Accès libre

05.05.2024 à 18:36

Pourquoi l’extrême-droite s’intéresse aux théories décoloniales

Miri Davidson

Texte intégral (2487 mots)

L’extrême droite veut décoloniser. En France, les intellectuels d’extrême droite ont pris l’habitude de désigner l’Europe comme la victime autochtone d’une « colonisation par les immigrés » orchestrée par les élites « mondialistes ». Renaud Camus, théoricien du « grand remplacement », a même fait l’éloge des grands noms de la littérature anticoloniale – « tous les textes majeurs de la lutte contre la colonisation s’appliquent remarquablement à la France, en particulier ceux de Frantz Fanon » – en affirmant que l’Europe a besoin de son FLN (le Front de Libération Nationale a libéré l’Algérie de l’occupation française, ndlr). Le cas de Renaud Camus n’a rien d’isolé : d’Alain de Benoist à Alexandre Douguine, les figures de l’ethno-nationalisme lisent avec attention les théoriciens décoloniaux. Et ils incorporent leurs thèses, non pour contester le système dominant, mais pour opposer un capitalisme « mondialiste », sans racines et parasitaire, à un capitalisme national, « enraciné » et industriel.

Article originellement publié dans la New Left Review sous le titre « Sea and Earth », traduit par Alexandra Knez pour LVSL.

On retrouve un style de raisonnement similaire chez les suprémacistes hindous qui recourent aux idées des théoriciens décoloniaux latino-américains pour présenter l’ethnonationalisme comme une forme de critique indigène radicale; l’avocat et écrivain Sai Deepak l’a fait avec tant de succès qu’il a réussi à persuader le théoricien du décolonialisme Walter Mignolo de composer un texte de soutien. Pendant ce temps, en Russie, Poutine revendique le rôle leader de la Russie dans un « mouvement anticolonial contre l’hégémonie unipolaire », tandis que son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, promet d’être « solidaire des demandes africaines dans leur volonté d’achever le processus de décolonisation ».

Le phénomène va bien au-delà des retournements de position habituels du discours réactionnaire. Une perspective décoloniale est ainsi défendue par les deux figures intellectuelles les plus en vue de la « nouvelle droite » européenne : Alain de Benoist et Alexandre Douguine. Dans le cas de de Benoist, il s’agit d’un changement majeur par rapport à ses allégeances colonialistes antérieures. Sensibilisé à la politique pendant la guerre d’Algérie, il a trouvé sa voie au sein des organisations de jeunes nationalistes blancs qui cherchaient à empêcher l’effondrement de l’empire français.

Après avoir loué la bravoure de l’OAS (l’Organisation de l’Armée Secrète était un groupe terroriste d’extrême-droite fermement opposé à l’indépendance algérienne, ndlr), il a consacré deux de ses premiers livres à la mise en œuvre du nationalisme blanc en Afrique du Sud et en Rhodésie, décrivant l’Afrique du Sud sous l’apartheid comme « le dernier bastion de l’Occident d’où nous venons ». Cependant, dans les années 1980, de Benoist a changé de cap. Après avoir adopté un imaginaire païen et abandonné les références explicites au nationalisme blanc, il a choisi d’orienter sa pensée vers la défense de la diversité culturelle.

Comme l’écrit Fanon, la décolonisation ne peut ni renoncer « au présent ni à l’avenir au profit d’un passé mystique », ni se fonder sur « les litanies stériles et le mimétisme nauséabond » d’une Europe avilie qui, à l’époque où il écrit, « oscille entre la désintégration atomique et spirituelle ».

Face aux assauts du multiculturalisme libéral et du consumérisme de masse, de Benoist soutient désormais que la nouvelle droite doit lutter pour défendre le « droit à la différence ». De là à revendiquer une parenté tardive avec le malheureux sort des nations du tiers-monde, il n’y a qu’un pas. « Sous l’égide des missionnaires, des armées et des marchands, l’occidentalisation de la planète a incarné un mouvement impérialiste nourri par le désir d’effacer toute altérité », écrivait-il avec Charles Champetier dans leur Manifeste pour une renaissance européenne (2012).

Les auteurs insistent sur le fait que la nouvelle droite « défend tous les groupes ethniques, et toutes les langues et cultures régionales menacés d’extinction » et « soutient les peuples qui luttent contre l’impérialisme occidental ». Aujourd’hui, la préservation des différences anthropologiques et le sentiment de fragilité des autochtones sont des thèmes récurrents dans l’extrême droite européenne. « Nous refusons de devenir les Indiens d’Europe », proclame le manifeste de Génération identitaire, un groupe de jeunes néofascistes.

Douguine, proche collaborateur d’Alain de Benoist, a intégré encore plus radicalement cet esprit décolonial dans sa vision du monde. Son système de pensée – qu’il appelle néo-eurasisme ou « quatrième théorie politique » – s’appuie sur une critique de l’eurocentrisme inspirée d’anthropologues tels que Lévi-Strauss. Selon lui, la Russie a beaucoup en commun avec le monde postcolonial : elle aussi est victime de la volonté d’assimilation inhérente au libéralisme occidental qui transforme un monde d’une grande diversité ontologique en une masse plate, homogène et départicularisée (on peut se reporter à la « matière humaine indifférenciée » de Renaud Camus ou à ce que Marine Le Pen a appelé « la bouillie sans saveur » du mondialisme).

Contrairement à ce programme universaliste, affirme Douguine, nous vivons dans un « plurivers » de civilisations distinctes, chacune évoluant à son propre rythme. « Il n’y a pas de processus historique unifié. Chaque peuple a son propre modèle historique qui évolue à un rythme différent et parfois dans des directions différentes ». Les parallèles avec l’école décoloniale de Mignolo et Anibal Quijano sont évidents. Chaque civilisation s’épanouit dans un cadre épistémologique unique, mais cette efflorescence a été freinée par « l’épistémè unitaire de la modernité » (les mots sont de Douguine, mais ils pourraient être de Mignolo).

La modernisation, l’occidentalisation et la colonisation sont « une série de synonymes » : chacune implique l’imposition d’un modèle de développement exogène à des civilisations plurielles. Le fait que les identités ethnonationales défendues par Douguine soient des artefacts de la production coloniale de la différence – les régimes raciaux par lesquels elle différencie, catégorise et organise l’exploitation et l’extraction – n’est pas envisagé. Pas plus d’ailleurs que le caractère moderne de nombreux mouvements anti-impérialistes qui cherchaient non pas à revenir à une culture traditionnelle, mais plutôt à refonder le système mondial. Comme l’écrit Fanon, la décolonisation ne peut ni renoncer « au présent ni à l’avenir au profit d’un passé mystique », ni se fonder sur « les litanies stériles et le mimétisme nauséabond » d’une Europe avilie qui, à l’époque où il écrit, « oscille entre la désintégration atomique et spirituelle ».

Douguine et de Benoist ne se laissent pas impressionner par de telles contradictions. « La quatrième théorie politique est devenue un slogan pour la décolonisation de la conscience politique », affirme Douguine, dont la première expression pratique est l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il y perçoit une lutte longtemps attendue pour la réunification de l’Eurasie, ancien monde panslave dépecé par les visées occidentales, mais aussi la première étape de ce qu’il appelle le « grand réveil », une bataille millénaire pour renverser l’ordre mondial libéral et inaugurer un monde multipolaire.

Douguine entrevoit une coalition de mouvements à travers le monde pour participer à cette bataille : « Les manifestants américains seront une aile et les populistes européens seront l’autre aile. La Russie en général sera la troisième ; elle sera une entité angélique avec de nombreuses ailes – une aile chinoise, une aile islamique, une aile pakistanaise, une aile chiite, une aile africaine et une aile latino-américaine ». Mais la guerre en Ukraine n’est-elle pas une guerre impériale, ou une guerre d’ « impérialismes concurrents », comme l’a formulé Liz Fekete ? Douguine serait d’accord. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une étape clé de sa « renaissance impériale ».

Mais comment peut-on parler simultanément de renaissance impériale et de décolonisation ? Ici, Douguine et de Benoist puisent largement chez Carl Schmitt. Dans ses écrits sur la géopolitique, Schmitt identifie dans la « puissance navale » des empires maritimes anglo-américains un type particulier de domination impériale – dispersée, déterritorialisée, fluctuante et financière. La puissance navale fait naître un empire dispersé dépourvu de cohérence territoriale, et génère un cadre spatial et juridique qui considère la surface de la terre comme une simple série de voies de circulation.

Cet impérialisme génère également sa propre épistémologie : « Le mode de pensée juridique qui se rapporte à un empire mondial géographiquement incohérent et dispersé sur la terre tend par nature vers une argumentation universaliste », écrit Schmitt. Sous le couvert d’universaux abstraits tels que les droits de l’homme, cet imperium « se mêle de tout ». Il s’agit d’une « idéologie pan-interventionniste », écrit-il, « et tout ceci sous couvert d’humanitarisme ».

À l’imperium déterritorialisé, Schmitt oppose un impérialisme territorial – et légitime. Il s’appuie sur ses concepts de Grossraum et de Reich : un Grossraum peut être compris comme un bloc civilisationnel, tandis que le Reich en est le centre spirituel, logistique et moral. Comme l’écrit Schmitt, « chaque Reich a un Grossraum où son idée politique rayonne et qui ne doit pas être confronté à des interventions étrangères ». Si l’imperium correspond à une « conception scientifique vide, neutre, mathématique et naturelle de l’espace », le Grossraum implique une conception « concrète » inséparable du peuple particulier qui l’occupe.

Cette notion territoriale de l’espace, écrit Schmitt, « est incompréhensible pour l’esprit du Juif ». Comme le proclame de Benoist : « La distinction fondamentale entre la terre et la mer, les puissances terrestres et maritimes, qui définissent la distinction entre la politique et le commerce, le solide et le liquide, l’espace et le réseau, la frontière et le fleuve, va reprendre de l’importance. L’Europe doit cesser de dépendre de la puissance navale des États-Unis et être solidaire de la logique continentale de la terre ». La terre est colonisée par l’eau, les régions centrales par les villes portuaires, l’autorité souveraine par les flux de capitaux transnationaux.

Dans les écrits récents de Douguine et de Benoist, la « colonisation » est une pratique déterritorialisée méprisable, tandis que l’ « impérialisme » est réservé à une forme d’expansion territoriale plus noble.

Avec cette opposition entre l’imperium et le Grossraum, la pensée de Schmitt offre une perspective de réalignement significative : la construction d’un empire territorial devient compatible avec un certain sentiment anticolonial. Dans les écrits récents de Douguine et de Benoist, la « colonisation » est une pratique déterritorialisée méprisable, tandis que l’ « impérialisme » est réservé à une forme d’expansion territoriale plus noble. Le colonialisme en vient ainsi à signifier moins un phénomène de domination politique ou militaire qu’un « état d’asservissement intellectuel », pour reprendre les termes de Douguine, moins une question d’annexion territoriale qu’une forme d’assujettissement à des « modes de pensée coloniaux ».

C’est la « souveraineté » des esprits, des mots et des catégories qui est violée. Le colonialisme domine le monde en supprimant les identités : plus de femmes, seulement le « genre X » (pour reprendre la terminologie de Giorgia Meloni). Il est « ethnocidaire » par essence ; l’effacement culturel et le remplacement démographique sont ses principaux outils. Les colonisations militaires, administratives, politiques et impérialistes sont certes douloureuses pour les colonisés, nous dit Renaud Camus, mais elles ne sont rien à côté des colonisations démographiques qui touchent à l’être même des territoires conquis, transformant leurs âmes et leurs corps.

Avec cette nouvelle définition de la colonisation renvoyant à des schémas migratoires changeants (engendrés ni plus ni moins par la structure coloniale de l’économie mondiale), à des normes de genre en mutation et à une culture libérale homogénéisante, l’extrême droite se présente désormais comme la championne de la souveraineté populaire et de l’autodétermination des peuples. Elle peut également mettre en scène une lutte imaginaire contre les ravages du capital transnational. Pour ces théoriciens, décoloniser, c’est séparer un type de capitalisme d’un autre, une procédure bien établie au sein de la pensée d’extrême-droite.

Un capitalisme financier mondialiste, sans racines, parasitaire (pensé comme colonial) est distingué d’un capitalisme racial, national, industriel (pensé comme souverain, voire décolonial). Il va sans dire qu’une telle séparation est illusoire : les systèmes globaux d’accumulation du capital, avec leurs processus enchevêtrés de spéculation immatérielle et d’extraction de ressources, ne peuvent pas être découplés de cette manière. Mais séparer l’inséparable ne semble pas poser de problème à la pensée réactionnaire. En réalité, cette séparation apparaît même cruciale pour elle. En effet, une fois qu’une antinomie imaginaire a été construite, on peut en désavouer le côté détesté et, de cette manière, sembler maîtriser ses propres déchirures intérieures.

04.05.2024 à 17:51

CONFÉRENCE – JAURÈS ET LA SOCIALE, UNE THÉORIE SOCIALISTE ET ÉMANCIPATRICE DE L’ÉTAT

la Rédaction

Lire plus (331 mots)

De la gauche à l’extrême-droite, l’héritage de Jean Jaurès, père du socialisme français, est fréquemment revendiqué. Galvaudée, sa figure est alors érigée en autorité, celle de l’apôtre de la paix ou d’une gauche qui savait encore être patriote. Mais derrière ces images convenues, peu se réfèrent directement à son œuvre théorique, masquée par l’ombre portée de son action politique et par l’aura du martyr. Ainsi, la littérature sur la conception philosophique de l’État jaurésien est abondante, mais en général mal connue au-delà des cercles universitaires. C’est l’ambition de cette table-ronde que de rendre accessible à un public élargi la pensée de Jaurès sur une institution qui fait débat à gauche, l’État. En effet, au contraire de Marx et d’Engels qui prévoient le dépérissement de l’État, Jaurès en propose une lecture positive, qui fait de “l’État juste” un outil protecteur à partir duquel peut se réaliser un socialisme républicain. Pour Jaurès, la synthèse entre la tradition républicaine issue de la Révolution française et celle du mouvement ouvrier, la Sociale, doit aboutir à la réalisation d’une République démocratique, sociale et laïque, au cœur d’une théorie socialiste de l’émancipation.

➜ Pour discuter de la question, Le Vent Se Lève recevait le 18 novembre 2023 Gilles Candar, historien, président de la Société d’études jaurésiennes, Clothilde Combes, doctorante en droit public, spécialiste de l’État juste selon Jaurès et Hugo Rousselle-Nerini, historien du droit, spécialiste des droits sociaux.

03.05.2024 à 17:19

Transition énergétique : quand les multinationales rançonnent les États grâce aux traités internationaux

Jacobin Magazine

Texte intégral (2944 mots)

Dès l’indépendance des anciennes colonies européennes, les grandes entreprises extractivistes ont mis en œuvre des mécanismes pour y préserver leurs intérêts économiques. Depuis quelques décennies, ce processus touche aussi les pays européens qui tentent de réaliser leur transition énergétique. Le cas du Traité sur la Charte de l’Énergie, dont l’Union Européenne vient de sortir, constitue ici un cas d’école. Par Nick Dearden, traduit par Pierra Simon-Chaix et édité par William Bouchardon [1].

Alors que la lutte contre le changement climatique accuse un immense retard, un récent vote du Parlement Européen est venu apporter une petite lueur d’espoir. Le 24 avril dernier, celui-ci a en effet validé la sortie de l’Union européenne du traité sur la Charte de l’énergie (TCE), demandée par plusieurs pays-membres dont la France. Le Royaume-Uni pourrait bientôt suivre, le gouvernement conservateur ayant annoncé son futur retrait en février dernier.

Ce traité climaticide est un legs d’une autre époque. Sa rédaction remonte aux années 1990, à une période où il s’agissait de préserver les intérêts énergétiques occidentaux dans les pays de l’ex-Union soviétique. Le cœur de ce traité est un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, via un tribunal d’arbitrage privé. Celui-ci permet aux sociétés et aux investisseurs transnationaux de poursuivre des gouvernements qui imposeraient des modifications réglementaires susceptibles d’attenter à leurs profits.

Cela fait à présent plusieurs décennies que sont inscrites des clauses relatives au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États dans les accords de commerce et d’investissement. Ces dispositions demandées par les magnats du pétrole et les financiers voient le jour dès les années 1950 : à mesure que les pays du Sud global se libéraient des jougs coloniaux et que des gouvernements issus des mouvements de libération nationale y prenaient le pouvoir, les dirigeants de grandes entreprises occidentales s’inquiétaient de la protection de leurs intérêts économiques.

La nationalisation du pétrole iranien en 1953 a marqué une rupture. Si les États-Unis et le Royaume-Uni ont alors organisé un coup d’État pour renverser le gouvernement iranien, il devenait évident que cette méthode n’était pas viable à long terme. Il valait mieux créer une série d’obligations juridiques. De fait, selon les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, si un gouvernement s’approprie les actifs d’une entreprise étrangère, celle-ci a la possibilité de contourner le système judiciaire national et de se tourner directement vers l’arbitrage international. Ainsi, avec ce système fonctionnant dans l’opacité la plus totale, sans véritable juge chargé de peser les différents intérêts, sans possibilité de faire appel et avec tout le poids du droit international pour faire appliquer les verdicts, les entreprises ont instauré leur propre système judiciaire unilatéral.

Avec ce système fonctionnant dans l’opacité la plus totale, sans véritable juge chargé de peser les différents intérêts, sans possibilité de faire appel et avec tout le poids du droit international pour faire appliquer les verdicts, les entreprises ont instauré leur propre système judiciaire unilatéral.

Dans les années 1990, alors que l’Union soviétique s’effondre, les opportunités offertes aux entreprises occidentales sont légion, mais les sociétés se refusent à courir le risque que de nouveaux gouvernements puissent remettre en cause leur business. Le traité sur la charte de l’énergie a alors été conçu pour supprimer ce risque et enclencher des réglementations durablement favorables aux entreprises. Ce que les pays occidentaux n’ont alors pas réalisé, c’est qu’ils allaient à leur tour devenir la proie de ces tribunaux d’arbitrage.

Après le Sud global, l’Occident pris pour cible

À l’orée des années 2000, les entreprises se sont rendu compte que la menace la plus criante n’émanait pas de gouvernements souhaitant nationaliser leurs plateformes pétrolières, mais plutôt de mesures pour le climat, considérées à travers l’Europe comme une nécessité de plus en plus criante. Les juristes ont alors travaillé sans relâche pour multiplier les affaires susceptibles de relever du TCE.

Les procédures visant des pays souhaitant adopter des mesures environnementales ambitieuses et abandonner l’exploitation des énergies fossiles se sont rapidement multipliées. Des entreprises allemandes du secteur du charbon ont ainsi poursuivi les Pays-Bas, qui tentaient d’abandonner le charbon. La Slovénie a été poursuivie pour son interdiction de la fracturation hydraulique, une technique d’extraction du gaz de schiste désastreuse pour l’environnement et l’eau. Le Danemark fut quant à lui ciblé pour sa taxe sur les superprofits tirés du pétrole.

Et ce n’est pas tout : les entreprises n’engagent pas uniquement des poursuites pour récupérer l’argent déjà investi dans les projets. La plupart du temps, elles ont d’ailleurs déjà reçu des compensations pour les frais engagés. En réalité, les réclamations sont bien plus importantes et concernent des profits qu’elles auraient réalisés à l’avenir, et qui sont soi-disant perdus.

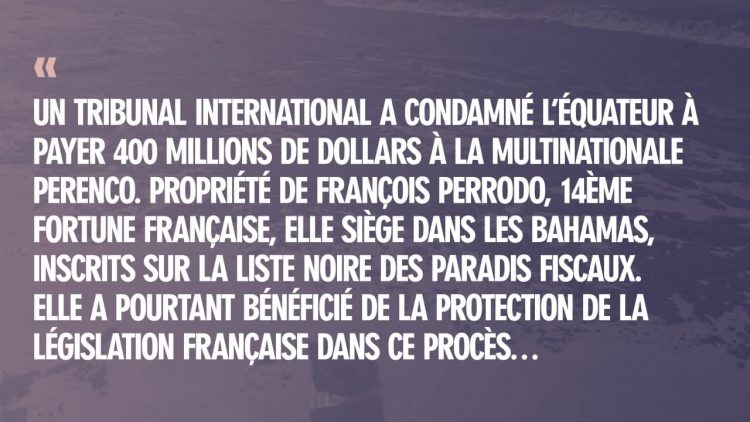

L’entreprise britannique Rockhopper a ainsi attaqué l’Italie lorsque des manifestations ont forcé le gouvernement à interdire l’exploitation pétrolière au niveau de la côte Adriatique, une zone que l’entreprise espérait exploiter. La compensation réclamée par Rockhopper s’est élevée à 350 millions de dollars, sept fois plus que l’investissement engagé pour la seule exploration, le gisement n’ayant jamais été mis en exploitation ! La société a par la suite annoncé qu’elle investissait dans un nouveau projet au large des îles Malouines, détenues par le Royaume-Uni. Ainsi, le traité sur la charte de l’énergie ne se contente pas de faire supporter le coût de l’action climatique du secteur privé au secteur public, il contribue activement à faire perdurer l’économie fossile.

Nombre de ces affaires s’apparentent à des tentatives de punition des gouvernements qui prennent des décisions en réaction à des manifestations et à des campagnes orchestrées contre des projets d’extraction impopulaires. Partout dans le monde, des affaires portées devant le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États visaient spécifiquement à reprocher aux gouvernements de ne pas avoir déployé suffisamment d’efforts pour réprimer les mouvements de protestation menaçant les intérêts de capitalistes étrangers.

Les militants du monde entier ont alors réalisé l’obstacle à la souveraineté populaire posé par le traité sur la charte de l’énergie. Des personnalités politiques de toutes obédiences ont appris avec étonnement l’existence du traité sur la charte de l’énergie et se sont horrifiées de la manière dont celui-ci empiète si fondamentalement sur la souveraineté. Des campagnes d’information et l’interpellation des élus sont parvenus à convaincre des gouvernements très divers, allant de la coalition de gauche en Espagne au parti très droitier Droit et Justice en Pologne, de sortir de ce pacte sur l’énergie.

Le traité sur la charte de l’énergie ne se contente pas de faire supporter le coût de l’action climatique du secteur privé au secteur public, il contribue activement à faire perdurer l’économie fossile.

En 2023, neuf pays, dont l’Italie, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont tous annoncé leur retrait du TCE. Pour eux, celui-ci constitue désormais un danger évident et imminent face à la nécessité impérative de réorienter leur économie en réalisant la transition énergétique, puisqu’il y ajoute des obstacles juridiques et contribue à siphonner l’argent nécessaire à un processus déjà ardu.

Un problème demeure néanmoins. Le traité sur la charte de l’énergie comporte une « clause de survie » indiquant que des recours judiciaires peuvent être lancés jusqu’à vingt ans après le départ d’un Etat. Une frénétique activité diplomatique a commencé dans l’Union européenne (UE) pour tenter d’abroger cette clause. Finalement, les gouvernements des États-membres se sont dit qu’ils avaient intérêt à quitter le traité ensemble, de façon coordonnée, afin de signer ensuite un accord empêchant les différents qui pourraient les opposer, ce qui permet à minima de limiter les risques.

La particularité du cas britannique

Une fois sorti de l’UE, le Royaume-Uni s’est mis à voir les choses sous un jour nouveau. Sa classe politique y reste convaincue des vertus du marché et souhaite faire du Brexit une opportunité pour signer de nouveaux traités de libre-échange avec le reste du monde, bien que peu aient vraiment abouti. Le gouvernement conservateur a même probablement voulu profiter de la sortie de l’UE du traité pour devenir le dernier bastion de protection des investisseurs en Europe et ainsi attirer davantage d’investissements. En annonçant son intention de « maximiser » l’exploitation des réserves d’énergie fossile de la mer du Nord en accordant de nouveaux permis, le Premier ministre britannique Rishi Sunak tente clairement de provoquer une guerre culturelle contre la gauche qui réclame la fin progressive des champs pétro-gaziers.

Quelle que soit sa détermination, la réalité finira par le rattraper. Depuis que Joe Biden est devenu le président des États-Unis, il est de plus en plus évident que le changement climatique appelle un plus grand interventionnisme de l’Etat dans l’économie. Une course est lancée entre les grandes puissances, abondée par l’argent public, en vue de construire les industries « vertes » de demain.

Sur ces questions, le Royaume-Uni est loin derrière. Alors qu’une partie du monde des affaires, majoritairement les entreprises d’énergies fossiles et une partie du secteur financier, soutient le traité sur la charte de l’énergie, une autre partie est en train de réaliser que le laissez-faire du gouvernement britannique risque de saper durablement leur compétitivité. Tandis que l’Union européenne commençait à sortir du traité sur la charte de l’énergie, les syndicats de l’industrie, une partie du monde des affaires et même quelques parlementaires conservateurs ont commencé à s’inquiéter à l’idée que le Royaume-Uni puisse se trouver confronté à des obstacles plus importants que ses voisins européens pour effectuer sa transition écologique. Des tensions ont commencé à se faire sentir au sein du gouvernement et son approche est graduellement passée d’un soutien inconditionnel (en 2023) à la reconnaissance que les coûts encourus à demeurer signataire du traité étaient tout simplement trop élevés (en février dernier).

Alors qu’une partie du monde des affaires, majoritairement les entreprises d’énergies fossiles et une partie du secteur financier, soutient le traité sur la charte de l’énergie, une autre partie est en train de réaliser que le laissez-faire du gouvernement britannique risque de saper durablement leur compétitivité.

Si le revirement du gouvernement doit beaucoup aux pressions du monde des affaires, cela ne remet aucunement en cause le rôle central joué par les pressions militantes. Ainsi, c’est uniquement grâce aux actions menées durant des dizaines d’années par le mouvement climat que l’action climatique est à présent considérée comme une nécessité. Si l’indispensable transformation économique est encore loin, le peuple a, sur ce sujet, vaincu les partisans de la mainmise du marché. Sans l’action de nombreux militants durant quatre ans, allant des franges les plus modérées au mouvement Extinction Rebellion (XR), l’UE et le Royaume-Uni seraient toujours signataires du TCE.

Une victoire qui pourrait en entraîner d’autres

Bien sûr, ces annonces récentes ne sont qu’une première étape, à savoir la suppression d’un obstacle structurel à la transition énergétique. Elle est cependant importante. Le retrait du Royaume-Uni pourrait bien sonner le glas du traité sur la charte de l’énergie dans son ensemble ; celui-ci est à présent considéré comme un mort-vivant et ne sera regretté que par ceux qui profitent de la destruction de la planète. Par contrecoup, cette annonce signifie aussi la suppression d’un élément certes mineur, mais prééminent, de notre économie néocoloniale abandonnée à la main invisible du marché.

Ceux qui ont le plus souffert du système de mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États vivent dans le Sud global. Dans de nombreux accords commerciaux, ce mécanisme est utilisé pour intimider et exploiter les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Le Honduras et la Colombie sont par exemple actuellement confrontés à des demandes d’indemnisations extravagantes, alors qu’ils se contentent d’essayer de protéger les intérêts de leurs citoyens face à un capital vorace.

Récemment, les multinationales ont commencé à recourir aux tribunaux d’arbitrage privés pour sécuriser l’accès à des minerais d’importance critique pour la transition écologique, afin de les extraire selon leurs propres conditions. Quelle que soit l’importance de ces métaux pour la transition écologique, il ne peut être accepté que ceux qui ont le moins participé au changement climatique soient maintenant victimes d’une nouvelle phase d’exploitation au nom de « l’économie verte ». Au contraire, ces États doivent pouvoir décider de quelle manière leurs ressources sont utilisées pour soutenir leur développement.

Du Pakistan à l’Afrique du Sud en passant par la Bolivie, de nombreux pays ont engagé des procédures de sortie de ces traités qui les assujettissent à la loi des multinationales occidentales. Récemment, le gouvernement de gauche du Honduras a ainsi annoncé son futur retrait du système de tribunaux d’arbitrage de la Banque mondiale, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. La victoire remportée contre le traité sur la charte de l’énergie aidera à mettre en lumière l’hypocrisie d’un Occident qui redécouvre peu à peu – bien que de manière très insuffisante – les vertus de la planification économique, tout en exigeant du reste du monde qu’il suive les règles du marché. Si l’ampleur de la tâche pour limiter le changement climatique est immense, ces combats auront au moins été une étape importante, permettant de lier les enjeux environnementaux à ceux de la souveraineté et de la planification économique.

Note :

[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre « The Global Laws That Help Corporations Block Climate Action »

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- La Croix

- Euronews

- Le Figaro

- France 24

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE

- Courrier Europe Centle

- Euractiv

- Toute l'Europe

- INTERNATIONAL

- Equaltimes

- CADTM

- Courrier International

- Global Voices

- Info Asie

- Inkyfada

- I.R.I.S

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- N-Y Times

- Orient XXI

- Of AFP

- Rojava I.C

- OSINT / INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- G.I.J.N

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Issues

- Les Jours

- Le Monde Moderne

- LVSL

- Marianne

- Médias Libres

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie

- Vrai ou Fake ?