ACCÈS LIBRE

01.10.2025 à 13:00

Fin de Windows 10 : faisons le point

Texte intégral (4470 mots)

Vous avez peut-être entendu parler de la fin du support de Windows 10 sans forcément y prêter attention, ou vous vous demandez si ça vous concerne.

Faisons le point.

De quoi est-il question ?

Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025. Le système ne recevra plus de mises à jour.

Microsoft pousse donc ses utilisateurs et utilisatrices à passer à la version supérieure, Windows 11.

Récemment, un « sursis » (appelons les choses par leur nom) d’un an a été annoncé, obtenu après pression populaire et valable uniquement pour les citoyennes et citoyens de l’Union Européenne (voir https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/09/26/fin-du-support-de-windows-10-microsoft-ouvre-la-possibilite-d-obtenir-une-prolongation-des-mises-a-jour_6643073_4408996.html)

Microsoft a communiqué sans entrain sur le sujet, comme le note l’association Halte à l’Obsolescence Programmée.

Cette année supplémentaire sera finalement gratuite aux dernières nouvelles, il était prévu qu’elle soit facturée $30 (environ 28€). Enfin, gratuit uniquement si vous créez votre compte sur les serveurs de Microsoft, leur laissant un accès total à vos données et votre matériel.

Mais quoi qu’il arrive, si vous avez un ordinateur un peu ancien (datant d’avant 2017), il ne pourra pas passer à Windows 11 et deviendra donc rapidement obsolète d’un point de vue logiciel. Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_11#Mise_%C3%A0_niveau_et_configuration_minimale_requise

Pour être tout-à-fait complet, il existe des solutions de contournement qui permettent d’installer Windows 11 sur un PC dépourvu de la fameuse puce de sécurité TPM 2.0 (installée sur les PC à partir de 2016). Mais elles mettent à mal la sécurité et même la stabilité du système. C’est dangereux.

Mais alors je fais quoi avec mon ordi ?

Ne vous découragez pas ! Continuez à lire ! Ce n’est pas une fatalité !

Est-ce que mon ordinateur va cesser de fonctionner ?

Votre ordinateur va continuer à fonctionner. Ses composantes matérielles sont toujours en bon état et conçues pour durer bien plus longtemps. Mais en l’absence de mises à jour, notamment de sécurité, le système Windows 10 va devenir vulnérable. Des virus et des personnes malhonnêtes vont pouvoir s’introduire dans la machine. Les risques sont réels, y compris dans le monde physique : surveillance de votre activité à des fins d’usurpation d’identité, chantage au verrouillage de l’ordinateur (rançongiciel), utilisation de votre boite mail pour envoyer des mails-pièges (phishing). Ce n’est pas de la science-fiction pour faire peur, c’est le quotidien des spécialistes en sécurité informatique.

Et si vous vous dites « pourquoi s’attaquerait-on à moi qui suis une personne anonyme dans la foule ? », sachez que les pirates ratissent tous azimuts, des milliers de fois par heure, toutes les cibles possibles.

Si votre ordinateur est exposé, ce n’est qu’une question de temps avant que les ennuis ne pointent leur nez.

Est-ce que je dois changer de PC ?

Si votre PC date d’avant 2017 et que vous souhaitez continuer à utiliser Windows, alors oui, il faut changer d’ordinateur. C’est-à-dire mettre au rebut un appareil qui fonctionne parfaitement et qui peut encore durer des années.

Du point de vue de l’environnement, c’est une catastrophe pure et simple. On estime à 240 millions le nombre d’ordinateurs qui vont partir à la casse (on vous a mis l’estimation basse, les chiffres changent selon les sources mais ils sont toujours énormes, une autre estimation parle de 400 millions). Or, il est démontré depuis longtemps que c’est la fabrication d’un appareil électronique qui pollue le plus dans son cycle de vie. Il est donc vertueux de conserver un appareil le plus longtemps possible si on veut minimiser son impact sur le monde.

Du point de vue du porte-monnaie, c’est aussi une très mauvaise nouvelle. Le prix des ordinateurs neufs, qui sont certes de plus en plus puissants, ne varie pas tant que ça dans le temps. C’est donc un gros investissement. Et surtout posez-vous la question : votre usage justifie-t-il d’avoir une machine ultra-puissante sur votre bureau ?

Sachez que le problème est le même pour les administrations, les associations, les entreprises. Cette histoire va coûter une fortune à la communauté toute entière, et donc à chacun et chacune d’entre nous par ricochet : votre mairie, votre école, votre employeur, les ministères, etc. Tout ça pour une décision prise aux États-Unis par une seule entreprise.

Mais pourquoi Microsoft fait ça ?

Microsoft est une entreprise capitaliste qui est là pour gagner de l’argent. Vous me direz : mon plombier aussi. Mais mon plombier ne m’oblige pas à acheter un nouveau logement parce que mon robinet est trop vieux.

Microsoft embarque sa technologie d’intelligence artificielle (Copilot) dans Windows 11. Il y a même des ordinateurs qui sont commercialisés sous le nom « Copilot+ ». Or, le développement de cette intelligence artificielle lui a coûté des fortunes, et va encore lui en coûter. Par exemple Microsoft s’est engagée à investir 25 milliards d’euros au Royaume-Uni lors de la visite de Trump.

Mais l’adoption est plus lente que prévu. Les gens ne savent pas trop quoi faire avec Copilot. À part des blagues et des comptes-rendus de réunion (on a une solution pour vous : essayez Lokas).

La Deutsche Bank a d’ailleurs publié le 27 septembre 2025 une analyse selon laquelle c’est toute l’économie des États-Unis qui est suspendue aux investissements dans l’intelligence artificielle.

Pour Microsoft, il s’agit de rentabiliser tout ça en augmentant le prix des licences (à l’achat Windows 11 coûtera plus cher que Windows 10, on parle de 145€ pour une licence « famille » contre 50€, trois fois plus). Quitte à forcer un peu la main de la clientèle, ben voyons.

À noter au passage : il a été prouvé que Windows 11 vous espionne dès son installation.

Est-ce qu’il y a une alternative au changement d’ordinateur ?

C’est le moment où jamais de tester autre chose.

Vous pouvez conserver votre ordinateur actuel et le passer sur un autre système qui a fait ses preuves : GNU Linux.

Une bonne façon, entre parenthèses (militantes), d’expliquer à Microsoft que son monde, on n’en veut pas.

C’est un choix qui se répand : la part des systèmes Linux à la maison ne fait qu’augmenter, même si elle est encore timide, rapport à la mainmise de Microsoft sur ce marché. Pensez que, bien que ce soit illégal, vous n’avez pas encore vraiment le choix du système quand vous achetez un ordinateur neuf, parce que Microsoft a signé des accords avec les constructeurs. Vous ouvrez le carton, Windows est déjà là. C’est de la vente liée, c’est interdit, mais on vous expliquera qu’un ordi vide, que vous devrez installer vous-même, ne se vendrait pas.

Cependant de plus en plus de fournisseurs de PC vous proposent des ordinateurs sans système pré-installé, ou vous laissent le choix.

Quant à la question qui nous préoccupe aujourd’hui : installer Linux sur un ordinateur que vous possédez déjà, c’est devenu très simple. Même, paradoxalement, presque plus simple que pour Windows, qui vous oblige à être connecté⋅e à Internet, à créer un compte Microsoft, etc.

Toutefois, ça peut sembler un défi insurmontable quand on est simple utilisateurice. Faites-vous aider.

Pensez à l’ennui que c’est de changer une ampoule sur votre voiture : il faut avoir des doigts de fée, travailler à tâtons, au risque de se couper, alors vous préférez demander à quelqu’un qui l’a déjà fait et c’est tout de suite plus simple. Si vous voulez vraiment apprendre comment faire, il sera toujours possible de chercher de la documentation dans un moment plus adapté. Mais l’idée, là, maintenant, c’est d’avoir de la lumière sur la voiture.

Envie de passer à Linux ? Faites-vous accompagner

D’abord c’est quoi, Linux ?

C’est un mot simplificateur. Linux est le nom du moteur qui se trouve au cœur du système. Les puristes vous reprendront en disant « GNU/Linux », mais la première partie, qui est tout aussi importante, est sortie du langage courant.

Pour schématiser à la grosse louche, c’est un système informatique issu du monde universitaire qui permet de faire tourner des ordinateurs gros comme petits (votre smartphone Android, votre box Internet, et le GPS de votre voiture tournent sur une version de Linux) et qui permet d’utiliser toute une galaxie de logiciels, la plupart du temps communautaires et gratuits. Cette définition est vraiment très simpliste, mais vous l’affinerez au fil du temps.

Quelle distribution choisir ?

Cette question n’est pas essentielle, mais il faut se la poser. En effet, les systèmes tournant avec un noyau Linux font partie, contrairement à ceux d’Apple et Microsoft plus monolithiques, d’une très vaste famille.

Une « distribution » est un ensemble constitué d’un système, d’un environnement de bureau, et de logiciels assemblés de façon à fonctionner harmonieusement. Certaines distributions sont destinées à des usages bien spécifiques ; certaines ont été pensées pour être faciles d’accès.

Un système GNU/Linux est installé avec des logiciels pour pouvoir travailler immédiatement. Licence CC By David Revoy

Les geeks passent leur temps à tester des distributions et à comparer leurs mérites et défauts. Tout le monde a son avis, tout le monde est prêt à le défendre. Vous vous y mettrez peut-être un de ces jours.

En définitive, les choses sont assez simples si vous débutez : choisissez des distributions orientées « grand public », de façon à trouver facilement de la documentation et de l’aide. N’allez pas vous embringuer dans des solutions exotiques qui vont vous donner du fil à retordre.

Citons par exemple Emmabuntüs, Ubuntu ou Fedora qui sont conçues pour vous faciliter leur adoption et pourvues d’une abondante documentation en français.

J’ai peur de ne rien comprendre à Linux

Est-ce que vous savez réellement comment fonctionne votre Windows actuel ? Ou votre smartphone ? Ou même votre box Internet ?

Dans un premier temps, vous n’aurez pas besoin de tout savoir sur Linux pour l’utiliser. Quelques explications suffiront. Vous apprendrez en marchant et vous ne saurez jamais tout, mais ça n’est pas grave. Personnellement je considère encore que l’embrayage est un truc magique, je n’y comprends rien. Mais je démarre quand même au feu vert.

La plupart des geeks, lassés de passer leurs congés de fin d’année ou leurs soirées à dépanner les appareils Windows familiaux, ont migré tout le monde sous Linux. Et devinez quoi ? Nous recevons beaucoup moins de sollicitations qu’avant !

Ça fonctionne aussi bien que Windows ?

Si vous posez cette question à une personne qui utilise Linux, la réponse sera probablement « ça fonctionne mieux », avec le sourire légèrement condescendant de circonstance.

Les systèmes Linux ont d’énormes avantages : ils sont conçus pour être à la fois connectés et étanches, parce que leurs origines sont là. La plupart des ordinateurs qui font tourner Internet sont sous Linux, il a donc fallu faire en sorte que la sécurité et l’interopérabilité soient au rendez-vous. Les distributions destinées à nos appareils personnels sont des déclinaisons de systèmes conçus pour préserver leur intégrité face aux attaques, à une augmentation de la charge de travail, aux pannes, aux coupures du réseau.

En gros, faire tourner Linux sur votre PC, c’est comme si vous demandiez à la directrice d’un hypermarché de gérer la supérette du coin. Elle va parfaitement faire le job, voire s’ennuyer un peu.

Attention tout de même (ben oui, il y a un bémol) si vous sortez des sentiers battus de la bureautique familiale et que vous utilisez des applications professionnelles ou spécialisées. Vérifiez qu’il existe un équivalent sous Linux, ce qui est très probable, mais attendez-vous à devoir apprendre de nouvelles habitudes. Il s’agira d’un équivalent, d’une alternative, pas de la même application. Donc si une activité essentielle pour vous se trouve dans votre ordinateur en dehors de la consultation d’Internet, de vos mails, des réseaux sociaux, en bref des usages les plus classiques, notez bien que ça va vous demander un effort plus ou moins grand, comme pour n’importe quel changement.

Passer de Windows à Linux, c’est un peu comme déménager : on ne prend plus les mêmes routes pour rentrer chez soi, les clés ne fonctionnent pas pareil, la boulangerie est différente, il faut mémoriser le nouveau code de l’immeuble, mais au final on dort toujours dans son lit et on est capable de se faire des nouilles dans la nouvelle cuisine.

Même une passion assez répandue comme la photographie va vous demander un peu de boulot : les applications de traitement de photos (DarkTable, Gimp, RawTherapee) sont puissantes et efficaces sous Linux, mais elles demandent à être apprivoisées. Pourquoi ne pas les essayer dès aujourd’hui ? Elles existent aussi sous Windows ! Quel nombre d’heures avez-vous passé sur LightRoom et Photoshop avant de savoir vous en servir ?

Combien ça coûte ?

Nous avons une bonne nouvelle pour vous : la plupart des distributions Linux sont entièrement gratuites. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien donner en échange. Vous pourrez contribuer à l’effort collectif en versant votre écot à une association, à l’équipe qui assure la maintenance de votre logiciel favori, ou encore en donnant un coup de main à votre tour dans votre entourage.

J’ai VRAIMENT un vieux PC ; est-ce qu’il y a une version de Linux pour moi ?

Il existe des distributions Linux « légères » qui peuvent faire tourner du vieux matériel. Pour vous expliquer, toujours en schématisant un peu, le socle reste le même (notamment « le noyau », développé il y a 34 ans par M. Linus Torvalds, ce qui vous explique pourquoi on l’appelle comme ça) mais on met des applications moins gourmandes et un environnement de bureau plus économe. On sacrifie à l’élégance pour donner du souffle au PC. Les icônes sont moins jolies et il n’y a pas d’effets graphiques époustouflants, mais ça fonctionne. Cet article est écrit sur un engin qui a plus de 15 ans et qui est mon ordinateur principal.

Autre atout : la structure compartimentée du système le rend plus robuste ; on peut par exemple se passer complètement d’un antivirus (qui sont devenus, pour être tout-à-fait honnête, moins gourmands qu’autrefois).

Il est aussi possible de donner un coup de fouet à une vieille machine en lui greffant de la mémoire supplémentaire et un disque dur moderne (SSD), ce qui revient bien moins cher que d’en racheter un (environ 200 euros). Mais la version 11 de Windows nécessite un composant matériel que vous ne pourrez pas ajouter dans votre vieux PC.

C’est fait exprès. C’est pour en vendre.

Comment me faire aider ?

En effet, se lancer dans son coin reste délicat, même si c’est faisable. Il y a des tutoriels partout sur Internet.

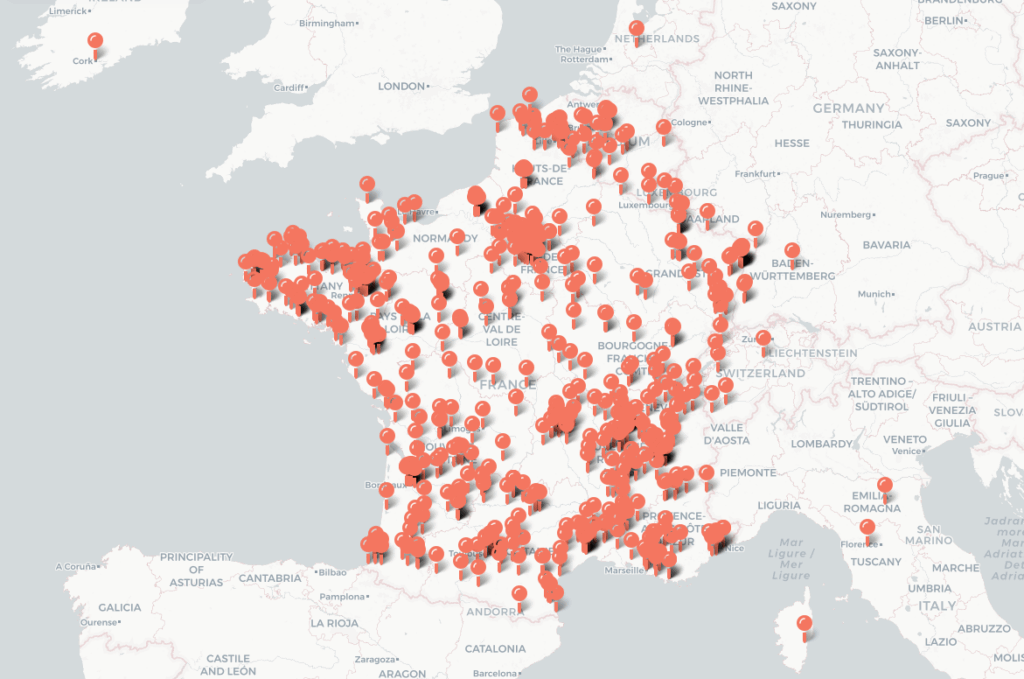

L’April, l’association pour la promotion et la défense du Logiciel Libre (dont Framasoft est membre) a lancé ce premier octobre 2025 (et pour un an) l’opération Adieu Windows, bonjour le Libre ! Retrouvez tous les événements organisés par des Groupes d’Utilisateurices de Logiciels Libres (GULL) sur le site https://adieuwindows.april.org ou sur l’Agenda du Libre.

Install-parties , permanences, rendez-vous numériques, points infos ou repair cafés, il y a forcément un évènement qui sera organisé près de chez vous. Venez avec votre ordi, des bénévoles vous aideront à installer une distribution libre (n’oubliez pas de sauvegarder vos données avant, par exemple en achetant un disque dur externe pour quelques dizaines d’euros).

Aide Linux est une initiative constituée de bénévoles qui interviennent à titre individuel. Retrouvez les sur https://aidelinux.gogocarto.fr/map#/

En conclusion

C’est le moment. C’est le moment de sauter le pas, de faire un bras d’honneur à Microsoft et de passer à un système élégant, libre et respectueux, tout en conservant votre matériel.

Votre ordinateur gardera ses possibilités d’évolution, sans chantage, sans coût supplémentaire, pendant des années.

Il ne vous espionnera pas, et vous en aurez la maîtrise.

Il ne vous fourguera pas de la publicité toutes les cinq minutes. Voire, bien réglé, il vous en protégera.

N’attendez pas d’être au pied du mur l’an prochain.

C’est le moment de reprendre votre liberté !

Pour aller plus loin

Page officielle de Microsoft : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-support-prend-fin-le-14-octobre-2025-2ca8b313-1946-43d3-b55c-2b95b107f281

La pétition :

https://www.halteobsolescence.org/non-taxe-windows-coalition-22-organisations-maintien-mises-a-jour-de-securite-windows-10/

Reportage « l’œil du 20H » : https://youtu.be/76T8oubek-c?si=NYCcDMHfrHJx9_R3

Admirez la virtuosité des journalistes pour éviter de parler de Linux.

Un site dédié à la fin de Windows 10 : https://endof10.org/fr/

Report de la fin du support : https://www.presse-citron.net/microsoft-windows-10-sursis-un-an/

Article récent de Next : https://next.ink/201908/fin-de-windows-10-que-faire/

Distributions :

Le problème pour les institutions :

https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/une-gabegie-de-ressources-pour-le-public-l-environnement-et-les-finances-publiques-une-petition-s-erige-contre-la-fin-de-vie-programmee-de-windows-10-n242395.html

Et la solution : https://www.cio-online.com/actualites/lire-jean-marie-seguret-dsi-de-lyon–se-soustraire-de-microsoft-impose-un-travail-de-fond-16527.html

Les systèmes basés sur Linux sont désormais à la portée de tout le monde :

https://abilian.com/fr/news/2-millions-utilisateurs-linux-france/

https://cnll.fr/news/linux-en-france-2-millions-utilisateurs/

Merci à David Revoy qui a réalisé les dessins illustrant cet article. Même mon fond d’écran est un dessin de David.

29.09.2025 à 20:00

Chat Control, ça s’en va… et ça revient

Texte intégral (4422 mots)

La directive dite Chat Control, actuellement discutée au niveau européen, pourrait bouleverser en profondeur nos usages numériques quotidiens. Présentée comme une mesure pour lutter contre la pédocriminalité en ligne, elle obligerait les services de messagerie et de communication à analyser systématiquement tous les messages, photos et vidéos échangés par les utilisateurs, y compris les conversations privées chiffrées. En clair, cela reviendrait à instaurer une surveillance de masse automatique, sans distinction entre suspects et citoyens ordinaires. Si ses objectifs affichés paraissent légitimes, les moyens proposés posent de graves questions de respect de la vie privée, d’efficacité réelle, et de compatibilité avec les droits fondamentaux. Cet article revient sur les principaux enjeux et dérives possibles de Chat Control, afin d’éclairer un débat qui, au-delà de la technique, concerne la liberté de chacun à communiquer sans être épié.

Dans La baleine et le réacteur, Langdon Winner montre (chap. 8) que les politiques encadrant les technologies se réduisent souvent à une analyse des risques. On compare risques et bénéfices, sans considérer que le risque est souvent perçu de manière subjective — peur légitime ou courage — et comporte toujours une part irrationnelle, même si, dans l’histoire, on a multiplié des instruments efficaces de mesure du risque. Winner souligne que fonder une décision politique sur la mesure du risque oblige les opposants à prouver que le bénéfice ne vaut pas le préjudice, lequel devient alors une conséquence acceptable plutôt qu’un problème en soi.

C’est cette manière d’envisager les choses qui prévaut depuis mai 2022 lorsque la Commission Européenne a présenté un projet de Règlement (COM(2022) 209) dans le cadre de sa stratégie relative à « un Internet plus sûr pour les enfants ». Porté par la DG Home, le projet s’inscrit dans un programme général de prévention des abus sexuels sur mineurs (Child Sexual Abuse Regulation, CSAR). Le projet CSAR est surnommé Chat Control par ses détracteurs, insistant par là sur les conséquences hautement préjudiciables du projet sur les droits fondamentaux. Tout se passe néanmoins comme si le débat ne se limitait qu’à un compromis rendu obligatoire au nom des droits de l’enfance entre politique sécuritaire et liberté de communiquer.

Comme vous le verrez plus bas, le projet est toujours sur la table des négociations et il faut cette fois encore se mobiliser (avant le 14 octobre prochain !)

Pourquoi est-ce la Commission Européenne et non le Parlement qui a proposé ce projet de régulation ? Il appartient à la Commission de traduire dans les décisions la volonté politique de l’UE. L’exposé des motifs présente donc les arguments non pas sous l’aspect politique mais sous l’aspect de l’expression d’un besoin constaté :

- les abus sexuels sur mineurs en ligne seraient en forte augmentation,

- les outils actuels seraient insuffisants pour détecter et supprimer les contenus pédocriminels,

- il faudrait un cadre juridique harmonisé dans l’UE pour obliger les plateformes à détecter ces contenus,

- en tant qu’organe exécutif, la Commission agit dans le cadre de ses mandats, notamment l’article 114 et l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et propose donc un projet de régulation.

Dès l’instant que la Commission Européenne propose un dispositif de lutte contre la pédocriminalité, le débat est biaisé car il ne s’agit plus de discuter des effets probables du dispositif en matière d’éthique, d’équité, ou même de politique : le sujet est posé, il lui faut une solution technique. Toute controverse implique d’abord de se départir de l’accusation implicite de vouloir remettre en cause la protection de l’enfance. C’est au nom de l’article 24 des Droits fondamentaux de l’UE (droits de l’enfant), qui font écho avec la Charte des Nations Unies, que le principe fondamental du projet de régulation est posé. Mais ce faisant, on peut toutefois s’interroger : peut-on ériger un droit fondamental au dessus des autres ? Le principe de l’égalité des droits fondamentaux semble le contredire, mais dans certains cas, la situation peut être déclarée temporaire. C’est dans cette brèche que s’engouffrent la plupart des problématiques touchant à la surveillance électronique : par exemple, quel équilibre trouver entre le droit à la liberté d’expression et la protection de la vie privée ? vieux problème, n’est-ce pas ?

Dans une telle situation, le préjudice est à la mesure du risque : d’un côté le risque d’une croissance de la pédocriminalité, de l’autre la confidentialité des communications. Par son projet de régulation, la Commission ne prétend pas résoudre un dilemme, elle prétend d’emblée vouloir trouver une solution technique qui puisse satisfaire la tension entre risque et préjudice. La conséquence est la négation du système économique, social et politique dans lequel s’inscrit ce solutionnisme.

Pourquoi Framasoft en parle ?

En tant qu’association d’éducation populaire, voilà des années que nous promouvons les solutions alternatives, respectueuses de données personnelles des utilisateurs et permettant à chacun d’exercer son droit à la communication privée. C’est pour cela que nous avons à multiples reprises plébiscité les solutions… les moins pire. L’utilisation de Signal, par exemple risque d’être très largement empêchée en cas de compromis fonctionnel du CSAR entre les pays européens. La présidente de Signal, Meredith Whittaker, s’est clairement prononcé pour un retrait de l’application du marché européen si tel était le cas.

D’autres solutions existent et on peut en trouver une petite liste dans ce billet. Néanmoins, alors que voilà déjà deux ans que nous avions relayé la mobilisation à l’encontre de Chat Control, force est de constater une très forte insistance de certains élus européens et des institutions elles-mêmes à l’encontre du chiffrement et du droit à la communication privée.

Notre responsabilité ne consiste pas seulement à promouvoir des logiciels libres mais aussi de prévenir les utilisateurs des effets potentiellement sacrificiels auxquels ils s’exposent. Dans un monde où l’utilisation de technologies de chiffrement n’est plus associée à la vie privée et à l’hygiène numérique mais à un comportement potentiellement suspect, nous sommes en devoir de les alerter et de participer à la mobilisation.

- La Quadrature du Net se mobilise depuis longtemps sur cette question.

- Les Chatons se sont groupés contre Chat Control

- French Data Network prévenait déjà au mois d’août

- Une pétition existe sur change.org

- Un site recense la position de nos élus sur le CSAR

- On peut aussi se mobiliser plus activement en contactant les députés

Client-side scanning

Le texte de la proposition CSAR ne mentionne pas explicitement les techniques censées être utilisées dans le cadre de la surveillance des communications interpersonnelles. Il laisse cependant des portes ouvertes en ces termes (texte initial) :

(…) le processus de détection est, de manière générale, le plus intrusif pour les utilisateurs (…), vu qu’il nécessite l’examen automatique du texte des communications interpersonnelles. Il importe, à cet égard, de tenir compte du fait qu’un tel examen est souvent la seule manière de détecter de tels abus et que la technologie utilisée ne « comprend » pas le contenu des communications, mais y recherche plutôt des schémas connus, définis à l’avance, qui indiquent la possibilité d’un pédopiégeage.

L’analyse automatisée des messages privés est par nature incompatible avec le chiffrement de bout en bout. Mais la Commission ne peut pas affirmer explicitement que le chiffrement de nos communications présente en soi un danger pédocriminel, en particulier parce que le chiffrement des communications est nécessaire dans bien des cas d’usage : pensez par exemple lorsque vous communiquez avec votre banque. La seule conclusion qui s’impose, et qui fait primer la logique sur l’éthique (et même l’économie), c’est que l’analyse doit être faite avant chiffrement, donc sur le dispositif lui-même, votre smartphone, votre ordinateur, avec l’application utilisée. Charge aux fournisseurs de se débrouiller pour mettre en place un dispositif de contrôle automatique, c’est-à-dire ouvrir une porte (une backdoor) pour scanner ce que vous faites. Imaginez par exemple être épié par dessus votre épaule lorsque vous écrivez une lettre : personne ne vous empêche de la mettre sous enveloppe et la poster, par contre un tiers aura analysé, et donc lu, ce que vous avez écrit.

C’est ce qu’on appelle le client-side scanning (CSS). L’annexe 9 (pages 284 sq) de l’étude d’impact de la proposition de régulation porte sur la question du difficile équilibre entre le droit à la communication privée (le chiffrement des communication) et la détection de contenus pédocriminels. La solution qui semble la meilleure à retenir en l’état consiste à réaliser un scan et une analyse de correspondance directement sur le dispositif lui-même ou sur un serveur distant avant l’envoi du contenu au destinataire (voir p. 309 et p. 310).

On peut noter hélas que cette annexe technique est rédigée un peu à la va-vite. Par exemple, la question de l’évaluation des risques de faux positifs liés aux contenus pédocriminels sont réduits à des chiffres épars notamment fournis par des dispositifs qui, eux, ont tout intérêt rassurer. Par exemple PhotoADN, fourni par Microsoft, qui estime à 1/50 milliards le nombre de faux positifs (voir note p. 281 : comment est-évalué ? avec de l’IA ?). Par ailleurs, servant la soupe à l’approche comparative des dispositifs envisagés, on peut noter le lobbying assez intense de la « fondation » Thorn qui s’est positionné pour promouvoir son dispositif de surveillance auprès des fonctionnaires européens, ce qui fut assez commenté et documenté dès 2022.

En réalité, tout le projet s’expose à des contradictions assez évidentes avec les dispositions mêmes de l’Union Européenne :

- L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui garantit le respect de la vie privée et des communications : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

- Le principe de proportionnalité : les mesures proposées sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et généralise le caractère potentiellement criminel de toute activité de communication privée. Tout le monde serait un pédocriminel en puissance.

- Malgré l’exhaustivité de l’étude d’impact, le projet ne prévoit pas de mécanismes clairs pour éviter les abus ou limiter l’usage du CSS à la seule lutte contre la pédocriminalité sur Internet.

Du côté de la société civile, on note depuis 2022 la multiplication des analyses techniques démontrant que le CSS est une mauvaise solution. Comme le rappelle l’Internet Society, l’analyse côté client :

- est à la source d’une augmentation de la surface d’attaque des dispositifs exposant ainsi les individus à un risque accru de criminalité profitant de ces vulnérabilités,

- pose un ensemble de défis quasiment insurmontables : la puissance de traitement pour pouvoir analyser tous les contenus en temps réel, la maintenance des bases de données, le contrôle de ces bases de données (qui a accès ? qui contrôle ?),

- expose à des détournements à d’autres fin que la lutte contre la pédocriminalité : la surveillance de masse à des fins répressives.

Depuis 2022, les prise de position se multiplient à l’avenant. En 2023, le Contrôleur européen de la protection des données lui-même dans un communiqué concluant un séminaire spécialement consacré, qualifie le projet CSAR comme une tentative inadaptée, inefficace, et potentiellement nuisible. Un an plus tard, Netzpolitik rapporte encore :

Depuis des années, des légions d’experts en informatique et chercheurs en sécurité, des juristes, des experts en protection des données, des organisations numériques, des entreprises technologiques, des fournisseurs de messagerie, des représentants des Nations Unies, des experts en protection de l’enfance, des gardiens des normes Internet, des scientifiques et toutes sortes d’experts ont tiré la sonnette d’alarme dans le monde entier : Chat Control est dangereux. Il s’agit d’une nouvelle forme de surveillance de masse. Elle affaiblira la sécurité informatique de chacun d’entre nous. Elle introduirait une infrastructure de surveillance sur les applications et les terminaux au-delà de l’UE, que les États autoritaires utiliseraient à leur avantage.

Les arguments sont controversés mais attention aux fachos

Considérant que l’expertise ne lui était guère favorable, la Commission Européenne a beaucoup communiqué pour promouvoir son projet. Le député européen Patrick Breyer (Verts/Alliance Libre, membre du Parti Pirate) a réalisé un long dossier sur Chat Control dans lequel il démonte plusieurs arguments fallacieux utilisés par la Commission (voir en anglais et en français). Il ici inutile de les répéter, le dossier étant sur ce point assez complet.

En revanche, la saga de la Commission fut émaillée de plusieurs épisodes pour le moins affligeants. Par exemple, cette affaire de pantouflage de deux agents d’Europol chez Thorn, la multiplication de réunions à rythme soutenu pour passer le projet en force, les eurodéputés eux-mêmes qui ne veulent pas de surveillance de masse, etc.

Un épisode de cette saga mérite toutefois de s’y attarder un peu. Celui de l’affaire de microciblage illégal employé par la Commission pour communiquer auprès du public des Pays Bas afin de faire tourner l’opinion en sa faveur. Ce qui est intéressant, dans cette histoire, c’est que ce microciblage visait à exclure des groupes dont les opinions sont plus ou moins proches de l’extrême droite. La raison est à la fois trouble et double. En premier lieu parce que la rapporteuse initiale du projet, la suédoise Ylva Johansson est à l’aile gauche du parti social-démocrate suédois. Un échec de ses multiples prises de parole verrait sa position pro-européenne battre de l’aile, une position qui, encore récemment, mise énormément sur la recherche de compromis entre les pays européens, en particulier en faveur d’une politique migratoire accueillante. En second lieu, il faut prendre en compte que Chat Control est aussi bien décrié par les élus européens d’extrême droite qui y voient un double avantage : d’une part démontrer que l’UE remet en cause les principes souverainistes auxquels ils adhèrent et d’autre part leur permet à peu de frais de se positionner en défenseurs des libertés. Pour les élus français on peut voir par exemple la lettre écrite par Virginie Joron et Tom Vandendriessche sur X ou cette Question à la Commission par Mathilde Androët. Bien sûr, il s’agit d’une question d’affichage et de posture, mais voir nos principes fondamentaux défendus par une engeance pareille me fait vraiment froid dans le dos (remarquons toutefois que ce genre de position est à géométrie variable, puisque les illibéraux fascisants comme Viktor Orban sont plutôt favorables à des logiciels espions comme Pegasus, plus discrets sans doute…).

Les compromis ont bon dos

En fait, si l’on regarde bien la chronologie de la proposition de Règlement, les multiples réunions de compromissions se soldant ou non par des accords, elle suit une route parfaitement rectiligne jusqu’à aujourd’hui. Devant les désaccords, les présidences tournantes du Conseil n’ont jamais cessé de remettre le projet sur la table, montrant ainsi que plusieurs pays le soutiennent activement et que le texte risque de devenir un sujet particulièrement clivant.

Il se trouvait néanmoins qu’en juin 2024 on pouvait croire la situation définitivement bloquée. En effet, alors que la Belgique avait tenté de remettre un proposition de compromis qui relançait le débat sur le client-side scanning, plusieurs pays ont annoncé leur refus de principe ou leur abstention. Comme le projet n’avait alors aucune possibilité de trouver un accord qualifié, le Conseil l’avait donc supprimé de l’ordre du jour. Venait ensuite la présidence de la Hongrie et son gouvernement particulièrement pro-surveillance, qui relança… heureusement encore un échec, appuyé notamment en août 2024, par une lettre ouverte de plus de 300 chercheurs européens montrant que « les solutions techno-centrées basées sur la surveillance ne sont pas une bonne option pour lutter contre la propagation des contenus pédocriminels ». Entre-temps l’Autriche s’est abstenue, et la Pologne a proposé une refonte assez radicale, fidèle à sa position selon laquelle le projet CSAR est bien trop intrusif (elle privilégiait la détection volontaire sur le mode de la prévention (les fournisseurs signalent d’eux-mêmes les contenus illicite). D’autre pays encore s’étant positionnés à l’encontre, les compromis sont restés hasardeux.

Sauf que… le 1er juillet 2025, le Danemark a pris la tête du Conseil de l’Union européenne et a relancé un projet de compromis. Les négociations seraient censées aboutir à une validation du texte le 14 octobre 2025. Une étude assez complète du texte du compromis danois peut-être trouvée sur edri.org. On retrouve le retour de la détection obligatoire (et de masse) cette fois automatisée par IA, le client-side scanning avec un consentement plus ou moins rendu obligatoire ( !), la classification de tous les systèmes de messagerie chiffrés comme étant à haut risque (donc aucune exception), un système de vérification d’âge (dont on connaît déjà les limites, ne serait-ce qu’en termes de faisabilité et de fiabilité et qui exclurait d’emblée les enfants de la possibilité d’utiliser du chiffrement).

Avec un peu d’optimisme, Edri.org note toutefois :

Étant donné que bon nombre de ces éléments sont précisément à l’origine de l’opposition de longue date de la minorité de blocage (les 11 États membres qui empêchent l’adoption du règlement CSA au Conseil), il est évident que les Danois courent à un nouvel échec. Leur tentative ressemble davantage à un exercice de relations publiques qu’à une véritable volonté de faire avancer les choses…

À l’heure de la rédaction de cet article, bien que quelques médias secondaires affirment que la France s’est enfin positionnée et serait favorable à une mouture du projet proposé par le Danemark, aucune position officielle du gouvernement Français n’est parue… Mais… récemment encore, en mars 2025, le gouvernement de Bruno Retailleau était prêt à beaucoup de concessions avec les libertés pour surveiller les communications à l’encontre du chiffrement. Cela fait suite à de nombreuses tentatives de limitation du droit des correspondances dans l’histoire récente de la France. Ainsi, il fut nullement étonnant de voir les représentants du gouvernement français dans le groupe de travail sur l’application de la loi du 12 octobre 2025 (version diffusée par la représentation allemande ; ce groupe de travail vise à préparer et coordonner les décisions politiques liées à la coopération policière européenne) tenir la position favorable suivante :

La France s’est largement déclarée en faveur du texte actuel. Elle a salué le fait que les ordonnances de détection aient été réintroduites. Elle s’est également félicitée de l’inclusion de la classification des risques et de l’analyse côté client. La proportionnalité a été maintenue. Il était important de garantir un examen humain des résultats positifs. La France souhaiterait donc que le Hit-System [système de correspondance de résultats dans une analyse côté client] soit réintroduit dans le texte afin de réduire le nombre de faux positifs. En outre, il doit exister un moyen de faire passer rapidement les services au statut « à haut risque » sur la base de conclusions pertinentes. La sextorsion étant un problème majeur en France, celle-ci a plaidé en faveur d’une période d’examen plus courte pour le grooming [pédopiégeage] (18 mois au lieu de 3 ans). La France s’est également félicitée de la certification des technologies de détection et de la prolongation prévue de 72 mois du règlement provisoire.

Sans vouloir dépeindre négativement la situation, il faut reconnaître que ce dernier document est assez alarmant. La majorité des représentants y soutiennent le texte, malgré quelques réserves techniques secondaires. Seules la Pologne, l’Allemagne et la Tchéquie font preuve d’assez d’intelligence pour pouvoir, espérons-le, empêcher l’avènement du CSAR.

29.09.2025 à 07:42

Khrys’presso du lundi 29 septembre 2025

Texte intégral (9202 mots)

Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)

Brave New World

- Why I left Silicon Valley : Chinese tech workers talk about returning home (restofworld.org)

Chinese-origin tech workers are abandoning the American dream and returning home, where state-led incentives and ambition are plentiful.

- ‘A symbol of liberation’ : how the One Piece manga flag became the symbol of Asia’s gen Z protest movement (theguardian.com)

Carried by a band of pirates that stand up to corrupt and repressive rulers, the meaning of the One Piece flag has resonated across Asia

- Guerre en Ukraine : Kiev dénonce une attaque russe « massive » de centaines de drones et missiles (huffingtonpost.fr)

Des centaines de missiles et de drones ont frappé plusieurs villes dans la nuit de samedi à dimanche

- L’Europe veut baisser la garde sur le signalement des cookies (next.ink)

S’appuyant sur l’effet de ras-le-bol des utilisateurs lorsqu’ils doivent cliquer sur les bannières de signalement de cookies, l’Europe prévoit de revoir sa directive e-Privacy sur le sujet. Deux possibilités envisagées : introduire plus d’exceptions sur l’obligation de signalement ou mettre en place un système de validation central.

- Chat Control : What is actually going on ? (edri.org)

In a major vote planned for 13 or 14 October, EU governments will decide whether to endorse or reject a mass surveillance, encryption-breaking and anonymity-ending law : the EU CSA Regulation. However, there remain many democratic checks-and-balances in the EU lawmaking system that mean we still have a strong chance to stop measures that would amount to Chat Control.

- Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a répliqué après les diatribes de Trump à son égard lors d’un discours devant l’ONU (huffingtonpost.fr)

Le locataire de la Maison Blanche avait assuré que le Britannique, musulman pratiquant et fils d’immigrés pakistanais, était un « terrible, terrible maire » avec pour projet de « passer à la charia ».Au micro de Sky News, Sadiq Khan a jugé […] que Donald Trump « a démontré qu’il est raciste, sexiste, misogyne et islamophobe ».

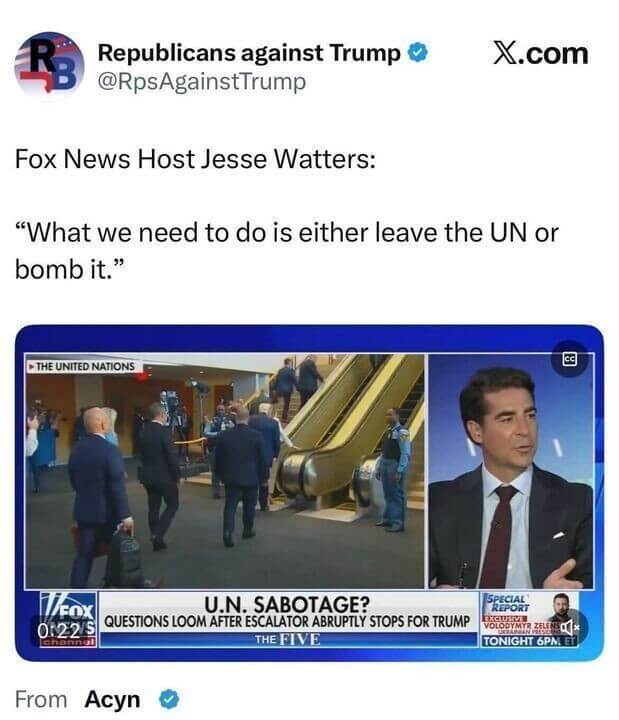

- Trump Calls for Arrests After U.N. Escalatorgate (time.com)

Donald Trump said he was the victim of “sabotage” after an escalator at the United Nations stopped working the moment that he and his wife Melania stepped on, forcing the President to walk up one flight of steps.

- Video shows ICE with 5-year-old girl while agents attempt to arrest her father (nbcnews.com)

- DHS Has Been Collecting US Citizens’ DNA for Years (wired.com)

Newly released data shows Customs and Border Protection funneled the DNA of nearly 2,000 US citizens—some as young as 14—into an FBI crime database, raising alarms about oversight and legality.

- Trump says TikTok should be tweaked to become “100 % MAGA” (arstechnica.com)

- Senate staff probes DOGE, finds locked doors and windows covered with trash bags (arstechnica.com)

Multiple whistleblowers alleged that DOGE uploaded a highly sensitive Social Security Administration (SSA) database to an unmonitored cloud environmen […] The staff report describes an investigation into DOGE activities at three agencies, including a site visit at the General Services Administration (GSA) in which DOGE officials appeared to be hiding certain areas from view.

- Supreme Court will weigh expanding Trump’s power to shape agencies by overturning 90-year-old ruling (apnews.com)

The Supreme Court said Monday it will consider expanding President Donald Trump’s power to shape independent agencies by overturning a nearly century-old decision limiting when presidents can fire board members.

- Supreme Court allows Trump to fire — for now — remaining Democrat on FTC (npr.org)

- Inculpation de James Comey : la conclusion de huit ans de guerre ouverte entre Donald Trump et l’ex-chef du FBI (humanite.fr)

« Je n’ai pas peur, a-t-il rétorqué face caméra. La peur est l’arme des tyrans. Ma famille et moi savons depuis des années ce qu’il en coûte de s’opposer à Donald Trump. »

- Football : Donald Trump veut jouer les arbitres pour l’attribution des matchs du Mondial 2026… alors qu’il n’en a pas le pouvoir (humanite.fr)

Le président des États-Unis menace de retirer toutes les villes du Mondial qui ne seraient pas sûres à son goût. En clair : celles tenues par ses opposants démocrates qui pourraient se voir retirer les matchs qui y étaient prévus.

- The real reason Disney restored Kimmel’s late-night show (robertreich.substack.com)

- Jimmy Kimmel returns, calls FCC chairman an embarrassment to Republicans (arstechnica.com) – voir aussi Jimmy Kimmel ne retient pas ses coups contre Donald Trump pour son retour à l’antenne sur ABC (huffingtonpost.fr)

Le traditionnel monologue d’ouverture du présentateur américain vedette était particulièrement attendu.

- Une statue représentant Donald Trump et Jeffrey Epstein se tenant la main a été érigée face à la Maison Blanche (huffingtonpost.fr)

Trois plaques commémoratives accompagnent les deux hommes en bronze. « Nous célébrons le lien durable entre le président Donald J. Trump et son “ami le plus proche” Jeffrey Epstein » […]Des extraits d’une carte d’anniversaire que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein sont également mentionnés.

- Anti-vaccine allies cheer as Trump claims shots have “too much liquid” (arstechnica.com)

When the bar is set at suggesting that people inject bleach into their veins, it’s hard to reach a new low. But in a deranged press event on autism Monday evening, President Trump seemed to go for it—sharing “rumors” and his “strong feelings” not just on Tylenol but also his bonkers views on childhood vaccines.

- 50+ scientific societies sign letter objecting to Trump executive order asserting political control over grant funding, including all federally supported research (arstechnica.com)

a coalition of 50+ scientific and medical organizations is firing back, issuing a letter to the US Congress expressing grave concerns over the order’s provisions and urging Congress to protect the integrity of what has long been an independent, merit-based, peer-review system for awarding federal grants.

- The American dream now costs $5 million. Here’s a breakdown. (usatoday.com)

It now costs $5 million over a lifetime to fund eight key components of the American dream, including homeownership and raising children, according to a new analysis from Investopedia.

- Priced out of traditional housing, more Americans are living in RVs (nbcnews.com)

Moving into an RV may seem like a way to save money, but it can come with unexpected costs and trap families in a cycle of debt.

- Tesla alimente le colonialisme, dénonce un rapport d’Oxfam (reporterre.net)

Les minéraux de la transition énergétique, extraits dans les pays du Sud, sont accaparés par les ultrariches occidentaux, dénonce Oxfam dans un rapport. Une pratique qui renforce des schémas coloniaux destructeurs.

- Les citoyen·nes veulent-iels vraiment de la souveraineté numérique ? 10 points sur une enquête mondiale (legrandcontinent.eu)

- Renewables blow past nuclear when it comes to cheap datacenter juice (theregister.com)

Study finds microgrids with wind, solar, and batteries can be built years sooner and at lower cost than SMRs

- World’s oceans fail key health check as acidity crosses critical threshold for marine life (theguardian.com)

Scientists call for renewed global effort to curb fossil fuels as seven of nine planetary boundaries now transgressed

Voir aussi « L’océan est en train de s’acidifier » : le terre franchit sa septième « limite planétaire » sur neuf (humanite.fr)

- The Moon is rusting — thanks to ‘wind’ blown all the way from Earth (nature.com)

Lunar minerals generate the rust mineral haematite when bombarded with high-energy oxygen particles, experiments show.

Spécial IA

- Argentina wants to be an AI powerhouse, but its tech experts are leaving (restofworld.org)

President Javier Milei pitched Argentina as an AI hub, but the few jobs and research opportunities are not enough to keep engineers at home.

- Why does OpenAI need six giant data centers ? (arstechnica.com)

On Tuesday, OpenAI, Oracle, and SoftBank announced plans for five new US AI data center sites for Stargate, their joint AI infrastructure project, bringing the platform to nearly 7 gigawatts of planned capacity and over $400 billion in investment over the next three years.

- L’Arcep veut mesurer l’impact environnemental de l’IA (générative) (next.ink)

- OpenAI admits AI hallucinations are mathematically inevitable, not just engineering flaws (computerworld.com)

- AI is helping judges to quickly close cases, and lawyers to quickly open them (restofworld.org)

Brazil’s overburdened courts and lawyers are adopting artificial intelligence. But experts wonder whether it serves justice.“We note that the use of AI, in the end, rather than diminishing litigation, is increasing it”

- Greatest irony of the AI age : Humans being increasingly hired to clean AI slop (sify.com)

- Elon Musk’s xAI offers Grok to federal government for 42 cents (techcrunch.com)

- La Deutsche Bank avertit que la bulle de l’IA est la seule chose qui maintient l’économie US à flot et que, lorsque cette bulle éclatera, la réalité sera bien plus dure que ce que tout le monde imagine (developpez.com)

- Neon, the No. 2 social app on the Apple App Store, pays users to record their phone calls and sells data to AI firms (techcrunch.com)

- Viral call-recording app Neon goes dark after exposing users’ phone numbers, call recordings, and transcripts (techcrunch.com)

- YouTube Music is testing AI hosts that will interrupt your tunes (arstechnica.com)

YouTube has a new Labs program, allowing listeners to “discover the next generation of YouTube.” In case you were wondering, that generation is apparently all about AI.

- Meta Launches Vibes, an Endless Feed of AI Slop for Your Viewing Displeasure (tech.slashdot.org)

- Mozilla Integrates Google Lens for Visual Search in Firefox Desktop (webpronews.com)

Mozilla is introducing Google Lens-powered visual search to Firefox desktop, enabling users to right-click images for contextual searches in an opt-in feature that prioritizes privacy. This partnership aims to boost engagement amid AI-driven browser innovations, though it raises questions about Google dependency and competitive dynamics.

- Cloudflare Launches Content Signals Policy To Fight AI Crawlers and Scrapers (tech.slashdot.org)

Spécial Palestine et Israël

- Guerre à Gaza : l’ONU identifie 158 entreprises liées au développement des colonies israélienne (sudouest.fr)

158 entreprises sont liées au développement des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Ces entreprises sont pour la plupart basées à Israël mais d’autres sont situées en Europe et même en France

- Le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Australie reconnaissent la Palestine – qu’est-ce que cela signifie ? (theconversation.com)

- « Siamo tutti palestinesi » (chroniquepalestine.com)

Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans toute l’Italie le 22 septembre, bloquant les autoroutes et les ports dans l’une des plus grandes mobilisations de ces dernières décennies, marquant le retour d’une voix collective contre la guerre et le commerce des armes avec Israël.

- « Nous sommes prêts à la grève générale » : la CGIL durcit le ton en Italie en soutien à Gaza (revolutionpermanente.fr)

- Le président colombien premier dirigeant mondial à demander une intervention militaire à Gaza (estrepublicain.fr)

« Nous devons répondre par les mots, nous devons répondre en sortant dans la rue, nous devons répondre par les armes », a dit Gustavo Petro, lors d’une manifestation pro-palestinienne à New York.

- « Un faux État pour soumettre les Palestiniens et couvrir le génocide » (politis.fr)

Shadi*, un militant palestinien au sein d’Urgence Palestine, réagit à la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron, qu’il considère comme « une attaque contre l’autodétermination des Palestiniens ». Il rappelle la lutte menée depuis le 7-Octobre par la diaspora palestinienne en France, dans un contexte de complicité française au génocide et de répression étatique.

- « La reconnaissance de la Palestine est une tentative de diversion » (reporterre.net)

Pour l’activiste et chercheur Naji El Khatib, la reconnaissance d’un État palestinien par la France relève avant tout du marketing politique. Il rappelle que la colonisation progresse, avec la complicité matérielle de la France.

- Enfermé·es, relâché·es, expulsé·es : en France, des Palestinien·nes dans la machine administrative (politis.fr)

- « Le ministre des Affaires étrangères empêche des Palestinien·nes de sortir de la bande de Gaza » (politis.fr)

Pour contester la suspension des évacuations vers la France, les avocat·es de Palestinien·nes bloqué·es à Gaza, soutenu·es par des associations, ont décidé de saisir en urgence le Conseil d’État.

- Flottille pour Gaza : l’exécutif français mis sous pression pour protéger les bateaux qui font état d’attaques d’Israël (huffingtonpost.fr)

Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot ont été interpellés par des responsables de gauche, mais aussi par les avocat·es des Français·es présent·es à bord.

- « Une escorte mondiale de la flottille serait un symbole très fort » (politis.fr)

Prune Missoffe est à bord du Spectre, l’un des 51 bateaux que compte la Global Sumud Flotilla. Son embarcation fait partie de celles qui ont été visées par une attaque sans précédent de la part d’Israël, dans la nuit du 23 au 24 septembre.

- Des enfants « affamés, brûlés vifs, ensevelis sous les décombres, amputés sans anesthésie » : l’Onu n’a plus les mots pour dénoncer l’« horreur » à Gaza (humanite.fr)

- Sous les huées, Netanyahou promet à l’Onu « de finir le travail à Gaza » (humanite.fr)

Depuis l’Assemblée générale des Nations unies, le premier ministre israélien a pu s’exprimer malgré son mandat d’arrêt international et le génocide dans l’enclave palestinienne. Malgré les protestations, il a tenu un discours guerrier au nom de la lutte contre le mal.

Spécial femmes dans le monde

- Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix : le viol est une « arme de guerre » qui « détruit les femmes de l’intérieur » (huffingtonpost.fr)

- En Italie, un accès à l’IVG toujours plus restreint (politis.fr)

Avec de moins en moins de médecins pratiquant l’IVG, la droite italienne et Meloni au pouvoir peuvent s’appuyer sur une loi de 1978 dont la rédaction encourage toutes les restrictions possibles.

- Le 28 septembre 2025, nous défendons toujours le droit à l’avortement partout dans le monde (ldh-france.org)

- Trump déconseille le paracétamol aux femmes enceintes, suggérant sans preuve un lien avec l’autisme (france24.com)

Donald Trump fait une nouvelle fois fi des doutes des scientifiques. Le président américain a fortement déconseillé, lundi 22 septembre, le paracétamol aux femmes enceintes, l’associant à un risque d’autisme élevé pour les enfants en dépit d’avis contraires des médecins, avant de jeter un discrédit infondé sur les vaccins.

- À Buenos Aires, une affaire sordide de triple féminicide pousse les Argentin·es dans la rue (huffingtonpost.fr)

Les corps de Morena Verdi et Brenda del Castillo, deux cousines âgées de 20 ans, et de Lara Gutiérrez, 15 ans, ont été retrouvés mercredi […]elles ont été piégées, croyant se rendre à une fête, et ont subi avant d’être tuées une séance de torture qu’auraient vue en direct 45 personnes membres d’un compte fermé de réseaux sociaux.

RIP

- Mort d’Assata Shakur, militante révolutionnaire noire recherchée depuis 40 ans par le FBI (humanite.fr)

Les autorités cubaines ont annoncé la mort de la poétesse, écrivaine et militante du Black Panther Party à l’âge de 78 ans. Accusée sans preuves du meurtre d’un policier en 1973, elle avait fui une peine de réclusion à perpétuité pour trouver refuge à Cuba, où elle vivait depuis plus de 40 ans.

- Mort de Claudia Cardinale, icône du cinéma italien et américain (telerama.fr)

Elle aura été une figure de proue dans la lutte contre le sida. Une pasionaria de la cause gay. Et une féministe absolue.

- L’homme d’affaires Ziad Takieddine, personnage central de l’affaire Sarkozy-Kadhafi, est mort à 75 ans (lanouvellerepublique.fr)

Spécial France

- Dette publique : le déficit continue de plonger, le débat sur le remède s’aiguise (humanite.fr)

Le déficit de la France a atteint en juin le niveau record de 115,6 % du PIB, indique l’Insee, et se place à la troisième place des pays européens les plus endettés.[…] À l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, avant la pluie de cadeaux fiscaux aux plus riches, elle représentait 101,2 % du PIB

- Les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne en sursis (reporterre.net)

D’après les informations du Monde — que n’ont pour l’instant confirmé ni le ministère des Transports, ni la SNCF —, les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne vivent leurs dernières heures, victimes des coupes budgétaires et de l’arrêt des aides financières du ministère. Ces deux liaisons, empruntées par environ 60 000 passagers en 2024, devraient s’arrêter le 12 décembre.

- Paris : la Samaritaine condamnée à 100 000 euros d’amende pour avoir dissimulé des caméras (leparisien.fr)

L’établissement, propriété du groupe LVMH (également propriétaire du groupe Les Echos-Le Parisien), n’en prévient alors pas ses salarié·es, qui découvrent le dispositif quelques semaines plus tard.

- Près du plus gros incinérateur d’Europe, les écoliers respirent des polluants éternels (reporterre.net)

Une étude révèle la présence de « polluants éternels » dans les filtres d’aération d’écoles à côté de l’incinérateur de déchets d’Ivry-sur-Seine, près de Paris. Les rejets toxiques de la structure sont dénoncés depuis des années.

- Le collège-lycée Saint-Stanislas de Nantes visé par plus de 60 témoignages de violences sexuelles (huffingtonpost.fr)

- La dette d’EDF remet en cause ses projets nucléaires (reporterre.net)

La Cour des comptes a publié son diagnostic sur EDF et son constat est implacable : l’entreprise, redevenue propriété à 100 % de l’État en 2023, n’a plus les moyens de ses ambitions. Son modèle est miné par une exposition excessive aux aléas nucléaires, des objectifs d’investissement hors de portée et un mécanisme de régulation bricolé, qui socialise les risques tout en promettant des miracles (mirages ?) industriels.

- Neige artificielle : le projet à La Clusaz abandonné par l’État (reporterre.net)

C’était la goutte de trop pour l’État. La préfecture de la Haute-Savoie a annoncé le 24 septembre ne pas faire appel de la décision du tribunal administratif de Grenoble d’interdire la construction d’une nouvelle retenue collinaire à La Clusaz.

- Chasse à l’alouette : le Conseil d’État suspend l’autorisation dans le Sud-Ouest (reporterre.net)

Près de 100 000 alouettes seront sauvées de la chasse cet automne. Dans une ordonnance rendue le 24 septembre, le Conseil d’État a suspendu l’arrêté ministériel du 28 août autorisant la capture de 98 702 alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

- La grande hypocrisie de la FNSEA sur le libre-échange (reporterre.net)

Le syndicat agricole productiviste prévoit des actions le 26 septembre notamment contre les accords de libre-échange. Ce, alors que les dirigeants de la FNSEA se sont largement enrichis… grâce à ce système.

Spécial femmes en France

- L’écriture inclusive, une arme contre les stéréotypes de genre (theconversation.com)

Avec la neutralisation, les stéréotypes influencent fortement l’interprétation. Par exemple, les sujets ont tendance à répondre qu’un poste en ingénierie vise plutôt des hommes et un poste dans les soins de beauté plutôt des femmes. En revanche, avec la féminisation, cet effet est atténué, permettant des associations non stéréotypées

- La parité dans l’intersyndicale (humanite.fr)

Désormais, elles sont cinq ! Cinq femmes qui n’hésitent pas à se revendiquer « féministes » et à le dire ensemble, dans une tribune récente accusant le projet de budget de « sexisme ». La moitié des syndicats français – CGT, CFDT, FSU, Solidaires – sont, au plan national, dirigés aujourd’hui par des femmes. […] Une évolution qui a aussi conduit leurs camarades masculins (pas tous hélas !) à cesser de les considérer comme subalternes et admettre qu’elles sont leurs égales dans le travail, dans la vie, dans le syndicalisme. Égales au point de pouvoir exercer la fonction de numéro un de leur organisation, au point d’être ressenties, par eux, comme représentant aussi les hommes du syndicat, ce qui, dans une société marquée par le patriarcat, reste le plus difficile.

- « Lettres pour un avortement illégal » : appels au secours (politis.fr)

L’ONG Choisir la cause des femmes a rassemblé dans un livre des lettres envoyées, au début des années 1970, par des femmes désespérées à un professeur de médecine pro-IVG, afin de lui demander de l’aide. […] « Ce qu’on lit à travers ces lettres, c’est ce qu’il se passe actuellement dans certains pays européens comme la Pologne, la Hongrie ou l’Italie. Ce sont les mêmes implorations pour obtenir un avortement “illégal”. La seule différence, c’est qu’aujourd’hui elles sont écrites par textos. »

- Professeure hospitalisée, adolescent fasciné par Hitler et au pronostic vital engagé… Ce que l’on sait de l’agression au couteau dans un collège du Bas-Rhin (franceinfo.fr)

Spécial médias et pouvoir

- Drapeaux palestiniens : Franceinfo fait du CNews (acrimed.org)

Alors que l’État d’Israël poursuit sans relâche le génocide des Palestiniens, on se prend naïvement à espérer, chaque jour, un sursaut de la part des grands médias français. Mais chaque jour, l’éditocratie (ré)invente mille et une manières d’aggraver son cas. (Nouveau) naufrage sur Franceinfo.

- France Inter et France Télévisions sont-ils de gauche, comme les en accusent CNews et les médias Bolloré ? (theconversation.com)

- Face à la menace Bolloré, la rédaction du « Parisien » se met en grève (huffingtonpost.fr)

Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)

- Ni taxe Zucman, ni ISF, ni abrogation de la réforme des retraites : la rupture avec l’austérité n’est pas au programme de Sébastien Lecornu (humanite.fr)

Dans son « projet robuste » pour les dépenses publiques 2026, Sébastien Lecornu prévoit de ramener le déficit public à 4,7 % du PIB, contre 4,6 % pour son prédécesseur palois. Soit la même purge budgétaire, moins la suppression des deux jours fériés déjà annoncée il y a quinze jours.

- Dupond-Moretti dénonce la « dérive » de Darmanin et de Retailleau (huffingtonpost.fr)

L’ancien Garde des Sceaux dénonce des atteintes à l’indépendance de la justice et « l’instrumentalisation » du Conseil constitutionnel.

- SNCF : Emmanuel Macron propose Jean Castex pour remplacer Jean-Pierre Farandou (humanite.fr)

Le chef de l’État a choisi l’actuel président de la RATP, Jean Castex, pour prendre la tête du groupe ferroviaire public SNCF. L’ex Premier ministre arrive dans un groupe vertueux sur le plan financier mais en proie à de fortes tensions sociales liées à l’ouverture à la concurrence.

- Pour amadouer le RN, Sébastien Lecornu s’attaque aux renouvelables (reporterre.net)

Sébastien Lecornu serait sur le point de publier un décret instaurant un moratoire sur les énergies renouvelables. Réclamé par le RN, ce gel des financements porterait un coup très dur à une filière déjà fragilisée.

- « Peut-on être salariée de Palantir et porte-parole du Parti socialiste ? La réponse devrait être non » (nouvelobs.com)

Avec le choix de sa nouvelle porte-parole, le Parti socialiste démontre sa perméabilité à la feuille de route des techno-fascistes outre-Atlantique

Spécial Sarko bientôt en prison

- Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison et d’inéligibilité avec mandat de dépôt différé dans l’affaire du financement libyen (humanite.fr)

- « Affaire libyenne » : tout comprendre des condamnations (politis.fr)

À l’image de huit autres accusés, Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable de délits lui étant reprochés concernant le financement de sa campagne de 2007. Il est le premier président de la République être condamné à une peine de prison ferme.

- Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison : une normalisation démocratique ? (theconversation.com)

dans le sillage de la décision rendue dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national, cette condamnation est aussi l’occasion, pour une large fraction des classes dirigeantes, de relancer le procès du supposé « gouvernement des juges ».

- Nicolas Sarkozy en prison : enfin la justice pour tous ? Pas tout à fait (frustrationmagazine.fr)

Si la droite passe son temps à dire que la prison en France c’est l’hôtel, alors que les conditions de détention sont tout simplement épouvantables, c’est peut être finalement parce que les cellules des politiciens de droite, ressemblent, elles, réellement à des chambres d’hôtel Ibis […] dans des quartiers spéciaux (surnommés “quartiers VIP”).

- Après l’affaire libyenne, Nicolas Sarkozy est (très) loin d’en avoir fini avec la justice (humanite.fr)

Affaire Bygmalion (qui arrive en cassation le 8 octobre prochain), attribution du Mondial au Qatar… l’ancien président a été cité, mis en cause voire déjà condamné dans de nombreuses procédures.

- Nicolas Sarkozy condamné : Carla Bruni cible la bonnette du micro de Mediapart à la sortie de l’audience (huffingtonpost.fr)

« Abonette-vous »

- Nicolas Sarkozy outré par sa condamnation, ses opposant·es lui rappellent ses propos pour une justice plus stricte (huffingtonpost.fr)

« Le patron voyou doit être traité comme un voyou. C’est encore pire d’être un voyou d’en haut de l’échelle », écrivait-il sur Twitter en 2012.

- Schadenfreude : respirer après l’impunité (blogs.mediapart.fr)

Je n’ai plus honte de dire que j’ai ri et sauté de joie en voyant Sarkozy condamné et que j’ai levé mon verre à la mort de Jean-Marie Le Pen. Certains m’ont dit que c’était cruel. Je leur ai répondu que c’était une respiration. Schadenfreude. Une joie obscure de voir des intouchables enfin trébucher.

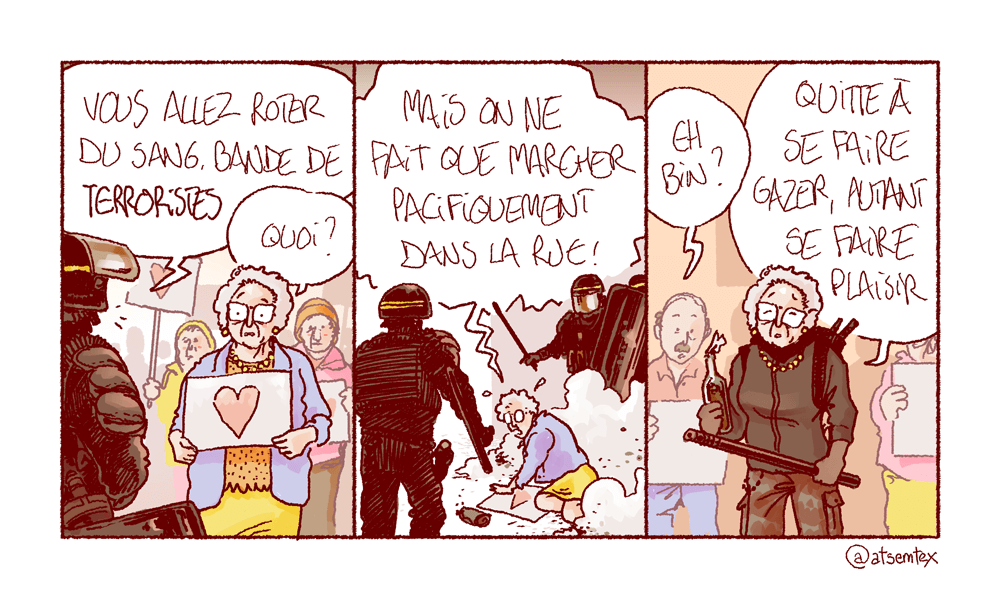

Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…

- Après la condamnation de Nicolas Sarkozy, droite et extrême droite s’acharnent sur la justice (huffingtonpost.fr)

- Sarkozy condamné : La présidente du tribunal menacée de mort, des enquêtes ouvertes (huffingtonpost.fr)

- Loi Duplomb : elles critiquent une députée, et se retrouvent au commissariat (reporterre.net)

- 6 mois de prison ferme pour avoir aspergé Matignon de peinture (reporterre.net)

Une sanction « d’une sévérité incroyable », résume le collectif Dernière rénovation (DR). Le tribunal judiciaire de Paris a condamné, le 23 septembre, Rachel, 23 ans, à six mois de prison ferme. Son tort ? Avoir aspergé de peinture orange l’hôtel de Matignon, le 8 novembre 2023, dans le cadre de la campagne de DR, qui réclamait des mesures d’ampleur pour la rénovation énergétique.

- Répression sociale : des milliers de contrôles CAF déclenchés sur demande policière (laquadrature.net)

- À Bure, déploiement de force contre la « Manif du futur » (politis.fr)

- France : démocratie en décrochage – Entraves à l’exercice des libertés associatives et de la liberté de manifester (ldh-france.org)

Un rapport publié ce 25 septembre 2025 par l’Observatoire pour la protection des défenseur-e-s des droits humains (un programme conjoint de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture – OMCT), avec la LDH (Ligue des droits de l’Homme), dresse un constat sévère : les libertés publiques connaissent une régression profonde et structurelle en France. Narratifs hostiles, dissolutions administratives et répression policière, réductions des financements publics, harcèlement et violences à l’encontre des défenseur·es des droits humains, marquent le rétrécissement de l’espace civique.

- Le système Stérin (multinationales.org)

Grâce aux profits générés par la Smartbox, Pierre-Édouard Stérin s’est construit un petit empire financier réunissant des start-ups, des parcs de loisirs, des chaînes de restaurants ou encore des PME de la filière nucléaire. Un empire où logique économique et projet politique sont de plus en plus entremêlés. L’Observatoire des multinationales a reconstitué l’organigramme des sociétés contrôlées par le milliardaire d’extrême droite.

- Ces spectacles « historiques » devenus des chevaux de Troie culturels de l’extrême droite (basta.media)

« La Dame de pierre », « Murmures de la cité »… Ces spectacles narrent un récit simplifié de l’histoire de France et colportent un message identitaire. Ils sont mis en scène grâce à des soutiens politiquement marqués, dont Pierre-Édouard Stérin.

- La carte des cinquante villes qui pourraient basculer à l’extrême droite lors des élections municipales (basta.media)

Une carte interactive vous permet de savoir si votre ville est menacée par une poussée électorale du RN et de ses alliés lors des municipales à venir. 52 villes de plus de 20 000 habitants (sur 500) sont particulièrement vulnérables.

- « Sale négresse » : au Musée Gustave Moreau, la CGT dénonce des agressions racistes du public visant les agents et l’inertie de leur direction (humanite.fr)

C’est la délétère routine qui, depuis plusieurs mois, constituerait le quotidien des agents, dont la majorité (actuellement environ 9 grévistes sur les 15 agents du musée) sont en grève quasi continue depuis octobre 2024, pour réclamer des renforts et la pérennisation des contrats précaires

- Attaque d’extrême droite à Brest (politis.fr)

Une violente agression a eu lieu à Brest dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre. Une vingtaine d’individus cagoulés liés à l’extrême droite ont attaqué un petit bistrot, armés de battes de baseball. Pendant de longues minutes, ils ont envoyé des projectiles sur les clients attablés en terrasse et les ont roués de coups. Trois personnes ont été blessées, dont une hospitalisée.

Spécial résistances

- À Châteaugiron, « on est fiers d’avoir créé ce village des indignés » (politis.fr)

« Comme on ne peut plus s’exprimer dans l’espace public, on a décidé de le faire dans l’espace privé. Le fait d’avoir été invisibilisés nous a motivés à garder cet espace pour que l’on puisse nous voir. »

- « Climat, justice, libertés ! » : la carte des marches du 28 septembre (basta.media)

Plus de cinquante marches des résistances sont prévues dans toute la France le dimanche 28 septembre à l’appel de 230 organisations, mouvements et syndicats

Spécial outils de résistance

- « Il faut créer un sursaut citoyen » : les nouvelles stratégies du mouvement social (politis.fr)

Blocages, sabotages, manifestations, assemblées générales… Avec le mouvement « Bloquons tout », le répertoire contestataire s’enrichit et déborde du seul cadre syndical.

Spécial GAFAM et cie

- Bonne ( ?) nouvelle, Microsoft recule : des mises à jour gratuites de sécurité pendant 1 an supplémentaire en Europe (laptopspirit.fr)

- YouTube will restore channels banned for COVID and election misinformation (arstechnica.com)

- Amazon Fire TV devices expected to ditch Android for Linux in 2025 (arstechnica.com)

- Facebook data reveal the devastating real-world harms caused by the spread of misinformation (theconversation.com)

- Signal president Meredith Whittaker : ‘In technology, it’s way too easy for marketing to replace substance. That’s what’s happened with Telegram’ (english.elpais.com)

Les autres lectures de la semaine

- ROCH HACHANA 5786 (blogs.mediapart.fr)

Il y a quelque chose de profondément vain à nous souhaiter la bonne année alors même que nous assistons impuissant•es depuis près de deux ans à la destruction méthodique du peuple palestinien par l’armée génocidaire de l’État qui se dit celui du peuple juif, et que beaucoup des nôtres reconnaissent malheureusement comme tel.

- Les déshumanisateurs (monde-diplomatique.fr)

D’abord, on a informatisé. Dans les années 1980, en France et ailleurs, l’alignement du public sur le privé conduit à doter les fonctionnaires de micro-ordinateurs qui contribuent à mesurer leur productivité. Depuis les années 2000, on numérise. En principe au bénéfice de la qualité du service public rendu à l’usager ; en réalité pour abaisser son coût. Contrairement à ce que prétendent leurs tenants, la numérisation comme la « dématérialisation » visent surtout à réaliser des économies. Ou à lutter contre la fraude, avec pour corollaire une complexification des démarches, en particulier de celles exigées des plus précaires.

- « Ce qui soude le patronat, c’est une peur panique de la gauche » (politis.fr)

Beaucoup ont perçu Trump comme un démagogue isolé, un « fou dangereux ». À mon sens, on a manqué de vigilance sur les idées qu’il portait réellement. Prenez Peter Thiel, l’un de ses soutiens les plus proches, cofondateur de PayPal. Il écrivait déjà il y a vingt ans : « Je suis arrivé à la conviction que la liberté est incompatible avec la démocratie. » Il parle bien sûr de la liberté d’entreprendre, de commercer, d’accumuler du capital – pas de liberté politique.

- Peter Thiel : notes secrètes du séminaire sur l’Antéchrist (legrandcontinent.eu)

Peter Thiel travaille avec minutie son image. […] En cette rentrée, il a décidé de lancer un nouveau format à San Francisco : un séminaire sur inscription, en présentiel uniquement et totalement fermé — avec une règle très stricte de confidentialité : rien ne doit être enregistré ni en sortir.Le thème choisi est celui de presque toutes ses interventions depuis deux ans : l’Antéchrist.

- The Political Power of Eschatological Thinking : This Is Why Peter Thiel Is Talking About the Antichrist (realtimetechpocalypse.com)

- Quand la jeunesse allemande emmerdait l’État nazi (lundi.am)

- Dans les polars des années 1950, des gifles pour réduire les personnages féminins au silence (theconversation.com)

Dans les romans policiers en français des années 1950-1970, écrits presqu’exclusivement par des hommes, les mots « gifle » et « gifler » ont souvent pour victimes des femmes qu’il s’agit de faire taire pour asseoir la domination masculine, comme le montre une étude linguistique.

- C’est en ayant moins d’enfants que les femmes ont réduit l’écart salarial avec les hommes (theconversation.com)

Aux États-Unis, baisse du taux de natalité et réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes ne sont pas simplement concomitantes. Elles sont liées.

- Le genre de la dette (laviedesidees.fr)

À propos d’Isabelle Guérin, Santosh Kumar & G. Venkatasubramanian, The indebted woman. Kinship, sexuality and capitalism, StandfordLoin de la figure du banquier et du trader souvent mise en avant, ce sont des femmes pauvres qui, en gérant les dettes domestiques, sont des piliers du capitalisme financier dans les Nords comme les Suds. Elles incarnent une éthique du devoir, de la redevabilité et de la culpabilité.

- L’art d’éduquer les princesses de la Renaissance : ce que nous apprennent les « Enseignements » d’Anne de France (theconversation.com)

À partir du Moyen Âge, l’éducation des filles fait l’objet d’une grande attention dans la noblesse et, dans une moindre mesure, les milieux bourgeois.

- Christine de Pizan : Europe’s First Professional Female Writer (daily.jstor.org)

Christine used her pen to make a living at the French court, but even more pointedly, she used it to argue the value of educated women.

- Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols (theconversation.com)

- Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ? (theconversation.com)

C’est l’une des plus grandes inflorescences du monde et sa floraison a tout d’un spectacle macabre. Celle-ci, qui n’a lieu qu’une fois tous les sept à dix ans, ne dure que deux nuits et libère un parfum pestilentiel digne d’une carcasse en décomposition. Derrière cette puanteur insoutenable se cache en fait une stratégie de pollinisation sophistiquée

Les BDs/graphiques/photos de la semaine

- Taxe

- Colères

- Honneur

- Kerviel

- Malfaiteurs

- Véhicule

- Smile

- État de droit

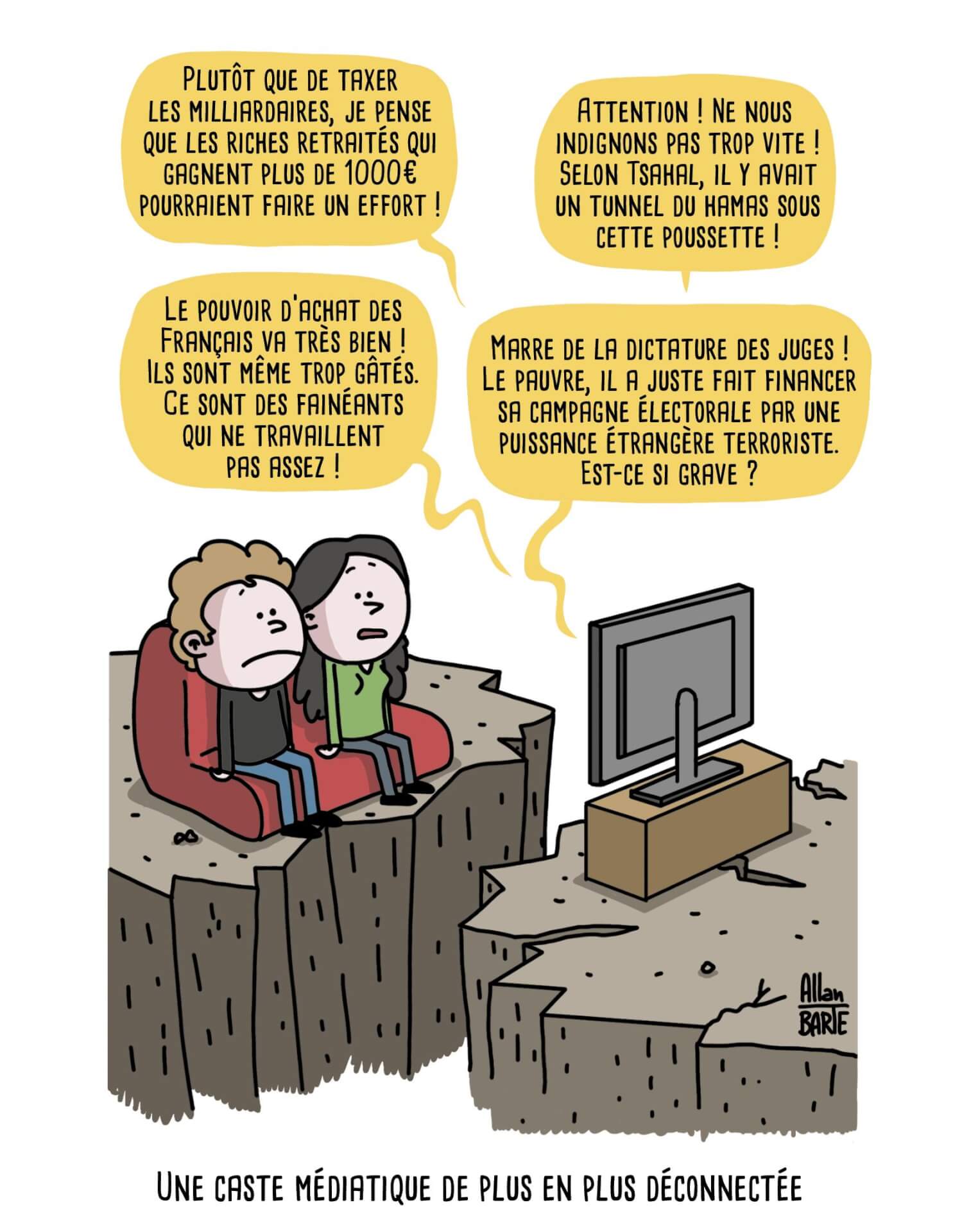

- Caste

- Indemne

- Antiracistes

- Bomb

- Trump

- Scientifiques

- Aunt

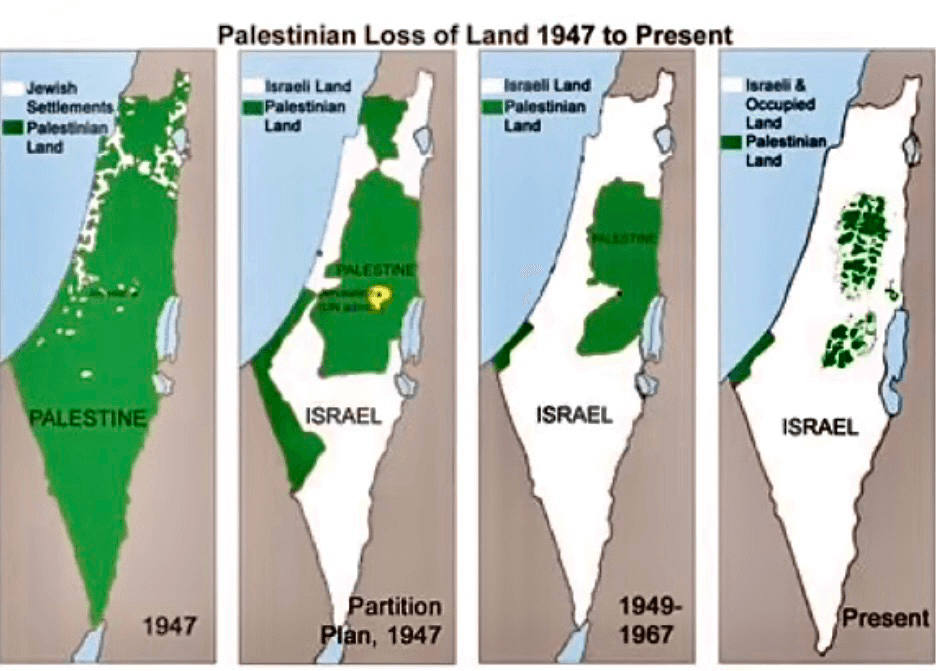

- Palestine

- Men speak most

- Stopped Thinking

- Poubelle

Les vidéos/podcasts de la semaine

- Sarkozy, Macron : les racailles de la République (blast-info.fr)

À la date du tournage de cette chronique, la France a été sans gouvernement de plein exercice pendant 106 jours lors du second quinquennat Macron. C’est trois mois et demi où il ne se passe rien alors que Gaza se meurt et que la planète brûle.

- jolly_good_ginger sur instagram : “we offer our soldiers socialism to go defend capitalism” (tube.fdn.fr)

- Jimmy Kimmel & the FCC : Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (tube.fede.re)

- Tinder surprise : nuit de cauchemar au commissariat (radiofrance.fr)

Les trucs chouettes de la semaine

- Protéger les cultures sans pesticides grâce au langage olfactif des plantes (theconversation.com)

Les plantes utilisent les odeurs pour se défendre contre les insectes nuisibles et les scientifiques cherchent à exploiter ces messages invisibles pour développer de nouvelles méthodes de protection des cultures plus respectueuses de l’environnement.

- Images mouvementées : nouvelle édition du festival de cinéma d’Attac (basta.media)

Du 2 au 16 octobre, tous les mardis et jeudis, le cinéma Les 5 Caumartin à Paris accueille la 23e édition du festival de cinéma documentaire d’Attac. Au programme, des films et des débats pour comprendre le monde et ne pas baisser les bras.

- Lancement de la Démarche NIRD ! (nird.forge.apps.education.fr)

À l’heure où la fin du support de Windows 10 nous rappelle notre dépendance technologique et nous oblige à faire des choix, un collectif enseignant issu de la forge des communs numériques éducatifs invite les établissements scolaires et les collectivités qui les accompagnent à s’engager progressivement vers un Numérique qui soit davantage Inclusif, Responsable et Durable, en rejoignant la « démarche NIRD ».

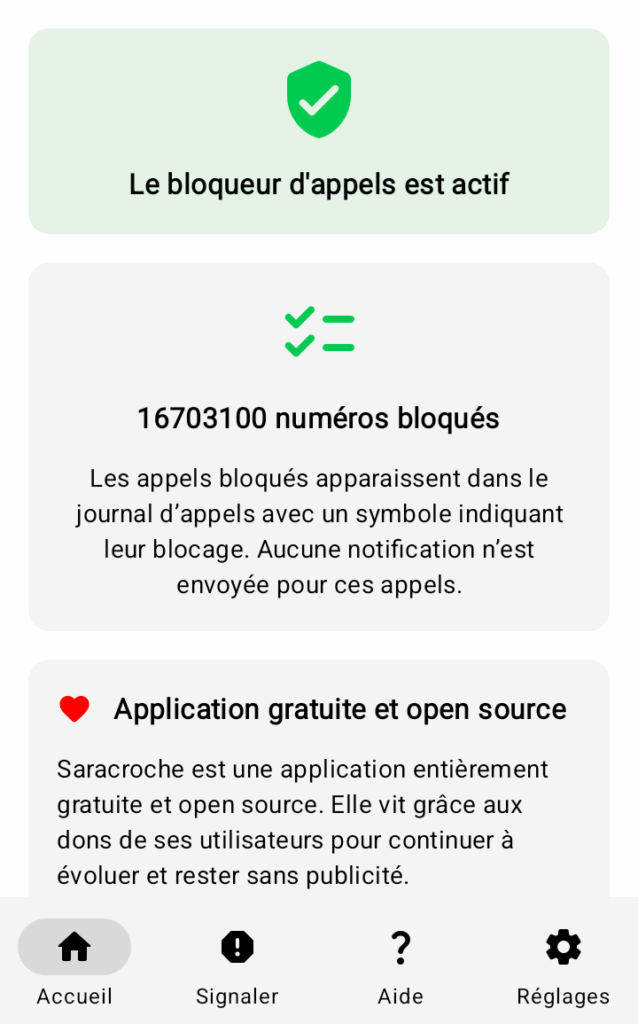

- Sarah qui ? Ça raccroche ! (framablog.org)

Marre des appels indésirables ? Un développeur français vous propose de bloquer plus de 16 millions de numéros sur iOS et Android.

- Manko, vulve et l’artiste Rokudenashiko (monvoisin.xyz)

- Anamorphic Masterpieces : 3D Street Art by WD (theinspirationgrid.com)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.

Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).

23.09.2025 à 09:00

Sarah qui ? Ça raccroche !

Texte intégral (1633 mots)

Marre des appels indésirables ? Un développeur français vous propose de bloquer plus de 16 millions de numéros sur iOS et Android.

Salut Camille !

Peux-tu nous dire qui tu es ?