26.02.2026 à 15:33

Les fausses publications scientifiques menacent de submerger la recherche contre le cancer

Texte intégral (2166 mots)

Une étude récente pointe un chiffre alarmant : plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été fabriqués de toutes pièces entre 1999 et 2024. Cette production s’accélère et menace la production scientifique honnête.

Produire de la connaissance par la recherche scientifique donne lieu à une forte compétition entre équipes et individus, dans laquelle une publication dans une revue prestigieuse peut changer la trajectoire d’une carrière. Même si beaucoup remettent en cause les règles actuelles de cette compétition, l’évaluation de la qualité d’un chercheur repose essentiellement sur le nombre de ses publications, sur leur impact – mesuré par le volume des citations qu’elles génèrent – et sur le prestige des revues dans lesquelles elles sont publiées. L’importance de ces indicateurs dans l’obtention de rares financements et la progression des carrières individuelles contribue à encourager des comportements contraires à l’intégrité scientifique, tels que le recours à des pratiques frauduleuses.

Ce contexte a notamment favorisé l’émergence et la forte croissance d’organisations spécialisées dans la vente de faux articles scientifiques, les « paper mills » ou « fabriques à articles ». Ces dernières sont suspectées d’avoir produit des milliers d’articles au cours des dix dernières années, compromettant des pans entiers de la littérature scientifique. Dans notre étude, publiée dans le British Medical Journal (BMJ) en janvier 2026, nous estimons que plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été fabriqués de toutes pièces entre 1999 et 2024.

Alors que ces articles représentaient moins de 1 % des publications scientifiques annuelles en 1999, leur taux s’élève désormais à 15 % du contenu produit chaque année. La recherche contre le cancer est en danger : les fausses publications se répandent, et une intensification de ce problème est à prévoir.

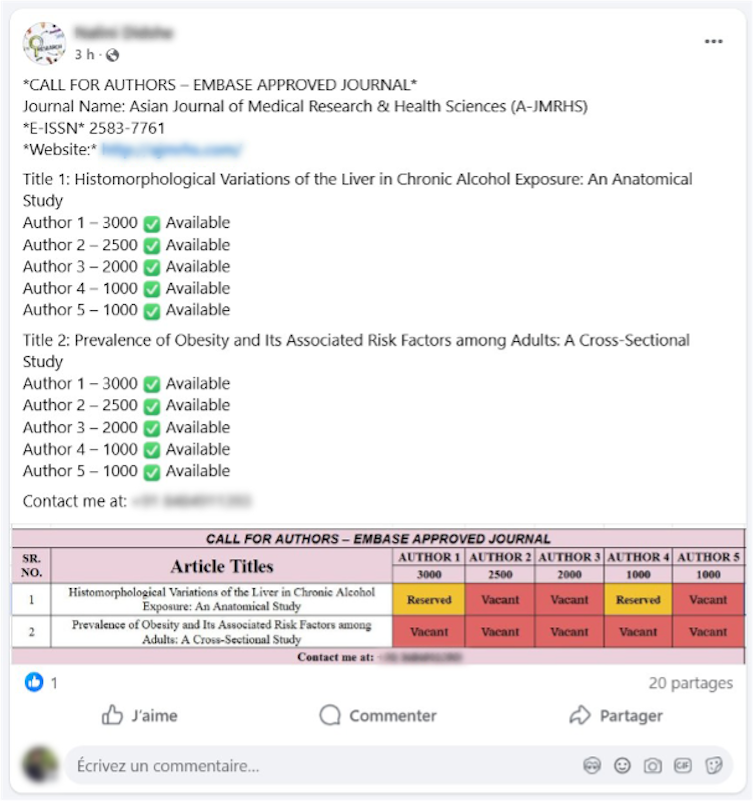

Une production à échelle industrielle

Les « fabriques à articles scientifiques » produisent et vendent en quantités quasi industrielles de faux articles scientifiques. Elles adoptent même des techniques de marketing classique, en faisant de la publicité en ligne et en proposant à leurs clients de sélectionner leur place dans la liste des auteurs d’un article préfabriqué (la première et la dernière position étant souvent perçues comme plus prestigieuses) ainsi que le niveau de réputation du journal dans lequel l’article sera publié. Des recherches ont montré que le coût de ce service pouvait varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros, et d’aucuns suspectent que certaines « fabriques à articles » pourraient même fournir un « service après-vente », par exemple apporter des corrections ou des réponses aux commentaires des lecteurs après publication, sur les sites des éditeurs ou sur les plateformes collaboratives, comme PubPeer.

Le nombre de publications attribuées aux « fabriques à articles » a explosé au début des années 2010, attestant l’existence d’un système frauduleux à grande échelle. L’essor de ces organisations est souvent présenté comme une conséquence de la culture dite du « Publish or Perish » (« Publier ou périr »), qui séduit une clientèle, composée de doctorants, de chercheurs et de cliniciens en difficulté, pour laquelle la publication est devenue une condition d’accès à un diplôme, un emploi ou une promotion.

Ce phénomène est d’ailleurs amplifié par l’existence d’agents intermédiaires et de réseaux organisés qui dépassent la simple production de manuscrits et interviennent en contournant et en accélérant les processus éditoriaux et de publication (les articles frauduleux peuvent être acceptés et publiés beaucoup plus rapidement que les articles authentiques). Cette collusion entre fabricants et éditeurs peu scrupuleux contribue à augmenter fortement la cadence de publication d’articles frauduleux, au point qu’elle peut largement dépasser celle des articles authentiques.

Les fabriques tirent leur productivité de modèles de rédaction prédéfinis, qui réutilisent souvent des fragments de texte et d’images issus de leurs productions précédentes. Cette méthode a favorisé la publication d’articles présentant des similarités de forme, comportant les mêmes tournures de phrases, les mêmes schémas expérimentaux ainsi que les mêmes erreurs méthodologiques ou stylistiques dans la littérature biomédicale, et notamment dans la recherche contre le cancer.

Ces indices permettent de suivre leur piste et d’identifier systématiquement leurs productions, comme dans le cas des images manipulées ou des « phrases torturées » (des reformulations hasardeuses de termes techniques, par exemple « péril de la poitrine » à la place de « cancer du sein »).

Une méthode de détection simple mais efficace

Notre combat contre la fraude scientifique débute en 2024 lorsque Baptiste Scancar, auteur de cet article, alors étudiant en master de science des données, part en Australie pour travailler sur la fraude scientifique avec Jennifer A Byrne (professeure de cancérologie à l’Université de Sydney) et Adrian Barnett (professeur de statistiques à la Queensland University of Technology). Jennifer avait constaté depuis des années le dévoiement de sa discipline, l’oncologie moléculaire, contaminée à grande échelle par les fausses publications, sans prise de conscience des communautés ni des institutions de recherche. L’objectif de cette collaboration était de créer une méthode généralisable à de grandes quantités d’articles pour détecter les productions des « fabriques à articles » dans le domaine du cancer, afin d’en mesurer l’ampleur et d’alerter sur le problème sous-jacent.

L’observation de fortes ressemblances stylistiques dans le titre et le résumé des articles frauduleux a conduit l’équipe à s’orienter vers des méthodes d’analyse centrées sur ces sections des articles, par ailleurs librement accessibles sur des plateformes de diffusion scientifique en ligne, comme PubMed. L’objectif est alors d’utiliser un algorithme d’intelligence artificielle pour différencier les articles authentiques des articles frauduleux, en identifiant des motifs communs à une liste d’articles identifiés comme frauduleux par l’observatoire Retraction Watch. Cette approche est finalement couronnée de succès, atteignant des performances d’identification très élevées (9 articles sur 10 sont bien classés par l’algorithme).

Après cette première étape, le projet se poursuit en France depuis 2025. L’équipe est complétée par David Causeur, également auteur de cet article. L’outil est amélioré par une analyse fine des erreurs d’identification et la méthodologie est affinée. Le modèle est alors utilisé pour analyser l’ensemble des publications liées au cancer depuis 1999, soit plus de 2,5 millions d’articles accessibles dans la base de données de PubMed, et les résultats sont alarmants. Environ 250 000 articles, quasiment 10 % des études, sont signalés comme textuellement similaires à des productions de fabriques à articles. Leur nombre est passé de 238 en 1999 à plus de 26 000 en 2020. Cette progression n’épargne pas les revues les plus prestigieuses (top 10 des journaux), où la proportion d’articles signalés dépasse également 10 % en 2022.

La répartition géographique des auteurs met en évidence une prédominance marquée de la Chine, avec près de 180 000 articles recensés, loin devant les États-Unis (10 500 articles) et le Japon (6 500 articles). Les publications suspectes sont retrouvées dans des revues de nombreux éditeurs, couvrant l’ensemble des types de cancer et la plupart des thématiques de recherche.

Un moment crucial pour la recherche scientifique

La présence massive d’articles frauduleux dans le domaine du cancer pose plusieurs problèmes majeurs.

Tout d’abord, le partage des connaissances scientifiques est aujourd’hui pollué massivement par les fausses informations, et les acteurs de la recherche peinent à mettre en place des actions correctives. L’ampleur de ces infractions majeures à l’intégrité scientifique doit aussi conduire à une réflexion sur le poids donné au volume des publications dans l’évaluation des projets de recherche et des équipes de chercheurs elles-mêmes. La validation implicite de connaissances scientifiques frauduleuses par leur publication, parfois dans des revues prestigieuses, compromet les processus d’attribution de financements et ouvre la voie à leur propagation en cascade par citation.

Par ailleurs, la recherche fondamentale sur le cancer, qui constitue la cible privilégiée des « fabriques à articles », précède le développement de traitements thérapeutiques, dont l’efficacité est menacée par la fraude à grande échelle, au détriment des patients.

Le développement récent des modèles de langage génératif, tels que ChatGPT, menace de rendre la détection des contenus frauduleux plus difficile et pourrait décupler la productivité de ces organisations. Par analogie avec le dopage dans le sport, il est à craindre que ce jeu du chat et de la souris entre détecteurs et fraudeurs ne débouche pas sur une éradication du problème, mais sur une escalade des stratégies de fraude.

En revanche, les politiques publiques d’évaluation de la recherche peuvent y remédier, en réduisant la pression à la publication que subissent les chercheurs. Il est urgent de redonner à la qualité intrinsèque des productions scientifiques plus de place dans leur évaluation, avant que la distinction entre contenu authentique et fabriqué devienne impossible.

Baptiste Scancar a reçu des financements du National Health and Medical Research Council (NHMRC), organisme Australien de financement de la recherche médicale.

David Causeur a reçu des financements de l'ANR.

26.02.2026 à 15:33

Municipales 2026 : l’extinction nocturne de l’éclairage augmente-t-elle vraiment la délinquance ?

Texte intégral (2155 mots)

À l’approche des élections municipales de mars prochain, l’extinction nocturne de l’éclairage public, qui s’est généralisée ces dernières années sur fond d’augmentation des coûts de l’énergie et de prise de conscience des dangers pour la biodiversité, cristallise les inquiétudes en matière de sécurité. Pourtant, la première étude nationale menée en France montre que cette politique n’entraîne pas d’augmentation générale des faits de délinquance. Elle n’a qu’un effet limité sur les cambriolages, qui reste très faible : un cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements.

De nombreuses communes françaises ont choisi, ces dernières années, d’éteindre partiellement ou totalement leur éclairage public la nuit. Cette tendance s’est fortement accélérée à l’automne 2022, dans un contexte de flambée des prix de l’électricité. Une cartographie des extinctions nocturnes, publiée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) à l’été 2025, montre ainsi que 62 % des communes (sur les 19 262 étudiées) ont mis en place une politique d’extinction nocturne de l’éclairage public.

Ces décisions permettent aux collectivités de réaliser des économies d’énergie et de réduire leurs dépenses, tout en limitant les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la santé humaine, en forte augmentation ces dernières années.

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, ces mesures sont toutefois de plus en plus contestées dans certaines villes en raison du sentiment d’insécurité qu’elles suscitent chez une partie de la population.

Jusqu’à présent, aucune étude scientifique en France n’avait analysé le lien entre l’extinction de l’éclairage public et la délinquance. À l’international, les travaux sur cette question sont rares et ont, jusqu’à présent, abouti à des résultats contrastés.

C’est pour combler ce manque que je me suis intéressée à cette problématique dans le cadre de ma thèse, soutenue en décembre 2025, en menant la première étude empirique évaluant l’impact de l’extinction de l’éclairage public sur la délinquance, à l’échelle nationale. Ses résultats montrent qu’éteindre l’éclairage la nuit n’a pas d’effet sur la plupart des faits de délinquance étudiés. Elle a toutefois un impact léger sur les cambriolages, qui reste très limité et s’applique surtout aux contextes urbains.

Pas d’effet sur la majorité des faits de délinquance

L’étude, qui a passé au crible les statistiques de délinquance entre 2017 et 2023 des communes de plus de 1 500 habitants, montre que l’extinction de l’éclairage public n’a aucun effet pour la grande majorité des faits de délinquance étudiés : dégradations et destructions volontaires, violences sexuelles, vols non violents, vols de véhicules et d’accessoires ainsi que trafic et usage de stupéfiants.

Un faible effet positif a toutefois été mis en évidence pour les cambriolages. Celui-ci est statistiquement significatif, mais reste limité : on parle ici d’une augmentation de 0,35 cambriolage pour 1 000 logements (soit environ 1 cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements). Autrement dit cet impact correspond à environ 3,4 % du nombre de cambriolages observés en moyenne par an dans les communes ayant recours à l’extinction nocturne.

Des analyses plus fines montrent que cet effet est concentré dans les communes à forte densité de population, que l’Insee considère comme « grands centres urbains » et « centres urbains intermédiaires ». Aucun impact n’est observé dans les communes à plus faible densité, telles que les ceintures urbaines et les petites villes.

Pour les faits de délinquance, tels que la violence physique, les vols violents avec ou sans arme et les vols dans les véhicules, le modèle utilisé dans l’étude n’était pas applicable. Il n’est donc pas possible de conclure, pour ces faits, à la présence ou à l’absence d’un effet de l’extinction de l’éclairage public.

À lire aussi : Éclairer la ville ou protéger la biodiversité : faux dilemme

Délinquance et éclairage nocturne, des données inédites

Pour parvenir à ces résultats, j’ai croisé deux sources de données.

La première est une base inédite qui identifie, pour chaque commune, si et depuis quand l’éclairage public est éteint. Elle s’appuie sur les travaux du Cerema, qui a eu recours à des images satellites nocturnes pour détecter des ruptures soudaines dans les séries temporelles de radiance – c’est-à-dire la lumière visible depuis l’espace – susceptibles de correspondre à des extinctions de l’éclairage public.

J’ai ainsi adapté cette méthodologie pour améliorer les performances de l’algorithme de détection et mieux distinguer les extinctions des autres changements de l’éclairage public, comme le passage à des lampes LED. La performance du modèle a ensuite été vérifiée à partir d’une base de données regroupant plusieurs centaines de communes dont les pratiques d’extinction étaient connues, notamment grâce à un partenariat avec le programme ACTEE, ce qui a permis de valider empiriquement la robustesse de l’algorithme.

Cette base de données a ensuite été croisée avec les données administratives du ministère de l’intérieur, qui recensent, pour chaque commune et chaque année, le nombre de faits de délinquance sur la période 2017-2023.

Une fois les données croisées, l’enjeu était d’identifier un lien de causalité – et non d’établir une simple corrélation – entre extinction de l’éclairage public et la délinquance. Pour cela, l’étude s’est appuyée sur la méthode des « doubles différences », couramment utilisée en économie.

Concrètement, cette approche consiste à comparer l’évolution de la délinquance dans les communes qui ont éteint leur éclairage public, avant et après la mise en place de la mesure, à celle observée dans des communes comparables n’ayant pas procédé à une extinction.

Le principe est d’isoler l’effet propre de l’extinction nocturne, en neutralisant les tendances temporelles et les différences structurelles entre les deux groupes. De plus, les autres facteurs susceptibles d’influencer la délinquance, (par exemple, la taille de l’unité urbaine, la couleur politique du maire, ou la distance de la ville au quartier prioritaire de la ville le plus proche), ont ainsi été pris en compte.

Les cambriolages ont-ils été déplacés vers les communes éclairées ?

Des analyses complémentaires suggèrent que, s’agissant des cambriolages, il n’y a pas, a priori, de phénomène de déplacement vers les communes voisines restées éclairées lorsque certaines communes pratiquent l’extinction nocturne. En revanche, il serait pertinent de mener des travaux supplémentaires pour déterminer si de tels effets de report existent à une échelle plus fine, au sein même des communes, entre des quartiers éteints et des quartiers adjacents restés éclairés.

Une étude menée en Angleterre et publiée en 2023 apporte à cet égard des éléments intéressants : elle met en évidence une baisse des vols dans les véhicules dans les rues éteintes, accompagnée d’une hausse de ces faits dans les rues voisines demeurées éclairées. En France, la granularité des données actuellement disponibles ne permet pas d’analyser ces phénomènes à une échelle infracommunale.

Plus largement, malgré l’absence d’effets ou les effets très limités observés, de futures recherches pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre derrière ces résultats pour l’ensemble des faits de délinquance étudiés. Il serait notamment utile d’examiner si les effets – lorsqu’ils existent – varient selon le moment de la journée ou de l’année, selon certaines caractéristiques du tissu urbain, ou encore si l’extinction de l’éclairage modifie les comportements, comme la vigilance des riverains ou la fréquentation de l’espace public. Ces approfondissements contribueraient à concevoir des politiques publiques adaptées.

Ce que les collectivités locales peuvent en retenir

Les résultats de cette étude ne permettent pas de conclure à une augmentation massive de la délinquance liée à l’extinction de l’éclairage public. Pour les communes qui souhaitent mettre en place ces politiques afin de réduire la pollution lumineuse ou maîtriser leurs dépenses énergétiques, ce constat est rassurant. Pour autant, ces mesures peuvent susciter un sentiment d’insécurité chez une partie de la population, qui ne doit pas être négligé.

Dans une autre étude, nous avons montré qu’il est possible de concevoir des politiques d’éclairage à la fois socialement acceptables et bénéfiques pour la biodiversité. Les résultats soulignent qu’une approche uniforme est peu efficace : les politiques d’éclairage nocturne doivent être pensées localement, à une échelle fine, au lampadaire près, afin d’être efficaces.

Enfin, il est important de rappeler que la lutte contre la pollution lumineuse ne se limite pas à l’extinction de l’éclairage public. De nombreuses mesures de réduction – comme l’adaptation de l’intensité ou de la température de couleur – sont largement mieux accueillies par la population, comme l’illustrent notamment les retours observés à Montpellier (Hérault).

À lire aussi : Éclairage public : les Français sont-ils prêts à éteindre la lumière ?

Chloé Beaudet est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l'Observatoire de l'Environnement Nocturne du CNRS. Elle a reçu des financements de l'INRAE et AgroParisTech en tant que chercheuse à l'UMR Paris-Saclay Applied Economics (PSAE).

26.02.2026 à 15:32

Sclérose en plaques : quand le cerveau est influencé par l’intestin

Texte intégral (2111 mots)

Mieux comprendre comment le microbiote de l’intestin agit sur le cerveau pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour ralentir la progression de la sclérose en plaques, favoriser la réparation des cellules nerveuses et améliorer la qualité de vie des patients.

Et si l’un des moyens de lutter contre la sclérose en plaques se trouvait du côté de l’intestin ? Depuis quelques années, les scientifiques qui travaillent à mieux comprendre cette maladie – qui se caractérise par la destruction de la myéline, la gaine protectrice des neurones – manifestent un grand intérêt pour cet organe, généralement plus connu pour son rôle dans la digestion.

Il a en effet été découvert que le microbiote intestinal – l’ensemble des milliards de bactéries qui colonisent notre intestin – joue un rôle clé dans l’inflammation et la réparation neuronale. Ces microbes produisent des molécules qui interviennent à différents niveaux dans l’organisme : elles régulent les cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T, soutiennent les cellules responsables de la formation de la gaine de myéline ou encore influencent le rythme circadien (cycle veille-sommeil) et le drainage des déchets cérébraux, lesquels doivent être éliminés pour maintenir un environnement sain dans le cerveau.

Ces diverses interactions permettent notamment de limiter les réactions auto-immunes, qui sont à la racine de la sclérose en plaques.

Les causes de la sclérose en plaques toujours en cours d’investigation

La sclérose en plaques est une maladie chronique du système nerveux central (cerveau et moelle épinière) au cours de laquelle le système immunitaire attaque la myéline, la gaine protectrice des neurones, ce qui génère des lésions en forme de plaques, d’où le nom de la maladie. Cette destruction entraîne des symptômes variés : fatigue, troubles moteurs, sensoriels, cognitifs, sphinctériens ou visuels.

La maladie peut évoluer par poussées (on parle alors de forme rémittente récurrente, qui représente 85 % des cas au début de la maladie) ou de manière progressive.

Historiquement, la sclérose en plaques est considérée comme résultant d’interactions complexes entre le système immunitaire et le système nerveux. Étant une maladie multifactorielle, elle est le résultat de la conjonction entre une prédisposition génétique individuelle et des facteurs environnementaux, comme le virus d’Epstein-Barr (responsable de la mononucléose), une carence de vitamine D, l’obésité, la consommation de tabac ainsi que l’inflammation intestinale. Ces dernières années, un intérêt majeur a été porté sur la contribution de l’intestin au développement de cette maladie.

Le microbiote, régulateur de l’immunité

L’intestin humain abrite plus de 100 000 milliards de bactéries réparties sur une surface de 250 à 400 mètres carrés, soit jusqu’à 10 fois plus que toutes les cellules qui constituent notre corps. Ces microbes assument plusieurs fonctions. Entre autres, ils :

protègent l’intestin contre les infections ;

aident à digérer certains aliments ;

produisent vitamines et molécules utiles (vitamine K, vitamines du groupe B, acides gras à chaîne courte…) ;

régulent le système immunitaire.

Le microbiote intestinal interagit par exemple avec les lymphocytes, des cellules qui jouent un rôle central dans l’immunité. Certains profils de bactéries promeuvent la maturation de lymphocytes favorisant l’inflammation (tels que les lymphocytes T helper 17), tandis que d’autres induisent une tolérance immunologique (en promouvant l’expansion de lymphocytes T régulateurs).

Ces interactions permettent de limiter les réactions auto-immunes (des réactions au cours desquelles le système immunitaire s’attaque au corps qu’il est censé défendre) et de protéger le cerveau.

Le microbiote intestinal module aussi l’activité de la microglie, des astrocytes et des oligodendrocytes, des familles de cellules qui jouent un rôle clé dans la défense et la réparation du cerveau.

Déséquilibre du microbiote et sclérose en plaques

Chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP), dans sa forme rémittente ou progressive, le microbiote est déséquilibré. On parle de « dysbiose ». On constate en particulier une diminution des populations de bactéries bénéfiques (Firmicutes, Bifidobacterium, Coprococcus, Roseburia…) et une augmentation des bactéries pro-inflammatoires (Bacteroidetes, Akkermansia, Ruminococcus…).

Cette dysbiose entraîne une baisse de la production d’acides gras à chaîne courte. Or, ces molécules sont essentielles pour équilibrer les divers sous-types de lymphocytes du système immunitaire. En effet, certains acides gras à chaîne courte produits par le microbiote traversent la barrière sanguine et atteignent le système nerveux central. Là, ils limitent l’inflammation en favorisant les lymphocytes T régulateurs et en freinant les lymphocytes T helper 17, responsables de la production de cytokines pro-inflammatoires. Ils contribuent ainsi à l’intégrité de la barrière de protection du cerveau.

Ces métabolites sont également importants pour le bon développement et le bon fonctionnement des cellules qui fabriquent la myéline (les oligodendrocytes nécessaires à la réparation de la gaine qui entoure les neurones). Une étude récente a montré qu’en cas de déséquilibre dans ces molécules, la différentiation et la maturation des cellules productrices de myéline sont bloquées, ce qui empêche donc la remyélinisation.

Certains métabolites régulent aussi l’activité de cellules « support » du cerveau essentielles à son bon fonctionnement (les astrocytes et la microglie). Ce faisant, ils réduisent la production de molécules inflammatoires et limitent les dégâts neuronaux.

À l’inverse, certaines molécules produites par des bactéries pro-inflammatoires accélèrent la destruction de la myéline et perpétuent l’inflammation chronique.

Des recherches ont aussi montré que la composition du microbiote a un impact sur la régulation du rythme circadien, l’horloge interne du corps. Les patients possédant un microbiote plus diversifié ont souvent un meilleur sommeil. Par ailleurs, la bonne régulation de cette horloge interne et la restructuration des rythmes immunologiques et métaboliques pourraient contribuer à contrecarrer la progression de la maladie.

En définitive, l’intestin agit donc comme un véritable chef d’orchestre, modulant immunité, inflammation et réparation nerveuse, et influençant la sévérité et l’évolution de la sclérose en plaques.

Alimentation : régime méditerranéen et vitamine D

L’alimentation façonne le microbiote et l’état inflammatoire de l’organisme. Adopter un régime méditerranéen – riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, poissons, huiles végétales et pauvre en graisses saturées –, anti-inflammatoire, est bénéfique pour les personnes souffrant de sclérose en plaques.

Cette alimentation apporte en effet des fibres et des antioxydants qui nourrissent les « bonnes » bactéries et favorisent la production d’acides gras à courte chaîne, limitant l’inflammation et apportant un soutien aux cellules remyélinisantes. Ce type de régime est associé à moins de fatigue, une meilleure qualité de vie et une possible réduction des poussées.

La vitamine D complète ces effets : elle régule les lymphocytes T, limite l’inflammation et ralentit l’activité de la maladie. À ce sujet, l’étude française « D Lay MS » a montré qu’une supplémentation à haute dose de vitamine D diminue l’apparition de nouvelles lésions et prolonge le temps avant réapparition des symptômes de la sclérose en plaques, tout en restant bien tolérée.

Alimentation et vitamine D constituent donc des leviers concrets pour agir sur le microbiote, l’équilibre immunitaire et la réparation du système nerveux central dans le contexte de la sclérose en plaques. À ces interventions s’ajoutent en outre diverses pistes thérapeutiques basées sur la modulation du microbiote.

L’évaluation des bénéfices potentiels de la modulation du microbiote en complément aux traitements classiques de la sclérose en plaques font notamment l’objet de divers travaux. À titre d’exemple, la supplémentation en propionate (500 mg deux fois par jour) a été associée à moins de poussées et à une stabilisation du handicap.

Au-delà de la restauration du microbiote via l’alimentation, des approches comme l’emploi de prébiotiques, de probiotiques ou la restauration du microbiote sont aussi étudiées. Son impact direct sur la stimulation de la remyélinisation est actuellement étudié.

Des effets qui jouent aussi sur la qualité de vie

Le microbiote influence le quotidien des patients, en jouant sur leur niveau de fatigue, sur leur sommeil, sur leur digestion et sur leur récupération après les poussées. En consultation, nous discutons systématiquement de ce sujet dès le diagnostic de la maladie afin de fournir une prise en charge globale aux patients. Parmi les conseils pratiques à retenir :

adopter une alimentation riche en fibres et proche du modèle méditerranéen ;

baisser la consommation des aliments pro-inflammatoires, autrement dit les aliments riches en graisses saturées d’origine animale, très transformés, très sucrés ou très pimentés : charcuterie, fromages, crèmes… ;

maintenir un sommeil régulier et pratiquer une activité physique adaptée ;

limiter le stress et éviter le tabac ou l’excès d’alcool.

Certes, ces mesures ne remplacent pas les traitements médicaux, mais elles améliorent le bien-être, rééquilibrent l’immunité et peuvent contribuer à ralentir la progression de la maladie.

En définitive, un faisceau croissant d’indices montre qu’en matière de sclérose en plaques, intestin et cerveau sont étroitement liés. Favoriser l’installation et le maintien d’un microbiote diversifié permet de moduler l’inflammation, la survie des cellules productrices de myéline et le bon équilibre du système immunitaire, tout en ayant une influence positive sur le sommeil, la récupération et l’énergie quotidienne disponible.

Cette approche, intégrée aux traitements classiques, constitue pour les cliniciens un moyen de ralentir la progression de la maladie, de diminuer les handicaps qui en résultent, et d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques.

Cet article est publié dans le cadre de la Semaine du cerveau, qui se tiendra du 16 au 22 mars 2026.

Vito Ricigliano ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.