12.02.2026 à 09:13

Violences dans le secteur culturel : un milieu plus exposé ?

La commission d’enquête parlementaire relative aux « violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité », a rendu ses conclusions en avril 2025. Elle alerte sur l’ampleur des violences « systémiques et endémiques » commises dans le secteur culturel et liste 86 propositions pour y remédier. L’Observatoire a […]

L’article Violences dans le secteur culturel : un milieu plus exposé ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (189 mots)

La commission d’enquête parlementaire relative aux « violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité », a rendu ses conclusions en avril 2025. Elle alerte sur l’ampleur des violences « systémiques et endémiques » commises dans le secteur culturel et liste 86 propositions pour y remédier.

L’Observatoire a sollicité Reine Prat, autrice de deux rapports ministériels « pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle », publiés en 2006 et 2009 pour analyser le contexte et les conclusions de cette publication. Pourquoi le milieu de la culture est-il plus particulièrement exposé à des violences ? Comment les institutions culturelles s’emparent-elles de ces questions ? Un rapport permet-il de faire bouger les lignes ?

L’article Violences dans le secteur culturel : un milieu plus exposé ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

05.02.2026 à 11:48

Enseigner et apprendre aujourd’hui en école de musique : un modèle en transition

Façonné par le modèle du Conservatoire de Paris tel qu’il existait au XVIIIe siècle, l’apprentissage de la musique est empreint du référentiel de l’excellence. Mais à l’heure où seuls 2 à 3 % des élèves qui fréquentent une école de musique deviennent des professionnels, comment aller plus loin pour faire évoluer les formats pédagogiques au plus près du projet de l’élève et d’une diversité de pratiques artistiques ? Philippe Genet revient sur les changements déjà à l’œuvre et ceux à déployer.

L’article Enseigner et apprendre aujourd’hui en école de musique : un modèle en transition est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3664 mots)

L’Observatoire : Sur quel modèle se sont construits les conservatoires et quels en sont les héritages dans la façon dont les enseignements sont conçus ?

Philippe Genet : Jusqu’à la Révolution française, la pratique de la musique a lieu principalement au sein d’un enseignement religieux structuré, limité aux garçons et à la musique sacrée En 1760, ce sont près de 5 000 maîtrisiens formés au sein de 360 chapitres collégiaux et cathédraux.. Parallèlement, et avant la création des premières académies de musique Institutions semi-privées et semi-publiques financées principalement par l’aristocratie et la bourgeoisie. sous Louis XIV, sa transmission était assurée par des musiciens itinérants, appelés ménestrels. Dans les familles les plus riches, les enfants avaient leur propre maître de musique. À la Révolution, en particulier avec la suppression du rôle des églises, se pose la question de l’enseignement de la musique et, plus largement, des arts : doivent-ils être intégrés à l’instruction publique ou demeurés dans la sphère privée ? À l’époque, les députés sont quasiment unanimes pour dire que les arts sont une activité futile à côté du français ou des mathématiques, et il est alors décidé que la pratique musicale resterait le choix des familles. Aussi, quand le Conservatoire de Paris est créé en 1795, il a pour objectif de former des musiciens professionnels. Il doit fournir à l’État des musiciens à même de propager les œuvres des idéologues révolutionnaires, et aux théâtres lyriques – alors en plein développement – des musiciens d’orchestre de qualité. Par ailleurs, pour faire face à la concurrence de l’Italie ou de l’Allemagne, on se met en quête des meilleurs talents sur tout le territoire français, et le Conservatoire devient à la fois un symbole national et de rayonnement international.

Dans la foulée, pour assurer une unification de l’enseignement de la musique, plusieurs plans proposent une structuration d’écoles en province, mais ils seront abandonnés, faute de financement. Au début du XIXe siècle, le paysage se limite donc au seul Conservatoire de Paris et à la formation d’une élite autour des valeurs d’excellence, de rigueur et d’exigence. L’hypothèse d’un enseignement populaire de la musique voit alors le jour. À la fin d’une très longue période de guerres que connaît la France, le chant choral commence à être enseigné dans les écoles populaires de Paris, notamment grâce à l’un de ses premiers promoteurs, Guillaume-Louis Bocquillon Plus connu sous le nom de Wilhem (1781-1842) et pour sa méthode d’enseignement mutuel., qui va créer des chorales scolaires appelées « Orphéons ». Elles prennent rapidement de l’ampleur, touchant des milliers de participants. Ce mouvement, qui est l’ancêtre des fanfares et harmonies municipales, marque une rupture avec un enseignement exclusivement réservé aux élites et au Conservatoire, et introduit une approche musicale collective accessible à un large public. Parallèlement, un réseau d’écoles de musique Terme qui sera utilisé tout au long de l’article pour désigner l’ensemble des lieux institutionnels de l’enseignement de la musique. prend place à l’initiative des communes. Trop peu de musiciens sont formés en province et il devient nécessaire d’offrir cette pratique aux citoyens. En 1826, le Conservatoire de Paris va s’appuyer sur certaines de ces écoles et en faire ses succursales, reprenant ainsi l’idée imaginée à la fin du XVIIIe siècle. Un corps d’inspecteurs vient vérifier la qualité de l’enseignement qui y est dispensé et repérer les meilleurs musiciens qui pourraient entrer au Conservatoire et, par anticipation, nourrir les bancs des orchestres parisiens. Le profil type du musicien attendu au Conservatoire est donc un musicien d’orchestre, avec une technique de jeu pointue, capable d’interpréter de nouvelles œuvres du répertoire chaque semaine. On voit alors se dessiner un modèle pédagogique très exigeant dans lequel la lecture de la partition prend une place importante : il faut savoir lire vite, être précis dans son jeu et répondre aux attentes de la forme orchestrale. Cette technicité va structurer la façon de penser l’apprentissage de la musique même si un grand nombre d’élèves ne suivra pas une voie professionnelle.

Petit à petit, les écoles de musique vont, elles aussi, s’aligner sur cet enseignement, en prenant pour référence l’orchestre symphonique en plein essor à cette époque. La qualité de facture des instruments et les œuvres de la période romantique poussent à former des virtuoses. La figure du compositeur est prédominante et s’impose même comme l’ultime finalité de cette formation. De plus, enseigner la musique devient rapidement une profession qui offre une certaine stabilité aux musiciens. Ils mènent cette activité tout en continuant à donner des concerts ou à diriger des orchestres – ce que l’on retrouve encore aujourd’hui. L’enseignement se fonde sur les valeurs du Conservatoire de Paris et se veut très sélectif. On porte une attention aux jeunes talents, au musicien prodige. La relation de maître à disciple y est très forte et, là aussi, cette dimension perdure à travers le cours individuel. Et, enfin, la transmission des œuvres du patrimoine occupe une place centrale – ce qui est toujours le cas –, y compris au sein du tissu associatif, attaché également à une référence orchestrale, l’harmonie.

Tout au long du XIXe et du XXe siècle, des écoles de musique se développeront un peu partout en France jusqu’au Plan Landowski, à la fin des années 1960, qui permettra d’asseoir une structuration territoriale des enseignements artistiques. Les succursales deviendront les conservatoires nationaux de région Conservatoire à rayonnement régional (CRR) depuis l’arrêté de 2006 fixant les critères du classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique., et de nombreuses écoles de musique seront alors classées. Elles composent en grande partie le paysage que nous connaissons aujourd’hui, où cohabitent, non sans tension, objectif de professionnalisation et formation de musiciens en amateur. L’imaginaire de l’excellence qu’incarne le Conservatoire de Paris reste donc très prégnant.

Le modèle scolaire sur lequel s’est construit le Conservatoire peut décourager certaines familles.

À quels nouveaux enjeux doivent répondre aujourd’hui les lieux de l’enseignement musical spécialisé ?

P. G. Selon moi, le premier enjeu est de permettre à davantage de personnes de faire de la musique, dans une pluralité de pratiques musicales. Malheureusement, il peine à se concrétiser. On n’a jamais vraiment déconstruit le modèle professionnalisant et structurant que les écoles de musique ont hérité du Conservatoire de Paris. Si l’on souhaite requestionner la professionnalisation comme colonne vertébrale, il est nécessaire de sortir du modèle de référence qu’est l’orchestre. Il s’agit plutôt d’offrir à l’élève différentes formes de pratiques musicales dans lesquelles il peut élargir son champ des possibles, et ainsi développer un projet plus personnel.

On peut associer cet enjeu à celui de la diversification des esthétiques. Depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 et les « années Lang » qui ont suivi, on a assisté à l’entrée et à la reconnaissance institutionnelle d’autres esthétiques dans les écoles de musique (le jazz, les musiques actuelles amplifiées, les musiques traditionnelles, etc.) pour lesquelles on délivre aujourd’hui des diplômes Diplôme d’études musicales (DEM), diplôme d’État de professeur de musique (DE), certificat d’aptitude (CA), diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM)…. Malgré tout, elles restent minoritaires. Dans les écoles subventionnées par la métropole de Lyon Enquête portant sur les établissements d’enseignement artistique soutenus par la Métropole de Lyon, 2016., par exemple, la musique classique représente 87 % des heures dispensées, contre 12 % pour les musiques actuelles et le jazz, et 1 % pour les musiques traditionnelles. Par ailleurs, la danse et le théâtre sont très peu représentés par rapport à la musique. Il faudrait donc davantage hybrider les répertoires, à l’image des créations du spectacle vivant qui mêlent cirque, danse, musique improvisée, arts visuels, etc. Cela implique nécessairement de faire évoluer les méthodes pédagogiques, de sortir des logiques scolaires, pour un enseignement plus ouvert et transversal partagé collectivement par les équipes.

Accueillir une diversité de profils socio-ethniques et sociologiques fait aussi encore défaut. Quasiment un élève sur deux est issu des classes sociales supérieures et, malgré la tarification sociale mise en place, on observe toujours une forte reproduction sociale : pratiquer la musique reste très lié à un habitus de classe. On constate également que le modèle scolaire sur lequel s’est construit le Conservatoire peut décourager certaines familles. Quand leur enfant est déjà en difficulté à l’école, elles craignent qu’il ne se retrouve de nouveau en échec.

Enfin, un dernier enjeu me semble être la relation au territoire. Les communes consacrent une part importante de leur budget au financement d’une école de musique et il n’est plus entendable aujourd’hui que seule une fraction de la population soit concernée par son activité. On mesure aussi combien les pratiques artistiques et culturelles peuvent être des endroits de rencontre et de reconnaissance pour une jeunesse qui se sent exclue ou stigmatisée. Tous ces éléments, et ceux portés par les droits culturels qui viennent rompre avec une logique descendante pour repartir des personnes, incitent les écoles de musique à changer. Et c’est ce qu’elles font à différents niveaux. Des initiatives sont prises concernant l’entrée en pratique, des formats pédagogiques plus collectifs et transversaux ou en co-enseignement, l’attention portée au territoire, les actions hors les murs, etc. Même si ce n’est pas encore un changement systémique global, ces établissements sont en mouvement. Des enseignants, toutes générations confondues, s’essayent, expérimentent, osent s’affranchir d’un modèle historique pour inscrire leur pratique professionnelle dans une nouvelle ambition en phase avec une société et des politiques publiques qui se transforment.

Face à ces évolutions, diriez-vous qu’il existe des postures professionnelles difficiles à transformer ? Quelles sont les craintes ou les réticences ?

P. G. Selon les parcours, certaines pratiques professionnelles sont plus ou moins faciles à faire évoluer. Globalement, les musiciens venus du classique ont plus de mal à déconstruire le principe du cours individuel ou la place de la partition, par exemple, qui restent encore très importants pour eux parce qu’ils se sont formés selon ce modèle – et ce fut mon cas aussi. La maîtrise de l’instrument, la lecture, le travail à la maison, l’exigence, les concours… nous ont structurés et demandé de nombreux sacrifices, même si nous n’avions pas forcément imaginé en faire notre profession au départ. On a donc tendance à le reproduire : si nous avons réussi, pourquoi les autres n’y arriveraient pas ? Changer de modèle peut être vécu comme une remise en question personnelle profonde. Il est donc normal que des formes de résistance existent, c’est très déstabilisant. Cependant, avec l’entrée du jazz, des musiques actuelles et des musiques traditionnelles dans les écoles de musique, des enseignants qui n’ont pas eu ce parcours ont apporté d’autres formes de pratiques pédagogiques et artistiques. Tout comme les textes réglementaires, les projets menés hors les murs, la formation initiale ou continue font évoluer les pratiques. La création des Cefedem dans les années 1990 a joué un rôle important en ce sens.

L’école de musique doit créer les conditions de réussite de l’élève, qu’il souhaite ou non devenir professionnel.

Sur quels aspects faut-il plus particulièrement accompagner les enseignants musiciens ?

P. G. Au Cefedem, nous organisons nos deux programmes de formation diplômante autour de trois axes que sont la pédagogie, l’artistique et la médiation. Celles et ceux qui viennent en formation sont avant tout des artistes musiciens qui pratiquent un instrument dans des domaines esthétiques différents et le parcours de formation s’appuie beaucoup sur cette diversité. Ils apprennent au contact des autres, se décalent dans leur jeu, montent des projets artistiques. L’axe pédagogique s’appuie sur les sciences de l’éducation et une connaissance des différentes pédagogies (institutionnelle, de projet, etc.). Enfin, le pilier de la médiation me paraît être aujourd’hui une problématique majeure pour les écoles de musique : il s’agit de donner aux enseignants musiciens les outils leur permettant de travailler sur un territoire avec différents acteurs (notamment du milieu social, médico-social, carcéral, etc.) et de coconstruire des projets avec plusieurs partenaires. Aller vers les personnes qui ne fréquentent pas nos institutions et faire avec elles n’a rien d’évident. Cela nécessite de quitter une posture descendante qui s’appuie sur une culture « référencée » ou dominante. Opérer cette déconstruction est essentiel lorsque l’on monte un projet, au sens où elle modifie complètement la relation à l’autre : on essaie de tenir compte des personnes, de leurs envies, de ce qu’elles souhaitent faire ou pas – sans penser à leur place. Et là, il y a un véritable travail tout aussi exigeant. Développer un projet avec des mineurs isolés, par exemple, invite à une autre relation que celle que nous connaissons avec un public captif. Ces jeunes peuvent ne pas être à l’heure au rendez-vous, ou bien partir en plein milieu du cours, aussi faut-il accepter de travailler sans préalables. Le sentiment de ne pas savoir faire ou de déclassement peut être fort. L’objectif est bien de rester des artistes enseignants, en accompagnant des personnes dans l’apprentissage d’une pratique musicale. On ne devient pas éducateur spécialisé ou animateur – même s’il n’y a rien de péjoratif dans ces fonctions –, mais on développe de nouvelles compétences qui viennent compléter et enrichir celles déjà maîtrisées : apprendre à coconstruire un projet avec une structure, partir de là où sont les personnes, adapter sa pratique artistique…

Je crois profondément que cette posture est incontournable aujourd’hui. Cela demande du temps, du lâcher-prise, beaucoup d’humilité et reconnaître que ce n’est pas facile. À la suite de leur projet d’action culturelle, les étudiants du Cefedem nous disent que ce « pas de côté », en travaillant avec d’autres personnes, les a aidés à requestionner leur pratique artistique et pédagogique. Ils sont plus attentifs à leurs élèves et changent le regard qu’ils portent sur eux. C’est donc essentiel. Une nouvelle génération de jeunes musiciens arrive avec le désir d’ancrer davantage leur pratique professionnelle dans les dimensions sociales du métier d’artiste. Ils sont très sensibles aux enjeux contemporains et l’assument. Pour autant, s’engager dans une carrière d’artiste enseignant demeure un défi réel. Le secteur reste très hétérogène et la précarité persiste, malgré un taux d’insertion professionnelle élevé. Le rythme des concours de la fonction publique territoriale tous les quatre ans, le recours accru aux contrats à durée déterminée, très souvent à temps partiel, et la montée de l’entrepreneuriat contribuent à fragiliser les conditions d’exercice de ces professions.

Les élèves qui fréquentent un conservatoire n’aspirent pas forcément à devenir des professionnels. Selon vous, comment mieux prendre en compte l’élève ? Des parcours différenciés sont-ils possibles ? Que faudrait-il changer ?

P. G. Aujourd’hui, il est important d’avoir à l’esprit que seulement 2 à 3 % des élèves qui fréquentent une école de musique deviennent des professionnels. Ce sont donc principalement des jeunes qui ont une pratique en amateur et qui restent en moyenne entre trois à quatre ans dans une école. Ils peuvent prendre du plaisir à suivre un parcours pendant quelques années, puis vouloir changer – et cela se comprend –, mais l’un des plus grands freins est qu’à un moment donné, l’exigence et le travail à la maison deviennent souvent trop lourds pour eux, notamment à l’entrée au collège. C’est généralement là qu’ils arrêtent, parce qu’ils ne peuvent pas tout faire. Depuis les années 2000, des parcours personnalisés existent avec des aménagements contractualisés avec l’élève en fonction de son projet (cours mensuel, pratique collective, absence d’examen, etc.) et rencontrent un vif succès.

L’entrée en musique des jeunes a également beaucoup évolué grâce à de nouveaux dispositifs mis en place par les établissements. Par exemple, avec « L’école par l’orchestre » Parcours mis en place au sein de l’ENMDAD de Villeurbanne en 2010.., on peut commencer par une pratique collective durant les trois ou quatre premières années. On ne se dit plus qu’il faut d’abord bien maîtriser son instrument avant de pouvoir intégrer un ensemble. On joue en collectif sous différents formats et on développe des compétences à partir d’une diversité d’expériences musicales. C’est un vrai changement de paradigme. Pour les deuxième et troisième cycles, tout dépend des écoles, mais là aussi des parcours plus souples et personnalisés sont possibles. En tout cas, l’école de musique doit créer les conditions de réussite de l’élève, qu’il souhaite ou non devenir professionnel.

Je pense important de donner aux jeunes les moyens de développer leurs propres projets à l’issue de leur formation. On voit encore trop souvent, dans le classique, des élèves qui ne trouvent pas de groupes. De plus, rares sont ceux qui montent un projet musical en sortant de l’école. Ça n’est pas une priorité dans cet enseignement, alors que ça devrait l’être.

Pour cela, l’école doit donner plus de place à l’autonomie des élèves en leur confiant des espaces où ils peuvent s’entraîner avec leurs camarades, en les laissant organiser leurs répétitions, leurs concerts… Les accompagner dans le pilotage de leur projet serait un axe important à développer dans les établissements. J’ai moi-même mené l’expérience à l’ENM de Villeurbanne avec le Beatume Orchestra, une fanfare de rue que nous avions créée pour les trente ans de l’école. Au bout de quelques années, j’ai invité les plus grands à prendre le lead de l’ensemble. Très motivés, ils ont monté une association, même un nouveau groupe, et ont été à l’initiative du festival de fanfares « Le FeFan » durant l’année Capitale française de la culture Le festival existe toujours et en est à sa quatrième édition.. C’est la preuve que, lorsqu’on leur laisse une vraie place, les élèves deviennent force de proposition. Il s’agit d’instaurer un véritable lien de confiance et de leur accorder un rôle plein et entier dans la gouvernance des écoles de musique.

L’article Enseigner et apprendre aujourd’hui en école de musique : un modèle en transition est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

26.01.2026 à 17:07

Les pôles régionaux, une étape majeure dans la structuration des écosystèmes de la création numérique

Initié il y a un peu plus d’un an par la DGCA (Direction Générale de la Création Artistique), le programme « pôles régionaux de création artistique en environnement numérique » marque une nouvelle étape dans la stratégie du ministère de la Culture dans son soutien aux artistes et aux professionnel·les du numérique. Les premières rencontres nationales des pôles ont offert un premier bilan de cette politique en construction. L’occasion de mesurer son impact, d’identifier ses enjeux et de dresser les contours d’un dispositif appelé à jouer un rôle croissant dans l’écosystème des cultures numériques.

L’article Les pôles régionaux, une étape majeure dans la structuration des écosystèmes de la création numérique est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (2348 mots)

Cet article est une republication. Celui d’origine est publié sur HACNUMedia (le média qui explore les liens entre technologies et création), partenaire de l’Observatoire des politiques culturelles.

Le théâtre a ses CDN, la musique ses SMAC. Quid, alors, des cultures numériques et des arts hybrides ? Et bien justement, en 2024, cinq DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) pilotes ont bénéficié d’un soutien pour structurer des pôles régionaux de création artistique en environnement numérique, en appui sur des structures cheffes de file : Stereolux (Pays de la Loire), Electroni[k] (Bretagne), Oblique/s et Station Mir (Normandie), le Pôle Pixel (Auvergne–Rhône-Alpes) et Chroniques (PACA). Pensés comme un maillon essentiel dans la structuration des écosystèmes, ces pôles visent à accompagner la transformation des pratiques artistiques à l’ère numérique. Car désormais, la création numérique est considérée comme « l’un des champs les plus effervescents de la création contemporaine », pour citer Christopher Miles, directeur général de la DGCA, lors des premières rencontres nationales des pôles régionaux, organisées le 3 décembre 2025 à l’occasion de l’ouverture du festival ]interstice[ à Caen.

Aux origines des pôles régionaux…

Pour bien comprendre les enjeux, revenons aux origines. Dès 2022, le ministère de la Culture a mis en œuvre une démarche prospective et participative en s’appuyant sur des groupes de travail thématiques et une consultation publique en ligne. HACNUM a été sollicité pour participer aux groupes de travail et s’est mobilisé autour de la consultation en ligne. C’est à partir de cette analyse que les feuilles de route régionales entre les DRAC pilotes et les structures cheffes de file faisant référence en matière de création en environnement numérique ont été dessinées. Le 3 décembre dernier, les DRAC, accompagnées des pôles, ont ainsi rappelé ce travail de fond. En Bretagne, la réflexion s’est appuyée sur une étude sur la création en environnement numérique, menée en 2024. « Dans cette analyse, la DRAC Bretagne voulait comprendre les particularités de la création numérique, identifier les acteurs présents sur le territoire et disposer d’un état des lieux solide pour piloter sa politique », rappelle Violaine Dano, chargée de mission Transitions écologique, numérique et sociétale à la DRAC Bretagne. Cette étude rappelait, parallèlement au dynamisme d’acteurs territoriaux, à un manque de moyens structurants. Elle préconisait dans ses recommandations un renforcement en région « à la manière de hub visant à déployer des actions à l’échelle régionale et nationale » (source). Les conclusions de cette étude bretonne sont confirmées par une étude lancée dans les Pays de la Loire. Christophe Fenneteau, chef du service de la création artistique pour la DRAC Pays de la Loire, confirme la nécessité d’un outil national capable de faire émerger une vision commune.

Moyens et prérogatives

Concrètement, le programme « pôle régional de création artistique en environnement numérique » permet aux structures de fédérer autour d’elles des acteurs professionnels allant de la recherche à la diffusion, en passant par la production. In fine, le but est d’accompagner les artistes, d’accroître la visibilité de leurs actions et d’être clairement identifiés auprès des collectivités. « Avant, on ne savait pas trop à qui s’adresser quand on avait des demandes de projets hybrides. Maintenant, les pôles sont nos interlocuteurs et nous pouvons mieux rediriger les demandes », témoigne ainsi Jérémie Choukroun, coordinateur des stratégies Industries culturelles et créatives à la DRAC PACA. Au-delà de leurs missions d’accompagnement des artistes, chacun de ces pôles a pour ambition de développer une ressource sur le plan national, à l’instar d’Electroni[k] référence en matière de formation professionnelle sur les enjeux de transition numérique (médiation numérique, action culturelle ou encore techniques de création).

Cette reconnaissance s’accompagne naturellement de moyens financiers. De combien parle-t-on ? « Environ 400 000 € pour l’ensemble des cinq pôles. Ce sont des montants modestes, mais qui posent une première brique », rappelle Géraldine Farage, directrice du Pôle Pixel. L’un des enjeux majeurs de ce réseau naissant sera de produire des cartographies plus fines et plus complètes des acteur·rices du territoire, à l’image de l’enquête actuellement menée par le Pôle Pixel. Ce travail de repérage pourra dialoguer avec d’autres initiatives, notamment à l’échelle nationale. Hannah Loué, cheffe de projet création numérique et audiovisuelle à l’Institut français, souligne ainsi qu’une cartographie existe à travers le programme IFDigital : « Nous avons déjà réalisé un travail et nous pourrons aller plus loin encore dans l’identification des acteurs. »

Un maillon essentiel

Au-delà de l’analyse, précise-t-elle, « il s’agira de savoir comment les pôles pourraient être des relais pour nos appels à projets ». Cette perspective rejoint les préoccupations de Fabrice Casadebaig, conseiller culture au SGPI et pilote des appels à projets France 2030 pour les ICC. Selon lui, l’un des enjeux sera également de déterminer comment les pôles peuvent accompagner les porteurs dans le montage de leurs candidatures. « On peut s’inspirer d’initiatives comme l’OIR en Région Sud, où l’on a vu des projets mieux préparés », explique-t-il. Autrement dit, les pôles régionaux ont vocation à devenir de véritables courroies de transmission entre les acteurs de terrain et les dispositifs nationaux, contribuant ainsi à renforcer la maturité, la lisibilité et l’impact des projets de création numérique à l’échelle du territoire. Les rencontres nationales des pôles ont d’ailleurs proposé un premier cas pratique consacré à l’intelligence artificielle : comment les pôles peuvent-ils favoriser l’élaboration d’une stratégie commune et d’actions coordonnées dans un domaine en mutation rapide ? Luc Brou, directeur d’Oblique/s, souligne que « l’on pourrait associer les pôles à de grandes réflexions, à un programme structurant pour le monde de l’art, comme peuvent le faire nos voisins québécois avec Sporobole ou la SAT ». L’IA étant devenue centrale dans les pratiques de création – et représentant un coût important – l’idée d’une politique de mutualisation des ressources, des outils et des compétences apparaît comme une piste concrète et nécessaire pour les années à venir. Un lien avec les universités et les laboratoires de recherche pourrait d’ailleurs se faire dans ce sens. Une autre piste a été évoquée par l’un des participants dans le public : « C’est souvent difficile d’aller vers les entreprises de la tech pour négocier des partenariats sur l’IA. Les pôles permettraient d’avoir un interlocuteur plus important, capable de parler collectivement. » Cette remarque illustre le rôle potentiel des pôles comme intermédiaires stratégiques pour faciliter des collaborations.

Impact artistique des pôles régionaux

Dès à présent, l’impact des pôles régionaux se manifeste par des dispositifs d’accompagnement et de production singuliers. Chroniques Créations illustre cette démarche. Tous les deux ans, des appels à projets sont ouverts aux artistes. Leurs projets sont sélectionnés collégialement par un jury composé de producteurs, diffuseurs et responsables de lieux de résidence du territoire. Une fois retenus, ils bénéficient d’un accompagnement sur mesure : production, conseil, mise en réseau et visibilité, à l’image de Jeanne Susplugas, présente le jour de la sélection et reconnaissante pour l’accompagnement apporté ces dernières années. Chroniques Créations a également servi de modèle au programme interrégional Ambivalences, mené conjointement par les pôles Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. « Ce programme soutient à la fois des artistes confirmés et des artistes émergents, tous choisis collectivement par un jury de producteurs et diffuseurs », explique Samuel Arnoux, directeur d’Electroni[k]. Parmi les projets présentés figurent ceux d’Adelin Schweitzer, Émilie Brout & Maxime Marion, Ismaël Joffroy Chandoutis, Yosra Mojtahedi, Lorène Pléou Lukas Persyn, ainsi que celui du jeune artiste Jingqi Yuan. Ce dernier témoigne : « Au-delà du soutien financier, ce programme m’a permis de ne pas être isolé dans ma pratique, d’échanger avec d’autres artistes, de structurer mon projet. » Un écho aux propos d’Etienne Guiol, lui, soutenu par le Pôle Pixel : « Cela m’a aidé concrètement sur la structuration de mon activité, pas seulement sur ma production, mais aussi sur le développement business de mon activité. »

Questionnements en suspens

Ces rencontres nationales ont également mis en lumière certaines inconnues. Une question revient ainsi à plusieurs reprises et concerne l’extension du réseau : y aura-t-il d’autres pôles de création en environnement numérique prochainement annoncés, et, le cas échéant, quels seront-ils ? Les régions Grand Est et Nouvelle-Aquitaine ont ainsi été évoquées comme candidates potentielles, accompagnées activement par leurs DRAC respectives, bien que soumises au contexte économique actuel. « HACNUM appelle de ses vœux cette suite afin de rendre cette nouvelle politique la plus efficace possible, en évitant tout déséquilibre territorial » commente Céline Berthoumieux, déléguée générale du réseau. Vient ensuite la question du soutien à la diffusion. Véronique Evanno, déléguée à la diffusion pluridisciplinaire et aux programmes transversaux au sein de la DGCA, souligne : « L’une des prochaines étapes sera d’évoquer les enjeux de diffusion, et de réfléchir à la manière dont les pôles peuvent accompagner la circulation des œuvres à l’échelle régionale, nationale et internationale. » Une problématique d’autant plus pertinente qu’elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement sur le long terme : « Aujourd’hui, nous avons sept artistes lauréats du programme Ambivalences. Dans un an, ils seront quatorze. Dans cinq ans, nous commencerons à accompagner un grand nombre d’artistes donc la logique de réseau se posera d’autant plus », rappelle Luc Brou.

Enfin, la question de la place des artistes-auteurs dans la gouvernance de ces politiques – pensées précisément pour elles et eux – a été débattue. Des questionnements légitimes et nécessaires, qui n’entament en rien les perspectives enthousiasmantes offertes par la structuration des pôles régionaux. Un acte plus que symbolique qui, selon Franck Bauchard, coordinateur des politiques numériques à la DGCA, correspond « à la concrétisation de vingt-cinq ans de politiques publiques et de structuration des arts hybrides et numériques ». Dans un contexte d’austérité, cela a le mérite d’être souligné.

L’article Les pôles régionaux, une étape majeure dans la structuration des écosystèmes de la création numérique est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

15.01.2026 à 11:38

Vers un Livre blanc de la décentralisation culturelle

En réaction au contexte de grande fragilisation politique et budgétaire de l’action publique de la culture, plusieurs associations et fédérations d’élu·es, de collectivités territoriales et de professionnel·les ont souhaité, avec l’Observatoire des politiques culturelles, faire cause commune pour relancer le chantier de l’organisation territoriale des politiques culturelles. Au regard de la situation, un examen croisé […]

L’article Vers un Livre blanc de la décentralisation culturelle est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (251 mots)

En réaction au contexte de grande fragilisation politique et budgétaire de l’action publique de la culture, plusieurs associations et fédérations d’élu·es, de collectivités territoriales et de professionnel·les ont souhaité, avec l’Observatoire des politiques culturelles, faire cause commune pour relancer le chantier de l’organisation territoriale des politiques culturelles.

Au regard de la situation, un examen croisé du système de décentralisation culturelle « à la française » s’impose. Faut-il en faire évoluer l’esprit, les attendus, les équilibres et les règles du jeu ? Les fondements politiques, législatifs et contractuels ? Les espaces de négociation, de concertation et de coordination ? Les questions ne sont pas nouvelles, mais les réponses à apporter varient nécessairement en fonction de la conjoncture. Celle-ci exige une remise à plat des modalités de partenariat public, d’exercice des compétences des collectivités et de construction des choix budgétaires dans la culture.

Cette publication, présentée aux Biennales internationales du spectacle (Nantes) en janvier 2026, regroupe un premier ensemble de contributions, visant à faire avancer le débat sur le sujet, à préparer les prochaines échéances électorales et à nourrir le dialogue avec l’État et les parlementaires.

L’article Vers un Livre blanc de la décentralisation culturelle est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

15.01.2026 à 10:18

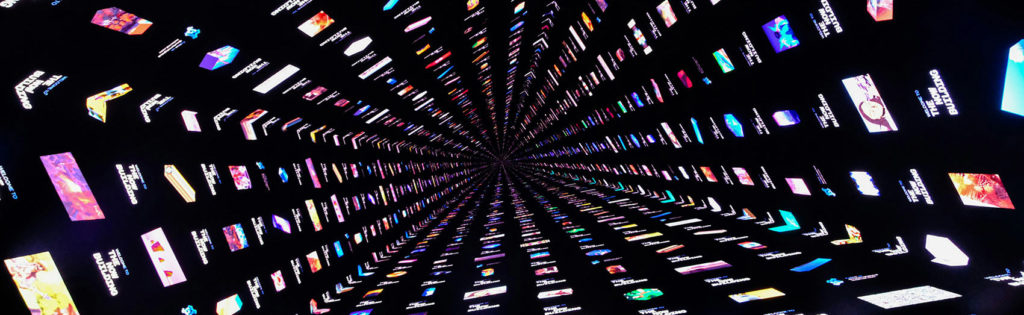

La « plateformisation » des pratiques culturelles : reconfigurations des offres et enjeux de découvrabilité

Alors que les plateformes sont désormais omniprésentes, que savons-nous d’elles ? En repartant de leur histoire, des stratégies déployées et des obligations qui leur incombent, Vincent Bullich et Laurie Schmitt font tomber quelques idées reçues. Dépeignant un univers plus vaste et diversifié qu’il n’y paraît, ils donnent aussi des clés pour mieux comprendre comment s’élaborent l’offre et les choix de ces nouveaux opérateurs de contenus culturels.

L’article La « plateformisation » des pratiques culturelles : reconfigurations des offres et enjeux de découvrabilité est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (4975 mots)

On parle communément de « plateformes », mais qu’y a-t-il derrière ce mot ? Quelles réalités ? Quels fonctionnements ?

Vincent Bullich : Le mot « plateforme » n’a pas toujours eu le sens usuel qu’on lui attribue aujourd’hui, avec ses connotations liées aux grandes entreprises internationales du Web. Quand on a commencé à envisager ces plateformes à la fin des années 1990, c’était d’abord pour leur dimension logistique. Grâce à elles, on pouvait diffuser et rendre accessibles des contenus en ligne. Les premières initiatives sont venues des majors de l’industrie musicale, mais faute d’accord entre elles, ces projets se sont soldés par un échec commercial et le concept a alors disparu pendant un temps au profit des premiers médias sociaux (notamment MySpace et l’univers des blogs). L’engouement pour les plateformes va véritablement avoir lieu avec l’arrivée de YouTube au début des années 2000. Ses promoteurs comprennent rapidement les avantages stratégiques d’une notion qui, comme l’a pointé Tarlton Gillespie T. Gillespie, « La politique des “plateformes” », trad. de l’anglais (États-Unis) par C. Collomb, Questions de communication, no 40, 2021 [2010]., leur permet d’échapper aux responsabilités éditoriales et juridiques en matière de droits d’auteur qui pèsent sur les médias. Elle va donc s’imposer et être reprise tous azimuts à partir de la décennie 2010 par un ensemble d’acteurs qui pouvaient ainsi afficher une sorte de neutralité en disant : « Nous mettons simplement à disposition des outils et les internautes s’en emparent. » Un peu comme s’ils étaient avant tout des prestataires techniques. Cette idée d’impartialité est évidemment complètement fausse et les juristes ont assez vite établi des distinctions entre ces différents opérateurs et ne se sont pas laissé duper par ce « tout est plateforme ».

Laurie Schmitt : En effet, il est important de distinguer, parmi tous ces acteurs, les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) tels que Salto, UniversCiné, LaCinetek, Netflix, Disney+, etc. Tout comme une chaîne de télévision ou un média traditionnel, ils sont encadrés juridiquement en tant que tels. On attend d’eux une responsabilité éditoriale sur l’accompagnement des œuvres et la contractualisation avec des distributeurs qui relèvent de leurs compétences. Les qualifier de « plateformes » est donc inexact : en droit comme en pratique, ce sont des éditeurs de services.

Pour prolonger les propos de Vincent Bullich, cette posture d’intermédiaire neutre dont se sont emparés de nombreux opérateurs a focalisé l’attention sur la logique algorithmique, présentée comme une forme de solutionnisme. L’usage généralisé du terme de « plateforme » est donc aussi imputable aux discours d’escorte qui ont mis en avant son caractère prétendument disruptif. Or, on s’aperçoit que ces nouveaux acteurs ont souvent reproduit des logiques déjà présentes dans les industries culturelles.

V. Bullich : Derrière le terme « plateforme » se cachent en réalité deux grands modèles. Le premier, incarné par Netflix ou Spotify, s’inscrit dans la tradition de l’économie médiatique d’avant Internet du point de vue de l’organisation de la production. Ces acteurs concluent des accords avec des fournisseurs de contenus, achètent des droits de diffusion ou sont eux-mêmes producteurs. Netflix s’inspire d’HBO, tandis que Spotify se rapproche plus ou moins des grands réseaux de radiodiffusion. Le second modèle, propre à l’économie numérique, est celui de YouTube ou de SoundCloud. Il repose sur des contenus mis en ligne par les internautes et, à terme, ceux-ci sont rémunérés (avec une commission prélevée par l’entreprise gestionnaire). La plateforme agit ici comme intermédiaire, à l’image d’Uber pour les transports, ou d’Airbnb pour la location de courte durée.

La concurrence entre les plateformes étant extrêmement forte, elles ont eu tout intérêt à coopérer.

J’identifie cependant un point commun entre toutes ces plateformes, à des degrés variés, qui consiste à transformer la communication en production. Lorsque l’internaute regarde un film sur Netflix, il reçoit un flux vidéo qui relève d’une communication ; mais ce faisant, il participe malgré lui à une production puisqu’il est en train de fournir un ensemble de données sur sa navigation, ses préférences, et donc il apporte des ressources à l’entreprise gestionnaire. L’une des forces de ces très grandes plateformes – et il faut vraiment les distinguer des plus petites, car ce sont deux univers complètement différents – est donc d’être bidirectionnelles : elles produisent de la richesse à partir des données générées par les consommateurs.

Ces grandes plateformes ont par ailleurs investi dans ce qu’on appelle des « Content Deliver Networks (CDN) », des sous-réseaux qui assurent un maillage territorial efficace pour que les consommateurs aient une qualité de service identique quel que soit le lieu géographique où ils se connectent. Ces aspects liés à l’infrastructure ont été pris en charge par les plus gros acteurs – à commencer par Alphabet (YouTube) et Netflix – parce qu’ils ont compris que garantir un service de qualité passait par ces infrastructures. Cela explique que l’on parle beaucoup aujourd’hui de « plateformisation de l’Internet » : alors que ce dernier était initialement pensé comme un réseau ouvert par des acteurs de la logistique communicationnelle, il est de plus en plus régi par ces grandes entreprises – qualifiées de « plateformes » donc – qui investissent massivement pour disposer de bande passante. De véritables empires se sont créés, en se fondant sur une logique d’intégration verticale : ils contrôlent l’ensemble des phases de production de la filière, des réseaux jusqu’au contenu final.

L. Schmitt : Des plateformes comme Netflix ont énormément investi dans cette infrastructure, mais tout en adoptant cette stratégie, elles ont aussi largement délégué cet aspect structurel aux fournisseurs d’accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues, Free) ou à des concurrents (tels qu’Amazon, avec sa filiale Amazon Web Services). La concurrence entre les plateformes étant extrêmement forte, elles ont en effet eu tout intérêt à coopérer pour gérer cet aspect technique qui est réellement le « nerf de la guerre » : le service doit fonctionner et être accessible. Ces fournisseurs jouent donc un rôle essentiel dans la dynamique globale et en particulier dans le secteur de la vidéo à la demande. Même pour un acteur dominant tel que Netflix, l’enjeu reste d’être présent sur les box et les téléviseurs, car ce sont les principaux modes d’accès et de consommation des contenus culturels en France.

Comment a évolué ce paysage des plateformes depuis leur apparition ?

V. Bullich : La stratégie qui apparaît à la fin des années 1990 consiste à ne plus penser les différentes œuvres séparément (les films, la musique enregistrée, etc.) mais à les regrouper sous le terme générique de « contenus ». Tout devient alors « contenu ». Cette approche marque la naissance des deux géants de la culture médiatique, AOL Time Warner et Vivendi, qui poursuivent une même stratégie de « contenus/contenants » avec l’ambition de mailler tous les territoires de « tuyaux » pour y faire passer de la presse, des films, de la musique, des jeux vidéo, etc. Or ils vont tellement s’endetter qu’à un moment donné, les investisseurs vont dire : « Stop ! C’est pharaonique, on perd trop d’argent. » C’est principalement ce qui empêchera la constitution de plateformes liées à ces groupes.

Une autre stratégie gagnante va alors émerger : celle d’Apple, qui fait du smartphone un terminal auquel est associée une plateforme, à travers son magasin d’applications (l’AppStore). On est en 2008 et c’est une nouveauté radicale. Cette stratégie, qui dérive de celle que les Anglo-Saxons appellent « hardware-software », réside à la fois dans la maîtrise du terminal – et en particulier des normes techniques –, mais aussi des contenus. Pourquoi cela va s’imposer ? D’une part parce que les fabricants de terminaux ont toujours « mené la danse » dans l’histoire des industries culturelles. D’autre part, parce que celles-ci étaient à l’époque dans un désarroi total. Il y avait un réel écroulement des ventes, et surtout la crainte que les contenus soient piratés sur Internet. Aussi ces nouveaux acteurs industriels, en apportant des solutions techniques sécurisées (abonnement, identifiant, transaction simplifiée) et en rendant ainsi caduque le piratage pour nombre d’utilisateurs, ont offert un véritable « salut » aux industries culturelles traditionnelles. Résultat : la plupart d’entre elles ont renoncé à mettre en place leur propre plateforme, à l’exception de quelques grandes entreprises comme Disney ou HBO. En revanche, cela s’est fait au profit d’acteurs tiers qui relevaient soit de la maîtrise des réseaux, soit de la maîtrise des terminaux. Aujourd’hui, même si les situations sont extrêmement différentes pour le jeu vidéo, la musique, le cinéma, la presse, etc., on est systématiquement dans des oligopoles à franges concurrentielles. Dans l’oligopole, on retrouve les industries de la communication (ceux qui produisent les terminaux et les réseaux tels Amazon, Apple, etc.) et, dans la frange concurrentielle, dont l’offre est extrêmement riche mais peu visible, existent plutôt des acteurs traditionnels des industries culturelles.

L. Schmitt : Le premier service de médias audiovisuels à la demande est apparu en 2005. Depuis, le nombre d’offres n’a cessé de croître (337 Rapport annuel de l’Arcom, 2023, p. 50. services recensés en 2023). Pourtant les discours se concentrent presque exclusivement sur les trois plus grands acteurs économiques qui dominent le marché, alors que l’offre est extrêmement riche, voire pléthorique, et très hétérogène. Par ailleurs, nos recherches M. Dupuy-Salle, E Marty, L. Schmitt, « Questionner l’offre composite de vidéo à la demande en France : d’une analyse des publics modèles à une proposition de typologie de services », Tic&Société, vol. 17, no 1-2, 2023. montrent que ce marché n’est pas stable et que les services se renouvellent sans cesse. Les projets sont aussi essentiellement portés par des acteurs historiques des industries culturelles, notamment dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, avec une stratégie de diversification de leurs activités. Par exemple, les chaînes de télévision ont développé des chaînes thématiques, se sont créé des sites Internet pour faire du replay et elles ont progressivement intégré la vidéo à la demande (VàD), à l’image de TF1+, M6+, Canal+, Arte.tv, France.tv, etc. Cette stratégie leur a permis d’être en phase avec les modes de consommation de leur public et de renouveler leur audience, voire de l’élargir. Comme l’évoquait Vincent Bullich, on retrouve ici une logique d’intégration verticale : certains acteurs cherchent à intervenir sur toute la chaîne, de la production à la diffusion. C’est le cas de groupes comme Pathé ou Gaumont qui, en plus d’être producteurs, distributeurs, exploitants de salles, développent leurs propres services de vidéo à la demande pour exploiter autrement leur catalogue, proposer des films qui n’auraient peut-être pas leur place dans une réédition en salle.

De nouveaux entrants (LaCinetek, Tënk, 99media, Spicee, OIFilm, Shadowz, Kub…) se sont également positionnés sur des marchés de niche, en défendant des genres cinématographiques et des productions spécifiques, et sont devenus des acteurs centraux dans l’ensemble de la chaîne car ils connaissent déjà très bien le genre dans lequel ils se spécialisent. Cependant, ces services-là sont en quelque sorte invisibilisés par les acteurs des industries de la communication, du type Amazon, qui dominent le marché.

Est-ce que la puissance publique est un acteur de ce monde des plateformes ? Et si oui, à quel niveau intervient-elle ?

L. Schmitt : On a la chance, en France, d’avoir des institutions comme le CNC qui joue un rôle important pour le cinéma et l’audiovisuel, notamment dans la mise en place d’une politique de soutien à la diffusion de vidéos à la demande avec des aides automatiques et des aides sélectives. Ces dernières sont destinées à la fois aux titulaires de droits des films et aux services de vidéo à la demande. L’éditorialisation des contenus est un aspect particulièrement regardé par la commission qui octroie ce financement, et cela a une influence non négligeable sur la découvrabilité – même si dans les textes, le terme n’est jamais employé. Plusieurs critères d’éligibilité existent : quel est l’intérêt culturel du travail éditorial autour des œuvres ? Quels sont les compléments au programme ? Quelle est la proportion d’œuvres en VOST ? Quelle est la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et françaises ? Sont aussi observées la qualité technique et l’ergonomie du service (le parcours utilisateur, l’existence d’une version HD, les formats d’encodage, le tatouage de l’œuvre pour être protégée, etc.). Tous ces éléments sont déterminants dans la constitution d’une offre et l’accompagnement de l’œuvre vers sa découvrabilité.

Parmi les acteurs publics, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) veille au respect de diverses obligations, elles-mêmes définies par le cadre européen Dans le cadre de la directive européenne des services de médias audiovisuels datant de 2010 et actualisée en 2018, et de sa transposition française dans le cadre du décret no 2021-793 datant du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD).. Cette régulation dépend notamment du chiffre d’affaires du service en France. En dessous d’un million, des règles sectorielles s’appliquent mais elles sont limitées. Au-delà, le décret SMAD prévoit notamment des obligations d’exposition, de mise en avant ou d’accessibilité des œuvres (par exemple en matière de sous-titrage et d’audiodescription) De plus, des obligations de production audiovisuelle et cinématographique s’appliquent aux services dont le chiffre d’affaires annuel net réalisé sur le territoire français est supérieur à cinq millions d’euros.. Il impose aussi aux services étrangers tels que Netflix, Amazon, Disney d’autres réglementations pour les contraindre à investir en France. Néanmoins, ceux-ci n’ont aucune obligation d’exposition des œuvres, contrairement aux services français. Le décret et la directive vont d’ailleurs faire l’objet d’une révision en 2026 afin d’en redéfinir certains aspects Par exemple concernant la réglementation de la publicité, les définitions variées des différents services selon la directive SMA ou le Digital Service Act (DSA), ou encore la révision de la chronologie des médias., en concertation avec les organisations professionnelles et l’Arcom. Cela montre que l’action publique passe aussi par la mise en place d’espaces de dialogue permettant d’établir des conventionnements, de faire respecter un cadre réglementaire décidé à l’échelle européenne tout en proposant des formes de modulation ou d’ajustement.

V. Bullich : Cette intervention de la puissance publique reste toutefois très spécifique au cinéma et à l’audiovisuel. Dans les autres filières, la régulation vise surtout à déterminer les conditions d’une concurrence « équitable », en évitant les situations monopolistiques ou les abus de position dominante, afin de ne pas tarir les sources de financement de la production locale.

Comment les plateformes de contenus culturels construisent-elles leur catalogue d’offre ? Qu’est-ce qu’on y trouve et qu’est-ce qu’on n’y trouve pas ?

L. Schmitt : En France, les services de vidéo à la demande misent fortement sur l’exclusivité : chaque plateforme propose des films ou des séries que l’on ne retrouvera pas ailleurs. Les films y sont majoritaires, même si les séries demeurent paradoxalement le format le plus regardé et la principale motivation dans la prise d’abonnement des ménages. La diversité est également un enjeu : si la fiction domine, les catalogues incluent aussi du documentaire, du film d’animation ou de patrimoine. Ils se composent donc à la fois d’une offre généraliste et d’une offre de niche (spécialisée sur un genre en particulier : horreur, jeunesse, LGBTQ+, etc.). Pour certains services de vidéo à la demande, la stratégie consiste à diffuser des œuvres dont ils possèdent déjà les droits, en tant que producteurs, coproducteurs, ou tout simplement distributeurs. C’est le cas de l’INA avec sa plateforme madelen. C’est aussi en ce sens-là, par exemple, qu’Amazon a racheté le célèbre studio Metro-Goldwin-Mayer (MGM) pour pouvoir exploiter les anciens James Bond et développer ses franchises. Enfin, il faut mentionner le rôle essentiel des distributeurs (Studio Canal, Pathé, Gaumont, SND, TF1 Studio, Carlotta Films, Ciné-Tamaris, etc.) : ce sont eux qui détiennent les droits et décident où seront diffusés les films. À ce titre, nous avons observé que la vidéo à la demande n’est pas leur priorité. Ils privilégient largement une distribution en salle ou à la télévision parce que l’audience y est bien plus forte.

V. Bullich : Encore une fois, les scénarios et les stratégies diffèrent selon les filières. La tension entre offre généraliste et thématique est très marquée dans le cinéma et l’audiovisuel, tandis que, dans la musique ou le jeu vidéo, les plateformes s’apparentent plutôt à des « supermarchés en ligne » où l’on trouve tout, à l’instar de Spotify, Deezer, GOG, etc. Fondamentalement, il y a trois façons de construire un catalogue qui correspondent à autant de modèles économiques : soit il est produit en interne, soit il s’établit par l’achat des droits de production tiers, soit c’est un catalogue ouvert (comme Steam, SoundCloud, YouTube, Wattpad) qui se construit grâce à ce que les utilisateurs y déposent – dans un cadre fixé et régulé par les opérateurs de plateformes. La contrainte budgétaire demeure évidemment un paramètre important dans les deux premiers modèles puisque l’achat de droits limite les acquisitions, tandis que, dans le dernier cas, la rémunération se fait ex ante, une fois le contenu consommé. Les lignes éditoriales sont aussi des facteurs de différenciation. Pour des plateformes telles que Spotify ou Steam qui misent sur une ouverture maximum, l’enjeu ne réside pas tant dans la constitution du catalogue que dans ce qui y est rendu visible. Cela nous ramène à la logique dialectique de la découvrabilité : mettre en valeur certains contenus induit forcément d’en occulter d’autres.

Quelle place ces plateformes de contenus occupent-elles dans les loisirs culturels des individus ? Ont-elles modifié substantiellement leurs comportements culturels ?

L. Schmitt : Plusieurs enquêtes Voir à ce titre les études prospectives annuelles de l’Observatoire de la vidéo à la demande par le CNC ou le baromètre du numérique réalisé chaque année par le Crédoc pour l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT. montrent que pour les vidéos à la demande, il y a de moins en moins d’achats à l’acte et de plus en plus d’abonnements. Les ménages consacrent désormais un budget à cette pratique, voire souscrivent de multi-abonnements (aux services de VàD mais aussi à d’autres pratiques médiatiques). Ce phénomène va à l’encontre des craintes initiales, au tout début du visionnage en ligne, qui anticipaient une baisse de fréquentation des salles de cinéma. En réalité, les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français indiquent plutôt une superposition : la vidéo à la demande ne remplace ni la sortie au cinéma ni la télévision dont les programmes sont très regardés. Dans notre enquête M. Dupuy-Salle, L. Perticoz, L. Schmitt, « Enquête sur les abonné·e·s de Tënk : publics, pratiques et usages de la plateforme », Les États généraux du film documentaire, Lussas, 22 août 2023. sur les publics de Tënk, une plateforme spécialisée dans le documentaire, nous avons constaté un cumul des pratiques culturelles : les abonnés sont aussi ceux qui vont le plus au cinéma, écoutent le plus la radio ou des podcasts, etc. Autre enseignement intéressant : le téléviseur reste le support principal d’accès aux services de vidéo à la demande. Cela signifie donc que le visionnage ne se fait pas exclusivement sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette, et qu’il est souvent partagé à plusieurs.

V. Bullich : Pour la musique, on observe un clivage générationnel. Assez étonnamment, alors que les grandes plateformes de diffusion de musique sont très utilisées, le premier réseau de découverte musicale chez les plus jeunes aujourd’hui est TikTok. Pour les jeux vidéo, les plateformes se sont imposées comme des points d’accès incontournables chez les utilisateurs de consoles ou de PC, et de ce point de vue, le passage du support physique au streaming a indéniablement modifié les modes de consommation. Du côté de la presse, on note un déclin progressif de l’édition papier au profit de l’édition électronique. En revanche, il n’y a pas vraiment de plateforme agrégeant des contenus comme Spotify ou Netflix le feraient dans leur domaine. Google Actualité a tenté d’occuper cette place par le passé, mais a été contré par la directive européenne sur le droit d’auteur Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. de 2019 – ce qui a permis aux éditeurs de presse de reprendre partiellement le contrôle de leur diffusion.

Il n’y a pas de magie des algorithmes. Ils interviennent après, une fois que l’on a épuisé les premières propositions de la plateforme.

Que sait-on de la manière dont ces plateformes orientent les choix de consommation des individus ? La recommandation algorithmique joue-t-elle un rôle central ou d’autres formes de relation entre les publics et les contenus en ligne existent-elles ?

V. Bullich : Je pense que la recommandation algorithmique est une sorte de « paravent » qui occulte une réalité : ce qui fonctionne repose sur la recommandation humaine et la mise en visibilité promotionnelle, comme cela a toujours existé dans les industries culturelles. Quand un internaute arrive sur la page d’accueil d’une plateforme, il trouvera forcément les contenus qui ont été mis en évidence et cela influence sans aucun doute son orientation. On l’a vu récemment avec le phénomène créé autour de la série Adolescence sur Netflix. Il résulte autant de sa mise en avant sur la plateforme que de l’effet boule de neige provoqué par le bouche-à-oreille et la presse qui s’en est fait la chambre d’écho. Mais n’oublions pas qu’initialement, c’est Netflix qui décide de placer ce titre en tête de gondole. L’essentiel de la prescription reste donc entre les mains du gestionnaire de plateforme. Pour moi, il n’y a pas de magie des algorithmes. Ils interviennent après, une fois que l’on a épuisé les premières propositions de la plateforme. Là, effectivement, d’autres contenus remontent algorithmiquement du catalogue : « Puisque vous avez aimé les séries policières, nous vous proposons celle-ci. » L’idée d’un affichage configuré par des algorithmes dédouane en quelque sorte les opérateurs de toute dimension stratégique. Or, elle existe bel et bien, et cela a d’ailleurs toujours été le cas sur les marchés culturels car le consommateur a besoin d’être orienté. Quand le concept de « plateforme » est apparu, on a voulu y voir une rupture, comme le soulignait Laurie Schmitt, notamment en vantant une personnalisation de l’offre : « On ne vous proposera que des choses que vous aimez vraiment. » Mais en réalité, seules certaines références ressortent et l’opérateur agrège les publics sur ces contenus-là, comme on le faisait à la télévision il y a cinquante ans. La différence se joue dans l’abondance des références auxquelles on peut avoir accès. Contrairement aux vidéoclubs des années 1990, personne n’est là pour aiguiller ou conseiller tel film, alors même qu’il y a une forte appétence du consommateur à ce qu’on lui reconstruise des programmes comme le ferait un festival autour d’une thématique.

L. Schmitt : Si l’on met de côté les services de VàD dominants, la plupart des autres misent en France sur une recommandation humaine. La logique de programmation qualitative est souvent guidée par la volonté de transmettre ou d’éduquer. Elle reprend des pratiques héritées de l’édition DVD et Blu-ray, ou de la médiation telle qu’on la rencontre en salle en créant un événement autour d’un film pour accompagner sa sortie. Cela peut passer, par exemple, par la création d’une newsletter pour signaler les dernières acquisitions. C’est ce que font des services tels que Tënk, madelen, CinéMutins…

D’autres, comme France.tv ou UniversCiné, vont proposer des cycles thématiques et des focus sur des trésors cachés pour mettre l’accent sur des pépites qu’ils ont dans leur catalogue. Ces aspects liés à la recommandation humaine et à l’éditorialisation répondent non seulement à une attente du côté des publics, mais ils sont aussi souhaités et valorisés par les distributeurs français dans leurs choix de contractualisation. Dès lors, on voit combien la découvrabilité des œuvres en ligne repose sur des pratiques installées, relevant pour ces services, avant tout de la re-médiation humaine où la qualité de constitution de l’offre, la réception collective, le confort de visionnage ou encore les références à la cinémathèque ou au cinéclub priment pour proposer une « expérience » de visionnage d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. C’est ce positionnement qui les différencie des plateformes hégémoniques et leur permet de se construire comme une offre « complémentaire ».

L’article La « plateformisation » des pratiques culturelles : reconfigurations des offres et enjeux de découvrabilité est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

08.01.2026 à 09:42

Portrait du tissu associatif culturel en France

Que représentent les associations culturelles en France ? Dans quels domaines œuvrent-elles ? De quelles ressources disposent-elles ? À l’heure où les libertés associatives sont fragilisées, l’OPC publie une infographie pour faire le point sur la place que ces structures occupent dans le panorama des associations françaises et sur leur mode de fonctionnement.

L’article Portrait du tissu associatif culturel en France est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (98 mots)

Que représentent les associations culturelles en France ? Dans quels domaines œuvrent-elles ? De quelles ressources disposent-elles ? À l’heure où les libertés associatives sont fragilisées, l’OPC publie une infographie pour faire le point sur la place que ces structures occupent dans le panorama des associations françaises et sur leur mode de fonctionnement.

L’article Portrait du tissu associatif culturel en France est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

19.12.2025 à 10:47

Plaidoyer contre la banalisation des politiques culturelles

Face à la fragilisation des politiques culturelles, Jean-Michel Le Boulanger, ancien vice-président à la Culture de la Région Bretagne (de 2010 à 2021), appelle à la réaffirmation des principes démocratiques et à la défense des identités plurielles. À travers l’expérience du Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne (3CB), il nous partage aussi sa vision d’une décentralisation culturelle plus ambitieuse et respectueuse de la différenciation des territoires.

L’article Plaidoyer contre la banalisation des politiques culturelles est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3396 mots)

En 2025 le secteur culturel a été très ébranlé financièrement et politiquement. Certains choix de coupe budgétaire se sont parfois accompagnés d’une remise en question du principe même de soutien public à la culture. Quelles tendances observez-vous aujourd’hui dans les discours des hommes et femmes politiques sur la culture ?

J.-M. Le Boulanger – Il me semble que les politiques culturelles sont aujourd’hui totalement banalisées, comme d’ailleurs l’ensemble des politiques publiques, et cela me consterne. Depuis une dizaine d’années, et plus particulièrement dans cette période post-Covid, il n’y a plus de hiérarchie de sens dans les discours de nos responsables politiques, même parmi les ministres de la culture qui se succèdent. Face à la montée des extrémismes, on oublie de défendre les droits fondamentaux que sont les libertés de pensée, de la presse ou de création, de plus en plus confrontées à des actes de censure ou sous l’emprise des milliardaires. La liberté de l’artiste me semble totalement oubliée.

Lorsque la présidente de la Région Pays de la Loire a décidé de diminuer drastiquement son budget pour la culture, des collectifs culturels et artistiques se sont mobilisés, mais j’ai ressenti des ambiances de bataille perdue et des colères de vaincus de la part de certains professionnels, comme s’ils avaient déjà intégré le fait qu’ils rentraient dans un nouvel âge. Et j’ai entendu bien peu d’hommes et de femmes politiques, à l’échelle nationale notamment, s’opposer à cette décision. Tout comme j’entends bien peu de voix pour rappeler les fondements de nos politiques culturelles depuis Malraux et de Gaulle, qui, eux, n’oubliaient pas l’exigence de la lutte contre le totalitarisme, et donc la défense de la liberté de l’artiste.

Qu’appelez-vous la « banalisation des politiques culturelles » ?

J.-M. Le Boulanger – Je dis que les politiques publiques et notamment culturelles sont banalisées parce que les contraintes budgétaires emportent tout. J’ai l’impression qu’on est vaincu par les chiffres, les tableurs Excel, le poids de la dette, et par tous les discours économiques et financiers. Et l’on n’ose même plus proclamer les fondamentaux qui ont construit l’histoire de notre pays pendant deux siècles : la liberté et l’émancipation. Le moment le plus symbolique pour moi a été le débat pour déterminer ce qui relève de l’essentiel et du non-essentiel pendant la crise Covid. Notamment lors du deuxième confinement, quand le gouvernement a décidé de fermer des librairies prétendument non essentielles, alors que Samuel Paty, professeur d’histoire, venait d’être assassiné.

Certains imaginaient qu’après la chute du Mur de Berlin en 1989, le modèle démocratique de l’Occident allait s’installer définitivement. Non seulement il n’en est rien, mais les esprits totalitaires, au-delà des dictatures, donnent des coups d’épée dans cet idéal démocratique. Dans toute dictature existent des politiques économiques, de santé, d’éducation… en revanche, vous n’avez jamais de politiques publiques pour défendre la liberté de pensée et la liberté des artistes. Les esprits totalitaires savent très bien ce qui différencie la dictature d’une démocratie mais nous, nous l’oublions, et nous baissons la garde.

Quels seraient pour vous les grands principes sur lesquels refonder aujourd’hui les politiques culturelles ?

J.-M. Le Boulanger – Ce sont des principes simples qu’il s’agirait de réaffirmer : ceux de la devise républicaine, appliqués aux politiques culturelles. Le principe de liberté d’abord : d’opinion, d’expression, de création est le premier combat ; et il est vital pour les démocraties. Ensuite, la défense de l’égalité, et j’entends par là l’égale dignité de toutes les cultures et l’égal accès de tous et toutes à des formes et des pratiques culturelles diverses. C’est le combat pour les droits culturels. Et enfin, réaffirmer la fraternité, parce qu’une culture n’est jamais autarcique. Toutes les cultures se nourrissent constamment des ailleurs. Ce principe de fraternité, c’est celui de l’altérité qui nous renforce et nous enrichit.

Je crois qu’à partir de ces trois mots-clés de notre histoire républicaine, on peut bâtir le socle de nos politiques culturelles, et qu’il est toujours adapté aux évolutions sociétales.

Dans cette perspective, quels seraient pour vous les contours d’un ministère de la Culture réinventé ?

J.-M. Le Boulanger – Je ne peux pas isoler le ministère de la Culture de l’ensemble des strates territoriales, parce que la culture est une responsabilité partagée. En tout état de cause, chaque niveau de collectivité peut développer ses propres politiques culturelles, et le ministère est évidemment un acteur clé avec des prérogatives et des moyens très importants. Il a, de plus, une grande force symbolique dans un pays très jacobin tel que le nôtre, mais je ne peux pas dissocier l’avenir du ministère de celui de la réorganisation de l’ensemble des politiques publiques et des enjeux de décentralisation.

Que le ministère de la Culture ait cette fonction régalienne et exerce un pouvoir de contrôle ne me choque pas. Mais il me semble qu’au-delà, il doit aussi assurer la présence, sur l’ensemble du territoire national, d’une certaine égalité d’accès à des œuvres majeures, par une politique d’équipements labellisés : un FRAC, une scène nationale, un centre chorégraphique… En revanche, je ne crois pas qu’il soit pertinent que le ministère, notamment via ses services déconcentrés, finance de très nombreuses opérations de création et de diffusion sur l’ensemble du territoire national et dans toutes les disciplines. Personnellement, je prône plutôt une décentralisation beaucoup plus ambitieuse et bien comprise par l’ensemble des strates régionales et infrarégionales, permettant une meilleure mise en œuvre du service public.

Une bonne coopération entre les pouvoirs publics est l’une des bases de la décentralisation culturelle et de l’organisation territoriale des politiques culturelles. Pouvez-vous revenir sur la création du 3CB, Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne, qui existe depuis plus de dix ans ?

J.-M. Le Boulanger – Au début des années 2010, nous avons préfiguré une instance de coopération qui aurait ensuite inspiré, au niveau national, les CTAP (Conférences territoriales de l’action publique) Les CTAP ont été instaurées par la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).. À la différence près que les CTAP sont issues d’une volonté de l’État, verticale, tandis que le 3CB est parti d’un élan de l’ensemble des collectivités bretonnes. Personne ne nous a obligés à nous réunir et l’expérience montre que lorsqu’un organe de ce type est porté par la volonté du terrain, cela marche souvent beaucoup mieux. Mais nous n’avons pas exclu l’État, bien au contraire. Nous avons décidé que le ministère de la Culture, représenté par la DRAC, serait un invité permanent, et qu’il pourrait même être amené à coprésider le 3CB avec le président de la Région. L’ensemble des autres strates étaient représentées : les quatre départements, les grandes communes, les métropoles, les communautés d’agglomération… Et ce qui nous unit relève d’une spécificité bretonne qu’on ne peut pas retrouver en Pays de la Loire ou dans d’autres régions plus étendues.

Qu’entendez-vous par là ? Comment expliquer que cette culture de la coopération soit très développée en Bretagne ? Est-ce lié à une spécificité historique, une identité culturelle territoriale plus forte qu’ailleurs ?

J.-M. Le Boulanger – D’une part, il y a effectivement un sentiment très vif d’appartenance au territoire chez les Bretons, pour les habitants comme pour les élus. Toutes les collectivités territoriales, quelles que soient les lignes politiques, se sentent intégrées à l’entité Bretagne. D’autre part, il existe une tradition de coopération qui va bien au-delà des frontières politiques habituelles et qui date de l’après-guerre. La Bretagne accusait alors un retard économique par rapport au reste de la France. Pendant les Trente Glorieuses, un grand projet de développement global, économique, social, culturel a été lancé sur le territoire, associant toutes les collectivités infrarégionales, main dans la main avec l’État Le Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (CELIB), groupe de pression créé le 22 juillet 1950 pour promouvoir le développement économique et l’identité de la Bretagne (à l’époque cinq départements : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure et Morbihan).. René Pleven, grand élu breton, démocrate-chrétien, et François Tanguy-Prigent, leader socialiste, en ont été les chevilles ouvrières. La construction d’importantes infrastructures, qui ont permis le désenclavement de la péninsule, a été générée par cette alliance de toutes les collectivités autour de grands enjeux territoriaux, en dépassant les vicissitudes de la vie politique.

Cela a conduit à une habitude de travail en commun des élus bretons, et Jean-Yves Le Drian, président de la Région à partir de 2004, a fait revivre des instances de ce type, pour le TGV ou la fibre par exemple. C’est une construction d’intelligence collective qui donne de la force et une dynamique absolument considérable.

Vous vous êtes inspiré de cet héritage et de ces expériences pour créer le 3CB ?

J.-M. Le Boulanger – Tout à fait. Je peux le raconter de manière très transparente : quand j’ai été élu vice-président à la Culture de la Région en 2010, je suis allé à la rencontre de quelques élus et du DRAC, séparément, en leur disant : « Et si l’on réunissait tout le monde autour des enjeux culturels ? » Parmi eux, figurait le vice-président des Côtes-d’Armor, Thierry Simelière, qui était dans l’opposition par rapport à moi. Je lui ai tenu ce discours extrêmement simple : travaillons ensemble, allons au-delà des relations d’étiquettes ou de copinage politique. Tout le monde a accepté et, en 2013, nous avons acté la création du 3CB.

C’est donc venu de la base, de la concertation entre les élus du terrain. Mais René Pleven avait inventé tout ça bien avant nous et, d’une certaine manière, c’est du bon sens. Lorsqu’il y a un sentiment d’appartenance à une région, cette envie de travailler ensemble existe. En revanche, je ne pense pas que ce soit duplicable. J’attends aussi de l’État qu’il entérine la réussite de ces expérimentations dans certains territoires, sans imposer d’en haut des manières de fonctionner.

Quels étaient les objectifs et les premières étapes de cette instance de coopération régionale ?

J.-M. Le Boulanger – Ce fut une marche après l’autre. Il fallait d’abord apprendre à se connaître. Les premières réunions étaient un peu tâtonnantes, avec deux départements classés à gauche et deux à droite. Les vice-présidents à la Culture ont présenté en détail leurs politiques et ont fini par exprimer leurs difficultés, leurs doutes, voire leurs échecs. On soignait toujours l’accueil durant ces rendez-vous en réunissant les gens autour d’un café, puis d’un repas. On ne peut pas formaliser ça dans le cadre d’un bordereau de politique publique mais c’est totalement primordial. Faire cet apprentissage et accepter de s’ouvrir aux autres, même entre opposants politiques, était une phase essentielle.

C’est ensuite sur cette base d’interconnaissance, voire de complicité et d’entraide, que nous avons pu commencer à discuter de sujets de fond et se doter d’une culture commune. À chaque réunion, grâce aux retours de terrain, l’expérience de l’un venait enrichir les autres. Cet apport collectif a permis de déterminer des complémentarités pour bâtir des politiques non plus seulement à l’échelle de sa propre collectivité, mais en résonance d’une collectivité à l’autre. Nous nous sommes par exemple dotés d’une culture commune autour des droits culturels et de l’éducation artistique et culturelle. Que sont les droits culturels ? Comment aborde-t-on ce référentiel avec les acteurs et la population ? etc. Pour l’EAC, à partir du moment où l’on travaille tous ensemble, il est possible d’imaginer des liens entre écoles, collèges, lycées. On peut écrire des récits et des parcours qui vont au-delà du « saucissonnage » des collectivités territoriales avec leurs prérogatives propres.

Une fois ce cadre de confiance et de transparence posé entre les élus, comment s’est fait le lien avec les professionnels du territoire et quelle place a la Région dans ce cadre : un rôle d’ensemblier, de facilitateur ?

J.-M. Le Boulanger – Dans un second temps, nous avons ouvert le 3CB aux réseaux professionnels à travers des auditions communes de tel ou tel secteur (livre, spectacle vivant, cinéma, etc.) pour essayer de pointer les difficultés et la façon dont on pouvait, ensemble, mieux les aider. Ce n’était pas dans les textes officiels, mais l’accord tacite était que la Région anime le 3CB. En revanche, les réunions ne se tenaient pas au siège, nous voulions nous tourner vers des territoires différents. Dans les départements, métropoles ou petites communes, nous organisions à chaque fois des visites de lieux culturels et des échanges avec les acteurs locaux. C’est toujours le même principe : des rencontres, des retours d’expérience, des approches de savoir-faire différents, des discussions.

Cela a conduit à de belles réalisations comme le 100 % EAC en Bretagne autour duquel toutes les collectivités se sont réunies de manière coordonnée. Toutefois, beaucoup de projets sont aussi nés des relations interpersonnelles qui se sont tissées entre les communes ou entre celles-ci et les départements, sans que ces dispositifs soient « estampillés » 3CB. Comme je vous le disais, c’est dans l’informel que les choses se font le mieux et non lorsque la coopération est imposée d’en haut. Nous ne voulions surtout pas reproduire une centralisation. Je ne suis plus vice-président Culture depuis 2021, mais cette belle histoire du 3CB se poursuit encore aujourd’hui.

Quel point de vue portez-vous sur les CTAP, Conférences territoriales de l’action publique, et notamment en matière de culture, au regard de l’expérience bretonne ?

J.-M. Le Boulanger – Les CTAP ont été instaurées par la loi MAPTAM sur un modèle unique pensé par notre État jacobin, mais je reste persuadé que toutes les histoires régionales sont singulières et que chaque territoire se doit d’inventer ses modes de fonctionnement. L’élément clé dans ces instances de coopération territoriale est le respect de la différenciation. La Bretagne a une histoire que la nouvelle région Grand Est ne peut pas avoir, avec ses sept départements. Il y a un sentiment d’appartenance régional en Alsace, probablement aussi en Champagne, mais je doute qu’il existe entre l’Alsace, la Champagne et la Lorraine car c’est une région artificielle et administrative. Respecter les différences n’est pas aller à l’encontre des politiques publiques, bien au contraire. C’est aller vers une meilleure compréhension de ces politiques à l’échelle infrarégionale, une meilleure complémentarité, un meilleur usage de l’argent public. D’après moi, nous faisons depuis deux siècles cette confusion terrible : l’unité de la République doit se traduire par son uniformité. Je n’adhère pas à ce principe.

Vous parlez ici des identités territoriales singulières. Mais de façon plus large, comment aborder aujourd’hui en France cette question identitaire, notamment à gauche, pour ne pas laisser le traitement de ce thème uniquement aux idéologies conservatrices ?