08.02.2026 à 00:59

Quelques banalités de base concernant la manifestation du 31 janvier à Turin : Reflexion sur le conflit à partir d'une nuit d'émeute

Texte intégral (6254 mots)

Le 18 décembre 2025, la police a expulsé le centre social historique Askatasuna à Turin, qui était squatté depuis 1996. Après une première manifestation convoquée immédiatement après l’expulsion, un appel a été lancé pour une deuxième grande manifestation le 31 janvier.

Les journaux rapportent que 50,000 personnes ont pris la rue. Sur Corso Regina Margherita, la rue où se trouvait le centre social, les affrontements avec la police ont duré pendant plusieurs heures. Un véhicule blindé a prit feu; des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant un policier qui, laissé seul, a été frappé par des manifestants. De manière générale, la marche a été caractérisée par des confrontations d’une intensité plutôt rare en Italie ces temps-ci.

Quelque chose est en train de changer dans le paysage italien. Le mouvement pro-palestinien a explosé en solidarité avec la flottille qui a pris la mer pour Gaza à l’automne 2025 a rassemblé des millions de personnes dans les rues, y compris une nouvelle génération qui n’avait jamais participé auparavant à des actions directes. Les événements qui se sont déroulés à Turin au cours du mois dernier montrent que cette phase n’est pas terminée. Alors que l’autoritarisme gagne du terrain à travers le monde, nous voyons également les signes d’une colère ingouvernable parmi la population.

Nous présentons ici, une réflexion sur la manifestation du 31 janvier qui est récemment parue en italien.

1. Le meilleur héritage que la tradition des centres sociaux pouvait laisser aux plus jeunes est une célébration rageuse de ses funérailles.

Le 31 janvier a été plusieurs choses à la fois. Un cortège massif et transversal, la recomposition tardive des différentes pièces d’une gauche antagoniste en crise, écrasée entre l’avancée de la droite réactionnaire et l’imbécillité politique absolue du front progressiste, un dernier souffle de la longue expérience des centres sociaux qui touche désormais à sa fin. Dernier souffle d’une trajectoire qui a certainement connu l’une de ses expressions les plus conflictuelles à travers le centre social turinois, mais qui semble depuis longtemps prise dans une parabole de déclin inexorable. Nous n’écrivons pas ces lignes pour nous en prendre aux vestiges de cette entité que l’on appelle le Mouvement, pour en souligner les limites ou les erreurs. Nous tenons plutôt à dire clairement ce que nous avons vu le 31, au-delà du déroulement prévisible d’un défilé national des centres sociaux, de la gauche traditionelle, de cette partie de la société qui s’est rassemblée autour de la bataille pour la défense de la Sumud Flottilla.

Dans les rues de Turin, il y avait des milliers de jeunes qui n’appartiennent à aucun collectif, structure ou groupe militant. Il y avait des jeunes d’à peine vingt ans ou parfois moins, qui, à la fin du Corso San Maurizio, à l’approche du tournant vers les barrages policiers, se sont équipés, ont formé avec détermination un blackblock et se sont préparés à se battre. Ils ont attaqué la police, ont résisté aux charges, les ont repoussées en avançant et en reculant, mètre par mètre, pendant deux bonnes heures. Ce ne sont pas des choses que l’on voit tous les jours. Ces camarades gravitent dans le monde de la politique radicale, ils sont peut-être descendus dans la rue pour la première fois lors des manifestations pour la Palestine, et ont ressenti un appel irrésistible à venir à Turin.

Pourquoi ? Dans de nombreux cas, il s’agit de personnes qui, pour des raisons d’âge, n’ont même pas vécu personnellement l’histoire de l’Askatasuna ou d’un autre centre social, mais qui ont néanmoins répondu à un appel qui n’est pas celui de l’opposition au gouvernement, d’un discours politique précis sur l’économie de guerre ou les coupes dans les services publics, mais à la promesse d’une explosion de colère, d’une révolte, d’un événement qui renverse les rapports de force au moins pour la durée d’une journée.

On ressort transformé de l’expérience de l’affrontement et ouvert à de nouvelles possibilités : ce que la politique de mouvement peut faire, c’est laisser le champ libre pour que ces possibilités prennent corps et espace

2. Le victimisme ne sert à rien, il faut raconter les faits d’une façon qui rende compte de leur puissance.

Il faut cesser d’avoir honte d’exister. Les fascistes expriment leurs idées avec une virulence effrénée, ils sont à l’offensive dans tous les domaines et sous toutes les latitudes. De l’autre côté, la gauche est l’expression la plus pure d’un moralisme impuissant qui constitue l’autre face des régressions fascistes, celle qui, pendant des décennies, leur a cédé du terrain, par lâcheté et stupidité, préparant ainsi leur victoire. Mais la gauche ne se contente pas d’être vaincue, elle veut entraîner tous les autres dans son amour morbide pour la défaite et l’impuissance. C’est pourquoi, au premier signe de colère et de révolte, elle se livre à des condamnations hystériques et incohérentes : soit elle occulte la réalité du soulèvement, soit elle lance des anathèmes furieux. Face à ce bombardement de mensonges, il faut conserver un peu de lucidité.

Celleux qui sont descendus dans la rue ne sont pas des victimes de la violence policière, qui est une réalité constante et brutale, mais ont courageusement décidé d’affronter cette violence, de s’y préparer, de la renvoyer à l’expéditeur autant que possible. Essayons de rendre sa dignité à cette conduite, celle de la rébellion manifeste, qui est l’acte politique par excellence, dont tout découle. Les raisons de l’émeute sont innombrables : elles s’accumulent au travail, dans la rue, en famille, à l’université, lors d’un contrôle d’identité. Elles résident dans les conditions insupportables que nous vivons tous les jours, dans un avenir catastrophique qui est cyniquement imposé aux nouvelles générations. Sur le Corso Regina, les affrontements ont commencé avant même que les premières lignes du cortège, protégées par des boucliers et des casques, ne soient arrivées. Beaucoup, pour faire un clin d’œil à la gauche, joueront la carte du victimisme, souligneront la violence de la police dans la rue, iront jusqu’à déformer les faits en racontant qu’un cortège sans défense a été soudainement et sans raison chargé à froid par les forces de l’ordre.

Pour qui était présents, tout cela ne peut que paraître ridicule. Ce que nous avons ressenti en voyant les CRS de dos, regardant leurs véhicules en flammes, ne peut être représenté dans la célébration de la défaite, et ne peut peut-être être représenté du tout. De la volonté de réagir et de l’intensité de l’émeute peut naître une puissance politique à la hauteur du présent.

3. La fracture entre qui défent cette société et qui se révoltent est une guerre entre deux mondes. Il n’y a pas ni de language ni logique commune.

Maintenant, ils parlent de lui et écrivent sur lui, le psychologue, le sociologue, l’imbécile. Et ils parlent de lui et écrivent sur lui, mais il reste toujours clandestin.

—G. Manfredi, “Dagli appennini alle bande”

Le silence est menaçant, c’est une étrangeté qui s’accumule, qui ne donne aucun signe compréhensible, et qui finit par exploser […] Ils veulent nous faire parler. Mais nous n’avons rien à dire dans leurs lieux délégués. Leur politique, leur culture, sont des auto-dénonciations. Nous gardons le silence. Silence menaçant de l’étrangeté, de l’absentéisme, du refus, de l’appropriation spontanée, latence d’une nouvelle explosion qui se prépare.

—Collettivo A/Traverso, Alice è il diavolo

Il n’est pas possible de combler le fossé entre celleux qui manifestaient de manière offensive dans la rue et celleux qui, appartenant au monde de l’opinion publique, de la culture et de la classe politique, ont simplement fait preuve d’impuissance, de servilité et de démence (sénile). L’altérité de l’expérience des premiers, face à la lâcheté des seconds, est trop profonde pour qu’il puisse y avoir une quelconque compréhension, inutile d’essayer de débattre, les justifications tourneraient en rond. Ce n’est pas la même langue, et ce n’est pas non plus la même réalité. Ce qui exaspère terriblement le monde progressiste d’un establishment qui n’a plus aucun crédit moral, intellectuel, ni même un sens banal de la décence, c’est le refus de cette génération de dialoguer, de se comprendre, de gaspiller des mots inutiles. Il s’agit d’un silence menaçant qui caractérise les mouvements subversifs, de manière cyclique, depuis longtemps, mais qui revient aujourd’hui avec force. Une opacité et un silence menaçants qui font sauter la machine neutralisante du réformisme, la livrant à sa nature fasciste, la contraignant à embrasser ouvertement les tons hystériques de la pire rhétorique policière : matraques, ordre, condamnations unanimes et sainte inquisition.

Mais comment parler à qui permet un génocide retransmis en direct à la télévision, à qui nit l’évidence de l’effondrement éthique et existentiel, avant même biophysique, de cette civilisation, et recouvre d’un vernis coloré un désastre qui s’aggrave chaque jour davantage ? Comment parler à celleux qui falsifient le sens des mots jusqu’à le faire disparaître complètement ? La vérité, c’est que cette société n’a rien à offrir et que, avant tout, elle n’a aucun sens à offrir qui rende la vie digne, elle n’a aucune ressource subjective autre que la rapacité, le privilège, le nihilisme le plus immoral et le plus lâche. Alors, il vaut mieux que vous ne compreniez pas le mélange d’affection, d’émotions, de solidarité et de force collective qui se dégage d’une journée comme celle du 31. Continuez à broder dessus des récits invraisemblables et des classifications tellement stupides que vous êtes les seuls à pouvoir y croire. Nous essaierons toujours d’être ailleurs que là où vous nous cherchez.

3bis. Le portrait-robot de ceulleux qui se rebellent, le catalogage des sujets sur le terrain, est un travail de police qui doit être rejeté, d’où qu’il vienne. S’éloigner de cette logique est une mesure élémentaire d’hygiène et de stratégie.

« L’effort visant à nous identifier selon les logiques éprouvées de deux siècles de contre-révolution se retourne de manière risible et ignoble contre ceux qui voudraient nous emprisonner dans une formule, afin de nous livrer plus facilement aux murs de la prison. »

—Puzz, “Provocazione” (1974)

Si les tentatives maladroites de la presse, de la politique et des intellectuels autoproclamés de comptoir tendent toutes à donner un profil, à désigner un responsable des affrontements, profitons de leur stupidité et préservons l’opacité que cela nous garantit. Les journalistes et les commentateurs divers vont se creuser les quelques neurones qu’ils ont dans la tête pour tenter de « comprendre ces jeunes », d’« isoler les violents du reste du cortège » ou de se lancer dans des interprétations périmées et indigestes de la psychologie des foules. Nous serons également pris en étau entre qui tentera de nous coller des étiquettes tout aussi agaçantes et, surtout, issues de la même façon de comprendre le monde : « dans la rue, il y avait le grand front contre le gouvernement Meloni », « voici enfin apparaître le nouveau et véritable sujet politique (après les Maranzas,1, la génération Z, les écologistes, la convergence des luttes, les travailleurs du savoir, les travailleurs de la logistique, les jeunes, les précaires…) », tonneront-ils du haut de leurs immeubles occupés qui sentent le vieux.

Peu importe que ce travail laborieux et ridicule de profilage vise à réprimer, enfermer et diaboliser, ou bien à comprendre les raisons, expliquer, récupérer et – pourquoi pas ? – soigner. Rejetons-le. Celleux qui se révoltent font partie d’un peuple qui manque, d’une puissance anonyme et inclassable qui ne se définira que par la stratégie politique et la cohérence éthique que nous serons capables d’organiser. Quand et comment, cela ne regarde que nous.

4. Le retour des émeutes est toujours synonyme du retour de l’organisation autonome en bandes.

Quelques amis se parlent, des petits groupes se créent et deviennent anonymes. La police est attaquée bien avant que les casques et les boucliers n’arrivent à proximité des premiers camions. Pendant deux heures, les attaques se poursuivent par groupes, on se déplace, on essaie de contourner les obstacles, de prendre l’ennemi par surprise. Une dynamique inhabituelle dans ce pays, mais qui s’est déjà produite à d’autres occasions. On pourrait même presque affirmer que lorsque quelque chose se produit, c’est toujours sous cette forme. Des bandes apparaissent et disparaissent, nous les avons vues dans l’autonomie post-68, à Gênes au début de ce millénaire [lors des manifestations violentes contre le sommet du G8 en 2001], puis encore le 15 octobre, 2011 à Rome et sur les places contre le confinement. Plus le temps passe, plus les bandes restent orphelines d’une tradition politique lourde comme un boulet, fille de ce mouvement ouvrier vaincu il y a déjà 50 ans, qui rend le terrain après les charges semblable à des sables mouvants. Pour certains, c’est un deuil, un malheur tombé du ciel pendant la marche glorieuse et séculaire vers le socialisme, pour nous, c’est de l’air pur.

Alors que l’avenue centrale du Corso Regina était bondée, les rues latérales dégagées offraient des perspectives d’attaque intéressantes. D’un point de vue tactique, il y a certainement beaucoup à améliorer. Mais peu importe, le temps joue en notre faveur. Nous apprendrons de nos erreurs.

4bis. Il n’y a pas d’agitateurs extérieurs, mais la conscience d’un enjeu international.

« Il y avait des Français, des Espagnols et des Grecs ». « Les violents viennent de toute l’Europe ». Pour beaucoup de politiciens et de journalistes, l’un des points centraux de l’affaire est précisément celui-ci : la présence de non-Italiens dans les manifestations. Un mélange confus de théories du complot (les infiltrés) et de délires sur des modèles organisationnels paramilitaires, utilisé pour expliquer une réalité somme toute assez simple. L’accumulation d’expériences issues des cycles de soulèvements passés, à travers le monde, contribue spontanément à tisser un réseau de contacts et d’amitiés qui dépasse les frontières nationales. Est-ce si étrange ? L’une des récriminations les plus courantes à l’encontre des protagonistes des émeutes est qu’ils cherchent un exutoire éphémère et instinctif à leurs frustrations existentielles, sans se soucier de construire une perspective politique.

Mais la possibilité que de tels moments se transforment en une force politique solide et durable dépend précisément de la sédimentation stratégique des expériences, des relations et des techniques. Le fait que l’internationalisme soit devenu, même pour la gauche, un mot tabou ou une accusation criminalisante, n’est qu’un autre signe de son état de sclérose avancée. Il serait ridicule de dénoncer la catastrophe en cours si l’on n’a pas l’ambition de s’organiser en tant que force mondiale.

5. La révolte fait voler en éclats la machine infernale de la gauche et de la droite, le dispositif contre-révolutionnaire qui porte les fascistes au pouvoir dans tout l’Occident.

Nous vivons une époque historique marquée par une contre-révolution effrénée. Après une longue série de soulèvements et d’insurrections qui ont secoué le monde à plusieurs reprises, au moins jusqu’en 2019, le spectacle qui s’offre à nous est plutôt désolant. Une soumission absolue de la gauche à l’agenda du capitalisme cybernétique et ultralibéral, agrémentée d’un mépris ostentatoire envers quiconque ne se plie pas aux raisons du progrès, du marché ou de la raison démocratique, a inexorablement préparé la victoire sans appel de la pire droite fasciste. Le mépris pour le retard et l’irrationalité pour qui se révolte, qu’il s’agisse d’automobilistes avec un gilet jaune, d’agriculteurs ou de réfractaires à la surveillance sanitaire, a été un ingrédient décisif dans la préparation de cette victoire. À tel point que la droite, aujourd’hui au pouvoir, a réussi, au fil des décennies, à se draper dans les couleurs de l’alternative, de la contestation, s’appropriant même le mot « révolution ».

À force de vouloir incarner le front du Bien et de l’Ordre, la gauche est seule responsable des dérives fascistes actuelles et de leur renforcement constant. Mais ce n’est pas tout : l’appel à se rassembler dans un camp antifasciste bien aligné et raisonnable, au nom de la lutte contre la peste brune et le danger autoritaire, alimente encore plus un cercle vicieux dans lequel la gauche et la droite se soutiennent mutuellement dans leur fonction contre-révolutionnaire.

Ce n’est pas un phénomène historique inédit : la droite avance avec arrogance, la gauche exprime sa nature conformiste dans la défense de l’ordre et la normalisation institutionnelle. Il en résulte que tout discours politique qui souhaite intervenir dans la sphère publique, pris dans cette machine contre-révolutionnaire, est immédiatement écrasé, rendu incompréhensible. Ou bien il est réabsorbé dans l’un des deux pôles. En ce sens, les formes de guérilla urbaine, attaquées de tous côtés et de toutes parts, sont un geste qui sert à montrer en surface la solidarité évidente entre toutes les composantes de la machine gouvernementale et propagandiste, entre toutes les versions de la sphère publique. En mettant en lumière la fausse alternative entre fascistes et progressistes, que les manifestations pour la Palestine n’avaient que partiellement mise en évidence, les révoltes montrent la possibilité d’une opposition politique effective, de pratiques et de comportements qui, bien qu’encore embryonnaires, libèrent l’espace pour quelque chose de mieux. Quelque chose de plus sérieux et de plus enthousiasmant, que nous nous obstinons à appeler possibilité révolutionnaire.

|

|

5bis. Seule la révolte dans la rue a le pouvoir de faire face aux fascistes.

Nous avons dit que la gauche a construit le consensus des fascistes pendant des décennies. Nous sommes maintenant confrontés à une situation paradoxale où ces personnages désignent les attaques contre la police et les troubles dans la rue comme une faveur objective à la répression, qu’ils soutiennent eux-mêmes haut et fort. Inutile de gaspiller notre salive pour répondre à ces misérables. Nous soulignons simplement quelques constantes historiques qui sont évidentes pour quiconque n’est pas complètement aveuglé. En 2020, à la suite du meurtre de George Floyd, nous avons assisté à une explosion de violence qui a secoué la ville de Minneapolis et les États-Unis de Trump. Cela a conduit à l’incendie de commissariats, de véhicules de police, à des attaques et à des pillages généralisés. Le monde démocratique et progressiste, en Amérique et sous toutes les latitudes, s’est empressé de faire passer pour un « mouvement pacifique » ce qui, selon tous les témoignages crédibles, était en fait un mouvement insurrectionnel. Neutralisation, suppression et répression s’équilibrent dans l’entreprise visant à effacer la possibilité subversive qui se profile dans ces moments-là.

Le résultat politique de l’annulation et la récupération de la révolte est aujourd’hui sous les yeux de tous. La masquer sous le couvert d’une opposition pacifique n’a pas empêché le trumpisme de revenir avec encore plus de force : domestiquer la rupture est non seulement contre-productif, mais aussi dangereux. Cependant, les événements de 2020 n’ont pas été inutiles, car il est assez clair que le souvenir de la révolte n’est pas étranger aux formes de résistance qui apparaissent aujourd’hui contre l’occupation militaire de nombreuses villes et les rafles fascistes de l’ICE. À Minneapolis même, le scénario de guerre civile, de plus en plus manifeste, a déjà conduit à plusieurs meurtres de sang-froid. Les personnes qui ont empêché les arrestations en première ligne, en essayant d’entraver les opérations de police et en enfreignant la loi, ont donné l’exemple d’une résistance courageuse et efficace. Dans un contexte de durcissement de la violence répressive et de la réaction, il est d’autant plus évident que le chœur démocratique ne sert à rien.

Nous laissons au lecteur deux questions : celleux qui descendent dans les rues de Minneapolis au péril de leur vie ressemblent-ils davantage aux jeunes gens qui ont eu le courage d’affronter la police à Turin, ou aux commentateurs bien-pensants qui les condamnent depuis chez eux ? Si le réseau d’organisation et de solidarité qui se structure autour des émeutes, au lieu de céder au chantage d’un retour à la normale, perfectionnait ses moyens et s’organisait pour durer, sommes-nous sûrs qu’un processus de transformation plus radical et plus profond serait une option si absurde ? Pour notre part, nous savons que lorsque le fascisme a connu des revers, c’était précisément lorsque les révoltes ont éclaté, tandis que lorsque la gauche est intervenue, le fascisme a triomphé. Weimar docet. [En référence à la république qui prévalait avant l’arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne.] Dans l’histoire comme aujourd’hui, le contraire de la droite n’est pas la gauche, mais la révolution

|

|

5ter. La théorie du complot des infiltrés est une opération policière à la hauteur de son époque, donc tout à fait invraisemblable et de très mauvaise facture.

Bien sûr, les infiltrés existent, les groupes révolutionnaires en ont découvert et expulsé à maintes reprises et on pourrait citer de nombreux exemples. En aucun cas, il est vraiment décourageant de le répéter, les « infiltrés » ne peuvent déterminer l’issue d’un manifestation, se regrouper par centaines avec une disposition claire et évidente à l’affrontement, prendre naturellement les premières lignes et contraindre, grâce à des instruments de contrôle psychique très sophistiqués, le reste de la manifestation à les suivre, à les soutenir, à ne pas abandonner la place. C’était évident en 2001 à Gênes, ça l’était en 2011 à Rome, ça l’est en 2026 à Turin. D’ailleurs, le 31 janvier a été l’une de ces occasions où le décalage entre celleux qui ont pratiqué l’affrontement en personne et le reste des manifestants était minime, presque personne n’a fui, presque tout le monde a compris les raisons de ce qui se passait. Qui pense que de telles dynamiques sont imputables à l’infiltration a le cerveau dévasté par une exposition permanente à l’abrutissement médiatique et aux technologies numériques, et jusqu’ici, on pourrait aborder la question avec une tolérance compatissante. Vieillir bien n’est pas donné à tout le monde.

Le problème, c’est que la dénonciation des infiltrés , lorsqu’elle prend racine, crée des fantômes collectifs qui ont souvent favorisé le travail de la police, conduisant à des attitudes de suspicion et de délation. Il serait bon, par souci de ridicule et de prudence, voire de lucidité, de mettre fin à ces absurdités.

6. Précision terminologique sur la signification des termes « courage » et « lâcheté ».

L’une des expressions les plus odieuses du bouleversement linguistique éhonté et orwellien qui caractérise le discours public est celle qui évoque, dans la bouche de nombreux politiciens et journalistes, la question du courage. Nous sommes habitués à un usage du vocabulaire dans lequel chaque mot est utilisé pour signifier son contraire : la paix est le règne de l’économie de guerre, l’économie verte empoisonne la planète et la civilisation consiste à se soumettre, à être indifférent à la souffrance des autres, à marcher droit alors que toutes sortes d’injustices et de violences sont perpétrées à deux pas de nous. Si nous n’étions pas si régulièrement éduqués à un tel usage du langage, nous serions stupéfaits d’entendre des pamphlétaires à deux balles et des ministres qui, du haut de leur tribune, qualifient de lâches les jeunes qui étaient dans la rue samedi. Cela fait bouillir le sang. Essayons de nous représenter la scène : quelqu’un qui affronte pendant des heures, sous les tirs de gaz lacrymogènes à hauteur d’homme et les charges incessantes, au péril de sa vie et au risque de finir en prison, les forces de police armées et hyper-équipées d’un État, peut-il être qualifié de lâche ? Les mercenaires qui agissent en toute impunité pour défendre l’ordre sont en revanche un exemple de courage, tout comme les gratte-papiers et les politiciens qui dispensent des jugements moraux sans avoir jamais pris de risque de leur vie. Il suffirait de s’attarder sur cette comparaison et de réfléchir aux termes pour mesurer à quel point vous ne comprenez rien.

|

|

6bis. Qualifier l’incident du policier à terre d’exemple de « violence sauvage » revient à ignorer ce qu’est la violence.

Un CRS finit à terre alors qu’il tente d’en faire trop lors d’une charge. Le reste du peloton l’abandonne sans hésiter. Certains manifestants lui donnent des coups de pied pendant quelques secondes et, dans l’agitation, il reçoit également un coup de marteau dans le dos, tout à fait calibré. Un geste d’autodéfense élémentaire, mesuré, juste et salutaire. Deux jours plus tard, il est déjà sorti de l’hôpital, presque indemne, ce qui n’aurait certainement pas été le cas s’il avait été « martelé ». Cependant, c’est la version des journaux et du récit officiel : une agression furieuse, bestiale, d’une violence impitoyable qui fait horreur.

La mystification est tellement flagrante qu’elle parle d’elle-même, mais il vaut la peine de dire quelques mots. Le premier est qu’à force de subir, l’envie de se venger et de riposter est le symptôme d’un instinct vital plus que compréhensible. Celui qui a frappé l’agent à terre, l’empêchant de se lancer avec enthousiasme dans le passage à tabac des manifestants, s’est défendu lui-même et a défendu les autres. Et il faut le remercier. Tout comme tous celleux qui ont distribué du Maalox, aidé celleux qui étaient à côté d’eux, protégé de toutes les manières possibles le reste du cortège. Le citoyen lambda qui s’indigne des quelques coups de matraque reçus par le flic est victime d’une identification masochiste avec son bourreau, son problème est psychopathologique avant d’être politique.

À une époque où le mot « révolution » est utilisé pour désigner les choses les plus absurdes, au point que même le chef du gouvernement a qualifié les manifestants de samedi de « pseudo-révolutionnaires », pouvez-vous nous expliquer dans quelle révolution les forces de l’ordre n’ont pas reçu, au minimum, une bonne dose de coups de matraque ?

Que peut-on faire après une journée comme celle du 31 ? Une fois l’événement terminé, il y a au moins deux attitudes possibles face à son legs.

On pourrait dire « nous avons plaisanté », essayer de rendre plus digeste l’intensité et la violence de quelque chose qui nous dépasse, qui est dangereux et qui pourrait avoir des conséquences imprévues. Des conséquences non seulement en termes pénaux ou répressifs, mais aussi en termes de désorganisation ou de crise des formes d’organisation connues, d’impossibilité de reproduire les modes d’action politique que nous avons connus jusqu’à la veille. Les alliances politiques sous le signe de l’unanimisme se fissurent, la propagande ennemie divise le consensus en diabolisant les pratiques les plus offensives, on se retrouve dans une situation inconfortable. La première option consiste à tenter de recomposer ce consensus en reconstruisant une grande famille unique, de ramener l’expérience de l’affrontement – dans ce qu’elle a de plus dérangeant – à un récit édulcoré et rassurant qui convienne à tous les goûts. La tactique de recomposition a posteriori, qui consiste à tenter de recoller les morceaux, vise à minimiser l’attaque contre la police, à mettre l’accent sur les violences envers les manifestants et à reprendre le rôle des « gentils » dans la lutte commune contre les politiques gouvernementales. C’est une tactique qui trouvera - avec difficulté - un certain soutien dans une partie du monde intellectuel et politique, mais nous doutons qu’elle puisse aller très loin. Les images des troubles sont encore trop vivaces dans l’esprit de tous. Le pire, c’est qu’une telle attitude crée un décalage paralysant pour qui a vécu ce moment et se souvient bien à quel point l’explosion de colère collective n’avait rien de « défensif ».

|

|

Une deuxième façon de réagir correspond plutôt à un pari : plus risqué, car avoir toutes les voix, toutes les opinions contre soi n’est jamais une position confortable. Mais aussi plus authentique et passionnante. Dire aux personnes qui se sont battus dans la rue que ce qui s’est passé est grave, que la destruction a sa propre rationalité politique, qu’on peut croire en l’intensité de cette expérience et l’organiser en une possibilité concrète et générale. Nous avons parlé de la résistance contre l’ICE en Amérique, qui représente au moins en partie une image de notre avenir proche, sous le signe de la guerre civile et de la cruauté fasciste. La rencontre entre les gestes d’opposition dans la rue, en défi ouvert à la police, les réseaux de soutien et d’organisation populaire, et une possible intensification du conflit, représentent une indication fondamentale de nos futures défis.

Les personnes qui ont vécu la place du 31, qui prennent conscience de l’état du monde dans lequel ils vivent et de l’ampleur de son désastre, savent qu’ils ne peuvent rien attendre des alliances politiques institutionnelles, des protections juridiques, des mouvements d’opinion. Ce n’est qu’en croyant profondément à l’impact de la révolte, aux amitiés qui s’y tissent, à la chance qu’elle se transforme en une puissance révolutionnaire, que l’on peut s’immuniser contre l’épidémie de stupidité et de cynisme qui semble avoir contaminé nos contemporains.

« … face à cette façade de marbre, si nous continuons à creuser, nous trouverons peut-être un filon d’or. C’est peut-être cela, la révolution. »

|

|

-

« Maranza » est un terme péjoratif désignant les populations racialisées, avec une connotation criminelle et générationnelle (faisant souvent référence à la population marocaine dont le nom est dérivé, mais pas uniquement), largement utilisé dans le journalisme. Dans le contexte italien, il évoque un large éventail de significations, impliquant l’incompatibilité et le conflit avec l’ordre existant. ↩

01.02.2026 à 21:08

Contrôle des foules : apaisement, avant-gardisme et grève générale : Une analyse des « Villes Jumelles »

Texte intégral (4088 mots)

Dans l’analyse qui suit, des participant·e·s à la résistance contre les opérations des services d’immigration et de douanes (ICE) dans les « Villes Jumelles » reviennent sur les enseignements tirés des grèves du 23 et du 30 janvier, et réfléchissent à des moyens pour élargir et renforcer le mouvement.

Le 23 janvier 2026, une grève générale contre l’occupation de l’ICE a paralysé les « Villes Jumelles ». Sept jours plus tard, le 30 janvier, une seconde grève a eu lieu. La première de ces grèves massives a attiré beaucoup plus de participant·e·s que la seconde.

Un sondage réalisé par les organisations syndicales et confessionnelles participantes indique que 23% des électrices et électeurs inscrit·e·s sur les listes électorales ont participé d’une manière ou d’une autre à la première grève, un chiffre qui n’inclut même pas de vastes secteurs de la classe ouvrière, tels que les travailleuses et travailleurs sans papiers, les jeunes et les dizaines de milliers de personnes qui, on le comprend, sont déçues par le système politique. En extrapolant à partir de ces sondages, qui indiquent que 38% des personnes ayant participé d’une manière ou d’une autre à la grève ont activement refusé de travailler ce jour-là, nous pouvons conclure que plus de 300 000 personnes se sont retirées de l’économie lors de la journée du 23 janvier rien que dans les « Villes Jumelles ».

Un grand centre commercial somalien appelé Karmel Mall a fermé ses portes pour la journée. Les crèches et garderies ont également été contraintes de fermer lorsque le personnel a exigé un jour de congé. Des employé·e·s ont forcé un important centre d’appels de l’opérateur AT&T à cesser ses activités pour la journée. La plus grande maison de retraite de la région métropolitaine des « Villes Jumelles » a organisé des réunions obligatoires avec l’ensemble du personnel pour menacer de licencier quiconque participerait à la journée de grève générale, mais ces tactiques d’intimidation ont échoué et la maison de retraite a dû faire face à un absentéisme massif au sein de ses effectifs. La population combinée de Minneapolis et Saint Paul est inférieure à 750 000 habitant·e·s ; ce vendredi-là, nous avons vu environ 100 000 personnes descendre dans la rue par des températures négatives. On peut conclure sans risque qu’au moins un·e habitant·e sur huit des « Villes Jumelles » a participé à la grève générale.

La plupart de nos actions depuis le début de l’attaque fédérale contre les « Villes Jumelles » ont été réactives. Nous avons organisé des réseaux d’intervention rapide pour documenter les activités de l’ICE et nous opposer à leurs opérations ; nous les avons chassés de certaines zones après qu’ils aient tiré sur ou assassiné des personnes ; nous avons également tenté de bloquer leur quartier général. Ce qui était vraiment génial avec la grève générale, c’est qu’elle était proactive : en stoppant notre participation au système économique, nous exercions une pression non seulement sur le régime Trump, mais aussi sur la classe capitaliste qui le soutient et sur les politiciens démocrates qui, pour la plupart, sont restés à l’écart ou ont activement aidé les chasseurs de primes à kidnapper nos voisin·e·s et à nous terroriser.

Si nous voulons parvenir à un avenir où nous ne serons pas à la merci d’un État policier totalitaire, nous devrons développer notre capacité à mener des actions collectives telles que la grève générale du 23 janvier. Nous devons devenir capables d’exercer de manière proactive une influence sur nos adversaires, de fracturer leurs coalitions et, à terme, de briser leur emprise sur le pouvoir. Qu’est-ce qui pourrait nous en empêcher ?

Apaisement

La deuxième grève générale a également été massive, bien que nettement moins importante que la première. Selon les sources, le nombre de manifestant·e·s dans le centre-ville est estimé entre 20 000 et 30 000 personnes. Plusieurs facteurs expliquent cette différence en termes de participation.

Tout d’abord, la grève générale du 23 janvier avait été annoncée au moins dix jours à l’avance, alors que celle du 30 janvier n’avait été annoncée que cinq jours avant. Mais cela ne suffit pas à expliquer cette différence. Lors de situations d’urgence et de colères extrêmes, les actions qui sont annoncées immédiatement sont parfois plus efficaces que celles annoncées trop longtemps à l’avance. La grève générale du 23 janvier s’est produite à un moment où la dynamique était à son apogée, alors que les gens cherchaient désespérément un moyen d’agir ; la grève du 30 janvier, quant à elle, s’est produite alors que les politiciens avaient réussi à saper cette dynamique.

Les mouvements se replient souvent après avoir obtenu des concessions, comme dans le cas présent avec la rétrogradation du « commandant en chef » de la police des frontières Greg Bovino et les promesses creuses des politiciens démocrates de négocier certaines « mesures de protection » autour des activités de l’ICE. Tout victoire apparente, aussi symbolique soit-elle, agit comme une soupape de pression qui atténue le sentiment d’urgence ressenti par la population.

Bien que les habitant·e·s des « Villes Jumelles » subissent depuis des mois les violences effroyables de l’ICE, le remplacement de Bovino par Tom Homan, le tsar des frontières, a donné l’occasion aux politiciens locaux d’affirmer un nouveau discours, le gouverneur Tim Walz appelant à « un retour à la normale ». Au mieux, cela signifiera une Gestapo plus aimable et plus douce.

Donal Trump et les démocrates du Minnesota ont tous intérêts à « faire baisser la température », même si cela signifie que les enlèvements de l’ICE se poursuivent par milliers. Un groupe local des « Villes Jumelles » spécule que Walz et Trump travaillent déjà ensemble pour que les opérations de l’ICE puissent se poursuivre de manière un peu moins controversée :

Nous pouvons déduire la nature de l’accord conclu entre Walz et Trump à partir de ce que nous avons vu au cours des six derniers jours. La police des frontières a abandonné sa fonction précédente de contrôle des foules au siège local de l’ICE, le bâtiment fédéral Bishop Henry Whipple. Elle a désormais cédé ce rôle aux shérifs du comté de Hennepin. Dans le passé, nous avons vu ces shérifs porter des uniformes de police bleus standards. Ce matin, lorsqu’ils ont frappé et arrêté au moins cinq manifestant·e·s devant le bâtiment Whipple, ils étaient vêtus d’équipements tactiques, d’uniformes verts et de cagoules. Il était presque impossible de les distinguer des agents BorTac qu’ils sont censés remplacer. Il semble clair que Walz a proposé ses propres soldats d’assaut pour remplacer ceux de Trump, afin que l’opération Metro Surge puisse se poursuivre sans relâche et qu’il puisse sauver la face en prétendant que les pires envahisseurs fédéraux sont rentrés chez eux.

Même si les démocrates parviennent à faire en sorte que l’ICE se comporte de manière plus courtoise, cela ne devrait apaiser personne. Si tout ce que l’administration Trump a à faire pour normaliser la présence de milliers d’agents de l’ICE dans les rues est de commencer à recourir à une violence débridée, puis de se replier sur une approche légèrement moins provocatrice, elle répétera cette tactique dans tout le pays. Il n’y a pas de rôle « approprié » pour l’ICE ; Donald Trump a injecté des milliards de dollars dans l’ICE dans le but de constituer une armée privée chargée de réprimer les boucs émissaires et les ennemis politiques. La route vers le fascisme est pavée de réformes qui apaisent la population juste assez longtemps pour resserrer l’étau.

Plutôt que d’essayer de réformer des institutions qui existent dans le seul but d’enlever, d’opprimer et d’assassiner, nous devons les abolir.

Il ne peut y avoir aucun compromis avec des institutions qui existent dans le seul but d’opprimer.

Avant-gardisme

L’autre raison pour laquelle la deuxième grève a été moins suivie est que les syndicats, les organisations de défense des droits des migrants et les institutions religieuses qui avaient soutenu la mobilisation du 23 janvier n’ont ni soutenu ni mobilisé leurs membres pour le 30 janvier. Au contraire, l’appel à la grève du 30 janvier semblait provenir d’une coalition d’organisations étudiantes de l’université du Minnesota, notamment les associations d’étudiant·e·s somalien·ne·s, éthiopien·ne·s et érythréen·ne·s, l’Union des étudiant·e·s noir·e·s et une organisation d’étudiant·e·s diplômé·e·s.

Pour comprendre la dynamique politique derrière ces deux grèves très différentes et la baisse de participation le 30 janvier, nous devons nous pencher sur un fardeau qui pèse depuis des siècles sur les mouvements révolutionnaires : l’avant-gardisme.

L’avant-gardisme se défini comme :

« La stratégie par laquelle une organisation tente de se placer au centre d’un mouvement révolutionnaire et de l’orienter dans une direction conforme à son idéologie. »

L’idée d’un parti révolutionnaire d’avant-garde sous-tend pratiquement tous les projets socialistes autoritaires depuis le XIXème siècle. En novembre 1917, Vladimir Lénine prononça un discours dans lequel il établit le modèle de tous les partis socialistes d’État, affirmant que :

« Un parti est l’avant-garde d’une classe, et son devoir est de diriger les masses et non pas simplement de refléter le niveau politique moyen des masses. »

Les organisations qui se modèlent sur cette image se considèrent comme étant le cerveau du mouvement, et les participant·e·s ordinaires comme constituant le corps. Elles estiment que leur rôle consiste à guider une population ignorante vers une direction plus « avancée ».

L’anarchiste Alfredo Bonanno a résumé sa critique de cette approche de manière assez succincte :

« Cette forme d’organisation a tendance à se couper du mouvement révolutionnaire qui l’a engendrée et à s’imposer à lui. »

Mais ne vous fiez pas uniquement à l’avis de Bonanno. Pour nous, il ne s’agit pas d’une question idéologique – d’une question de marque politique – mais d’une question stratégique.

Le problème avec l’avant-gardisme, c’est que même quand ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Même lorsque l’avant-gardisme consolide le contrôle d’un mouvement entre les mains des dirigeants d’une seule organisation, il ne rend pas le mouvement plus dynamique et efficace. Que l’organisation en question utilise son autorité pour imposer une direction au reste du mouvement ou pour empêcher ce dernier d’agir, elle ne peut que freiner la croissance d’un mouvement caractérisé par un sens largement répandu de l’action et de l’initiative. De plus, les organisations qui se considèrent comme l’avant-garde du mouvement ont tendance à se faire concurrence pour le contrôle, ce qui nuit aux perspectives du mouvement dans son ensemble. La grève générale du 30 janvier est instructive car elle offre des exemples de ces trois résultats.

À 14h, le 30 janvier, il était clair pour tou·te·s celles et ceux qui suivaient l’événement que les groupes d’étudiant·e·s n’étaient pas les véritables instigateurs de la grève. Un certain parti socialiste autoritaire menait la danse. Leurs pancartes imprimées de manière professionnelle affichaient leur numéro de téléphone. Leurs agents vêtus de gilets jaunes contrôlaient la foule et dirigeaient les gens le long d’un itinéraire prédéterminé. Leurs lanceurs de slogans ouvraient la marche et se tenaient debout à l’arrière d’un camion à plateau de 8 mètres de long avec un système de sonorisation. Nous avons défilé en formant un grand cercle, commençant et terminant au même endroit, Government Plaza. Cette stratégie ne laissait aux participant·e·s aucune possibilité d’affronter les forces de l’ordre ou de perturber les infrastructures de l’ICE. Comme pratiquement tous les événements organisés par ce groupe, la marche était autant une publicité pour le parti qu’une tactique visant à exercer une pression sur la classe dirigeante et à donner du pouvoir aux opprimé·e·s.

On peut supposer que ce parti en particulier, assez important selon les normes des sectes marxistes-léninistes aux États-Unis, mais sans grande influence dans les « Villes Jumelles », avait canalisé ses plans par l’intermédiaire de groupes d’étudiant·e·s à l’université. Il les a utilisés comme intermédiaires pour appeler à la grève à un moment où le fer était chaud et où la population du Minnesota réclamait à grands cris de lutter contre l’ICE. Comme le font souvent les partis d’avant-garde, il menait la danse en arrière-plan.

Mais tout n’allait pas pour le mieux dans l’écosystème plus large des organisations de gauche. Un autre parti marxiste, moins présent sur la scène nationale mais beaucoup plus établi à Minneapolis, a refusé de participer à la grève du 30 janvier. Par l’intermédiaire de l’une de ses organisations écran les plus actives, le Minnesota Immigrant Rights Action Committee, ce parti concurrent a ostensiblement refusé de soutenir la grève générale, expliquant ainsi sa décision :

« Il ne s’agit pas d’une action MIRAC. Nous soutenons la lutte des travailleuses et des travailleurs et suivons l’exemple des syndicats en matière de grèves et d’activités liées aux grèves. Nous n’avons pas vu la grande majorité des syndicats adhérer à cette initiative. MIRAC apposera toujours son logo sur ses événements. Nous ne soutenons pas les actions qui ne portent pas le logo d’une organisation, car nous ne pouvons pas garantir la sécurité des participant·e·s. »

Comme cette proposition de grève générale venait de l’extérieur, ils ne pouvaient que la considérer avec suspicion et avec une approche territorialiste. Alors que leurs concurrents menaient la danse depuis les coulisses, cette organisation cherchait à se tenir complétement à l’écart, comme si elle pouvait rester neutre dans un train en marche.

Ces échecs organisationnels ne sont pas simplement fortuits. Il s’agit de schémas familiers associés depuis des générations à l’approche avant-gardiste de la construction de mouvements. L’approche politique du tout ou rien, le sectarisme jaloux, l’attitude de guerre de territoire, la dépendance à l’égard des groupes écran, la dépriorisation des tactiques qui confrontent réellement les autorités et la volonté opportuniste de s’emparer d’un rôle de leadership au-delà de toute autre considération stratégique sont autant de signes reconnaissables de l’avant-gardisme.

La résistance à l’ICE dans les « Villes Jumelles » est devenue puissante parce qu’au lieu de partir de modèles de leadership descendants, elle est partie de la base avec des modèles que tout le monde pouvait utiliser, des modèles qui maximisaient l’action et l’autonomie de tou·te·s celles et ceux qui voulaient participer. Les réseaux d’intervention rapide se sont multipliés parce qu’ils donnaient du pouvoir à chacune et chacun, parce qu’ils faisaient de chacune et chacun des protagonistes, et non parce qu’ils étaient contrôlés par un leadership infaillible. Au contraire, le modèle d’intervention rapide des « Villes Jumelles » a supprimé les goulots d’étranglement et la centralisation du modèle développé quelques mois plus tôt à Chicago, modèle qui étaient déjà horizontal et participatif.

Le mouvement dans les « Villes Jumelles » s’est développé à partir d’un processus d’expérimentation organique, offrant un espace à l’ingéniosité et à l’initiative de chacune et chacun et reconnaissant la force qui existe dans la diversité plutôt que dans le contrôle d’un leadership préexistant. Il a ainsi pu devenir plus grand, plus fort et plus intelligent que n’importe quel parti politique. Les gens essaient différentes tactiques et stratégies et s’en tiennent à celles qui fonctionnent, et non à celles qui profitent à un groupe dirigeant. Il ne faut pas confondre le développement des effectifs d’organisations hiérarchisées avec le renforcement du pouvoir d’un mouvement. Par exemple, de nombreux syndicats ont officiellement refusé de participer aux grèves du 23 et 30 janvier, mais les membres de la base y ont néanmoins participé. La disposition des militant·e·s de la base à faire grève précède presque toujours celle des dirigeants, tant dans les syndicats que dans les partis politiques.

Tant que nous mouvements dépendront d’organisations avant-gardistes et de leurs mesquines luttes de pouvoir, nous resterons à leur merci et, par conséquent, à la merci de la classe dirigeante. Nous avons besoin d’un mouvement qui ne puisse pas être freiné ou détourné par aucun dirigeant, un mouvement qui oblige tous les avant-gardistes en herbe à le suivre sans tarder, en mettant de côté leurs querelles et leurs ambitions insignifiantes. C’est ce qui a rendu la grève du 23 janvier si puissante.

Le problème avec la grève du 30 janvier n’était donc pas qu’elle ait rassemblé moins de monde que celle du 23 janvier, en soi. Bon nombre des expériences menées par les participant·e·s au mouvement dans les « Villes Jumelles » ont rassemblé beaucoup moins de monde, tout en ouvrant de nouveaux horizons et en démontrant des possibles que d’autres personnes pourraient exploiter et améliorer. Mais se contenter de reproduire les victoires précédentes du mouvement dans le seul but de recruter de nouveaux membres, sans laisser de place à l’innovation et à la confrontation, ne peut le mener qu’à sa perte.

La question importante est de savoir si un modèle organisationnel est reproductible, permettant à celles et ceux qui l’utilisent de résister à l’oppression, ou extractif, servant à concentrer le pouvoir entre les mains des dirigeants.

C’est précisément le caractère non hiérarchique de la résistance à l’ICE dans le Minnesota qui l’a rendue efficace. La nature décentralisée des groupes d’intervention rapide leur a permis d’être pérennes et agiles. L’initiative des combattant·e·s autonomes dans les quartiers a permis aux gens de se révolter chaque fois que les agents fédéraux ont tiré sur nos voisin·e·s ou les ont assassiné·e·s. L’horizontalité de nos réseaux d’entraide les rend opaques pour les autorités fédérales tout en leur permettant de nourrir, d’habiller et de prendre soin des familles vulnérables. Aucune organisation officielle n’oserait jamais revendiquer les innombrables actes de bravoure grâce auxquels les individus ont collectivement fait avancer ce mouvement. L’anarchisme quotidien de la révolution de Minneapolis est sa plus grande force.

Dans la mesure où nous permettons aux forces descendantes de prendre le contrôle du mouvement, nous compromettons son intégrité structurelle et nous nous exposons à la défaite. Avec tant d’enjeux, nous ne pouvons pas nous permettre que cela se produise.

Nous n’avons pas besoin que tou·te·s celles et ceux qui participent au mouvement soient d’accord. Certain·e·s croiront aux fausses promesses des politiciens démocrates, au moins jusqu’à la prochaine trahison. D’autres préféreront se tourner vers le leadership d’organisations autoritaires. Mais si une masse critique de personnes comprend que personne ne viendra nous sauver, que c’est vraiment à nous de gagner ce combat, et que nous prenons personnellement l’initiative de nous opposer à l’ICE, en faisant tout ce qui est nécessaire, indépendamment de ce que prescrivent les politiciens ou les partis politiques, notre mouvement restera suffisamment dynamique pour continuer à se développer.

Et à la fin, nous gagnerons.

Lectures complémentaires

- Les manifestations bruyantes qui empêchent les agents de l’ICE de dormir dans leurs hôtels : Un modèle issu des « Villes Jumelles »

- Minneapolis réagit au meurtre d’Alex Pretti : Récit d’un témoin oculaire

- Des manifestant·e·s bloquent le quartier général de l’ICE à Fort Snelling, dans le Minnesota : Compte rendu d’une action menée pendant la grève générale dans les « Villes Jumelles »

- De l’intervention rapide au changement social révolutionnaire : Le potentiel des réseaux d’intervention rapide

- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : Un récit depuis les rues

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities : A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

29.01.2026 à 09:01

Franchir le pas : on est vraiment plus en sécurité à l’avant : L’encerclement du complexe de l’ICE à Portland

Texte intégral (1726 mots)

Au début du deuxième mandat de Donald Trump, beaucoup de personnes étaient paralysées à l’idée que toute forme de résistance ne ferait que jouer en sa faveur. Lui et ses partisans semblaient être une force inarrêtable, sortie tout droit d’un cauchemar. Dans ce contexte, nous avions publié un article « It’s Safer in the Front » (« Il est toujours plus prudent d’être en première ligne »), dans lequel nous affirmions qu’éviter la confrontation n’était pas la stratégie la plus efficace pour survivre à la montée du fascisme.

Un an plus tard, le charme est rompu. L’administration Trump a causé d’énormes dégâts, mais elle n’a pas réussi à pacifier la population. Au contraire, les gens perdent leur peur, deviennent plus aptes à riposter et apprennent, ce faisant, que notre passivité et notre isolement sont essentiels au contrôle exercé par l’administration.

Aucun politicien, aucun parti, aucune pétition ne nous protégera des ravisseurs et des meurtriers qui détiennent aujourd’hui le pouvoir. Notre seul espoir réside dans notre courage collectif. Si nous ne le trouvons pas, celles et ceux qui contrôlent les institutions n’auront aucune raison de satisfaire nos revendications ; si nous le trouvons, nous pourrons nous défendre les uns les autres, renverser les autocrates et changer le monde comme bon nous semble.

Dans le récit suivant, un·e participant·e à une manifestation à Portland décrit l’expérience de franchir collectivement le pas vers la révolte et de découvrir que, lorsque tout le monde agit ensemble, le pouvoir de nos oppresseurs s’évapore.

« Nique ces fascistes. »

On est vraiment plus en sécurité à l’avant

Le samedi 24 janvier, des agents de la police des frontières (Border Patrol) ont ouvert le feu à Minneapolis, exécutant publiquement Alex Pretti alors qu’il tentait de défendre une femme que des agents fédéraux poussaient à terre et aspergeaient de gaz lacrymogène. Ils lui ont tiré dessus à dix reprises dans le dos.

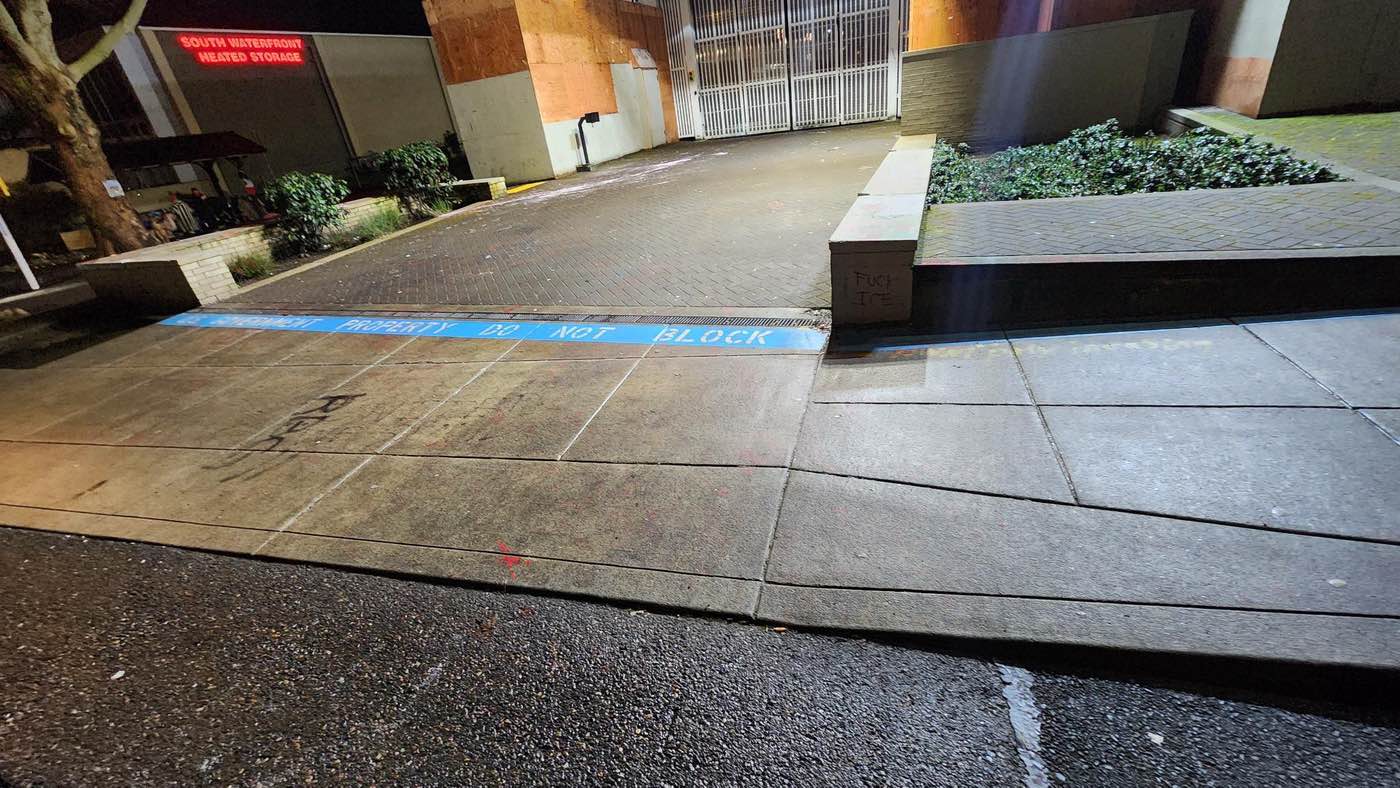

Le même soir, des personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du Service de l’immigration et des douanes étatsunien (ICE) à Portland, dans l’Oregon. Alors que la nuit tombait, la colère légitime de la foule était palpable. L’énergie était différente de celle des nuits précédentes.

L’été dernier, alors que des manifestations se déroulaient devant le bâtiment officiel, les agents fédéraux avaient tracé une ligne bleue à l’entrée de l’allée menant au complexe, avertissant clairement que personne n’était autorisé à la franchir. Depuis lors, de petits groupes de personnes et même des manifestant·e·s isolé·e·s ont franchi cette ligne, ce qui a souvent conduit les agents à procéder à des arrestations ciblées ou à appréhender sur le moment des individus.

Samedi, c’était différent. Il n’y avait plus de place dans l’allée menant au complexe. Elle était complétement remplie, et les gens débordaient sur la rue. En quelques minutes, la foule a commencé à faire de la place pour les bennes à ordures et les autres objets qui avaient été amenés devant le bâtiment afin d’ériger une barricade devant la porte principale. Peu après, une autre porte que les agents fédéraux utilisent parfois pour sortir du bâtiment officiel a également été barricadée.

Il convient de noter que, contrairement aux mois précédents, il n’y a pas eu d’intervention pour tenter de rétablir l’ordre, ni de débats houleux sur les tactiques à adopter. Les gens ont applaudi la mise en place des barricades. La foule était unie et n’avait pas peur de le montrer.

Au bout d’un certain temps, les agents fédéraux, incapables de sortir par leur portail habituel pour exercer leur violence routinière, ont commencé à tirer des munitions à travers et par-dessus la barricade. Une fois qu’ils ont réussi à mettre un peu de distance entre eux et la foule, ils ont poussé et traîné les barricades plus loin dans l’allée, puis ont fini par se retirer derrière leur portail, avant que ce dernier ne se referme derrière eux.

Les personnes ont été gazées, mais cela ne les a pas découragées. L’énergie est restée vive.

Il est courant que les agents interviennent avec violence et brutalisent les manifestant·e·s afin de dégager la voie pour que les véhicules gouvernementaux puissent entrer ou sortir du complexe. Mais cette nuit-là, ils utilisaient une autre allée située à l’arrière du bâtiment pour leurs véhicules. Lorsqu’ils sont sortis par l’avant du bâtiment, leur seul objectif était donc de blesser des gens.

Les officiers sont sortis dans le seul but de blesser les gens…

Ils sont de nouveau sortis, et cette fois-ci, l’assaut est devenu plus violent. Ils ont attaqué les gens avec des grenades assourdissantes et des balles de poivre, remplissant la zone avec encore plus de gaz lacrymogène que lors de la première attaque. Après cette salve de munitions, ils ont de nouveau battu en retraite.

Un calme s’est installé. La foule s’est regroupée. Les médics ont rincé les yeux des personnes touchées. Les gens ont repris leur souffle, beaucoup restant debout, immobiles juste devant le bâtiment fédéral.

Puis les agents fédéraux sont intervenus une dernière fois.

Ils ont utilisé plus de gaz lacrymogène et ont tiré plus de munitions que lors des deux offensives précédentes réunies. C’était implacable.

…et ont été contraints de battre en retraite à plusieurs reprises.

Au milieu du chaos, quelqu’un a crié : « On est plus en sécurité à l’avant ! » La foule s’est précipitée vers l’avant, plus nombreuse et plus unie que jamais auparavant cette nuit-là.

Alors qu’une nouvelle vague de gaz envahissait l’air, notamment des grenades fumigènes contenant de l’hexachloroéthane (HC), tout le monde s’est déplacé en bloc. Presque toutes les grenades lancées par les agents dans la foule ont été renvoyées immédiatement. D’autres manifestant·e·s, armé·e·s uniquement de pancartes, ont couru à travers les nuages de fumée pour éloigner le gaz de celles et ceux qui étouffaient.

Les fédéraux voulaient semer la peur. Ils voulaient que la foule se disperse dans le désordre le plus total. Ils voulaient que les personnes soient isolées, s’étouffent et se bousculent pour se mettre en sécurité.

Au lieu de cela, ils ont récolté la solidarité.

Ils ont eu face à eux une foule qui refusait de battre en retraite. Ils ont eu face à eux des inconnu·e·s qui se serraient les un·e·s contre les autres dans les nuages de gaz lacrymogène. Ils ont eu face à eux des medics qui courraient vers la fumée au lieu de s’en éloigner. Ils ont eu face à eux des personnes qui, armées uniquement de pancartes en carton et de bandanas trempés pour lutter contre les gaz, tenaient tête à des agents en tenue anti-émeute équipés d’armes de guerre.

Chaque fois qu’ils tiraient, la foule se regroupait. Chaque fois qu’ils avançaient, les gens se regroupaient à nouveau. Le message était clair : la répression ne leur permettait pas de reprendre le contrôle, et la violence ne ferait pas disparaître les personnes présentes devant le complexe fédéral.

Ce qui s’est passé cette nuit-là n’était pas du désordre. C’était un refus collectif. C’était des gens qui décidaient, en temps réel, qu’iels n’accepteraient pas sans broncher la terreur étatique dans leur ville. C’était la douleur et le chagrin qui se transformaient en action. C’était la rage qui se transformait en protection. C’était la compréhension que lorsque le gouvernement assassine quelqu’un pour avoir défendu les autres, la seule réponse morale est de se lever. Ensemble.

Grâce à cette solidarité, personne n’a été arrêté par les autorités fédérales pour avoir franchi leur ligne bleue.

Les barricades peuvent être emportées. Les grenades lacrymogènes peuvent être tirées. Les portes et portails peuvent se fermer brusquement.

Mais la ligne que les autorités fédérales avaient tracée à la peinture bleue l’été dernier a aujourd’hui disparu. La peur qu’elle était censée susciter n’a pas duré. Les gens l’ont franchie. Iels l’ont effacée. Et iels ne reviendront pas en arrière.

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie