31.01.2026 à 13:15

Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France

Une balade naturaliste au nord du Grand Paris, parmi les fauvettes et les églantiers, ça vous dit ? Dans son livre “Sauver les terres agricoles”, l’ethnologue Stéphane Tonnelat raconte la lutte du Collectif pour le Triangle de Gonesse contre l’artificialisation des terres agricoles en général et le mégaprojet EuropaCity en particulier. Extrait.

L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8774 mots)

Extrait du livre de Stéphane Tonnelat Sauver les terres agricoles, paru en 2026 aux éditions du Seuil dans la collection « Écocène ». Retrouvez une présentation dessinée par Yug du récit de l’enquête de Stéphane de Tonnelat ici (2024).

Scène 12 : « Un grenier pour les oiseaux ». Où l’on découvre la biodiversité, un milieu complexe, à la fois agricole et sauvage, une écologie bâtie sur les ruines d’une économie industrielle. Bienvenue dans l’Anthropocène !1

Une visite naturaliste

Quand j’arrive à 9 heures ce samedi 25 mai 2019, sous un ciel gris blanc, une semaine après la troisième fête des terres de Gonesse, Georges le naturaliste patiente à la barrière agricole. C’est un homme d’une cinquantaine d’années avec des cheveux raides en mèches rabattues qui lui donnent un air réservé. Mais son visage s’anime lorsqu’il sourit d’un air entendu, comme s’il était au courant d’un scoop : « J’ai eu le temps de faire un tour et j’ai entendu un oiseau intéressant, une tourterelle des bois ! On n’entend pas la même chose à l’aller et au retour, il faut vraiment prendre son temps. »

Pendant que nous attendons les autres, il repère un gravelot en vol. C’est un oiseau limicole. Le nom vient du limon, c’est-à-dire qu’il habite les vasières. Il vit habituellement au bord de rivières pourvues de bancs de sable, des rivières aux cours non contrôlés. Mais les terrains vagues peuvent lui servir de remplacement, dit-il en pointant derrière la palissade. Jeanne arrive à pied. C’est une des quelques militantes qui habite Gonesse, investie aussi dans la lutte contre la chasse et l’exploitation des animaux d’élevage. Elle nous annonce essoufflée que l’hôtel de la Patte d’Oie a été rasé. Les travaux de démolition avancent sur les bords du Triangle. Les bâtiments ont d’abord été expropriés au nom de l’intérêt général, puis abandonnés aux éléments, leur toit enlevé pour empêcher toute occupation et accélérer le pourrissement. Aujourd’hui, le nettoyage commence. La friche serait-elle mûre pour la rénovation ? Georges n’est pas d’accord. Elle grouille de vie !

Denis et Béatrice nous rejoignent. Nous commençons à marcher sur le chemin de la justice vers le petit terrain où nous nous retrouvons les dimanches. Mais Georges nous arrête pour nous faire admirer une haie : « Les buissons d’églantiers et de cornouillers sanguins ne sont pas plantés en ligne. Ils sont arrivés de façon naturelle, disséminés par les oiseaux. Les étourneaux, les grives et les merles mangent les graines au printemps, les rejettent et elles germent au printemps suivant. Ces oiseaux créent le milieu pour d’autres espèces d’oiseaux qui vont nicher dans les buissons. Il faut huit à dix ans pour que le cycle soit bouclé. »

Pour Georges, nous avons là une magnifique haie adulte. Pour moi, elle vient d’apparaître. Une autre espèce endémique est le merisier ou cerisier des oiseaux. Les stries horizontales sur le tronc montrent que c’est un spécimen âgé. Les églantiers à fleurs roses sont des rosiers sauvages. Les fleurs n’ont que cinq pétales. Les fruits s’appellent cynorhodons. Dans mon enfance, on s’en servait pour faire du poil à gratter. On peut aussi en faire des confitures. Les buissons les plus nombreux sont les cornouillers sanguins. Les rameaux sont rouges sous la lumière. Ils produisent énormément de fleurs et leurs fruits sont très consommés par les oiseaux. Ils ont les feuilles opposées et non pas alternes comme les saules, communs dans le Triangle.

Georges insiste sur un point qu’il nous répétera de différentes manières : il apprécie les haies naturelles et n’aime pas les espèces plantées par les humains, particulièrement si elles ne sont pas du coin. Les peupliers d’Italie le long du chemin sont bien alignés, preuve qu’ils ont été plantés. Cela dit, les pics en ont besoin pour se nourrir d’insectes mangeurs de bois et ils servent de perchoirs : « Les haies spontanées nous parlent. Elles nous donnent des informations sur les sols et sur les oiseaux. Les haies plantées ne parlent pas. »

Je commence à comprendre la distinction entre indigène et étranger. Il ne s’agit pas tant de distinguer les plantes rudérales des invasives que de différencier celles qui se sont implantées toutes seules de celles qui n’ont pas eu le choix, plantées de la main de l’homme. Les premières choisissent leur environnement et c’est ainsi que, si l’on connaît leurs préférences, elles en viennent à nous parler2. Les autres n’ont pas eu voix au chapitre.

Au tournant, devant les palissades de la friche de l’entreprise de traitement de déchets polluants dont le bâtiment a été récemment détruit, Georges s’exclame de dépit en voyant les genêts en fleurs et les oliviers de bohème sur la butte qui nous fait face. « Ce sont des espèces d’ornementation typiques de bords de route ! » Juste derrière passe la voie rapide qui coupe le Triangle. Mais ces espèces peuvent aussi être diffusées par les oiseaux, auquel cas elles retrouvent un peu de leur agentivité3. C’est un endroit où personne ne s’arrête habituellement. Les oiseaux, en revanche, y sont nombreux. Leurs chants se mêlent au bruit des avions qui nous survolent toutes les deux minutes. Georges nous les pointe successivement.

Une linotte mélodieuse, dont le nom vient du lin qu’elle mangerait de préférence, est perchée dans un églantier. Elle appartient à la famille des fringilles. Son bec est très court et conique, fait pour broyer des graines. Georges sort son vieux guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe pour nous en montrer une reproduction. Il l’aime bien, son guide, car il présente tous les oiseaux de la même famille sur une page. La linotte mâle a la poitrine rouge. Elle fréquente les zones buissonnantes découvertes, comme la butte que nous regardons. Ainsi, comme les haies, les oiseaux nous parlent. Ils sont pris dans le même babillage qui constitue le milieu4.

Je lui demande si c’est une espèce protégée. Cela pourrait nous aider dans le procès qui nous oppose à la Société du Grand Paris, qui menace de commencer les travaux de la ligne 17 Nord dans les champs du Triangle. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné deux avis négatifs successifs en réponse à leur étude d’impact qui sollicite une dérogation pour détruire des spécimens de 17 espèces d’oiseaux. Nos observations pourraient aider Maxime, le juriste de France nature environnement, désigné par le groupe juridique pour porter ce recours. Mais Georges n’aime pas les listes d’espèces protégées. Elles n’ont pas beaucoup de sens pour lui : « Je trouve la linotte intéressante ici, car on est à côté d’une zone urbanisée. Mais dans les études d’impact, ils ne font attention qu’à la rareté. »

Pour lui, l’important n’est pas qu’une espèce d’oiseaux soit inscrite sur une liste, mais qu’elle soit présente dans un milieu improbable. Il défend la protection d’une « nature ordinaire5 » composée d’espèces communes typiques des zones périurbaines, comme ces friches agricoles et industrielles, si près de l’agglomération. Banale, cette nature est aussi menacée que celle considérée comme plus exceptionnelle et ne fait pas l’objet de protection.

On entend une fauvette, commune ici, nous dit-il, car elle aime les zones buissonnantes et ensoleillées. Un hypolaïs polyglotte le ravit. Il nous aide à le repérer avec les jumelles. Il imite les cris des autres oiseaux au début de son chant. Mais à sa façon de répéter le motif, on entend bien que ce n’est pas une linotte. On ne trouve pas l’hypolaïs dans les jardins publics. Cette « fauvette » aime les tiges dégagées pour chanter, comme celle-ci, perchée au sommet d’un arbuste6. Elle est plutôt brune avec des taches claires sur le ventre et le cou. Un accenteur mouchet se perche en haut d’un olivier de bohème pour chanter. Celui-là est plus courant. On le voit dans Paris. Dois-je comprendre que cet oiseau et cet arbre sont moins remarquables, qu’ils ne nous parlent pas autant ?

Nous apercevons une fauvette grisette, au gré de ses courts vols entre les branches. Elle est repérable à sa chorégraphie. Elle vole en suivant une ligne mélodique qui monte, puis redescend, associant le geste à la parole. Les phrases sont appelées strophes, comme si les oiseaux nous chantaient des poèmes7.

Plus avant dans le chemin, Georges repère un chardonneret. Son nom vient du chardon qui serait son régime préféré. Mais ce n’est qu’indicatif, comme la linotte. C’est la première nichée. Il pointe le parent qui nourrit le jeune avec des graines de saule fragile. À côté, un saule cendré. Ces deux espèces indiquent de l’humidité dans le sol. Les saules font des pieds mâles et des pieds femelles. Le saule Marsault, aussi présent, est moins exigeant. Ses feuilles sont plus larges et duveteuses en dessous. Il est intéressant, car il attire les abeilles au printemps.

Naturel ou artificiel ?

Au-dessus de ce bouquet de saules, Denis remarque les cheminées de dégazage du talus, résidu de la construction de la voie rapide. Les travaux remontent au début des années 1990. Les ouvriers sont tombés sur une grande poche de déchets polluants, probablement déposés par l’entreprise de « retraitement » devant laquelle nous sommes passés il y a quelques minutes. Ils l’ont excavée et transformée en deux buttes, de part et d’autre de la voie. La base de données Basol indique que 40 000 m3 de déchets non contrôlés surmontant 20 000 m3 de terres polluées ont été mis au jour sur une surface de deux hectares. C’est un des « points noirs » de Gonesse, une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis 1994 à cause des composés organiques volatiles et du benzène dont l’origine reste inconnue8. Denis pointe un morceau de bâche noire mise à jour, ce qu’on appelle une « géomembrane ». Elle n’est recouverte que de 15 à 20 centimètres de terre végétale. Dessous, les gravats et les déchets toxiques ne sont pas censés recevoir l’eau de pluie qui ruisselle sur la bâche et nourrit les saules au bord du chemin. Les travaux de la route et l’enfouissement des déchets ont fabriqué une zone humide dans laquelle les saules se sont installés. Cette haie nous parle non seulement de la nature, mais aussi des travaux de l’homme auxquels elle s’est adaptée. La confusion entre naturel et artificiel grandit dans mon esprit.

Cette observation me fait questionner la division que Georges entretient entre les espèces indigènes plantées par les oiseaux et celles apportées par l’homme. Il me semble que dans le cas ci-dessus, la distinction est difficile à maintenir. Certaines espèces comme l’olivier de bohème sont importées comme ornementation, mais on voit bien qu’aujourd’hui, elle s’est replantée toute seule avec l’aide des oiseaux et s’est intégrée à la flore locale. À l’inverse, les saules qui se plantent tout seuls bénéficient de l’humidité apportée par la bâche isolante d’un tas de déchets toxiques installé par une voie rapide. Lequel est le plus naturel ?

« Une troisième nature »

J’aurais tendance à voir ce paysage comme un résidu sur lequel de nouvelles ambitions se projettent aujourd’hui. Ces ruines industrielles et agricoles deviennent une opportunité foncière pour un projet qui cherche à minorer la biodiversité qui a grandi dans les marges des cultures et des aménagements routiers. Cela me fait penser au champignon Matsutake d’Anna Tsing9, qui ne pousse que dans les forêts ravagées par l’exploitation industrielle. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait similaire. Mais on est bien dans une friche de l’aménagement, une zone d’aménagement différé depuis 1994, qui a conservé une activité marginale agricole, mais aussi d’industrie polluante et de squats divers et variés, y compris par les plantes. Cette friche a construit sa propre diversité, une nature ordinaire « interstitielle » au sens de Pierre Sansot10, ce que Anna Tsing appelle une « troisième nature », ou « écologie férale » : « Par féral, on entend ici une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain11. »

Plutôt que de retrouver des haies antiques, Georges prend ce paysage comme il est, un mélange de développement et de désinvestissement urbain avec ses haies mixtes, en quelque sorte ré-ensauvagées. Il faut dire qu’on est servi par les infrastructures avec deux autoroutes, deux aéroports et trois centres commerciaux. Il est occupé par une agriculture industrielle en instance d’expulsion depuis vingt-cinq ans. Ces équipements et ces pratiques en ont fait une zone oubliée de la plupart des habitants.

➤ Lire aussi | Devant l’anéantissement du vivant, des naturalistes entrent en rébellion・Les naturalistes des terres (2023)

Lutter contre l’aliénation du vivant

De l’autre côté du chemin, Georges remarque une plante invasive, le buddleia, souvent appelée « arbre à papillons ». Elle vient de Chine (comme le groupe Wanda, partenaire d’Auchan dans le projet EuropaCity, je ne peux m’empêcher de penser à cette connexion). Elle pousse bien dans les friches, mais dès que la terre devient plus riche, elle se fait doubler, ce qui fait que sa présence reste limitée. Ce côté du chemin est marqué par une levée de terre, constituée de gravats mêlés à des déchets plastiques. Nous l’escaladons et dans le creux derrière, nous découvrons un dense taillis de saules variés et de merisiers : une nouvelle zone humide créée incidemment par l’homme. Elle ne figure pas à l’inventaire de l’étude d’impact de la ligne 17 Nord qui ne considère que les zones naturellement humides, quel que soit le sens de cette nature. Mais elle y figure comme « zone d’évitement. » Les aménageurs sont censés prendre des mesures, imposées par le code de l’environnement, pour limiter la perte de biodiversité. La première, celle à privilégier, est l’évitement. Cela signifie que les travaux ne devront pas toucher cette zone qui devient une forme de mini réserve naturelle. Le problème est que cette zone sera peut-être évitée par les travaux du métro, mais elle ne le sera pas par ceux de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) servie par la gare à venir. À quoi sert une zone d’évitement dont on sait qu’elle sera bâtie ? Au tribunal, les avocats de la SGP nous diront que ce sera aux aménageurs de la zone, qui viendront après le métro, de prévoir des mesures de réduction de l’impact et, si la zone est détruite, de compensation. Évitement, réduction et compensation, dans cet ordre, sont les trois mesures imposées. Dans la pratique, la plupart des aménageurs vont directement à la compensation, car elle leur laisse plus de place pour construire sans contrainte. Pour Georges la compensation n’a aucun sens12. Elle sépare une espèce de son milieu pour la réintroduire ailleurs. Là-bas, dans cette réserve, elle ne peut parler, car elle est sortie de l’enchevêtrement (Anna Tsing utilise le mot anglais entanglement) qui animait sa vie. Elle est aliénée dans un sens non seulement économique, car elle sert de ressource pour l’investissement, mais aussi dans un sens écologique, car elle sert de justification à la destruction de son milieu d’origine : « L’aliénation rend l’enchevêtrement de la vie et de l’espace inutile. Le rêve de l’aliénation inspire les transformations du paysage, seul un actif dégagé du reste compte ; tout le reste devient mauvaises herbes ou déchets13. »

La lecture de Tsing m’aide à comprendre le monde contre lequel se mobilise Georges. L’aliénation n’est pas une conséquence des projets d’urbanisation, mais un projet de société. Il consiste à faire du moindre aspect de la vie un élément isolé, catégorisable et quantifiable, pertinent parce que destiné à un type préétabli d’utilisation ou d’investissement, mais qui ne compte plus pour rien sorti de cette logique de valorisation14. Pour Tsing, ce projet de société ne produit que des ruines, comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, dans laquelle une « écologie férale » peut ressurgir. Alors pourquoi se mobiliser si la nature finit toujours par revenir. Peut-être parce qu’à force d’hubris, ces infrastructures, comme la ligne 17 et EuropaCity, finiront par annihiler les conditions de notre propre survivance ? Non seulement nous perdrions une occasion de nous nourrir localement et de tisser des solidarités, mais en plus, à force de tout segmenter pour les besoins du marché, la féralité résurgente pourrait devenir mortifère15, à l’image de virus déterrés par les travaux, ou de ces daturas, plantes toxiques qui poussent sous les maïs du Triangle et peuvent finir dans l’ensilage destiné à nourrir les animaux d’élevage.

Un grenier continu

Au bord du chemin, nous admirons un magnifique bouillon-blanc avec ses grandes feuilles duveteuses. Ses fleurs sont très appréciées des abeilles. La potentille a des fleurs jaunes qui la font ressembler à des boutons d’or. Quelques coquelicots sont sortis dans la haie, tandis qu’aucun de ceux que nous avons plantés dans le jardin, en réponse à l’appel « Nous voulons des coquelicots » de Fabrice Nicolino, n’a daigné pousser. Georges remarque une aubépine qui le ravit, car, explique-t-il : « Avec les églantiers et les cornouillers sanguins, elle participe à une succession de floraisons et de graines qui peuvent nourrir les oiseaux du printemps à l’été. Elles accueillent des espèces migratrices qui n’arrivent pas à la même période. C’est un grenier continu. »

Je suis frappé par cette expression de « grenier continu. » D’un seul coup, le Triangle n’est plus seulement un grenier pour nous les humains, mais aussi pour les oiseaux. Les deux seraient-ils compatibles ? C’est peut-être ce que nous dit cette visite.

Georges et moi traversons un grand champ de blé. Les épis sont déjà bien formés alors que les tiges ne sont pas encore hautes. M. Étienne nous avait parlé de produit raccourcisseur pour prévenir le risque qu’ils se fassent coucher par une grosse pluie ou par des nuages d’étourneaux. Georges préfère les blés au maïs. Ils montent plus vite et offrent un couvert où des oiseaux peuvent nicher dès la fin du printemps. Nous entendons de nombreux cris d’alouettes et de bergeronnettes. Nous en apercevons quelques-unes voler furtivement sous le niveau des épis. Les traces des pneus du tracteur sont espacées de 36 mètres, la largeur du diffuseur d’intrants du tracteur du fils de M. Étienne qui vient de contracter un prêt de 220 000 euros pour acheter cet engin adapté aux très grandes surfaces, comme ce champ cultivé maintenant pour l’ensemble des exploitants du Triangle. Les traces offrent des sentiers tout à fait praticables. Le poids de l’engin, autour de 15 tonnes, compacte le sol et empêche toute repousse.

Nous avons la chance d’observer une bergeronnette printanière perchée sur un blé à peine plus haut que les autres. Elle est à une dizaine de mètres et, à la jumelle, nous la voyons très bien. Son ventre est jaune canari. C’est un mâle. Nous sommes saisis par cette tache de lumière qui ne nous prête pas attention. Nous échangeons des sourires complices. Les blés aussi nous parlent ! Ils sont greniers pour nous comme pour ces oiseaux. Les deux sont compatibles, ce qui me rassure.

De nouvelles raisons de se mobiliser

Je demande à Georges comment il a découvert le Triangle. Il était à un dîner où Étienne, l’avocat du Collectif, était invité et leur a expliqué qu’il défendait ces terres. Ça l’a rendu curieux. Il est venu une première fois, dans le nord du Triangle, puis à la fête la semaine dernière, où je l’ai rencontré.

– Et qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

– Je fais des études de terrain comme ici, pour des associations. Mais je refuse de travailler pour des bureaux d’études qui ne s’intéressent qu’à la rareté.

– Ce ne doit pas être facile de gagner ta vie avec les associations…

– Oui, c’est vrai.

Il n’élabore pas. J’ai l’impression qu’il vit de peu. Ses vêtements sont modestes. Je me dis qu’il est fidèle à ses idéaux et j’admire sa détermination à rester du côté du vivant ordinaire, celui qui ne rapporte pas d’argent, mais qui nous lie dans un enchevêtrement résistant à la marchandisation. Je lui dis que ce serait bien de dresser un inventaire qu’on pourrait comparer aux études d’impact. Le Collectif serait sûrement prêt à payer. Quinze jours plus tard, il enverra un premier inventaire qui ravira les militants. Beaucoup d’entre nous découvrent alors une nouvelle perspective sur le Triangle. Le site est plus habité que nous le croyions. Il grouille de formes de vie inconnues de la plupart d’entre nous, qui nous parlent de ce milieu et nous montrent sa nature à la fois ordinaire et connectée. Il nous montre la possibilité d’un monde fait de relations dans lesquelles nous serions pris, par opposition à celui des promoteurs qui m’apparaît maintenant comme une entreprise d’aliénation. Celles et ceux à qui cela parle ont de nouvelles raisons de s’opposer au capitalisme commercial spéculatif d’EuropaCity et à l’artificialisation des terres.

➤ Lire aussi | Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… quels mots pour déprendre la terre ?・Marine Fauché · Virginie Maris · Clara Poirier (2022)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous., Seuil, « Points », 2016.

- David G. Haskell, Écoute l’arbre et la feuille, Paris, Flammarion, 2017.

- Vanessa Manceron, « Exil ou agentivité ? Ce que l’anthropologie fabrique avec les animaux », L’Année sociologique, vol. 66, no 2, 2016, p. 279-298.

- Jakob Von Uexküll, Mondes animaux et monde humain et théorie de la signification, Paris, Denoël, 1984.

- Laurent Godet, « La « nature ordinaire » dans le monde occidental », L’Espace géographique, tome 39, no 4, 2010, p. 295-308.

- Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages », 2019.

- Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, José Corti, 2022.

- Autorité environnementale, « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gonesse (95) », 26 avril 2017, p. 17-18.

- Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World : On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2015.

- Pierre Sansot, « Pour une esthétique des paysages ordinaires », Ethnologie française, no 3, 1989, p. 239-244.

- Anna Lowenhaupt Tsing, « La vie plus qu’humaine », Terrestres, 26 mai 2019.

- Gilles J. Martin, « La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, no 4, 2016, p. 601-616 ; Marthe Lucas, « Regards sur le contentieux français relatif aux mesures compensatoires : quarante ans d’attentes, de déceptions et d’espoirs portés par la jurisprudence », Natures Sciences Sociétés, vol. 26, no 2, 2018, p. 193-202.

- Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World…, op. cit., p. 5.

- Laura Centemeri, « Reframing problems of incommensurability in environmental conflicts through pragmatic sociology : From value pluralism to the plurality of modes of engagement with the environment », Environmental values, vol. 24, no 3, 2015, p. 299-320.

- Anna Lowenhaupt Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, Paris, Seuil, « Écocène », 2025.

L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.

28.12.2025 à 10:30

Le tournant féministe de la primatologie

1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.

L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (17612 mots)

Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).

Note de traduction, par Marin Schaffner

À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie

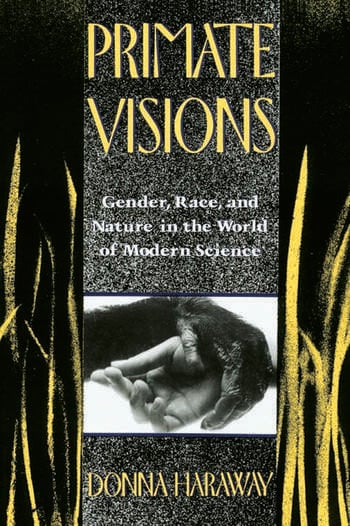

Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.

Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.

Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.

Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.

Préface de l’autrice à l’édition française (2025)

Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.

Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.

En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.

Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.

Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.

Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »

Donna Haraway, mai 2025

Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4

« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970

« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980

Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.

Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »

Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».

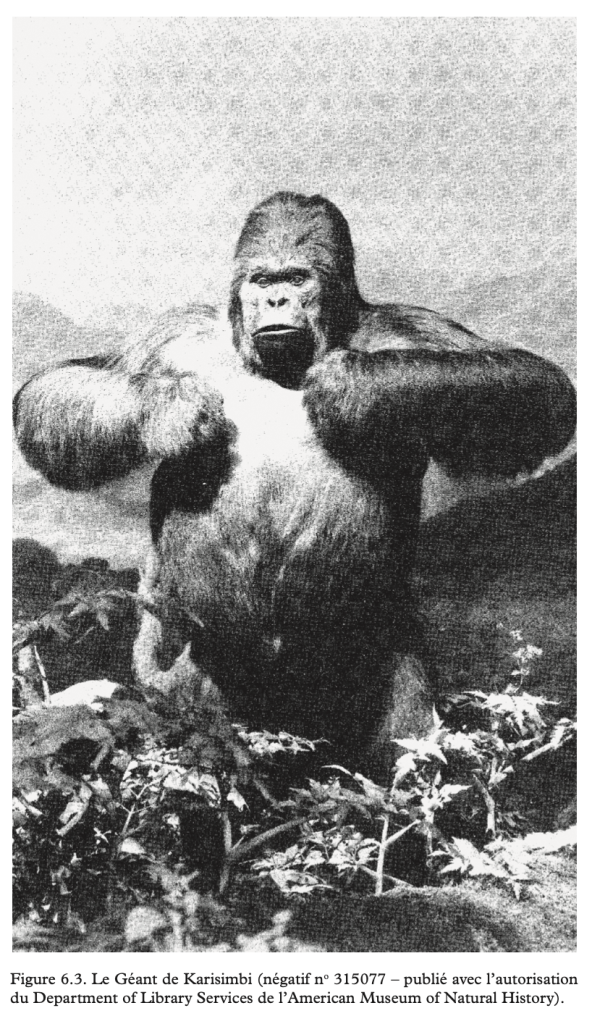

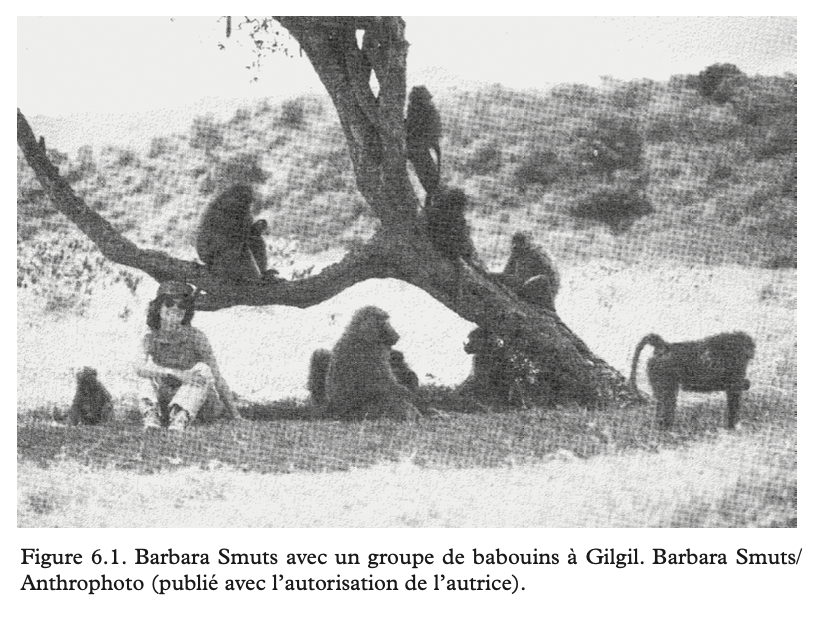

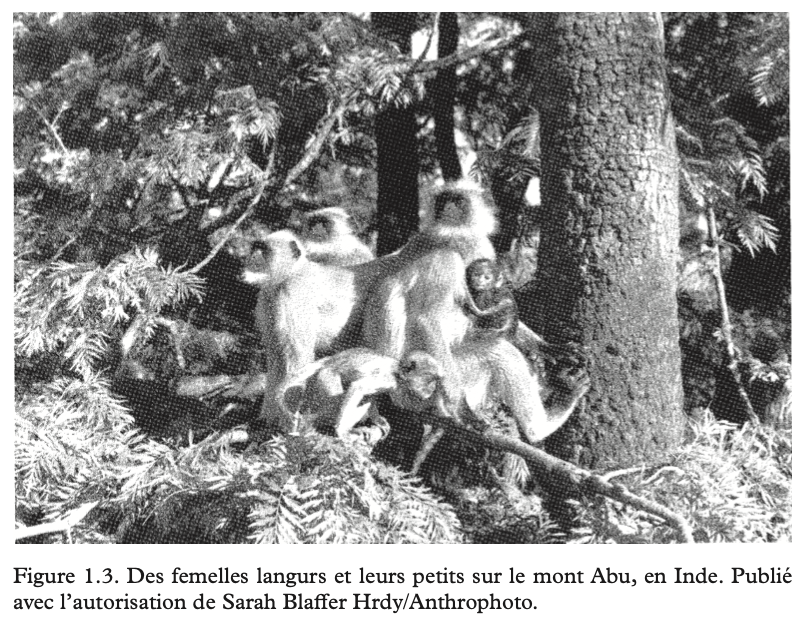

J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.

Donna Harraway

Fait et fiction

La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.

La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.

La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.

La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.

Donna Haraway

D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).

Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.

Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.

Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.

Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.

➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)

La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.

Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations

Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.

La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.

Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?

La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.

Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.

Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.

Donna Haraway

Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.

Cependant, un autre pan de la tradition marxiste a fait des avancées significatives dans les méthodes pour répondre à ce genre de questions. Dans les années 1970, des personnes associées au Radical Science Journal britannique ont développé l’idée de la science comme processus de travail, cela afin d’étudier et de modifier les médiations scientifiques perpétuant des dominations de classe dans les relations de production et de reproduction de la vie humaine9. Tout comme Bruno Latour, ces personnes n’ont laissé aucune place pour des épistémologies réalistes ou positivistes – qui sont pourtant les versions préférées de la plupart des scientifiques en exercice. Chaque aspect de la pratique scientifique peut être décrit à travers le concept de médiation : le langage, les hiérarchies de laboratoire, les liens industriels, les doctrines médicales, les préférences théoriques de base, et les histoires à propos de la nature. Malgré cela, le concept de « processus de travail » peut sembler cannibale, car il fait passer les relations sociales de tous les autres processus basiques comme des choses qui dériveraient de ce processus premier. Par exemple, les systèmes complexes de domination, de complicité, de résistance, d’égalité et de soin au sein des pratiques genrées de gestation et d’éducation des enfants ne peuvent pas répondre au seul concept de travail. Pour autant, ces pratiques reproductives affectent clairement un certain nombre de contenus et méthodes au sein des études sur les primates. D’ailleurs, même un concept élargi de médiation au sein de processus sociaux systémiques – qui n’insisterait pas sur la réduction de toute chose au travail, dans un sens marxiste classique – laisserait encore trop de pans de l’équation de côté.

La troisième tentation vient du chant des sirènes des scientifiques eux-mêmes, qui ne cessent de rappeler que, parmi d’autres choses, ils et elles observent des singes. En un sens, plus ou moins nuancé, ils et elles insistent sur le fait que la pratique scientifique est « au contact » du monde. Ils et elles affirment que la connaissance scientifique n’est pas simplement une question de pouvoir et de contrôle. Et que leurs connaissances traduisent en quelque sorte la voix active de leurs sujets – qui sont les objets de la connaissance. Sans être nécessairement forcée de suivre leur esthétique du réalisme ou leurs théories de la représentation, je les crois dans la mesure où ma vie imaginative et intellectuelle ainsi que mes engagements professionnels et politiques dans le monde répondent à ces récits scientifiques. Les scientifiques sont habiles à fournir de bonnes raisons de croire en leurs récits et d’agir sur la base de ceux-ci. Mais la question de savoir comment la science est « en contact » avec le monde est loin d’être résolue. Ce qui semble résolu, cependant, c’est que la science se développe à partir de modes de vie concrets, et crée des modes de vie concrets – y compris des constructions particulières de l’amour, de la connaissance et du pouvoir. C’est là le cœur de son instrumentalisme, et la limite de son universalisme.

Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.

Donna Haraway

Les preuves sont toujours une question d’interprétation ; et les théories sont des récits depuis et pour des types spécifiques de vies. Je cherche donc une façon de raconter une histoire de la production d’une branche des sciences de la vie, branche qui inclut les êtres humains de façon centrale – qui eux-mêmes écoutent ces histoires très attentivement. Ainsi, mon histoire se doit d’écouter les pratiques d’interprétation de l’ordre des Primates, au sein desquels les primates eux-mêmes et elles-mêmes – singes comme humain·es – exercent toutes et tous une sorte d’« autorat ». Je voudrais donc suggérer que la notion de « récit contraint et contesté » permet d’apprécier la construction sociale de la science, tout en guidant le lecteur ou la lectrice vers la recherche des autres animaux participant activement à la primatologie. Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.

La quatrième tentation recoupe chacune des trois autres ; et cette tentation principale consiste à toujours regarder les constructions des sciences modernes, aux quatre coins du monde, à travers le prisme des histoires complexes de genre et de race. Cela signifie qu’il faut examiner les productions culturelles, y compris les sciences des primates, depuis les perspectives permises par les politiques et les théories féministes et antiracistes. Le défi est de se remémorer sans cesse la particularité aussi bien que la puissance de cette façon-là de lire et d’écrire. Mais c’est le même défi qui devrait être intégré à toute lecture ou écriture d’un texte scientifique. La race et le genre ne sont pas des catégories sociales universelles premières – et encore moins des réalités naturelles ou biologiques. La race et le genre sont les produits d’histoires spécifiques, mais très vastes et durables, qui ont changé le monde. Et il en va de même pour la science. Le champ de vision de ce livre dépend d’un triple filtre : la race, le genre et la science. C’est le filtre qui retient le mieux les corps marqués par l’histoire, afin de les examiner de plus près10.

Les histoires sont toujours des productions complexes, comprenant de nombreux conteurs et auditeurs, et de nombreuses conteuses et auditrices, mais qui ne sont pas toutes et tous visibles et audibles. La narration est une notion sérieuse, mais heureusement dépourvue du pouvoir de revendiquer des lectures uniques ou fermées. La primatologie semble être une science composée d’histoires, et le but de ce livre est d’entrer dans les contestations liées à la construction de ces histoires. Le prisme de la narration définit une ligne ténue entre réalisme et nominalisme – même si les primates semblent être des scolastiques naturels, ayant tendance à devenir équivoques lorsqu’on les presse. Aussi, je pense qu’il y a une esthétique et une éthique dans le fait de considérer la pratique scientifique comme un art de raconter les histoires – une esthétique et une éthique différentes de la capitulation devant le « progrès », et différentes de la croyance dans la connaissance comme reflet passif de « la façon dont les choses sont », et différentes également du scepticisme ironique et de la fascination pour le pouvoir si fréquents dans les études sociales sur la science. L’esthétique et l’éthique latentes dans l’examen de l’art de raconter les histoires pourraient procurer plaisir et responsabilité dans le tissage des contes. Les histoires sont des moyens d’accéder à des modes de vie. Les histoires sont des technologies permettant d’incarner des primates.

➤ Lire aussi | L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences・Frans de Waal (2022)

La primatologie est une science (judéo-)chrétienne

Les juifs et les chrétiens occidentaux, ou les post-judéo-chrétiens, ne sont pas les seuls à pratiquer les sciences des primates. Mais ce livre se concentre avant tout sur l’histoire des études sur le comportement social des singes réalisées aux États-Unis ou par des Euro-Américain·es au cours du 20e siècle. Dans ces histoires, on retrouve un refrain tiré de l’histoire du salut : la primatologie concerne à la fois les histoires primales (l’origine et la nature de « l’homme ») et les histoires de réformation (la réforme et la reconstruction de la nature humaine). Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Dès ses débuts, la primatologie a eu ce caractère en Occident. Si Linné, le « père » moderne de la classification biologique au 18e siècle, est constamment cité par les scientifiques du 20e siècle, c’est pour avoir placé les êtres humains dans un ordre taxonomique de la nature aux côtés d’autres animaux – c’est-à-dire pour avoir fait un grand pas de côté par rapport aux hypothèses chrétiennes. Linné a placé l’« homme » en tant qu’Homo sapiens au sein de son ordre taxonomique des primates ; dans le même genre qu’Homo troglodytes, une créature intéressante mais douteuse, illustrée comme une femme poilue. Le nouvel ordre des Primates de la dixième édition du Systema naturae (1758) comprenait également un genre pour les singes et les grands singes, un pour les lémuriens, et un pour les chauves-souris. Mais l’activité de Linné, considéré comme le « père » d’un discours sur la nature, peut aussi être perçue d’une tout autre manière. Il parlait de lui-même comme d’un second Adam, ou comme « l’œil » de Dieu, pouvant donner de vraies représentations et de vrais noms, et réformant ainsi – ou restaurant – la pureté des noms perdus à cause du premier péché d’Adam11. La nature était un théâtre, une scène où se jouaient l’histoire naturelle et l’histoire du salut. Le rôle de celui qui a renommé les animaux était d’assurer un ordre de la nature vrai et fidèle, de purifier à la fois l’œil et le mot. « L’équilibre de la nature » était en partie maintenu par le rôle d’un nouvel « homme » qui pourrait voir clairement et nommer correctement – une identité loin d’être anodine en regard de l’expansion européenne du 18e siècle. C’est d’ailleurs là l’identité du sujet-auteur moderne, pour qui écrire le corps de la nature est l’assurance de pouvoir la maîtriser.

Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Donna Haraway

La science de l’histoire naturelle, chez Linné, était une science intimement chrétienne. Sa tâche première, accomplie dans l’œuvre de Linné et de ses correspondants, a été d’annoncer la parenté de l’« homme » et de la bête au sein de l’ordre moderne d’une Europe en expansion. L’homme naturel ne se trouvait pas seulement parmi les « sauvages », mais aussi parmi les animaux – qui ont été nommés « primates » en conséquence, eux le premier Ordre de la nature. Ceux qui étaient en mesure de donner de tels noms avaient une vocation moderne puissante : ils devenaient des scientifiques. La taxonomie a eu une fonction séculaire sacrée. L’« appel » à pratiquer la science a maintenu ce caractère sacralisé jusqu’à aujourd’hui – même si nous verrons que son apogée était au début du 20e siècle. Les histoires produites par de tels praticiens ont un statut spécial au sein d’une culture biblique protestante réprimée comme celle des États-Unis.

Pour Linné, la nature ne devait pas être comprise de façon « biologique », mais de façon « représentative ». Au cours du 19e siècle, la biologie est devenue un discours à propos de la nature productive et expansive. La biologie a été construite comme un discours sur la nature entendue comme un système de production et de reproduction, et comprise sur le modèle d’une division fonctionnelle du travail, selon des critères d’efficacité mentale, agissante et sexuelle des organismes. Dans ce contexte, au 20e siècle, les primates ont été intégrés au sein d’un « théâtre écologique » et d’un « jeu évolutif » (Hutchinson, 1965). L’intrigue a porté sur l’origine et le développement de nombreux thèmes mythiques persistants : le sexe, le langage, l’autorité, la société, la compétition, la domination, la coopération, la famille, l’État, la subsistance, la technologie et la mobilité.

Dans ce livre, deux lectures principales de cette pièce de théâtre ont été retenues. La première s’intéresse aux significations symboliques, aux sciences des primates comme une certaine forme d’art faisant un usage répété des ressources narratives des systèmes de mythes judéo-chrétiens. La seconde accorde une attention particulière aux façons dont la biologie au sujet des primates est théorisée en tant que système matériel de production et de reproduction – une sorte de lecture « matérialiste ». Ces deux interprétations sont à l’écoute des échos et des déterminants de race, de sexe et de classe au sein de ces histoires. Le corps primate, en tant que partie du corps de la nature, peut être lu comme une carte du pouvoir. La biologie et la primatologie sont des discours intrinsèquement politiques, dont les principaux objets de connaissance, tels que les organismes et les écosystèmes, sont des icônes (des condensations) de l’ensemble de l’histoire et des politiques de la culture qui les a construits pour la contemplation et la manipulation. Le corps primate lui-même est un type intrigant de discours politique.

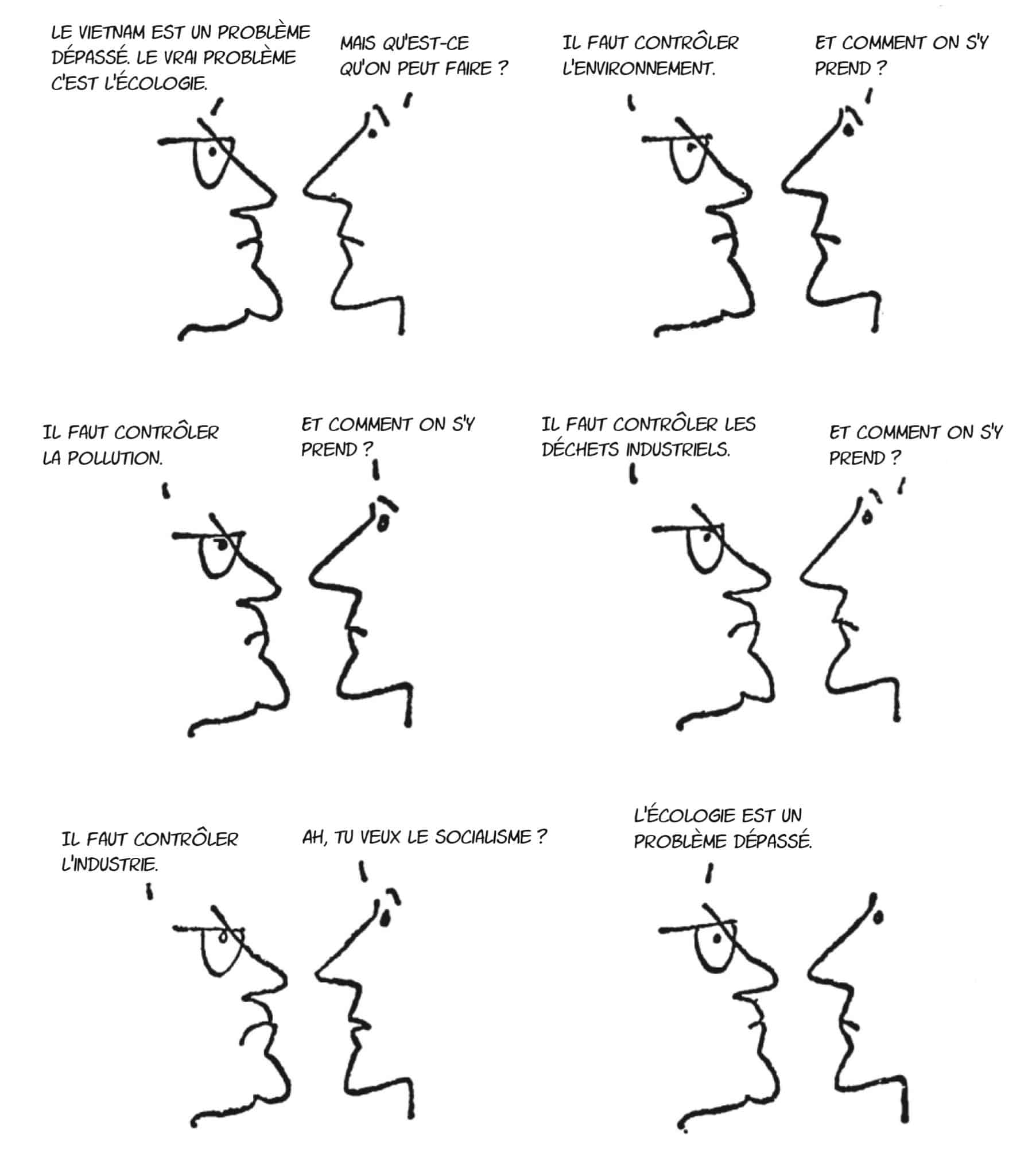

La primatologie est un orientalisme simien

L’argument de ce livre est que la primatologie s’intéresse à un Ordre, un ordre taxonomique et par conséquent politique, qui fonctionne à travers la négociation de frontières obtenues par l’ordonnancement des différences. Ces frontières démarquent des territoires sociaux importants (tels que la norme d’une famille correcte) et sont établies par des pratiques sociales (telles que le développement de programmes de recherche, des politiques de santé mentale, des politiques de protection, la réalisation de films et la publication de livres). Les deux axes majeurs qui structurent ces puissants récits scientifiques de la primatologie – élaborés au sein de toutes ces pratiques – sont définis par des dualismes en interaction : sexe/genre et nature/culture. Le sexe et l’Occident sont des axiomes de la biologie comme de l’anthropologie. Dans la logique qui guide ces dualismes complexes, la primatologie occidentale se révèle comme un orientalisme simien [figure ci-dessous].

Edward Saïd (2015 [1978]) a affirmé que les chercheurs occidentaux (européens et nord-américains) ont participé à une longue histoire d’acceptation des pays, des peuples et des cultures du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, qui s’appuie sur la place particulière de l’Orient dans l’histoire occidentale – le lieu des origines de la langue et de la civilisation, des riches marchés, de la possession et de la pénétration coloniale, et celui de la projection des imaginaires. L’Orient a été une ressource troublante dans la production de l’Occident – lui, l’autre de « l’Est », sa périphérie, qui devint matériellement son dominateur. L’Occident est placé en dehors de l’Orient, et cette extériorité fait partie des pratiques de représentation de l’Occident. Saïd cite Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être représentés. » Ces représentations sont des miroirs complexes de l’évolution du moi occidental à des moments historiques spécifiques. L’Occident s’est aussi placé de manière flexible : les Occidentaux pouvaient se trouver là avec relativement peu de résistance de la part de l’autre. La différence s’est donc située au niveau du pouvoir. Cette structure a été limitante, bien sûr, mais, plus important encore, elle a été productive. Cette productivité s’est opérée au sein des pratiques et des discours structurés de l’orientalisme – où ces structures étaient une condition pour avoir quelque chose à dire. Il n’est jamais question d’avoir quelque chose de vraiment original à dire sur les origines. Une partie de l’autorité des pratiques quant aux récits des origines réside précisément dans leurs relations intertextuelles.

La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.

Donna Haraway

Sans pousser la comparaison trop loin, les signes du discours orientalistes marquent la primatologie. Mais ici, la scène des origines n’est pas le berceau de la civilisation : elle est le berceau de la culture, de l’être humain se distinguant de l’existence animale. Si l’orientalisme concerne l’imagination occidentale sur les origines de la cité, la primatologie, elle, met en scène l’imagination occidentale sur les origines de la socialité elle-même, et en particulier sur cette icône si chargée symboliquement qu’est « la famille ». Les origines sont par principe inaccessibles par témoignage direct ; toute voix provenant de l’époque des origines est structurellement la voix de l’autre, et qui donc génère le soi. C’est pourquoi, dans les représentations et les simulations au sujet des primates, l’esthétique réaliste et l’esthétique postmoderne ont toutes deux été des modes de production d’illusions complexes, qui fonctionnent comme des générateurs féconds de faits scientifiques et de théories scientifiques. Et il ne faut pas mépriser l’« illusion » lorsqu’elle fonde des vérités si puissantes.

L’idée d’orientalisme simien signifie que la primatologie occidentale concerne : la construction du moi à partir de la matière première de l’autre ; l’appropriation de la nature dans la production de la culture ; le mûrissement de l’humain à partir du sol de l’animal ; la clarté du blanc à partir de l’obscurité du coloré ; l’homme (man) sorti du corps de la femme ; l’élaboration du genre à partir de la ressource sexuelle ; et l’émergence de l’esprit par l’activation du corps. Pour rendre effectives de telles opérations de transformation, l’« orientaliste » simien doit d’abord en construire les termes : animal, nature, corps, primitif, femelle. Les singes – traditionnellement associés à des significations obscènes, à la luxure sexuelle et au corps sans retenue – ont reflété les humains, dans un jeu complexe de distorsions, à travers des siècles de commentaires occidentaux au sujet de ces doubles troublants. La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Elle traite du potentiel et de sa réalisation. Nature/culture et sexe/genre ne sont pas des paires de termes vaguement liés : leur forme spécifique de relation est une appropriation hiérarchique, connectée (comme l’enseignait Aristote) à la logique actif/passif, forme/matière, forme achevée/ressource, homme/animal, finalité/cause matérielle. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.