19.11.2025 à 17:33

Gaza ou la trahison de la lumière

Comment continuer à vivre quand on se sent coupable d'avoir survécu ? Comment espérer encore quand la guerre vous a appris à craindre tout ce qui fait la vie et la joie — et jusqu'à la lumière elle-même ? Alors qu'Israël continue à tuer et à bombarder, Abdullah Hany Daher, écrivain et journaliste palestinien, livre depuis Gaza un témoignage aussi bref que bouleversant.

L’article Gaza ou la trahison de la lumière est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (3948 mots)

Ce texte a été originellement publié le 12 août 2025 dans la revue Jewish Currents sous le titre « The Betrayal of Light ».

Il a été traduit de l’anglais par Aurélien Gabriel Cohen.

Avant, je me réveillais avec les rayons du soleil qui brillaient à travers la fenêtre. Maintenant, c’est la frappe d’un missile deux rues plus loin qui me réveille. Il n’y a plus de matin désormais – plus de travail, plus d’école, plus d’heure pour les repas. Il n’y a que l’instant suivant et la peur de ne pas y survivre.

Même le ciel de Gaza a changé. Le soleil se lève, mais il n’apporte aucune chaleur. La nuit arrive, mais elle n’offre aucun repos.

Ce que nous appelions sommeil n’est plus du sommeil. C’est de la fatigue avec un seul œil ouvert. Nous faisons nos valises. Nous gardons nos enfants entièrement habillés. Chaque bourdonnement au-dessus de nos têtes suspend nos respirations. Lorsque le calme demeure pendant plus de dix minutes, nous nous détendons un peu.

La quatrième nuit après octobre 2023, le ciel s’est illuminé. Une ceinture de feu a balayé notre rue. J’étais allongé sur le sol à côté de mon frère. Nous avons entendu des cris perçants. Puis plus rien. Puis de la poussière et des hurlements. J’ai vu la poitrine de mon cousin s’ouvrir. Dans sa chute, son corps a fait un bruit indescriptible. Mon frère et moi avons rampé sous les éclats de verre. La moitié du bâtiment d’en face avait disparu. Nous n’avons pas eu le temps d’enterrer mon cousin comme il se doit. Pas de tissu. Pas de lumière. Pour la première fois, je me suis interrogé sur l’équité de la survie. Quelque chose s’est figé en moi, puis s’est brisé. Je n’ai pas pleuré. Je suis resté brisé. Après tout, la guerre n’avait pas cessé. Me reconstruire ne signifierait que me préparer à être à nouveau brisé.

Dans un abri, un enfant pleurait son père, mort le matin même. Sa mère, silencieuse et impassible, le tenait entre ses bras, raides comme de la pierre. « Maman, pourquoi tu ne pleures pas ? » demanda l’enfant. La mère s’effondra. J’aurais préféré ne rien voir, ne pas voir son visage se décomposer ainsi.

Autrefois, j’étudiais à la lumière d’une lampe. Je lisais des livres. Je rêvais de la vie. Aujourd’hui, la lueur de mon téléphone me fait sursauter. Une bougie est une cible. Une allumette, une trahison. Les drones sont en quête de lumière. Je me souviens de la nuit où la lampe torche d’un voisin lui a coûté sa maison. L’avion a décrit un cercle. Puis la lumière est apparue. Puis la destruction.

Nous couvrons nos fenêtres. Nous ne parlons plus qu’en murmures. J’apprends par cœur chacun des recoins de notre appartement détruit. Le nombre de pas entre le couloir et l’évier. Le motif des fissures sur le sol. L’odeur de brûlé au loin.

Les enfants jouent à des jeux de silence. Je prends la main de ma mère pour m’assurer qu’elle existe. Nous ne posons plus de questions. Les réponses sont implacables : aucun lieu n’est sûr, aucun être n’est indemne.

En décembre 2023, nous nous étions réfugiés dans une zone industrielle. Les chars tournaient autour. Aucune issue. Aucun futur. Mon père m’a dit : « Maintenant, cours. » J’ai vu la poussière sous les chenilles des chars. J’ai senti leur odeur d’acier. Je ne sais pas comment nous avons réussi, mais ce moment ne me laisse rien d’autre qu’un fait – nous avons survécu – et un sentiment – la culpabilité que d’autres n’aient pas eu cette chance.

J’ai peur de la lumière. J’ai peur de l’obscurité. J’ai peur du silence. Je crains le bruit. Quand les explosions s’arrêtent, la peur grandit encore. Le silence n’est qu’un prélude. Chaque seconde est comme une attente. Qu’attendons-nous ? Nous ne le savons pas.

Au bord du précipice qui précède chaque instant, deux voix me parlent. L’une dit : « Tu as survécu. » L’autre : « Cela va recommencer. »

Une part de moi veut croire au lendemain. Une autre se prépare à une nouvelle nuit.

Avant, je concevais le temps comme un calendrier, un projet, un objectif. Aujourd’hui, le temps n’est plus que quelque chose que l’on endure.

Parfois, je ferme les yeux et j’imagine un lever de soleil qui m’évoquerait le café plutôt que la peur. Je rêve d’ouvrir une fenêtre sans y penser pour sentir la brise, de lire un livre sans le bruit des drones au-dessus de ma tête. Je rêve des nuits à Gaza telles qu’elles étaient autrefois : des amoureux qui marchent le long des rues éclairées par la lune, des enfants qui jouent. Mais je ne crois pas à ces rêves.

Je me demande qui je serai si tout cela s’arrête. Est-ce que je pourrai un jour m’asseoir près d’une lampe sans frémir ? Les enfants de mes enfants pourront-ils un jour faire confiance à la lumière ? Il n’y a pas de métaphores à Gaza. Il n’y a plus que ce qui a disparu et ce qui demeure : cette vie entre les ombres et un souvenir, celui d’une autre lumière.

➤ Lire aussi | Gaza et la défaite de l’humanité・Dominique Eddé (2025)

Photo de couverture · UNRWA · Des enfants réfugiés palestiniens regardent un bulldozer israélien démolir les derniers vestiges d’un abri détruit dans le camp d’Ein El Hilweh, au Liban · 1982

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Gaza ou la trahison de la lumière est apparu en premier sur Terrestres.

23.10.2025 à 17:25

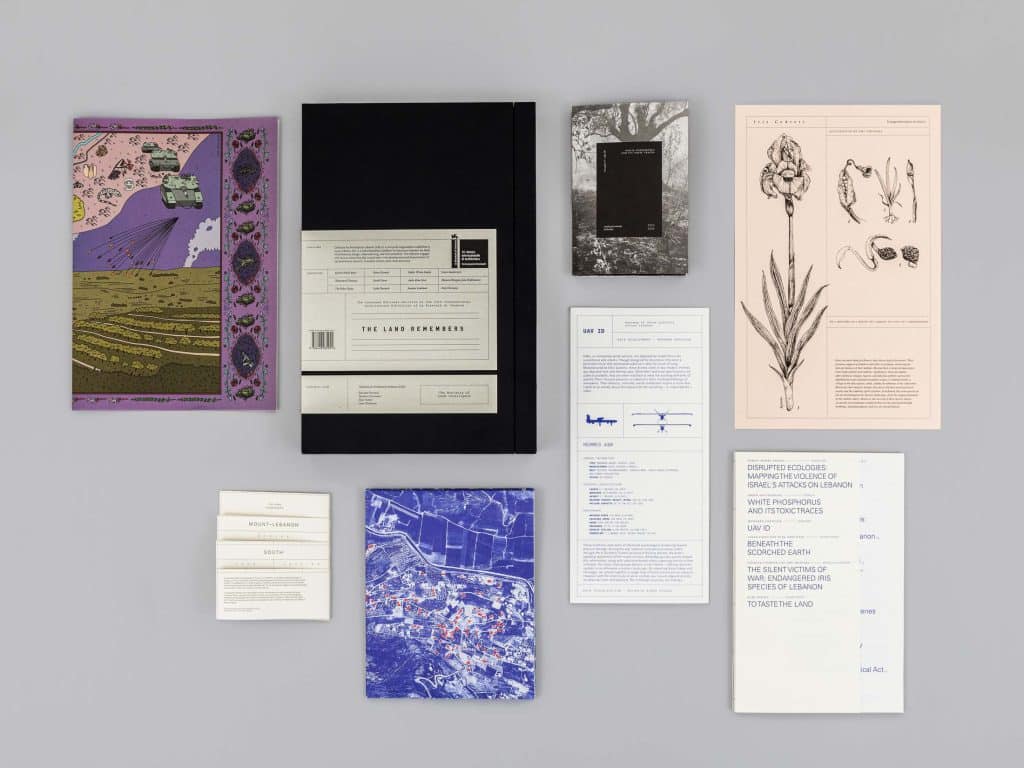

« La terre se souvient » : raconter l’écocide depuis le Sud-Liban

Les bombardements massifs de l’armée israélienne au Liban ne tuent pas seulement des civil·es, ils ravagent aussi les terres et le vivant. À l’occasion de la Biennale de Venise, un collectif d’architectes libanais·es se mobilise et conçoit un pavillon à partir des données récoltées sur le terrain par des bénévoles et des chercheur·ses. Reportage.

L’article « La terre se souvient » : raconter l’écocide depuis le Sud-Liban est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8255 mots)

Le Liban est marqué dans sa chair. De sa frontière avec Israël/Palestine occupée, à celle du nord, avec la Syrie, de la mer Méditerranée à l’ouest, à la chaîne de montagne de l’Anti-Liban à l’est, la guerre a meurtri le cœur des habitant·es du pays et a laissé des plaies béantes dans sa terre. En ce matin de la fin août 2025, les rues de la plus grande ville du sud, Tyr, portent encore les stigmates des 14 mois de guerre qui ont sévi à travers le pays. Dans la foulée du massacre du 7 Octobre, qui a fait au moins 1 200 morts dans l’État hébreu, le Hezbollah (parti politique chiite doté d’une puissante milice) a apporté son soutien au Hamas et a ouvert un front contre Israël depuis le sud du Liban.

A Tyr, la vie a peu à peu repris, mais les destructions restent massives. En novembre 2024, alors que l’on compte plus de 4 000 mort·es, 16 000 blessé·es et près de 2 millions de déplacé·es, un cessez-le-feu entre en vigueur. Les habitants tentent d’oublier en reprenant le cours normal de leur vie. Mais les bruits de la guerre, comme les drones et les bombardements israéliens, ne sont jamais loin. « La guerre ? On n’en parle plus. La situation ? Ça va », balaie d’un revers de main une commerçante dans une des rues perpendiculaires à la corniche de Tyr, largement frappée par les bombardements.

Tyr se situe à une vingtaine de kilomètres d’Israël/Palestine occupée. Dans le port, les pêcheurs ont repris leur activité, mais la peur, elle, ne les a pas quittés malgré le cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre 2024. En sortant leur embarcation, les pêcheurs risquent de se faire harceler ou agresser voire pire, enlever par l’armée israélienne1, comme c’est le cas d’Ali Fneich et Mohammad Jouhair, dont personne n’a de nouvelles2. Ces artisans de la mer ne peuvent pas profiter des ressources naturelles comme ils le devraient pour assurer leur pain quotidien. « Les Israéliens m’ont demandé de m’arrêter et j’ai répondu : “Nous sommes sur notre terre !” Ils ont envoyé des bombes et des drones dans ma direction. Je me suis dit que c’est ainsi que j’allais mourir… », lâche Ali, un pêcheur. Attaqué par l’armée israélienne plusieurs mois auparavant, il a réussi à regagner le rivage sain et sauf.

D’après les autorités libanaises, en juin 2025, l’armée israélienne avait transgressé plus de 3 000 fois (sur terre, en mer et dans les airs) l’accord de cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur 8 mois plus tôt. Malgré le cessez-le-feu et les désarmements des groupes armés du Liban en cours, et notamment du Hezbollah, la menace persiste. Les bombardements n’ont pas cessé : au cours de ces derniers jours, l’armée israélienne a bombardé à plusieurs reprises les terres du sud et de l’ouest du Liban. Les invasions terrestres continuent et l’armée israélienne est toujours positionnée à au moins six endroits dans le sud du Liban.

Quelques mois plus tôt, dans le village de Kfar Kila, plus à l’ouest, d’où il est possible de voir le mur de séparation entre Israël et le Liban, la guerre avait laissé un paysage de désolation. Selon les autorités, le village a été détruit à 90% pendant la guerre – et même après, lorsque la zone était occupée par l’armée israélienne. Ici, des oliviers sont déracinés par des bulldozers. Là, des chevaux errent à la recherche d’herbe à brouter. Ils s’arrêtent au milieu de bâtiments en ruines. Là encore, des bâtiments complètement détruits, des panneaux solaires hors service et des puits d’où ne sortira plus d’eau. Ali (qui ne souhaite pas donner son nom de famille) a tenté de reconstruire sa maison après la guerre à plusieurs reprises. Elle a été détruite à chaque fois. Quand nous l’avions rencontré en avril 2025, il expliquait, en faisant le tour de son terrain marqué par les chenilles de bulldozer : « Ici, il y avait de grands oliviers, centenaires ou plus : ils ont tout déraciné, tout brisé ». Auprès de lui, Jamal, le dromadaire de ses grands-parents, ruminait encore le peu d’herbe trouvée. Parmi les bêtes d’Ali, il était l’unique survivant des bombardements israéliens.

➤ Lire aussi | En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant »・Forum palestinien d’agroécologie (2025)

Repenser, réimaginer, reconstruire

À Beyrouth, si le fracas de la guerre semblait parfois loin, il a fini par se rapprocher. Par toucher toutes et tous. Si bien que sur les hauteurs de la ville, un collectif d’architectes a souhaité se mobiliser. Le Collective for Architecture Lebanon (CAL) a monté un projet de pavillon pour la 19ème exposition internationale d’architecture de la Biennale de Venise, qui se tient en Italie du 10 mai au 23 novembre 2025. « La guerre venait de commencer au Liban », explique Edouard Souhaid, l’un des fondateurs du collectif, lorsque nous le rencontrons à la terrasse d’un café branché de Beyrouth. « Il fallait au moins que le Liban soit présent pour alerter sur ce qu’il se passe, pour montrer que le Liban est encore là, qu’on a des choses à dire en termes de culture ».

CAL a conscience que la biennale reste un évènement élitiste, difficilement accessible pour des pays du continent africain ou asiatique. Le collectif souhaite tout de même y représenter le Liban et la guerre qui le frappe. « Avec tout ce qu’il se passait ici, c’est là où le terme écocide est arrivé. Au nord, on parle beaucoup de soutenabilité, de durabilité, mais ce qui se passe chez nous, c’est l’opposé total. C’est de la destruction totale… », continue celui qui a fait une partie de ses études en France.

« La Terre se souvient » présente un ministère fictif, celui de l’Intelligence de la Terre, dont l’objectif est de soigner la terre et constituer une archive vivante de la destruction intentionnelle de l’environnement. Pour monter le pavillon, le collectif s’est appuyé sur des chercheurs et chercheuses, des paysans, des écologistes et des activistes. « Nous ne voulions pas d’un projet qui romantise le Liban, ou qui était trop dans la nostalgie. Nous voulions quelque chose de très politique et qui soit ancré dans le présent, avec les évènements que traversait le Liban », continue l’un des fondateurs du collectif.

« La Terre se souvient » présente un ministère fictif, celui de l’Intelligence de la Terre, dont l’objectif est de soigner la terre et constituer une archive vivante de la destruction intentionnelle de l’environnement.

Edouard Souhaid et ses collègues ont souhaité faire du pavillon un appel à l’action : « un espace d’activisme qui confronte les visiteurs à la réalité brutale de la dévastation délibérée de l’environnement », comme le décrit la présentation du pavillon sur le site de la Biennale. La démarche du pavillon s’inscrit aussi dans une logique de documentation de cet écocide en cours à travers les récits, les images et les cartographies des zones impactées par les bombes au phosphore blanc et par d’autres, contenant un grand nombre de métaux lourds qui s’infiltrent dans le sol et dans l’eau, et dont les particules se retrouvent dans l’air.

D’après les chiffres de la Banque mondiale, le coût total de la reconstruction et des besoins de reprise est estimé à 11 milliards de dollars (avril 2025)3. D’après la FAO (l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), les dommages pour le secteur agricole se chiffrent à plus de 118 millions USD et les pertes à environ 586 millions USD. La production d’olives a été la plus touchée avec plus de 230 millions de pertes et des incendies qui ont ravagé au moins 814 oliveraies, sans compter l’impossibilité d’accès aux terrains et à la récolte, empêchant de perpétuer des traditions familiales millénaires. « Quand la guerre a commencé en 2023, nous étions dans les champs. Nous avons entendu les bombes : nous avons ramassé ce que nous avons pu, pressé et filtré… Et nous sommes repartis vers Beyrouth, en sécurité », explique Rose Becharra, fondatrice de Darmmess, qui produit de l’huile d’olives à Deir Mimas, village dans le sud du Liban. En septembre 2024, Rose Bechara décide de déménager l’un de ses entrepôts, situé à la frontière, dans un village plus éloigné supposé plus sécurisé. « Mais alors que nous venions juste de nous y installer, un bombardement de l’armée israélienne a tout détruit, se souvient-elle avec amertume. Tout l’entrepôt a été réduit en cendres. » Agrumes et bananes ont également souffert. La guerre a aussi détruit 1 050 hectares de systèmes d’irrigation de plein champ, 23 hectares de serres, 1 hectare de panneaux solaires agricoles et d’autres équipements4. Cette année, Rose Becharra a pu retourner sur ses terres familiales pour récolter les fruits de ses arbres centenaires. Une petite victoire pour elle et les paysans locaux avec qui elle travaille, même si la production reste très basse en raison des conditions climatiques et des conséquences de la guerre. « Beaucoup d’habitants craignent de revenir sur leurs terres dans le sud. Nous risquons nos vies pour ramasser nos olives. Cela fait partie de notre culture, de notre héritage : cette récolte a un autre goût cette année. »

Documenter, archiver, raconter

Pour mettre tout ceci en lumière dans son pavillon, le Collective for Architecture Lebanon s’appuie sur une constellation de récits et d’enquêtes : étude de la contamination des sols au phosphore blanc dans le sud, cartographie des écocides industriels, archives photographiques de terres blessées ou encore paysages sonores captés sous les drones. Autant de pièces d’un territoire qui parle à travers ses cicatrices.

L’association de protection de la nature et des paysages Green Southerners effectue un travail de terrain et fournit les photographies de la faune et de la flore endommagées. « Dès le début de la guerre, en octobre 2023, nous avons documenté les attaques contre l’environnement dans le sud du Liban », explique Hisham Younes, le président de cette association locale qui mène des projets de sensibilisation sur la biodiversité du sud Liban et qui, depuis le début de la guerre en 2023, documente aussi les attaques sur l’environnement. « Nous avons mis en place une équipe dédiée à l’observation et à l’analyse de l’utilisation du phosphore blanc, qui a été utilisé à une échelle bien plus importante que lors de la guerre de 2006 [NDLR : en juillet 2006, une guerre a éclaté entre Israël et le Hezbollah]. Nous n’avions jamais vu quelque chose d’aussi important dans l’utilisation du phosphore et de métaux lourds. »

Selon un rapport des Nations unies, plus de 5 600 frappes israéliennes ont été recensées entre le 8 octobre 2023 et le 20 septembre 2024 dans le Sud-Liban. Certaines contenaient du phosphore blanc, arme incendiaire dont l’utilisation dans des zones densément peuplées et contre des civil·es est proscrite par la Convention de 1980 de l’ONU sur les armes classiques, ce qui est considéré par plusieurs ONG internationales comme un crime de guerre. Des bombes incendiaires ont aussi été employées.

Selon un rapport des Nations unies, plus de 5 600 frappes israéliennes ont été recensées entre le 8 octobre 2023 et le 20 septembre 2024 dans le Sud-Liban.

Tous les jours, les bénévoles de l’association se rendent sur le terrain pour documenter les conséquences de la guerre sur la vie de la population et sur l’environnement. L’un de leurs, Oussama Farhat, également membre de la sécurité civile libanaise, a été tué le 1er mai dernier par un drone israélien alors qu’il poursuivait son travail5. « C’est une tragédie pour nous. Il a offert sa vie pour montrer et documenter ce qu’il se passait… », souffle le président de l’association.

De son côté, le studio de recherches Public Works fournit les cartes des différentes attaques. Ce studio de recherches et de design surveille et documente les attaques militaires israéliennes contre le Liban depuis l’aube de la guerre. Les chercheuses suivent leur fréquence, leur géographie et leur impact à travers des mises à jour quotidiennes et une cartographie interactive. « L’un des impacts centraux de cette guerre a été la destruction ciblée des terres, des forêts, des champs agricoles et des réserves naturelles [NDLR : la région de Tibnine a souvent été la cible de bombardements alors qu’un projet de classement en Réserve naturelle est en cours] dans le sud du Liban, ce que nous identifions comme des formes d’écocide. Lorsque les commissaires du Pavillon libanais nous ont invités à participer, c’était précisément parce que notre travail traite directement de ce thème », décrit l’une des chercheuses de Public Works, qui préfère conserver son anonymat.

Le pavillon « La Terre se souvient » permet une confrontation entre la violence écologique et l’effacement spatial en tant que forme de guerre. « Notre contribution met en lumière le fait que le ciblage des paysages du sud du Liban n’est pas un dommage collatéral, mais bien une stratégie systématique de destruction. En le documentant par la cartographie, la narration et l’analyse spatiale, nous cherchons à donner de la visibilité à une forme de violence souvent méconnue, mais dont les conséquences sur les populations, les terres et les moyens de subsistance sont durables », continue-t-elle.

➤ Lire aussi | La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique・Hamza Hamouchene (2025)

Avec ses élèves, Rami Zurayk, professeur de gestion des écosystèmes à l’Université Américaine de Beyrouth (UAB), a fabriqué les briques pour le pavillon. « La création de ces briques faite de la Terra Rosa, terre rouge du sud du Liban qui selon la légende a été colorée par le sang d’Adonis, accompagnée des autres articles, amène une réflexion intéressante. Ils lient entre eux la mythologie de la région à son paysage », précise le professeur. D’après la mythologie, Adonis, jeune dieu de la beauté et de la fertilité, était aimé d’Astarte (Aphrodite). Il aurait été tué par un sanglier dans les montagnes du Liban, près du fleuve aujourd’hui appelé Nahr Ibrahim. Son sang se serait alors déversé dans le fleuve qui se jette dans la Méditerranée. Lorsque les pluies entrainent la terre rouge dans les eaux du fleuve, les anciens y voient le sang d’Adonis se déverser sur la terre, symbole de renouveau et de fertilité. La Terra Rosa, terre ferrugineuse caractéristique du sud du Liban, est chargée d’une forte symbolique mythologique et écologique car elle représente la continuité entre la culture, la nature et la mémoire. Le paysage du sud du Liban porte les traces de ce mythe. Avec l’utilisation de cette terre pour fabriquer les briques du pavillon, Rami Zurayk et ses étudiant·es relient la symbolique antique du sang d’Adonis à la réalité écologique contemporaine du Sud-Liban — une région reconnue pour la beauté de ses sols, mais aussi marquée par les blessures de la guerre. Rami Zurayk a également rédigé plusieurs articles sur la pollution des sols, le paysage du sud du Liban et les produits agricoles qui constituent la mosaïque du pays, du nord au sud.

« Notre contribution met en lumière le fait que le ciblage des paysages du sud du Liban n’est pas un dommage collatéral, mais bien une stratégie systématique de destruction. »

Une chercheuse du studio de recherches Public Works

Sarah Sinno, chercheuse et fondatrice du Earth preservation project, une association libanaise, a aussi pris part à cette documentation par l’écrit. Elle a notamment publié un article où elle s’appuie sur l’un des plus anciens écrits de l’humanité, l’épopée de Gilgamesh, et en tire une métaphore autour des abeilles. D’après les derniers chiffres, 4 000 ruches ont été détruites par la guerre dans le sud du Liban. « Les abeilles jouent un rôle essentiel pour la nature et pour la vie, elles sont des ingénieures d’une terre florissante. Même si Israël essaie de nous imposer la mort, nous devons apprendre des abeilles, de leur rythme et de la manière dont elles travaillent ensemble. Elles sont les témoins des crimes environnementaux qui se passent au Liban », explique la jeune femme, qui continue de documenter l’écocide dans le sud du Liban. « Les abeilles sont l’incarnation d’une résistance collective », croit Sarah Sinno, car elles continuent de travailler ensemble malgré les circonstances et rebâtissent ce qui est détruit.

Des illustrateurs et d’autres chercheurs se joignent aussi au projet. Le résultat : une large table faite en briques rouges avec ici et là des végétaux, des cartes et un livre qui regroupe des écrits autour qui expliquent ce qu’il se passe au Liban. « Nous voulions documenter tout ceci, ce que l’État aurait dû faire mais ne faisait pas. Il y a une vraie politique créée pour coloniser à travers cet écocide. Nous voulions aussi réfléchir à des solutions, comme la bioremédiation ou la préservation des sols, par exemple, explique Edouard Souhaid. Le thème de la Biennale est l’intelligence artificielle, mais on ne croit pas que la technologie va nous sauver écologiquement. »

➤ Lire aussi | Prise de terre et terre promise : sur l’État colonial d’Israël・Ali Zniber (2024)

Pas de dommage collatéral

Les architectes entendent aussi interroger le sens de l’architecture dans la reconstruction d’un pays dévasté. L’accès restreint au terrain et la récolte des données par les scientifiques limitent la création d’une base de données solides pour illustrer les pertes, mais tous les experts s’accordent pour dire qu’elles sont importantes et que les conséquences sur les ressources naturelles seront de plus en plus visibles sur le long terme. « Quand tu détruis un arbre, tu détruis toute une communauté, souligne le curateur. El ared [NDLR : « la terre » en arabe] a une signification très émotionnelle : d’où tu viens, des ancêtres, la nourriture… » Selon lui, les architectes au Liban doivent arrêter de construire et penser à la réhabilitation d’un pays endeuillé. « Nous avons une responsabilité en tant qu’architecte : quand tu construis, il y a un côté culturel et émotionnel qui va au-delà du scientifique », insiste Edouard Souhaid, qui affirme qu’il faut aujourd’hui repolitiser l’architecture.

Le CAL a souhaité utiliser cette plateforme qu’est la Biennale pour transmettre un message et proposer des idées. Pour Ramy Zurayk, ce pavillon n’est pas seulement à propos du Liban. « Il fait partie de ces voix qui s’élèvent pour dire que le génocide en cours à Gaza n’est plus possible. » Quant au Liban : « Il a une importance très symbolique. Aujourd’hui, et pour une des rares fois par le biais de ce pavillon, le Liban entier est représenté. Le Liban entier s’identifie au sud du Liban, c’est vraiment unique et j’espère que cela va déclencher une remise en question de la façon dont nous, Libanais, de toutes les parties du Liban et de toutes les dénominations, de toutes les appartenances politiques, voyons le Liban sud », s’enthousiasme le chercheur, lui-même originaire du sud et qui se félicite que l’équipe à l’origine du projet vienne de différentes régions. Hisham Younes, le président de Green Southerners, estime que cette participation à la Biennale donne plus de sens à une crise humaine et au niveau de souffrance d’une telle destruction. « L’art n’est pas distant de l’environnement, de l’identité, de la culture… Cela a tout à voir avec la culture humaine. Et cela n’a pas seulement trait au Liban, c’est toute la Méditerranée », souligne-t-il.

Après Venise – la biennale prend fin en novembre 2025 -, le pavillon libanais sera rapatrié sur sa terre d’origine. L’idée est de le rapprocher du public concerné, pour ne pas le laisser aux mains d’une élite eurocentrée. « Ce n’est pas seulement un message, c’est aussi du matériel : des publications, des données, des voix… C’est du tangible, du savoir qui est partagé », insiste Rami Zurayk. Raconter, exposer, témoigner : se souvenir. Car la Terre, au Liban ou ailleurs, n’oublie jamais. Et la souffrance des habitant·es, elle, continue.

Le site du projet The land remembers et celui du Collective for Architecture Lebanon – CAL.

Image d’accueil : Disrupted ecologies. Mapping the violence of Israel’s attacks on Lebanon, mise en carte et recherche par Public Work Studio, design et visualisation des données par NEM Studio (détail).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- https://www.dropsitenews.com/p/lebanese-fishermen-abducted-israel-naqoura-south

- https://www.lorientlejour.com/article/1461835/mohammad-jouhair-ce-pecheur-libanais-emprisonne-en-israel-depuis-plus-de-trois-mois.html

- https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/03/07/lebanon-s-recovery-and-reconstruction-needs-estimated-at-us-11-billion

- https://ewsp.gov.lb/wp-content/uploads/2025/04/Agricultural-damage-and-loss-assessment_FAO.pdf

- https://today.lorientlejour.com/article/1460174/oussama-farhat-a-life-devoted-to-animals-and-others-cut-short-by-an-israeli-strike.html

L’article « La terre se souvient » : raconter l’écocide depuis le Sud-Liban est apparu en premier sur Terrestres.

07.10.2025 à 18:47

Gaza et la défaite de l’humanité

97 % des cultures arboricoles ont été détruites par deux ans de guerre alors que 78 % des immeubles et 97 % des écoles ont été rasés ou endommagés. Face à cet anéantissement délibéré, l'essayiste franco-libanaise Dominique Eddé offre dans son livre « La mort est en train de changer » des réflexions très justes sur l'engrenage mortifère de cette guerre. Extraits choisis.

L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (7322 mots)

Ce texte est composé de deux extraits du livre de Dominique Eddé La mort est en train de changer paru en septembre 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent.

La peur de soi, la peur de l’autre

Quand la souffrance dépasse le seuil du tolérable, le peu de force qui reste est employé à la supporter. Il suffit de regarder les visages des enfants amputés, affamés à Gaza, des porteurs de cadavres, de leurs parents, de leurs proches, des prisonniers au sortir de la torture : ils sont tous inatteignables. Leur colère est comme asséchée par leur douleur ; et leur douleur, privée d’identité, traitée en masse. J’imagine ce même degré d’épuisement chez les otages israéliens. Chez les torturés des prisons syriennes à la brusque apparition du jour… Je l’ai vu sur les visages des Libanais brûlés par les bombardements du Sud. Tous ces êtres ont habité au même endroit : là où vivre consiste à mourir en vie.

Écrire pendant ce temps est une épreuve à la limite de l’obscénité. Ne pas écrire, alors que l’on peut donner du fil à retordre à la haine, est encore moins glorieux. Je vais donc essayer d’écrire. Et, en écrivant, d’écarter les mots qui ne servent plus à rien, sinon à retarder le moment d’en inventer peut-être d’autres.

L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve. Notamment en Allemagne, en France, en Europe : dans les pays qui ont permis, à des degrés divers, que le nazisme organise la mort de six millions de juifs. Ce verrou vient de sauter. Ce ne sont plus seulement quelques esprits lucides, ou dissidents israéliens de longue date, qui le disent haut et fort. À présent, des ONG et des responsables israéliens, anciens ministres ou ambassadeurs, conviennent du processus d’extermination de la population de Gaza.

L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve.

Pour ma part, je me suis bornée à remplacer un mot par un autre : abattoir, par exemple. Ce fut troublant de constater qu’il ne soulevait pas d’objections. Les esprits aveuglés en seraient-ils au point où il leur suffit que l’horreur absolue soit nommée d’un mot plutôt que d’un autre pour la leur rendre acceptable ? Surtout, comment comprendre qu’il ait fallu attendre si longtemps pour prendre au sérieux le ministre de la Défense israélien qui traitait impunément les Palestiniens d’« animaux humains » au lendemain du 7 octobre 2023 ? Faut-il que les territoires de la surdité et du mensonge soient faits de la même étoffe pour que la crédulité et la mauvaise foi se soient trouvées en même temps, au même endroit. En bloc, juifs et musulmans ont été désignés, menacés, en lieu et place des chefs de guerre qui, juifs ou musulmans, les mettaient en danger. Tout s’est passé comme si le langage ne servait plus qu’à écraser la pensée. On a entendu dire que l’armée israélienne était « l’armée la plus éthique du monde ». On a entendu dire par d’autres que les enfants palestiniens étaient des cibles légitimes, étant, par nature, de futurs terroristes. On a fait le procès de l’antisionisme au moment où le sionisme faisait naufrage. On a mis les mémoires en demeure de choisir chacune son pré carré dans le champ des cimetières. On a entendu des militants de la cause palestinienne douter de l’étendue du massacre du 7 octobre. On a surtout entendu un silence dévastateur, plein de sous-entendus et de réflexes coloniaux, confier à la peau blanche le pouvoir inné de mater la brune, la sauvage.

Un réfugié palestinien porte ses deux petits enfants blessés après le bombardement du camp de Nuseirat dans la bande de Gaza, 29 octobre 2023. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.

Dès lors, l’être humain, blanc ou brun, perdait ses droits, au profit de la masse. Les régimes arabes ont excellé dans leurs vieilles habitudes : s’allier en douce à l’ennemi, simuler la désapprobation, réduire leurs peuples au silence. En France et en Allemagne, toute objection était passible de procès médiatique. Aux États-Unis, si la censure fut moins drastique dans un premier temps, elle est maintenant sans pitié. Les universités, pour ne citer qu’elles, payent d’un prix exorbitant leur quart d’heure de liberté. Celles et ceux qui tiennent, envers et malgré tout, n’ont plus de mots pour dire la suffocation. Ils regardent la mort achever son travail sur les visages exsangues d’une population cadavérique.

Aucune des lignes que je viens d’écrire ne dédouane le Hamas de ses crimes. Aucune. Vivement le jour où il sera vu du même œil par ceux qui s’entêtent à le protéger et par ceux qui y voient un diable sorti de nulle part. Sachant que sa part « diabolique » fut méthodiquement entretenue par le pouvoir israélien. Il s’agit maintenant d’essayer de réfléchir dans l’ordre, c’est-à-dire hors symétrie, car il n’y en a pas, à l’étendue d’un désastre programmé par les répétitions infernales de notre espèce : la cécité, le mensonge et les moyens qu’elle se donne pour les avaliser. Israël est un État qui n’a pas attendu Netanyahou pour humilier, coloniser, déposséder le peuple palestinien. À quel titre devrait-on oublier que les colonies ont prospéré sous les gouvernements travaillistes au lendemain des accords d’Oslo ? Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.

Israël aura beau assurer sa supériorité militaire, recommencer encore et encore, il ne parviendra à assurer la pérennité de sa population qu’en renonçant à l’emmurer. Sans quoi l’avenir l’expulsera comme il est en train d’expulser les habitants de Gaza et déjà, de Cisjordanie. La reconnaissance est le mot clé de ce qui reste à sauver : la reconnaissance officielle par Israël du mal sans nom que ce pays a causé au peuple palestinien.

Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.

(…)

Israël : récapitulation

Étant de ceux qui, à 20 ans, ne pouvaient accepter l’existence d’Israël et qui, cinquante ans plus tard, défend sa survie dans le cadre d’un changement de cap, je voudrais commencer par me servir de moi, qui ne représente personne, comme on se sert d’un cobaye dans une expérience médicale. D’abord préciser les termes de mon cheminement. Ne pas confondre les mots. Que signifie de mon point de vue défendre la survie d’Israël ? S’agit-il de souscrire à un État juif ? Non. Pas plus que je ne peux souscrire à un État musulman ou chrétien. Il tombe sous le sens que cette région actuellement gangrenée par la fusion du religieux et du politique n’entrera en convalescence que le jour où elle y renoncera. Sachant par ailleurs que plus de 20 % de la population israélienne n’est pas juive, je ne vois pas selon quelle logique cet État pourrait se définir comme juif. S’agit-il de considérer Israël comme un principe de réalité ? Oui. S’agit-il de défendre l’avenir du peuple israélien sur cette terre et de réfléchir aux conditions pouvant assurer sa sécurité ? Oui.

Ce point crucial appelle un effort d’imagination considérable qui, pour l’heure, n’a été fait à grande échelle ni par les Israéliens, ni par les pouvoirs palestiniens, ni par les Arabes. Moins encore par les puissances étrangères. Une mauvaise foi réciproque entretient en cet endroit un tabou qui permet aux uns d’œuvrer activement au Grand Israël, au prix d’un génocide et de dégâts régionaux considérables, aux autres d’entretenir le double langage de la reconnaissance d’Israël d’un côté et du fantasme de voir ce pays disparaître de l’autre. Les régimes arabes misent sur la reconnaissance, les fondamentalistes islamistes misent sur le fantasme, les uns comme les autres ont l’autre moitié de l’équation en tête. Tous empoisonnent l’avenir. Les Palestiniens n’en finissent pas d’en mourir.

Aucun processus de paix n’a pris en compte la pression des non-dits qui la rendent impossible, aucun n’a désamorcé les bombes que fabriquent les inconscients. Plus le temps passe, plus il est dicté par le couple infernal de la prédation et de la haine. Ceci n’est qu’un début. Il faut oser continuer à creuser là où ça fait mal si l’on veut ramener tous ces corps moribonds à la vie. La région a payé trop cher l’entretien des arrière-pensées. Elle ne sortira de l’ornière que le jour où l’on aura entamé, de tous côtés, un travail simultané de récapitulation, de renoncement et de redéfinition de la réalité. Ceci implique du fait même un changement de représentation de soi et de l’autre. La tâche ne concerne pas que le Moyen-Orient. Les peuples du monde entier, toutes identités de naissance confondues, sont appelés à faire ce que l’intelligence mécanique ne peut pas faire : renoncer au miroir pour survivre. Plus exactement, troquer le miroir contre la fenêtre. Il est vrai qu’en cette première moitié du XXIe siècle, le triomphe de l’argent et celui des dictatures rendent la figure du miroir écrasante, celle de la fenêtre improbable.

➤ Lire aussi | Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza・Rami Abou Jamous (2025)

À l’heure où j’écris ces lignes, des enfants palestiniens courent dans tous les sens à Gaza, tombent comme des oiseaux, gisent ensanglantés dans les bras de leurs parents. L’incapacité de la grande majorité de la société israélienne à en prendre conscience, à voir au-delà d’elle-même, incarne tragiquement la figure du miroir. Elle ne date pas d’aujourd’hui. Mais le degré de cécité n’a jamais connu un tel pic. Le point aveugle remonte au moment où le sionisme, pour s’installer et se construire, a eu recours à un gigantesque mensonge : il s’est inventé « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Il a feint de croire – ou voulu croire à force de s’en convaincre – que le Palestinien n’existait pas. Il a donc fallu lui inventer un sens au moment où sa réalité s’est imposée. Le mot « terrorisme » a rempli le vide, il a soufflé sur les peurs et soulagé les consciences. Ce n’est pas un hasard si, parmi les voix occidentales que ce mensonge délivrait d’une culpabilité écrasante, ce sera plus tard celle du général de Gaulle, à la pointe du combat contre le nazisme, qui fera entendre sans détours sa résistance à l’injustice, son attachement au droit international ; sans laisser tomber pour autant le droit d’Israël, désormais constitué en État à dominante juive, à exister et à assurer sa sécurité.

Dans la mesure où je suis depuis toujours une irréductible de la liberté, dépourvue de fibre nationaliste, je crois pouvoir affirmer que j’aurais été farouchement antisioniste si j’étais née juive. J’y aurais vu, outre l’injustice flagrante envers les Palestiniens, une perte pour la richesse culturelle juive qui se situe bien au-delà de la fabrication d’une identité nationale. En ce sens, j’aurais sans doute dit ce qui ne peut être dit que par des juifs et que formule notamment l’historien Ilan Pappé : « Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. » J’y aurais vu par ailleurs le trop commode remboursement de la dette européenne envers les juifs. J’y aurais surtout vu le signe d’une reconduction insidieuse de l’antisémitisme, du fait même que des juifs français, allemands ou hongrois ne recevaient pas, au lendemain de l’horreur nazie, les raisons et les preuves d’une véritable réparation : l’obtention d’une entière sécurité et reconnaissance dans leurs pays de naissance. À présent que le fait accompli israélien est un principe de réalité, il revient à ses amis comme à ses ennemis déclarés de procéder à ce que j’ai appelé « le deuil de l’idéal ». Là où l’avenir reprend ses droits sur les répétitions machinales du passé, là où le goût de la paix l’emporte sur le goût exclusif de soi, des « siens ».

« Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. »

Ilan Pappé

L’antisémitisme refait des ravages depuis le 7 octobre 2023. On ne cessera de répéter qu’il ne s’agit en aucun cas du même phénomène en Occident et en Orient. L’actuelle poussée de haine envers les juifs, parmi les peuples arabes, est à voir sous un angle foncièrement différent de ce qu’elle fut, de ce qu’elle est en Europe. On ne peut pas déclarer Israël État juif, coloniser le peuple palestinien, annexer Jérusalem, et programmer la disparition de la Palestine sans prendre le risque – le mot est faible – de créer le pire des amalgames dans l’esprit de ceux que l’on humilie, que l’on dresse ainsi contre soi. Il est compréhensible que de nombreux juifs aient vécu le massacre du 7 octobre comme un pogrom antisémite, cela ne signifie pas que c’en était un. Ce massacre s’est déroulé dans le cadre d’une région démolie, livrée au chaos ; il a été mené par des hommes enragés par une colonisation sans pitié, vieille de 70 ans. Les responsabilités de cette barbarie – qui dévaste par ailleurs la région, toutes communautés confondues depuis un demi-siècle – sont largement partagées. Ignorer ce fait, s’en tenir à la version d’une agression antisémite, obstrue la pensée, bloque les issues. Que la haine envers les juifs ait terriblement augmenté ces deux dernières années dans le monde arabe, c’est indéniable. Mais se borner à la condamner, hors contexte, sans prendre en compte ce qui la cause et l’enflamme, ce n’est pas la combattre, c’est y contribuer.

De l’autre côté, force est de constater – exceptions mises à part – une tragique panne de pensée au sein des sociétés civiles arabes. Gagnés par la frustration et la colère, un nombre considérable de personnes ne raisonnent plus. Au prétexte du carnage en cours à Gaza, elles renoncent à l’autocritique, dédouanent le Hamas, relativisent le traitement infligé aux otages, cèdent au sinistre argument du chiffre et de la comparaison : « Ce n’est rien par rapport au génocide en cours. » Quand l’ennemi devient une aubaine pour se blottir dans un camp et se borner à la récrimination, alors la défaite est double : elle est physique, infligée par la force militaire de l’ennemi, et morale, infligée par soi.

Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable.

Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable. La plupart des esprits le savent et le regrettent. Ignorer ce que l’on sait équivaut à se couper de ce qui reste à inventer, à découvrir. Il va de soi que la lutte contre le mépris, l’ostracisme et la haine dont sont victimes les populations d’origine arabe ou musulmane, les militants, les étudiants en faveur de la Palestine, où qu’ils se trouvent, va de pair avec la lutte contre l’antisémitisme. C’est la même. Amputée de sa moitié, l’équation est une bombe.

La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge

La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge. Les États qui ont soutenu le gouvernement de Netanyahou se savent désormais coupables devant l’histoire de collaboration active avec un partenaire sanguinaire. Ils lui ont fourni des armes, des alibis, et – plus cher que tout – le temps qu’il fallait pour accomplir le boulot. Le Hamas a certes largement contribué au désastre. Les régimes arabes, n’en parlons pas. C’est pourquoi nous sommes à présent sommés de penser l’ennemi comme un monstre à mille têtes, accouché par un monde détraqué. Nous sommes très loin du nazisme, qui nous donnait à voir le mal, en un seul bloc, derrière des barreaux. Le mal, comme le monde, est liquéfié à l’heure qu’il est. Nos vieilles certitudes flottent sans avenir à la surface des eaux. Nous n’en sommes pas moins témoins, en direct, d’un mal innommable que les gouvernants de la plupart des pays démocratiques ont laissé faire – et, pour certains, alimenté. Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?

➤ Lire aussi | En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant »・Forum palestinien d’agroécologie (2025)

La mise à mort de la Palestine a mis Israël au pied du mur. Le judaïsme n’entre plus dans le gant déformé de ce pays emmuré. Pas plus que d’être chrétien, musulman ou athée, le fait d’être juif n’est un passeport d’humanité. Je ne cesse de m’étonner d’entendre des phrases convenues telles que « un juif ne tue pas des enfants » ou « c’est contraire à la pensée juive d’affamer un peuple ». Il est un postulat qui vaut pour l’humanité tout entière : elle n’est jamais à l’abri, quelle que soit l’identité en jeu, du meilleur et du pire. Sans compter qu’à partir du moment où un peuple se constitue en nation avec des moyens militaires écrasants, il s’expose, quel qu’il soit, à tout ce que ces armements impliquent. Pas plus que Bach n’est responsable d’Hitler, Einstein n’est responsable de Smotrich, ou Ibn Arabi des talibans. Il appartient en revanche à tous les esprits dits libres, provenant de ces cultures, de s’interroger sur ce que les inconscients fabriquent pour mener à de tels extrêmes.

Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?

Ainsi, s’agissant d’Israël, qui nous fera croire que le fantasme du Grand Israël date de Netanyahou et de ses sbires ? Qui nous fera croire que c’est par inadvertance qu’année après année les terres palestiniennes ont été colonisées ? Qui, d’entre les adeptes du processus d’Oslo, nous expliquera logiquement comment la paix pouvait avoir lieu sans une restitution des territoires ? La mauvaise foi, dont Sartre disait qu’elle est une manière de mimer le rôle que l’on s’est assigné, est bel et bien au cœur de la politique israélienne, gauche et droite confondues. Sachant bien sûr que quelques personnalités politiques israéliennes, dont Yitzhak Rabin, ont souhaité la combattre et frayer une autre voie à l’avenir. Une partie de leur effort, dicté par une douloureuse conversion au réalisme, a été freinée par leur méfiance. Leur méfiance envers les Palestiniens découlant de leur méfiance envers eux-mêmes : de leur incapacité à affronter l’étendue des dégâts causés depuis 1948. Car ce n’était pas tant l’OLP qu’il fallait reconnaître en 1993, que la souveraineté du territoire palestinien.

Il est vrai qu’Israël est adossé à une mémoire terrifiante dont on peut comprendre qu’elle ait eu besoin de mentir pour survivre. Encore faut-il que ce mensonge soit un jour reconnu s’il veut se faire oublier. La question que tout le monde élude et qui engage l’avenir de millions de vies est la suivante : que veut Israël pour Israël ? Mais aussi, que veut Israël pour les juifs ? Que veulent les juifs pour Israël et pour eux-mêmes ? Sachant que le mot « juifs » recouvre un océan de différences qui leur ferait perdre le sens même de leur existence s’ils étaient condamnés à y renoncer. Et du côté arabe, se pose la question cruciale de savoir comment, sous quelle forme, les élites conçoivent-elles leur lutte contre l’invasion du champ politique par l’Islam ?

Autant dire que, pour l’heure, la catastrophe spirituelle est générale.

Photo d’ouverture : Déplacés palestiniens retournant vers la ville de Gaza et le nord de l’enclave par la rue al-Rashid, le 28 janvier 2025. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.