23.02.2026 à 17:15

Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este

Texte intégral (1975 mots)

On a coutume de dire « servi sur un plateau d’argent ». Mais c’est grâce au décor peint d’un plat en céramique qu’a été résolue une petite énigme historique, en découvrant que la « première dame de la Renaissance », Isabelle d’Este, était la propriétaire d’un manuscrit aujourd’hui conservé à Paris.

Cette céramique, de style majolique, comporte trois imprese, c’est-à-dire des emblèmes qui étaient utilisés à la Renaissance comme insignes personnels. On voit, sous un blason, une partition musicale ; sur une balustrade au premier plan, on peut lire la devise latine Nec spe nec metu (« Ni par l’espoir ni par la crainte ») et, répété deux fois, un nombre latin, XXVII (27).

J’avais déjà vu ce numéro quelques années auparavant, dans une décoration figurant sur la première page d’un manuscrit à la Bibliothèque nationale de France à Paris, non loin de l’endroit où le plat en majolique était exposé, prêté temporairement par le Victoria-and-Albert Museum à la Fondation Al Thani Collection. Le manuscrit était une copie partielle d’un manuscrit perdu, et j’essayais de déterminer d’où il provenait.

Les armoiries et les différentes « imprese » étaient toutes celles d’Isabelle d’Este (1474-1539), marquise de Mantoue, fille d’Hercule Ier d’Este duc de Ferrare et d’Éléonore d’Aragon, fille du roi de Naples Ferdinand Ier. La réponse m’est soudain apparue comme une évidence : le manuscrit parisien se trouvait à l’origine dans sa bibliothèque personnelle.

Bien qu’elle se soit mariée à seulement 16 ans, Isabelle était une femme extrêmement cultivée. Cela l’a probablement aidée à jouer son rôle dans la gouvernance de Mantoue, en particulier lorsque son mari Francesco Gonzaga (dit François II de Mantoue) partit combattre dans les guerres italiennes, puis fut fait prisonnier. Elle disposait également de ressources financières personnelles considérables et était libre de dépenser son argent comme elle le souhaitait, ce qui lui a permis de devenir la plus importante collectionneuse de la Renaissance italienne.

Mécène des arts, Isabelle a été représentée sur des médailles, des peintures et des dessins par plusieurs artistes, dont Léonard de Vinci. Pour abriter ses antiquités et ses œuvres d’art, elle a aménagé certaines pièces de ses appartements. L’une d’elles était connue sous le nom de studiolo, une pièce consacrée à la lecture et à l’écriture privées. De nombreux artistes de renom ont été chargés de réaliser des peintures pour le décorer, de même que son appartement à Mantoue, où elle s’est installée après la mort de son mari en 1519.

La vaste bibliothèque d’Isabelle y était également conservée. Un inventaire partiel dressé après sa mort révèle qu’elle ressemblait davantage aux bibliothèques des hommes de l’élite de la Renaissance qu’à celles des femmes nobles de son époque. Elle se composait principalement d’ouvrages contemporains et profanes, plutôt que de volumes hérités et de textes religieux, et contenait une proportion inhabituellement élevée de livres manuscrits.

Au cours de sa vie, Isabelle utilisa au moins huit imprese différentes. Il pouvait s’agir de marques de propriété, comme on le voit sur le manuscrit parisien et l’assiette du Victoria-and-Albert Museum, ainsi que sur les 23 autres pièces survivantes de son service de table. Cependant, elles étaient également destinées à transmettre des messages codés.

Une impresa de la Renaissance contenait une sorte de déclaration personnelle concernant la situation, la philosophie, les aspirations et les qualités personnelles de son titulaire. Contrairement aux armoiries, qui étaient héritées, elle n’exprimait rien en rapport avec la lignée familiale ou le statut social, pouvait être utilisée par toute personne qui décidait d’en concevoir une et pouvait être modifiée ou abandonnée à volonté.

Comme sa véritable signification nécessitait une interprétation, une impresa était souvent ambiguë. Les silences (pauses dans la musique) visibles sur la partition musicale représentés sur ce plat peuvent signifier le silence, une vertu associée aux femmes à l’époque. Par leur symétrie, ils peuvent aussi symboliser un principe d’équilibre, à l’instar de la devise latine. Quelle que soit sa signification, c’est celle qu’Isabelle a choisie pour orner les robes qu’elle portait lors d’occasions spéciales, notamment le mariage de son frère Alphonse avec Lucrezia Borgia en 1502.

La marquise n’appréciait pas les explications trop compliquées de ses imprese. En 1506, lorsque l’auteur Mario Equicola écrivit un livret sur sa devise latine, elle déclara dans une lettre à sa mécène, une femme de la noblesse, « nous ne l’avons pas créée avec autant de mystères qu’il lui en a attribués ».

La devise latine d’Isabelle fut, fait inhabituel, réutilisée par d’autres, notamment par l’un de ses fils et par un roi d’Espagne. Ce ne fut pas le cas de l’énigmatique nombre XXVII. Sa présence sur la première page du manuscrit parisien prouve donc qu’il appartenait à Isabelle.

Il existait déjà d’autres indices de cette appartenance. Le manuscrit parisien est une copie partielle de la Raccolta Aragonese, une anthologie de poèmes italiens anciens rares, offerte par l’homme d’État Lorenzo de Médicis à Federico d’Aragona, fils du roi de Naples, vers 1477. Dernier souverain de sa dynastie, Federico s’exila en France avec ses livres.

Après sa mort, la plupart de ses livres sont passés entre les mains de sa veuve, qui s’est installée à Ferrare sous la protection de la famille d’Isabelle. Ses lettres révèlent que, en janvier 1512, elle a réussi à emprunter la collection :

« Le livre des premiers poètes vernaculaires que Votre Majesté a eu la bonté de me prêter, je le conserverai avec tout le respect et la révérence qui lui sont dus, et il ne tombera entre les mains de personne d’autre. Dès que j’aurai fini de le lire, je le renverrai à Votre Majesté, que je remercie pour sa grande humanité à mon égard. »

Isabelle ne mentait pas. Elle voulait ce livre en raison de la rareté de son contenu, et elle aimait être la seule ou presque la seule propriétaire des textes. Nous pouvions déjà émettre l’hypothèse qu’elle en avait commandé une copie, et nous savons maintenant que c’est vrai. Grâce à son initiative, ces poèmes rares ont bénéficié d’une plus large diffusion, mais ni elle ni son correspondant n’auraient pu le prévoir.

Maria Clotilde Camboni ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.02.2026 à 17:53

Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres

Texte intégral (4287 mots)

L’exposition « Salomé, Henner et Moreau face au mythe », au musée national Jean-Jacques-Henner, à Paris, qui se tient du 18 février au 22 juin 2026, présente au public une trentaine de peintures et de dessins figurant la danseuse biblique, incarnation de la séduction féminine.

De courts passages des Évangiles mettent en scène Salomé à l’occasion de la fête d’anniversaire de son grand-oncle, Hérode Antipas, gouverneur, ou tétrarque, de Galilée et de Pérée, au nord et à l’est de la Judée, pour le compte des Romains, vers 29 de notre ère.

La jeune fille « vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives » raconte l’Évangile selon Marc (Mc 6, 22). Pour qu’elle accepte de se donner en spectacle, Antipas avait promis une forte récompense à sa petite-nièce : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume », lui avait-il assuré.

Une promesse bien excessive. Salomé qui n’a rien d’une innocente jeune fille va en tirer profit. Une fois sa prestation accomplie, elle exige comme salaire « sur un plat, la tête de Jean le Baptiste ». Le prophète, précurseur du Christ pour les chrétiens, est alors décapité sur ordre d’Antipas pour satisfaire la demande de l’adolescente.

Le récit évangélique est très bref. Il n’en produit pas moins, dans l’esprit des lecteurs, de fortes images mentales, propices à la rêverie. On y trouve trois ingrédients étroitement liés : une jeune fille, une danse, un meurtre.

Ainsi, une princesse qu’on imagine particulièrement charmante, sans quoi son grand-oncle n’aurait pas insisté outre mesure pour la voir danser, est-elle capable, contre toute attente, de provoquer l’exécution d’un saint homme. Cette ambivalence constitue le moteur du fantasme « Salomé » qui associe le désir et la mort.

La bacchante impudique

Plus tard, Saint Augustin (354-430) a contribué à populariser la figure de Salomé, de manière paradoxale, puisque son but était de condamner la femme réputée impudique. En décrivant une danse érotique effrénée, il fixe définitivement ce qui jusque-là n’avait été que suggéré par les Évangiles : « Tantôt, elle se courbe de côté et présente son flanc aux yeux des spectateurs ; tantôt, en présence de ces hommes, elle fait parade de ses seins » (seizième sermon Pour la décollation de saint Jean-Baptiste).

À l’époque où écrit l’auteur, les cultes polythéistes sont encore présents dans l’Empire romain. Augustin se souvient sans doute des images de bacchantes, ces femmes de la mythologie grecque, adeptes de Bacchus ou Dionysos et dépeintes comme des danseuses déchaînées.

Sur un grand vase en bronze doré, découvert à Derveni, dans le nord de la Grèce, aujourd’hui au musée archéologique de Thessalonique, on peut voir une bacchante en délire, dont un sein dénudé bondit par-dessus sa tunique. Les courbes de son corps ne manquent pas d’exciter le satyre, être hybride mi-homme mi-bouc, dont le phallus se dresse à gauche de la danseuse.

Au XVe siècle, le peintre italien Benozzo Gozzoli s’inspire à son tour de ces antiques images, comme le montrent les mouvements du drapé de sa Salomé. Alléché, Hérode Antipas, pose sa main droite sur son cœur, siège du désir amoureux, tandis que, de l’autre, il serre fortement un couteau phallique pointé vers le haut.

La danseuse orientale

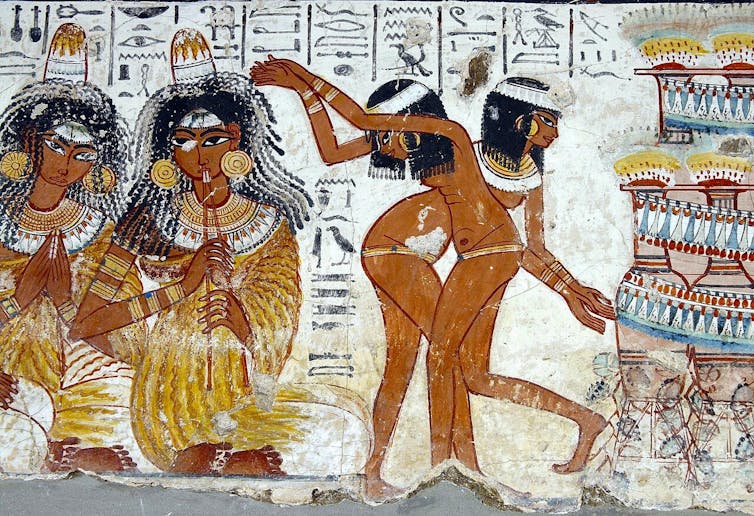

Au XIXe siècle, la figure de la bacchante antique fusionne avec celle de la danseuse du ventre, alors que le mouvement orientaliste triomphe en Occident dans l’art et la littérature. Gustave Flaubert dans « Hérodias », l’un de ses Trois Contes (1877), joue un rôle majeur dans ce processus d’identification. Pour décrire Salomé, il s’inspire des danseuses égyptiennes Kuchuk Hanem et Azizeh qu’il a rencontrées lors d’un voyage dans la vallée du Nil :

« Les paupières entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins. »

La Salomé de Flaubert devient le prototype de la danseuse orientale qui va fasciner le public occidental pendant plusieurs décennies.

En 1891, Oscar Wilde, s’inspire de Flaubert dans sa pièce de théâtre Salomé, tout en inventant le thème de la danse des sept voiles, striptease oriental en plusieurs étapes, qui sera mis en musique par Richard Strauss, en 1905.

C’est dans ce contexte d’orientalisme occidental, associant érotisme et exotisme, que s’inscrit l’œuvre de Gustave Moreau (1826-1898). S’y ajoute la découverte archéologique de l’Égypte antique et notamment de fresques montrant des banquets, des musiciennes et des danseuses dénudées sur les parois d’antiques tombeaux.

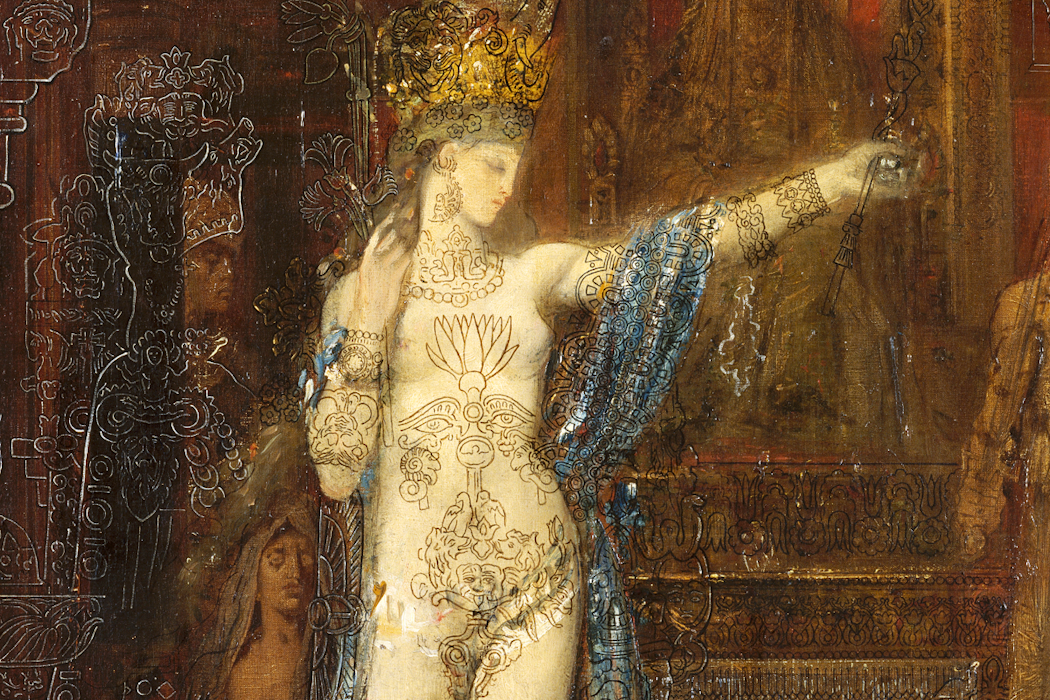

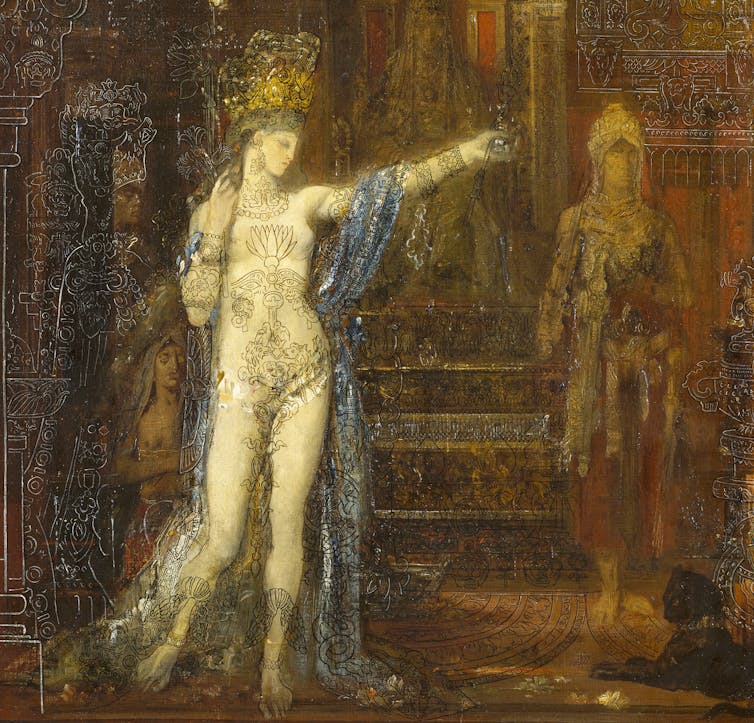

Gustave Moreau réalise plusieurs peintures et dessins figurant Salomé, notamment une Salomé dansant, commencée en 1874 et retouchée jusque dans les années 1890, qui compte parmi des chefs d’œuvres de l’artiste. La princesse, déhanchée, se déshabille de son long drapé bleu ; elle lève le bras gauche, signe qu’elle va commencer sa danse.

Si son corps est inspiré des Vénus de la sculpture gréco-romaine, avec ses petits seins, ses larges hanches et la blancheur de sa nudité qui évoque le marbre, les motifs qui le couvrent, à la manière de tatouages, font directement référence à l’Égypte pharaonique.

On y trouve des cobras égyptiens, une fleur de lotus, des amulettes en forme d’œil Oudjat, associé au dieu Horus, ou encore un scarabée ailé, symbole de résurrection, et des têtes de bélier qui évoquent Amon.

À lire aussi : Les prêtresses de l’Égypte ancienne : entre érotisme et religion

La technique de surimpression elle-même a pu être suggérée au peintre par des momies de femmes égyptiennes aux corps tatoués, mises au jour depuis le XIXᵉ siècle dans la vallée du Nil.

Il en résulte une œuvre où, malgré l’effeuillage de la princesse, c’est en fin de compte l’énigme et le mystère qui prédominent.

Jeunesse, beauté et mystère

Dans les années 1890, Jean-Jacques Henner (1829-1905) s’empare à son tour de la séduisante princesse qu’il traite d’une manière très différente de Moreau. Les thèmes de l’Orient et de la danse s’estompent comme des accessoires secondaires aux yeux du peintre.

Henner se concentre sur l’essentiel selon lui : la jeunesse et la beauté charnelle émergeant d’une brume mystérieuse. Il peint une adolescente au regard trouble, longs cheveux et épaules dénudées, tenant contre elle le grand plateau de cuivre, discret élément oriental, sur lequel elle va recevoir la tête du saint décapité. La chair, pâle et brillante de la jeune fille, est mise en valeur par le contraste avec sa tunique de couleur unie, bleue (prototype vers 1892) ou rouge (variante de 1904), et le fond très sombre. La beauté de la chair paraît sortie d’un songe aux contours flous mais terriblement captivants.

Déhanchements et culture de masse

Dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, l’apogée du mythe « Salomé » n’en est pas moins limité à une élite cultivée, intellectuelle et bourgeoise, « fin de siècle ». Contrairement à Cléopâtre, autre figure fantasmée héritée de l’Antiquité, elle ne fera que des apparitions très brèves et peu marquantes dans la culture de masse au XXᵉ siècle. Salomé tombe progressivement dans l’oubli.

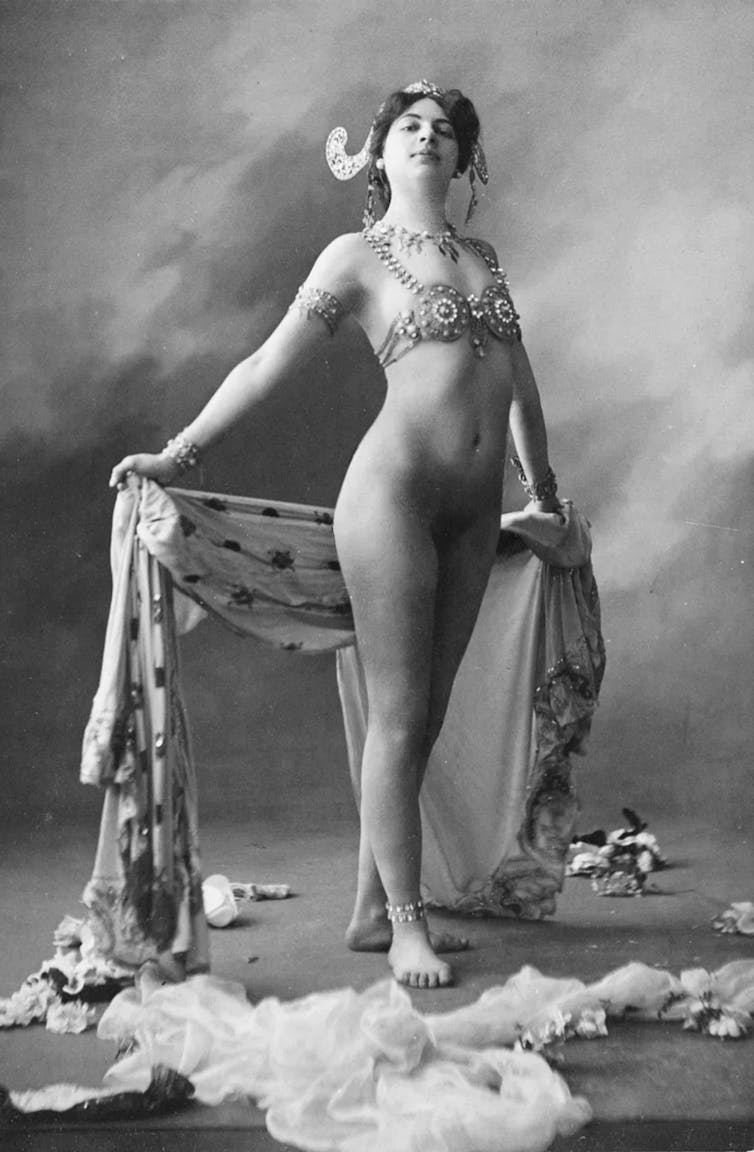

Le fantasme de l’effeuillage exotique est dissocié de son prototype biblique. La danseuse lascive va triompher auprès du grand public sous d’autres noms, comme Mata Hari, prétendue princesse javanaise adepte du dieu hindou Shiva qui fascine Paris et l’Europe occidentale à la veille de la Première Guerre mondiale. La cruauté de la femme fatale est gommée au profit de ses seuls appâts physiques et érotiques.

En 2006, dans la continuité de ces ondulations sensuelles remontant à l’Égypte pharaonique, Shakira et Beyoncé remportent un succès mondial avec leur clip intitulé Beautiful Liar, qui offre étonnant mélange de RnB et de danse arabe. Les déhanchements rythmés s’accompagnent désormais de paroles féministes : il n’est plus question de la décapitation d’un prophète, mais d’un pervers narcissique que les deux interprètes décident conjointement de bannir de leur existence. Une décision salutaire !

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.02.2026 à 17:02

La mort de Dawson, ou le deuil de toute une génération

Texte intégral (1995 mots)

Le 11 février 2026, James Van Der Beek mourait d’un cancer, à l’âge de 48 ans. Acteur central de la série Dawson (1998-2003), il fut le visage de Dawson Leery pendant les six saisons du show. « Teen drama » se situant dans la petite ville états-unienne fictionnelle de Capeside, tournée avec un petit budget lors de la première saison, et des acteurs majoritairement inconnus, la série est devenue un phénomène mondial à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La disparition de son interprète entraîne une multitude de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, car c’est un choc pour toute une génération : Dawson est mort.

Plan large d’un crépuscule sur un cours d’eau, apparition d’une maison typiquement américaine dans la nuit dont seule une fenêtre est éclairée, puis travelling vers la chambre et gros plan sur deux adolescents hypnotisés par une télévision cathodique. En trois images, Dawson’s Creek (titre français, Dawson, ndlr) entre dans les foyers américains en 1998 avec, déjà, un métadiscours sur « le pouvoir de la fiction ».

Aujourd’hui, avec la disparition de James Van Der Beek, la rivière de Capeside, la chambre tapissée des affiches de films de Steven Spielberg, le générique porté par la chanson de Paula Cole, tout reprend vie dans la mémoire d’une génération qui a grandi devant ces adolescents pas tout à fait comme les autres.

La puissance mémorielle de la série en fait une œuvre générationnelle. Car cette fiction a su, en son temps, faire la synthèse d’une époque, d’une jeunesse, de ses aspirations, de ses doutes et de ses espoirs. Jeunesse qui pouvait s’identifier à quatre personnages : Dawson, Joey, Jen et Pacey. Partant des archétypes popularisés par le cinéma dès les années 1950 avec la Fureur de vivre (1955), de Nicholas Ray, le créateur cinéphile Kevin Williamson réinvestit le genre pour le pétrir à sa manière autour des figures du geek intellectuel, du garçon manqué, de la blonde incendiaire et du sempiternel bad boy.

La vie est un film (ou une série)

Kevin Williamson est avant tout un auteur. Il est le scénariste à succès du premier volet de Scream en 1996, suivi de Souviens-toi… l’été dernier en 1997 – deux slashers (_sous-genre du film d’horreur, ndlr*) pour adolescents dans lesquels il joue allégrement de sa passion pour le cinéma à travers un métadiscours resté célèbre, incarné par le tueur au masque blanc inspiré du célèbre tableau le Cri, d’Edvard Munch.

Cinéphile averti, Williamson se lance en 1998 dans la production d’une série tournée dans le Massachusetts, influencée par sa propre adolescence : une fiction se déroulant dans une ville rurale américaine où des adolescents de 15 ans s’éveillent à leur désirs, à leurs pulsions et à leurs espoirs.

Dès le pilote, la série cite le cinéma, à la fois comme source narrative mais aussi comme métadiscours. L’arrivée de Jen en ersatz de Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud (1959), de Billy Wilder, la femme fatale incarnée par l’enseignante Tamara Jacobs qui rejoue le Lauréat (1967), de Mick Nichols : l’adolescence est passée sur le fil d’une cinéphilie protéiforme qui en fait toute l’originalité. Comme le dit Dawson lui-même, il regarde des films pour trouver des réponses aux questions de la vie. La cinéphilie se fait apprentissage du réel.

La maturité par la fiction

Dawson n’est pas la seule série à avoir traité de l’adolescence par ses intrigues romantiques (triangle amoureux, séparation, retrouvailles…) ni la seule à avoir usé de musique lacrymale dès qu’une émotion affleure dans le récit. Cependant, elle est l’une des seules à avoir vu l’adolescence comme une période intelligible.

Kevin Williamson a mis en valeur l’intellect de ses héros et dialectisé son rapport à la fiction dans une mise en abîme permanente de la fiction elle-même. Les critiques ont parfois vilipendé la série pour ses dialogues jugés trop développés pour de « simples » adolescents – un élément singulier qui est l’une des clés probables de son succès. L’adolescence y est représentée comme un dialogue exigeant, décisif et profond avec soi-même et avec l’autre, dans cette période perçue comme le carrefour d’une vie adulte ancrée par les choix dictés à un âge où leurs conséquences restent insaisissables.

Dans Dawson, l’amour est semblable à une montagne qu’il faudrait gravir : il s’agit du lieu de l’ultime dévoilement de soi, l’espace le plus intime, là où l’âme peut se révéler. C’est une chose sérieuse traitée avec toute l’intensité propre à l’adolescence. On aime pour la première fois, on est trahi pour la première fois, on rompt pour la première fois. Les personnages intellectualisent leurs sentiments : ils parlent trop, parce qu’ils savent qu’après le verbe ne reste que l’action.

Dès le pilote, les rôles sont inversés, les parents de Dawson se sautent dessus dans le salon familial alors que Joey et lui parlent de leur basculement vers la sexualité. Inversion des mondes où les adolescents doivent être responsables parce que les adultes ne le sont pas. Le monde de l’adolescence n’est pas un espace d’insouciance : c’est un temps où se confrontent l’enfant d’hier et l’adulte de demain, une hydre à plusieurs têtes.

Une série à l’avant-garde

Dawson est l’une des premières fictions sérielles à avoir profité de l’émergence d’Internet comme outil de convergence et de promotion. Comme le note Henry Jenkins dans la Culture de la convergence (2013), la production lance dès 1998 Dawson’s Desktop, un site web donnant accès aux fichiers informatiques du personnage, permettant aux visiteurs de lire ses mails, son journal intime, ses notes de cours, ses brouillons de scénario, et même, pour les plus intrusifs, le contenu de sa corbeille. Les téléspectateurs américains pouvaient se rendre chaque semaine sur le site pour déceler des indices sur le prochain épisode. Avec cet outil transmédiatique qui use de la complicité téléspectorielle pour participer à la fiction, la série s’est construite dans une forme de mimétisme avec les nouveautés technologiques de l’époque (début des mails et des chats en ligne).

« To Love Is to Live »

La série étant inspirée de sa propre adolescence, le créateur a interrogé sa propre maturation au contact de la fiction. Grandir, c’est faire fiction, et c’est particulièrement net dans l’héritage final de la fiction à travers son Series Finale.

Dawson devient réalisateur de série et met en scène sa propre vie à travers un palimpseste de la première saison de la fiction. De son côté, Jen est rongée par un cancer qui ne laisse aucun espoir de rémission. Elle demande alors l’aide de Dawson pour enregistrer un message vidéo à destination de sa fille. Dans cette séquence, la série met en scène un double discours d’adieu qui s’adresse autant à l’enfant fictif de Jen qu’aux téléspectateurs. Ce discours en forme d’héritage symbolise la note d’intention d’une fiction qui a eu pour piliers l’imagination, l’amour et la foi. Sous le regard attristé de Dawson, Jen se livre à la caméra et révèle que la série elle-même est un héritage laissé à l’attention de celles et ceux qui l’ont regardée. Jen achève son message ainsi : « To Love Is to Live. » Un acte réflexif qui interroge la mortalité par la fiction renvoyant à notre propre condition selon Martin Julier-Costes.

Jen reprend les commandes de son récit par la fiction, elle se place au centre du cadre et raconte une vie d’épreuves. Dawson, lui, remet en scène son adolescence dans une série à l’intérieur de la série. Dans les deux situations, il est question de résilience par la fiction. La maturité devient un acte d’acceptation, l’ultime étape du deuil. La série vient clarifier un discours qui l’a toujours habité : la fiction est le seul moyen de grandir. Qu’importe qui vit, qui meurt, qui réalise ses rêves, à la fin reste la fiction.

À lire aussi : « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans

La chambre de tous les possibles

Dawson a su accompagner une génération dans le début d’un nouveau siècle avec le réconfort de sa figure tutélaire : la fiction. Dans une période pré-11 septembre (les deux dernières saisons sont diffusées après l’attentat), la série a capté un temps évanescent, le crépuscule d’une jeunesse sans iPhone, sans réseaux sociaux, où l’écran n’est encore qu’une télévision cathodique dans une chambre, objet réconfortant depuis lequel on regarde de vieux films en rêvant d’en faire de nouveaux.

La chambre de Dawson est un témoin : celle d’un monde disparu que nous avons tant aimé parce que c’est un peu aussi notre chambre. Dans cet espace, chacun a dialogué avec sa Joey ou son Dawson, en vrai ou en fiction. Cette chambre n’existe plus. Mais il nous reste la fiction.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.