ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

22.09.2025 à 14:42

Le supermarché, source d’inspiration pour la littérature contemporaine

Texte intégral (2317 mots)

Alors que les commerces quittent progressivement les centres-villes, écrivaines et écrivains semblent fascinés par les supermarchés. À chaque extrêmité de l’échiquier politique, d’Annie Ernaux à Michel Houellebecq, la littérature contemporaine leur voue un culte surprenant. Comment expliquer cet intérêt soudain, et visiblement consensuel, pour ces lieux du quotidien ?

Le supermarché en particulier, et les espaces de consommation en général, attisent depuis l’avènement de la société de consommation les regards les plus acerbes et les désirs les plus inavoués. Alors que Françoise Sagan inaugurait l’ouverture du premier hypermarché de France en 1963, écrivaines et écrivains contemporains ne s’y sont visiblement pas trompés et investissent dûment, au sein de leurs romans, l’ensemble des « temples » de la consommation moderne.

Le supermarché (ou l’hypermarché) est, en effet, progressivement devenu digne d’intérêt. Annie Ernaux y consacre même un livre en 2014 – journal intime à l’hypermarché Auchan du centre commercial des Trois-Fontaines, à Cergy (Essonne) – sur la couverture duquel (dans sa version poche) trône un caddie orange. Le début de Regarde les lumières mon amour (2014) prend des allures de revendication, voire de slogan manifeste. Dès les premières pages, l’écrivaine y explique les raisons de son entreprise :

« Pour raconter la vie, la nôtre, aujourd’hui, c’est donc sans hésiter que j’ai choisi comme objet les hypermarchés. J’y ai vu l’occasion de rendre compte d’une pratique réelle de leur fréquentation, loin des discours convenus souvent teintés d’aversion que ces prétendus non-lieux suscitent et qui ne correspondent en rien à l’expérience que j’en ai. »

Rappelons que le sociologue Marc Augé a précisément fait des espaces de la consommation l’un des trois piliers de ses « non-lieux empiriques », aux côtés des espaces de circulation et de communication. Si Ernaux semble douter d’une telle affectation et vouloir désamorcer, loin des discours dépréciateurs et moralisateurs, les effets répulsifs qui l’accompagnent habituellement, c’est que le super/hyper symbolise de nombreux paradoxes : à la fois attractif et repoussant, dénigré et massivement fréquenté, il est définitivement ambigu.

Il faut dire que nous passons un temps non négligeable dans les supermarchés. Pour l’écrivaine, ils méritent de fait la plus grande attention de la part de celles et ceux chargés d’en fabriquer les représentations :

« Nous choisissons nos objets et nos lieux de mémoire ou plutôt l’air du temps décide de ce dont il vaut la peine qu’on se souvienne. Les écrivains, les artistes, les cinéastes participent de l’élaboration de cette mémoire. Les hypermarchés, fréquentés grosso modo cinquante fois l’an par la majorité des gens depuis une quarantaine d’années en France, commencent seulement à figurer parmi les lieux dignes de représentation. »

L’esthétisation du supermarché

Si cette dignité apparaît comme circonstancielle – le modèle de la grande distribution qui date des années 1960, est relativement récent –, gageons qu’elle perdure. Car les enseignes commerciales tâchent continuellement de réinventer leur offre, aussi conscientes que l’autrice de l’importance qu’elles occupent depuis soixante ans dans notre quotidien.

Si les centres-villes se vident de leurs commerces dans la plupart des villes intermédiaires, perdant ainsi des lieux de sociabilité qui faisaient le sel de l’expérience urbaine, c’est que les centres commerciaux s’exposent comme un « centre-ville d’un nouveau genre », en accueillant, au-delà d’une offre commerciale défiant toute concurrence, des programmes urbains, des cinémas ou des cafés notamment. Les hyper/super et les centres commerciaux sont-ils devenus le « bistrot de la France périurbaine » ? Toutes les études convergent : on compte un hypermarché, en France, tous les vingt kilomètres en moyenne. En quittant sciemment la centralité, voilà qu’il l’aurait définitivement remplacée.

Rares sont donc les lieux que l’on fréquente aussi régulièrement qu’un supermarché. Michel Houellebecq ne cesse de le démontrer depuis la publication de ses premiers textes, à l’orée des années 1990. Dans sa poésie ou dans ses essais, le supermarché occupe une place de choix. Le poème « Hypermarché, Novembre », qui ouvre le recueil la Poursuite du bonheur (1991) – et donc, d’une certaine manière, l’entrée en littérature de Houellebecq – devance même la sortie du premier roman de l’auteur, Extension du domaine de la lutte (1994), dont la couverture du format poche présente une enfilade de caddies sur fond blanc. D’une certaine manière, chez Houellebecq, le supermarché anticipe le roman.

Dans sa géographie éclatée des supermarchés, de Limoges à Paris en passant par la Normandie ou l’Espagne, l’écrivain n’oublie jamais de signifier à quel point les supermarchés demeurent les seuls territoires capables d’émerveiller des personnages à qui l’espace urbain ne procure qu’angoisse ou désolation :

« Un hypermarché Casino, une station-service Shell demeuraient les seuls centres d’énergie perceptibles, les seules propositions sociales susceptibles de provoquer le désir, le bonheur, la joie. »

Si Ernaux et Houellebecq apparaissent comme les figures de proue de cette entreprise d’esthétisation du supermarché, leurs consœurs et leurs confrères ne sont pas en reste : de Laurent Mauviginer dans Ce que j’appelle oubli (2011) à Marie-Hélène Lafon dans Nos vies (2017), en passant par Célestin de Meeûs et sa Mythologie du .12 (2024), ou, de l’autre côté de l’Atlantique, par Bret Easton Ellis chez qui « la consommation et le paraître sont présentés comme l’éthos de l’Amérique riche et blanche », les supermarchés revêtent des imaginaires et des représentations riches et variés dans la littérature contemporaine. Les personnages y projettent des ersatz de domesticité.

En estompant sciemment les limites entre les activités domestiques et la consommation de masse, auteurs et autrices expriment les relations, mouvantes, qui opèrent entre les individus et nos lieux de consommation ordinaire.

Temples de la consommation

Le supermarché rassemble ; il crée du consensus. Il reste respectivement perçu chez Houellebecq et chez Ernaux comme « émerveillement du monde » et comme « grand rendez-vous de l’humain ». Le supermarché frise donc avec le métaphysique, voire le mystique. Au narrateur de Sérotonine (2019) de déclarer :

« Je n’avais jamais, à mon âge, mis les pieds dans un centre Leclerc. Je fus ébloui. »

L’éblouissement confine au religieux.

Et comme il en est d’usage dans les églises, Annie Ernaux se demande dans Regarde les lumières mon amour s’il est autorisé de photographier l’intérieur des lieux. L’autrice questionne, en creux, leur inintérêt architectural.

La littérature n’est du reste pas la seule à s’éprendre du supermarché. On connaît notamment l’affection que lui porte le photographe anglais Martin Parr :

Si le champ de la création s’y intéresse de manière exponentielle, le super/hyper tarde à opérer une mue significative dans l’imaginaire collectif, encore associé à un rituel hebdomadaire ou quotidien au mieux déprimant, au pire anxiogène, sous les néons blafards et les musiques de fond des grandes enseignes commerciales génériques.

Généralement construits sans ambition créative, selon des modèles reproductibles, les super/hyper n’ont pas meilleure presse chez les architectes. Ils sont même à l’origine d’une expression devenue courante. La fameuse « esthétique de supermarché » que certains se plaisent à employer à l’envi pour désigner la pauvreté d’un paysage ou d’un bâtiment, renvoyant dès que possible les super/hyper à la laideur dont ils souffrent déjà dans nos représentations courantes. Mais, à en croire les écrivaines et les écrivains, la fascination prend plutôt racine ailleurs : dans la simplicité réconfortante d’un programme quotidien, utopie du proche et du familier. Dans un monde globalisé, le supermarché représente visiblement l’un des derniers refuges de sociabilité et l’illusoire espoir d’un possible foyer.

Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.

Clémentin Rachet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.09.2025 à 09:24

Comment la philosophie d’Hartmut Rosa « résonne » avec les sports de glisse

Texte intégral (1713 mots)

Le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa a développé une sociologie de la relation au monde qui distingue deux expériences fondamentales. D’un côté, l’« aliénation », lorsque l’individu se sent indifférent ou agressé par son environnement. De l’autre, la « résonance », expérience d’harmonie que les sportifs, entre autres, tendent à rechercher à travers leurs pratiques.

Selon Hartmut Rosa, la « résonance » repose sur quatre dimensions : être touché par le monde, entrer en relation avec lui sans chercher à le dominer, le transformer tout en acceptant d’être transformé et accueillir l’imprévisibilité de cette interaction. L’auteur souligne également que la recherche de l’expérience de résonance par les sportifs constitue l’un des principaux motifs de leur engagement durable dans la pratique, avec des enjeux importants en termes de bien-être.

Si les études empiriques visant à documenter les expériences de résonance et d’aliénation restent rares, on note actuellement un développement des recherches en sciences du sport autour de différentes pratiques (course, apnée, yoga, parkour, etc.). Cela s’illustre, par exemple, dans le numéro de la revue Sport, Ethics and Philosophy intitulé « Hartmut Rosa as a sport philosopher », que nous coordonnons avec Matthieu Quidu, Brice Favier-Ambrosini et Bernard Andrieu, à paraître en 2026.

À ce titre, les sports de glisse constituent un terrain particulièrement fécond, car ils mobilisent simultanément un rapport sensible à l’environnement naturel ou urbain, des interactions sociales marquées par la coopération et la reconnaissance entre pairs, une relation intime à la matérialité de l’équipement, un fort engagement corporel, mental et émotionnel (équilibre, risque, maîtrise technique), un rapport au temps singulier où alternent attente, répétition et fulgurance des instants de réussite.

Pour illustrer plus concrètement cet aspect, nous proposons de rendre compte d’une étude auprès de skateurs, menée avec Oriane Petiot, Pauline Prouff et Gilles Kermarrec, à paraître en 2026. L’objectif était de documenter résonance et aliénation à travers la documentation de récits d’expérience particulièrement marquants, correspondant à des incidents critiques. L’étude a été menée auprès de 50 skateurs âgés de 10 à 47 ans, dont 9 femmes et 41 hommes.

L’expérience de résonance en skateboard

L’expérience de résonance, c’est ce moment où une personne sent que « quelque chose vibre » entre elle et le monde. Dans le cadre de la pratique du skate, elle se divise en deux grandes catégories : la relation à la planche (74,2 %) et la relation à l’environnement (25,8 %).

La première regroupe la réussite dans une figure (47 %) et le dépassement de la peur (27,3 %). Dans le premier cas, la résonance est vécue comme une expérience d’harmonie entre corps, esprit et skateboard :

« Une session de skate où ma confiance en moi était totale. Je me sentais aligné avec toutes les planètes, presque dans un état de grâce. […] J’avais l’impression de me voir skater de l’extérieur et que mes capacités cognitives étaient amplifiées. »

Dans le second, elle naît du surpassement de soi face aux échecs et à la prise de risque :

« Après des tentatives ratées et beaucoup de peur, le trick passe enfin : un immense soulagement, une fierté et un bonheur intenses. »

Ces récits montrent que l’expérience de résonance émerge autant en lien avec la maîtrise de la planche que dans le dépassement de l’insatisfaction.

La deuxième catégorie (25,8 %) met en évidence la qualité de la relation au monde, structurée autour de deux sous-catégories : les moments avec les pairs (N = 15 ; 22,7 %) et les déplacements et découvertes de spots (N = 2 ; 3,0 %). Des moments d’émotions partagées illustrent une résonance collective, nourrie aussi par des projets communs où

« tout le monde vit le trick avec toi et t’encourage à le réussir ! […] Une joie folle, une immense satisfaction de partager un tel moment avec autant d’amis ».

Les voyages et découvertes de spots offrent également des expériences mémorables :

« Partir une semaine avec neuf potes… joie intense, liberté totale, euphorie, ivresse. »

Ces récits d’expérience soulignent l’importance du partage social des émotions liées à la découverte de nouveaux espaces de pratique.

L’expérience d’aliénation en skateboard

L’expérience d’aliénation correspond à une rupture du lien avec le monde, lorsque l’individu ne parvient plus à se sentir en relation vivante et signifiante avec son environnement. Dans le cadre de la pratique du skate, elle se divise en deux grandes catégories : la relation avec la planche (88,5 %) et la relation avec l’environnement ou les pairs (11,5 %).

Dans la première catégorie, l’aliénation découle principalement des blessures (45,9 %), des échecs répétés (32,8 %) et des difficultés d’apprentissage (9,8 %). Un jeune skateur raconte :

« Je me suis cassé le bras assez sérieusement […]. Dès que je suis tombé, j’ai su qu’il était cassé. »

L’expérience de la blessure est non seulement liée à la douleur, mais également à l’impossibilité de continuer à pratiquer le skateboard associée à une fragilisation de l’estime de soi et des liens sociaux :

« Boom, entorse ! […] tu réalises que tu ne pourras pas skater pendant un ou deux mois. »

Les échecs répétitifs suscitent également une forte insatisfaction :

« Après des dizaines d’essais sur un trick, tu te sens capable, mais ça ne passe pas […] fatigue, nervosité, frustration m’ont fait littéralement craquer. »

La seconde catégorie porte sur la relation au social, et représente 11,5 % des expériences d’aliénation, autour de la pression sociale et de la compétition (8,2 %), mais aussi des conflits (3,3 %). L’aliénation émerge notamment lorsque les interactions avec les pairs deviennent sources de rejet :

« Un gars m’a poussé, et, honnêtement, j’ai beaucoup remis en question ma place au skatepark. »

Certains évoquent un sentiment de solitude :

« Pendant trois-quatre mois, j’ai skaté seul… vraiment triste, car à ce moment, le skate était la seule chose qui me faisait plaisir. »

L’observation et le jugement peuvent également blesser les pratiquants :

« Après une chute devant les autres, j’étais tellement honteuse […] je suis partie démoralisée. »

Ces expériences montrent l’ambivalence des relations sociales, qui peuvent fragiliser l’estime de soi et transformer le skatepark en espace d’exclusion.

À la recherche de l’expérience de résonance dans les pratiques sportives

Les résultats de l’étude révèlent une dialectique essentielle entre résonance et aliénation dans l’expérience des skateurs, qui se déploie sur une temporalité évolutive. La résonance surgit souvent après des phases d’aliénation, par exemple lorsqu’un trick réussi suit de multiples tentatives infructueuses. Inversement, l’intensité des moments de résonance peut nourrir la quête permanente de sensations, au risque de retomber dans l’aliénation. Cette dialectique structure la pratique du skateboard, redéfinissant les relations au corps, à la planche, à l’environnement social et urbain.

Ces processus échappent en partie à notre contrôle, car, comme l’explique Rosa, l’expérience de résonance se caractérise aussi par une certaine indisponibilité, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être produite ou maîtrisée à volonté. Néanmoins, la pratique régulière favorise l’appropriation progressive de la planche comme prolongement du corps.

Le skatepark apparaît également comme une « oasis de résonance » potentielle, par ses dimensions sociales parfois associées à l’écoute de la musique, permettant de s’évader d’une société caractérisée par l’accélération, autre concept développé par Hartmut Rosa.

Les résultats de notre étude invitent à la prise en compte de l’expérience des pratiquants par les intervenants dans le cadre d’une pédagogie de la résonance. Ils peuvent également susciter des réflexions dans les associations sportives et les politiques publiques, afin de favoriser des environnements propices à l’épanouissement des skateurs.

Enfin, ils invitent à élargir les recherches sur l’expérience de résonance à d’autres sports de glisse (surf, planche à voile, snowboard, etc.), et plus globalement à l’ensemble des pratiques sportives contemporaines, en intégrant éventuellement l’écoute de la musique comme amplificateur d’évasion.

Jérôme Visioli ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.09.2025 à 16:16

Friche la Belle-de-Mai : une scène culturelle ouverte… mais à quel(s) public(s) ?

Texte intégral (3059 mots)

La Friche la Belle-de-Mai, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ancienne manufacture de tabac reconvertie en espace culturel, est un lieu emblématique de la scène artistique marseillaise et de la ville. Mais une question se pose depuis sa création : celle des publics à proximité.

Situé dans l’un des quartiers régulièrement présentés comme l’un des plus pauvres de France, cet espace pluridisciplinaire est à la fois un pôle culturel, un territoire de création, un lieu de passage et de convivialité. Sa fréquentation est estimée à 450 000 visiteurs par an. Pourtant, ce qui revient souvent dans les discours qui le présentent est un « paradoxe géographique étonnant » bien identifié par le géographe Boris Grésillon : « Il s’agit d’un lieu perçu comme ouvert à l’échelle nationale et internationale et comme relativement fermé à l’échelle du quartier. » Ce genre de paradoxes n’est pas spécifique à la Friche, mais inhérent au fonctionnement des organisations et notamment de celles qui arrivent à franchir le seuil du « succès » et à s’affirmer comme lieu de référence.

Investie en 1990-1991, inaugurée officiellement en 1992, la Friche a pourtant toujours mis la question de l’ouverture au quartier et de l’implication des habitants au cœur du projet, comme le rappelle régulièrement l’un de ses fondateurs, Philippe Foulquié. Pourtant, il n’existe pas d’enquête de publics et de réception ciblée et documentée depuis sa création ni d’évaluation et de mesure fine de la fréquentation (les quelques articles parus à ce sujet sont le fruit de l’initiative indépendante des chercheurs qui s’y sont intéressés). Cet état de fait vient alimenter des débats contradictoires, basés sur des intuitions et des observations souvent assez caricaturales. La presse ne manque pas de s’en faire l’écho, soulignant régulièrement « la fragilité des liens entre l’institution culturelle et les habitants du quartier » ou « sa grille d’entrée systématiquement fermée, le lieu ne présente pas un accueil des plus chaleureux ».

Pourtant, quiconque traverse aujourd’hui la Friche croise bel et bien une diversité d’individus et de groupes aux âges, activités et profils variés. Ceux-ci composent une constellation de publics allant des touristes de passage aux mamans avec leurs enfants, en passant par les « frichistes » (l’ensemble des résidents, près de 400 personnes au quotidien), les publics habitués des lieux culturels, les professionnels des mondes des arts et de la culture, ou les scolaires.

Les étapes de la structuration, de l’ancrage au déploiement

En termes de chronologie, si l’ouverture en 1992 est un temps fort qui marque l’histoire culturelle de la ville, 2013 constitue un tournant sur deux aspects essentiels. C’est l’année de l’ouverture de la tour Panorama, un espace d’exposition qui vient matérialiser la dimension emblématique, symbolique et panoramique du toit-terrasse de la Friche. Dès les années 90, notamment avec les installations du groupe Dune (par exemple, « Vous êtes ici ! »), le toit-terrasse est investi et figure comme un espace public, festif et artistique partagé, qui offre un point de vue spectaculaire sur la ville.

2013 est aussi marquée par la réaffirmation du discours d’inclusion de la part du nouveau directeur, Alain Arnaudet. Ce discours sera ensuite de nouveau repris en 2022 pour l’anniversaire des 30 ans par son successeur, Alban Corbier-Labasse. La Friche, forte d’une reconnaissance accrue dans le monde des arts, de la culture, lieu de référence, remet en avant la volonté de (re)tisser plus de liens avec son environnement social, territorial et d’engager une appropriation plus forte par les habitants :

« C’est peut-être sur la relation au territoire que cette année (2022, NdR) aura vu certaines lignes bouger : un partenariat avec la Fondation de France sur le territoire de proximité, un soutien de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour travailler les questions d’éducation spécialisée, la naissance de la Galerie de tous les possibles (ex-galerie de la Salle des Machines), réinventée pour encourager la participation citoyenne à la vie culturelle. Ce projet implique des habitants du quartier et diverses associations dans la cocréation d’événements artistiques. Ou encore l’expérimentation du Labo des désirs dans le petit théâtre, ainsi qu’une première collaboration avec les collectifs de la Belle-de-Mai pour les soirées On Air sur le Toit-terrasse. »

Si la question de l’inclusion figure comme un des éléments fondamentaux du programme de la Friche dès sa création dans les discours et intentions, c’est avec l’année 2013 et les projets de ces dix dernières années que s’enclenche une mise en œuvre très concrète de projets, dispositifs qui y contribuent.

Parallèlement, d’autres pratiques s’installent de manière plus ou moins spontanée : le sport, libre ou encadré (par des collectifs tels que BSM – Board Spirit Marseille, une association fondée en 2002 qui mobilise le skateboard, la pratique du graff comme outils socio-éducatifs et culturels), des actions sociales portées par les Grandes Tables, comme les cours de français langue étrangère et la présence du journal de rue Un autre monde lors du marché paysan du lundi soir. La Friche Belle-de-Mai apparaît alors comme un espace d’écoute des hétérogénéités sociales qui la traversent, et donne à voir des cultures, et une forme extensive de la culture. Les frontières entre les pratiques (arts et de la culture, loisirs, pratiques conviviales et sociales) et entre les usages du lieu se croisent et se mêlent, au profit « d’un accès différentiel et d’expériences plurielles », chacun compose avec ses habitus, ses attentes et ce que la Friche lui offre.

Entre reconnaissance nationale et méconnaissance locale

Cette pluralité, malgré toute sa richesse, ne garantit pas une appropriation homogène des lieux. Si elle est visible dès que l’on s’y arrête, elle n’est pas aussi valorisée et mise en visibilité que l’on pourrait s’y attendre par rapport à d’autres éléments plus valorisants en termes de reconnaissance et de rayonnement (le lien avec les industries culturelles et créatives [ICC], les expositions, les grands événements, etc.). Par exemple, les jeunes du quartier qui fréquentent les terrains de sport en libre accès n’associent pas forcément ces espaces à la Friche en tant qu’institution culturelle. Les mamans avec leurs enfants s’y retrouvent et apprécient que l’espace soit « coupé » du brouhaha et de l’agitation de la ville, mais quelle est leur perception de la vocation de la Friche ? Pour ces usagers du lieu, la Friche est un terrain, une place, une cour, un espace de passage et de rencontre avant tout, et les autres fonctions du lieu demeurent en large partie méconnues.

Cette non-association à la dimension « lieu culturel » révèle moins une méconnaissance qu’une forme d’indifférence, ou encore une forme de « désajustement symbolique » au regard des attentes que les porteurs de projets projettent sur les publics. On vient à la Friche aussi pour des motifs et usages quotidiens, en lien avec sa vie et ses envies, et non pour ce que représente et propose la Friche comme espace emblématique d’une époque et d’un « format » d’offre (le développement des tiers-lieux culturels). Par exemple, pensé comme un espace mimétique de la rue, mais sécurisé et libéré des contraintes urbaines traditionnelles (circulation, densité du trafic, etc.), le skatepark dit « street » de la Friche, constitue un espace et un dispositif socio-éducatif et territorial, favorisant l’inclusion des jeunes du quartier (prêt de matériel, cours gratuits pour des enfants du quartier). De fait, il se superpose à l’offre culturelle, et questionne les modes d’appropriation de l’espace public offert par la Friche. Les pratiques des jeunes se font sur fond d’art et de culture sans que cela soit conscientisé par les usagers, mais sans non plus que ce soit neutre, sans effet, puisqu’ils font très bien la différence avec d’autres lieux et espaces.

Si le paradigme de perception des publics au sein de la Friche, notamment par ceux qui lui donnent son identité et construisent l’offre culturelle, est bien en train de suivre un mouvement plus général de questionnement sur la démocratisation et les conditions de l’accès et de l’accessibilité à l’offre culturelle, il reste encore toutefois tributaire d’une vision assez « mécanique » qui considère comme « publics » les destinataires, et suppose que, si l’offre est de qualité, le public va suivre. Or, négliger la connaissance fine de ses publics et non-publics de proximité, entretient ce décalage décrit par Boris Grésillon. La Friche fourmille d’une pluralité de publics au sens de John Dewey, mais ne les connaît pas si bien. Exemple significatif : dans les rapports d’activité « les publics » sont désignés comme tels partout sans autres précisions, sorte d’entité globale et homogène, objectivée. Quid des « frichistes » qui sont le premier cercle de public, des micropublics aux profils divers qui s’inscrivent dans des usages quotidiens des espaces, parfois éloignés des intentions initiales des porteurs de projet ? Ils sont pourtant bien présents. Leurs usages différents, pas toujours bien identifiés, difficile à qualifier, n’est pas à lire en termes de problème (parce qu’ils ne fréquenteraient pas les espaces artistiques et culturels et ne se sentiraient pas concernés par l’offre culturelle), mais plutôt comme un indicateur d’une relation différente, non prescrite, parfois inattendue, mais bien ancrée et appréciée, au lieu.

Un autre « groupe » est à intégrer dans cette constellation des « publics », car il figure comme un des plus impliqués dans le tissage de liens entre la friche et le quartier : celui des médiateurs et médiatrices culturelles. En lien avec les écoles, la Maison pour tous, ou des centres sociaux, ils ou elles assurent un rôle de passeurs (entre les œuvres, les espaces et les enfants, entre les artistes et les habitantes, entre le projet culturel, le professeur relais, le quartier). Peu visibles, en lien avec la fragilité de leur statut et de la profession, ce sont pourtant ils et elles qui permettent aux personnes dites « éloignées de la culture » de trouver un chemin, parfois discret, vers des pratiques nouvelles, et des relations fondées sur la confiance, la familiarité, la proximité.

Un lieu, plusieurs friches ?

Une analyse par l’entrée « public » révèle l’existence d’une friche plurielle. Une friche culturelle, visible, structurée, affichée : espace de création, de production, de diffusion. Mais aussi une friche sociale, souterraine, incorporée dans les habitudes du quartier : les matchs de foot improvisés, les rendez-vous breakdance, les cours de langue vécus comme des moments de sociabilisation, etc. Les usagers les plus réguliers ne sont pas toujours ceux que l’institution met en visibilité ou reconnaît comme légitimes. Leurs paroles, leurs manières de vivre le lieu, leurs récits ne s’articulent que rarement avec la présentation du lieu dans les documents de pilotage ou les bilans culturels.

« Faire venir » les habitants, cet impératif, aussi louable et bienveillant soit-il, révèle en creux un décalage entre des logiques d’usages réels et des publics déjà en présence, mais qui n’appartiennent pas à des catégories identifiées comme « des publics ». Comme cela a été montré pour un événement comme MP2013 : la Friche fait l’objet de différentes modalités d’appropriation, et est en mesure de créer des publics, leur offrant la possibilité de composer différemment avec la culture et de construire de nouvelles cultures.

Au-delà de son rayonnement culturel et symbolique, sa capacité à reconnaître, intégrer et valoriser les usages des habitants de proximité reste donc le véritable défi. Les tensions observées entre ambitions institutionnelles et pratiques ordinaires rappellent que la question des publics engage une réflexion profonde sur les formes d’appropriation et de cohabitation culturelles dans un territoire marqué par de fortes inégalités sociales. En arrière-plan de ce questionnement sur les publics de la Friche, se pose plus largement la question de l’accès et de la manière dont la culture est pensée. Aujourd’hui, les lignes bougent, avec une volonté d’aborder la question de l’accès qui se décentre de l’analyse de l’accès à l’offre – héritée de la démocratisation culturelle classique – pour mieux chercher à comprendre la variabilité des manières d’« être », de « devenir » et de « faire » publics.

Cela suppose de redonner du poids aux pratiques ordinaires, à la texture du réel, aux continuités sociales invisibilisées derrière les vitrines de l’innovation et de concepts (démocratie culturelle, démocratisation, participation, etc.) aux contours devenus si flous qu’ils en sont souvent vidés de leur sens. De ce point de vue, la Friche est un très bel endroit pour creuser et incarner la réflexion actuelle sur les droits culturels.

Sylvia Girel est rapporteuse du groupe de travail Impact Tank, qui mesurer l’impact social de l’accès à la culture.

Maria Elena Buslacchi et Ullauri Lloré Elisa ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

16.09.2025 à 16:43

Écouter de la musique en français : des attachements bien particuliers

Texte intégral (1536 mots)

On n’écoute pas de la musique en français comme on écoute de la musique en langue étrangère : souvenirs, émotions, proximité liée à une compréhension instantanée des paroles… Tour d’horizon des spécificités et des contextes d’écoute de notre chère (ou parfois boudée) musique francophone.

En France, tout le monde ou presque écoute de la musique en français : 79 % des personnes interrogées disent en écouter régulièrement. Selon la même étude d’Ipsos (2023), pour 27 % des Français, la « chanson ou variété française » est même le genre musical favori et, pour 67 % d’entre eux, il s’agit de l’un des cinq genres préférés. La pratique est assez uniformément répandue entre les sexes (83 % des femmes et 74 % des hommes) et les milieux sociaux (81 % des ouvriers, 85 % des employés, 77 % des cadres). En ce qui concerne les tranches d’âge, 77 % des 25-39 ans écoutent de la chanson ou variété française, contre 85 % des plus de 65 ans. Seuls les moins de 25 ans déclarent significativement moins en écouter, mais l’effet serait sans doute compensé par la prise en compte du rap français.

Les personnes que nous avons rencontrées dans notre enquête menée en 2024 reflètent ces ordres de grandeur. Elles déclarent, à parts à peu près égales, soit écouter principalement de la musique en français (le plus souvent, du rap français ou de la chanson française), ou alors écouter indifféremment de la musique en français ou en anglais, ou enfin écouter principalement de la musique internationale. Dans ce dernier cas, s’y ajoute souvent l’expression d’un rejet pour l’une des formes de la musique en français, rap ou variété.

Du point de vue des usages sur les plateformes de streaming musical, on ne constate guère de différence dans les façons de traiter les musiques francophones et internationales. Elles sont, de manière équivalente, recherchées et archivées dans des playlists, écoutées via les suggestions algorithmiques, explorées sur les pages d’artistes, etc. Mais il existe des attachements spécifiques à la musique francophone, qui donnent aux morceaux en français une place particulière dans l’expérience musicale.

Une bande-son de l’enfance ?

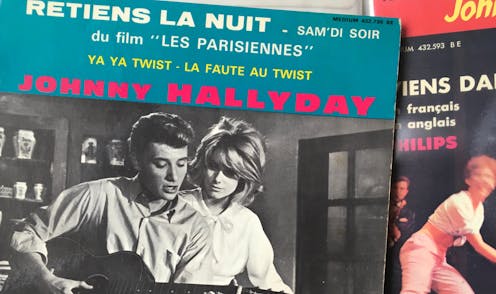

La musique en français occupe toujours une place spécifique dans l’expérience et l’histoire musicale des auditeurs et auditrices rencontrés durant l’enquête. Elle est décrite en premier lieu comme la musique de la prime enfance ou de l’adolescence, que l’on connaît encore par cœur, que l’on ré-écoute à l’occasion avec un plaisir plus ou moins assumé (selon l’âge des interviewés sont mentionnés Jenifer, Lorie, Les Négresses Vertes, Louise Attaque, Sexion d’Assaut…). C’est aussi la musique des parents ou des grands-parents (Patricia Kaas, Julien Clerc, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman…), présentée comme repoussoir ou madeleine de Proust, selon les trajectoires biographiques. La musique francophone est enfin la musique environnante, celle des lieux publics, des radios musicales, de l’écoute collective au travail, des soirées, qu’on ne choisit pas mais qu’on apprécie souvent.

Émotions « augmentées » en VF

Qu’elle occupe ou non une place importante dans leurs goûts musicaux, auditrices et auditeurs font des usages spécifiques de la musique en français : de manière triviale, mais décisive, on en comprend facilement les paroles. Dans l’écoute en français, la compréhension du texte est plus immédiate et les mots sont une composante importante de l’expérience musicale : on « fait plus attention aux paroles », on « s’y retrouve », « quelques mots nous ont frappé », « des phrases sont touchantes », « on comprend donc c’est plus facile de bien aimer ».

Plusieurs amateurs ajoutent qu’il est plus aisé de ressentir une forme de proximité avec les artistes français, que les expériences qu’ils relatent dans leurs chansons sont plus proches de celles vécues :

« JuL, c’est quelqu’un qui me correspond, même si on a des vies différentes, j’imagine. »

Il est plus facile de se renseigner sur la vie des artistes français, de s’y comparer, mais aussi de les voir en concert, de les suivre tout au long de leur évolution, qu’il s’agisse de JuL, Téléphone ou Stupeflip. Les auditeurs et auditrices construisent des attachements spécifiques fondés sur la résonance de leurs expériences.

Enfin, qu’elle occupe ou non une place importante dans leurs écoutes quotidiennes, la musique en français est considérée comme plus propice à la production ou l’accompagnement d’émotions, les paroles jouant un rôle important dans la formulation et la canalisation des sentiments. Il s’agit d’accompagner des moments mélancoliques, « C’est mieux quand j’ai plus envie de ressentir des émotions fortes » ; d’une chanson d’Indochine dont quelques mots cristallisent les émotions ressenties pendant un deuil, ou encore de chansons de Serge Reggiani accompagnant la maladie d’un parent ; d’un « retour au punk français » pour exprimer la colère ressentie pendant le confinement ; plus généralement de musiques « qui vous portent pendant un moment ». Dans ces contextes, les paroles immédiatement compréhensibles jouent un rôle important dans la mise en mouvement des émotions. Il ne s’agit pas de dire que les musiques internationales ne jouent pas de tels rôles émotionnels ou identitaires ; mais, pour la majorité des auditeurs qui comprennent le français beaucoup mieux l’anglais ou d’autres langues, l’écoute de chansons en français rend possible des émotions spécifiques.

Chanter en conduisant

Les travaux sur la numérisation de la musique ont montré qu’elle favorise la « backgroundisation » de l’écoute, la musique étant susceptible d’accompagner la quasi-totalité des activités quotidiennes.

De ce point de vue, la musique francophone est considérée comme plus ou moins adaptée selon les contextes. Elle est jugée appropriée aux routines domestiques (ménage, cuisine…) auxquelles elle vient ajouter de l’entrain, en incitant à reconnaître ou fredonner les paroles. Elle est plébiscitée dans les situations de travail en col bleu, boulangerie, garage ou atelier, car susceptible d’être support d’échanges.

En revanche, elle est unanimement proscrite du travail en col blanc, du travail sur ordinateur ou des situations de travail scolaire (lectures, préparation d’examen) nécessitant une forme de concentration excluant le français : la reconnaissance des paroles perturberait alors l’activité en cours, faisant « sortir de la bulle » ou « décrocher ».

Inversement, la musique en français jouit d’une certaine préférence au volant, permettant tout à la fois de se concentrer sur la conduite que d’investir les paroles en les écoutant attentivement ou en les chantant, y compris « les répertoires plus kitch », « les goûts non-avoués ». Associée aux moments festifs, faite pour être chantée en chœur et participer à une liesse commune, elle est cependant moins mobilisée quand il s’agit de converser entre amis, celle-ci pouvant interférer, justement, de par sa compréhension trop immédiate, forçant l’oreille à se détourner de la conversation.

La musique en français bénéficie ainsi d’une place singulière dans l’oreille de la majeure partie des auditeurs et auditrices. Qu’elle soit appréciée ou non, elle est l’objet d’usages et d’affections spécifiques que les modes d’écoutes contemporains ne semblent pas avoir encore bousculés, tout du moins en France.

Jean-Samuel Beuscart a reçu des financements du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de cette recherche.

Romuald Jamet a reçu des financements de Ministère de la Culture et des communications du Québec dans le cadre de cette recherche.

15.09.2025 à 16:45

La chute de Troie est en partie due à la surexploitation de la nature – des leçons de l’âge du bronze

Texte intégral (2004 mots)

Au début de l’âge du bronze (2500-2300 avant notre ère), Troie est passée d’un village à une cité prospère, grâce à l’innovation et au commerce. Mais derrière cette réussite se cachait une exploitation effrénée de la nature : forêts rasées, sols épuisés, érosion galopante. La cité légendaire a payé le prix d’une croissance sans limites : une mise en garde d’une grande résonance aujourd’hui.

Parfois, les germes de l’effondrement sont semés dans le sol même de la prospérité. Sous les murs brillants de l’ancienne ville de Troie, en Asie Mineure (actuelle Turquie), la terre se fissurait silencieusement sous le poids de son ambition.

Lorsque nous pensons à la destruction de l’environnement de nos jours, des images de plateformes pétrolières, de centrales à charbon ou d’îles de plastique nous viennent à l’esprit. Mais, bien avant l’industrie, les sociétés anciennes poussaient déjà leurs écosystèmes à bout.

Troie au début de l’âge du bronze nous en livre un exemple frappant : une histoire de brillante réussite économique assombrie par un coût écologique durable. Il ne s’agit pas seulement d’un récit d’innovation et de succès, mais d’une mise en garde contre la surenchère, l’épuisement et les coûts cachés d’une croissance incontrôlée.

Entre 2500 et 2300 avant notre ère, Troie est devenue un centre de pouvoir et d’expérimentation dans le nord-ouest de l’actuelle Anatolie (la partie asiatique de la Turquie), plusieurs siècles avant que l’Iliade d’Homère ne la rende légendaire. À son apogée, la ville aurait compté une population estimée à 10 000 habitants.

Grâce à des années de fouilles menées dans le cadre du projet Troie de l’Université de Tübingen, j’ai compris comment des choix délibérés en matière de production, de planification et d’organisation ont progressivement transformé un modeste village de l’âge du bronze en une communauté dynamique présentant les premiers traits d’une ville. Les bâtiments monumentaux en pierre, les rues ordonnées et les quartiers résidentiels distincts de Troie reflétaient une société en transition.

Au cœur de cette transformation se trouvait l’essor de la production de masse. S’inspirant des modèles mésopotamiens, le tour de potier a révolutionné la céramique troyenne, permettant une production plus rapide, plus uniforme et à plus grande échelle. Les poteries tournées au tour de potier ont rapidement dominé la production. Elles se caractérisaient par des rainures profondes et des finitions simplifiées qui privilégient l’efficacité plutôt que l’art.

À mesure que la production augmentait, le besoin d’une main-d’œuvre plus structurée et spécialisée s’est également accru. L’artisanat est passé des maisons aux ateliers, et le travail est devenu de plus en plus spécialisé et segmenté. Le commerce a prospéré, s’étendant bien au-delà de la Troade (la région de Troie) et dépassant la portée locale de la colonie.

Pour gérer cette complexité croissante, les Troyens ont introduit des mesures de poids standardisées et des sceaux administratifs, outils de coordination et de contrôle dans un monde qui se tournait de plus en plus vers le commerce.

Mais le progrès, à l’époque comme de nos jours, avait un coût. Les innovations mêmes qui ont alimenté l’ascension de Troie ont libéré des forces qui se sont avérées de plus en plus difficiles à contenir.

La prospérité grâce à l’exploitation

La richesse de Troie reposait sur une exploitation incessante. Les bâtiments monumentaux nécessitaient des tonnes de calcaire provenant des carrières voisines. L’argile était extraite des berges autrefois fertiles pour alimenter les fours et la fabrication de briques. Les forêts ont été déboisées pour fournir du bois d’œuvre et du bois de chauffage, éléments vitaux d’une industrie céramique en plein essor, qui fonctionnait jour et nuit.

L’agriculture a également connut une intensification radicale. Les générations précédentes pratiquaient la rotation des cultures et laissaient leurs champs en jachère. Les agriculteurs de Troie, en revanche, cherchaient à obtenir des rendements maximaux grâce à une culture continue. L’amidonnier et l’engrain, d’anciennes variétés de blé bien adaptées aux sols pauvres mais à faible rendement et à faible teneur en protéines, dominaient. Ils étaient résistants et faciles à stocker, mais pauvres en nutriments.

À mesure que les terres agricoles s’étendaient sur des pentes raides et fragiles, l’érosion s’est installée. Les collines autrefois couvertes de forêts sont devenues stériles, comme le confirment les preuves archéobotaniques.

Le bétail a ajouté une pression supplémentaire. Des troupeaux de moutons et de chèvres paissaient de manière intensive dans les pâturages des hautes terres, arrachant la végétation et compactant le sol. Il en a résulté une réduction de la rétention d’eau, un effondrement de la couche arable et le déclin de la biodiversité. Peu à peu, l’équilibre écologique, qui avait soutenu la prospérité de Troie, commença à se désagréger.

Vers 2300 av.n. è., le système en vient donc à se fracturer. Un incendie massif a ravagé la colonie, peut-être déclenché par une révolte ou par un conflit. Les bâtiments monumentaux ont été abandonnés, remplacés par des habitations plus petites et des fermes modestes. Le centre du pouvoir s’est effondré.

Cet effondrement a probablement été causé par une combinaison de facteurs : tensions politiques, menaces extérieures et troubles sociaux. Mais il est impossible d’ignorer la pression environnementale. L’épuisement des sols, la déforestation et l’érosion ont certainement entraîné une pénurie d’eau, une raréfaction des ressources et, peut-être même, une famine. Chacun de ces facteurs a érodé les fondements de la stabilité de la cité.

Par la suite, l’adaptation a pris le pas sur l’ambition. Les paysans ont diversifié leurs cultures, abandonnant la monoculture à haut rendement au profit de stratégies plus variées et plus résilientes. Les risques ont été répartis, les sols se sont partiellement régénérés et les communautés ont commencé à se stabiliser.

Troie n’a pas disparu : elle s’est adaptée et a trouvé un nouvel équilibre pour un autre millénaire. Mais elle l’a fait dans l’ombre d’une crise qu’elle avait contribué à créer.

Les leçons d’un paysage usé

L’histoire de Troie est plus qu’une curiosité archéologique, c’est un miroir. Comme beaucoup de sociétés passées et présentes, ses ambitions économiques ont dépassé les limites écologiques de son milieu. Les signes avant-coureurs étaient là : baisse des rendements, appauvrissement des forêts, érosion des collines. Mais l’illusion d’une croissance infinie s’est révélée trop tentante pour y résister.

Les parallèles avec aujourd’hui sont frappants. L’épuisement des ressources, les gains à court terme et la négligence environnementale restent des caractéristiques centrales de notre économie mondiale. Les technologies ont peut-être évolué, mais les mentalités, elles, n’ont pas changé. Nous consommons, nous jetons, nous développons, et nous recommençons.

Mais Troie offre également une lueur d’espoir : la possibilité d’une adaptation après l’excès, d’une résilience après la rupture. Elle nous rappelle que la durabilité n’est pas un idéal moderne, mais une nécessité intemporelle.

Troie est la preuve qu’aucune société, aussi ingénieuse soit-elle, n’est à l’abri des conséquences d’un dépassement écologique. Les signes avant-coureurs d’un déséquilibre sont visibles, mais il est facile de détourner le regard. C’est à nous de décider si nous voulons les prendre en compte.

Stephan Blum ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.