ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

12.09.2025 à 15:06

Millennial pink, Gen-Z Yellow, Brat Green… Décris-moi tes couleurs préférées, je devinerai ta génération

Texte intégral (1214 mots)

Chaque époque a ses couleurs emblématiques : les pastels rassurants des boomers, le rose poudré des milléniaux, le jaune éclatant et le vert tape-à-l’œil de la Gen Z. Reflets d’émotions collectives et de tendances sociétales, ces teintes en disent souvent plus long que de simples effets de mode.

Chaque génération semble s’approprier certaines teintes, mais il serait réducteur d’y voir une donnée biologique ou universelle. Si la couleur est l’effet visuel résultant de la composition spectrale de la lumière qui est envoyée, transmise ou réfléchie par des objets, la façon dont on l’envisage est avant tout une construction sociale et culturelle qui reflète les mœurs, les évolutions idéologiques et les influences médiatiques d’une époque.

En effet, comme l’a commenté Michel Pastoureau, ce n’est pas la nature qui fait les couleurs ni même l’œil ou le cerveau, mais la société qui leur attribue des significations variables selon les époques. Elles deviennent ainsi des témoins privilégiés des mutations de chaque décennie.

Dans un chapitre récemment publié, « La couleur, marqueur créatif générationnel ? », nous nous sommes intéressés à la façon dont les générations successives se caractérisent par un ensemble de valeurs, de croyances et de comportements qui se manifestent visuellement, notamment à travers des couleurs qui leur sont propres.

Ainsi, la segmentation par générations – boomers, générations X, Y, Z, Alpha – permet d’observer des affinités chromatiques qui ne relèvent pas seulement du goût individuel, mais d’un rapport collectif au temps, aux aspirations et aux codes esthétiques dominants.

À chaque génération, son code couleur

Les boomers (nés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 1960) et la génération X (née entre 1965 et 1980) se caractérisent par une préférence pour des palettes dites traditionnelles, dominées par des tons neutres et pastels auxquels s’ajoutent, à partir des années 1970, des couleurs inspirées de la nature comme les verts, les bruns et les rouges terreux.

La génération Y, ou les millennials (en français les milléniaux ; nés entre 1980 et le milieu des années 1990), a quant à elle été marquée par l’émergence d’un rose emblématique, le « millennial Pink ». Plus qu’une simple teinte, ce rose pâle s’est imposé dans les années 2010 comme un symbole de légèreté, d’optimisme et surtout de remise en question des codes de genre.

Pour la génération Z (née entre 1995 et 2010), c’est d’abord un jaune vif, le « Gen-Z Yellow », qui s’est imposé, au tournant de 2018, en contraste avec le rose singulier de ses aînés. Rapidement, le violet est venu compléter cette palette, couleur historiquement liée au pouvoir, à la créativité et aux luttes féministes et, désormais, associée à l’expression de soi et à l’inclusivité. Plus récemment, le vert a gagné en importance : d’un côté, comme couleur associée aux enjeux écologiques, fréquemment mobilisée et récupérée dans le champ politique ; de l’autre, comme tendance numérique et provocante, le « Brat Green », popularisé, en 2024, par la chanteuse britannique Charli XCX.

La génération Alpha, encore en formation, oscille pour sa part entre un attrait pour les tons naturels et réconfortants et une exposition précoce aux couleurs franches et artificielles de l’univers digital.

S’ancrer dans son époque

Si ces repères générationnels sont séduisants, il est essentiel de ne pas les figer. Les couleurs ne se laissent pas réduire à des étiquettes fixes : elles vivent, elles circulent, elles se réinventent. Elles reviennent parfois de manière cyclique, à l’image de la mode, et se rechargent de nouvelles significations. C’est ce qui rend la couleur si puissante dans la communication. Elle permet d’ancrer une marque dans son époque tout en laissant place à la réinterprétation.

L’actualité chromatique de 2024–2025 en témoigne. À côté du vert néon insolent de l’album à succès Brat, de Charli XCX, l’entreprise Pantone a choisi « Mocha Mousse » comme couleur de l’année 2025, un brun cosy, gourmand et enveloppant qui traduit le besoin collectif de réassurance et d’ancrage. Le contraste entre ces deux signaux, l’un pop et ironique, l’autre discret et rassurant, illustre parfaitement la tension contemporaine entre exubérance et quête de stabilité.

Les recherches en marketing montrent, par ailleurs, que l’impact des couleurs ne réside pas seulement dans la teinte elle-même, mais aussi dans la manière dont elle est nommée.

Le « color naming » des marques

Le « color naming » a un effet direct sur la préférence et l’intention d’achat : un nom de produit évocateur, poétique ou humoristique génère davantage d’engagement qu’un terme générique. Ce phénomène, encore peu documenté, rappelle aux marques que les mots façonnent autant que les couleurs la perception des produits. L’excès d’humour peut toutefois brouiller la mémorisation de la marque, d’où la nécessité d’un dosage subtil

Pour les entreprises, l’enjeu est donc double. Il s’agit, d’une part, de comprendre les codes chromatiques ponctuels qui circulent dans une génération donnée, afin de parler un langage immédiatement perceptible, et, d’autre part, de créer un système de couleurs qui reste cohérent et durable dans le temps.

Parler de « couleurs de génération » reste un outil utile de décryptage, mais uniquement si l’on accepte sa plasticité. Pour chaque génération, la couleur est une passeuse de messages, un support de signes tacites ou exprimés de toutes sortes, un témoin clé dont les nuances suscitent des émotions, véhiculent des significations et procurent des expériences variées.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

11.09.2025 à 17:20

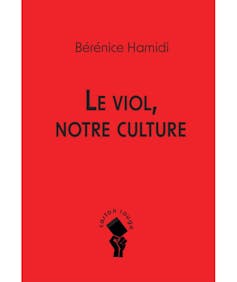

L’expression « culture du viol » est-elle exagérée ?

Texte intégral (2651 mots)

Le mouvement international #MeToo de lutte contre les violences sexuelles et sexistes a, en quelques années, mis en évidence le poids et l'enracinement historique des dominations exercées sur les femmes dans la société moderne. Que signifie l’expression « culture du viol » apparue dès lors dans l’espace public pour en rendre compte ? Quelle réalité traduit-elle ?

Depuis #MeToo, on commence à reconnaître le caractère massif et structurel des violences sexuelles et sexistes. Mais il reste à percer un mystère : pourquoi sont-elles si omniprésentes dans nos sociétés ? C’est ce que vise à comprendre l’expression « culture du viol », qui a émergé dans le débat public, mais qui est souvent mal comprise et semble donc exagérée à beaucoup, qui rétorquent :

« Mais enfin, nous ne vivons pas dans une société qui promeut le viol ! Tous les hommes ne sont pas des violeurs ! »

C’est vrai. Mais l’expression « culture du viol » vise à analyser une réalité bien plus diffuse et dérangeante. La notion a été élaborée dans les années 1970 aux États-Unis par des sociologues féministes pour saisir un point aveugle de notre organisation sociale. Elle désigne à la fois une contradiction puissante et la stratégie collective de défense qui nous permet de faire avec.

La culture du viol : sous l’expression choc, une réalité complexe

Quand on pense au mot « viol », on a en tête une scène bien identifiée : l’agression sauvage d’une femme, jeune et jolie et court vêtue, au fond d’un parking, par un inconnu armé et dangereux. Cette image nous repousse… mais elle nous rassure aussi. Car elle est aux antipodes de la réalité statistique des violences sexuelles et sexistes (VSS).

Dans la vie réelle, les agressions sont avant tout commises par des proches, et n’impliquent donc que rarement une violence déchaînée, mais plutôt d’autres formes de contrainte moins visibles (économique, affective, psychologique, etc.).

Et ce n’est pas un hasard si notre image type du viol nous empêche de voir en face la réalité des violences sexistes et sexuelles. Elle est faite pour ça, pour nous empêcher de voir ou plutôt nous permettre de ne pas voir. Et pour rendre ainsi supportable le gouffre qui sépare, d’un côté, les valeurs d’une société démocratique moderne qui se veut acquise à l’égalité femmes/hommes ; d’un autre côté, ou plutôt en dessous de cette surface lisse et valorisante, un imaginaire collectif bien plus sombre. Lequel nourrit encore nos normes et nos institutions et continue à invisibiliser, normaliser et érotiser des formes d’asymétrie, de domination et de violences exercées par le groupe social des hommes.

C’est cela, la culture du viol. Dans mon essai le Viol, notre culture (2025), j’interroge spécifiquement la responsabilité des productions culturelles dans sa perpétuation. Si le fait d’associer le mot « culture », qui évoque les arts, le savoir, le raffinement, à celui de « viol » choque nos oreilles et notre sensibilité, il n’en reste pas moins que, selon moi, la culture du viol est un problème indissolublement politique et esthétique. Car les abus sexuels sont toujours aussi des abus de langage et impliquent une déformation de nos perceptions.

La culture du viol, une question esthétique autant que politique

Les professionnels de la prise en charge des auteurs de violences sexistes et sexuelles ont repéré une stratégie de défense, à la fois psychique et rhétorique, récurrente chez les personnes qui commettent ces violences, résumée par l’acronyme anglo-saxon « DARVO » pour :

- le « déni » (qui comprend la dénégation mais aussi l’euphémisation des faits ; par exemple, dire « pousser » en lieu et place de « frapper », etc.) ;

- la « attaque » (insulter, dénigrer la victime)

- et le « renversement des rôles de victime et d’agresseur » – en anglais, « offender » (« C’est elle qui m’a cherché », « Elle m’a poussé à bout », etc.).

Mais, à vrai dire, cette stratégie de défense largement inconsciente n’est pas seulement le fait des personnes qui commettent des violences, elle est partagée par beaucoup d’entre nous. Il faut dire que voir les violences et croire les personnes qui les dénoncent, impliquerait d’agir. Or, cela a un coût : se mettre à dos une personne qui a quasiment toujours plus de pouvoir que ses victimes – car, autre idée reçue, les VSS ne sont pas une question de pulsion sexuelle, mais de domination.

Au tribunal, comme au café du coin, aujourd’hui encore, on croit beaucoup plus les hommes que les femmes (ou les enfants), et la priorité demeure la réputation des premiers plus que la vie des secondes.

Il est une autre notion clé sur laquelle s’accordent les experts des VSS, mais qui passe encore mal dans le débat public, parce qu’elle implique la remise en cause de comportements beaucoup plus fréquents et banalisés que les agressions les plus graves : la notion de continuum. C’est qu’il est difficile d’admettre que, de la blague sexiste au viol ou au féminicide, il existe une différence de degré, bien sûr, mais pas de nature.

Ces mécanismes et ces systèmes de valeur, nous les absorbons par le biais de nos récits collectifs et notamment des représentations culturelles, qui jouent ainsi un rôle important dans la perpétuation de cette culture du viol. Elles façonnent nos manières de sentir, de percevoir et d’interpréter ce qui nous arrive et beaucoup (trop souvent) nous apprennent à douter de nos perceptions en matière de violences sexistes et sexuelles.

Certains veulent croire que cette culture du viol serait limitée à certaines époques – le « monde d’avant », situé quelque part entre l’Ancien Régime et les années 1970 – ou à certains genres de productions culturelles – le rap ou la pop culture. C’est faux. Elle traverse toutes les époques, tous les arts et tous les styles. On la retrouve dans les grands classiques de la littérature d’hier comme dans la culture légitime d’aujourd’hui.

De Blanche-Neige et les Sept nains (1937), dont on retient que l’héroïne de conte de fées est sauvée par son prince charmant en oubliant qu’il l’a embrassée sans son consentement, jusqu’aux comédies romantiques comme Love Actually (2003), où le harcèlement est sublimé en preuve d’amour, l’histoire des arts et du divertissement regorge d’images où les viols, les féminicides et d’autres formes d’abus plus ou moins graves se cachent sous le désir brûlant ou sous la passion amoureuse. Elle nourrit en chacun de nous un imaginaire saturé par le male gaze, autre notion clé pour comprendre comment opère la culture du viol.

Le « male gaze », un regard prédateur qui organise le monde entre proies et chasseurs

Contrairement à ce que l’expression pourrait laisser croire, ce regard prédateur n’est pas tant un regard masculin que masculiniste et misogyne. Il réduit en effet les personnages de femmes à des corps, et ces corps à des objets de désir et même à des proies à chasser. La culture du viol passe par ce regard qui opère sur plusieurs plans :

L’image (la caméra qui déshabille l’actrice).

Le récit (le plus souvent construit selon des scripts sexuels et relationnels où l’homme jouit de conquérir du terrain et de faire céder sa partenaire, laquelle se trouve comblée de se soumettre à ce désir insistant plutôt que d’écouter le sien).

Le mode de narration et d’énonciation, soit le point de vue qui nous est présenté à la fois comme digne de confiance et comme universel dans les œuvres, puisque c’est celui depuis lequel le monde et les personnages sont regardés. C’est l’outil le plus puissant pour nous faire incorporer le male gaze, car il implique que l’on s’identifie tous et toutes à ce regard masculin, qu’il nous profite ou non.

C’est ce qui explique l’empathie différenciée pour ce point de vue masculin (l’himpathy, selon la philosophe Kate Manne) de l’empathie pour celles qui subissent ces assauts – non seulement dans les fictions mais aussi dans la vraie vie. Ce que nous enseignent les œuvres qui relèvent de la culture du viol, c’est, in fine, de voir le monde dans la version de l’agresseur. Et cet apprentissage est d’autant plus efficace que les stratégies esthétiques sont diverses. J’en ai repéré trois principales.

Trois stratégies esthétiques au service de la culture du viol

La première stratégie consiste à assumer fièrement la violence misogyne. C’est ce qu’on voit par exemple dans certaines chansons de rap d’Orelsan (« Sale Pute » et « Suce ma bite pour la Saint-Valentin » notamment) qui ont donné lieu à des procès intentés par des associations féministes pour « incitation à la haine envers les femmes ». Cette violence décomplexée a de quoi faire peur tant elle s’affiche aujourd’hui dans le discours d’hommes politiques de premier plan à l’échelle internationale (Trump, Erdogan, etc.) aussi bien que sur les réseaux sociaux où les discours masculinistes prolifèrent. Cependant, cette stratégie n’est pas la plus dangereuse pour nos imaginaires. Elle a en effet le mérite d’être claire.

Les deux autres sont bien plus retorses et ancrent d’autant plus la culture du viol qu’elles nous leurrent. Elles maquillent en effet les violences jusqu’à les rendre méconnaissables.

La seconde stratégie consiste à dénoncer le viol… tout en érotisant les violences sexuelles et en les banalisant, les transformant en simple ressort dramatique. Je consacre un chapitre entier au film Irréversible, de Gaspard Noé (2002), exemplaire de cette stratégie.

La troisième, enfin, consiste à maquiller la violence en amour ou en humour. En amour, c’est le féminicide caché du roman Rebecca, de Daphné du Maurier (1938), et de l’adaptation Hitchcock du même nom (1940) ; c’est aussi l’érotisation de la zone grise comme dans la chanson Blurred Line, de Pharrell Williams et Robin Thicke (2013) ; c’est encore le culte des amours toxiques qui a toujours le vent en poupe en 2025, dans les dernières séries de dark romance pour adolescentes ou dans le blockbuster français L’Amour Ouf, de Gilles Lellouche (2024).

En humour, ce sont les grosses blagues qui tachent d’un Jean-Marie Bigard ou d’un Patrick Sébastien, dont la mécanique comique repose intégralement sur les stéréotypes sexistes, ou le rire d’humiliation pratiqué à l’écran, sur les plateaux ou dans la chambre à coucher par le cinéaste culte estampillé « de films d’auteur » Bertrand Blier.

Que faire ? Ni censure ni déni : apprendre à voir, à entendre et à dire les violences

Face à celles et à ceux qui critiquent cette culture du viol, on crie volontiers à la « cancel culture » et à la censure, et on en appelle à la défense de la liberté d’expression.

Sans développer les diverses réponses que j’aborde dans l’essai que j’ai publié, je veux insister ici sur le fait que, pour la plupart de celles et ceux qui dénoncent la culture du viol, il n’est pas question d’interdire les œuvres. Il s’agit tout au contraire, pour les œuvres d’aujourd’hui comme d’hier, d’apprendre à les lire/relire, à les contextualiser et à voir et à nommer les violences, à développer un regard critique qui n’empêche pas l’amour des œuvres, mais permette de les regarder en face, avec lucidité et en rompant avec le déni de ce qu’elles racontent.

L’expression « culture du viol » n’est pas un slogan, mais une grille de lecture qui permet de mieux comprendre comment les productions culturelles participent de la perpétuation d’un imaginaire qui promeut les violences de genre tout en les invisibilisant. Elle invite à un regard nouveau, critique sans être ascétique, sur notre héritage culturel. Elle permet aussi, par contraste, de mettre en lumière les œuvres qui déjouent cette culture du viol aujourd’hui comme hier, et d’explorer les stratégies esthétiques qu’elles déploient pour rendre les violences visibles comme telles, mais aussi pour valoriser d’autres imaginaires érotiques et affectifs fondés sur la liberté, sur l’égalité et sur la réciprocité du désir et du plaisir pour toutes et pour tous.

Bérénice Hamidi a reçu des financements de l'IUF, la MSH Lyon Saint Etienne.

10.09.2025 à 13:47

Nintendo : « Super Mario Bros. », quarante ans de jeunesse éternelle

Texte intégral (2179 mots)

L’iconique plombier à moustaches, mascotte de la firme Nintendo, célèbre, le 13 septembre, le quarantième anniversaire de sa première aventure vidéoludique. Cet emblème intergénérationnel n’en finit pas de séduire de nouveaux adeptes en réussissant à se renouveler constamment. Alors, d’où ce sympathique personnage puise-t-il son secret de jouvence ?

Avant qu’il ne soit Mario, le personnage est d’abord introduit sous le sobriquet de Jumpman dans le jeu d’arcade Donkey Kong, en 1981. La figure mythique du petit plombier espiègle – à cette époque charpentier et aujourd’hui sans profession attitrée – montrait déjà la volonté du fabricant Nintendo d’installer une mécanique de jeu simple et audacieuse. Le joueur incarne, dans cette première mouture, un personnage haut en couleur évoluant sur des plateaux urbains ascensionnels. Le but du jeu est de déjouer les assauts du gorille Donkey Kong au moyen de sauts allègres, exécutables à l’aide d’une simple pression sur une touche jusqu’à atteindre le vil primate et libérer une demoiselle en détresse.

La fantaisie de l’action et des éléments narratifs affiche d’emblée une forte envie de proposer un univers durable, amusant et identifiable. Plus encore, la volonté initiale du concepteur, Shigeru Miyamoto, est de conférer à son personnage une stature marquée et une vraie personnalité. Ainsi, cette vedette en devenir synthétise dès sa première apparition les attributs d’une entité originale et attractive, qui se démarque de ses prédécesseurs, Pacman ou les space invaders. C’est donc après une seconde incursion dans les salles d’arcade que l’élu de Nintendo va réellement marquer le début de sa légende, durant l’année 1985.

Le raz-de-marée « Super Mario Bros. »

L’arrivée de son propre jeu attitré marque un tournant dans le jeu de plateformes et plus globalement dans l’industrie du jeu vidéo. Désormais baptisé Mario, cet attachant héros dispose alors de tout un « lore » (l’ensemble des éléments relatifs à l’univers d’un jeu) qui lui est propre, jonché de créatures alliées (la princesse Peach, Toad le champignon, etc.) ou ennemies (Bowser, les Koopas, etc.) qui définissent également le caractère incontournable de cette mythologie.

En plus de parcourir des dizaines de niveaux, tous plus colorés, riches en animation et périlleux dans les dangers dont ils sont parsemés, le joueur découvre au cours des péripéties du plombier une approche bien plus enchanteresse du challenge dans le jeu vidéo. Le médium, qui reposait jusqu’ici sur des principes réitératifs et contenus dans des parties courtes, trouve avec Super Mario Bros. la possibilité de combiner le sens de l’amusement machinal et le sentiment pur de voyage immersif. Les effets de jouabilité, simples d’utilisation mais extrêmement exigeants dans ce qu’ils invoquent de dextérité et d’attention, inaugurent également une nouvelle manière de ressentir la difficulté graduelle des épreuves au fil de cette odyssée d’un genre nouveau.

Un univers qui inspire et qui s’exporte

Très rapidement, le modèle instauré par cet opus fondateur cristallise une nouvelle ère vidéoludique, qui se caractérise par une réutilisation appuyée du système simple et efficace des fondements de Mario. Outre les innombrables créations qui s’inspirent directement de cette œuvre instauratrice (Castle of Illusion, Disney’s Duck Tales, Castlevania II: Simon’s Quest, etc.), de nouveaux volets de la saga Mario vont être logiquement mis en chantier. Le personnage évolue continuellement au gré de nombreuses modifications de modélisation (character design), de nouveaux pouvoirs à sa disposition (feu, glace, agilité féline, etc.) et de nouvelles rencontres de personnages en tout genre, en même temps que le public grandit aussi de son côté.

Cette proximité entretenue entre les joueurs et le personnage de fiction marque une permanence de cet espace de dérivation, d’époque en époque. Telle une saga cinématographique ou une série télé, l’univers de Mario se décline en plusieurs épisodes (Super Mario Land, en 1989, Super Mario World, en 1990, etc.) qui apportent tous leurs lots de nouveautés tant sur la technique que sur l’agrandissement du lore.

Ainsi, de nouvelles figures incontournables de l’estampille Nintendo sont introduites pour la première fois dans les jeux Mario. C’est le cas de l’attendrissant dinosaure Yoshi, dans la série Super Mario World, ou du patibulaire double maléfique Wario, dans Super Mario Land 2 en 1992, qui bénéficieront par la suite de leurs propres jeux à succès.

De son côté, Mario ne va cesser d’asseoir son hégémonie et d’étendre sa galaxie. Au cinéma, avec une première adaptation en prises de vue réelles en 1993, à la télévision, avec une série animée datant de 1989, en jeux de société ou en produits dérivés, la machine tentaculaire de Nintendo entend bien investir tous les secteurs du divertissement. L’amélioration substantielle des graphismes au gré de chaque génération de consoles va ensuite permettre la réalisation des ambitions les plus folles des concepteurs.

L’avènement de nouveaux enjeux

L’exploitation du monde de Mario se ressent donc avant tout dans la sphère vidéoludique. Chacune de ses nouvelles apparitions est synonyme d’une version soit alternative, soit sublimée de sa dialectique. Les séries secondaires, telles que le jeu de course Mario Kart 64 (1996) ou le jeu de plateau et minijeu Mario Party (1998), deviennent par conséquent des ouvrages aussi appréciés que les opus de la série mère.

Par la suite, le plombier et sa myriade de compagnons s’inviteront dans toutes sortes de genres vidéoludiques (football, basketball, jeux olympiques, jeux de réflexion, jeux de rôle, jeux de modélisation, etc.) pour définir une mosaïque où l’universalité est au centre du propos. C’est pourtant bel et bien avec son arrivée dans la sphère du jeu de plateformes en 3D que l’égérie de Nintendo marque une nouvelle révolution à l’aube du XIXe siècle.

Jouissant désormais d’une technique graphique permettant de profiter des environnements de façon totale avec une profondeur de champ à 360°, Mario s’illustre dans Super Mario 64 (1996) de façon homérique.

La 3D polygonale, qui était jusqu’à présent l’adage de créations globalement plus sérieuses, atteint avec ce titre des sommets de liberté, de dépaysement et d’enivrement pour l’époque. Les contrées visitées par le plombier (déserts, volcans, plaines enneigées, îles tropicales, etc.), dans ses anciennes aventures, sont remises au goût du jour pour permettre au joueur de redécouvrir leur exotisme à travers un prisme complètement remanié. Le fait de pouvoir aborder ces surfaces en profitant des nouvelles aptitudes du héros, désormais fort de 28 mouvements distincts, configure une ergonomie de l’exploration encore jamais atteinte dans un jeu de ce type.

Cette étape d’innovation marque un tournant dans l’approche du jeu de plateformes et d’aventure dans le secteur du jeu vidéo, qui deviennent des références en matière de prouesses interactives.

Un personnage qui mute dans le sens du perfectionnement

Chaque nouvelle sortie devient ainsi l’occasion de faire évoluer cette formule dans le sens de la modernité, en capitalisant toujours sur l’effet d’originalité et d’amélioration. Les différents gameplay (jouabilité) mis en œuvre participent à cet état de réinvention puisqu’ils mettent à l’honneur une thématique différente à chaque aventure. Super Mario Sunshine (2002) fait la part belle au maniement d’un jetpack (réacteur dorsal) aquatique, qui propulse le personnage pour parcourir les environnements tropicaux de l’île Delfino, pendant que Super Mario Galaxy (2007) mise sur la découverte de plusieurs planètes en mettant au centre du gameplay la gravitation.

Des tonalités atypiques qui composent l’effet de dérivation – un concept qui désigne l’agentivité des règles de fonctionnement et de participation du jeu – et qui créent par conséquent des attentes fortes dans le public quant aux prochaines trouvailles. En 2017, un nouveau cap d’immersion et d’ambition artistique est franchi pour la franchise. Mario s’essaye au genre révolutionnaire de l’open-world (jeu en monde complètement ouvert) avec Super Mario Odyssey, qui propose d’arpenter différentes époques et différents pays (Égypte ancienne, Japon féodal, mégapole américaine, etc.) à la façon des voyages dans le temps. Cette vision de l’épopée spatio-temporelle résonne comme l’aboutissement suprême des prédispositions originelles de la formule Mario.

Le personnage s’est développé au fil du temps, il a éveillé de nouvelles capacités, il a rencontré de nouveaux compagnons puis quitté son royaume Champignon natal pour découvrir le reste du monde jusqu’aux tréfonds de l’espace.

Cette empreinte impérissable démontre la virtuosité de la série à garder constamment en vue les changements de la modernité pour se les approprier sans pour autant perdre l’essence traditionnelle qui a construit la légende de ses premiers triomphes.

La postérité toujours en ligne de mire

Dans son sillage, il laisse une multitude d’influences conceptuelles qui se ressentent jusque dans l’actualité la plus récente. Kirby et le monde oublié (2022) et le tout nouveau Donkey Kong Bananza (2025), des studios Nintendo, réutilisent clairement le système de jeu libre instauré dans Super Mario Odyssey.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2025, la saga Mario Bros. (sans les séries secondaires) a franchi le seuil des 400 millions d’exemplaires vendus depuis ses débuts en 1985. Plus encore, le blockbuster cinématographique de 2023 produit par le studio américain Illumination enregistre la même année plus de 1,3 milliard de dollars de recette, devenant le second long-métrage d’animation le plus rentable au monde.

Aujourd’hui plus que jamais, Super Mario montre son statut d’œuvre indéfectible du jeu vidéo et de la pop culture mondiale, avec ce que cela implique d’adaptation permanente au public et aux transformations sociales. Comme Mickey Mouse en son temps, Mario a littéralement ouvert des portes à tout un espace de création et de rêverie aux yeux du monde. Il est devenu l’ambassadeur légitime de ces contrées virtuelles où s’animent l’ivresse d’un instant stimulant, la féerie d’un univers facétieux, la joie d’un défi relevé.

Arnault Djaoui ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.