02.12.2025 à 15:56

New Romance : un genre qui transforme l’édition française… mais qui reste illégitime

Texte intégral (2087 mots)

Alors que les discours sur la culture annoncent la fin des hiérarchies entre pratiques « savantes » et « populaires », la new romance constitue un contre-exemple massif. Ce genre majoritairement écrit et lu par des femmes est aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques du marché du livre français, tout en restant fortement disqualifié symboliquement. Que nous dit ce paradoxe du fonctionnement du champ littéraire contemporain ?

Depuis les années 1990, de nombreux travaux en sociologie de la culture décrivent un brouillage croissant des frontières entre les genres culturels. La thèse, développée par Pierre Bourdieu, d’une homologie entre hiérarchies culturelles et hiérarchies sociales, serait remise en cause par le développement de nouvelles normes et de nouveaux comportements culturels. L’omnivorisme ou l’éclectisme (soit la capacité à consommer des œuvres populaires comme élitaires)… tout concourrait à affaiblir nettement les lignes de partage entre légitime et populaire, au profit d’une dé-hiérarchisation des œuvres et des pratiques). Les goûts se décloisonneraient, la domination symbolique s’éroderait, et les hiérarchies traditionnelles seraient appelées à disparaître.

Mais la new romance montre que cette narration optimiste n’est pas valable partout. Dans un espace comme la littérature – historiquement très liée au système scolaire –, les distinctions perdurent voire se reforment.

Succès massif, disqualification persistante

Ce n’est pas nouveau. La littérature sentimentale a toujours eu mauvaise presse, comme en témoignent les travaux de Janice Radway et de Bruno Péquignot. Qualifiée de littérature de genre, ou de gare, la romance fait partie de ces littératures qui occupent, au moins depuis le XIXᵉ siècle, une position dominée au sein des hiérarchies littéraires. Elle l’est d’autant plus qu’elle est portée presque exclusivement par des autrices, lue principalement par des femmes. Elle appartient donc très clairement au pôle de grande production du champ littéraire, en opposition au pôle à diffusion restreinte (selon l’expression de Bourdieu), lequel aspire à l’autonomie vis-à-vis des contraintes économiques et à des formes de reconnaissances internes au monde littéraire.

Prisonnier d’un stigmate ancien qui associe le populaire au trivial et le féminin à l’anecdotique, le tout dans une approche condescendante, voire méprisante, le genre sentimental ne s’affranchit pas des mécanismes de hiérarchisation du monde littéraire ni de disqualification symbolique.

Considéré comme sans intérêt, au pire abêtissant voire dangereux, le roman sentimental va néanmoins connaître d’importants succès commerciaux à mesure que les codes de l’amour changent. La new romance est l’exemple le plus caractéristique de ce début du XXIᵉ siècle. Dernière déclinaison en date des romans sentimentaux, les nouvelles romances contemporaines connaissent depuis une dizaine d’années un succès éditorial sans précédent, accompagnées de violentes critiques, notamment dans la presse.

Parce qu’elle est lue par de jeunes, voire très jeunes, lectrices la new romance – et notamment la « dark romance » qui joue sur une forme d’ambiguïté morale mettant en scène des relations d’emprise – est un genre clivant. Le plus remarquable dans le traitement médiatique de la new romance réside dans sa mise en problème et dans les réponses qui y sont apportées.

L’analyse d’un corpus médiatique permet d’identifier la dialectique suivante : en premier lieu une critique de cette littérature par son contenu (par exemple : reproduction de la domination masculine), puis une antithèse s’appuyant sur une réception et une réappropriation des lectrices nuancées (par exemple : émancipation par la lecture), enfin une synthèse qui défend généralement l’accompagnement de la lecture par une tierce personne (par exemple les parents, les professionnels du livre). Le titre de certains articles est en ce sens éclairant :

Un genre illégitime qui transforme tout le champ

Bien qu’ignorée par la presse culturelle, absente des nominations des principaux prix littéraires, la new romance, par son impact économique et les méthodes marketing employées par les maisons d’édition, a pourtant des effets sur l’ensemble du monde littéraire. Tenue à distance des circuits de consécration littéraire traditionnels, la new romance tire sa « valeur littéraire » de son succès bien plus commercial que symbolique. En 2024, 30 des 100 romans les plus vendus en France sont des romans sentimentaux. L’élément le plus frappant n’est donc pas tant l’existence du mépris que les effets structurels de la new romance sur le champ littéraire contemporain. Passons en revue quatre d’entre eux.

Le premier effet concerne les maisons, collections et labels éditoriaux. Encouragées par le succès du genre, des maisons d’édition se sont spécialisées dans le genre new romance, comme Hugo Publishing, Addictives, Chatterley ou encore BMR. Des collections et labels ont été créés, tels que Nox d’Albin Michel, &Moi de JC Lattès, Comet des éditions Larousse.

Si des maisons d’édition prestigieuses n’ouvrent pas de collections consacrées à ce genre, ce sont des filiales issues des mêmes groupes qui publient de la new romance. Certes, Seuil s’est lancé dans l’édition de new romance, mais en créant un label, Verso, marquant la distance du genre par rapport aux autres titres de son catalogue. Tous les groupes éditoriaux tentent de profiter de son succès sans toujours l’afficher directement sur leurs couvertures, il s’agit de se protéger symboliquement tout en captant le marché.

Le deuxième concerne les lieux de vente. Des rayons entiers de livres de new romance ont fait leur apparition en librairie ces dernières années. Plus encore, une dizaine de librairies spécialisées en new romance (et « young adult ») ont vu le jour. À l’image de la plus grande librairie indépendante de France, Gibert, qui a ouvert en novembre 2026 une librairie spécialisée romance en plein cœur du quartier latin à Paris, accentuant d’autant plus la différence avec les autres genres.

Le troisième concerne le travail éditorial effectué sur l’objet livre. Les éditeurs de romance ont été parmi les premiers à investir massivement dans l’esthétique du livre-objet et dans la logique de collection, avec des éditions à jaspage coloré, reliures embossées, couvertures métalliques et formats collector qui deviennent de véritables objets de désir.

À lire aussi : La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie

Longtemps cantonnées aux mangas et aux beaux livres, ces pratiques se sont depuis étendues à d’autres genres, du thriller aux rééditions de classiques populaires. On peut citer par exemple l’édition collector récemment publiée de Carrie, de Stephen King, clairement pensée sur le modèle des collectors de romance, jusqu’à l’esthétique de la couverture dessinée.

La new romance ne se contente donc pas de suivre les tendances du livre : elle les crée, et ce sont les autres genres qui s’y adaptent.

Enfin, le quatrième concerne la capacité d’hybridation de la new romance. Elle est un genre qui poursuit son extension en se rapprochant d’autres genres littéraires culturellement plus reconnus : la romance policière, la romantasy, la western romance, la romance graphique… La romantasy est un exemple intéressant en ce sens. Elle est présentée moins comme une branche de la romance que comme une extension de la fantasy. Elle bénéficie donc du prestige associé à ce genre et donne lieu à des tentatives de repositionnement éditorial.

La romance s’étend également à d’autres industries culturelles telles que le cinéma. Les adaptations sont nombreuses. Il y a quelques semaines, l’autrice française de new romance C. S. Quill, publiée chez Hugo Publishing (Glénat), annonçait sur les réseaux sociaux l’adaptation de sa saga littéraire Campus Drivers en série télévisée sur Prime Video. En octobre 2025, sort le film Regretting You adapté du livre éponyme de Colleen Hoover, autrice américaine à succès de « new romance », publiée elle aussi chez Hugo Publishing. L’adaptation de The Love Hypothesis, d’Ali Hazelwood, publiée aux éditions Hauteville (groupe Bragelonne) est également annoncée en salles pour l’automne 2026.

Les hiérarchies ne disparaissent pas, elles se déplacent

Ce paradoxe révèle deux phénomènes majeurs : d’abord, la littérature demeure le lieu d’une résistance forte à la déhiérarchisation. En raison de la construction historique et la structuration générale du champ littéraire en France, ces hiérarchies sont plus stabilisées que dans d’autres domaines culturels, par exemple l’écoute de musique, souvent mise en avant par les défenseurs de la thèse de l’éclectisme). C’est particulièrement vrai en France. Aux États-Unis, il existe un rapport plus décomplexé à la littérature dite « populaire » : le New York Times propose toutes les semaines une critique littéraire de romance.

Cette persistance de la disqualification se heurte néanmoins à une illégitimation sociale du snobisme. Dès lors, la critique esthétique ne suffit plus et c’est l’argument du danger qui prend le relais. Ce n’est pas tant pour son style d’écriture ou son absence d’innovation formelle que la romance est critiquée, mais en raison des dommages potentiels qu’elle pourrait causer aux jeunes lectrices, en raison du caractère moralement discutable des récits et des représentations du couple et de la sexualité qu’elle véhicule. La disqualification se rejoue sur le terrain moral. Ce basculement s’accompagne d’un ensemble de discours plus ou moins alarmistes appelant à un meilleur encadrement de la circulation et de la diffusion de la romance, à un accompagnement des lectrices par des adultes, parents comme professionnels du livre.

La new romance montre ainsi que les hiérarchies culturelles ne disparaissent pas : elles se recomposent, se déplacent, se moralisent. Genre illégitime mais structurellement central, elle révèle les impensés d’une institution littéraire qui continue de résister au populaire, au féminin et à l’émotionnel. L’économie du livre dépend désormais largement de publics longtemps invisibilisés. Reste une question ouverte : quand un genre fait vivre tout un secteur, combien de temps peut-on faire semblant de ne pas le voir ?

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

01.12.2025 à 12:48

De « Grey’s Anatomy » à « The Diplomat », quand les séries interrogent les relations amoureuses au travail

Texte intégral (2327 mots)

Les séries états-uniennes placent volontiers des histoires d’amour entre collègues au cœur de leurs intrigues, pointant des problématiques bien réelles : rapports de domination potentiels, séparation entre vie privée et vie professionnelle, ou « gestion du couple » comme s’il s’agissait d’une entreprise.

Le licenciement du directeur général de Nestlé à la suite de la révélation d’une relation amoureuse consentie dans le cadre du travail a donné lieu à de nombreux commentaires. Beaucoup y ont vu l’application de règles purement anglo-saxonnes. En effet, dans le droit français, les articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail protègent les relations personnelles ou amoureuses des salariés de tout droit de regard de l’entreprise. On oublie souvent les limites de cette liberté relationnelle. Elle ne doit générer aucun favoritisme (en cas de différence de niveau hiérarchique), ne donner lieu à aucun exhibitionnisme (pas de geste, pas de sexe) et respecter la confidentialité des informations de l’entreprise (pas d’échange de renseignements).

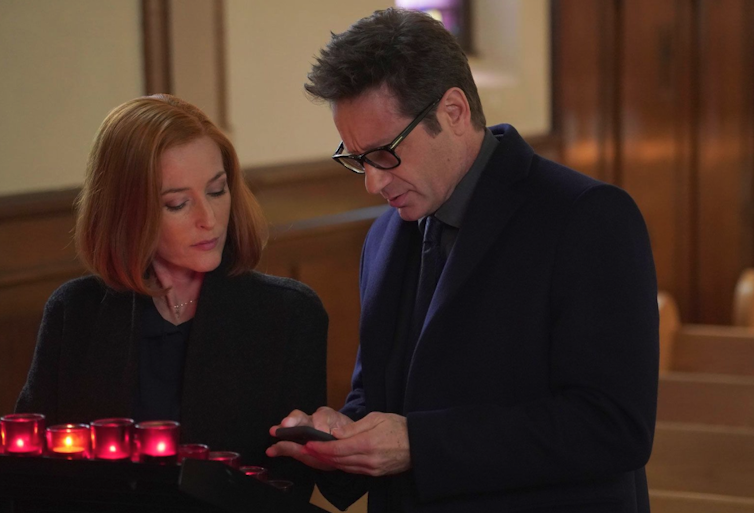

Les séries en revanche, américaines ou non, ne semblent guère se soucier du périmètre juridique. Les histoires d’amour en milieu professionnel abondent (workplace romance en anglais), allant jusqu’à former souvent la trame narrative principale des fictions. De Urgences à Suits, de X-Files à Castle, le public se passionne pour les jeux de séduction et les rebondissements amoureux en milieu hospitalier, policier, juridique, etc.

Aujourd’hui le succès de The Diplomat (2023-…) – qui raconte le quotidien d’une ambassadrice des États-Unis fraîchement nommée au Royaume-Uni, qui tente de survivre à son mariage avec Hal, diplomate de carrière et lui-même ancien ambassadeur – démontre que cet intérêt pour le couple au travail fonctionne toujours aussi bien. Cela s’explique peut-être par une réalité de terrain : les relations amoureuses au travail existent et sont nombreuses, de l’aventure d’un soir à la formation de couples pérennes. C’est vrai aux États-Unis comme en France. Dès lors, les séries auraient-elles le mérite de pointer ce que les entreprises tout comme la recherche en management ont du mal à aborder ?

À lire aussi : Relations sexuelles et amoureuses en entreprise : ce que #MeToo a changé. Ou pas.

Les romances au travail, terreau fertile dans les séries

Longtemps, le seul problème des scénaristes a été celui du syndrome de la série Clair de lune (1985-1989). Celle-ci racontait les enquêtes loufoques menées par deux détectives privés, la boss Maddie (Cybill Shepherd) et son employé David (Bruce Willis). La tension amoureuse enthousiasmait les spectateurs. Mais le baiser échangé entre les personnages provoqua une chute considérable des audiences. En multipliant les leurres, Chris Carter, créateur d’X Files (1993-2002), le comprend parfaitement : quand Fox Mulder et Dana Scully vont-ils enfin s’embrasser ? Les fans devront attendre plus de six saisons pour un début de réponse.

Les séries chorales ouvrent un autre champ : en proposant une vaste galerie de personnages, elles décuplent les possibilités de rebondissements sentimentaux.

Toutefois, ces séries se fondent aussi sur une homogamie sociale, que les enquêtes confirment, les emplois de catégorie supérieure étant particulièrement concernés par l’entre-soi amoureux, ce que confirment les succès de Suits l’Américaine et de la Britannique The Split pour le milieu des avocats ou encore la suédoise Love and Anarchy pour celui de l’édition. Les séries sont bien le miroir de nos sociétés.

Dans ce contexte, les séries hospitalières se distinguent : Grey’s Anatomy, depuis 2005, met en scène sur 22 saisons ses entrecroisements amoureux. La série a également été pionnière en montrant la naissance de couples lesbiens dans le cadre professionnel, le plus célèbre étant celui formé par la chirurgienne en orthopédie Callie Torres et la chirurgienne en pédiatrie Arizona Robbins.

Dans la majorité de ces romances, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle est évoquée sur de très nombreux plans : évolution des carrières, maternité, impact des séparations. Toutefois, les interférences avec le fonctionnement même de l’entreprise restent hors sujet.

Aucune demande de pacte de non-fraternisation n’est demandée comme c’est le cas dans certaines entreprises états-uniennes voire françaises pour une déclaration de couple auprès de la direction des ressources humaines. La mise en couple n’est pas contradictoire avec l’obligation de loyauté professionnelle. Quant à la violence de certaines situations, l’entreprise ne veut rien savoir.

Une prise en compte progressive des rapports de domination

Avant l’affaire Weinstein et l’avènement de #MeToo, la série Mad Men (2007-2015), qui décrit le quotidien d’une agence publicitaire dans le New York des années 1950, montrait déjà les rapports de force au sein des entreprises, notamment la vulnérabilité des femmes.

Le charismatique directeur de la création, Don Draper, y multiplie les aventures en milieu professionnel sans rendre de comptes à qui que ce soit. Une de ses secrétaires est congédiée pour avoir cru à une histoire d’amour. Une autre est épousée puis propulsée comme rédactrice sans aucun égard pour l’équipe en place. Loin d’être isolé, son comportement s’inscrit dans une forme de violence tacite et systémique envers les femmes. Ainsi, les associés de l’agence incitent une assistante à coucher avec un client pour obtenir un marché. On signifie à Megan, actrice, qu’il lui sera impossible de progresser sans monter dans une chambre d’hôtel.

Par la suite, des séries, comme The Morning Show (2019-…), portrait sans concessions des coulisses d’une matinale télé aux États-Unis, alors qu’éclate au grand jour un scandale d’inconduites sexuelles, mettent au jour les rouages organisationnels qui ont permis de couvrir les auteurs de harcèlement, ou pire. Le consentement devient le fil rouge de la fiction, il devient central dans la présentation d’une relation amoureuse.

Concernant les workplace romances, les séries deviennent prudentes, les entreprises se méfient. Et en posant des limites à la sacralisation de la vie privée, la Cour de cassation confirme cette réserve grandissante. S’aimer dans la vie professionnelle comporte donc un certain nombre de risques non négligeables.

Quand le couple se mue en entreprise

Peut-être est-ce pour cette raison que le couple déjà marié au travail retrouve les faveurs du public ? C’est ce que l’on pourrait penser avec The Diplomat.

« Like most couples. Two carriers, two jobs : make it works. »

« Comme la plupart des couples. Deux carrières, deux emplois : il faut que cela fonctionne », martèle Kate Wyler à la cheffe de cabinet de la Maison Blanche.

Dans The Diplomat, son couple avec Hal doit fonctionner comme une entreprise avec ses règles, ses objectifs et ses négociations. Il s’oblige à un « rôle social » comme défini par le sociologue Ervin Goffmann. Nous faisant entrer dans la chambre à coucher, pièce intime par excellence, la série nous montre les jeux de pouvoir, d’ajustements et les enjeux de cette curieuse entreprise que sont les Wyler. Mais peut-on « gérer » son couple selon les règles du management ? Le débordement actuel du vocabulaire managérial dans la sphère privée semble donner raison à The Diplomat. Kate veut gérer.

La série pointe aussi la difficulté des seconds rôles des conjoints dans des secteurs professionnels où, tout en faisant partie intégrante du système de représentation, ils n’ont aucune fonction officielle. Sa femme ayant été nommée ambassadeur, Hal Wyler se présente comme « the ambassador’s wife ». Inversant les genres, la série s’amuse à confronter Hal à ce second rôle, le plus souvent féminin, au statut flou et pourtant nécessaire dans le secteur politico-diplomatique.

Il fait écho au monde de la tech, de l’artisanat, de l’agriculture, où le statut du conjoint se structure fort lentement alors que le travail en couple est une réalité ancienne.

Dans WeCrashed (2022), Adam et Rebekah Neumann font bloc tout au long de l’ascension fulgurante puis de la chute de la société WeWork, spécialisée dans les espaces de coworking. En aurait-il été de même si le fondateur avait été seul ? La série pose en filigrane la question. Elle n’amoindrit pas pour autant les difficultés de Rebekah pour trouver sa place ni les effets catastrophiques du fiasco sur les équipes.

Séparer la vie professionnelle et la vie privée ?

Les médias font la une des évictions de dirigeants de grandes entreprises lorsqu’on leur découvre une liaison amoureuse. Ces procédures induisent une absorption de la sphère privée individuelle par la professionnelle : pas d’histoire de couple possible. Cependant, comme nous l’avons montré plus haut, il existe de nombreux secteurs économiques où, au contraire, le couple constitue un élément récurrent de la dynamique des organisations.

Autant de brèches dans lesquelles ne cessent de s’engouffrer les séries.

Car bien que prônée haut et fort, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle est traversée par les injonctions contradictoires de notre vie au travail.

Dès lors, peut-être faudrait-il regarder du côté de la série dystopique Severance (2022-…), dans laquelle les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée, qui nous invite à réfléchir à la nature même de notre relation au travail et à la place de l’individualité dans l’entreprise.

À lire aussi : « Severance », la série qui perturbe et questionne notre relation au travail

Prise au piège de sa volonté de contrôle et des injonctions contradictoires de son employeur, la diplomate Kate Wyler n’a donc pas fini de se débattre. Mais pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Monika Siejka ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

30.11.2025 à 20:34

Les forêts du Grand-Est au cinéma : un territoire qui s’enracine à l’écran

Texte intégral (2068 mots)

Le Grand-Est est l’une des régions les plus boisées de France, avec plus de 30 % de sa surface couverte par des forêts. Au cinéma, il offre une forêt multiple : espace de travail, de mémoire, d’émotions et d’imaginaire.

Peu filmées mais profondément singulières, les forêts du Grand-Est deviennent à l’écran des lieux où se croisent réalités industrielles, ancrages identitaires et puissances narratives. À travers elles, les films révèlent autant un territoire qu’une manière sensible de le regarder.

Dans cette étude (issue des résultats du projet Matercine), nous analysons la manière dont les longs métrages tournés dans cette région investissent les forêts, qu’il s’agisse de témoigner des usages liés au travail du bois, de mobiliser des paysages rares et méconnus pour leur force esthétique, ou encore d’exprimer le lien intime qu’entretiennent certains réalisateurs avec ces lieux. L’ensemble de ces approches permet de comprendre comment la forêt du Grand-Est, bien au-delà du simple décor, devient au cinéma un espace identitaire et narratif essentiel.

La dualité des représentations des forêts du Grand-Est au cinéma

Comme dans d’autres régions françaises, les réalisateurs montrent souvent la forêt comme un espace de travail, lié à l’exploitation du bois. Mais ces usages productifs n’épuisent pas les façons de la représenter : nombre de réalisateurs choisissent ces forêts pour leur valeur esthétique, leur caractère méconnu ou pour l’attachement personnel qu’ils entretiennent à ces territoires.

La forêt du Grand-Est est en effet un espace multifonctionnel où s’entremêlent nature, industrie et culture. Elle structure les activités humaines (coupe du bois, schlittage – la schlitte est un traîneau qui servait, dans les Vosges et en Forêt-Noire, à descendre le bois des montagnes, conduit par un homme sur une voie faite de rondins – transport des grumes, sciage, construction et papeterie) qui façonnent l’économie régionale comme l’imaginaire collectif. Le cinéma reprend cette diversité et l’inscrit au cœur de ses récits. Les Grandes Gueules (Enrico, 1965) en offre un exemple emblématique : tourné dans une véritable scierie vosgienne, le film témoigne des pratiques forestières d’une époque – travail du bois, énergie hydraulique, transport traditionnel. Nos patriotes (Le Bomin, 2017) valorise quant à lui un schlittage filmé avec réalisme, rendu possible grâce à l’implication de spécialistes locaux.

Dans le Mangeur d’âmes (Bustillo, Maury, 2024), scierie et grumes deviennent des éléments dramatiques : décor authentique, matière visuelle dense et espace de tension pour les scènes d’action. L’usage industriel du bois apparaît aussi dans le Torrent (Le Ny, 2022), tourné au sein d’une entreprise vosgienne réelle, ou dans le Couperet (Costa-Gavras, 2005), où une papeterie vosgienne accueille l’intrigue, articulant territoire local et discours social universel.

Plus-value culturelle

Au-delà de ces dimensions productives, les forêts du Grand-Est possèdent une singularité paysagère qui attire des réalisateurs en quête de décors rares. Elles offrent des espaces peu filmés, marqués par des reliefs, des lacs glaciaires, des espaces boisés denses, qui constituent des territoires non substituables. Filmer ces forêts revient alors à révéler un paysage méconnu, à donner à voir un territoire encore invisibilisé. Cette démarche confère une valeur ajoutée au film, mais aussi au lieu : comme l’énonce la géographe Maria Gravari-Barbas, le regard cinématographique peut créer une plus-value culturelle pour des sites auparavant invisibles.

Certains cinéastes revendiquent cette volonté de découverte. Anne Le Ny, réalisatrice du film le Torrent (2022), souligne ainsi l’atmosphère unique des Vosges, qui lui a donné le sentiment d’être « pionnière ». Dans Perdrix (2019), Erwan Le Duc filme longuement les forêts et le lac des Corbeaux, affirmant un territoire « de cinéma » encore peu exploré.

« J’ai trouvé qu’il y avait une atmosphère très particulière dans les Vosges. D’abord, je suis tombée sur des décors magnifiques qui collaient très bien au scénario avec un mystère particulier et puis le plaisir aussi de tourner dans une région qui n’a pas tellement été filmée. On se sent un petit peu pionnière et c’est très excitant. » (Anne Le Ny, interviewée par Sarah Coton, Fun Radio, novembre 2022)

Cette proximité peut être encore plus intime. De nombreux réalisateurs tournent dans des lieux qu’ils connaissent, où ils ont grandi ou qu’ils associent à leur histoire personnelle. Leur rapport au territoire relève ainsi d’un territoire vécu, chargé de mémoire, d’expériences et de relations sociales. La forêt devient alors le support d’une identité, un espace où se superposent réalité et fiction. C’est le cas d’Erwan Le Duc dans Perdrix (2019) ou de Valérie Donzelli pour Main dans la main (2011), qui revendiquent leur attachement aux paysages lorrains de leur enfance.

La forêt, un territoire d’ombres…

Entre clair-obscur, sous-bois inquiétants et clairières lumineuses, les forêts du Grand-Est permettent aux réalisateurs de traduire aussi bien la peur, le mystère ou la clandestinité que la sérénité, l’éveil ou l’accomplissement. Par leur capacité à refléter les états intérieurs des personnages, ces forêts deviennent de véritables outils esthétiques et narratifs, révélant la singularité du territoire.

Une première tonalité, sombre et dramatique, irrigue le cinéma fantastique, policier, de guerre ou d’horreur. La forêt y apparaît comme un espace d’isolement et de menace, qui mêle naturalisme et surnaturel : silhouettes mouvantes, bruits étouffés, climat hostile, jeux d’ombres. Cette atmosphère immersive renforce la tension psychologique, les peurs profondes et le sentiment d’incertitude. La Région accompagne cette dimension à travers le label « Frissons en Grand-Est », premier fonds consacré aux films de genre, soutenu par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et structuré autour de festivals phares, tels que ceux de Gérardmer, de Strasbourg, ou encore Reims Polar et War on Screen. Cette dynamique contribue à positionner le Grand-Est comme terre de frissons, où les paysages forestiers deviennent les complices naturels d’une esthétique noire.

La forêt s’expose dans les récits de guerre, en particulier autour de la thématique de la clandestinité. Lieu de refuge pour les maquisards, elle abrite déplacements secrets, identités dissimulées et tensions de la survie. Dans Nos patriotes (Le Bomin, 2017), la Place d’une autre (Georges, 2021) ou encore Nos résistances (Cogitore, 2011), les réalisateurs choisissent les Vosges ou l’Alsace afin d’ancrer leurs récits dans un territoire historique réel, renforçant le réalisme des actions clandestines. Ces forêts incarnent alors autant une protection qu’une transformation intime, où les personnages quittent leur vie civile pour entrer dans une existence parallèle faite de solidarité et de résistance.

La criminalité trouve aussi dans ces espaces naturels un terrain narratif fertile. Qu’il s’agisse d’un crime intime, comme dans le Torrent (Le Ny, 2022), d’une tension familiale violente, comme dans la Fin du silence (Erzard, 2011), ou d’une atmosphère de légende sombre et de disparitions inexpliquées, comme dans le Mangeur d’âmes (Bustillo, Maury, 2024), la forêt agit comme un personnage à part entière : elle dissimule, révèle, dérègle, structure. Ses reliefs, son climat, son obscurité ou son immensité renforcent la dramaturgie et nourrissent une topographie émotionnelle du secret, du mensonge ou de la menace.

Enfin, la forêt du Grand-Est au cinéma apparaît comme un refuge temporaire et fragile, offrant aux personnages un espace isolé pour se protéger et se reposer. Dans Survivre avec les loups (Belmont, 2007), elle joue ce rôle de protection, tandis que dans Baise-moi (Despentes, 2000), la forêt finale symbolise un havre éphémère pour les deux protagonistes, un moment de calme et de sérénité avant la tragédie, où même la mort semble suspendue par la nature.

… et de lumières

Ces forêts se déploient également comme des espaces lumineux, poétiques et pacifiés. Dans la Dormeuse Duval (Sanchez, 2017), Main dans la main (Donzelli, 2012) ou la Bonne Épouse (Provost, 2020), elles deviennent des territoires d’apaisement, des lieux de beauté et de contemplation qui contrastent avec l’agitation urbaine. Elles éveillent les sens – comme dans les Parfums (Magne, 2019), où la forêt alsacienne est appréhendée par l’olfaction – et accompagnent des récits d’apprentissage, d’amitié ou d’amour. La forêt y assume alors des fonctions symboliques complémentaires : le départ (fuite du quotidien), le passage (transformation, éveil du désir, émancipation) et l’arrivée (réconciliation, apaisement, accomplissement).

Le départ se manifeste comme un besoin de fuir le quotidien ou la contrainte sociale : dans Leurs enfants après eux (signé des frères Boukherma, 2024), les adolescents quittent la grisaille ouvrière pour s’échapper dans les bois, tandis que dans Tous les soleils (Claudel, 2011), le héros rejoint un refuge forestier pour se libérer des pressions familiales et retrouver un peu de silence.

Le passage correspond à l’expérience de transformation et d’émancipation : dans Petite Nature (Theis, 2021), Johnny traverse la forêt pour se rapprocher du monde adulte et s’affirmer, et dans Mon chat et moi… (Maidatchevsky, 2023), Rroû retrouve son instinct et sa liberté en explorant les sous-bois.

Enfin, l’arrivée symbolise l’accomplissement et l’apaisement : dans Perdrix (Le Duc, 2019), Pierre et Juliette atteignent la rive du lac après leurs aventures forestières, exprimant leur amour en toute liberté, et dans Jules et Jim (Truffaut, 1962), les balades en forêt incarnent des instants de joie et de plénitude avant la tragédie. À travers ces récits, la forêt se révèle un espace initiatique, miroir des émotions et catalyseur de la transformation intérieure.

Ainsi les forêts du Grand-Est se révèlent-t-elles un espace filmique pluriel. Elles traversent les récits en incarnant une territorialité cinématographique, où les liens entre les personnages et leur environnement façonnent la narration. À travers elles, le territoire se donne à voir et à ressentir, agissant comme un lieu d’émotions et de symboles, capable d’exprimer les ombres comme les lumières. Cette polysémie participe à la force cinématographique du Grand-Est, dont la richesse narrative repose précisément sur cette capacité à conjuguer frisson, mémoire, liberté et poésie, révélant un territoire à la fois concret et sensible.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

27.11.2025 à 17:06

La dinde, histoire d’une domestication

Texte intégral (2583 mots)

La dinde constitue un mets de choix sur les tables des fêtes d’Europe et d’Amérique du Nord, que ce soit pour Thanksgiving ou Noël. Son origine et les péripéties qui l’ont menée jusque dans nos cuisines sont toutefois peu connues du grand public.

La période des festivités de fin d’année semble tout indiquée pour revenir sur l’histoire naturelle et culturelle de cet oiseau de basse-cour, qui a fait l’objet d’un ouvrage collectif sorti en juin 2025 aux éditions scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle.

La dinde ou le dindon commun, selon que l’on parle de la femelle ou du mâle, appartiennent à l’espèce Meleagris gallopavo que l’on retrouve encore à l’état sauvage sur l’essentiel du territoire des États-Unis, dans le sud du Canada et le nord du Mexique. Les sociétés américaines ont longtemps interagi avec ces oiseaux, essentiellement à travers la chasse. Le plus ancien kit de tatouage retrouvé en contexte archéologique, au Tennessee (États-Unis), daté d’entre 3500 et 1500 ans avant notre ère, était constitué d’os de dindon appointés. Mais ce n’est ni dans cette région ni à cette époque que la domestication du dindon a commencé, c’est-à-dire que le dindon et les humains sont entrés dans une relation de proximité mutualiste conduisant aux oiseaux de basse-cour que l’on connaît aujourd’hui [figure 1].

Une première domestication en Amérique centrale

Jusqu’au début de notre ère, les indices archéologiques d’un rapprochement entre dindons et humains sont, de fait, ténus. C’est en Amérique centrale, au Guatemala, que l’on retrouve la plus ancienne preuve de la gestion et de la manipulation des dindons. Dans cette région tropicale, on ne trouve pas de dindon commun sauvage mais son proche cousin, le dindon ocellé [figure 2]. Or sur le site d’El Mirador, quelques os de dindon commun ont été retrouvés, datés entre 300 avant notre ère et le tout début de notre ère – une identification confirmée par la génétique.

L’analyse des isotopes du strontium contenus dans ces os, spécifiques de l’environnement dans lequel un animal a vécu, ont quant à eux montré que les oiseaux avaient été élevés dans l’environnement local. Il s’agit de la trace la plus ancienne de translocation de l’espèce, son déplacement dans une région dans laquelle elle ne vivrait pas naturellement. Or un tel déplacement, sur des milliers de kilomètres et vers un environnement très différent, nécessite une connaissance fine du dindon et de ses besoins ainsi que des compétences zootechniques certaines. C’est donc l’aboutissement de plusieurs générations d’interactions et de rapprochement dans la région où le dindon commun se trouve naturellement, probablement sur la côte du golfe du Mexique ou dans le centre du Mexique, près de l’actuelle ville de Mexico. Au fil du temps, le nombre de restes de dindon augmente dans les sites archéologiques jusqu’à l’arrivée des Européens au XVIe siècle.

Dans le sud-ouest des États-Unis, à la convergence de l’Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona, on sait que les dindons étaient déjà présents il y a environ 10 000 ans, au début de la période holocène mais ils sont particulièrement rares dans les sites archéologiques.

Ce n’est qu’entre le début et 200 de notre ère qu’on voit leurs ossements apparaître régulièrement dans les sites archéologiques, bien qu’en faible proportion. Les traces les plus abondantes de leur présence sont leurs crottes (que l’on appelle coprolithes une fois fossilisées, dans le registre archéologique) retrouvées en particulier dans des structures en briques de terre crue complétées de branches qui servaient probablement à maintenir les dindons en captivité.

Des oiseaux convoités pour leurs plumes

Ces oiseaux appartiennent à une lignée génétique différente de celle des dindons sauvages locaux et l’analyse des isotopes du carbone contenu dans leurs os indique qu’ils ont consommé de grandes quantités de maïs. Ce sont donc des oiseaux captifs, certainement domestiques, mais on retrouve rarement leurs os dans ce que les archéologues étudient le plus, les poubelles des maisons. Ils n’auraient donc pas été mangés, ou assez rarement par rapport aux efforts mis en place pour les garder sur les sites. Les plumes d’oiseaux étaient néanmoins importantes pour ces populations et on retrouve notamment des fragments de plumes de dindon incluses dans le tissage d’une couverture en fibre en yucca. Une seule couverture aurait nécessité plus de 11 000 plumes, soit cinq à dix oiseaux selon la taille des plumes sélectionnées. Les oiseaux maintenus en captivité auraient ainsi pu être plumés régulièrement pour fournir cette matière première.

Au fil du temps, l’usage de dindons domestiques s’étend entre cette région du sud-ouest des États-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale, mais les dindons sauvages restent bien présents dans l’environnement. Dans l’est des États-Unis, en revanche, si les restes osseux de dindons peuvent être abondants sur les sites archéologiques, il s’agit d’oiseaux sauvages chassés. C’est une mosaïque d’usage du dindon que les Européens ont ainsi rencontré à leur arrivée sur le continent américain [figure 3].

Poules d’Inde

C’est lors du quatrième voyage de Christophe Colomb en Amérique, alors qu’il explore les côtes de l’actuel Honduras, que l’on trouve ce qui peut être la première rencontre entre des Européens et des dindons, en 1502. On ne sait pas exactement comment leur réputation atteint l’Europe, probablement à travers les premières villes européennes construites dans les Antilles, mais en 1511 une lettre est envoyée par la couronne d’Espagne au trésorier en chef des Indes (les Antilles) demandant à ce que chaque bateau revenant vers la péninsule rapporte des « poules d’Inde » (d’où la contraction « dinde » apparue au XVIIe siècle en français), mâle et femelle, en vue de leur élevage.

En 1520, l’évêque d’Hispaniola (île englobant aujourd’hui Haïti et la République dominicaine) offre à Lorenzo Pucci, cardinal à Rome, un couple de dindons.

L’ouvrage publié au Muséum national d’histoire naturelle montre la multiplication des témoignages de la présence du dindon dans l’entourage de l’aristocratie européenne au cours du XVIe siècle. En France, en 1534, on trouve des dindons à Alençon, en Normandie, dans le château de Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier et reine de Navarre.

C’est aussi en 1534 qu’une amusante histoire se déroule en Estonie, où l’évêque de Tartu envoie un dindon en présent au duc Glinski – dindon qu’il avait précédemment reçu d’Allemagne. Mais l’oiseau exotique se répand aussi progressivement dans les basses-cours et sa consommation se généralise.

Entre le XVIe et le XVIIe siècle, il accompagne de nombreuses missions maritimes commerciales, atteignant même le Japon et revenant en Amérique – depuis l’Europe – dans les établissements coloniaux. Il semble toutefois être longtemps resté réservé aux repas de fêtes, et ce n’est qu’au cours du XXe siècle, avec l’essor de l’industrie agroalimentaire et la sélection de races de plus en plus lourdes, que sa viande entre dans la production de nombreux produits transformés. Finalement, l’animal complet, rôti et dressé sur une table à l’occasion de Thanksgiving ou de Noël, conserve la trace de cette longue histoire.

Aurélie Manin a reçu des financements des Actions Marie Sklodowska-Curie pour réaliser ce travail.

27.11.2025 à 11:51

Le climat est-il vraiment seul responsable de l’augmentation du degré d’alcool des vins ?

Texte intégral (3410 mots)

La précocité des vendanges que l’on observe depuis quelques années a été favorisée par le changement climatique. Mais la hausse du degré d’alcool dans les vins est aussi le fruit d’une longue tradition qui emprunte à l’histoire, au contexte social et aux progrès techniques, et qui a façonné la définition moderne des appellations d’origine protégée. Autrement dit, le réchauffement du climat et celui des vins, entraîné par lui, ne font qu’exacerber un phénomène ancien. C’est l’occasion d’interroger tout un modèle vitivinicole.

Dans l’actualité du changement climatique, la vitiviniculture a beaucoup occupé les médias à l’été 2025. En Alsace, les vendanges ont débuté un 19 août. Ce record local traduit une tendance de fond : avec le réchauffement des températures, la maturité des raisins est plus précoce et leur sucrosité plus importante. Cela a pour effet de bouleverser les calendriers et d’augmenter le taux d’alcool des vins.

La précocité n’est pas un mal en soi. Le millésime 2025 a pu être ainsi qualifié de « très joli » et de « vraiment apte à la garde » par le président d’une association de viticulteurs alsaciens. Ce qui est problématique en revanche, c’est l’augmentation du degré d’alcool : elle est néfaste pour la santé et contredit l’orientation actuelle du marché, plutôt demandeur de vins légers et fruités. Autrement dit, le public réclame des vins « à boire » et non « à garder », alors que la hausse des températures favorise plutôt les seconds.

Il faudrait préciser pourtant que l’augmentation des niveaux d’alcool dans les vins n’est pas nouvelle. Elle est même décorrélée du changement climatique :

« Les vins se sont réchauffés bien avant le climat »,

me souffle un jour un ami vigneron. Autrement dit, l’augmentation du degré d’alcool dans les vins a suivi un mouvement tendanciel plus profond au cours de l’histoire, dont on va voir qu’il traduit une certaine façon de définir la « qualité du vin ».

Se pose donc la question de savoir qui a « réchauffé » qui le premier ? Le climat en portant à maturité des grappes de raisins plus sucrées ? ou le savoir-faire des viticulteurs, qui a favorisé des vins plus propices à la conservation – et donc plus alcoolisés ? Postulons que le climat ne fait aujourd’hui qu’exacerber un problème qu’il n’a pas créé le premier. En lui faisant porter seul la responsabilité de la hausse de l’alcool dans les vins, on s’empêche de bien définir ce problème.

De plus, on inverse alors le sens des responsabilités : la vitiviniculture, en tant qu’activité agricole émettrice de gaz à effet de serre, participe à l’augmentation des températures – et cela bien avant que le changement climatique ne l’affecte en retour.

À lire aussi : Vin et changement climatique, 8 000 ans d’adaptation

Quand la définition des AOP fait grimper les degrés

Disons-le sans détour, l’instauration des appellations d’origine protégée AOP constitue un moment objectif de la hausse des taux d’alcool dans les vins. Dans certaines appellations du sud-est de la France, où j’ai enquêté, elle est parfois associée à des écarts vertigineux de deux degrés en trois à dix ans.

Il faut dire que les cahiers des charges des AOP comportent un « titre alcoométrique volumique naturel minimum » plus élevé que celui des autres vins : l’alcool est perçu comme un témoin de qualité.

Mais il n’est que le résultat visible d’une organisation beaucoup plus générale : si les AOP « réchauffent » les vins, souvent d’ailleurs bien au-delà des minima imposés par les AOP, c’est parce qu’elles promeuvent un ensemble de pratiques agronomiques et techniques qui font augmenter mécaniquement les niveaux d’alcool.

C’est ce paradigme, qui est associé à l’idée de « vin de garde », dont nous allons expliciter l’origine.

Les « vins de garde » se généralisent sous l’influence de l’État, de la bourgeoisie et de l’industrie

Contrairement à une idée répandue, le modèle incarné par les AOP n’est pas représentatif de l’histoire vitivinicole française en général.

Les « vins de garde » n’ont rien d’un canon immuable. Longtemps, la conservation des vins n’a intéressé que certaines élites. C’est l’alignement progressif, en France, des intérêts de l’une d’elles en particulier, la bourgeoisie bordelaise du XIXe siècle, de ceux de l’État et de ceux de l’industrie chimique et pharmaceutique, qui est à l’origine de la vitiviniculture dont nous héritons aujourd’hui.

L’histoire se précipite au milieu du XIXe siècle : Napoléon III signe alors un traité de libre-échange avec l’Angleterre, grande consommatrice de vins, et veut en rationaliser la production. Dans la foulée, son gouvernement sollicite deux scientifiques.

Au premier, Jules Guyot, il commande une enquête sur l’état de la viticulture dans le pays. Au second, Louis Pasteur, il confie un objectif œnologique, car l’exportation intensive de vins ne demande pas seulement que l’on gère plus efficacement la production. Elle exige aussi une plus grande maîtrise de la conservation, qui offre encore trop peu de garanties à l’époque. Pasteur répondra en inventant la pasteurisation, une méthode qui n’a jamais convaincu en œnologie.

À lire aussi : Louis Pasteur : l’empreinte toujours d’actualité d’un révolutionnaire en blouse

Sur le principe, la pasteurisation anticipe toutefois les grandes évolutions techniques du domaine, en particulier le développement du dioxyde de soufre liquide par l’industrie chimique et pharmaceutique de la fin du XIXe siècle. Le dioxyde de soufre (SO2) est un puissant conservateur, un antiseptique et un stabilisant.

Il va permettre un bond en avant dans la rationalisation de l’industrie et de l’économie du vin au XXe siècle (les fameux sulfites ajoutés pour faciliter la conservation), au côté d’autres innovations techniques, comme le développement des levures chimiques. En cela, il va être aidé par la bourgeoisie française, notamment bordelaise, qui investit alors dans la vigne pour asseoir sa légitimité. C’est ce groupe social qui va le plus bénéficier de la situation, tout en contribuant à la définir. Désormais, le vin peut être stocké.

Cela facilite le développement d’une économie capitaliste rationnelle, incarnée par le modèle des « vins de garde » et des AOP ainsi que par celui des AOC et des « crus ».

Ce qu’il faut pour faire un vin de garde

Bien sûr ce n’est pas, en soi, le fait de pouvoir garder les vins plus longtemps qui a fait augmenter les taux d’alcool. Mais l’horizon esthétique que cette capacité a dessiné.

Un vin qui se garde, c’est en effet un vin qui contient plus de tanins, car ceux-ci facilitent l’épreuve du temps. Or pour obtenir plus de tanins, il faut reculer les vendanges et donc augmenter les niveaux d’alcool, qui participent d’ailleurs aussi à une meilleure conservation.

Ensuite, la garde d’un vin dépend du contenant dans lequel il est élevé. En l’espèce, c’est le chêne, un bois tanique qui a été généralisé (déterminant jusqu’à la plantation des forêts françaises). Il donne aujourd’hui les arômes de vanille aux vins de consommation courante et le « toasté » plus raffiné de leurs cousins haut de gamme.

La garde d’un vin dépend également des choix d’encépagement. En l’espèce, les considérations relatives à la qualité des tanins et/ou à la couleur des jus de raisin ont souvent prévalu sur la prise en compte de la phénologie des cépages (c’est-à-dire, les dates clés où surviennent les événements périodiques du cycle de vie de la vigne).

Ceci a pu favoriser des techniques de sélection mal adaptées aux conditions climatiques et des variétés qui produisent trop d’alcool lorsqu’elles sont plantées hors de leur région d’origine, par exemple la syrah dans les Côtes du Rhône septentrionales.

En effet, la vigne de syrah résiste très bien à la chaleur et les raisins produisent une très belle couleur, raison pour laquelle ils ont été plantés dans le sud. Mais le résultat est de plus en plus sucré, tanique et coloré : la syrah peut alors écraser les autres cépages dans l’assemblage des côtes-du-rhône.

On pourrait évoquer enfin, et parmi beaucoup d’autres pratiques techniques, les vendanges « en vert », qui consiste à éclaircir la vigne pour éviter une maturation partielle du raisin et s’assurer que la vigne ait davantage d’énergie pour achever celle des grappes restant sur pied. Ceci permet d’augmenter la concentration en arômes (et la finesse des vins de garde), mais aussi celle du sucre dans les raisins (et donc d’alcool dans le produit final).

C’est tout un monde qui s’est donc organisé pour produire des vins de garde, des vins charpentés et taillés pour durer qui ne peuvent donc pas être légers et fruités, comme semblent pourtant le demander les consommateurs contemporains.

« Sans sulfites », un nouveau modèle de vins « à boire »

Ce monde, qui tend à réchauffer les vins et le climat en même temps, n’est pas représentatif de l’histoire vitivinicole française dans son ensemble. Il résulte de la généralisation d’un certain type de rapport économique et esthétique aux vins et à l’environnement.

C’est ce monde dans son entier que le réchauffement climatique devrait donc questionner lorsqu’il oblige, comme aujourd’hui, à ramasser les raisins de plus en plus tôt… Plutôt que l’un ou l’autre de ces aspects seulement.

Comme pistes de réflexion en ce sens, je propose de puiser l’inspiration dans l’univers émergent des vins « sans soufre » (ou sans sulfites) : des vins qui, n’étant plus faits pour être conservés, contiennent moins d’alcool. Ces vins sont de surcroît associés à beaucoup d’inventivité technique tout en étant écologiquement moins délétères, notamment parce qu’ils mobilisent une infrastructure technique bien plus modeste et qu’ils insufflent un esprit d’adaptation plus que de surenchère.

Leur autre atout majeur est de reprendre le fil d’une vitiviniculture populaire que l’histoire moderne a invisibilisée. Ils ne constitueront toutefois pas une nouvelle panacée, mais au moins une piste pour reconnaître et valoriser les vitivinicultures passées et présentes, dans toute leur diversité.

Ce texte a fait l’objet d’une première présentation lors d’un colloque organisé en novembre 2025 par l’Initiative alimentation de Sorbonne Université.

Léo Mariani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.