20.02.2026 à 17:53

Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres

Texte intégral (4287 mots)

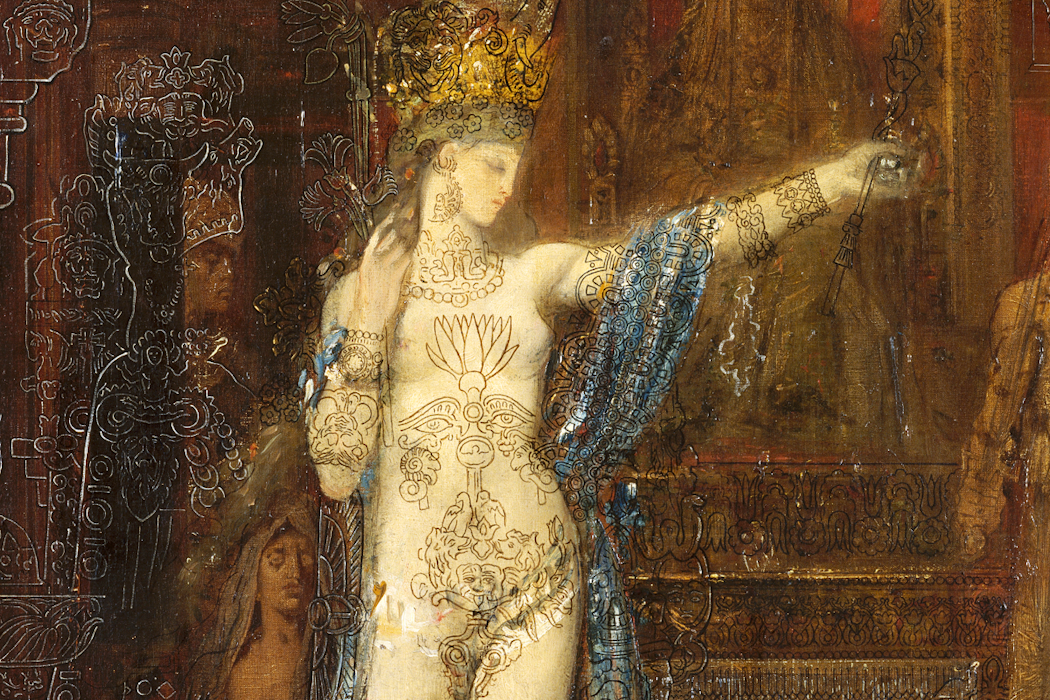

L’exposition « Salomé, Henner et Moreau face au mythe », au musée national Jean-Jacques-Henner, à Paris, qui se tient du 18 février au 22 juin 2026, présente au public une trentaine de peintures et de dessins figurant la danseuse biblique, incarnation de la séduction féminine.

De courts passages des Évangiles mettent en scène Salomé à l’occasion de la fête d’anniversaire de son grand-oncle, Hérode Antipas, gouverneur, ou tétrarque, de Galilée et de Pérée, au nord et à l’est de la Judée, pour le compte des Romains, vers 29 de notre ère.

La jeune fille « vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives » raconte l’Évangile selon Marc (Mc 6, 22). Pour qu’elle accepte de se donner en spectacle, Antipas avait promis une forte récompense à sa petite-nièce : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume », lui avait-il assuré.

Une promesse bien excessive. Salomé qui n’a rien d’une innocente jeune fille va en tirer profit. Une fois sa prestation accomplie, elle exige comme salaire « sur un plat, la tête de Jean le Baptiste ». Le prophète, précurseur du Christ pour les chrétiens, est alors décapité sur ordre d’Antipas pour satisfaire la demande de l’adolescente.

Le récit évangélique est très bref. Il n’en produit pas moins, dans l’esprit des lecteurs, de fortes images mentales, propices à la rêverie. On y trouve trois ingrédients étroitement liés : une jeune fille, une danse, un meurtre.

Ainsi, une princesse qu’on imagine particulièrement charmante, sans quoi son grand-oncle n’aurait pas insisté outre mesure pour la voir danser, est-elle capable, contre toute attente, de provoquer l’exécution d’un saint homme. Cette ambivalence constitue le moteur du fantasme « Salomé » qui associe le désir et la mort.

La bacchante impudique

Plus tard, Saint Augustin (354-430) a contribué à populariser la figure de Salomé, de manière paradoxale, puisque son but était de condamner la femme réputée impudique. En décrivant une danse érotique effrénée, il fixe définitivement ce qui jusque-là n’avait été que suggéré par les Évangiles : « Tantôt, elle se courbe de côté et présente son flanc aux yeux des spectateurs ; tantôt, en présence de ces hommes, elle fait parade de ses seins » (seizième sermon Pour la décollation de saint Jean-Baptiste).

À l’époque où écrit l’auteur, les cultes polythéistes sont encore présents dans l’Empire romain. Augustin se souvient sans doute des images de bacchantes, ces femmes de la mythologie grecque, adeptes de Bacchus ou Dionysos et dépeintes comme des danseuses déchaînées.

Sur un grand vase en bronze doré, découvert à Derveni, dans le nord de la Grèce, aujourd’hui au musée archéologique de Thessalonique, on peut voir une bacchante en délire, dont un sein dénudé bondit par-dessus sa tunique. Les courbes de son corps ne manquent pas d’exciter le satyre, être hybride mi-homme mi-bouc, dont le phallus se dresse à gauche de la danseuse.

Au XVe siècle, le peintre italien Benozzo Gozzoli s’inspire à son tour de ces antiques images, comme le montrent les mouvements du drapé de sa Salomé. Alléché, Hérode Antipas, pose sa main droite sur son cœur, siège du désir amoureux, tandis que, de l’autre, il serre fortement un couteau phallique pointé vers le haut.

La danseuse orientale

Au XIXe siècle, la figure de la bacchante antique fusionne avec celle de la danseuse du ventre, alors que le mouvement orientaliste triomphe en Occident dans l’art et la littérature. Gustave Flaubert dans « Hérodias », l’un de ses Trois Contes (1877), joue un rôle majeur dans ce processus d’identification. Pour décrire Salomé, il s’inspire des danseuses égyptiennes Kuchuk Hanem et Azizeh qu’il a rencontrées lors d’un voyage dans la vallée du Nil :

« Les paupières entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins. »

La Salomé de Flaubert devient le prototype de la danseuse orientale qui va fasciner le public occidental pendant plusieurs décennies.

En 1891, Oscar Wilde, s’inspire de Flaubert dans sa pièce de théâtre Salomé, tout en inventant le thème de la danse des sept voiles, striptease oriental en plusieurs étapes, qui sera mis en musique par Richard Strauss, en 1905.

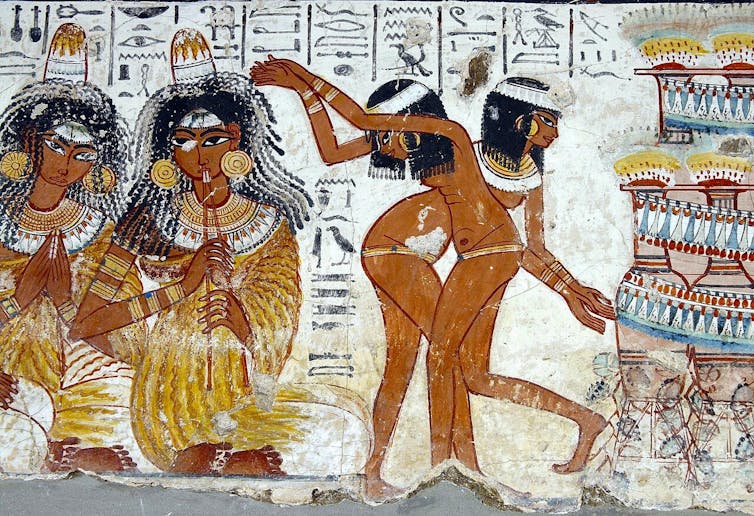

C’est dans ce contexte d’orientalisme occidental, associant érotisme et exotisme, que s’inscrit l’œuvre de Gustave Moreau (1826-1898). S’y ajoute la découverte archéologique de l’Égypte antique et notamment de fresques montrant des banquets, des musiciennes et des danseuses dénudées sur les parois d’antiques tombeaux.

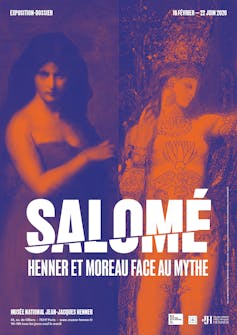

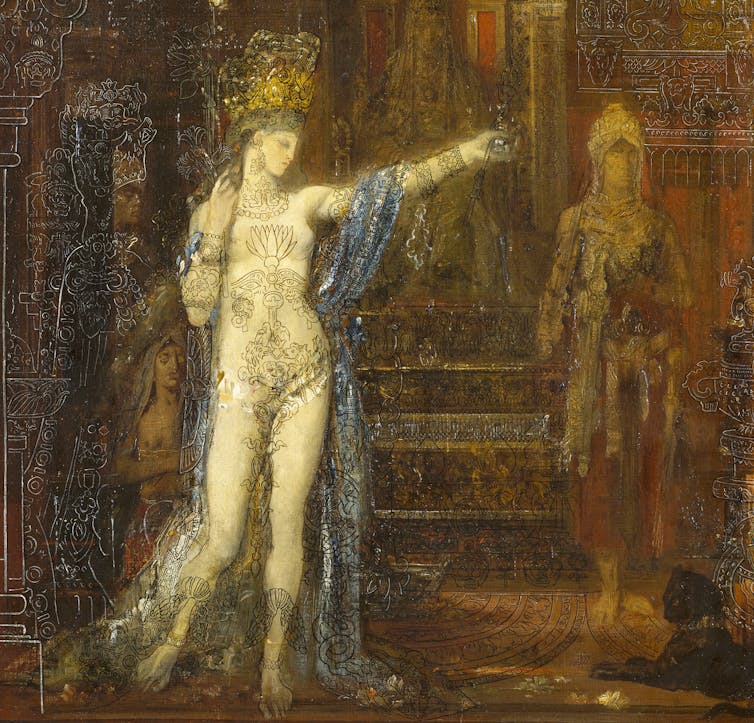

Gustave Moreau réalise plusieurs peintures et dessins figurant Salomé, notamment une Salomé dansant, commencée en 1874 et retouchée jusque dans les années 1890, qui compte parmi des chefs d’œuvres de l’artiste. La princesse, déhanchée, se déshabille de son long drapé bleu ; elle lève le bras gauche, signe qu’elle va commencer sa danse.

Si son corps est inspiré des Vénus de la sculpture gréco-romaine, avec ses petits seins, ses larges hanches et la blancheur de sa nudité qui évoque le marbre, les motifs qui le couvrent, à la manière de tatouages, font directement référence à l’Égypte pharaonique.

On y trouve des cobras égyptiens, une fleur de lotus, des amulettes en forme d’œil Oudjat, associé au dieu Horus, ou encore un scarabée ailé, symbole de résurrection, et des têtes de bélier qui évoquent Amon.

À lire aussi : Les prêtresses de l’Égypte ancienne : entre érotisme et religion

La technique de surimpression elle-même a pu être suggérée au peintre par des momies de femmes égyptiennes aux corps tatoués, mises au jour depuis le XIXᵉ siècle dans la vallée du Nil.

Il en résulte une œuvre où, malgré l’effeuillage de la princesse, c’est en fin de compte l’énigme et le mystère qui prédominent.

Jeunesse, beauté et mystère

Dans les années 1890, Jean-Jacques Henner (1829-1905) s’empare à son tour de la séduisante princesse qu’il traite d’une manière très différente de Moreau. Les thèmes de l’Orient et de la danse s’estompent comme des accessoires secondaires aux yeux du peintre.

Henner se concentre sur l’essentiel selon lui : la jeunesse et la beauté charnelle émergeant d’une brume mystérieuse. Il peint une adolescente au regard trouble, longs cheveux et épaules dénudées, tenant contre elle le grand plateau de cuivre, discret élément oriental, sur lequel elle va recevoir la tête du saint décapité. La chair, pâle et brillante de la jeune fille, est mise en valeur par le contraste avec sa tunique de couleur unie, bleue (prototype vers 1892) ou rouge (variante de 1904), et le fond très sombre. La beauté de la chair paraît sortie d’un songe aux contours flous mais terriblement captivants.

Déhanchements et culture de masse

Dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, l’apogée du mythe « Salomé » n’en est pas moins limité à une élite cultivée, intellectuelle et bourgeoise, « fin de siècle ». Contrairement à Cléopâtre, autre figure fantasmée héritée de l’Antiquité, elle ne fera que des apparitions très brèves et peu marquantes dans la culture de masse au XXᵉ siècle. Salomé tombe progressivement dans l’oubli.

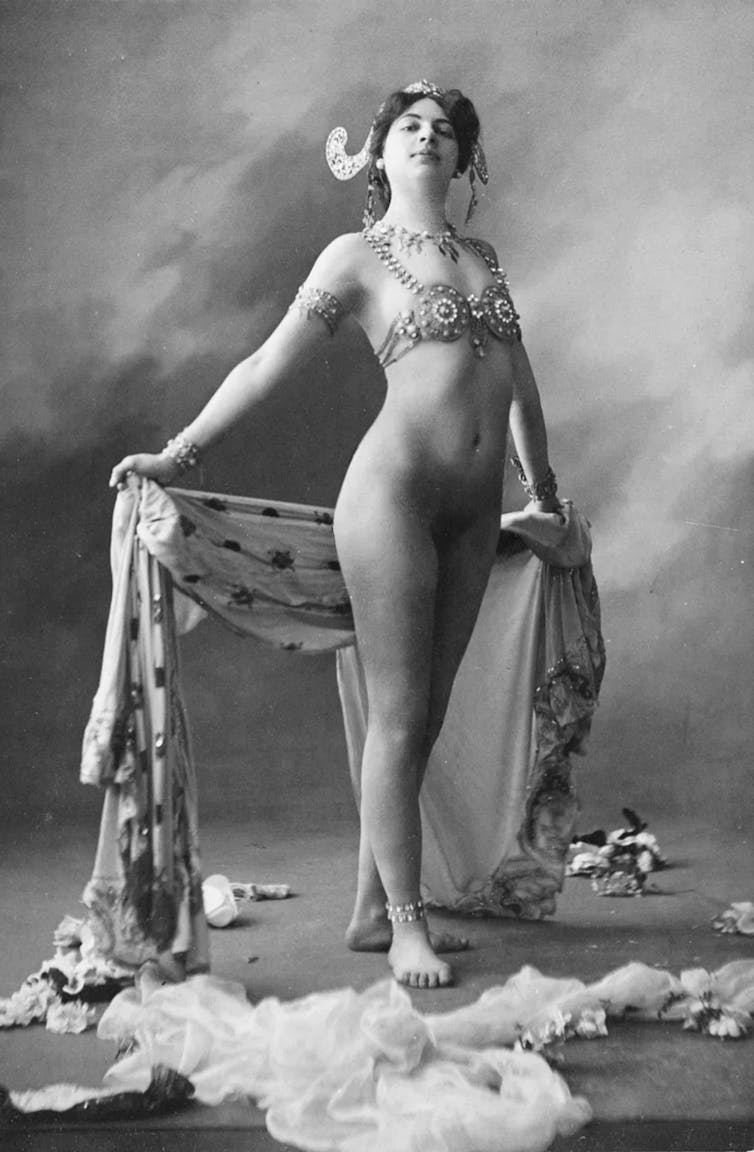

Le fantasme de l’effeuillage exotique est dissocié de son prototype biblique. La danseuse lascive va triompher auprès du grand public sous d’autres noms, comme Mata Hari, prétendue princesse javanaise adepte du dieu hindou Shiva qui fascine Paris et l’Europe occidentale à la veille de la Première Guerre mondiale. La cruauté de la femme fatale est gommée au profit de ses seuls appâts physiques et érotiques.

En 2006, dans la continuité de ces ondulations sensuelles remontant à l’Égypte pharaonique, Shakira et Beyoncé remportent un succès mondial avec leur clip intitulé Beautiful Liar, qui offre étonnant mélange de RnB et de danse arabe. Les déhanchements rythmés s’accompagnent désormais de paroles féministes : il n’est plus question de la décapitation d’un prophète, mais d’un pervers narcissique que les deux interprètes décident conjointement de bannir de leur existence. Une décision salutaire !

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.02.2026 à 17:02

La mort de Dawson, ou le deuil de toute une génération

Texte intégral (1995 mots)

Le 11 février 2026, James Van Der Beek mourait d’un cancer, à l’âge de 48 ans. Acteur central de la série Dawson (1998-2003), il fut le visage de Dawson Leery pendant les six saisons du show. « Teen drama » se situant dans la petite ville états-unienne fictionnelle de Capeside, tournée avec un petit budget lors de la première saison, et des acteurs majoritairement inconnus, la série est devenue un phénomène mondial à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La disparition de son interprète entraîne une multitude de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, car c’est un choc pour toute une génération : Dawson est mort.

Plan large d’un crépuscule sur un cours d’eau, apparition d’une maison typiquement américaine dans la nuit dont seule une fenêtre est éclairée, puis travelling vers la chambre et gros plan sur deux adolescents hypnotisés par une télévision cathodique. En trois images, Dawson’s Creek (titre français, Dawson, ndlr) entre dans les foyers américains en 1998 avec, déjà, un métadiscours sur « le pouvoir de la fiction ».

Aujourd’hui, avec la disparition de James Van Der Beek, la rivière de Capeside, la chambre tapissée des affiches de films de Steven Spielberg, le générique porté par la chanson de Paula Cole, tout reprend vie dans la mémoire d’une génération qui a grandi devant ces adolescents pas tout à fait comme les autres.

La puissance mémorielle de la série en fait une œuvre générationnelle. Car cette fiction a su, en son temps, faire la synthèse d’une époque, d’une jeunesse, de ses aspirations, de ses doutes et de ses espoirs. Jeunesse qui pouvait s’identifier à quatre personnages : Dawson, Joey, Jen et Pacey. Partant des archétypes popularisés par le cinéma dès les années 1950 avec la Fureur de vivre (1955), de Nicholas Ray, le créateur cinéphile Kevin Williamson réinvestit le genre pour le pétrir à sa manière autour des figures du geek intellectuel, du garçon manqué, de la blonde incendiaire et du sempiternel bad boy.

La vie est un film (ou une série)

Kevin Williamson est avant tout un auteur. Il est le scénariste à succès du premier volet de Scream en 1996, suivi de Souviens-toi… l’été dernier en 1997 – deux slashers (_sous-genre du film d’horreur, ndlr*) pour adolescents dans lesquels il joue allégrement de sa passion pour le cinéma à travers un métadiscours resté célèbre, incarné par le tueur au masque blanc inspiré du célèbre tableau le Cri, d’Edvard Munch.

Cinéphile averti, Williamson se lance en 1998 dans la production d’une série tournée dans le Massachusetts, influencée par sa propre adolescence : une fiction se déroulant dans une ville rurale américaine où des adolescents de 15 ans s’éveillent à leur désirs, à leurs pulsions et à leurs espoirs.

Dès le pilote, la série cite le cinéma, à la fois comme source narrative mais aussi comme métadiscours. L’arrivée de Jen en ersatz de Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud (1959), de Billy Wilder, la femme fatale incarnée par l’enseignante Tamara Jacobs qui rejoue le Lauréat (1967), de Mick Nichols : l’adolescence est passée sur le fil d’une cinéphilie protéiforme qui en fait toute l’originalité. Comme le dit Dawson lui-même, il regarde des films pour trouver des réponses aux questions de la vie. La cinéphilie se fait apprentissage du réel.

La maturité par la fiction

Dawson n’est pas la seule série à avoir traité de l’adolescence par ses intrigues romantiques (triangle amoureux, séparation, retrouvailles…) ni la seule à avoir usé de musique lacrymale dès qu’une émotion affleure dans le récit. Cependant, elle est l’une des seules à avoir vu l’adolescence comme une période intelligible.

Kevin Williamson a mis en valeur l’intellect de ses héros et dialectisé son rapport à la fiction dans une mise en abîme permanente de la fiction elle-même. Les critiques ont parfois vilipendé la série pour ses dialogues jugés trop développés pour de « simples » adolescents – un élément singulier qui est l’une des clés probables de son succès. L’adolescence y est représentée comme un dialogue exigeant, décisif et profond avec soi-même et avec l’autre, dans cette période perçue comme le carrefour d’une vie adulte ancrée par les choix dictés à un âge où leurs conséquences restent insaisissables.

Dans Dawson, l’amour est semblable à une montagne qu’il faudrait gravir : il s’agit du lieu de l’ultime dévoilement de soi, l’espace le plus intime, là où l’âme peut se révéler. C’est une chose sérieuse traitée avec toute l’intensité propre à l’adolescence. On aime pour la première fois, on est trahi pour la première fois, on rompt pour la première fois. Les personnages intellectualisent leurs sentiments : ils parlent trop, parce qu’ils savent qu’après le verbe ne reste que l’action.

Dès le pilote, les rôles sont inversés, les parents de Dawson se sautent dessus dans le salon familial alors que Joey et lui parlent de leur basculement vers la sexualité. Inversion des mondes où les adolescents doivent être responsables parce que les adultes ne le sont pas. Le monde de l’adolescence n’est pas un espace d’insouciance : c’est un temps où se confrontent l’enfant d’hier et l’adulte de demain, une hydre à plusieurs têtes.

Une série à l’avant-garde

Dawson est l’une des premières fictions sérielles à avoir profité de l’émergence d’Internet comme outil de convergence et de promotion. Comme le note Henry Jenkins dans la Culture de la convergence (2013), la production lance dès 1998 Dawson’s Desktop, un site web donnant accès aux fichiers informatiques du personnage, permettant aux visiteurs de lire ses mails, son journal intime, ses notes de cours, ses brouillons de scénario, et même, pour les plus intrusifs, le contenu de sa corbeille. Les téléspectateurs américains pouvaient se rendre chaque semaine sur le site pour déceler des indices sur le prochain épisode. Avec cet outil transmédiatique qui use de la complicité téléspectorielle pour participer à la fiction, la série s’est construite dans une forme de mimétisme avec les nouveautés technologiques de l’époque (début des mails et des chats en ligne).

« To Love Is to Live »

La série étant inspirée de sa propre adolescence, le créateur a interrogé sa propre maturation au contact de la fiction. Grandir, c’est faire fiction, et c’est particulièrement net dans l’héritage final de la fiction à travers son Series Finale.

Dawson devient réalisateur de série et met en scène sa propre vie à travers un palimpseste de la première saison de la fiction. De son côté, Jen est rongée par un cancer qui ne laisse aucun espoir de rémission. Elle demande alors l’aide de Dawson pour enregistrer un message vidéo à destination de sa fille. Dans cette séquence, la série met en scène un double discours d’adieu qui s’adresse autant à l’enfant fictif de Jen qu’aux téléspectateurs. Ce discours en forme d’héritage symbolise la note d’intention d’une fiction qui a eu pour piliers l’imagination, l’amour et la foi. Sous le regard attristé de Dawson, Jen se livre à la caméra et révèle que la série elle-même est un héritage laissé à l’attention de celles et ceux qui l’ont regardée. Jen achève son message ainsi : « To Love Is to Live. » Un acte réflexif qui interroge la mortalité par la fiction renvoyant à notre propre condition selon Martin Julier-Costes.

Jen reprend les commandes de son récit par la fiction, elle se place au centre du cadre et raconte une vie d’épreuves. Dawson, lui, remet en scène son adolescence dans une série à l’intérieur de la série. Dans les deux situations, il est question de résilience par la fiction. La maturité devient un acte d’acceptation, l’ultime étape du deuil. La série vient clarifier un discours qui l’a toujours habité : la fiction est le seul moyen de grandir. Qu’importe qui vit, qui meurt, qui réalise ses rêves, à la fin reste la fiction.

À lire aussi : « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans

La chambre de tous les possibles

Dawson a su accompagner une génération dans le début d’un nouveau siècle avec le réconfort de sa figure tutélaire : la fiction. Dans une période pré-11 septembre (les deux dernières saisons sont diffusées après l’attentat), la série a capté un temps évanescent, le crépuscule d’une jeunesse sans iPhone, sans réseaux sociaux, où l’écran n’est encore qu’une télévision cathodique dans une chambre, objet réconfortant depuis lequel on regarde de vieux films en rêvant d’en faire de nouveaux.

La chambre de Dawson est un témoin : celle d’un monde disparu que nous avons tant aimé parce que c’est un peu aussi notre chambre. Dans cet espace, chacun a dialogué avec sa Joey ou son Dawson, en vrai ou en fiction. Cette chambre n’existe plus. Mais il nous reste la fiction.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

18.02.2026 à 17:01

Les Anglo-Saxons, grands amateurs d’anniversaires littéraires

Texte intégral (2025 mots)

Pourquoi certains écrivains traversent-ils les siècles quand d’autres sombrent dans l’oubli ? Derrière les grandes célébrations littéraires se jouent des mécanismes complexes de reconnaissance, de transmission et d’appropriation collective.

L’an dernier marquait le 250e anniversaire de la naissance de la romancière anglaise Jane Austen. La rédaction britannique de The Conversation a célébré cet important jalon littéraire avec une série d’articles et un podcast spécial, « Jane Austen’s Paper Trail ». Cette année spéciale a donné lieu à de nombreux événements de grande visibilité à travers le Royaume-Uni, des bals Régence aux projections de films, en passant par des visites thématiques et des conférences littéraires.

Mais les anniversaires littéraires ne concernent pas uniquement des auteurs célèbres et unanimement célébrés, aussi importants soient-ils. De nombreuses dates passent inaperçues, alors même que nous traversons une période faste en matière de dates clés de l’histoire littéraire.

Un grand nombre de commémorations

Les années 2020 ont été marquées par une succession de grands anniversaires liés au romantisme, notamment les bicentenaires de la mort des poètes John Keats (2021), Percy Bysshe Shelley (2022) et Byron (2024). L’anniversaire de Jane Austen, l’an dernier, a été particulièrement marquant tant l’autrice a fait l’objet d’un engouement large et enthousiaste.

Mais c’était aussi l’année du centenaire de Gatsby le Magnifique, le grand classique de l’âge du jazz, de F. Scott Fitzgerald, ainsi que de Mrs Dalloway, œuvre phare du modernisme signée Virginia Woolf. Retour à Brideshead, d’Evelyn Waugh, la Ferme des animaux, de George Orwell, et À la poursuite de l’amour, de Nancy Mitford ont tous fêté leurs 80 ans, tandis que le classique de la littérature jeunesse le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique de C. S. Lewis célébrait son 75e anniversaire. (NDT : En France, on célébrait entre autres les cent ans des Faux-Monnayeurs, de Gide, ou le centenaire de la naissance de Roger Nimier*.)

2026 ne dérogera pas à la règle

L’année 2026 sera elle aussi riche en grands anniversaires, avec notamment le tricentenaire des Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, et les 200 ans du Dernier Homme, de Mary Shelley, un roman toujours d’actualité publié en 1826 et consacré à la quasi-extinction de l’humanité après une pandémie mondiale (NDT : En France, on célébrera notamment les 50 ans de la mort d’André Malraux ainsi que les 150 ans de celle de George Sand.)

C’est aussi en 1926 que Winnie l’ourson, créé par A. A. Milne, goûtait à son premier pot de miel. La même année intronisait Agatha Christie comme reine incontestée du roman policier, lorsque le Meurtre de Roger Ackroyd, immense succès populaire, s’emparait de l’imagination du public.

Cinquante ans plus tard, son dernier roman, la Dernière Énigme, était publié à titre posthume, après sa mort le 12 janvier 1976. Des rééditions spéciales des livres de Christie, de nouveaux enregistrements en audiolivre, des conférences, des colloques, des adaptations Netflix, et même une grande exposition à la British Library ont été organisés pour célébrer ce jalon majeur de l’histoire littéraire.

Le roman d’Anne Rice Entretien avec un vampire, qui a profondément renouvelé le genre en proposant une figure vampirique plus complexe et nuancée, célèbre lui aussi les 50 ans de sa publication.

D’où vient cette envie ?

Mais pourquoi célèbre-t-on les anniversaires littéraires ? Pourquoi musées, universitaires et grand public se mobilisent-ils pour commémorer nos auteurs préférés ? Et pourquoi certains écrivains bénéficient-ils d’une attention bien plus grande que d’autres ?

D’abord, les anniversaires littéraires sont importants parce qu’ils contribuent à créer un patrimoine commun et à nourrir un sentiment d’unité au sein des communautés et des cultures. Comme l’ont observé les spécialistes de Shakespeare Monika Smialkowska et Edmund G. C King à propos des nombreuses commémorations consacrées au Barde, « chaque événement est aussi l’occasion, pour la communauté qui le commémore, de se célébrer elle-même ».

En 2016, lorsque le Royaume-Uni et le reste du monde ont commémoré le 400ᵉ anniversaire de la mort de Shakespeare, concerts de gala, émissions de pièces de monnaie commémoratives et expositions n’ont été que la partie émergée de l’iceberg. Shakespeare incarne pour beaucoup le sommet de la culture britannique, et nombreux sont ceux qui estiment que ses œuvres restent essentielles parce qu’elles nous permettent d’interroger ce que nous sommes et la place que nous occupons dans le monde.

Les grands événements historiques, eux, ne semblent pas susciter l’imaginaire collectif de la même manière. Et bien sûr, des figures majeures comme Shakespeare ou Austen deviennent universelles. Elles ne sont pas seulement des symboles de la culture britannique : leur notoriété et leur incarnation d’un certain esprit « british » se sont mondialisées. Shakespeare a ainsi été reconnu comme faisant partie de traditions états-uniennes, européennes, africaines et plus largement mondiales. Autre preuve si nécessaire en Nouvelle-Zélande où la Société Jane-Austen d’Aotearoa a célébré l’an dernier son dixième anniversaire.

Marquer ces dates permet de tisser des liens non seulement avec l’époque ou l’univers façonné par un auteur, mais aussi avec d’autres passionnés, autour d’intérêts partagés pour des genres, des textes ou des écrivains. À travers ces commémorations, ce ne sont pas seulement les auteurs que nous célébrons, mais aussi nos réseaux et nos cultures, personnelles, nationales et mondiales.

Nostalgie et tourisme littéraire

Les anniversaires littéraires sont également la manifestation parfaite de la nostalgie, ce sentiment qui consiste à penser qu’un lieu, un événement ou une période du passé est préférable au présent. Les rituels que sont les célébrations d’anniversaire en sont l’incarnation concrète.

C’est ce qui explique que des passionnés se déguisent en tenues de l’époque ou en uniformes militaires, afin de se transporter dans un temps perçu comme moins complexe. De la même manière, lire les œuvres d’un auteur, visiter sa maison ou observer les plumes et les stylos avec lesquels il écrivait invite les visiteurs à faire un pas en arrière, à entrer dans le passé et dans l’univers de l’écrivain.

Il n’est donc pas étonnant que les musées littéraires organisent des événements d’ampleur pour marquer les grandes dates liées à des auteurs majeurs. Le tourisme littéraire est en plein essor et, comme le souligne Travel Weekly, le tourisme autour de Jane Austen est – sans surprise – particulièrement en vogue en ce moment.

Si les chiffres définitifs de fréquentation n’ont pas encore été publiés, un porte-parole de la « Jane Austen’s House » (un cottage dans le Hampshire où l’autrice a vécu et créé ses six romans les plus célèbres) a indiqué qu’ils s’attendaient à dépasser leur moyenne annuelle habituelle de 40 000 visiteurs en 2025.

Ces anniversaires constituent bien sûr un puissant moteur d’attractivité à l’échelle mondiale, au point que de vastes campagnes de marketing sont construites autour de dates symboliques. Ainsi, 2017 avait été désignée par VisitEngland comme l’Année des héros littéraires « Year of Literary Heroes », tandis qu’une campagne interactive baptisée Magical Britain, accompagnée d’une carte dédiée, était lancée pour célébrer les 20 ans de la parution du premier roman Harry Potter.

Les anniversaires de livres et d’auteurs populaires stimulent ainsi l’économie locale et nationale, les visiteurs affluant vers les lieux évoqués dans les œuvres, mais aussi vers les villes natales des écrivains, leurs maisons et leurs tombes.

Mais pourquoi certains auteurs marquent-ils davantage l’imaginaire collectif que d’autres ? L’autrice et universitaire H. J. Jackson explique, dans son ouvrage consacré aux réputations romantiques, que la reconnaissance commence généralement par une édition complète des œuvres d’un écrivain. L’intérêt se développe ensuite à travers des biographies, des traductions et des adaptations. Les textes entrent dans les programmes scolaires, des sociétés se constituent au nom de l’auteur, et ce n’est qu’à ce stade que les célébrations d’anniversaire viennent consacrer l’ampleur de ses accomplissements.

Selon Jackson, pour s’imposer durablement et accéder à une renommée mondiale, un auteur doit parvenir à séduire des publics variés. Au vu de leur rayonnement solide et transversal, il y a peu de doute que Keats, Austen, Orwell et Christie continueront d’être célébrés dans cent ans.

* NDT : Une première version de cet article indiquait par erreur qu'il s'agissait du centenaire de la mort de Roger Nimier.

Amy Wilcockson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.