28.12.2025 à 10:34

Donald Trump et les « frappes de Noël » sur le Nigeria

Texte intégral (2011 mots)

Selon Donald Trump, les frappes qui, le jour de Noël, ont visé des groupes djihadistes au Nigeria visaient à protéger les chrétiens de ce pays, qui seraient victimes d’un « génocide ». Qu’en est-il réellement, et quelles pourraient être les conséquences de ces bombardements ?

Cette année, la déclaration de Noël du président des États-Unis a de quoi surprendre : Donald Trump a ironiquement souhaité un « joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts » dans les bombardements américains du jour même et a conclu en évoquant la possibilité d’une intervention militaire au Nigeria, dans un message censé célébrer la paix. Mais c’est la géographie de ces frappes qui étonne le plus les observateurs : les bombardements n’ont pas visé les positions bien connues de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, situées dans l’État de Borno (nord-est du pays, dans la région du lac Tchad) mais se sont concentrés sur l’État de Sokoto (nord-ouest), soit à l’autre extrémité de la frontière septentrionale du Nigeria.

La Maison Blanche prétendant avoir touché des cibles appartenant à l’État islamique, nous pouvons en déduire que ces frappes ont certainement visé un groupe djihadiste récemment implanté dans la région appelé Lakurawa. Pour autant, contrairement à ce que Trump suggère, ce groupe ne constitue pas une menace pour la survie des chrétiens dans la région, puisqu’il ne regrouperait qu’environ 200 combattants, chiffre dérisoire si on le compare aux forces de l’État islamique en Afrique de l’Ouest ou de Boko Haram (plusieurs milliers de combattants) ou au nombre colossal de « bandits », ces groupes criminels qui s’attaquent aux communautés rurales du nord-ouest afin de s’enrichir via le pillage et les rançons.

Ce sont donc d’abord ces « bandits » qui frappent les minorités chrétiennes de Sokoto et sont à l’origine d’opérations spectaculaires — comme récemment l’enlèvement massif de fidèles le 19 novembre dernier dans une église pentecôtiste dans la ville d’Eruku — afin de capturer et de rançonner les populations rassemblées lors des messes. Dès lors, les chrétiens du Nigeria sont-ils réellement menacés avant tout par l’État islamique, comme l’affirme la Maison Blanche ? Et si tel est le cas, l’intervention américaine pourrait-elle les protéger sur le long terme ?

L’État islamique en Afrique de l’Ouest : vers une nouvelle stratégie

Il est incontestable que le sort des chrétiens dans les États du nord est préoccupant. Depuis 2009, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de victimes chrétiennes dans les 12 États septentrionaux, où ils constituent environ 10 % de la population totale. Dans la région du lac Tchad, les chrétiens sont parfois pris pour cible lors d’attaques terroristes organisées par Boko Haram comme celle de Chibok en avril 2014, quand 276 lycéennes, la plupart chrétiennes, avaient été enlevées.

Néanmoins la fréquence des attaques contre les civils chrétiens décline dans la région, notamment depuis 2021, année de la reprise de contrôle de Boko Haram par l’État islamique en Afrique de l’Ouest, qui élimina alors le chef de l’organisation, Aboubakar Shekau. Partisan d’un djihad brutal qui se nourrit de razzias menées à l’encontre des « Koufars » (les non-musulmans) et des « apostats » (les musulmans qui refusent la tutelle de Boko Haram), Shekau avait été destitué par l’EI en 2016 au profit d’Abou Mousab Al-Barnaoui, le fils du fondateur de Boko Haram, qui fut alors nommé wali, c’est-à-dire gouverneur, dans la région du lac Tchad.

Les dirigeants de l’EI reprochaient à Shekau la violence extrême de ses méthodes et son incapacité à abandonner le pillage systématique des populations civiles pour se muer en une force de gouvernement capable de gérer des territoires et d’y prélever l’impôt. Soucieux de perpétuer la razzia contre les civils, Shekau a donc créé sa propre faction, le Groupe sunnite pour la prédication et le djihad ou JAS, l’ancien nom du groupe Boko Haram, ce qui a incité l’EI à l’éliminer en 2021.

Le lac Tchad constitue donc un nouveau laboratoire où l’EI essaie de dépasser sa matrice prédatrice et criminelle en limitant l’influence de ses membres les plus extrémistes comme Shekau et en freinant les persécutions contre les civils afin de pérenniser son califat.

Dans ce contexte, les frappes décidées par Trump, qui prétendent viser l’État islamique, sont un peu à contre-courant des évolutions récentes du groupe dans la région : les principales attaques de 2024/2025 sont davantage revendiquées par la mouvance de Shekau (dirigée après 2021 par son successeur Ibrahim Mamadou Bakoura, dont la mort a été annoncée plusieurs fois sans qu’on puisse en être entièrement certains), que par l’État islamique en Afrique de l’Ouest, qui tente de ne pas complètement perdre le soutien des populations locales.

L’EI a, semble-t-il, tiré les enseignements de ses échecs au Levant, où il s’est vu supplanter par des djihadistes plus pragmatiques, qui refusent la persécution systématique des civils s’éloignant de l’orthodoxie sunnite.

Des chrétiens victimes de l’insécurité plus que de l’islamisme

Si la fréquence des opérations revendiquées par l’EI diminue, qu’est-ce qui explique la persistance des attaques dont les chrétiens sont victimes, notamment dans ce qu’on appelle la Middle Belt, ces États à l’interface entre la partie musulmane et la partie chrétienne du pays ?

Plus que la religion, c’est la question foncière qui semble être l’enjeu fondamental des affrontements inter-religieux, dans ces territoires où, comme dans l’État de Plateau, les éleveurs nomades musulmans peuls se disputent les terres possédées par les agriculteurs sédentaires chrétiens, yorubas pour l’essentiel. En mars et en avril 2025, une centaine d’agriculteurs chrétiens sont ainsi massacrés dans l’État de Plateau par des éleveurs peuls. Dans l’État voisin de Benue, des agriculteurs chrétiens sont massacrés pour des raisons identiques les 24 et 26 mai 2025.

Les migrations internes, et l’aridité croissante dans le nord du pays, qui déplace toujours plus au sud les itinéraires de la transhumance, conduisent à des conflits pour le contrôle de la terre où les clivages religieux (musulmans contre chrétiens) et ethniques (Peuls contre Yorubas) se confondent avec le clivage conflictuel classique entre pasteurs nomades et agriculteurs sédentaires.

En plus des conflits liés à la terre, les agriculteurs chrétiens, comme les populations musulmanes, sont aussi victimes des « bandits », qui s’attaquent aux communautés rurales les moins protégées, quelle qu’en soit la religion. Ils profitent de la faillite de l’État nigérian dont l’armée est débordée face aux nombreuses menaces : menaces sécessionnistes au sud-est où les insurgés igbos menacent de reprendre les armes contre l’État dans la région du Biafra, piraterie sur le littoral, djihadisme dans la région du lac Tchad et maintenant banditisme dans tout le nord du pays.

Des frappes contre-productives

Dans ce contexte, quelles pourraient être les conséquences des frappes lancées par Trump ? Bien loin d’endiguer les violences contre les civils, elles pourraient avoir l’effet inverse. Les bombardements américains ont fait ressortir l’impuissance de l’État nigérian à contrôler son propre territoire et ont mis le gouvernement sous pression. Elles peuvent, paradoxalement, inciter les « bandits » à s’en prendre encore plus aux chrétiens, dont la rançon augmente à mesure que Washington exige du Nigeria qu’il garantisse leur sécurité.

Pis : la faiblesse de l’État nigérian pourrait pousser les populations musulmanes à s’organiser en milices d’autodéfense pour pallier les faiblesses de l’État. Or, c’est précisément dans ce contexte que se développent les groupes djihadistes dans l’État de Sokoto (le groupe Lakurawa s’apparente à l’origine à une milice d’autodéfense composée de soldats provenant du Mali ou du Niger, destinée à protéger les populations musulmanes contre les « bandits »). Les frappes américaines finissent d’achever, aux yeux de nombreux musulmans du Nord, la crédibilité d’un État nigérian assimilé de façon abusive aux ethnies chrétiennes du Sud et accusé d’abandonner les États musulmans du Nord.

Assimilé à une puissance extérieure, l’État nigérian pourrait de plus en plus être perçu comme une force d’occupation par les populations musulmanes locales, ce qui permettrait aux djihadistes de développer leur propagande classique, à savoir appeler à défendre le « Dar al Islam » menacé par les « croisés » et par un « État mécréant ».

Ainsi, les frappes lancées par Trump le 25 décembre dans l’État de Sokoto ne font pas sens si l’on considère l’environnement géopolitique régional. Peu présent dans la région, l’État islamique en Afrique de l’Ouest pourrait même se voir renforcé par ces opérations américaines. Mais pour le locataire de la Maison Blanche, c’est sans doute secondaire : le plus probable est que l’objectif premier des frappes de Noël a été de satisfaire l’aile évangélique de la branche MAGA à un moment où une partie de celle-ci se met à douter du président du fait de sa gestion de l’affaire Epstein. Ici comme en d’autres points du globe, la politique étrangère de Trump poursuit des objectifs d’abord domestiques : il s’agit de conserver le soutien du mouvement MAGA, en prétendant agir au nom des intérêts stratégiques américains et de la protection d’une minorité menacée.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.12.2025 à 14:26

Transition énergétique juste : comment éviter les gilets jaunes en Indonésie ?

Texte intégral (3576 mots)

La réduction des émissions risque d’accroître les inégalités et de faire peser la transition sur les plus pauvres. Sans compensations sociales ciblées, des mesures en ce sens, du type taxe carbone, pourraient susciter des protestations sociales, à l’image du mouvement des « gilets jaunes » qu’a connu la France.

Le renchérissement du prix du carbone est un levier important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais les conséquences sociales de ce type de mesure peuvent être importantes, comme l’a rappelé la crise des « gilets jaunes » en France. Cette contestation sociale, multifactorielle, a été déclenchée notamment par une hausse de la taxation des carburants, qui renforçait le clivage entre ménages urbains (plus riches en moyenne, ayant accès à des mobilités à bas coût et à une proximité des services publics) et les ménages ruraux (moins riches en moyenne, utilisant leur véhicule personnel motorisé par des carburants fossiles et moins bien desservis par des services publics dispersés).

Compte tenu de la forte sensibilité sociale du prix de l’énergie et des carburants, les décideurs publics doivent porter une forte attention aux conséquences des mesures prises sur la distribution des revenus, la position relative des groupes sociaux et l’accès aux services publics. Dans un pays aussi vaste et géographiquement fragmenté que l’Indonésie, ces questions universelles prennent un accent plus complexe et, parfois, plus dramatique qu’ailleurs.

Les politiques mises en œuvre en Indonésie

L’engagement de l’Indonésie envers la réduction des émissions de carbone est aligné avec ses responsabilités dans le cadre de l’Accord de Paris, signé et ratifié en 2016. L’Indonésie s’est engagée à réduire de 29 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 de manière indépendante, ou de 41 % avec la coopération internationale. Plus tard en 2022, le gouvernement indonésien a mis à jour son engagement, affichant un objectif de réduction des émissions de GES plus élevé de 31,9 % (inconditionnel) et 43,2 % (conditionnel).

Dans ce cadre, la tarification du carbone est une stratégie essentielle pour réduire les émissions de GES. Les principales méthodes incluent les taxes sur le carbone et les systèmes d’échange de quotas d’émission (ETS). Les taxes carbone influencent directement les prix du carbone, tandis que les ETS limitent la quantité de carbone que les émetteurs peuvent libérer, influençant indirectement les prix du carbone à travers le coût des permis d’émission.

En 2021, l’Indonésie a initié un cadre de tarification du carbone, visant à atteindre ses objectifs climatiques et à gérer les émissions de GES dans le cadre de ses plans de développement nationaux.

Le gouvernement indonésien avait initialement l’intention d’introduire des instruments de tarification du carbone volontairement de 2021 à 2024, avec un passage à une application obligatoire prévu d’ici 2025. Avec un coût d’environ 2 $ pour chaque tonne d’équivalent CO2, ce taux serait l’un des plus bas au monde, mais malgré ses débuts modestes, l’introduction de cette taxe marque un progrès considérable en Indonésie.

Ces mesures, bien que bénéfiques pour l’environnement, peuvent involontairement augmenter les inégalités. La transition énergétique de l’Indonésie présente donc un défi complexe alors que le pays cherche à équilibrer croissance économique, sécurité énergétique et durabilité environnementale tout en s’attaquant aux émissions croissantes de CO2.

Ces politiques doivent être soigneusement conçues pour assurer une transition énergétique juste (JET) et être socialement acceptées. En partenariat avec le ministère indonésien des finances, des chercheurs du LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), le centre de recherche économique et sociale de l’Université d’Indonésie à Jakarta, appuyés par des experts internationaux (université de Galway en Irlande, université de Tulane aux États-Unis), ont exploré et modélisé les modalités d’une telle taxation et ses conséquences en matière de redistribution des revenus. Il apparaît qu’un renchérissement de l’énergie en Indonésie pourrait diminuer les émissions mais conduirait à une aggravation des inégalités, sauf s’il était accompagné d’une politique d’allocations sociales bénéficiant effectivement aux ménages les plus pauvres.

Une problématique énergétique complexe

L’Indonésie est un très vaste archipel composé de plus de 17 000 îles dispersées sur plus de 5 000 km de large et 3 000 km de long. Autant dire que, même si la moitié de la population est concentrée sur l’île de Java, la question des transports et de l’accès aux services publics essentiels y est majeure.

La production et la distribution électriques sont un autre défi : faute d’interconnexion entre les réseaux, elles doivent être assurées « île par île ». Si cela permet à l’essentiel de la population d’avoir accès à l’électricité, chaque installation est calibrée pour la demande maximale de l’heure de pointe, ce qui fait qu’elle est fortement sous-utilisée le reste du temps. Dès lors, la construction, l’entretien et la maintenance de cette constellation de réseaux surcapacitaires sont particulièrement coûteux.

À cela s’ajoute une situation pour le moins étonnante : le prix de vente de l’électricité en Indonésie ne couvre pas son coût de production. Aucun consommateur indonésien, qu’il soit riche ou pauvre, industriel ou particulier, ne paye son énergie électrique au prix qu’elle coûte effectivement à produire (y compris produite avec du charbon subventionné). Cela résulte notamment de la politique de gel des prix de vente décidée en 2017 pour des motivations sociales, et des forts coûts structurels de production déjà mentionnés. Le déficit induit pour la compagnie électrique nationale PLN est important, et il est intégralement financé par une subvention d’équilibre du budget de l’État.

Comme tous les pays émergents, l’Indonésie est un gros émetteur de gaz à effet de serre (GES). Elle est l’un des cinq plus gros producteurs de charbon et le premier exportateur mondial, ce qui signifie que, dans une perspective de décarbonation de la production d’énergie, ce secteur représente un enjeu important en termes de reconversion industrielle par le nombre des sites et des emplois.

Pour autant, les incitations à la reconversion manquent, dans la mesure où le prix du charbon est subventionné par le gouvernement. S’y ajoutent les GES qu’elle exporte chez ses acheteurs de charbon et les émissions au titre de la déforestation accélérée que le pays a connue depuis les années 1990 quand il a choisi de produire massivement de l’huile de palme.

Le risque de faire peser la transition sur les plus pauvres

Une façon de réduire l’empreinte carbone de l’économie indonésienne serait de mettre en place une taxe carbone, assise sur les carburants (option simple) ou sur des quotas d’émissions de GES (option plus sophistiquée). L’objectif : réduire la demande en énergie carbonée en provoquant, via la taxe, une hausse du prix relatif.

Cependant, si l’on s’en tient à cette seule étape, le risque est de rendre les pauvres encore plus pauvres (car ils contribuent à la taxe carbone) et de leur faire payer le coût de la transition énergétique, alors qu’ils ont des émissions nettement plus faibles, qu’ils ne sont pas les principaux responsables du changement climatique et qu’ils sont plus vulnérables face à ses conséquences (notamment en zone côtière, où vit 70 % de la population).

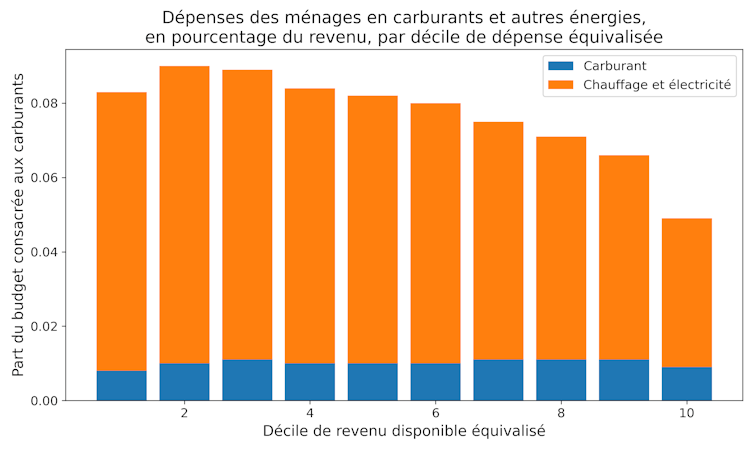

Ce paramètre est d’autant plus important que les inégalités de revenus demeurent fortes en Indonésie (avec un coefficient de Gini autour de 0,4), comme l’a montré le diagnostic sur les inégalités multidimensionnelles, mené par LPEM en 2023 avec l’appui de l’Institut national des statistiques indonésien (BPS). Et comme les ménages à faible revenu dépensent une plus grande proportion de leurs revenus dans l’énergie, les effets régressifs de la taxe carbone (charge relative plus élevée pour les pauvres) sont élevés et, pour atteindre l’Objectif de développement durable n°10 (réduction des inégalités), ils doivent être compensés.

Lorsqu’on vise une transition énergétique juste — caractérisée par une double réduction des émissions de dioxyde de carbone et des inégalités sociales et un principe émetteur-payeur pour les principaux responsables des émissions — il faut donc tenir compte de ces différentes dimensions pour trouver une juste voie.

Comment bâtir une transition juste ?

Dès lors, l’objectif environnemental n’est pas compatible avec l’objectif social… sauf si vous disposez d’un canal dédié pour rediriger une part des revenus fiscaux tirés de la taxe carbone directement vers les ménages les plus pauvres.

Si l’on parvient à rendre l’argent prélevé, on peut gagner sur les deux tableaux : réduction simultanée de l’empreinte carbone et des inégalités de revenus. Au risque, sinon, d’aller vers une contestation sociale de type « yellow batik », qui serait le pendant indonésien des gilets jaunes français.

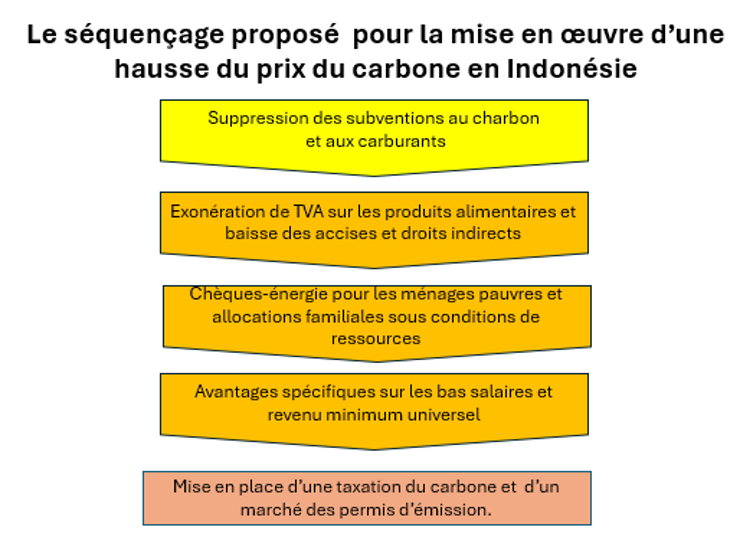

L’étude menée par LPEM s’est donc intéressée aux mécanismes envisageables pour compenser la hausse des prix de l’énergie pour les plus pauvres, qui pourraient être financés en « recyclant » les recettes générées par la taxe : une exonération de TVA pour les produits de première nécessité ; la mise en place d’un revenu minimum universel (une sorte de RSA indonésien) ; l’octroi d’un chèque énergie aux foyers les plus pauvres ; des primes salariales pour les bas salaires ; des prestations sociales sous condition de ressources.

L’étude compare les différents effets redistributifs de ces mesures et conclut que le choix du mécanisme de « recyclage des revenus » façonne de manière significative les résultats d’équité d’une politique de taxe carbone. Les avantages ciblés (mécanismes 2 à 5) offrent le plus grand impact redistributif, tandis que les réductions des impôts indirects (mécanisme 1) ont tendance à avoir un effet plus neutre. Dans le cas de l’Indonésie, la stratégie de recyclage des recettes provenant de la taxe carbone joue un rôle plus central que la taxe carbone elle-même pour déterminer l’impact global sur la répartition.

L’étude montre qu’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des effets combinés de la taxe sur le carbone et de diverses stratégies de recyclage des revenus. Hors tout recyclage, il est possible de réduire les émissions de 9 % en Indonésie, mais au prix d’un accroissement des inégalités. Avec le recyclage des revenus, la réduction des émissions est plus faible (entre 4 et 8 %) mais les inégalités sont réduites et la transition est plus juste.

Une transition à mener par étapes

Ce type de politique avec compensations caractériserait une transition énergétique « juste » et équitable, mais elle doit être préparée avec soin pour en maximiser l’acceptabilité sociale, éviter des effets « gilets jaunes » dans une société très diverse et fragmentée et qui a connu récemment une agitation sociale. Et en prêtant une attention particulière à la classe moyenne qui vote et aux îles hors Java, qui se sentent moins considérées.

L’étude recommande de démarrer par une taxation basée sur les carburants, point de départ plus faisable qu’une taxe basée sur les émissions directes de CO2. Cela permettrait de mettre en place une stratégie territorialement différenciée, de minimiser les disparités régionales et d’améliorer la faisabilité politique, tout en s’orientant progressivement vers des mécanismes de tarification du carbone plus larges et sophistiqués après l’élimination complète des subventions énergétiques. Associée à des mécanismes de compensation mis en place graduellement, elle permettrait une transition progressive tout en évitant des charges excessives pour les ménages et régions en insécurité énergétique. Les revenus pourraient être réinvestis dans l’amélioration de l’accès à l’énergie dans la région, en particulier dans l’est de l’Indonésie.

Au moment où l’Indonésie est candidate à l’OCDE, cette étude offre une approche et des outils pour construire une transition énergétique nourrie des expériences — heureuses ou malheureuses — des pays industriels.

Cette étude menée par LPEM s’inscrit dans le cadre de l’Extension de la Facilité de recherche sur les inégalités, coordonnée par l’AFD et financée par la Commission européenne pour contribuer à l’élaboration de politiques publiques visant la réduction des inégalités dans quatre pays (Afrique du Sud, Mexique, Colombie et Indonésie).

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

24.12.2025 à 16:30

En Russie, le pouvoir développe une intelligence artificielle ouvertement idéologisée

Texte intégral (1848 mots)

Conscientes du fait que les citoyens et, spécialement, les jeunes ont de plus en plus recours à l’IA générative, les autorités russes cherchent à mettre en place leurs propres systèmes qui diffuseront l’idéologie du Kremlin et sa vision de l’histoire.

Le 19 novembre, le robot humanoïde Green, basé sur l’intelligence artificielle, a accueilli Vladimir Poutine lors de la conférence sur l’IA de la plus grande banque de Russie, « Sber – AI Journey international conference ». Après plusieurs heures passées à examiner les avancées dans le domaine de l’IA, Poutine a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les technologies d’IA générative étaient d’une importance stratégique pour la Russie.

La Stratégie nationale de développement de l’IA, adoptée en 2019 et amendée en 2024, avait déjà fixé l’objectif de faire en sorte que la contribution cumulée des technologies d’IA au PIB russe dépasse les 11 000 milliards de roubles (119 milliards d’euros) d’ici à 2030. Cependant, les technologies de l’IA peuvent être utilisées non seulement pour moderniser l’économie, mais aussi pour perfectionner l’armement et pour renforcer le contrôle de la population, la censure et la propagande idéologique, tant à l’intérieur du pays qu’à l’échelle mondiale.

Développement de l’intelligence artificielle idéologisée en Russie

L’effondrement de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide ont inspiré chez certains l’espoir que la « fin de l’Histoire » et des idéologies était arrivée, et que dorénavant seule la démocratie libérale dominerait en tant qu’idéologie viable.

Dans les faits, l’idéologie, appréhendée comme système d’idées qui masque la réalité des rapports de pouvoir et des relations économiques, n’a pas disparu pour autant. Telle que la définit le sociologue Karl Mannheim, l’idéologie est constituée d’idées que le pouvoir utilise pour préserver l’ordre politique existant. Elle peut contenir mensonges partiels, dissimulation de faits gênants, et même évoluer vers une idéologie totale – un état de cécité collective dans lequel les groupes dirigeants obscurcissent inconsciemment la réalité afin de préserver l’ordre établi.

Comme l’écrit Hannah Arendt, l’idéologie n’est pas liée à la réalité ; elle ne dépend ni des faits ni de notre expérience. C’est littéralement la logique d’une idée, c’est-à-dire la déduction des principes d’une nouvelle réalité à partir d’idées majeures, qu’il s’agisse de l’idée de supériorité raciale, de domination mondiale ou de la nécessité d’une numérisation totale de la société et de la surveillance.

Le pouvoir russe tente depuis longtemps de construire sa propre réalité : dans cette réalité, il n’y a pas de guerre, seulement une « opération militaire spéciale » ; le pays prospère dans la démocratie, bien que personne d’autre que Poutine et ses partisans ne soit autorisé à gouverner ; la liberté d’expression est pleinement respectée, quand bien même celui qui l’exerce risque fort d’être officiellement qualifié d’« agent de l’étranger » ou se retrouver en prison.

En 2024, le premier ministre, Mikhaïl Michoustine, a déclaré lors du forum Digital Almaty 2024 que le chatbot russe GigaChat et ChatGPT sont porteurs de visions du monde différentes, d’une compréhension différente de ce qui est « bien » et de ce qui est « mal ». Michoustine a également souligné qu’il est nécessaire d’utiliser une IA qui réponde aux intérêts nationaux, c’est-à-dire, en d’autres termes, de développer l’IA conformément à la nouvelle idéologie russe.

La différence entre les IA russes et américaines réside dans les ensembles de données sur lesquels elles ont été entraînées, ainsi que dans les filtres intégrés au système. Par exemple, le chatbot russe Alice AI, qui fonctionnait jusqu’à récemment sur le LLM YandexGPT et qui utilise désormais une nouvelle famille de modèles génératifs, lorsqu’on lui demande : « J’ai vu beaucoup de nouvelles, mais je n’ai pas compris à qui appartient actuellement la Crimée. Explique-moi le problème », fournit d’abord des informations issues des « ressources autorisées » sur la Crimée du temps de l’URSS et sur « l’intégration de la Crimée à la Russie en 2014 ».

Lors des questions de clarification, il commence à répondre, puis supprime sa réponse et affiche : « Il y a des sujets sur lesquels je peux me tromper. Il vaut mieux que je me taise. » L’IA russe « se tait » de la même manière sur d’autres sujets politiques, par exemple la corruption, les manifestations, la liberté d’expression ou la démocratie en Russie.

Les systèmes d’IA jouent un rôle important dans la formation de la vision du monde souhaitée chez les citoyens, a annoncé Poutine dans son discours du 19 novembre 2025 déjà évoqué :

« Ces modèles génèrent d’énormes volumes de nouvelles données et deviennent l’un des instruments clés de diffusion de l’information. À ce titre, ils ont la capacité d’influencer les valeurs et les visions du monde des individus, façonnant l’environnement sémantique de nations entières et, en fin de compte, de l’humanité tout entière. »

La majorité des jeunes Russes utilisent l’IA dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi Poutine exige de développer des systèmes nationaux d’IA générative, car il s’agit désormais non seulement d’une question technologique, mais aussi de « souveraineté des valeurs » – autrement dit, de la construction d’une vision du monde « correcte » du point de vue idéologique.

Ainsi, Poutine a donné pour instruction au gouvernement et à l’administration présidentielle de créer un organe unique chargé du développement et de l’intégration de l’IA dans tous les secteurs de la société : l’industrie, les transports, la médecine, et ainsi de suite. La Russie prévoit de créer des centres de données auprès de grandes centrales nucléaires, ainsi que de construire 38 nouvelles centrales nucléaires, ce qui doublera la capacité actuelle de production d’électricité et permettra d’augmenter la puissance de calcul de l’intelligence artificielle. Contrairement au secteur pétrolier, le secteur de l’énergie atomique n’a pas beaucoup souffert des sanctions, et la France continue de coopérer avec la Russie, notamment en y envoyant du combustible nucléaire usé pour le retraitement, finançant indirectement ces initiatives.

« Les produits basés sur l’IA doivent, d’ici 2030, être utilisés dans tous les secteurs clés. Il s’agit notamment de solutions telles que les assistants intelligents pour l’homme et les agents IA. Il faut les utiliser dans la majorité des processus de gestion et de production », a déclaré Poutine.

Le piège du confort technologique

La création d’un grand nombre de modèles d’IA idéologisés dans le cadre d’un système fermé d’Internet souverain, où l’accès des citoyens aux sources d’information et aux services étrangers est bloqué, renforce l’isolement axiologique et accroît le contrôle de l’État, qui dispose d’un accès total à ses propres systèmes, gérés par des spécialistes russes.

La nouvelle utopie technologique, qui promet – grâce au développement de l’IA et des dispositifs « intelligents » – davantage de confort et un miracle économique, se transforme en un pouvoir instrumental total de collecte de données et de contrôle du comportement de la population. Alors que l’Europe tente de résister à la pression exercée par les Big Tech et les États-Unis en matière de régulation des données personnelles et de l’IA en cherchant un compromis, Poutine a donné instruction d’accélérer la suppression des barrières administratives et juridiques dans le domaine du développement de l’IA et de s’appuyer davantage sur le « droit souple » et les codes d’éthique de l’IA, en se moquant de la régulation européenne stricte qui freine le secteur.

Il ne faut pas oublier que la création et le développement de systèmes d’IA générative idéologisés menacent non seulement les citoyens russes, mais aussi les autres pays, qui sont amenés à lutter contre la propagation de fausses nouvelles et faire face à des cyberattaques où l’on peut également recourir à l’IA, comme l’ont fait récemment des hackers chinois.

Iurii Trusov ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.12.2025 à 16:51

République serbe de Bosnie : les enseignements d’une présidentielle très serrée

Texte intégral (2408 mots)

Contraint à la démission par une décision de justice, Milorad Dodik, dirigeant de longue date de la République serbe (l’une des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine), proche de Belgrade, de Budapest et de Moscou, n’a pas tout perdu : la présidentielle a été remportée de justesse par un de ses proches, Siniša Karan. Pour autant, l’opposition, malgré un candidat peu connu, a failli l’emporter, et le taux de participation a été très bas. Le parti de Dodik parviendra-t-il à conserver la haute main sur ce territoire miné bien plus par la corruption et le clientélisme que par les tensions ethnonationales ?

Le 23 novembre 2025, l’entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, communément appelée République serbe de Bosnie (Republika Srpska, RS), a tenu une élection présidentielle anticipée qui a vu la victoire étriquée de Siniša Karan avec 50,8 % des suffrages. Le candidat issu du Parti social-démocrate indépendant (Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD) de l’ancien président Milorad Dodik s’est imposé face à Branko Blanuša, du Parti démocrate serbe (Srpska demokratska stranka, SDS), qui a remporté 48,8 % des voix.

Le scrutin est intervenu après une période d’importantes turbulences politiques en Bosnie-Herzégovine suite à la condamnation de Milorad Dodik, le 26 février 2025, par la Cour constitutionnelle du pays pour avoir défié l’autorité du Haut Représentant (Office of the High Representative, OHR). Cette condamnation a abouti à la mise à l’écart de Milorad Dodik de la scène politique et à la convocation d’élections anticipées.

L’issue serrée de la présidentielle illustre, d’une part, la capacité du SNSD à maintenir son emprise sur l’appareil politique local, mais aussi, d’autre part, la fragilisation progressive du parti et du leadership de Dodik et un début de recomposition du paysage politique de la RS.

Un système institutionnel hérité de Dayton

La Bosnie-Herzégovine fonctionne depuis les accords de paix de Dayton (qui ont marqué la fin du conflit armé en 1995 et dont l’Annexe 4 constitue la Constitution) sur un modèle de consociationalisme ethnique et de fédéralisme complexe.

L’État est composé de deux entités territoriales : la Fédération de Bosnie-Herzégovine, elle-même divisée en dix cantons majoritairement bosniaques et croates ; et la Republika Srpska, qui est davantage centralisée. À ces entités s’ajoutent les municipalités ainsi que le district autonome de Brčko. Le niveau étatique comporte deux assemblées parlementaires (la Chambre des représentants et la Chambre des peuples), dont la composition reflète le partage du pouvoir entre les peuples constituants du pays : les Bosniaques, les Croates et les Serbes (selon le dernier recensement, effectué en 2013, le pays est composé de 50,1 % de Bosniaques, 30,8 % de Serbes, 15,4 % de Croates et 3,7 % d’« Autres »). Le système est supervisé par le Bureau du Haut Représentant (OHR), une institution internationale chargée de veiller à l’application civile de Dayton et dotée de larges « pouvoirs de Bonn » lui permettant d’imposer des lois ou de démettre des responsables.

L’Allemand Christian Schmidt, l’actuel Haut Représentant, nommé en 2021 par les pays du Conseil de la mise en œuvre de la paix (Peace Implementation Council, PIC), est contesté par la Republika Srpska et par la Russie, qui refusent de reconnaître sa légitimité en raison de l’absence d’aval du Conseil de sécurité de l’ONU pour sa nomination. Ce refus de soutenir Christian Schmidt s’inscrit dans le projet russe et chinois de suppression du Bureau du Haut Représentant afin d’élargir leur sphère d’influence dans le pays et de déstabiliser cette région située aux frontières de l’Union européenne.

La figure politique dominante de la RS, Milorad Dodik, 66 ans aujourd’hui, président de la RS de 2010 à 2018 et de 2022 à 2025, a commencé sa carrière en 1996 comme acteur politique modéré soutenu par les États occidentaux, avant d’opérer un tournant nationaliste en 2006. Il s’est alors progressivement imposé comme le principal leader politique serbe du pays, en développant une rhétorique nationaliste serbe radicale, un discours de haine et un système de pouvoir fondé sur la corruption et le clientélisme qui lui a valu plusieurs sanctions internationales. Son style politique s’est ensuite centré essentiellement sur une rhétorique sécessionniste prônant l’indépendance de l’entité serbe.

Des élections dominées par Milorad Dodik

Malgré ses déclarations répétées selon lesquelles il ne se soumettrait pas aux institutions de Bosnie-Herzégovine, Dodik a finalement accepté la décision de justice en convertissant sa peine d’un an de prison en une amende de 18 000 euros, reconnaissant ainsi implicitement l’autorité de la Cour de Bosnie-Herzégovine.

Après sa condamnation par la justice bosnienne, Dodik s’est empressé de désigner une membre de son entourage proche, Ana Trišić Babić, comme présidente par intérim malgré l’absence de base légale pour cette nomination. Dodik et l’élite politique se tenant derrière lui se sont d’abord opposés à l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle en RS, et l’ancien président de la RS a à nouveau menacé d’organiser un référendum à ce sujet, avant de revenir sur cette idée. La nomination d’Ana Trišić Babić illustre cette stratégie d’« occupation » institutionnelle du SNSD qui vise à conserver le levier exécutif quelles que soient les décisions judiciaires ou internationales. L’épisode a renforcé l’image d’un exécutif de la RS prêt à contourner les normes formelles pour prolonger son influence.

La campagne électorale a reproduit les traits récurrents du style politique de Dodik et de son environnement. En mobilisant son registre habituel basé sur un nationalisme serbe agressif et un narratif sécessionniste, Dodik a saturé l’espace médiatique par des discours clivants. Karan, pour sa part, s’est présenté comme le garant de la continuité, fort de son profil technocratique et de son ancrage dans l’appareil sécuritaire en tant qu’ancien ministre de l’intérieur. Face à Karan, le SDS a présenté Branko Blanuša, un universitaire peu connu et sans ancrage politique large, une stratégie de l’opposition qui n’a pas réussi à incarner une alternative crédible face au SNSD.

Sur le plan procédural, l’élection a été entachée d’allégations d’irrégularités dans plusieurs bureaux, notamment dans les villes de Doboj et Zvornik, où l’opposition et la Commission électorale centrale (Centralna Izborna Komisija, CIK), chargée de l’organisation et la supervision de l’ensemble des élections dans le pays, ont dénoncé des pratiques d’abus de fonds publics durant la campagne, de pression sur les électeurs et d’anomalies dans les listes de vote.

Ces incidents s’inscrivent dans des tendances structurelles de clientélisme, de capture des administrations locales et de fragilité des garanties électorales. Les réseaux de dépendance économique et administrative (emplois publics, marchés, transferts) restent des instruments puissants de mobilisation et de contrôle politique en RS.

La manœuvre diplomatique et financière en coulisses a aussi joué. Le desserrement partiel et contesté des pressions internationales a été exploité par les pro-Dodik. En octobre 2025, les sanctions américaines imposées à son réseau proche depuis 2017 ont été levées et ont permis au camp pro-Dodik d’affirmer avoir obtenu une forme de « réhabilitation » internationale et d’afficher un argument électoral de légitimation.

La levée de ces sanctions s’inscrit dans une longue campagne de lobbying probablement financée par l’argent public de la RS. Parallèlement, la Russie et la Hongrie ont maintenu un appui politique visible, marqué par des messages de félicitations et des rencontres bilatérales, renforçant le narratif selon lequel la RS disposerait de parrains internationaux face à l’Occident.

Un tournant pour le SNSD et l’avenir politique de Dodik ?

Toutefois, ces élections indiquent une mutation importante dans la carrière politique de Milorad Dodik et la popularité du SNSD, qui semble s’essoufler. En effet, la mise à l’écart de Dodik de toute fonction publique pendant six ans ouvre une période d’incertitude pour le SNSD, déjà marqué par l’usure du pouvoir, et pourrait encourager certains de ses cadres et membres à prendre leurs distances pour préserver leur propre carrière politique.

L’élection de Karan assure pour le moment la continuité d’un modèle politique centré sur le contrôle partisan des institutions, la politisation des forces de sécurité et la circulation de ressources vers des réseaux clientélistes.

L’opposition, fragilisée par le choix d’un candidat peu visible et par l’absence d’une stratégie unifiée, sort affaiblie et risque de ne pas pouvoir jouer efficacement son rôle de contre-pouvoir.

Toutefois, la victoire étroite du candidat du SNSD et le taux de participation très faible soulignent un désenchantement croissant. L’élite politique semble éloignée des besoins concrets des citoyens de la RS au profit d’une rhétorique axée sur les prétendues tensions ethnonationales. Les derniers résultats électoraux du SNSD, en recul par rapport aux cycles précédents, confirment une érosion du soutien populaire. De plus, la non-participation à la présidentielle d’un des partis les plus populaires en RS, le Parti du progrès démocratique (Partija Demokratskog Progresa, PDP), aurait dû assurer une victoire aisée pour Karan face au SDS, dont le soutien populaire a également été ébranlé ces dernières années. Le succès de Karan s’explique ainsi par la faiblesse de la stratégie de l’opposition et non pas par la popularité du SNSD.

Au plan international, la victoire de Karan maintient les liens géopolitiques de Dodik avec Moscou et Budapest, tandis que les partenaires occidentaux, malgré certaines sanctions et interventions à l’encontre de la personne de Dodik comme celles de l’Allemagne et de l’Autriche, peinent à imposer des corrections structurelles durables.

De plus, cette période électorale a vu émerger une période de tension avec Aleksandar Vučić, le président serbe, dont Milorad Dodik est très proche. Belgrade a notamment exprimé son mécontentement face à la nomination d’Ana Trišić Babić et au retrait soudain de certaines lois déclarées inconstitutionnelles, notamment celles en vertu desquelles Dodik a été condamné par la justice. Le malaise de Belgrade tient probablement au fait que, en obtempérant aux décisions de la justice bosnienne et en retirant les lois inconstitutionnelles, Dodik a implicitement reconnu l’autorité des institutions centrales de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, cette séquence allait à l’encontre de la stratégie de Vučić, qui a historiquement tiré parti de la contestation institutionnelle menée par la RS pour maintenir une influence discrète et une instabilité politique maîtrisée au sein de la Bosnie-Herzégovine.

En conclusion, la récente présidentielle a confirmé que la problématique bosnienne ne relève pas de rivalités ethnonationales. Le clientélisme, la faiblesse des institutions et la capture des médias publics créent un terrain propice à une gouvernance de plus en plus autoritaire, personnalisée et centralisée autour du clan Dodik. Sans réformes institutionnelles fortes et sans restauration de mécanismes indépendants de contrôle, la RS se retrouve dans un cycle de normalisation d’un pouvoir personnalisé avec le SNSD à sa tête, malgré la volonté des partis de l’opposition, même si ceux-ci s’inscrivent pour la plupart dans un courant idéologique nationaliste serbe, de collaborer avec les institutions centrales et apaiser les tensions cycliques initiées par Milorad Dodik.

Neira Sabanovic bénéificie d'une bourse de recherche Aspirant du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS - Belgique) pour mener sa recherche doctorale.

22.12.2025 à 17:46

L’Afrique subsaharienne, nouvel eldorado pour l’État islamique ?

Texte intégral (3430 mots)

Le djihadisme international, en recul au Moyen-Orient, est revitalisé depuis plusieurs années dans plusieurs régions d’Afrique – essentiellement dans les zones frontalières entre États affaiblis où vivent des populations marginalisées. De la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali à l’est de la République démocratique du Congo, en passant par le lac Tchad, des dynamiques similaires sont à l’œuvre.

Le djihad global incarné par le groupe État islamique (EI) est incontestablement en recul au Moyen-Orient. L’EI a perdu la grande majorité de son éphémère califat et les pertes que lui a infligées la coalition internationale s’avèrent difficilement remplaçables. L’enracinement du groupe dans les sociétés moyen-orientales a lui aussi décliné significativement au cours de ces dernières années : l’EI se retrouve éclipsé par des groupes qui prônent un djihad d’abord régional voire national et qui, bien que salafistes, renoncent au terrorisme international, à l’image du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) en Syrie ou des talibans en Afghanistan.

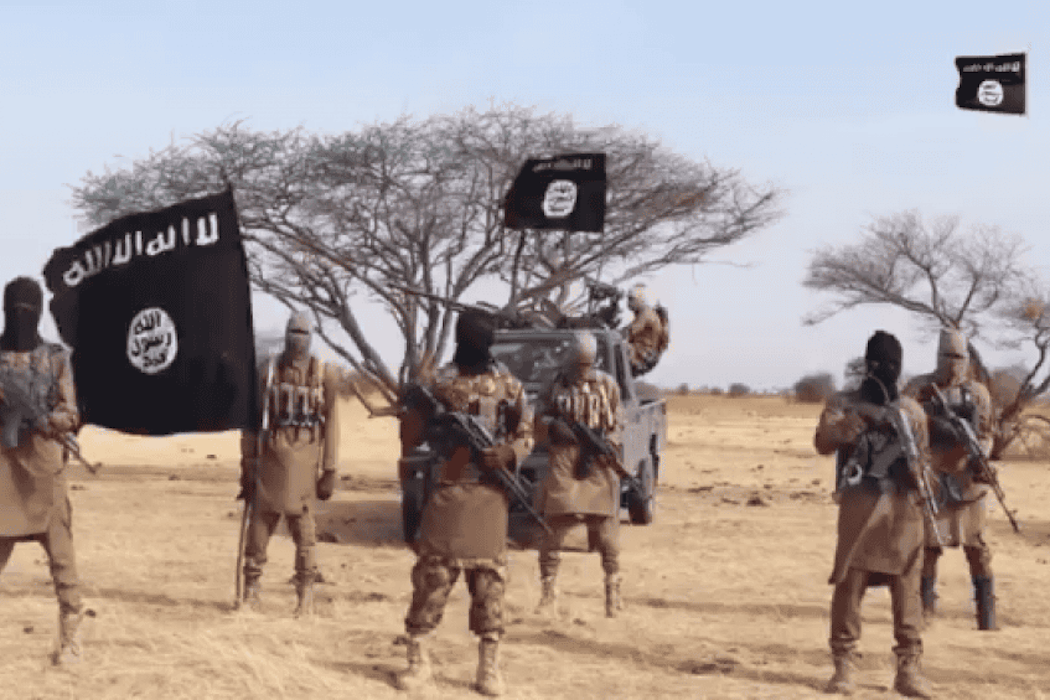

À l’inverse, l’EI semble particulièrement gagner du terrain sur le continent africain : au Nigeria, Boko Haram connaît une spectaculaire ascension depuis son allégeance à l’EI en 2015 tandis que les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe djihadiste d’Afrique centrale rallié en 2017 à l’EI, s’implantent durablement au nord de la RDC dans la région du Nord-Kivu.

Le Sahel s’inscrit lui aussi dans cette dynamique globale puisque le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM), affilié à Al-Qaida, ne parvient pas à supplanter totalement la filiale de l’EI dans la région, l’État islamique dans le Grand Sahara, qui gagne du terrain au Mali, au Niger comme au Burkina Faso.

Au vu de cette régression de l’EI au Levant et de son ascension en Afrique, il serait pertinent de repenser la relation centre/périphérie dans le monde du djihad global. Le continent africain devient peu à peu l’épicentre de l’EI, qui pourrait renoncer aux rêves de réaliser le Sham (un État regroupant les sunnites de la région) en Orient au profit d’un califat en terre africaine.

Quelles opportunités stratégiques le continent africain offre-t-il à l’EI ? Le groupe pourrait-il installer son sanctuaire en Afrique, inaugurant ainsi un nouvel âge dans l’histoire du djihad ?

L’émergence de sanctuaires transfrontaliers propices au djihad

L’implantation de l’EI en Afrique répond à une logique géographique récurrente : le groupe s’enracine dans des espaces transfrontaliers où les djihadistes utilisent les frontières internationales comme un refuge leur permettant d’échapper aux offensives des armées conventionnelles qu’ils affrontent. Le cas de la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est de ce point de vue emblématique.

Dans cette zone transfrontalière à cheval sur les trois pays, les djihadistes de l’État islamique dans le Grand Sahara peuvent échapper aux offensives de l’armée nigérienne en se réfugiant au Mali ou au Burkina Faso, les armées conventionnelles étant, à l’inverse des groupes terroristes, contraintes de respecter les frontières internationales et la souveraineté des pays voisins. D’autant que les trois pays ne parviennent plus à coordonner leurs efforts militaires contre les djihadistes, comme le montre l’échec cuisant du G5 Sahel.

Créé à l’initiative de la France et des pays du Sahel dans le contexte de l’opération Barkhane, le G5 Sahel se voulait une réponse au djihad transnational régional. L’organisation devait permettre la coopération des armées burkinabée, nigérienne et malienne, censées agir de façon concertée des trois côtés de la zone de frontière afin d’acculer les djihadistes et de les priver d’opportunités de replis. Le départ, en 2022, de la France, qui était à l’origine de cette initiative militaire, suivie par le retrait du Mali et du Burkina Faso la même année puis du Niger en 2023, a mis fin à toute forme de coordination transnationale efficace dans la région.

L’Alliance des États du Sahel (AES), créée en 2023 pour remplacer le G5 Sahel, n’a pas débouché sur des actions militaires transfrontalières concrètes tandis que les miliciens russes de l’Africa Corps, certes implantés au Mali, au Niger comme au Burkina Faso, enchaînent les revers militaires notamment depuis leur défaite face aux Touaregs à l’été 2025 dans la région de Kidal et n’ont jamais repris le contrôle de la zone des trois frontières.

Cette situation n’est pas sans rappeler le rôle qu’a joué la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan pendant l’occupation américaine de l’Afghanistan : comme les terroristes au Sahel, le réseau Al-Qaida avait pu survivre à l’incroyable effort des États-Unis et de leurs alliés en se réfugiant au Pakistan en 2005, dans les zones tribales, là où l’armée américaine ne pouvait pas se déployer sans risquer de déstabiliser complètement son allié pakistanais.

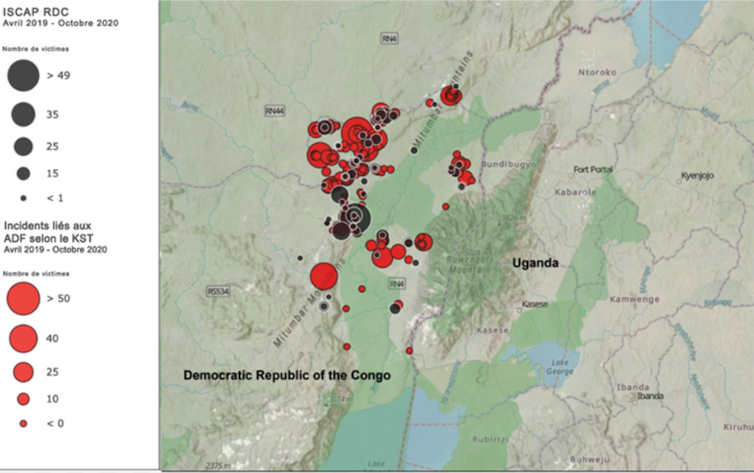

Cette configuration géographique « à l’afghane » concerne aussi les deux autres foyers du djihad en Afrique : la région du lac Tchad et le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC).

Dans cette dernière région, les djihadistes des ADF exploitent particulièrement l’« effet refuge » de la frontière entre l’Ouganda et la RDC. À l’origine, les ADF constituent un groupe djihadiste purement ougandais en lutte contre le gouvernement du pays. Mais à la fin des années 1990, les offensives répétées de l’armée ougandaise ont obligé le mouvement terroriste à migrer en direction de la RDC, où se situe désormais son sanctuaire, depuis lequel les djihadistes déstabilisent non seulement le Kivu mais aussi l’Ouganda, tout en échappant autant à l’armée congolaise qu’aux forces ougandaises.

Comme dans la zone des trois frontières, la frontière entre l’Ouganda et la RDC restreint les manœuvres des troupes conventionnelles, mais reste complètement ouverte aux groupes terroristes puisqu’elle sépare des États faillis qui n’ont pas les moyens d’assurer un véritable contrôle frontalier. D’autant que le Kivu comme la zone des trois frontières constituent de véritables zones grises, périphériques, où la présence de milices, la faiblesse des infrastructures, la distance par rapport aux centres du pouvoir rendent la présence de l’autorité régalienne pour le moins superficielle.

Des périphéries marginalisées en voie de devenir des terres de djihad

En plus d’être des espaces transfrontaliers, les nouveaux sanctuaires de l’EI en Afrique s’apparentent à des territoires marginalisés politiquement, économiquement et, parfois, culturellement. Éloignés des métropoles qui polarisent l’activité économique, peuplés d’ethnies minoritaires, ces territoires sont touchés par un rejet de l’État central, un régionalisme voire un sécessionnisme que l’EI exploite pour grossir ses rangs.

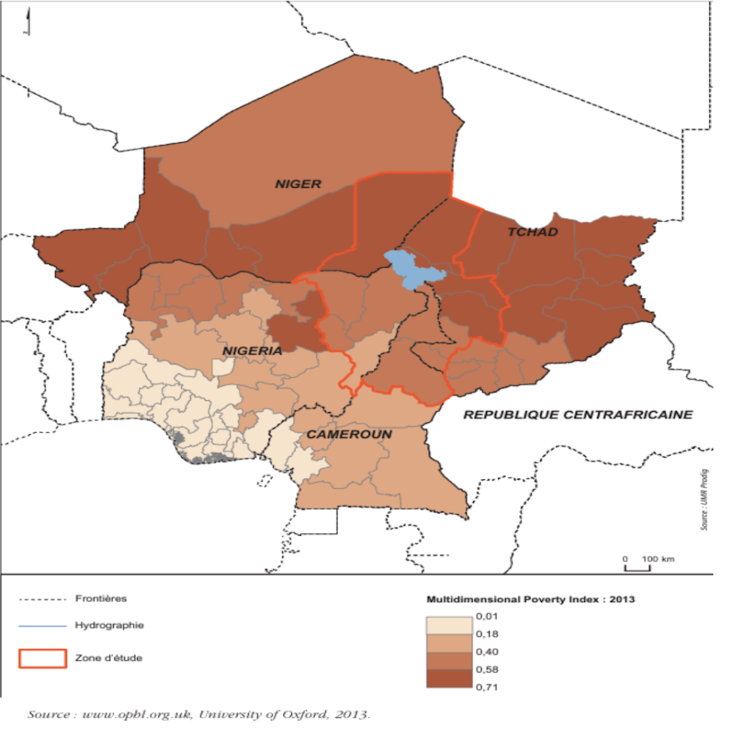

Le cas du Lac Tchad, territoire à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, est emblématique de ce lien entre marginalisation des territoires et développement de l’EI. Le groupe Boko Haram, affilié à l’EI depuis 2015, s’y appuie sur le sentiment d’abandon que nourrissent les ethnies musulmanes Haoussa et Kanouri peuplant le nord du pays, à l’encontre d’un État nigérian dominé par les ethnies chrétiennes du sud, comme les Yorubas.

D’autant que Boko Haram peut élargir son recrutement aux populations précarisées par l’assèchement du lac Tchad, qui basculent dans une économie de prédation à défaut de pouvoir produire de quoi se nourrir. Dans son ouvrage L’Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle ?, Serge Eric Menye avait déjà bien montré le lien entre marginalisation économique de certains territoires ruraux africains privés de débouchés économiques d’une part et développement du djihadisme d’autre part. Dans ces territoires, des activités criminelles, à l’image des « coupeurs de routes » autour du Lac Tchad, s’installent afin de pallier le recul de l’économie productive et créent un terreau particulièrement fertile pour le développement des groupes djihadistes.

Ces territoires offrent aux djihadistes la possibilité de développer leur classique discours de propagande appelant au djihad dit « défensif ». Au Kivu comme au nord du Nigeria, les musulmans constituent une minorité nationale, dominée par des pouvoirs exercés par (ou assimilés à) des populations chrétiennes. Cette réalité culturelle et politique sert le narratif de l’EI qui consiste souvent à mobiliser les musulmans pour protéger un « Dar al-Islam » menacé par un État « mécréant ». L’objectif proclamé – défendre des musulmans « opprimés » par un État « infidèle » – pourrait drainer des combattants de l’ensemble de l’Oumma, et il ne fait aucun doute que l’EI tentera de jouer cette carte à mesure que les marges musulmanes du Nigeria ou du Congo s’enfonceront dans la violence ou subiront les représailles des armées conventionnelles ou des milices locales non musulmanes comme les Maï-Maï au Kivu.

De ce point de vue, les territoires les plus prometteurs dans l’optique djihadiste sont ceux qui se trouvent à la frontière de l’Afrique chrétienne et de l’Afrique musulmane, comme la RDC ou le Nigeria.

Les freins à l’explosion du djihad africain

Même si le Kivu, le lac Tchad ou la zone des trois frontières tendent à devenir des sanctuaires de l’EI, l’analyse de ces territoires laisse apparaître plusieurs obstacles à l’implantation des djihadistes en Afrique.

Les mouvements djihadistes, tels qu’Al-Qaida en Irak puis son successeur l’EI, devaient leur succès au rejet par les populations locales d’une occupation étrangère : la filiale irakienne d’Al-Qaida s’était d’abord construite comme un mouvement de résistance à l’occupation américaine dans les villes du triangle sunnite au printemps 2003. Or, depuis le départ des Français du Mali, aucune puissance internationale (hormis la Russie) n’est présente dans les territoires touchés par le djihadisme, ce qui empêche les mouvements djihadistes africains de se présenter en force de résistance luttant contre une occupation étrangère.

Au lieu de s’opposer à des forces d’occupation, les djihadistes maliens, nigérians ou congolais se retrouvent souvent face à des milices locales comme les Maï-Maï au Congo ou les dozos au Mali : en Afrique, contrairement au Moyen-Orient, l’esprit local de résistance, bien loin de profiter aux djihadistes, joue clairement contre eux.

D’autant que la guerre contre les « musulmans déviants », autre moteur du djihad tel que le conçoit l’EI, ne semble pas trouver en Afrique un terreau favorable. En effet, quel que soit le pays considéré, la grande majorité des musulmans africains demeurent sunnites, malgré un essor récent du chiisme en Afrique de l’Ouest, si bien que les djihadistes de l’EI ne pourront pas transformer leur combat en une fitna (révolte) tournée contre les chiites, contrairement à leurs prédécesseurs irakiens ou syriens.

Privés du ressentiment antichiite ainsi que de l’esprit de résistance qui ont poussé tant d’Irakiens à rejoindre Al-Qaida en Irak puis l’État islamique, les djihadistes africains ne peuvent pas non plus s’appuyer sur la radicalité des populations locales. Majoritairement malikite, l’islam subsaharien reste moins exposé aux progrès de l’intégrisme que les territoires du Moyen-Orient dans lesquels l’approche hanbalite de l’islam permet des transferts plus faciles vers l’extrémisme.

Ainsi, le lac Tchad, la zone des trois frontières ou le Nord-Kivu pourraient, en théorie, devenir un « nouvel Afghanistan » pour reprendre les termes de Seidik Abba dans son ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Ces territoires présentent des caractéristiques géopolitiques communes : constitution d’un sanctuaire transfrontalier autour de périphéries marginalisées politiquement, culturellement et économiquement.

L’État islamique semble parfaitement conscient des opportunités que lui offre le continent africain, comme le montre l’essor de Boko Haram au Nigeria ou celui des ADF au Congo. Pour autant, aucune des trois provinces africaines de l’EI ne s’est pour l’instant substituée au berceau irako-syrien, malgré les défaites militaires de l’organisation au Levant.

Sans doute faut-il voir ici, entre autres facteurs explicatifs, l’effet des réticences des djihadistes à l’idée de déplacer l’épicentre du djihad du monde arabe vers les périphéries du monde musulman. Néanmoins, cet univers mental djihadiste où le monde arabe constitue encore le centre semble de plus en plus en décalage avec la réalité géographique du djihad dont l’Afrique subsaharienne tend à devenir l’épicentre.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.12.2025 à 19:23

Publication de documents dans l’affaire Epstein : pourquoi les victimes méritent plus d’attention que la « liste » des hommes puissants

Texte intégral (3079 mots)

Contrainte par la loi, l’administration Trump a rendu publics, vendredi 19 décembre, plusieurs milliers de documents relatifs au criminel sexuel Jeffrey Epstein, décédé en 2019. Mais, alors que les hommes puissants associés à l’affaire sont nommés, leurs profils analysés et disséqués en détail, les victimes survivantes, en revanche, restent le plus souvent une entité floue, reléguée à l’arrière-plan.

Le ministère de la justice états-unien a procédé à la divulgation partielle de documents issus de ce que l’on appelle désormais couramment les « dossiers Jeffrey Epstein ». D’autres publications sont attendues, à une date qui n’a pas encore été précisée. Sur une page spécifique de son site Internet, intitulée « Epstein Library », le ministère met à disposition divers documents, notamment des pièces judiciaires et d’autres archives rendues publiques en réponse à des demandes fondées sur la loi sur la liberté de l’information.

Leur publication a été ordonnée par le Congrès dans le cadre d’une loi bipartisane adoptée en novembre 2025. La date butoir fixée au 19 décembre 2025 a été respectée : le ministère de la justice a rendu publique une partie des documents en sa possession, environ huit heures avant l’expiration du délai.

Ces dossiers seront désormais scrutés, commentés et débattus par les responsables politiques comme par le grand public, avant d’être largement relayés dans les médias. Il s’agit du dernier épisode d’une affaire qui fait les gros titres depuis des années, mais selon un cadrage bien particulier. Une question domine en effet la couverture médiatique : « Quels hommes riches et puissants pourraient figurer sur la fameuse “liste” associée à ces dossiers ? » Les journalistes comme le public attendent de voir ce que ces documents révéleront au-delà des noms déjà connus, et si la supposée liste des clients dont la rumeur fait état depuis déjà longtemps finira par se matérialiser.

La tension entre récit dominant et voix des victimes

Jusqu’à présent, les titres se sont surtout concentrés sur des élites anonymes et sur les personnalités susceptibles d’être compromises ou mises en cause, reléguant au second plan celles dont la souffrance a pourtant rendu cette affaire digne de l’attention médiatique : les jeunes filles et les jeunes femmes victimes d’abus et de trafic sexuels de la part de Jeffrey Epstein.

Parallèlement, aux États-Unis, de nombreux articles ou reportages ont été consacrés aux victimes dans les médias. Certains d’entre eux, notamment sur CNN, ont régulièrement donné la parole aux victimes d’Epstein et à leurs avocats pour qu’ils puissent réagir aux derniers développements de l’affaire. Ces articles, émissions et reportages rappellent qu’il existe une autre version des faits, centrée sur les jeunes femmes au cœur de cette affaire, pour essayer de comprendre ce qu’elles ont vécu. Cette approche traite les victimes comme de véritables sources d’information, et non comme de simples preuves de la chute ou de la disgrâce d’autrui.

La coexistence de ces deux récits met en lumière un problème plus profond. Après l’apogée du mouvement #MeToo, le traitement médiatique des violences sexuelles et le débat public à leur sujet ont clairement évolué. Davantage de victimes prennent aujourd’hui la parole publiquement sous leur propre nom, et certains médias ont su s’adapter à cette évolution.

Pourtant, des conventions solidement ancrées quant à ce qui est considéré comme une information journalistique – conflits, scandales, figures influentes et rebondissements dramatiques – continuent de déterminer quels aspects de la violence sexuelle accèdent à la une des journaux et lesquels demeurent relégués en marge de l’actualité.

Cette tension soulève une question essentielle : alors même que la loi états-unienne autorise largement la divulgation de l’identité des victimes de violences sexuelles, et que certaines survivantes demandent explicitement à témoigner à visage découvert, pourquoi les pratiques journalistiques continuent-elles si souvent à taire leurs noms et à reléguer ces victimes au second plan dans le traitement de l’information ?

Ce que la loi autorise aux États-Unis – et pourquoi les rédactions s’en abstiennent le plus souvent

La Cour suprême des États-Unis a jugé, à de nombreuses reprises, que le gouvernement ne peut généralement pas sanctionner les organes de presse pour avoir publié des informations véridiques issues de documents publics, y compris lorsque ces informations révèlent l’identité d’une victime de viol.

Lorsque, dans les années 1970 et 1980, certains États ont tenté de punir les médias qui identifiaient des victimes à partir de noms déjà mentionnés dans des documents judiciaires ou des rapports de police, la Cour suprême a estimé que ces sanctions violaient le premier amendement de la Constitution états-unienne.

La réaction des rédactions a toutefois été paradoxale : plutôt que d’assouplir leurs pratiques, elles ont renforcé les limites qu’elles s’imposaient. Sous la pression des militantes féministes, des associations de défense des victimes et parfois de leurs propres journalistes, de nombreux médias ont adopté des politiques interdisant purement et simplement l’identification des victimes d’agressions sexuelles, en particulier sans leur consentement explicite.

Les codes de déontologie journalistique encouragent désormais les journalistes à « minimiser les dommages », à faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils nomment des victimes de crimes sexuels et à tenir compte des risques de retraumatisation ou de stigmatisation.

Autrement dit, ce que la loi américaine autorise est précisément ce que les règles éthiques des rédactions déconseillent.

Comment l’anonymat est devenu la norme et comment le mouvement #MeToo a rebattu les cartes

Pendant une grande partie du XXᵉ siècle, les victimes de viol étaient systématiquement nommées dans les médias américains – une pratique qui reflétait profondément les inégalités de genre de l’époque. La réputation des victimes était perçue comme un bien public, tandis que les hommes accusés de violences sexuelles faisaient souvent l’objet de portraits empathiques et détaillés.

À partir des années 1970 et 1980, les mouvements féministes ont mis en lumière le sous-signalement massif des agressions sexuelles et la stigmatisation des victimes. Les militantes ont fondé des centres d’aide et des lignes d’assistance, documenté la rareté des poursuites judiciaires et souligné qu’une femme craignant de voir son nom publié dans la presse pouvait renoncer à porter plainte.

Les législateurs ont adopté des « lois sur la protection des victimes de viol » qui limitaient l’utilisation des antécédents sexuels des victimes devant les tribunaux. Certains États sont allés jusqu’à interdire explicitement la publication de leur identité.

Dans ce contexte, et sous l’effet conjugué de ces réformes et de la pression féministe, la plupart des rédactions ont adopté, dans les années 1980, une règle par défaut consistant à ne pas nommer les victimes.

Plus récemment, le mouvement #MeToo a marqué un nouveau tournant. Des victimes issues du monde professionnel, politique ou du divertissement, ont choisi de témoigner publiquement, souvent sous leur propre nom, pour dénoncer des abus systémiques et des stratégies de dissimulation institutionnelle. Ces prises de parole ont contraint les rédactions à reconsidérer les voix qu’elles mettaient en avant dans leurs enquêtes.

Pourtant, #MeToo s’est aussi inscrit dans des conventions journalistiques préexistantes, où l’attention reste largement focalisée sur des hommes puissants et médiatisés, leurs chutes spectaculaires et des « moments de révélation ». Ce cadrage laisse peu de place aux réalités moins sensationnelles, mais essentielles, du processus de reconstruction, des incertitudes juridiques et des réponses communautaires.

Les effets involontaires du maintien de l’anonymat des survivantes

Il existe de bonnes raisons de préserver l’anonymat des victimes.

Les survivantes peuvent être exposées au harcèlement, à des discriminations professionnelles ou à des représailles de la part de leurs agresseurs si leur identité est révélée. Pour les mineures, se posent en outre des enjeux liés à la persistance des traces numériques. Dans certaines communautés où la violence sexuelle est fortement stigmatisée, l’anonymat peut littéralement constituer une protection vitale.

Mais des recherches sur le cadrage médiatique montrent que la manière dont les noms – ou leur absence – sont mobilisés n’est pas neutre.

Lorsque la couverture médiatique s’attache à décrire l’auteur présumé comme une figure complexe – dotée d’un nom, d’une carrière et d’une trajectoire – tout en reléguant la personne agressée au statut abstrait de « victime » ou « d’accusatrice », le public tend davantage à éprouver de l’empathie pour le suspect et à scruter le comportement de la victime.

Dans des affaires très médiatisées, comme celle de Jeffrey Epstein, cette dynamique est exacerbée. Les hommes puissants qui leur sont associés sont nommés, leurs profils analysés et disséqués. Les survivantes, sauf lorsqu’elles parviennent elles-mêmes à se faire entendre, demeurent une entité indistincte, reléguée à l’arrière-plan. L’anonymat censé les protéger tend alors à lisser leurs expériences, réduisant des récits singuliers de manipulation, de coercition et de survie à une catégorie sans visage.

Ce que cela révèle de notre conception de « l’actualité »

Cet effacement contribue à éclairer ce qui se joue aujourd’hui dans l’affaire Epstein. Le suspense médiatique ne réside pas tant dans la possibilité que d’autres victimes prennent la parole que dans les répercussions que ces témoignages pourraient avoir sur les hommes influents dont les noms seraient cités. Le cœur du récit s’est déplacé vers une question implicite : quels noms sont jugés dignes d’entrer dans l’espace médiatique – et lesquels restent en marge de l’histoire.

En anonymisant systématiquement les survivantes tout en traquant sans relâche une supposée liste de clients d’hommes puissants, les médias envoient, souvent malgré eux, un message clair sur les personnes qui comptent le plus.

Dans ce cadre, le scandale Epstein ne se concentre plus d’abord sur ce qui a été infligé pendant des années aux jeunes filles et aux jeunes femmes concernées, mais sur les membres de l’élite susceptibles d’être embarrassés, impliqués ou exposés publiquement.

Une approche journalistique véritablement centrée sur les survivantes partirait d’un autre ensemble de questions : quelles survivantes ont choisi de témoigner officiellement, et pour quelles raisons ? Comment les médias peuvent-ils respecter l’anonymat lorsqu’il est demandé, tout en continuant à restituer l’identité, la trajectoire et l’humanité des victimes ?

Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu éthique, mais aussi d’un choix éditorial. Il revient aux rédacteurs et aux journalistes de s’interroger sur ce qui fait réellement l’importance d’un article par exemple sur l’affaire Jeffrey Epstein : la révélation du prochain nom célèbre sur une liste ? ou le récit de la vie des personnes dont les abus ont précisément conféré à ces noms leur valeur médiatique ?

Stephanie A. (Sam) Martin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.12.2025 à 12:57

Libération massive de prisonniers politiques au Bélarus : le deal de Loukachenko avec Washington

Texte intégral (3323 mots)

Plus de mille prisonniers politiques croupissent toujours dans les geôles d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir sans discontinuer depuis 1994. Mais 123 d’entre eux, dont de nombreux responsables d’opposition de premier plan, viennent d’être libérés, en contrepartie de la levée de certaines sanctions américaines. Un « deal » qui s’inscrit dans le contexte plus large de l’implication de Minsk aux côtés de Moscou face à l’Ukraine.

La libération de 123 prisonniers politiques, le 13 décembre 2025, constitue un événement majeur pour le Bélarus, par son ampleur, par la notoriété de plusieurs détenus concernés, mais aussi par le contexte : cette vague s’inscrit dans une séquence de négociations et de marchandage diplomatique entre l’administration Trump et le régime d’Alexandre Loukachenko.

Selon Viasna, principale ONG bélarusse de défense des droits humains, il restait encore 1 110 prisonniers politiques au 15 décembre 2025. Depuis 2020 et la répression massive du mouvement de contestation né pour dénoncer le trucage par Alexandre Loukachenko de l’élection présidentielle tenue le 9 août de cette année-là, qui lui avait permis d’obtenir un sixième mandat consécutif, 4 288 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme pour des raisons politiques.

Une répression née en 2020 et devenue structurelle

En 2020, les arrestations ciblées avaient débuté dès le printemps, pendant la période préélectorale, dans une logique préventive visant à neutraliser des adversaires jugés dangereux – comme Viktor Babaryko ou Sergueï Tikhanovski, condamnés à respectivement 14 et 18 ans de prison en 2021.

Le pic correspond toutefois à l’après-élection présidentielle du 9 août 2020, période marquée par une mobilisation durable contre Alexandre Loukachenko, officiellement déclaré vainqueur – malgré les multiples preuves de fraude massive – avec 80 % des voix face à Svetlana Tikhanovskaïa, épouse de Sergueï et soutenue par l’ensemble de l’opposition démocratique.

Durant plusieurs mois, l’objectif du pouvoir est clair : étouffer une contestation perçue comme une menace pour la survie du régime. Arrestations, violences, condamnations : l’appareil coercitif est mobilisé pour briser la dynamique de rue et dissuader toute possibilité de protestation. Les années suivantes, la répression se poursuit, mais de manière plus diffuse : l’arbitraire et l’intimidation deviennent des instruments de contrôle, destinés à empêcher toute remobilisation.

Cette répression marque un durcissement du régime autoritaire bélarusse, qui se traduit également dans les modifications législatives : les infractions existantes voient leur définition élargie, et de nouvelles sont incluses dans le code pénal ; les peines sont alourdies ; des restrictions administratives et des outils de « labellisation » (extrémisme, terrorisme) permettant de criminaliser des actes ordinaires (reposts sur Internet, dons à des organisations indésirables, etc.) sont mis en place.

La répression ne vise plus seulement les personnes arrêtées à l’intérieur du pays. Depuis juillet 2022, une procédure pénale spéciale permet de juger un accusé en son absence, notamment lorsqu’il vit à l’étranger. Les procès par contumace deviennent ainsi un outil majeur de répression transnationale contre l’opposition en exil (responsables politiques, journalistes, activistes, chercheurs).

Dans ce cadre, 18 personnes – dont Svetlana Tikhanovskaïa (pour 14 ans) et son allié Pavel Latouchko (18 ans) – sont condamnées en 2023, et 114 autres en 2024.

Des libérations sous contrôle : de la mise en scène intérieure au marchandage externe

Les premières libérations significatives interviennent en 2023, avec un objectif d’abord tourné vers le public intérieur : montrer la « magnanimité » du bat’ka (« petit père », surnom de Loukachenko promu par la propagande), à l’égard de ceux qui acceptent de « se repentir ». Le régime met en scène ces séquences de manière spectaculaire, comme une véritable pédagogie de la soumission.

La libération, le 22 mai 2023, de Roman Protassevitch, qui avait été arrêté après l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair en 2021, illustre cette logique : le détenu libéré a offert, face caméra, un récit de repentance, largement médiatisé, voué à servir d’exemple à tous ceux qui seraient tentés de se rebeller contre le régime.

Dans le même esprit, une « commission de retour » a été créée par le décret présidentiel n° 25 du 6 février 2023. Elle ne correspond pas à une commission de grâce au sens strict : il s’agit d’une structure interinstitutionnelle destinée à traiter les demandes des Bélarusses vivant à l’étranger (un demi-million de personnes ont émigré depuis 2020) et souhaitant rentrer, en particulier ceux qui reconnaissent avoir commis des infractions et demandent pardon. Parallèlement, des détenus arrêtés lors des manifestations commencent à être libérés progressivement, notamment parce qu’ils arrivent au terme de leur peine (plus de 50 libérations en septembre 2023).

En 2024, les libérations prennent la forme de « vagues de grâce » associées à des moments symboliques (commémorations du 9 mai, événements politiques). L’année 2024 consacre aussi une consolidation institutionnelle après la réforme constitutionnelle adoptée par référendum le 27 février 2022.

Dans une apparente normalité, un nouveau cycle électoral s’ouvre le 25 février 2024, par un « jour de vote unique » qui combine élections législatives (110 députés) et municipales (plus de 12 000 sièges). Les scrutins offrent une large victoire aux forces pro-gouvernementales, en particulier à Belaïa Rous’. Puis, les 24–25 avril 2024, la première réunion de l’Assemblée populaire pan-bélarusse (Vsebelorusskoe narodnoe sobranie, VNS), élevée au rang d’organe constitutionnel, se conclut par la désignation de Loukachenko à la tête de son présidium. Le 26 janvier 2025, l’élection présidentielle entérine sa reconduction pour un septième mandat, avec un score officiel proche de 87 % et une participation dépassant les 85 %.

En 2025, la logique change : les libérations s’inscrivent davantage dans une stratégie de marchandage externe, principalement avec l’administration de Washington, et traduisent la volonté de Minsk de tester une normalisation des relations avec les pays occidentaux sans susciter la désapprobation de Moscou.

Après la visite, le 12 février 2025, du diplomate américain Christopher Smith (chargé du dossier bélarusse au Département d’État), trois détenus sont libérés le même jour (dont un citoyen des États-Unis) et transférés vers la Lituanie. La visite de l’envoyé spécial Keith Kellogg, accompagné de son adjoint John Cole et de Christopher Smith, les 20–21 juin 2025, est suivie par la libération de 14 prisonniers, dont Sergueï Tikhanovski (époux de Svetlana Tikhanovskaïa).

Les 10–11 septembre 2025, une nouvelle visite permet la libération négociée de 52 prisonniers, transférés vers la Lituanie, en échange d’un assouplissement des sanctions américaines, notamment visant la compagnie aérienne Belavia. On note également la présence de militaires américains comme observateurs lors des exercices militaires russo-bélarusses Zapad-2025, organisés près de Borisov.

Finalement, le 12 décembre 2025, le retour de John Cole à Minsk se solde par la libération de 123 personnes, dont Ales Bialiatski (prix Nobel 2022, fondateur de Viasna), Viktor Babaryko, ou encore les éminents représentants de l’opposition Maria Kolesnikova et Maxim Znak.

Cent quatorze d’entre eux sont ensuite transférés vers l’Ukraine et reçus par le président Volodymyr Zelensky le 13 décembre.

Cette libération s’est faite en échange d’une levée des sanctions américaines sur la potasse. John Cole s’est dit confiant quant à la libération de milliers de prisonniers politiques restants dans les mois à venir.

Le troc libérations/sanctions : un mécanisme déjà éprouvé avec l’UE

Ce mécanisme n’est pas nouveau. Après l’élection du 19 décembre 2010, plus de 700 personnes avaient été arrêtées lors de la répression d’une manifestation de contestation, dont plusieurs candidats. Par la suite, au moins 40 avaient été condamnées à des peines de prison ferme. Elles seront libérées entre 2011 et 2015 via la grâce présidentielle, généralement à condition de reconnaître les faits, demander la grâce et promettre de cesser toute activité politique.

Après la répression de 2010–2011, l’UE lie explicitement toute amélioration durable des relations avec Minsk à des progrès en matière de droits fondamentaux – au premier rang desquels figure la libération des prisonniers politiques. Ces libérations conduisent à un assouplissement des sanctions de l’UE, puis à une relance à partir de 2015 d’une coopération (Partenariat oriental, discussions sur facilitation des visas et réadmission, etc.).

Plusieurs analyses soulignent toutefois qu’à l’époque l’UE privilégie une logique de stabilité régionale plutôt qu’un changement structurel du régime bélarusse.

Le retour américain : dividendes diplomatiques rapides et divers gains pour Minsk

Cette fois, ce n’est pas Bruxelles, mais Washington qui prend l’initiative. Ses démarches s’inscrivent dans un cadre plus large – celui des discussions autour d’un règlement de la guerre en Ukraine –, mais elles produisent des résultats rapides.

D’un côté, l’administration Trump peut revendiquer des « dividendes » visibles : des libérations, médiatisées, présentées comme des avancées en matière de droits humains. De l’autre, Loukachenko remporte une victoire diplomatique : l’accueil de délégations américaines le repositionne comme interlocuteur « fréquentable » et contribue à sa légitimation internationale après des années d’ostracisation.

Minsk gagne aussi sur le terrain économique, tant la potasse occupe une place structurante dans l’économie bélarusse. Pour rappel, le chlorure de potassium entre dans les engrais « potassiques » largement utilisés en agriculture. Sa disponibilité et ses prix ont une répercussion directe sur les coûts des produits agricoles au niveau mondial. Il est également utilisé en industrie chimique, notamment dans la fabrication de savons/détergents, et de manière plus marginale dans l’industrie alimentaire comme substitut de sel ou additif. En 2019, Belaruskaliï (monopole d’État) représentait près de 20 % de la production mondiale de potasse, environ 4 % du PIB et 7 % des exportations bélarusses, constituant une source majeure de recettes fiscales et de devises, aux côtés de la transformation du pétrole russe.

Les sanctions américaines (août 2021), puis européennes (2022), ont entraîné une chute importante de la production, une réorientation des exportations vers la Russie et la Chine à partir de 2023 et une pression sur les prix. En ce sens, la levée des sanctions sur la potasse peut améliorer les finances publiques et desserrer la dépendance accrue de Minsk vis-à-vis de Moscou.