23.12.2025 à 16:51

République serbe de Bosnie : les enseignements d’une présidentielle très serrée

Texte intégral (2408 mots)

Contraint à la démission par une décision de justice, Milorad Dodik, dirigeant de longue date de la République serbe (l’une des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine), proche de Belgrade, de Budapest et de Moscou, n’a pas tout perdu : la présidentielle a été remportée de justesse par un de ses proches, Siniša Karan. Pour autant, l’opposition, malgré un candidat peu connu, a failli l’emporter, et le taux de participation a été très bas. Le parti de Dodik parviendra-t-il à conserver la haute main sur ce territoire miné bien plus par la corruption et le clientélisme que par les tensions ethnonationales ?

Le 23 novembre 2025, l’entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, communément appelée République serbe de Bosnie (Republika Srpska, RS), a tenu une élection présidentielle anticipée qui a vu la victoire étriquée de Siniša Karan avec 50,8 % des suffrages. Le candidat issu du Parti social-démocrate indépendant (Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD) de l’ancien président Milorad Dodik s’est imposé face à Branko Blanuša, du Parti démocrate serbe (Srpska demokratska stranka, SDS), qui a remporté 48,8 % des voix.

Le scrutin est intervenu après une période d’importantes turbulences politiques en Bosnie-Herzégovine suite à la condamnation de Milorad Dodik, le 26 février 2025, par la Cour constitutionnelle du pays pour avoir défié l’autorité du Haut Représentant (Office of the High Representative, OHR). Cette condamnation a abouti à la mise à l’écart de Milorad Dodik de la scène politique et à la convocation d’élections anticipées.

L’issue serrée de la présidentielle illustre, d’une part, la capacité du SNSD à maintenir son emprise sur l’appareil politique local, mais aussi, d’autre part, la fragilisation progressive du parti et du leadership de Dodik et un début de recomposition du paysage politique de la RS.

Un système institutionnel hérité de Dayton

La Bosnie-Herzégovine fonctionne depuis les accords de paix de Dayton (qui ont marqué la fin du conflit armé en 1995 et dont l’Annexe 4 constitue la Constitution) sur un modèle de consociationalisme ethnique et de fédéralisme complexe.

L’État est composé de deux entités territoriales : la Fédération de Bosnie-Herzégovine, elle-même divisée en dix cantons majoritairement bosniaques et croates ; et la Republika Srpska, qui est davantage centralisée. À ces entités s’ajoutent les municipalités ainsi que le district autonome de Brčko. Le niveau étatique comporte deux assemblées parlementaires (la Chambre des représentants et la Chambre des peuples), dont la composition reflète le partage du pouvoir entre les peuples constituants du pays : les Bosniaques, les Croates et les Serbes (selon le dernier recensement, effectué en 2013, le pays est composé de 50,1 % de Bosniaques, 30,8 % de Serbes, 15,4 % de Croates et 3,7 % d’« Autres »). Le système est supervisé par le Bureau du Haut Représentant (OHR), une institution internationale chargée de veiller à l’application civile de Dayton et dotée de larges « pouvoirs de Bonn » lui permettant d’imposer des lois ou de démettre des responsables.

L’Allemand Christian Schmidt, l’actuel Haut Représentant, nommé en 2021 par les pays du Conseil de la mise en œuvre de la paix (Peace Implementation Council, PIC), est contesté par la Republika Srpska et par la Russie, qui refusent de reconnaître sa légitimité en raison de l’absence d’aval du Conseil de sécurité de l’ONU pour sa nomination. Ce refus de soutenir Christian Schmidt s’inscrit dans le projet russe et chinois de suppression du Bureau du Haut Représentant afin d’élargir leur sphère d’influence dans le pays et de déstabiliser cette région située aux frontières de l’Union européenne.

La figure politique dominante de la RS, Milorad Dodik, 66 ans aujourd’hui, président de la RS de 2010 à 2018 et de 2022 à 2025, a commencé sa carrière en 1996 comme acteur politique modéré soutenu par les États occidentaux, avant d’opérer un tournant nationaliste en 2006. Il s’est alors progressivement imposé comme le principal leader politique serbe du pays, en développant une rhétorique nationaliste serbe radicale, un discours de haine et un système de pouvoir fondé sur la corruption et le clientélisme qui lui a valu plusieurs sanctions internationales. Son style politique s’est ensuite centré essentiellement sur une rhétorique sécessionniste prônant l’indépendance de l’entité serbe.

Des élections dominées par Milorad Dodik

Malgré ses déclarations répétées selon lesquelles il ne se soumettrait pas aux institutions de Bosnie-Herzégovine, Dodik a finalement accepté la décision de justice en convertissant sa peine d’un an de prison en une amende de 18 000 euros, reconnaissant ainsi implicitement l’autorité de la Cour de Bosnie-Herzégovine.

Après sa condamnation par la justice bosnienne, Dodik s’est empressé de désigner une membre de son entourage proche, Ana Trišić Babić, comme présidente par intérim malgré l’absence de base légale pour cette nomination. Dodik et l’élite politique se tenant derrière lui se sont d’abord opposés à l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle en RS, et l’ancien président de la RS a à nouveau menacé d’organiser un référendum à ce sujet, avant de revenir sur cette idée. La nomination d’Ana Trišić Babić illustre cette stratégie d’« occupation » institutionnelle du SNSD qui vise à conserver le levier exécutif quelles que soient les décisions judiciaires ou internationales. L’épisode a renforcé l’image d’un exécutif de la RS prêt à contourner les normes formelles pour prolonger son influence.

La campagne électorale a reproduit les traits récurrents du style politique de Dodik et de son environnement. En mobilisant son registre habituel basé sur un nationalisme serbe agressif et un narratif sécessionniste, Dodik a saturé l’espace médiatique par des discours clivants. Karan, pour sa part, s’est présenté comme le garant de la continuité, fort de son profil technocratique et de son ancrage dans l’appareil sécuritaire en tant qu’ancien ministre de l’intérieur. Face à Karan, le SDS a présenté Branko Blanuša, un universitaire peu connu et sans ancrage politique large, une stratégie de l’opposition qui n’a pas réussi à incarner une alternative crédible face au SNSD.

Sur le plan procédural, l’élection a été entachée d’allégations d’irrégularités dans plusieurs bureaux, notamment dans les villes de Doboj et Zvornik, où l’opposition et la Commission électorale centrale (Centralna Izborna Komisija, CIK), chargée de l’organisation et la supervision de l’ensemble des élections dans le pays, ont dénoncé des pratiques d’abus de fonds publics durant la campagne, de pression sur les électeurs et d’anomalies dans les listes de vote.

Ces incidents s’inscrivent dans des tendances structurelles de clientélisme, de capture des administrations locales et de fragilité des garanties électorales. Les réseaux de dépendance économique et administrative (emplois publics, marchés, transferts) restent des instruments puissants de mobilisation et de contrôle politique en RS.

La manœuvre diplomatique et financière en coulisses a aussi joué. Le desserrement partiel et contesté des pressions internationales a été exploité par les pro-Dodik. En octobre 2025, les sanctions américaines imposées à son réseau proche depuis 2017 ont été levées et ont permis au camp pro-Dodik d’affirmer avoir obtenu une forme de « réhabilitation » internationale et d’afficher un argument électoral de légitimation.

La levée de ces sanctions s’inscrit dans une longue campagne de lobbying probablement financée par l’argent public de la RS. Parallèlement, la Russie et la Hongrie ont maintenu un appui politique visible, marqué par des messages de félicitations et des rencontres bilatérales, renforçant le narratif selon lequel la RS disposerait de parrains internationaux face à l’Occident.

Un tournant pour le SNSD et l’avenir politique de Dodik ?

Toutefois, ces élections indiquent une mutation importante dans la carrière politique de Milorad Dodik et la popularité du SNSD, qui semble s’essoufler. En effet, la mise à l’écart de Dodik de toute fonction publique pendant six ans ouvre une période d’incertitude pour le SNSD, déjà marqué par l’usure du pouvoir, et pourrait encourager certains de ses cadres et membres à prendre leurs distances pour préserver leur propre carrière politique.

L’élection de Karan assure pour le moment la continuité d’un modèle politique centré sur le contrôle partisan des institutions, la politisation des forces de sécurité et la circulation de ressources vers des réseaux clientélistes.

L’opposition, fragilisée par le choix d’un candidat peu visible et par l’absence d’une stratégie unifiée, sort affaiblie et risque de ne pas pouvoir jouer efficacement son rôle de contre-pouvoir.

Toutefois, la victoire étroite du candidat du SNSD et le taux de participation très faible soulignent un désenchantement croissant. L’élite politique semble éloignée des besoins concrets des citoyens de la RS au profit d’une rhétorique axée sur les prétendues tensions ethnonationales. Les derniers résultats électoraux du SNSD, en recul par rapport aux cycles précédents, confirment une érosion du soutien populaire. De plus, la non-participation à la présidentielle d’un des partis les plus populaires en RS, le Parti du progrès démocratique (Partija Demokratskog Progresa, PDP), aurait dû assurer une victoire aisée pour Karan face au SDS, dont le soutien populaire a également été ébranlé ces dernières années. Le succès de Karan s’explique ainsi par la faiblesse de la stratégie de l’opposition et non pas par la popularité du SNSD.

Au plan international, la victoire de Karan maintient les liens géopolitiques de Dodik avec Moscou et Budapest, tandis que les partenaires occidentaux, malgré certaines sanctions et interventions à l’encontre de la personne de Dodik comme celles de l’Allemagne et de l’Autriche, peinent à imposer des corrections structurelles durables.

De plus, cette période électorale a vu émerger une période de tension avec Aleksandar Vučić, le président serbe, dont Milorad Dodik est très proche. Belgrade a notamment exprimé son mécontentement face à la nomination d’Ana Trišić Babić et au retrait soudain de certaines lois déclarées inconstitutionnelles, notamment celles en vertu desquelles Dodik a été condamné par la justice. Le malaise de Belgrade tient probablement au fait que, en obtempérant aux décisions de la justice bosnienne et en retirant les lois inconstitutionnelles, Dodik a implicitement reconnu l’autorité des institutions centrales de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, cette séquence allait à l’encontre de la stratégie de Vučić, qui a historiquement tiré parti de la contestation institutionnelle menée par la RS pour maintenir une influence discrète et une instabilité politique maîtrisée au sein de la Bosnie-Herzégovine.

En conclusion, la récente présidentielle a confirmé que la problématique bosnienne ne relève pas de rivalités ethnonationales. Le clientélisme, la faiblesse des institutions et la capture des médias publics créent un terrain propice à une gouvernance de plus en plus autoritaire, personnalisée et centralisée autour du clan Dodik. Sans réformes institutionnelles fortes et sans restauration de mécanismes indépendants de contrôle, la RS se retrouve dans un cycle de normalisation d’un pouvoir personnalisé avec le SNSD à sa tête, malgré la volonté des partis de l’opposition, même si ceux-ci s’inscrivent pour la plupart dans un courant idéologique nationaliste serbe, de collaborer avec les institutions centrales et apaiser les tensions cycliques initiées par Milorad Dodik.

Neira Sabanovic bénéificie d'une bourse de recherche Aspirant du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS - Belgique) pour mener sa recherche doctorale.

22.12.2025 à 17:46

L’Afrique subsaharienne, nouvel eldorado pour l’État islamique ?

Texte intégral (3430 mots)

Le djihadisme international, en recul au Moyen-Orient, est revitalisé depuis plusieurs années dans plusieurs régions d’Afrique – essentiellement dans les zones frontalières entre États affaiblis où vivent des populations marginalisées. De la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali à l’est de la République démocratique du Congo, en passant par le lac Tchad, des dynamiques similaires sont à l’œuvre.

Le djihad global incarné par le groupe État islamique (EI) est incontestablement en recul au Moyen-Orient. L’EI a perdu la grande majorité de son éphémère califat et les pertes que lui a infligées la coalition internationale s’avèrent difficilement remplaçables. L’enracinement du groupe dans les sociétés moyen-orientales a lui aussi décliné significativement au cours de ces dernières années : l’EI se retrouve éclipsé par des groupes qui prônent un djihad d’abord régional voire national et qui, bien que salafistes, renoncent au terrorisme international, à l’image du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) en Syrie ou des talibans en Afghanistan.

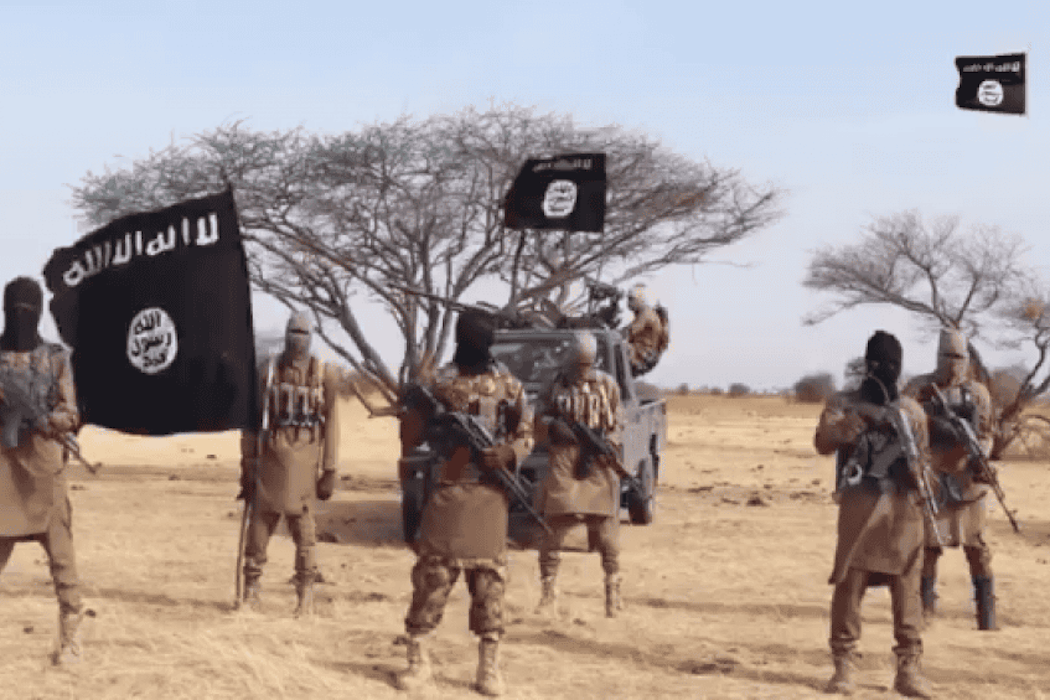

À l’inverse, l’EI semble particulièrement gagner du terrain sur le continent africain : au Nigeria, Boko Haram connaît une spectaculaire ascension depuis son allégeance à l’EI en 2015 tandis que les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe djihadiste d’Afrique centrale rallié en 2017 à l’EI, s’implantent durablement au nord de la RDC dans la région du Nord-Kivu.

Le Sahel s’inscrit lui aussi dans cette dynamique globale puisque le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM), affilié à Al-Qaida, ne parvient pas à supplanter totalement la filiale de l’EI dans la région, l’État islamique dans le Grand Sahara, qui gagne du terrain au Mali, au Niger comme au Burkina Faso.

Au vu de cette régression de l’EI au Levant et de son ascension en Afrique, il serait pertinent de repenser la relation centre/périphérie dans le monde du djihad global. Le continent africain devient peu à peu l’épicentre de l’EI, qui pourrait renoncer aux rêves de réaliser le Sham (un État regroupant les sunnites de la région) en Orient au profit d’un califat en terre africaine.

Quelles opportunités stratégiques le continent africain offre-t-il à l’EI ? Le groupe pourrait-il installer son sanctuaire en Afrique, inaugurant ainsi un nouvel âge dans l’histoire du djihad ?

L’émergence de sanctuaires transfrontaliers propices au djihad

L’implantation de l’EI en Afrique répond à une logique géographique récurrente : le groupe s’enracine dans des espaces transfrontaliers où les djihadistes utilisent les frontières internationales comme un refuge leur permettant d’échapper aux offensives des armées conventionnelles qu’ils affrontent. Le cas de la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est de ce point de vue emblématique.

Dans cette zone transfrontalière à cheval sur les trois pays, les djihadistes de l’État islamique dans le Grand Sahara peuvent échapper aux offensives de l’armée nigérienne en se réfugiant au Mali ou au Burkina Faso, les armées conventionnelles étant, à l’inverse des groupes terroristes, contraintes de respecter les frontières internationales et la souveraineté des pays voisins. D’autant que les trois pays ne parviennent plus à coordonner leurs efforts militaires contre les djihadistes, comme le montre l’échec cuisant du G5 Sahel.

Créé à l’initiative de la France et des pays du Sahel dans le contexte de l’opération Barkhane, le G5 Sahel se voulait une réponse au djihad transnational régional. L’organisation devait permettre la coopération des armées burkinabée, nigérienne et malienne, censées agir de façon concertée des trois côtés de la zone de frontière afin d’acculer les djihadistes et de les priver d’opportunités de replis. Le départ, en 2022, de la France, qui était à l’origine de cette initiative militaire, suivie par le retrait du Mali et du Burkina Faso la même année puis du Niger en 2023, a mis fin à toute forme de coordination transnationale efficace dans la région.

L’Alliance des États du Sahel (AES), créée en 2023 pour remplacer le G5 Sahel, n’a pas débouché sur des actions militaires transfrontalières concrètes tandis que les miliciens russes de l’Africa Corps, certes implantés au Mali, au Niger comme au Burkina Faso, enchaînent les revers militaires notamment depuis leur défaite face aux Touaregs à l’été 2025 dans la région de Kidal et n’ont jamais repris le contrôle de la zone des trois frontières.

Cette situation n’est pas sans rappeler le rôle qu’a joué la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan pendant l’occupation américaine de l’Afghanistan : comme les terroristes au Sahel, le réseau Al-Qaida avait pu survivre à l’incroyable effort des États-Unis et de leurs alliés en se réfugiant au Pakistan en 2005, dans les zones tribales, là où l’armée américaine ne pouvait pas se déployer sans risquer de déstabiliser complètement son allié pakistanais.

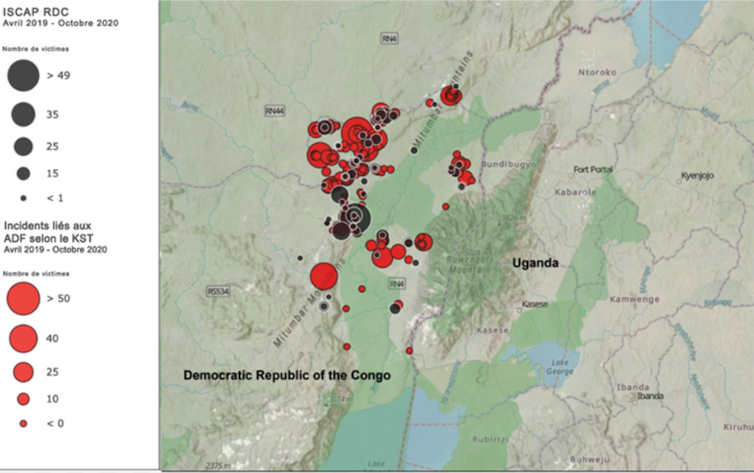

Cette configuration géographique « à l’afghane » concerne aussi les deux autres foyers du djihad en Afrique : la région du lac Tchad et le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC).

Dans cette dernière région, les djihadistes des ADF exploitent particulièrement l’« effet refuge » de la frontière entre l’Ouganda et la RDC. À l’origine, les ADF constituent un groupe djihadiste purement ougandais en lutte contre le gouvernement du pays. Mais à la fin des années 1990, les offensives répétées de l’armée ougandaise ont obligé le mouvement terroriste à migrer en direction de la RDC, où se situe désormais son sanctuaire, depuis lequel les djihadistes déstabilisent non seulement le Kivu mais aussi l’Ouganda, tout en échappant autant à l’armée congolaise qu’aux forces ougandaises.

Comme dans la zone des trois frontières, la frontière entre l’Ouganda et la RDC restreint les manœuvres des troupes conventionnelles, mais reste complètement ouverte aux groupes terroristes puisqu’elle sépare des États faillis qui n’ont pas les moyens d’assurer un véritable contrôle frontalier. D’autant que le Kivu comme la zone des trois frontières constituent de véritables zones grises, périphériques, où la présence de milices, la faiblesse des infrastructures, la distance par rapport aux centres du pouvoir rendent la présence de l’autorité régalienne pour le moins superficielle.

Des périphéries marginalisées en voie de devenir des terres de djihad

En plus d’être des espaces transfrontaliers, les nouveaux sanctuaires de l’EI en Afrique s’apparentent à des territoires marginalisés politiquement, économiquement et, parfois, culturellement. Éloignés des métropoles qui polarisent l’activité économique, peuplés d’ethnies minoritaires, ces territoires sont touchés par un rejet de l’État central, un régionalisme voire un sécessionnisme que l’EI exploite pour grossir ses rangs.

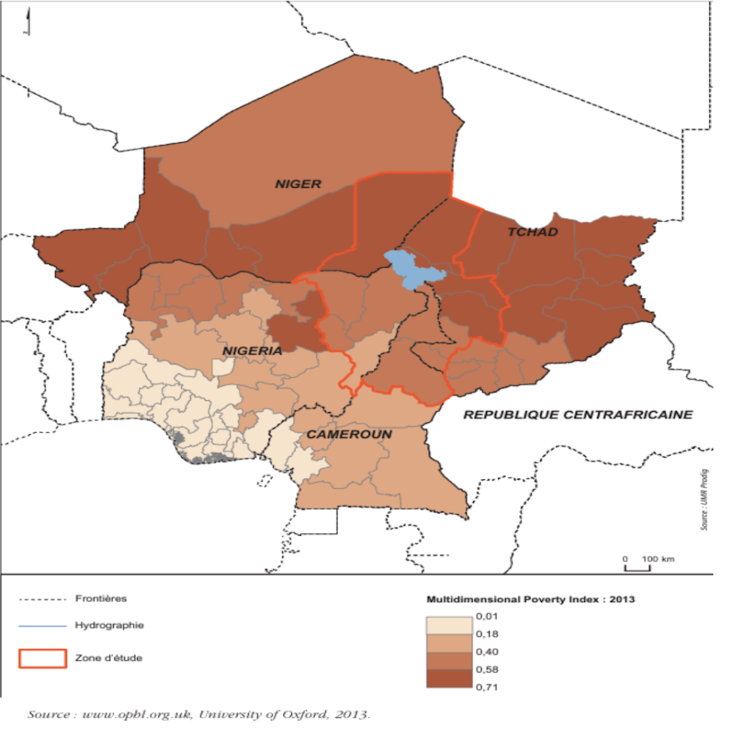

Le cas du Lac Tchad, territoire à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, est emblématique de ce lien entre marginalisation des territoires et développement de l’EI. Le groupe Boko Haram, affilié à l’EI depuis 2015, s’y appuie sur le sentiment d’abandon que nourrissent les ethnies musulmanes Haoussa et Kanouri peuplant le nord du pays, à l’encontre d’un État nigérian dominé par les ethnies chrétiennes du sud, comme les Yorubas.

D’autant que Boko Haram peut élargir son recrutement aux populations précarisées par l’assèchement du lac Tchad, qui basculent dans une économie de prédation à défaut de pouvoir produire de quoi se nourrir. Dans son ouvrage L’Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle ?, Serge Eric Menye avait déjà bien montré le lien entre marginalisation économique de certains territoires ruraux africains privés de débouchés économiques d’une part et développement du djihadisme d’autre part. Dans ces territoires, des activités criminelles, à l’image des « coupeurs de routes » autour du Lac Tchad, s’installent afin de pallier le recul de l’économie productive et créent un terreau particulièrement fertile pour le développement des groupes djihadistes.

Ces territoires offrent aux djihadistes la possibilité de développer leur classique discours de propagande appelant au djihad dit « défensif ». Au Kivu comme au nord du Nigeria, les musulmans constituent une minorité nationale, dominée par des pouvoirs exercés par (ou assimilés à) des populations chrétiennes. Cette réalité culturelle et politique sert le narratif de l’EI qui consiste souvent à mobiliser les musulmans pour protéger un « Dar al-Islam » menacé par un État « mécréant ». L’objectif proclamé – défendre des musulmans « opprimés » par un État « infidèle » – pourrait drainer des combattants de l’ensemble de l’Oumma, et il ne fait aucun doute que l’EI tentera de jouer cette carte à mesure que les marges musulmanes du Nigeria ou du Congo s’enfonceront dans la violence ou subiront les représailles des armées conventionnelles ou des milices locales non musulmanes comme les Maï-Maï au Kivu.

De ce point de vue, les territoires les plus prometteurs dans l’optique djihadiste sont ceux qui se trouvent à la frontière de l’Afrique chrétienne et de l’Afrique musulmane, comme la RDC ou le Nigeria.

Les freins à l’explosion du djihad africain

Même si le Kivu, le lac Tchad ou la zone des trois frontières tendent à devenir des sanctuaires de l’EI, l’analyse de ces territoires laisse apparaître plusieurs obstacles à l’implantation des djihadistes en Afrique.

Les mouvements djihadistes, tels qu’Al-Qaida en Irak puis son successeur l’EI, devaient leur succès au rejet par les populations locales d’une occupation étrangère : la filiale irakienne d’Al-Qaida s’était d’abord construite comme un mouvement de résistance à l’occupation américaine dans les villes du triangle sunnite au printemps 2003. Or, depuis le départ des Français du Mali, aucune puissance internationale (hormis la Russie) n’est présente dans les territoires touchés par le djihadisme, ce qui empêche les mouvements djihadistes africains de se présenter en force de résistance luttant contre une occupation étrangère.

Au lieu de s’opposer à des forces d’occupation, les djihadistes maliens, nigérians ou congolais se retrouvent souvent face à des milices locales comme les Maï-Maï au Congo ou les dozos au Mali : en Afrique, contrairement au Moyen-Orient, l’esprit local de résistance, bien loin de profiter aux djihadistes, joue clairement contre eux.

D’autant que la guerre contre les « musulmans déviants », autre moteur du djihad tel que le conçoit l’EI, ne semble pas trouver en Afrique un terreau favorable. En effet, quel que soit le pays considéré, la grande majorité des musulmans africains demeurent sunnites, malgré un essor récent du chiisme en Afrique de l’Ouest, si bien que les djihadistes de l’EI ne pourront pas transformer leur combat en une fitna (révolte) tournée contre les chiites, contrairement à leurs prédécesseurs irakiens ou syriens.

Privés du ressentiment antichiite ainsi que de l’esprit de résistance qui ont poussé tant d’Irakiens à rejoindre Al-Qaida en Irak puis l’État islamique, les djihadistes africains ne peuvent pas non plus s’appuyer sur la radicalité des populations locales. Majoritairement malikite, l’islam subsaharien reste moins exposé aux progrès de l’intégrisme que les territoires du Moyen-Orient dans lesquels l’approche hanbalite de l’islam permet des transferts plus faciles vers l’extrémisme.

Ainsi, le lac Tchad, la zone des trois frontières ou le Nord-Kivu pourraient, en théorie, devenir un « nouvel Afghanistan » pour reprendre les termes de Seidik Abba dans son ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Ces territoires présentent des caractéristiques géopolitiques communes : constitution d’un sanctuaire transfrontalier autour de périphéries marginalisées politiquement, culturellement et économiquement.

L’État islamique semble parfaitement conscient des opportunités que lui offre le continent africain, comme le montre l’essor de Boko Haram au Nigeria ou celui des ADF au Congo. Pour autant, aucune des trois provinces africaines de l’EI ne s’est pour l’instant substituée au berceau irako-syrien, malgré les défaites militaires de l’organisation au Levant.

Sans doute faut-il voir ici, entre autres facteurs explicatifs, l’effet des réticences des djihadistes à l’idée de déplacer l’épicentre du djihad du monde arabe vers les périphéries du monde musulman. Néanmoins, cet univers mental djihadiste où le monde arabe constitue encore le centre semble de plus en plus en décalage avec la réalité géographique du djihad dont l’Afrique subsaharienne tend à devenir l’épicentre.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.12.2025 à 19:23

Publication de documents dans l’affaire Epstein : pourquoi les victimes méritent plus d’attention que la « liste » des hommes puissants

Texte intégral (3079 mots)

Contrainte par la loi, l’administration Trump a rendu publics, vendredi 19 décembre, plusieurs milliers de documents relatifs au criminel sexuel Jeffrey Epstein, décédé en 2019. Mais, alors que les hommes puissants associés à l’affaire sont nommés, leurs profils analysés et disséqués en détail, les victimes survivantes, en revanche, restent le plus souvent une entité floue, reléguée à l’arrière-plan.

Le ministère de la justice états-unien a procédé à la divulgation partielle de documents issus de ce que l’on appelle désormais couramment les « dossiers Jeffrey Epstein ». D’autres publications sont attendues, à une date qui n’a pas encore été précisée. Sur une page spécifique de son site Internet, intitulée « Epstein Library », le ministère met à disposition divers documents, notamment des pièces judiciaires et d’autres archives rendues publiques en réponse à des demandes fondées sur la loi sur la liberté de l’information.

Leur publication a été ordonnée par le Congrès dans le cadre d’une loi bipartisane adoptée en novembre 2025. La date butoir fixée au 19 décembre 2025 a été respectée : le ministère de la justice a rendu publique une partie des documents en sa possession, environ huit heures avant l’expiration du délai.

Ces dossiers seront désormais scrutés, commentés et débattus par les responsables politiques comme par le grand public, avant d’être largement relayés dans les médias. Il s’agit du dernier épisode d’une affaire qui fait les gros titres depuis des années, mais selon un cadrage bien particulier. Une question domine en effet la couverture médiatique : « Quels hommes riches et puissants pourraient figurer sur la fameuse “liste” associée à ces dossiers ? » Les journalistes comme le public attendent de voir ce que ces documents révéleront au-delà des noms déjà connus, et si la supposée liste des clients dont la rumeur fait état depuis déjà longtemps finira par se matérialiser.

La tension entre récit dominant et voix des victimes

Jusqu’à présent, les titres se sont surtout concentrés sur des élites anonymes et sur les personnalités susceptibles d’être compromises ou mises en cause, reléguant au second plan celles dont la souffrance a pourtant rendu cette affaire digne de l’attention médiatique : les jeunes filles et les jeunes femmes victimes d’abus et de trafic sexuels de la part de Jeffrey Epstein.

Parallèlement, aux États-Unis, de nombreux articles ou reportages ont été consacrés aux victimes dans les médias. Certains d’entre eux, notamment sur CNN, ont régulièrement donné la parole aux victimes d’Epstein et à leurs avocats pour qu’ils puissent réagir aux derniers développements de l’affaire. Ces articles, émissions et reportages rappellent qu’il existe une autre version des faits, centrée sur les jeunes femmes au cœur de cette affaire, pour essayer de comprendre ce qu’elles ont vécu. Cette approche traite les victimes comme de véritables sources d’information, et non comme de simples preuves de la chute ou de la disgrâce d’autrui.

La coexistence de ces deux récits met en lumière un problème plus profond. Après l’apogée du mouvement #MeToo, le traitement médiatique des violences sexuelles et le débat public à leur sujet ont clairement évolué. Davantage de victimes prennent aujourd’hui la parole publiquement sous leur propre nom, et certains médias ont su s’adapter à cette évolution.

Pourtant, des conventions solidement ancrées quant à ce qui est considéré comme une information journalistique – conflits, scandales, figures influentes et rebondissements dramatiques – continuent de déterminer quels aspects de la violence sexuelle accèdent à la une des journaux et lesquels demeurent relégués en marge de l’actualité.

Cette tension soulève une question essentielle : alors même que la loi états-unienne autorise largement la divulgation de l’identité des victimes de violences sexuelles, et que certaines survivantes demandent explicitement à témoigner à visage découvert, pourquoi les pratiques journalistiques continuent-elles si souvent à taire leurs noms et à reléguer ces victimes au second plan dans le traitement de l’information ?

Ce que la loi autorise aux États-Unis – et pourquoi les rédactions s’en abstiennent le plus souvent

La Cour suprême des États-Unis a jugé, à de nombreuses reprises, que le gouvernement ne peut généralement pas sanctionner les organes de presse pour avoir publié des informations véridiques issues de documents publics, y compris lorsque ces informations révèlent l’identité d’une victime de viol.

Lorsque, dans les années 1970 et 1980, certains États ont tenté de punir les médias qui identifiaient des victimes à partir de noms déjà mentionnés dans des documents judiciaires ou des rapports de police, la Cour suprême a estimé que ces sanctions violaient le premier amendement de la Constitution états-unienne.

La réaction des rédactions a toutefois été paradoxale : plutôt que d’assouplir leurs pratiques, elles ont renforcé les limites qu’elles s’imposaient. Sous la pression des militantes féministes, des associations de défense des victimes et parfois de leurs propres journalistes, de nombreux médias ont adopté des politiques interdisant purement et simplement l’identification des victimes d’agressions sexuelles, en particulier sans leur consentement explicite.

Les codes de déontologie journalistique encouragent désormais les journalistes à « minimiser les dommages », à faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils nomment des victimes de crimes sexuels et à tenir compte des risques de retraumatisation ou de stigmatisation.

Autrement dit, ce que la loi américaine autorise est précisément ce que les règles éthiques des rédactions déconseillent.

Comment l’anonymat est devenu la norme et comment le mouvement #MeToo a rebattu les cartes

Pendant une grande partie du XXᵉ siècle, les victimes de viol étaient systématiquement nommées dans les médias américains – une pratique qui reflétait profondément les inégalités de genre de l’époque. La réputation des victimes était perçue comme un bien public, tandis que les hommes accusés de violences sexuelles faisaient souvent l’objet de portraits empathiques et détaillés.

À partir des années 1970 et 1980, les mouvements féministes ont mis en lumière le sous-signalement massif des agressions sexuelles et la stigmatisation des victimes. Les militantes ont fondé des centres d’aide et des lignes d’assistance, documenté la rareté des poursuites judiciaires et souligné qu’une femme craignant de voir son nom publié dans la presse pouvait renoncer à porter plainte.

Les législateurs ont adopté des « lois sur la protection des victimes de viol » qui limitaient l’utilisation des antécédents sexuels des victimes devant les tribunaux. Certains États sont allés jusqu’à interdire explicitement la publication de leur identité.

Dans ce contexte, et sous l’effet conjugué de ces réformes et de la pression féministe, la plupart des rédactions ont adopté, dans les années 1980, une règle par défaut consistant à ne pas nommer les victimes.

Plus récemment, le mouvement #MeToo a marqué un nouveau tournant. Des victimes issues du monde professionnel, politique ou du divertissement, ont choisi de témoigner publiquement, souvent sous leur propre nom, pour dénoncer des abus systémiques et des stratégies de dissimulation institutionnelle. Ces prises de parole ont contraint les rédactions à reconsidérer les voix qu’elles mettaient en avant dans leurs enquêtes.

Pourtant, #MeToo s’est aussi inscrit dans des conventions journalistiques préexistantes, où l’attention reste largement focalisée sur des hommes puissants et médiatisés, leurs chutes spectaculaires et des « moments de révélation ». Ce cadrage laisse peu de place aux réalités moins sensationnelles, mais essentielles, du processus de reconstruction, des incertitudes juridiques et des réponses communautaires.

Les effets involontaires du maintien de l’anonymat des survivantes

Il existe de bonnes raisons de préserver l’anonymat des victimes.

Les survivantes peuvent être exposées au harcèlement, à des discriminations professionnelles ou à des représailles de la part de leurs agresseurs si leur identité est révélée. Pour les mineures, se posent en outre des enjeux liés à la persistance des traces numériques. Dans certaines communautés où la violence sexuelle est fortement stigmatisée, l’anonymat peut littéralement constituer une protection vitale.

Mais des recherches sur le cadrage médiatique montrent que la manière dont les noms – ou leur absence – sont mobilisés n’est pas neutre.

Lorsque la couverture médiatique s’attache à décrire l’auteur présumé comme une figure complexe – dotée d’un nom, d’une carrière et d’une trajectoire – tout en reléguant la personne agressée au statut abstrait de « victime » ou « d’accusatrice », le public tend davantage à éprouver de l’empathie pour le suspect et à scruter le comportement de la victime.

Dans des affaires très médiatisées, comme celle de Jeffrey Epstein, cette dynamique est exacerbée. Les hommes puissants qui leur sont associés sont nommés, leurs profils analysés et disséqués. Les survivantes, sauf lorsqu’elles parviennent elles-mêmes à se faire entendre, demeurent une entité indistincte, reléguée à l’arrière-plan. L’anonymat censé les protéger tend alors à lisser leurs expériences, réduisant des récits singuliers de manipulation, de coercition et de survie à une catégorie sans visage.

Ce que cela révèle de notre conception de « l’actualité »

Cet effacement contribue à éclairer ce qui se joue aujourd’hui dans l’affaire Epstein. Le suspense médiatique ne réside pas tant dans la possibilité que d’autres victimes prennent la parole que dans les répercussions que ces témoignages pourraient avoir sur les hommes influents dont les noms seraient cités. Le cœur du récit s’est déplacé vers une question implicite : quels noms sont jugés dignes d’entrer dans l’espace médiatique – et lesquels restent en marge de l’histoire.

En anonymisant systématiquement les survivantes tout en traquant sans relâche une supposée liste de clients d’hommes puissants, les médias envoient, souvent malgré eux, un message clair sur les personnes qui comptent le plus.

Dans ce cadre, le scandale Epstein ne se concentre plus d’abord sur ce qui a été infligé pendant des années aux jeunes filles et aux jeunes femmes concernées, mais sur les membres de l’élite susceptibles d’être embarrassés, impliqués ou exposés publiquement.

Une approche journalistique véritablement centrée sur les survivantes partirait d’un autre ensemble de questions : quelles survivantes ont choisi de témoigner officiellement, et pour quelles raisons ? Comment les médias peuvent-ils respecter l’anonymat lorsqu’il est demandé, tout en continuant à restituer l’identité, la trajectoire et l’humanité des victimes ?

Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu éthique, mais aussi d’un choix éditorial. Il revient aux rédacteurs et aux journalistes de s’interroger sur ce qui fait réellement l’importance d’un article par exemple sur l’affaire Jeffrey Epstein : la révélation du prochain nom célèbre sur une liste ? ou le récit de la vie des personnes dont les abus ont précisément conféré à ces noms leur valeur médiatique ?

Stephanie A. (Sam) Martin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.12.2025 à 12:57

Libération massive de prisonniers politiques au Bélarus : le deal de Loukachenko avec Washington

Texte intégral (3323 mots)

Plus de mille prisonniers politiques croupissent toujours dans les geôles d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir sans discontinuer depuis 1994. Mais 123 d’entre eux, dont de nombreux responsables d’opposition de premier plan, viennent d’être libérés, en contrepartie de la levée de certaines sanctions américaines. Un « deal » qui s’inscrit dans le contexte plus large de l’implication de Minsk aux côtés de Moscou face à l’Ukraine.

La libération de 123 prisonniers politiques, le 13 décembre 2025, constitue un événement majeur pour le Bélarus, par son ampleur, par la notoriété de plusieurs détenus concernés, mais aussi par le contexte : cette vague s’inscrit dans une séquence de négociations et de marchandage diplomatique entre l’administration Trump et le régime d’Alexandre Loukachenko.

Selon Viasna, principale ONG bélarusse de défense des droits humains, il restait encore 1 110 prisonniers politiques au 15 décembre 2025. Depuis 2020 et la répression massive du mouvement de contestation né pour dénoncer le trucage par Alexandre Loukachenko de l’élection présidentielle tenue le 9 août de cette année-là, qui lui avait permis d’obtenir un sixième mandat consécutif, 4 288 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme pour des raisons politiques.

Une répression née en 2020 et devenue structurelle

En 2020, les arrestations ciblées avaient débuté dès le printemps, pendant la période préélectorale, dans une logique préventive visant à neutraliser des adversaires jugés dangereux – comme Viktor Babaryko ou Sergueï Tikhanovski, condamnés à respectivement 14 et 18 ans de prison en 2021.

Le pic correspond toutefois à l’après-élection présidentielle du 9 août 2020, période marquée par une mobilisation durable contre Alexandre Loukachenko, officiellement déclaré vainqueur – malgré les multiples preuves de fraude massive – avec 80 % des voix face à Svetlana Tikhanovskaïa, épouse de Sergueï et soutenue par l’ensemble de l’opposition démocratique.

Durant plusieurs mois, l’objectif du pouvoir est clair : étouffer une contestation perçue comme une menace pour la survie du régime. Arrestations, violences, condamnations : l’appareil coercitif est mobilisé pour briser la dynamique de rue et dissuader toute possibilité de protestation. Les années suivantes, la répression se poursuit, mais de manière plus diffuse : l’arbitraire et l’intimidation deviennent des instruments de contrôle, destinés à empêcher toute remobilisation.

Cette répression marque un durcissement du régime autoritaire bélarusse, qui se traduit également dans les modifications législatives : les infractions existantes voient leur définition élargie, et de nouvelles sont incluses dans le code pénal ; les peines sont alourdies ; des restrictions administratives et des outils de « labellisation » (extrémisme, terrorisme) permettant de criminaliser des actes ordinaires (reposts sur Internet, dons à des organisations indésirables, etc.) sont mis en place.

La répression ne vise plus seulement les personnes arrêtées à l’intérieur du pays. Depuis juillet 2022, une procédure pénale spéciale permet de juger un accusé en son absence, notamment lorsqu’il vit à l’étranger. Les procès par contumace deviennent ainsi un outil majeur de répression transnationale contre l’opposition en exil (responsables politiques, journalistes, activistes, chercheurs).

Dans ce cadre, 18 personnes – dont Svetlana Tikhanovskaïa (pour 14 ans) et son allié Pavel Latouchko (18 ans) – sont condamnées en 2023, et 114 autres en 2024.

Des libérations sous contrôle : de la mise en scène intérieure au marchandage externe

Les premières libérations significatives interviennent en 2023, avec un objectif d’abord tourné vers le public intérieur : montrer la « magnanimité » du bat’ka (« petit père », surnom de Loukachenko promu par la propagande), à l’égard de ceux qui acceptent de « se repentir ». Le régime met en scène ces séquences de manière spectaculaire, comme une véritable pédagogie de la soumission.

La libération, le 22 mai 2023, de Roman Protassevitch, qui avait été arrêté après l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair en 2021, illustre cette logique : le détenu libéré a offert, face caméra, un récit de repentance, largement médiatisé, voué à servir d’exemple à tous ceux qui seraient tentés de se rebeller contre le régime.

Dans le même esprit, une « commission de retour » a été créée par le décret présidentiel n° 25 du 6 février 2023. Elle ne correspond pas à une commission de grâce au sens strict : il s’agit d’une structure interinstitutionnelle destinée à traiter les demandes des Bélarusses vivant à l’étranger (un demi-million de personnes ont émigré depuis 2020) et souhaitant rentrer, en particulier ceux qui reconnaissent avoir commis des infractions et demandent pardon. Parallèlement, des détenus arrêtés lors des manifestations commencent à être libérés progressivement, notamment parce qu’ils arrivent au terme de leur peine (plus de 50 libérations en septembre 2023).

En 2024, les libérations prennent la forme de « vagues de grâce » associées à des moments symboliques (commémorations du 9 mai, événements politiques). L’année 2024 consacre aussi une consolidation institutionnelle après la réforme constitutionnelle adoptée par référendum le 27 février 2022.

Dans une apparente normalité, un nouveau cycle électoral s’ouvre le 25 février 2024, par un « jour de vote unique » qui combine élections législatives (110 députés) et municipales (plus de 12 000 sièges). Les scrutins offrent une large victoire aux forces pro-gouvernementales, en particulier à Belaïa Rous’. Puis, les 24–25 avril 2024, la première réunion de l’Assemblée populaire pan-bélarusse (Vsebelorusskoe narodnoe sobranie, VNS), élevée au rang d’organe constitutionnel, se conclut par la désignation de Loukachenko à la tête de son présidium. Le 26 janvier 2025, l’élection présidentielle entérine sa reconduction pour un septième mandat, avec un score officiel proche de 87 % et une participation dépassant les 85 %.

En 2025, la logique change : les libérations s’inscrivent davantage dans une stratégie de marchandage externe, principalement avec l’administration de Washington, et traduisent la volonté de Minsk de tester une normalisation des relations avec les pays occidentaux sans susciter la désapprobation de Moscou.

Après la visite, le 12 février 2025, du diplomate américain Christopher Smith (chargé du dossier bélarusse au Département d’État), trois détenus sont libérés le même jour (dont un citoyen des États-Unis) et transférés vers la Lituanie. La visite de l’envoyé spécial Keith Kellogg, accompagné de son adjoint John Cole et de Christopher Smith, les 20–21 juin 2025, est suivie par la libération de 14 prisonniers, dont Sergueï Tikhanovski (époux de Svetlana Tikhanovskaïa).

Les 10–11 septembre 2025, une nouvelle visite permet la libération négociée de 52 prisonniers, transférés vers la Lituanie, en échange d’un assouplissement des sanctions américaines, notamment visant la compagnie aérienne Belavia. On note également la présence de militaires américains comme observateurs lors des exercices militaires russo-bélarusses Zapad-2025, organisés près de Borisov.

Finalement, le 12 décembre 2025, le retour de John Cole à Minsk se solde par la libération de 123 personnes, dont Ales Bialiatski (prix Nobel 2022, fondateur de Viasna), Viktor Babaryko, ou encore les éminents représentants de l’opposition Maria Kolesnikova et Maxim Znak.

Cent quatorze d’entre eux sont ensuite transférés vers l’Ukraine et reçus par le président Volodymyr Zelensky le 13 décembre.

Cette libération s’est faite en échange d’une levée des sanctions américaines sur la potasse. John Cole s’est dit confiant quant à la libération de milliers de prisonniers politiques restants dans les mois à venir.

Le troc libérations/sanctions : un mécanisme déjà éprouvé avec l’UE

Ce mécanisme n’est pas nouveau. Après l’élection du 19 décembre 2010, plus de 700 personnes avaient été arrêtées lors de la répression d’une manifestation de contestation, dont plusieurs candidats. Par la suite, au moins 40 avaient été condamnées à des peines de prison ferme. Elles seront libérées entre 2011 et 2015 via la grâce présidentielle, généralement à condition de reconnaître les faits, demander la grâce et promettre de cesser toute activité politique.

Après la répression de 2010–2011, l’UE lie explicitement toute amélioration durable des relations avec Minsk à des progrès en matière de droits fondamentaux – au premier rang desquels figure la libération des prisonniers politiques. Ces libérations conduisent à un assouplissement des sanctions de l’UE, puis à une relance à partir de 2015 d’une coopération (Partenariat oriental, discussions sur facilitation des visas et réadmission, etc.).

Plusieurs analyses soulignent toutefois qu’à l’époque l’UE privilégie une logique de stabilité régionale plutôt qu’un changement structurel du régime bélarusse.

Le retour américain : dividendes diplomatiques rapides et divers gains pour Minsk

Cette fois, ce n’est pas Bruxelles, mais Washington qui prend l’initiative. Ses démarches s’inscrivent dans un cadre plus large – celui des discussions autour d’un règlement de la guerre en Ukraine –, mais elles produisent des résultats rapides.

D’un côté, l’administration Trump peut revendiquer des « dividendes » visibles : des libérations, médiatisées, présentées comme des avancées en matière de droits humains. De l’autre, Loukachenko remporte une victoire diplomatique : l’accueil de délégations américaines le repositionne comme interlocuteur « fréquentable » et contribue à sa légitimation internationale après des années d’ostracisation.

Minsk gagne aussi sur le terrain économique, tant la potasse occupe une place structurante dans l’économie bélarusse. Pour rappel, le chlorure de potassium entre dans les engrais « potassiques » largement utilisés en agriculture. Sa disponibilité et ses prix ont une répercussion directe sur les coûts des produits agricoles au niveau mondial. Il est également utilisé en industrie chimique, notamment dans la fabrication de savons/détergents, et de manière plus marginale dans l’industrie alimentaire comme substitut de sel ou additif. En 2019, Belaruskaliï (monopole d’État) représentait près de 20 % de la production mondiale de potasse, environ 4 % du PIB et 7 % des exportations bélarusses, constituant une source majeure de recettes fiscales et de devises, aux côtés de la transformation du pétrole russe.

Les sanctions américaines (août 2021), puis européennes (2022), ont entraîné une chute importante de la production, une réorientation des exportations vers la Russie et la Chine à partir de 2023 et une pression sur les prix. En ce sens, la levée des sanctions sur la potasse peut améliorer les finances publiques et desserrer la dépendance accrue de Minsk vis-à-vis de Moscou.

La coopération américaine avec Minsk a déjà été perçue comme un moyen d’éloigner le Bélarus de la Russie. Durant le premier mandat Trump, la visite à Minsk de Mike Pompeo, alors secrétaire d’État, le 1er février 2020, s’inscrivait dans une tentative de normalisation après des années de gel diplomatique. Elle était intervenue à un moment de tensions entre Minsk et Moscou, notamment autour de l’énergie. Pompeo avait alors annoncé que les producteurs américains seraient prêts à fournir au Bélarus jusqu’à 100 % de ses besoins en pétrole à des prix « compétitifs », ce qui avait irrité la Russie. Ce rapprochement Washington-Minsk avait été mis à l’arrêt à partir de la répression à grande échelle déclenchée par Loukachenko à partir d’août 2020.

Une fracture possible entre Washington et Bruxelles ?

Commentant la levée partielle de sanctions, la cheffe de l’opposition en exil Svetlana Tikhanovskaïa a déclaré :

« Les sanctions américaines visent des personnes. Les sanctions européennes visent un changement systémique : mettre fin à la guerre, permettre une transition démocratique et garantir que les responsables rendent des comptes. Ces approches ne sont pas contradictoires ; elles se complètent mutuellement. »

Jusqu’ici, les positions américaine et européenne étaient globalement alignées (non-reconnaissance de la légitimité de Loukachenko, sanctions, soutien à l’opposition). Les initiatives de l’administration Trump ouvrent néanmoins une brèche : si Washington assouplit sa posture, combien de temps les Européens pourront-ils maintenir une ligne ferme – sanctions, soutien à l’opposition, refus de légitimation – dans un climat transatlantique plus incertain ?

Les responsables européens ont salué les libérations et la médiation américaine, tout en réaffirmant que les sanctions de l’UE relèvent de décisions européennes et qu’elles restent en place au regard des objectifs stratégiques de l’Union. Par ailleurs, d’après les informations publiques disponibles, l’UE ne semble pas avoir été associée aux négociations elles-mêmes ; elle aurait plutôt été informée et consultée en aval, notamment pour organiser l’accueil des personnes libérées.

De son côté, Loukachenko s’est empressé de dissiper tout doute quant à sa fidélité vis-à-vis de Moscou. Il a insisté publiquement sur le fait qu’un « gros deal » avec Washington ne se ferait « pas aux dépens de la Russie » et qu’il est « en plein accord » avec Vladimir Poutine. En l’absence de commentaire officiel du Kremlin, on peut supposer que les dirigeants russes ont été informés des négociations.

Quel impact sur le régime et sur l’opposition en exil ?

La rapidité des libérations interroge sur la perception que le régime a de l’opposition. Loukachenko semble suffisamment assuré de la solidité du système pour ne plus craindre une déstabilisation intérieure. À ses yeux, l’opposition en exil serait marginalisée, sans relais dans la société, et divisée par des rivalités internes. Le pouvoir n’a jamais cherché à emprisonner tous ses opposants : il leur a souvent laissé la possibilité de quitter le pays – ou l’a imposée (Maria Kolesnikova avait été emprisonnée après avoir déchiré son passeport à la frontière afin d’éviter une expulsion).

L’opposition s’est reconstituée à l’étranger, notamment entre Vilnius et Varsovie, avec des structures quasi gouvernementales : le bureau de Sviatlana Tikhanovskaïa, à la fois plate-forme de coordination des forces démocratiques, vitrine internationale et point de contact institutionnel ; le Cabinet transitoire unifié, conçu comme un « gouvernement en exil » préparant une éventuelle transition ; le Conseil de coordination, pensé comme une alternative au Parlement, malgré la difficulté à maintenir un lien organique avec la société restée au pays, comme l’a montré la faible mobilisation lors des élections qu’il a organisées en mai 2024. Dans ce contexte, l’action de l’opposition en exil se concentre sur le lobbying pour maintenir ou durcir les sanctions, la documentation des violations des droits humains et la préparation de scénarios de transition. Sa capacité à peser sur l’intérieur demeure limitée, faute de relais organisés et face au coût très élevé de l’engagement politique au Bélarus.

On peut toutefois se demander si Loukachenko n’est pas aveuglé par son opportunisme de court terme et s’il ne sous-estime pas les risques à long terme de ces libérations qui vont redynamiser l’opposition en exil. La diaspora bélarusse n’a jamais été aussi nombreuse (plus d’un demi-million de Bélarusses ont quitté le pays depuis 2020), l’opposition en exil n’a jamais été aussi bien structurée et institutionnalisée, et elle n’a jamais bénéficié d’un soutien aussi important de la part de la communauté internationale – ou, du moins, de l’UE.

Une nouveauté symbolique : l’Ukraine comme pays d’accueil

Si les prisonniers libérés lors des premières vagues ont été transférés vers la Lituanie, la majorité de ceux libérés en décembre 2025 a été, nous l’avons dit, accueillie par l’Ukraine – un fait symboliquement fort. Après 2020, de nombreux Bélarusses avaient fui vers l’Ukraine ; après le début de la guerre en février 2022, une partie a réémigré vers la Pologne et la Lituanie.

Jusqu’ici, l’attitude ukrainienne envers Minsk a été marquée par la prudence, afin d’éviter de pousser Loukachenko vers une implication plus active aux côtés de la Russie. Si Zelensky a condamné la répression de 2020, Kiev ne s’est pas engagé de manière systématique auprès de l’opposition bélarusse en exil. La séquence de décembre 2025 pourrait-elle ouvrir un changement ? Kiev pourrait-il devenir, aux côtés de Vilnius et Varsovie, un troisième pôle politique de l’opposition bélarusse ?

Olga Gille-Belova ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.12.2025 à 15:39

La transition verte, un contrat social à réinventer

Texte intégral (1961 mots)

Parmi les mesures destinées à atténuer les effets du changement climatique, les politiques fiscales et sociales jouent un rôle central pour garantir une transition écologique équitable. Cela suppose toutefois de prendre en compte les différences de situation et les vulnérabilités propres aux différents groupes sociaux. Des études menées en 2024 par des chercheuses et chercheurs de l’AFD en partenariat avec des universités en Afrique du Sud, en Colombie et au Mexique ont évalué ces dispositifs. Leurs conclusions apportent des pistes concrètes pour que les politiques sociales et fiscales accompagnent efficacement les transitions écologiques non seulement sans accroître les inégalités, mais également en contribuant activement à les réduire.

Le changement climatique constitue sans aucun doute le défi le plus important auquel l’humanité est confrontée.

En menaçant les progrès en termes de réduction de la pauvreté, d’amélioration des conditions de travail et de développement durable, il rend d’autant plus urgents les efforts visant à atténuer ses effets. Cependant, il devient également essentiel d’intégrer les questions d’équité dans les discussions, car les impacts du changement climatique ne sont pas répartis de manière uniforme.

Les transitions écologiques, conçues pour répondre à la crise climatique en évoluant vers un modèle de développement résilient et durable, impliquent de transformer en profondeur nos économies et nos modes de production pour les rendre plus durables. Cependant, ces transitions, pouvant provoquer des chocs socio-économiques et des pertes d’emploi, risquent de creuser les inégalités à travers un impact négatif disproportionné sur les plus vulnérables si la justice n’en constitue pas le socle. Elles sont avant tout un choix de société qui repose sur la répartition des coûts, des opportunités et des protections face aux changements à venir. D’où l’urgence de faire des transitions écologiques des transitions justes.

C’est dans cette perspective que le rôle des politiques sociales et fiscales devient essentiel. Elles doivent être repensées pour construire un contrat social plus équitable qui sera capable de répondre à l’aggravation des inégalités et d’accompagner les changements qu’impliquent les transitions écologiques.

Dans une synthèse des travaux récents menés avec nos partenaires, nous avons analysé comment les politiques sociales et fiscales peuvent être à la fois un facteur d’atténuation des risques de la transition, mais aussi un levier de transformation sociale.

Le cœur de notre analyse est que les transitions écologiques doivent se structurer autour de deux piliers fondamentaux : ne laisser personne de côté et répartir équitablement les coûts et les bénéfices.

Pour ce faire, nous proposons des éclairages et des outils pratiques pour rendre cette équité opérationnelle et concilier objectifs climatiques et sociaux, en mobilisant des exemples de l’Afrique du Sud, du Mexique et de la Colombie.

Nous prenons la transition juste comme point de départ, car elle est de plus en plus reconnue comme le cadre de référence pour la construction d’économies durables. Cette approche met l’accent sur la dimension sociale de la transition écologique et énergétique et souligne la nécessité de garantir les moyens de subsistance des personnes affectées négativement par cette transition. Elle prône une transition inclusive vers une économie sobre en carbone et durable, qui ne laisse personne de côté.

Quels effets des transitions écologiques sur les inégalités ?

Cette approche juste est indispensable en raison des effets potentiellement inégaux des politiques de transitions sur les différents groupes sociaux. La transformation structurelle qu’implique la transition écologique crée à la fois des opportunités et des vulnérabilités, et risque d’exacerber les inégalités existantes. Certains travailleurs seront en mesure de s’adapter et bénéficier des nouvelles technologies bas-carbone, d’autres risquent d’être laissés pour compte.

Certains groupes de la population sont particulièrement exposés à ces risques.

Un travail de recherche mené en Colombie constate que les femmes, les personnes issues d’une formation technique et les travailleurs informels ont moins de chance de pouvoir occuper des « emplois verts », c’est-à-dire des emplois qui contribuent à protéger les écosystèmes et la biodiversité ; réduire la consommation d’énergie, de matériaux et d’eau ou encore de diminuer l’intensité carbone de l’économie.

Introduire des instruments fiscaux – taxes énergétiques, réformes de subventions – peut également produire des effets inégalitaires lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de mécanismes de redistribution. Le cas d’une taxe sur les carburants au Mexique le démontre : les ménages à faibles revenus consacrent une part plus importante de leurs revenus à leurs besoins énergétiques, ont une capacité d’adaptation limitée, et sont particulièrement vulnérables aux politiques de transition inéquitables.

Une approche juste des transitions vertes, qui prend en compte ces vulnérabilités, devient donc essentielle. Mais comment traduire efficacement ces principes en politiques sociales et fiscales ?

Quelles politiques sociales pour soutenir une transition juste ?

Pour éviter que les transitions écologiques accentuent les inégalités, nos recherches ont conclu que les politiques sociales doivent soutenir les personnes les plus exposées en identifiant les groupes à risque.

Une étude réalisée sur le secteur minier du charbon en Afrique du Sud établit le profil des travailleurs qui risquent une perte d’emploi suite à une transition énergétique : près de 80 % de ces travailleurs sont des jeunes (entre 15 et 35 ans) employés dans la province de Mpumalanga, au nord-est du pays. Par ailleurs, dans le Mpumalanga, le taux de personnes ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) s’élève à 45,9 % en 2023 chez les jeunes avec de fortes disparités en termes de genre.

Ces données désagrégées sont importantes car elles permettent d’orienter des politiques ciblées et adaptées aux vulnérabilités spécifiques des différents groupes, ici les jeunes et les femmes. Parmi ces politiques, les priorités les plus urgentes visent à faciliter la transition des jeunes à faibles revenus vers des emplois verts, ainsi que la mise en place des mesures renforçant l’économie des soins (petite enfance, soutien aux familles), pour lutter contre les obstacles limitant la participation des femmes au marché du travail tout en créant des opportunités d’emploi et de la diversification économique.

Le travail de recherche sur les politiques de transitions justes appliquées au secteur minier en Afrique du Sud propose des mesures de protection sociale (aide ponctuelle au revenu, aide à la mobilité, formations et options de retraite anticipée) adaptées aux cohortes spécifiques de travailleurs déplacés en fonction de leur âge et de leurs compétences.

Pour être efficaces, les politiques sociales doivent également investir dans des compétences adaptées aux secteurs émergents (carburants durables, services aux entreprises). Les stratégies de formation doivent aller au-delà des savoir-faire génériques pour privilégier des parcours vers l’emploi, notamment dans les zones fortement dépendantes du charbon comme Nkangala en Afrique du Sud.

L’étude de l’écosystème de compétences des micros, petites et moyennes entreprises révèle des biais structurels des politiques et stratégies actuelles de transition en faveur des grandes entreprises. Des formations spécifiques conçues avec les entreprises pourront également garantir une adéquation avec la demande réelle du marché du travail.

Quelles politiques fiscales pour financer une transition équitable ?

Réorienter les subventions énergétiques pour créer de l’espace fiscal est un premier levier pour une transition juste. Les rediriger vers des investissements verts ciblés socialement – en particulier pour les ménages à faible revenu – élargis à la fois l’espace fiscal et améliore l’équité de la transition. C’est ce que montre les travaux de recherche au Mexique qui proposent de réallouer les subventions à l’électrique vers l’installation de panneaux solaires dans des municipalités stratégiques. Cette reconfiguration des flux financiers permettra de générer une part d’électricité entre 6,9 % et 9,2 % de la consommation régionale totale sans construction de nouvelles centrales et bénéficierait directement aux ménages.

Au-delà des réallocations des ressources existantes, une transition juste nécessite la mobilisation de nouvelles recettes d’une manière progressive et durable. Sans mesures compensatoires adéquates, la fiscalité environnementale risque d’accroître les inégalités. Au Mexique, l’effet régressif d’une taxe sur les carburants a été démontré. Un transfert universel pur serait un mécanisme efficace pour compenser ces effets régressifs. Ça consiste en un montant égal par habitant et inconditionnel pour l’ensemble de la population.

Au-delà des outils et des mesures techniques, ces travaux démontrent la nécessité de repenser notre contrat social. Une transition écologique juste ne se résume pas à corriger des effets indésirables : elle doit redéfinir la manière dont nos sociétés répartissent l’effort, la protection et les opportunités. Les travaux de l’Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD) rappellent d’ailleurs que sans un nouveau pacte social, fondé sur la justice et la redistribution, les transitions risquent de renforcer les fractures existantes.

Reconnaître que certains supporteront davantage les coûts de la transition – parce que leur emploi, leur territoire ou leurs conditions de vie les exposent plus fortement – est un point de départ essentiel. Dans un contexte de polarisation croissante, remettre la solidarité au centre est indispensable : elle seule permet de maintenir l’adhésion collective face aux transformations à venir.

Une transition juste suppose donc d’assumer collectivement ces asymétries et d’organiser une solidarité réelle : entre générations, entre territoires, entre groupes sociaux. C’est ce qui permettra à la transition verte d’être non seulement possible, mais aussi légitime et durable.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

17.12.2025 à 16:17

Musées, expositions et sinologie : les nouveaux instruments du soft power chinois

Texte intégral (4308 mots)

Alors que de nombreuses critiques visent son système politique et certaines de ses pratiques économiques, la Chine multiplie les initiatives d’influence à l’étranger. En France, musées, expositions et centres de sinologie jouent un rôle clé dans la diffusion d’une image apaisée et avantageuse du pays, centrée sur sa richesse culturelle et artistique ainsi que sur ses liens d’amitié avec la France qui remontent à plusieurs siècles. Examen des principaux instruments de ce soft power chinois.

En France, et plus généralement dans les pays occidentaux, la République populaire de Chine a été, ces dernières années, largement critiquée pour sa volonté d’hégémonie, pour la concurrence déloyale que ses industries représentent pour leurs homologues européennes, pour les conditions de travail, la liberté d’opinion, la politique conduite dans la région du Xinjiang (Ouïghours) ou encore les tensions autour de Taïwan, liste non exhaustive.

Face à ces nombreuses critiques de son modèle, Pékin a décidé de développer des actions visant à redorer son image. Ces actions relèvent de ce que le politologue américain Joseph Nye a désigné dans les années 2000 comme le soft power : il s’agit de mettre en œuvre des stratégies d’influence par la diplomatie, l’aide économique ou encore la culture. Le but est d’améliorer sa réputation, d’orienter en sa faveur les décisions des acteurs internationaux et d’attirer les acheteurs étrangers.

Après l’implantation dans de nombreux pays au milieu des années 2000 des instituts Confucius qui visent à promouvoir la langue et la culture chinoise à l’international, de nouvelles actions ont émergé, ciblant davantage le volet culturel, historique et artistique. Celles-ci passent par les musées et les expositions.

Musées et expositions comme vision bienveillante de la culture chinoise

En 2001, Paris et Pékin signent une convention sur l’ouverture d’un centre culturel chinois en France. En 2002, le Centre culturel de Chine est inauguré à Paris sur 4 000 mètres carrés. C’est le premier centre de ce type dans un pays européen. Le jardin de style chinois comprend une reproduction de la Cité interdite et une statue de Confucius, deux symboles forts de la culture chinoise. En plus des cours de langue, le centre organise de nombreuses manifestations culturelles et dispose d’une bibliothèque-médiathèque.

En dehors des fêtes traditionnelles ou des festivals thématiques, les expositions y tiennent une place majeure. Leurs thèmes sont naturellement orientés vers une présentation harmonieuse et apaisée de la Chine (céramiques, calligraphie, porcelaine, zodiaque, costumes, médecine, pandas), et elles cherchent souvent à mettre en avant les relations amicales entre les deux pays (par exemple, en septembre 2025 ont été organisés le troisième festival mode et culture sino-français et une exposition sur les premiers dictionnaires français-chinois).

C’est aussi l’occasion de présenter la Chine comme destination touristique et de mettre en valeur sa diversité. Les provinces font régulièrement l’objet d’expositions aux titres évocateurs : « Xinjiang, une destination incontournable », mai 2025 (qui montre le côté tourisme et diversité, y compris chez les Ouïghours, pour contrer les critiques) ; « Pourquoi le Yangtsé est-il si fascinant », 2025 ; « Exposition thématique sur le tourisme culturel du Zhejiang », 2023 ; « Saveur de Chine, voyage gastronomique au Ningxia », 2023 ; et bien d’autres encore.

Peu après l’ouverture du Centre culturel de Chine à Paris, une vingtaine d’instituts Confucius ont été créés en France. Vingt ans après, il y en a aujourd’hui 17, répartis dans les différentes régions françaises. Ils associent le monde universitaire, les collectivités territoriales, le monde associatif.

La moitié d’entre eux sont des instituts cogérés par une université française et une université chinoise. Ces instituts culturels chargés de diffuser la culture et la langue s’inspirent du réseau de l’Alliance française (créée dès 1883), du British Council (1934), du Goethe Institute (1951), de l’Institut Cervantes (1991) et d’autres (une vingtaine de pays). Ils visent à faire connaître le pays de façon positive et attractive à travers sa culture : littérature, gastronomie, tai-chi, kung-fu, calligraphie, cérémonie du thé, etc.

Ainsi, ce soft power a été agrégé à la notion confucéenne d’harmonie comme fondement de la société (unité, camaraderie, paix et coordination permettant de s’appuyer sur la force morale plutôt que physique). Néanmoins, le Sénat a ouvert en juin 2021 une mission d’information conduisant à un rapport d’information intitulé « Mieux protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques ». Ce rapport abordait la question des instituts Confucius et rappelait que plusieurs dizaines ont fermé en Europe et en Amérique du Nord.

Aujourd’hui, ces instituts sont gérés par une fondation chinoise qui s’inspire dans son fonctionnement du modèle des alliances françaises. L’objectif est la dépolitisation de la dimension culturelle. Ainsi, tout ce qui est sujet à polémique est évité pour laisser la place aux sujets consensuels sur l’histoire, les traditions, les arts, le commerce.

Musées et expositions comme témoins de l’amitié franco-chinoise

L’amitié franco-chinoise repose sur plusieurs siècles de coopération et notamment sur les premiers échanges entre l’empereur Kangxi et Louis XIV.

Cette relation sert de levier pour renforcer les coopérations. Dès 2011, la coopération entre la Cité interdite et le musée du Louvre s’est renforcée, avec l’exposition « La Cité interdite s’expose au Louvre », consacrée à « l’histoire croisée des deux dynasties » et alliant architecture et œuvres d’art (costumes impériaux, portraits d’empereurs, objets de jade, porcelaine, bronze…). L’objectif est d’admirer la Chine impériale et son raffinement. L’idée est aussi de mettre en avant les similitudes et différences entre les deux pays et leurs cultures.

Plus tard, deux expositions « La Chine à Versailles. Art et diplomatie au XVIIIᵉ siècle » auront lieu pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1964).

La première exposition, en 2014, vise à mettre en évidence les relations entre les deux pays dès le règne de Louis XIV, les liens d’admiration et d’intérêt réciproques et de nombreuses découvertes mutuelles. La famille royale à Versailles avait un attrait pour tout ce qui venait de Chine. L’exposition rappelle aussi le rôle des missionnaires jésuites envoyés en Chine et la naissance de la sinologie française. Au XVIIIᵉsiècle, il y a eu en France une fascination pour les produits artistiques chinois (porcelaines, étoffes, papiers peints, meubles en laque…). En 1775, la reine Marie-Antoinette fit aménager un jardin anglo-chinois, à proximité du petit château de Trianon avec un « jeu de bague chinois » (sorte de manège avec des paons, dragons et figures chinoises).

L’opération a été renouvelée en 2024 à l’occasion du soixantième anniversaire. Le château de Versailles et le musée du Palais de la Cité interdite ont présenté une exposition consacrée aux échanges entre la France et la Chine aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Celle-ci présente des collections des deux musées liées aux sciences, à l’art, à la diplomatie et aux échanges commerciaux. Elle montre comment, à la cour de France, la Chine et l’art chinois sont appréciés (importations, transformation, imitation des produits de la Chine…), et que l’art chinois a constitué une source d’inspiration pour les artistes français (peinture, architecture, jardins, littérature, musique, sciences…). Les œuvres rassemblées à Pékin visent aussi à montrer la réciprocité (intérêt des empereurs chinois pour les connaissances scientifiques françaises) et les liens d’amitié entre les deux pays.

Toujours en 2024, une année franco-chinoise du tourisme culturel a été programmée pour « faire découvrir les grands chefs-d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui de la culture chinoise en France ». En France, le Musée national des arts asiatiques (musée Guimet) a été sollicité et a proposé des œuvres sur la Chine (porcelaines, orfèvreries Ming, œuvres d’art, peintures, calligraphie) issues des musées chinois. Un partenariat a ainsi été noué avec l’agence Art Exhibitions China et des représentations d’opéra chinois ont été organisées. Le centre Pompidou a lui aussi participé avec le West Bund Museum de Shanghai avec des artistes contemporains, témoins du changement de la Chine sur les dernières décennies. D’autres institutions, en province, ont été partenaires : exposition à Deauville, parc animalier du Morbihan, opéra de Bordeaux.

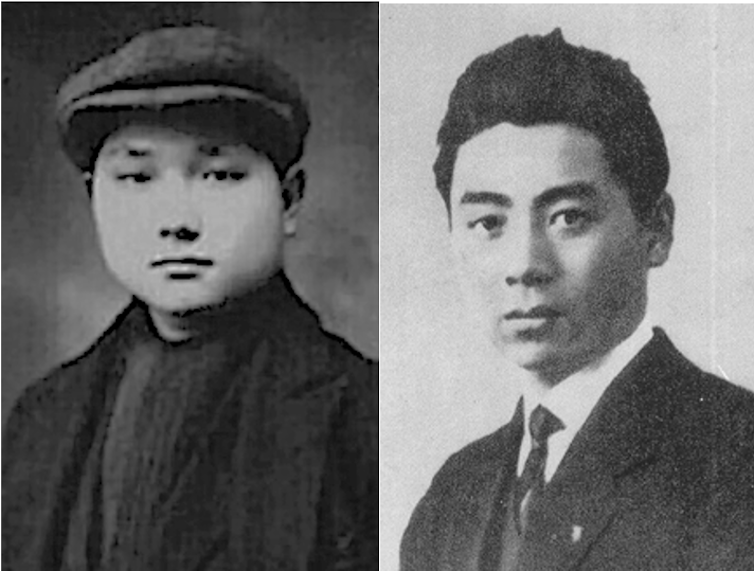

Enfin, un musée tient une place à part : le musée historique de l’Amitié Franco-Chinoise en France, situé à Montargis dans un ancien bâtiment de plus de 400 mètres carrés datant de plus de 300 ans, et acheté par le gouvernement de la Province du Hunan en 2015. L’inauguration officielle a lieu en 2016. Le musée, complété par diverses places, lieux et monuments dans la ville de Montargis, musée présente l’histoire du mouvement des étudiants-travailleurs chinois en France dans les années 1920 à Montargis. L’idée est de diffuser la culture, mais aussi de rappeler l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Le Mouvement Travail-Études avait à l’époque accueilli en France de futurs leaders chinois, tels que Zhou Enlai (1898-1976), arrivé en France en novembre 1920 et reparti en Chine en septembre 1924, ou Deng Xiaoping (1904-1997), arrivé en France en 1920 et reparti en Chine en 1927 (après une année en URSS).

Ces jeunes travailleurs ont étudié le marxisme et sont à l’origine de la fondation du Parti communiste chinois. Plus de 2 000 jeunes Chinois vont venir à Montargis comme étudiants-ouvriers.

Les centres de sinologie comme vecteur de la culture chinoise dans le monde académique

Plus récemment, la Chine a développé la notion de centres de sinologie avec notamment la création du Centre mondial de sinologie de l’Université des langues et cultures de Pékin, basé à Qingdao, dans la province du Shandong. L’objectif est de faire coopérer des sinologues de plus de 100 pays et de regrouper de nombreuses ressources (centre de connaissances, de traduction, de conférences…). Le Centre s’appuie sur l’expérience de l’Université des langues et cultures de Pékin (BLCU), communément appelée « la petite ONU », spécialisée notamment dans l’enseignement du chinois à l’échelle mondiale. Dans sa présentation officielle, il est indiqué que « le centre s’engage à contribuer à la construction d’un avenir commun pour l’humanité, ainsi qu’à la promotion des échanges culturels et de la compréhension mutuelle. […] Les experts du monde entier pourront mieux comprendre la Chine, raconter son histoire et avoir une compréhension plus claire de la culture chinoise ».

La Chine a également développé des centres et des chaires de sinologie dans différents pays. L’exemple de la Grèce est assez parlant avec le Hellenic Sinology Center (HSC). L’Université ionienne et l’Université des langues et cultures de Pékin ont signé un accord-cadre établissant le HSC, qui fonctionne comme un institut de recherche conjoint dans le cadre du Centre universitaire pour la recherche et l’innovation de l’Université ionienne (UCRI). Il est par ailleurs soutenu par la chaire Unesco sur les menaces pesant sur le patrimoine culturel et les activités liées au patrimoine culturel de l’Université ionienne. Il sert de pont pour la collaboration universitaire entre la Chine et la Grèce. La sinologie y est définie de la manière la plus large possible.

Toutes ces actions vont dans le même sens et ont le même but : promouvoir l’image de la Chine à travers sa richesse culturelle, en s’appuyant sur les liens existants et l’amitié entre les pays. Afin de ne pas se heurter à des critiques habituelles, l’idée de réciprocité est mise en avant par la Chine : les expositions et musées font l’objet de projets croisés (en France et en Chine). Les commissaires d’expositions sont français et chinois, à part égale.

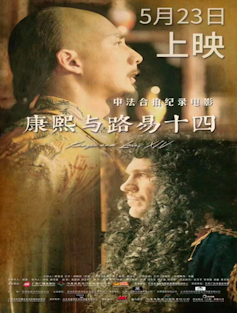

L’exemple le plus symbolique est le film documentaire Kangxi et Louis XIV, sorti l’an dernier en France et en Chine, réalisé par le cinéaste français Gilles Thomson et le cinéaste chinois La Peikang, co-produit et appuyé par des conseillers scientifiques français et chinois.

On constate que l’ensemble de ces actions vont dans le même sens et sont coordonnées. L’objectif semble atteint, au regard du succès des manifestations, de l’engouement du public, et plus généralement de la consommation continue et croissante de produits chinois (le but final). Même si pour cette dernière, il est difficile de mesurer les effets réels du soft power, il semblerait que celui-ci joue un rôle. Ainsi, des critiques peuvent aussi exister à l’encontre de l’hégémonie américaine (McDonald’s, Apple, Google… ont fait l’objet de critiques et de sanctions) et il semble qu’aujourd’hui, à choisir entre Tesla et BYD, l’opinion publique française penche pour le produit chinois. Cette opinion est très volatile mais le soft power peut aider et, en la matière, les initiatives chinoises sont plus nombreuses que celles des États-Unis.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

17.12.2025 à 12:20

Mille sept cents ans après le concile de Nicée, la visite historique du pape Léon XIV

Texte intégral (2060 mots)

L’actualisation du concile de Nicée à l’occasion du voyage, en novembre 2025, du pape Léon XIV en Turquie permet de réfléchir aux enjeux de ce concile pour la géo-ecclésiologie (étude du rapport de l’Église aux territoires) actuelle. Le pape promeut une approche dynamique de Nicée : quel impact sur l’unité des Églises et sur le dialogue œcuménique et interreligieux ?

Dans l’avion qui l’amenait de Turquie au Liban le dimanche 30 novembre 2025, le pape Léon XIV a expliqué pourquoi il avait souhaité effectuer ce voyage dans la région :

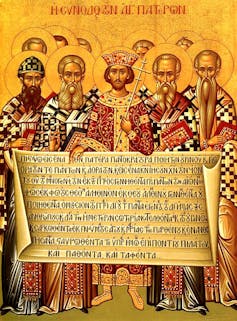

« La première raison […] était le 1 700e anniversaire du Concile de Nicée […] pour commémorer le grand événement : l’accord de toute la communauté chrétienne et la profession de foi, le Credo de Nicée-Constantinople. »

Faut-il voir dans ce déplacement un simple hommage aux sources du christianisme ou, au-delà, un choix symbolique qui annonce une orientation importante de ce que sera le pontificat de ce pape de 70 ans élu en mai dernier ?

L’évolution de l’adjectif « œcuménique »