ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

01.10.2025 à 16:28

Ce que nous apprend l’histoire du féminisme au Québec

Texte intégral (2991 mots)

Retour sur la longue histoire du féminisme québécois, sur ses figures marquantes et sur la relation entre ce mouvement, lui-même hétérogène, et diverses autres structures, qu’il s’agisse de partis politiques ou d’organisations de défense des droits des peuples autochtones.

Un sondage effectué en juillet 2025 montre que plus de 56 % de la jeune génération québécoise (18–34 ans) soutient l’indépendance du Québec. Pourtant, cette même génération se mobilise avant tout pour des luttes mondiales telles que l’écologie, la justice sociale et le féminisme. Comment comprendre ce paradoxe apparent ?

L’histoire du mouvement féministe au Québec offre une clé de lecture : elle montre comment, depuis plus d’un siècle, les luttes féministes se sont entremêlées, parfois harmonieusement, parfois plus douloureusement, avec divers projets d’émancipation politique, dont celui de la souveraineté du Québec.

Aux origines

Dès le début du XXe siècle, le féminisme québécois s’inscrit dans un double héritage : celui de l’implication des femmes dans les paroisses catholiques et celui des réseaux atlantiques. Ces réseaux comprennent des échanges et des circulations de personnes et d’idées entre l’Europe et l’Amérique du Nord depuis le XVIIIe siècle. C’est à partir de ces espaces que certaines prennent la parole et portent dans la sphère publique des questions liées aux inégalités sociales et politiques, comme l’absence de suffrage universel ou les écarts salariaux.

En 1902, la militante féministe Robertine Barry fonde le magazine bimensuel le Journal de Françoise, qui promeut les droits des femmes. Trois ans plus tard, elle participe avec une autre journaliste, Éva Circé-Côté, à la création de l’Association des femmes journalistes canadiennes françaises, qui regroupe des militantes engagées dans les combats progressistes de l’époque.

Circé-Côté publie dans le journal les Débats jusqu’à la condamnation de celui-ci par l’archevêque de Montréal en 1903, condamnation certes morale mais très influente dans la société québécoise de l’époque. Elle y défend l’accès à la culture pour les francophones privés de bibliothèques publiques, ainsi que l’éducation laïque.

Dans les décennies suivantes, le féminisme québécois s’allie avec le militantisme syndical, ce qui lui permet de toucher davantage les classes populaires.

Des militantes syndicales comme Léa Roback s’illustrent dans la grève des Midinettes de 1937, qui rassemble 5 000 ouvrières mobilisées pour de meilleures conditions de travail. Le syndicalisme féminin devient un vecteur de revendications, déjà portées par la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et ses figures de proue telles que Marie Gérin-Lajoie et Caroline Dessaulles-Béique, militantes pour l’accès des femmes au marché de l’emploi et à la protection sociale.

Féminisme et souverainisme

Le mouvement se complexifie dans les années 1960, lorsque le féminisme croise l’indépendantisme et les luttes socialistes.

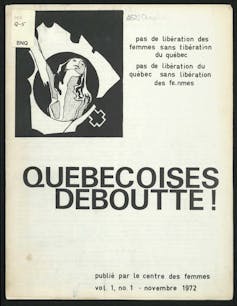

Le Front de libération des femmes (FLF), fondé en 1969, relie explicitement émancipation féminine et indépendance du Québec, adoptant le slogan « Pas de libération du Québec sans libération des femmes ». Il critique l’impérialisme états-unien et le capitalisme, dans lesquels il voit des sources d’exploitation économique et symbolique, et refuse toute influence linguistique ou idéologique du féminisme anglophone, qu’il soit états-unien ou canadien, lui-même accusé d’impérialisme.

La langue, pense-t-on, forge seule les concepts, impose une vision du monde et donc, trace les frontières du commun. Malgré des actions spectaculaires et la publication d’un journal, le FLF se dissout en 1971.

Le Centre des femmes, créé en 1971, prolonge cet héritage mais élargit ses priorités aux questions sociétales – avortement, reconnaissance économique du travail domestique – tout en diminuant la perspective nationale.

Face à l’influence du Parti québécois (PQ), formation indépendantiste fondée en 1968, qui exprime une conception conservatrice du rôle social des femmes, le mouvement féministe québécois finit par progressivement se détourner de la question nationale à la fin des années 1970. Il ne disparaît toutefois pas du paysage politique et revendique un féminisme ancré dans son contexte, attentif à l’articulation entre l’exploitation du corps des femmes et celle du territoire, problématique approfondie par la politologue Diane Lamoureux dès les années 1980.

Le féminisme autochtone

Parallèlement au développement de ce féminisme lié à la cause souverainiste (la volonté de faire du Québec un État souverain), les femmes autochtones du Québec mènent des luttes qui articulent genre, décolonisation et justice sociale.

Mary Two-Axe Earley, militante kanien’kehá :ka (mohawk), incarne cet engagement. Dans les années 1960 et 1970, elle s’attaque à l’alinéa 12(1) b de la Loi fédérale sur les Indiens (1876), qui prive les femmes autochtones mariées à des non-Autochtones de leurs droits fonciers et communautaires, alors que les hommes transmettent leur statut sans restriction. Militante infatigable, elle parcourt le Québec et le monde pour faire entendre la voix des femmes autochtones et réclamer l’égalité des droits au sein de leurs communautés.

En 1974, Mary Two-Axe cofonde Femmes autochtones du Québec, organisation qui défend l’émancipation et les droits fonciers des femmes autochtones, tout en mettant en lumière les discriminations spécifiques qu’elles subissent, notamment le sexisme et le racisme.

Ellen Gabriel, porte-parole de la nation mohawk de Kanehsatà :ke, prolonge cette lutte jusqu’aux Nations unies en 2009, en dénonçant la continuité de politiques fédérales et provinciales qui favorisent l’exploitation des ressources naturelles par des multinationales au détriment des besoins des communautés vivant sur des terres autochtones.

Cette dénonciation renvoie à la crise d’Oka de 1990, évènement que l’on pourrait qualifier de « refoulé », tant il exerce toujours une pression latente sur la société québécoise sans être ouvertement débattu ou discuté. La crise d’Oka a opposé en 1990 la communauté mohawk de Kanehsatà :ke aux autorités québécoises et canadiennes après l’annonce de l’extension d’un terrain de golf sur un bois sacré et un cimetière ancestral. Le conflit, marqué par des confrontations tendues avec la Sûreté du Québec puis l’armée canadienne, a duré 78 jours et symbolise une première forme de résistance politique autochtone contemporaine.

Ces luttes trouvent un prolongement contemporain dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mise sur pied en 2016. Celle-ci révèle l’existence d’une violence structurelle envers les femmes autochtones, en la rattachant à l’histoire coloniale et juridique du Canada. Aujourd’hui encore, les femmes autochtones courent un risque beaucoup plus élevé d’être victimes de violences conjugales, sans que ces violences soient signalées. Les conclusions de l’enquête rappellent ainsi que les droits des femmes ne peuvent être pleinement garantis sans la reconnaissance des droits des peuples autochtones.

La perspective décoloniale

Le croisement entre luttes autochtones, féminisme décolonial et projet d’indépendance du Québec est aujourd’hui incarné par la politologue Dalie Giroux. Dans son pamphlet l’Œil du maître (2021), elle interroge les liens entre souveraineté traditionnelle, exploitation du territoire et présence des peuples autochtones au Québec. Elle propose de « décoloniser la décolonisation » québécoise en soulignant que l’émancipation de la nation francophone doit se penser en dialogue avec les luttes autochtones, antiracistes, écologiques et féministes.

Par ailleurs, pour Giroux, l’héritage historique de l’interaction entre mouvement souverainiste et féminisme demeure ambivalent car le mouvement souverainiste n’est pas toujours jugé suffisamment inclusif.

Comme le souligne la sociologue Leïla Benhadjoudja, le Québec occupe une position singulière dans l’histoire du colonialisme, car placé sous la domination de deux régimes coloniaux distincts – français, puis britannique. La conquête britannique de 1760, qui va induire un rapport colonial entre francophones dépossédés et colonisateurs anglophones, constitue en cela un traumatisme politique durable pour les habitants canadiens francophones.

Ce passé explique une discrimination spécifique de la population canadienne francophone, mais il ne saurait être mis sur un pied d’égalité avec l’expérience coloniale subie par les peuples autochtones ou l’esclavage des populations africaines.

Enfin, la philosophe Mélissa Thériault a elle aussi analysé comment appliquer une pensée décoloniale dans ce contexte francophone nord-américain complexe. Elle insiste sur la nécessité de transformer le regard intellectuel sur les rapports sociaux afin de rééquilibrer les relations entre peuples autochtones, populations colonisées et descendants des colonisateurs européens. Selon elle, une critique féministe et décoloniale située est essentielle pour comprendre l’impact des rapports de domination à l’œuvre sur le territoire québécois, lui aussi par ailleurs qualifié par certains de « victime » du « colonialisme » de l’État canadien.

Ainsi, le féminisme autochtone et décolonial du Québec s’inscrit dans une logique de justice sociale globale depuis des enjeux plus restreints. Il ne s’agit pas seulement de droits des femmes, mais de droits collectifs, de reconnaissance territoriale et de transformation des rapports de pouvoir hérités de l’histoire coloniale occidentale.

Ce cadre offre une perspective complémentaire au féminisme québécois historique, permettant (peut-être) de concevoir un féminisme québécois hybride, à la fois national, autochtone et décolonial, capable de dépasser les modèles hégémoniques actuels.

Des leçons pour aujourd’hui

Aujourd’hui, les féminismes québécois se distinguent par leur originalité : enracinés dans un combat à la fois pour la reconnaissance politique et pour une nouvelle ouverture aux voix marginalisées, notamment celles des femmes autochtones, migrantes, allophones et réfugiées.

Ce double héritage, bien que partiel et inachevé car ne constituant pas un seul et même mouvement, constitue tout de même une richesse pour comprendre les débats contemporains sur la diversité. Reconnaître cette histoire permet de mieux comprendre les tensions actuelles entre universalisme et spécificités, luttes collectives et expériences locales.

Adeline Vasquez-Parra ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.10.2025 à 15:21

À l’ONU, Donald Trump redessine l’exceptionnalisme américain à son image

Texte intégral (3413 mots)

Les prédécesseurs de Donald Trump ont tous assumé, chacun à sa façon, la notion d’« exceptionnalisme américain ». Lors de son discours prononcé à l’ONU, le 24 septembre dernier, le locataire actuel de la Maison Blanche a présenté une vision très différente de ce concept, ancrant la politique étrangère conduite par Washington dans les principes de nationalisme et de souverainisme, et y ajoutant une forte composante personnelle. De l’exceptionnalisme américain, on semble être passés à un « exceptionnalisme trumpien ».

Mercredi 24 septembre 2025, Donald Trump a pris la parole devant l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) pour la première fois depuis sa réélection. D’une durée d’un peu moins d’une heure, cette intervention a marqué les esprits autant par sa forme – un langage singulier pour un discours adressé à ses pairs internationaux – que par le fond du message. Trump y a vanté son bilan et défendu sa vision de l’Amérique (c’est-à-dire, des États-Unis) sur la scène mondiale, s’en prenant largement au passage à l’institution onusienne, aux politiques migratoires et environnementales de l’Union européenne, au bilan de son prédécesseur Joe Biden, ou encore à certaines figures étrangères comme le maire de Londres Sadiq Khan et le président du Brésil Lula.

Plus qu’une simple série de règlements de comptes, le discours de Trump visait surtout à exposer les succès de son Amérique et à affirmer l’avènement d’un nouveau modèle américain, marqué par une forme d’exceptionnalisme proprement trumpien : une Amérique illibérale, centrée sur le leadership personnel du président, en rupture avec la conception traditionnelle du rôle des États-Unis dans le monde.

Retour sur l’exceptionnalisme et le modèle américains post-guerre froide

Pour comprendre la rupture que constitue ce discours, il faut d’abord comprendre ce que sont l’« exceptionnalisme américain » et le modèle qui en découle.

L’exceptionnalisme américain repose sur trois postulats ou croyances constitutifs de l’identité nationale états-unienne. D’une part, les États-Unis se perçoivent comme une société distincte des autres dans l’histoire, car investie d’un destin singulier : la « destinée manifeste ». D’autre part, leur organisation politique, leurs institutions, leur démocratie et la liberté individuelle qui en résulte sont considérées comme supérieures à celles des autres pays du monde. Enfin, prévaut la conviction que l’Amérique constitue une référence, un modèle à diffuser – par l’exemple ou par l’action – à l’ensemble de l’humanité.

Ces idées sont profondément ancrées aussi bien dans une partie de la population que dans la grande majorité de la classe politique américaine. La notion d’exceptionnalisme américain se trouve ainsi au cœur de l’identité nationale des États-Unis. Elle repose non pas sur une histoire ou un peuple homogène, mais sur un patrimoine de valeurs partagées (liberté, autodétermination, destin unique) qui sert de mythe fondateur et de refuge en période de crise. Portant une dimension religieuse et émotionnelle, elle agit comme un ciment fédérateur pour les citoyens.

Dans le domaine de la politique étrangère, l’exceptionnalisme sert d’outil de légitimation et de justification. Deux grandes doctrines s’en dégagent : une approche messianique, visant à exporter le modèle américain à l’échelle mondiale, par la persuasion ou par la force ; et une approche exemplaire, qui consiste à laisser ce modèle rayonner et inspirer sans chercher à l’imposer.

Sa souplesse en fait un concept en constante évolution, que les dirigeants du pays adaptent selon leurs besoins pour affirmer leur vision du leadership et du rôle des États-Unis dans le monde. Le locataire de la Maison Blanche occupe une place décisive dans ce processus. En tant que commandant en chef des armées et de la garde nationale et principal porte-parole du pays, il façonne la doctrine de politique étrangère et incarne les valeurs de l’exceptionnalisme. Ses discours sont des instruments privilégiés pour reformuler et actualiser ce récit, en fonction de sa propre lecture du contexte international et de ses objectifs politiques. À travers ses allocutions, il construit une stratégie narrative qui lie les valeurs américaines à l’affirmation de la puissance et au maintien du leadership mondial.

Depuis la fin de la guerre froide, l’exceptionnalisme américain et le modèle qu’il promeut dans les instances internationales, notamment à l’AGNU, ont évolué dans leurs modalités.

Dans les années 1990, sous George H. W. Bush et Bill Clinton, Washington a cherché à orienter le système multilatéral tout en multipliant les interventions militaires dites « humanitaires » : première guerre du Golfe en 1990-1991, opération Restore Hope en Somalie en 1992-1993, participation aux frappes de l’Otan contre les forces serbes en Bosnie en 1995 et en Serbie en 1999, pour n’en citer que quelques-unes. Les États-Unis se posaient alors comme « puissance indispensable », garante de la stabilité mondiale, promouvant un exemple cosmopolite et multilatéraliste.

Au début des années 2000, George W. Bush a durci cette posture. Inspirée par les néoconservateurs et le traumatisme du 11-Septembre, son administration a adopté une politique messianique, interventionniste, fondée sur la supériorité morale et militaire des États-Unis. Le recours à la force fut justifié par l’indispensable « démocratisation » du Moyen-Orient et la lutte contre les « États voyous ». Ces interventions – en particulier la guerre en Irak, illégale au regard du droit international car non autorisée par le Conseil de sécurité – ainsi que les propos et la vision très critique de l’administration Bush (la plus hostile envers l’ONU jusqu’à l’arrivée de Donald Trump) à l’égard du multilatéralisme ont considérablement fragilisé la crédibilité du modèle américain promu à l’international.

À partir de 2009, Barack Obama a cherché à redéfinir cette notion d’exceptionnalisme : tout en affirmant la singularité du modèle américain, il a privilégié l’exemplarité interne et le multilatéralisme, rejetant le messianisme guerrier de ses prédécesseurs. Son approche relevait d’un leadership se voulant adapté à une ère « post-américaine » dans laquelle les États-Unis, en tant que puissance majeure, assumeraient davantage un rôle de soutien qu’une position de leader systématique.

Après le premier mandat Trump (nous y reviendrons), Joe Biden a entrepris de relancer l’exceptionnalisme américain, réaffirmant le leadership des États-Unis sur la scène mondiale en s’érigeant en chef de file indispensable des démocraties face à la montée de l’autoritarisme global. La guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022 est venue conforter sa vision d’un affrontement décisif entre démocratie et autocratie. Cependant, les événements consécutifs aux massacres du 7 octobre 2023 ont mis en lumière les contradictions de ce modèle : le soutien presque indéfectible apporté à Israël malgré la catastrophe humanitaire imposée aux habitants de Gaza a fragilisé le leadership moral américain et le modèle démocratique que Biden cherchait à réaffirmer. Par ailleurs, l’évolution progressive du contexte politique intérieur a infléchi sa rhétorique, recentrant son discours sur le modèle de résilience de la démocratie américaine face aux menaces internes portées par le mouvement MAGA.

Malgré ces variations et leurs interprétations parfois ambiguës, une constante demeure dans les discours des présidents américains à l’AGNU : la valorisation d’un ordre international fondé sur la coopération, l’État de droit, la démocratie, les droits humains, la libre concurrence et la bonne gouvernance selon les principes néolibéraux – même si les États-Unis n’ont pas toujours respecté l’exemple qu’ils défendaient eux-mêmes.

Le discours de Trump à l’AGNU : l’exceptionnalisme trumpien

Lors de son discours à la 80eAssemblée générale de l’ONU, Donald Trump a abordé plusieurs thèmes marquants. Nous revenons ici sur les plus polémiques.

Le président Trump a d’abord sévèrement critiqué l’institution, ironisant sur ses infrastructures défaillantes (un escalier mécanique et un prompteur tombés en panne) et mettant en doute l’utilité même d’une organisation incapable, selon lui, de régler le moindre conflit – sachant qu’il a lui-même contribué à cet affaiblissement en réduisant la contribution américaine au budget de l’ONU – et accusant l’institution d’en créer de nouveaux en encourageant l’immigration dans les pays occidentaux.

Trump a ensuite martelé sa défense de la souveraineté nationale comme principe cardinal des relations internationales, en rupture frontale avec l’héritage multilatéraliste et universaliste de ses prédécesseurs. Cette posture nationaliste et identitaire l’a conduit à affirmer que le christianisme était désormais « le culte le plus menacé au monde » et à fustiger la politique migratoire européenne, accusée de fragiliser la cohésion des sociétés.

À lire aussi : L’Europe vue par J. D. Vance : un continent à la dérive que seul un virage vers l’extrême droite pourrait sauver

Il a également réaffirmé son déni du changement climatique, qu’il a qualifié d’« escroquerie », et a rejeté toute régulation environnementale, inscrivant ainsi son discours dans une logique productiviste et consumériste caractéristique de sa vision économique.

À lire aussi : Trump face au dérèglement climatique : du climatoscepticisme au radicalisme Dark MAGA

En ce qui concerne la politique énergétique, il a dénoncé la dépendance européenne au pétrole russe et pointé du doigt la Chine et l’Inde pour leurs choix énergétiques similaires.

Enfin, l’allocution s’est distinguée par un ton particulièrement vindicatif. Trump a multiplié les attaques personnelles, mentionnant Joe Biden à sept reprises pour critiquer son bilan, et s’en prenant à d’autres figures politiques comme le maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan – accusé de vouloir « imposer la charia » –, ou encore le président brésilien Lula da Silva. Tout en soulignant qu’il avait une bonne relation personnelle avec lui, il a reproché au gouvernement de Lula, parmi autres, d’instrumentaliser la justice – une référence à peine voilée à la récente condamnation à vingt-sept ans de prison de Jair Bolsonaro, le prédécesseur de Lula, pour tentative de coup d’État en 2023.

En parallèle, l’hôte de la Maison Blanche a longuement insisté sur les « succès » de son administration, se targuant notamment d’avoir mis fin à « sept guerres », et affirmant que les États-Unis vivaient leur « Âge d’or », portés par la puissance de leur économie, de leurs frontières, de leur armée, de leurs amitiés et de leur esprit national.

À lire aussi : Recréer un second « Gilded Age » (Âge doré) : les illusions de Trump

Jamais dans l’histoire de l’AGNU un président états-unien ne s’était autant vanté de ses succès, tout en critiquant ouvertement ses prédécesseurs et des dirigeants de pays amis démocratiquement élus. Une telle approche est d’autant plus atypique qu’elle relève davantage de la dynamique d’un discours sur l’état de l’Union, traditionnellement prononcé chaque mois de janvier devant le Congrès américain, que d’une allocution solennelle devant ses pairs à l’ONU.

Comment comprendre ce discours ?

Le discours de Donald Trump consolide la remise en cause, entamée durant son premier mandat, de la place et de la fonction de l’exceptionnalisme américain traditionnel dans la politique étrangère de Washington. Contrairement à ses prédécesseurs, il rejette l’idée que les États-Unis incarneraient nécessairement le « monde libre » ou qu’ils seraient investis d’une mission universelle au service de la démocratie et des droits humains.

À ses yeux, l’héritage multilatéral des dernières décennies a affaibli la puissance américaine et son image internationale. Son propos vise autant les dimensions symboliques de l’exceptionnalisme – leadership systématique, vocation morale – que les politiques concrètes qui en découlaient.

Dès lors, sa critique des Nations unies, sa promotion de la souveraineté des États, le rejet des politiques migratoires et le soutien au matérialisme dans le rapport de force traditionnel entre États (où les États-Unis partent avantagés) s’inscrivent dans une volonté de rupture. C’est une réorientation franche, assumée, qui s’oppose au modèle libéral et multilatéral de l’Amérique post-guerre froide pour laisser place à une vision américaine illibérale, qui a vocation à s’exporter à travers le monde et notamment en Europe. Sa critique des politiques conduites par l’Union européenne doit se comprendre selon la même logique.

Toutefois, Trump ne nie pas la supériorité et le caractère exceptionnel de l’Amérique : sa perspective nationaliste et protectionniste est centrée sur la défense prioritaire des intérêts américains et sur une glorification de la puissance matérielle. Dans une logique de rapport de force, il veut prouver que son Amérique est la plus forte, au-dessus des autres nations et modèles et, pour cela, il valorise la puissance tangible – ressources, poids économique, budget militaire – et les victoires concrètes qu’il présente comme des wins (accords politiques, succès économiques ou militaires favorables aux États-Unis).

Le modèle trumpien se traduit ainsi par une surreprésentation de l’affirmation de la supériorité des États-Unis et de leur puissance matérielle, une puissance que les politiques vertes et les énergies renouvelables pourraient, selon lui, entraver. Plus qu’un simple déni du changement climatique, Trump critique toute mesure limitant le marché et la prospérité. En outre, derrière ses attaques contre l’achat de pétrole russe se profile la volonté de promouvoir les exportations américaines de GNL.

Parallèlement, Trump individualise cet exceptionnalisme en l’associant directement à sa propre personne. Il met en avant le modèle non pas de l’Amérique en général, mais bien de son Amérique – celle de son administration et de son leadership personnel. Cette appropriation s’accompagne d’une défiance marquée à l’égard des autres modèles – qu’il s’agisse de celui des démocrates tels que Joe Biden, celui des Européens ou celui des leaders de gauche au niveau international comme Lula da Silva.

Il se présente comme l’unique acteur capable de restaurer la grandeur américaine : c’est une forme d’« auto-exceptionnalisme », qui souligne le caractère singulier et supérieur des aptitudes du président actuel à incarner et à réaffirmer la singularité américaine.

Le discours de Donald Trump à l’AGNU de septembre 2025 illustre ainsi la reconfiguration du modèle américain vers une approche axée sur le souverainisme, sur le protectionnisme, sur le nationalisme et sur un leadership fortement personnalisé, au détriment de la tradition multilatéraliste, néolibérale et universaliste, qui caractérisait jusque-là la projection américaine dans les affaires mondiales. Cette orientation s’accompagne d’une défense prioritaire, assumée et sans compromis des intérêts nationaux dans un rapport de force global ouvert. Déjà, ce modèle américain inspire des émules en Europe comme ailleurs dans le monde, et tout indique qu’il est appelé à encore se renforcer au cours des prochaines années.

Vincent Bricart ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

30.09.2025 à 16:59

La vengeance, de la Grèce antique à Gaza : un levier pour construire une paix juste ?

Texte intégral (2330 mots)

Puissances étatiques, membres de groupes ethniques ayant été décimés, fanatiques religieux, mouvements terroristes… autant d’acteurs variés qui, tout au long de l’histoire, ont invoqué la vengeance pour expliquer leurs actes violents – des actes qui, à leurs yeux, en portant rétribution des torts qui leur avaient été infligés, devaient permettre, au final, d’aboutir à une paix juste. Dans la Vengeance et la Paix, qui vient de paraître aux éditions du CNRS, Marie Robin, maîtresse de conférences à l’Institute of security and global affairs (ISGA) à l’Université de Leiden (Pays-Bas) et chercheuse associée au Centre Thucydide (Paris II), explore, à travers plusieurs épisodes marquants de l’histoire mondiale, les liens complexes tissés entre le motif de la vengeance et l’établissement de la paix.

Mytilène en 428 av. J.-C.

Alors que la guerre du Péloponnèse fait rage, la ville de Mytilène sur l’île grecque de Lesbos craint d’avoir attiré la convoitise des Athéniens. Redoutant une attaque, les principaux dignitaires de la ville décident de rassembler quelques troupes parmi la population pour contrer l’assaut potentiel. Mais, par une forme de prophétie auto-réalisatrice et face au risque perçu de soulèvement représenté par la levée de troupes, Athènes répond par un blocus naval de l’île, assiégeant la ville. Acculés, les habitants de Mytilène se rendent rapidement aux Athéniens. L’Assemblée des Athéniens doit alors déterminer le sort des habitants de la ville défaite.

Le jour même du soulèvement, les membres de l’Assemblée athénienne prennent la décision de massacrer l’ensemble des hommes de Mytilène et de réduire les femmes et les enfants en esclavage. L’ordre d’exécuter la décision est transmis.

Le jour suivant, cependant, l’Assemblée est prise de remords. Elle s’interroge sur l’équanimité d’un jugement visant à condamner toute une île pour les péchés de quelques-uns de ses habitants. Le débat, restitué par l’historien grec Thucydide, oppose alors Cléon, homme politique athénien, qui demande à l’Assemblée de poursuivre avec le jugement initial, à Diodote, citoyen athénien, qui lui conseille plutôt d’agir avec prudence et de punir uniquement les coupables sans se venger des autres habitants.

Un vote final a lieu : l’Assemblée suit finalement Diodote en décidant d’éliminer seulement les mille dirigeants de la révolte et d’épargner le reste de l’île, posant une limite et un cadre à la vengeance des Athéniens.

Washington, le 2 mai 2011

Le 2 mai 2011, le président américain Barack Obama s’exprime devant les télévisions américaines et du monde entier pour annoncer l’élimination, la nuit précédente, de l’ancien dirigeant d’Al-Qaida Oussama Ben Laden par une équipe américaine des Navy SEALs à Abbottabad, au Pakistan.

Annonçant que, désormais, la « justice a été rendue » (Justice has been delivered), le président américain rappelle dans son discours les nombreuses victimes ayant péri des suites des actions d’Oussama Ben Laden, « un terroriste responsable du meurtre de milliers d’innocents », le 11 septembre 2001 notamment.

Le président Obama déclare par exemple :

« Il y a près de dix ans, une belle journée de septembre a été assombrie par le pire attentat de notre histoire contre le peuple américain. Les images du 11 Septembre sont gravées dans notre mémoire nationale : des avions détournés traversant un ciel de septembre sans nuages, les tours jumelles s’effondrant sur le sol, la fumée noire s’élevant du Pentagone, l’épave du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie, où l’action de citoyens héroïques a permis d’épargner encore plus de chagrin et de destruction […]. Le 11 septembre 2001, en cette période de deuil, le peuple américain s’est uni […]. Nous étions également unis dans notre détermination à protéger notre nation et à traduire en justice les auteurs de cette attaque odieuse. »

Le lendemain, le quotidien New York Post titre sur l’élimination de l’ancien dirigeant : « Osama bin Laden Dead : Got Him, Vengeance at Last ! The U.S. Nails the Bastard (Traduction : « Oussama Ben Laden est mort : la vengeance enfin ! Les États-Unis épinglent le bâtard. »). »

Paris, le 7 janvier 2015

Le 7 janvier 2015, dans le XIe arrondissement de Paris, deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo et y assassinent douze personnes, dessinateurs, journalistes, membres de la rédaction et policiers, en blessant aussi quatre autres.

Anciens de la filière dite des Buttes-Chaumont et adeptes des cours de Farid Benyettou, jeune prédicateur incitant des jeunes à partir en Irak, les deux frères se seraient radicalisés au contact de l’islamiste Djamel Beghal, rencontré par Chérif Kouachi au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis, où Beghal était incarcéré pour avoir fomenté un projet d’attentat contre l’ambassade des États-Unis à Paris en juillet 2001.

En janvier 2015, alors que Saïd et Chérif Kouachi sortent des locaux du journal après leur attaque, ils prennent le risque de s’exposer à une arrestation plutôt que de fuir immédiatement les lieux, pour crier dans les rues de la capitale : « On a vengé le Prophète ! »

Gaza, le 7 octobre 2023

Le 7 octobre 2023, l’organisation palestinienne Hamas mène une attaque surprise en Israël, tuant plus de 1 200 personnes et prenant plusieurs centaines d’otages. Le même jour, le premier ministre conservateur israélien Benyamin Nétanyahou déclare lors d’une conférence de presse qu’Israël « prendra une puissante vengeance », annonçant :

« Nous les paralyserons sans pitié et nous vengerons ce jour noir qu’ils ont infligé à Israël et à ses citoyens. »

Au moment d’écrire ces lignes, le bilan établi par l’Unicef fait état d’au moins 1 200 morts, dont 37 enfants, et de plus de 7 500 blessés en Israël ; 59 personnes sont encore retenues en otage. Dans la bande de Gaza, 51 266 personnes, dont plus de 15 600 enfants, seraient décédées. 116 991 personnes y auraient été blessées, dont 34 000 enfants. Les femmes et les enfants représenteraient, toujours selon l’Unicef, 70 % des victimes de la riposte israélienne. Les habitants de Gaza sont privés d’eau, de nourriture et d’électricité. Plus de 11 200 personnes sont en outre portées disparues et se trouveraient probablement sous les décombres.

Au Liban, les opérations menées par Israël dans ce qu’il a qualifié de vengeance contre le Hezbollah auraient causé la mort de 3 500 personnes et fait 15 000 blessés, en particulier depuis la mi-septembre 2024. Au Liban, 878 000 personnes ont en outre été déplacées par les violences.

Que nous apprennent les quatre épisodes ici présentés ? D’une part, que la vengeance, le sujet de ce livre, a été et continue d’être mobilisée dans les offensives d’acteurs internationaux quels qu’ils soient, en tant que moteur de leur violence. Les modalités, cadres d’expression et d’application de la violence sur la scène internationale restent déterminés, au moins partiellement, par la vengeance.

Mais ce n’est pas là la seule leçon. D’autre part en effet, la vengeance semble être revendiquée publiquement par les acteurs eux-mêmes, non seulement pour expliquer mais aussi pour légitimer les actions qu’ils mènent : terrorisme mais aussi contre-terrorisme, conflit armé, violence en retour. La vengeance est alors présentée comme un droit, voire comme un devoir, par certains des acteurs qui la mettent en œuvre. Réponse à l’offense, elle est exhibée comme un comportement nécessaire pour le maintien d’une réputation, d’un statut privé, voire pour la stabilité de l’ordre international.

Cette deuxième observation peut surprendre, car elle entre en tension avec la disqualification normative dont la vengeance fait l’objet dans la modernité. Souvent décrite comme une passion archaïque, triste et barbare, la vengeance est traditionnellement rejetée en raison de l’escalade de violence qu’elle nourrit, pour son caractère passionnel et incontrôlable, pour l’entrave à la paix qu’elle constitue. Un paradoxe émerge donc : pourquoi, alors même qu’elle semble souffrir d’une connotation négative, la vengeance est-elle revendiquée et vue comme une justification légitime de leurs actions internationales par certains acteurs, y compris par des acteurs se réclamant de valeurs libérales ?

Ce paradoxe révèle une ambivalence plus profonde : celle de la vengeance comme obstacle à la paix, mais aussi comme ressort possible d’une paix juste. Paul Ricœur voit ainsi dans la vengeance un obstacle à la « paix sociale » qui devrait être remplacée par la justice institutionnelle, c’est à-dire par la confiscation de la « prétention de l’individu à se faire justice lui-même ». Mais à l’inverse, la vengeance serait utile à une paix juste, puisque, selon Aristote, « rendre la pareille est juste ». La vengeance devient ainsi « le fait d’une vertu », car elle vise une forme de rééquilibrage moral : « Il faut rendre à chacun ce qui lui appartient. »

C’est cette ambivalence – celle d’un comportement disqualifié mais malgré tout revendiqué par des acteurs y compris légitimes ; celle d’un obstacle à la paix mais néanmoins essentiel à l’établissement d’une paix juste – qui rend la vengeance particulièrement utile pour penser la paix en relations internationales. Suivant l’anthropologue Raymond Verdier, la vengeance est peut-être à la fois « une vertu, quand elle défend la dignité de la personne, et un vice, quand elle devient passion de détruire ». La vengeance peut donc jouer un rôle dans le recours à la violence, générant escalades et maintien des conflits, mais elle peut aussi être, dans certaines circonstances, appréhendée comme un mécanisme revendiqué comme légitime, y compris pour la paix.

Dès lors, quel rôle joue la vengeance dans l’établissement de la paix entendue dans le sens de paix positive, comme absence de violence structurelle issue de la violence de la société ? Est-il possible, dans nos conflits contemporains notamment, de mieux appréhender la vengeance pour en faire un ressort de la paix ?

In fine, peut-on véritablement et simplement évacuer la vengeance pour parvenir à la paix ? Ce livre interroge donc, à la lumière de conflits contemporains (Gaza, Ukraine, Soudan, djihadisme), le lien entre vengeance et construction de la paix.

L’enjeu est important : les discours et mécanismes de résolution des conflits tendent en effet à réduire la vengeance à sa dimension de vice, comme un mécanisme illégitime qu’il faut nécessairement évacuer pour promouvoir la paix. Ce faisant, ils en font un tabou, un interdit, largement exclu des réflexions et dialogues sur la réconciliation, alors même que les acteurs eux-mêmes, sur le terrain, la revendiquent parfois comme une démarche moralement et politiquement fondée.

L’hypothèse que nous défendons est donc la suivante : reléguer la vengeance au rang de simple vice est probablement contreproductif pour la paix. Pour sortir durablement de la violence, il est nécessaire de comprendre quand, comment et par qui la vengeance est présentée comme légitime. Si les actes de vengeance doivent êtres empêchés pour permettre la paix, les revendications de vengeance, elles, méritent d’être entendues et analysées. Elles constituent un matériau essentiel pour penser la justice, la réparation, et in fine, la paix.

Marie Robin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

30.09.2025 à 16:58

Face à sa crise politique, la France a-t-elle des leçons à tirer de l’Italie ?

Texte intégral (2085 mots)

La stabilité politique et économique de l’Italie depuis l’arrivée au pouvoir en 2022 de Giorgia Meloni incite certains observateurs français à affirmer que sa gouvernance démontre la capacité d’un parti de droite radicale à gérer correctement un grand État d’Europe – ce qui devrait rassurer tous ceux qui redoutent une éventuelle victoire du Rassemblement national en France. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les cas de Fratelli d’Italia et du RN sont très dissemblables, le parti italien ayant déjà eu, avant que sa cheffe n’accède aux plus hautes responsabilités, une longue habitude de participer à des coalitions gouvernementales. Et sa politique ne se place pas vraiment en rupture avec celles des gouvernements précédents. En réalité, s’il y a des leçons à tirer du cas italien, elles ont trait moins à l’action de Giorgia Meloni qu’à certaines spécificités d’un système parlementaire pourtant longtemps décrié de ce côté-ci des Alpes.

La crise politique française suscite des comparaisons fréquentes avec le cas italien. Alors que la France est entrée depuis 2024 dans un profond cycle d’instabilité politique, l’Italie, par contraste, semble remarquablement stable.

Le 18 septembre dernier, pour la première fois, le taux d’intérêt exigé par les investisseurs pour détenir de la dette publique italienne s’est établi au même niveau que celui requis pour la dette publique française – une convergence qui traduit l’appréciation que font les marchés de la situation budgétaire et politique italienne par rapport au cas français.

La mise en perspective des deux pays conduit certains analystes à exprimer des jugements favorables à l’égard du gouvernement Meloni, présenté comme un garant de stabilité.

Tout d’abord il s’agit de vanter la stabilité politique et budgétaire italienne par rapport à l’instabilité française et à la tendance de la France à accumuler les déficits. Ensuite, le cas italien sert de prétexte à une légitimation de l’extrême droite dans son exercice du pouvoir : le succès de Giorgia Meloni démontrerait qu’un parti extrémiste pouvait évoluer et se transformer en force efficace de gouvernement.

Meloni, héritière d’une longue lignée de coalitions entre centre droit et droite radicale

Ces deux analyses apparaissent à bien des égards relever de projections des visions françaises sur la réalité italienne, plutôt que de véritables prises en compte des dynamiques à l’œuvre dans la péninsule.

Si nous nous intéressons à la trajectoire de la famille politique de Giorgia Meloni, on observe que c’est en janvier 1995 que le Movimento Sociale Italiano (MSI-DN), créé en 1946 sur une ligne clairement post-fasciste, prend un virage modéré et gouvernemental avec sa transformation en Alleanza Nazionale.

Ce tournant intervient dans un contexte où des coalitions de droite mises en place à partir de 1994 voient s’associer le parti de centre droit créé par Silvio Berlusconi, Forza Italia, avec les autonomistes septentrionaux de la Lega d’Umberto Bossi et la droite nationaliste réformée dirigée par Gianfranco Fini.

Pendant les trente années suivantes, on verra la droite italienne solidifier ses réflexes de coalition tripartite mais aussi se mouler dans le jeu institutionnel et parlementaire : Giorgia Meloni est à la fois l’héritière de Silvio Berlusconi lorsqu’elle récupère le leadership sur ce camp lors des élections de 2022, mais aussi le produit d’une culture parlementaire et gouvernementale, car elle a été ministre de 2008 à 2011.

Elle est donc la nouvelle leader d’un camp qui a été façonné par les neuf années de pouvoir exercé sous la direction de Silvio Berlusconi. Certes, son discours conserve des accents nationalistes et conservateurs, en particulier lors de la campagne électorale de 2022, mais la continuité du substrat institutionnel de sa famille politique est un élément fondamental, largement sous-évalué par les commentateurs.

L’accession au pouvoir de Giorgia Meloni représente un renouvellement au sein de la droite italienne car elle conquiert en 2022 le sceptre d’un Silvio Berlusconi diminué (il décédera quelques mois plus tard), mais ne constitue pas une rupture extrémiste.

À lire aussi : Italie : Silvio Berlusconi, ou la « révolution libérale » qui n’a jamais eu lieu

La coalition tripartite qu’elle met en place en 2022 est la même que celle qui avait été inventée par Silvio Berlusconi en 1994. Ainsi ne faut-il pas s’étonner des éléments de continuité que l’on constate dans la pratique gouvernementale de la droite italienne depuis Berlusconi jusqu’à Meloni.

Quant à l’affirmation selon laquelle la droite italienne aurait récemment vécu une sorte de déradicalisation, elle doit être fortement nuancée : on a assisté depuis 2013 à un durcissement de la Lega de Matteo Salvini, qui a redéveloppé un discours à la fois hostile à l’immigration et pro-russe. Il y a donc des effets de vases communicants à la fois en ce qui concerne les électorats et l’idéologie des différents partis de droite en Italie.

La continuité dans les actions de gouvernement constitue également la toile de fond d’une politique budgétaire prudente. Ici encore, il ne s’agit pas d’une nouveauté, car la politique de sérieux budgétaire est relativement traditionnelle en Italie. Elle avait déjà été observée sous le gouvernement précédent, celui de Mario Draghi.

En matière budgétaire, il convient de relever que l’un des principaux points noirs de la finance publique italienne a été la politique dite du « superbonus » pour les rénovations immobilières, un système de subventions créé par le gouvernement Conte II en 2020, qui a coûté plus de 127 milliards d’euros.

L’efficacité économique de cette dépense concentrée dans l’immobilier est largement critiquée et l’une des actions les plus remarquables du gouvernement Meloni a été d’arrêter l’hémorragie que la procrastination des mesures entraînait pour les finances publiques en modifiant la réglementation de l’allocation de subventions. Mais, dans le même temps, le gouvernement italien peine à dépenser les budgets obtenus dans le cadre du plan de relance européen (PNRR) – un indicateur négatif en matière d’efficacité qui est bien loin de représenter un « miracle ».

Enfin il faut relever que les finances publiques italiennes bénéficient de l’inflation, qui provoque une hausse des revenus et, donc, un effet seuil d’augmentation des recettes fiscales par le jeu du dépassement des tranches d’imposition.

En Italie, une habitude bien ancrée de création de coalitions

Les institutions italiennes sont caractérisées par leurs capacités d’adaptation – un facteur qui différencie profondément l’Italie de la France.

En 2018, les élections législatives italiennes n’ont pas permis de dégager une majorité, l’électorat s’étant réparti de façon relativement équilibrée entre la droite, la gauche et le Mouvement 5 étoiles. Après des semaines de tractations et d’errements, c’est finalement un accord original entre le Mouvement 5 étoiles et la Lega qui allait permettre la naissance de l’exécutif dirigé par Giuseppe Conte. Cette formule mettait en place un exécutif populiste qui s’est rapidement distingué par des mesures de dépenses (mise en place d’un revenu de citoyenneté), une position virulente en matière d’immigration mais aussi par une politique internationale marquée par les réflexes pro-russes et pro-chinois, ainsi que par une crise des rapports bilatéraux avec la France.

Face à cette poussée populiste, le jeu parlementaire d’une part et la fonction de garant exercée par le président de la Republique Sergio Mattarella de l’autre ont contribué non seulement à mitiger la portée des actions extrémistes, mais aussi à contribuer en 2019 à la mutation de la coalition de soutien du gouvernement Conte 2, qui associera le Mouvement 5 étoiles à la gauche classique en excluant la Lega, ce qui relancera une dimension bipolaire gauche/droite.

Cet exemple récent montre comment dans un système comme celui de l’Italie, caractérisé par l’absence de figure comparable à celle d’un président de la République française, se définit un jeu politique ouvert qui passe par la recherche de coalitions qui font des partis les acteurs centraux du jeu politique.

Certes, le président italien joue un rôle crucial lors des crises politiques, mais il apparaît comme un arbitre et non pas comme le chef d’un camp, ce qui lui permet d’exercer un rôle de médiation mais aussi de ne pas confondre ses missions avec celle du président du conseil des ministres, chef de l’exécutif.

La présidence de la République est une institution qui a repris en Italie certains traits de la monarchie constitutionnelle précédente, avec un rôle « au-dessus des partis » d’un président qui évite soigneusement de descendre dans la mêlée.

Les institutions de la république italienne, dont la Constitution a été adoptée en 1947, ne sont pas sans rappeler celles de la IVe république française. La comparaison entre l’Italie et la France permet de pointer du doigt le phénomène d’hyper-présidentialisation à l’œuvre en France, en particulier depuis la réforme constitutionnelle de 2000, une caractéristique qui apparaît comme un blocage dans un Parlement qui n’est plus bipolaire.

Pas de modèle Meloni, mais un modèle italien ?

L’exemple italien n’est pas celui d’une modération miraculeuse et récente d’une droite extrémiste sous l’effet d’une supposée « méthode Meloni ». Silvio Berlusconi a écrit l’histoire d’une droite italienne qui est d’abord passée par une hégémonie sur le centre avant d’arriver à un repositionnement des différentes forces politiques, un parcours dont Giorgia Meloni est l’héritière. Il ne s’agit donc pas d’un scénario que l’on puisse plaquer sur la trajectoire du Rassemblement national français.

En revanche, l’observation des institutions italiennes est riche d’enseignements, en faisant voir la possibilité d’un système sans président de la République à la française – une caractéristique qui est d’ailleurs commune à la majorité des pays membres de l’Union européenne. Ici encore, ce n’est probablement pas l’analyse de ceux qui à Paris voudraient voir dans Giorgia Meloni l’exemple d’un césarisme triomphant. Mais c’est la véritable leçon, parlementaire et démocratique, que l’Italie peut enseigner.

Jean-Pierre Darnis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

30.09.2025 à 13:10

Les cinq grands obstacles à la mise en œuvre du plan de paix de Trump pour Gaza

Texte intégral (1822 mots)

Un texte en 20 points pour mettre fin à la guerre de Gaza : c’est ce que Donald Trump a présenté ce 29 septembre 2025, aux côtés du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. Le projet est ambitieux mais reste flou sur de nombreux points importants. Analyse.

Sur le papier, le plan en 20 points proclamé par Donald Trump le 29 septembre lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à la Maison Blanche est à la hauteur des annonces tonitruantes que le président des États-Unis avait faites avant de le rendre public. Il s’agit indéniablement d’une tentative audacieuse visant à régler la plupart des causes du conflit, de façon à instaurer une paix durable à Gaza.

Ce projet pourrait-il être couronné de succès ? Ce qui est sûr, c’est que les deux camps sont fatigués de la guerre. Or, tout au long de l’histoire, bon nombre de guerres ont pris fin lorsque les deux parties belligérantes étaient simplement trop épuisées pour poursuivre les hostilités. Les deux tiers des Israéliens veulent que la guerre cesse, et bien que, dans le contexte actuel, il soit difficile de sonder l’opinion des Palestiniens, il est clair qu’eux aussi veulent que les ravages et les souffrances à Gaza cessent au plus vite. La proposition du 29 septembre survient donc à un moment propice à ce que la paix puisse s’imposer.

Il reste que le texte se caractérise également par de nombreuses lacunes. Et lorsque l’on y ajoute la très longue histoire de violence du Proche-Orient, on ne peut qu’opter pour la plus grande prudence au moment d’évaluer ses chances de réussite.

Nous avons identifié cinq principales raisons de se montrer circonspect à propos du « Plan Trump ».

1. Un manque de confiance réciproque

Aujourd’hui, le degré de confiance entre Israéliens et le Hamas est au plus bas. Or plusieurs aspects du plan sont tellement vagues qu’il est très vraisemblable que, s’il était adopté, les deux parties s’accuseraient mutuellement de ne pas avoir tenu leurs engagements.

Le dernier cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, conclu en janvier 2025, n’a duré que deux mois : Nétanyahou s’en était retiré en mars, accusant le Hamas de ne pas avoir libéré davantage d’otages avant le lancement des négociations qui étaient prévues sur la phase suivante du processus de paix.

2. Un plan asymétrique

L’accord est plus favorable à Israël qu’au Hamas. Fondamentalement, le texte exige que le Hamas libère tous les otages israéliens qu’il détient encore et dépose toutes ses armes, ce qui le laisserait totalement sans défense.

Le Hamas, qui n’a aucune confiance envers Israël en général et envers Nétanyahou en particulier, pourrait craindre que, une fois qu’il se sera désarmé, le dirigeant israélien l’attaque de nouveau avec force.

En outre, le Hamas n’a pas été associé à la rédaction des termes de l’accord. Il est désormais confronté à un ultimatum : accepter ce document ou s’exposer à ce qu’Israël « finisse le travail ».

Compte tenu de l’asymétrie du plan, le Hamas pourrait décider que les risques liés à son acceptation l’emportent sur les avantages potentiels, même si le texte prend soin de préciser que les combattants du Hamas qui auront déposé les armes bénéficieront d’une amnistie.

Le plan demande aussi à Israël de faire certains compromis ; mais il est douteux que ceux-ci soient réellement acceptés. Ainsi, l’accord envisage un avenir dans lequel l’Autorité palestinienne (AP) pourrait « reprendre le contrôle de Gaza de manière sûre et efficace ». Nétanyahou a déjà déclaré par le passé qu’un tel développement était à ses yeux inconcevable.

De même, il serait très difficile pour Nétanyahou d’accepter « une voie crédible vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien », comme le prévoit le plan. Il a, à de multiples reprises, fermement rejeté toute création d’un État palestinien, y compris, le 27 septembre dernier, dans le discours bravache qu’il a tenu devant l’Assemblée générale des Nations unies.

3. Des aspects essentiels ne sont pas détaillés

La stratégie de mise en œuvre du plan est présentée d’une façon extrêmement vague. À ce stade, nous ne savons rien de la « force internationale de stabilisation », qui remplacerait l’armée israélienne après le retrait de celle-ci de Gaza.

Quels pays y participeraient ? Il s’agirait évidemment d’une mission très dangereuse pour les effectifs qui viendraient à être déployés sur le terrain. Nétanyahou a déjà évoqué la possibilité qu’une force arabe prenne le relais de Tsahal à Gaza, mais aucun État arabe ne s’est encore porté volontaire pour cela.

Le plan ne prévoit pas non plus de calendrier pour les réformes de l’Autorité palestinienne ni de détails sur ce que ces réformes impliqueraient. Il faudra probablement organiser de nouvelles élections pour désigner un dirigeant crédible à la place de l’actuel président Mahmoud Abbas. Mais on ignore encore comment cela se ferait, et si la population de Gaza pourrait prendre part à ce scrutin.

De plus, les détails concernant l’autorité civile qui superviserait la reconstruction de Gaza sont très flous. Tout ce que nous savons, c’est que Trump se nommerait lui-même président du « Conseil de paix » et que l’ancien premier ministre britannique Tony Blair sera également impliqué d’une manière ou d’une autre. Pour être efficace, ce comité devrait bénéficier de la confiance absolue aussi bien du gouvernement Nétanyahou que du Hamas. Mais, comme nous l’avons souligné, la confiance est une denrée rare au Proche-Orient…

4. Aucune mention de la Cisjordanie

La Cisjordanie est clairement un dossier essentiel pour tout règlement de paix. Des affrontements opposent quasi quotidiennement les colons israéliens et les résidents palestiniens, et rien n’indique que la situation ne va pas encore s’aggraver.

Le mois dernier, le gouvernement israélien a donné son accord définitif à un projet controversé visant à construire une nouvelle colonie qui diviserait de fait la Cisjordanie en deux, rendant impossible la création d’un futur État palestinien disposant d’une continuité territoriale.

La Cisjordanie doit être au cœur de tout accord global entre Israël et la Palestine.

5. Les membres les plus à droite du gouvernement Nétanyahou restent un obstacle à toute solution

Ce pourrait être le facteur décisif qui provoquera l’échec du plan Trump. Les leaders de l’extrême droite présents au sein du gouvernement Nétanyahou, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, ont déclaré qu’ils n’accepteraient rien de moins que la destruction et l’élimination complètes du Hamas.

Or, bien que le plan prévoie que le Hamas soit désarmé et mis sur la touche politiquement, son idéologie resterait intacte, tout comme un nombre élevé de ses combattants.

Au final, ce plan peut-il réussir ?

Si le Hamas accepte le plan de Trump, nous pourrions bientôt avoir les réponses à plusieurs de ces questions.

Mais les États-Unis devront déployer des efforts considérables pour maintenir la pression sur Israël afin qu’il respecte les termes de l’accord. De même, les principaux médiateurs auprès des Palestiniens, le Qatar et l’Égypte, devront également maintenir la pression sur le Hamas pour que lui non plus ne viole pas les dispositions contenues dans le texte.

Nétanyahou part probablement du principe que si le Hamas ne se conforme pas à telle ou telle disposition, lui-même pourra en profiter pour sortir de l’accord. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en mars dernier lorsqu’il s’est retiré du cessez-le-feu signé deux mois plus tôt et a repris les opérations militaires israéliennes à Gaza.

Dans le discours énergique qu’il a prononcé la semaine dernière devant une salle partiellement vide de l’Assemblée générale des Nations unies, Nétanyahou n’a pas laissé entendre qu’il envisageait de renoncer à l’une des lignes rouges qu’il avait précédemment fixées pour mettre fin à la guerre. Au contraire, même : il a condamné les États qui reconnaissent l’État palestinien, déclarant à leur intention :

« Israël ne vous permettra pas de nous imposer un État terroriste. »

Il semble clair que Nétanyahou n’aurait jamais accepté le plan de Trump si ce dernier n’avait pas fait pression sur lui. Dans le même temps, Trump a déclaré lors de sa conférence de presse conjointe avec Nétanyahou que si le Hamas refusait l’accord ou s’il l’acceptait mais ne respectait pas ses conditions, alors il offrirait son soutien total à Israël pour en finir avec le Hamas une bonne fois pour toutes.

Cette promesse pourrait suffire à Nétanyahou pour convaincre Smotrich et Ben-Gvir de soutenir le projet… du moins pour l’instant.

Ian Parmeter ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.