15.12.2025 à 16:34

Faut-il fuir, se cacher ou intervenir si l’on est pris dans un attentat de masse comme celui survenu en Australie ?

Texte intégral (1944 mots)

Le bilan de la tuerie de Bondi Beach (Sydney, Australie), hier 14 décembre, aurait probablement été plus lourd sans l’intervention héroïque – et extrêmement risquée – d’un passant. Cet épisode invite à s’interroger sur les recommandations officielles des autorités sur le comportement à adopter si l’on est pris dans ce type d’événements. On constate que les conseils donnés par les responsables australiens ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux diffusés par leurs homologues états-uniens. L’étude de nombreux cas similaires survenus dans le monde donne également des indications utiles.

Les images ont fait le tour du monde : pendant l’attentat de Bondi Beach, ce dimanche 14 décembre à Sydney, un homme s’est précipité vers l’un des tireurs et lui a arraché son arme des mains.

Durant cet acte de bravoure extraordinaire, le civil en question, Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits âgé de 43 ans, a été blessé à la main et à l’épaule par le second tireur.

Le courage et le risque

Nous n’avons aucun moyen de savoir combien de vies ont été sauvées grâce au courage d’Al-Ahmed. Mais il est presque certain que son intervention a permis d’éviter des pertes humaines supplémentaires (le bilan s’élève à ce stade à 15 morts et 42 blessés, en plus des deux tireurs, dont l’un a été tué et l’autre se trouve dans un état critique).

Cette scène rappelle d’autres, y compris récemment toujours à Sydney : le 13 avril 2024, un passant français, Damien Guérot, était également intervenu au péril de sa vie lors de l’attaque du centre commercial de Bondi Junction pour faire face à un homme armé d’un couteau, qui avait ce jour-là poignardé six personnes à mort.

Lorsque des actes de courage comme ceux-ci se produisent, nous les saluons à juste titre. Cependant, ils soulèvent des questions importantes et souvent négligées : qu’est-ce qui motive des gens ordinaires à se conduire d’une façon aussi altruiste et risquée ? L’intervention des témoins est-elle une bonne stratégie ou va-t-elle à l’encontre des conseils officiels relatifs à la conduite à tenir si l’on est pris dans un acte de violence de masse ?

Les deux types d’« effet spectateur »

L’« effet spectateur » se produit lorsque la présence d’autres personnes dissuade quelqu’un d’intervenir dans une situation d’urgence, lors d’une agression ou d’un autre crime.

Mais des décennies de recherche comportementale ont remis en cause l’idée reçue selon laquelle les gens ont tendance à se figer ou à détourner le regard lorsque d’autres personnes sont présentes dans des situations dangereuses.

Une vaste méta-analyse du comportement des témoins montre que dans les situations d’urgence véritablement dangereuses et sans ambiguïté (comme celles impliquant un auteur clairement identifiable), l’effet spectateur classique (c’est-à-dire passif) est considérablement affaibli, voire dans certains cas inversé.

En d’autres termes, les attaques violentes sont précisément le type de situations où les gens sont plus enclins à agir.

L’une des raisons est que le danger clarifie les responsabilités. Lorsqu’une situation menace clairement leur vie, les gens identifient le danger plus rapidement et sont moins enclins à attendre des signaux sociaux ou des assurances de la part des autres.

On a constaté à maintes reprises que dans les situations d’urgence clairement à haut risque (en particulier celles impliquant de la violence physique), le sentiment de responsabilité individuelle s’accentue souvent au lieu de s’estomper.

Une analyse de plus de 100 attentats-suicides effectués en Israël montre que l’intervention des témoins peut réduire considérablement le nombre total de victimes.

Dans tous ces incidents documentés, l’intervention n’a que rarement permis d’empêcher complètement l’attaque, mais elle a souvent perturbé le contrôle de l’agresseur sur le moment et le lieu de l’attaque, le poussant à agir prématurément dans des lieux moins fréquentés et sauvant ainsi des vies.

Cependant, la même analyse montre également que l’intervention des témoins a souvent eu un coût personnel direct pour les intervenants.

Mais le comportement actif des témoins peut prendre plusieurs formes et intervenir à différents stades : une personne connaissant l’auteur des faits, qui remarque et signale un comportement suspect avant l’agression ; un individu qui guide les autres vers un lieu sûr ou qui partage des informations importantes au fur et à mesure que les événements se déroulent ; des gens qui apportent leur aide et assurent la coordination de diverses actions immédiatement après les faits.

Il n’en reste pas moins qu’une implication personnelle pour empêcher un acte de violence semble aller à l’encontre des conseils officiels des autorités australiennes. En effet, il y a quelques semaines à peine, le Comité australo-néo-zélandais de lutte contre le terrorisme a lancé une nouvelle campagne nationale de sécurité publique.

Un nouveau message de sécurité

La nouvelle campagne de sécurité publique reconnaît explicitement que l’Australie est un pays sûr, mais qu’il existe toujours un risque d’attaques à l’arme à feu dans les lieux très fréquentés, et que savoir comment réagir peut sauver des vies.

La campagne a introduit les consignes suivantes : « Fuir. Se cacher. Prévenir. », définies comme suit :

fuir : éloignez-vous rapidement et discrètement du danger, mais uniquement si cela ne présente aucun danger pour vous ;

se cacher : restez hors de vue et mettez votre téléphone portable en mode silencieux ;

prévenir : appelez la police lorsque cela ne présente aucun danger ;

L’objectif de ces conseils est d’aider les personnes à réagir dans les premiers instants critiques avant l’arrivée de la police, à prendre des décisions éclairées et à augmenter leurs chances de rester en sécurité.

Les directives officielles australiennes n’incitent à aucun moment à se confronter aux assaillants.

En revanche, les messages de sécurité publique diffusés aux États-Unis, tels que les consignes du FBI « Run. Hide. Fight » (Courez. Cachez-vous. Luttez), incluent une étape « luttez », mais uniquement en dernier recours, lorsque la fuite et la dissimulation sont impossibles et que la vie est en danger immédiat.

Les autorités australiennes ont choisi de ne pas inclure cette étape, mettant l’accent sur l’évitement et le signalement plutôt que sur la confrontation.

Quelques conseils pratiques

Mes précédentes recherches expérimentales ont permis d’identifier des conseils plus spécifiques susceptibles d’améliorer les chances de survie lors d’attaques violentes, en particulier dans des environnements bondés.

À l’aide de modélisations informatiques et d’expériences contrôlées menées avec de véritables foules, j’ai identifié plusieurs domaines stratégiques pour améliorer les chances de survie lors de tels événements.

Premièrement, s’éloigner lentement du danger n’est pas idéal : il est préférable de s’éloigner de la source de la menace aussi rapidement que possible, dès lors que cela se fait en prenant les précautions nécessaires pour rester en sécurité.

Deuxièmement, l’hésitation, qu’il s’agisse de recueillir des informations, d’inspecter ce qui se passe ou de filmer les événements, augmente le risque d’être blessé.

Troisièmement, les gens doivent rester agiles dans leur prise de décision et leur orientation lorsqu’ils se déplacent, et être prêts à adapter leurs mouvements à mesure que la situation évolue et que les informations deviennent plus claires. Cela signifie qu’il faut continuellement observer son environnement et ajuster sa direction à mesure que de nouvelles informations apparaissent, plutôt que de s’arrêter pour réévaluer la situation.

Enfin, lorsque vous vous déplacez en famille ou entre amis, il vaut mieux se mettre en file indienne, plutôt qu’en se tenant par la main côte à côte. Cela profite à tout le monde en réduisant les bousculades et en améliorant la fluidité de la fuite des personnes.

Être toujours sur ses gardes

Les horribles événements survenus à Sydney soulignent une dure réalité : la préparation aux risques de violence dans les lieux très fréquentés doit devenir plus courante.

Les espaces très fréquentés resteront toujours vulnérables à la violence délibérée, qu’elle soit motivée par des intentions terroristes ou autres.

Les messages doivent toucher un plus grand nombre de personnes, être fondés sur des preuves, nuancés et largement accessibles.

À l’approche de plusieurs événements publics majeurs et de grands rassemblements de masse (notamment le réveillon du Nouvel An), il est plus important que jamais que les gens soient conscients de ces risques et restent vigilants.

Milad Haghani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.12.2025 à 11:41

Quand le management a fait des États-Unis une superpuissance

Texte intégral (3245 mots)

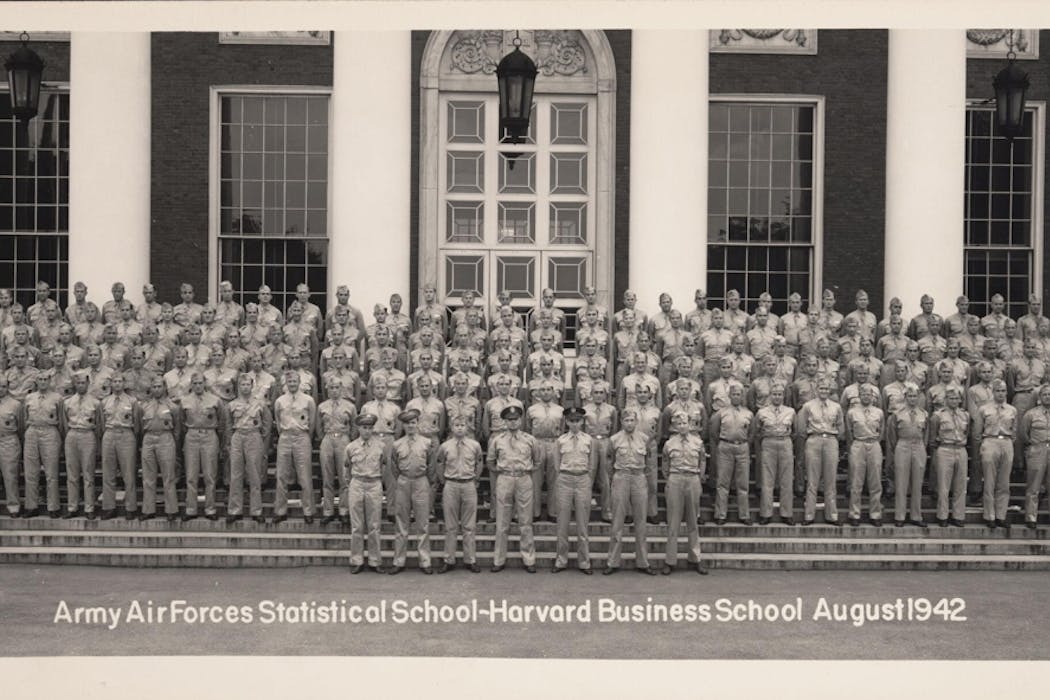

Une étude internationale, impliquant des chercheurs français, états-uniens et brésiliens, a mis au jour une histoire méconnue. Des années 1920 aux années 1960, le management a contribué à faire des États-Unis la puissance hégémonique que l’on connaît aujourd’hui. Son « momentum » : la Seconde Guerre mondiale. Ses armes : les managers formés dans les grandes écoles, les outils d’aide à la décision et la technostructure de l’État fédéral.

Explorer des archives, c’est évoluer dans un monde à la fois silencieux et étrange vu d’aujourd’hui. Comme l’explique l’historienne Arlette Farge dans son livre le Goût de l’archive (1989), le travail de terrain des historiens est souvent ingrat, fastidieux, voire ennuyeux. Puis au fil de recoupements, à la lumière d’une pièce en particulier, quelque chose de surprenant se passe parfois. Un déclic reconfigurant un ensemble d’idées.

C’est exactement ce qui est arrivé dans le cadre d’un projet sur l’histoire du management états-unien (HIMO) débuté en 2017, impliquant une douzaine de chercheurs français, états-uniens et brésiliens.

Notre idée ? Comprendre le lien entre l’histoire des modes d’organisation managériaux du travail et les épisodes de guerre aux États-Unis. D’abord orientée vers le XXe siècle, la période d’étude a été resserrée des années 1920 à la fin des années 1960, avec comme tournant la Seconde Guerre mondiale.

Du taylorisme au management

Au début de notre recherche en 2017, nous nous sommes demandé ce qui guidait cette métamorphose du management des années 1920 aux années 1960.

Au commencement était le taylorisme. On attribue à l’ingénieur américain Frederick Winslow Taylor (1856-1915) l’invention d’une nouvelle organisation scientifique du travail dans The Principles of Scientific Management. Ce one best way devient la norme. Au cœur de cette division du travail, la mutation des rôles des contremaîtres est essentielle.

Leur fonction est d’abord de s’assurer à la fois de la présence des ouvriers et du respect des gestes prescrits par les dirigeants. Avec le management, une révolution copernicienne est en marche. Les contremaîtres sont progressivement remplacés par les techniques de management elles-mêmes. Le contrôle se fait à distance, et devient de l’autocontrôle. Des outils et des systèmes d’information sont développés ou généralisés, comme les pointeuses. Peu à peu, toutes ces informations sont connectées à des réseaux… qui dessinent ce qui deviendra des réseaux informatiques. L’objectif : suivre l’activité en temps réel et créer des rapports à même d’aider les managers dans leur prise de décision.

Outils de gestion de projet

C’est ce que la philosophie nomme le représentationnalisme. Le monde devient représentable, et s’il est représentable, il est contrôlable. Sur un temps long, de nombreux outils de gestion de projet sont créés comme :

le diagramme de Gantt, formalisé et diffusé dans les années 1910 par l’ingénieur du même nom, afin de visualiser dans le temps les diverses tâches ;

le Program Evaluation and Review Technic (PERT), élaboré dans les années d’après-guerre pour analyser et représenter les tâches impliquées ;

ou les Key Performance Indicators (KPI), des indicateurs utilisés pour l’aide à la décision.

Nombre de ces techniques ou standards de management ont une genèse américaine comme l’ont montré notamment les travaux de Locke et Spender, Clegg, Djelic ou D’Iribarne. Des années 1910 aux années 1950, une importance croissante est accordée à la visualisation des situations.

À lire aussi : Les origines néolibérales de la mondialisation : retour sur l’émergence d’un ordre géopolitique aujourd’hui menacé

Notre intuition d’une obsession pour la représentation s’est affinée avec l’exploration d’archives liées aux réseaux du management, de l’Academy of Management, l’American Management Association, et la Society for Advancement of Management.

Management de l’armée

Dans son introduction de la conférence de l’Academy of Management de 1938, l’économiste Harlow Person, acteur clé de la Taylor Society, revient sur le rôle joué par la visualisation. Concrètement, une mission d’amélioration des processus administratifs est réalisée pour l’armée américaine durant la Première Guerre mondiale. L’organisation scientifique du travail déploie plus que jamais ses outils au-delà des chiffres et du texte.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’obsession pour la représentation est au cœur de la stratégie militaire des États-Unis, en synergie vraisemblablement avec le management. Par exemple, la carte d’état-major doit représenter la situation la plus fidèle possible au champ de bataille. Chaque drapeau, chaque figurine représentant un bataillon ami ou ennemi, doit suivre fidèlement les mouvements de chacun lors du combat. Toutes les pièces évoluant en temps réel permettent au généralissime de prendre les meilleures décisions possibles.

Mise en place d’une technostructure par Franklin Roosevelt

Un président des États-Unis incarne cette rupture managériale dans la sphère politique : Franklin Roosevelt. Secrétaire assistant à la Navy dans sa jeunesse, il assimile l’importance des techniques d’organisation dans les arsenaux maritimes de Philadelphie et New York, pour la plupart mis en œuvre par les disciples de Frederick Winslow Taylor.

Après la crise de 1929, la mise en place de politiques centralisées de relance a pour conséquence organisationnelle d’installer une technostructure. Plus que jamais, il faut contrôler et réguler l’économie. Un véritable État fédéral prend naissance avec la mobilisation industrielle initiée dès 1940.

Lorsque le New Deal est mis en place, Franklin Roosevelt comprend que le management peut lui permettre de changer le rapport de force entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Progressivement, il oppose la rationalité de l’appareil fédéral et son efficience à la logique plus bureaucratique incarnée par le Congrès. Concrètement, les effectifs de la Maison Blanche passent de quelques dizaines de fonctionnaires avant la Seconde Guerre mondiale à plus de 200 000 en 1943.

Le président des États-Unis dispose désormais de l’appareil nécessaire pour devenir « l’Arsenal de la démocratie », à savoir l’appareil productif des Alliés. Cette transformation contribue à faire des États-Unis la première puissance militaire mondiale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’elle n’était que 19e avant son commencement.

Standardisation mondiale par le management

Au-delà d’une obsession nouvelle pour la représentation tant organisationnelle que politique, la seconde dimension mise en lumière par cette recherche sur l’histoire du management est plus inattendue. Elle porte sur la mise en place d’une véritable géopolitique états-unienne par le management. Notre travail sur archive a permis de mieux comprendre la genèse de cette hégémonie américaine.

La standardisation des formations au management, en particulier par des institutions telles que la Havard Business School, a contribué subtilement à cette géopolitique américaine. Tout le développement de la connaissance managériale se joue sur le sol des États-Unis et l’espace symbolique qu’il étend sur le reste du monde, du MBA aux publications académiques, dont les classements placent aujourd’hui systématiquement les revues états-uniennes au sommet de leur Olympe.

Il en va de même pour le monde des cabinets de conseil en management de l’après-guerre, dominé par des structures américaines, en particulier pour la stratégie. En 1933, le Glass-Steagall Act impose aux banques la séparation des activités de dépôt de celles d’interventions sur les marchés financiers et de façon connexe, et leur interdit d’auditer et de conseiller leurs clients. Cela ouvre un espace de marché : celui du conseil externe en management, bientôt dopé par la mobilisation industrielle puis la croissance d’après-guerre.

Des cabinets se développent comme celui fondé par James McKinsey en 1926, professeur de comptabilité à l’université de Chicago. Son intuition : les entreprises souffrent d’un déficit de management pour surmonter la Grande Dépression et croître après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux cabinets suivent cette tendance comme le Boston Consulting Group créé en 1963.

Près de 500 000 blessés industriels

Un des points les plus frappants de notre recherche est la conséquence du management sur le corps pendant le momentum de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 86 000 citoyens des États-Unis meurent dans les usines entre 1941 et 1945, 100 000 sont handicapés sévères et plus de 500 000 sont blessés au travail.

Une partie de nos archives sur le Brooklyn Navy Yard de New York l’illustre tristement. Dans le silence, chacun et chacune acceptent une expérience de travail impossible en considérant que leur fils, leur maris, leurs neveux, leurs amis au combat vivaient des situations certainement bien pires. Le management se fait alors patriote, américain et… mortifère.

Au final, les managers ont continué à taire une évidence tellement visible qu’on ne la questionne que trop peu : celle de l’américanité de ce qui est également devenu « nos » modes d’organisation. Au service d’une géopolitique américaine par le management.

Le projet de recherche HIMO (History of Instittutional Management & Organization) mentionné dans cet article a reçu des financements du PSL Seed Fund, de QLife et des bourses de mobilité de DRM.

14.12.2025 à 11:47

Football : 30 ans après l’arrêt Bosman, quel bilan pour le marché des transferts ?

Texte intégral (2890 mots)

Le Belge Jean-Marc Bosman, joueur modeste des années 1990, restera peut-être dans l’histoire comme le footballeur qui aura eu le plus grand impact sur son sport. En effet, l’arrêt portant son nom, adopté il y a exactement trente ans, a permis aux joueurs en fin de contrat de rejoindre un autre club sans l’exigence d’une indemnité de transfert. Il a également mis fin à la règle qui prévalait jusqu’alors de trois étrangers maximum par équipe, ouvrant la voie à une aspiration des joueurs du monde entier vers les clubs les plus riches.

« Toi, avec ton arrêt, tu vas rester dans l’histoire, comme Bic ou Coca-Cola », avait dit Michel Platini à Jean-Marc Bosman en 1995. Platini n’avait sans doute pas tort.

Les faits remontent à 1990. Le contrat de travail de Bosman, footballeur professionnel du Royal Football Club (RFC) de Liège (Belgique), arrive à échéance le 30 juin. Son club lui propose un nouveau contrat, mais avec un salaire nettement inférieur. Bosman refuse et est placé sur la liste des transferts. Conformément aux règles de l’Union européenne des associations de football (UEFA) en vigueur à l’époque, le transfert d’un joueur, même en fin de contrat, s’effectue en contrepartie d’une indemnité versée par le club acheteur au club vendeur. Autrement dit, pour acquérir Bosman, le nouveau club devra verser une indemnité de transfert au RFC.

En juillet, l’Union sportive du littoral de Dunkerque (USL) en France est intéressée. Mais le club belge, craignant l’insolvabilité de l’USL, bloque l’opération. Bosman se retrouve sans employeur. Pis, il continue d’appartenir à son ancien club, lequel maintient ses droits de transfert. Par ailleurs, en vertu de la règle des quotas – trois étrangers maximum par équipe –, il est difficile pour le joueur de rejoindre un club dans un autre État de la Communauté européenne.

S’estimant lésé, Bosman saisit les tribunaux belges. L’affaire est par la suite portée devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).

Coup de tonnerre : le 15 décembre 1995, la CJCE tranche en faveur de Bosman.

Décision de la CJCE

La Cour précise que le sport professionnel, comme toute activité économique au sein de la Communauté européenne, est soumis au droit communautaire. Elle considère dès lors que toute disposition restreignant la liberté de mouvement des footballeurs professionnels ressortissants de la Communauté européenne est contraire à l’article 48 du Traité de Rome, lequel prévoit la libre concurrence et la liberté de circulation des travailleurs entre les États membres.

La CJCE reprend ses jurisprudences antérieures (arrêts Walrawe et Koch en 1974 et Doña en 1976) et déclare que les règles de quotas fondées sur la nationalité des joueurs ressortissants communautaires constituent des entraves au marché commun.

En outre, la Cour va plus loin dans son jugement et estime que les indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat (encore appliquées par certains clubs européens en 1995) sont contraires au droit communautaire.

Enjeux et impacts de l’arrêt Bosman

Le socle de cette décision a été la standardisation ou plutôt l’universalité des règles sportives au niveau de l’UEFA (54 fédérations) et de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA (211 fédérations), qui ont dû s’aligner sur la jurisprudence Bosman.

Ainsi, cet arrêt de la CJCE a conduit les instances du football à réformer le système des transferts (Réformes dites « Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs », (RSTJ) 2001, 2005, 2017-2022). Conséquemment, l’arrêt Bosman a drastiquement accentué la libéralisation du marché des transferts.

Cela s’est traduit par la suppression des obstacles à la libre circulation des sportifs. Les joueurs en fin de contrat sont devenus libres de rejoindre un autre club sans que celui-ci soit tenu de verser une indemnité de transfert à leur ancien club. Fin de l’ « esclavage » sportif ! Fin également du « régime de quotas » pour les joueurs ressortissants communautaires au sein des effectifs dans les clubs européens !

De facto, il y a eu une augmentation du nombre de joueurs étrangers communautaires, désormais illimité pour les joueurs des pays de l’Union européenne (UE). C’est le cas également pour les joueurs de l’Espace économique européen et pour ceux issus des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE à la suite des arrêts Malaja dans le basket en 2002, Kolpak dans le handball en 2003 et Simutenkov dans le football en 2005. Il en est de même, depuis l’accord de Cotonou en 2000 (remplacé par l’accord de Samoa en 2023), pour les détenteurs des nationalités de 47 pays d’Afrique, 15 pays des Caraïbes et 15 pays du Pacifique. En France, le nombre de joueurs considérés comme « extra-communautaires » est limité à quatre.

Par ailleurs, comme le souligne Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport Business, l’arrêt Bosman a inversé le rapport de force entre joueurs et clubs. L’inflation des salaires, qui avait commencé dans les années 1980, s’est accélérée dès les premières années après cet arrêt, puis de manière exponentielle chez les superstars par la suite.

Selon le magazine Forbes, les cinq footballeurs les mieux rémunérés en 2024 étaient Cristiano Ronaldo (environ 262,4 millions d’euros), Lionel Messi (environ 124,3 millions d’euros), Neymar (environ 101,3 millions d’euros), Karim Benzema (environ 95,8 millions d’euros) et Kylian Mbappé (environ 82,9 millions d’euros). L’écart salarial entre les footballeurs et les footballeuses reste néanmoins encore béant.

À lire aussi : Equal play, equal pay : des « inégalités » de genre dans le football

L’arrêt Bosman a aussi fortement impacté la spéculation de la valeur marchande des superstars et des jeunes talents.

À lire aussi : À qui profite le foot ?

Au-delà, cet arrêt s’est matérialisé par l’extension de la libre circulation des joueurs formés localement dans un État membre de l’UE, au nom de la compatibilité avec les règles de libre circulation des personnes ; cette mesure a ensuite été étendue à d’autres disciplines sportives.

Une autre particularité concerne le prolongement de la jurisprudence Bosman aux amateurs et aux dirigeants sportifs.

Enfin, il est important de rappeler que si l’arrêt Bosman a permis à de nombreux acteurs du football (joueurs, agents, clubs, investisseurs, etc.) de s’enrichir, ce fut loin d’être le cas pour Jean-Marc Bosman lui-même. Dans un livre autobiographique poignant, Mon combat pour la liberté, récemment publié, l’ancien joueur raconte son combat judiciaire de cinq ans, ainsi que sa longue traversée du désert (trahisons, difficultés financières, dépressions, etc.) après la décision de la CJCE.

Perspectives : du 15 décembre 1995 au 15 décembre 2025, 30 ans de libéralisation

L’arrêt Bosman a dérégulé, explosé et exposé le marché des transferts. Le récent article de la Fifa consacré au marché estival de 2025 en témoigne : cet été-là, 9,76 milliards de dollars d’indemnités de transfert ont été versés dans le football masculin et 12,3 millions de dollars dans le football féminin.

Ainsi, l’arrêt a ouvert la voie à une libéralisation inédite des opérations, conduisant parfois à des montages financiers particulièrement complexes.

À lire aussi : Football financiarisé : l’Olympique lyonnais, symptôme d’un modèle de multipropriété en crise

Au-delà de l’explosion des indemnités de transfert, l’arrêt Bosman a creusé les inégalités entre les clubs, tant au niveau national qu’européen. Pendant que les clubs les moins riches servent de pépinières pour former les futurs talents, les clubs les plus riches déboursent des sommes astronomiques pour acquérir les meilleurs footballeurs : Neymar, 222 millions d’euros ; Mbappé, 180 millions d’euros ; Ousmane Dembelé et Alexander Isak, 148 millions d’euros ; Philippe Coutinho, 135 millions d’euros, etc. Cela se traduit par l’ultra-domination des gros clubs dans les championnats européens avec le risque d’un « déclin général de l’équilibre compétitif dans le football européen » selon l’Observatoire du football CIES.

Enfin, avec la libéralisation du marché des transferts, des réseaux internationaux se tissent – et par la même occasion s’enrichissent – pour dénicher les futures « poules aux œufs d’or ». L’Amérique du Sud, l’Afrique (notamment depuis l’accord Cotonou) et l’Europe de l’Est sont devenues les principaux exportateurs des footballeurs (certains partent à un âge très précoce à l’étranger et se retrouvent loin de leur famille) vers les clubs d’Europe de l’Ouest.

Pour conclure, il serait souhaitable de réguler le marché, d’assainir l’écosystème et d’apaiser les ardeurs. L’arrêt Diarra (qualifié de « Bosman 2.0 ») de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – anciennement la CJCE – le 4 octobre 2024 est une avancée dans ce sens. Bien que la Cour n’ait pas remis en cause tout le système des transferts, elle a enjoint la FIFA à modifier sa réglementation afin que les footballeurs ne soient plus sous le joug de leur club en cas de rupture unilatérale de leur contrat.

Les joueurs doivent pouvoir y mettre un terme sans craindre de devoir verser une indemnité « disproportionnée » à leur club, et sans que le nouveau club désireux de les recruter soit tenu de verser solidairement et conjointement cette indemnité en cas de rupture sans « juste cause ». Dans l’urgence, un cadre réglementaire provisoire relatif au RSTJ a été adopté par la FIFA en décembre 2024 – jugé pour autant non conforme à la décision de la CJUE.

Le monde du football a besoin d’une transformation systémique où le plafonnement des coûts de transfert, mais aussi la gestion vertueuse des clubs et des institutions, l’encadrement et l’égalité des salaires homme-femme, la prise en compte du bien-être psychologique des acteurs, etc. constitueraient un socle fort pour un renouveau du marché des transferts et de l’industrie du football dans sa globalité.

Mieux, l’industrie du football ne doit plus constituer un mobile pour creuser les écarts et les disparités sociales et sociétales.

Annexe : 11 dates et événements clés

1891 : J. P. Campbell de Liverpool est le premier agent à faire la promotion de joueurs auprès des clubs par des publicités via la presse.

1905 : William McGregor, ancien président du club d’Aston Villa et fondateur de la ligue anglaise déclare, en une formule visionnaire pour l’époque, « Football is big business ».

1930 : la première Coupe du Monde de football a lieu en Uruguay.

1932 : la mise en place du premier championnat professionnel de football en France avec des dirigeants employeurs et des joueurs salariés sans aucun pouvoir ainsi que l’établissement du contrat à vie des footballeurs, liés à leur club jusqu’à l’âge de 35 ans.

1961 : le salaire minimum des joueurs de football est supprimé. Cette décision a pour effet d’équilibrer le pouvoir de négociation entre joueurs et clubs.

Entre 1960 et 1964 : les salaires des joueurs de la première division française évoluent drastiquement (augmentation de 61 % par rapport à ceux des années 1950).

1963 : la Haute Cour de Justice anglaise dispose, dans l’affaire Georges Eastham, que le système de « conservation et transfert » est illégal.

1969 : la mise en place du contrat de travail à durée librement déterminée.

1973 : l’adoption de la Charte du football professionnel.

1991 : la première Coupe du monde de football féminin se déroule en Chine.

1995 : l’arrêt Bosman de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 15 décembre 1995 crée un véritable bouleversement dans le système de transfert des joueurs au sein de l’UE – anciennement la Communauté européenne.

Moustapha Kamara a reçu une Bourse de recherche Havelange de la FIFA.

Allane Madanamoothoo et Daouda Coulibaly ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

11.12.2025 à 16:16

L’internationale trumpiste : la Stratégie de sécurité nationale 2025 comme manifeste idéologique

Texte intégral (2441 mots)

L’administration Trump vient de rendre publique sa Stratégie de sécurité nationale. Charge virulente contre l’Europe, affirmation de l’exceptionnalisme des États-Unis, présentation du président actuel en héros affrontant au nom de son pays des périls mortels pour la civilisation occidentale : bien plus qu’un simple ensemble de grandes lignes, il s’agit d’une véritable proclamation idéologique.

La Stratégie de sécurité nationale (National Security Strategy, NSS) est normalement un document technocratique, non contraignant juridiquement, que chaque président des États-Unis doit, durant son mandat, adresser au Congrès pour guider la politique étrangère du pays.

La version publiée par l’administration Trump en 2025 (ici en français) ressemble pourtant moins à un texte d’État qu’à un manifeste idéologique MAGA (Make America Great Again) qui s’adresse tout autant à sa base qu’au reste du monde, à commencer par les alliés européens de Washington, accusés de trahir la « vraie » démocratie. Pour la première fois, et contrairement à la NSS du premier mandat Trump publiée en 2017, la sécurité nationale y est définie presque exclusivement à partir des obsessions trumpistes : immigration, guerre culturelle, nationalisme.

Les trois principales articulations du texte

La NSS 2025 rompt complètement avec la tradition libérale de la démocratie constitutionnelle (respect des droits fondamentaux, primauté de l’État de droit, pluralisme) et avec sa traduction internationale — la promotion de la démocratie dans le cadre d’un ordre multilatéral fondé sur des règles. Elle réécrit l’histoire depuis la fin de la guerre froide, construit un ennemi composite (immigration, élites « globalistes », Europe) et détourne le vocabulaire de la liberté et de la démocratie au service d’un exceptionnalisme ethno-populiste.

Ce document présente une grande narration en trois actes.

Acte I : La trahison des élites.

C’est le récit de l’échec des politiques menées par les États-Unis depuis 1991, imputées à l’hubris d’élites qui auraient voulu l’hégémonie globale. Elles auraient mené des « guerres sans fin », mis en place un « prétendu libre-échange » et soumis le pays à des institutions supranationales, au prix de l’industrie américaine, de la classe moyenne, de la souveraineté nationale et de la cohésion culturelle. Ce premier acte souligne enfin l’incapacité à renouveler un récit national crédible après la fin de la guerre froide : c’est sur ce vide narratif que Trump construit son propre récit.

Acte II : Le déclin.

Le déclin des États-Unis tel que vu par l’administration Trump est à la fois économique, moral, géopolitique et démographique. Il se manifeste par la désindustrialisation, les guerres ratées, ou encore par la crise des frontières avec le Mexique. Il fait écho au « carnage américain » que l’actuel président avait dénoncé lors de son premier discours d’investiture, en 2017. L’ennemi est ici décrit comme à la fois intérieur et extérieur : l’immigration, présentée comme une « invasion » liée aux cartels, mais aussi les institutions internationales et les élites de politique étrangère, américaines comme européennes. Tous sont intégrés dans un même schéma conflictuel, celui d’une guerre globale que l’administration Trump serait prête à mener contre ceux qui menaceraient souveraineté, culture et prospérité américaines.

Acte III : Le sauveur.

La NSS présente le locataire de la Maison Blanche comme un leader providentiel, comme le « président de la Paix » qui corrige la trahison des élites. Trump y apparaît comme un « redresseur », héros (ou anti-héros) qui aurait, en moins d’un an, « réglé huit conflits violents ». Il incarnerait une nation retrouvée, prête à connaître un « nouvel âge d’or ». On retrouve ici un schéma narratif typiquement américain, issu de la tradition religieuse de la jérémiade : un prêche qui commence par dénoncer les fautes et la décadence, puis propose un retour aux sources pour « sauver » la communauté. L’historien Sacvan Bercovitch a montré que ce type de récit est au cœur du mythe national américain. Un texte qui devrait être techno-bureaucratique se transforme ainsi en récit de chute et de rédemption.

L’exceptionnalisme américain à la sauce Trump

À y regarder de près, la NSS 2025 foisonne de tropes propres aux grands mythes américains. Il s’agit de « mythifier » la rupture avec des décennies de politique étrangère en présentant la politique conduite par l’administration Trump comme un retour aux origines.

Le texte invoque Dieu et les « droits naturels » comme fondement de la souveraineté, de la liberté, de la famille traditionnelle, voire de la fermeture des frontières. Il convoque la Déclaration d’indépendance et les « pères fondateurs des États-Unis » pour justifier un non-interventionnisme sélectif. Il se réclame aussi de « l’esprit pionnier de l’Amérique » pour expliquer la « domination économique constante » et la « supériorité militaire » de Washington.

Si le mot exceptionalism n’apparaît pas (pas plus que la formule « indispensable nation »), la NSS 2025 est saturée de formulations reprenant l’idée d’une nation unique dans le monde : hyper-superlatifs sur la puissance économique et militaire, rôle central de l’Amérique comme pilier de l’ordre monétaire, technologique et stratégique. Il s’agit d’abord d’un exceptionnalisme de puissance : le texte détaille longuement la domination économique, énergétique, militaire et financière des États-Unis, puis en déduit leur supériorité morale. Si l’Amérique est « la plus grande nation de l’histoire » et « le berceau de la liberté », c’est d’abord parce qu’elle est la plus forte. La vertu n’est plus une exigence qui pourrait limiter l’usage de la puissance ; elle est au contraire validée par cette puissance.

Dans ce schéma, les élites — y compris européennes — qui affaiblissent la capacité américaine en matière d’énergie, d’industrie ou de frontières ne commettent pas seulement une erreur stratégique, mais une faute morale. Ce n’est plus l’exceptionnalisme libéral classique de la diffusion de la démocratie, mais une forme d’exceptionnalisme moral souverainiste : l’Amérique se pense comme principale gardienne de la « vraie » liberté, contre ses adversaires mais aussi contre certains de ses alliés.

Là où les stratégies précédentes mettaient en avant la défense d’un « ordre international libéral », la NSS 2025 décrit surtout un pays victime, exploité par ses alliés, corseté par des institutions hostiles : l’exceptionnalisme devient le récit d’une surpuissance assiégée plutôt que d’une démocratie exemplaire. Derrière cette exaltation de la « grandeur » américaine, la NSS 2025 ressemble davantage à un plan d’affaires, conçu pour servir les intérêts des grandes industries — et, au passage, ceux de Trump lui-même. Ici, ce n’est pas le profit qui se conforme à la morale, c’est la morale qui se met au service du profit.

Une vision très particulière de la doctrine Monroe

De même, le texte propose une version mythifiée de la doctrine Monroe (1823) en se présentant comme un « retour » à la vocation historique des États-Unis : protéger l’hémisphère occidental des ingérences extérieures. Mais ce recours au passé sert à construire une nouvelle doctrine, celui d’un « corollaire Trump » — en écho au « corollaire Roosevelt » : l’Amérique n’y défend plus seulement l’indépendance politique de ses voisins, elle transforme la région en chasse gardée géo-économique et migratoire, prolongement direct de sa frontière sud et vitrine de sa puissance industrielle.

À lire aussi : États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?

Sous couvert de renouer avec Monroe, le texte légitime une version trumpiste du leadership régional, où le contrôle des flux (capitaux, infrastructures, populations) devient le cœur de la mission américaine. Là encore, le projet quasi impérialiste de Trump est présenté comme l’extension logique d’une tradition américaine, plutôt que comme une rupture.

La NSS 2025 assume au contraire une ingérence politique explicite en Europe, promettant de s’opposer aux « restrictions antidémocratiques » imposées par les élites européennes (qu’il s’agisse, selon Washington, de régulations visant les plates-formes américaines de réseaux sociaux, de limitations de la liberté d’expression ou de contraintes pesant sur les partis souverainistes) et de peser sur leurs choix énergétiques, migratoires ou sécuritaires. Autrement dit, Washington invoque Monroe pour sanctuariser son hémisphère, tout en s’arrogeant le droit d’intervenir dans la vie politique et normative européenne — ce qui revient à revendiquer pour soi ce que la doctrine refuse aux autres.

Dans la NSS 2025, l’Europe est omniprésente — citée une cinquantaine de fois, soit deux fois plus que la Chine et cinq fois plus que la Russie —, décrite comme le théâtre central d’une crise à la fois politique, démographique et civilisationnelle. Le texte oppose systématiquement les « élites » européennes à leurs peuples, accusant les premières d’imposer, par la régulation, l’intégration européenne et l’ouverture migratoire, une forme d’« effacement civilisationnel » qui reprend, sans le dire, la logique du « grand remplacement » de Renaud Camus, théorie complotiste d’extrême droite largement documentée.

À lire aussi : L’Europe vue par J. D. Vance : un continent à la dérive que seul un virage vers l’extrême droite pourrait sauver

L’administration Trump s’y arroge un droit d’ingérence idéologique inédit : elle promet de défendre les « vraies » libertés des citoyens européens contre Bruxelles, les cours et les gouvernements, tout en soutenant implicitement les partis d’extrême droite ethno-nationalistes qui se posent en porte-voix de peuples trahis. L’Union européenne est dépeinte comme une machine normative étouffante, dont les règles climatiques, économiques ou sociétales affaibliraient la souveraineté des nations et leur vitalité démographique. Ce faisant, le sens même des mots « démocratie » et « liberté » est inversé : ce ne sont plus les institutions libérales et les traités qui garantissent ces valeurs, mais leur contestation au nom d’un peuple soi-disant homogène et menacé, que Washington prétend désormais protéger jusque sur le sol européen.

La Russie, quant à elle, apparaît moins comme ennemi existentiel que comme puissance perturbatrice dont la guerre en Ukraine accélère surtout le déclin européen. La NSS 2025 insiste sur la nécessité d’une cessation rapide des hostilités et de la mise en place d’un nouvel équilibre stratégique, afin de favoriser les affaires. La Chine est le seul véritable rival systémique, surtout économique et technologique. La rivalité militaire (Taïwan, mer de Chine) est bien présente, mais toujours pensée à partir de l’enjeu clé : empêcher Pékin de transformer sa puissance industrielle en hégémonie régionale et globale.

Le Moyen-Orient n’est plus central : grâce à l’indépendance énergétique, Washington cherche à transférer la charge de la sécurité à ses alliés régionaux, en se réservant un rôle de faiseur de deals face à un Iran affaibli. L’Afrique, enfin, est envisagée comme un terrain de reconquête géo-économique face à la Chine, où l’on privilégie les partenariats commerciaux et énergétiques avec quelques États jugés « fiables », plutôt qu’une politique d’aide ou d’interventions lourdes.

Un texte qui ne fait pas consensus

Malgré la cohérence apparente et le ton très péremptoire de cette doctrine, le camp MAGA reste traversé de fortes divisions sur la politique étrangère, entre isolationnistes « America First » hostiles à toute projection de puissance coûteuse et faucons qui veulent continuer à utiliser la supériorité militaire américaine pour imposer des rapports de force favorables.

Surtout, les sondages (ici, ici, ou ici) montrent que, si une partie de l’électorat républicain adhère à la rhétorique de fermeté (frontières, Chine, rejet des élites), l’opinion américaine dans son ensemble demeure majoritairement attachée à la démocratie libérale, aux contre-pouvoirs et aux alliances traditionnelles. Les Américains souhaitent moins de guerres sans fin, mais ils ne plébiscitent ni un repli illibéral ni une remise en cause frontale des institutions qui structurent l’ordre international depuis 1945.

Jérôme Viala-Gaudefroy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.12.2025 à 15:54

La Syrie d’Al-Charaa : opération séduction à l’international, répression des minorités à l’intérieur

Texte intégral (3199 mots)

Le nouvel homme fort de Damas montre patte blanche sur la scène internationale, que ce soit quand il intervient à la tribune de l’ONU ou quand il s’entretient avec Donald Trump, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Mohammad ben Salmane ou encore Emmanuel Macron. À l’en croire, l’ancien chef djihadiste souhaite installer un pouvoir – relativement – démocratique et inclusif envers les minorités ethniques de la Syrie. Or le sort des alaouites, des druzes et des Kurdes invite à considérer ces engagements avec la plus grande méfiance.

Les médias occidentaux ont souligné à raison la métamorphose spectaculaire du président syrien Ahmed Al-Charaa et de son image auprès des chancelleries internationales. L’ancien chef du front Al-Nosra (la branche syrienne d’Al-Qaida) s’est lancé depuis cet été dans une véritable offensive diplomatique internationale tous azimuts.

En octobre 2025, Al-Charaa a repris les relations avec la Russie, ancien soutien du régime d’Assad, en réglant la délicate question des bases russes de Tartous et Hmeimim, dont Moscou devrait conserver l’usage. Mais ce qui étonne le plus les journalistes tient à « l’opération séduction » que le président a engagée auprès des puissances occidentales avec des voyages très remarqués en France en mai 2025 et surtout à Washington en novembre 2025. En amont de cette dernière visite, il a obtenu la levée des sanctions onusiennes qui frappaient son groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC), ainsi que son retrait de la liste des organisations reconnues comme terroristes. Il a également pu s’exprimer à la tribune de l’assemblée générale de l’ONU.

Pour autant, si la presse a souligné, à raison, le rapprochement des intérêts de Damas et de Washington, notamment leur projet commun de lutter contre l’État islamique, qui demeure présent en Syrie, la plupart des analystes semblent négliger un paramètre essentiel : la diplomatie syrienne reflète davantage les contraintes géopolitiques qui s’imposent au nouveau régime qu’une véritable volonté de s’ouvrir à l’Occident.

Prisonnier d’une situation domestique très précaire, le pouvoir syrien se doit, s’il veut survivre à court terme, de ménager les intérêts des puissances qui pourraient facilement l’abattre. Il ne peut tenir qu’avec l’assentiment des alliés de Washington, comme Israël ou l’Arabie saoudite, ou des puissances régionales comme la Turquie, qui s’ingèrent dans le jeu politique syrien. Il donne donc des gages à ses partenaires extérieurs mais, dans les faits, le respect des minorités voire l’inclusion tant vantée par les observateurs occidentaux semblent avoir fait long feu, comme le montrent les violences ayant visé diverses communautés et la sous-représentation des minorités parmi les députés élus aux élections législatives d’octobre 2025.

Conserver le soutien de la Turquie dans un contexte domestique fragile

Avant de se rendre dans les chancelleries occidentales, Al-Charaa s’est d’abord assuré du soutien des puissances régionales capables de s’ingérer dans le jeu politique syrien, à commencer par la Turquie, où il s’est rendu dès février 2025. Rappelons que c’est l’alliance entre HTC et les milices de l’ANS, l’armée nationale syrienne, composées de supplétifs de l’armée turque, qui avait permis la rapide chute d’Assad en 2024.

À lire aussi : Syrie : retour sur la chute de la maison Assad

Aujourd’hui, la Turquie continue de dominer le nord de la Syrie, malgré l’intégration de l’ANS dans l’armée syrienne. La région d’Alep reste contrôlée par les ex-chefs du Jabah al-Shamia, ancienne faction de l’ANS, à l’image de tout le reste du nord du pays où les unités de l’ANS, bien qu’ayant officiellement rejoint l’armée syrienne, sont restées cantonnées dans leurs positions, ce qui indique que leur allégeance va plus à Ankara qu’à Damas.

Malgré les appels d’Al-Charaa à l’unité nationale, l’ANS s’est emparée en décembre 2024 et en janvier 2025 des villes de Tall Rifaat et de Manbij, jusqu’alors tenues par les forces kurdes, ennemies traditionnelles de la Turquie. L’ANS a également affronté les Kurdes entre fin 2024 et avril 2025 autour du barrage de Tishrin, qu’elle a finalement reconquis, ce qui lui donne un contrôle sur le débit en aval et une tête de pont sur la rive orientale de l’Euphrate.

Al-Charaa pourrait profiter de sa proximité avec Ankara pour soumettre définitivement le Rojava, c’est-à-dire les régions autonomes du Kurdistan syrien contrôlées par les milices kurdes (les FDS) et dirigées par l’administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES). Le contexte est d’autant plus favorable que de l’autre côté de la frontière turco-syrienne, le PKK abandonne progressivement la lutte armée depuis l’appel de son chef, Abdallah Öcalan, à renoncer au conflit avec l’État turc.

Sans l’appui du puissant parrain turc, la soumission du Rojava paraît une entreprise bien périlleuse pour Damas, qui sait pertinemment que les Kurdes n’abandonneront le Rojava que sous la contrainte, puisqu’ils se méfient du nouveau régime, comme le montrent les réticences des FDS à intégrer l’armée syrienne, malgré quelques vagues déclarations en ce sens.

À lire aussi : La Turquie et la Syrie post-Assad : une nouvelle ère ?

Donald Trump, qui lors de son premier mandat avait déjà abandonné son allié kurde lors des opérations turques Rameau d’Olivier en 2018 et Source de Paix en 2019, pourrait chercher à contraindre les milices kurdes à intégrer les forces du régime syrien et à renoncer ainsi à leur assurance-vie. Dans l’optique de Trump, le Rojava, principale réserve pétrolière du pays, doit être pacifié et intégré à l’espace national en vue de son exploitation par les majors pétrolières américaines. Washington, Ankara et Damas pourraient s’accorder sur la question kurde et œuvrer ensemble à la disparition politique du Rojava.

Permettre l’extension des accords d’Abraham sous la supervision américaine

L’intermédiaire américain joue aussi un rôle fondamental dans la normalisation des relations entre Damas et Israël.

Trump et son administration rêvent d’étendre les accords d’Abraham à la Syrie et de pérenniser ainsi la sécurité de leur allié israélien. De ce point de vue, le nouveau pouvoir de Damas fait preuve de Realpolitik puisqu’il refuse, pour l’instant en tout cas, de se confronter à l’État hébreu malgré l’extension par ce dernier de ses marges frontalières sur le Golan lequel, selon Benyamin Nétanyahou, a été annexé « pour l’éternité ». Al-Charaa sait son régime fragile et a conscience du fait que le rapport de force est infiniment favorable à Israël.

À lire aussi : Dans le sud de la Syrie, les affrontements entre les Druzes et les Bédouins ravivent le spectre des divisions communautaires

En plus de s’attirer les faveurs de Washington, Damas souhaite empêcher par tous les moyens l’ingérence israélienne dans ses affaires intérieures. Soucieux de préserver sa sécurité et de créer une zone tampon en Syrie, Israël s’appuie, en effet, sur ses alliés druzes et utilise leur défense comme casus belli afin d’étendre sa profondeur stratégique dans la région.

L’extension des accords d’Abraham et du système d’alliance américain suppose aussi une normalisation des relations avec les puissances du Golfe, à commencer par l’Arabie saoudite qu’Al-Charaa a visitée dès février 2025. De ce point de vue, il est intéressant d’observer que le nouveau régime se garde bien de prendre des mesures qui pourraient provoquer la colère de Riyad ou de ses alliés arabes comme l’Égypte. La déclaration constitutionnelle de mars 2025 ne tombe pas dans les thématiques chères aux Frères musulmans, lesquels s’opposent frontalement aussi bien à la monarchie saoudienne qu’au régime d’Al-Sissi en Égypte.

En effet, cette Constitution provisoire place le régime dans la droite filiation du nationalisme arabe, comme le montre l’article 1 qui qualifie la Syrie de « République arabe ». Cette orientation rassure Le Caire et confirme l’éloignement par rapport à la mouvance frériste : régime autoritaire, le nouveau pouvoir syrien n’aspire pas à devenir la référence ou l’étendard des populations rejetant le joug des tyrannies miliaires (Égypte) ou monarchiques (Riyad).

Le processus démocratique cher aux fréristes est particulièrement freiné par la Constitution de 2025 puisqu’elle ne débouche que sur une participation très superficielle des électeurs syriens : elle ne prévoit qu’un scrutin indirect où seuls 6 000 électeurs, au préalable soumis au contrôle du régime, élisent 140 députés choisis parmi environ 1 500 candidats désignés parmi les notables locaux.

Ce mode de scrutin ne reconnaît par ailleurs que des candidats apolitiques, ce qui limite considérablement sa portée démocratique et l’enracinement des Frères musulmans, et valorise les Cheikhs c’est-à-dire les chefs de tribus. Ce système permet à Al-Charaa de contrôler la vie politique syrienne et place aussi la Syrie dans la continuité de ses voisins arabes, qui sont soit des régimes autoritaires assumés, soit des régimes hybrides semi-autoritaires comme la Jordanie. Al-Charaa n’entend pas faire de Damas l’épicentre d’un nouveau Printemps arabe placé sous le signe de l’islamisme ; une posture qui lui permet notamment d’apaiser les craintes de ses partenaires régionaux.

Damas veut donc, par sa diplomatie très active, ménager les puissances régionales que sont la Turquie, Israël ou les pays arabes. Dans les trois cas, le régime entend profiter de la médiation des Américains, qui espèrent construire un nouveau système diplomatique où la sécurité d’Israël soit garantie. On observe ici tous les paradoxes de la diplomatie syrienne, qui entend se rapprocher d’Israël tout en ménageant son parrain turc, deux projets a priori difficilement conciliables à long terme si on considère l’hostilité croissante d’Ankara envers Israël.

La Turquie émerge en effet de plus en plus comme le leader de l’opposition à Israël dans la région et pourrait occuper le vide laissé par l’effondrement iranien pour construire son propre « axe de la résistance antisioniste », étendant ainsi son emprise sur les sociétés arabes. On comprend dès lors que la diplomatie syrienne révèle les paradoxes, pour ne pas dire les hypocrisies du régime qui entend multiplier les efforts diplomatiques à court terme pour pérenniser son pouvoir, sans souci de cohérence à long terme.

Les minorités dans le viseur du régime

La réalité des projets de long terme d’Al-Charaa transparaît moins dans son activité diplomatique que dans sa gestion réelle des minorités, ainsi que dans sa position plus qu’ambiguë à l’égard du droit. Derrière la rhétorique inclusive, les premiers mois du nouveau régime permettent d’anticiper une dérive répressive envers les minorités dans les mois et les années à venir.

À lire aussi : Dans le sud de la Syrie, les affrontements entre les Druzes et les Bédouins ravivent le spectre des divisions communautaires

Les Kurdes restent menacés, comme le montre la Constitution provisoire de 2025 qui rappelle dans son article 7.1 que l’État « s’engage à préserver l’unité du territoire syrien et criminalise les appels à la division, à la sécession ainsi que les demandes d’intervention extérieure ». Difficile de ne pas voir ici un message hostile envoyé aux Kurdes et à leur projet d’un Rojava autonome, ainsi qu’aux Druzes.

En optant non pas pour un régime de type fédéral mais pour un pouvoir centralisé ultra présidentiel, Al-Charaa nie les aspirations politiques des minorités du pays. Le système électoral confirme cette orientation puisque, nous l’avons dit, les candidats aux élections sont choisis par le président via une commission de sélection qu’il contrôle totalement. Comment s’étonner, dès lors, que les minorités ne représentent qu’une infime partie des élus lors des dernières législatives – 4 députés kurdes, 6 alaouites et 2 chrétiens sur 140, alors que chacune de ces communautés représente environ 10 % de la population totale ?

Surtout, le cycle de violence engagé par les massacres des populations alaouites en mars 2025 ne s’est jamais complètement arrêté, même si ces attaques ont constitué un pic. Les minorités sont quotidiennement victimes d’attaques qui, bien que limitées, instaurent un climat de terreur, ce qui pousse les populations à fuir le pays, comme en témoigne la migration de 50 000 à 100 000 alaouites vers le Liban.

La Syrie semble donc engagée dans la voie d’un long et progressif processus de nettoyage ethnique de facto. La nouvelle Constitution nous le rappelle puisque, comme le stipule l’article 3.1, « la jurisprudence, le Fiqh, est la principale source du droit ». On voit mal comment un État régi par l’orthodoxie sunnite pourrait tolérer les minorités alaouite ou druze dont l’approche syncrétique de l’islam, voire sécularisée dans le cas des alaouites, n’est pas compatible avec la charia.

En outre, la Constitution inscrit dans son article 49 le rejet de toute forme d’héritage de l’ère Assad :

« L’État criminalise la glorification de l’ancien régime d’Assad et de ses symboles, la négation ou l’apologie de ses crimes, leur justification ou leur minimisation, autant de crimes punissables par la loi. »

Étant donné que de nombreux anciens rebelles syriens assimilent les minorités au régime d’Assad, ce passage pourrait servir de base à une répression qui les viserait pour les punir de leur prétendue fidélité au régime déchu. La base militante de HTC n’a pas renoncé à se venger de communautés perçues, de façon simpliste et souvent injuste, comme des soutiens indéfectibles de l’ancien régime : les massacres visant les alaouites dans la région de Banias en mars 2025 l’ont tragiquement illustré. L’inclusivité affichée par le nouveau régime reste une apparence et permet d’anticiper un refroidissement des relations entre Damas et les Américains, une fois que sera revenue à la Maison Blanche une administration davantage soucieuse du respect du droit humanitaire international.

Pour résumer, Al-Charaa a inscrit son pays dans un spectaculaire processus d’ouverture diplomatique, l’amenant à normaliser ses relations tant avec les puissances régionales qu’avec les puissances internationales comme les États-Unis, dont le régime syrien reste pour l’instant à la merci. Il faut bien garder à l’esprit que cette offensive diplomatique, plus qu’une volonté de rapprocher durablement la Syrie de l’Occident ou de ses valeurs, traduit surtout la nécessité de limiter les ingérences étrangères dans un contexte intérieur fragile où la Syrie s’apparente encore à un État quasi failli.

Une fois que son emprise sur la société syrienne se sera durablement pérennisée, le nouvel homme fort de la Syrie, fort d’un pouvoir ultra présidentiel $et du soutien de ses parrains régionaux, pourrait, sur le long terme, sacrifier le sort des minorités et ses bonnes relations avec l’Ouest pour poursuivre une politique hostile autant aux intérêts de l’Occident qu’à ses valeurs.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.