ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

29.09.2025 à 16:57

Le changement climatique est-il en décalage horaire ?

Texte intégral (2502 mots)

Le réchauffement climatique ne se mesure pas seulement en moyennes globales. Derrière les +1,5 °C ou +2 °C, souvent avancés comme indicateurs globaux, on retrouvera des réalités très différentes selon les lieux… et, surtout, selon les heures de la journée. Une récente étude montre comment l’usage généralisé du temps universel par les climatologues peut masquer ces différences en heures locales. Mieux les prendre en compte permettraient de mieux adapter nos villes, nos systèmes agricoles et nos politiques de santé publique.

Les chiffres du changement climatique sont bien connus : 1,5 °C de plus depuis l’ère préindustrielle, et +2 °C attendus d’ici 2050 si rien n'est fait de plus que les politiques déjà en place. Il s’agit toutefois d’une augmentation moyenne des températures sur toute la surface du globe.

Derrière ces chiffres se cachent donc des réalités bien différentes, en fonction du lieu où on se situe sur Terre, mais également en fonction des moments de la journée. Non, il ne fera pas « chaud pareil » à midi qu’à minuit : les tendances de réchauffement, elles aussi, varient selon l’heure locale.

Dans une étude publiée récemment, nous avons ainsi montré que l’évolution des températures n’est pas uniforme tout au long de la journée. La hausse peut être plus marquée la nuit que l’après-midi, ou l’inverse, selon les régions du globe.

Et pourtant, les climatologues utilisent actuellement un repère unique pour comparer les données climatiques : le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné). Pratique pour uniformiser les données climatiques, mais problématique pour comprendre les dynamiques locales. Ignorer l’heure locale peut fausser notre compréhension du changement climatique et limiter l’efficacité de nos politiques d’adaptation, par exemple lorsqu’il s’agit de limiter la surchauffe des villes en périodes de canicule.

D’abord, remettre les pendules à l’heure

Considérons, par exemple, un relevé à 12 heures UTC. Il correspondra à midi à Londres, mais à 21 heures à Tokyo, ou encore à 2 heures du matin à Los Angeles. En travaillant uniquement avec l’UTC, on mélange donc des observations réalisées de jour et de nuit, ce qui masque la variabilité diurne des températures – c’est-à-dire, les différences qui surviennent entre le jour et la nuit.

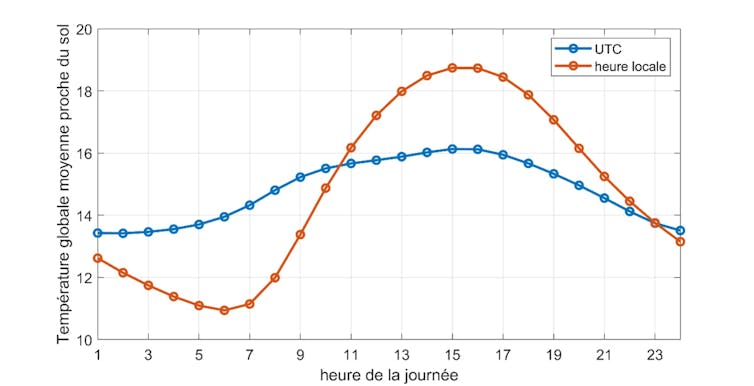

Si l’on ne considère que la terre ferme, en excluant les mers et les océans, la moyenne des températures globales proches du sol varie d’environ 14 °C à 16 °C. Mais si l’on convertit ces observations en heures locales autour du globe, il apparaît que cette variabilité diurne globale a beaucoup plus d’amplitude : de 11 °C à 6 heures du matin en moyenne à 19 °C vers 15 heures/16 heures.

Pour cette étude, nous avons analysé plus de quarante ans de données (1981–2022) issues de la composante Terre (sans les mers et océans) de la réanalyse ERA5. C’est une base de données qui fusionne modèles et observations pour fournir, heure par heure, des estimations cohérentes de températures – et d’autres variables atmosphériques – depuis 1940, à l’échelle mondiale.

Et donc, au lieu de ramener systématiquement les données en UTC, nous les avons transposées en heures locales, en appliquant le principe des fuseaux horaires. Nous avons ainsi pu cartographier, heure par heure, l’évolution des températures terrestres proches de la surface (celle des bulletins météorologiques) à l’échelle mondiale. De quoi quantifier plus finement l’impact du changement climatique sur ces dernières au cours de la journée.

À lire aussi : Pourquoi le record de températures en 2024 est une surprise pour les scientifiques

Pas uniforme, ni dans l’espace ni dans le temps

Nos résultats montrent que l’évolution de la température au cours des quarante dernières années n’est pas uniforme, ni dans l’espace ni dans le temps.

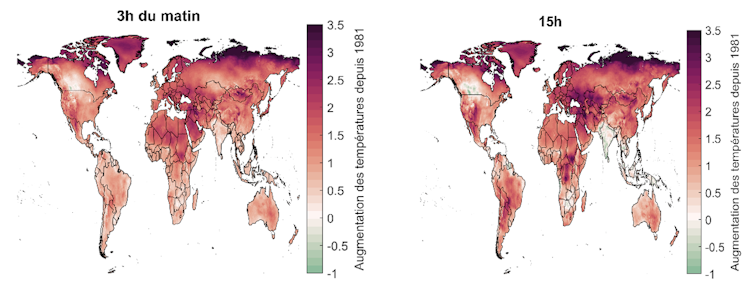

De manière générale, depuis 1981, les températures augmentent presque partout sur Terre, avec un réchauffement particulièrement marqué dans les régions arctiques. Mais, dans le détail, certaines zones géographiques, comme l’Inde, semblent moins affectées : le réchauffement y est beaucoup plus lent qu’ailleurs. Si on considère le créneau horaire de 15 heures en Inde, on y observe même un… refroidissement depuis 1981.

Une des raisons de ces hétérogénéités tient à l’augmentation locale de certaines sources de pollution, en particulier des particules fines. Celles-ci peuvent bloquer une partie du rayonnement solaire et refroidir la surface terrestre.

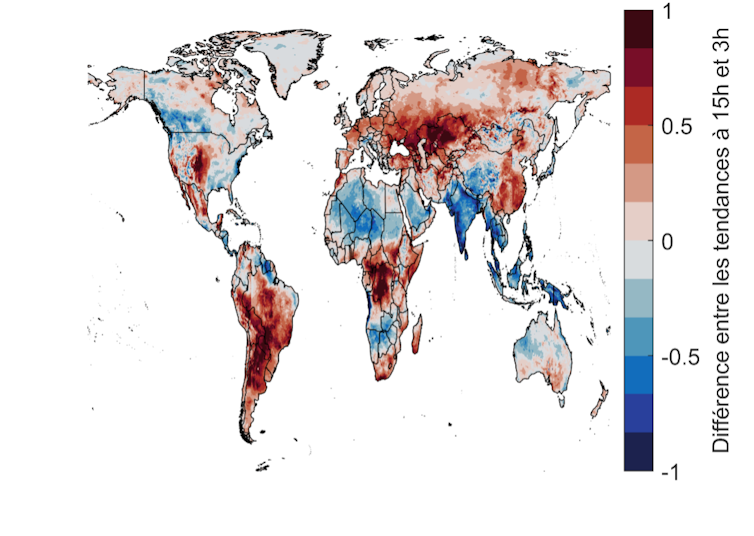

Pour représenter de façon plus perceptible les variations de température au cours de la journée dans les différentes régions du monde, nous avons soustrait les tendances climatiques observées à 3 heures de celles observées à 15 heures. De quoi mettre en évidence plus clairement la variabilité diurne du changement climatique dans le monde.

Nos résultats montrent alors que, pour une région donnée, la variation de l’amplitude du réchauffement climatique peut atteindre jusqu’à un degré Celsius entre le matin et l’après-midi, avec des tendances parfois opposées (comme en Inde), selon l’heure considérée.

Pour mieux s’adapter, des prévisions à l’heure locale

Cette vision plus fine et « heure par heure » du réchauffement ouvre de nombreuses perspectives concrètes.

D’abord pour l’agriculture, où ce n’est pas la moyenne annuelle des températures qui compte, mais celle qui surviendra lors de moments critiques, tels que la germination, la floraison, la production de fruits, etc. Prévoir plus finement les pics horaires de température permettrait alors d’adapter les calendriers d’irrigation ou de semis.

À lire aussi : Des printemps toujours plus précoces ? Comment les plantes déterminent leur date de floraison

En matière de santé publique également : on sait que les vagues de chaleur sont d’autant plus dangereuses que la température nocturne reste élevée, ce qui limite la bonne récupération de l’organisme. Une prévision plus fine de ces extrêmes nocturnes permettrait de mieux identifier les nuits et les villes à risque pour les personnes fragiles.

De même, cela aiderait également à mieux programmer les compétitions sportives en fonction des températures prévues à l’heure locale. En effet, des compétitions organisées aux heures les plus chaudes de la journée peuvent exposer athlètes et spectateurs à des risques accrus.

À lire aussi : 35 °C à Paris : les JO 2024 permettront-ils de mieux comprendre les dangers de la température humide ?

C’est également une donnée importante pour améliorer l’urbanisme de nos villes. Celles-ci connaissent déjà, en période de canicules, un effet d’îlot de chaleur marqué la nuit.

Une connaissance fine de l’évolution diurne et nocturne des température heure par heure est donc indispensable pour concevoir des espaces urbains plus résilients, et notamment des « refuges climatiques » pour les riverains.

À lire aussi : Lors des canicules, notre cerveau ne s’aligne pas toujours avec le thermomètre et peut nous mettre en danger

Enfin, l’amélioration des modèles de prévision climatique pour réellement les replacer « à l’heure locale » permettrait de rendre les systèmes d’alerte plus pertinents pour les citoyens et pour les décideurs.

Le réchauffement climatique ne se résume pas à quelques degrés de plus. Il s’agit aussi de savoir quand, dans la journée, ces degrés supplémentaires s’ajoutent. En mettant l’accent sur l’heure locale, nous révélons une nouvelle dimension du changement climatique qui peut transformer nos stratégies d’adaptation.

Cathy Clerbaux a reçu des financements du Centre National d'Etudes Spatiales pour financer les travaux de recherche de son équipe.

Sarah Safieddine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.09.2025 à 16:26

Délocalisations : L’effet « havre de pollution » n’est pas un mythe populaire

Texte intégral (1360 mots)

Le « havre de pollution » existe-t-il vraiment ? Face au durcissement des politiques climatiques, certaines entreprises déplacent-elles réellement leurs activités vers des pays aux normes plus souples ? Une nouvelle étude lève le doute : ce phénomène existe bel et bien.

Face à l’urgence climatique, de nombreux pays renforcent leurs réglementations environnementales afin de favoriser leur transition écologique. Cependant, dans un monde où tous les pays ne sont pas vertueux, cette démarche ne risque-t-elle pas de faire fuir les investisseurs étrangers vers des destinations disposant de règlementations environnementales moins contraignantes, créant une sorte de « havre de pollution », là où les activités polluantes échappent aux mesures les plus répressives ? Cette question divise les économistes et les décideurs publics depuis des décennies.

Notre récente étude empirique, publiée dans Macroeconomic Dynamics, apporte un éclairage nouveau sur cette question. En analysant les flux d’investissements directs étrangers (IDE) de 121 pays investisseurs vers 111 pays hôtes entre 2001 et 2018, et à partir de la construction d’un nouvel indicateur de sévérité des politiques environnementales, nous confirmons l’existence d’un effet de « havre de pollution ». Cependant, les dynamiques en jeu restent complexes.

Deux hypothèses en confrontation

La littérature économique reste divisée sur l’impact des réglementations environnementales sur les entreprises. Deux visions s’opposent. D’un côté, « l’hypothèse de Porter » (1991) suggère que des règles strictes peuvent stimuler l’innovation, améliorer la productivité et renforcer la compétitivité. De l’autre, l’« hypothèse du havre de pollution » développée notamment dans les années 1990, avance que les industries se déplacent vers les pays où les normes sont plus souples afin de réduire leurs coûts. Ce phénomène a été amplifié par la mondialisation des années 1990, marquée par la baisse des coûts de transport et l’essor des pays à bas salaires. Ainsi, une part de la réduction des émissions dans les pays développés pourrait s’expliquer par la délocalisation d’activités polluantes vers des pays moins stricts, accompagnée d’une hausse des importations plus intensives en gaz à effet de serre, selon une étude récente.

Un nouvel outil pour les politiques environnementales

Les études empiriques antérieures aboutissent souvent à des résultats contradictoires, en grande partie parce qu’il est difficile de comparer la rigueur des politiques environnementales d’un pays à l’autre. Pour dépasser cet obstacle, nous avons construit un nouvel indice de sévérité des politiques environnementales, l’Environmental Stringency Index (ESI), couvrant plus de 120 pays entre 2001 et 2020.

Cet indicateur repose sur deux dimensions :

La mise en œuvre, mesurée par l’engagement formel d’un pays à travers le nombre de lois climatiques adoptées et sa participation aux grands accords internationaux (comme le Protocole de Montréal ou l’Accord de Paris) ;

L’application effective, évaluée en comparant les émissions prédites d’un pays, en fonction de sa structure industrielle, à ses émissions réelles. Lorsqu’un pays émet moins que prévu, cela traduit des efforts concrets d’atténuation.

Les signaux politiques sont efficaces

Nos résultats empiriques confirment clairement l’existence d’un effet de « havre de pollution » : une hausse d’un écart-type de notre indice de rigueur environnementale dans un pays hôte entraîne en moyenne une baisse de 22 % des IDE entrants.

Plus encore, nous montrons que les investisseurs étrangers réagissent davantage à l’annonce des politiques plutôt qu’à leur application effective. Autrement dit, l’adoption de nouvelles lois climatiques ou la ratification d’accords internationaux envoie un signal crédible aux entreprises quant à l’évolution future des coûts réglementaires. À l’inverse, les performances environnementales réelles ne semblent pas influencer significativement les décisions d’investissement.

Cette observation suggère que les entreprises anticipent les contraintes futures plutôt que de se limiter à évaluer la situation actuelle.

Des effets asymétriques

Nos résultats montrent que l’impact des réglementations environnementales diffère fortement selon le niveau de développement et la qualité institutionnelle du pays hôte. Dans les économies émergentes et en développement, des règles plus strictes freinent nettement les IDE, confirmant leur statut de « havres de pollution » potentiels. L’effet est en revanche plus limité dans les pays à haut revenu, où des institutions solides et des cadres réglementaires établis atténuent ce phénomène. La corruption joue aussi un rôle clé. Pour évaluer cet aspect, nous avons utilisé l’indice de Contrôle de la corruption de la Banque mondiale : là où la gouvernance est faible, même des politiques ambitieuses peuvent être contournées, renforçant l’attractivité de ces pays pour les activités polluantes.

La réalité d’un arbitrage réglementaire

Au-delà de la rigueur absolue des réglementations, notre étude met également en évidence un phénomène d’arbitrage réglementaire : plus l’écart de sévérité des politiques environnementales entre le pays d’origine et le pays d’accueil des IDE est important, plus l’effet incitatif de délocalisation s’accroît. Les entreprises semblent ainsi comparer activement les cadres réglementaires internationaux afin d’optimiser leurs coûts de mise en conformité. Cette dynamique est particulièrement visible lorsque des investisseurs issus de pays aux normes strictes se tournent vers des destinations moins contraignantes, confirmant l’hypothèse d’une recherche délibérée de « havres de pollution ».

Une coopération internationale nécessaire dans un monde fragmenté

L’hypothèse du « havre de pollution » n’est donc pas un simple « mythe populaire », comme l’avait suggéré une étude des années 2000.

Face à ce constat, plusieurs pistes s’imposent. D’abord, renforcer la coopération internationale à travers des accords multilatéraux capables de réduire les écarts de normes et de limiter les possibilités d’arbitrage. Ensuite, améliorer l’application effective des règles, en particulier dans les pays à bas salaires, afin de préserver leur crédibilité sur le long terme. Le déploiement de mécanismes correcteurs, comme l’ajustement carbone aux frontières introduit par l’Union européenne (UE), constitue également une voie prometteuse puisqu’il permet de taxer les importations en fonction des émissions de gaz à effet de serre qu’elles incorporent. Enfin, le développement d’incitations fiscales et financières pour les technologies propres peut orienter les IDE vers des secteurs compatibles avec la transition écologique.

La lutte contre le changement climatique ne peut donc ignorer ces dynamiques économiques. Comprendre comment les entreprises réagissent aux réglementations environnementales est indispensable pour concevoir des politiques à la fois efficaces sur le plan écologique et équitables sur le plan économique. L’enjeu est de taille : réussir la transition verte sans creuser davantage les inégalités de développement entre le Nord et le Sud, dans un monde déjà marqué par des tensions importantes et une fragmentation croissante.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

25.09.2025 à 16:24

Et si un minuscule crustacé aidait à mieux comprendre les effets du plastique dans les estuaires ?

Texte intégral (2683 mots)

Des rivières aux océans, le plastique transite par les estuaires, des zones vitales pour la biodiversité, mais fragiles. Pour mesurer son impact, une recherche franco-canadienne s’appuie sur un minuscule crustacé, « Eurytemora affinis », véritable sentinelle écologique qui doit aider à mieux comprendre les effets de la pollution par les micro et nanoplastiques.

Le plastique est un polluant omniprésent. Dans les emballages, véhicules, textiles ou cosmétiques, il fait partie intégrante de notre quotidien. Sa production, qui a explosé depuis les années 1950, dépasse aujourd’hui 400 millions de tonnes par an.

Cette surproduction massive, combinée à une gestion insuffisante des déchets, entraîne une accumulation durable dans l’environnement. Faiblement biodégradable, le plastique persiste pendant des décennies et se retrouve désormais dans tous les milieux : air, sols, eaux douces, océans, jusqu’aux pôles et aux abysses.

Face à cette pollution mondiale, la recherche s’efforce de mieux quantifier les plastiques, d’en comprendre la dispersion et d’évaluer leurs effets sur les écosystèmes et les organismes. Dans un nouveau projet de recherche doctorale que nous menons, cette question est abordée en examinant deux estuaires : celui de la Seine, en France, et celui du Saint-Laurent au Québec.

L’enjeu : évaluer le niveau de contamination en micro et nanoplastiques de ces estuaires en s’intéressant notamment aux effets du plastique sur un petit crustacé méconnu, un minuscule copépode baptisé Eurytemora affinis qui constitue une espèce sentinelle précieuse.

À lire aussi : Recycler les plastiques pour protéger les océans, une illusion face à la surproduction ?

Les estuaires, des écosystèmes sensibles

La plupart des études se concentrent sur les océans : les milieux d’eau douce et notamment les fleuves et estuaires restent encore largement sous-explorés.

Pourtant, environ 80 % des plastiques marins proviennent de sources terrestres, transportés par les rivières et déversés en mer via les estuaires. Situés à proximité de zones densément peuplées ou industrialisées, les estuaires sont donc directement exposés aux débris plastiques issus des activités humaines.

Mais les réduire à leur seule vulnérabilité serait une erreur : les estuaires sont parmi les milieux les plus riches et productifs de la planète. Ils abritent une biodiversité remarquable, servent de nurseries pour de nombreuses espèces, filtrent naturellement l’eau et jouent un rôle essentiel dans les cycles biogéochimiques.

Ils offrent aussi de nombreux services écosystémiques aux sociétés humaines : alimentation à travers la pêche, régulation de la qualité de l’eau, atténuation des crues, protection contre l’érosion côtière, etc.

Leur position géographique, en revanche, à l’interface entre terre et mer, les rend particulièrement sensibles aux pressions anthropiques. Face à l’augmentation de la pollution plastique, il est urgent de mieux comprendre comment ces écosystèmes réagissent, et quels organismes sont en première ligne.

« Eurytemora affinis », minuscule gardien de l’équilibre

Parmi les nombreuses espèces vivant dans ces milieux sous pression, certaines occupent une place centrale dans leur équilibre écologique. C’est le cas d’un petit crustacé d’environ un millimètre : Eurytemora affinis.

Très abondant dans les estuaires de l’hémisphère Nord, il constitue un maillon clé du réseau trophique, assurant le transfert d’énergie entre le phytoplancton et les organismes de niveaux supérieurs. Son atout majeur ? Une capacité d’adaptation exceptionnelle. Il tolère de très fortes variations environnementales, ce qui lui permet de coloniser de nombreux habitats.

Mais E. affinis est aussi un excellent bio-indicateur de l’état de santé des estuaires. En effet, certaines espèces, dites « sentinelles », réagissent rapidement aux perturbations, permettant d’anticiper les effets de la pollution : c’est le principe de la biosurveillance. Grâce à sa sensibilité aux polluants, son cycle de vie court, sa densité élevée et la possibilité de l’élever en laboratoire, E. affinis est un modèle idéal en écotoxicologie. Il permet d’étudier à la fois l’exposition, les effets biologiques et les mécanismes de réponse face aux contaminants.

Ce qui rend l’étude d’E. affinis particulièrement intéressante, c’est qu’il ne s’agit pas d’une seule espèce, mais d’un complexe d’espèces cryptiques (c’est-à-dire, dont il est impossible de distinguer les différentes espèces à l’œil nu sans analyse génétique).

Ces différences pourraient influencer la façon dont chaque population réagit aux polluants. Ces variations ont jusque-là été peu explorées. Et c’est justement tout l’enjeu : mieux les comprendre pourrait nous aider à identifier les espèces et leurs populations les plus vulnérables pour mieux protéger les écosystèmes qu’elles habitent.

Deux de ces lignées vivent dans les estuaires de la Seine (France) et du Saint-Laurent (Canada). Ce sont précisément ces deux populations transatlantiques qui sont au cœur de ce travail de recherche.

Microplastiques, mais maxi dangers

Une fois libérés dans l’environnement, les plastiques se dégradent progressivement sous l’effet de processus physiques, chimiques et biologiques. Ils se fragmentent alors en particules de plus petite taille, dites microplastiques (de 1 micromètre à 5 millimètres) et nanoplastiques (de 1 nanomètre à 1 micromètre) secondaires.

À cela s’ajoutent aussi les micro et nanoplastiques (MNPs) dits primaires, fabriqués directement à ces tailles et involontairement libérés dans l’environnement, par exemple via le lavage des vêtements en fibres synthétiques.

À lire aussi : Pourquoi les déchets plastiques ne se dégradent-ils jamais vraiment ?

Malgré leur petite taille, ces particules représentent une menace majeure. Leurs propriétés physiques les rendent extrêmement résistants aux processus naturels de décomposition, ce qui leur permet de persister longtemps dans l’environnement.

Leur taille les rend faciles à ingérer par une grande variété d’organismes, du zooplancton aux mammifères marins. Une fois ingérées, ces particules peuvent provoquer des obstructions physiques, réduire l’absorption des nutriments, ou – dans le cas des nanoplastiques – pénétrer dans la circulation sanguine, entraînant une cascade d’effets biologiques néfastes.

Leurs dangers tiennent également du « cheval de Troie » : leur surface adsorbe d’autres polluants hydrophobes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorobiphényles (PCB) ou les métaux lourds. Une fois ingérés, ces contaminants peuvent alors être rejetées dans le tube digestif de l’organisme et avoir des effets toxiques.

Dans ce contexte, il est crucial d’étudier les effets des micro et nanoplastiques dans les estuaires à travers un modèle écologique clé comme E. affinis pour comprendre les effets de cette pollution émergente sur la biodiversité.

À lire aussi : De l’eau douce à l’eau salée : les fascinantes stratégies d’adaptation de la crevette blanche

Avec Plasticop, mieux comprendre la vulnérabilité des copépodes aux plastiques

Ce projet doctoral Plasticop, co-dirigé par le laboratoire Stress Environnementaux et BIOSurveillance des milieux aquatiques au Havre (France) et l’Institut des sciences de la mer au Québec (Canada), s’intéresse ainsi à deux lignées du copépode, dont deux populations d’E. affinis vivant dans les estuaires de la Seine et du Saint-Laurent.

Il se structure autour de trois grands axes :

Le premier consiste à évaluer l’état de contamination en MNPs dans ces deux estuaires, en analysant trois compartiments : l’eau, les sédiments et les copépodes eux-mêmes.

Le deuxième vise à exposer en laboratoire ces populations naturelles aux types de plastiques identifiés lors du premier volet et d’en observer les effets. L’objectif est d’évaluer non seulement les impacts à court terme (sur la survie, la croissance ou la reproduction), mais aussi les effets à long terme à travers une étude sur quatre générations successives.

Enfin, le troisième axe explore l’influence du réchauffement climatique sur la bioaccumulation de ces particules plastiques, c’est-à-dire leur capacité à s’accumuler progressivement dans les tissus des organismes.

En combinant ces approches, cette recherche vise à mieux comprendre la résilience de ce complexe d’espèces clés face à des pressions environnementales multiples, et à anticiper l’évolution de ces écosystèmes fragiles.

Ce n’est que le début de l’aventure : les premiers résultats sont attendus dans les trois prochaines années… et nous sommes impatients de les partager.

Cet article est publié dans le cadre du festival Sur les épaules des géants, qui se déroule du 25 au 27 septembre 2025 au Havre (Seine-Maritime), dont The Conversation est partenaire. Joëlle Forget-Leray et Céleste Mouth seront présentes pour un débat après la projection, le 26 septembre à 13 h 45, du film Plastic People.

Céleste Mouth a reçu des financements dans le cadre du projet PiA 4 ExcellencEs - Polycampus LH 2020 / France 2030 / ANR 23 EXES 0011

Gesche Winkler a reçu des financements du conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), de l'APOGÉE Canada "Transforming Climate Change" et du regroupement stratégique "Québec-Océan".

Joëlle Forget-Leray a reçu des financements dans le cadre du projet PiA 4 ExcellencEs - Polycampus LH 2020 / France 2030 / ANR 23 EXES 0011

25.09.2025 à 10:41

De 1992 à 2022, la laborieuse intégration de l’agriculture aux négociations climatiques

Texte intégral (3562 mots)

À l’échelle mondiale, les systèmes agricoles, alimentaires et forestiers produisent plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique de façon significative. Pourtant, l’agriculture n’a été intégrée que tardivement aux négociations des COP sur le climat. Entre enjeux d’adaptation, d’atténuation et de sécurité alimentaire, les avancées restent timides. De récentes initiatives essaient toutefois de mieux intégrer les systèmes agricoles et alimentaires à l’agenda climatique mondial.

Nous reproduisons ci-dessous la première partie consacrée à ces questions du chapitre 2 (« De 1992 à 2022, la difficile mise à l’agenda de l’agriculture dans les négociations sur le climat ») de _l’Agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique. Enjeux pour les Suds, publié en juin 2025 par les éditions Quae, sous la coordination scientifique de Vincent Blanfort, Julien Demenois et Marie Hrabanski (librement accessible en e-book).

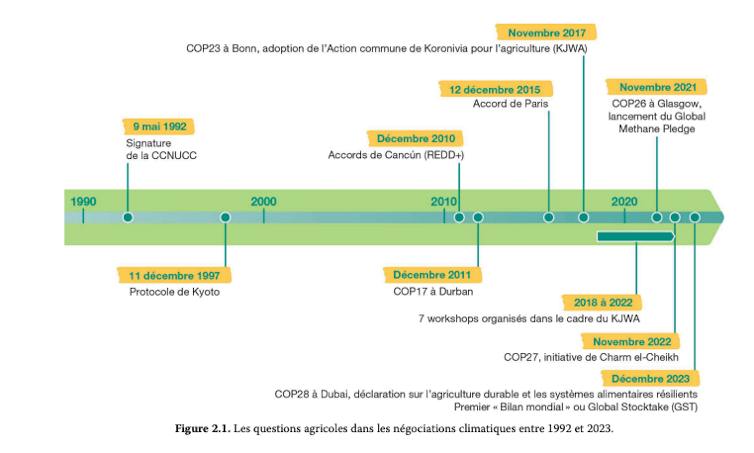

Depuis 1992 et la signature de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les gouvernements ou parties se rassemblent chaque année au sein des Conférences des parties (COP) pour orienter et opérationnaliser les engagements des États face au changement climatique.

L’agriculture a longtemps été absente de ces négociations qui, jusqu’à la fin des années 1990, se sont focalisées sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Pourtant, les systèmes agricoles et alimentaires sont particulièrement émetteurs de GES, et à la fois « victimes » et « solutions » face au changement climatique.

À partir des années 2010, les questions agricoles puis alimentaires intègrent progressivement l’agenda international du climat. Les États sont chargés de mettre en œuvre les actions climatiques pour l’agriculture et l’alimentation, qui sont détaillées dans leurs engagements climatiques nationaux que sont les contributions déterminées au niveau national (CDN ou NDC en anglais).

En 2020, plus de 90 % de ces contributions nationalement déterminées incluaient l’adaptation au changement climatique et faisaient de l’agriculture un secteur prioritaire, et environ 80 % d’entre elles identifiaient des objectifs d’atténuation du changement climatique dans le secteur agricole.[…]

Les insuffisances du protocole de Kyoto

Les articles 2 et 4 de la convention (CCNUCC) adoptée en 1992 évoquent le lien entre les changements climatiques et l’agriculture. Toutefois, les enjeux sont focalisés sur l’atténuation, par le biais notamment des négociations sur le cadre REDD+ (réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts), qui ont abouti en 2013 à Varsovie après plusieurs années de discussions très laborieuses et clivantes, notamment entre pays développés et pays en développement.

À lire aussi : Crédits carbone et déforestation évitée : impact réel ou risque de greenwashing ?

Le protocole de Kyoto, adopté en 1997, fait référence à l’agriculture et aux forêts, en soulignant que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) peut constituer une source de GES.

Ce protocole fixait des objectifs ambitieux de réduction des émissions uniquement pour les pays industrialisés (dits « annexe I »), dans un fonctionnement top-down, contrairement à l’accord de Paris. Il couvrait le méthane et le protoxyde d’azote, principaux gaz émis par le secteur agricole, et établissait des niveaux de référence forestiers à respecter.

Ce mode de travail a toutefois montré ses limites, avec notamment les États-Unis qui n’ont pas ratifié ce protocole et le Canada qui en est sorti. En application de ce protocole, deux mécanismes de certification de projets de compensation carbone ont été développés : le mécanisme de mise en œuvre conjointe (Moc) et le mécanisme de développement propre (MDP), au sein desquels les secteurs agricoles et forestiers ne seront pas intégrés avant le milieu des années 2000.

Il faut attendre la COP17 de Durban, en 2011 (voir figure ci-dessous), pour que l’agriculture soit appréhendée comme un problème global, en étant à la fois cadré comme un enjeu d’atténuation et une question d’adaptation au changement climatique.

En effet, à la suite de la mobilisation d’acteurs hétérogènes en faveur de la notion de climate-smart agriculture et dans un contexte politique renouvelé, l’agriculture est intégrée à l’ordre du jour officiel de l’organe de la COP chargé des questions scientifiques et techniques (SBSTA, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice). Cinq ateliers auront lieu entre 2013 et 2016.

La FAO a promu la climate-smart agriculture, ou l’agriculture climato-intelligente, dès la fin des années 2000. Cette notion vise à traiter trois objectifs principaux :

l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité alimentaire) ;

l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements climatiques (adaptation) ;

et la réduction et/ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre (l’atténuation), le cas échéant.)

À lire aussi : Les sept familles de l’agriculture durable

Quelle place pour l’agriculture dans l’accord de Paris ?

Pourtant, s’il y a bien une journée consacrée à l’agriculture pendant la COP21 en 2015 en parallèle des négociations, l’accord de Paris aborde uniquement l’agriculture sous l’angle de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité des systèmes de production alimentaire.

Les écosystèmes agricoles et forestiers sont uniquement couverts par l’article 5 de l’accord de Paris, qui souligne l’importance de préserver et de renforcer les puits de carbone naturels et qui met en lumière des outils comme les paiements basés sur des résultats REDD+ et le mécanisme conjoint pour l’atténuation et l’adaptation des forêts (Joint Mitigation and Adaptation Mechanism for the Integral and Sustainable Management of Forests, ou JMA).

Une étape importante est franchie en 2017, avec la création de l’action commune de Koronivia (KJWA). Les ateliers se font maintenant en coopération avec les organes constitués au titre de la convention, par exemple le Fonds vert pour le climat. Les observateurs, dont les ONG et la recherche, participent également aux ateliers.

De 2018 à 2021, sept ateliers sont organisés (sur les méthodes d’évaluation de l’adaptation, les ressources en eau, le carbone du sol, etc.) et permettent à tous les États et parties prenantes (stakeholders) de partager leurs points de vue sur différents enjeux agricoles.

L’accélération de l’agenda climatique va dans le même temps permettre, pendant la COP26 de Glasgow, de prendre en charge la question des émissions de méthane, dont près de 40 % sont d’origine agricole, selon l’IEA (International Energy Agency).

Un « engagement mondial » (Global Methane Pledge) a été lancé en 2021 par l’Union européenne (UE) et les États-Unis, avec pour objectif de réduire les émissions mondiales de méthane de 30 % d’ici à 2030 par rapport à 2020. Il regroupe aujourd’hui 158 pays, sans toutefois que la Chine, l’Inde et la Russie figurent parmi les signataires.

Les points de blocage identifiés à l’issue des COP26 et COP27

En 2022, l’action commune de Koronivia arrivait à son terme. L’analyse des soumissions faites par les pays et les observateurs, dont la recherche, met en évidence la pluralité des façons de penser le lien entre les questions agricoles et les questions climatiques, ce qui va se traduire notamment par de fortes tensions entre des pays du Nord et des pays du Sud dans les négociations lors de la COP27 de Charm el-Cheikh en Égypte (2022).

Trois principaux points de blocage ont pu être identifiés entre différents pays des Nords et des Suds. D’autres clivages sont également apparus, permettant ainsi de relativiser l’existence d’un Nord global et d’un Sud global qui s’opposeraient nécessairement.

Le premier a trait à l’utilisation du terme atténuation dans le texte de la décision de la COP. En effet, si toutes les parties étaient d’accord pour que figure dans le texte l’importance de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, l’Inde, soutenue par d’autres pays émergents restés plus en retrait, s’est montrée particulièrement réticente à voir apparaître aussi le terme atténuation.

Pour ce grand pays agricole, les enjeux d’atténuation ne doivent pas entraver la sécurité alimentaire des pays en développement et émergents. À quelques heures de la clôture des négociations, l’Inde a accepté que le terme atténuation figure dans la décision de la COP3/CP27, créant « l’initiative quadriennale commune de Charm el-Cheikh sur la mise en œuvre d’une action climatique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire ».

Cet épisode montre à quel point il n’est pas acquis de penser en synergie les enjeux d’adaptation et d’atténuation pour de nombreux pays émergents et du Sud.

Un second point de blocage concernait la création d’une structure permanente affectée aux enjeux agricoles dans la CCNUCC. Cette demande, qui reste un point d’achoppement dans les négociations, est principalement portée par les pays du G77, même si des divergences notables existent entre les propositions faites.

Enfin, on peut identifier un enjeu lié à la place des systèmes alimentaires dans l’action climatique. Pour nombre de pays européens et émergents, la réflexion doit être faite à l’échelle des systèmes alimentaires : nos pratiques alimentaires dépendent étroitement des modes de production des produits agricoles, et une approche prenant en compte l’amont avec la production des intrants et l’éventuelle déforestation, et l’aval, avec le transport, le refroidissement, la transformation, et donc également les pertes et les gaspillages et les régimes alimentaires, est plus à même de permettre l’émergence de solutions gagnantes à tous niveaux.

Toutefois, d’un côté, le groupe Afrique préférait se focaliser sur le secteur agricole, une question déjà complexe à instruire. De l’autre côté, certains pays du Nord et aux économies en transition refusaient de voir apparaître le terme système alimentaire, l’hypothèse la plus probable étant la crainte de remettre en question la surconsommation de viande, la déforestation, ou encore le commerce, ce qu’ils souhaitent impérativement éviter.

Le terme système alimentaire a donc été rejeté dans le texte de l’initiative quadriennale commune de Charm el-Cheikh.

À lire aussi : Climat : nos systèmes alimentaires peuvent devenir plus efficaces, plus résilients et plus justes

Les timides avancées de Charm el-Cheikh

Malgré ces points de tensions, l’initiative quadriennale commune de Charm el-Cheikh sur la mise en œuvre d’une action climatique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire a été adoptée et cette décision de COP3/CP27 marque donc une étape décisive dans les négociations.

On notera tout de même que ce texte ne promeut ni l’agroécologie, qui aurait ouvert la voie à une refonte holistique des systèmes agricoles, ni l’agriculture climato-intelligente (climate-smart agriculture), davantage tournée vers les solutions technologiques. Aucun objectif chiffré de réduction des émissions de GES agricoles n’est discuté dans les COP ; aucune pratique n’a été encouragée ou stigmatisée (utilisation massive d’intrants chimiques, etc.).

La présidence émirienne de la COP28 a ensuite mis en haut de l’agenda politique cette question, en proposant la Déclaration sur l’agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l’action climatique, signée par 160 pays.

Elle appelle les pays qui la rejoignent à renforcer la place des systèmes agricoles et alimentaires dans les contributions déterminées au niveau national et dans les plans nationaux d’adaptation et relatifs à la biodiversité.

Dans la foulée de la COP28, la FAO a proposé une feuille de route qui établit 120 mesures (dont des mesures dites agroécologiques) et étapes clés dans dix domaines pour l’adaptation et l’atténuation pour les systèmes agricoles et alimentaires. Elle vise à réduire de 25 % les émissions d’origine agricole et alimentaire, pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2035, et à transformer d’ici 2050 ces systèmes en puits de carbone capturant 1,5 Gt de GES par an.

En définitive, l’initiative de Charm el-Cheikh portait sur l’agriculture et non pas sur les systèmes alimentaires, mais a donné lieu à un atelier, en juin 2025, sur les approches systémiques et holistiques en agriculture et dans les systèmes alimentaires, et le forum du Standing Committee on Finance de 2025 portera sur l’agriculture et les systèmes alimentaires durables. Le sujet fait donc son chemin dans les enceintes de la CCNUCC.

Ce chapitre a été écrit par Marie Hrabanski, Valérie Dermaux, Alexandre K. Magnan, Adèle Tanguy, Anaïs Valance et Roxane Moraglia.

Marie Hrabanski est membre du champ thématique stratégique du CIRAD sur le changement climatique et a reçu des financements de l'ANR APIICC (Evaluation des Plans et Instruments d’Innovation Institutionnelle pour lutter contre le changement climatique).

25.09.2025 à 10:41

Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols

Texte intégral (2780 mots)

Du slip en coton aux sachets de thé enterrés, de l’analyse chimique en laboratoire aux espèces bio-indicatrices, voici un panorama de quelques tests étonnants qui permettent d’informer de la santé des sols. Derrière leur éventuelle dimension ludique, ils montrent à quel point les données ainsi recueillies sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes sont précieuses, notamment pour l’agriculture.

Les sols nous rendent des services précieux et encore trop souvent invisibles : c’est grâce à eux que de nombreuses espèces – dont la nôtre – peuvent se nourrir, voire se vêtir, grâce aux cultures textiles. Ils sont la base physique sur laquelle une large partie des écosystèmes terrestres – ainsi que les infrastructures humaines – sont bâtis.

Ils rendent des services écosystémiques incomparables. Non seulement les sols fournissent aux plantes l’eau et les nutriments nécessaires à leur croissance, mais ils permettent aussi de réguler le cycle de l’eau, entre le ruissellement de la pluie et son infiltration. De ce fait, ils jouent un rôle clé pour atténuer l’ampleur des inondations. Leur fonction de puits de carbone en fait également des alliés précieux de la décarbonation.

Les sols représentent un habitat indispensable pour la survie de certains organismes tels que des micro-organismes (bactéries, champignons, algues, protozoaires…) mais aussi d’animaux plus ou moins grands (lombriciens, arthropodes, nématodes…), tous liés par une chaîne alimentaire complexe.

Ces organismes sont très nombreux : une cuillère à café de sol contient plus d’êtres vivants qu’il n’y a d’humains sur la Terre ! On y retrouve ainsi plusieurs centaines de millions de bactéries, plusieurs dizaines de milliers de champignons, des centaines de protozoaires et des dizaines d’arthropodes tels que des acariens ou des collemboles.

Dans ces conditions, un sol en bonne santé est un sol qui fonctionne bien, c’est-à-dire qui constitue un habitat adapté pour tous ces êtres vivants. Il leur offre le gîte et le couvert : un toit sûr et constant et de quoi se nourrir en suffisance. La bonne santé d’un sol constitue un atout indéniable pour l’agriculture en termes de fertilité, production et de lutte contre les maladies…. Mais comment peut-on la mesurer simplement ?

À lire aussi : La vie secrète des sols français

Du test du boudin au slip troué

Des tests, en tant que chercheuses spécialisées aux milieux agricoles, nous en avons connus : du test du boudin à celui du verre d’eau, de la couleur à l’odeur du sol, du test à la bèche au décompte des vers de terre, il y a l’embarras du choix.

Évoquons l’un de ces tests qui a le mérite d’être simple, efficace et non dénué d’humour : le fameux test du slip. Pour connaître la santé d’un sol, agricole par exemple, on peut ainsi enterrer un slip en pur coton blanc non traité, puis le déterrer quelques mois plus tard afin de constater son état.

L’interprétation est rapide et facile : un slip retrouvé plutôt intact sera une mauvaise nouvelle, tandis qu’un slip troué sera signe d’une dégradation de la cellulose du coton. L’explication est, elle, un peu plus complexe : un sol en bonne santé est habité par une grande diversité d’organismes, qui lui confèrent un fonctionnement optimal, et notamment un bon niveau de décomposition et de minéralisation de la matière organique.

Ce sont ces fonctions du sol qui permettent le recyclage des nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Or, la cellulose du slip, par exemple, est une matière organique. Ainsi, si le slip est en bon état lorsqu’il est déterré, cela indique qu’il n’a pas été dégradé, et que le sol ne remplit pas correctement ses fonctions de décomposition.

À lire aussi : La biodiversité des sols nous protège, protégeons-la aussi

Les sachets de thé, un test de référence

Pour affiner l’analyse, il existe un autre test moins médiatisé : celui des sachets de thé.

Il suffit d’enterrer des sachets de thé de compositions différentes (thé vert ou rooibos), plus ou moins « digestes » pour les organismes du sol – et donc plus ou moins difficiles à dégrader – et d’étudier la perte de poids des sachets après un temps donné. S’ils se sont allégés, c’est qu’ils ont perdu de la matière – et donc que celle-ci a été décomposée par les organismes du sol.

Après tout, un sachet de thé contient simplement de la matière végétale morte à l’intérieur d’une toile en nylon. Cela représente un bon appât pour les organismes décomposeurs.

Mais tous les thés ne se valent pas : le thé vert est plus facile à dégrader, tandis que le roiboos est plus ligneux et met plus longtemps à être décomposé. Comparer les deux permet donc d’évaluer dans quelle mesure le sol peut dégrader différents types de matière organique.

Cela peut prêter à sourire, mais il s’agit pourtant d’une méthode standardisée mise en place par des chercheurs. Son protocole est disponible pour toute personne souhaitant évaluer l’efficacité de dégradation d’un sol.

Non seulement cela fournit des informations précieuses sur la capacité du sol à décomposer la matière organique, mais un tel protocole rend les résultats comparables entre différents sites du monde entier, peu importe la façon dont sont gérés les sols.

Grâce à cette méthode, des chercheurs d’UniLaSalle et des agriculteurs des Hauts-de-France ont pu mettre en évidence un meilleur niveau de dégradation de la matière organique dans des sols en agriculture de conservation des sols, un mode de gestion agricole moins intensif que le mode conventionnel.

Un sol sain est primordial pour les agriculteurs. En cas de mauvaise décomposition de la matière (c’est-à-dire, des slips intacts et des sachets de thé qui semblent prêts à être infusés malgré plusieurs semaines passées dans le sol), des analyses plus poussées en laboratoire sont alors utiles pour comprendre d’où vient le dysfonctionnement.

À lire aussi : Les sept familles de l’agriculture durable

Les analyses de sol, précieuses pour les agriculteurs

Les analyses de sol permettent de faire le bilan de la santé des sols, et sont donc précieuses pour les agriculteurs. Ces analyses peuvent s’intéresser à plusieurs paramètres et sont effectuées au laboratoire après avoir échantillonné le sol des parcelles.

Elles peuvent ainsi mesurer :

La texture du sol, qui informe sur la proportion de sable, limon et argile. C’est important, car certaines textures sont favorables à un type de culture, mais pas d’autres. Quelles que soient ses pratiques, l’agriculteur n’a aucun effet sur ce paramètre, mais doit en tenir compte pour adapter sa production et ses cultures.

Le taux de matière organique, qui correspond à la proportion de substances issues de la décomposition des plantes, des animaux et des microorganismes présents dans le sol. Un taux élevé améliore la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs et renforce sa structure. L’agriculteur peut l’augmenter en apportant régulièrement différents types de matière organique, comme des effluents d’élevage, des digestats de méthanisation ou en favorisant la restitution de végétaux au sol.

La concentration en nutriments disponibles du sol (phosphore, potassium, magnésium, etc.) renseigne sur leur présence, en suffisance ou non, pour assurer les besoins des plantes cultivées. Une faible concentration d’un nutriment peut être compensée par l’apport de fertilisants minéraux ou de différentes matières organiques qui, décomposées par les habitants du sol, libéreront ce nutriment.

Enfin, le pH, qui indique l’état d’acidité du sol, impacte le développement des plantes. Il peut par exemple influencer la disponibilité des nutriments, mais aussi la présence et l’activité d’organismes bénéfiques pour les plantes. Il est possible pour l’agriculteur d’agir sur ce paramètre par différents types d’apports, comme la chaux qui permet d’éviter un pH trop acide.

Toutes ces informations permettent de guider la gestion du sol par l’agriculteur. Les analyses de sol peuvent être répétées au cours des années, notamment pour surveiller l’état d’une parcelle selon les pratiques agricoles mises en œuvre.

Des nouveaux bio-indicateurs en cours de développement

On l’a compris, les organismes du sol sont en grande partie responsables de son bon fonctionnement et de son état de santé. Mais ils sont sensibles à leur milieu et à la gestion des sols. Ainsi, pour tenir compte de leur présence, de nouveaux indicateurs reposant sur la vie du sol émergent depuis quelques années : on parle de bioindicateurs pour décrire ces espèces qui, par leur présence, renseignent sur les caractéristiques écologiques des milieux.

Bien sûr, différents bioindicateurs fournissent des informations différentes : l’abondance et la diversité de la mésofaune (collemboles et acariens) renseignent sur la capacité du sol à bien découper la matière, et les champignons plutôt sur l’efficacité du recyclage des nutriments. La sensibilité de ces organismes aux pratiques agricoles en fait de bons bioindicateurs.

D’autres indicateurs biologiques sont testés actuellement, par exemple pour évaluer le bon fonctionnement du cycle du carbone et de celui de l’azote.

Ces outils ne sont pas forcément accessibles pour la majorité des agriculteurs, car ils ont un coût financier pour le moment trop élevé. Un axe de recherche serait donc de développer des tests basés sur des bioindicateurs plus simples à mettre en œuvre et à interpréter.

À lire aussi : Comment l’agriculture industrielle bouleverse le cycle de l’azote et compromet l’habitabilité de la terre

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.