04.12.2025 à 15:15

Face à la fonte des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer n’augmente pas au même rythme partout

Texte intégral (2205 mots)

Si les mers et les océans fonctionnaient comme une immense baignoire, l’eau s'élèverait partout de la même façon. Ce n’est pas ce qui se passe. La fonte des glaces en Antarctique, influencée par le réchauffement climatique, entraîne une élévation inégale du niveau de la mer, notamment du fait de la gravité et du rôle du manteau terrestre.

Quand les calottes polaires fondent, les effets se répercutent dans le monde entier. La fonte de la glace élève le niveau moyen des mers, modifie les courants océaniques et affecte les températures dans des régions très éloignées des pôles. Mais cette fonte n’influence pas le niveau de la mer et les températures de la même manière partout.

Dans une nouvelle étude, notre équipe de scientifiques a examiné comment la fonte des glaces en Antarctique affecte le climat mondial et le niveau de la mer. Nous avons combiné des modèles informatiques de la calotte glaciaire antarctique, de la Terre et du climat global, incluant les processus atmosphériques et océaniques, afin d’explorer les interactions complexes entre la glace en train de fondre et les autres composantes de la Terre.

Comprendre ce qui arrive à la glace de l’Antarctique est essentiel, car elle contient suffisamment d’eau gelée pour élever le niveau moyen des mers d’environ 58 mètres. Lorsque cette glace fond, cela devient un problème existentiel pour les populations et les écosystèmes des communautés insulaires et littorales.

Changements en Antarctique

L’ampleur de la fonte de la calotte glaciaire antarctique dépendra de l’importance du réchauffement de la planète. Réchauffement qui dépend des futures émissions de gaz à effet de serre provenant notamment des véhicules, des centrales électriques et des industries. Des études suggèrent qu’une grande partie de la calotte glaciaire antarctique pourrait subsister si les pays réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre conformément à l’objectif de l’accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Cependant, si les émissions continuent d’augmenter et que l’atmosphère et les océans se réchauffent beaucoup plus, cela pourrait provoquer une fonte importante et des niveaux marins bien plus élevés.

Nos recherches montrent que les fortes émissions présentent des risques non seulement pour la stabilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, qui contribue déjà à l’élévation du niveau de la mer, mais aussi pour la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental, beaucoup plus vaste et plus stable. Elles montrent aussi que les régions du monde connaîtront des niveaux différents de montée des eaux à mesure que l’Antarctique fond.

Comprendre l’évolution du niveau de la mer

Si les mers se comportaient comme l’eau dans une baignoire, alors le niveau de l’océan s’élèverait de la même manière partout. Mais ce n’est pas ce qui se passe. Au contraire, de nombreux endroits enregistrent une élévation du niveau de la mer supérieure à la moyenne mondiale, tandis que les zones proches de la calotte glaciaire peuvent même voir le niveau de la mer baisser. La raison principale tient à la gravité.

Les calottes glaciaires sont énormes, et cette masse exerce une forte attraction gravitationnelle qui attire l’eau océanique environnante vers elles, de manière similaire à la façon dont l’attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune influence les marées.

À mesure que la calotte glaciaire diminue, son attraction gravitationnelle sur l’océan diminue, ce qui entraîne une baisse du niveau de la mer dans les régions proches des banquises et une hausse dans les régions plus éloignées. Mais les variations du niveau de la mer ne dépendent pas uniquement de la distance à la calotte glaciaire en train de fondre. Cette perte de glace modifie également la rotation de la planète. L’axe de rotation est attiré vers cette masse de glace disparue, ce qui redistribue à son tour l’eau autour du globe.

Deux facteurs qui peuvent ralentir la fonte

À mesure que la massive calotte glaciaire fond, le manteau terrestre situé en dessous se soulève. Sous le socle rocheux de l’Antarctique se trouve ce manteau, qui s’écoule lentement, un peu comme du sirop d’érable. Plus la calotte glaciaire fond, moins elle exerce de pression sur la Terre solide. Avec ce poids réduit, le socle rocheux peut se soulever. Cela peut éloigner certaines parties de la calotte glaciaire des eaux océaniques réchauffées, ralentissant ainsi le rythme de la fonte. Ce phénomène est plus rapide dans les régions où le manteau s’écoule plus vite, comme sous la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental. Cet effet de rebond pourrait contribuer à préserver la calotte glaciaire – à condition que les émissions mondiales de gaz à effet de serre restent faibles.

Un autre facteur susceptible de ralentir la fonte peut sembler contre-intuitif.

Alors que l’eau de fonte antarctique contribue à l’élévation du niveau de la mer, les modèles montrent qu’elle retarde également le réchauffement induit par les gaz à effet de serre. En effet, l’eau glacée provenant de l’Antarctique réduit la température de surface des océans dans l’hémisphère Sud et le Pacifique tropical, emprisonnant la chaleur dans les profondeurs et ralentissant l’augmentation de la température moyenne globale de l’air.

Mais même si la fonte ralentit, le niveau de la mer continue d’augmenter.

Cartographie de nos résultats sur le niveau de la mer

Nous avons combiné des modèles informatiques simulant ces comportements et d’autres caractéristiques de la calotte glaciaire antarctique, du manteau terrestre et du climat pour comprendre ce qui pourrait arriver au niveau de la mer dans le monde à mesure que les températures globales augmentent et que la glace fond.

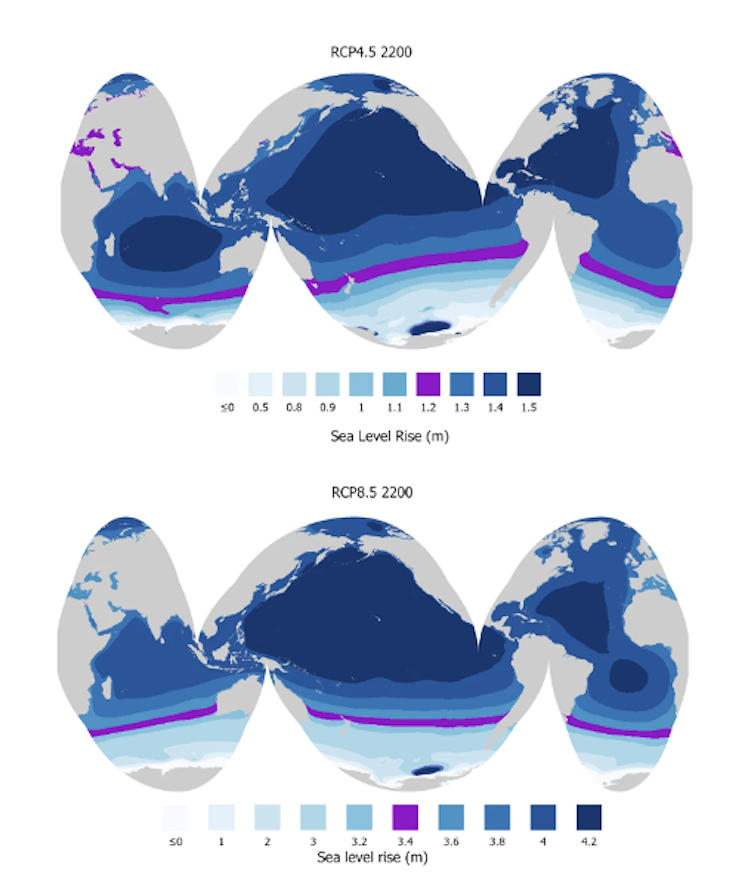

Par exemple, dans un scénario modéré où le monde réduit ses émissions de gaz à effet de serre, mais pas suffisamment pour maintenir le réchauffement global en dessous de 2 °C d’ici à 2100, nous avons constaté que l’élévation moyenne du niveau de la mer due à la fonte de la glace antarctique serait d’environ dix centimètres d’ici à 2100. En 2200, elle dépasserait un mètre.

Il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit ici que de l’élévation du niveau de la mer causée par la fonte de l’Antarctique. La calotte glaciaire du Groenland et l’expansion thermique de l’eau de mer due au réchauffement des océans contribueront également à l’élévation du niveau de la mer. Les estimations actuelles suggèrent qu’au total, l’élévation moyenne du niveau de la mer – incluant le Groenland et l’expansion thermique – serait comprise entre 30 centimètres et 60 centimètres d’ici à 2100 dans le même scénario.

Nous montrons également comment l’élévation du niveau de la mer due à l’Antarctique varie à travers le monde. Dans le scénario d’émissions modérées, nous avons ainsi constaté que la hausse la plus importante du niveau de la mer provenant uniquement de la fonte des glaces antarctiques, jusqu’à 1,5 m d’ici à 2200, se produit dans les bassins océaniques Indien, Pacifique et Atlantique occidental – des régions éloignées de l’Antarctique.

Ces régions abritent de nombreuses populations vivant dans des zones côtières basses, notamment les habitants des îles des Caraïbes, comme la Jamaïque, et du Pacifique central, comme les îles Marshall, qui subissent déjà des impacts néfastes liés à la montée des mers.

Dans un scénario d’émissions élevées, nous avons constaté que l’élévation moyenne du niveau de la mer due à la fonte de l’Antarctique serait beaucoup plus importante : environ 30 centimètres en 2100 et près de 3 mètres en 2200.

Dans ce scénario, une large partie du bassin Pacifique au nord de l’équateur, incluant la Micronésie et Palau, ainsi que le centre du bassin Atlantique, connaîtrait la plus forte élévation du niveau de la mer, jusqu’à 4,3 m d’ici à 2200, uniquement en raison de l’Antarctique.

Bien que ces chiffres puissent sembler alarmants, les émissions actuelles et les projections récentes indiquent que ce scénario d’émissions très élevées est peu probable. Cet exercice montre néanmoins les conséquences graves de fortes émissions et souligne l’importance de les réduire.

Nos conclusions

Ces impacts ont des répercussions sur la justice climatique, en particulier pour les nations insulaires qui ont peu contribué au changement climatique mais subissent déjà les effets dévastateurs de l’élévation du niveau de la mer.

De nombreux États insulaires perdent déjà des terres à cause de la montée des eaux et ont été à l’avant-garde des efforts mondiaux pour limiter le réchauffement. Protéger ces pays et d’autres zones côtières nécessitera de réduire les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement que ce à quoi les nations s’engagent aujourd’hui.

Shaina Sadai a reçu des financements de la National Science Foundation et de la Hitz Family Foundation.

Ambarish Karmalkar a reçu des financements de la National Science Foundation.

04.12.2025 à 13:03

L’« effet Lazare », ou quand certains êtres vivants ressurgissent après des millions d’années

Texte intégral (2259 mots)

Nommé d’après la figure biblique revenue d’entre les morts, l’« effet Lazare » désigne un phénomène bien plus fréquent qu’on ne le pense : la réapparition de certains groupes d’organismes que l’on croyait éteints.

Tout le monde connaît Lazare, ce personnage du Nouveau Testament que Jésus aurait ramené à la vie. C’est de cette image symbolique qu’est né le terme d’« effet Lazare », utilisé aujourd’hui dans différents domaines de la biologie.

En paléontologie et en phylogénie (l’étude des relations évolutives entre les organismes), il désigne un phénomène fascinant : celui de groupes d’organismes – espèces, genres ou familles – qui semblent avoir disparu pendant des millions d’années si l’on se fie à l’ensemble des fossiles découverts à ce jour, avant de réapparaître comme par miracle.

Le concept a été introduit dans les années 1980 par les scientifiques états-uniens Karl Flessa et David Jablonski, puis affiné par la suite. Toutefois, les scientifiques ne sont pas toujours d’accord sur la manière de le définir : certains, comme Jablonski, y voient une simple absence temporaire dans les archives fossiles pendant un intervalle de temps donné, d’autres le réservent aux retours spectaculaires après les grandes crises d’extinction massive.

Pourquoi ces « résurrections » apparentes ?

L’effet Lazare demeure de fait étroitement lié à la qualité du registre fossile, c’est-à-dire à l’ensemble des fossiles découverts à ce jour, qui n’offre qu’une image partielle du passé de la vie. La fossilisation est un processus rare et sélectif : certains organismes se fossilisent mieux (par exemple, ceux dotés de coquilles ou d’os) et certains milieux (comme les fonds marins) favorisent la conservation des restes biologiques. De plus, les roches peuvent être détruites, transformées ou tout simplement jamais explorées. Résultat : de larges pans de l’histoire du vivant nous échappent encore.

L’absence d’un taxon (unité de genre, de famille ou d’espèce) dans le registre fossile pendant des millions d’années peut donc avoir deux explications :

une cause « stratigraphique », autrement dit un trou dans les archives. Le taxon a bien survécu, mais nous n’en avons conservé aucune trace ;

une cause « biologique » signifiant qu’il s’agit d’un véritable événement évolutif.

Plusieurs scénarios peuvent alors expliquer cette disparition apparente :

→ Le taxon a pu trouver refuge dans des zones isolées, de petite taille ou mal explorées. Après une longue période d’isolement dans ces refuges, le taxon a ensuite envahi de nouveau son territoire originel et est réapparu dans le registre fossile.

→ Il a pu subsister à très faible densité, en dessous du seuil nécessaire pour laisser des traces fossiles. En dessous de ce seuil, la population reste viable, mais nous n’avons tout simplement aucune trace de son existence. Malheureusement, ce seuil varie selon les environnements et les taxons, et il est quasiment impossible à quantifier.

La distinction entre les alternatives stratigraphique et biologique est souvent difficile. L’intensité des fouilles, la qualité de l’identification des fossiles et le niveau taxonomique (espèce, genre, famille…) jouent tous un rôle crucial dans l’interprétation de ces cas. Il faut aussi noter que l’interprétation de l’effet Lazare est une procédure asymétrique, car l’alternative biologique n’est privilégiée que lorsque l’alternative stratigraphique ne peut être documentée. Par conséquent, les techniques analytiques évaluant l’exhaustivité des archives fossiles sont essentielles pour comprendre la signification des taxons Lazare.

Quand la vie joue à cache-cache : quelques exemples

Une chose reste elle certaine, les exemples de taxons Lazare sont bien moins rares qu’on pourrait le penser.

Les lézards iguanidés, par exemple, étaient très répandus et diversifiés en Europe durant l’Éocène (de -56 millions à -33,9 millions d’années). On pensait qu’ils avaient totalement disparu du continent après la transition Éocène-Oligocène. Pourtant, la découverte, en 2012, de spécimens du genre Geiseltaliellus dans le sud de la France a montré qu’ils avaient survécu quelque temps en faible abondance avant de s’éteindre définitivement, probablement à la fin de l’Oligocène, il y a 23 millions d’années.

Autre cas remarquable : le gastéropode du genre Calyptraphorus. Longtemps considéré comme disparu à la fin de l’Éocène, il a refait surface au Pliocène (de -5,3 millions à -2,6 millions d’années) dans des gisements des Philippines (Asie du Sud-Est), prolongeant son existence fossile d’environ 30 millions d’années ! Cette longévité cachée suggère qu’il aurait survécu discrètement dans des zones refuges du Pacifique tropical.

La redécouverte d’espèces vivantes appartenant à des groupes que l’on pensait éteints constitue une expression rare et spectaculaire de l’effet Lazare. Parmi les exemples les plus emblématiques on peut par exemple citer, le cœlacanthe, véritable icône de l’effet Lazare. Ce poisson, que l’on croyait éteint depuis 66 millions d’années, a été redécouvert vivant en 1938 au large de l’Afrique du Sud (Afrique australe).

Un autre cas remarquable est celui de Laonastes, un petit rongeur découvert en 2005 au Laos, en Asie du Sud-Est, sur les étals d’un marché local de viande sauvage. Au départ, les chercheurs pensaient avoir affaire à une nouvelle famille de rongeurs, qu’ils ont appelée Laonastidæ.

Cette classification reposait sur des analyses génétiques basées sur un nombre limité de gènes et sur la comparaison de sa morphologie avec celle d’espèces actuelles. Mais un véritable bouleversement scientifique est survenu lorsque les scientifiques ont intégré des fossiles dans leurs analyses morphologiques. En comparant en détail le crâne, la mandibule, les dents et le squelette de Laonastes avec des rongeurs fossiles et actuels, ils ont découvert qu’il appartenait en réalité à la famille des Diatomyidæ, que l’on croyait éteinte depuis plus de 11 millions d’années.

Ces analyses ont également révélé que les plus proches parents actuels de cette famille sont les goundis Ctenodactylus gundi. Des études génétiques plus poussées sur les espèces actuelles ont ensuite confirmé ce lien de parenté entre Laonastes et les goundis, et révélé que ces deux lignées auraient divergé il y a environ 44 millions d’années. Laonastes représente donc un exemple frappant de taxon Lazare.

Pourquoi ces découvertes sont-elles si importantes ?

Les taxons Lazare sont ainsi bien plus que des curiosités de la nature. Ils offrent aux scientifiques des clés uniques pour comprendre l’évolution du vivant, la résilience des espèces face aux crises et surtout les limites du registre fossile.

En phylogénie, leur réapparition peut modifier notre compréhension des liens de parenté entre les espèces, des dates de divergence et d’extinction ou encore de la vitesse d’évolution morphologique.

En paléontologie, ils rappellent à quel point le registre fossile est biaisé et incomplet, et combien il faut être prudent avant de déclarer une espèce « disparue ».

Enfin, les taxons Lazare montrent que la vie ne disparaît pas toujours là où on le croit. Parfois, elle se retire simplement dans l’ombre pour ressurgir des millions d’années plus tard, comme un témoin silencieux de la longue histoire de l’évolution.

Parce que dans les usages de nomenclature biologique, seuls les noms de rangs générique et infra-générique (genre, espèce, sous-espèce) se composent en italique, tandis que les noms de familles et au-dessus (famille, sous-famille, ordre, etc.) se composent en romain. Ainsi, Laonastidæ a parfois été perçu comme un nom de genre par confusion et mis en italique à tort, alors que Diatomyidæ est un nom de famille correctement laissé en romain.

Violaine Nicolas Colin a reçu des financements de l'ANR.

03.12.2025 à 16:52

Mal-être au champ : pourquoi les agriculteurs sont-ils plus à risque de suicide ?

Texte intégral (2268 mots)

Les agriculteurs, en particulier les hommes de moins de 64 ans, sont beaucoup plus à risque de suicide que la population générale. Comment expliquer ce phénomène ? Les raisons sont multiples : aucune, à elle seule, n’explique tout. Les pressions économiques jouent un rôle, tout comme le manque d’accès aux soins de santé mentale et une certaine construction du métier au masculin, qui rend encore plus compliqué le fait d’appeler à l’aide.

Derrière les images bucoliques, la réalité du monde agricole reste souvent rude, et parfois tragique. En France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. En 2016, 529 exploitants affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA, le régime de protection sociale des agriculteurs) ont mis fin à leurs jours, un chiffre que les spécialistes considèrent comme sous-évalué.

Pourquoi ces hommes et ces femmes, qui nourrissent la société, sont-ils et elles si vulnérables face au risque de suicide ? Les difficultés économiques jouent un rôle, mais n’expliquent pas, à elles seules, un phénomène aussi massif et durable dans le temps : en 2015, la MSA dénombrait 604 suicides parmi ses bénéficiaires, tandis Santé publique France dénombrait près de 300 suicides entre 2010 et 2011.

Dans tous les cas, les agriculteurs âgés de 15 ans à 64 ans ont environ 46 % plus de risques de se suicider que les autres catégories socioprofessionnelles, selon le rapport 2025 de la MSA. Le suicide agricole révèle donc des mécanismes sociaux profonds.

Le suicide agricole, un fait social

Depuis Émile Durkheim (1897), le suicide est compris comme un fait social. Il ne dépend pas seulement de la psychologie individuelle, mais aussi de l’intégration et de la cohésion sociale.

Autrefois concentrés dans les villes, les suicides touchent désormais le monde rural, fragilisé par les transformations du travail agricole, la solitude et l’insuffisance des formes actuelles de solidarités.

Le rapport 2026 de la MSA montre que ce sont les non-salariés agricoles (par exemple, les chefs d’exploitation) qui présentent le surrisque de suicide le plus élevé. Ce surrisque, d’environ 56,7 %, est supérieur à la fois à celui des salariés agricoles (40 %) et à celui de la population générale.

Il touche plus particulièrement les hommes entre 45 ans et 54 ans et les plus de 65 ans, avec des disparités régionales marquées. Les taux de suicide supérieurs à la moyenne nationale se concentrent particulièrement dans les territoires ruraux et semi-ruraux de la France. La MSA identifie plusieurs territoires particulièrement à risque, dont la Bretagne et plus largement l’Armorique, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, le Poitou, la Mayenne, l’Orne et la Sarthe, le Limousin, ainsi que les Charentes.

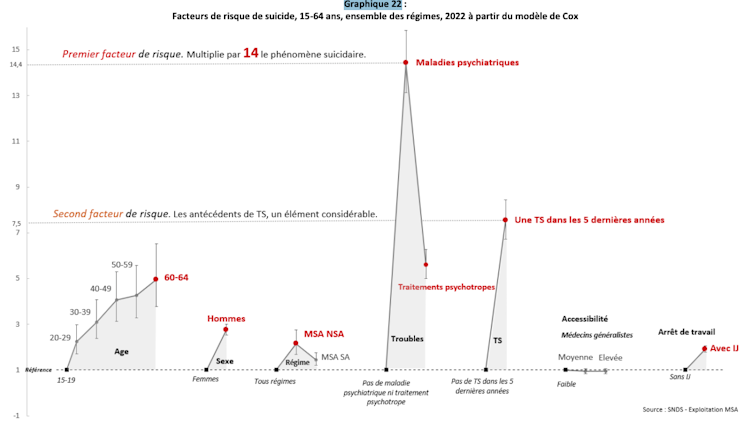

Les facteurs de risque incluent l’âge, le sexe (les hommes étant près de trois fois plus exposés que les femmes), les maladies psychiatriques et un antécédent de tentative de suicide dans les cinq années précédant le passage à l’acte.

Le suicide agricole est donc un symptôme de souffrance d’origine sociale. Le suicide agricole doit être compris non seulement comme une souffrance individuelle, mais aussi comme un phénomène façonné par des facteurs collectifs et structurels. Les régularités observées dans l’exposition au surrisque (âge, sexe, lieu de résidence, secteur d’activité, etc.) montrent qu’il s’agit d’un fait social, dont les causes sont avant tout sociales et contextuelles.

Elle ne peut être soulagée uniquement par une aide psychologique. L’analyse des parcours de soins montre qu’un profil majoritaire, qui représente plus des trois quarts des suicides, correspond à des personnes ayant peu recours aux soins dans l’année précédant leur décès. Si les territoires ruraux apparaissent davantage exposés selon la grille de densité de l’Insee, les statistiques révèlent ici qu’il n’existe aucun lien direct entre l’accessibilité aux soins primaires et le suicide.

Ainsi, le surrisque observé dans les zones rurales ne semble pas lié à la densité ou à l’accès aux soins, mais renvoie plutôt à d’autres déterminants sociaux. Agir sur les conditions qui produisent la souffrance est indispensable.

À lire aussi : Pourquoi tant de suicides chez les agriculteurs ?

Une conjonction de causes qui augmente le risque suicidaire

Réduire le suicide des agriculteurs à la crise économique serait une erreur. Crises du lait, de la vache folle ou hausse des coûts peuvent déclencher des passages à l’acte, mais ne constituent pas des causes uniques. Le sociologue Nicolas Deffontaines a montré que chaque situation combine des facteurs économiques, sociaux, symboliques et biographiques.

Chaque parcours est singulier. Certains vivent l’effondrement économique comme une perte d’identité. D’autres subissent la pression familiale ou le regard du voisinage. Les transformations du métier, la dépendance aux marchés mondiaux, la bureaucratisation et la précarisation bouleversent profondément les équilibres de vie. Le suicide agricole n’est pas conjoncturel : c’est un phénomène structurel, révélateur d’un système en mutation et d’une identité professionnelle en souffrance.

Entre 2018 et 2021, la Bretagne a expérimenté un dispositif de reconversion pour les agriculteurs en difficulté. Les témoignages des reconvertis mettent en lumière que perdre son activité, c’est perdre une expertise, un rôle social et un sens à sa vie quotidienne. La reconversion implique une recomposition identitaire difficile, comparable à un deuil : deuil d’une histoire, d’un statut, d’une vocation, parfois même d’un projet de vie. C’est une question que j’explore dans un article à paraître en décembre 2025 dans la revue Paysans et Société, 2025/6, n° 414.

À lire aussi : Ce que la crise agricole révèle des contradictions entre objectifs socio-écologiques et compétitivité

Un métier encore souvent construit au masculin

Le monde agricole reste profondément marqué par une construction genrée du métier. L’homme producteur, fort et silencieux, symbolise le « bon agriculteur ». Courage physique, endurance et dévouement total à l’exploitation définissent ce modèle.

Il relève de la masculinité hégémonique au sens de Raewyn Connell, qui valorise force, maîtrise de soi et distance face à la souffrance. La division sexuée du travail et la transmission patrimoniale renforcent cette identité masculine.

Ces représentations influencent directement la santé mentale des agriculteurs : demander de l’aide, se reposer ou reconnaître sa détresse peuvent être perçus comme une faiblesse ou une atteinte à l’honneur professionnel. La valorisation de l’autonomie, héritée de l’indépendance paysanne, peut ainsi conduire à un déni de vulnérabilité. Les normes de genre produisent une exposition différenciée à la souffrance et au risque suicidaire. Comprendre cette dimension genrée est essentiel pour toute politique de prévention.

Le suicide agricole est donc multifactoriel et ne se comprend qu’en articulant les dimensions économiques, sociales, culturelles et genrées du métier. Il révèle moins des fragilités individuelles que les tensions d’un système professionnel et symbolique en crise.

À lire aussi : Crise agricole : quels défis pour demain ?

Comment prévenir le mal-être agricole ?

Les politiques de prévention actuelles reposent sur plusieurs axes :

la sensibilisation et la formation des agriculteurs et des professionnels pour détecter la détresse ;

l’accès à l’aide psychologique, via des lignes d’écoute (Agri’écoute, numéro de téléphone unique à disposition es assurés MSA en grande détresse, joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept), des consultations et des accompagnements spécifiques ;

la prévention collective, avec réseaux d’entraide, groupes de parole et soutien local pour réduire l’isolement.

Le programme de Prévention du mal-être agricole (PMEA) de la MSA vise à structurer et coordonner ces actions. Il intervient dès les premiers signes de difficulté et mobilise acteurs agricoles, partenaires institutionnels et professionnels de santé.

Les « sentinelles », bénévoles ou professionnels de proximité issus du monde rural, jouent un rôle crucial dans le dispositif. Ce sont eux qui repèrent les signes de détresse, écoutent et orientent les agriculteurs vers les bonnes structures. Leur proximité avec le terrain permet d’intervenir avant la rupture. Cette approche humaine, fondée sur la solidarité et ancrée dans le territoire, constitue un pilier de la santé mentale en milieu agricole.

Mais pour que ces actions soient pleinement efficaces, il est essentiel de prendre en compte les expériences (dont les difficultés) vécues par ces sentinelles, qui ne doivent pas nécessairement être des actifs du secteur agricole. Il peut également s’agir de retraités agricoles ou d’autres acteurs ruraux non agricoles, par exemple maires et secrétaires de commune, ambulanciers, vétérinaires, etc. Il faut ainsi répondre à leur besoin de formation et de soutien. Entre 2023 et 2024, le nombre de sentinelles a augmenté de 29 %.

Une telle approche systémique, organisée autour d’un véritable écosystème de prévention du mal-être agricole (réunissant un réseau d’acteurs de proximité, de professionnels de santé, d’institutions et politiques publiques), constitue une piste majeure pour construire une stratégie de santé mentale en milieu agricole, capable de répondre aux vulnérabilités individuelles tout en agissant sur les facteurs sociaux et collectifs.

À lire aussi : Comprendre le malaise des agriculteurs

Virginie Le Bris Fontier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.