09.12.2025 à 15:27

Des œufs de papillon à l’hybridation des ours polaires : conversation avec la réfugiée scientifique Camille Parmesan

Texte intégral (7451 mots)

C’est une écologue texane mondialement connue pour avoir été la première à démontrer l’impact certain du changement climatique sur une espèce sauvage : le papillon damier d’Édith. Ces dernières années, cependant, Camille Parmesan n’est plus seulement célèbre pour son expertise sur l’avenir de la biodiversité dans un monde en surchauffe ou bien pour le prix Nobel de la paix qu’elle a reçu avec ses collègues du Giec, mais aussi en raison de son statut de réfugiée scientifique en Europe.

À deux reprises dans sa vie, elle a choisi de déménager dans un autre pays afin de pouvoir continuer à travailler dans un contexte politique favorable à la recherche sur le changement climatique. Elle a ainsi quitté l’Amérique de Trump en 2016, puis la Grande-Bretagne post-Brexit. Elle vit aujourd’hui à Moulis, en Ariège, où elle dirige la station d’écologie théorique et expérimentale du CNRS.

S’entretenir avec elle permet de mieux comprendre comment protéger une biodiversité pleine de surprises, comment faire face à l’hybridation croissante des espèces ou encore que répondre au climatoscepticisme ambiant.

The Conversation : Vos premiers travaux sur les habitats du papillon damier d’Édith vous ont rapidement valu une reconnaissance internationale. Concrètement, comment avez-vous démontré qu’un papillon pouvait être affecté par le changement climatique ? Quels outils avez-vous utilisés ?

Camille Parmesan : Un pick-up, une tente, un filet à papillons, de bonnes lunettes de lecture pour repérer les œufs minuscules et les dégâts causés par les chenilles sur les feuilles, un cahier et un crayon pour prendre des notes ! Sur le terrain, vous n’avez besoin de rien d’autre.

Mais avant de me lancer dans mon travail de terrain, j’ai passé un an à parcourir les musées des États-Unis, quelques autres au Canada, et même à Londres et à Paris, afin de rassembler toutes les données disponibles sur le damier d’Édith. Je recherchais des informations très précises sur sa localisation, par exemple « Il se trouvait à cet endroit, à un mile [1,6 km] de Parsons Road, le 19 juin 1952 ». Car cette espèce vit en petites populations et est sédentaire. Ce processus m’a pris environ un an, car, à l’époque, il n’existait pas d’archives numérisées. Je devais donc examiner des spécimens épinglés et noter à la main les informations relatives à leur collecte.

Une fois sur le terrain, mon travail consistait à visiter chacun de ces sites pendant la saison de vol des papillons. Comme cette saison ne dure qu’environ un mois, il faut estimer quand ils voleront à chaque endroit afin de pouvoir effectuer un recensement correct. Pour cela, on commence par rechercher les adultes. Si on n’en voit pas, on ne s’arrête pas là. On recherche des œufs, des traces de toile de soie des jeunes chenilles, des marques de dégâts causés par les larves qui commencent à se nourrir après avoir hiberné…

On examine aussi l’habitat : dispose-t-il d’une quantité suffisante de plantes hôtes saines ou de plantes nectarifères pour nourrir les adultes ? Si l’habitat n’était pas satisfaisant, je n’incluais pas le site en question dans mon étude. Car je souhaitais isoler l’impact du changement climatique d’autres facteurs, tels que la dégradation de l’habitat, la pollution… Sur les sites plus vastes, j’ai souvent examiné plus de 900 plantes avant d’estimer avoir effectué un recensement suffisant.

Aujourd’hui, lorsque vous retournez sur les sites que vous avez examinés ainsi il y a plusieurs décennies, voyez-vous des choses que vous ne pouviez pas voir au début de votre travail ?

C. P. : Disons que je regarde des choses que je ne regardais pas vraiment lorsque j’ai commencé, il y a quarante ans, ou que mon mari Michael, [le biologiste Michael C. Singer] ne regardait pas lorsqu’il a commencé il y a cinquante ans. Nous avons découvert, par exemple, que la hauteur à laquelle les œufs sont pondus est désormais légèrement plus élevée, ce qui s’avère être une adaptation très importante au changement climatique.

Les œufs sont en fait pondus plus haut parce que le sol devient beaucoup trop chaud. L’été dernier, nous avons mesuré des températures de 78 °C au sol. Ainsi, si une chenille tombe, elle meurt. On peut également voir des papillons se poser et partir immédiatement, car il fait beaucoup trop chaud pour leurs pattes, alors ils s’envolent vers la végétation ou se posent sur vous.

À mes débuts, je n’aurais jamais pensé que la hauteur à laquelle les œufs sont pondus pouvait être importante. C’est pourquoi il est si important pour les biologistes de tout simplement observer l’organisme qu’ils étudient, son habitat, et d’y prêter vraiment attention. Je vois aujourd’hui beaucoup de jeunes biologistes qui veulent se précipiter, attraper le plus possible de spécimen de l’espèce qu’ils étudient, les examiner en laboratoire ou bien les broyer et faire de la génétique. C’est très bien, mais si vous ne passez pas de temps à observer votre espèce et son habitat, vous ne pouvez pas relier tous vos résultats de laboratoire à ce qui se passe réellement dans la nature.

Grâce à votre travail et à celui de vos collègues, nous savons désormais que les organismes vivants sont fortement affectés par le changement climatique et que de nombreuses espèces doivent modifier leur aire de répartition pour survivre. Mais nous savons également qu’il peut être difficile de prédire où elles pourront persister à l’avenir. Que faire donc pour les protéger ? Quelles terres préserver pour leur permettre de survivre ?

C. P. : C’est la grande question qui tourmente les biologistes spécialisés dans la conservation. Si vous allez à des réunions sur la biologie de la conservation, vous constaterez que beaucoup de gens tombent en dépression parce qu’ils ne savent pas quoi faire.

Nous devons en fait changer notre façon de concevoir la conservation et passer d’une protection stricte à quelque chose qui s’apparente davantage à un bon portefeuille d’assurance. Nous ne connaissons pas l’avenir, nous devons donc élaborer un plan très flexible, que nous pourrons adapter au fur et à mesure que nous observerons ce qui se passe sur le terrain.

En d’autres termes, on ne doit pas s’enfermer dans un seul plan, plutôt partir d’une série d’approches, car vous ne savez pas laquelle fonctionnera.

Nous venons de publier un article scientifique préconisant d’adapter pour la conservation des écosystèmes certaines approches décisionnelles qui existent depuis les années 1960 dans des domaines connus pour leur imprévisibilité, comme l’économie ou la politique urbaine de l’eau. C’est un domaine où l’on ne sait pas à l’avance si l’année suivante sera humide ou sèche. Les urbanistes ont donc mis au point des approches pour faire face à cette incertitude.

Avec les ordinateurs modernes, vous pouvez simuler 1 000 scénarios futurs et vous demander : si nous prenons cette mesure, que se passera-t-il ? Vous constatez alors que certains scénarios sont favorables, d’autres défavorables, et d’autres encore mitigés. À partir de là, il faut chercher un ensemble de mesures dites « robustes », c’est-à-dire qui donnent de bons résultats dans le plus grand nombre de scénarios futurs.

Pour la conservation des écosystèmes, nous avons commencé par utiliser des modèles bioclimatiques standards. Nous avions environ 700 scénarios pour 22 espèces. Il s’avère que si nous nous contentons de protéger les endroits où ces espèces sont présentes aujourd’hui, la plupart des organismes ne survivront pas. Seuls 1 % ou 2 % des scénarios prévoient la présence d’une espèce au même endroit qu’aujourd’hui.

Mais que se passerait-il si on protège l’endroit où elle se trouve actuellement, mais aussi les zones où elle devrait se trouver 30 % du temps, 50 % du temps, 70 % du temps… ? Vous avez comme cela divers seuils. Et, à partir de ces différentes possibilités futures, nous pouvons déterminer, par exemple, que si nous protégeons cet endroit et celui-là, nous pouvons couvrir 50 % des zones où les modèles prédisent que l’espèce persistera à l’avenir. En procédant ainsi, vous pouvez constater que certaines actions sont en fait assez solides, et qu’elles comprennent des combinaisons de conservation traditionnelle et de protection de nouvelles zones en dehors de celles où elles se trouvent actuellement. Protéger les zones actuelles est généralement une bonne chose, mais cela n’est souvent pas suffisant.

Il faut également garder à l’esprit que plus c’est grand, mieux c’est. Nous devons bien sûr continuer à protéger les écosystèmes, et plus les territoires protégés seront grands, mieux ce sera, en particulier dans les zones à forte biodiversité. Il faut continuer à protéger ces endroits, car des espèces vont les quitter, mais aussi d’autres s’y installer. Une zone à forte biodiversité pourrait comme cela finir par abriter un ensemble d’espèces complètement différent de celui qu’on connaît aujourd’hui, tout en restant un haut lieu de biodiversité, parce qu’elle compte par exemple de nombreuses montagnes et vallées et bénéficie d’une grande diversité de microclimats.

À l’échelle mondiale, nous devons disposer de 30 % à 50 % des terres et des océans comme habitat relativement naturel, sans nécessairement exiger une protection stricte.

Entre ces zones, nous avons également besoin de corridors pour permettre aux organismes de se déplacer sans être immédiatement tués. Prenez un ensemble de terres agricoles, des champs de blé par exemple, tout ce qui tente de les traverser risque de mourir. Il faut donc développer des habitats semi-naturels qui serpentent à travers ces zones. Si vous avez une rivière qui traverse ces champs, un très bon moyen d’y parvenir est simplement de créer une grande zone tampon de chaque côté de la rivière afin que les organismes puissent se déplacer. Il n’est pas nécessaire que ce soit un habitat parfait pour une espèce en particulier, il suffit simplement qu’il ne les tue pas.

Un autre point à souligner, et que le grand public ignore souvent, c’est que les jardins de particuliers peuvent aussi servir de corridors. Si vous avez un terrain de taille raisonnable, laissez une partie non tondue, avec des mauvaises herbes. Les orties et les ronces sont des corridors importants pour de nombreux animaux. Cela peut également être fait sur le bord des routes.

Certaines mesures incitatives pourraient encourager cela. Par exemple, accorder des allégements fiscaux aux personnes qui laissent certaines zones privées non développées. Il existe toutes sortes de façons d’aborder la question une fois que l’on a changé d’état d’esprit. Mais pour les scientifiques, donc, le changement important consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne peut pas se contenter de protéger les sites actuels ni choisir un seul endroit où l’on pense qu’un organisme va se trouver parce que c’est ce que dit votre modèle préféré ou parce que votre collègue au bout du couloir utilise ce modèle.

On ne peut pas non plus sauver tous les sites où une espèce pourrait se trouver à l’avenir, car cela serait trop coûteux et irréalisable. Il faut plutôt constituer un portefeuille de sites à protéger aussi solide que possible, compte tenu des contraintes financières et des partenariats disponibles, afin de s’assurer que nous ne perdrons pas complètement cette espèce. Ainsi, lorsque nous aurons stabilisé le climat, elle disposera d’un habitat à recoloniser et sera saine et sauve.

Une autre question qui préoccupe beaucoup les acteurs de la protection de la biodiversité aujourd’hui est celle de l’hybridation. Comment appréhendez-vous ce phénomène, qui devient de plus en plus courant ?

C. P. : Aujourd’hui, les espèces se déplacent comme elles ne l’ont jamais fait depuis des milliers d’années. Au cours de leurs déplacements, elles se rencontrent désormais régulièrement. Les ours polaires, par exemple, sont contraints de quitter leur habitat en raison de la fonte de la banquise. Cela les oblige à côtoyer des ours bruns et des grizzlis, avec lesquels ils s’accouplent. Il arrive parfois que ces accouplements soient fertiles et donnent naissance à des hybrides.

Historiquement, les biologistes spécialisés dans la conservation ne voulaient pas d’hybridation, ils voulaient protéger les différences entre les espèces, leur comportement, leur apparence, leur régime alimentaire, leur génétique… Ils voulaient préserver cette diversité. De plus, les hybrides ne sont généralement pas aussi performants que les deux espèces d’origine, leur aptitude à survivre est plus réduite. Les gens ont donc essayé de séparer les espèces, et ont parfois été amenés à tuer les hybrides pour y parvenir.

Mais le changement climatique remet tout cela en question. Les espèces se rencontrent sans cesse, c’est donc une bataille perdue d’avance. Nous devons donc repenser notre approche de la biodiversité. Historiquement, préserver la biodiversité signifiait protéger toutes les espèces et toutes les variétés. Mais je pense que nous devons élargir notre réflexion : l’objectif devrait être à présent de préserver une grande variété de gènes.

Car lorsqu’une population présente une forte variation génétique, elle peut évoluer et s’adapter à un environnement qui change à une vitesse incroyable. Si nous luttons contre l’hybridation, nous risquons en fait de réduire cette capacité des espèces à évoluer avec le changement climatique. Pour maintenir une grande diversité post-changement climatique, si jamais ce jour arrive, nous devons conserver autant de gènes que possible, quelle que soit leur forme. Cela peut signifier la perte de ce que nous considérons comme une espèce unique, mais si ces gènes sont toujours présents, ils pourront évoluer assez rapidement, comme nous l’avons vu avec les ours polaires et les grizzlis.

Car au cours des périodes chaudes passées, ces espèces sont entrées en contact et se sont hybridées. Et si l’on regarde tous les fossiles que nous avons, nous perdons la trace des ours polaires pendant certaines périodes, ce qui suggère qu’ils étaient alors très peu nombreux. Mais lorsque le climat s’est refroidi, les ours polaires réapparaissent beaucoup plus rapidement que si leur espèce avait évolué à partir de rien. Ils ont probablement évolué à partir de gènes qui ont persisté chez les grizzlis. Nous avons des preuves que cela fonctionne et que c’est extrêmement important.

Il y a quelque chose qui reste difficile à appréhender pour les non-scientifiques. Nous avons quantité d’exemples remarquables d’adaptation et d’évolution dans la nature, avec, par exemple, des arbres qui modifient la composition chimique de leurs feuilles en réponse à la prédation de certains herbivores, ou bien des papillons qui changent de couleur en fonction de l’altitude et de la température… Mais en même temps, nous assistons à une perte massive de biodiversité à l’échelle mondiale. La biodiversité semble, d’un côté, pouvoir incroyablement bien s’adapter, de l’autre s’effondrer. Ces deux réalités peuvent sembler difficiles à concilier. Comment l’expliqueriez-vous à des profanes ?

C. P. : Cela s’explique en partie par le fait que le changement climatique actuel se produit très rapidement. Il faut également avoir en tête que chaque espèce a une niche physiologique assez fixe dans laquelle elle peut vivre. C’est ce que nous appelons un « espace climatique » [climate space, en anglais], un mélange particulier de précipitations, d’humidité et de sécheresse. Il peut exister certaines variations au sein de cet espace, mais lorsque l’on atteint ses limites, l’organisme meurt. Nous ne savons pas vraiment pourquoi cette limite est si stricte.

Lorsque les espèces sont confrontées à d’autres types de changements, tels que la pollution par le cuivre, la pollution lumineuse et sonore, beaucoup d’entre elles présentent certaines variations génétiques qui leur permettent de s’adapter. Cela ne signifie pas que ces changements ne les affectent pas, mais certaines espèces sont capables de s’adapter. Dans les environnements urbains actuels, par exemple, on observe des moineaux domestiques et des pigeons qui ont réussi à s’adapter.

Il y a donc certaines choses que font les humains face auxquelles certaines espèces peuvent s’adapter. Mais face au changement climatique, la plupart des organismes ne disposent pas des variations génétiques nécessaires pour survivre. La seule chose qui peut apporter de nouvelles variations pour s’adapter à un nouveau climat est soit l’hybridation, qui apporte de nouveaux gènes, soit la mutation, mais c’est un processus très lent. Il faudrait d’un à deux millions d’années pour que les espèces actuelles finissent par évoluer pour s’adapter au climat dans lequel nous entrons.

Si l’on remonte plusieurs centaines de milliers d’années en arrière, à l’époque des glaciations du Pléistocène, lorsque les températures mondiales variaient de 10 °C à 12 °C, on constate que les espèces se sont déplacées. Elles ne sont pas restées sur place pour évoluer.

Mais si l’on remonte encore plus loin, à l’Éocène, les changements étaient encore plus importants, avec des niveaux de CO2 extrêmement élevés, des températures extrêmement chaudes, et des espèces ont disparu. Comme elles ne pouvaient pas se déplacer suffisamment loin, elles se sont éteintes. Cela montre donc que l’évolution face au changement climatique n’est pas quelque chose que l’on peut attendre à l’échelle de quelques centaines d’années. Elle se situe plutôt à l’échelle de centaines de milliers, voire de quelques millions d’années.

Dans l’une de vos publications, vous écrivez : « Les populations qui semblent être très exposées au changement climatique peuvent néanmoins résister à l’extinction, ce qui justifie de continuer à les protéger, à réduire les autres facteurs de stress et à surveiller leurs capacités d’adaptation. » Pouvez-vous donner un exemple de cette réalité ?

C. P. : Bien sûr, je peux vous parler du damier d’Édith, car c’est ce que je connais le mieux. Le damier d’Édith compte plusieurs sous-espèces très distinctes qui sont génétiquement très différentes les unes des autres, avec des comportements et des plantes hôtes distinctes. Une sous-espèce du sud de la Californie a été isolée suffisamment longtemps des autres pour devenir un cas génétique assez particulier. C’est le damier de Quino.

Il s’agit d’une sous-espèce présente dans la partie sud de l’aire de répartition du damier, qui est très durement touchée par le changement climatique. Elle a déjà perdu une grande partie de ses populations en raison du réchauffement climatique et de la sécheresse. Sa minuscule plante hôte se dessèche trop rapidement. Elle a également beaucoup souffert de l’urbanisation : les étalements de San Diego et de Los Angeles ont détruit la majeure partie de son habitat. On pourrait donc se dire qu’il faut abandonner tout espoir, n’est-ce pas ?

Mon mari et moi étions impliqués dans la planification de l’habitat du damier de Quino au début des années 2000. À cette époque, environ 70 % de sa population avait disparu.

Nous avons alors fait valoir que le changement climatique allait les détruire si nous ne protégions que les zones où ils existaient actuellement, car il s’agissait de sites de faible altitude. Mais nous nous sommes dit : pourquoi ne pas protéger des sites, par exemple à plus haute altitude, où ils n’existent pas encore ?

Il existait des plantes hôtes potentielles à plus haute altitude. Il s’agissait d’espèces différentes qui avaient une apparence bien distincte des plantes habituelles, mais dans d’autres régions, des damiers d’Édith utilisaient des espèces similaires. Nous avons donc amené des papillons de basse altitude vers cette nouvelle plante hôte, et les papillons l’ont appréciée. Cela nous a montré qu’aucune évolution n’était nécessaire. Il suffisait que les damiers de Quino montent à cette altitude, et ils pourraient se nourrir de cette plante et survivre.

Il fallait donc protéger la zone où ils se trouvaient à ce moment-là, afin qu’ils puissent migrer, ainsi que ce nouvel habitat plus élevé.

C’est ce qui a été fait. Par chance, la zone la plus élevée appartenait au service forestier américain et à des communautés autochtones, et ces tribus étaient très heureuses de participer à ce plan de conservation.

Dans la zone d’origine, une mare vernale a également été restaurée. Les mares vernales sont de petites dépressions dans le sol dont le fond est argileux. Elles se remplissent d’eau en hiver et tout un écosystème s’y développe. Les plantes poussent à partir de graines qui se trouvaient dans la terre sèche et brûlée. On y trouve également des crevettes féeriques et toutes sortes de petits animaux aquatiques. La plante hôte du damier de Quino pousse au bord des mares vernales. Il s’agit d’un habitat très particulier qui s’assèche vers le mois d’avril. À cette période, le damier de Quino a terminé son cycle de vie et est désormais en dormance. Toutes les graines sont tombées et sont elles aussi en dormance. Le cycle recommence ensuite au mois de novembre suivant.

Malheureusement, San Diego a rasé toutes les mares printanières pour construire des maisons et des immeubles. Afin de protéger le damier de Quino, le service chargé de la protection des espèces menacées a donc restauré une mare vernale sur un petit terrain qui était jonché de déchets et de quads. Ils ont soigneusement creusé une dépression peu profonde, l’ont recouverte d’argile et ont planté de la végétation pour la rendre viable. Ils ont planté entre autres du Plantago erecta, dont se nourrit le damier de Quino.

En trois ans, cette zone restaurée abritait presque toutes les espèces menacées pour lesquelles elle avait été conçue. La plupart d’entre elles n’avaient même pas été introduites. Elles ont simplement colonisé cette nouvelle mare, y compris le damier de Quino.

Par la suite, certains damiers de Quino ont également été trouvés dans des habitats situés à plus haute altitude. Pour être honnête, j’ai été époustouflée. Nous ne savions pas que ce papillon serait capable d’aller en montagne. Je pensais que nous devrions ramasser les œufs et les déplacer. Les distances ne sont pas grandes, quelques kilomètres ou 200 mètres de dénivelé, mais n’oubliez pas que ce papillon ne se déplace généralement pas beaucoup : il reste principalement là où il est né.

Y avait-il un corridor biologique entre ces deux zones ?

C. P. : Il y avait quelques maisons, mais elles étaient très clairsemées, avec beaucoup de broussailles naturelles entre elles. Il n’y avait pas vraiment de plantes hôtes pour les damiers de Quino. Mais cela leur a quand même permis de voler, de trouver en chemin des plantes sauvages à nectar et de ne pas être tués. C’est le plus important. Un corridor n’a pas besoin de soutenir une population. Il suffit qu’il ne la tue pas.

Vous aussi vous avez dû déménager au cours de votre carrière afin de poursuivre vos recherches en écologie sans être affectée par le climat politique. Au cours de l’année écoulée, en France, vous avez été invitée à vous exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet et avez fait l’objet de nombreux articles vous décrivant comme une réfugiée scientifique. Aux États-Unis, ce parcours suscite-t-il également la curiosité et l’intérêt des médias ?

C. P. : Beaucoup de collègues, mais aussi des personnes que je connais mais avec lesquelles je n’ai pas nécessairement collaboré, m’ont demandé : « Comment as-tu fait cela ? Est-ce difficile d’obtenir un visa ? Les gens parlent-ils anglais en France ? »

Mais ce qui est intéressant, c’est que les médias américains ne s’y sont pas intéressés. L’attention médiatique est entièrement provenue de l’extérieur des États-Unis – du Canada et d’Europe.

Je ne pense pas que les Américains comprennent l’ampleur des dégâts actuels causés au monde universitaire, à l’éducation et à la recherche. Même ma propre famille ne réalise pas trop cela. C’est difficile de leur expliquer, car plusieurs d’entre eux sont des partisans de Trump, mais on pourrait penser qu’au moins les médias en parleraient.

La plupart des médias ont publié des articles sur les dommages causés à la structure universitaire et à l’éducation, par exemple l’interdiction de certains livres ou la tentative de mettre en place un système éducatif qui n’enseigne que ce que J. D. Vance [le vice-président des États-Unis] veut que les gens apprennent. Mais ces articles ne parlent pas beaucoup des personnes qui partent. Je pense que les Américains peuvent parfois être très arrogants. Ils partent du principe que les États-Unis sont le meilleur pays au monde et que personne ne quitterait les États-Unis pour aller travailler ailleurs.

Et c’est vrai que les [chercheurs aux] États-Unis ont traditionnellement bénéficié d’opportunités incroyables, avec des financements très importants provenant de toutes sortes de sources : des nombreuses agences gouvernementales, finançant divers projets, mais aussi des donateurs privés, des ONG… Tout cela s’est littéralement arrêté net.

Afin d’intéresser les gens à la conservation de la biodiversité et de sortir certains de leur déni, il peut être tentant de mettre en avant certains sujets, tels que l’impact du changement climatique sur la santé humaine. C’est un sujet sur lequel vous avez déjà travaillé. Est-ce qu’il trouve davantage d’écho ?

C. P. : J’ai toujours été intéressée par la santé humaine. Au départ, je voulais faire de la recherche médicale puis j’ai changé d’avis. Mais dès que j’ai commencé à publier les résultats que nous obtenions sur l’ampleur des mouvements des espèces, la première chose qui m’est venue à l’esprit a été : « Les maladies vont, elles aussi, se déplacer. » Le travail de mon laboratoire sur la santé humaine se concentre donc sur la façon dont le changement climatique affecte la propagation des maladies, de leurs vecteurs et de leurs réservoirs. L’une de mes étudiantes a ainsi documenté la propagation de la leishmaniose au Texas, qui s’est déplacée vers le nord en raison du changement climatique.

Au sein du Giec, nous avons également mis en avant que le paludisme, la dengue et trois autres maladies tropicales ont fait leur apparition au Népal, où elles n’avaient jamais été observées auparavant, du moins d’après les archives historiques. Cela est lié au changement climatique, et non aux changements agricoles.

De nouvelles maladies apparaissent également dans le Grand Nord. Mais peu de gens vivent dans cette région. Ce sont surtout des communautés inuites qui sont touchées, ce qui explique pourquoi les politiciens minimisent le problème. En Europe, le moustique tigre se propage en France et apporte avec lui ses maladies.

La leishmaniose est également déjà présente en France. Il n’y a qu’une seule espèce à ce jour, mais les prévisions suggèrent que quatre ou cinq autres espèces pourraient arriver très prochainement. Les maladies transmises par les tiques sont également en augmentation et se propagent vers le nord de l’Europe. Nous constatons donc déjà les effets du changement climatique sur la santé humaine en Europe. Les gens n’en ont tout simplement pas conscience.

Vous avez mentionné votre famille, qui compte des partisans de Trump. Pouvez-vous parler de votre travail avec eux ?

C. P. : Dans ma famille, la seule option envisageable est de ne pas en parler, et sur ça, tout le monde s’accorde. C’est comme ça depuis longtemps pour la politique, et même pour la religion. Nous nous aimons tous, nous voulons nous entendre. Nous ne voulons pas de divisions. Nous avons donc grandi en sachant qu’il y a certains sujets dont on ne parle pas. Parfois, le changement climatique est abordé, cela devient tout de suite difficile, et cela nous rappelle alors pourquoi nous n’en parlons pas. Il n’a donc pas été possible d’avoir une conversation ouverte à ce sujet. J’en suis désolée, mais je ne veux pas perdre ma famille. Je ne vais donc pas non plus essayer de les convaincre. Si un jour cependant, ils veulent un jour en savoir plus, ils savent où me trouver.

Mais j’ai également travaillé avec des personnes qui ont des convictions très différentes des miennes. Lorsque j’étais encore au Texas, j’ai travaillé avec l’Association évangélique nationale. Nous nous accordions sur la nécessité de préserver la biodiversité. Ils la considèrent comme la création de Dieu, je pense simplement que l’humain n’a pas à détruire la Terre et je suis athée, mais cela n’a pas posé de problème. Nous avons donc réalisé ensemble une série de vidéos dans lesquelles j’expliquais les effets du réchauffement climatique. Le résultat était formidable.

Propos recueillis par Gabrielle Maréchaux.

Cet article est publié dans le cadre des 20 ans de l’Agence nationale de la recherche(ANR). Camille Parmesan est lauréate du programme prioritaire de recherche (PPR) « Make Our Planet Great Again » opéré par l'ANR pour le compte de l’État au titre de France 2030. L'ANR, qui a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, est aussi le principal opérateur du plan France 2030 dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Camille Parmesan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:17

‘We need to rethink how we approach biodiversity’: an interview with IPCC ecologist and ‘refugee scientist’ Camille Parmesan

Texte intégral (6222 mots)

She is an ecologist recognized worldwide for being the first to unequivocally demonstrate the impact of climate change on a wild species: the Edith’s checkerspot butterfly. In recent years, however, Camille Parmesan has been interviewed not only for her expertise on the future of biodiversity in a warming world or for her share in the Nobel Prize awarded to the IPCC, but for her status as a refugee scientist.

Twice in her life, she has chosen to move to another country in order to continue working under political conditions that support research on climate change. She left Trump’s America in 2016, and later post-Brexit Britain. She now lives in Moulis in the Ariège region of southwestern France, where she heads the CNRS’s Theoretical and Experimental Ecology Station.

Speaking with her offers deeper insight into how to protect biodiversity – whose responses to climate change continue to surprise scientists – what to do about species that are increasingly hybridizing, and how to pursue research on a planet that is becoming ever more climate-skeptical.

The Conversation: Your early work on the habitats of the Edith’s checkerspot butterfly quickly brought you international recognition. In practical terms, how did you demonstrate that a butterfly can be affected by climate change? What tools did you use?

Camille Parmesan: A pickup truck, a tent, and a butterfly net, good strong reading glasses to search for very tiny eggs and caterpillar damage to leaves, a notebook and a pencil to write notes in! In the field, you don’t need more than that. But before doing my fieldwork, I had spent a year going around museums all across the USA, a couple in Canada, and even in London and Paris collecting all the records for Edith’s checkerspot. I was looking for really precise location information like ‘it was at this spot, one mile down Parsons Road, on June the 19th, 1952’, because this species lives in tiny populations and is sedentary. That process alone took about a year, since at the time there were no digitized records and I had to look at pinned specimens and write their collecting information down by hand.

Once in the field, my work consisted of visiting each of these sites during the butterfly’s flight season. Since the season lasts only about a month, you have to estimate when they will be flying in each location in order to run a proper census. For this, you start by looking for adults. If you do not see adults, you do not stop there. You look for eggs, evidence of web, like bits of silks, damage from the overwintering larvae starting to feed…

You also look at the habitat: does it have a good quantity of healthy host plants? A good quantity of healthy nectar plants for adult food? If the habitat was not good, that location did not go into my study. Because I wanted to isolate the impact of climate change, from other factors like habitat degradation, pollution… At the larger sites, I often searched more than 900 plants before I felt like I had censused enough.

Today, when you go back to the fields you started monitoring decades ago, do you see things you were not able to see at the beginning of your work?

C. P.: I know to look for things I didn’t really look for when I started 40 years ago, or that my husband Michael [the biologist Michael Singer] didn’t look for when he started 50 years ago. For instance, we discovered that the height at which the eggs are laid is a bit higher now, and that turns out to be a really significant adaptation to climate change.

The eggs are being laid higher because the ground is getting far too hot. Last summer, we measured temperatures of 78°C (172.4°F) on the ground. So if a caterpillar falls, it dies. You can also see butterflies landing and immediately flying up, as it is way too hot for their feet and they’ll then fly onto vegetation or land on you.

In my early days, it wouldn’t have occurred to me that the height of where the eggs are laid could be important. That is why it is so important for biologists to simply watch their study organism, their habitat, to really pay attention. I see a lot of young biologists today who want to run in, grab a bunch of whatever their organism is, take it back to the lab, grind it up and do genetics or look at it in the lab. That’s fine, but if you don’t spend time watching your organism and its habitat, you can’t relate all your lab results back to what is actually happening in the wild.

Thanks to your work and that of your colleagues, we now know that living organisms are greatly affected by climate change and that many species must shift their range in order to survive. But we also know that it can be difficult to predict where they will be able to persist in the future. So what can be done to protect them? Where should we be protecting lands for them?

C. P.: That is the big question plaguing conservation biologists. If you go to the conservation biology meetings, a lot of people are getting depression because they don’t know what to do. We actually need to change the way we think of conservation, away from strict protection toward something more like a good insurance portfolio. We don’t know the future, therefore we need to develop a very flexible plan, one that we can adjust as we observe what’s happening on the ground. In other words, don’t lock yourself into one plan, Start instead with an array of approaches, because you don’t know which one will work.

We just published a paper on adapting, for land conservation, some decision-making approaches that have been around since the 1960s in fields known to be unpredictable, like economics, for instance, or urban water policy, where you don’t know in advance if it is going to be a wet year or a dry year. So urban planners came up with these approaches for dealing with uncertainty.

With modern computers, you can simulate 1000 futures and ask: if we take this action, what is happening? And you see it is good in these futures, but bad in those, and not too bad in others. What you’re looking for is a set of actions that is what they call robust – that performs well across the largest number of futures. For conservation, we did so by starting with standard bioclimatic models. We had about 700 futures for 22 species. It turns out that if we just protect where these species occur today, most organisms don’t survive. Only 1 or 2% of the futures actually contain those species in the same place. But what if you protect where it is now, but also where it’s expected to be 30% of the time, 50% of the time, 70% and so on? You have these different thresholds. And from these different future possibilities, we can determine, for instance, that if we protect this location and that one, we can cover 50% of areas where the models predict the organism persists in the future. By doing that, you can see that some actions are actually pretty robust, and they include combinations of traditional conservation, plus protecting new areas outside of where the species are now. Protecting where it is now is usually a good thing, but it is often not enough.

Another thing to bear in mind is that bigger is better. We do still need to protect lands for sure, and the bigger the better, especially in high biodiversity areas. You still want to protect those places, because species will be moving out, but also moving in. The area might end up with a completely different set of species than it has today, yet still remain a biodiversity hotspot, perhaps because it has a lot of mountains and valleys, and a diversity of microclimates.

On a global scale, we need to have 30 to 50 percent of land and ocean as relatively natural habitat, without necessarily requiring strict protection.

Between these areas we also need corridors to allow organisms to move without being killed immediately. If you have a bunch of crop land, wheat fields for example, anything trying to move through them is likely to die. So you need to develop seminatural habitats winding through these areas. If you have a river going through, a really good way to do this is just have a big buffer zone on either side of the river so that organisms can move though. It doesn’t have to be a perfect habitat for any particular organism, it just has to not kill them. Another point to highlight is that the public often doesn’t realize their own backyards can serve as corridors. If you have a reasonably sized garden, leave part of it unmown, with weeds. The nettles and the bramble are actually important corridors for a lot of animals. This can be done also on the side of roads.

Some incentives could encourage this. For example, giving people tax breaks for leaving certain private areas undeveloped. There are just all kinds of ways of thinking about it once you shift your mindset. But for scientists, the important shift is to not put all your eggs in one basket. You cannot just protect where it is now, or just pick one spot where you think an organism is going because your favorite model says so, or the guy down the corridor from you uses this model. At the same time, you cannot save everywhere a species might be in the future, it would be too expensive and impractical. Instead, you need to develop a portfolio of sites that is as robust as possible, given financial constraints and available partnerships, to make sure we won’t completely lose this organism. Then, when we stabilize the climate and eventually bring it back down, it’s got the habitat to recolonize and become happy and healthy and whole again.

Another issue that is very much on the minds of those involved in biodiversity protection today is hybridization. How do you view this phenomenon, which is becoming increasingly common?

C. P.: Species are moving around in ways they haven’t done in many thousands of years. As they are moving around, they keep bumping into each other. For example, polar bears are forced out of their habitat because the sea ice is melting. It forces them to be in contact with brown bears, grizzly bears, and so they mate. Once in a while, it’s a fertile mating, and you get a hybrid.

Historically, conservation biologists did not want hybridization, they wanted to protect the differences between species, the distinct behavior, look, diet, genetics… They wanted to preserve that diversity. Also, hybrids usually don’t do as well as the original two species, you get this depression of their fitness. So people tried to keep species separate, and were sometimes motivated to kill the hybrids to do so.

But climate change is challenging all of that. The species are running into each other all the time, so it is a losing battle. Also, we need to rethink how we approach biodiversity. Historically, conserving biodiversity meant protecting every species, and variety. But I believe we need to think more broadly: the goal should be to conserve a wide variety of genes.

Because when a population has strong genetic variation, it can evolve and adapt to an incredibly rapidly changing environment. If we fight hybridization, we may actually reduce the ability of species to evolve with climate change. To maintain high diversity after climate change – if that day ever comes – we need to retain as many genes as possible, in whatever form they exist. That may mean losing what we perceive as being a unique species, but if those genes are still there, it can revolve fairly rapidly, and that’s what we’ve seen with polar bears and grizzly bears.

In past warm periods, these species came into contact and hybridized. In the fossil record, polar bears disappear during certain periods, which suggests there were very few of them at the time. But then, when it got cold again, polar bears reappeared much faster than you’d expect if they were evolving from nothing. They likely evolved from genes that persisted in grizzly bears. We have evidence that this works and it is incredibly important.

Something that can be hard for non-scientists to understand is that, on the one hand we see remarkable examples of adaptation and evolution in nature (for instance trees changing the chemistry of their leaves in response to herbivores, or butterflies changing colors with altitude… ) while, on the other hand, we are experiencing massive biodiversity loss worldwide. Biodiversity seems incredibly adaptable, but is still collapsing. These two realities are sometimes hard to connect. How would you explain this to a non-specialist?

C. P.: Part of the reason is that ongoing climate change is happening very quickly. Another reason is that species have a pretty fixed physiological niche that they can live in. It is what we call a climate space, a particular mix of rainfall, humidity and dryness. There is some variation, but when you get to the edge of that space, the organism dies. We don’t really know why that is such a hard boundary.

When species face other types of changes like copper pollution, light and noise pollution, many of them have some genetic variation to adapt. That doesn’t mean these changes won’t harm them, but some species are able to adjust. For example, in urban environments today, we see house sparrows and pigeons that have managed to adapt.

So there are some things that humans are doing that species can adapt to, but not all. Facing climate change, most organisms don’t have existing genetic variation that would allow them to survive. The only thing that can bring in new variation to adapt to a new climate is either hybridizing – which will bring in new genes – or mutations, which is a very slow process. In 1-2 million years, today’s species would eventually evolve to deal with whatever climate we’re going into.

If you look back hundreds of thousands of years when you had the Pleistocene glaciations, when global temperatures changed by 10 to 12°C, what we saw is species moving. You didn’t see them staying in place and evolving.

Going back even further to the Eocene, the shifts were even bigger, with enormously higher CO2 and enormously warmer temperatures, species went extinct. As they can’t shift far enough, they die off. So that tells you that evolution to climate change is not something you expect on the time scale of a few 100 years. It’s on the time scale of hundreds of thousands to a couple of million years.

In one of your publications, you write: “Populations that appear to be at high risk from climate change may nonetheless resist extinction, making it worthwhile to continue to protect them, reduce other stressors and monitor for adaptive responses.” Can you give an example of this?

C. P.: Sure, let me talk about the Edith’s checkerspot, as that’s what I know the best. Edith’s checkerspot has several really distinctive subspecies that are genetically quite different from each other, with distinct behaviors, and host plants. One subspecies in southern California has been isolated long enough from the others that it is quite a genetic outlier. It’s called the Quino checkerspot.

It is a subspecies at the southern part of the range, and it’s being really slammed by climate change. It already has lost a lot of populations due to warming and drying. Its tiny host plant just dries up too fast. It’s lost a lot due to urbanization too: San Diego and Los Angeles have just wiped out most of its habitat. So you might say, well, give up on it, right?

My husband and I were on the conservation habitat planning for the Quino Checkerspot in the early 2000s. By that time, about 70% of its population had gone extinct.

My husband and I argued that climate change is going to slam them if we only protected the areas where they currently existed, because they were low elevation sites. But we thought, what about protecting sites, such as at higher elevations, where they don’t exist now?

There were potential host plants at higher elevation. They were different species that looked completely different, but in other areas Edith’s checkerspot used similar species. We brought some low elevation butterflies to this new host plant, and the butterflies liked it. That showed us that no evolution was needed. It just needed the Quino checkerspot to get up that high, and it would eat this, it could survive.

Therefore, we needed to protect the area where they were at the time, for them to be able to migrate, as well as this novel, higher habitat.

That’s what was done. Luckily, the higher area was owned by US Forest Service and Native American tribal lands. These tribes were really happy to be part of a conservation plan.

In the original area, a vernal pool was also restored. Vernal pools are little depressions in the grounds that are clay at the bottom. They fill up with water in the winter and entire ecosystems develop. Plants come up from seeds that were in the dry, baked dirt. You also get fairy shrimp and all kinds of little aquatic animals. The host plant of the Quino checkerspot pops out at the edge of the vernal pool. It is a very special habitat that dries up around April. By that time, the Quino checkerspot has gone through its whole life cycle, and it’s now asleep. All the seeds have dropped and are also dormant. The cycle then starts again the next November.

Sadly, San Diego’s been bulldozing all the vernal pools to create houses and condos. So in order to protect the Quino checkerspot, the Endangered fish and wildlife service restored a vernal pool on a small piece of land that had been full of trash and all-terrain vehicles. They carefully dug out a shallow depression, lined it with clay and planted vegetation to get it going. Among other things, they planted Plantago erecta, which Quino checkerspot lives off.

Within three years, this restored land had almost all of the endangered species it was designed for. Most of them had not been brought in. They just colonized this new pool, including Quino checkerspot.

After that, some Quino checkerspot were also found in the higher-environment habitat. I was blown away to be honest. We didn’t know this butterfly would be able to get up the mountain. I thought we’d have to pick up eggs and move them. The distances aren’t large (a few kilometers over, or 200 m upward), but remember that this butterfly doesn’t normally move much – it mostly stays where it was born.

Was there a wildlife corridor between these two areas?

C. P.: There were some houses, but they were very sparse, with lots of natural scrubby stuff in between. There weren’t really host plants for the Quino checkerspots. But it would allow them to fly through, have wild nectar plants on the way and not be killed. That’s the big point. A corridor doesn’t have to support a population. It just has to not kill it.

You too have had to relocate during your career in order to continue your research in ecology without being affected by the political climate. Over the past year in France, you have been asked to speak about this on numerous occasions and have been the subject of many articles describing you as a scientific refugee. In the United States, does this background also generate curiosity and media interest?

C. P.: A lot of colleagues, but also just people I know and have not necessarily collaborated with have asked me: How did you do that? How hard is it to get a visa? Do people speak English in France? But what’s interesting is the media in the USA has taken no interest. The media attention has been entirely outside of the USA, in Canada and Europe.

I don’t think Americans understand how much damage is being done to academia, education and research. I mean, even my own family doesn’t understand how much harm is being done. It’s difficult to explain to them because several of them are Trump supporters, but you would think the media would talk about that.

Most of the media have articles about damage to the university structure and damage to education, banning of books for instance, or the attempt to have an education system that only teaches what JD Vance wants people to learn. But you don’t really have a lot in those articles about people leaving. I think Americans can sometimes be very arrogant. They just presume America is the best and that no one would leave America to work somewhere else.

And it’s true that the USA traditionally has had such amazing opportunities, with so much funding from all kinds: many governmental agencies, funding many different projects, but also private donors, NGOs… All of this really literally stopped just cold.

In order to get people interested in biodiversity conservation and move them out of denial, it can be tempting to highlight certain topics, such as the impact on human health. This is a topic you have already worked on. Does it resonate more?

C. P.: I’ve always been interested in human health. I was going to be a medical researcher early on and I switched. But as soon as I started publishing the results that we were getting on the extent of species movements, the first thing I thought of was, ‘well diseases are going to be moving too’. So my lab’s work on human health focuses on how climate change is affecting where diseases, their vectors, and their reservoirs are spreading. One of my grad students documented the movement of leishmaniasis into Texas, going northward into Texas related to climate change.

In the IPCC we documented malaria, dengue and three other tropical diseases that have moved into Nepal, where they’ve never been before, at least in historical record, and that’s related to climate change, not to agricultural changes.

We also have new diseases emerging in the high Arctic. But not many people live in the high Arctic. It’s the Inuit communities that are being affected, so it gets downplayed by politicians. In Europe,the tiger mosquito is spreading into France, carrying its diseases with it.

Leishmaniasis is also already present in France, one species so far, but predictions suggest that four or five more species could arrive very soon. Tick-borne diseases are also increasing and moving north across Europe. So we are seeing the effect of climate change on human disease risk in Europe right now. People just aren’t aware of it.

You mentioned your family, some of whom are Trump supporters. Are you able to talk about your work with them?

C. P.: In my family, the only option is to not talk about it, and it’s agreed upon by everyone. It’s been that way for a long time about politics, even religion. We all love each other. We want to get along. We don’t want any divisions. So we kind of grow up knowing there are just certain topics you don’t talk about. Occasionally, climate change does come up and it gets difficult and it’s like, that’s why we don’t talk about it. So it’s not been possible to have an open conversation about it. I’m sorry about that, but I’m not going to lose my family. Nor, obviously, just push to convince them. I mean, if they want to know about it, they know where to come.

But I’ve also experienced working with people who have very different beliefs from mine. When I was still in Texas I worked with the National Evangelical Association. We both wanted to preserve biodiversity. They see it as God’s creation, I just think it’s just none of man’s business to destroy the Earth and I am an atheist, but that is fine. We did a series of videos together where I explained the effect of global warming. The result was wonderful.

This article is published as part of the 20th anniversary celebrations of the French Agence Nationale de la Recherche (ANR). Camille Parmesan is a winner of the “Make Our Planet Great Again” (MOPGA) program managed by the ANR on behalf of the French government. The ANR’s mission is to support and promote the development of fundamental and applied research in all disciplines, and to strengthen the dialogue between science and society.

Camille Parmesan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 11:59

Plantes médicinales : valider la tradition, prévenir les risques

Texte intégral (3774 mots)

En France, dans les territoires d’outre-mer en particulier, mais aussi ailleurs dans le monde, l’ethnopharmacologie doit faire face à plusieurs enjeux. Les laboratoires spécialisés dans cette discipline sont sollicités pour confirmer, ou non, l’intérêt thérapeutique de remèdes, à base de plantes notamment, utilisés dans les traditions. Mais ils doivent mener ce travail en préservant ces savoirs dans leurs contextes culturels.

Saviez-vous que près d’une plante sur dix dans le monde était utilisée à des fins médicinales ? Certaines ont même donné naissance à des médicaments que nous connaissons tous : l’aspirine, dérivé du saule (Salix alba L.), ou la morphine, isolée du pavot à opium (Papaver somniferum L.).

Au fil des siècles, les remèdes traditionnels, consignés dans des textes comme ceux de la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique, ou transmis oralement, ont permis de soulager une multitude de maux. Ainsi, en Chine, les tiges de l’éphédra (Ephedra sinica Stapf), contenant de l’éphédrine (un puissant décongestionnant), étaient employées contre le rhume, la toux et l’asthme il y a déjà 5 000 ans. En Europe, les feuilles de digitale (Digitalis purpurea L.), d’où est extraite la digoxine (un cardiotonique), servaient dès le Moyen Âge à traiter les œdèmes.

En Amérique du Sud, l’écorce du quinquina (Cinchona pubescens Vahl.), contenant de la quinine (antipaludique), étaient utilisées par des communautés indigènes pour combattre les fièvres. En Inde, les racines de rauvolfia (Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz) contenant de la réserpine (antihypertenseur), furent même employées par Mahatma Gandhi pour traiter son hypertension.

Aujourd’hui encore, les plantes médicinales restent très utilisées, notamment dans les régions où l’accès aux médicaments conventionnels est limité. Mais une question demeure : sont-elles toutes réellement efficaces ? Leur action va-t-elle au-delà d’un simple effet placebo ? Et peuvent-elles être dangereuses ?

C’est à ces interrogations que répond l’ethnopharmacologie : une science à la croisée de l’ethnobotanique et de la pharmacologie. Elle vise à étudier les remèdes traditionnels pour en comprendre leurs effets, valider leur usage et prévenir les risques. Elle contribue aussi à préserver et valoriser les savoirs médicinaux issus des cultures du monde.

Un patrimoine mondial… encore peu étudié

Ces études sont d’autant plus cruciales que les plantes occupent encore une place centrale dans la vie quotidienne de nombreuses sociétés. En Afrique subsaharienne, environ 60 % de la population a recours à la médecine traditionnelle. En Asie, ce chiffre avoisine les 50 %. Et en Europe, 35 % de la population française déclare avoir utilisé des plantes médicinales ou d’autres types de médecines non conventionnelles dans les douze derniers mois – l’un des taux les plus élevés du continent !

Cette spécificité française s’explique par un faisceau de facteurs : une culture de résistance à l’autorité (face à la rigidité bureaucratique ou au monopole médical), un héritage rural (valorisation des « simples » de nos campagnes et méfiance envers une médecine jugée trop technologique), mais aussi une ouverture au religieux, au spirituel et au « paranormal » (pèlerinages de Lourdes, magnétisme, voyance…).

Ces chiffres ne reflètent pourtant pas toute la richesse de la phytothérapie française (la phytothérapie correspondant littéralement à l’usage thérapeutique des plantes). Dans les territoires d’outre-mer, les savoirs traditionnels sont particulièrement vivants.

Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, où se côtoient traditions kanak, polynésienne, wallisienne, chinoise et vietnamienne, ou en Guyane française, avec les médecines créole, amérindienne, hmong ou noir-marron. Au total, les 13 territoires ultramarins apportent une richesse indéniable à la pharmacopée française. Preuve en est : 75 plantes ultramarines utilisées en Guadeloupe, en Guyane française, à la Martinique et à La Réunion ont récemment été intégrées à la pharmacopée nationale, un document officiel recensant les matières premières autorisées pour la fabrication des médicaments. Parmi elles, le gros thym (Coleus amboinicus Lour.) dont les feuilles sont utilisées pour traiter les rhumatismes, les fièvres ou encore l’asthme dans ces quatre territoires.

Mais cela reste l’arbre qui cache la forêt : sur les quelques 610 plantes inscrites à la pharmacopée française, seules quelques-unes proviennent des territoires ultramarins, alors même que les Antilles, la Guyane française et la Nouvelle-Calédonie comptent chacune environ 600 espèces médicinales recensées par la recherche. Plus largement encore, à l’échelle mondiale, seules 16 % des 28 187 plantes médicinales connues figurent aujourd’hui dans une pharmacopée officielle ou un ouvrage réglementaire. Autrement dit, l’immense majorité de ce patrimoine reste à explorer, comprendre et valoriser.

Étudier, valider, protéger

Dans les pharmacopées officielles, chaque plante fait l’objet d’une monographie : un document scientifique qui rassemble son identité botanique, ses composés bioactifs connus, ses données pharmacologiques et toxicologiques ainsi que les usages traditionnels et établis scientifiquement (indications thérapeutiques, posologies, modes d’administration, précautions d’emploi). En somme, une monographie joue à la fois le rôle de carte d’identité et de notice d’emploi de la plante. Validée par des comités d’experts, elle constitue une référence solide pour les professionnels de santé comme pour les autorités sanitaires.

Lorsqu’une plante n’est pas intégrée dans une pharmacopée, son usage reste donc empirique : on peut l’utiliser depuis des siècles, mais sans données claires sur son efficacité, la sécurité ou les risques d’interactions avec d’autres traitements.

Pour avancer vers la création de monographies et mieux intégrer ces plantes aux systèmes de santé, plusieurs outils sont à notre disposition :

des enquêtes ethnobotaniques, pour recenser les savoirs traditionnels et décrire les remèdes utilisés ;

des tests pharmacologiques, pour comprendre l’effet biologique des plantes et le lien avec leur usage (ex. : une plante utilisée contre les furoncles peut être testée contre le staphylocoque doré) ;

des analyses toxicologiques, pour évaluer l’innocuité des plantes, sur cellules humaines ou organismes vivants ;

des analyses phytochimiques, pour identifier les molécules actives, grâce à des techniques comme la chromatographie ou la spectrométrie de masse.

Au sein de nos laboratoires PharmaDev à Toulouse (Haute-Garonne) et à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), nous combinons ces approches pour mieux comprendre les plantes et les intégrer, à terme, dans les systèmes de soins. Nous étudions des pharmacopées issues de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, mais aussi du Bénin, du Pérou, du Cambodge ou du Vanuatu.

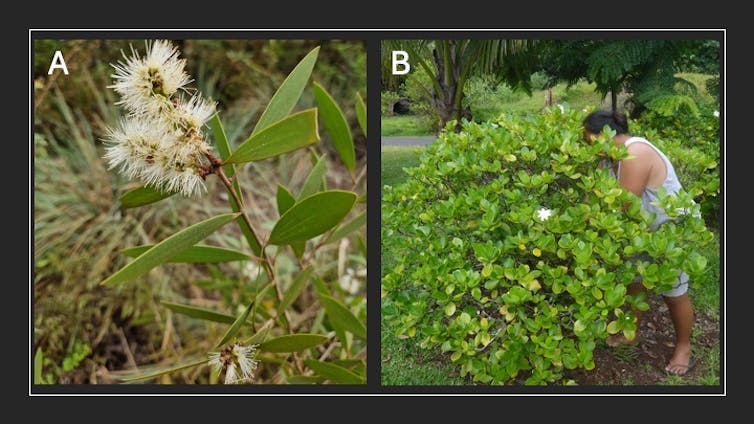

Par exemple, nous avons analysé des remèdes du Pacifique utilisés chez les enfants pour en comprendre les bénéfices thérapeutiques et les risques toxiques. En Nouvelle-Calédonie, les feuilles de niaouli (Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake) sont couramment utilisées contre les rhumes en automédication. Or, elles contiennent de l’eucalyptol, susceptible de provoquer des convulsions chez les enfants de moins de 36 mois. Il est donc recommandé de ne pas employer ce remède chez les enfants de cet âge et/ou ayant eu des antécédents d’épilepsie ou de convulsions fébriles et, en cas de doute, de se référer à un professionnel de santé (médecin, pharmacien…). D’ailleurs, certains médicaments à base d’huile essentielle de niaouli peuvent, en fonction du dosage, être réservés à l’adulte. C’est précisément pour cela que nous diffusons nos résultats à travers des articles scientifiques, des séminaires et des livrets de vulgarisation, afin que chacun puisse faire un usage éclairé de ces remèdes.

Médecine traditionnelle et enjeux de développement durable

En Polynésie française, nous étudions la médecine traditionnelle à travers le développement durable. Plusieurs menaces pèsent aujourd’hui sur ces pratiques : la migration des jeunes, qui fragilise la transmission intergénérationnelle des savoirs ; le changement climatique, qui modifie la répartition des plantes ; ou encore les espèces invasives, qui concurrencent et parfois supplantent les espèces locales.

Or, ces savoirs sont essentiels pour assurer un usage sûr et efficace des plantes médicinales. Sortis de leur contexte ou mal interprétés, ils peuvent conduire à une perte d’efficacité, voire à des intoxications.

Un exemple concret est celui du faux-tabac (Heliotropium arboreum), ou tahinu en tahitien, dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans le traitement de la ciguatera, une intoxication alimentaire liée à la consommation de poissons, en Polynésie et ailleurs dans le Pacifique. Des études scientifiques ont confirmé son activité neuroprotectrice et identifié la molécule responsable : l’acide rosmarinique. Mais une réinterprétation erronée de ces résultats a conduit certaines personnes à utiliser l’huile essentielle de romarin. Or, malgré son nom, cette huile ne contient pas d’acide rosmarinique. Résultat : non seulement le traitement est inefficace, mais il peut même devenir toxique, car les huiles essentielles doivent être manipulées avec une grande précaution.

Cet exemple illustre un double enjeu : la nécessité de préserver les savoirs traditionnels dans leur contexte culturel et celle de les valider scientifiquement pour éviter les dérives.

En ce sens, la médecine traditionnelle est indissociable des objectifs de développement durable : elle offre une approche biologique, sociale, psychologique et spirituelle de la santé, elle permet de maintenir les savoirs intergénérationnels, de valoriser la biodiversité locale et de réduire la dépendance aux médicaments importés.

C’est dans cette perspective que notre programme de recherche s’attache à identifier les menaces, proposer des solutions, par exemple en renforçant les liens intergénérationnels ou en intégrant les connaissances sur les plantes dans le système scolaire, et à valider scientifiquement les plantes les plus utilisées.

François Chassagne a reçu des financements de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche)