ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

30.09.2025 à 17:13

La science-fiction « déprimée » du cinéma américain

Texte intégral (2207 mots)

La science-fiction est un genre particulièrement poreux aux angoisses et aux conflits d’une époque, digérant certains faits sociaux, même de manière minime ou inconsciente. À ce titre, le cinéma de SF américain des années 2010 déploie un imaginaire particulièrement sombre.

L’humeur déprimée des films de science-fiction américains des années 2010 s’illustre par un rythme apathique, des décors brutalistes, des couleurs ternes et, plus généralement, un sentiment de flottement évanescent. Dans le sens psychiatrique du terme, cette déprime renvoie à un état général de découragement, de perte de dynamisme, se traduisant dans l’esthétique de certains films. Ce mouvement s’oppose à une science-fiction plus loquace, portée sur l’action et l’humour, à l’instar des films Marvel.

La filmographie de SF de Denis Villeneuve est la figure de proue de ces films moins expressifs (Premier Contact en 2016, Blade Runner 2049 en 2017, la saga Dune en 2021 et 2024), proposant une forme hybride de blockbuster « auteurisant ». Ce divertissement esthétisé se permet un ton plus grave, des mouvements de caméra plus lents, un montage moins cadencé, des couleurs moins vives ou encore une musique parfois minimale.

À la même période, d’autres films adoptent un ton similaire : parmi eux, Oblivion (Joseph Kosinski, 2013), Ad Astra (James Gray, 2019), ou plus récemment Spaceman (Johan Renck, 2024). Si la SF est perçue comme le miroir grossissant d’une époque, on peut se questionner sur les causes historiques de cette déprime cinématographique.

Le double « effet 2001 »

On peut voir dans cette forme apathique les conséquences d’un double « effet 2001 ». Le premier « effet 2001 », énoncé par le chercheur en études du son et du cinéma Michel Chion dans les Films de science-fiction (2009), décrit le bouleversement opéré par 2001 : l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968) sur l’ensemble du genre.

Chion qualifie de « science-fiction implicite » une œuvre dont les éléments futuristes perçus à l’écran (technologie, environnement urbain et sauvage, géopolitique…) ne sont pas explicités par les dialogues. Cela demande ainsi au spectateur de faire appel à son interprétation du fonctionnement du futur, à l’opposé d’un cinéma plus explicatif – celui de Steven Spielberg et George Lucas, par exemple.

Les années suivantes, d’autres classiques du cinéma émergent, alignés sur cette « science-fiction implicite », comme Alien (1979) et Blade Runner (1982) de Ridley Scott. Si 2001 est considéré comme un jalon fondateur de la SF au cinéma, c’est entre autres parce qu’il ouvre la voie à des thématiques jugées plus « adultes », chose auparavant réservée à la littérature.

Les films de Villeneuve, s’ils ne peuvent pas vraiment être qualifiés d’implicites tant ils demeurent assez explicatifs, empruntent à 2001 ce minimalisme figuratif.

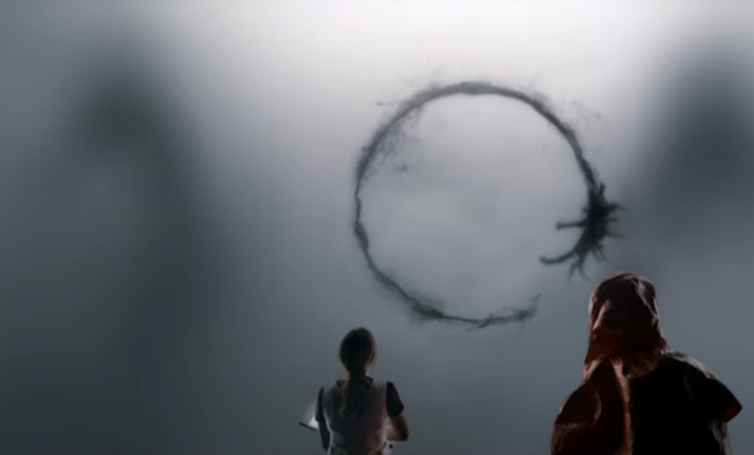

Premier Contact, par exemple, disserte longuement sur les éléments linguistiques utilisés afin de traduire un langage extraterrestre, à travers les exposés de la linguiste Louise Banks (Amy Adams) ou la voix off du physicien Ian Donnelly (Jeremy Renner). Mais cet aspect didactique est connecté à une esthétique « déprimée ». Elle représente d’une part une sensation de flottement, à travers les motifs de la brume et de l’encre dans lesquelles évoluent les aliens. D’autre part, elle invoque une impression de lourdeur grâce aux différentes matières brutes dans les décors (la pierre noire des vaisseaux spatiaux) et aux couleurs désaturées de l’image. Cela reflète en un sens la personnalité peu expressive de Louise, le film débutant sur un drame personnel, la perte de sa fille.

Ajoutons un second « effet 2001 » renvoyant aux attentats du 11 septembre 2001 sur le sol états-unien. Qualifiés de « « mère » des événements » par Jean Baudrillard, ils sont à l’origine d’un bouleversement politique, social mais aussi culturel. Fragilisés dans leur hégémonie, les États-Unis développent un imaginaire désenchanté, s’inspirant de l’avalanche d’images médiatiques témoins du désastre : films catastrophe (le Jour d’après, Roland Emmerich, 2004 ; la Guerre des mondes, Steven Spielberg, 2005 ; Cloverfield, Matt Reeves, 2008), films de survie (les Fils de l’homme, Alfonso Cuarón, 2006 ; Je suis une légende, Francis Lawrence, 2007 ; la Route, John Hillcoat, 2009).

Désenchantement du cinéma états-unien

Ce désenchantement s’exprime aussi indirectement, renvoyant moins aux images de désolation qu’à la déchéance des institutions américaines (gouvernementales, religieuses), auxquelles les citoyens ont du mal à se raccrocher suite aux attentats. Cela conduit de plus en plus à pointer l’humain du doigt comme responsable de problématiques écologiques, guerrières et sociales, y compris dans des blockbusters comme Avatar (James Cameron, 2009) – une critique relativement peu courante aux États-Unis avant les années 2000.

Christopher Nolan, d’un autre côté, met en avant la recherche d’un effet de « réalisme » scientifique, censé retranscrire une perte de naïveté : sa trilogie Batman (entre 2005 et 2012) s’approche d’une réalité concrète, loin de la fantaisie des comic books ; et Interstellar (2014), une odyssée de l’espace mettant en scène un drame familial et une humanité proche de l’extinction, communiquait sur sa supposée vraisemblance scientifique.

Le succès de ces films appuie notamment le fait que, dans la décennie 2010, il existe peu de space operas au cinéma, c’est-à-dire d’univers de science-fiction épiques partant à la conquête de l’espace et de planètes extraterrestres, pour le plaisir de jouer avec un monde futuriste alternatif. Hormis la réactivation de licences reconnues comme Star Wars, Star Trek ou Dune, on ne peut citer guère plus que la trilogie les Gardiens de la Galaxie (2014, 2017, 2023), par James Gunn, qui est aussi à l’origine du dernier Superman (2025). Étonnamment, le cinéaste se démarque dans la science-fiction à gros budget, où le recours à des couleurs saturées et à un humour potache, tout en proposant un divertissement épique, semble être un acte radical. L’imaginaire états-unien est-il enlisé dans la dystopie et le pessimisme ?

Le « solarpunk » au cinéma ?

Pourrait-on assister à un nouveau cycle dans l’histoire du cinéma de science-fiction ? Un moyen de l’anticiper est d’observer son évolution littéraire. Le cinéma de science-fiction a en effet la particularité d’être toujours en retard sur sa littérature quant aux thématiques abordées. Des auteurs, tels qu’Isaac Asimov, Robert Heinlein ou Philip K. Dick, abordaient des thèmes complexes sur la robotique ou les mondes simulés dès l’après-guerre – vingt ans avant 2001 de Kubrick, alors que le cinéma en était à ressasser la peur de l’autre, des aliens et autres animaux géants.

En matière de littérature de SF, la décennie 2010 se caractérise par l’émergence du sous-genre « solarpunk », un mouvement artistique pensé en regard des fictions dystopiques surreprésentées. Ses ambitions ont une part éthique : diversifier l’imaginaire collectif, donner à penser à une humanité durable en termes de technologies, d’écologie, de progrès social. Becky Chambers est devenue un grand nom de la science-fiction féministe (avec sa série de livres les Voyageurs, 2012 à 2021) et du solarpunk, notamment en publiant Histoires de moine et de robot (2018-2022). Celui-ci prend place dans un monde postapocalyptique où les humains ont pu recréer un environnement vivable et durable, dans une forme d’harmonie avec la nature. Ainsi, la dystopie et le solarpunk ont deux fonctions différentes, complémentaires : l’un alerte sur les dérives autoritaires quand l’autre donne à voir de quoi stimuler la découverte de potentielles solutions.

À l’heure actuelle, les rares œuvres états-uniennes grand public pouvant être assimilées au solarpunk sont surtout identifiées pour la jeunesse : par exemple, Wall-E (Andrew Stanton, 2008) ou le Robot sauvage (Chris Sanders, 2024).

Comme si ces questions mêlant écologie et progrès technique n’étaient encore qu’une sorte de rêve infantile, une affaire de bons sentiments et de naïveté. Toutefois, considérant le délai existant entre la littérature et le cinéma, il est permis d’espérer voir émerger des films solarpunk, où le sujet serait pris à bras le corps. Nous n’en sommes pas encore là : le Superman, de James Gunn, malgré la réhabilitation de l’optimisme propre au personnage, ne peut véritablement être assimilé au solarpunk. Il a toutefois le mérite de proposer un ton plus léger, une esthétique plus expressive, en rupture avec la SF actuelle. Gageons qu’il s’agit d’une forme de renouveau, d’une petite impulsion ouvrant la voie à un imaginaire alternatif du futur.

Samuel Saint-Pé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.09.2025 à 17:30

Développement personnel : pourquoi faudrait-il « se ressourcer » ?

Texte intégral (1833 mots)

Séjour de yoga restauratif à Saint-Malo, bain de forêt rééquilibrant à Rambouillet, retraite de méditation harmonisante à Chamonix… le marché des spiritualités contemporaines regorge d’options pour retrouver sa maîtrise de soi, amplifier sa productivité ou cultiver son bien-être. Ces vingt dernières années, le terme « se ressourcer » est devenu un verbe fourre-tout très présent sur le marché du développement personnel, dans la sphère des thérapies alternatives et dans le monde du travail. Mais qu’est-ce que cette expression désigne précisément, et à quels besoins répond-elle ?

La forme pronominale « se ressourcer » a une résonance francophone qui ne correspond pas tout à fait au sens des expressions, comme replenishing, (réapprovisionnement) ou recharging (rechargement), elles aussi très répandues sur le marché des spiritualités contemporaines des sociétés anglophones.

Dans le dictionnaire, « se ressourcer » signale l’action de « revenir à ses sources ». Cette expression porte l’idée d’un retour à un espace-temps où, selon l’anthropologue Stéphanie Chanvallon, l’être humain serait capable de rencontrer une partie perdue de son essence ou de son énergie.

« Se ressourcer » semble correspondre à une tâche perpétuelle ou sisyphéenne : celle de réacquérir de manière répétitive des potentialités perdues au cours d’une trajectoire personnelle, mais qui demeurent à l’intérieur de chacun. De même, il s’agirait d’un moyen privilégié pour surmonter l’épuisement physique et mental que nous subissons depuis notre passage à une société d’accélération, telle que théorisée par le philosophe allemand Hartmut Rosa.

À lire aussi : La pédagogie de la résonance selon Hartmut Rosa : comment l’école connecte les élèves au monde

La source en question

Les adeptes des spiritualités contemporaines s’approprient ce terme pour évoquer l’existence d’une « source », comme l’illustre le témoignage d’une psychothérapeute, recueilli au cours de l’une de nos enquêtes sur les pratiques holistiques dans le Morbihan (Bretagne), en 2018 :

« La source, pour moi, est une borne d’énergie, sur laquelle je dois me connecter de temps en temps afin de recharger mes batteries. Il n’y en a pas qu’une. Votre source peut également se trouver dans la méditation, le yoga ou la marche dans la forêt. Votre bien-être intérieur est le premier indice qui vous indique que vous avez trouvé le bon moyen pour vous ressourcer. »

Localiser la « source » est une tâche dirigée par les émotions et par les subjectivités. Cela lui permet d’adopter les formes les plus variées, dans le temps et dans l’espace. Elle peut se matérialiser dans des milieux naturels tels que la forêt ou les bords de mer, dans des contextes urbains comme les cabinets de médecine alternative ou les parcs, à des dates précises telles que les solstices ou les équinoxes, ou encore à travers des activités diverses comme les retraites méditatives, les pratiques psychocorporelles ou les stages de découverte du néo-chamanisme.

Le choix de « retourner à la source » passe avant tout par une décision personnelle d’accorder une importance non négociable au maintien de son propre bien-être, comme l’exprime cet autre témoignage recueilli, en 2023, auprès d’un spécialiste en pratiques holistiques :

« Le jour où vous décide[re]z que le retour à la source fait partie essentielle de votre vie, vous réaliserez à quel point le fait de vous arrêter par moments et de vous retrouver ici avec vous-même vous rend beaucoup plus efficace dans tous les aspects de votre vie. »

D’après les témoignages recueillis, « se ressourcer » n’est pas envisagé comme une activité isolée ou une pratique précise, mais plutôt comme la quête d’un état émotionnel souvent exprimé par les formules « centré », « ancré » ou « équilibré ».

Cette quête, étroitement liée à la consommation de produits pour travailler sur soi-même, s’inscrit dans une modernité tardive marquée par l’individualisme et la culture de consommation. Dans un monde où la quête de sens est devenue le leitmotiv, le fait de « se ressourcer » a évolué en outil formateur de notre identité.

Entre quête de soi et dynamique d’auto-engendrement

L’essor de pratiques spirituelles séculières est emblématique de cette fascination pour des expériences valorisées pour leurs vertus « ressourçantes ». Ces activités permettent aux participants de se livrer à une quête de soi susceptible d’être éprouvée comme une expérience intense et inattendue. Cette quête peut être désirée comme une rencontre avec ses racines, un retour sans limites à une essence « pure », ou un processus continu de réactualisation des connaissances sur soi-même et sur autrui.

La dimension cyclique est au centre des activités qui supposent un retour aux sources. Ce caractère répétitif est constitutif des pratiques rituelles occidentales où l’injonction de « renaître à soi-même » façonne les expériences des participants. Plutôt que d’être vécue comme la quête d’un « soi véritable » une fois pour toutes, cette prescription est éprouvée comme une dynamique d’auto-engendrement, qui n’a pas une durée déterminée et qui inclut la consommation régulière des produits et des formations ressourçantes.

Entre quête d’un état affectif et expérience métaphysique

Si l’acte de « se ressourcer » est tellement estimé au sein de nos sociétés, c’est notamment à cause de son potentiel eudémonique : c’est-à-dire qu’il est associé aux expériences d’épanouissement personnel, d’acceptation de soi, d’établissement de relations positives avec les autres, et d’identification du sens de la vie.

Les pratiques ressourçantes sont également vues comme propices au développement des émotions positives, telles que la compassion, la gratitude et la reconnexion à une nature envisagée comme « vivante ». Le passage d’un état affectif négatif (marqué par l’angoisse, le stress ou la colère) à un état affectif positif est un des principaux bénéfices recherchés par les participants, comme l’exprime ce témoignage d’un enseignant recueilli, en 2024, lors d’une enquête sur les pratiques spirituelles fondées sur la nature, en Wallonie (Belgique) :

« Ce stage m’a permis de réaliser un véritable tournant dans ma vie et de cultiver l’humilité et la compassion. Je me sens infiniment chanceux d’avoir fait cette expérience qui favorise l’ancrage et la gratitude. »

Le ressourcement peut également être apprécié comme un processus qui s’exprime mieux dans un langage « énergétique », caractéristique des religions métaphysiques étudiées par la spécialiste en sciences des religions Catherine L. Albanese. Il s’agit de systèmes de croyances qui empruntent au langage du monde scientifique. C’est pourquoi l’acte de se ressourcer se traduit parfois par des expressions comme « faire le plein d’énergie » ou « réaligner nos énergies », qui désignent un processus de synchronisation et reconditionnement des couches d’énergies subtiles, censées entourer toute matière. Ceci est exposé de la manière suivante par un ingénieur qui a fait l’expérience d’un stage de guérison énergétique en Bretagne :

« La visite de ces hauts lieux permet notamment de ressentir diverses énergies au niveau physique, psychique ou spirituel, sur des sites particuliers. Ainsi, j’ai pu décharger une grande partie des énergies qui me dérangent habituellement, et me ressourcer de bonnes énergies qui m’ont apporté de l’équilibre. »

En somme, l’expression « se ressourcer » et les pratiques qu’elle recouvre sont devenues des outils formateurs des dynamiques relationnelles entre nous, nous-mêmes et autrui. Elles ouvrent la voie à l’engendrement d’un « soi-même » susceptible d’être renouvelé sans limite.

Dans une ère marquée par des crises multiformes, « se ressourcer » est également valorisé par un discours dominant qui exhorte les individus à devenir « la meilleure version d’eux-mêmes ».

Yael Dansac ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.09.2025 à 16:23

Dans les polars des années 1950, des gifles pour réduire les personnages féminins au silence

Texte intégral (1899 mots)

Dans les romans policiers en français des années 1950-1970, écrits presqu’exclusivement par des hommes, les mots « gifle » et « gifler » ont souvent pour victimes des femmes qu’il s’agit de faire taire pour asseoir la domination masculine, comme le montre une étude linguistique.

Notre étude sur la gifle dans le polar s’inscrit au sein du projet POLARisation (2023-2026). Il regroupe des chercheuses et chercheurs en littératures, cultures populaires et médiatiques autour des récits criminels du XXe siècle et d’un grand corpus de fictions constitué avec Valentin Chabaux, ingénieur de Nanterre. Ce corpus numérique comprend 3015 romans écrits ou traduits en français, publiés entre 1945 et 1989 en France, chez plusieurs éditeurs et dans 8 collections de romans policiers.

L’intégralité des huit collections a été traitée de manière informatique (traitement automatique des langues ; linguistique de corpus) et nous avons d’abord cherché à extraire des patterns syntaxiques récurrents statistiquement, indiquant la spécificité du polar.

Des « patterns » autour de la gifle

Après avoir observé le vocabulaire récurrent qui entoure les termes de « bagarre », « coup de poing », « baffe », « gifle », nous avons constaté que les coups ont un genre : par exemple, la « baffe » (plus familier) est utilisée pour les conflits masculins et la « gifle » implique au moins un personnage féminin, alors qu’il s’agit de synonymes. Grâce à Adam Faci, postdoctorant en informatique, nous avons identifié un pattern qui a retenu notre attention. Il repose sur l’association récurrente d’un échange verbal et d’une gifle :

VERBE DE PAROLE + GIFLE + POUR + PRONOM + FAIRE TAIRE

Voici un extrait prototypique qui comprend cette séquence (nous développons ensuite) :

« C’était une scène terrible, où Mirabelle déversait un flot de grossièretés au point que Wessler, indigné, devait la gifler pour la faire taire. »

(Patrick Quentin, Puzzle pour acteurs, Presses de la Cité, « Mystère », 1971.)

L’analyse du texte confirme que dans ces occurrences les prises de parole féminines sont souvent suivies de gifles et que l’expression du but introduit par « pour » permet d’expliciter la finalité de la gifle : il s’agit presque toujours de « faire taire » le féminin. Plusieurs scénarios de la gifle sexiste sont repris en ce sens dans nos polars.

Parler au féminin dans les romans policiers

La gifle vient interrompre le discours féminin parce qu’il ne correspondrait pas au souci d’efficacité et d’action imposé par l’intrigue : elle doit mettre fin à l’inanité du personnage féminin (minoré, infantilisé, animalisé, jugé en crise) en même temps qu’elle signifie la domination et le sang-froid du détective ou de l’espion.

Avant la gifle, le discours féminin peut aussi se miner lui-même – stratégie de légitimation de la gifle masculine qui ne ferait que rendre service à un féminin arrivant au point de rupture :

« – Non, ça n’ira pas bien ! (Elle sanglotait dans son fauteuil, incapable de se retenir.) T… tu ne peux pas comprendre. T… tu ne sais pas comment ça se passe, ici. Elle va me mettre à la porte, et j… je ne peux vraiment pas… il faut que j… je…

Je la giflai, sèchement, deux gifles rapides en succession, de la paume et du dos de la main. »

(Jim Thompson, Nuit de fureur, Fleuve Noir, « Engrenage », 1983.)

Les points de suspension obligent à la répétition et, associés aux formes négatives, closent avant la fin de la phrase le discours d’un personnage ânonnant. La parenthèse renforce cet effet avec la négation « incapable de se retenir » : la narration vient interrompre elle-même le discours, pour commenter l’échec féminin à faire avancer l’intrigue. Dans un récit qui valorise la maîtrise de soi, cette incapacité est violemment sanctionnée – notons que l’homme qui gifle ici est maître de lui, et que la gifle semble un choix pragmatique, et non une réponse émotionnelle. La gifle devient même parfois un remède :

« – Non, il est mort, dit-elle, c’est le seul homme que j’ai aimé, le seul homme avec qui j’ai couché, nous étions amants, écoutez, nous étions amants et je ne le regrette pas parce que nous nous aimions, nous nous aimions, et à chaque fois c’était plus beau, oh mon Dieu, je voudrais être morte aussi…

Ses yeux étaient fixes, hagards ; des bulles de salive éclataient aux coins de sa bouche. Je la giflai, sans ménagement, assez fort pour lui retourner la tête et faire rougir sa joue. »

(Bill Pronzini, Où es-tu, militaire ?, Gallimard, « Série Noire », 1974.)

Le discours tenu par le personnage féminin est plein de répétitions signalant son incohérence, et il est marqué par une affectivité proche de l’hystérie, telle que définie par une médecine sexiste – l’interjection « Oh mon Dieu » suivie du vœu de mort. Les points de suspension révèlent aussi qu’il s’est définitivement enrayé. Les « bulles de salive », les yeux « hagards », peignent à grands traits un tableau clinique auquel la gifle vient remédier.

Le personnage féminin est ainsi minimisé, tant dans son discours que dans sa capacité à interagir à égalité avec le personnage masculin, et dans son érotisation : la femme fatale élégante et mystérieuse se transforme en hystérique dépenaillée (sans cesser parfois d’être sexualisée). La critique de cinéma et réalisatrice Laura Mulvey a d’ailleurs théorisé le « male gaze », ce « regard masculin » qui place le désir de domination de l’homme au centre du récit, à partir d’œuvres cinématographiques contemporaines de ces récits.

À lire aussi : La littérature populaire, aux origines de la pop culture

Discours narrativisés, discours niés

Pour faire taire le personnage féminin, une autre possibilité est de réduire au maximum les propos rapportés en utilisant ce qu’on appelle en linguistique le discours narrativisé (DN), un discours qui laisse le lecteur imaginer ce que le personnage a dit à son destinataire.

Avec le DN, il est fait mention d’un discours qui a eu lieu, mais son contenu n’est pas précisé. Dans ce cadre, peu importe la teneur du propos rapporté. Soit le contenu du discours n’est qu’allusif (par exemple, ci-dessous, le terme « regrettables » rapportant le point de vue du narrateur et non celui du personnage féminin) :

« Par stupide gloriole, il lui avait raconté le déjeuner avec le diplomate. Elle avait très mal pris la chose et prononcé des mots regrettables. Il avait dû la gifler, encore une fois, pour la faire taire. »

(Jean Bruce, Noël pour un espion, Presses de la Cité, « Un mystère », 1956.)

Ou bien le contenu est porté par un cliché (ici, « glapir des injures ») :

« – Parce qu’elles m’emmerdent ! Aussitôt, les deux demoiselles se mirent à glapir des injures et Hernandez en gifla une pour lui imposer silence. »

(Charles Exbrayat, La haine est ma compagne, Librairie des Champs-Élysées, « Le Masque », 1981.)

Ce qui importe, c’est de dérouler le script de la gifle après la crise de nerfs. Dans ces contextes, la gifle est bien présentée comme un moyen de soumettre les personnages féminins – en état de sidération ou écrasés au sol :

« Ce spectacle redoubla l’hilarité d’Odile. Son rire devint un véritable hennissement. C’était la crise de nerf imminente. Mendoza le comprit et lui donna deux gifles droite, gauche, qui la firent vaciller. Soudain dégrisée, elle se mit à sangloter. »

(Jean-Pierre Conty, La Longue Nuit de Mr Suzuki, Fleuve Noir, « Espionnage », 1968.)

Des performativités brisées

Pour conclure, prenons un dernier exemple :

« – Vous n’avez pas le droit ! Margaret Boolitt, en larmes, retournant vers son mari, reçut, de la part de ce dernier, une autre gifle qui fit autant de bruit que la première. »

(Charles Exbrayat, Imogène et la veuve blanche, Librairie des Champs-Élysées, « Le Masque », 1975.)

Ici, Margaret Boolitt a la parole et s’exclame « Vous n’avez pas le droit ! ». Dans notre corpus, cet énoncé fréquent dans les défenses féminines échoue pragmatiquement : c’est une formule figée qui traduit l’impuissance féminine, un réflexe discursif consistant à vouloir s’abriter derrière une norme sociale, mais dans un contexte où cette norme est systématiquement violée.

Selon la philosophe Judith Butler reprenant John Langshaw Austin, la parole est performative (c’est-à-dire qu’elle a un impact sur le réel) quand elle est prononcée dans un cadre institutionnel légitime, par un locuteur habilité, et dont on reconnaît l’autorité. Or, dans les extraits étudiés, et bien souvent dans ces récits écrits par des hommes et pour les hommes, la performativité est brisée.

La parole féminine échoue précisément parce qu’elle ne remplit pas ces conditions de performativité. Comme le montre ce script de la gifle, la figure féminine dans le polar des années 1950-1970 est souvent dominée, contrôlée, et exclue des circuits de légitimation.

Cette représentation des femmes, giflées pour être réduites au silence, dans des productions culturelles largement diffusées, est évidemment alimentée par les inégalités effectives entre les hommes et les femmes dans la société de cette époque, et a contribué en retour à alimenter le même imaginaire.

Camille Bouzereau a reçu des financements de l'ANR POLARisation & de l'Université Paris Nanterre.

Gonon Laetitia a reçu des financements de l'ANR pour le projet POLARisation auquel elle contribue.

24.09.2025 à 13:47

L’arabe en France, une langue en quête de légitimité

Texte intégral (1952 mots)

Deuxième langue la plus parlée en France, et l’une des plus répandues au monde, l’arabe reste pourtant peu enseigné dans le système scolaire, marginal dans les institutions culturelles et largement perçu comme une langue de l’« Autre ». Cette dissociation interroge : la langue arabe est présente mais non reconnue, transmise mais rarement légitimée, entendue mais peu écoutée. Quelle place la société française lui accorde-t-elle – ou refuse-t-elle encore de lui accorder ?

Parmi les langues parlées en France, l’arabe occupe une place singulière. Largement pratiquée dans ses formes dialectales par des millions de citoyens issus de l’immigration maghrébine, la langue arabe structure de nombreuses identités culturelles, même lorsque sa maîtrise dans sa forme classique reste partielle. Présent dans l’histoire migratoire, familiale, musicale, esthétique et affective de la France contemporaine, l’arabe peine pourtant à se faire une place dans l’espace public.

Cette difficulté tient en grande partie à un amalgame persistant entre la langue arabe et des représentations négatives de l’islam. Pour beaucoup de familles, transmettre l’arabe est devenu source d’ambivalence, voire de renoncement, par crainte de nourrir des soupçons de communautarisme ou de rejet de la République française. Le documentaire Mauvaise langue (France Télévisions, 2024) montre combien l’arabe est « perçu comme le cheval de Troie du grand remplacement, de cette invasion fantasmée, de cet islamisme qui fait peur ». Cette honte linguistique intériorisée freine la transmission au sein des familles. Comme l’explique le journaliste Nabil Wakim dans l’Arabe pour tous. Pourquoi ma langue est taboue en France (2020), l’usage de la langue reste souvent cantonné à l’oralité domestique, aux fêtes ou aux souvenirs de vacances, rarement envisagé comme une langue de savoir ou de citoyenneté.

En 2016, la polémique autour de l’offre de langues vivantes dès l’école primaire en a fourni une illustration éclatante. La ministre de l’éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem avait alors défendu une meilleure reconnaissance de l’arabe parmi les langues proposées dès le cours préparatoire, dans une logique de plurilinguisme républicain. Une partie de la droite et de l’extrême droite l’avait alors accusée de vouloir céder au communautarisme, qualifiant les cours projetés de « véritables catéchismes islamiques ».

La langue arabe à l’école publique : une menace pour la République française ?

Le passage du dispositif Elco (l’enseignement des langues et cultures d’origine) aux Eile (enseignements internationaux de langues étrangères) en 2020 devait répondre aux critiques de longue date sur l’opacité et la marginalité de ces cours. Or, cette réforme s’est opérée dans un contexte politique tendu, marqué par le discours du président Emmanuel Macron aux Mureaux (Yvelines), le 2 octobre 2020, annonçant sa stratégie contre le « séparatisme islamiste ». Dans ce discours, le président déclarait :

« Parce que l’école doit d’abord inculquer les valeurs de la République [française], non celles d’une religion, nous allons mettre fin aux Elco, les enseignements des langues et cultures d’origine. »

Par cette phrase, le président de la République associe implicitement l’enseignement des langues d’origine, et en particulier de l’arabe, à la transmission de la religion, ce qui entraîne une confusion entre apprentissage linguistique et prosélytisme. Cette formulation a renforcé dans l’opinion publique l’idée que l’arabe serait par nature incompatible avec l’espace laïc scolaire, et que l’apprentissage de cette langue relèverait d’une logique communautaire.

Le remplacement de l’Elco par les Eile visait donc, dans cette perspective, à réinscrire ces enseignements dans un cadre républicain contrôlé. Mais ce geste de normalisation a aussi renforcé la stigmatisation de l’arabe comme langue à surveiller, et non comme langue à promouvoir.

Dans l’école, l’enseignement de l’arabe reste largement marginalisé. Comme le souligne le rapport « Repères et références statistiques 2024 » du ministère de l’éducation nationale, l’arabe n’apparaît pas parmi les langues vivantes principales (LV1 et LV2), mais seulement comme LV3 optionnelle, suivie par moins de 6 % des élèves concernés. Pourtant, dans le cadre du dispositif Eile, l’arabe est la seule langue à avoir été pérennisée dans certaines académies, avec une demande croissante… mais une offre limitée à une heure et demie hebdomadaire. Bien qu’un nombre important d’élèves descendants de familles arabophones soient présents dans les établissements scolaires, leur langue demeure quasiment invisibilisée comme langue de savoir et reléguée à la sphère privée, absente de l’espace public.

Selon le ministère de l’éducation nationale, seuls 18 790 élèves étudient l’arabe, soit à peine 3 % des collégiens et lycéens. En 2025, seuls 7 postes sont ouverts au CAPES d’arabe et 5 à l’agrégation, contre 784 et 246 en anglais, 287 et 98 en espagnol, et seulement 9 au CAPES et 4 à l’agrégation de chinois. À l’université, seuls quelques établissements publics proposent l’arabe. Le rapport de recherche de Marcelo Tano « Les effectifs étudiants du secteur Lansad universitaire en France », Lansad (2022), indique que 0,29 % des étudiants non spécialistes sont inscrits en arabe, soit 6 926 sur 2,5 millions.

Ce déficit de reconnaissance entretient une forme d’invisibilité durable. La langue arabe est présente dans les foyers, les pratiques culturelles et cultuelles, mais elle est rarement reconnue comme une langue de création intellectuelle, de littérature ou d’émancipation critique. La circulaire Sarkozy de 2006, relative à la régularisation des parents sans papiers, stipulait que la pratique d’une langue étrangère pouvait être interprétée comme un signe d’attachement au pays d’origine, un facteur défavorable à l’obtention d’un visa.

Au-delà du soupçon, une politique de reconnaissance à construire

De nombreux sociolinguistes et spécialistes de la didactique des langues s’accordent à dire qu’ignorer certaines langues minorées – et en particulier ici, l’arabe – revient à entretenir une hiérarchie artificielle entre langues dites « de culture » et langues dites « communautaires » ou « religieuses ». Cette hiérarchie n’est pas neutre, elle participe d’un processus d’invisibilisation systémique.

Cette marginalisation linguistique ne peut être dissociée des rapports de pouvoir qui traversent la société française. Lorsque la langue arabe est exclue des parcours scolaires ordinaires, c’est la légitimité même de ceux qui la parlent qui est implicitement fragilisée. Dans la lignée des travaux de Pierre Bourdieu, des chercheurs en didactique et en sociologie de l’éducation soulignent que l’opposition publique à l’enseignement de l’arabe s’est souvent accompagnée d’une tendance à considérer cette langue et cette culture d’origine comme un obstacle scolaire, voire comme une « langue de l’échec ». Ce refus de reconnaissance symbolique affecte directement la construction de soi et le sentiment d’appartenance des citoyens concernés.

Car une langue ne se réduit pas à un instrument utilitaire : elle est vecteur de mémoire, de savoir, de transmission et d’émancipation. La restreindre à la sphère privée ou religieuse revient à appauvrir l’espace commun. C’est précisément ce que dénonçait le linguiste Dell Hymes en appelant à rendre audible ce plus que portent les langues minorées, dans leurs formes, dans leurs usages et dans leurs imaginaires. Ce plus, c’est aussi ce que l’arabe apporte à la société française : un héritage pluriel, une sensibilité linguistique unique, une richesse d’expression encore trop peu valorisée.

De la langue d’origine à la langue de la République française

L’institution scolaire joue un rôle décisif dans la définition de la place des enfants issus de minorités dans la société. Enfants de l’immigration, de l’adoption internationale, enfants voyageurs, plurilingues ou entre plusieurs mondes, tous traversent des expériences familiales, sociales et linguistiques complexes. L’école est pour eux – et avec eux – le lieu où peut s’initier une inscription citoyenne, une appartenance reconnue, un avenir partagé. Mais lorsque les inégalités des conditions linguistiques persistent, elles se traduisent non seulement par des écarts durables dans l’accès au diplôme et à l’insertion professionnelle, mais aussi par une hiérarchie implicite entre langues dites « légitimes » et langues dites « suspectes ». Ce tri symbolique fragilise la reconnaissance des élèves comme membres à part entière de la communauté nationale.

Pour que les Eile remplissent leur promesse, encore faut-il former davantage d’enseignants, proposer des horaires hebdomadaires significatifs, et garantir une valorisation égale à celle des autres langues vivantes dans les parcours scolaires. Parallèlement, une politique culturelle ambitieuse devrait permettre à la langue arabe de circuler hors de l’école : dans les bibliothèques, dans les centres culturels, dans les festivals – à l’image, encore timide, de ce qui s’est amorcé au festival d’Avignon en 2025 – afin de lui redonner toute sa visibilité, sa beauté, sa puissance esthétique.

C’est dans ces lieux de rencontre entre les enfants, les langues et les récits que peut se jouer, ou « se rater », pour reprendre les termes de plusieurs pédagogues, l’expérience fondatrice d’une école réellement hospitalière à la pluralité.

Ali Mostfa ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.09.2025 à 13:41

Les richesses extraordinaires de la Gaza antique exposées à l’Institut du monde arabe

Texte intégral (3318 mots)

La cité de Gaza, fondée il y a environ 3 500 ans, fut, dans l’Antiquité, l’un des principaux carrefours commerciaux entre Orient et Occident. C’est cette position stratégique exceptionnelle et l’extraordinaire richesse qui en découlait que révèle l’exposition « Trésors sauvés de Gaza : 5 000 ans d’histoire », présentée à l’Institut du monde arabe, à Paris, jusqu’au 2 novembre 2025.

L’exposition « Trésors sauvés de Gaza : 5 000 ans d’histoire » met en lumière les divers et nombreux sites historiques de Gaza qui ont récemment été détruits par des bombardements.

On y découvre un choix de 130 objets, datant du VIIIᵉ siècle avant notre ère au XIIIᵉ siècle de notre ère, qui témoignent de la foisonnante imbrication des cultures dans l’antique cité de Palestine, forte de ses échanges avec l’Égypte, l’Arabie, la Grèce et Rome.

Mais cette prospérité suscita la convoitise des États voisins et d’envahisseurs étrangers. Gaza s’est ainsi trouvée, dans l’Antiquité, au cœur de guerres d’une violence inouïe dont témoignent les auteurs anciens.

Le débouché maritime de la route des aromates

À Gaza arrivaient les aromates, encens et myrrhe, transportés à dos de chameaux, dans des amphores, depuis le sud de la péninsule Arabique. L’encens est une résine blanche extraite d’un arbre, dit boswellia sacra, qu’on trouve en Arabie du sud. On pratiquait une incision dans le tronc de l’arbre dont s’écoulait la sève qu’on laissait ensuite durcir lentement.

La myrrhe provenait également du sud de l’Arabie. C’est une résine orange tirée d’un arbuste, nommé commiphora myrrha.

Les Nabatéens, peuple arabe antique, qui contrôlaient le sud de la Jordanie actuelle, le nord-ouest de l’Arabie et le Sinaï, convoyaient ces produits vers Gaza, en partenariat avec d’autres peuples arabes, notamment les Minéens, dont le royaume se trouvait dans l’actuel Yémen. Au IIIᵉ siècle avant notre ère, les papyrus des archives de Zénon de Caunos, un fonctionnaire grec, évoquent l’« encens minéen » vendu à Gaza.

Il y avait également des épices qui arrivaient à Gaza depuis le sud de l’Inde après avoir transité par la mer Rouge. Zénon mentionne le cinnamome et la casse qui sont deux types de cannelle. Le nard, dit parfois « gangétique », c’est-à-dire originaire de la vallée du Gange, provenait lui aussi du sous-continent indien.

Le nard entrait dans la composition d’huiles parfumées de grande valeur, comme en témoigne un passage de l’évangile selon Jean. Alors que Jésus est en train de dîner, à Béthanie, dans la maison de Lazare, intervient Marie, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine.

« Marie prit alors une livre d’un parfum de nard pur de grand prix ; elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. » (Jean, 12, 3)

Parfums d’Orient

Depuis Gaza, les aromates étaient ensuite acheminés par bateau vers les marchés du monde grec et de Rome. L’Occident ne pouvait alors se passer de l’encens et de la myrrhe utilisés dans un cadre religieux. On en faisait deux types d’usage sacré : sous la forme d’onctions ou de fumigations. On produisait des huiles dans lesquelles on faisait macérer les aromates ; on enduisait ensuite de la substance obtenue les statues ou objets de culte. On faisait aussi brûler les aromates dans les sanctuaires pour rendre hommage aux dieux.

Ces pratiques étaient devenues aussi courantes que banales à partir du IVᵉ siècle avant notre ère. Il était impensable de rendre un culte sans y associer des parfums venus d’Orient. Les fragrances qu’exhalaient les aromates étaient perçues comme le symbole olfactif du sacré. Outre cet usage cultuel, les aromates pouvaient aussi entrer dans la composition de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.

La convoitise d’Alexandre le Grand

Mais la richesse de Gaza suscita bien des convoitises. Dans la seconde moitié du IVᵉ siècle avant notre ère, le Proche-Orient connaît un bouleversement majeur en raison des conquêtes d’Alexandre le Grand, monté sur le trône de Macédoine, royaume du nord de la Grèce, en 336 avant notre ère. Deux ans plus tard, Alexandre se lance à la conquête de l’Orient.

Après une série de succès fulgurant, en 332 avant notre ère, le Macédonien arrive sous les murailles de Gaza qu’il encercle. Bétis, l’officier qui commande la ville, mène une résistance acharnée, mais il ne dispose que de « peu de soldats », écrit l’historien romain Quinte-Curce (Histoire d’Alexandre le Grand, IV, 6, 26).

Alexandre fait alors creuser des tunnels sous le rempart. « Le sol, naturellement mou et léger, se prêtait sans peine à des travaux souterrains, car la mer voisine y jette une grande quantité de sable, et il n’y avait ni pierres ni cailloux qui empêchent de creuser les galeries », précise Quinte-Curce. Les nombreux tunnels aménagés sous la ville, jusqu’à nos jours, témoignent encore de cette caractéristique du sol de Gaza et sa région.

Après un siège de deux mois, une partie de la muraille s’effondre dans la mine creusée par l’ennemi. Alexandre s’engouffre dans la brèche et s’empare de la ville.

« Bétis, après avoir combattu en héros et reçu un grand nombre de blessures, avait été abandonné par les siens : il n’en continuait pas moins à se défendre avec courage, ayant ses armes teintes tout à la fois de son sang et de celui de ses ennemis. »

Affaibli, le commandant de Gaza est finalement capturé et amené à Alexandre. Avec une extrême cruauté, le vainqueur lui fait percer les talons. Puis il y fait passer une corde qu’il relie à son char, avant d’achever Bétis en traînant son corps autour de la ville, jusqu’à ce qu’il l’ait réduit en lambeaux. Quant aux habitants de Gaza qui ont survécu au siège, ils sont vendus comme esclaves.

Lors du pillage qui s’ensuit, Alexandre s’empare d’une grande quantité de myrrhe et d’encens. L’auteur antique Plutarque raconte que le vainqueur, très fier de son butin, en envoya une partie à sa mère, la reine Olympias, restée en Macédoine, et à Léonidas qui avait été son instructeur militaire dans sa jeunesse (Plutarque, Vie d’Alexandre, 35).

La renaissance de Gaza

Après la mort d’Alexandre, la ville est reconstruite et placée sous la domination des Ptolémées, successeurs d’Alexandre en Égypte et au Proche-Orient. Les souverains ptolémaïques collaborent alors avec l’élite des marchands de Gaza et les transporteurs nabatéens. Cette politique est largement bénéfique : elle enrichit à la fois les Gazéens, les Nabatéens et les Ptolémées qui prélèvent des taxes sur les produits acheminés dans la ville.

Au cours du IIᵉ siècle avant notre ère, Gaza devient la capitale d’un petit État indépendant, allié du royaume nabatéen. Suivant le modèle des cités grecques, les Gazéens élisent à leur tête un commandant militaire qui porte le titre de « stratège ».

Nouveau siège, nouvelle destruction

C’est alors que le roi juif Alexandre Jannée, qui appartient à la dynastie des Hasmonéens régnant sur la Judée voisine, décide d’annexer Gaza. En 97 avant notre ère, il attaque la ville qu’il assiège. Un certain Apollodotos exerce la fonction de « stratège des Gazéens », écrit Flavius Josèphe (Antiquités Juives, XIII, 359). Face à la menace, il appelle à l’aide Arétas II, le puissant souverain nabatéen, qui règne depuis Pétra, au sud de la Jordanie actuelle, sur une large confédération de peuples arabes. C’est pour cette raison qu’il porte le titre de « roi des Arabes », et non pas des seuls Nabatéens, selon Flavius Josèphe.

Dans l’espoir d’une arrivée prochaine d’Arétas II, les habitants de Gaza repoussent avec acharnement les assauts de l’armée d’Alexandre Jannée.

« Ils résistèrent, écrit Flavius Josèphe, sans se laisser abattre par les privations ni par le nombre de leurs morts, prêts à tout supporter plutôt que de subir la domination ennemie. » (« Antiquités juives », XIII, 360)

« Les soldats massacrèrent les gens de Gaza »

Mais Arétas II arrive trop tard. Il doit rebrousser chemin, après avoir appris la prise de la ville par Alexandre Jannée. Apollodotos a été trahi et assassiné par son propre frère qui a pactisé avec l’ennemi. Grâce à cette trahison, Alexandre Jannée, vainqueur, peut pénétrer dans la ville où il provoque un immense carnage.

« Les soldats, se répandant de tous côtés, massacrèrent les gens de Gaza. Les habitants, qui n’étaient point lâches, se défendirent contre les Juifs avec ce qui leur tombait sous la main et en tuèrent autant qu’ils avaient perdu de combattants. Quelques-uns, à bout de ressources, incendièrent leurs maisons pour que l’ennemi ne puisse faire sur eux aucun butin. D’autres mirent à mort, de leur propre main, leurs enfants et leurs femmes, réduits à cette extrémité pour les soustraire à l’esclavage. » (Flavius Josèphe, « Antiquités juives », XIII, 362-363)

Trente ans plus tard, la ville renaîtra à nouveau de ses cendres, lorsque les Romains, vainqueurs de la Judée hasmonéenne, rendent Gaza à ses anciens habitants. Puis la ville est placée, pendant quelques années, sous la protection de la reine Cléopâtre, alliée des Romains, qui y frappe des monnaies. La cité retrouve alors son rôle commercial de premier plan et redevient pour plusieurs siècles l’un des grands creusets culturels du Proche-Orient.

Christian-Georges Schwentzel vient de publier les Nabatéens. IVᵉ siècle avant J.-C.-IIᵉ siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, aux éditions Tallandier.

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.