10.01.2026 à 17:25

Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises

Texte intégral (2894 mots)

Des centres urbains, où se concentrent les hauts revenus, aux territoires périphériques, où ils disparaissent, la carte des foyers les plus aisés de France raconte une histoire singulière des inégalités. En retraçant leur répartition géographique depuis 1960, une nouvelle étude éclaire les conséquences spatiales des transformations structurelles de l’économie française, et les tensions sociales et politiques qu’elles continuent d’alimenter.

Réduire les écarts entre territoires est un objectif récurrent des politiques publiques, en France comme en Europe. L’Union européenne (UE) en a fait un principe fondateur, inscrit à l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) :

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci vise à réduire les écarts entre les niveaux de développement des diverses régions. »

Pourtant, cet objectif est aujourd’hui plus que jamais mis à l’épreuve. En France, comme ailleurs, les dernières décennies ont vu s’accentuer un sentiment de fracture territoriale : d’un côté, quelques grandes métropoles concentrent les emplois qualifiés, les sièges d’entreprises, les services de haut niveau ; de l’autre, de vastes espaces voient leurs activités industrielles décliner, leurs jeunes partir et leurs revenus stagner.

Ces déséquilibres économiques ne sont pas sans conséquence sociale ou politique, comme les dernières années l’ont montré avec force. Des ronds-points des « gilets jaunes » aux cartes électorales où se lit la progression de l’abstention ou du vote pour les partis extrêmes, la colère sociale a souvent une géographie. Là où les opportunités économiques se raréfient, les perspectives se referment, le sentiment d’injustice s’installe, et une question fondamentale émerge : que devient une société lorsque les perspectives de réussite se concentrent exclusivement dans quelques territoires ?

Un indicateur plus fin pour comprendre ces enjeux

Comprendre ces enjeux suppose d’abord de bien les mesurer. Or, les indicateurs couramment utilisés dans la littérature économique tendent à masquer la réalité des disparités territoriales. On analyse souvent le développement d’une région à l’aune du produit intérieur brut par habitant ou du revenu moyen, sans tenir compte des différences de structures sociales : ici, une forte proportion de ménages aisés et modestes ; là, une population plus homogène, composée de classes moyennes. Ainsi, la répartition des revenus constitue un élément central pour comprendre les dynamiques locales.

À lire aussi : Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?

Dans un article à paraître dans le Journal of Economic Geography, nous avons voulu dépasser ces limites en construisant une base de données inédite retraçant la répartition des foyers fiscaux appartenant aux 10 % et aux 1 % les plus aisés dans les départements de France hexagonale depuis 1960. Ce travail, rendu possible par une collecte de longue haleine dans les archives du ministère des finances, offre pour la première fois la possibilité d’observer sur plus d’un demi-siècle la géographie des hauts revenus en France et les transformations qu’elle révèle.

À partir de ces données, nous proposons un indicateur simple mais riche de sens : la part des très hauts revenus (Top 1 %) et des hauts revenus (Top 10 % moins Top 1 %) dans la population locale. On peut interpréter ces indicateurs comme la probabilité, pour un individu, d’appartenir aux ménages aisés selon le territoire où il vit.

Cette approche offre un regard nouveau sur les fractures territoriales contemporaines. Là où les opportunités économiques s’amenuisent, les plus qualifiés, les plus ambitieux, les plus mobiles partent ailleurs, laissant derrière eux des territoires appauvris en capital humain et en perspectives. Ces départs nourrissent à leur tour un sentiment de déclassement collectif, l’impression diffuse que « le progrès se passe ailleurs ».

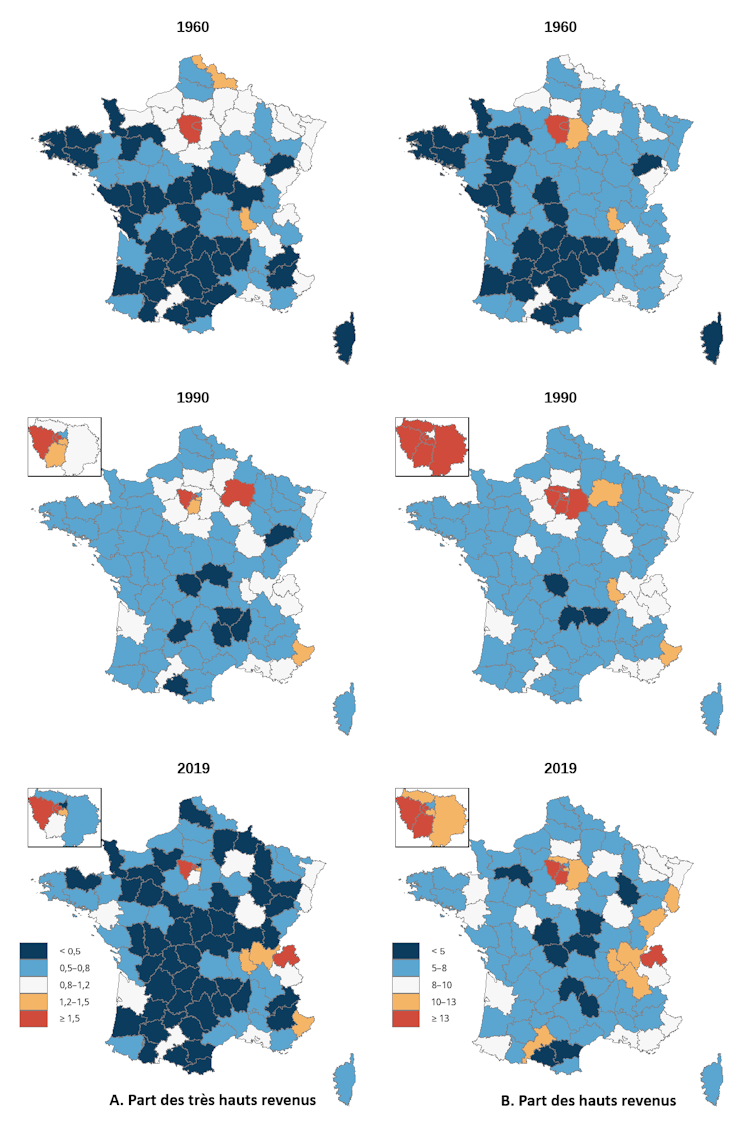

Les cartes de la figure 1 retracent plus de soixante ans d’histoire sociale du territoire français. Elles montrent, pour trois dates clés (1960, 1990 et 2019), la part des ménages appartenant aux très hauts revenus (à gauche) et aux hauts revenus (à droite). Si les foyers fiscaux aisés étaient répartis uniformément, ces parts seraient respectivement de 1 % et de 9 % dans tous les départements : ce sont les zones blanches sur les cartes. Dans la réalité, ce n’est pas le cas : les nuances d’orange et de rouge signalent donc une surreprésentation locale, les teintes de bleu une sous-représentation. Il faut enfin rappeler que la géographie administrative de l’Île-de-France est passée de trois départements au début des années 1960 à huit aujourd’hui.

L’importance de la ligne Caen-Annecy dans les années 1960

En 1960, la France des très hauts revenus est très largement structurée par une ligne Caen-Annecy. Au sud, la part des foyers aux très hauts revenus dans la population locale est faible, souvent moins de 0,5 % (nous l’estimons par exemple à 0,1 % en Lozère). Seules quelques zones urbaines ou industrielles (Rhône, Haute-Garonne, Isère, Haute-Savoie) se distinguent légèrement. Au nord, la présence des foyers les plus aisés s’intensifie, notamment en région parisienne, où la part atteint 2,6 % dans le département de la Seine et 1,6 % en Seine-et-Oise, ou dans le département du Nord.

Trente ans plus tard, la ligne Caen–Annecy a perdu son sens. Les départements où les très hauts revenus sont rares se concentrent près du Massif central (0,4 % en Lozère). Un second pôle où se concentrent les foyers aux très hauts revenus s’est formé à la frontière suisse (Ain, Savoie, Haute-Savoie), tandis que la Côte d’Azur, les métropoles du Sud-Ouest (Toulouse, Bordeaux) et quelques villes du centre (Dijon, Tours) gagnent en attractivité. On observe une forte polarisation en Île-de-France : les très hauts revenus sont très présents à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, mais très peu nombreux en Seine-Saint-Denis.

Une nouvelle géographie aujourd’hui

En 2019, la rupture est manifeste. Les très hauts revenus sont absents dans la plupart des départements de la « diagonale du vide », tandis que la France des très hauts revenus se réduit à quelques pôles métropolitains (Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, Dijon, Strasbourg, Nice) qui conservent des parts proches de 1 % et à la frontière suisse où elle est de 2 % en Haute-Savoie. En Île-de-France, la polarisation atteint des sommets : la part des très hauts revenus est seulement de 0,4 % en Seine-Saint-Denis, mais de 4,5 % à Paris, 4,2 % dans les Hauts-de-Seine, et 2,8 % dans les Yvelines.

Les cartes des hauts revenus (hors Top 1 %) confirment ces dynamiques. En 1960, les foyers aisés sont déjà concentrés autour de Paris et du Rhône tandis que la Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif central en comptent peu (moins de 3 % en Aveyron ou en Haute-Loire). En 1990, cette géographie change. La frontière suisse, la Côte d’Azur et plusieurs métropoles régionales rejoignent le groupe des départements surreprésentés. En 2019, les écarts s’accentuent encore, mais la logique reste la même : une sous-représentation persistante dans le centre du pays, et une forte surreprésentation des ménages aisés en région parisienne et près de la frontière suisse. La part de ces foyers est maximale dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, où elle atteint 18 %.

Figure 1 : Proportion des très hauts revenus et des hauts revenus dans la population locale en 1960, en 1990 et en 2019.

Notes : On définit la part des très hauts revenus comme la proportion de ménages faisant partie des 1 % de ménages aux plus hauts revenus (respectivement 10 % de ménages aux plus hauts revenus moins les 1 % aux plus hauts revenus) tels que définis en France hexagonale.

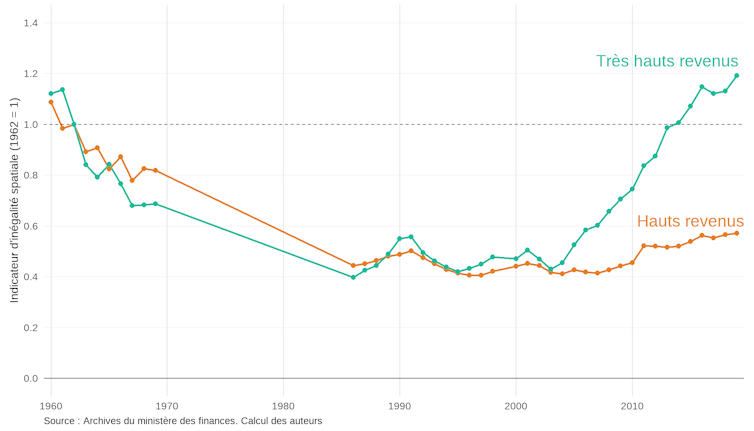

Des trajectoires divergentes depuis la fin des années 1990

Ces transformations géographiques détaillées peuvent se résumer en un indicateur unique : l’indice de Theil, couramment utilisé pour mesurer les inégalités économiques. Nous l’avons calculé pour chaque année à partir de la part des foyers appartenant aux très hauts revenus ou aux hauts revenus dans chaque département (en vert et en orange sur la figure 2), en conservant une classification départementale stable sur toute la période. Cet indicateur permet de mesurer si ces parts se sont rapprochées ou, au contraire, éloignées au fil du temps. Pour faciliter la comparaison entre les deux courbes, les valeurs ont été normalisées à 1 en 1962.

Le résultat est frappant : après quarante ans de convergence, les écarts territoriaux se sont de nouveau creusés depuis la fin des années 1990. En vingt ans, la concentration géographique des très hauts revenus a triplé, retrouvant son niveau du début de la période. C’est bien le signe d’un retour marqué des inégalités régionales, tirées par le haut de la distribution des revenus.

Figure 2 : Évolution des inégalités d’opportunités économiques régionales entre 1960 et 2019.

L’impact de la désindustrialisation

Nous avons cherché à comprendre pourquoi ces opportunités économiques régionales de faire partie des ménages aux très hauts revenus ont d’abord convergé, avant de diverger à nouveau fortement. Deux transformations majeures permettent d’en comprendre la logique.

Dans les années 1960, la présence de très hauts revenus s’expliquait avant tout par la concentration d’activités industrielles, elles-mêmes très inégalement réparties sur le territoire national au profit des régions du Nord-Est. Puis, entre 1960 et 1990, les structures productives régionales se sont progressivement rapprochées : les territoires longtemps agricoles se sont industrialisés tandis que les grandes régions manufacturières perdaient peu à peu leur avantage relatif. Ce mouvement de rééquilibrage a favorisé une réduction des différences régionales d’opportunités économiques.

À lire aussi : 12 métropoles et le désert français… ou une « métropole France » ?

Enfin, à partir des années 1990, la désindustrialisation s’est généralisée à l’ensemble du pays tout en s’accompagnant d’une montée en puissance des services à haute valeur ajoutée. Ce sont eux qui expliquent alors où se trouvent les opportunités économiques de faire partie des ménages aux très hauts revenus. Or, ces activités se trouvent majoritairement dans les grandes métropoles, où elles bénéficient de la présence d’emplois qualifiés, d’infrastructures performantes et de politiques publiques volontaristes, comme l’illustre l’écosystème scientifique et technologique développé sur le plateau de Saclay (Essonne) depuis une quinzaine d’années. On retrouve cette logique dans la région frontalière de Genève, où la concentration d’emplois hautement qualifiés dans les services financiers explique en partie la surreprésentation de ménages à très hauts revenus dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain.

Une économie polarisée et des territoires « laissés pour compte »

Pour finir, nous défendons l’idée selon laquelle les inégalités territoriales ne tiendraient pas seulement à des écarts de revenus par habitant entre régions, mais à la manière dont les revenus les plus élevés se répartissent dans l’espace.

Depuis les années 2000, les opportunités économiques se concentrent dans un tout petit nombre de territoires, reflet d’une économie de plus en plus polarisée autour de quelques métropoles et de leurs bassins d’emplois qualifiés. En France, comme ailleurs, les transformations structurelles ont progressivement creusé l’écart entre des régions gagnantes, insérées dans l’économie de la connaissance, et d’autres qui peinent à en profiter.

Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large, documentée dans la littérature internationale sous le concept de left-behind places. Ces territoires « laissés pour compte » se retrouvent déconnectés des pôles de croissance et des réseaux de pouvoir économique, et expriment à intervalles réguliers le sentiment d’abandon qui les ronge. Réduire ces écarts ne relève donc pas d’un enjeu d’efficacité économique, mais d’un impératif démocratique.

Aujourd’hui, la question reste entière : comment faire en sorte que la transition vers une économie fondée sur les savoirs, les services et l’innovation ne creuse pas davantage les fractures entre territoires ? En retraçant cette histoire sur plus d’un demi-siècle, nos travaux rappellent que la géographie des hauts revenus est mouvante, et ne saurait se passer de volontarisme politique.

Hippolyte d’Albis a reçu des financements de l'ANR et de la Commission européenne.

Aurélie Sotura et Florian Bonnet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

10.01.2026 à 17:08

Maduro-Trump : la bataille pour imposer un récit légitime

Texte intégral (2140 mots)

L’arrestation de Nicolas Maduro révèle que la légitimité politique contemporaine se construit moins par le droit ou la force que par la capacité à imposer un récit et une vision du monde.

L’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro à la suite d’une opération états-unienne constitue un événement géopolitique d’ampleur. Mais elle dépasse le cadre diplomatique : elle s’est immédiatement transformée en crise informationnelle.

En quelques heures, plusieurs récits concurrents ont émergé : opération de justice internationale pour certains, violation flagrante du droit international pour d’autres, coup de force impérialiste ou acte nécessaire pour libérer un peuple. Dans cet entrelacs de discours, une bataille bien plus décisive s’est ouverte : celle du récit légitime et de la construction d’un sens partagé.

Les crises contemporaines ne se jouent plus seulement dans les arènes politiques, ou militaires. Elles se construisent désormais dans l’espace de l’information, là où se forment les perceptions, les émotions collectives et, in fine, les lectures du réel. Ce que met à nu l’affaire Maduro, c’est la centralité du narratif dans la production de légitimité politique à l’échelle mondiale.

Dans ce type de crise, la question n’est pas seulement que s’est-il passé ? mais comment devons-nous comprendre ce qui s’est passé ? et surtout, qui a la légitimité pour dire la vérité des événements ?

Un événement politique devenu immédiatement un événement informationnel

Dès l’annonce de l’arrestation, trois dynamiques se mettent en place simultanément.

Tout d’abord, une production institutionnelle du sens où gouvernements, chancelleries, organisations internationales émettent des positions, chacune arrimée à un cadre de légitimation (sécurité, souveraineté, droit, ordre international).

Ensuite, les médias ne se limitent pas à nommer l’événement : ils le scénarisent. Par le choix des images, des angles et des séquences narratives, ils transforment un fait politique en récit intelligible, assignant des rôles, des responsabilités et des émotions. Cette mise en scène médiatique contribue à stabiliser temporairement un sens partagé, participant ainsi à la construction de la légitimité.

Enfin, c’est une explosion numérique où circulent simultanément informations fiables, interprétations partisanes, contenus émotionnels et désinformation. Cette couche numérique loin d’être simplement périphérique structure la manière dont une large part du monde se représente les faits.

Ainsi, ce que nous observons n’est pas seulement la confrontation d’États, mais la confrontation de récits visant à imposer une lecture dominante de la réalité. La lutte ne porte plus uniquement sur ce qui s’est passé, mais sur la manière dont il convient de l’interpréter, de l’évaluer et de l’inscrire dans une mémoire collective.

Une guerre de narratifs : trois grands cadres concurrents

Un narratif états-unien sur l’ordre, la sécurité et la légitimité morale

Le discours états-unien mobilise une stratégie classique de sécurisation, en présentant Nicolas Maduro non plus comme un chef d’État souverain, mais comme un « indicted drug trafficker » (« trafiquant de drogue inculpé ») et leader d’un « vicious terrorist organization » (« organisation terroriste violente ») – le Cartel de los Soles –, fusionnant ainsi régime politique et entreprise criminelle transnationale.

Ce déplacement symbolique joue un rôle d’ampleur en reconstruisant une opération militaro-judiciaire potentiellement illégitime au regard du droit international (capture extraterritoriale, frappes ciblées) en action de maintien de l’ordre mondial, moralement justifiable au nom de la lutte contre le narcotrafic et la menace sécuritaire pour les États-Unis.

La rhétorique mobilise trois registres : le registre pénal avec la lutte contre le crime, la corruption ou le narcotrafic, un registre éthique avec la protection des peuples et la restauration d’une justice prétendument universelle, enfin un registre sécuritaire nourrit par l’argumentaire principal de stabilisation d’une région présentée comme dangereuse.

On retrouve ici ce que les chercheurs appellent l’« agenda setting » : en choisissant les mots et les thèmes dominants du débat (crime, menace, protection), le pouvoir politique influence directement la manière dont l’opinion publique perçoit l’événement. Le politologue américain Joseph Nye, professeur en relations internationales à Harvard, définit ce soft power comme la capacité d’un État à influencer les autres, non pas seulement par la force mais en façonnant leurs préférences grâce à l’attraction, à la crédibilité et à la perception de légitimité.

Un narratif contraire sur la souveraineté, le droit, et d’alerte sur l’ordre international

En face, un contre-récit s’est immédiatement imposé. Pour de nombreux États et observateurs, cette opération constitue une atteinte grave à la souveraineté et crée un précédent dangereux pour l’ordre international. Ce discours s’appuie sur le droit international, notamment l’article 2 (4) de la Charte des Nations unies, qui interdit le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance d’un État. Il dénonce une action unilatérale qui contourne les règles collectives et menace l’équilibre du système multilatéral.

Ce narratif ne vise pas tant à défendre Maduro qu’à défendre l’idée qu’un monde où un État peut arrêter un autre chef d’État selon ses propres critères serait profondément instable.

Il relève d’une rhétorique d’alerte : ce qui se produit au Venezuela pourrait devenir une norme globale, avec des échos immédiats dans d’autres débats sensibles – comme celui concernant des dirigeants tels que le président Poutine déjà visés par des procédures internationales.

Le narratif numérique par l’émotion, la polarisation et la fabrication du doute

Un troisième narratif se déploie sur les réseaux sociaux selon des logiques d’amplifications émotionnelles (diffusion d’images générées par IA montrant Maduro en pyjama et fausses informations visant son prédécesseur Hugo Chavez), de circulation accélérée et de simplification extrême. Il en résulte une fragmentation cognitive qui produit des réalités parallèles.

Les sciences de l’information et de la communication montrent que, à l’ère numérique, l’enjeu dépasse la seule désinformation. Il s’agit d’une concurrence des régimes de vérité où ne prime plus uniquement ce qui est vrai, mais ce qui est crédible, ce qui raisonne émotionnellement et ce qui s’aligne avec une vision préexistante du monde.

La construction d’un récit politique n’est jamais improvisée. Elle repose sur quelques mécanismes clés :

saturer l’espace public pour imposer un récit dominant ;

choisir les mots qui cadrent l’événement et orientent sa lecture ;

moraliser le discours en opposant « bien » et « mal » ;

aligner communication et gestes symboliques pour renforcer la crédibilité ;

exploiter l’économie de l’attention propre aux plateformes numériques.

L’objectif n’est pas seulement d’informer mais de rendre une lecture du réel évidente et acceptable pour le plus grand nombre.

Ce que révèle cet événement

Trois enseignements majeurs se dégagent. Premièrement, l’effritement des cadres de référence communs. Le monde n’interprète plus les événements à partir d’un socle partagé. Les publics, les États et les institutions lisent la réalité selon des référentiels distincts. Ce qui renforce la conflictualité informationnelle.

Deuxièmement, la montée en puissance de la guerre cognitive est frappante. L’affaire Maduro illustre l’information warfare, c’est-à-dire l’usage stratégique de l’information pour influencer perceptions et décisions. Dans ce cadre, l’essor de l’IA agentique, fondée sur des systèmes d’IA autonomes et adaptatifs (par le biais d’agents), permet de produire et d’ajuster des narratifs ciblés à grande échelle. Combinées à la messagerie personnalisée, ces techniques orientent comportements et alliances, sans confrontation militaire directe. La bataille se joue désormais dans l’espace cognitif plus que sur le terrain physique.

Pour terminer, la centralité stratégique du narratif est construite. Aujourd’hui, gouverner, c’est raconter, c’est produire un récit qui donne sens, qui justifie, légitime et inscrit l’action politique dans une cohérence. Les États qui ne maîtrisent pas cette dimension sont désormais structurellement désavantagés.

L’arrestation du président Nicolas Maduro ouvre un débat juridique et politique immense. Mais elle montre surtout une transformation profonde de nos sociétés ; la légitimité ne repose plus seulement sur les normes ou la force. Elle se fabrique dans la capacité à imposer une vision du réel.

À l’heure où la confiance dans les institutions recule, où la circulation de l’information s’accélère et où les arènes numériques fragmentent nos représentations, la question centrale devient : qui raconte le monde ? Et surtout, quelles histoires sommes-nous prêts à croire ?

Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.01.2026 à 09:35

Malbouffe et désertification – quelles recettes pour repenser l’attractivité des centres-villes ?

Texte intégral (1688 mots)

Les enseignes de restauration rapide sont-elles la cause ou la conséquence de la désertification de certains centres-villes ? Comment expliquer ce phénomène ? Faut-il lutter contre ? Et comment s’y prendre ?

Nice-Matin rappelait dans son édition du 9 octobre 2025 que la France rurale voyait disparaître ses commerces alimentaires à un rythme alarmant. Ce sont près de 62 % des communes qui ne disposeraient d’aucune boulangerie, épicerie ni de bar. En 1980, on n’en dénombrait que 25 % dans la même situation. En quarante ans, ce phénomène a plus que doublé, illustrant la désertification progressive des campagnes françaises. Dans le même temps, la grande majorité des villes a vu le tissu de commerces de proximité évoluer drastiquement.

Le Parisien (2021) rapportait par exemple qu’à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), on comptait 18 fast-food pour 12 pharmacies. À l’inverse, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), on recense 18 pharmacies, six fast food ou sandwicheries auxquels s’ajoutent plusieurs bars à salade « premium ». Dans des villes de moindre taille, hors d’Île-de-France, l’équation se vérifie aussi. À Annonay (Ardèche), l’une des communes les plus touchées par la désertification commerciale, on recense aujourd’hui 13 enseignes de tacos, kebabs, burgers et pizzas à emporter, pour sept pharmacies, soit pratiquement le double. Même population, région différente : à Vire (Calvados), ce sont cinq enseignes pour sept pharmacies.

La comparaison entre le nombre de lieux de restauration rapide et le nombre de pharmacie permet de mieux appréhender l’âge moyen d’une population. En effet, plus la population est vieillissante, moins elle serait portée vers des offres comme le fast-food.

À lire aussi : Redynamiser les centres-villes par le commerce, c’est possible !

Des liens entre malbouffe et désertification

Certains travaux en urbanisme et en santé publique indiquent ainsi qu’il existe des liens indirects (mais réels) entre l’implantation d’enseignes de malbouffe (fast-food), la désertification des centres-villes (fermeture de commerces, baisse de diversité commerciale, L’aggravation des risques de santé et l’attractivité – ou le manque d’attractivité – pour certaines nouvelles populations. De façon synthétique, ces études montrent :

qu’il existe une association robuste entre l’exposition à la restauration rapide et des comportements alimentaires pouvant amener à de l’obésité …

qu’une surreprésentation des enseignes de malbouffe dans certains quartiers fragilisés est identifiée ;

que l’augmentation de la vacance commerciale va de pair avec une moindre diversité d’offre (plus d’enseignes standardisées, moins de commerces indépendants), contribuant à une image de dévitalisation.

Pouvoir capter facilement les flux

Pour comprendre ces mouvements, il faut mentionner que les enseignes de restauration rapide s’installent généralement dans des contextes précis, comme le suggère un travail en cours que nous menons avec la Métropole Rouen Normandie. On parle notamment de villes (ou des centres-villes) où les loyers sont abordables et où de nombreux espaces vacants existent (centres-villes en déclin ou friches commerciales). Ensuite, elles cherchent des lieux où les flux de passage sont faciles à capter, et ce même si le tissu commercial traditionnel faiblit. Enfin, elles s’épanouissent dans des contextes avec une faible concurrence locale, les commerces indépendants fermant. On peut donc voir dans leur présence comme un symptôme de la fragilisation commerciale, même s’ils n’en sont peut-être pas la cause principale.

Ensuite, il faut comprendre le phénomène de désertification. Rappelons tout d’abord qu’il n’a, malheureusement, rien de nouveau. La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, se voulait un dispositif pour contrer ce phénomène. L’enveloppe d’un million d’euros débloquée l’année suivante pour financer les stratégies de développement urbain a bien montré son insuffisance. Les principaux acteurs se renvoyant la responsabilité de cette désertification.

Moins de diversité commerciale

Cette désertification se manifeste donc principalement par la fermeture de commerces indépendants. Ces fermetures entraînant naturellement une baisse de diversité dans l’offre (alimentaire, services, équipements…) qui va accélérer la disparition d’espaces de sociabilité.

Les principales causes de ces phénomènes sont connues. Elles ont été encore mises en avant dans le « Rapport de la mission sur l’avenir du commerce de proximité dans les centres-villes et les quartiers prioritaires de la politique de la ville » d’octobre 2025 :

Tout d’abord la croissance des zones commerciales périphériques. De plus en plus nombreuses et censées attirer plus de monde, elles ont l’effet inverse du point de vue de l’attractivité des consommateurs dans les centres-villes. Certes, ils vont consommer plus, mais en dehors des zones où les commerçants-artisans se trouvent.

Deuxièmement, les mairies se tournent vers d’autres modèles en transformant les locaux en logements ou bureaux.

Enfin, la montée constante de l’e-commerce. Autant il peut être un moteur de changement positif (les études du cercap.fr notamment montrent l’impact fort de la numérisation sur la performance et pérennité des commerçants-artisans), autant il agit aussi comme un concurrent important des commerces traditionnels.

Un cercle vicieux ?

Dans ce contexte, les chaînes de fast-food prospèrent car elles ont des modèles économiques standardisés et très résilients, capables d’absorber des fluctuations de clientèle. Ceci explique donc à terme leur plus grande présence dans les centres-villes. Et cette surreprésentation a un lien naturel sur l’attractivité.

En effet, l’image d’un centre-ville saturé de fast-food peut avoir un réel effet négatif pour certaines populations. Les classes moyennes et supérieures recherchent souvent dans leur centre-ville une offre locale, des circuits courts, des cafés indépendants, voire un marché alimentaire de qualité. Un centre-ville dominé par des franchises de fast-food peut ainsi être perçu comme peu authentique, peu qualitatif, ou en déclin.

Qui vit là ?

Mais il se peut aussi que l’effet soit plus neutre, voire positif pour d’autres publics. De manière un peu simplifiée, les étudiants, les jeunes actifs à faible revenu ou les populations précaires y voient eux des prix abordables, des horaires d’ouverture larges et une offre alimentaire à bas coût. Le fast-food peut donc contribuer à attirer ou stabiliser ces populations. En ce sens, l’impact sur l’attractivité dépend fortement du profil socio-économique des habitants potentiels d’une ville ou d’un centre-ville.

Autrement dit, les fast-food ne sont pas généralement la cause originelle de la désertification, mais ils s’y insèrent, y prospèrent, et peuvent amplifier ses effets. Ainsi, un cercle vicieux, observé dans de nombreuses villes moyennes, peut-être présenté :

les commerces traditionnels partent ou ferment,

la diversité diminue, ce qui génère une perte d’attrait du centre-ville,

les enseignes plus standardisées s’installent,

le centre-ville voit son image détériorée,

l’attractivité des ménages plus aisés se réduit,

le déclin commercial se poursuit.

Loin d’être l’unique cause du phénomène, l’installation de fast-food constitue un marqueur et parfois un accélérateur de cette dynamique.

Nouvelle dynamique

En tant que chercheurs, il est important d’étudier s’il est possible de changer la donne et de créer une nouvelle dynamique. Une approche plus vertueuse pourrait ainsi voir le jour en commençant par exemple à repenser la circulation des centres-villes en y redonnant une place principale aux piétons. Une approche hybride avec une augmentation de l’offre de stationnements en périphérie et une piétonnisation de l’hyper centre-ville paraît intéressante.

Ensuite, réinvestir sur les marchés alimentaires comme premier vecteur d’attractivité. De plus, relancer un soutien clair aux commerces indépendants (qui ne peuvent profiter de la force des réseaux des franchisés) est essentiel. Enfin, il est possible d’imaginer la mise en place d’une vraie politique de régulation de l’occupation commerciale, où les fast-foods deviennent simplement une composante parmi d’autres et ne nuisent plus à l’attractivité de l’ensemble.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.