09.12.2025 à 15:25

Roger Caillois, ses pierres et son écriture : de nouvelles découvertes mises en scène

Texte intégral (2838 mots)

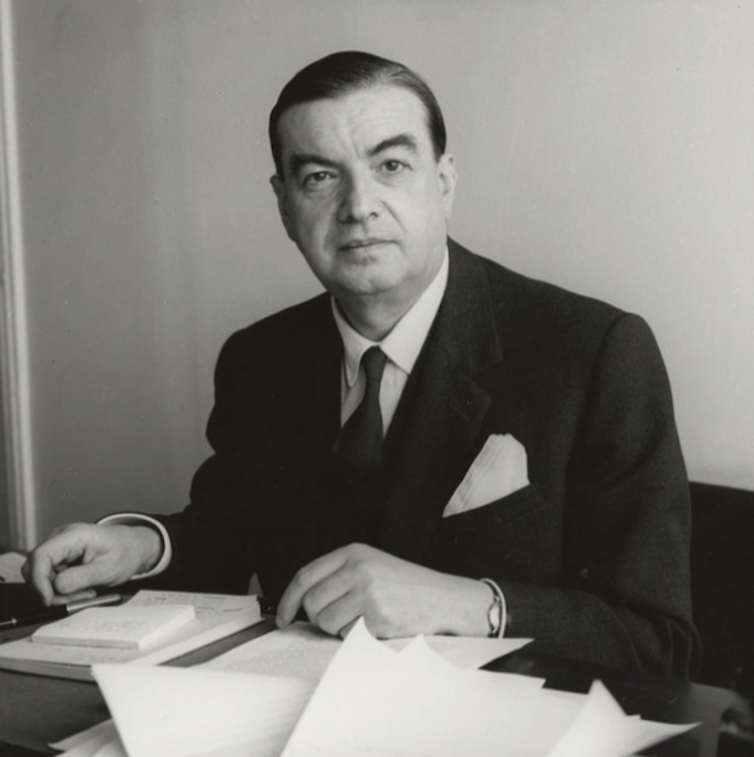

Le grammairien, essayiste, critique, sociologue et poète français Roger Caillois (1913-1978) est l’écrivain contemporain qui a le plus magnifiquement écrit sur les pierres, mais il demeure méconnu. L’exposition « Rêveries de pierres » à l’École des arts joailliers (Paris) permet de revenir sur sa passion, qui donna naissance à une écriture d’une poésie rare.

Entre 2017 et 2023, deux grands événements ont bouleversé la perception de l’univers géopoétique de Roger Caillois : l’acquisition du noyau de sa collection de pierres en 2017 et la découverte de manuscrits inédits en 2023. Ces découvertes font l’objet d’une exposition « Rêveries de pierres », d’une publication inédite (Pierres anagogiques) et d’une anthologie (Chuchotements & Enchantements).

Caillois, le rêveur de pierres

Selon sa biographe Odile Felgine, cet ancien adepte du surréalisme (dans les années 1930) devint sociologue dès les années 1950. Il écrivit des essais sur le sport, les jeux, les masques, la fête, le fantastique, etc. Ses essais, d’une lecture exigeante, résument une large érudition.

Caillois a été élu à l’Académie française en 1971 quand les pierres sont devenues essentielles pour l’essor de sa prose (1952-1978). Ses pierres nourrissent ses écrits, jamais minéralogiques mais plutôt d’histoire de l’art, avec une écriture singulière qui transcende notre vision de ces précieux témoins géologiques : « L’agate de Pyrrhus » des Grecs, les « pierres de rêve » des chinois et les paésines de la Renaissance. Pierres (1966) et l’Écriture des pierres (1970) sont ses ouvrages les plus connus et les plus traduits sur le sujet.

L’héritage au Muséum national d’histoire naturelle

Devenue veuve, son épouse Aléna Caillois destinait au Muséum national d’histoire naturelle en 1983 une sélection de 217 pièces (sur les 1 300), incluant deux manuscrits. Le premier, intitulé Pierres anagogiques, avait été décrit par Aléna en 1983 comme « le dernier manuscrit de Roger Caillois ». Ce texte est annoncé comme étant associé à une agate, dite « n° 2.193 », sans aucune autre précision. Ni le texte ni l’agate n’ont pu être retrouvés à mon arrivée au MNHN en 2006 (j’y reviendrai).

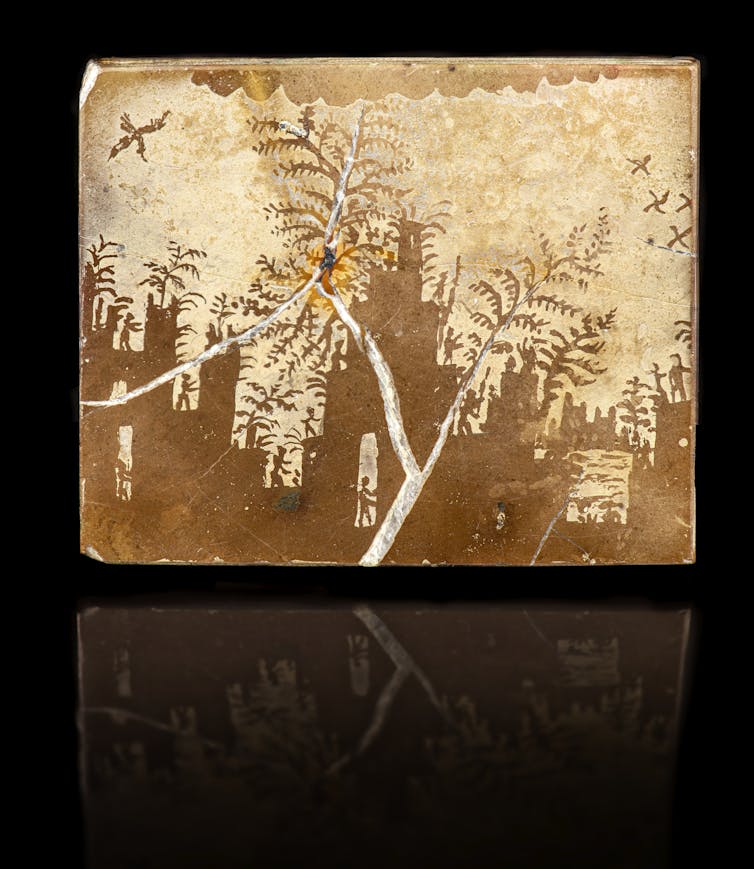

En 2017, l’autre partie de la collection de pierres de Caillois, qui était restée dans les mains de ses héritiers, a été acquise par mécénat pour le MNHN par la Maison Van Cleef & Arpels via l’École des arts joailliers. Ce corpus contient de nombreux spécimens illustrés dans l’Écriture des pierres, mais jamais exposés auparavant, comme le calcaire à dendrites « Le Château », peut-être la pierre de Caillois la plus connue au monde. Cette donation inclut le catalogue manuscrit de sa collection, dont l’agate « n° 2.193 » dont la description permet enfin de l’identifier.

Les (re)découvertes d’inédits en 2023

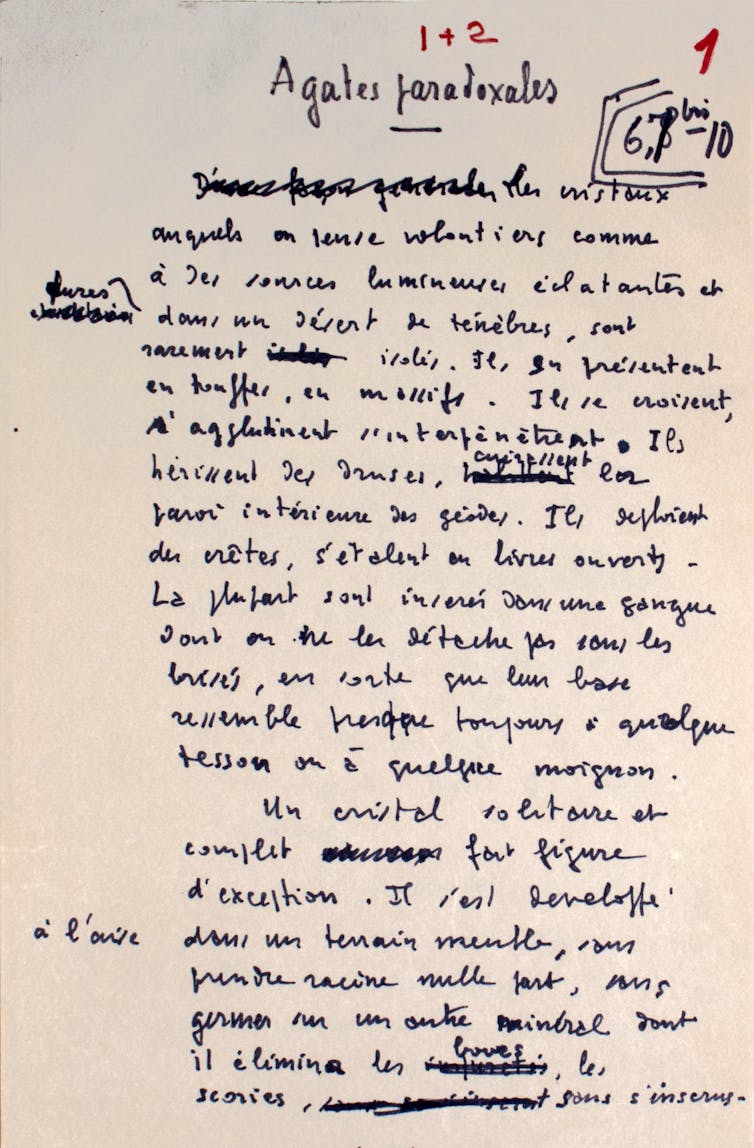

En 2023, lors d’une nouvelle inspection des archives de l’écrivain qu’il avait léguées à la médiathèque Valery-Larbaud de Vichy (Allier), j’ai étudié neuf caisses d’archives peu explorées, provenant également des héritiers d’Aléna. L’une d’elles, nommée « Pierres », contient le manuscrit mentionné dans la dation et intitulé « Pierres anagogiques ». Comment est-il passé du Muséum à Vichy ? Mystère ! Ce dossier contient deux textes : « Un miroir sans tain » et sa suite, « Agate anarchique (disparate) », le dernier étant, de par le style et son incomplétude relative, le dernier texte de Caillois, écrit quelques jours seulement avant de disparaître. La pensée ultime de Caillois s’éteint sur cette phrase d’une froide lucidité :

L’anagogie par les pierres

La mention de l’anagogie peut sembler déroutante de la part d’un tel matérialiste et athée revendiqué. Mais dans des notes inédites, Caillois nous explique sa logique : il passe sous silence la définition originelle de l’anagogie (une extase spirituelle envers les dieux célestes) puisée dans la mythologie grecque, pour se focaliser sur celle du moine Bernard de Clairvaux (1090-1153), soit une extase spirituelle envers ce Dieu céleste. En vérité, Caillois ne se convertit à aucune doctrine, y compris cistercienne, mais adapte le concept d’anagogie à sa manière, certes personnelle voire scandaleuse, en reprenant une philosophie bernardine médiévale que je résume ainsi : « Tu écouteras davantage les pierres que tes professeurs ».

L’influence des écrits chinois

Mais Caillois s’inspire également de Mi Fu (1051-1107), ce lettré chinois de la dynastie Song du Nord, qui se livrait à des rêveries sur les pierres. Cet érudit se prosternait devant la pierre la plus importante de sa collection, appelée 寶晉齋研山 ce qui signifie « pierre à encre de l’atelier de Baojin », et qui est devenue cultissime en Chine, encore de nos jours. Elle a été perdue de vue au XIXe siècle mais quelques gravures médiévales subsistent, dont la plus ancienne trouve son origine en 1366. Ce dessin, pourtant imprécis, inclut toutefois de précieuses annotations attribuées à Mi Fu qui expliquent les rêveries que cette pierre lui inspire et qu’il sacralise en retour, un concept typiquement taoïste. L’une d’elles est 嘗神游於其間 : littéralement « J’ai déjà rêvé de me promener ici ». Mais je montre que, dans Pierres (1966, pp. 72-74), le français reprend le texte de la [sinologue Vandier-Nicolas] publiée en 1963 dans Art et sagesse en Chine/Mi Fou (1051-1107), qui proposait alors « randonnée mystique ». Cette traduction, assez interprétée, correspond cependant à l’approche de Caillois des pierres, entre rêverie et mystique.

Plus tard, au crépuscule de sa vie, dans le Fleuve Alphée (1978, pp. 187-188), il mentionne un second récit taoïste décrivant l’ascension des Huit Immortels qui survolent la mer pour se rendre à un banquet sur l’île-montagne paradisiaque de Penglai. Ces extases en forme d’élévations induites par une pierre, me semblent constituer une sorte d’« anagogie taoïsante » dans laquelle Caillois a pu trouver, à travers cette ontologie non-théiste et synchrétique entre Orient et Occident, une ultime inspiration.

Des preuves d’un projet de livre ultime aux accents « environnementalistes » prémonitoires ?

Une note manuscrite retient l’attention dans ces archives : il s’agit d’une liste de titres de textes dans un ordre bien précis : ses descriptions d’agates « naturalisantes » sont suivies d’exposés de plus en plus philosophiques, empreints d’une anagogie ultime. Avec plus de 200 000 signes, cette liste est celle d’un grand ouvrage sur les pierres, inédit, le dernier de Caillois dont le titre semble être celui annoncé par Aléna en 1983 soit « Pierres anagogiques ».

Surtout, Caillois nous questionne, avec les textes « La baignoire », « Interrègne » et « La Toile d’Araignée », avec une cinquantaine d’années d’avance, sur notre rapport à cette Terre que nous exploitons trop avidement, sans penser aux lendemains qui déchanteront. Si Caillois n’est pas le premier à prédire notre perte inéluctable, il a été parmi les premiers. Et surtout, il l’exprime mieux que quiconque, avec la force de ses mots, pour nous induire un choc de conscience et de respect envers cette Terre qui nous a légué tant de choses sans rien attendre en retour.

« Chuchotements & Enchantements »

Pendant cinquante ans, et plus particulièrement depuis mon arrivée au MNHN en 2006, je m’attelle à comprendre cet « écrivain des pierres ». Cette anthologie résume toutes ces découvertes. À mi-chemin entre un beau livre et un essai scientifique en grande partie français-anglais, il raconte comment les minéraux y ont été esthétiquement valorisés avant, pendant et après Caillois. Un regard croisé avec l’exposition « Rêveries de pierres » permettra au lecteur de voir, pendant un temps limité (novembre 2025-mars 2026), une partie significative de ces accords pierres-mots à travers une sélection de 200 spécimens à contempler, de textes à lire et écouter pour s’y fondre, un peu à la manière de Caillois.

Francois Farges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:23

Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps

Texte intégral (1438 mots)

Comment la manière dont les étudiantes et les étudiants lisent leur passé et envisagent leur avenir influence-t-elle leur investissement dans leur formation ? Une étude fait le point sur le sujet, ouvrant des pistes pour comprendre les mécanismes du décrochage académique.

Pour poursuivre des études, il faut s’appuyer sur des expériences passées positives (par exemple, la réussite à un examen), réaliser sur le moment présent des tâches parfois perçues comme fastidieuses tout en gardant à l’esprit ses objectifs futurs, en l’occurrence, l’obtention d’un diplôme.

Cette prise en compte globale du passé, du présent et de l’avenir correspond au concept de perspective temporelle, qui fait référence à la relation que les individus entretiennent avec le temps. C’est un filtre omniprésent, qui nous sert à trier et nous rappeler des événements, à former nos attentes.

Comment la perspective temporelle que l’on adopte influence-t-elle la manière dont on s’investit dans un parcours académique ? Une étude fait le point sur le sujet.

Se projeter vers le futur, une dynamique positive

La perspective temporelle impacte nos pensées et nos comportements. Elle se compose de cinq orientations temporelles, regroupées en trois dimensions :

Le passé peut être envisagé de façon positive ou négative. Le passé positif renvoie à une vision enthousiaste, parfois nostalgique, à l’égard des événements de vie passés. À l’inverse, le passé négatif est marqué par des souvenirs désagréables et une focalisation sur les expériences négatives.

Le présent peut être orienté vers l’hédonisme ou le fatalisme. Le présent hédoniste se définit comme la recherche de plaisir immédiat. Le présent fataliste, quant à lui, se caractérise par une vision plus pessimiste du monde et une impression de manque de contrôle.

L’orientation future correspond à la capacité à se projeter dans l’avenir et à se fixer des objectifs.

Les chercheurs ont tenté d’identifier l’orientation temporelle la plus en lien avec l’engagement académique, facteur de bien-être psychologique et de performance universitaire. Les étudiants dont l’attention est fortement focalisée vers le futur seraient les plus engagés.

Néanmoins, la perspective temporelle est un processus dynamique. Les étudiants peuvent être simultanément reliés à toutes les orientations à des degrés divers et jongler de l’une à l’autre, en fonction de leurs ressources personnelles et de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Zimbardo et Boyd émettent l’hypothèse que la dynamique donnant lieu au fonctionnement le plus bénéfique pour l’individu serait une forte focalisation de l’attention sur le passé positif et le futur, associée à une focalisation modérée sur le présent hédoniste, ainsi qu’une faible focalisation sur le passé négatif et le présent fataliste. Selon eux, cette combinaison serait la plus adaptative pour les individus.

Nous avons souhaité tester cette hypothèse avec l’engagement académique chez les étudiants.

Les orientations temporelles des étudiants

L’objectif de notre étude était double :

mettre à jour les différentes combinaisons d’orientations temporelles ;

mettre en relation ces combinaisons avec l’engagement afin d’identifier la combinaison la plus pertinente dans le domaine académique.

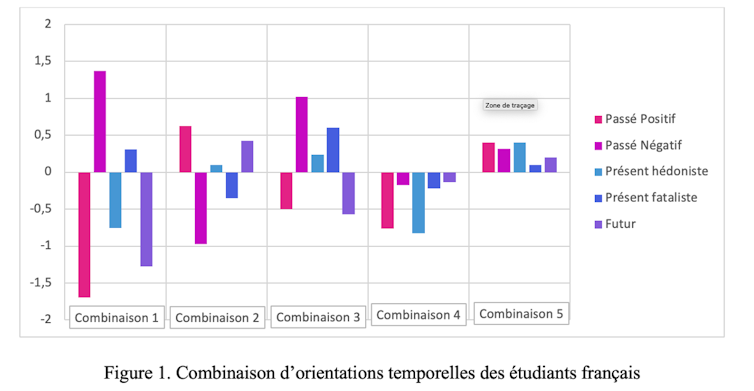

Âgés en moyenne de 19,2 ans, 451 étudiants français inscrits en sciences humaines et sociales ont répondu à un questionnaire en ligne permettant de mesurer leur niveau d’engagement académique ainsi que leur perspective temporelle. Le traitement statistique des données fait apparaître cinq combinaisons d’orientations temporelles :

La combinaison 1 (4,6 % des étudiants) se caractérise par un passé négatif très élevé. Les étudiants de ce groupe ont tendance à accorder une place importante aux expériences désagréables du passé.

La combinaison 2 « Combinaison adaptative » (33 % des étudiants) correspond au résultat attendu : une prédominance du passé positif et du futur, un présent hédoniste moyen et un passé négatif et un présent fataliste faible. Ces étudiants semblent capables d’entretenir des souvenirs agréables tout en se projetant vers leurs objectifs.

La combinaison 3 (18 % des étudiants) est marquée par un passé négatif élevé (moins prononcé que dans la combinaison 1) et un présent fataliste fort. Ces étudiants perçoivent leurs expériences passées et leurs efforts présents de manière pessimiste.

La combinaison 4 (17,5 % des étudiants) se distingue par des scores faibles sur l’ensemble des orientations temporelles ; passé, présent et futur, quel que soit leur type. Ces étudiants semblent avoir une relation au temps peu investie voire désengagée.

La combinaison 5 (26,6 % des étudiants) présente des scores moyens pour chacune des orientations temporelles. Il s’agit d’une combinaison sans dimension prédominante.

Des combinaisons « à risque » pour l’engagement universitaire

Conformément à notre hypothèse, ladite combinaison adaptative est la mieux associée à l’engagement dans les études. Bonne nouvelle, cette combinaison est la plus représentée parmi les étudiants. En effet, elle concerne environ un tiers d’entre eux. Par ailleurs, notre étude a permis d’identifier certaines combinaisons « à risque », notamment la 1 et la 3, marquées par une forte orientation vers le passé négatif et une faible orientation vers le futur.

Ces tendances peuvent s’avérer problématiques et pourraient être un indicateur d’un risque de décrochage académique. Effectivement, pour les étudiants, la capacité à se projeter vers un objectif est essentielle pour persévérer dans une formation.

Les recherches à venir devraient s’intéresser aux facteurs qui favorisent le maintien et le développement de ladite combinaison adaptative, comme la flexibilité psychologique, qui permet de gérer des états de stress de manière constructive.

Zara-Anna Mathieu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:22

La société civile syrienne un an après la chute du régime Assad

Texte intégral (2348 mots)

Le 8 décembre 2024 a refermé un demi-siècle de pouvoir autoritaire du clan Assad en Syrie, renversé par le groupe islamiste rebelle Hayat Tahrir al-Cham. Le pays émerge enfin d’une guerre civile qui l’a ravagé pendant quatorze ans. Une année s’est écoulée depuis ce basculement historique : assez pour esquisser les contours d’une transition politique encore fragile, mais déjà révélatrice de profondes recompositions au sein de la société civile. Entre cooptation, coopération et vigilance critique, les acteurs de la société civile syrienne jouent un rôle déterminant dans la reconstruction politique du pays.

En cette fin d’année 2025, de très nombreux rassemblements sont organisés en Syrie pour célébrer le premier anniversaire de la chute du régime dirigé par Bachar al-Assad le 8 décembre 2024.

La foule agite le nouveau drapeau officiel en scandant des chants révolutionnaires, tandis que les représentants du nouveau pouvoir paradent en héros libérateurs. Ces nouvelles autorités, dominées par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) et son leader désigné président, Ahmad al-Charaa, tentent de mettre en œuvre un processus de transition politique et d’entamer la reconstruction d’un pays dévasté par plus d’une décennie de guerre. Les défis qu’elles affrontent sont énormes et leurs capacités très limitées. Le territoire national demeure divisé, le pouvoir central étant contesté par l’administration kurde autonome du Nord-Est, des groupes armés druzes et l’incursion de l’armée israélienne dans le Sud.

Dans ce contexte, quelle est la situation de ce que l’on appelle communément la « société civile syrienne », c’est-à-dire l’ensemble hétéroclite de groupes ni étatiques, ni partisans, ni militaires, mais engagés dans la défense de causes publiques ?

Cet article propose de dresser le bilan des changements vécus par cette société civile lors de la première année de la transition. La chute de l’ancien régime a bouleversé en profondeur les relations qui liaient l’État à la société. En l’absence d’opposition partisane solide, les organisations composant la société civile tiennent un rôle de premier plan, entre coopération et vigilance. Leur situation est donc révélatrice de l’orientation que prend la transition politique.

L’épanouissement de la société civile syrienne, de la révolution à la chute du régime

Avant 2011, le régime limitait drastiquement toute activité politique et toute action de la société civile hors de marges très restreintes, autorisant par exemple le travail des organisations caritatives et autres ONG parrainées par lui.

Le soulèvement qui démarre en 2011 va donner lieu à un épanouissement sans précédent de la société civile syrienne.

On l’observe d’abord dans la rue, lors des nombreuses manifestations demandant la chute du régime, davantage de liberté et de dignité. Puis par la multiplication des médias indépendants et la création de milliers d’organisations dédiées à la défense des droits humains ou à l’action humanitaire.

L’exil vécu par plus de 7 millions de Syriens produit une transnationalisation de cette société civile, dispersée entre la Syrie de l’intérieur et les pays de la diaspora. Des espaces comme la ville turque de Gaziantep et plus tard Berlin deviennent des centres majeurs de la mobilisation en exil. Ces organisations connaissent une professionnalisation de leurs activités, qui contribue à leur pérennité mais accroît également leur dépendance à l’égard des bailleurs internationaux. Elles tentent de s’unir en formant des coalitions afin d’augmenter leur influence, à l’exemple de la coalition la plus récente et la plus importante, Madaniya, qui regroupe plus de 200 organisations.

Lors des dernières années du conflit, ces organisations ont vu l’intérêt des bailleurs internationaux à leur endroit se réduire, ce qui a entraîné une baisse des financements. Ces financements ne vont pas s’accroître de sitôt, à la suite de la suspension de l’USAID par Donald Trump.

Mais la chute du régime va leur donner un nouveau souffle : elles peuvent enfin travailler dans l’ensemble du pays sans être réprimées. Les organisations agissant auparavant depuis les zones sous contrôle des rebelles et celles qui étaient installées en exil reviennent très rapidement ouvrir des bureaux à Damas. Après des années de fragmentation et de dispersion, on assiste alors à une relocalisation et une centralisation de la société civile dans la capitale syrienne.

Plusieurs réunions et événements publics sont organisés chaque semaine, par exemple au siège de la coalition Madaniya. Le 15 novembre, pour la première fois, une « Journée du Dialogue » est organisée par l’Union européenne à Damas, avec la participation d’ONG et du gouvernement syrien.

Les multiples facettes de la mobilisation de la société civile

Les domaines d’activité de ces organisations n’ont pas fondamentalement changé depuis la chute du régime, si ce n’est qu’elles ne luttent désormais plus dans ce but. Derrière le terme générique de « société civile » se cache en réalité une très grande diversité d’acteurs aux positionnements politiques multiples. L’usage de ce terme en Syrie fait toutefois principalement référence à des organisations pouvant être qualifiées de « libérales », c’est-à-dire favorables à une démocratie libérale. Leurs activités – qu’elles soient de nature humanitaire ou plus contestataire – sont pour la plupart des réponses aux exactions commises par l’ancien régime.

Elles comprennent un ensemble de mobilisations pour la justice dite transitionnelle, désormais mises en œuvre depuis le territoire syrien et plus seulement depuis les pays d’exil.

De la même façon, la cause du sort des victimes et plus particulièrement des personnes victimes de disparitions forcées fait l’objet d’une mobilisation constante. Elle a pris la forme des tentes de la vérité dressées temporairement dans plusieurs localités ou de soutien psychologique apporté aux proches et survivants.

Les besoins en matière d’aide humanitaire et de développement demeurent également massifs, la situation du pays restant fortement affectée par les conséquences de la guerre. Auparavant fragmentée entre les différentes zones d’influence au sein du territoire syrien et depuis les pays frontaliers, ce type d’aide peut désormais s’étendre à l’ensemble du territoire national. Mais elle souffre, comme les autres domaines, de la diminution des fonds internationaux, ce qui incite les organisations humanitaires à tenter de réduire la dépendance à l’aide en favorisant des programmes d’empowerment économique, particulièrement à destination de la jeunesse, en partenariat avec le secteur privé, comme le programme Dollani mis en œuvre par le Syrian Forum.

D’autres domaines ont gagné en importance lors de la dernière année. C’est le cas des groupes spécialisés dans le dialogue intercommunautaire et la « paix civile », à l’exemple de la plate-forme The Syrian Family.

Cette question du dialogue intercommunautaire, déjà centrale avant 2025, est effectivement au cœur des préoccupations actuelles du fait des massacres perpétrés sur la côte à l’égard de la communauté alaouite en mars et de la communauté druze dans le sud en juillet, sans oublier les tensions persistantes dans des espaces multiconfessionnels comme la ville de Homs.

De la même façon, le retour des réfugiés est devenu une question essentielle pour les organisations syriennes et internationales.

Enfin, il existe désormais à Damas un nouveau type d’organisation de la société civile qui était inexistant avant 2011, à savoir les centres de recherche indépendants et think tanks, qui fournissent des conseils au pouvoir et assurent des formations para-universitaires, comme le centre Jusoor.

La société civile face au nouveau pouvoir : entre coopération et méfiance

Le changement de régime a des conséquences majeures sur l’évolution des relations entre le pouvoir politique et la société civile.

Issus d’un mouvement militaire islamiste, les nouveaux dirigeants étaient a priori peu enclins à collaborer avec la société civile. Cependant, avant d’accéder au pouvoir en renversant Bachar Al-Assad, ce mouvement avait connu un processus de déradicalisation et d’ouverture relative vers d’autres composantes de la société syrienne.

La formation du nouveau gouvernement, le renouvellement et la création d’institutions étatiques ou encore les élections/nominations législatives partielles ont ainsi représenté des étapes permettant d’évaluer la position des dirigeants à l’égard des acteurs de la société civile. Nous pouvons observer trois modes de relations entre ces deux ensembles d’acteurs.

Le premier est la cooptation, qui a vu un certain nombre d’acteurs jusqu’alors engagés dans des organisations de la société civile intégrer des ministères ou des commissions formées par les nouvelles autorités. C’est le cas par exemple de la ministre des affaires sociales et du travail Hind Kabawat qui était à la fois active dans une ONG et dans l’opposition politique à Bachar.

C’est également le cas du ministre des situations d’urgence et de la gestion des catastrophes, Raed Saleh, auparavant responsable de la Défense civile syrienne, surnommée les Casques blancs. Cet exemple est particulièrement emblématique, puisque c’est presque l’ensemble de cette organisation qui a intégré le ministère.

Pour la plupart des individus et organisations de la société civile, la relation avec les autorités prend la forme d’une coopération dans le cadre de laquelle leur indépendance est maintenue. Les très faibles ressources dont dispose l’État ne lui permettent pas de mettre en œuvre une action publique répondant aux besoins de la population. Il n’a donc d’autre choix que de la déléguer aux organisations, qui tenaient déjà ce rôle avant la chute de l’ancien régime dans de multiples domaines, comme l’éducation et la santé. Elles collaborent également avec les ONG internationales et les organisations onusiennes et se rendent ainsi indispensables pour la reconstruction du pays.

Malgré cette coopération, de nombreux acteurs de la société civile restent méfiants à l’égard du nouveau pouvoir et exercent une forme de vigilance. Leurs craintes concernent les pratiques à dimension autoritaire qui demeurent très présentes. À titre d’exemple, plusieurs organisations se sont exprimées début octobre pour critiquer une circulaire du ministère des affaires sociales et du travail concernant la déclaration de l’origine des financements des ONG. Elles doivent effectivement désormais composer avec les exigences d’un État en restructuration.

Leurs responsables affirment disposer pour le moment de marges de liberté relativement larges, mais craignent que celles-ci se réduisent rapidement lorsque le pouvoir des dirigeants de l’État sera plus assuré. En ce sens, on peut considérer que les organisations de la société civile représentent toujours un contre-pouvoir, comme c’était dans le cas face à l’ancien régime.

Léo Fourn est chercheur postdoctorant à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), membre du Centre Population & Développement (Ceped) et du projet LIVE-AR, financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC). Il a reçu pour cette recherche des financements de la Fondation Croix-Rouge française.

09.12.2025 à 15:21

Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique

Texte intégral (2051 mots)

Le 12 décembre 2015, 196 gouvernements adoptaient l’accord de Paris, qui ambitionnait de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Dix ans plus tard, les mesures prises par les États restent insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés. Un retard d’autant plus dommageable que les mesures permettant d’améliorer le climat ont aussi des bénéfices conséquents en matière de santé publique. Explications.

L’urgence climatique impose une transformation profonde de nos systèmes énergétiques, de notre économie et de nos modes de vie. Or, ces transformations sont largement présentées dans le débat public sous l’angle des coûts à payer : investissements publics et privés, possibles pertes d’emplois dans certains secteurs, ou tout simplement coût du changement. Or, la transition écologique en vue de l’atteinte de la neutralité carbone (qui, rappelons-le, constitue la condition physique à la stabilisation du climat) peut également représenter des bénéfices, et en particulier dans le domaine de la santé.

C’est pour documenter l’ampleur de ces bénéfices que nous avons effectué une revue systématique de la littérature scientifique récente, et synthétisé 58 études ayant modélisé l’impact sur la santé humaine de 125 scénarios atteignant la neutralité carbone en 2050.

Les résultats de nos travaux, parus dans la revue The Lancet Planetary Health, sont sans appel : en plus d’être indispensables pour limiter les changements climatiques, les mesures prises dans ces scénarios ont le potentiel d’offrir des gains importants et immédiats pour la santé des populations.

Un enjeu non seulement climatique, mais également de santé publique

Alors que 3,6 milliards de personnes vivent déjà dans des zones très sensibles au changement climatique, celui-ci pourrait causer environ 250 000 décès supplémentaires par an d’ici 2030 et engendrer entre 2 et 4 milliards de dollars de dommages sanitaires directs chaque année, selon les projections de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il y a dix ans, le 12 décembre 2015, 196 gouvernements ont adopté l’accord de Paris, qui visait à réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) afin de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Malheureusement, les engagements nationaux actuels restent insuffisants pour atteindre ces objectifs. Ils placent actuellement nos sociétés sur une trajectoire de réchauffement de + 2 à + 3 °C d’ici la fin du siècle.

Or, les conséquences du changement climatique ont des effets sur la santé humaine. Ces derniers peuvent être directs, lorsqu’ils résultent de modifications des schémas climatiques, ou indirects, quand ils découlent de perturbations des écosystèmes, des systèmes alimentaires, des infrastructures ou des conditions sociales.

Les canicules relèvent par exemple de la première catégorie : à l’échelle européenne, on estime que sur les 2 300 décès dus à la chaleur survenus lors de la canicule de juin 2025, 1 500 sont directement attribuables au changement climatique.

En ce qui concerne les conséquences indirectes, on peut citer l’expansion des insectes vecteurs de certaines maladies, comme le moustique tigre (Aedes albopictus). Cet insecte propage notamment le virus chikungunya, à l’origine d’un nombre de cas autochtones sans précédent dans l’Hexagone en 2025.

Pourtant, si ces risques pour la santé sont de mieux en mieux décrits, leur connaissance ne suffit à l’évidence pas à impulser des mesures d’atténuation suffisantes.

Étant donné que la menace climatique, pourtant étayée scientifiquement, ne semble pas constituer un levier suffisant pour entraîner l’action, nous proposons d’adopter une autre approche, plus positive : expliquer les impacts, très souvent bénéfiques, que les politiques de réduction des gaz à effet de serre peuvent avoir sur la santé publique.

Les résultats de notre revue de la littérature scientifique sur ce sujet sont éloquents.

Des bénéfices sanitaires d’ampleur

Parmi 96 scénarios visant à atteindre la neutralité carbone comparés dans notre revue de littérature, 94 ont prédit que les politiques préconisées pour améliorer le climat auront aussi des impacts sanitaires favorables. Et ce, avant même que les effets des mesures d’atténuation prises ne modifient l’évolution du climat (laquelle devrait avoir elle aussi, à terme, des effets bénéfiques sur la santé).

Les études disponibles se concentrent principalement sur l’amélioration de trois déterminants de santé : l’alimentation, la qualité de l’air et l’activité physique.

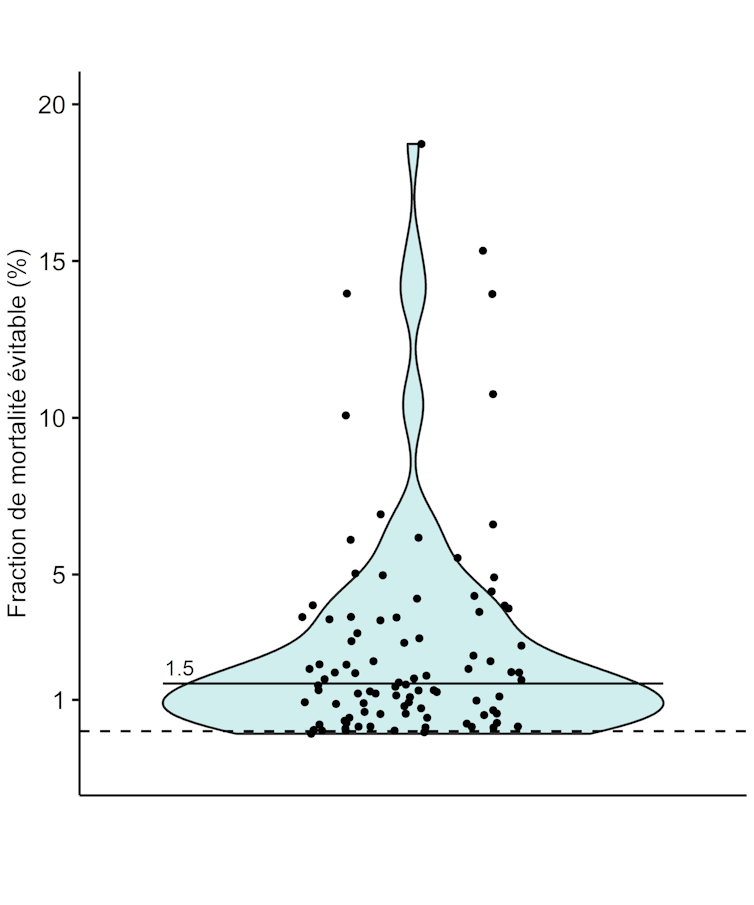

La moitié des scénarios anticipent une réduction de la mortalité de plus de 1,5 %, soit environ 10 000 décès par an en France. Pour donner un ordre d’idée, ce chiffre représente le nombre de décès annuels par suicide ou à cause du cancer du foie. Les accidents dus aux transports représentent quant à eux environ 2 500 décès par an. De plus, cette valeur de 1,5 % de réduction de la mortalité prématurée est très vraisemblablement à interpréter comme une sous-estimation des bénéfices sanitaires de politiques de neutralité carbone, car une grande partie des scénarios ne se sont intéressés qu’à la qualité de l’air, en négligeant l’alimentation et l’activité physique.

Ces résultats sont cohérents avec ceux d’autres études établissant que l’adoption de régimes alimentaires plus sains, l’arrêt de la combustion d’énergie fossile et la pratique régulière d’une activité physique pourraient éviter respectivement 10, 5 et 4 millions de décès annuel dans le monde.

Ces co-bénéfices mèneraient à des améliorations de l’ordre de celles attendues à la suite de la mise en place de politiques de santé publique ambitieuses. Et ce, alors qu’ils ne font que découler de la mise en place de mesures visant à améliorer le climat, rappelons-le…

Trois caractéristiques intéressantes

Les co-bénéfices sanitaires auraient également trois caractéristiques particulièrement intéressantes :

1. Ils s’accompagnent de co-bénéfices économiques : onze des treize études ayant comparé les coûts de mise en œuvre des politiques climatiques avec leurs bénéfices sanitaires concluent que les gains économiques issus de la réduction de la mortalité dépassent les investissements initiaux. La diminution des maladies cardiovasculaires et respiratoires réduirait les pressions sur les systèmes de santé, entraînerait des gains de productivité et une baisse des arrêts maladie. Par ailleurs, d’autres bénéfices économiques apparaissent également, tels que la création d’emplois, l’amélioration de la résilience énergétique et l’augmentation des rendements agricoles.

2. Ils permettent une amélioration à court terme de la santé publique : comme mentionné précédemment, ces co-bénéfices permettent d’améliorer rapidement la santé humaine, car ils sont consécutifs à la mise en place des stratégies d’atténuation destinées à atteindre la neutralité carbone. Diminuer la pollution de l’air et promouvoir les modes de transport actifs ainsi qu’une alimentation de meilleure qualité se traduit par une amélioration immédiate des capacités cardiovasculaires, respiratoires et de la santé mentale, tout en diminuant l’incidence de certains cancers à plus long terme.

Nul besoin d’attendre d’avoir atteint la neutralité carbone, laquelle pourrait n’être atteinte qu’à moyen terme, voire à long terme (2030 à 2035 dans le meilleur des cas pour l’agriculture, 2050 pour l’industrie), étant donné la durée pendant laquelle persistent les gaz à effet de serre dans l’atmosphère (en particulier le CO2).

3. Ils ne nécessitent pas d’action coordonnée à l’échelle mondiale : les co-bénéfices sanitaires des politiques d’atténuation se manifestent indépendamment des efforts d’autres pays. Autrement dit, un pays qui adopte des mesures de réduction des émissions profite directement d’une amélioration de la santé de sa population, même si d’autres nations tardent à agir. Ce n’est pas le cas des bénéfices climatiques, puisque leur obtention nécessite que tous les pays participent. Cet aspect est crucial pour l’adhésion politique et citoyenne aux politiques climatiques.

Un appel à l’action pour une politique climatique et sanitaire conjointe

Prendre du retard dans la transition vers la neutralité carbone, ce n’est donc pas seulement payer un coût environnemental plus élevé : c’est aussi manquer l’opportunité d’améliorer la santé humaine.

Les politiques d’atténuation devraient être considérées non seulement comme une nécessité climatique, mais aussi comme un levier efficace de transformation de la santé publique. Plutôt que de voir la transition écologique comme un coût, les décideurs politiques et les acteurs économiques doivent la considérer comme un investissement dans la santé et le bien-être présent et futur des populations.

Cette perspective pourrait accélérer l’adoption de mesures ambitieuses et renforcer l’acceptabilité sociale et la mise en place de politiques climatiques cohérentes avec l’accord de Paris.

Kévin Jean est membre du conseil d'administration de l'association Science Citoyennes.

Laura Temime et Léo Moutet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

09.12.2025 à 15:17

‘We need to rethink how we approach biodiversity’: an interview with IPCC ecologist and ‘refugee scientist’ Camille Parmesan

Texte intégral (6222 mots)

She is an ecologist recognized worldwide for being the first to unequivocally demonstrate the impact of climate change on a wild species: the Edith’s checkerspot butterfly. In recent years, however, Camille Parmesan has been interviewed not only for her expertise on the future of biodiversity in a warming world or for her share in the Nobel Prize awarded to the IPCC, but for her status as a refugee scientist.

Twice in her life, she has chosen to move to another country in order to continue working under political conditions that support research on climate change. She left Trump’s America in 2016, and later post-Brexit Britain. She now lives in Moulis in the Ariège region of southwestern France, where she heads the CNRS’s Theoretical and Experimental Ecology Station.

Speaking with her offers deeper insight into how to protect biodiversity – whose responses to climate change continue to surprise scientists – what to do about species that are increasingly hybridizing, and how to pursue research on a planet that is becoming ever more climate-skeptical.

The Conversation: Your early work on the habitats of the Edith’s checkerspot butterfly quickly brought you international recognition. In practical terms, how did you demonstrate that a butterfly can be affected by climate change? What tools did you use?

Camille Parmesan: A pickup truck, a tent, and a butterfly net, good strong reading glasses to search for very tiny eggs and caterpillar damage to leaves, a notebook and a pencil to write notes in! In the field, you don’t need more than that. But before doing my fieldwork, I had spent a year going around museums all across the USA, a couple in Canada, and even in London and Paris collecting all the records for Edith’s checkerspot. I was looking for really precise location information like ‘it was at this spot, one mile down Parsons Road, on June the 19th, 1952’, because this species lives in tiny populations and is sedentary. That process alone took about a year, since at the time there were no digitized records and I had to look at pinned specimens and write their collecting information down by hand.

Once in the field, my work consisted of visiting each of these sites during the butterfly’s flight season. Since the season lasts only about a month, you have to estimate when they will be flying in each location in order to run a proper census. For this, you start by looking for adults. If you do not see adults, you do not stop there. You look for eggs, evidence of web, like bits of silks, damage from the overwintering larvae starting to feed…

You also look at the habitat: does it have a good quantity of healthy host plants? A good quantity of healthy nectar plants for adult food? If the habitat was not good, that location did not go into my study. Because I wanted to isolate the impact of climate change, from other factors like habitat degradation, pollution… At the larger sites, I often searched more than 900 plants before I felt like I had censused enough.

Today, when you go back to the fields you started monitoring decades ago, do you see things you were not able to see at the beginning of your work?

C. P.: I know to look for things I didn’t really look for when I started 40 years ago, or that my husband Michael [the biologist Michael Singer] didn’t look for when he started 50 years ago. For instance, we discovered that the height at which the eggs are laid is a bit higher now, and that turns out to be a really significant adaptation to climate change.

The eggs are being laid higher because the ground is getting far too hot. Last summer, we measured temperatures of 78°C (172.4°F) on the ground. So if a caterpillar falls, it dies. You can also see butterflies landing and immediately flying up, as it is way too hot for their feet and they’ll then fly onto vegetation or land on you.

In my early days, it wouldn’t have occurred to me that the height of where the eggs are laid could be important. That is why it is so important for biologists to simply watch their study organism, their habitat, to really pay attention. I see a lot of young biologists today who want to run in, grab a bunch of whatever their organism is, take it back to the lab, grind it up and do genetics or look at it in the lab. That’s fine, but if you don’t spend time watching your organism and its habitat, you can’t relate all your lab results back to what is actually happening in the wild.

Thanks to your work and that of your colleagues, we now know that living organisms are greatly affected by climate change and that many species must shift their range in order to survive. But we also know that it can be difficult to predict where they will be able to persist in the future. So what can be done to protect them? Where should we be protecting lands for them?

C. P.: That is the big question plaguing conservation biologists. If you go to the conservation biology meetings, a lot of people are getting depression because they don’t know what to do. We actually need to change the way we think of conservation, away from strict protection toward something more like a good insurance portfolio. We don’t know the future, therefore we need to develop a very flexible plan, one that we can adjust as we observe what’s happening on the ground. In other words, don’t lock yourself into one plan, Start instead with an array of approaches, because you don’t know which one will work.

We just published a paper on adapting, for land conservation, some decision-making approaches that have been around since the 1960s in fields known to be unpredictable, like economics, for instance, or urban water policy, where you don’t know in advance if it is going to be a wet year or a dry year. So urban planners came up with these approaches for dealing with uncertainty.

With modern computers, you can simulate 1000 futures and ask: if we take this action, what is happening? And you see it is good in these futures, but bad in those, and not too bad in others. What you’re looking for is a set of actions that is what they call robust – that performs well across the largest number of futures. For conservation, we did so by starting with standard bioclimatic models. We had about 700 futures for 22 species. It turns out that if we just protect where these species occur today, most organisms don’t survive. Only 1 or 2% of the futures actually contain those species in the same place. But what if you protect where it is now, but also where it’s expected to be 30% of the time, 50% of the time, 70% and so on? You have these different thresholds. And from these different future possibilities, we can determine, for instance, that if we protect this location and that one, we can cover 50% of areas where the models predict the organism persists in the future. By doing that, you can see that some actions are actually pretty robust, and they include combinations of traditional conservation, plus protecting new areas outside of where the species are now. Protecting where it is now is usually a good thing, but it is often not enough.

Another thing to bear in mind is that bigger is better. We do still need to protect lands for sure, and the bigger the better, especially in high biodiversity areas. You still want to protect those places, because species will be moving out, but also moving in. The area might end up with a completely different set of species than it has today, yet still remain a biodiversity hotspot, perhaps because it has a lot of mountains and valleys, and a diversity of microclimates.

On a global scale, we need to have 30 to 50 percent of land and ocean as relatively natural habitat, without necessarily requiring strict protection.

Between these areas we also need corridors to allow organisms to move without being killed immediately. If you have a bunch of crop land, wheat fields for example, anything trying to move through them is likely to die. So you need to develop seminatural habitats winding through these areas. If you have a river going through, a really good way to do this is just have a big buffer zone on either side of the river so that organisms can move though. It doesn’t have to be a perfect habitat for any particular organism, it just has to not kill them. Another point to highlight is that the public often doesn’t realize their own backyards can serve as corridors. If you have a reasonably sized garden, leave part of it unmown, with weeds. The nettles and the bramble are actually important corridors for a lot of animals. This can be done also on the side of roads.

Some incentives could encourage this. For example, giving people tax breaks for leaving certain private areas undeveloped. There are just all kinds of ways of thinking about it once you shift your mindset. But for scientists, the important shift is to not put all your eggs in one basket. You cannot just protect where it is now, or just pick one spot where you think an organism is going because your favorite model says so, or the guy down the corridor from you uses this model. At the same time, you cannot save everywhere a species might be in the future, it would be too expensive and impractical. Instead, you need to develop a portfolio of sites that is as robust as possible, given financial constraints and available partnerships, to make sure we won’t completely lose this organism. Then, when we stabilize the climate and eventually bring it back down, it’s got the habitat to recolonize and become happy and healthy and whole again.

Another issue that is very much on the minds of those involved in biodiversity protection today is hybridization. How do you view this phenomenon, which is becoming increasingly common?

C. P.: Species are moving around in ways they haven’t done in many thousands of years. As they are moving around, they keep bumping into each other. For example, polar bears are forced out of their habitat because the sea ice is melting. It forces them to be in contact with brown bears, grizzly bears, and so they mate. Once in a while, it’s a fertile mating, and you get a hybrid.

Historically, conservation biologists did not want hybridization, they wanted to protect the differences between species, the distinct behavior, look, diet, genetics… They wanted to preserve that diversity. Also, hybrids usually don’t do as well as the original two species, you get this depression of their fitness. So people tried to keep species separate, and were sometimes motivated to kill the hybrids to do so.

But climate change is challenging all of that. The species are running into each other all the time, so it is a losing battle. Also, we need to rethink how we approach biodiversity. Historically, conserving biodiversity meant protecting every species, and variety. But I believe we need to think more broadly: the goal should be to conserve a wide variety of genes.

Because when a population has strong genetic variation, it can evolve and adapt to an incredibly rapidly changing environment. If we fight hybridization, we may actually reduce the ability of species to evolve with climate change. To maintain high diversity after climate change – if that day ever comes – we need to retain as many genes as possible, in whatever form they exist. That may mean losing what we perceive as being a unique species, but if those genes are still there, it can revolve fairly rapidly, and that’s what we’ve seen with polar bears and grizzly bears.

In past warm periods, these species came into contact and hybridized. In the fossil record, polar bears disappear during certain periods, which suggests there were very few of them at the time. But then, when it got cold again, polar bears reappeared much faster than you’d expect if they were evolving from nothing. They likely evolved from genes that persisted in grizzly bears. We have evidence that this works and it is incredibly important.

Something that can be hard for non-scientists to understand is that, on the one hand we see remarkable examples of adaptation and evolution in nature (for instance trees changing the chemistry of their leaves in response to herbivores, or butterflies changing colors with altitude… ) while, on the other hand, we are experiencing massive biodiversity loss worldwide. Biodiversity seems incredibly adaptable, but is still collapsing. These two realities are sometimes hard to connect. How would you explain this to a non-specialist?

C. P.: Part of the reason is that ongoing climate change is happening very quickly. Another reason is that species have a pretty fixed physiological niche that they can live in. It is what we call a climate space, a particular mix of rainfall, humidity and dryness. There is some variation, but when you get to the edge of that space, the organism dies. We don’t really know why that is such a hard boundary.

When species face other types of changes like copper pollution, light and noise pollution, many of them have some genetic variation to adapt. That doesn’t mean these changes won’t harm them, but some species are able to adjust. For example, in urban environments today, we see house sparrows and pigeons that have managed to adapt.

So there are some things that humans are doing that species can adapt to, but not all. Facing climate change, most organisms don’t have existing genetic variation that would allow them to survive. The only thing that can bring in new variation to adapt to a new climate is either hybridizing – which will bring in new genes – or mutations, which is a very slow process. In 1-2 million years, today’s species would eventually evolve to deal with whatever climate we’re going into.

If you look back hundreds of thousands of years when you had the Pleistocene glaciations, when global temperatures changed by 10 to 12°C, what we saw is species moving. You didn’t see them staying in place and evolving.

Going back even further to the Eocene, the shifts were even bigger, with enormously higher CO2 and enormously warmer temperatures, species went extinct. As they can’t shift far enough, they die off. So that tells you that evolution to climate change is not something you expect on the time scale of a few 100 years. It’s on the time scale of hundreds of thousands to a couple of million years.

In one of your publications, you write: “Populations that appear to be at high risk from climate change may nonetheless resist extinction, making it worthwhile to continue to protect them, reduce other stressors and monitor for adaptive responses.” Can you give an example of this?

C. P.: Sure, let me talk about the Edith’s checkerspot, as that’s what I know the best. Edith’s checkerspot has several really distinctive subspecies that are genetically quite different from each other, with distinct behaviors, and host plants. One subspecies in southern California has been isolated long enough from the others that it is quite a genetic outlier. It’s called the Quino checkerspot.

It is a subspecies at the southern part of the range, and it’s being really slammed by climate change. It already has lost a lot of populations due to warming and drying. Its tiny host plant just dries up too fast. It’s lost a lot due to urbanization too: San Diego and Los Angeles have just wiped out most of its habitat. So you might say, well, give up on it, right?

My husband and I were on the conservation habitat planning for the Quino Checkerspot in the early 2000s. By that time, about 70% of its population had gone extinct.

My husband and I argued that climate change is going to slam them if we only protected the areas where they currently existed, because they were low elevation sites. But we thought, what about protecting sites, such as at higher elevations, where they don’t exist now?

There were potential host plants at higher elevation. They were different species that looked completely different, but in other areas Edith’s checkerspot used similar species. We brought some low elevation butterflies to this new host plant, and the butterflies liked it. That showed us that no evolution was needed. It just needed the Quino checkerspot to get up that high, and it would eat this, it could survive.

Therefore, we needed to protect the area where they were at the time, for them to be able to migrate, as well as this novel, higher habitat.

That’s what was done. Luckily, the higher area was owned by US Forest Service and Native American tribal lands. These tribes were really happy to be part of a conservation plan.

In the original area, a vernal pool was also restored. Vernal pools are little depressions in the grounds that are clay at the bottom. They fill up with water in the winter and entire ecosystems develop. Plants come up from seeds that were in the dry, baked dirt. You also get fairy shrimp and all kinds of little aquatic animals. The host plant of the Quino checkerspot pops out at the edge of the vernal pool. It is a very special habitat that dries up around April. By that time, the Quino checkerspot has gone through its whole life cycle, and it’s now asleep. All the seeds have dropped and are also dormant. The cycle then starts again the next November.

Sadly, San Diego’s been bulldozing all the vernal pools to create houses and condos. So in order to protect the Quino checkerspot, the Endangered fish and wildlife service restored a vernal pool on a small piece of land that had been full of trash and all-terrain vehicles. They carefully dug out a shallow depression, lined it with clay and planted vegetation to get it going. Among other things, they planted Plantago erecta, which Quino checkerspot lives off.

Within three years, this restored land had almost all of the endangered species it was designed for. Most of them had not been brought in. They just colonized this new pool, including Quino checkerspot.

After that, some Quino checkerspot were also found in the higher-environment habitat. I was blown away to be honest. We didn’t know this butterfly would be able to get up the mountain. I thought we’d have to pick up eggs and move them. The distances aren’t large (a few kilometers over, or 200 m upward), but remember that this butterfly doesn’t normally move much – it mostly stays where it was born.

Was there a wildlife corridor between these two areas?

C. P.: There were some houses, but they were very sparse, with lots of natural scrubby stuff in between. There weren’t really host plants for the Quino checkerspots. But it would allow them to fly through, have wild nectar plants on the way and not be killed. That’s the big point. A corridor doesn’t have to support a population. It just has to not kill it.

You too have had to relocate during your career in order to continue your research in ecology without being affected by the political climate. Over the past year in France, you have been asked to speak about this on numerous occasions and have been the subject of many articles describing you as a scientific refugee. In the United States, does this background also generate curiosity and media interest?

C. P.: A lot of colleagues, but also just people I know and have not necessarily collaborated with have asked me: How did you do that? How hard is it to get a visa? Do people speak English in France? But what’s interesting is the media in the USA has taken no interest. The media attention has been entirely outside of the USA, in Canada and Europe.

I don’t think Americans understand how much damage is being done to academia, education and research. I mean, even my own family doesn’t understand how much harm is being done. It’s difficult to explain to them because several of them are Trump supporters, but you would think the media would talk about that.

Most of the media have articles about damage to the university structure and damage to education, banning of books for instance, or the attempt to have an education system that only teaches what JD Vance wants people to learn. But you don’t really have a lot in those articles about people leaving. I think Americans can sometimes be very arrogant. They just presume America is the best and that no one would leave America to work somewhere else.

And it’s true that the USA traditionally has had such amazing opportunities, with so much funding from all kinds: many governmental agencies, funding many different projects, but also private donors, NGOs… All of this really literally stopped just cold.

In order to get people interested in biodiversity conservation and move them out of denial, it can be tempting to highlight certain topics, such as the impact on human health. This is a topic you have already worked on. Does it resonate more?

C. P.: I’ve always been interested in human health. I was going to be a medical researcher early on and I switched. But as soon as I started publishing the results that we were getting on the extent of species movements, the first thing I thought of was, ‘well diseases are going to be moving too’. So my lab’s work on human health focuses on how climate change is affecting where diseases, their vectors, and their reservoirs are spreading. One of my grad students documented the movement of leishmaniasis into Texas, going northward into Texas related to climate change.

In the IPCC we documented malaria, dengue and three other tropical diseases that have moved into Nepal, where they’ve never been before, at least in historical record, and that’s related to climate change, not to agricultural changes.

We also have new diseases emerging in the high Arctic. But not many people live in the high Arctic. It’s the Inuit communities that are being affected, so it gets downplayed by politicians. In Europe,the tiger mosquito is spreading into France, carrying its diseases with it.

Leishmaniasis is also already present in France, one species so far, but predictions suggest that four or five more species could arrive very soon. Tick-borne diseases are also increasing and moving north across Europe. So we are seeing the effect of climate change on human disease risk in Europe right now. People just aren’t aware of it.

You mentioned your family, some of whom are Trump supporters. Are you able to talk about your work with them?

C. P.: In my family, the only option is to not talk about it, and it’s agreed upon by everyone. It’s been that way for a long time about politics, even religion. We all love each other. We want to get along. We don’t want any divisions. So we kind of grow up knowing there are just certain topics you don’t talk about. Occasionally, climate change does come up and it gets difficult and it’s like, that’s why we don’t talk about it. So it’s not been possible to have an open conversation about it. I’m sorry about that, but I’m not going to lose my family. Nor, obviously, just push to convince them. I mean, if they want to know about it, they know where to come.

But I’ve also experienced working with people who have very different beliefs from mine. When I was still in Texas I worked with the National Evangelical Association. We both wanted to preserve biodiversity. They see it as God’s creation, I just think it’s just none of man’s business to destroy the Earth and I am an atheist, but that is fine. We did a series of videos together where I explained the effect of global warming. The result was wonderful.

This article is published as part of the 20th anniversary celebrations of the French Agence Nationale de la Recherche (ANR). Camille Parmesan is a winner of the “Make Our Planet Great Again” (MOPGA) program managed by the ANR on behalf of the French government. The ANR’s mission is to support and promote the development of fundamental and applied research in all disciplines, and to strengthen the dialogue between science and society.

Camille Parmesan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.