11.01.2026 à 15:41

Quand les IA cadrent l’information et façonnent notre vision du monde

Texte intégral (1938 mots)

Les grands modèles de langage façonnent notre perception de l’information, au-delà de l’exactitude ou inexactitude des faits présentés. Dans cette optique, comprendre et corriger les biais de l’intelligence artificielle est crucial pour préserver une information fiable et équilibrée.

La décision de Meta de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis a suscité une vague de critiques dans les milieux de la technologie et des médias (NDT : En France, le programme est maintenu). En jeu, les conséquences d’une pareille décision en termes de confiance et de fiabilité du paysage informationnel numérique, en particulier lorsque des plates-formes guidées par le seul profit sont en grande partie laissées à elles-mêmes pour se réguler.

Ce que ce débat a largement négligé, toutefois, c’est qu’aujourd’hui les grands modèles de langage d’intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus utilisés pour rédiger des résumés d’actualité, des titres et des contenus qui captent votre attention bien avant que les mécanismes traditionnels de modération des contenus puissent intervenir.

Le problème ne se limite pas à des cas évidents de désinformation ou de contenus préjudiciables qui passeraient entre les mailles du filet en l’absence de modération. Ce qui se joue dans l’ombre, c’est comment des informations factuellement justes peuvent être sélectionnées, présentées et valorisées de façon à orienter la perception du public.

En générant les informations que les chatbots et assistants virtuels présentent à leurs utilisateurs, les grands modèles de langage (LLM) influencent progressivement la manière dont les individus se forgent une opinion. Ces modèles sont désormais également intégrés aux sites d’information, aux plates-formes de réseaux sociaux et aux services de recherche, devenant ainsi la principale porte d’accès à l’information.

Des études montrent que ces grands modèles de langage font bien plus que simplement transmettre de l’information. Leurs réponses peuvent mettre subtilement en avant certains points de vue tout en en minimisant d’autres, souvent à l’insu des utilisateurs.

Biais de communication

Mon collègue, l’informaticien Stefan Schmid, et moi-même, chercheur en droit et politiques des technologies, montrons dans un article à paraître dans la revue Communications of the ACM que les grands modèles de langage présentent un biais de communication. Nous constatons qu’ils peuvent avoir tendance à mettre en avant certaines perspectives tout en en omettant ou en atténuant d’autres. Un tel biais est susceptible d’influencer la manière dont les utilisateurs pensent ou ressentent les choses, indépendamment du fait que l’information présentée soit vraie ou fausse.

Les recherches empiriques menées ces dernières années ont permis de constituer des jeux de données de référence qui mettent en relation les productions des modèles avec les positions des partis avant et pendant les élections. Elles révèlent des variations dans la manière dont les grands modèles de langage actuels traitent ces contenus publics. Le simple choix de la persona (l’identité fictive implicitement assignée au modèle) ou du contexte dans la requête suffit à faire glisser subtilement les modèles actuels vers certaines positions, sans que la justesse factuelle des informations soit remise en cause.

Ces glissements révèlent l’émergence d’une forme de pilotage fondée sur la persona : la tendance d’un modèle à aligner son ton et ses priorités sur ce qu’il perçoit comme les attentes de l’utilisateur. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se présente comme militant écologiste et un autre comme chef d’entreprise, un modèle peut répondre à une même question sur une nouvelle loi climatique en mettant l’accent sur des préoccupations différentes, tout en restant factuellement exact dans les deux cas. Les critiques pourront par exemple porter, pour l’un, sur le fait que la loi n’aille pas assez loin dans la promotion des bénéfices environnementaux, et pour l’autre, sur les contraintes réglementaires et les coûts de mise en conformité qu’elle impose.

Un tel alignement peut facilement être interprété comme une forme de flatterie. Ce phénomène est appelé « sycophancy » (NDT : Si en français, le sycophante est un délateur, en anglais il désigne un flatteur fourbe), les modèles disant en pratique aux utilisateurs ce qu’ils ont envie d’entendre. Mais si la « sycophancy » est un symptôme de l’interaction entre l’utilisateur et le modèle, le biais de communication est plus profond encore. Il reflète des déséquilibres dans la conception et le développement de ces systèmes, dans les jeux de données dont ils sont issus et dans les incitations qui orientent leur perfectionnement. Lorsqu’une poignée de développeurs dominent le marché des grands modèles de langage et que leurs systèmes présentent systématiquement certains points de vue sous un jour plus favorable que d’autres, de légères différences de comportement peuvent se transformer, à grande échelle, en distorsions significatives de la communication publique.

Ce que la régulation peut – et ne peut pas – faire

Les sociétés contemporaines s’appuient de plus en plus sur les grands modèles de langage comme interface principale entre les individus et l’information. Partout dans le monde, les gouvernements ont lancé des politiques pour répondre aux préoccupations liées aux biais de l’IA. L’Union européenne, par exemple, avec l’AI Act et le règlement européen sur les services numériques, cherche à imposer davantage de transparence et de responsabilité. Mais aucun de ces textes n’est conçu pour traiter la question plus subtile du biais de communication dans les réponses produites par l’IA.

Les partisans de la régulation de l’IA invoquent souvent l’objectif d’une IA neutre, mais une neutralité véritable est le plus souvent hors d’atteinte. Les systèmes d’IA reflètent les biais inscrits dans leurs données, leur entraînement et leur conception, et les tentatives pour réguler ces biais aboutissent fréquemment à remplacer une forme de biais par une autre.

Et le biais de communication ne se limite pas à l’exactitude : il concerne la production et le cadrage des contenus. Imaginons que l’on interroge un système d’IA sur un texte législatif controversé. La réponse du modèle est façonnée non seulement par les faits, mais aussi par la manière dont ces faits sont présentés, par les sources mises en avant, ainsi que par le ton et le point de vue adoptés.

Cela signifie que la racine du problème des biais ne réside pas seulement dans la correction de données d’entraînement biaisées ou de sorties déséquilibrées, mais aussi dans les structures de marché qui orientent la conception des technologies. Lorsque seuls quelques grands modèles de langage (LLM) contrôlent l’accès à l’information, le risque de biais de communication s’accroît. Une atténuation efficace des biais suppose donc de préserver la concurrence, de renforcer la responsabilité portée par les utilisateurs et tout en restant ouvert aux différentes conceptions et offres de LLM du côté du régulateur.

La plupart des réglementations actuelles visent soit à interdire des contenus préjudiciables après le déploiement des technologies, soit à contraindre les entreprises à réaliser des audits avant leur mise sur le marché. Notre analyse montre que si les contrôles en amont et la supervision a posteriori peuvent permettre d’identifier les erreurs les plus manifestes, ils sont souvent moins efficaces pour traiter les biais de communication subtils qui émergent au fil des interactions avec les utilisateurs.

Aller au-delà de la régulation de l’IA

Il est tentant de croire que la régulation peut éliminer l’ensemble des biais des systèmes d’IA. Dans certains cas, ces politiques peuvent être utiles, mais elles échouent le plus souvent à traiter un problème plus profond : les incitations qui déterminent les technologies chargées de communiquer l’information au public.

Nos travaux montrent qu’une solution plus durable réside dans le renforcement de la concurrence, de la transparence et d’une participation effective des utilisateurs, afin de permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans la manière dont les entreprises conçoivent, testent et déploient les grands modèles de langage.

Ces orientations sont essentielles car, in fine, l’IA n’influencera pas seulement les informations que nous recherchons et l’actualité que nous consommons au quotidien : elle jouera aussi un rôle déterminant dans la façon dont nous imaginons la société de demain.

Adrian Kuenzler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.01.2026 à 15:41

Après l’abattage de milliers de chevaux sauvages, le parc australien du Kosciuszko retrouve peu à peu ses paysages

Texte intégral (3521 mots)

Dans le parc national du Kosciuszko, la diminution de la population de brumbies, les chevaux sauvages, ouvre une chance de restauration pour les écosystèmes fragiles du massif. Celles et ceux qui parcourent le parc au quotidien en voient déjà les premiers effets.

Dans le parc national du Kosciuszko, en pleines Alpes australiennes, le paysage évolue lentement. Des zones de végétation, autrefois rasées par les chevaux, repoussent. Les berges de ruisseaux, longtemps érodées, paraissent moins tassées sur les bords. Les visiteurs croisent aussi moins de chevaux immobiles sur les routes, ce qui représentait un réel danger pour la circulation.

En 2023, en effet, la Nouvelle-Galles du Sud a autorisé l’abattage aérien de chevaux sauvages dans le parc national du Kosciuszko. Et fin novembre, le gouvernement a adopté un projet de loi abrogeant le texte qui reconnaissait aux brumbies ou chevaux sauvages un « statut patrimonial » dans le parc (NDT : ces chevaux, arrivés d’Angleterre avec les premiers colons ont été au centre d’une bataille culturelle culturelle ces dernières années).

Ce changement a supprimé les protections juridiques dont bénéficiaient les chevaux dans le parc, qui les distinguaient des autres espèces introduites comme les cerfs, les porcs, les renards et les lapins. Désormais, ils sont traités en Australie de la même manière que les autres espèces invasives, rétablissant une cohérence dans la gestion de leur impact sur les paysages.

La dernière enquête estime qu’environ 3 000 chevaux subsistent dans le parc national du Kosciuszko, contre quelque 17 000 il y a un an. Plus de 9 000 chevaux ont été abattus depuis 2021.

Le plan de gestion actuellement en vigueur prévoit de conserver 3 000 de ces chevaux, un compromis entre protection des écosystèmes et sauvegarde de la valeur patrimoniale de ces animaux. Il doit s’appliquer jusqu’à la mi-2027.

Quels sont les effets environnementaux de la réduction du nombre de chevaux à Kosciuszko ? Et à quoi le parc pourrait-il ressembler à l’avenir ?

Les dégâts

Depuis des décennies, les chevaux sauvages constituent une source majeure de dégradations écologiques dans les paysages alpins du Kosciuszko. Leur impact dans ces milieux d’altitude fragiles s’est particulièrement accru au cours de la dernière décennie, période pendant laquelle leur population a augmenté de manière incontrôlée.

Des études empiriques et des analyses d’images satellites montrent que les brumbies réduisent la couverture végétale, dégradent la structure des sols et endommagent les berges des cours d’eau, les tourbières et les marais alpins – des sols riches en carbone formés sur des dizaines de milliers d’années.

Une partie de ces dégâts résulte de leur alimentation, fondée sur des graminées et des plantes herbacées alpines à croissance lente. Un cheval consomme généralement l’équivalent de 2 % de sa masse corporelle par jour, soit environ 8 kilogrammes quotidiens. À titre de comparaison, le plus grand herbivore indigène des hauts plateaux, le kangourou gris de l’Est, consomme environ 600 grammes par jour, c’est 13 fois moins.

Mais l’essentiel des dégâts est causé par leurs sabots. Les chevaux sauvages parcourent jusqu’à 50 kilomètres par jour, et leurs sabots durs écrasent les couches de mousses à sphaignes, compactant en profondeur les sols tourbeux. Ces plantes et ces sols fonctionnent normalement comme des éponges à restitution lente, stockant l’eau de fonte des neiges et alimentant les cours d’eau tout au long de l’été. Et contrairement aux wombats, aux kangourous et à d’autres espèces indigènes, les chevaux sauvages se déplacent en file indienne, traçant de profonds sentiers qui quadrillent les prairies alpines et les assèchent.

Ces transformations affectent l’ensemble de l’écosystème. Les scinques alpins, les rats à dents larges, les grenouilles corroboree, les phalangers pygmées des montagnes et les poissons indigènes dépendent tous d’une végétation dense, de tapis de mousse intacts ou de cours d’eau exempts de sédiments – soit précisément les éléments que les chevaux dégradent.

Les cours d’eau ont été particulièrement touchés. Les Alpes australiennes fournissent près d’un tiers des eaux de surface qui alimentent le bassin Murray-Darling (NDT : le plus vaste bassin hydrographique d’Australie), mais le piétinement des chevaux le long des cours d’eau trouble des rivières jusque-là limpides et déstabilise les apports lents et réguliers dont dépendent ces bassins versants.

Ces impacts ne se limitent pas au parc. Ces dernières années, de nombreux chevaux ont gagné des zones voisines, notamment des forêts domaniales, où leurs perturbations s’ajoutent aux effets de l’exploitation forestière commerciale et mettent en danger les visiteurs et les campeurs.

Si l’attention s’est surtout concentrée sur les effets des brumbies au Kosciuszko et, plus largement, dans les écosystèmes alpins, près d’un demi-million de chevaux sauvages affectent les paysages à l’échelle de toute l’Australie, les forêts tropicales claires et les zones semi-arides étant les plus durement touchées.

Ce que nous avons observé jusqu’à présent

Nous avons passé beaucoup de temps dans le parc au cours de l’année écoulée et avons commencé à remarquer de petits changements dans les hauts plateaux, cohérents avec ce que l’on pourrait attendre du programme de contrôle des animaux sauvages.

Nous voyons moins de chevaux lors de nos journées sur le terrain. Dans les zones régulièrement piétinées, de petites poches de végétation réapparaissent sur les surfaces dénudées. Même certaines berges, érodées de longue date, paraissent plus souples sur les bords.

Ces observations restent strictement anecdotiques et ne constituent pas des preuves formelles. Mais elles suggèrent un paysage qui commence à se « réoxygéner » à mesure que la pression diminue. Il y a aussi un aspect sécuritaire. Quiconque circule sur les routes alpines connaît la surprise, au sortir d’un virage dans les eucalyptus, de se retrouver nez à nez avec un cheval, voire un troupeau, sur le bitume. Moins de chevaux signifie moins de ces rencontres dangereuses pour les chercheurs, le personnel des parcs nationaux et les visiteurs.

Le retour progressif

Avec beaucoup moins de chevaux dans les hauts plateaux, la pression commence à diminuer. À mesure que le piétinement diminue, les tourbières et les marais devraient commencer à se régénérer et à retenir l’eau plus longtemps. Les tapis de mousse repousseront et d’autres plantes productrices de tourbe pourront s’implanter à nouveau dans des sols qui ne sont plus constamment compactés et surpâturés.

Moins de pâturage signifie également que les herbes alpines, les carex et les graminées des neiges retrouveront de l’espace pour se développer. Les sols nus vont se stabiliser, les berges des cours d’eau se rétablir et les lits des ruisseaux commencer à se dégager.

Ces améliorations se répercutent sur l’ensemble de l’écosystème : des sols plus stables et une végétation plus dense créent un habitat plus favorable aux grenouilles, aux scinques, aux petits mammifères et aux invertébrés qui dépendent d’environnements alpins frais, humides et structurés.

La récupération prendra du temps – des décennies, et non des mois. Des études empiriques à long terme seront indispensables pour suivre les changements et identifier les zones du parc où des efforts de restauration ciblés seront nécessaires pour accélérer le rétablissement.

Enfin, une vraie chance

Rien de tout cela ne se produira en un claquement de doigts. Les écosystèmes alpins se régénèrent lentement, et des décennies de dégâts ne peuvent pas être effacées du jour au lendemain. Les courtes saisons de croissance font que les plantes repoussent progressivement, et non par à-coups. De nombreuses pentes et berges de ruisseaux portent encore les cicatrices du pâturage bovin plus de 60 ans après le départ du bétail. Les perturbations perdurent ici pendant des générations.

La diminution du nombre de chevaux n’est qu’un début, mais c’est une étape essentielle. Et désormais – avec moins de chevaux sur le terrain et la suppression des barrières légales – le parc du Kosciuszko dispose enfin d’une voie réaliste vers la restauration. La prochaine décennie déterminera combien de son fragile patrimoine alpin pourra finalement être retrouvé.

David M. Watson reçoit des financements de recherche du gouvernement fédéral (via l’ARC, le DAFF, le DCCEEW) et siège aux conseils d’administration du Holbrook Landcare Network et des Great Eastern Ranges. Il a exercé deux mandats au sein du Comité scientifique des espèces menacées de la Nouvelle-Galles du Sud, avant de démissionner lorsque la Wild Horse Heritage Act est entrée en vigueur en juin 2018.

Patrick Finnerty est actuellement directeur pour les carrières émergentes en écologie à l’Ecological Society of Australia, coordinateur des jeunes chercheurs à l’Australasian Wildlife Management Society, et membre du conseil de la Royal Zoological Society of NSW. Il reçoit des financements de l’Australian Research Council.

11.01.2026 à 15:40

Cinq pistes pour éviter les clichés sur l’apprentissage et aider les élèves à progresser

Texte intégral (2351 mots)

C’est pour apprendre que les élèves se rendent chaque jour en classe. Mais savent-ils bien toujours ce que cela signifie réellement ? Les fausses croyances sur la manière dont on acquiert des connaissances sont nombreuses, et elles peuvent compliquer la tâche des enfants et des adolescents. Quelques pistes pour les aider à réajuster leurs méthodes de travail et augmenter leurs chances de réussite.

Au cours de mes années d’enseignement des sciences au collège, au lycée et à l’université, j’ai constaté que certains de mes élèves résistaient à l’exercice de ce que les pédagogues appellent la pensée de haut niveau, incluant l’analyse, la pensée créative et critique, et la résolution de problèmes.

Par exemple, lorsque je leur ai demandé de tirer des conclusions à partir de données ou de mettre au point un protocole pour tester une idée, certains élèves ont répondu : « Pourquoi ne nous dites-vous pas quoi faire ? » ou « N’est-ce pas le rôle de l’enseignant que de nous donner les bonnes réponses ? »

En d’autres termes, mes élèves avaient développé une forte idée préconçue selon laquelle le savoir provient de l’autorité. Après enquête, mes collègues et moi-même avons conclu que ces croyances sur l’apprentissage influençaient leur approche de nos cours, et donc ce qu’ils étaient capables d’apprendre.

Tous les élèves arrivent en classe avec des croyances diverses sur ce que signifie apprendre. Dans le domaine de l’éducation, la croyance la plus recherchée est peut-être ce que nous appelons avoir un état d’esprit de croissance. Les élèves ayant un état d’esprit de croissance croient qu’ils peuvent s’améliorer et continuer à apprendre. En revanche, les élèves ayant un état d’esprit fixe ont du mal à croire qu’ils peuvent approfondir leurs connaissances sur le sujet qu’ils étudient. Lorsque les élèves disent « Je suis nul en maths », ils font preuve d’un état d’esprit fixe.

À lire aussi : À l’école, ce que les élèves pensent de leur intelligence influence leurs résultats

En tant qu’enseignants, nous essayons non seulement d’aider les élèves à comprendre le sujet traité, mais nous cherchons également à leur inculquer des croyances justes sur l’apprentissage afin que rien ne vienne entraver leur capacité à assimiler de nouvelles informations.

Outre l’état d’esprit de croissance, je soutiens que cinq autres croyances sont particulièrement importantes à promouvoir dans les salles de classe afin d’aider les élèves à mieux apprendre et à mieux se préparer au monde moderne.

Apprendre, c’est comprendre

Certains élèves et enseignants assimilent l’apprentissage à la mémorisation.

Si la mémorisation joue un rôle dans l’apprentissage, l’apprentissage approfondi repose quant à lui sur la compréhension. Les élèves ont tout intérêt à reconnaître que l’apprentissage consiste à expliquer et à relier des concepts entre eux pour leur donner un sens.

Se concentrer trop sur la mémorisation peut masquer des lacunes.

Par exemple, je travaillais un jour avec un élève de maternelle qui m’a fièrement montré qu’il savait réciter les chiffres de 1 à 20. Je lui ai alors demandé de compter les crayons sur le bureau. L’élève n’a pas compris ma demande. Il n’avait pas fait le lien entre ces nouveaux mots et le concept des chiffres.

Pour aider les élèves à reconnaître l’importance de la compréhension dans l’apprentissage, les enseignants et les parents peuvent leur poser des questions telles que « Pourquoi est-il préférable de relier une nouvelle idée à une ancienne idée plutôt que d’essayer simplement de mémoriser la réponse ? » ou « Pourquoi une explication est-elle plus utile qu’une simple réponse ? »

Apprendre est un défi

La conviction des élèves selon laquelle l’apprentissage s’apparente à la mémorisation peut refléter une croyance connexe selon laquelle la connaissance est simple et l’apprentissage devrait être facile.

Au contraire, les éducateurs veulent que les élèves acceptent la complexité et les défis qu’elle comporte. En se confrontant aux nuances et à la complexité, les élèves fournissent l’effort mental nécessaire pour former et renforcer de nouvelles connexions dans leur pensée.

Lorsque les élèves pensent que les connaissances sont simples et que l’apprentissage devrait être facile, leur engagement dans la réflexion de haut niveau, nécessaire pour appréhender la complexité et les nuances, en pâtit.

Pour aider les élèves en difficulté à saisir une idée complexe, les enseignants et les parents peuvent leur poser des questions qui les aident à comprendre pourquoi l’apprentissage est complexe et nécessite des efforts.

Apprendre prend du temps

Lorsque les élèves pensent que l’apprentissage est simple et facile, les enseignants ne devraient pas s’étonner qu’ils pensent également que l’apprentissage doit être rapide.

Au contraire, les élèves doivent comprendre que l’apprentissage approfondi prend du temps. Si les élèves pensent que l’apprentissage est rapide, ils sont moins enclins à rechercher des défis, à explorer les nuances ou à réfléchir et à établir des liens entre les idées. Malheureusement, de nombreux programmes scolaires condensent tellement d’objectifs d’apprentissage en un laps de temps très court que la croyance en un apprentissage rapide est subtilement renforcée.

Si les enseignants peuvent faire preuve de créativité dans l’utilisation du matériel pédagogique et consacrer plus de temps à inciter les élèves à explorer la complexité et à établir des liens, le simple fait de passer plus de temps sur un concept peut ne pas suffire à changer les convictions des élèves en matière d’apprentissage.

Pour aider les élèves à changer leur façon de penser, je leur demande de discuter de questions telles que « Pourquoi pensez-vous que la compréhension de concepts complexes prend autant de temps ? » ou « Pourquoi une seule leçon ne suffirait-elle pas pour couvrir ce concept ? » Grâce à ces questions, mes collègues et moi avons constaté que les élèves commencent à reconnaître que l’apprentissage approfondi est lent et prend du temps.

L’apprentissage est un processus continu

Les étudiants doivent également comprendre que l’apprentissage n’a pas de fin.

Malheureusement, beaucoup d’étudiants considèrent l’apprentissage comme une destination plutôt que comme un processus continu. Or, comme la connaissance comporte un degré inhérent d’incertitude et qu’un apprentissage accru révèle souvent une complexité accrue, l’apprentissage doit être continu.

Pour aider les élèves à s’interroger sur cette conviction, les enseignants et les parents pourraient leur poser les questions suivantes : « Comment pensez-vous que vos connaissances ont évolué au fil du temps ? » et « Comment pensez-vous que votre apprentissage va évoluer à l’avenir ? »

L’apprentissage ne se fait pas uniquement auprès des enseignants

Je me souviens qu’un lycéen m’avait dit : « Les enseignants sont censés nous donner les réponses pour que nous sachions quoi écrire à l’examen. »

Cet élève avait apparemment compris les « règles du jeu » et n’était pas content lorsque son professeur essayait de l’inciter à réfléchir de manière plus approfondie. Il s’accrochait à un modèle d’apprentissage par transmission, reposant sur des figures d’autorité.

Au contraire, les élèves doivent comprendre que l’apprentissage provient de nombreuses sources, notamment de leurs expériences, de leurs pairs et de leur propre réflexion, autant que de figures d’autorité.

Même si les enseignants et les parents peuvent hésiter à remettre en cause leur propre autorité, ils rendent un mauvais service aux élèves lorsqu’ils ne les préparent pas à remettre en question les figures d’autorité et à aller au-delà.

Pour aider les élèves à changer leur façon de penser, les enseignants peuvent leur demander de réfléchir à la question suivante : « Pourquoi le fait d’apprendre à partir de sources multiples peut-il vous aider à mieux comprendre la complexité et les nuances d’un concept ? »

Changer nos croyances sur l’apprentissage

Souvent, les enseignants et les parents pensent que les occasions de faire appel à un raisonnement de haut niveau suffisent à aider leurs élèves à développer de meilleures croyances concernant l’apprentissage.

Mais de telles croyances nécessitent une attention explicite et doivent être prévues dans les cours. Pour ce faire, il convient de poser des questions ciblant des croyances spécifiques, telles que celles mentionnées dans la chacune des sections précédentes.

Les conversations que j’ai pu avoir par ce biais avec les élèves étaient très intéressantes. De plus, aider les enfants à développer des croyances plus solides sur l’apprentissage est peut-être la chose la plus importante que les enseignants puissent faire pour les préparer à l’avenir.

Jerrid Kruse a reçu des financements de la National Science Foundation, du NASA Iowa Space Grant Consortium et de la William G. Stowe Foundation.

10.01.2026 à 17:25

Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises

Texte intégral (2894 mots)

Des centres urbains, où se concentrent les hauts revenus, aux territoires périphériques, où ils disparaissent, la carte des foyers les plus aisés de France raconte une histoire singulière des inégalités. En retraçant leur répartition géographique depuis 1960, une nouvelle étude éclaire les conséquences spatiales des transformations structurelles de l’économie française, et les tensions sociales et politiques qu’elles continuent d’alimenter.

Réduire les écarts entre territoires est un objectif récurrent des politiques publiques, en France comme en Europe. L’Union européenne (UE) en a fait un principe fondateur, inscrit à l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) :

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci vise à réduire les écarts entre les niveaux de développement des diverses régions. »

Pourtant, cet objectif est aujourd’hui plus que jamais mis à l’épreuve. En France, comme ailleurs, les dernières décennies ont vu s’accentuer un sentiment de fracture territoriale : d’un côté, quelques grandes métropoles concentrent les emplois qualifiés, les sièges d’entreprises, les services de haut niveau ; de l’autre, de vastes espaces voient leurs activités industrielles décliner, leurs jeunes partir et leurs revenus stagner.

Ces déséquilibres économiques ne sont pas sans conséquence sociale ou politique, comme les dernières années l’ont montré avec force. Des ronds-points des « gilets jaunes » aux cartes électorales où se lit la progression de l’abstention ou du vote pour les partis extrêmes, la colère sociale a souvent une géographie. Là où les opportunités économiques se raréfient, les perspectives se referment, le sentiment d’injustice s’installe, et une question fondamentale émerge : que devient une société lorsque les perspectives de réussite se concentrent exclusivement dans quelques territoires ?

Un indicateur plus fin pour comprendre ces enjeux

Comprendre ces enjeux suppose d’abord de bien les mesurer. Or, les indicateurs couramment utilisés dans la littérature économique tendent à masquer la réalité des disparités territoriales. On analyse souvent le développement d’une région à l’aune du produit intérieur brut par habitant ou du revenu moyen, sans tenir compte des différences de structures sociales : ici, une forte proportion de ménages aisés et modestes ; là, une population plus homogène, composée de classes moyennes. Ainsi, la répartition des revenus constitue un élément central pour comprendre les dynamiques locales.

À lire aussi : Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?

Dans un article à paraître dans le Journal of Economic Geography, nous avons voulu dépasser ces limites en construisant une base de données inédite retraçant la répartition des foyers fiscaux appartenant aux 10 % et aux 1 % les plus aisés dans les départements de France hexagonale depuis 1960. Ce travail, rendu possible par une collecte de longue haleine dans les archives du ministère des finances, offre pour la première fois la possibilité d’observer sur plus d’un demi-siècle la géographie des hauts revenus en France et les transformations qu’elle révèle.

À partir de ces données, nous proposons un indicateur simple mais riche de sens : la part des très hauts revenus (Top 1 %) et des hauts revenus (Top 10 % moins Top 1 %) dans la population locale. On peut interpréter ces indicateurs comme la probabilité, pour un individu, d’appartenir aux ménages aisés selon le territoire où il vit.

Cette approche offre un regard nouveau sur les fractures territoriales contemporaines. Là où les opportunités économiques s’amenuisent, les plus qualifiés, les plus ambitieux, les plus mobiles partent ailleurs, laissant derrière eux des territoires appauvris en capital humain et en perspectives. Ces départs nourrissent à leur tour un sentiment de déclassement collectif, l’impression diffuse que « le progrès se passe ailleurs ».

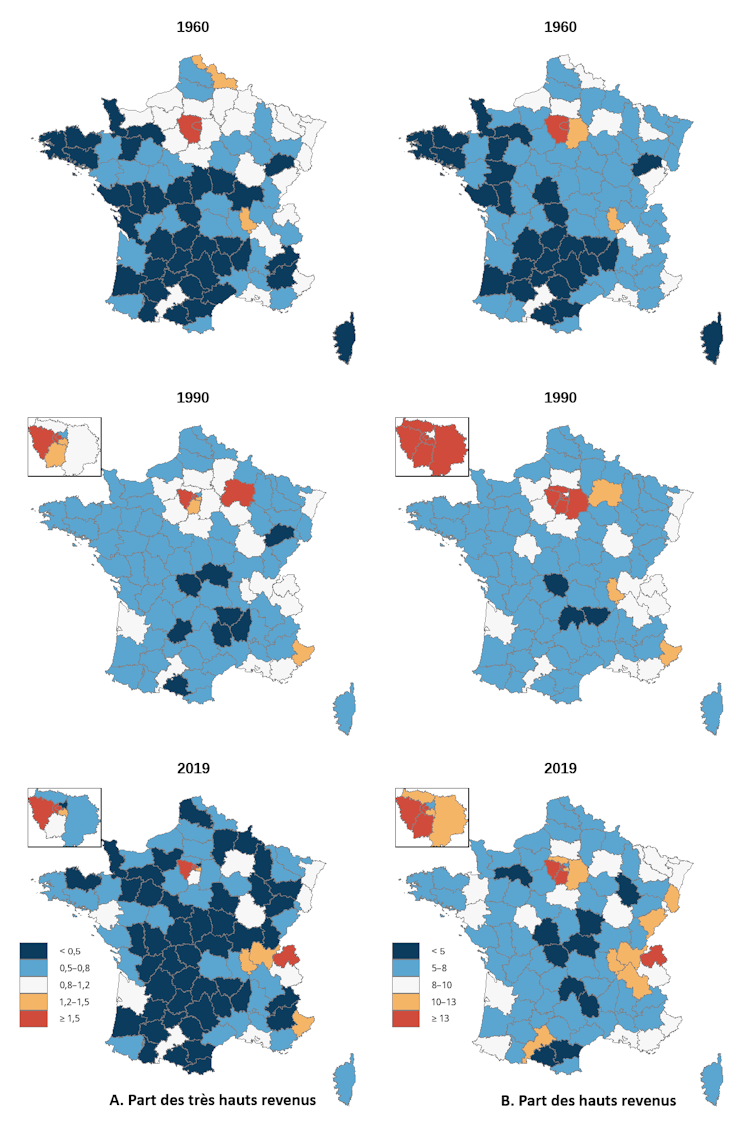

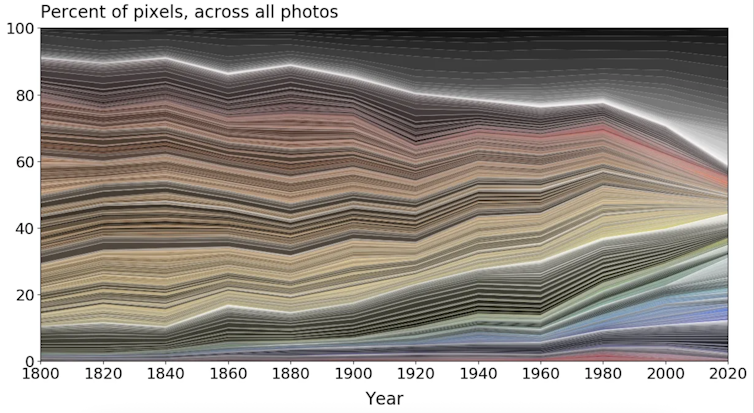

Les cartes de la figure 1 retracent plus de soixante ans d’histoire sociale du territoire français. Elles montrent, pour trois dates clés (1960, 1990 et 2019), la part des ménages appartenant aux très hauts revenus (à gauche) et aux hauts revenus (à droite). Si les foyers fiscaux aisés étaient répartis uniformément, ces parts seraient respectivement de 1 % et de 9 % dans tous les départements : ce sont les zones blanches sur les cartes. Dans la réalité, ce n’est pas le cas : les nuances d’orange et de rouge signalent donc une surreprésentation locale, les teintes de bleu une sous-représentation. Il faut enfin rappeler que la géographie administrative de l’Île-de-France est passée de trois départements au début des années 1960 à huit aujourd’hui.

L’importance de la ligne Caen-Annecy dans les années 1960

En 1960, la France des très hauts revenus est très largement structurée par une ligne Caen-Annecy. Au sud, la part des foyers aux très hauts revenus dans la population locale est faible, souvent moins de 0,5 % (nous l’estimons par exemple à 0,1 % en Lozère). Seules quelques zones urbaines ou industrielles (Rhône, Haute-Garonne, Isère, Haute-Savoie) se distinguent légèrement. Au nord, la présence des foyers les plus aisés s’intensifie, notamment en région parisienne, où la part atteint 2,6 % dans le département de la Seine et 1,6 % en Seine-et-Oise, ou dans le département du Nord.

Trente ans plus tard, la ligne Caen–Annecy a perdu son sens. Les départements où les très hauts revenus sont rares se concentrent près du Massif central (0,4 % en Lozère). Un second pôle où se concentrent les foyers aux très hauts revenus s’est formé à la frontière suisse (Ain, Savoie, Haute-Savoie), tandis que la Côte d’Azur, les métropoles du Sud-Ouest (Toulouse, Bordeaux) et quelques villes du centre (Dijon, Tours) gagnent en attractivité. On observe une forte polarisation en Île-de-France : les très hauts revenus sont très présents à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, mais très peu nombreux en Seine-Saint-Denis.

Une nouvelle géographie aujourd’hui

En 2019, la rupture est manifeste. Les très hauts revenus sont absents dans la plupart des départements de la « diagonale du vide », tandis que la France des très hauts revenus se réduit à quelques pôles métropolitains (Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, Dijon, Strasbourg, Nice) qui conservent des parts proches de 1 % et à la frontière suisse où elle est de 2 % en Haute-Savoie. En Île-de-France, la polarisation atteint des sommets : la part des très hauts revenus est seulement de 0,4 % en Seine-Saint-Denis, mais de 4,5 % à Paris, 4,2 % dans les Hauts-de-Seine, et 2,8 % dans les Yvelines.

Les cartes des hauts revenus (hors Top 1 %) confirment ces dynamiques. En 1960, les foyers aisés sont déjà concentrés autour de Paris et du Rhône tandis que la Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif central en comptent peu (moins de 3 % en Aveyron ou en Haute-Loire). En 1990, cette géographie change. La frontière suisse, la Côte d’Azur et plusieurs métropoles régionales rejoignent le groupe des départements surreprésentés. En 2019, les écarts s’accentuent encore, mais la logique reste la même : une sous-représentation persistante dans le centre du pays, et une forte surreprésentation des ménages aisés en région parisienne et près de la frontière suisse. La part de ces foyers est maximale dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, où elle atteint 18 %.

Figure 1 : Proportion des très hauts revenus et des hauts revenus dans la population locale en 1960, en 1990 et en 2019.

Notes : On définit la part des très hauts revenus comme la proportion de ménages faisant partie des 1 % de ménages aux plus hauts revenus (respectivement 10 % de ménages aux plus hauts revenus moins les 1 % aux plus hauts revenus) tels que définis en France hexagonale.

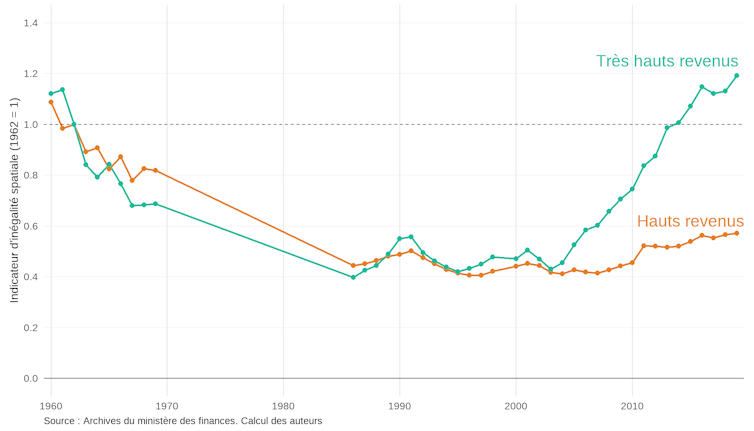

Des trajectoires divergentes depuis la fin des années 1990

Ces transformations géographiques détaillées peuvent se résumer en un indicateur unique : l’indice de Theil, couramment utilisé pour mesurer les inégalités économiques. Nous l’avons calculé pour chaque année à partir de la part des foyers appartenant aux très hauts revenus ou aux hauts revenus dans chaque département (en vert et en orange sur la figure 2), en conservant une classification départementale stable sur toute la période. Cet indicateur permet de mesurer si ces parts se sont rapprochées ou, au contraire, éloignées au fil du temps. Pour faciliter la comparaison entre les deux courbes, les valeurs ont été normalisées à 1 en 1962.

Le résultat est frappant : après quarante ans de convergence, les écarts territoriaux se sont de nouveau creusés depuis la fin des années 1990. En vingt ans, la concentration géographique des très hauts revenus a triplé, retrouvant son niveau du début de la période. C’est bien le signe d’un retour marqué des inégalités régionales, tirées par le haut de la distribution des revenus.

Figure 2 : Évolution des inégalités d’opportunités économiques régionales entre 1960 et 2019.

L’impact de la désindustrialisation

Nous avons cherché à comprendre pourquoi ces opportunités économiques régionales de faire partie des ménages aux très hauts revenus ont d’abord convergé, avant de diverger à nouveau fortement. Deux transformations majeures permettent d’en comprendre la logique.

Dans les années 1960, la présence de très hauts revenus s’expliquait avant tout par la concentration d’activités industrielles, elles-mêmes très inégalement réparties sur le territoire national au profit des régions du Nord-Est. Puis, entre 1960 et 1990, les structures productives régionales se sont progressivement rapprochées : les territoires longtemps agricoles se sont industrialisés tandis que les grandes régions manufacturières perdaient peu à peu leur avantage relatif. Ce mouvement de rééquilibrage a favorisé une réduction des différences régionales d’opportunités économiques.

À lire aussi : 12 métropoles et le désert français… ou une « métropole France » ?

Enfin, à partir des années 1990, la désindustrialisation s’est généralisée à l’ensemble du pays tout en s’accompagnant d’une montée en puissance des services à haute valeur ajoutée. Ce sont eux qui expliquent alors où se trouvent les opportunités économiques de faire partie des ménages aux très hauts revenus. Or, ces activités se trouvent majoritairement dans les grandes métropoles, où elles bénéficient de la présence d’emplois qualifiés, d’infrastructures performantes et de politiques publiques volontaristes, comme l’illustre l’écosystème scientifique et technologique développé sur le plateau de Saclay (Essonne) depuis une quinzaine d’années. On retrouve cette logique dans la région frontalière de Genève, où la concentration d’emplois hautement qualifiés dans les services financiers explique en partie la surreprésentation de ménages à très hauts revenus dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain.

Une économie polarisée et des territoires « laissés pour compte »

Pour finir, nous défendons l’idée selon laquelle les inégalités territoriales ne tiendraient pas seulement à des écarts de revenus par habitant entre régions, mais à la manière dont les revenus les plus élevés se répartissent dans l’espace.

Depuis les années 2000, les opportunités économiques se concentrent dans un tout petit nombre de territoires, reflet d’une économie de plus en plus polarisée autour de quelques métropoles et de leurs bassins d’emplois qualifiés. En France, comme ailleurs, les transformations structurelles ont progressivement creusé l’écart entre des régions gagnantes, insérées dans l’économie de la connaissance, et d’autres qui peinent à en profiter.

Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large, documentée dans la littérature internationale sous le concept de left-behind places. Ces territoires « laissés pour compte » se retrouvent déconnectés des pôles de croissance et des réseaux de pouvoir économique, et expriment à intervalles réguliers le sentiment d’abandon qui les ronge. Réduire ces écarts ne relève donc pas d’un enjeu d’efficacité économique, mais d’un impératif démocratique.

Aujourd’hui, la question reste entière : comment faire en sorte que la transition vers une économie fondée sur les savoirs, les services et l’innovation ne creuse pas davantage les fractures entre territoires ? En retraçant cette histoire sur plus d’un demi-siècle, nos travaux rappellent que la géographie des hauts revenus est mouvante, et ne saurait se passer de volontarisme politique.

Hippolyte d’Albis a reçu des financements de l'ANR et de la Commission européenne.

Aurélie Sotura et Florian Bonnet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

10.01.2026 à 17:08

Maduro-Trump : la bataille pour imposer un récit légitime

Texte intégral (2140 mots)

L’arrestation de Nicolas Maduro révèle que la légitimité politique contemporaine se construit moins par le droit ou la force que par la capacité à imposer un récit et une vision du monde.

L’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro à la suite d’une opération états-unienne constitue un événement géopolitique d’ampleur. Mais elle dépasse le cadre diplomatique : elle s’est immédiatement transformée en crise informationnelle.

En quelques heures, plusieurs récits concurrents ont émergé : opération de justice internationale pour certains, violation flagrante du droit international pour d’autres, coup de force impérialiste ou acte nécessaire pour libérer un peuple. Dans cet entrelacs de discours, une bataille bien plus décisive s’est ouverte : celle du récit légitime et de la construction d’un sens partagé.

Les crises contemporaines ne se jouent plus seulement dans les arènes politiques, ou militaires. Elles se construisent désormais dans l’espace de l’information, là où se forment les perceptions, les émotions collectives et, in fine, les lectures du réel. Ce que met à nu l’affaire Maduro, c’est la centralité du narratif dans la production de légitimité politique à l’échelle mondiale.

Dans ce type de crise, la question n’est pas seulement que s’est-il passé ? mais comment devons-nous comprendre ce qui s’est passé ? et surtout, qui a la légitimité pour dire la vérité des événements ?

Un événement politique devenu immédiatement un événement informationnel

Dès l’annonce de l’arrestation, trois dynamiques se mettent en place simultanément.

Tout d’abord, une production institutionnelle du sens où gouvernements, chancelleries, organisations internationales émettent des positions, chacune arrimée à un cadre de légitimation (sécurité, souveraineté, droit, ordre international).

Ensuite, les médias ne se limitent pas à nommer l’événement : ils le scénarisent. Par le choix des images, des angles et des séquences narratives, ils transforment un fait politique en récit intelligible, assignant des rôles, des responsabilités et des émotions. Cette mise en scène médiatique contribue à stabiliser temporairement un sens partagé, participant ainsi à la construction de la légitimité.

Enfin, c’est une explosion numérique où circulent simultanément informations fiables, interprétations partisanes, contenus émotionnels et désinformation. Cette couche numérique loin d’être simplement périphérique structure la manière dont une large part du monde se représente les faits.

Ainsi, ce que nous observons n’est pas seulement la confrontation d’États, mais la confrontation de récits visant à imposer une lecture dominante de la réalité. La lutte ne porte plus uniquement sur ce qui s’est passé, mais sur la manière dont il convient de l’interpréter, de l’évaluer et de l’inscrire dans une mémoire collective.

Une guerre de narratifs : trois grands cadres concurrents

Un narratif états-unien sur l’ordre, la sécurité et la légitimité morale

Le discours états-unien mobilise une stratégie classique de sécurisation, en présentant Nicolas Maduro non plus comme un chef d’État souverain, mais comme un « indicted drug trafficker » (« trafiquant de drogue inculpé ») et leader d’un « vicious terrorist organization » (« organisation terroriste violente ») – le Cartel de los Soles –, fusionnant ainsi régime politique et entreprise criminelle transnationale.

Ce déplacement symbolique joue un rôle d’ampleur en reconstruisant une opération militaro-judiciaire potentiellement illégitime au regard du droit international (capture extraterritoriale, frappes ciblées) en action de maintien de l’ordre mondial, moralement justifiable au nom de la lutte contre le narcotrafic et la menace sécuritaire pour les États-Unis.

La rhétorique mobilise trois registres : le registre pénal avec la lutte contre le crime, la corruption ou le narcotrafic, un registre éthique avec la protection des peuples et la restauration d’une justice prétendument universelle, enfin un registre sécuritaire nourrit par l’argumentaire principal de stabilisation d’une région présentée comme dangereuse.

On retrouve ici ce que les chercheurs appellent l’« agenda setting » : en choisissant les mots et les thèmes dominants du débat (crime, menace, protection), le pouvoir politique influence directement la manière dont l’opinion publique perçoit l’événement. Le politologue américain Joseph Nye, professeur en relations internationales à Harvard, définit ce soft power comme la capacité d’un État à influencer les autres, non pas seulement par la force mais en façonnant leurs préférences grâce à l’attraction, à la crédibilité et à la perception de légitimité.

Un narratif contraire sur la souveraineté, le droit, et d’alerte sur l’ordre international

En face, un contre-récit s’est immédiatement imposé. Pour de nombreux États et observateurs, cette opération constitue une atteinte grave à la souveraineté et crée un précédent dangereux pour l’ordre international. Ce discours s’appuie sur le droit international, notamment l’article 2 (4) de la Charte des Nations unies, qui interdit le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance d’un État. Il dénonce une action unilatérale qui contourne les règles collectives et menace l’équilibre du système multilatéral.

Ce narratif ne vise pas tant à défendre Maduro qu’à défendre l’idée qu’un monde où un État peut arrêter un autre chef d’État selon ses propres critères serait profondément instable.

Il relève d’une rhétorique d’alerte : ce qui se produit au Venezuela pourrait devenir une norme globale, avec des échos immédiats dans d’autres débats sensibles – comme celui concernant des dirigeants tels que le président Poutine déjà visés par des procédures internationales.

Le narratif numérique par l’émotion, la polarisation et la fabrication du doute

Un troisième narratif se déploie sur les réseaux sociaux selon des logiques d’amplifications émotionnelles (diffusion d’images générées par IA montrant Maduro en pyjama et fausses informations visant son prédécesseur Hugo Chavez), de circulation accélérée et de simplification extrême. Il en résulte une fragmentation cognitive qui produit des réalités parallèles.

Les sciences de l’information et de la communication montrent que, à l’ère numérique, l’enjeu dépasse la seule désinformation. Il s’agit d’une concurrence des régimes de vérité où ne prime plus uniquement ce qui est vrai, mais ce qui est crédible, ce qui raisonne émotionnellement et ce qui s’aligne avec une vision préexistante du monde.

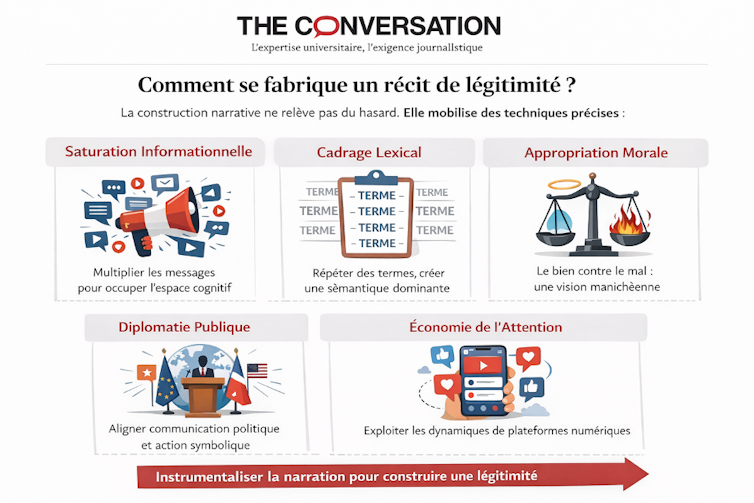

La construction d’un récit politique n’est jamais improvisée. Elle repose sur quelques mécanismes clés :

saturer l’espace public pour imposer un récit dominant ;

choisir les mots qui cadrent l’événement et orientent sa lecture ;

moraliser le discours en opposant « bien » et « mal » ;

aligner communication et gestes symboliques pour renforcer la crédibilité ;

exploiter l’économie de l’attention propre aux plateformes numériques.

L’objectif n’est pas seulement d’informer mais de rendre une lecture du réel évidente et acceptable pour le plus grand nombre.

Ce que révèle cet événement

Trois enseignements majeurs se dégagent. Premièrement, l’effritement des cadres de référence communs. Le monde n’interprète plus les événements à partir d’un socle partagé. Les publics, les États et les institutions lisent la réalité selon des référentiels distincts. Ce qui renforce la conflictualité informationnelle.

Deuxièmement, la montée en puissance de la guerre cognitive est frappante. L’affaire Maduro illustre l’information warfare, c’est-à-dire l’usage stratégique de l’information pour influencer perceptions et décisions. Dans ce cadre, l’essor de l’IA agentique, fondée sur des systèmes d’IA autonomes et adaptatifs (par le biais d’agents), permet de produire et d’ajuster des narratifs ciblés à grande échelle. Combinées à la messagerie personnalisée, ces techniques orientent comportements et alliances, sans confrontation militaire directe. La bataille se joue désormais dans l’espace cognitif plus que sur le terrain physique.

Pour terminer, la centralité stratégique du narratif est construite. Aujourd’hui, gouverner, c’est raconter, c’est produire un récit qui donne sens, qui justifie, légitime et inscrit l’action politique dans une cohérence. Les États qui ne maîtrisent pas cette dimension sont désormais structurellement désavantagés.

L’arrestation du président Nicolas Maduro ouvre un débat juridique et politique immense. Mais elle montre surtout une transformation profonde de nos sociétés ; la légitimité ne repose plus seulement sur les normes ou la force. Elle se fabrique dans la capacité à imposer une vision du réel.

À l’heure où la confiance dans les institutions recule, où la circulation de l’information s’accélère et où les arènes numériques fragmentent nos représentations, la question centrale devient : qui raconte le monde ? Et surtout, quelles histoires sommes-nous prêts à croire ?

Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.01.2026 à 09:35

Malbouffe et désertification – quelles recettes pour repenser l’attractivité des centres-villes ?

Texte intégral (1688 mots)

Les enseignes de restauration rapide sont-elles la cause ou la conséquence de la désertification de certains centres-villes ? Comment expliquer ce phénomène ? Faut-il lutter contre ? Et comment s’y prendre ?

Nice-Matin rappelait dans son édition du 9 octobre 2025 que la France rurale voyait disparaître ses commerces alimentaires à un rythme alarmant. Ce sont près de 62 % des communes qui ne disposeraient d’aucune boulangerie, épicerie ni de bar. En 1980, on n’en dénombrait que 25 % dans la même situation. En quarante ans, ce phénomène a plus que doublé, illustrant la désertification progressive des campagnes françaises. Dans le même temps, la grande majorité des villes a vu le tissu de commerces de proximité évoluer drastiquement.

Le Parisien (2021) rapportait par exemple qu’à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), on comptait 18 fast-food pour 12 pharmacies. À l’inverse, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), on recense 18 pharmacies, six fast food ou sandwicheries auxquels s’ajoutent plusieurs bars à salade « premium ». Dans des villes de moindre taille, hors d’Île-de-France, l’équation se vérifie aussi. À Annonay (Ardèche), l’une des communes les plus touchées par la désertification commerciale, on recense aujourd’hui 13 enseignes de tacos, kebabs, burgers et pizzas à emporter, pour sept pharmacies, soit pratiquement le double. Même population, région différente : à Vire (Calvados), ce sont cinq enseignes pour sept pharmacies.

La comparaison entre le nombre de lieux de restauration rapide et le nombre de pharmacie permet de mieux appréhender l’âge moyen d’une population. En effet, plus la population est vieillissante, moins elle serait portée vers des offres comme le fast-food.

À lire aussi : Redynamiser les centres-villes par le commerce, c’est possible !

Des liens entre malbouffe et désertification

Certains travaux en urbanisme et en santé publique indiquent ainsi qu’il existe des liens indirects (mais réels) entre l’implantation d’enseignes de malbouffe (fast-food), la désertification des centres-villes (fermeture de commerces, baisse de diversité commerciale, L’aggravation des risques de santé et l’attractivité – ou le manque d’attractivité – pour certaines nouvelles populations. De façon synthétique, ces études montrent :

qu’il existe une association robuste entre l’exposition à la restauration rapide et des comportements alimentaires pouvant amener à de l’obésité …

qu’une surreprésentation des enseignes de malbouffe dans certains quartiers fragilisés est identifiée ;

que l’augmentation de la vacance commerciale va de pair avec une moindre diversité d’offre (plus d’enseignes standardisées, moins de commerces indépendants), contribuant à une image de dévitalisation.

Pouvoir capter facilement les flux

Pour comprendre ces mouvements, il faut mentionner que les enseignes de restauration rapide s’installent généralement dans des contextes précis, comme le suggère un travail en cours que nous menons avec la Métropole Rouen Normandie. On parle notamment de villes (ou des centres-villes) où les loyers sont abordables et où de nombreux espaces vacants existent (centres-villes en déclin ou friches commerciales). Ensuite, elles cherchent des lieux où les flux de passage sont faciles à capter, et ce même si le tissu commercial traditionnel faiblit. Enfin, elles s’épanouissent dans des contextes avec une faible concurrence locale, les commerces indépendants fermant. On peut donc voir dans leur présence comme un symptôme de la fragilisation commerciale, même s’ils n’en sont peut-être pas la cause principale.

Ensuite, il faut comprendre le phénomène de désertification. Rappelons tout d’abord qu’il n’a, malheureusement, rien de nouveau. La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, se voulait un dispositif pour contrer ce phénomène. L’enveloppe d’un million d’euros débloquée l’année suivante pour financer les stratégies de développement urbain a bien montré son insuffisance. Les principaux acteurs se renvoyant la responsabilité de cette désertification.

Moins de diversité commerciale

Cette désertification se manifeste donc principalement par la fermeture de commerces indépendants. Ces fermetures entraînant naturellement une baisse de diversité dans l’offre (alimentaire, services, équipements…) qui va accélérer la disparition d’espaces de sociabilité.

Les principales causes de ces phénomènes sont connues. Elles ont été encore mises en avant dans le « Rapport de la mission sur l’avenir du commerce de proximité dans les centres-villes et les quartiers prioritaires de la politique de la ville » d’octobre 2025 :

Tout d’abord la croissance des zones commerciales périphériques. De plus en plus nombreuses et censées attirer plus de monde, elles ont l’effet inverse du point de vue de l’attractivité des consommateurs dans les centres-villes. Certes, ils vont consommer plus, mais en dehors des zones où les commerçants-artisans se trouvent.

Deuxièmement, les mairies se tournent vers d’autres modèles en transformant les locaux en logements ou bureaux.

Enfin, la montée constante de l’e-commerce. Autant il peut être un moteur de changement positif (les études du cercap.fr notamment montrent l’impact fort de la numérisation sur la performance et pérennité des commerçants-artisans), autant il agit aussi comme un concurrent important des commerces traditionnels.

Un cercle vicieux ?

Dans ce contexte, les chaînes de fast-food prospèrent car elles ont des modèles économiques standardisés et très résilients, capables d’absorber des fluctuations de clientèle. Ceci explique donc à terme leur plus grande présence dans les centres-villes. Et cette surreprésentation a un lien naturel sur l’attractivité.

En effet, l’image d’un centre-ville saturé de fast-food peut avoir un réel effet négatif pour certaines populations. Les classes moyennes et supérieures recherchent souvent dans leur centre-ville une offre locale, des circuits courts, des cafés indépendants, voire un marché alimentaire de qualité. Un centre-ville dominé par des franchises de fast-food peut ainsi être perçu comme peu authentique, peu qualitatif, ou en déclin.

Qui vit là ?

Mais il se peut aussi que l’effet soit plus neutre, voire positif pour d’autres publics. De manière un peu simplifiée, les étudiants, les jeunes actifs à faible revenu ou les populations précaires y voient eux des prix abordables, des horaires d’ouverture larges et une offre alimentaire à bas coût. Le fast-food peut donc contribuer à attirer ou stabiliser ces populations. En ce sens, l’impact sur l’attractivité dépend fortement du profil socio-économique des habitants potentiels d’une ville ou d’un centre-ville.

Autrement dit, les fast-food ne sont pas généralement la cause originelle de la désertification, mais ils s’y insèrent, y prospèrent, et peuvent amplifier ses effets. Ainsi, un cercle vicieux, observé dans de nombreuses villes moyennes, peut-être présenté :

les commerces traditionnels partent ou ferment,

la diversité diminue, ce qui génère une perte d’attrait du centre-ville,

les enseignes plus standardisées s’installent,

le centre-ville voit son image détériorée,

l’attractivité des ménages plus aisés se réduit,

le déclin commercial se poursuit.

Loin d’être l’unique cause du phénomène, l’installation de fast-food constitue un marqueur et parfois un accélérateur de cette dynamique.

Nouvelle dynamique

En tant que chercheurs, il est important d’étudier s’il est possible de changer la donne et de créer une nouvelle dynamique. Une approche plus vertueuse pourrait ainsi voir le jour en commençant par exemple à repenser la circulation des centres-villes en y redonnant une place principale aux piétons. Une approche hybride avec une augmentation de l’offre de stationnements en périphérie et une piétonnisation de l’hyper centre-ville paraît intéressante.

Ensuite, réinvestir sur les marchés alimentaires comme premier vecteur d’attractivité. De plus, relancer un soutien clair aux commerces indépendants (qui ne peuvent profiter de la force des réseaux des franchisés) est essentiel. Enfin, il est possible d’imaginer la mise en place d’une vraie politique de régulation de l’occupation commerciale, où les fast-foods deviennent simplement une composante parmi d’autres et ne nuisent plus à l’attractivité de l’ensemble.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

09.01.2026 à 16:49

Le raid de Donald Trump sur le Venezuela laisse présager un nouveau partage du monde entre les grandes puissances

Texte intégral (2166 mots)

Donald Trump a célébré la nouvelle année en marquant son territoire et en ouvrant la porte à un nouveau partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin. L’Europe, tétanisée, prend acte par son silence approbateur de la mort du droit international.

Donald Trump et les hauts responsables de son administration ont salué l’opération « Détermination absolue » – le raid sur Caracas et la capture et l’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, le 3 janvier 2026 – comme un succès militaire exceptionnel. On peut tout aussi aisément affirmer qu’il s’agit d’une violation flagrante et éhontée du droit international, qui marque une nouvelle érosion de ce qui reste de l’ordre international.

Mais la tentation pour la Maison Blanche est désormais de crier victoire et de passer rapidement à d’autres cibles, alors que le monde est encore sous le choc de l’audace dont a fait preuve le président américain en kidnappant un dirigeant étranger en exercice. Les populations et les dirigeants de Cuba (depuis longtemps une obsession pour le secrétaire d’État de Trump Marco Rubio), de Colombie (le plus grand fournisseur de cocaïne des États-Unis) et du Mexique (la principale voie d’entrée du fentanyl aux États-Unis) ont des raisons de s’inquiéter sérieusement pour leur avenir dans un monde trumpien.

Il en va de même pour les Groenlandais, en particulier à la lumière des commentaires de Trump ce week-end selon lesquels les États-Unis « ont besoin du Groenland du point de vue de leur sécurité nationale ». Sans parler du tweet alarmant de Katie Miller, influente membre du mouvement MAGA et épouse de Stephen Miller, l’influent chef de cabinet adjoint de Trump, montrant une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain.

Et ce n’est pas la réaction timide de la plupart des responsables européens qui freinera le président américain dans son élan. Celle-ci est extrêmement déconcertante, car elle révèle que les plus ardents défenseurs du droit international semblent avoir renoncé à prétendre qu’il a encore de l’importance.

La cheffe de la politique étrangère de l’Union européenne (UE), Kaja Kallas a été la première à réagir, avec un message qui commençait par souligner le manque de légitimité de Maduro en tant que président et se terminait par l’expression de sa préoccupation pour les citoyens européens au Venezuela. Elle a du bout des lèvres réussi à ajouter que « les principes du droit international et de la charte des Nations unies doivent être respectés ». Cette dernière partie apparaissait comme une réflexion après coup, ce qui était probablement le cas.

La déclaration commune ultérieure de 26 États membres de l’UE (soit tous les États membres sauf la Hongrie) était tout aussi équivoque et ne condamnait pas explicitement la violation du droit international par Washington.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a pour sa part axé sa déclaration sur le fait que « le Royaume-Uni soutient depuis longtemps une transition au Venezuela », qu’il « considère Maduro comme un président illégitime » et qu’il « ne versera pas de larmes sur la fin de son régime ». Avant de conclure en exprimant son souhait d’une « transition sûre et pacifique vers un gouvernement légitime qui reflète la volonté du peuple vénézuélien », l’ancien avocat spécialisé dans les droits humains a brièvement réitéré son « soutien au droit international ».

Le chancelier allemand Friedrich Merz remporte toutefois la palme. Tout en faisant des commentaires similaires sur le défaut de légitimité de Maduro et l’importance d’une transition au Venezuela, il a finalement souligné que l’évaluation juridique de l’opération américaine était complexe et que l’Allemagne « prendrait son temps » pour le faire.

Le point de vue de Moscou et Pékin

Alors que l’Amérique latine était partagée entre enthousiasme et inquiétude, les condamnations les plus virulentes sont venues de Moscou et de Pékin.

Le président russe Vladimir Poutine avait manifesté son soutien à Maduro dès le début du mois de décembre. Dans une déclaration publiée le 3 janvier, le ministère russe des affaires étrangères se contentait initialement d’apporter son soutien aux efforts visant à résoudre la crise « par le dialogue ». Dans des communiqués de presse ultérieurs, la Russie a adopté une position plus ferme, exigeant que Washington « libère le président légitimement élu d’un pays souverain ainsi que son épouse ».

La Chine a également exprimé son inquiétude quant à l’opération américaine, la qualifiant de « violation flagrante du droit international ». Un porte-parole du ministère des affaires étrangères a exhorté Washington à « garantir la sécurité personnelle du président Nicolas Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation ».

La position de Moscou, en particulier, est bien sûr profondément hypocrite. Certes condamner l’opération américaine comme étant une « violation inacceptable de la souveraineté d’un État indépendant » est peut-être justifié. Mais cela n’est guère crédible au vu de la guerre que Moscou mène depuis dix ans contre l’Ukraine, qui s’est traduite par l’occupation illégale et l’annexion de près de 20 % du territoire ukrainien.

La Chine, quant à elle, peut désormais avoir le beurre et l’argent du beurre à Taïwan, qui, contrairement au Venezuela, n’est pas largement reconnu comme un État souverain et indépendant. Le changement de régime apparaissant de nouveau à l’ordre du jour international comme une entreprise politique légitime, il ne reste plus grand-chose, du point de vue de Pékin, qui pourrait s’opposer à la réunification, si nécessaire par la force.

Les actions de Trump contre le Venezuela n’ont peut-être pas accéléré les plans chinois de réunification par la force, mais elles n’ont guère contribué à les dissuader. Cet épisode va probablement encourager la Chine à montrer plus d’assurance en mer de Chine méridionale.

Le partage du monde

Tout cela laisse présager un nouveau glissement progressif des intérêts des grandes puissances américaine, chinoise et russe, qui souhaitent disposer de sphères d’influence dans lesquelles elles peuvent agir à leur guise. Car si la Chine et la Russie ne peuvent pas faire grand-chose pour leur allié Maduro, désormais destitué, c’est aussi parce qu’il n’existe aucun moyen simple de délimiter où commence une sphère d’influence et où finit une autre.

La perspective d’un partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin explique aussi l’absence d’indignation européenne face à l’opération menée par Trump contre le Venezuela. Elle témoigne de sa prise de conscience que l’ère de l’ordre international libre et démocratique est bel et bien révolue. L’Europe n’est pas en position d’adopter une posture qui lui ferait risquer d’être abandonnée par Trump et assignée à la sphère d’influence de Poutine.

Au contraire, les dirigeants européens feront tout leur possible pour passer sous silence leurs divergences avec les États-Unis et tenteront de tirer parti d’une remarque presque anodine faite par Trump à la fin de sa conférence de presse samedi 3 janvier, selon laquelle il n’est « pas fan » de Poutine.

Ce qui importe désormais pour l’Europe, ce ne sont plus les subtilités des règles internationales. Il s’agit dorénavant de garder les États-Unis et leur président imprévisible de son côté, dans l’espoir de pouvoir défendre l’Ukraine et de dissuader la Russie de commettre de nouvelles agressions.

Ces efforts pour accommoder le président américain ne fonctionneront que dans une certaine mesure. La décision de Trump de réaffirmer son ambition d’annexer le Groenland, dont il convoite les vastes ressources minérales essentielles, s’inscrit dans sa vision d’une domination absolue dans l’hémisphère occidental.

Cette renaissance de la doctrine Monroe vieille de deux siècles (rebaptisée par Trump « doctrine Donroe ») a été exposée dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine en décembre 2025. Elle ne s’arrête clairement pas au changement de régime au Venezuela.

La stratégie vise à « rétablir les conditions d’une stabilité stratégique sur le continent eurasien » ou à « atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens ». Mais déstabiliser davantage l’alliance transatlantique en menaçant l’intégrité territoriale du Danemark au sujet du Groenland et en abandonnant peut-être l’Europe et l’Ukraine aux desseins impériaux du Kremlin risque d’avoir l’effet inverse.

De même, si l’incursion au Venezuela encourage les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale et éventuellement une action contre Taïwan, elle ne permettra guère d’atteindre l’objectif américain, énoncé dans la stratégie de sécurité nationale, qui consiste à prévenir une confrontation militaire avec son rival géopolitique le plus important.

À l’instar des autres tentatives de changement de régime menées par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, l’action américaine au Venezuela risque d’être une initiative qui isolera le pays et se retournera contre lui. Elle marque le retour de la loi de la jungle, pour laquelle les États-Unis, et une grande partie du reste du monde, finiront par payer un lourd tribut.

La traduction en français de cet article a été assurée par le site Justice Info.

Stefan Wolff a bénéficié par le passé de subventions du Conseil britannique de recherche sur l'environnement naturel, de l'Institut américain pour la paix, du Conseil britannique de recherche économique et sociale, de la British Academy, du programme « Science pour la paix » de l'OTAN, des programmes-cadres 6 et 7 et Horizon 2020 de l'UE, ainsi que du programme Jean Monnet de l'UE. Il est administrateur et trésorier honoraire de la Political Studies Association du Royaume-Uni et chercheur principal au Foreign Policy Centre de Londres.

09.01.2026 à 16:45

Manger sain et durable avec la règle des 4V

Texte intégral (3094 mots)

Manger végétal, vrai et varié et consommer plus de produits issus d’une agriculture régénérant le vivant. Ces quatre objectifs permettent de concilier une alimentation bénéfique pour notre santé comme pour celle des écosystèmes.

Faire ses courses ressemble souvent à un casse-tête. On souhaiterait trouver des produits bon pour la santé, si possible ne venant pas du bout du monde, pas ultratransformés ni cultivés avec force pesticides et engrais chimiques, tout en étant à un prix abordable.

Mais ces enjeux peuvent parfois entrer en contradiction : des produits considérés comme sains ne sont pas toujours issus d’une agriculture de qualité, et inversement. En outre, de bons produits pour la santé et l’environnement ne permettent pas nécessairement d’avoir un régime alimentaire équilibré.

Alors comment sortir de ces dilemmes et aiguiller le consommateur ?

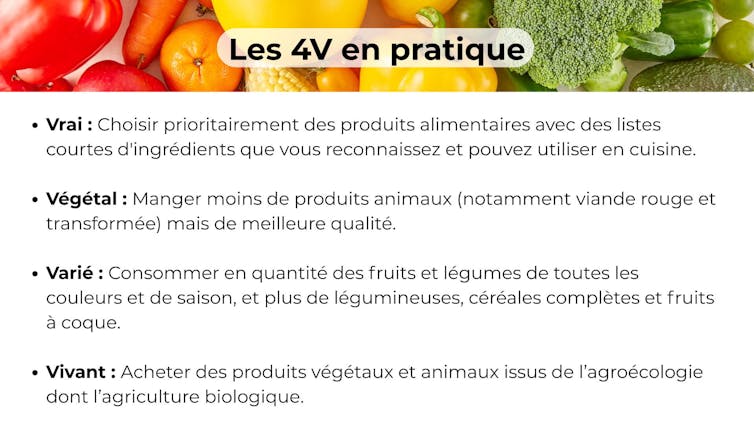

Nous proposons la règle simple des 4V, qui tient compte des modes de production agricoles et de la composition de l’assiette en invitant à une alimentation vraie, végétale, variée et régénérant le vivant.

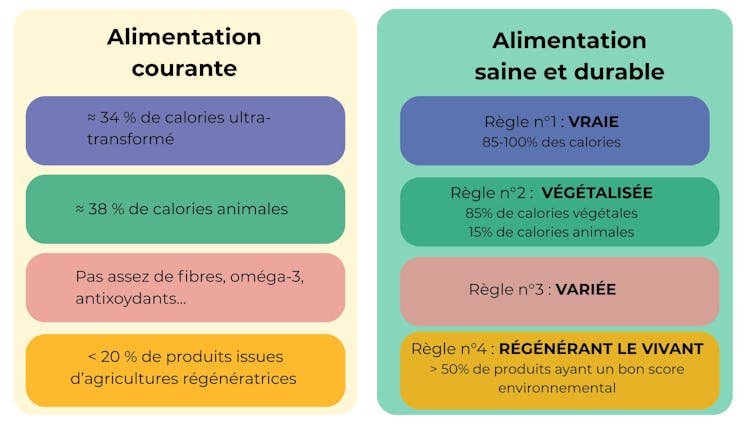

La règle des 4V

Manger vrai permet de fait de réduire le risque de nombreuses maladies chroniques (obésité, cancers, diabète de type 2, dépression, maladies cardiovasculaires…). Par précaution, cela consiste à limiter les aliments ultratransformés à 10-15 % des apports caloriques quotidiens, au lieu de 34 % actuellement en moyenne ; soit déjà les diviser par deux au minimum.

Manger plus végétal est également meilleur pour la santé. Cela permet aussi une réduction importante de plusieurs impacts environnementaux : réduction de l’empreinte carbone de notre alimentation, car moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en agriculture ; moindre consommation de ressources (terres, énergie, eau).

Réduire la production et la consommation de produits animaux permet aussi d’abaisser les émissions d’azote réactif qui polluent l’air, les sols et les nappes phréatiques et produisent du protoxyde d’azote (N₂O), un puissant gaz à effet de serre. Ce deuxième V permet ainsi de diviser par deux les émissions de GES et d’azote dans l’environnement.

Outre la réduction de notre consommation de protéines qui excède en moyenne de 40 % les recommandations, il est proposé de ramener la part des protéines animales à moins de 50 % de l’apport protéique, au lieu de 65 % actuellement. Au final, cela revient à diviser par deux la consommation de viande et un peu celle des produits laitiers, notamment le fromage. L’augmentation de la consommation de protéines végétales provient alors surtout des légumineuses. La végétalisation de l’assiette passe aussi par une consommation accrue de fruits et de légumes peu transformés, de céréales complètes et de fruits à coque.

À lire aussi : Les légumineuses : bonnes pour notre santé et celle de la planète

Manger varié est un atout pour la santé, notamment pour l’équilibre nutritionnel afin d’éviter les déficiences. Cela suppose de diversifier fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et fruits à coque qui sont une source importante de fibres, minéraux, vitamines, oligo-éléments, anti-oxydants et autres phytonutriments bioactifs protecteurs.

Pour cela, il faudrait idéalement consommer de tous les groupes d’aliments tout en variant dans chaque groupe : par exemple, blé, maïs et riz complets pour les céréales. Manger les différents morceaux de viande – en particulier des bovins (par exemple des entrecôtes et pas seulement du steak haché) – est aussi important pour ne pas déstabiliser les filières.

Manger des produits issus d’une agriculture régénérant le vivant permet d’améliorer la densité nutritionnelle des aliments, de réduire l’empreinte environnementale de l’assiette, notamment pour les émissions de GES et d’azote, et aussi d’augmenter les services fournis à la société (séquestration de carbone, épuration de l’eau…).

La regénération du vivant désigne l’ensemble des actions visant à restaurer ou renouveler la fertilité des sols, les cycles de l’eau et de l’azote, la diversité des espèces et la résilience face aux changements climatiques, tout en consommant avec parcimonie les ressources non renouvelables (le gaz qui sert à fabriquer les engrais, le phosphore…). Ainsi, au-delà de la production de nourriture, l’agriculture régénératrice vise à fournir des services à la société, tels que la séquestration du carbone dans les sols, l’augmentation de la densité nutritionnelle des produits.

Manger des produits issus d’une agriculture régénérant le vivant consisterait par exemple à choisir 50 % de produits ayant un bon score environnemental alors que les modes de production contribuant à la régénération du vivant ne dépassent pas 25 % de l’offre.

Types d’agriculture contribuant à la régénération du vivant

L’agriculture conventionnelle, qui vise l’intensification durable en utilisant les technologies pour réduire ses impacts, ne peut cependant pas régénérer le vivant, car elle porte toujours sur des systèmes simplifiés avec un nombre limité de cultures, des sols souvent pauvres en matières organiques, peu d’infrastructures écologiques et de très grandes parcelles.

Cependant, caractériser les modes de culture et d’élevage pour leurs impacts négatifs, mais aussi pour les services qu’ils rendent (séquestration du carbone, densité nutritionnelle des produits) permet d’aller au-delà de la dichotomie usuelle bio/conventionnel.

Les pratiques associées à la régénération du vivant reposent sur la diversification des cultures et des modes d’alimentation des animaux. Elles permettraient de réduire les émissions de GES de 15 % environ, et aussi de séquestrer entre 15 et 20 % des émissions de GES de l’agriculture. Elles permettraient aussi de réduire de moitié insecticides et fongicides. En revanche, une réduction forte de l’utilisation des herbicides est plus difficile et nécessite de combiner plusieurs mesures sans forcément exclure un travail du sol occasionnel.

L’élevage est critiqué, car il introduit une compétition entre feed (nourrir les animaux) et food (nourrir les humains). Cette compétition est bien plus faible pour les vaches, qui mangent de l’herbe, que pour les porcs et les volailles, qui sont nourris avec des graines. Elle est aussi d’autant plus faible que les élevages sont autonomes pour l’énergie et les protéines. Des exemples d’élevage contribuant à la régénération du vivant sont les élevages herbagers et biologiques, dont l’alimentation provient surtout des prairies, ainsi que les élevages Bleu Blanc Cœur pour lesquels l’ajout de lin, graine riche en oméga-3, dans la ration des animaux, a des effets positifs sur leur santé, la nôtre et la planète puisqu’il y a une réduction des émissions de GES en comparaison à des élevages courants.

Il s’agit d’agricultures agroécologiques, telles que l’agriculture biologique, l’agriculture de conservation des sols, s’il y a une réduction effective des pesticides, voire l’agroforesterie.

À lire aussi : Les sept familles de l’agriculture durable

Des initiatives sont en cours pour évaluer l’impact environnemental des produits agricoles et alimentaires. Elles permettent de qualifier les modes de culture et d’élevage en termes d’impacts sur le climat, la biodiversité, en mobilisant la base de données Agribalyse. Elles tiennent compte aussi des services fournis comme la séquestration du carbone, la contribution à la pollinisation des cultures, comme le montre la recherche scientifique.

À ce jour, deux initiatives diffèrent par la manière de prendre en compte les services et de quantifier les impacts. La méthode à retenir dépendra de leur validation scientifique et opérationnelle.

Des bienfaits conjugués

Suivre ces 4V permet de pallier les failles de notre système alimentaire tant pour la santé que pour l’environnement. L’alimentation de type occidental est de fait un facteur de risque important pour le développement de la plupart des maladies chroniques non transmissibles. Les facteurs qui en sont à l’origine sont nombreux : excès de consommation d’aliments ultratransformés, de viandes transformées, de gras/sel/sucres ajoutés, de glucides rapides, manque de fibres, d’oméga-3, d’anti-oxydants, et une exposition trop importante aux résidus de pesticides. Ces maladies sont en augmentation dans de nombreux pays, y compris en France.

Par ailleurs, les modes de production en agriculture sont très dépendants des intrants de synthèse (énergie, engrais, pesticides) dont les excès dégradent la qualité des sols, de l’eau, de l’air, la biodiversité ainsi que la densité nutritionnelle en certains micronutriments.

Nous sommes parvenus à un point où nos modes d’alimentation ainsi que les modes de production agricole qui leur sont associés génèrent des coûts cachés estimés à 170 milliards d’euros pour la France. La nécessité de refonder notre système alimentaire est maintenant reconnue par les politiques publiques.

Un cercle vertueux bon pour la santé et l’environnement

Manger varié encourage la diversification des cultures et le soutien aux filières correspondantes. Il en est de même pour manger vrai, car les industriels qui fabriquent des aliments ultratransformés n’ont pas besoin d’une diversité de cultures dans un territoire. Dit autrement, moins on mange vrai, moins on stimule l’agriculture contribuant à régénérer le vivant. Manger varié est également meilleur pour la santé mais aussi pour le vivant.

Par ailleurs, les pratiques agricoles régénératives permettent généralement d’avoir des produits de plus grande densité nutritionnelle. Même si le mode de production de l’agriculture biologique émet souvent plus de GES par kilo de produit que le mode conventionnel, il suffit de consommer un peu moins de viande pour compenser cet effet.

La règle des 4V (Figure 2) permet donc d’embarquer tous les acteurs du système alimentaire, du champ à l’assiette, ainsi que les acteurs de la santé. Ainsi, adhérer simultanément à vrai, végétal, varié a récemment été associé à une réduction de 27 % du risque de cancer colorectal.