26.02.2026 à 11:29

Le droit civil n’aime pas les chats, mais il aime la responsabilité

Texte intégral (2723 mots)

Quand le chat, malgré sa liberté légendaire, se heurte à un adversaire aussi têtu que le Code civil, quand un plaignant obtient, outre des dommages et intérêts, le versement d’une astreinte financière de 30 euros chaque fois que le félin domestique de sa voisine entrera dans son jardin, cela donne un jugement qui fait beaucoup jaser médiatiquement, mais qui n’est pas du tout surprenant quand on regarde ce que dit le droit.

Le Code civil n’aime pas les chats parce qu’ils sont indisciplinés, imprévisibles et libres, trois qualités que le droit supporte mal. En revanche, il aime la responsabilité, car elle permet de réparer sans juger.

Retour sur une actualité surprenante datant de 2025 : une propriétaire de chat a été condamnée à payer 1 250 euros à son voisin pour des dégradations causées par son animal. Si cette décision a suscité beaucoup d’émoi, elle permet aussi de mieux comprendre une logique du droit civil méconnue du grand public, celle de la réparation sans faute du fait de l’animal, et, de façon plus globale les enjeux juridiques concernant le statut de nos compagnons domestiques.

Les faits et la décision de justice

En l’espèce, une propriétaire de chat vivant dans une maison individuelle laissait son animal circuler librement à l’extérieur. À plusieurs reprises, le chat s’est introduit dans la propriété voisine, où il a causé diverses dégradations, notamment dans le jardin et les aménagements extérieurs. Malgré les démarches amiables entreprises par le voisin pour faire cesser ces intrusions, les passages répétés de l’animal se sont poursuivis.

Estimant subir un préjudice anormal et récurrent, le voisin a alors saisi le tribunal judiciaire compétent. Il reprochait à la propriétaire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher son chat de pénétrer sur sa propriété et sollicitait une indemnisation au titre des nuisances et dégradations subies.

Par une ordonnance rendue en janvier 2025, le tribunal de Béziers (Hérault) a fait droit à cette demande. Il a condamné la propriétaire du chat à verser une somme totale de 1 250 euros, comprenant des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice. Le juge a également assorti sa décision d’une astreinte financière en cas de nouvelles intrusions de l’animal sur la propriété voisine (soit 30 euros à chaque passage de l’animal chez le voisin), afin d’inciter la propriétaire à prendre des mesures effectives pour y mettre fin. À noter que le voisin avait installé des caméras chez lui pour prouver le passage du chat.

Cette décision, largement relayée dans les médias, a pu surprendre par son montant et par l’idée même qu’un propriétaire puisse être tenu de réparer le comportement d’un chat, animal souvent perçu comme indépendant et difficilement contrôlable. Elle s’inscrit pourtant dans une logique juridique bien établie en droit civil, fondée sur la responsabilité du gardien de l’animal et sur la protection des victimes de troubles anormaux de voisinage.

Explication de la logique juridique

La première clé de compréhension, très pragmatique, est la suivante : le droit civil ne s’intéresse pas à l’intention de l’animal. Il s’intéresse à une question plus terre-à-terre : qui doit réparer le dommage survenu à la suite des intrusions du chat ?

C’est précisément l’objet de la responsabilité civile : remettre la victime du dommage, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Et c’est là que le chat, malgré son indépendance légendaire, tombe sur un adversaire plus têtu que lui : le Code civil.

En droit civil français, la responsabilité civile est encadrée par les articles 1240 et suivants du code civil. L’article 1243 intéresse particulièrement notre cas. Il énonce la chose suivante :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Autrement dit le propriétaire dont le chat erre dans le voisinage devra répondre des dégradations commises par ce dernier, qu’importe que cela soit le résultat d’un manque de diligence ou non. Le Code civil est plutôt clair sur la question.

Il en va de même pour les parents responsables de leurs enfants mineurs causant des dégradations ou des instituteurs et artisans qui sont responsables de leurs élèves et apprentis lorsqu’ils sont sous leur surveillance.

Il faut insister sur un point qui explique, à lui seul, le sentiment de « sévérité » que cette affaire peut susciter : la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit. Concrètement, le voisin n’a pas à démontrer que la propriétaire a été négligente ni qu’elle « aurait pu faire mieux » : il doit surtout établir que l’animal a joué un rôle dans la survenance du dommage et que la personne poursuivie en était le propriétaire ou, plus largement, le gardien. Qu’importe, d’ailleurs, que l’animal viennent une seule fois ou de façon récurrente. À partir du moment où le lien peut être établi avec certitude entre un dommage certain, la venue du chat et le propriétaire, la responsabilité peut être engagée.

En droit, la notion de « garde » renvoie à l’idée de maîtrise : celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. Dans l’immense majorité des cas, c’est le propriétaire. Et c’est précisément parce que le chat est un chat (mobile, autonome, parfois fugueur) que le droit choisit une règle simple : la victime ne supporte pas le risque de cette autonomie ; le gardien, si, lorsqu’il est parfaitement identifiable.

C’est quelque chose qui peut être sous-estimé, mais adopter un animal est de fait vecteur de responsabilité. La Société protectrice des animaux (SPA) met d’ailleurs régulièrement à jour la liste des obligations des propriétaires d’animaux domestiques.

À ce stade, le raisonnement est clair, mais l’affaire ne se limite pas à un pot de fleurs renversé. Elle parle aussi de voisinage. En effet, le deuxième fondement utile pour comprendre la décision est la théorie du trouble anormal de voisinage, désormais consacrée dans le Code civil. L’article 1253 dispose que

« Le propriétaire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Dans le langage juridique, « de plein droit » signifie ici que la victime n’a pas à prouver une faute, à condition d’établir l’existence d’un trouble anormal et un lien de causalité entre ce trouble et le chat.

Là encore, la logique est accessible : vivre en société implique d’accepter des désagréments ordinaires. Mais lorsqu’une nuisance dépasse ce qu’on peut raisonnablement tolérer (par sa répétition, sa durée, sa fréquence ou son intensité), le droit ouvre droit à réparation. Dans cette affaire, la répétition des intrusions (et la persistance malgré les démarches amiables) est précisément ce qui fait basculer le dossier du simple incident vers un trouble que le juge peut considérer comme anormal.

Reste enfin une question plus générale, qui explique aussi l’étonnement du public : quel est, au juste, le statut juridique d’un animal ?

Un animal sensible… mais pas responsable au sens du droit

Le droit français reconnaît la singularité de l’animal : l’article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout en précisant qu’ils demeurent soumis au régime des biens (sous réserve des lois qui les protègent).

Autrement dit l’animal n’est pas reconnu comme un bien classique au sens du Code civil, mais il n’est pas non plus un sujet de droit civilement « débiteur » : il ne peut pas, juridiquement, être condamné à indemniser. Le droit civil se tourne donc vers une personne : le gardien, parce que c’est le seul acteur doté d’un patrimoine sur lequel la réparation peut s’exécuter. C’est cette singularité qui permet d’affirmer avec humour que « le droit civil n’aime pas les chats » dans le sens où l’animal, en général, s’est révélé être un des enjeux juridiques de la modernisation du droit civil.

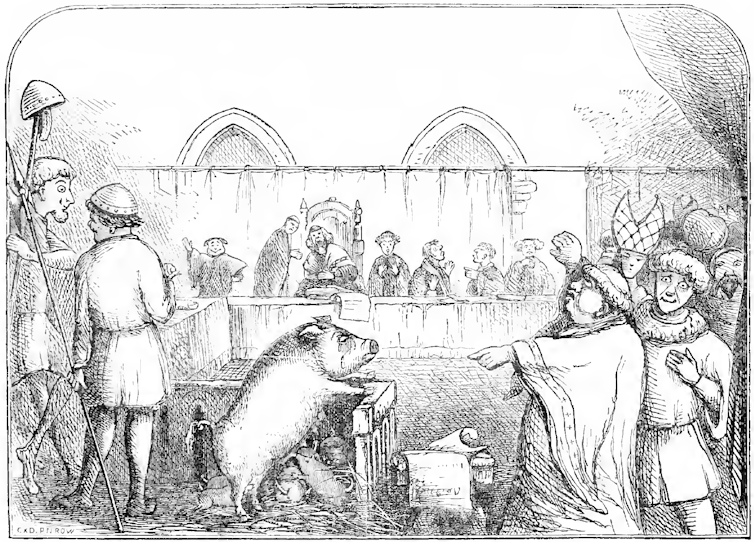

Le statut juridique de l’animal demeure toujours un sujet d’intenses débats, riches également en précédents historiques qui peuvent sembler étonnants, à l’instar des procès des animaux qui ont été rendus du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle. Aujourd’hui, les poursuites pénales à l’encontre des animaux ne sont pas possibles puisqu’ils sont dénués de personnalité juridique. C’est un élément auquel il faut cependant faire attention, car certaines personnes défendent aujourd’hui l’octroi d’une personnalité juridique animale.

Au fond, cette affaire en dit moins sur les chats que sur le droit civil : ce dernier ne moralise pas, il œuvre pour la réparation. Le propriétaire d’un animal peut trouver cela injuste, surtout lorsque l’animal échappe en partie à son contrôle. Mais c’est précisément la logique du système : éviter que la victime supporte seule un trouble qu’elle n’a pas choisi. Le droit civil n’a pas de préférence pour les chats ou contre eux. Il a une préférence constante : identifier un responsable et réparer.

Si le chat fauteur de troubles avait été un animal errant sans propriétaire, il aurait été manifestement impossible pour le propriétaire du jardin d’obtenir réparation, en l’absence de gardien identifié du félin. Idem pour les animaux non domestiques qui doivent faire l’objet d’une autre forme de contrôle.

À cet égard, le statut du chat peut troubler. Si le droit le considère comme un animal domestique quand il a un gardien, certains peuvent questionner cette nature. C’est ce que souligne l’historienne des sciences Valérie Chansigaud dans Histoire de la domestication animale (2020), lorsqu’elle rappelle le statut atypique du chat. À la différence de nombreuses races de chiens dont l’aptitude à la chasse s’est trouvée « altérée par la domestication », le chat conserve généralement ses capacités de prédateur. Il peut s’éloigner de son gardien, et il reste « difficile de distinguer morphologiquement » les chats domestiques des chats sauvages. Le chat demeure ainsi, écrit-elle, « une énigme » qui « interroge la notion même de domestication ».

Jordy Bony ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 09:53

Lifting the lid on unknown coral microbiomes living in the Pacific ocean

Texte intégral (1191 mots)

For decades, we have thought of coral reefs as the “rainforests of the sea:” vibrant, complex ecosystems full of fish, sponges, and coral. However, our recent findings suggest we’ve been overlooking a crucial part of this picture. By looking beyond the colourful life into the microscopic world, we have uncovered a “hidden chemical universe” that could hold the key to the next generation of life-saving medicines.

Our work, published in Nature, is the result of an international collaborative effort between the Sunagawa, Paoli, and Piel labs, alongside the Tara Ocean Foundation: France’s first foundation to be recognised as promoting public interest in the world’s oceans, founded by Agnès Troublé alias French Fashion designer agnès b. By combining our expertise in marine ecology, microbiology, and biotechnology, we have taken a closer look at corals. Far more than just individual animals, we prefer to think of them as super-organisms: bustling cities where the coral animal provides the living architecture, while trillions of microbes inhabit them, carrying out vital services.

What we found within these microscopic communities was staggering. After analysing 820 samples from 99 coral reefs across the Pacific, we reconstructed the genomes of 645 microbial species living within the corals. The surprise? More than 99% of them were completely new to science. Deciphering their genetic code revealed that these tiny residents are not silent “germs,” but prolific chemical engineers. They harbour a greater variety of biosynthetic blueprints for natural products than has been documented in the entire global open ocean so far.

How we found out

Our discovery didn’t happen in a single laboratory. It began aboard the 118-foot research schooner Tara, designed to withstand Arctic ice. After completing an extensive exploration of plankton across the global ocean, Tara served as our floating laboratory for the Tara Pacific mission. Over several years, our team visited 99 reefs across the Pacific. Life on Tara combined rugged seafaring with high-tech biology: while the crew managed the ship, teams of divers collected coral samples from remote archipelagos thousands of miles apart.

Back on land, the real detective work began. DNA sequencing at the French National Center of Sequencing (Genoscope) and genome reconstruction using ETH Zurich’s supercomputers allowed us to decode the genetic information from these microbes.

This enabled us to map Pacific coral microbiomes at an unprecedented scale. We found that microbes are highly specific to their coral hosts; each coral species has its own unique microbial fingerprint, shaped over millions of years of evolution.

Why it matters

Most current medical drugs were originally discovered in nature, many from soil bacteria. But we are running out of new “soil” leads, and antibiotic-resistant “superbugs” pose a growing global threat.

Here is where the tiny but mighty “chemical engineers” come in. Within their DNA, these microbes encode Biosynthetic Gene Clusters: instruction manuals for building diverse biochemical molecules, including antibiotics. Because coral-associated microbes live in the highly competitive reef environment, they have evolved sophisticated chemical weapons to defend their hosts or fight rivals. By identifying these Biosynthetic Gene Clusters, we have uncovered a “molecular library” written in a language we are only just beginning to translate. These chemicals may provide solutions to biotechnological challenges and human diseases.

What is next

Our discovery of new microbial species and biochemical diversity in corals is just the beginning. The Tara Pacific expedition studied only a handful of coral species, while at least 1,500 have been described worldwide, highlighting the enormous potential for scientific breakthroughs. But a tragedy is unfolding: as climate change warms the oceans, reefs are dying. When a reef disappears, we don’t just lose a beautiful ecosystem, we witness the “burning” of this library before we’ve had a chance to read the books.

The journey that began on Tara is now a race against time to unlock the secrets contained in the microbiomes of coral and other reef organisms before they are lost forever. Protecting reefs is critical, not only for the environment and the millions of people who directly depend on them, but also for preserving the biological pharmacy that could safeguard human health for generations to come.

Shinichi Sunagawa received funding from the Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 17:08

Lever le voile sur les microbiotes inconnus des coraux du Pacifique à bord de Tara

Texte intégral (1448 mots)

Depuis des décennies, nous voyons les récifs coralliens comme les « forêts tropicales aquatiques » : des écosystèmes colorés et complexes regorgeant de poissons, d’éponges et de coraux. Cependant, nos recherches récentes suggèrent que cette vision passe sous silence un aspect crucial des récifs coralliens. Au-delà de leurs couleurs si vivaces, ils abritent tout un monde microscopique. Cet univers caché se compose de nombreux ingénieurs chimistes, qui pourraient détenir les clés d’une prochaine génération de médicaments vitaux.

Nos travaux, publiés aujourd’hui dans Nature, fruit d’une collaboration internationale entre mon laboratoire et ceux des professeurs Paoli et Piel avec la Fondation Tara Océan, montrent que les coraux ne sont pas de « simples » animaux individuels, mais plutôt des « super-organismes ». On pourrait les imaginer comme des villes animées où le récif corallien fournit un habitat vivant à des milliards de microbes qui y accomplissent des fonctions vitales.

Ce que nous avons découvert au sein de ces communautés microscopiques nous a stupéfiés : en analysant 820 échantillons provenant de 99 récifs coralliens à travers le Pacifique, nous avons reconstitué le génome de 645 espèces microbiennes vivant dans les coraux… dont plus de 99 % étaient totalement inconnues.

Qui plus est, nos études génétiques montrent que ces minuscules résidents ne sont pas passifs, mais des ingénieurs chimistes prolifiques : ils abritent dans leur ADN une immense variété de « plans » biosynthétiques (qui visent la formation de composés chimiques par des êtres vivants, des bactéries par exemple). Cette variété est plus grande que ce qui a été documenté jusqu’à présent dans l’ensemble des océans du monde.

Comment avons-nous fait cette découverte ?

Notre découverte a commencé à bord de la goélette de recherche Tara, longue de 36 mètres et conçue pour résister à la glace arctique. Après avoir mené une exploration approfondie du plancton dans les océans du globe, Tara nous a servi de laboratoire flottant pour la mission Tara Pacific. Pendant plusieurs années, notre équipe a visité 99 récifs à travers le Pacifique. La vie à bord de Tara, c’est l’unique combinaison d’une navigation pas toujours paisible et d’une biologie high tech : tandis que l’équipage gérait le navire, des équipes de plongeurs collectaient des échantillons de coraux dans des archipels éloignés de plusieurs milliers de kilomètres.

De retour à terre, un vrai travail de détective a commencé. Le séquençage de l’ADN au Centre National de Séquençage français (Genoscope) et la reconstruction des génomes à l’aide des supercalculateurs de l’ETH Zurich nous ont permis de décoder les informations génétiques des microbes coralliens.

Ainsi est apparue une carte des microbiomes coralliens du Pacifique, à une échelle inédite. Nous avons découvert que les microbes sont très spécifiques à leurs hôtes coralliens ; chaque espèce de corail possède sa propre empreinte microbienne façonnée au cours de millions d’années d’évolution.

En quoi cette découverte est-elle importante ?

La plupart des médicaments actuels ont été découverts dans la nature, le plus souvent à partir de bactéries du sol. Mais aujourd’hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques constituent une menace mondiale croissante et nous sommes à court de nouvelles pistes dans le sol.

À lire aussi : De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar

C’est là que les minuscules mais puissants « ingénieurs chimistes » des récifs coralliens prennent toute leur importance en termes d’applications potentielles. Dans leur ADN, ces microbes codent des ensembles de gènes biosynthétiques : des manuels d’instructions pour construire diverses molécules biochimiques, y compris des antibiotiques.

En effet, comme les microbes associés aux coraux vivent dans l’environnement hautement compétitif des récifs, ils ont développé des armes chimiques sophistiquées pour défendre leurs hôtes ou combattre leurs rivaux. En identifiant ces ensembles de gènes biosynthétiques, nous avons donc découvert une « bibliothèque moléculaire » écrite dans un langage que nous commençons seulement à traduire. Ces substances chimiques pourraient peut-être apporter des solutions aux défis biotechnologiques et aux maladies humaines.

Quelle est la prochaine étape ?

Notre découverte de nouvelles espèces microbiennes et de la diversité biochimique des coraux n’est qu’un début. L’expédition Tara Pacific n’a étudié qu’une poignée d’espèces de coraux, alors qu’au moins 1500 ont été décrites dans le monde entier, ce qui suggère un énorme potentiel de percées scientifiques.

Mais une tragédie est en train de se dérouler : à mesure que le changement climatique réchauffe les océans, les récifs coralliens meurent. Lorsqu’un récif disparaît, nous ne perdons pas seulement un magnifique écosystème, nous assistons à la « combustion » de cette bibliothèque, avant même d’avoir eu la chance d’en lire les livres.

Le voyage qui a commencé sur Tara est désormais une course contre la montre pour percer les secrets contenus dans les microbiomes des coraux et autres organismes récifaux avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Il est essentiel de protéger les récifs, non seulement pour l’environnement et les millions de personnes qui en dépendent directement, mais aussi pour préserver la pharmacie biologique qui pourrait protéger la santé humaine pour les générations à venir.

Shinichi Sunagawa a reçu des financements de la Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.