ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

06.10.2025 à 16:20

Élections législatives tchèques de 2025 : la victoire à la Pyrrhus d’Andrej Babiš

Texte intégral (2839 mots)

Certes, le parti populiste du milliardaire Andrej Babiš est arrivé en tête aux élections législatives. Mais quand on analyse de plus près la situation politique dans le pays, on constate que cette victoire ne signifie pas, loin de là, que Babiš pourra mettre en œuvre la totalité de son programme. Il ne dispose pas de la majorité absolue et devra donc s’allier à des partis dont le soutien à long terme ne lui est pas garanti.

Les élections législatives tchèques des 3 et 4 octobre 2025 ont été marquées par le retour en force de l’ancien premier ministre (2017-2021) – et candidat malheureux à la présidentielle de janvier 2023 – Andrej Babiš.

Son mouvement populiste, ANO (Akce nespokojených občanů, Action des citoyens mécontents), est arrivé en première position, récoltant plus de 34 % des suffrages et remportant 80 sièges sur les 200 que compte la Chambre basse du Parlement, soit un gain de huit sièges. Tandis que Babiš célébrait sa victoire au son de la pop italienne des années 1980 – musique qui évoque mon enfance dans la Tchécoslovaquie communiste –, les observateurs comprenaient déjà que son chemin serait semé d’embûches.

Quelle majorité pour le parti d’Andrej Babiš ?

Comme dans la plupart des démocraties occidentales, la politique tchèque se polarise de plus en plus autour de deux pôles.

L’un s’ancre dans les institutions et les normes de la démocratie libérale, tout en soutenant la coopération internationale sous la forme du libre-échange, de la défense transatlantique et de l’intégration européenne. L’autre devient de plus en plus sceptique à l’égard des bienfaits de ces marchés ouverts et de cette démocratie libérale, qu’il perçoit comme sources de concurrence déloyale et d’immigration indésirable, provoquant des tensions économiques et culturelles. Les élections de 2025 ont consolidé ces deux blocs : elles ont confirmé ANO comme hégémon incontesté du camp illibéral, tout en renforçant les formations les plus libérales du camp opposé.

Fondé en 2011, ANO s’était d’abord présenté comme un mouvement antisystème mené par un homme d’affaires milliardaire promettant de remplacer les élites politiques traditionnelles par des « gens normaux qui travaillent dur ».

Mettant en avant ses succès entrepreneuriaux (dans le domaine de l’agroalimentaire), Babiš cherchait alors à séduire un électorat de centre droit déçu par la politique traditionnelle. Mais au fil de la décennie, il a découvert que les électeurs les plus réceptifs à son populisme se trouvaient parmi les couches sociales plus fragiles et moins éduquées des régions périphériques. Progressivement, ANO s’est éloigné de son discours initial sur l’efficacité gouvernementale pour adopter des politiques sociales ciblées, mêlées à une critique de plus en plus virulente de l’immigration et des régulations climatiques.

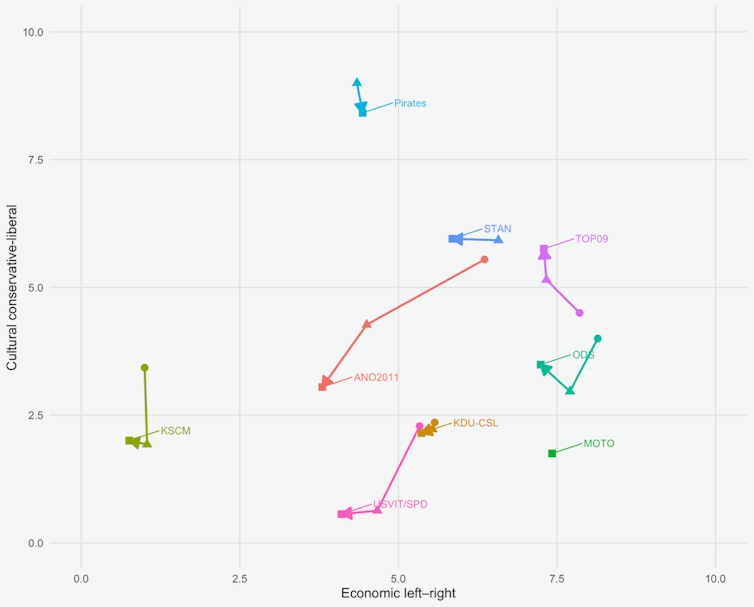

Ce déplacement est visible dans la figure 1, tirée des recherches que j’ai conduites avec plusieurs collègues, qui situe les partis tchèques sur les dimensions économique et culturelle entre 2014 et 2024 : ANO s’y déplace nettement d’un centre-droit libéral vers un conservatisme à tendance sociale.

Dans son discours de victoire, Babiš a martelé que son premier Conseil des ministres rejetterait officiellement le pacte européen sur la migration ainsi que le système d’échange de quotas d’émission de carbone, et privilégierait le financement de la sécurité sociale et de la santé plutôt que le soutien à l’Ukraine, même s’il a donné des gages à l’UE et à l’OTAN.

Mais quel que soit le gouvernement qu’il parviendra à former, les obstacles seront nombreux.

Le premier défi de Babiš découle paradoxalement du score élevé d’ANO, obtenu au détriment de partis radicaux plus petits. L’alliance Stacilo ! (« Assez ! »), rassemblée autour du Parti communiste (KSCM) – qui mêle programme social radical, nationalisme nativiste et sympathies prorusses – n’a pas franchi le seuil électoral, condamnant une nouvelle fois la gauche historique à l’absence parlementaire.

Le parti d’extrême droite SPD, dont la campagne a combiné promesses sociales, rejet de l’immigration, opposition aux réfugiés ukrainiens et hostilité à l’UE, a lui aussi perdu des voix et cinq sièges. La domination d’ANO sur l’espace économiquement de gauche mais culturellement conservateur fragilise donc ses propres partenaires potentiels et complique la recherche d’une majorité stable.

La seule majorité possible du camp illibéral impliquerait une coopération – soit dans une coalition formelle, soit sous la forme préférée de Babiš, celle d’un gouvernement minoritaire d’ANO soutenu au Parlement – avec le SPD et les Motoristes. Ensemble, ces trois forces totalisent 108 sièges sur 200. Mais, là encore, les obstacles sont nombreux.

Le premier problème est programmatique. Les Motoristes sont une nouvelle formation menée par un homme d’affaires et coureur automobile, Filip Turek, amateur de gros moteurs, dont la collection personnelle comprend des armes et des objets nazis. Ce parti combine un libertarisme économique axé sur les baisses d’impôts et l’équilibre budgétaire avec un conservatisme viriliste. Tout en partageant avec ANO et le SPD leur opposition à la régulation climatique et à l’immigration, les Motoristes risquent de rejeter les politiques sociales coûteuses prônées par leurs deux alliés potentiels. Par ailleurs, bien que critiques envers l’Union européenne, ANO et les Motoristes refusent de réclamer un référendum sur un Czexit – sortie de la Tchéquie de l’UE –, que le SPD, lui, soutiendrait volontiers. Trouver une ligne commune s’annonce donc ardu.

Le deuxième problème est organisationnel. Les Motoristes sont des novices en politique, tandis que les élus du SPD proviennent de formations d’extrême droite diverses, regroupant conspirationnistes, militants antivax et admirateurs de Poutine. Utile pour gonfler le nombre de députés, cette alliance pourrait vite se révéler aussi instable qu’embarrassante.

Enfin, Babiš reste juridiquement vulnérable : il fait l’objet d’une enquête pour usage abusif de subventions agricoles européennes et pour conflit d’intérêts lié à son empire agro-alimentaire. Le président Petr Pavel a d’ores et déjà rappelé que, s’il chargeait Babiš de former le prochain gouvernement, celui-ci devrait se conformer pleinement au droit tchèque et européen.

Dans le camp d’en face, la progression des partis libéraux (au sens sociétal du terme)

Qu’en est-il du bloc opposé ? Le « bloc démocratique » s’articule autour de la coalition Spolu, qui regroupe les partis conservateurs (ODS et TOP 09) et le parti chrétien-démocrate (KDU-CSL), et qui est dirigée par le premier ministre sortant Petr Fiala. La coalition, qui avait en janvier 2023 soutenu la candidature victorieuse de Petr Pavel à la présidence, a obtenu plus de 23 % des voix et 52 sièges (contre 71 dans le Parlement précédent).

Le gouvernement Fiala, qui incluait également le parti libéral des Maires et Indépendants (STAN), s’est trouvé à la tête du pays depuis le début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l’Ukraine, gérant à la fois l’afflux de réfugiés ukrainiens et la flambée des prix de l’énergie et de l’inflation.

S’il a mis en avant son rôle de garant de l’ancrage occidental de la République tchèque, il a sous-estimé le coût social payé par les catégories les plus modestes. En l’absence d’une gauche traditionnelle, le camp illibéral a su capter ce mécontentement populaire, mêlant conservatisme culturel et discours social.

Malgré la victoire électorale du camp illibéral, les deux forces politiques les plus libérales du pays – STAN et le Parti pirate – ont progressé, grâce au succès des Pirates. En 2021, les deux formations réunies comptaient 37 sièges (33 pour STAN, 4 pour les Pirates). En 2025, STAN recule à 22 sièges, mais les Pirates dépassent le SPD en en obtenant 18, portant leur total combiné à 40 sièges.

Ces deux partis, bien organisés et efficaces, défendent une ouverture culturelle affirmée – notamment en soutenant le mariage pour tous (qui pour l’instant n’est pas légal dans le pays, les couples de même sexe disposant seulement d’un équivalent du PACS français) – et s’intéressent désormais davantage aux questions sociales négligées par le précédent gouvernement, comme le logement et la protection sociale. Leurs voix dans l’opposition pourraient ainsi contester la prétention de Babiš à représenter les classes économiquement fragiles.

Une polarisation croissante

La polarisation croissante entre forces illibérales – prônant un mélange de nationalisme, d’exclusion et de politiques sociales – et forces démocratiques, attachées à la coopération et au commerce international, constitue une mauvaise nouvelle pour la démocratie tchèque.

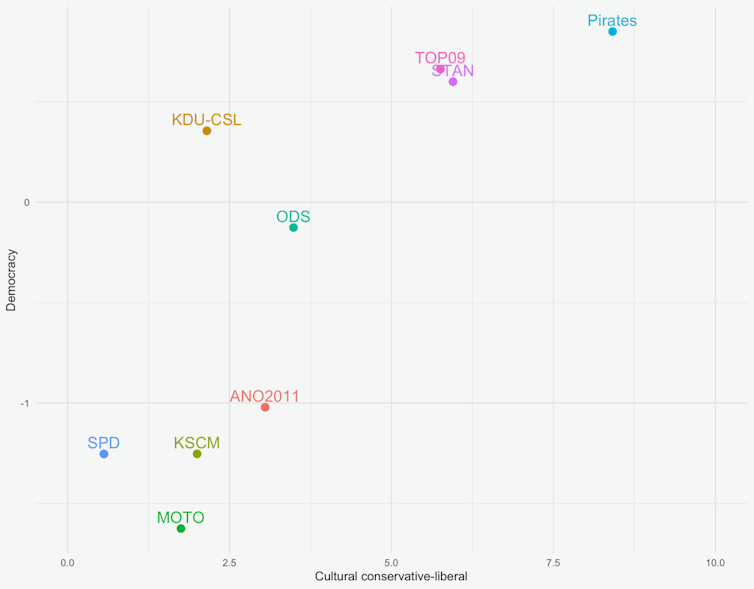

La figure 2 (données du Chapel Hill Expert Survey) montre combien les attitudes culturelles sont liées aux positions sur la démocratie, et illustre la fracture entre ANO et ses alliés potentiels d’un côté, et les partis du gouvernement sortant et les Pirates de l’autre.

Pourtant, les démocrates ne doivent pas désespérer. La victoire de Babiš est une victoire à la Pyrrhus.

D’une part, son succès affaiblit ses propres alliés potentiels : toute coalition qu’il formera sera fragile, hétérogène et instable. Contrairement à Viktor Orban en Hongrie, Babiš ne dispose pas d’une majorité constitutionnelle. Contrairement à Donald Trump aux États-Unis, il sera limité par le président Petr Pavel, qui l’a battu à la présidentielle de 2023, et par un Sénat dominé par le bloc démocratique.

D’autre part, les deux blocs ne sont pas aussi figés qu’ils en ont l’air. Le camp démocratique dispose de relais possibles auprès des électeurs de la gauche conservatrice, actuellement séduits par ANO ou le SPD. La figure 2 montre par exemple que ce camp comprend aussi des conservateurs culturels, tels que les chrétiens-démocrates du KDU-CSL, dont la religiosité n’exclut pas l’attachement à la démocratie libérale. Par ailleurs, l’absence persistante d’une gauche traditionnelle pourrait inciter les centristes libéraux – en particulier les Pirates – à se saisir plus systématiquement des questions de protection sociale et d’exclusion économique.

La démocratie se portera mieux partout lorsque les partis démocratiques couvriront l’ensemble du spectre politique : lorsqu’ils sauront parler aux conservateurs comme aux libéraux, et défendre l’ouverture internationale tout en s’attaquant sérieusement aux coûts sociaux du libre-échange et de la mobilité. Les résultats des élections législatives tchèques de 2025 ne garantissent pas cet avenir – mais ils le rendent possible.

Jan Rovny a reçu des financements de la Commission Européenne: Horizon Europe -- 101060899 -- AUTHLIB.

05.10.2025 à 16:29

Au Moyen-Orient, la lente progression du leadership féminin dans le monde du travail

Texte intégral (1614 mots)

Une évolution des mentalités s’observe dans la plupart des pays du Moyen-Orient en ce qui concerne la possibilité laissée aux femmes d’étudier et d’accéder au marché du travail puis aux postes de direction. Il reste cependant beaucoup à faire ; la mise en place et la généralisation de certaines mesures, telles que le mentorat ou la formation professionnelle, pourraient accélérer le processus.

L’Objectif de développement durable n°5 des Nations unies, adopté en 2015, fixe une ambition claire : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Cette ambition concerne notamment le monde du travail. En 2025, la proportion de femmes occupant des postes de PDG dans le monde est estimée entre 5 et 6 %. Certains pays se distinguent, comme la Thaïlande et la Chine, où cette proportion est respectivement de 30 % et 19 %.

En 2024, 33,5 % des postes de direction y compris ceux des conseils d’administration dans le monde étaient occupés par des femmes. Ce pourcentage, relativement stable d’une région à l’autre, est surtout porté par une dynamique nouvelle : la montée du nombre de femmes PDG. À titre d’exemples, en Europe de l’Est et en Asie centrale, les femmes occupent environ 20 % des sièges dans les conseils d’administration et 7 % des postes de PDG dans les sociétés cotées en bourse et en Amérique latine, 9 % des PDG sont des femmes et 16 % occupent des sièges dans les conseils d’administration. Une progression qui traduit un changement structurel et qui se manifeste désormais aussi au Moyen-Orient.

L’émergence des femmes leaders au Moyen-Orient

La liste des 100 femmes d’affaires les plus influentes de la région pour l’année 2024 publiée par Forbes Middle East comprend 100 profils, de 28 nationalités (y compris occidentales) qui occupent des postes importants dans des entreprises dans 32 secteurs différents.

Tout en haut du classement figure l’Émiratie Hana Al Rostamani, PDG de First Abu Dhabi Bank, qui conserve cette place de numéro un pour la troisième année consécutive. Diplômée de l’université George Washington aux États-Unis, elle est titulaire d’une licence en administration des affaires et d’un master en gestion de l’information. Avec deux décennies d’expérience dans la banque et les services financiers, elle incarne parfaitement ce que révèle ce classement : les femmes leaders sont de plus en plus visibles et occupent des postes de plus en plus stratégiques.

Cette évolution traduit une modification des mentalités et met en lumière une évidence : les femmes disposent des compétences nécessaires pour accéder à des rôles de premier plan. Une étude menée en 2024 sur le leadership éducatif féminin dans le monde arabe montre que ces dirigeantes se distinguent par leur « agentivité » – c’est-à-dire leur capacité à prendre en main leur destin et leur environnement –, leur autodétermination et leur persévérance.

Une autre étude, publiée en 2017 et consacrée spécifiquement au cas des Émirats arabes unis, souligne que les Émiraties adoptent un style de leadership transformationnel : elles stimulent la créativité de leurs équipes, communiquent leur vision, motivent et soutiennent leurs collaborateurs, et se posent elles-mêmes en modèles.

Mesures visant à soutenir l’avancement des femmes dans la hiérarchie

Ces avancées ne doivent pas masquer la réalité des chiffres. En 2022, les femmes ne représentaient que 19 % de la population active au Moyen-Orient, selon la Banque mondiale. Leur progression professionnelle se heurte à des obstacles bien connus : barrières socioculturelles, idéologies masculines dominantes, croyance répandue selon laquelle leur rôle devrait se limiter à la sphère domestique.

Une étude publiée en 2020, consacrée aux défis rencontrés par les femmes managers dans la région, met en évidence plusieurs freins : la domination des idées masculines dans les sociétés et les organisations, l’absence d’égalité entre les sexes et le manque d’ateliers de formation et de développement professionnel. Autant de manques qui ralentissent, voire empêchent, la progression des carrières féminines.

Pour que davantage de femmes puissent s’épanouir professionnellement, le changement doit intervenir à plusieurs niveaux : dans les mentalités, mais aussi au sein des organisations et des institutions. Entreprises et gouvernements doivent mettre en place des politiques qui renforcent la confiance et l’autonomie des femmes, en les encourageant à occuper des fonctions managériales et de leadership, à l’instar de mesures prises par l’UE ou par la France, adoptée en 2021. Certes, ces lois encouragent la présence des femmes dans les instances dirigeantes. Cependant, que ce soit pour une femme ou un homme leader, il faut bien sûr toujours considérer les compétences et l’expertise requises pour les postes occupés.

Le mentorat et les rôles modèles constituent un autre levier essentiel. Aujourd’hui, ils manquent cruellement, alors qu’ils jouent un rôle déterminant pour donner aux femmes la confiance nécessaire afin de franchir les obstacles qui se dressent devant elles. Notre étude menée en 2024 met en lumière l’impact de programmes de formation exclusivement féminins, les Women Only-Training Programmes (WOTPs). Nos recherches s’appuient sur un échantillon de 47 participantes françaises âgées de 34 à 54 ans, diplômées pour la plupart d’une licence ou d’un master. Parmi elles, 11 étaient sans emploi, tandis que les 36 autres occupaient des postes variés – assistante de direction, cheffe de produit, responsable IT, cheffe de projet, directrice stratégie, DRH – dans des secteurs aussi divers que les services, la distribution ou la construction.

Ces formations contribuent à développer les compétences transversales des participantes, en particulier leur confiance en elles et leur efficacité professionnelle. Autant d’atouts pour briser les plafonds de verre.

Au-delà du mentorat, les femmes doivent pouvoir compter sur des réseaux solides et participer à des programmes de formation pour affiner leurs compétences en leadership. Les réseaux professionnels offrent des ressources précieuses et favorisent les opportunités, tandis que la formation permet d’acquérir de nouvelles compétences pour relever les défis.

Une dynamique positive pour toutes… et tous

Le monde du travail est en pleine transformation : les femmes montent dans la hiérarchie et occupent des fonctions de leadership. Au Moyen-Orient, elles commencent à briser le plafond de verre et à prendre place dans les instances de direction des entreprises.

Cette dynamique n’est pas seulement bénéfique pour elles. Comme le montre une étude publiée en 2023, la présence de femmes dans les comités de direction a un effet positif sur la rentabilité opérationnelle, mais aussi sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

C’est pourquoi la sensibilisation, les initiatives concrètes et les politiques ambitieuses apparaissent comme autant de leviers indispensables. Elles permettront aux femmes du Moyen-Orient de bénéficier de conditions de travail équitables et de saisir, comme leurs homologues masculins, toutes les opportunités de carrière qui s’offrent à elles. Par exemple, les Émirats arabes unis ont créé en 2015 le Gender Balance Council, visant notamment à parvenir à un équilibre entre les sexes dans les postes de décision.

Eliane Bacha a reçu des financements de la Fondation Égalité Mixité (collaboration entre Axa, Engie, Michelin, Orange) entre 2016 et 2019.

05.10.2025 à 16:29

Madagascar : quand les coupures d’électricité déclenchent une crise sécuritaire amplifiée par les réseaux sociaux

Texte intégral (2009 mots)

Contesté depuis sa réélection en 2023, le président malgache est actuellement confronté à un vaste mouvement de fronde, porté par la jeunesse très connectée du pays, et déclenché par des coupures d’eau et d’électricité dues à une gouvernance défaillante.

Le 25 septembre 2025, Antananarivo a basculé dans la violence. Ce qui avait commencé comme une manifestation de la « Génération Z » contre les coupures répétées d’eau et d’électricité s’est rapidement transformé en émeutes qui se sont soldées par des pillages de supermarchés, des incendies de résidences parlementaires et l’instauration d’un couvre-feu dans la capitale.

Le bilan, contesté entre l’ONU et la présidence malgache, est lourd. On compte au moins cinq morts et une dizaine de blessés. Les répercussions politiques immédiates sont également frappantes puisqu’on assiste dans un premier temps au limogeage du ministre de l’énergie puis quelques jours après à la démission du gouvernement.

Ces événements révèlent un phénomène majeur : à l’ère numérique, une panne d’infrastructure vitale n’est plus seulement technique. Elle devient le catalyseur d’un mécontentement social amplifié par les réseaux sociaux qui accélèrent la diffusion de la colère, lui donnent une dimension émotionnelle et en étendent la portée.

La crise malgache offre ainsi un cas d’école pour analyser ce que l’on peut appeler des vulnérabilités communicationnelles à l’intersection de la sûreté, des infrastructures et de la gouvernance.

Les infrastructures vitales comme déclencheurs de la contestation

L’électricité et l’eau sont les piliers de la sécurité humaine telle que définie par les Nations unies. Leur absence ne se traduit pas seulement par un inconfort mais par une mise en péril de la dignité et de la survie quotidienne. À Madagascar, où la pauvreté rend la population particulièrement vulnérable, les délestages répétés affectent la conservation des denrées, la sécurité des foyers et la continuité des activités économiques.

La colère qui s’exprime dépasse donc la simple question technique mais traduit plutôt un déficit de confiance dans la capacité de l’État à remplir sa mission fondamentale. Ce phénomène n’est pas unique. En Afrique du Sud, les coupures d’électricité appelées « loadshedding » ont fragilisé le gouvernement et provoqué de multiples protestations. Au Nigéria, ce sont les pénuries de carburant qui déclenchent régulièrement des flambées sociales. Dans bien des cas, les carences des infrastructures vitales deviennent des points de bascule politique.

Les réseaux sociaux, caisses de résonance aux vulnérabilités communicationnelles

Les mobilisations contemporaines se jouent désormais dans l’espace numérique. Comme l’a montré Manuel Castells, « la communication est le mouvement ». À Antanarivo comme dans d’autres régions touchées par les manifestations, Facebook, WhatsApp et TikTok ont servi de vecteur de mobilisation rapide. Des hashtags comme #LéoDélestage se sont imposés comme slogans partagés permettant à une génération connectée de donner une forme à son indignation.

Les réseaux sociaux ont rempli trois fonctions majeures :

Tout d’abord, ils sont permis de rassembler en quelques heures des milliers de personnes au centre-ville.

Ensuite, les images d’Antanarivo ont circulé dans des régions comme Antsirabe et Toasina, déclenchant un effet d’entraînement.

Enfin, les vidéos de pillages et d’incendies ont produit un effet ambivalent. Leur diffusion massive a, d’une part, suscité peur et indignation en renforçant la perception d’une perte de contrôle étatique ; d’autre part, leur viralité a donné une visibilité inédite au mouvement, tout en reconfigurant son image publique. Ces scènes ont simultanément servi de catalyseur de mobilisation pour certains et de facteur de dissuasion pour d’autres, façonnant la narration collective de la crise bien au-delà des événements factuels.

Cette logique de viralité, décrite par Dominique Cardon, repose sur la visibilité des émotions plus que sur la véracité des faits. Les réseaux sociaux transforment donc une revendication sociale en phénomène national, avec une rapidité et une intensité inédite.

La crise a mis en évidence ce que Louise Merzeau nomme la « mémoire – trace ». Chaque vidéo, chaque image partagée devient une archive immédiate inscrivant l’événement dans une temporalité irréversible. Mais cette mémoire est instable et extraite de son contexte, elle se recompose au fil des partages, nourrissant parfois la rumeur.

On identifie trois formes de vulnérabilités communicationnelles :

La première s’inscrit dans le registre de la confusion informationnelle.

Les contenus, qu’ils soient vérifiés, manipulés ou « étrangers » (c’est-à-dire produits en dehors du contexte local, par des acteurs internationaux ou par des comptes sans lien direct avec les événements), circulent simultanément, créant un bruit informationnel qui brouille la compréhension globale de la situation.

La seconde s’inscrit dans le silence institutionnel dans la mesure où l’État a tardé à communiquer, laissant les réseaux sociaux imposer leur propre récit. Comme le rappelle Yves Jeanneret, l’information est un dispositif social et l’absence de discours officiel crée un vide qui se comble ailleurs.

Enfin, les citoyens investissent massivement les plates-formes numériques comme un nouvel espace public de délibération et de mobilisation, réduisant encore la portée et la légitimité de la parole institutionnelle. La communication verticale de l’État se retrouve ainsi concurrencée par une horizontalité participative et émotionnelle.

La réponse par le couvre-feu illustre ce que Didier Bigo appelle la banalisation de l’exception sécuritaire. Ainsi, l’urgence justifie la restriction des libertés mais ne résout pas la cause structurelle, le déficit d’infrastructure et de confiance.

De la panne technique à la crise politique : un basculement fragile

Ces événements ne surgissent pas dans un vide politique. Depuis sa réélection en 2023, contestée, le président Andry Rajoelina fait face à une opposition qui dénonce à la fois la fragilité des infrastructures et la mauvaise gouvernance. La population malgache reste marquée par un cycle de crises politiques récurrentes où chaque dysfonctionnement devient un terrain d’affrontement entre pouvoir et opposition.

La crise des délestages a rapidement pris une dimension politique. Certains médias rapportent que des représentants de l’opposition ont pointé leur présence dans les manifestations, conférant au mouvement une coloration politique. Le sénat, de son côté, a dénoncé une « tentative de coup d’État ». Une rhétorique qui témoigne de la forte polarisation de la vie politique malgache.

Ce contexte accentue la défiance dans la mesure où les citoyens perçoivent moins les délestages comme des accidents techniques que comme le signe d’une incapacité structurelle de l’État. L’absence de réponse rapide et transparente a amplifié le déficit de confiance et a donné à la colère sociale une dimension directement politique.

À court terme, plusieurs scénarios demeurent ouverts :

La reprise des violences nocturnes à Antanarivo notamment dans les zones commerciales et périphériques.

L’extension régionale de la crise avec des mouvement qui ont déjà été signalés à Antsirabe et à Tamatave (mobilisation étudiante). Les grandes villes secondaires sont exposées par contagion.

La politisation accrue car la présence visible de députés d’opposition lors des manifestations montre une récupération progressive du mouvement.

Ces scénarios combinent un risque de désordre public, de perturbation économique et de crise politique.

La crise malgache illustre un nouveau paradigme. La sûreté à l’ère numérique ne se limite pas à la prévention de la violence physique mais implique la gestion d’un système plus complexe articulant trois types de vulnérabilités :

Les vulnérabilités matérielles caractérisées par les infrastructures vitales (énergie, eau, transport), les vulnérabilités symboliques caractérisées par la communication numérique (réseaux sociaux, viralité) et les vulnérabilités institutionnelles c’est-à-dire la gouvernance (légitimité, capacité de médiation)

C’est dans l’interaction de ces trois dimensions que naissent les crises. Comme l’écrivait Castells « le pouvoir est désormais dans le code et le flux ». Celui qui contrôle les infrastructures et les récits contrôle la stabilité sociale.

Un simple épisode de colère populaire ?

Les événements du 25 septembre à Madagascar ne sont pas un simple épisode de colère populaire. Ils constituent un cas paradigmatique de la façon dont, à l’ère numérique, une panne technique, bien qu’elle soit façonnée par un cadre culturel spécifique, peut devenir une crise sécuritaire amplifiée par les réseaux sociaux et révélatrice des fragilités de la gouvernance.

La sûreté contemporaine se joue autant dans la robustesse des infrastructures que dans la capacité à communiquer et à maintenir la confiance. En ce sens, Madagascar est un avertissement. La prochaine crise sécuritaire pourrait naître non pas d’un attentat ou d’un conflit, mais d’une coupure d’électricité partagée en direct sur les réseaux sociaux.

Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.10.2025 à 17:07

Interception de la flottille humanitaire pour Gaza pour Israël : ce que dit le droit international

Texte intégral (1624 mots)

L’armée israélienne a intercepté plusieurs navires de la flottille Global Sumud qui vise à acheminer de l’aide à Gaza. Un certain nombre de personnes se trouvant à bord ont été interpellées, y compris Greta Thunberg.

Ces interceptions ont eu lieu en mer Méditerranée, à 70-80 milles marins au large des côtes de Gaza. Il s’agit d’eaux internationales où le droit international reconnaît la liberté de navigation en haute mer pour tous les navires.

Israël a justifié cette opération en affirmant que la flottille tentait de forcer un « blocus maritime légal » interdisant l’entrée de navires étrangers à Gaza, et ajouté que la flottille était organisée par le Hamas – une accusation que les organisateurs de la flottille réfutent.

Que sont les flottilles d’aide humanitaire à Gaza ?

La flottille mondiale Sumud était au départ composée de plus de 40 bateaux transportant de l’aide humanitaire (nourriture, fournitures médicales et autres articles essentiels), ainsi que plusieurs centaines de parlementaires, d’avocats et de militants provenant de dizaines de pays.

La flottille a quitté l’Espagne à la fin du mois d’août et a traversé la mer en direction de l’est, faisant escale en Tunisie, en Italie et en Grèce. En cours de route, les gouvernements italien et espagnol ont déployé des escortes navales pour assurer la sécurité du convoi.

Les passagers des bateaux ont déclaré avoir été harcelés par des drones à plusieurs endroits au cours du voyage.

« Global Sumud » constitue l’occurrence la plus récente d’un mouvement qui existe depuis plus de 15 ans et qui vise à contester le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza depuis 2007.

En mai dernier, le navire Conscience, qui transportait des militants et de l’aide humanitaire à destination de Gaza, a été touché par des explosions au large des côtes de Malte.

En juin, Israël a intercepté le Madleen avec Greta Thunberg et d’autres militants à son bord, puis en juillet le Handala.

Dès 2010, une première flottille emmenant de l’aide humanitaire et des centaines de militants avait tenté de se rendre à Gaza avec à son bord de l’aide humanitaire et des centaines de militants. Des commandos israéliens ont abordé l’un des navires qui la composaient, le Mavi Marmara, battant pavillon turc, ce qui a donné lieu à une violente confrontation qui s’est soldée par la mort de dix militants. Ces décès ont suscité une condamnation généralisée et ont tendu les relations entre Israël et la Turquie pendant des années.

Le blocus maritime de Gaza est-il légal ?

Le droit international relatif aux actions des navires de la flottille et à la capacité d’intervention d’Israël est complexe. Voilà près de 20 ans qu’Israël impose depuis divers types de blocus à la bande de Gaza.

La base juridique des blocus et leur conformité avec le droit international, en particulier le droit de la mer, ont fait l’objet de multiples controverses, comme l’a souligné une enquête de l’ONU menée à la suite de l’incident du Mavi Marmara.

Bien que les relations juridiques entre Israël et Gaza aient varié au cours de cette période, Israël est désormais considéré comme une puissance occupante à Gaza en vertu du droit international.

La codification des rôles des puissances occupantes, établie par la quatrième Convention de Genève en 1949, a été inspirée des obligations juridiques assumées par les puissances alliées en Allemagne et au Japon après la Seconde Guerre mondiale. La Convention de Genève définit un cadre juridique clair pour les puissances occupantes.

Au cours des dernières décennies, Israël a été à la fois une puissance occupante de jure (reconnue par la loi) et de facto en Palestine.

En 2024, la Cour internationale de justice a statué que l’occupation des territoires palestiniens par Israël était illégale au regard du droit international.

En tant que puissance occupante, Israël contrôle tous les accès à Gaza, que ce soit par voie terrestre, aérienne ou maritime. Les camions d’aide humanitaire ne sont autorisés à entrer à Gaza que sous contrôle strict. Les largages d’aide humanitaire effectués par les forces aériennes de pays tiers au cours de ces derniers mois n’ont également été autorisés que sous le contrôle strict d’Israël.

La quantité d’aide arrivée par voie maritime depuis le début de la guerre est très faible, car Israël a sévèrement restreint l’accès maritime à Gaza. Les États-Unis ont construit une jetée flottante au large des côtes pour acheminer l’aide en 2024, mais elle a rapidement été abandonnée en raison de problèmes météorologiques, sécuritaires et techniques.

Toutefois, cet épisode a montré qu’Israël était prêt à autoriser l’acheminement d’aide par la voie maritime provenant de son plus proche allié, les États-Unis. Cette exception au blocus n’a pas été appliquée aux autres acteurs humanitaires.

L’interception de navires en eaux internationales

Bien que l’acheminement d’aide par voie maritime soit actuellement complexe sur le plan juridique, Israël ne dispose que d’une capacité limitée pour perturber les flottilles. La liberté de navigation se trouve au cœur du droit de la mer. À ce titre, la flottille est en droit de naviguer sans entrave en Méditerranée.

Tout harcèlement et toute interception de la flottille dans les eaux internationales de la Méditerranée constituent donc des violations flagrantes du droit international.

Le lieu où les forces israéliennes interceptent et abordent les navires de la flottille est à cet égard déterminant.

Israël peut certainement exercer un contrôle sur les 12 milles marins d’eaux territoriales au large des côtes de Gaza. La fermeture de ces eaux territoriales aux navires étrangers serait justifiée en vertu du droit international en tant que mesure de sécurité, ainsi que pour garantir la sécurité des navires neutres en raison de la guerre en cours.

Mais les organisateurs de la flottille ont déclaré que leurs navires avaient été interceptés à une distance située entre 70 et 80 milles marins des côtes, soit bien avant le début des eaux territoriales de Gaza.

La décision de réaliser cette interception à cet endroit a sans doute été prise pour des raisons opérationnelles. Plus la flottille s’approchait des côtes de Gaza, plus il devenait difficile pour les militaires israéliens d’intercepter chaque navire la composant, augmentant ainsi la possibilité qu’au moins l’un d’eux atteigne les côtes.

Des dizaines de militants à bord des navires auraient été arrêtés et seront placés en détention dans le port israélien d’Ashdod. Ils seront ensuite probablement rapidement expulsés.

Ces personnes bénéficient de protections en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment l’accès à des diplomates étrangers exerçant une protection consulaire pour leurs citoyens.

Donald Rothwell a reçu des financements de l’Australian Research Council.

02.10.2025 à 17:06

L’« emprisme » : comment l’Europe se laisse dominer par les États-Unis sans le dire

Texte intégral (1444 mots)

Sous l’administration Trump, la relation transatlantique a basculé d’un partenariat asymétrique vers une domination stratégique. L’historien Sylvain Kahn propose dans son dernier livre L’Atlantisme est mort ? Vive l’Europe !, qui vient de paraître aux éditions de l’Aube, le concept d’« emprisme » pour désigner cette emprise subtile mais dangereuse des États-Unis sur l’Europe.

Depuis quatre-vingts ans, l’Europe a entretenu avec les États-Unis une relation asymétrique mais coopérative. Cette asymétrie, longtemps acceptée comme le prix de la stabilité et de la protection, s’est transformée sous l’administration Trump. Ce qui relevait d’une interdépendance stratégique déséquilibrée est devenu une emprise : un lien dont on ne peut se défaire, utilisé pour exercer une pression, tout en étant nié par ceux qui en sont les victimes.

Pour qualifier cette mutation, je propose le concept d’« emprisme » : une emprise consentie, dans laquelle les Européens, tout en se croyant partenaires, deviennent tributaires d’une puissance qui les domine sans qu’ils en aient pleinement conscience.

De l’asymétrie à l’emprisme

L’« emprisme » désigne une forme de domination subtile mais profonde. Il ne s’agit pas simplement d’influence ou de soft power, mais d’une subordination stratégique intériorisée. Les Européens justifient cette dépendance au nom du réalisme, de la sécurité ou de la stabilité économique, sans voir qu’elle les affaiblit structurellement.

Dans la vision trumpienne, les Européens ne sont plus des alliés, mais des profiteurs. Le marché commun leur a permis de devenir la première zone de consommation mondiale, de renforcer la compétitivité de leurs entreprises, y compris sur le marché états-unien. Pendant ce temps, avec l’OTAN, ils auraient laissé Washington assumer les coûts de la défense collective. Résultat : selon Trump, les États-Unis, parce qu’ils sont forts, généreux et nobles, se font « avoir » par leurs alliés.

Ce récit justifie un basculement : les alliés deviennent des ressources à exploiter. Il ne s’agit plus de coopération, mais d’extraction.

L’Ukraine comme levier de pression

La guerre en Ukraine illustre parfaitement cette logique. Alors que l’Union européenne s’est mobilisée pour soutenir Kiev, cette solidarité est devenue une vulnérabilité exploitée par Washington.

Lorsque l’administration Trump a suspendu l’accès des Ukrainiens au renseignement américain, l’armée ukrainienne est devenue aveugle. Les Européens, eux aussi dépendants de ces données, se sont retrouvés borgnes. Ce n’était pas un simple ajustement tactique, mais un signal stratégique : l’autonomie européenne est conditionnelle.

En juillet 2025, l’UE a accepté un accord commercial profondément déséquilibré, imposant 15 % de droits de douane sur ses produits, sans réciprocité. Cet accord, dit de Turnberry, a été négocié dans une propriété privée de Donald Trump en Écosse – un symbole fort de la personnalisation et de la brutalisation des relations internationales.

Dans le même temps, les États-Unis ont cessé de livrer directement des armes à l’Ukraine. Ce sont désormais les Européens qui achètent ces armements américains pour les livrer eux-mêmes à Kiev. Ce n’est plus un partenariat, mais une délégation contrainte.

De partenaires à tributaires

Dans la logique du mouvement MAGA, désormais majoritaire au sein du parti républicain, l’Europe n’est plus un partenaire. Elle est, au mieux, un client, au pire, un tributaire. Le terme « emprisme » désigne cette situation où les Européens acceptent leur infériorisation sans la nommer.

Ce consentement repose sur deux illusions : l’idée que cette dépendance est la moins mauvaise option ; et la croyance qu’elle est temporaire.

Or, de nombreux acteurs européens – dirigeants politiques, entrepreneurs et industriels – ont soutenu l’accord de Turnberry ainsi que l’intensification des achats d’armement américain. En 2025, l’Europe a accepté un marché pervers : payer son alignement politique, commercial et budgétaire en échange d’une protection incertaine.

C’est une logique quasi mafieuse des relations internationales, fondée sur l’intimidation, la brutalisation et l’infériorisation des « partenaires ». À l’image de Don Corleone dans le film mythique Le Parrain de Francis Coppola, Trump prétend imposer aux Européens une protection américaine aléatoire en échange d’un prix arbitraire et fixé unilatéralement par les États-Unis. S’ils refusent, il leur promet « l’enfer », comme il l’a dit expressément lors de son discours du 23 septembre à l’ONU.

Emprisme et impérialisme : deux logiques de domination

Il est essentiel de distinguer l’« emprisme » d’autres formes de domination. Contrairement à la Russie, dont l’impérialisme repose sur la violence militaire, les États-Unis sous Trump n’utilisent pas la force directe. Quand Trump menace d’annexer le Groenland, il exerce une pression, mais ne mobilise pas de troupes. Il agit par coercition économique, chantage commercial et pression politique.

Parce que les Européens en sont partiellement conscients, et qu’ils débattent du degré de pression acceptable, cette emprise est d’autant plus insidieuse. Elle est systémique, normalisée et donc difficile à contester.

Le régime de Poutine, lui, repose sur la violence comme principe de gouvernement – contre sa propre société comme contre ses voisins. L’invasion de l’Ukraine en est l’aboutissement. Les deux systèmes exercent une domination, mais selon des logiques différentes : l’impérialisme russe est brutal et direct ; l’emprisme américain est accepté, contraint, et nié.

Sortir du déni

Ce qui rend l’emprisme particulièrement dangereux, c’est le déni qui l’accompagne. Les Européens continuent de parler de partenariat transatlantique, de valeurs partagées, d’alignement stratégique. Mais la réalité est celle d’une coercition consentie.

Ce déni n’est pas seulement rhétorique : il oriente les politiques. Les dirigeants européens justifient des concessions commerciales, des achats d’armement et des alignements diplomatiques comme des compromis raisonnables. Ils espèrent que Trump passera, que l’ancien équilibre reviendra.

Mais l’emprisme n’est pas une parenthèse. C’est une transformation structurelle de la relation transatlantique. Et tant que l’Europe ne la nomme pas, elle continuera de s’affaiblir – stratégiquement, économiquement, politiquement.

Nommer l’emprisme pour y résister

L’Europe doit ouvrir les yeux. Le lien transatlantique, autrefois protecteur, est devenu un instrument de domination. Le concept d’« emprisme » permet de nommer cette réalité – et nommer, c’est déjà résister.

La question est désormais claire : l’Europe veut-elle rester un sujet passif de la stratégie américaine, ou redevenir un acteur stratégique autonome ? De cette réponse dépendra sa place dans le monde de demain.

Sylvain Kahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.