23.02.2026 à 11:43

Trump désavoué par la Cour suprême sur les droits de douane : et maintenant ?

Anne E. Deysine, Professeur émérite juriste et américaniste, spécialiste des États-Unis, questions politiques, sociales et juridiques (Cour suprême), Université Paris Nanterre

Texte intégral (2454 mots)

La décision était très attendue : la Cour suprême vient de juger que la promulgation d’une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à de nombreux pays du monde relevait d’un abus de pouvoir. Il s’agit certes d’un net désaveu infligé au président par une Cour dont il semblait estimer qu’elle lui était totalement acquise ; il n’en demeure pas moins que le président des États-Unis dispose d’autres leviers pour poursuivre dans cette même voie.

Donald Trump a placé au cœur de sa politique économique les droits de douane qu’il impose de façon aléatoire à titre de représailles, en invoquant le plus souvent « une situation d’urgence » pour justifier ses actes. On l’a notamment constaté, dès les premières semaines de son second mandat, pour la Chine, le Mexique et le Canada, à qui il reprochait des efforts insuffisants pour combattre la circulation du fentanyl, puis le 2 avril 2025 – le fameux « Jour de la libération ».

Ce jour-là, invoquant l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, texte de 1977 autorisant le président à réglementer le commerce après avoir déclaré une situation d’urgence nationale en réponse à une menace inhabituelle, extraordinaire et de source étrangère pour les États-Unis), Trump a promulgué des droits de douane tous azimuts, qui allaient ensuite être suspendus et modifiés à plusieurs reprises, en fonction du comportement de ses interlocuteurs ou des cadeaux apportés (que l’on songe à la récente controverse provoquée par le don au président d’une Rolex et d’un lingot d’or de la part de patrons suisses).

Retour sur l’histoire judiciaire et la question de droit

Plusieurs États et entreprises, conscients que ces mesures allaient renchérir leurs coûts et affecter leur activité économique, ont contesté ces décisions, certains devant une juridiction fédérale classique (qui n’était pas compétente), d’autres devant le Tribunal du commerce international des États-Unis (CIT) qui, en mai 2025, a conclu à l’illégalité du décret et suspendu sa mise en œuvre.

Le 29 août 2025, saisie par l’administration, la Cour d’appel pour le circuit fédéral (CAFC), qui a compétence en matière de commerce international sur tout le territoire états-unien, a confirmé la décision de première instance : s’appuyant sur « l’histoire législative » (les motivations du Congrès pour voter la loi IEEPA) et la séparation des pouvoirs, elle conclut que la promulgation des droits de douane au nom de l’IEEPA par Trump relève d’un abus de pouvoir du président.

Tous les droits de douane sont illégaux, sauf ceux imposés en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act (TEA). Pourtant, malgré la décision de la CAFC, les droits de douane contestés sont entrés en vigueur et ont continué de s’appliquer… jusqu’à la décision que la Cour suprême vient de rendre le 20 février 2026.

En septembre 2025, l’administration Trump a demandé à la Cour d’intervenir en procédure d’urgence pour sauver ses droits de douane. Il faut souligner que la Cour a accepté nettement plus de recours en urgence sous Trump que sous ses prédécesseurs, ce qui traduit bien la conviction de l’actuel président que la Cour suprême (dont il a nommé trois juges, durant son premier mandat) est à son service pour lui permettre de faire ce qu’il veut, sans aucun contrôle ni contre-pouvoir. Pour autant, il lui a fallu suivre le processus normal et demander un examen au fond (merits case) en faisant une demande de certiorari que la Cour a acceptée.

La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) et la décision de la Cour suprême

Il s’est trouvé une majorité de six juges sur les neuf que compte la Cour suprême pour affirmer que le recours du président à la loi IEEPA est contraire à la séparation des pouvoirs, car la loi permet au président de « réguler » et d’« interdire » mais pas d’imposer des droits de douane, qui sont de la compétence du Congrès. Mais c’est une opinion fragmentée, avec quatre opinions convergentes et deux opinions dissidentes, chacun des juges tentant de justifier et d’ancrer ses préférences en matière d’interprétation de la loi et de la Constitution.

La loi IEEPA invoquée par Donald Trump pour imposer des droits de douane tous azimuts à quasiment tous les pays du monde est prévue pour les situations d’urgence, mais l’objectif du Congrès à l’époque de son adoption, en 1977, était de limiter les pouvoirs du président par rapport à une autre loi existante (Trading with the Enemy Act, datant de 1917). C’est ce qu’il est possible de comprendre en recherchant l’« intention du législateur » – une méthode prônée par la juge progressiste Ketanji Brown Jackson dans son opinion convergente, mais les juges « conservateurs » s’y refusent.

Le texte de l’IEEPA prévoit en cas d’urgence la possibilité pour le président de « réguler » ou de déclarer un embargo, par exemple, mais ne mentionne nulle part les droits de douane. Quant à considérer que le « dramatique déficit commercial » invoqué par Trump constitue une urgence, ce serait oublier que celui-ci n’est pas nouveau et existe depuis plusieurs décennies.

Les enjeux constitutionnels

Les enjeux économiques et constitutionnels étaient importants, ainsi qu’en témoigne le nombre élevé de pétitions amicus curiae (« ami de la cour ») que les personnes physiques (un économiste, un professeur de droit) ou morales (des groupes divers) ont la possibilité de déposer afin d’éclairer la cour sur leur lecture de l’affaire, les dangers ou le bien-fondé des positions défendues par l’administration et la solution qu’ils préconisent.

Presque toutes défendaient des arguments allant à l’encontre de la position de l’administration Trump, y compris les groupes de droite comme le Cato Institute (libertarien) ou la Washington Legal Foundation (qui défend généralement les causes de la droite, mais qui argumentait ici pour l’inconstitutionnalité du recours à la législation d’urgence).

Certains invoquaient des arguments économiques et plusieurs professeurs de droit soulignaient les dangers si la Cour ne met pas un coup d’arrêt aux velléités de cumul des pouvoirs par le président. Si la Cour ne sanctionne pas cet empiètement, expliquaient-ils, le risque est réel que le Congrès ne puisse jamais voter une loi, non seulement à la majorité simple mais, en cas de veto quasi certain, à la majorité des deux tiers.

Les juges avaient semblé conscients lors de l’audience de la quasi-impossibilité pour le Congrès de recouvrer ses pouvoirs et avaient posé de nombreuses questions sur ce sujet.

Que dit exactement la décision de la Cour suprême ?

La décision Learning Resources, Inc. v. Trump, traite de deux catégories de droits de douane : ceux qui ont été imposés sur le Mexique et le Canada pour lutter contre l’importation d’opiacés ; et les droits de douane plusieurs fois modifiés, instaurés le 2 avril 2025 dit « Jour de la libération ». Elle laisse en place les autres droits de douane imposés sur d’autres fondements, tels que les droits de douane de 25 % placés par la première administration Trump en vertu de la section 301 de la loi Trade Act de 1971, maintenus par le président Biden, qui ont ajouté des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Comme prévu, l’opinion de la majorité est rédigée par le Chief Justice et, comme largement anticipé après l’audience, elle statue contre le président, mais après avoir laissé les droits de douane en vigueur pendant près d’un an.

Le président de la Cour rédige une opinion courte dont la première partie, signée par lui-même et cinq autres juges, repose sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs : la Constitution attribue au Congrès (et au Congrès seul) le pouvoir de lever l’impôt et d’imposer droits de douane et droits indirects.

Les juges progressistes ont voté avec la majorité sur le premier fondement parce que la décision permet d’interdire au président d’utiliser la loi IEEPA (qui, nous l’avons dit, prévoit interdictions ou embargos mais pas les droits de douane) et renforce la séparation des pouvoirs et la primauté du droit (Rule of Law). Mais pas sur le deuxième fondement, qui ne recueille l’adhésion que des juges conservateurs Gorsuch et Barrett (tous deux nommés par Trump).

Cette opinion de pluralité se fonde sur la doctrine de la question majeure (Major Questions Doctrine, MQD) en vertu de laquelle les décrets qui entraînent une modification majeure d’un secteur doivent être autorisés par une délégation de pouvoir précise et spécifique par le Congrès. Ici, l’imposition de droits de douane a causé une modification majeure de l’économie du pays et ne peut être autorisée. La question est développée sur près de 50 pages par le juge Gorsuch dans son opinion convergente.

Quelle signification et quelles suites ?

C’est un net revers pour Donald Trump, qui a placé les droits de douane au cœur de sa politique économique, mais la Cour ne se prononce pas sur les pouvoirs du président (et leurs limites) ni sur les multiples recours aux législations d’urgence, pas nécessairement motivés. C’est une décision limitée à la signification de la loi IEEPA et à ce qu’elle autorise (déclarer un embargo) et interdit (imposer des droits de douane).

Ce n’est pas l’annonce que la Cour suprême va dorénavant s’opposer à Trump, sauf sans doute sur le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (FED), ce qui accréditera la thèse que la majorité de droite à la Cour est du côté du business et protège l’économie du pays contre les politiques dangereuses du président.

Par ailleurs, la décision ne dit rien sur un éventuel remboursement qui serait versé aux entreprises lésées et ne prévoit aucun mécanisme en ce sens. Beaucoup soulignent que les entreprises n’ont aucun droit à un remboursement dans la mesure où elles ont répercuté l’augmentation des coûts sur les consommateurs finaux. Le gouverneur de Californie propose que chaque Américain reçoive un chèque de 1 700 dollars (1 420 euros environ) ; le gouverneur de l’Illinois a envoyé sa facture (8,4 milliards de dollars, soit plus de 7 milliards d’euros) à l’administration Trump. En d’autres termes, d’autres contentieux sont à prévoir. D’autant que les mesures ne sont pas parvenues à diminuer le déficit commercial en 2025 et que rembourser les quelque 140 milliards de dollars (plus de 118,6 milliards d’euros) indûment perçus creuserait un peu plus le déficit budgétaire.

Que peut faire Trump maintenant ?

Une autre question est elle aussi passée sous silence. Donald Trump dispose-t-il d’autres outils pour imposer d’autres droits de douane ? La réponse est oui, car, dans les années 1970, le Congrès a voté plusieurs lois (Trade Acts) déléguant de nombreux pouvoirs au président pour lui permettre de répliquer à des mesures discriminatoires prises par les partenaires commerciaux des États-Unis.

Trump, furieux de la décision de la Cour suprême, a immédiatement annoncé des droits de douane étendus à l’ensemble du monde de 10 %, puis de 15 % en recourant à la section 122 de la loi Trade Act de 1974. Dans ce cas, les droits ne peuvent dépasser 15 % et sont censés expirer au bout de 150 jours si le Congrès n’a pas voté pour confirmer la mesure. Connaissant le peu de cas que Trump fait des règles et du droit, il n’est pas impensable d’imaginer qu’il renouvellera les droits de douane pour d’autres périodes de 150 jours – en violation peut-être non pas de la lettre de la loi mais de son esprit. Ou bien il tentera d’utiliser d’autres outils (les sections 232 ou 301, par exemple).

En conclusion, la décision de la Cour ne clarifie guère la situation économique et, à ce jour, l’état du commerce international est toujours aussi instable et chaotique.

Anne E. Deysine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Justine Bondoux, Responsable de la production de l'enquête SHARE en France, Université Paris Dauphine – PSL

Jusot Florence, Professeure en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine – PSL

Thomas Barnay, Full Professor in Economics, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1889 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

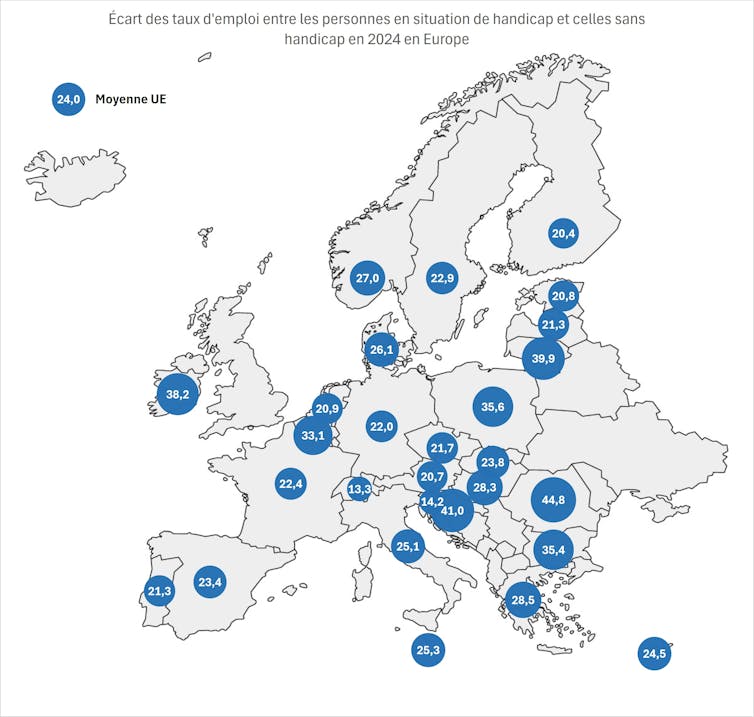

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

21.02.2026 à 16:29

La Stratégie de sécurité nationale des États-Unis : 2022 contre 2025, continuités et ruptures

Olivier Sueur, Enseigne la compétition stratégique mondiale et les enjeux transatlantiques, Sciences Po

Texte intégral (1481 mots)

Aux États-Unis, chaque président a l’obligation de publier une Stratégie de sécurité nationale (National Security Strategy, NSS). Celle que l’administration Trump a rendue publique en novembre 2025 – un texte ouvertement partisan et centré sur les intérêts de Washington conformément à la doctrine « America First » – a heurté de front de nombreux responsables européens, qui se remémorent avec une certaine nostalgie l’époque de Joe Biden. Or, la comparaison de la NSS « Made in Trump » avec celle de l’administration Biden montre qu’il existe entre les deux documents plus de continuité qu’on le croit, même si une distinction majeure apparaît sur la question de l’idéologie sous-jacente.

La Stratégie de sécurité nationale des États-Unis publiée en novembre 2025 par l’administration Trump a déjà fait couler beaucoup d’encre, allant jusqu’à parler à propos de la relation à l’Europe d’un « divorce consommé, en attendant la séparation des biens ». Or, sa version précédente, publiée en octobre 2022 par l’administration Biden, constituait déjà une rupture sur bien des points : l’article que j’y avais consacré en janvier 2023 s’intitulait « Prendre acte de la fin d’un monde ».

Naturellement, le ton joue beaucoup : le document de l’administration de Joe Biden – « le bon » – était bien plus lissé et, soyons francs, plus aimable que celui de l’administration de Donald Trump – « la brute ». Néanmoins, si l’on cherche à dépasser la forme et à analyser le fond, ruptures et continuités s’affichent sous des couleurs nettement plus nuancées.

Des visions géopolitiques en réalité très proches

Les deux présidents démocrate et républicain, avec leurs administrations, font preuve d’une très grande continuité quant à, d’une part, la fin de la mondialisation économique et du libre-échange et, d’autre part, la priorisation des intérêts états-uniens à l’échelle mondiale.

La NSS 2022 était porteuse d’une virulente charge à l’encontre du bilan de la mondialisation des échanges économiques des trente dernières années et en tirait les conséquences : selon Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden tout au long du mandat de celui-ci, « l’accès au marché a été pendant trente ans l’orthodoxie de toute politique commerciale : cela ne correspond plus aux enjeux actuels ».

L’enjeu clé est à présent la sécurité des chaînes d’approvisionnement, qui implique pour un certain nombre de produits stratégiques un découplage entre la Chine et les États-Unis : la sécurité économique redevient partie intégrante de la sécurité nationale.

Sur le plan domestique, le message était le grand retour de l’État dans l’économie avec la promotion d’« une stratégie industrielle et d’innovation moderne », la valorisation des investissements publics stratégiques et l’utilisation de la commande publique sur les marchés critiques afin de préserver la primauté technologique. La NSS 2025 ne dit pas autre chose en soulignant que « la sécurité économique est fondamentale pour la sécurité nationale » et reprend chaque sous-thème. La continuité est ici parfaite.

La priorisation géographique entre les deux NSS est également remarquable de continuité : 1) affirmation de la primauté de l’Indopacifique sur l’Europe ; 2) importance accordée aux Amériques, passées de la dernière place d’intérêt en 2015, derrière l’Afrique, à la troisième en 2022 et à la première en 2025.

Le premier point implique une concentration des efforts de Washington sur la Chine, et donc que le continent européen fasse enfin l’effort de prendre en charge sa propre sécurité afin de rétablir un équilibre stratégique vis-à-vis de la Russie. Le deuxième point se manifeste dans la NSS 2022 par la remontée des Amériques à la troisième place, devant le Moyen-Orient, et dans la NSS 2025 l’affirmation d’un « corollaire Trump à la doctrine Monroe », consistant à dénier à des compétiteurs extérieurs aux Amériques la possibilité d’y positionner des forces ou des capacités ou bien d’y contrôler des actifs critiques (tels que des ports sur le canal de Panama).

Dissensions idéologiques

Les deux présidents divergent sur deux points de clivage idéologique, à savoir la conception de la démocratie et le système international, y compris les questions climatiques.

La NSS 2022 avait réaffirmé le soutien sans ambiguïté des États-Unis à la démocratie et aux droits humains de par le monde, en introduisant néanmoins une nuance dans leurs relations internationales : sur le fondement du vote par 141 États de la résolution de l’ONU condamnant l’agression russe de l’Ukraine en mars 2022, l’administration Biden se montrait ouverte au partenariat avec tout État soutenant un ordre international fondé sur des règles telles que définies dans la Charte des Nations unies, sans préjuger de son régime politique.

La NSS 2025, au contraire, ne revendique rien de semblable : elle affirme avec force qu’elle se concentre sur les seuls intérêts nationaux essentiels des États-Unis (« America First »), proclame une « prédisposition au non-interventionnisme » et revendique un « réalisme adaptatif » (« Flexible Realism ») fondé sur l’absence de changement de régime politique, preuve en étant donnée avec le Venezuela, où le système chaviste n’a pas été renversé après l’enlèvement par les États-Unis de Nicolas Maduro.

De plus, la NSS 2025 redéfinit la compréhension même de la notion de démocratie autour d’une conception civilisationnelle aux contours très américains (liberté d’expression à la « sauce US », liberté religieuse et de conscience).

Second point de divergence : la NSS 2022 avait réaffirmé l’attachement de Washington au système des Nations unies, citées à huit reprises, et faisait de l’Union européenne (UE) un partenaire de choix dans un cadre bilatéral UE-États-Unis. C’est l’exact inverse dans la NSS 2025 : non seulement les Nations unies ne sont pas mentionnées une seule fois, mais les organisations internationales sont dénoncées comme érodant la souveraineté américaine.

En revanche, la primauté des nations est mise en exergue, et présentée comme antagoniste aux organisations transnationales. De plus, la notion d’allié est redéfinie à l’aune de l’adhésion aux principes démocratiques tels qu’exposés plsu haut. Cette évolution s’exprime plus particulièrement à l’égard de l’Europe.

La NSS 2025 et l’Europe

La partie de la NSS 2025 consacrée à l’Europe a été vivement critiquée dans les médias du Vieux Continent pour sa tonalité méprisante ; or le sujet n’est pas là. En effet, l’administration Trump opère une distinction fondamentale entre, d’une part, des nations qu’il convient de discriminer selon leur alignement avec la vision américaine de la démocratie et, d’autre part, l’UE, qu’il convient de détruire car elle constitue un contre-pouvoir nuisible. En d’autres termes, elle ne s’en prend pas à l’Europe en tant qu’entité géographique, mais à l’Union européenne en tant qu’organisation supranationale, les États-Unis se réservant ensuite le droit de juger de la qualité de la relation à établir avec chaque gouvernement européen en fonction de sa trajectoire idéologique propre.

La NSS 2025 exprime donc un solide consensus bipartisan sur les enjeux stratégiques auxquels sont confrontés les États-Unis et les réponses opérationnelles à y apporter, s’inscrivant ainsi dans la continuité du texte publié par l’administration Biden en 2022. Mais elle souligne aussi une divergence fondamentale sur les valeurs à mobiliser pour y faire face. C’est précisément ce que le secrétaire d’État Marco Rubio a rappelé dans son intervention lors de la conférence de Munich du 14 février 2026.

Olivier Sueur est chercheur associé au sein de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA).

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview