26.11.2025 à 16:29

Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025

Texte intégral (2215 mots)

Le secteur de la mode a été profondément affecté par les sanctions décrétées à l’encontre de la Russie au cours de ces dernières années. La plupart des marques occidentales ont quitté le pays, et les marques locales n’ont plus accès aux marchés occidentaux. Contournement des sanctions via le recours à des importations en passant par des pays tiers, développement des compagnies locales et arrivée sur le marché russe d’acteurs issus de pays qui y étaient auparavant peu présents : à l’instar des autres secteurs économiques, l’univers de la mode se transforme, mais le modèle occidental continue de fasciner en Russie.

En 2022, la maison Valentin Yudashkin a été exclue de la programmation de la semaine de mode parisienne. Ce créateur russe réputé, né en 1963, est décédé l’année suivante, en mai 2023.

En attendant un éventuel retour de la Russie dans la communauté des nations, la vie de la mode continue dans le pays. Avant 2022, la Fashion Week de Moscou était sponsorisée par Mercedes-Benz. Depuis trois ans, le gouvernement de Moscou a repris l’organisation d’une semaine de la mode désormais indépendante des partenaires occidentaux (dernière édition en août 2025). Par ailleurs, une Fédération internationale de la mode des BRICS+ a vu le jour, suite au sommet de Moscou de l’organisation, tenu en octobre 2024. Dans un contexte de fortes tensions, la mode devient un objet politique à part entière – bien au-delà de sa dimension artistique ou économique.

La fin d’une période dorée pour les marques occidentales en Russie

Les enseignes occidentales ont rapidement investi la Russie (auparavant fermée) lors de son ouverture démocratique dans les années 1990. Le nouveau millénaire a été marqué par une certaine forme de glamour et d’extravagance, tant dans les vêtements que dans les attitudes. C’était une époque de nouveaux riches et de paillettes à tout-va. Une époque résumée par le mot russe de perebor (« faire sonner toutes les cloches de l’église en même temps »), autrement dit l’idée d’un style qui n’hésitait pas à « en faire trop » – une esthétique que décrit la journaliste Evelina Khromtchenko en 2008 dans son ouvrage « Russian Style ».

Aujourd’hui, toute cette insouciance est bien loin. Deux exemples parmi d’autres le démontrent. Pendant l’hiver 2023, des jeunes filles en Europe occidentale et aux États-Unis ont lancé une tendance sur TikTok et Instagram, celle de la Slavic Girl, devenue rapidement très populaire. Fourrure, diamants, talons hauts et maquillage flamboyant : ce phénomène a provoqué des remous un peu partout dans le monde. Une partie des internautes y a vu la propagation d’un imaginaire russe honni.

En novembre 2022, la maison Dior a été critiquée pour avoir adopté dans une de ses campagnes une scénographie qui incorporait des éléments d’inspiration russe, présentés dans un décor de type slave avec de la neige et des bouleaux. Ces éléments ont entraîné une série de commentaires négatifs sur Instagram. Peu après, la façade d’une boutique Dior à Kiev a été recouverte de graffitis accusant la marque de soutenir la Russie.

Départs définitifs ou temporaires et contournement des sanctions

En parallèle du recul du soft power de la mode russe, l’écosystème de la mode et de l’habillement en Russie a été profondément modifié par le conflit.

Les sanctions occidentales ont entraîné le départ temporaire ou permanent de nombreuses marques internationales. Uniqlo, Marks & Spencer ou encore H&M ont complètement quitté le marché, résiliant leurs partenariats avec les franchisés et leurs baux commerciaux en Russie.

Beaucoup de marques occidentales ont vendu leurs parts russes à des entreprises locales. Le groupe Inditex (Zara) a revendu ses filiales opérationnelles russes à une société émiratie, Daher Group. Les marques ont changé de nom (Zara est devenue MAAG, Bershka est devenue Ecru, Pull&Bear est devenue DUB). Ces nouvelles boutiques ne vendent plus les produits d’Inditex, mais commercialisent désormais leurs propres lignes de vêtements, fabriquées notamment en Chine et au Pakistan.

Dans le segment du luxe, le choix des grandes marques occidentales a plutôt été de suivre une stratégie du gel que de partir complètement. Les sanctions européennes contre la Russie interdisent la vente, le transfert et l’exportation d’articles de luxe d’une valeur supérieure à 300 euros vers la Russie. « Nous vous informons que notre boutique est temporairement fermée pour des raisons techniques. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Nous attendons avec impatience de pouvoir vous accueillir de nouveau et restons toujours à votre disposition », peut-on lire depuis trois ans sur les vitrines des boutiques de luxe à Moscou, dont les grandes maisons européennes continuent à payer le loyer.

En outre, l’enjeu ne se limite pas au marché russe lui-même. En septembre 2025, Brunello Cucinelli a vu son action chuter de 15 % après qu’un fonds activiste spécialisé dans la vente à découvert (Morpheus Research) a publié une enquête affirmant que la marque continuait d’opérer en Russie malgré les sanctions – des allégations immédiatement contestées par la maison.

Les grands acteurs du luxe ne vendent plus rien en Russie, mais conservent leurs emplacements dans les zones commerciales les plus convoitées. La rue Stoletchnikov Pereoulok, équivalent moscovite de la rue du Faubourg Saint-Honoré, est encore remplie de boutiques Chanel, Hermès, Gucci, etc. Le soir, plusieurs s’illuminent. Dans la vitrine d’Hermès, une belle scénographie est même toujours visible.

Les autorités russes favorisent désormais les importations parallèles, permettant de vendre des produits importés sur le territoire russe sans forcément disposer de l’autorisation de la marque. Les entreprises russes s’adressent pour cela à des intermédiaires turcs, chinois, voire d’Europe de l’Est.

Certaines marques occidentales ont conservé leurs boutiques, ainsi que l’activité commerciale via des partenaires indépendants, sous licence de fabrication. Parmi elles, citons Benetton, Guess, Giorgio Armani… ou encore Cacharel Paris et Lacoste, présents dans une dizaine de boutiques ou points de vente à Moscou.

La nature a horreur du vide

De nouvelles marques arrivent également sur le marché russe. En deux ans et demi, les marques turques sont ainsi devenues les leaders parmi les nouveaux arrivants sur le marché russe, tandis que la Chine et l’Italie se partagent la deuxième place.

La décision de plusieurs grandes maisons européennes de restreindre l’accès à leurs produits pour les citoyens russes a été très mal perçue par la clientèle russe. Chanel, par exemple, a exigé auprès de certaines clientes russes de signer une déclaration attestant qu’elles n’emporteraient pas leurs achats en Russie, condition nécessaire pour finaliser la vente.

Toutefois, les plus aisés peuvent toujours contourner les sanctions grâce à des services de conciergerie. Mais la disparition de l’expérience en boutique, essentielle dans l’univers du luxe, a conduit une partie de la clientèle à se tourner vers les marques locales.

En effet, de nombreuses marques russes tirent parti du vide laissé par les enseignes occidentales. Les premières sanctions, en 2014, ont poussé les entrepreneurs et créateurs russes à prendre conscience de la nécessité de développer la production locale en substitution aux importations. En 2022, avec le départ des géants de la mode étrangère, les entrepreneurs locaux, qui ont l’avantage de bien connaître la demande de la clientèle dans leur propre pays, ont été prêts à prendre le relais. Un exemple marquant : la marque Lime connaît une expansion rapide et occupe la niche laissée par Zara, avec un chiffre d’affaires qui a triplé entre 2021 et 2023. Toutefois, les exemples de succès économiques les plus frappants concernent surtout le segment du mass market.

Quel avenir pour les marques de créateurs ?

La reconfiguration du marché a plutôt favorisé l’essor de labels qualifiés de « niches », tels que Choux, Walk of shame, Rogov, Glumkimberly, Lesyanebo, Monochrome ou Ushatava, entre autres. Avant les événements de 2022, la top-model Bella Hadid portait les ensembles de Lesyanebo, et Monochrome collaborait avec Reebok. Aujourd’hui, ces marques profitent de leur succès en Russie tout en espérant le retour du pays sur la scène mondiale. La véritable question est de savoir si ces labels seront capables de rivaliser avec les grandes maisons européennes si celles-ci reviennent un jour sur le marché russe.

Malgré le contexte actuel, les esprits russes restent tournés vers l’Occident. Les Russes continuent de considérer les diplômes internationaux, du moins dans le domaine des études de mode, comme les plus prestigieux. Et même si les Russes se sont vite adaptés à la consommation locale disponible, ils n’ont pas décidé de tourner le dos à l’Occident ni à sa culture.

Polina Talanova ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.11.2025 à 16:29

Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale

Texte intégral (2542 mots)

L’adhésion du jeune et petit État à la grande organisation régionale est porteuse de promesses mais aussi d’incertitudes. À l’échelle internationale, le Timor-Leste restera sans doute tiraillé entre l’influence de Pékin et celle de Washington, tandis que d’autres acteurs, notamment la France, cherchent également à y développer leur présence.

Le Timor-Leste, plus jeune État d’Asie, situé à l’extrémité sud-orientale de l’archipel indonésien, à moins de 1 000 kilomètres au nord des côtes australiennes, vient de franchir une étape historique sur la voie de son intégration régionale. Le 26 octobre 2025, ce petit pays de 15 000 km2 et d’à peine 1,3 million d’habitants est devenu le onzième membre de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) – organisation fondée en 1967 qui promeut la paix, le développement économique et la stabilité régionale –, parachevant un processus d’intégration entamé il y a près de vingt ans.

Colonie portugaise pendant plus de quatre cents ans, le Timor-Leste s’engage sur la voie de l’indépendance à l’issue de la révolution des Œillets au Portugal en 1974. Une déclaration d’indépendance est proclamée le 28 novembre 1975, mais est suivie quelques jours plus tard d’une invasion de l’Indonésie (7 décembre 1975). Cette période d’occupation, qui durera vingt-quatre ans (1975-1999), sera particulièrement sanglante, causant la mort, selon certaines sources, de près de 200 000 personnes, soit environ un quart de la population. Si le pays accède finalement à l’indépendance en 2002, il porte encore les stigmates de cette tragédie et reste l’État le moins développé d’Asie du Sud-Est. Son PIB (1,63 milliard d’euros en 2023, selon la Banque mondiale) représente à peine 15 % de celui du Laos, et 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

À Dili (la capitale du Timor-Leste), l’adhésion à l’Asean est donc perçue comme une opportunité inédite de développement et d’intégration régionale. Pour l’Asean, l’arrivée de ce nouveau membre confirme le rôle central que l’association souhaite jouer dans l’architecture régionale, tout en posant de nouveaux défis, notamment économiques. Pour les acteurs de la communauté internationale, en premier lieu la Chine et les États-Unis, l’accession à une organisation régionale clé renforce l’attrait géopolitique du Timor-Leste.

Une intégration régionale gage de développement ?

« Il est plus facile d’entrer au paradis que d’intégrer l’Asean », ironisait le président (2007-2012, et de nouveau depuis 2022) et Prix Nobel de la Paix (1996) José Ramos-Horta, tant le processus d’adhésion fut long et semé d’embûches. Envisagée dès 2002, la candidature fut officiellement soumise en 2011 et mit près de quinze ans à aboutir.

L’accession tant attendue présente pour ce jeune État une opportunité de développement sans précédent, en lui ouvrant un accès préférentiel à un marché régional de près de 700 millions de consommateurs et 4 000 milliards de dollars (soit 3 500 milliards d’euros) de PIB en cumulé. En alignant ses politiques économiques et réglementaires sur les standards de l’Asean, le pays espère stimuler les réformes institutionnelles, diversifier son économie en élargissant les débouchés commerciaux, créer des emplois et faciliter les investissements étrangers.

A contrario, et même si l’Asean est loin d’être un modèle d’ensemble économique intégré (le commerce de bien intra-régional ne représente que 21 % de la totalité des échanges régionaux), l’impact des traités de libre-échange qui lient désormais le Timor-Leste risque d’exposer le secteur agricole du pays à une concurrence étrangère accrue, dans un pays où plus de 60 % de la population dépend encore d’une agriculture de subsistance.

Diplomatiquement, l’adhésion à l’Asean offre au Timor-Leste une plate-forme pour faire entendre sa voix dans les forums régionaux et internationaux, mais implique également de respecter ses règles et cadres institutionnels. Cela peut restreindre certaines prises de positions politiques. Ainsi, Dili, ouvertement critique de la junte birmane, et entretenant des liens avec le NUG (le gouvernement d’unité nationale, actuellement en exil) – ce qui avait conduit, en 2023, à l’expulsion du représentant du Timor-Leste à Naypyidaw –, a finalement rétabli des contacts officiels avec les autorités militaires du Myanmar. Une démarche nécessaire pour accéder formellement à l’Asean, mais peut-être aussi un gage de bonne volonté visant à convaincre ses voisins qu’il ne serait pas un facteur de déséquilibre régional.

À lire aussi : L’Asean face au coup d’État militaire en Birmanie : impuissance ou complicité ?

Asean : un nouveau membre et de nouveaux défis

En 1967, l’Asean réunissait initialement cinq pays fondateurs : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Après Brunei en 1984, ses derniers élargissements remontaient aux années 1990 : Vietnam en 1995, Laos et Myanmar en 1997, Cambodge en 1999.

L’adhésion du Timor-Leste, dernier pays de la région non intégré à l’organisation, démontre la capacité de l’Association à prendre des décisions collectives dans une logique d’intégration et de construction régionale cohérente et unie. Mais le processus d’intégration constitue également, pour l’Asean, un défi complexe.

Micro-nation insulaire, catholique, lusophone et démocratique, le Timor-Leste ajoute une nouvelle strate à l’extrême diversité géographique, culturelle et politique qui caractérise déjà l’organisation. Fondée sur le principe du consensus et de la concertation, l’Asean peine déjà à adopter des positions communes sur des dossiers sensibles tels que la mer de Chine méridionale ou la crise au Myanmar. L’arrivée d’un nouveau membre pourrait encore complexifier l’équation.

À l’échelle bilatérale, si la politique étrangère officielle du pays vise à n’avoir « pas d’alliés, pas d’ennemis, seulement des amis », le passé douloureux de l’occupation indonésienne (1975–1999) a forcément laisse des traces, dont certaines encore visibles. En dépit d’un apaisement progressif et d’un processus de réconciliation perçu comme un modèle dans la région, des tensions entre Dili et Jakarta subsistent notamment autour de l’enclave timoraise d’Oecusse.

Les relations avec l’Australie, principal pourvoyeur d’aide publique au développement au Timor-Leste et partenaire important de l’Asean, sont également marquées par un contentieux frontalier dans la mer de Timor et le partage des revenus du gisement gazier « Greater Sunrise ». Autant de potentiels points de discorde qui pourraient mettre à mal l’harmonie de l’Asean.

Mais c’est surtout sur le plan économique que cette intégration interroge et suscite des réserves.

Le Timor-Leste présente l’un des PIB par habitant les plus faibles de la région (avant-dernier, juste devant le Myanmar), une balance commerciale structurellement déficitaire, la majeure partie des biens devant être importée et une dépendance quasi totale aux exportations d’hydrocarbures (75 % du budget de l’État), désormais en déclin.

L’intégration du petit pays risque d’élargir davantage le fossé économique entre les membres, compliquant la mise en œuvre de projets comme la Communauté économique de l’Asean, qui vise notamment à réduire les disparités. Ainsi, Singapour s’est longtemps prononcée contre l’entrée du Timor-Leste dans l’organisation. Par solidarité régionale et en reconnaissance des progrès significatifs accomplis, la cité-État a depuis changé de posture et se présente désormais comme un soutien actif, prête à accompagner le petit État dans les lourdes obligations administratives et bureaucratiques qu’implique une adhésion à l’Asean (plusieurs centaines de réunions par an).

Perspectives internationales… et françaises

À l’échelle internationale, l’accession du Timor-Leste à l’Asean devrait renforcer l’intérêt des partenaires régionaux pour ce petit pays, situé au carrefour stratégique des couloirs de navigation reliant l’Océanie à l’océan Indien. Si Dili revendique une politique étrangère de neutralité et de non-alignement, le pays n’échappe pas aux tensions régionales croissantes. Ici aussi, la rivalité sino-américaine est à l’œuvre.

La présence chinoise est bien visible, à travers la construction de nombreux édifices publics et d’infrastructures stratégiques (centrale électrique, autoroute, port en eaux profondes). Dans le cadre d’un partenariat stratégique compréhensif signé entre les deux pays en 2023, la coopération militaire a été renforcée. Les passages réguliers de navires chinois dans les détroits de Wetar et d’Ombai témoignent d’un intérêt croissant.

En réponse, Washington a intensifié sa présence diplomatique et militaire, matérialisée par un accord bilatéral signé en 2021. En sus d’une aide au développement conséquente, les efforts états-uniens portent sur la réhabilitation d’infrastructures aéroportuaires et sur une coopération opérationnelle renforcée, avec des exercices conjoints et multilatéraux. D’autres acteurs montrent également un intérêt croissant : le Japon, le Brésil, le Vatican, ainsi que l’Union européenne et plusieurs de ses États membres, dont la France.

Paris n’a certes pas d’ambassade à Dili (l’ambassadeur de France en Indonésie est néanmoins accrédité auprès des autorités est-timoraises), mais dispose d’un bureau de coopération avec un attaché sur place. Certaines entreprises françaises ont investi ou opèrent déjà dans le pays, notamment Bolloré, pour la conception, la réalisation et la maintenance du port en eaux profondes de la Baie de Tibar, ou Alcatel Submarine Network pour l’installation du câble sous-marin Timor-Leste South Submarine Cable (TLSSC).

En 2024, le président José Ramos-Horta a été reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée, un signal politique fort au moment où le président français réaffirme ses ambitions en Asie du Sud-Est. Pour la France, le statut de partenaire de développement de l’Asean, ainsi qu’une présence souveraine dans les océans Indien et Pacifique offrent un cadre d’opportunité pour développer des coopérations ciblées : économie portuaire, résilience climatique, gestion de l’eau et de l’agriculture durable. Ces domaines correspondent à des besoins concrets et offrent des pistes de coopération civile et technique.

Enfin, la coopération de défense peut constituer un vecteur d’influence significatif. Si des liens distants existaient depuis la participation française à la Force internationale pour le Timor oriental (INTERFET, 1999-2000), les escales de bâtiments français à Dili en 2019 et en 2024 témoignent d’un intérêt réciproque plus récent. Aussi, l’armée française propose régulièrement des formations à l’armée du Timor-Leste à travers le programme de l’académie militaire du Pacifique.

Les capacités navales est-timoraises restent modestes et insuffisantes pour assurer une surveillance efficace des eaux territoriales, ce qui ouvre un champ d’assistance possible en matière de sécurité maritime, de formation ou d’assistance humanitaire. La participation du Timor-Leste aux principaux forums régionaux de sécurité – tels que l’ADMM+ et le Shangri-La Dialogue – offre à la France de nouvelles occasions de renforcer les liens bilatéraux, et in fine, de consolider sa relation avec l’Asean.

Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.11.2025 à 12:53

Au Mali, les djihadistes prennent-ils pour modèle leurs homologues syriens ?

Texte intégral (2155 mots)

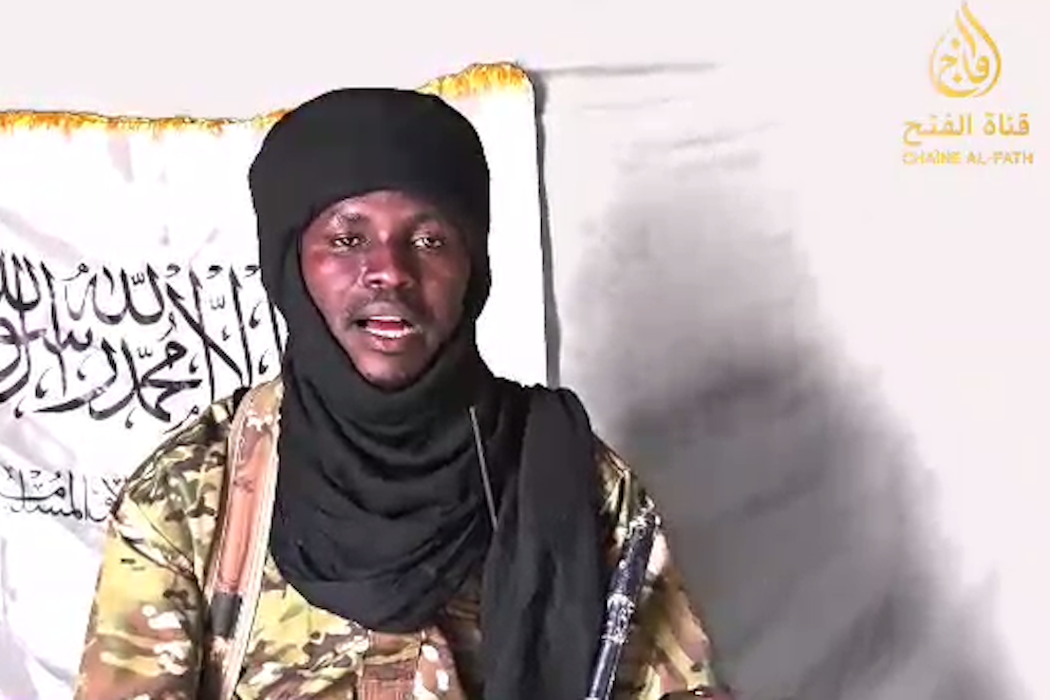

Des années durant, l’organisation islamiste Hayat Tahrir al-Cham, dit HTC, n’a contrôlé qu’un petit bout du territoire de la Syrie, avant de saisir l’occasion, fin 2024, de faire chuter le régime Assad et de s’emparer de l’ensemble du pays. Un développement qui, semble-t-il, n’a pas échappé à un autre groupe djihadiste, à des milliers de kilomètres de là : au Mali, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans paraît s’inspirer de l’évolution qu’a connue HTC, en recentrant son djihad sur l’échelon national, quitte à délaisser toute ambition globale.

Les visites récentes du président intérimaire syrien Ahmed Al-Charaa à Moscou, le 15 octobre, et à Washington, le 10 novembre, ont particulièrement retenu l’attention de la presse, qui y voit l’acte final d’une lente et progressive métamorphose d’un groupe terroriste en une force politique de gouvernement reconnue par la communauté internationale.

Cette trajectoire de Hayat Tahrir al-Cham (Organisation de libération du Levant, ou HTC, dont Al-Charaa est à la tête), depuis la clandestinité terroriste jusqu’aux chancelleries des grandes puissances, n’échappe évidemment pas à l’attention des différents stratèges de la nébuleuse djihadiste mondiale, comme le montre l’évolution actuelle, au Mali, du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, ou JNIM). Le mouvement terroriste sahélien, filiale d’Al-Qaida dans la région, semble entraîné dans une métamorphose identique que celle qu’a connue le HTC dans la province d’Idlib en Syrie de 2017 à la chute d’Assad.

Comme le HTC, le JNIM abandonne progressivement le djihad global au profit d’une lutte politique purement nationale dans laquelle l’enracinement auprès des populations locales l’emporte sur l’agenda djihadiste. Peut-on parler d’une syrisation des acteurs terroristes au Sahel ?

Un essor de l’islamo-nationalisme sur le modèle syrien

Comme le HTC dans la bande d’Idlib de 2017 à 2024, le JNIM a profondément changé de stratégie depuis le départ des Français en 2022 à la suite de l’échec de l’opération Barkhane. À l’origine force djihadiste – le mouvement Ansar Dine – alliée aux Touaregs du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), le JNIM aspire désormais à fédérer autour de lui des représentants des différentes ethnies du pays et à se métamorphoser ainsi en une force politique nationale, voire nationaliste.

Abandonnant progressivement le terrorisme tourné contre les civils au profit d’actions de déstabilisation du régime, le JNIM entend devenir une force d’alternative à la junte militaire en s’implantant durablement auprès des populations civiles. C’est dans cette optique que nous pourrions analyser la politique d’ouverture du JNIM aux ethnies importantes du pays : d’abord adressé aux Touaregs en guerre ouverte contre Bamako depuis 2012, le mouvement s’est ouvert aux Peuls depuis l’ouverture de sa branche méridionale très active au Burkina Faso, la Katibat Macina, puis plus récemment aux Bambaras, l’ethnie majoritaire de la région de Bamako.

Le choix de Bina Diarra, dit Al-Bambari, comme porte-parole du groupe montre le refus du JNIM d’être désormais assimilé aux ethnies minoritaires du nord du Mali, alliées régulières des djihadistes, ainsi que le projet des djihadistes de créer autour d’eux un véritable consensus populaire qui dépasse le clivage habituel entre les ethnies nomades plus arabisées du Nord (comme les Touaregs) et les ethnies sédentaires subsahariennes.

Cette politique n’est pas sans rappeler celle menée par le HTC dans la bande d’Idlib de 2017 à 2024. Comme le JNIM, le groupe HTC avait tenté de s’implanter durablement dans les structures sociales locales en s’attirant le soutien des chefs de tribus arabes (les cheikhs). Que ce soit dans une société tribale comme le nord de la Syrie ou dans un cadre multiethnique comme au Mali, les djihadistes aspirent à construire une forme de consensus national autour d’eux afin de pérenniser leur pouvoir.

L’abandon de la lutte contre les « déviants »

D’autant que le JNIM, comme le HTC dans la province d’Idblib de 2017 à 2024, semble renoncer aux modes d’action classique des djihadistes. Depuis le départ des Français, le JNIM n’a revendiqué aucun attentat en dehors du Sahel et semble même abandonner progressivement l’utilisation du terrorisme envers les populations locales comme a pu le faire le HTC à Idlib pendant la guerre civile syrienne.

Depuis l’été 2025, le JNIM concentre ses attaques sur des cibles militaires et économiques (notamment les convois ravitaillant la capitale en carburant) mais renonce de plus en plus aux massacres de civils éloignés de son rigorisme religieux. À cet égard, il est intéressant de relever l’abandon des persécutions contre les Dogons dont AQMI et Ansar Dine avait autrefois combattu violemment les pratiques animistes, au point d’avoir suscité la mobilisation de l’Unesco.

De plus, les politiques systématiques de destruction du patrimoine malien semblent abandonnées par le JNIM. À l’inverse d’Ansar Dine, qui avait, en 2012, saccagé la mosquée de Sankoré à Tombouctou, vestige d’un islam maraboutique syncrétique à l’antithèse du dogmatisme salafiste, le JNIM renonce aux persécutions envers le patrimoine et les identités locales, de peur de perdre le soutien des populations. Cette politique qui n’est pas sans rappeler celle d’Al-Joulani et du HTC envers les chrétiens et les chiites de la bande d’Idlib de 2017 à 2024 et témoigne, comme en Syrie, d’une volonté de pérenniser l’implantation du JNIM dans le paysage politique local.

En effet, comme le HTC, le JNIM entend substituer au djihad global un djihad populaire tourné contre les régimes tyranniques locaux opprimant les civils. L’agence de propagande Al-Zallaqa met souvent en scène le groupe dans un rôle de protecteur des populations contre la violence des juntes militaires. Le JNIM a particulièrement communiqué sur les massacres de Solenzo en mars 2024, perpétrés par l’armée burkinabée sur les civils peuls, et a mené une action de représailles à Diapaga ciblant une base militaire.

À travers ces actions au Burkina Faso comme au Mali, le JNIM veut abandonner son image de groupe terroriste hors sol pour apparaître comme le bouclier des populations locales face à la brutalité des juntes. On retrouve ici la synthèse, à l’origine du succès du HTC en Syrie, entre un djihad régional non global (idée plutôt empruntée à Daech) et le refus de persécuter les populations locales pour s’enraciner dans le paysage politique local (thème cher à plusieurs penseurs d’Al-Qaida comme Al-Zawahiri, notamment lors de sa querelle avec Al-Zarqawi en 2004).

Le même décalage entre la base et les chefs en Syrie et au Mali

Le parallèle entre la Syrie et le Mali devient encore plus éclairant lorsqu’on envisage les limites, voire les relatifs échecs de l’islamo-nationalisme.

Comme en Syrie, la base du JNIM n’approuve pas forcément le refus du djihad intransigeant et les concessions faites par les chefs du groupe à la réalité sociale locale. C’est peut-être ce que montre l’assassinat de la tiktokeuse Mariam Cissé par les miliciens du JNIM, le 7 novembre 2025. Ce meurtre va à l’encontre de la politique d’implantation du JNIM au sein de la population locale et de la propagande qu’il construit depuis plusieurs années. Si bien que l’on pourrait émettre l’hypothèse (invérifiable pour l’instant) que ce meurtre ne reflète pas une décision prise par le commandement du JNIM mais s’apparente à une initiative locale, assez spontanée.

Ces exactions perpétrées par les djihadistes sont d’ailleurs monnaie courante, comme le montre le développement des milices d’autodéfense appelées dozo. Sachant que le massacre de civils dessert objectivement les intérêts politiques du JNIM et s’oppose à son discours de propagande, on peut légitiment penser que ces massacres sont l’action de combattants qui ne partagent pas forcément les efforts de Realpolitik des chefs. Comme en Syrie avec le HTC, la base du JNIM pourrait refuser l’infléchissement que tentent de lui imposer ses leaders, ce qui déboucherait sur des massacres spontanés, comme ceux dont les alaouites ont été victimes après la chute d’Assad en Syrie.

D’autant qu’au Levant comme au Mali, les groupes affiliés à Al-Qaida, en s’implantant dans le tissu social local, se privent du soutien politique des partisans du djihad global et intransigeant. Ces djihadistes les plus radicaux pourraient ainsi grossir les rangs de l’orgnisation État islamique en Syrie ou de sa filiale au grand Sahara.

Les limites de la comparaison

Pour conclure, le djihad syrien entre en résonance avec la métamorphose actuelle du JNIM. Le groupe sahélien s’emploie à implanter le djihad dans le paysage politique malien et dans ses spécificités régionales, témoignant ainsi d’une syrisation du conflit, pour utiliser un néologisme, au point qu’on pourrait considérer la métamorphose du djihad en Syrie comme un nouveau paradigme pour analyser tous les mouvements djihadistes et leurs relations avec leur environnement politique et social régional.

Néanmoins, cette comparaison ne doit pas conduire à oublier ce qui distingue la Syrie du Mali : le JNIM ne peut s’appuyer ni sur une armée nombreuse comme celle de HTC, ce qui l’empêchera de contrôler le pays à court terme, ni sur une puissance tutélaire capable de le financer comme la Turquie en Syrie. Même si la comparaison entre le HTC et le JNIM ne saurait à elle seule expliquer le nouveau visage de la guerre civile au Mali, elle permet bien de prendre la mesure de la révolution copernicienne que la victoire de Joulani (nom de guerre d’Ahmed Al-Charaa) représente aujourd’hui pour l’ensemble des mouvements se réclamant d’Al-Qaida.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.