ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

23.09.2025 à 14:47

L’art d’éduquer les princesses de la Renaissance : ce que nous apprennent les « Enseignements » d’Anne de France

Texte intégral (2189 mots)

À partir du Moyen Âge, l’éducation des filles fait l’objet d’une grande attention dans la noblesse et, dans une moindre mesure, les milieux bourgeois.

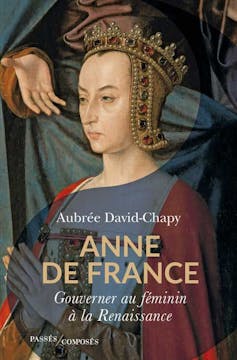

Le manuscrit original des Enseignements, rédigés au XVe siècle par la fille aînée du roi Louis XI, Anne de France, duchesse du Bourbonnais et d’Auvergne, destinés à sa fille de 12 ans, Suzanne de Bourbon, récemment réapparu sur le marché de l’art, nous éclaire sur les valeurs essentielles transmises aux princesses de la Renaissance.

Alors qu’on le croyait perdu depuis plus d’un siècle, le manuscrit original des Enseignements, d’Anne de France (1461-1522), destinés à sa fille Suzanne de Bourbon (1491-1521) a resurgi sur le marché de l’art au printemps 2025, et vient d’être classé « trésor national » par le ministère de la culture.

Historiens et historiens de l’art le pensaient égaré dans les fonds de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg (Russie) qui était en sa possession depuis la fin du XVIIIe siècle environ. Il se trouvait en fait dans la collection particulière de Léon Parcé (1894-1979), érudit et passionné de Blaise Pascal (1623-1662), qui l’avait acquis des autorités soviétiques dans les années 1930.

La nouvelle de la réapparition de ce manuscrit réjouit historiens, historiens de l’art et de la littérature, qui ne le connaissaient que par une copie du XIXᵉ siècle et qui espèrent pouvoir l’étudier dans les prochaines années. Mais quelle est au juste la spécificité de ces Enseignements ?

Anne de France, une femme de pouvoir

L’éducation des filles constitue depuis le Moyen Âge un enjeu fondamental dans les milieux nobiliaires et, dans une moindre mesure, bourgeois. Comme les garçons, elles sont les destinataires de manuels de savoir-vivre appelés « miroirs » qui contiennent une multitude de préceptes moraux et de conseils pour la vie quotidienne.

Le Livre pour l’enseignement de ses filles, du chevalier de La Tour Landry, ou encore les enseignements de saint Louis à sa fille Isabelle de Navarre figurent au rang des plus connus.

Au XVe siècle, la femme de lettres Christine de Pizan rédige des miroirs à l’intention des princes, des princesses et, plus largement, des femmes de toutes conditions. Son Livre des trois vertus constitue un modèle dans lequel puiser.

Cependant, les Enseignements, d’Anne de France, qui se placent dans cette filiation littéraire, ont ceci de particulier qu’ils sont l’œuvre d’une mère pour sa fille, ce qui est assez unique. Surtout, Anne de France n’est pas une femme parmi d’autres : fille du roi Louis XI (1461-1483), c’est aussi la sœur de Charles VIII (1483-1498). Cette « fille de France » est l’une des femmes de pouvoir les plus puissantes du royaume, entre la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance.

Anne de France s’est imposée sur la scène politique dès les années 1480, en assurant une sorte de régence pour son frère Charles, aux côtés de son époux Pierre de Beaujeu. Dotée d’une grande expérience de la politique, de la cour et d’une grande culture, dont témoignent ses nombreuses références à Aristote et à saint Augustin, elle rédige les Enseignements à [s]a fille vers 1503-1505.

Il s’agit d’un moment charnière dans sa vie familiale. Tout juste veuve, celle qui n’est autre que duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, s’apprête à marier sa fille à Charles de Bourbon-Montpensier, connu plus tard sous le nom de connétable de Bourbon. Sans doute Anne s’est-elle inspirée des miroirs cités précédemment, conservés dans la bibliothèque des ducs de Bourbon, à Moulins.

La rédaction de ce miroir fait passer la princesse de la pratique à la théorie. En effet, en raison de son statut de fille de roi, Anne s’est illustrée depuis les années 1480 comme éducatrice de très nombreux princes et princesses envoyées par leurs familles à la cour de France pour recevoir un enseignement de premier plan. Outre son propre frère Charles qu’elle forme à son futur métier de roi, elle se voit confier Marguerite d’Autriche (tante de Charles Quint et régente des Pays-Bas), Louise de Savoie (mère de François Ier et première régente officielle du royaume de France), Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine, ou encore Diane de Poitiers toutes promises à un brillant avenir politique.

L’idéal de la princesse, parangon de vertu et de bonne éducation

C’est donc une femme d’expérience qui prend la plume pour s’adresser à Suzanne de Bourbon au tout début du XVIe siècle. Pour justifier son entreprise, elle évoque « la parfaite amour naturelle » qu’elle éprouve à l’égard de sa fille, alors âgée d’une douzaine d’années. Le manuscrit d’une centaine de feuillets dont elle fait don à Suzanne est enluminé et composé des Enseignements, suivis de l’Histoire du siège de Brest, bref opuscule dont Anne est également l’auteur.

Le contenu des Enseignements n’est en rien révolutionnaire, bien au contraire, il s’inscrit dans une tradition médiévale héritée du Miroir des Dames, de Durand de Champagne, et des écrits de Christine de Pizan.

Anne de France rappelle en premier lieu à sa fille son état de créature faible, marquée par le péché originel (comme toute créature humaine, homme ou femme) et la nécessité de dompter et de dépasser ses faiblesses naturelles afin de faire son salut sur terre.

C’est le principal objet de toute existence chrétienne. Pour cela, Suzanne devra s’efforcer d’acquérir la vertu qui se décline en de nombreuses qualités : prudence, piété, bonne renommée, courtoisie, humilité, maîtrise de soi, etc.

« Il n’est rien plus délectable à voir en femme noble que vertueux savoir »,

poursuit Anne. La vie doit ainsi s’ancrer dans la connaissance et la vérité, qui rapprochent de la sagesse, tout éloignant de la « folie » tant redoutée.

Destinée à être une femme de haut rang et à évoluer dans les milieux de cour, Suzanne devra savoir s’y comporter sans faire défaut à ses origines. Plus encore, il lui faudra se méfier de la fausseté ambiante de la cour, lieu du mensonge, du faux-semblant et de la trahison, qui représentent autant de pièges quotidiens à éviter.

Comme épouse, la princesse devra demeurer fidèle à sa propre lignée, « à son sang », tout en s’attachant fidèlement à son époux, se montrant notamment capable de le seconder en cas d’absence de ce dernier.

Les Enseignements expriment l’idéal de la princesse, parangon de vertu et de bonne éducation, selon Anne de France. Fruit d’années d’expérience du pouvoir et de la cour, ce miroir se présente comme un modèle de piété, de morale et de vertu destiné, certes, à sa fille mais, plus largement, à toutes les dames et demoiselles évoluant dans la sphère aulique.

C’est ce qui explique sa diffusion rapide dans le royaume de France, dès le premier quart du XVIe siècle, au sein des plus hautes franges de la société. Sous une forme imprimée, les Enseignements rejoignent par exemple les bibliothèques de Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier (1515-)1547), de Diane de Poitiers (1500-1566) puis de la puissante souveraine Catherine de Médicis (reine de France de 1547 à 1559, ndlr). C’est dire l’importance accordée par ses comparses aux conseils de celle qui fut l’une des plus puissantes femmes de la première Renaissance.

Aubrée David-Chapy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.09.2025 à 14:47

Diella, première ministre artificielle en Albanie : le piège de la féminisation des IA

Texte intégral (2158 mots)

Pour la première fois dans l’histoire, une intelligence artificielle a fait en Albanie son entrée au sein d’un gouvernement. Au-delà des questionnements sur la place des IA dans la décision publique, la nomination de Diella comme ministre chargée des marchés publics suscite des interrogations sur la féminisation quasi systématique des avatars IA. Cette pratique trompeuse qui entretient les stéréotypes de genre perpétue l’objectification des femmes et facilite la manipulation.

Le gouvernement albanais vient de créer la surprise en nommant Diella, une intelligence artificielle (IA), au poste de ministre des marchés publics. Présentée comme un atout dans la lutte contre la corruption, Diella serait chargée d’analyser les appels d’offres, repérer les conflits d’intérêts et garantir l’impartialité des décisions publiques.

Cette initiative inédite marque une étape historique. Pour la première fois, une IA entre officiellement dans un gouvernement, ici, sous les traits d’un avatar numérique féminin. Mais au-delà du coup médiatique, et des questionnements éthiques que peut soulever cette nomination – peut-on vraiment gouverner avec une IA ?, elle suscite des interrogations fondamentales sur la féminisation quasi systématique des agents IA.

Pourquoi Diella est-elle une femme artificielle ? Et quelles sont les implications de cette féminisation de l’IA ?

Diella : un cas d’école problématique

L’IA a déjà été utilisée comme outil de gouvernance. Certaines villes se servent, par exemple, des algorithmes pour optimiser les transports ou pour détecter la fraude. Mais en nommant une IA au rang de ministre, l’Albanie franchit une étape symbolique majeure : plus qu’un outil, elle devient une figure féminine publique, censée incarner des valeurs de transparence et de justice.

La promesse est séduisante : même si une IA peut reproduire ou amplifier les biais de ceux qui l’ont programmée, une machine ne peut, en théorie, ni accepter de pots-de-vin ni favoriser des proches. Elle paraît offrir une garantie d’impartialité dans un pays où les scandales de corruption entachent la vie politique. L’Albanie est, en effet, classée 80e sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption, selon Transparency International.

Mais cette vision occulte un problème central : les conséquences éthiques de la féminisation de l’IA sont loin d’être anodines.

Pourquoi les IA sont-elles presque toujours féminines ?

Depuis Siri (Apple), Alexa (Amazon) Cortana (Microsoft) ou encore Sophia, le premier robot ayant obtenu la nationalité saoudienne en 2017, la plupart des assistants virtuels et robots intelligents ont été dotés d’une voix, d’un visage, d’un corps ou d’un prénom féminins. Ce n’est pas un hasard.

Dans une première recherche sur la question, nous avons montré que nous percevons les bots féminins comme plus chaleureux, plus dignes de confiance, voire même plus humains que leurs équivalents masculins.

À lire aussi : Les robots féminins sont les plus humains. Pourquoi ?

Pourquoi ? Parce que les femmes sont, en moyenne, perçues comme plus chaleureuses et plus susceptibles d’éprouver des émotions que les hommes… et ces qualités font défaut aux machines. La féminisation des objets en IA contribue donc à humaniser ces objets.

Cette féminisation s’appuie sur des stéréotypes bien ancrés : la femme serait « naturellement » plus douce, attentive et empathique. En dotant leurs machines de ces attributs, les concepteurs compensent la froideur et l’artificialité des algorithmes et facilitent leur acceptation et leur adoption.

Quand la féminisation devient manipulation

Mais cette pratique soulève des problèmes éthiques majeurs, que j’ai développés dans un article récent publié dans les pages du Journal of Business Ethics.

Cet article compare les implications éthiques de l’usage d’attributs genrés et sexués féminins dans deux contextes. D’un côté, la publicité, où l’on recourt depuis longtemps à des représentations féminines idéalisées pour séduire les consommateurs. De l’autre, les agents IA, qui reprennent aujourd’hui ces mêmes codes. Cette mise en parallèle permet de montrer que, dans les deux cas, la féminisation engendre trois dangers majeurs : tromperie, objectification, et discrimination.

- La tromperie et la manipulation

Attribuer artificiellement des caractéristiques humaines et féminines à des machines exploite nos réactions inconscientes et automatiques aux traits néoténiques (caractéristiques juvéniles associées aux traits féminins comme les yeux ronds, des traits arrondis) qui évoquent inconsciemment l’innocence et, donc, l’honnêteté et la sincérité.

Cette manipulation subtile pourrait faciliter l’acceptation de décisions algorithmiques potentiellement problématiques. Une IA féminisée fait croire qu’elle est plus humaine, plus empathique, plus « digne de confiance ». Or, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un programme informatique, sans émotions ni conscience – question qui commence à être discutée –, dont les décisions peuvent être biaisées voire instrumentalisées.

À lire aussi : Les robots humanoïdes peuvent-ils nous faire croire qu’ils ressentent des émotions ?

- L’objectification littérale

Contrairement à la publicité qui compare métaphoriquement les femmes à des objets, l’intelligence artificielle va plus loin : elle transforme littéralement la femme en objet programmable (une machine, un algorithme). Les IA féminines réduisent les attributs féminins à de simples outils de service : des machines obéissantes, disponibles en permanence. Cette mécanisation de la féminité reproduit et amplifie les logiques publicitaires d’objectification, mais avec une dimension inédite : l’interactivité.

Résultat, des chercheurs relèvent la persistance de propos agressifs et à caractère sexuel dans les interactions avec ces assistantes, normalisant ainsi des comportements abusifs envers les « femmes-machines » qui risquent de se reporter sur les vraies femmes… In fine, l’humanisation et la féminisation de l’IA peut paradoxalement conduire à une déshumanisation accrue des femmes.

- La perpétuation de stéréotypes

À première vue, Diella pourrait apparaître comme une victoire symbolique : une femme – même virtuelle – accède à un poste de ministre. Dans un pays où la politique reste dominée par les hommes, et alors que la plupart des IA féminines sont des assistantes, certains y verront un signe d’égalité.

Mais cette lecture naïve et optimiste occulte un paradoxe. Alors que les femmes réelles peinent à accéder aux plus hautes fonctions dans de nombreux gouvernements, c’est une femme artificielle qui incarne l’intégrité au pouvoir. Surnommée « la servante des marchés publics », c’est en réalité une femme sans pouvoir d’agir. On retrouve ici un vieux schéma : « l’Ève artificielle », façonnée pour correspondre à un idéal de docilité et de pureté. Une ministre parfaite, car obéissante et inaltérable… et qui ne remettra jamais en cause le système qui l’a créée.

L’IA au féminin, sainte dévouée ou Ève manipulatrice

La féminisation des IA repose en réalité sur deux tropes profondément enracinés dans notre imaginaire, qui réduisent l’identité féminine à l’archétype de la sainte dévouée ou de l’Ève manipulatrice.

La sainte dévouée, c’est l’image de la femme pure, obéissante, entièrement tournée vers les autres. Dans le cas de Diella, elle se manifeste par une promesse de transparence et de loyauté absolue, une figure de vertu incorruptible au service de l’État et de son peuple.

La représentation visuelle de Diella rappelle d’ailleurs fortement l’iconographie de la Vierge Marie : visage doux, regard baissé, attitude humble, et voile blanc. Ces codes esthétiques religieux associent cette IA à une figure de pureté et de dévouement absolu. Mais en faisant de l’IA une figure féminine idéalisée et docile, on alimente un sexisme bienveillant qui enferme les femmes réelles dans ces mêmes stéréotypes.

L’Ève manipulatrice : dans la culture populaire, la confiance accordée à une IA féminisée se transforme en soupçon de tromperie ou de danger. Exemple emblématique : le film de science-fiction Ex Machina, dans lequel le héros est dupé par une IA dont il tombe amoureux.

Si Diella venait à servir d’instrument politique pour justifier certaines décisions opaques, elle pourrait elle aussi être perçue sous ce prisme : non plus comme une garante de transparence, mais comme une figure de dissimulation.

Ces deux représentations contradictoires – la vierge sacrificielle et la séductrice perfide – continuent de structurer nos perceptions des femmes et se projettent désormais sur des artefacts technologiques, alimentant une boucle qui influence à son tour la manière dont les femmes réelles sont perçues.

Pour une IA non humanisée et non genrée

Plutôt que d’humaniser et de genrer l’IA, assumons-la comme une nouvelle espèce technologique : ni homme ni femme, ni humaine ni divine, mais un outil distinct, pensé pour compléter nos capacités et non pour les imiter. Cela suppose de lui donner une apparence et une voix non humaines, afin d’éviter toute confusion, toute tromperie et toute manipulation.

Le développement des IA devrait s’appuyer sur une transparence totale, en représentant l’IA pour ce qu’elle est vraiment, à savoir un algorithme.

Enfin, les concepteurs devraient rendre publics la composition de leurs équipes, les publics visés, les choix de conception. Car, derrière l’apparente neutralité des algorithmes et de leur interface, il y a toujours des décisions humaines, culturelles et politiques.

L’arrivée de Diella au gouvernement albanais doit ouvrir un débat de fond : comment voulons-nous représenter l’IA ? Alors que ces technologies occupent une place croissante dans nos vies, il est urgent de réfléchir à la façon dont leur représentation façonne nos démocraties et nos relations humaines.

Sylvie Borau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.09.2025 à 14:41

France Inter et France Télévisions sont-ils de gauche, comme les en accusent CNews et les médias Bolloré ?

Texte intégral (2602 mots)

Après l’enregistrement de deux journalistes du service public, Patrick Cohen et Thomas Legrand, lors d’un rendez-vous avec des responsables du Parti socialiste, l’audiovisuel public est sous le feu des médias de Vincent Bolloré qui l’accusent de partialité et de sympathies de gauche. Ces critiques, qui visent plus particulièrement France Télévisions et France Inter, sont-elles fondées ? Entretien avec le chercheur François Jost.

The Conversation : Le service public est attaqué pour son supposé manque d’impartialité, à la suite de l’affaire Legrand-Cohen. Pouvez-vous nous rappeler l’évolution historique de ce débat relatif au pluralisme et à l’impartialité dans les médias audiovisuels ?

François Jost : Jusque dans les années 1970, l’opposition est quasiment interdite d’antenne à la télévision. Le pluralisme n’existe pas. C’est pour lutter contre cet état de fait qu’en 1982, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, la loi sur la communication audiovisuelle inscrit dans son texte la nécessité d’un « pluralisme de l’information ». L’arrivée de la droite au pouvoir ne le remet pas en cause, et va plus loin avec la loi de 1986 qui exige des garanties d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme des courants de pensée. Chose très importante : ces obligations s’imposent à toutes les chaînes en sorte qu’il doit y avoir un pluralisme interne. Aucune chaîne ne peut représenter un seul courant de pensée.

Avec l’arrivée du numérique, les chaînes se sont multipliées. En 2016, Vincent Bolloré a acheté i-Télé, et une grève d’un mois s’est soldée par le départ d’une centaine de journalistes. Rebaptisée CNews, i-Télé devient une chaîne d’opinion qui privilégie les commentaires sur les faits et les débats en studio plutôt qu’une information de terrain.

Considérant que l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) ne remplit pas bien son rôle, l’ONG Reporters sans frontières fait un recours devant le Conseil d’État en 2022 et me demande, dans ce cadre, d’examiner dans quelle mesure CNews est une chaîne d’opinion. J’analyse, de façon très classique dans ce genre d’étude, les programmes, les thèmes, le rôle des animateurs, les invités que je compare avec la principale concurrente, BFM. Je montre alors que la stratégie de CNews est de recevoir quelques politiques encartés, mais surtout de donner une place très importante à des chroniqueurs engagés à droite ou à l’extrême droite.

C’est une stratégie habile car, à l’époque, l’Arcom décomptait uniquement le temps d’antenne des politiques encartés et pas des journalistes. Cela permettait à la chaîne de pencher à droite sans que cela apparaisse dans les calculs des temps d’antenne.

Est-ce que le service public a joué le jeu du pluralisme depuis les règles l’imposant à l’audiovisuel ?

F. J. : Dans son rapport de 2024, l’Arcom notait, à propos de France Télévisions, que « conformément à ses missions de service public, le groupe propose une offre d’information riche, diversifiée et pluraliste ». En ce qui concerne Radio France, l’Arcom n'a jamais émis de sanction pour manquement grave. Pour autant, elle a relevé, en 2023, des sous-représentations persistantes du Rassemblement national (RN), de Renaissance, de La France insoumise (LFI) et de Reconquête – sous-représentations qui ont été partiellement améliorées depuis.

En réalité, mesurer le pluralisme n’est pas simple. Le pluralisme se définit par la diversité des opinions et des tendances en présence, et pas seulement par une comptabilité. La question n’est pas uniquement de savoir qui est invité dans une émission, mais quel point de vue est exprimé. Dans son rapport de 2024, l’Arcom souligne, par exemple, à propos de CNews, « qu’en dépit notamment de la variété des thématiques abordées et de la diversité des intervenants, de nombreux sujets, tels que les violences commises contre les forces de l’ordre, le fonctionnement de la justice ou les effets de l’immigration sur le fonctionnement de notre société, apparaissaient traités de manière univoque, les points de vue divergents demeurant très ponctuels ».

Pour évaluer le pluralisme, il faut donc aussi une approche qualitative : analyser les discours des journalistes, des invités, des humoristes, etc. Quand Pascal Praud émet l’hypothèse que les punaises ont été apportées par les immigrés, on peut le classer à droite. Cela lui a valu une sanction de l’Arcom.

Lorsque vous avez sur CNews, dans « L’heure des pros », des chroniqueurs comme Charlotte d’Ornellas (JDD), Alexandre Devecchio (le Figaro), Georges Fenech (ancien député de l’UMP) et aucun chroniqueur de gauche, on cherche où est le pluralisme…

Sur France Inter, cette situation n’existe pas. Dans la matinale il y a des débats contradictoires. Certes Thomas Legrand a une sensibilité de gauche, il écrit dans Libération, mais Dominique Seux est un libéral qui écrit dans les Échos. Ce qui amène certains à penser que France Inter est de gauche, c’est que les journalistes ont une culture commune que j’appellerais humaniste et qui, en fait, peut être partagée par des personnes de gauche comme de droite. Reste que, pour certains médias de droite ou d’extrême droite, les valeurs humanistes fondamentales – respect des droits humains, égalité de tous devant la loi – ou même la défense de l’environnement vous classent immédiatement à gauche.

Notons enfin que si le pluralisme au sein d’une chaîne n’est pas toujours évident à mesurer, il est en revanche facile d’établir une sociologie des auditeurs et des téléspectateurs, cela est éclairant. Une étude de Julien Labarre montre que, sur une échelle gauche-droite, allant de 0 à 10, les spectateurs du service public se situent entre 5 et 5,2, au même niveau que le Français moyen qui se situe à 5,3. Les spectateurs de CNews sont, eux, les plus à droite et les plus homogènes en matière de préférence politique. Leur score oscille entre 6,5 pour ceux qui regardent la chaîne une fois par semaine et 7,5 pour ceux qui regardent plusieurs fois par semaine.

L’affaire Legrand-Cohen prouve-t-elle une connivence de certains journalistes de l’audiovisuel public avec la gauche ?

F. J. : Enregistrer une conversation privée à l’insu des intéressés, tronquer un extrait et le rendre public, ce sont des méthodes déloyales condamnées par la Charte de déontologie des journalistes, dite charte de Munich. Je ne comprends pas que l’on puisse échafauder une accusation à partir de ce type de preuves. Notons que l’image de cette conversation est prise à distance, ce qui montre que la personne qui l’a enregistrée s’est immiscée dans cette conversation à l’insu de ses participants. C’est la méthode qui est grave. Sur le fond, que Thomas Legrand soit de gauche n’est pas une découverte. Personnellement, je trouve très positif que l’on connaisse la tendance politique d’un journaliste : cela permet à l’auditeur de moduler ses propos. Il est beaucoup plus gênant que les journalistes s’avancent masqués sans que l’on sache qui ils sont. Concernant Patrick Cohen, je constate qu’il fait son travail de journaliste de façon pondérée, en se montrant critique en général. Je ne pense pas que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit.

Comment interpréter la mise à l’écart de Thomas Legrand décidée par la direction de France Inter ?

F. J. : J’ai été très étonné par la violence de cette mise à l’écart. Il me semble que la direction aurait pu assumer la présence d’un chroniqueur de gauche et répondre qu’il y avait aussi des gens de droite sur France Inter. Mais je suppose que cette direction a voulu se protéger dans un moment de vulnérabilité, alors que la loi Dati est dans les cartons et qu’elle vise à fusionner les différentes entités du service public. C’est un geste pour calmer les détracteurs du service public en leur disant « Vous voyez, on n’est pas de gauche » !

L’offensive ne vient pas uniquement des médias de droite privés, elle vient aussi de certains responsables politiques…

F. J. : Effectivement, à son arrivée au ministère de la culture, Rachida Dati a déclaré au JDD : « Le service public doit respecter toutes les opinions », laissant entendre que ce n’était pas le cas. Sa proposition de loi qui vise la fusion de plusieurs entités de l’audiovisuel public n’est sûrement pas une garantie de pluralisme. Le patron de la future entité unique sera-t-il indépendant ou inféodé au pouvoir ? C’est l’un des enjeux majeurs de cette réforme – outre l’objectif de faire des économies budgétaires. Je rappelle aussi que le RN, qui n’est pas loin d’accéder au pouvoir, veut tout simplement supprimer l’audiovisuel public en le privatisant.

L’Arcom vient de déclencher une enquête sur l’impartialité de l’audiovisuel public. Est-ce une démarche légitime et utile ?

F. J. : L’Arcom est dans son rôle. La question, c’est : Quels sont les indicateurs pour mesurer le pluralisme ? D’un point de vue méthodologique, comme je l’ai dit, il n’est pas simple de le mesurer. Au-delà de la mesure du temps d’antenne des politiques, il faut prendre en compte, non seulement qui est invité, mais aussi les animateurs, les humoristes, etc. Et surtout les discours tenus – ce que peuvent étudier des analystes de discours et des sémiologues.

Nous verrons les résultats de cette enquête concernant le service public. Mais ce qui est déjà établi, ce sont les nombreux manquements de Cnews. L’Arcom a déjà sanctionné cette chaîne pour « propos inexacts et manque de rigueur dans deux émissions », notamment en présentant l’avortement comme la première cause de mortalité mondiale, sans contradiction ni vérification. L’Arcom, qui n’a pas renouvelé la licence de C8 n’est certes pas allé aussi loin pour CNews. Il me semble que cela est lié à une mauvaise conception de la liberté d’expression, Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom (de janvier 2022 à février 2025), ayant déclaré devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, qu’interdire une chaîne, c’était mettre en cause la liberté d’expression.

Estimez-vous l’audiovisuel public en danger ?

F. J. : Ces attaques contre le service public relatives au pluralisme par des médias qui ne le respectent pas du tout en disent long sur l’état du débat dans notre pays. Les médias Bolloré réussissent à imposer leur narratif. On se retrouve à devoir défendre des médias pondérés accusés par des médias politisés et qui ne respectent aucune règle.

La présidente de France Télévisions Delphine Ernotte a raison de rappeler l’engagement politique de ces médias. Ce sont eux qui sont coupables d’infractions à la loi, pas le service public. La chercheuse Claire Sécail a bien montré que C8 et Cyril Hanouna véhiculaient des opinions d’extrême droite. Pour ma part, j’ai montré que des opinions de droite et d’extrême droite s’expriment dans les médias de Vincent Bolloré.

Ce qui est inquiétant aussi, c’est de voir que ces médias utilisent la stratégie du complotisme, avec en sous-texte la haine des élites incitant le contribuable à se révolter. Cela est illustré par la couverture du JDNews du mercredi 18 septembre, titrant « Ils donnent des leçons et complotent avec la gauche… avec vos impôts », sous la photographie de Patrick Cohen.

Aujourd’hui, le danger est évident et, pourtant, je vois peu d’intellectuels ou de politiques attachés au véritable pluralisme et à la qualité de l’information monter au créneau pour défendre un service public apprécié des Français (France Inter est la première radio de France.

François Jost ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.09.2025 à 09:24

Comment Grok, le chatbot de Musk, est devenu nazi

Texte intégral (2601 mots)

Les propos problématiques de Grok, l’intelligence artificielle du réseau social X, illustrent l’influence des idées de son créateur, Elon Musk, sur sa conception. Mais ils posent également la question des biais plus discrets que ses concurrents masquent derrière un vernis d’impartialité, incompatible avec le processus d’entraînement de ce type d’IA.

Grok, l’agent conversationnel – ou chatbot – intégré au réseau social X et fondé sur l’intelligence artificielle développée par la société xAI d’Elon Musk, a fait la une des journaux en juillet 2025 après s’être qualifié de « Mecha-Hitler » (« Hitler mécanique ») et avoir tenu des propos pronazis en réponse à des demandes d’utilisateurs.

À lire aussi : Grok, l’IA de Musk, est-elle au service du techno-fascisme ?

Les développeurs ont présenté leurs excuses pour ces « publications inappropriées » et ont pris des mesures pour empêcher, à l’avenir, Grok de tenir des propos haineux dans ses publications sur X. Cet incident aura cependant été suffisant pour relancer les débats sur les biais des intelligences artificielles (IA) dans les réponses données aux demandes des utilisateurs.

Mais cette dernière controverse n’est pas tant révélatrice de la propension de Grok à tenir des propos extrémistes que d’un manque de transparence fondamental dans le développement de l’IA sur laquelle est basé ce chatbot. Musk prétendait en effet bâtir une IA « cherchant la vérité », hors de tout parti pris. La mise en œuvre technique de ce programme révèle pourtant une programmation idéologique systémique Grok.

Il s’agit là d’une véritable étude de cas accidentelle sur la manière dont les systèmes d’intelligence artificielle intègrent les valeurs de leurs créateurs : les prises de position sans filtre de Musk rendent en effet visible ce que d’autres entreprises ont tendance à occulter.

Grok, c’est quoi ?

Grok est un chatbot doté d’ « une touche d’humour et d’un zeste de rébellion », selon ses créateurs. Il est basé sur une intelligence artificielle développée par xAI, qui détient également la plate-forme de réseau social X.

La première version de Grok a été lancée en 2023. Des études indépendantes suggèrent que son dernier modèle en date, Grok 4, surpasserait les concurrents dans différents tests d’« intelligence ». Le chatbot est disponible indépendamment, mais aussi directement sur X.

xAI affirme que « les connaissances de (cette) IA doivent être exhaustives et aussi étendues que possible ». De son côté, Musk a présenté Grok comme une alternative sérieuse aux chatbots leaders du marché, comme ChatGPT d’OpenAI, accusé d’être « woke » par des figures publiques de droite, notamment anglo-saxonnes.

En amont du dernier scandale en date lié à ses prises de position pronazi, Grok avait déjà fait la une des journaux pour avoir proféré des menaces de violence sexuelle, pour avoir affirmé qu’un « génocide blanc » avait lieu en Afrique du Sud, ou encore pour ses propos insultants à l’égard de plusieurs chefs d’État. Cette dernière frasque a conduit à son interdiction en Turquie, après des injures contre le président de ce pays, Recep Tayyip Erdoğan, et le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk.

Mais comment les développeurs peuvent-ils générer de telles valeurs chez une IA, et façonner un chatbot au comportement aussi problématique ? À l’heure actuelle, ceux-ci sont construits sur la base de grands modèles de langage (Large Language Models en anglais, ou LLM) qui offrent plusieurs leviers sur lesquels les développeurs peuvent s’appuyer pour influer sur l’attitude future de leur création.

Derrière le comportement des IA, différentes étapes

Le préentraînement

Pour commencer, les développeurs sélectionnent les données utilisées pendant cette première étape de la création d’un chatbot. Cela implique non seulement de filtrer les contenus indésirables parmi les données d’entraînement, mais aussi de mettre en avant les informations souhaitées.

GPT-3 a ainsi été alimenté par des données dans lesquelles Wikipédia était jusqu’à six fois plus représentée que d’autres ensembles de données, car OpenAI considérait l’encyclopédie en ligne comme de meilleure qualité par rapport au reste. Grok, quant à lui, est entraîné à partir de diverses sources, notamment des publications provenant de X. Cela pourrait expliquer que le chatbot ait été épinglé pour avoir vérifié l’opinion d’Elon Musk sur des sujets controversés avant de répondre.

Musk a précédemment indiqué que xAI effectue un tri dans les données d’entraînement de Grok, par exemple pour améliorer ses connaissances juridiques et pour supprimer le contenu généré par d’autres LLM à des fins d’augmentation de la qualité des réponses. Le milliardaire a également lancé un appel à la communauté d’utilisateurs de X pour trouver des problèmes complexes et des faits « politiquement incorrects, mais néanmoins vrais » à soumettre à son chatbot. Rien ne permet de savoir si ces données ont bien été utilisées ni quelles mesures de contrôle qualité ont été appliquées sur celles-ci.

Le réglage de précision

La deuxième étape, le réglage de précision – plus connu sous le nom anglais de fine-tuning – consiste à ajuster le comportement du LLM à l’aide de retours sur ses réponses. Les développeurs créent des cahiers des charges détaillés décrivant leurs positions éthiques de prédilection, que des évaluateurs humains ou des IA secondaires utilisent ensuite comme grille d’évaluation pour évaluer et améliorer les réponses du chatbot, ancrant ainsi efficacement ces valeurs dans la machine.

Une enquête de Business Insider a mis en lumière que les instructions données par xAI à ses « tuteurs pour IA » humains leur demandaient de traquer l’« idéologie woke » et la « cancel culture » dans les réponses du chatbot. Si des documents internes à l’entreprise indiquaient que Grok ne devait pas « imposer une opinion qui confirme ou infirme les préjugés d’un utilisateur », ils précisaient également que le chatbot devait éviter les réponses donnant raison aux deux parties d’un débat, lorsqu’une réponse plus tranchée était possible.

Les instructions système

Les instructions système – c’est-à-dire les consignes fournies au chatbot avant chaque conversation avec un utilisateur – guident le comportement du modèle une fois déployé.

Il faut reconnaître que xAI publie les instructions système de Grok. Certaines d’entre elles, comme celle invitant le chatbot à « supposer que les points de vue subjectifs provenant des médias sont biaisés », ou celle le poussant à « ne pas hésiter à faire des déclarations politiquement incorrectes, à condition qu’elles soient bien étayées », ont probablement été des facteurs clés dans la dernière controverse.

Ces instructions sont toujours mises à jour à l’heure actuelle, et leur évolution, qu’il est possible de suivre en direct, constitue en soi une étude de cas fascinante.

La mise en place de « garde-fous »

Les développeurs peuvent enfin ajouter des « garde-fous », c’est-à-dire des filtres qui bloquent certaines requêtes ou réponses. OpenAI affirme ainsi ne pas autoriser ChatGPT « à générer du contenu haineux, harcelant, violent ou réservé aux adultes ». Le modèle chinois DeepSeek censure de son côté les discussions sur la répression contre les manifestations de la place Tian’anmen de 1989.

Des tests effectués lors de la rédaction de cet article suggèrent que Grok est beaucoup moins restrictif dans les requêtes qu’il accepte et dans les réponses apportées que les modèles concurrents.

Le paradoxe de la transparence

La controverse autour des messages pronazis de Grok met en lumière une question éthique plus profonde. Est-il préférable que les entreprises spécialisées dans l’IA affichent ouvertement leurs convictions idéologiques et fassent preuve de transparence à ce sujet, ou qu’elles maintiennent une neutralité illusoire, tout en intégrant secrètement leurs valeurs dans leurs créations ?

Tous les grands systèmes d’IA reflètent en effet la vision du monde de leurs créateurs, des prudentes positions corporatistes de Microsoft Copilot à l’attachement à la sécurité des échanges et des utilisateurs détectable chez Claude d’Anthropic. La différence réside dans la transparence de ces entreprises.

Les déclarations publiques de Musk permettent de relier facilement les comportements de Grok aux convictions affichées du milliardaire sur « l’idéologie woke » et les biais médiatiques. À l’inverse, lorsque d’autres chatbots se trompent de manière spectaculaire, il nous est impossible de savoir si cela reflète les opinions des créateurs de l’IA, l’aversion au risque de l’entreprise face à une question jugée tendancieuse, une volonté de suivre des règles en vigueur, ou s’il s’agit d’un simple accident.

Le scandale lié à Grok fait écho à des précédents familiers. L’IA de X ressemble en effet au chatbot Tay de Microsoft, qui tenait des propos haineux et racistes en 2016. Il avait également été formé à partir des données de Twitter, le prédécesseur de X, et déployé sur ce réseau social, avant d’être rapidement mis hors-ligne.

Il existe cependant une différence cruciale entre Grok et Tay. Le racisme de cette dernière résultait de la manipulation menée par des utilisateurs et de la faiblesse des mesures de sécurité en place : il résultait de circonstances involontaires. Le comportement de Grok, quant à lui, semble provenir au moins en partie de la manière dont il a été conçu.

La véritable leçon à tirer du cas Grok tient à la transparence dans le développement des IA. À mesure que ces systèmes deviennent plus puissants et plus répandus – la prise en charge de Grok dans les véhicules Tesla vient ainsi d’être annoncée –, la question n’est plus de savoir si l’IA reflétera les valeurs humaines de manière générale. Il s’agit plutôt d’établir si les entreprises créatrices feront preuve de transparence quant aux valeurs personnelles qu’elles encodent, et quant aux raisons pour lesquelles elles ont choisi de doter leurs modèles de ces valeurs.

Face à ses concurrents, l’approche de Musk est à la fois plus honnête (nous voyons son influence) et plus trompeuse (il prétend à l’objectivité tout en programmant son chatbot avec subjectivité).

Dans un secteur fondé sur le mythe de la neutralité des algorithmes, Grok révèle une réalité immuable. Il n’existe pas d’IA impartiale, seulement des IA dont les biais nous apparaissent avec plus ou moins de clarté.

Aaron J. Snoswell a reçu des financements de recherche de la part d'OpenAI en 2024-2025 pour développer de nouveaux cadres d'évaluation permettant de mesurer la compétence morale des agents conversationnels basés sur l'IA.

18.09.2025 à 16:18

Quand la criminalité organisée menace la souveraineté de l’État sur les territoires

Texte intégral (2072 mots)

Loin de se limiter à une recherche de gains économiques, les organisations criminelles cherchent à accroître leur pouvoir en entrant en concurrence avec l’État et avec les institutions, voire en les déstabilisant. L’exemple de la mafia italienne est le plus célèbre, mais de nombreux exemples existent en Europe. La France n’est pas épargnée. En témoignent la série d’attaques contre des établissements pénitentiaires au printemps 2025, ou la distribution de fournitures scolaires par un gang de trafiquants de drogue à Orange (Vaucluse), fin août.

Les organisations criminelles sont souvent considérées comme n’étant motivées que par l’appât du gain. Cette vision réductrice fait que l’ampleur de la menace criminelle a longtemps été ignorée, voire niée. La réflexion se bornait fréquemment à une question de flux de marchandises et de leur contrepartie sous forme de flux monétaires. La prise en compte de l’impact multidimensionnel et durable des activités criminelles sur nos sociétés est récente.

Dans la lignée du rapport de 2021, le rapport SOCTA 2025 (Serious and Organized Crime Threat Assessment) d’Europol insiste ainsi sur le fait que la criminalité organisée « mine les fondations mêmes de la cohésion et de la stabilité politiques, économiques et sociales, à travers des gains illicites, le recours à la violence et l’extension de la corruption ». Ce constat est salutaire : pour appréhender la globalité de la menace, il faut impérativement sortir du seul prisme de la quête du profit. La volonté de certains réseaux criminels d’affirmer leur pouvoir doit être reconnue. Elle redonne d’ailleurs un sens à des politiques anticriminalité axées sur les notions de matérialité et de territorialité.

Sortir du prisme exclusivement économique

Un discours économique libéral a trop souvent servi à occulter la dimension criminelle de nos économies. Au nom de l’efficience économique, on a justifié une circulation la plus fluide et la plus rapide possible des marchandises, dans le monde et en particulier au sein de l’Union européenne. Dans cette configuration, tout contrôle douanier, par exemple sur des conteneurs dans une enceinte portuaire, est un grain de sable qui enraye la machine et retarde les flux. On estime généralement qu’environ 2 % des marchandises en entrée dans les ports européens font l’objet d’un contrôle. La sécurité a donc été en partie sacrifiée au profit d’une efficience économique idéalisée.

Il a fallu que violence et intimidation criminelles alertent l’opinion publique aux Pays-Bas, en Belgique puis en France pour que l’entrée massive de drogues sur nos territoires soit prise en compte. Pourtant, des alarmes avaient déjà été lancées quant aux flux massifs de stupéfiants. Un syndicat policier néerlandais avait ainsi dénoncé, en 2017, la dérive des Pays-Bas vers un narco-État. Ce seront les morts de victimes innocentes, d’un journaliste et d’un avocat et les menaces à l’encontre de la princesse héritière qui réveilleront les consciences). Les trafics semblent tolérés tant qu’ils restent non violents.

L’ampleur de la corruption est aussi sous-estimée, souvent non nommée pour ce qu’elle est : une atteinte au bien commun. Malgré l’identification en Italie des mécanismes du « vote d’échange » consistant pour les organisations mafieuses à donner des consignes de vote à la population afin d’obtenir ensuite des faveurs en retour (attribution de marchés publics, modification de plans d’urbanisme, etc.) du politicien corrompu, les pays européens peinent encore à comprendre ce type d’emprise criminelle.

L’affirmation du rapport SOCTA selon laquelle « les gains financiers restent la motivation première » des organisations criminelles risque d’ailleurs de banaliser les acteurs criminels en en faisant les équivalents illégaux des entrepreneurs de la sphère légale. Il faut penser la criminalité organisée en termes de pouvoir. Avec le concept de « criminalité en col blanc », Edwin Sutherland (1883-1950) a explicité le potentiel destructeur de l’illégalité combinée au pouvoir. Il montre, en effet, que les infractions commises par des personnes socialement bien insérées sont moins dénoncées et moins sanctionnées que celles commises par les pauvres. Les conséquences sont énormes en termes d’affaiblissement des institutions.

La réflexion mérite d’être étendue à une menace criminelle en croissance devant laquelle le régalien paraît en difficulté.

Des organisations criminelles en quête de pouvoir

La logique de pouvoir se manifeste dans les phénomènes dits d’hybridation, où des acteurs exerçant des stratégies de déstabilisation ou d’ingérence utilisent des organisations criminelles. Leur participation à ces opérations montre que l’instabilité géopolitique ne les effraie pas. Les conflits permettent d’alimenter divers trafics, de conditionner des populations et de corrompre tant le pouvoir en place que des opposants aspirant au pouvoir. Même le recours exacerbé à la violence des réseaux criminels en Europe peut se lire en termes de pouvoir.

Les attaques contre l’institution pénitentiaire en France, au printemps 2025, expriment une volonté d’établir un rapport de force avec l’État).

C’est d’ailleurs ce qu’avait fait la mafia sicilienne avec les assassinats des juges Falcone et Borsellino en 1992, puis avec les attentats de Rome, de Florence et de Milan en 1993. À ce moment, l’État italien était en passe de rétablir l’ascendant sur Cosa nostra. Les bombes posées visaient notamment à le faire renoncer – sans résultat – à l’entrée en vigueur du régime carcéral dur pour les chefs mafieux. Cette logique de défi est périlleuse pour l’organisation criminelle, car elle appelle une réponse régalienne. Elle montre aussi que la menace n’est pas qu’une question d’enrichissement illégal. Comprendre la globalité de la menace exige de sortir du seul prisme de la quête du profit.

La violence n’est pas l’unique façon d’affirmer une volonté de pouvoir. La corruption systémique l’est aussi. Elle n’est plus négociée au coup par coup. Elle devient un mode de relation durable entre la sphère légale et la sphère illégale. Elle n’est plus un pacte subi par le corrompu, mais perçu comme réciproquement bénéfique. En ce sens, elle est rarement dénoncée, ce qui peut expliquer le faible nombre d’affaires de corruption identifiées par rapport à la réalité du phénomène. Elle est parfois minimisée du fait qu’elle serait un « crime sans victime », voire justifiée en tant qu’« huile dans les rouages ».

Le pouvoir criminel peut également s’établir par la construction d’une légitimité sociale. Les organisations criminelles distribuent des revenus illégaux pour les trafics et même légaux lorsqu’elles disposent d’activités légales. Ces revenus font vivre une part plus ou moindre grande de la population suivant l’ampleur des activités. Des formes de prestations sociales de la part de criminels enserrent les bénéficiaires dans des relations de redevabilité vis-à-vis des réseaux criminels, ce qui a conduit en août 2025, par exemple, à l’interdiction, dans la ville d’Orange (Vaucluse), d’une distribution instrumentalisée de fournitures scolaires.

Dans un contexte socioéconomique dégradé, ce « ruissellement » des gains illégaux est source de légitimité pour les criminels. Il peut mener à ce que Charles-Antoine Thomas, directeur de cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, nomme une « dissidence criminelle ». La population fait alors allégeance au pouvoir criminel plutôt qu’à un État discrédité.

Territorialité et matérialité : des invariants à ne pas négliger

La question du pouvoir remet au premier plan les notions de territorialité et de matérialité. Les nouvelles technologies sont un instrument puissant aux mains des criminels, comme le souligne le rapport SOCTA. Il faut en tenir compte au niveau tant de la réglementation d’activités qui, tout en étant légales, peuvent être dévoyées (comme dans le cas des messageries cryptées) que de l’équipement et de la formation des services d’enquête. Gare cependant à ne pas négliger des invariants qui peuvent paraître triviaux, mais qui sont l’expression tangible du pouvoir criminel.

Si la criminalité en ligne progresse, la territorialité et la matérialité caractérisent encore nombre d’activités illégales. La matérialité concerne les marchandises (drogues, armes, espèces de faune et de flore protégées, déchets non traités, êtres humains…) qui circulent du producteur au consommateur. Même si des transactions ont lieu en ligne, les marchandises sont visibles et peuvent donc être interceptées. La territorialité renvoie à la circulation et au stockage de ces marchandises et à l’implantation des acteurs criminels.

La déclinaison des différents secteurs criminels prouve implicitement que ces dimensions demeurent importantes et rejoignent la question du pouvoir déstabilisateur du crime. Un travail sur la « géographie des réseaux criminels » peut participer à cette prise de conscience. Il mériterait plus de développements et un travail de cartographie tant la géographie criminelle reste lacunaire).

Il existe déjà des cartes relatives à la circulation de certaines marchandises illégales, notamment pour les routes de la drogue. La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a notamment publié, en 2023, un atlas des fraudes douanières.

À l’heure où des organisations criminelles de toutes origines géographiques opèrent sur notre territoire, où elles envoient des émissaires et développent des structures d’appuis logistiques à travers le monde, il faudrait se donner les moyens de cartographier également les acteurs criminels afin d’identifier les ramifications à l’international et les activités et méthodes employées suivant les lieux d’implantation. Cela permettait de mettre au jour des fragilités territoriales, de comprendre des dynamiques d’ensemble dépassant la seule sphère du narcotrafic, voire de prévenir des stratégies d’influence criminelle. Car lutter contre le crime, c’est aussi réaffirmer la souveraineté de l’État sur un territoire.

Clotilde Champeyrache est membre du Conseil scientifique des Douanes.