17.12.2025 à 16:07

La France qui se dépeuple, la France qui croît : état des lieux démographique

Texte intégral (2022 mots)

Si l’accent a été mis cet été sur la fin observée de la croissance démographique naturelle en France, tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon. Un rapide tour de France nous montre que les dynamiques restent très variées.

En juillet 2025, les médias se sont emparés d’un chiffre choquant : le solde naturel de la France (la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances) était négatif depuis douze mois, marquant l’arrêt de la croissance naturelle du pays. La croissance démographique de la France repose désormais sur le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties du territoire).

Ce phénomène, nouveau à l’échelle nationale, touche en fait de nombreuses communes, voire départements, depuis longtemps, notamment dans les zones rurales.

En France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance démographique a toujours été positive grâce à un solde naturel et un solde migratoire positifs. Depuis quelques mois, le solde naturel est désormais négatif à l’échelle nationale, mais le solde migratoire reste suffisant pour assurer encore la continuité de la croissance démographique du pays.

La région parisienne boostée par les naissances, l’Occitanie par les migrations

Lorsque les soldes naturel et migratoire sont positifs, la population augmente, c’est le cas aujourd’hui des grandes métropoles, de certains espaces frontaliers (avec la Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg), mais aussi localement à La Réunion et en Guyane.

La croissance peut parfois être portée uniquement par un solde naturel positif même si le solde migratoire est négatif. On retrouve ces dynamiques dans les mêmes lieux que ceux que nous venons de citer : localement à La Réunion (par exemple, à Saint-Denis) ou en Guyane (à Saint-Laurent-du-Maroni) ou encore dans une moitié de l’Île-de-France, la commune de Lyon (Rhône), etc.

On peut enfin avoir une croissance démographique liée à un solde migratoire positif (les personnes viennent d’autres territoires français, voire internationaux), malgré un solde naturel négatif. C’est le cas de la façade atlantique, du sud de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Occitanie, de la région PACA et de la Corse.

A contrario, la décroissance peut être due à des soldes naturels négatifs malgré des soldes migratoires positifs. C’est le cas d’une bonne partie des espaces ruraux du centre de la France jusqu’au sud du Massif central et même jusqu’aux Pyrénées. La moitié nord de la France, à l’exception des zones dynamiques précédemment citées, se trouve dans une situation où le solde migratoire négatif entraîne une baisse de la population, parfois couplée à un solde naturel négatif qui accentue encore ces tendances. La situation de la Guadeloupe et de la Martinique est d’ailleurs similaire.

L’oubli des campagnes

Les chiffres globaux cachent donc une diversité locale souvent laissée de côté. Ainsi, une partie de la France perd de la population de manière régulière depuis plus de cinquante ans et, pour certains lieux, depuis la fin du XIXᵉ siècle.

Le cas du département de la Creuse est l’exemple le plus marquant. Le département a connu son pic de population en 1886, avec presque 285 000 habitants. Depuis, il s’est littéralement vidé. Il a d’abord été victime de l’exode rural, mais, depuis 1975, le solde migratoire est positif. C’est donc depuis lors la panne de la dynamique naturelle qui explique la décroissance démographique de la Creuse. Le solde naturel atteint en effet presque - 1 % par an désormais (un record en France). On y dénombre deux fois et demie plus de décès que de naissances, et l’année 2024 a été marquée par seulement 713 naissances, deux fois moins que dans les années 1970.

Quid de la « renaissance rurale » ?

On a pourtant souvent entendu parler depuis les années 1990 d’une « renaissance rurale ». À l’échelle nationale, c’est effectivement le cas : sous l’influence de l’étalement urbain et l’accélération des déplacements, les campagnes les plus proches des villes, et particulièrement des plus grandes, ont connu une croissance démographique régulière, qui continue. Mais il s’agit en fait surtout d’un effet de débordement des populations urbaines sur les territoires environnant, facilité par le développement des transports (l’automobile en premier lieu).

Les tenants de cette « renaissance rurale » n’ont pas voulu voir la réalité des nombres. Alors que les indicateurs de croissance étaient globalement positifs, le dépeuplement d’une partie du territoire, souvent déjà peu dense, perdurait. En outre, une partie de ces migrations sont le fait de personnes en retraite, ce qui ne peut qu’apporter une dynamisation temporaire de la démographie locale (il n’y a pas de relance de la natalité).

Une récente étude, proposée par les géographes Guillaume Le Roux et Pierre Pistre, montre néanmoins une accélération des dynamiques migratoires au profit des espaces ruraux, à la suite du confinement de 2020. Cependant ces migrations restent modestes et concernent surtout les populations les plus aisées, qui sont aussi les plus âgées.

Des villes qui perdent aussi en population

La baisse de la population touche aussi des villes, et pas des moindres. Elle est souvent liée à l’émigration, mais cela peut-être aussi lié à la baisse de leur dynamique naturelle, ou encore à l’accumulation des deux facteurs.

Dans le premier cas, la baisse de population liée à l’émigration, on trouve plus de 90 villes de plus de 20 000 habitants, dont 27 centres urbains de plus de 50 000 habitants, allant de Bondy, Arles et Sartrouville pour les plus petites, jusqu’à Grenoble, Le Havre, Reims et surtout Paris. Pour la capitale, la dynamique affecte la commune intra-muros : la banlieue et les espaces périurbains d’Île-de-France connaissent des dynamiques variées. L’ensemble de la région Île-de-France reste en croissance grâce à sa dynamique naturelle.

Dans le second cas, la baisse de population liée à la dynamique naturelle, on ne trouve que 13 villes de plus de 20 000 habitants, parmi lesquelles figurent Hyères et Cannes. Une trentaine de villes de 10 à 20 000 habitants sont également concernées, partout en France : cela impacte aussi bien le Sud (Saint-Cyr-sur-Mer, Roquebrune-Cap-Martin…) que le centre (Le Puy-en-Velay, Saint-Amand-les-Eaux…), l’Ouest (Cognac, Thouars, La Flèche, Douarnenez, etc.) ou l’est de la France (Autun, Bischwiller, Freyming-Merlebach…).

Le dernier cas, la baisse de population liée à une décroissance totale (les deux soldes sont négatifs) touche, quant à elle, 74 villes de plus de 10 000 habitants, dont 27 villes de plus de 20 000 habitants, les plus grandes étant : Cherbourg, Bourges, La-Seyne-sur-Mer, et Saint-Quentin.

De la nécessité de penser local

La fin de la croissance naturelle observée à l’échelle nationale est donc un cas de figure déjà connu localement, ce qui peut paraître nouveau est donc déjà expérimenté dans de nombreux endroits. Les dynamiques observées doivent être différenciées aussi bien en termes de taille démographique des territoires concernés que de localisation régionale, ou encore en fonction des profils des habitants concernés. De manière générale, les espaces métropolitains enregistrent plus de naissances que de décès, notamment parce que leur structure par âge est plus jeune. Les populations étudiante et active tendent à rejoindre les villes (ou à y rester), alors que les personnes retraitées partent plus facilement s’installer sur la façade atlantique et dans la moitié sud de la France.

La prise en compte des dynamiques locales dans leur diversité géographique est nécessaire : les besoins ne seront pas les mêmes dans les années à venir dans une petite commune rurale en décroissance en Champagne ou dans une commune en croissance de la banlieue lyonnaise. La décroissance liée à la migration n’a pas les mêmes ressorts que celle liée au solde naturel négatif.

Les conséquences de ces différentes dynamiques ne seront pas non plus les mêmes, que l’on songe par exemple aux besoins d’équipements publics : quid des services au profit de la jeunesse lorsque le solde naturel devient négatif ? La migration concerne-t-elle des jeunes actives diplômées ou des couples de retraités ? Car le profil des migrations a des effets très différents : lorsque de jeunes femmes partent pour les études et ne reviennent pas, c’est la natalité future qui s’en trouve affectée ; lorsque des retraités quittent le territoire, c’est à la fois une perte de revenu local et une moindre charge future pour les services de santé et d’aide à la personne ; lorsque des actifs s’en vont, c’est la ressource en main-d’œuvre qui se réduit. Autant de situations qui se combinent et appellent des réponses locales, adaptées et innovantes.

Il n’y a pas une France en décroissance, mais des variétés de situations. C’est sans aucun doute là qu’est le plus grand défi : penser l’adaptation localement dans un pays dont les discours et l’action politiques sont toujours pensés de manière trop globale.

Sébastien Oliveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.12.2025 à 12:22

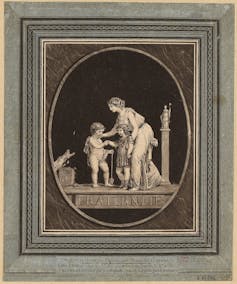

La fraternité, une valeur qui rassemble ou qui exclut ? Retour sur une histoire et ses ambiguïtés

Texte intégral (2320 mots)

Terme clé de la devise républicaine, trônant aux frontons de toutes les mairies, la fraternité est un terme traversé d’ambivalences qu’éclaire l’histoire. Plus que comme un principe, moral ou politique, ne faudrait-il pas plutôt l’envisager comme une métaphore ? Avec les possibilités et les limites que cela suppose, elle apparaît alors pour ce qu’elle est : une image puissante, à mettre au service d’une lutte.

La fraternité trouve une place particulière dans l’imaginaire français. Terme clé de la devise républicaine, trônant aux frontons de toutes les mairies, elle apparaît universelle et comme hors du temps. Pourtant, cette valeur a bien une histoire, tumultueuse s’il en est, et même une actualité.

En 2018, les institutions de la République française se sont prononcées deux fois sur la fraternité. D’un côté, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a publié un avis relatif à la révision constitutionnelle. Ce texte fait écho aux conclusions de la chercheuse Réjane Sénac, laquelle était également présidente de la Commission parité du HCE, en affirmant que « le terme de fraternité dit, non pas la neutralité républicaine, mais l’exclusion historique et légale des femmes de la communauté politique ».

Le HCE recommandait par conséquent d’envisager des alternatives comme « solidarité » ou « adelphité », ce dernier terme désignant les enfants d’un même parent, sans distinction de genre. La fraternité, c’est la bande de frères – sans les sœurs.

De l’autre, par suite de l’affaire Cédric Herrou, poursuivi pour avoir aidé quelques deux cents personnes migrantes à traverser la frontière entre l’Italie et la France, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle », ce qui lui confère un poids juridique. Il revient donc au législateur d’arbitrer « entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public ».

La fraternité ouvrait soudain une brèche juridique pour un internationalisme de terrain – aussi longtemps, du moins, qu’on n’accuserait pas celui-ci de troubler l’ordre.

Les ambiguïtés historiques de la fraternité

La fraternité, qui avait fini par faire partie des meubles de la République, se retrouvait par deux fois au cœur des débats constitutionnels ; tour à tour soupçonnée et consacrée. Cette ambivalence n’est pas accidentelle. Célébrée par l’ensemble du spectre politique, la fraternité n’est que rarement définie, si bien qu’on en ignore le plus souvent l’extension (qui est un frère et selon quel critère ?) et la signification (à quoi engage cette relation fraternelle ?). L’appel à la fraternité, vague et sans objet, est aussi unanime qu’inconséquent.

Les manques et les ambiguïtés de la fraternité ne sont pas nouveaux. Si la fraternité a été une valeur importante dans la rhétorique des sans-culottes en 1789, elle trouve son point d’orgue dans le Printemps des peuples, en 1848, qui mit fin à la monarchie de Juillet en France et fit trembler les couronnes réactionnaires de l’Europe. Cette notion de fraternité permettait aussi bien d’imaginer la nation, conçue comme une bande de frères, que les relations pacifiques entre les nations.

Pourtant, dès 1848, on pourrait accuser la fraternité d’illusion, d’exclusion et d’infantilisation. À la communauté des frères s’opposent ces figures négatives que sont, respectivement, les faux frères, les non-frères et les petits frères.

Les deux premières critiques sont bien connues. Selon Marx et Engels, la fraternité serait une illusion qui ne dure qu’un temps, c’est-à-dire aussi longtemps que les intérêts matériels des différentes classes s’alignent. Elle serait également une exclusion, car, malgré son universalisme affiché, elle exclut les non-frères. Ainsi les femmes, qui étaient sur les barricades, se sont vu refuser le droit de vote dit « universel ». Les frères ne reconnurent pas leurs sœurs en République.

La dernière critique dénonce l’intégration hiérarchisée, comme lors de l’abolition de l’esclavage dans les anciennes colonies. Afin de faire appliquer la décision du Gouvernement provisoire, Sarda Garriga, nouveau gouverneur de La Réunion, accosta sur l’île en octobre. Son discours, face à une société coloniale divisée, en appelait à l’unité fraternelle :

« Dieu vous a créés frères […] Si ceux qu’une triste classification avaient constitués les maîtres doivent apporter un esprit de fraternité […] dans leurs rapports avec leurs anciens serviteurs […] n’oubliez pas, vous frères qui allez être les nouveaux élus de la cité, que vous avez une grande dette à payer à cette société dans laquelle vous êtes près d’entrer. »

On attendit la fin de la récolte de la canne pour concrétiser l’abolition, le 20 décembre 1848. « Tous égaux devant la loi, vous n’avez autour de vous que des frères », commença Sarda Garriga, avant de prévenir :

« La colonie est pauvre : beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être pas payer le salaire convenu qu’après la récolte. Vous attendrez ce moment avec patience. Vous prouverez ainsi que le sentiment de fraternité, recommandé par la République à ses enfants, est dans votre cœur. »

Au nom de la fraternité, on avait mis fin à l’esclavage. Au nom de la fraternité toujours, on imposait maintenant aux personnes anciennement réduites en esclavage de continuer à travailler dans les exploitations coloniales afin de maintenir l’ordre de la société coloniale.

La fraternité comme métaphore

Dès son apogée en 1848, la fraternité avait été mise aussi bien au service de la révolution que de la réaction, de l’exploitation que de la libération. Son ambivalence n’est donc pas accidentelle mais tient à sa nature. On fait souvent de la fraternité une valeur qui devrait guider notre action. Or, la fraternité n’est pas tant un principe, moral ou politique, qu’une image.

Comme l’a bien vu l’historien Benedict Anderson, dès que la communauté atteint une certaine taille, nous ne pouvons plus nous la représenter exactement d’où le recours à une image (la nation est « une bande de frères »). Cette image est donc nécessairement inadéquate (à strictement parler, la nation « n’est pas » une bande de frères), ce qui est la définition classique de la métaphore.

Une image ne se comprend qu’en lien avec un imaginaire donné, c’est-à-dire ancré dans un contexte culturel. Si l’image peut traverser les époques et les géographies, comme c’est le cas de la métaphore fraternelle, l’imaginaire, lui, est situé historiquement et socialement.

L’inadéquation métaphorique de l’image à la chose ne doit pas être pensée comme un manque ou un raté. La métaphore permet notamment de rendre la communauté imaginable. Surtout, elle va connoter la chose (la nation est « quelque chose comme » une bande de frères) et la charger affectivement (la nation est « notre » bande de frères). Les images contribuent à susciter un attachement viscéral à cette communauté de hasard qu’est la nation.

Sororité, adelphité, fraternité

L’image fraternelle est-elle encore d’actualité ? On peut être tenté de se tourner vers d’autres images familiales, comme la sororité, qui consacre la relation entre toutes les femmes, mais rien que les femmes, ou l’adelphité, qui évoque le lien entre les enfants d’un même parent, sans distinction de genre.

Quoique la sororité soit une image particulièrement puissante aujourd’hui, elle n’est pas exempte des ambiguïtés qui traversaient la fraternité. L’universalisme féminin de la sororité produit également une illusion d’unité qui invisibilise les relations de domination de race et de classe au sein de la communauté des sœurs. Comme il y a des petits frères, il y a de petites sœurs. Par ailleurs, la sororité manque de clarté quant à son extension et sa signification : s’étend-elle à toutes, y compris au groupe féministe d’extrême droite Némésis, à Marine Le Pen ou à Giorgia Meloni et, si tel est le cas, qu’implique-t-elle exactement ?

L’adelphité, de son côté, si elle permet d’échapper à la binarité du genre, ne résonne guère pour l’heure en dehors des cercles militants, ce qui limite sa charge affective.

Les métaphores n’offrent pas de boussole politique ou morale. Dès lors, que faire de la fraternité ? Deux voies sont déjà ouvertes. Soit on peut l’abandonner en faveur d’autres images jugées plus prometteuses, comme la sororité ou l’adelphité ; soit faire avec, notamment du fait de son ancrage si particulier dans l’imaginaire républicain français. Si ces deux options prennent des directions différentes, elles relèvent toutes deux d’une même « pragmatique de l’image ». Penser la fraternité ne devrait pas en faire un fétiche, mais nous conduire à appréhender sa puissance affective afin de mettre cette métaphore, parmi d’autres, au service de nos luttes.

Le programme ACCESS ERC dans le cadre duquel Arthur Duhé poursuit ses recherches sur les images fraternelles dans les discours nationalistes, antinationalistes et internationalistes, de 1789 aux années 1970, est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projet. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Arthur Duhé a reçu des financements de l'ANR et en recevra du FNRS (2027-2030).

16.12.2025 à 16:31

Projet de loi de finances 2026 : La suppression des APL pour les étudiants étrangers, une mesure idéologique ?

Texte intégral (1839 mots)

Dans le projet de loi de finances 2026 figure la suppression des aides personnelles au logement (APL) pour les étudiants étrangers. Une proposition qui s’inscrit dans la politique d’« attractivité sélective » consacrée par le plan « Bienvenue en France » de 2018.

Parmi les nombreuses mesures du projet de loi de finances 2026 encore en débat, l’article 67 porte sur la suppression des aides personnelles au logement (APL) pour les étudiants étrangers extra-européens, à l’exception de ceux qui bénéficient d’une bourse sur critères sociaux. Les étudiants ressortissants de l’Union européenne, boursiers et non boursiers, représentant environ 25 % des étudiants étrangers, ne sont pas concernés car ils sont protégés par le droit communautaire.

En revanche, l’écrasante majorité des étudiants extra-européens en mobilité internationale et une partie des étudiants étrangers résidant en France sont visés. En effet, pour bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux, il faut être domicilié fiscalement en France depuis au moins deux ans.

On estime que seuls 2 à 3 % des étudiants extra-européens, au nombre de 315 000 environ, sont éligibles à une telle bourse. Cela signifie donc que plus de 300 000 étudiants étrangers extra-communautaires ne sont pas boursiers et qu’ils risquent – si l’article 67 du projet de loi de finances est voté en l’état – de perdre leur APL dès la rentrée universitaire 2026, ce qui représente entre 100 et 250 euros d’aides financières mensuelles en moins pour se loger.

Étudiants étrangers : un durcissement des conditions d’accueil depuis 2018

Cette proposition s’inscrit d’abord dans la continuité de la politique d’attractivité sélective des étudiants internationaux consacrée dans le plan « Bienvenue en France » en 2018. Ce plan ambitionnait d’attirer 500 000 étudiants étrangers en 2027 en multipliant par quinze les frais d’inscription pour les étudiants extra-européens, passant de 178 euros à 2 770 euros pour une inscription en licence et de 254 euros à 3 770 euros pour celle en master.

Il s’agissait de remédier au déclassement de la France dans les rankings internationaux en développant une stratégie d’attractivité ciblée sur les étudiants internationaux solvables, c’est-à-dire ceux qui sont suffisamment fortunés pour ne pas faire reposer le coût de leur formation en France sur le seul financement public par l’impôt.

La suppression des APL pour les étudiants extra-européens non boursiers s’inscrit dans la même logique économique. Seuls ceux capables de financer le coût de leurs études, mais aussi leur logement, sont dès lors « bienvenus en France ». Ces mesures tendent donc à abandonner toute ambition d’accueil universaliste des étudiants internationaux dans les universités françaises.

Cette proposition s’inscrit ensuite dans la continuité du durcissement des conditions d’accès des étrangers à la protection sociale. En effet, lors des débats parlementaires concernant la loi Immigration du 25 janvier 2024, un article proposait d’instaurer une condition de séjour régulier de cinq ans en France pour bénéficier de certaines prestations sociales, ce qui incluait les APL. Mais le Conseil constitutionnel l’avait censuré pour des raisons procédurales.

Les parlementaires du groupe « Les Républicains » avaient alors fait une seconde tentative en déposant une proposition de loi référendaire reprenant la même proposition. Le Conseil constitutionnel avait cette fois-ci censuré la mesure sur le fond (Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024. Si ce dernier a rappelé qu’il est possible de conditionner l’accès à certaines prestations sociales à une durée de résidence, celle de cinq ans était disproportionnée au motif qu’elle portait une atteinte excessive aux droits fondamentaux à la protection sociale des étrangers résidant de manière régulière et stable en France.

En mars 2025, une troisième proposition de loi était donc déposée, visant cette fois à conditionner l’accès des étrangers à certaines prestations sociales à une condition de résidence de deux ans.

Un traitement différencié contraire au droit européen

Toutes ces propositions revendiquent un argument principal, celui de la théorie de l’appel d’air migratoire, à savoir que « l’accès immédiat aux prestations sociales constitue de fait un élément d’attractivité concernant la migration ». Non seulement aucune étude n’est venue étayer une telle théorie, mais aucun de nos partenaires européens n’a fixé de conditions d’antériorité de résidence aux étrangers pour bénéficier des aides au logement.

Surtout, lors de trois tentatives précédentes, les étudiants étrangers étaient exclus de leur application pour le bénéfice des APL. Si l’article 67 du projet de loi de finances était voté, il serait donc encore plus restrictif et instaurerait un véritable traitement différencié selon la nationalité et la durée de résidence des étrangers dans l’aide au logement.

Or, il existe des doutes sérieux quant à la légalité d’un tel traitement différencié, au regard de la Constitution française mais aussi par rapport aux règles du droit européen. En effet, la directive européenne sur le permis unique reconnaît que les nationaux et les étrangers titulaires d’un titre de séjour qui les autorise à travailler, ce qui inclut la carte de séjour pour motifs d’études, doivent bénéficier d’une égalité de traitement au regard des prestations sociales.

Des étudiants en situation précaire

Au-delà des questions juridiques, il faut rappeler que la situation sociale des étudiants étrangers est loin d’être particulièrement enviable, notamment dans le secteur du logement. Comme le souligne l’Observatoire de la vie étudiante, les étudiants de nationalité étrangère sont moins nombreux à toucher les APL que ceux de nationalité française (61 % contre 73 %).

Dans certaines régions de France, les étudiants extra-européens en mobilité internationale sont par ailleurs parfois exclus de l’accès aux résidences étudiantes du Crous. Ces derniers sont donc souvent contraints de se loger dans le parc locatif privé, dans lequel les prix sont plus élevés et les pratiques discriminatoires plus répandues. Ils n’ont alors souvent pas d’autres choix que de se loger dans des habitats précaires ou chez un tiers, ce qui les expose à diverses formes d’inégalités et de prédation, incluant le harcèlement et le chantage.

Le vote de l’article 67 contribuerait donc à renforcer la logique discriminatoire et la précarité résidentielle à laquelle sont déjà exposés les étudiants étrangers en France.

Plus globalement, la suppression des APL risque d’aggraver la précarité multidimensionnelle que connaissent ces étudiants. Ils figurent parmi les plus touchés par les difficultés financières : 40 % d’entre eux déclarent ne pas être en mesure de couvrir leurs besoins essentiels (alimentation, loyer, gaz ou électricité), contre 16 % des étudiants français. Par ailleurs, 30 % ont eu recours à l’aide alimentaire ou estiment qu’ils en auraient eu besoin, contre 8 % des étudiants français. Ils sont également davantage affectés par des problèmes de santé : 42 % d’entre eux présentent des signes de détresse psychologique, contre 35 % des étudiants français.

Un apport économique passé sous silence

Le témoignage des étudiants met en lumière un isolement accru, doublé d’une perception d’invisibilité et d’un enfermement dans une boucle inégalitaire, vouée à s’aggraver avec la suppression des APL. Or, toute cette précarité multidimensionnelle compromet la régularité de leur parcours académique et in fine leur réussite académique, alors même que les études constituent le motif principal de leur arrivée en France.

L’argument économique invoqué pour la suppression des APL interroge car la mesure n’a pas fait l’objet d’étude d’impact ni d’évaluation chiffrée des économies escomptées. À l’inverse, l’apport économique des étudiants étrangers en France est systématiquement passé sous silence, alors que leurs dépenses mensuelles moyennes du quotidien rapportent à l’État 2,8 milliards d’euros. En occupant des emplois, souvent précaires et en tension, ces étudiants cotisent par exemple aux caisses sociales, sans pouvoir toujours bénéficier des prestations chômage. De plus, la mesure risque de ne pas être applicable à de nombreuses nationalités en vertu des clauses d’égalité inscrites dans plusieurs accords bilatéraux signés avec des pays tiers, dont ceux du Maghreb.

À défaut d’argument économique, la proposition de supprimer les APL pour les étudiants extra-européens semble donc davantage relever d’une mesure idéologique que d’une mesure pragmatique. Or, cette instrumentalisation politique des étudiants étrangers risque de nuire à l’attractivité de l’enseignement supérieur français en décourageant certains étudiants de choisir la France, et d’aggraver encore plus leur précarité économique et sociale.

Marion Tissier-Raffin a reçu des financements publics de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Hachem Benissa ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.