20.02.2026 à 16:44

Pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ? Comprendre la fin d’une exception

Texte intégral (2524 mots)

Pendant des décennies, la France a fait figure d’exception démographique en Europe, grâce à une fécondité relativement élevée. Or, cette singularité s’efface aujourd’hui à la faveur de transformations des trajectoires de vie, des territoires et des représentations de l’avenir. Derrière les chiffres des naissances, c’est une recomposition silencieuse qui se dessine. Que nous dit-elle de la société française contemporaine ?

En ce début d’année 2026, l’Insee vient de publier une estimation que toute la presse a reprise : la France a connu, en 2025, 645 000 naissances pour 651 000 décès. Cette situation n’est pas une surprise, mais le révélateur d’une dynamique amorcée depuis plus d’une décennie.

Pendant longtemps, la France a constitué une exception en Europe. Par exemple, l’Allemagne connaît un déficit naturel depuis 1970, et l’Italie depuis 1990.

Avec 1,56 enfant par femme en 2025, la France reste plus féconde que la moyenne de l’Union européenne (1,38 enfant par femme en 2023). Mais ce niveau est le plus faible connu par le pays depuis la Première Guerre mondiale.

Une modification structurelle de la dynamique démographique

Ces mesures sont données par l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) qui estime le nombre d’enfants qu’auraient, en moyenne, les femmes si elles avaient au cours de leur vie fertile les taux de fécondité par âge mesurés une année donnée (on additionne par exemple la fécondité des femmes de chaque groupe d’âge, de 15 à 49 ans, en 2025 pour obtenir un taux de fécondité total conjoncturel en 2025).

Cet indicateur présente l’avantage de pouvoir être calculé en temps réel. L’inconvénient est qu’il ne tient pas compte du calendrier de la fécondité. Si une génération de femmes a des enfants plus tard, il y aura une baisse de l’ICF alors que sa descendance finale (DF) ne diminuera pas nécessairement.

La descendance finale (DF) est un constat : on regarde à la fin de leur vie fertile, combien d’enfants a réellement eu une génération de femmes. C’est donc une mesure réelle, non impactée par le calendrier de la fécondité, mais il faut attendre qu’une génération de femmes ait atteint 50 ans pour la calculer.

L’ICF est donc soumis à des variations annuelles plus fortes que la DF. Ainsi, l’ICF a varié depuis 1980 où il était de 1,94 enfant par femme. On a observé une phase de baisse jusqu’en 1995 avec un minimum de 1,73, puis une hausse jusqu’en 2010 où on a atteint 2,03. À partir de 2014, s’amorce une baisse très rapide jusqu’à 1,56 en 2025.

La DF a été relativement stable : elle a varié entre 2 et 2,1 enfants par femme pour les générations 1960, 1970 ou 1980. Il est trop tôt pour pouvoir calculer la DF de la génération 1990, mais elle sera probablement plus faible.

Des enfants de plus en plus tard

Les Françaises ont leurs enfants de plus en plus tard. Cette évolution a commencé vers la fin des années 1960. L’âge moyen des mères à la maternité s’est encore retardé à 29,6 ans en 2005, puis à 31,2 ans en 2025.

Le fait d’avoir des enfants de plus en plus tard, en lien avec la baisse de la fertilité des femmes après 30 ans, joue aussi sur la DF. Ainsi, 87 % des femmes de la génération 1930 (les mères du baby-boom) ont eu au moins un enfant. Ce chiffre tombe à 80 % pour la génération 1970 et il s’approche de 75 % pour celles de 1980.

Une nouvelle géographie de la fécondité

Tout au long du XXᵉ siècle, les déterminants de la fécondité étaient sociaux et étaient représentés par une courbe en U. Les Françaises les plus fécondes étaient celles issues des catégories socioprofessionnelles les plus aisées et les plus modestes. Les Françaises les moins fécondes étant issues des classes sociales moyennes (employés et des professions intermédiaires).

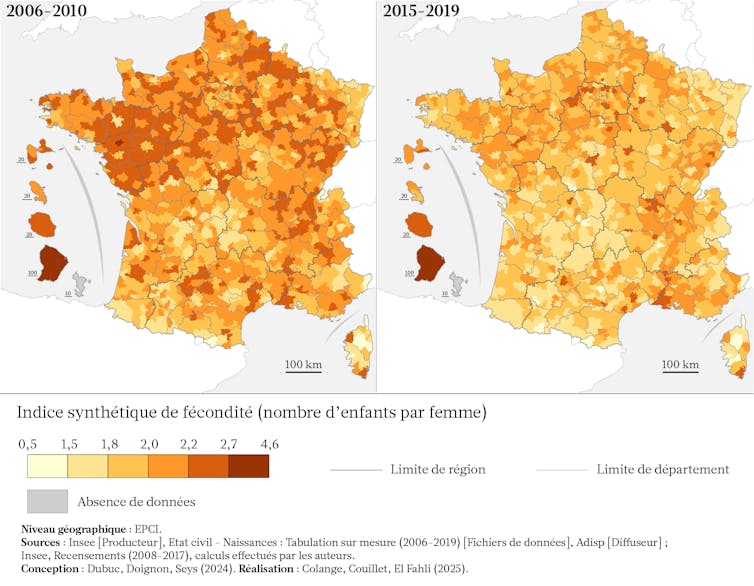

La fécondité en France (2006-2019)

Un « croissant fertile » au nord se caractérisait par une fécondité historiquement plus élevée que celle du Sud, encore perceptible en 2010. Cette singularité tenait à la structure sociale et culturelle de la population : majoritairement issue des classes populaires et ouvrières, plus fortement marquée par le catholicisme et des valeurs traditionnelles, dans un Nord alors très industrialisé.

Mais ces quinze dernières années, le croissant fertile tend à s’effacer, avec une baisse de la fécondité sur l’ensemble du territoire. Seules des poches de plus forte de fécondité relative persistent, d’une part, à l’est de la Bretagne et dans les Pays de la Loire, où perdurent des normes familiales plus traditionnelles, et, d’autre part, dans la périphérie francilienne et la vallée du Rhône, espaces marqués par une plus forte présence des classes populaires.

Certaines régions de fécondité traditionnellement forte, comme le Nord, le Pas-de-Calais et la Lorraine, ont un recul marqué des familles nombreuses et désormais une fécondité comparable à la moyenne nationale. Cela pourrait s’expliquer par un recul des valeurs traditionnelles de la famille, mais surtout par le déclin industriel et l’incertitude économique (chômage, précarité), qui sont des facteurs documentés de réduction de la fécondité ces quinze dernières années (en France et ailleurs en Europe).

Enfin, le vieillissement des mères à la maternité est généralisé, même s’il est plus marqué dans le sud de la France et les métropoles.

Le désir d’enfants baisse

Le désir d’enfant renvoie à deux notions distinctes. Le nombre d’enfants souhaités est la réponse à la question de savoir combien les personnes souhaitent avoir d’enfants. Traditionnellement, les femmes expriment un désir d’enfants légèrement supérieur à celui des hommes. Le désir d’enfants réalisé est complémentaire (il s’agit de la DF).

En les comparant, le nombre d’enfants souhaité est toujours supérieur au désir d’enfants réalisé, car une partie des femmes a moins d’enfants que souhaité pour des raisons diverses : infertilité, rupture d’union, difficultés économiques. Ces contraintes (économiques, sociales, biologiques) limitent la capacité des individus à concrétiser leurs intentions reproductives et participe à l’abaissement de la fécondité.

Le désir d’enfant a changé de dimension. Aujourd’hui, les couples stables souhaitent généralement avoir un ou deux enfants. Il y a vingt-cinq ans, c’était plutôt deux ou trois. Le refus d’avoir des enfants a progressé mais il est encore marginal, passant de 5 à 12 %.

Quelques hypothèses

Cette baisse du désir d’enfants est nouvelle en France et on peut émettre quelques hypothèses, impactant conjointement le désir d’enfants et sa réalisation, en plus des facteurs démographiques.

Tout d’abord, si l’élévation du niveau d’éducation et l’essor de l’activité professionnelle féminine ont fortement contribué à la baisse de la fécondité à la fin du XXᵉ siècle, cet effet semble aujourd’hui largement épuisé. La massification de l’enseignement supérieur et l’ancrage durable du travail féminin constituent désormais un cadre stabilisé, qui ne permet plus, à lui seul, de rendre compte du recul récent de la fécondité.

La crainte de l’avenir semble être la raison primordiale. Le contexte économique difficile s’associe à une baisse de la fécondité, comme l’ont montré les études en Europe, par exemple avec la crise de 2008. Dans toutes les enquêtes, les jeunes adultes expriment leurs angoisses face au changement climatique, au contexte géopolitique, à l’incertitude économique et sociale. La crise climatique joue probablement, mais à la marge. D’ailleurs, le refus d’enfants est encore très minoritaire. Dans le détail, c’est plutôt un comportement des jeunes des grandes villes, ayant fait des études supérieures, pour lesquels ne pas avoir d’enfant serait un geste « écologique ».

Si l’évolution des représentations de la famille et des changements normatifs participent à ce mouvement de baisse de la fécondité chez les jeunes femmes, on peut aussi y voir des difficultés accrues à trouver un équilibre entre famille et travail dans un contexte de précarisation de l’emploi. En effet, l’emploi et ses modalités jouent probablement un rôle. Si le chômage a baissé en France depuis une petite dizaine d’années, la nature des emplois a changé. Le premier emploi stable arrive souvent après plusieurs contrats précaires, donc plus tard.

Le logement joue également un rôle. La France ne propose pas suffisamment de logements par rapport à la croissance du nombre de ménages. Cela induit une augmentation forte des prix à la location et à l’achat, et une pénurie de logements disponibles, en particulier dans les grandes villes. Beaucoup de jeunes actifs vivent encore dans le ménage parental ou en colocation.

Quel avenir pour la fécondité en France ?

Ces facteurs pourraient accroître l’écart entre nombre d’enfants idéal et réalisé. On peut penser que les risques évoqués sont désormais perçus comme des contraintes de long terme pour les jeunes générations. Une fois intériorisées, elles sont désormais suffisamment fortes pour changer les normes et représentations de la famille, qui influencent le désir d’enfant lui-même.

La France est probablement à un tournant démographique, amorcé il y a une dizaine d’années : l’accroissement naturel est devenu un déficit. La baisse du désir d’enfants chez les jeunes générations nous dit clairement que cela devrait être une tendance durable.

Jusqu’à la fin de la décennie, on peut s’attendre à un indicateur conjoncturel de fécondité probablement inférieur à 1,7. Il ne devrait cependant pas baisser en dessous de 1,3, le désir d’enfants étant encore présent. Cela signifie que le déficit naturel s’installera probablement dans la durée. En ce sens, la France est devenue un pays européen comme les autres puisque c’est le cas dans la presque totalité des pays de l’Union européenne.

Sylvie Dubuc a reçu des financements du LABoratoire d’EXcellence iPOPs

Francois-Olivier Seys et Sébastien Oliveau ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

19.02.2026 à 17:02

Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?

Texte intégral (2064 mots)

La proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » sera bientôt examinée par le Sénat. Elle élude le cœur du problème : le modèle économique fondé sur la captation de l’attention. Sans s’attaquer à cette architecture, la régulation risque de manquer sa cible.

Loin de cibler les plateformes toxiques bien connues, la proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » pourrait entraver l’émergence d’alternatives vertueuses pour nos écosystèmes d’information et de communication. Les sciences humaines et sociales ne sont pourtant pas avares de propositions systémiques plus constructives.

Des mois de débats stériles sans définition valable

Adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026, le projet de loi visant à interdire les réseaux aux moins de quinze ans bénéficie d’une procédure accélérée à la demande du gouvernement. En accord avec la rapporteure Laure Miller, le gouvernement a fait voter un amendement qui gomme toute distinction entre des réseaux sociaux identifiés comme dangereux après avis de l’Arcom et les réseaux sociaux en général : tous sont désormais explicitement désignés comme « dangereux pour les moins de 15 ans ». De fait, le législateur n’apporte aucun élément pour définir ce qu’il propose d’interdire. Il faut se tourner vers le droit européen pour savoir de quoi il est question.

Selon le Digital Market Act (DMA) européen, un réseau social est un « service de plateforme essentiel […] permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations ». Sur la base d’une telle définition, le projet de loi français rate sa cible et confond réseaux socionumériques et médias sociaux en ligne, pénalisant les réseaux sociaux qui méritent encore d’être désignés comme tels.

Or de tels réseaux ne manquent pas. Nous ne parlons pas seulement des substituts aux services de microblogging que sont Mastodon ou Bluesky. Les projets réellement alternatifs sont peu connus et balbutiants faute de moyens dans un espace dominé par les grandes plateformes toxiques des BigTech. Vous connaissez TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ou LinkedIn, mais sans doute pas Tournesol, Reconnexion, Qwice, Panodyssey ou encore needle.social. Ce dernier projet émane de la recherche publique en sciences humaines et sociales, développé au Centre de recherche sur les médiations (Crem) dans l’espoir de le mettre au service du secteur de la presse.

De longue date, l’impensé numérique traverse les discours médiatiques. Il consiste à présenter la technique comme une évidence au point de vider le débat public de tout questionnement politique ou velléité de résistance. Ainsi, en mettant l’accent sur des préoccupations tournées vers la santé des adolescents, le débat autour de l’interdiction des réseaux sociaux a contribué à détourner l’attention des enjeux démocratiques que soulève le modèle économique des plateformes dominantes.

Derrière l’urgence sanitaire, une urgence démocratique

Souvent résumé dans les médias à une opposition entre interdiction et éducation, le débat a fini par occulter le rôle prépondérant du modèle économique des plateformes pourtant identifié par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Là où réside un consensus scientifique, c’est bien pour condamner la responsabilité écrasante du modèle économique des Big Tech dans la dégradation de nos démocraties. C’est notamment le constat accablant du GIEC des écosystèmes d’information après avoir épluché près de 1 700 publications scientifiques :

« Les modèles économiques des grandes entreprises technologiques (Big Tech) incitent les enfants et les adultes connectés à autoriser l’extraction de données, qu’elles monétisent ensuite à des fins lucratives. Cette pratique facilite la diffusion virale de désinformation, de mésinformation et de discours de haine. »

Le modèle économique des grandes plateformes numériques constitue un facteur majeur de l’accélération de la désinformation et de la mésinformation. La propagation des contenus malicieux est amplifiée à partir de métriques (likes, commentaires, partages, temps passé, etc.) qui provoquent l’emballement, selon un processus favorable aux contenus qui provoquent le plus de réactions.

Une action systémique contre l’économie de l’attention est possible

Il ne viendrait pas à l’idée de nos parlementaires d’interdire de « boire dans un verre au café » sous prétexte que les « verres » peuvent contenir une boisson alcoolisée. C’est bien la vente d’alcool aux mineurs qui est interdite. Si l’interdiction peut être débattue, elle doit porter sur des produits dont la nocivité est avérée. Or, le produit toxique des BigTech ce sont les enchères publicitaires qui conditionnent toute l’architecture algorithmique de leurs réseaux sociaux. Dans une note du MIT de 2024, quelques mois avant de recevoir le Nobel d’économie, Daron Acemoglu et Simon Johnson ont ainsi appelé à l’urgence de taxer la publicité numérique. L’enjeu : casser cette économie toxique, contraindre les Big Tech à imaginer d’autres modèles d’affaires et réouvrir la possibilité d’innover au travers de plateformes différentes.

La régulation a également un rôle à jouer. On serait en droit d’attendre l’application des lois européennes existantes, telles que le Règlement sur les services numériques (DSA) qui impose notamment aux plateformes des obligations quant à la modération des contenus partagés sur les réseaux sociaux (facilitation des signalement et coopération avec des signaleurs de confiance, possibilités de contestation pour les utilisateurs, transparence des algorithmes, accès des autorités et des chercheurs aux données, obligations d’audits indépendants…). Ainsi, le 6 février 2026, la Commission européenne a conclu à titre préliminaire que TikTok enfreignait la législation sur les services numériques en raison de sa conception addictive au travers de fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et son système de recommandation hautement personnalisé.

On serait tenté d’exiger que l’industrie du numérique démontre l’innocuité de ses produits avant leur commercialisation, comme c’est le cas pour les médicaments, les jouets ou les véhicules. Pourtant, dans les industries médiatiques, c’est l’éditeur qui est responsable a posteriori devant la loi. Le problème des plateformes tient davantage au fait qu’elles sont considérées comme des hébergeurs, alors qu’elles effectuent bien une sélection éditoriale de ce qui doit être propagé ou invisibilisé via leurs algorithmes. Comme n’importe quel média, elles pourraient être tenues de demander une autorisation de publication dès lors que la diffusion des contenus sort du cercle privé. Si le droit des médias s’impose (comme le prévoit un amendement adopté en première lecture), un contenu répréhensible peut faire l’objet d’une action en justice engageant la responsabilité pénale du directeur de publication. Pour l’éviter, l’intérêt des plateformes consistera à mettre enfin en œuvre une modération a priori qui empêche la propagation des contenus litigieux.

Comment faire émerger des réseaux sociaux alternatifs et vertueux ?

Une architecture stratégique issue des ateliers de lutte contre les manipulations de l’information considère nos écosystèmes informationnels comme des biens communs dont dépend la résilience informationnelle de nos sociétés : au même titre que le climat ou la biodiversité, il convient d’en prendre soin. Les instruments existent, déjà identifiés pour agir face à d’autres enjeux écologiques : investissement dans la recherche publique, incitations fiscales et économiques sur le modèle des labels environnementaux, développement de l’économie sociale et solidaire.

La recherche en sciences sociales alerte depuis plusieurs années sur les dérives des plateformes des BigTech, mais inventer et expérimenter des dispositifs sociotechniques alternatifs nécessite un engagement au long cours et l’appui d’ingénieurs informatiques pérennes : toutes choses que ne permettent pas les financements sur projets. L’absence de moyens pour innover en matière d’infrastructures d’information et de communication soucieuses de l’intérêt général contraste cruellement avec les investissements dans une « course à l’IA" » qui fait peu de cas de l’intelligence collective.

Julien Falgas a reçu des financements du Ministère de la Culture (fond pour l'innovation dans le secteur de la presse), de l'Université de Lorraine et de la Région Grand-Est afin de cofonder la société Profluens à laquelle il apporte son concours scientifique. Profluens édite needle.social : une plateforme de partage et de découverte fondée sur l'intelligence collective.

Dominique Boullier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.02.2026 à 16:58

Comment protester contre les néonazis ? Les leçons de l’histoire allemande

Texte intégral (2427 mots)

La mort de Quentin Deranque, le 14 février 2026 à Lyon, pose la question de la stratégie de certains groupes « antifa » qui choisissent de se confronter aux militants d’extrême droite. À cette occasion, nous republions un article de l’historienne Laurie Marhoefer, à la suite de la mort de Heather Heyer, militante pacifiste tuée par des néonazis à Charlottesville (États-Unis) en 2017.

Après le meurtre de Heather Heyer à Charlottesville, nombre de personnes se sont demandé ce qu’elles devraient faire si des nazis manifestent dans leur ville. Faut-il se mettre en danger dans des contre-manifestations ? Certains disent oui.

L’histoire nous montre que non. Croyez-moi : je suis une spécialiste des nazis. Nous avons une obligation éthique de nous opposer au fascisme et au racisme. Mais nous avons aussi une obligation éthique de le faire d’une manière qui n’aide pas les fascistes et les racistes plus qu’elle ne leur nuit.

L’histoire se répète

La manifestation de Charlottesville en 2017 semblait tout droit sortie d’un manuel nazi. Dans les années 1920, le parti nazi n’était qu’un parti politique parmi d’autres dans un système démocratique, se présentant pour obtenir des sièges au Parlement allemand. Pendant l’essentiel de cette période, il s’agissait d’un petit groupe marginal. En 1933, porté par une vague de soutien populaire, le parti nazi s’empara du pouvoir et instaura une dictature. La suite est bien connue.

C’est en 1927, alors qu’il se trouvait encore aux marges de la vie politique, que le parti nazi programma un rassemblement dans un lieu résolument hostile – le quartier berlinois de Wedding. Wedding était si ancré à gauche que le quartier portait le surnom de « Wedding rouge », le rouge étant la couleur du Parti communiste. Les nazis tenaient souvent leurs rassemblements précisément là où vivaient leurs ennemis, afin de les provoquer.

Les habitants de Wedding étaient déterminés à lutter contre le fascisme dans leur quartier. Le jour du rassemblement, des centaines de nazis descendirent sur Wedding. Des centaines de leurs opposants se présentèrent également, organisés par le Parti communiste local. Les antifascistes tentèrent de perturber le rassemblement en huant les orateurs. Des nervis nazis ripostèrent. Une bagarre massive éclata. Près de 100 personnes furent blessées.

J’imagine que les habitants de Wedding eurent le sentiment d’avoir gagné ce jour-là. Ils avaient courageusement envoyé un message : le fascisme n’était pas le bienvenu.

Mais les historiens estiment que des événements comme le rassemblement de Wedding ont aidé les nazis à construire une dictature. Certes, la bagarre leur a apporté une attention médiatique. Mais ce qui fut de loin le plus important, c’est la manière dont elle a alimenté une spirale croissante de violence de rue. Cette violence a considérablement servi les fascistes.

Les affrontements violents avec les antifascistes ont donné aux nazis l’occasion de se présenter comme les victimes d’une gauche agressive et hors-la-loi.

Cela a fonctionné. Nous savons aujourd’hui que de nombreux Allemands ont soutenu les fascistes parce qu’ils étaient terrorisés par la violence de gauche dans les rues. Les Allemands ouvraient leurs journaux du matin et y lisaient des récits d’affrontements comme celui de Wedding. Ils avaient l’impression qu’une guerre civile allait éclater dans leurs villes. Électeurs et responsables politiques de l’opposition finirent par croire que le gouvernement avait besoin de pouvoirs policiers spéciaux pour arrêter les gauchistes violents. La dictature devint désirable. Le fait que les nazis eux-mêmes attisaient la violence semblait ne pas compter.

L’une des étapes les plus importantes de l’accession d’Hitler au pouvoir dictatorial fut l’obtention de pouvoirs policiers d’urgence, qu’il affirmait nécessaires pour réprimer la violence de gauche.

La gauche encaisse le choc

Dans l’opinion publique, les accusations de désordre et de chaos dans les rues ont, en règle générale, tendance à se retourner contre la gauche, et non contre la droite.

C’était le cas en Allemagne dans les années 1920. Cela l’était même lorsque les opposants au fascisme agissaient en état de légitime défense ou tentaient d’utiliser des tactiques relativement modérées, comme les huées. C’est le cas aujourd’hui aux États-Unis, où même des rassemblements pacifiques contre la violence raciste sont qualifiés d’émeutes en devenir.

Aujourd’hui, des extrémistes de droite parcourent le pays en organisant des rassemblements semblables à celui de 1927 à Wedding. Selon l’organisation de défense des droits civiques Southern Poverty Law Center, ils choisissent des lieux où des antifascistes sont présents, comme les campus universitaires. Ils viennent en quête d’affrontements physiques. Puis eux et leurs alliés retournent la situation à leur avantage.

J’ai vu cela se produire sous mes yeux, à quelques pas de mon bureau sur le campus de l’Université de Washington. L’an dernier, un orateur d’extrême droite est venu. Il a été accueilli par une contre-manifestation. L’un de ses partisans a tiré sur un contre-manifestant. Sur scène, dans les instants qui ont suivi la fusillade, l’orateur d’extrême droite a affirmé que ses opposants avaient cherché à l’empêcher de parler « en tuant des gens ». Le fait que ce soit l’un des partisans de l’orateur – un extrémiste de droite et soutien de Trump – qui ait commis ce que les procureurs qualifient aujourd’hui d’acte de violence non provoqué et prémédité n’a jamais fait la une de l’actualité nationale.

Nous avons vu le même scénario se dérouler après Charlottesville. Le président Donald Trump a déclaré qu’il y avait eu de la violence « des deux côtés ». C’était une affirmation incroyable. Heather Heyer, une manifestante pacifique, ainsi que 19 autres personnes, ont été intentionnellement percutées par une voiture conduite par un néonazi. Trump a semblé présenter Charlottesville comme un nouvel exemple de ce qu’il a qualifié ailleurs de « violence dans nos rues et chaos dans nos communautés », incluant apparemment Black Lives Matter, qui est pourtant un mouvement non violent contre la violence. Il a attisé la peur. Trump a récemment déclaré que la police était trop entravée par le droit en vigueur.

Le président Trump a recommencé lors des manifestations largement pacifiques à Boston : il a qualifié les dizaines de milliers de personnes rassemblées pour protester contre le racisme et le nazisme d’« agitateurs anti-police », avant, dans un revirement caractéristique, de les féliciter.

Les déclarations du président Trump portent leurs fruits. Un sondage de CBS News a révélé qu’une majorité de républicains estimaient que sa description des responsables de la violence à Charlottesville était « exacte ».

Cette violence, et la rhétorique de l’administration à son sujet, sont des échos – faibles mais néanmoins inquiétants – d’un schéma bien documenté, d’une voie par laquelle les démocraties se transforment en dictatures.

Le rôle des « antifa »

Il existe une complication supplémentaire : l’antifa. Lorsque des nazis et des suprémacistes blancs manifestent, les antifa sont susceptibles d’être présents eux aussi.

« Antifa » est l’abréviation d’antifascistes, même si ce terme n’englobe nullement toutes les personnes opposées au fascisme. L’antifa est un mouvement relativement restreint de l’extrême gauche, lié à l’anarchisme. Il est apparu dans la scène punk européenne des années 1980 pour combattre le néonazisme.

L’antifa affirme que, puisque le nazisme et la suprématie blanche sont violents, il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour les arrêter. Cela inclut des moyens physiques, comme ce qu’ils ont fait sur mon campus : former une foule pour bloquer l’accès à une salle où doit intervenir un orateur d’extrême droite.

Les tactiques de l’antifa se retournent souvent contre eux, tout comme celles de l’opposition communiste allemande au nazisme dans les années 1920. Les confrontations s’enveniment. L’opinion publique blâme fréquemment la gauche, quelles que soient les circonstances.

Que faire ?

Une solution : organiser un événement alternatif qui n’implique pas de proximité physique avec les extrémistes de droite. Le Southern Poverty Law Center a publié un guide utile. Parmi ses recommandations : si l’alt-right manifeste, « organisez une protestation joyeuse » bien à l’écart. Donnez la parole aux personnes qu’ils ont ciblées. Mais « aussi difficile que cela puisse être de résister à l’envie de crier sur les orateurs de l’alt-right, ne les affrontez pas ».

Cela ne signifie pas ignorer les nazis. Cela signifie leur tenir tête d’une manière qui évite tout bain de sang.

L’idéal pour laquelle Heather Heyer est morte sera mieux défendu en évitant la confrontation physique voulue par ceux qui l’ont assassinée.

Laurie Marhoefer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.