ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

18.09.2025 à 16:11

Selon le sport pratiqué, les athlètes n’auraient pas la même probabilité de donner naissance à une fille ou à un garçon

Texte intégral (1964 mots)

Une récente étude vient de mesurer que, chez les sportifs de haut niveau, leur discipline peut influencer sur la probabilité de donner naissance plutôt à une fille qu’à un garçon. Quelles pourraient-être les hypothèses pour expliquer cette « étrangeté » ?

Les chercheurs en sciences du sport ont parfois de drôles de conversations : il y a environ un an, nous discutions de l’influence de la discipline sportive sur le sexe des enfants de sportifs. Ça parait incongru de prime abord, mais il se disait que les sportifs d’endurance avaient plus de filles… En discutant et en prenant en exemple nos connaissances, ou d’illustres athlètes, cette rumeur semblait se confirmer. Mais aucun travail scientifique solide n’avait été fait : nous avons donc mené l’enquête ! Et oui, nos analyses portant sur près de 3 000 naissances confirment cette idée : un athlète de haut niveau en triathlon ou ski de fond a moins de probabilité d’avoir un garçon qu’un professionnel en sports collectifs ou en tennis.

Comment en sommes-nous arrivés à ces conclusions ? D’abord il faut trouver les données. Et pour cela, nous avons utilisé les informations fournies par les sportifs eux-mêmes via les réseaux sociaux, les sites de magazines spécialisés, de journaux, les fiches Wikipédia ou directement par questionnaire. Commence alors un long et fastidieux travail de collecte auprès de sportifs professionnels ou avec des sélections en équipe nationale. On note l’âge des sportifs, leur discipline sportive, les dates de leur carrière et bien sûr l’année de naissance et le sexe de leur progéniture. On sait que dans la population générale, il y a entre 1.03 à 1.05 garçons pour 1 fille, et ce résultat est très stable à travers le monde et le temps. Nous avons comparé les résultats chez nos sportifs avec ces valeurs et également les disciplines entre elles pour savoir si nous pouvions identifier des critères associés aux naissances de filles ou de garçons.

Près de 3 000 naissances analysées

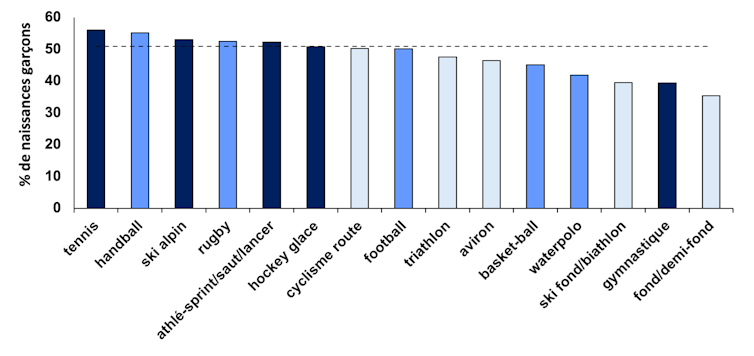

Résultat : 2 995 naissances entre 1981 et 2024 issues de sportifs de plus de 80 pays et de 45 disciplines sportives différentes ont été analysées, dont un peu moins de 20 % de sportives (ce ratio étant dû principalement à la disponibilité des données qui découlent notamment d’une plus grande mise en avant médiatique des sportifs par rapport aux sportives). Premier enseignement, chez nos sportifs on observe 0.98 naissance garçon pour 1 naissance fille, soit moins que chez les non-sportifs. Nous sommes sur la bonne voie. Pour voir si la discipline sportive influence le sexe des enfants, on classe les sports en fonction du pourcentage de naissances de garçons observées dans chaque sport et on constate qu’il y a des écarts très importants (56 % à 35 % de naissances masculines) entre le tennis, le handball et le ski d’un côté (avec beaucoup de garçons), et le ski de fond/biathlon, la gymnastique ou la course de fond et demi-fond de l’autre.

En observant ces résultats, on note que cela se complique un peu, car la gymnastique ou le water-polo, qui ne sont pas vraiment considérés comme des sports d’endurance, semblent aussi influencer le sexe de la progéniture des athlètes vers une augmentation des naissances de filles. En revanche, on voit apparaître un autre élément : les sportives mettent au monde significativement moins de garçons que les sportifs (0.85 garçon pour 1 fille, contre 1.02 pour 1 chez les hommes).

Pour y voir plus clair, on regroupe les différentes disciplines au sein de quatre catégories : endurance (cyclisme, ski de fond…), puissance (ski de descente, sauts et lancers…), mixte (sports collectifs) et précision (tir, golf…). On ajoute les critères : sexe de l’athlète et date de la naissance par rapport à la carrière du sportif (pendant ou après sa carrière). On réalise ensuite une analyse par arbre de classification. Cela revient à séparer l’échantillon en sous-groupes distincts avec les critères spécifiés, si ces derniers ont un pouvoir prédictif sur le sexe de la progéniture.

En réalisant cette analyse statistique, on peut conclure que c’est bien la discipline sportive qui pèse le plus, les sportifs pratiquant les sports d’endurance ou de précision engendrant significativement plus de naissances de filles et moins de naissances de garçons que les deux autres (mixte et puissance). Puis, au sein du sous-groupe de sportifs qui pratiquent l’endurance ou les sports de précision, le sexe du sportif lui-même est un prédicteur du sexe de sa progéniture : les sportives de ce sous-groupe engendrent 0.7 garçon pour 1 fille contre 0.91 chez les messieurs.

Enfin, dernier effet, au sein des sportives d’endurance et de précision, le fait d’avoir un enfant pendant ou après sa carrière a une grosse incidence puisque la probabilité est de seulement 0.58 garçon pour 1 fille quand la naissance survient pendant la carrière contre 0.81 après la carrière.

Finalement, le sous-groupe pour lequel l’effet de la pratique sportive à haut niveau est le plus marqué est celui constitué par les sportives qui pratiquent un sport d’endurance ou de précision et qui ont un enfant pendant leur carrière. Chez elles, la probabilité d’avoir une fille ou un garçon est de 63 % vs. 37 %, alors que c’est environ 49 vs. 51 % dans la population mondiale.

Quelles sont les hypothèses ?

Comment expliquer une telle différence ? À ce stade, on ne peut émettre que des hypothèses.

Une des causes pourrait être liée au profil hormonal des parents au moment de la conception. En effet, de hauts niveaux de testostérone ou d’œstrogènes favoriseraient les naissances masculines, à l’inverse de la progestérone ou du cortisol. Or le rapport testostérone/cortisol a été proposé en sport comme marqueur de surentraînement.

Une autre cause physiologique pourrait être la dépense énergétique liée à l’activité physique. En effet, le développement au stade embryonnaire est plus coûteux en énergie pour les fœtus mâles que pour les fœtus femelles.

Le nombre d’heures passées à s’entraîner ainsi que l’intensité des entraînements modifierait le statut hormonal et/ou l’état énergétique de l’organisme avant la conception, ce qui pourrait influencer le sexe de la progéniture des sportifs.

En accord avec cette hypothèse, il a été montré sur un échantillon de footballeurs chiliens que ceux qui s’entraînaient le plus avaient plus de filles que les autres. Même constat chez les animaux : les souris femelles gestantes qui courent le plus font moins de souriceaux mâles. Le nombre d’heures d’entraînement hebdomadaire expliquerait aussi le faible nombre de garçons chez les gymnastes et les poloïstes, deux sports avec un volume d’entraînement important. Mais les aspects psycho-sociologiques pourraient aussi contribuer à influencer le sexe des enfants de sportifs. Par exemple, une bonne situation financière serait associée à une augmentation des naissances masculines dans la population générale.

Les différences de revenus entre les disciplines sportives, entre les hommes et les femmes, ou l’incertitude liée à l’après-carrière pourraient donc contribuer aux variations observées. La liste des autres paramètres susceptibles d’influencer le sexe des enfants de sportifs est longue (profil du partenaire, utilisation possible de certaines substances pharmacologiques, bilan alimentaire/énergétique, situation politique du pays, etc.). De nouvelles études standardisées seront donc nécessaires pour élucider ces observations. D’un point de vue des hypothèses physiologiques, il serait intéressant de comparer le profil hormonal, la dépense énergétique et le volume d’entraînement des athlètes parents de petits garçons avec ceux parents de petites filles. Des études plus poussées sur la qualité du sperme des athlètes masculins et l’adaptation du tractus génital des athlètes féminines en réponse à leur pratique seraient aussi très intéressantes. Enfin, il serait aussi pertinent de mesurer l’impact d’un meilleur aménagement socio-économique de la carrière des sportives sur le sexe de leur progéniture.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

17.09.2025 à 16:29

Pourquoi tout le monde n’a pas le sens de l’orientation

Texte intégral (1612 mots)

Vous êtes plutôt du genre à vous repérer partout dès la première fois, ou à encore sortir le GPS après plusieurs années dans le même quartier ? Ah ! le fameux « sens de l’orientation » ! On entend souvent que les femmes en manqueraient, tandis que les hommes posséderaient « un GPS intégré ». Mais la réalité est beaucoup plus subtile… Alors, d’où vient ce « sens de l’orientation », et pourquoi diffère-t-il tant d’une personne à l’autre ?

Vous marchez dans la rue à la recherche de l’adresse que votre amie vous a donnée… mais qu’est-ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là ? La navigation spatiale mobilise un véritable orchestre de nombreuses fonctions cognitives.

D’un côté, des processus dits de « haut niveau » : localiser son corps dans l’espace, se représenter mentalement un environnement, utiliser sa mémoire, planifier un itinéraire ou encore maintenir un objectif. De l’autre, des processus plus automatiques prennent le relais : avancer, ralentir, tourner… sans même y penser.

En réalité, le « sens de l’orientation » n’est pas une capacité unique, mais un ensemble de tâches coordonnées, réparties entre différentes zones du cerveau, qui travaillent de concert pour que vous arriviez à bon port.

Le cerveau cartographe

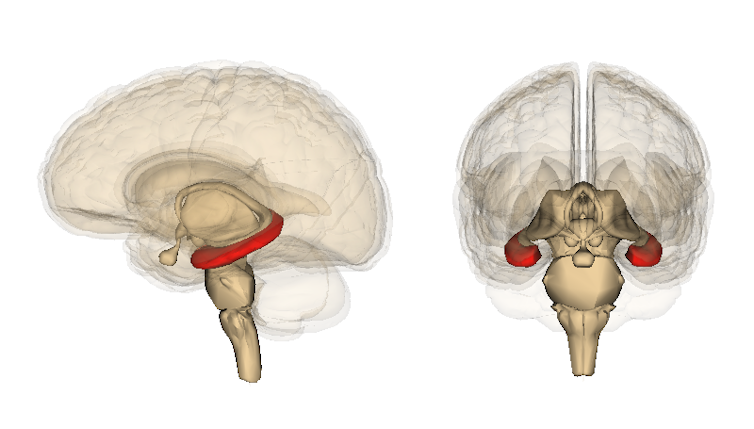

S’il existe bien une structure cérébrale particulièrement impliquée, c’est l’hippocampe. Cette structure jumelle, une par hémisphère, possède une forme allongée qui rappelle le poisson dont elle tire son nom.

Son rôle dans la navigation spatiale est souvent illustré par une étude devenue emblématique.

L’équipe de recherche s’intéressait à la plasticité cérébrale, cette capacité du cerveau à se réorganiser et à adapter ses connexions en fonction des apprentissages. Elle a alors remarqué que la partie postérieure de l’hippocampe des conducteurs et conductrices de taxi à Londres était plus développée que celle de personnes n’ayant pas à mémoriser le plan complexe de la ville et qui n’y naviguent pas au quotidien. Preuve, s’il en fallait, que notre cerveau s’adapte selon les expériences.

Le sens de l’orientation n’est pas inné

C’est une des questions qu’a voulu explorer Antoine Coutrot au sein d’une équipe internationale, en développant Sea Hero Quest, un jeu mobile conçu pour évaluer nos capacités de navigation. Le jeu a permis de collecter les données de plus de 2,5 millions de personnes à travers le monde, du jamais vu à cette échelle pour le domaine.

Les participant·e·s ne partageaient pas seulement leurs performances dans le jeu, mais fournissaient également des informations démographiques (âge, genre, niveau d’éducation, etc.), la ville dans laquelle iels avaient grandi, ou encore leurs habitudes de sommeil.

Alors, les hommes ont-ils vraiment « un GPS dans la tête » ? Pas tout à fait.

Les données révèlent bien une différence moyenne entre les sexes, mais cette différence est loin d’être universelle : elle varie en fonction du pays, et tend à disparaître dans ceux où l’égalité de genre est la plus forte. En Norvège ou en Finlande, l’écart est quasi nul, contrairement au Liban ou à l’Iran. Ce ne serait donc pas le sexe, mais les inégalités sociales et les stéréotypes culturels qui peuvent, à force, affecter la confiance des personnes en leur capacité à se repérer, et donc leurs performances réelles.

L’âge joue aussi un rôle : durant l’enfance, nous développons très tôt les compétences nécessaires à l’orientation et à la navigation spatiales. Après 60 ans, les capacités visuospatiales déclinent, tout comme le sens de l’orientation, qui repose, comme on l’a vu, sur de nombreuses fonctions cognitives.

À lire aussi : Proprioception et équilibre : notre « sixième sens » varie d’un individu à l’autre

… mais façonné par l’environnement

L’endroit dans lequel on grandit semble également impliqué. Celles et ceux qui ont grandi dans de petits villages sont souvent plus à l’aise dans de grands espaces. À l’inverse, les citadin·e·s, habitué·e·s à tout avoir à quelques pas, se repèrent mieux dans les environnements denses et complexes.

La forme même de la ville, et plus précisément son niveau d’organisation (que l’on appelle parfois « entropie »), influence également nos capacités d’orientation. Certaines villes très organisées, aux rues bien alignées, comme de nombreuses villes états-uniennes, présentent une entropie faible. D’autres, comme Paris, Prague ou Rome, plus « désorganisées » à première vue, possèdent une entropie plus élevée. Et ce sont justement les personnes ayant grandi dans ces villes à forte entropie qui semblent développer un meilleur sens de l’orientation.

Même l’âge auquel on apprend à conduire peut jouer. Les adolescent·e·s qui prennent le volant avant 18 ans semblent mieux se repérer que celles et ceux qui s’y mettent plus tard. Une exposition plus précoce à la navigation en autonomie sans aide extérieure (adulte, GPS…) pourrait donc renforcer ces compétences.

En somme, ce qu’on appelle le sens de l’orientation n’est pas prédéfini. Il se construit au fil des expériences, de l’environnement, et des apprentissages.

Atlas Thébault Guiochon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.