17.12.2025 à 12:25

Aux origines de la toute première carte de Noël

Texte intégral (1979 mots)

Du XIXᵉ siècle à nos jours, la carte de Noël illustre la façon dont tradition et innovation se sont mêlées. Née de la révolution industrielle et inspirée d’usages anciens, elle a transformé le rituel des visites de fêtes en un geste papier, devenant une tradition à part entière tout en nourrissant la nostalgie des Noëls passés.

C’est un refrain saisonnier bien connu : « Noël n’est plus ce qu’il était. » Ce n’est pas une plainte nouvelle. L’histoire montre que les traditions de Noël évoluent comme n’importe quel autre aspect des sociétés humaines, et chaque fois que les usages changent, certains regrettent de ne pas pouvoir remonter le temps.

Dans les années 1830, le juriste anglais William Sandys a rassemblé de nombreux exemples de Britanniques déplorant la transformation des coutumes de Noël au fil des époques. Sandys lui-même se montrait particulièrement inquiet du déclin du chant de Noël en public, notant que cette pratique semblait « être un peu plus négligée chaque année ». Il craignait que cette « négligence » ne reflète une tendance plus large, chez les Britanniques du XIXᵉ siècle, à célébrer Noël avec moins « d’hospitalité et d’innocente liesse » que par le passé.

Pourtant, le XIXᵉ siècle a aussi vu naître de nouvelles coutumes de fin d’année. Beaucoup des pratiques apparues à l’époque de William Sandys sont même devenues à leur tour des traditions bien établies – et font aujourd’hui l’objet de nostalgie, voire d’inquiétude chez ceux qui redoutent leur disparition. Prenez, par exemple, la modeste carte de Noël. Mes recherches montrent que ces vœux imprimés, envoyés pour les fêtes, puisaient dans les usages anciens pour faire entrer Noël dans une ère nouvelle.

Une tradition britannique

Les ventes et l’envoi de cartes de Noël sont en recul depuis les années 1990. Les lamentations sur la possible « mort » de la carte de Noël obtiennent un écho particulier au Royaume-Uni, où l’envoi de vœux à la famille et aux amis par cartes imprimées a longtemps été considéré comme un élément essentiel d’un « Noël à la britannique ».

En effet, les historiens Martin Johnes et Mark Connelly soutiennent tous deux que tout au long du XXᵉ siècle, la carte de Noël était considérée comme tout aussi indispensable à un bon Noël britannique que les chaussettes suspendues au pied du lit des enfants, les pantomimes de Noël ou encore la dinde aux choux de Bruxelles.

Pourtant, comme ces mêmes historiens le rappellent, il fut un temps où les Britanniques ne faisaient aucune de ces choses à Noël. Chacune de ces pratiques n’est devenue un élément du Noël « à l’anglaise » qu’au cours de la seconde moitié du XIXᵉ siècle et des premières décennies du XXᵉ siècle. Elles demeurent donc des ajouts relativement récents aux coutumes festives du pays, surtout si on les replace dans les plus de 2 000 ans d’histoire de Noël.

Révolution industrielle et cartes de Noël

La coutume d’envoyer des cartes de Noël imprimées a commencé au milieu du XIXᵉ siècle et résulte directement de la révolution industrielle. Elle est devenue abordable grâce aux nouvelles techniques d’impression et de fabrication du papier, ainsi qu’aux moyens de transport plus efficaces comme le chemin de fer.

L’essor de cette tradition a aussi été facilité par l’instauration du Penny Post en 1840, qui permettait aux Britanniques d’envoyer des lettres à n’importe quelle adresse du Royaume-Uni pour le prix modique d’un timbre à un penny.

La plupart des historiens situent l’apparition de la carte de Noël en 1843, l’année même où Charles Dickens publie Un chant de Noël. Cette année-là, l’inventeur et haut fonctionnaire Henry Cole commande à l’artiste John Callcott Horsley la réalisation d’une carte pour l’aider à gérer plus efficacement sa correspondance de Noël. Des versions imprimées de la carte de Cole furent également mises en vente, mais leur prix élevé – un shilling l’unité – les rendait inaccessibles pour la majorité des Victoriens.

L’initiative de Cole inspira toutefois d’autres imprimeurs, qui se mirent à produire des cartes de Noël similaires mais plus abordables. L’usage de ces cartes moins chères commença à se diffuser dans les années 1850 et s’était imposé comme tradition de fin d’année à la fin du siècle.

Une invention victorienne ?

Si la carte de Noël a pu sembler une nouveauté totale aux expéditeurs et destinataires de l’époque victorienne, la conception de la première carte s’inspirait en réalité d’autres traditions festives britanniques plus anciennes.

Comme l’ont montré les historiens Timothy Larsen et le regretté Neil Armstrong, le statut déjà bien établi de Noël impliquait que les nouvelles coutumes apparues au XIXᵉ siècle devaient s’arrimer à des usages existants, les compléter ou les remplacer. La carte de Noël n’a pas échappé à cette logique.

En 1843, de nombreux Britanniques déploraient la disparition de toute une série de coutumes de Noël dites « à l’ancienne ». Parmi les plus notables figuraient les traditions d’« hospitalité » de Noël, notamment les visites de Noël et du Nouvel An, durant lesquelles familles, amis et voisins se rendaient les uns chez les autres pour porter des toasts et échanger leurs meilleurs vœux pour les fêtes et l’année à venir.

Les chercheurs soulignent que la croyance en l’aspect traditionnel de ces rites tenait à un mélange de souvenirs réels et de fictions construites. Parmi ces dernières, les plus influentes furent les récits populaires dépeignant « l’hospitalité anglaise d’autrefois » à Noël, écrits dans les années 1820 par l’auteur américain Washington Irving et rassemblés notamment dans des histoires mettant en scène cette hospitalité « old English ». Les Britanniques invoquaient régulièrement les descriptions d’Irving lorsqu’ils débattaient de l’évolution des célébrations nationales.

Quelle qu’ait été la réalité historique de ces « anciennes » coutumes, elles sont néanmoins devenues centrales dans les débats sur la disparition supposée d’un ensemble de pratiques communautaires de Noël, telles que les festins, le chant de Noël et les actes publics de charité.

On pensait alors que toutes ces traditions étaient menacées dans cette Grande-Bretagne de plus en plus urbanisée, marquée par des tensions de classe, une mobilité accrue de la population et l’anonymat de masse.

Une union de l’ancien et du nouveau

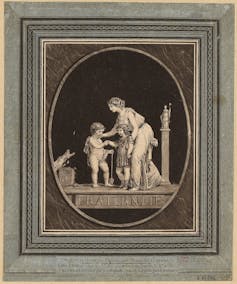

Bien qu’il soit difficile de savoir si ces débats ont influencé la décision de Cole de commander sa carte de Noël de 1843, l’illustration conçue pour lui par Horsley y fait directement référence.

La carte montre une famille encadrée par des tréteaux décorés de houx et de gui, accompagnée de chaque côté de scènes de charité illustrant le nourrissage et l’habillement des pauvres. Le centre de la carte – et le cœur symbolique de la vision de Noël de Horsley – est toutefois occupé par une famille composée de trois générations clairement définies, partageant un festin collectif, incluant le classique Christmas pudding anglais.

La tradition de l’hospitalité à l’anglaise revisitée

Les premières cartes privilégiaient des scènes évoquant un Noël « à l’ancienne » : chants, actes de charité, sports de plein air, jeux comme colin-maillard, abondance de feuillage, festins et toasts de Noël et du Nouvel An. Ces cartes étaient donc des produits industriels innovants, ornés d’images des Noëls britanniques d’antan.

Le développement, puis le succès, de la carte de Noël dans l’Angleterre victorienne montre comment la nostalgie pouvait être canalisée en invention. La carte n’a pas revitalisé les traditions de visites de Noël et du Nouvel An ; elle a offert une version « papier » en remplacement. La production industrielle et les moyens de transport ont transformé le visiteur physique en un substitut papier, permettant à davantage de personnes de « rendre visite » à un plus grand nombre de foyers pendant les fêtes que ce qu’elles auraient pu faire en personne.

Le désir de conserver un élément d’une ancienne tradition de Noël, supposément en déclin, s’est ainsi avéré déterminant dans la création d’une nouvelle tradition festive, au milieu de changements sans précédent dans les modes de communication et les relations sociales.

Aujourd’hui, un contexte similaire de mutations sociales et technologiques a conduit certains à prédire la « mort » de la carte de Noël. L’histoire du XIXᵉ siècle montre cependant que, si cette tradition venait à disparaître, ce qui la remplacerait prospérerait en s’inspirant, de manière sélective, des coutumes de Noël du passé.

Christopher Ferguson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.12.2025 à 12:22

La fraternité, une valeur qui rassemble ou qui exclut ? Retour sur une histoire et ses ambiguïtés

Texte intégral (2320 mots)

Terme clé de la devise républicaine, trônant aux frontons de toutes les mairies, la fraternité est un terme traversé d’ambivalences qu’éclaire l’histoire. Plus que comme un principe, moral ou politique, ne faudrait-il pas plutôt l’envisager comme une métaphore ? Avec les possibilités et les limites que cela suppose, elle apparaît alors pour ce qu’elle est : une image puissante, à mettre au service d’une lutte.

La fraternité trouve une place particulière dans l’imaginaire français. Terme clé de la devise républicaine, trônant aux frontons de toutes les mairies, elle apparaît universelle et comme hors du temps. Pourtant, cette valeur a bien une histoire, tumultueuse s’il en est, et même une actualité.

En 2018, les institutions de la République française se sont prononcées deux fois sur la fraternité. D’un côté, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a publié un avis relatif à la révision constitutionnelle. Ce texte fait écho aux conclusions de la chercheuse Réjane Sénac, laquelle était également présidente de la Commission parité du HCE, en affirmant que « le terme de fraternité dit, non pas la neutralité républicaine, mais l’exclusion historique et légale des femmes de la communauté politique ».

Le HCE recommandait par conséquent d’envisager des alternatives comme « solidarité » ou « adelphité », ce dernier terme désignant les enfants d’un même parent, sans distinction de genre. La fraternité, c’est la bande de frères – sans les sœurs.

De l’autre, par suite de l’affaire Cédric Herrou, poursuivi pour avoir aidé quelques deux cents personnes migrantes à traverser la frontière entre l’Italie et la France, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle », ce qui lui confère un poids juridique. Il revient donc au législateur d’arbitrer « entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public ».

La fraternité ouvrait soudain une brèche juridique pour un internationalisme de terrain – aussi longtemps, du moins, qu’on n’accuserait pas celui-ci de troubler l’ordre.

Les ambiguïtés historiques de la fraternité

La fraternité, qui avait fini par faire partie des meubles de la République, se retrouvait par deux fois au cœur des débats constitutionnels ; tour à tour soupçonnée et consacrée. Cette ambivalence n’est pas accidentelle. Célébrée par l’ensemble du spectre politique, la fraternité n’est que rarement définie, si bien qu’on en ignore le plus souvent l’extension (qui est un frère et selon quel critère ?) et la signification (à quoi engage cette relation fraternelle ?). L’appel à la fraternité, vague et sans objet, est aussi unanime qu’inconséquent.

Les manques et les ambiguïtés de la fraternité ne sont pas nouveaux. Si la fraternité a été une valeur importante dans la rhétorique des sans-culottes en 1789, elle trouve son point d’orgue dans le Printemps des peuples, en 1848, qui mit fin à la monarchie de Juillet en France et fit trembler les couronnes réactionnaires de l’Europe. Cette notion de fraternité permettait aussi bien d’imaginer la nation, conçue comme une bande de frères, que les relations pacifiques entre les nations.

Pourtant, dès 1848, on pourrait accuser la fraternité d’illusion, d’exclusion et d’infantilisation. À la communauté des frères s’opposent ces figures négatives que sont, respectivement, les faux frères, les non-frères et les petits frères.

Les deux premières critiques sont bien connues. Selon Marx et Engels, la fraternité serait une illusion qui ne dure qu’un temps, c’est-à-dire aussi longtemps que les intérêts matériels des différentes classes s’alignent. Elle serait également une exclusion, car, malgré son universalisme affiché, elle exclut les non-frères. Ainsi les femmes, qui étaient sur les barricades, se sont vu refuser le droit de vote dit « universel ». Les frères ne reconnurent pas leurs sœurs en République.

La dernière critique dénonce l’intégration hiérarchisée, comme lors de l’abolition de l’esclavage dans les anciennes colonies. Afin de faire appliquer la décision du Gouvernement provisoire, Sarda Garriga, nouveau gouverneur de La Réunion, accosta sur l’île en octobre. Son discours, face à une société coloniale divisée, en appelait à l’unité fraternelle :

« Dieu vous a créés frères […] Si ceux qu’une triste classification avaient constitués les maîtres doivent apporter un esprit de fraternité […] dans leurs rapports avec leurs anciens serviteurs […] n’oubliez pas, vous frères qui allez être les nouveaux élus de la cité, que vous avez une grande dette à payer à cette société dans laquelle vous êtes près d’entrer. »

On attendit la fin de la récolte de la canne pour concrétiser l’abolition, le 20 décembre 1848. « Tous égaux devant la loi, vous n’avez autour de vous que des frères », commença Sarda Garriga, avant de prévenir :

« La colonie est pauvre : beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être pas payer le salaire convenu qu’après la récolte. Vous attendrez ce moment avec patience. Vous prouverez ainsi que le sentiment de fraternité, recommandé par la République à ses enfants, est dans votre cœur. »

Au nom de la fraternité, on avait mis fin à l’esclavage. Au nom de la fraternité toujours, on imposait maintenant aux personnes anciennement réduites en esclavage de continuer à travailler dans les exploitations coloniales afin de maintenir l’ordre de la société coloniale.

La fraternité comme métaphore

Dès son apogée en 1848, la fraternité avait été mise aussi bien au service de la révolution que de la réaction, de l’exploitation que de la libération. Son ambivalence n’est donc pas accidentelle mais tient à sa nature. On fait souvent de la fraternité une valeur qui devrait guider notre action. Or, la fraternité n’est pas tant un principe, moral ou politique, qu’une image.

Comme l’a bien vu l’historien Benedict Anderson, dès que la communauté atteint une certaine taille, nous ne pouvons plus nous la représenter exactement d’où le recours à une image (la nation est « une bande de frères »). Cette image est donc nécessairement inadéquate (à strictement parler, la nation « n’est pas » une bande de frères), ce qui est la définition classique de la métaphore.

Une image ne se comprend qu’en lien avec un imaginaire donné, c’est-à-dire ancré dans un contexte culturel. Si l’image peut traverser les époques et les géographies, comme c’est le cas de la métaphore fraternelle, l’imaginaire, lui, est situé historiquement et socialement.

L’inadéquation métaphorique de l’image à la chose ne doit pas être pensée comme un manque ou un raté. La métaphore permet notamment de rendre la communauté imaginable. Surtout, elle va connoter la chose (la nation est « quelque chose comme » une bande de frères) et la charger affectivement (la nation est « notre » bande de frères). Les images contribuent à susciter un attachement viscéral à cette communauté de hasard qu’est la nation.

Sororité, adelphité, fraternité

L’image fraternelle est-elle encore d’actualité ? On peut être tenté de se tourner vers d’autres images familiales, comme la sororité, qui consacre la relation entre toutes les femmes, mais rien que les femmes, ou l’adelphité, qui évoque le lien entre les enfants d’un même parent, sans distinction de genre.

Quoique la sororité soit une image particulièrement puissante aujourd’hui, elle n’est pas exempte des ambiguïtés qui traversaient la fraternité. L’universalisme féminin de la sororité produit également une illusion d’unité qui invisibilise les relations de domination de race et de classe au sein de la communauté des sœurs. Comme il y a des petits frères, il y a de petites sœurs. Par ailleurs, la sororité manque de clarté quant à son extension et sa signification : s’étend-elle à toutes, y compris au groupe féministe d’extrême droite Némésis, à Marine Le Pen ou à Giorgia Meloni et, si tel est le cas, qu’implique-t-elle exactement ?

L’adelphité, de son côté, si elle permet d’échapper à la binarité du genre, ne résonne guère pour l’heure en dehors des cercles militants, ce qui limite sa charge affective.

Les métaphores n’offrent pas de boussole politique ou morale. Dès lors, que faire de la fraternité ? Deux voies sont déjà ouvertes. Soit on peut l’abandonner en faveur d’autres images jugées plus prometteuses, comme la sororité ou l’adelphité ; soit faire avec, notamment du fait de son ancrage si particulier dans l’imaginaire républicain français. Si ces deux options prennent des directions différentes, elles relèvent toutes deux d’une même « pragmatique de l’image ». Penser la fraternité ne devrait pas en faire un fétiche, mais nous conduire à appréhender sa puissance affective afin de mettre cette métaphore, parmi d’autres, au service de nos luttes.

Le programme ACCESS ERC dans le cadre duquel Arthur Duhé poursuit ses recherches sur les images fraternelles dans les discours nationalistes, antinationalistes et internationalistes, de 1789 aux années 1970, est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projet. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Arthur Duhé a reçu des financements de l'ANR et en recevra du FNRS (2027-2030).

17.12.2025 à 12:20

Mille sept cents ans après le concile de Nicée, la visite historique du pape Léon XIV

Texte intégral (2060 mots)

L’actualisation du concile de Nicée à l’occasion du voyage, en novembre 2025, du pape Léon XIV en Turquie permet de réfléchir aux enjeux de ce concile pour la géo-ecclésiologie (étude du rapport de l’Église aux territoires) actuelle. Le pape promeut une approche dynamique de Nicée : quel impact sur l’unité des Églises et sur le dialogue œcuménique et interreligieux ?

Dans l’avion qui l’amenait de Turquie au Liban le dimanche 30 novembre 2025, le pape Léon XIV a expliqué pourquoi il avait souhaité effectuer ce voyage dans la région :

« La première raison […] était le 1 700e anniversaire du Concile de Nicée […] pour commémorer le grand événement : l’accord de toute la communauté chrétienne et la profession de foi, le Credo de Nicée-Constantinople. »

Faut-il voir dans ce déplacement un simple hommage aux sources du christianisme ou, au-delà, un choix symbolique qui annonce une orientation importante de ce que sera le pontificat de ce pape de 70 ans élu en mai dernier ?

L’évolution de l’adjectif « œcuménique »

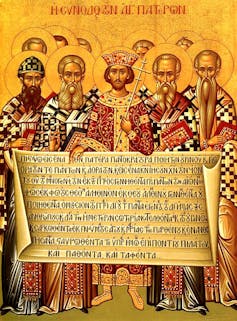

Le 28 novembre 2025, cet « accord de toute la communauté chrétienne » s’est manifesté par une célébration œcuménique qui a rassemblé de nombreux responsables chrétiens – catholiques, orthodoxes et protestants – autour du patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholomée Ier et du pape Léon XIV.

Mais le concile de Nicée s’est réuni avant toutes les séparations entre les Églises ; dès lors, comment se fait-il qu’il soit appelé le premier concile « œcuménique » ?

À Nicée (aujourd’hui Iznik), en 325, le premier concile est le fruit immédiat de l’édit de Milan, promulgué en 313 par les co-empereurs romains Licinius et Constantin, qui promouvait la tolérance religieuse et marquait la fin des persécutions de l’Empire romain contre les chrétiens.

Le fait de se réunir (« concile » vient du latin concilium qui signifie assemblée) pour se mettre d’accord sur les questions nouvelles n’a en soi rien de nouveau puisque c’était déjà le mode habituel de gouvernance des Églises, y compris pendant les persécutions, mais à échelle locale.

Cependant, en convergeant vers Nicée par les voies romaines, les évêques entourés de délégations sont pour la première fois en capacité de représenter l’Église « universelle ». C’est vers cette réalité que pointe alors l’adjectif « œcuménique ».

Au cours des siècles, l’adjectif a changé de sens. Dans l’Antiquité, il a d’abord un sens géographique et signifie que le concile a vocation à rassembler, au moins potentiellement, les évêques de tout l’Empire. Aujourd’hui, il revêt un sens plus technique et désigne les différentes formes de dialogue interconfessionnel au sein des différentes Églises chrétiennes. Il n’en demeure pas moins que les Églises, séparées au fil des siècles, célèbrent toujours en Nicée un patrimoine commun qui les réunit sur l’essentiel.

Un « credo » commun

L’enjeu majeur, en 325, était de se mettre d’accord sur les mots pour exprimer la foi au Christ en tant que Fils de Dieu.

Alors que le prêtre alexandrin Arius formulait une certaine subordination du Fils par rapport au Père en raison de sa nature humaine, les évêques réunis affirment que ce Fils n’est pas moins Dieu que le Père : il est de même nature que le Père.

Pour transmettre cette conviction, ils élaborent une profession de foi, le premier credo que chacun des évêques rapportera chez lui pour le transmettre aux fidèles aux quatre coins de l’Empire.

Les professions de foi alternant le mode narratif et la précision théologique étaient déjà le mode habituel de formulation de la foi depuis les origines ; c’est sur les modèles de professions de foi déjà existantes utilisées lors des baptêmes que le concile élabore son credo. Mais les évêques de Nicée ont conscience de formuler à cette occasion une profession de foi capable de servir de repère pour l’Église universelle. Elle sera par la suite complétée au concile de Constantinople en 381 (d’où son nom de Credo de Nicée-Constantinople), mais elle ne changera pas sur le fond. « Le Credo de Nicée-Constantinople est ainsi la profession commune de toutes les traditions chrétiennes », comme le souligne le pape dans la lettre apostolique du 23 novembre 2025 In unitate fidei à l’occasion de l’anniversaire de Nicée.

Cette conviction est toujours celle des différentes Églises chrétiennes rassemblées ; c’est donc bien leur patrimoine commun que les acteurs de la commémoration de 2025 ont voulu mettre en valeur, sans pour autant renier leurs identités propres.

En quoi ce voyage porte-t-il un aspect symbolique ?

C’est justement dans l’articulation entre unité et diversité que le patriarche Bartholomée et le pape Léon XIV se positionnent de façon très claire, proposant de « marcher ensemble » : « Nous devons marcher ensemble, dit le pape Léon XIV, pour parvenir à l’unité et à la réconciliation entre tous les chrétiens. » (In unitate fidei 12.)

Il poursuit : « Le Credo de Nicée peut être la base et le critère de référence de ce cheminement. Il nous propose en effet un modèle de véritable unité dans la diversité légitime. […] Car l’unité sans multiplicité est tyrannie. » (In unitate fidei 12.)

Ainsi, cette unité n’est nullement comprise comme une uniformité, qui serait d’ailleurs plus ou moins fantasmée ; le projet ne vise pas le lissage des individualités mais le dialogue.

Loin de toute naïveté, la rencontre de Nicée manifeste donc la volonté des responsables religieux présents de donner du christianisme une image du dialogue pour la paix. « Car nous ne sommes pas rassemblés ici simplement pour nous souvenir du passé », a affirmé le patriarche Bartholomée dans son discours de bienvenue.

S’il a été possible de se rencontrer (et n’est-ce pas là le plus difficile justement ? l’absence de l’Église russe planant comme un rappel douloureux des aspects politico-religieux dans les conflits actuels), alors le geste devient également « proposable » au niveau du dialogue interreligieux (en Turquie et au-delà) et même au niveau politique. La suite du voyage du pape au Liban peut ainsi être lue comme une conséquence géo-ecclésiologique de la mémoire vivante de Nicée.

Plus largement, les débats de Nicée ne se limitent pas à des enjeux internes à la foi chrétienne, mais ouvrent sur le dialogue avec les cultures. Pour dire le cœur de leur foi, les évêques de Nicée peaufinent le vocabulaire et optent, audacieusement, pour un terme non pas biblique mais issu de la culture philosophique grecque, apte selon eux à préciser de façon décisive leur pensée. L’adjectif grec homoousios (traduit ensuite en « consubstantiel » en français à partir du latin consubstantialis) générera plus d’un siècle de débats, mais exprime une ouverture au dialogue avec la culture profane. Fils de leur temps et héritiers de cette culture, ils décident de « cheminer avec » ce qu’elle peut offrir de positif pour eux, illustrant ainsi ce qu’on appellera plus tard l’inculturation de la foi, c’est-à-dire l’expression de la foi dans et grâce au génie de chaque culture recevant l’Évangile.

Le pari était risqué et, effectivement, le concile de Nicée est loin d’avoir mis un terme aux conflits de formulations concernant la nature du Fils. Il faudra attendre le 4ᵉ concile œcuménique à Chalcédoine, en 451, pour trouver une expression stabilisée et apaisée. Mais le processus d’inculturation illustré à Nicée marque le christianisme antique de façon irréversible.

Toutes ces « dispositions » marquantes envers le dialogue et la paix font de Nicée, comme premier voyage du pape Léon XIV, un lieu symbolique qui trace une orientation forte pour son pontificat. Entre enracinement dans l’histoire et service de la paix dans le monde, Léon XIV place ce premier voyage dans la continuité des grands travaux inaugurés par le pape François sur la synodalité. Le mot grec syn-odos ne signifie-t-il pas justement « faire route ensemble » ?

Marie Chaieb ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.12.2025 à 12:20

Les échos de l’insurrection décembriste de 1825 résonnent toujours dans la Russie de Vladimir Poutine

Texte intégral (4706 mots)

Le 14 décembre 1825 (selon le calendrier julien alors en vigueur en Russie, soit le 26 décembre selon le calendrier grégorien instauré en Europe occidentale depuis le XVIᵉ siècle et que la Russie soviétique reprendra à son compte en février 1918), l’Empire russe se prépare à célébrer l’accession au pouvoir d’un nouveau tsar, Nicolas Ier, 29 ans, frère du tsar précédent Alexandre Ier, décédé un peu moins d’un mois plus tôt. Mais la cérémonie prendra un tour bien différent de celui qui était attendu et la journée restera dans les mémoires comme celle de la « révolte des décembristes » (ou décabristes, du russe « dekabr’ », qui a donné le mot russe « dekabristy »). Cet important groupe de nobles, influencés par les transformations que connaissait alors l’ouest de l’Europe et désireux de faire évoluer le pays vers une monarchie constitutionnelle, cherchèrent sans succès à s’emparer du pouvoir en mobilisant plusieurs régiments de soldats et furent écrasés par la force.

Au cours des deux cents années suivantes, les événements de cette journée et la répression qui s’ensuivit allaient faire l’objet d’interprétations et de présentations très différentes. Cette mutinerie d’une partie de l’élite contre un pouvoir autocratique fut-elle, pour le pays, une chance manquée de prendre un tournant démocratique ? Faut-il y voir un simple coup de palais ou une annonce des révolutions de 1905 et de 1917 ? Le régime actuel cherche-t-il à célébrer la mémoire des décembristes ou au contraire à les dépeindre en « cinquième colonne à la solde de l’Occident » avant l’heure ? Éléments de réponses avec l’historien Andreï Kozovoï, professeur d’histoire russe et soviétique à l’Université de Lille, auteur, entre autres publications, de « Égéries rouges. Douze femmes qui ont fait la révolution russe » (Perrin, 2023) et, tout récemment, des « Exilés. Pasternak et les miens » (Grasset, 2025).

The Conversation : Pouvez-vous nous rappeler ce qu’on entend par « insurrection décembriste » et ce qui s’est passé exactement le 14 décembre 1825 ?

Andreï Kozovoï : Le terme de « décembristes » désigne les membres de diverses sociétés secrètes, appelées « unions », constituées en Russie entre 1816 et 1821. Ils doivent leur nom au fait qu’ils ont pris les armes contre la monarchie russe en décembre 1825. Il faut préciser que l’insurrection avait d’abord été planifiée pour 1826 ; mais, pris de court par la mort soudaine de l’empereur Alexandre Ier, le 19 novembre (1er décembre selon le calendrier grégorien) 1825, les séditieux ont été obligés d’improviser. Leur soulèvement a lieu le 14 décembre (soit le 26 décembre), jour où le nouveau tsar Nicolas Ier devait prêter serment à Saint-Pétersbourg. Ils engagent alors près de 3 000 soldats sur la place du Sénat, où se déroule la cérémonie. Au même moment, un autre soulèvement a lieu dans le sud de l’Empire russe, notamment en Ukraine.

Les soldats suivent leurs chefs par loyauté mais aussi parce que ceux-ci leur ont fait diverses promesses, à commencer par l’abolition du servage et un net raccourcissement du service militaire (de 25 ans à 15). En outre, ils n’ont pas l’impression de se révolter, les décembristes affirmant s’opposer au couronnement de Nicolas parce qu’ils estiment que l’héritier légitime est le frère aîné de celui-ci, Constantin, sans savoir que ce dernier, qui est gouverneur de la Pologne, a secrètement renoncé au trône après avoir contracté un mariage morganatique avec une comtesse polonaise et préfère rester vivre dans ce pays.

L’insurrection échoue. Les décembristes avaient beaucoup réfléchi à leurs projets politiques une fois le coup d’État accompli ; mais comme de mauvais joueurs d’échecs, ils ont négligé la tactique et n’ont pas vu arriver le mat. Le prince Troubetskoï, désigné « dictateur », devait se charger de prendre la tête du soulèvement, mais il prend peur et se réfugie chez l’ambassadeur d’Autriche, avant de se rendre (ce qui ne l'empêchera pas d’être condamné à mort, avant de voir sa peine commuée en exil à perpétuité). Personne ne veut se charger de prendre la tête du soulèvement et, en bons chrétiens, les conjurés répugnent à verser le sang, préférant tenter de fraterniser avec les troupes qui leur font face. Le camp adverse n’aura pas autant de scrupules.

Après avoir donné l’ordre de tirer sur les mutins – il y aura au moins plusieurs dizaines de morts, dont un certain nombre d’habitants de la ville qui étaient venus sur la place pour assister au couronnement, même si certaines estimations donnent des chiffres nettement plus élevés –, le nouveau tsar fait pendre cinq meneurs. Nicolas Ier organise personnellement le détail des exécutions, voulant offrir « une leçon à l’Europe ». Ce qui n’empêche pas la corde de trois des condamnés de se briser au moment de leur exécution – l’un d’entre eux, Kondratiï Ryleïev, aurait eu le temps de dire « En Russie, on ne sait même pas pendre correctement » avant d’être pendu une seconde fois, cette fois pour de bon…

Par ailleurs, le tsar fait exiler plus de 200 complices et sympathisants, avec leurs épouses, dans les bagnes de Sibérie orientale, dans les glaciales Nertchinsk, Tchita et Irkoutsk.

Qui sont les décembristes et quelles sont leurs idées ?

A. K. : Ce sont d’abord des nobles, pour l’essentiel d’anciens officiers de la guerre contre Napoléon. On trouve parmi eux aussi un certain nombre de civils. Globalement, ils sont l’incarnation de ce que l’on appelle alors l’intelligentsia, catégorie sociale qui a émergé en Russie à la fin du XVIIIᵉ siècle.

S’ils s’entendent sur un certain nombre d’idées, notamment sur le fait que l’autocratie et le servage doivent impérativement être abolis, les différences sont notables. Pour simplifier, deux courants peuvent être distingués : Nikita Mouraviov rassemble les « modérés », ceux qui voudraient voir la Russie devenir une monarchie constitutionnelle ; Pavel Pestel, ardent démocrate, unit les « radicaux », ceux qui imaginent une république jacobine à la russe, et n’exclut pas la possibilité d’un tsaricide.

Le mouvement décembriste est inspiré des soulèvements d’officiers libéraux en Espagne, au Portugal et à Naples survenus au cours des années précédentes ; il est lié à des sociétés secrètes en Pologne. Mais l’idée d’abolir l’autocratie s’inscrit aussi dans une tendance russe ancienne. On se souvient qu’en 1730, à l’avènement de l’impératrice Anne, un groupe de nobles avait tenté, sans succès, de lui imposer des « conditions » pour limiter son pouvoir.

Après l’écrasement de l’insurrection, Nicolas Ier cherche-t-il à en effacer la mémoire ou au contraire à rappeler l’événement et le sort de ceux qui avaient osé s’élever contre lui pour dissuader d’éventuelles nouvelles contestations ?

A. K. : L’exil des conjurés vise à les éloigner pour toujours de la Russie européenne ; il a aussi pour but d’effacer toute trace de leur acte de la mémoire collective. Mais une chose est certaine : Nicolas Ier, lui, ne les oublie pas.

Pour l’empereur, l’insurrection de 1825 devient même une obsession. Voyant dans les décembristes des agents d’un complot européen contre l’autocratie, il fonde en 1826 une nouvelle police politique, la Troisième Section de la Chancellerie impériale, qui traque toute sédition. La censure est considérablement durcie : désormais, pour publier des textes d’auteurs russes ou étrangers, il faut obtenir une autorisation en amont. Les textes des décembristes sont évidemment interdits.

Enfin, Nicolas Ier cherche à adapter la base idéologique de son régime pour prévenir de nouvelles contestations. En 1833, le ministre de l’éducation Sergueï Ouvarov introduit une nouvelle doctrine impériale, résumée dans sa célèbre formule « Orthodoxie, autocratie, esprit national », ce dernier élément (narodnost en russe) devant être compris comme une tentative de donner de l’Empire russe l’image d’un État-nation moderne.

Il faut attendre la mort de Nicolas en 1855 et l’avènement de son fils Alexandre II pour que le pouvoir russe tente de s’attaquer à la racine du mal, en abolissant le servage et en organisant de profondes réformes.

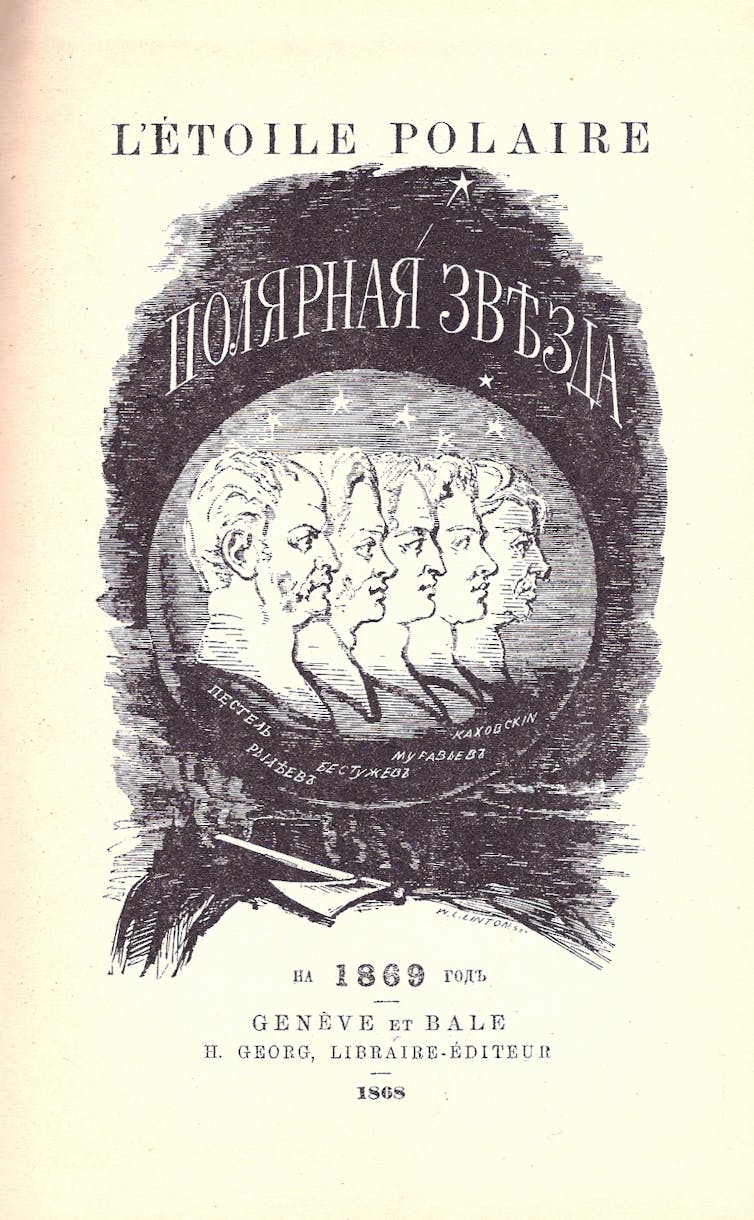

En 1856, les décembristes survivants sont amnistiés. C’est aussi l’année où l’on autorise enfin la publication du poème « En Sibérie » (aussi connu sous le nom de « Dans les profondeurs des mines de Sibérie »), d’Alexandre Pouchkine, dédié aux décembristes, écrit en… 1827 ! Mais Justice russe, le manifeste de Pestel, ne sera publié en Russie qu’après la révolution de 1905 (il était paru en français dès 1822 sous le titre de Vérité russe).

Les décembristes constituent-ils une référence pour les révolutionnaires des générations suivantes ?

A. K. : Pour les adversaires du régime tsariste, les décembristes deviennent des martyrs de la cause révolutionnaire. Le penseur Alexandre Herzen, « le père du socialisme russe », qui s’exile à Paris en 1847, les compare à des bogatyri, les surhommes légendaires du folklore russe. Il est celui qui a forgé le « mythe décembriste ».

Il faut souligner aussi que ce mythe repose en bonne partie sur le rôle des femmes. Maria Volkonskaïa, Ekaterina Troubetskaïa et d’autres épouses de décembristes, de familles illustres, choisissent de partager le sort de leurs compagnons dont elles vont raconter la vie en exil dans leurs lettres, Mémoires et autobiographies. Leur dévouement inspire poètes et écrivains qui forgent le mythe de la dekabristka, une femme qui a sacrifié sa vie de dame du monde, de privilégiée, pour le bien du peuple russe.

Dans les années 1860, les idées décembristes inspirent le mouvement socialiste agraire des « populistes » (narodniki), qui imaginent une révolution partie des campagnes. En 1879, le premier parti révolutionnaire russe, Terre et liberté, est inspiré des idées de Pestel. Une bonne partie des révolutionnaires exilés de l’époque répressive d’Alexandre III (1881-1894), hommes et femmes, continueront d’entretenir ce mythe.

Mais les décembristes n’ont-ils pas aussi joué le rôle d’anti-modèles ?

A. K. : En effet, à mesure que les révolutionnaires russes se radicalisent, le jugement sur le décembrisme devient plus circonspect. Pour les terroristes de l’organisation Volonté du peuple, qui assassinent le tsar Alexandre II en 1881, et plus tard pour ceux de l’Organisation du combat des socialistes-révolutionnaires, à l’origine d’une vague d’assassinats au début du XXᵉ siècle, les décembristes ont failli parce qu’ils ont été des « faibles ».

Les marxistes reprennent une partie de ces critiques, dénonçant les décembristes comme de vulgaires « aristocrates de la révolution ». Pour l’historien marxiste Mikhaïl Pokrovski (1868-1932), le 14-Décembre a été une « révolution sans révolution ». Lénine transcende ces critiques en inscrivant le mouvement décembriste dans une histoire longue de la révolution russe, qu’il divise en trois phases, les aristocrates décembristes étant la première, encore imparfaite mais nécessaire, d’une longue lutte contre l’autocratie

– la deuxième étant constituée par les roturiers populistes de la fin du XIXᵉ siècle, et la troisième par les prolétaires du début du XXᵉ siècle. En 1912, il écrit : « Le cercle de ces révolutionnaires était très limité. Ils étaient terriblement coupés du peuple. Mais leur combat n’a pas été vain. »

Que devient la mémoire du 14-Décembre à l’époque soviétique ?

A. K. : Après 1917, dans la nouvelle Russie soviétique, le décembrisme est un phénomène sur lequel il n’existe pas de consensus. Sont-ils d’authentiques révolutionnaires, des exploiteurs du peuple qui ont berné leurs soldats, ou encore des agents de l’étranger ? Avec la diabolisation du tsarisme, ils font de plus en plus partie d’un « passé gênant ».

Après de longs débats, les héritiers de Lénine, mort en 1924 (et par là on entend d’abord la troïka Staline, Kamenev et Zinoviev) finissent par conclure que si les décembristes avaient été « coupés des masses », le sang qu’ils ont versé a fait germer les graines de 1917. À Leningrad, la place du Sénat est rebaptisée place des Décembristes ; des recherches sont lancées en vue de retrouver le lieu de sépulture des cinq décembristes pendus en 1826 – ce sera chose faite en 1926, sur l’île Golodaï, qui sera rebaptisée île des Décembristes. Et à Moscou, un opéra et une pièce de théâtre sont interprétés en leur honneur.

Les discussions publiques autour de l’insurrection décembriste reprennent progressivement après 1945, surtout après la mort de Staline (1953), à l’époque du « dégel ». Leur réhabilitation définitive a lieu en 1975, quand le 150e anniversaire de leur soulèvement fait l’objet d’une commémoration organisée par le ministère soviétique de la culture. L’Étoile d’un merveilleux bonheur, film qui deviendra culte, consacré aux femmes des décembristes, sort sur les écrans en novembre de cette année.

Ce retour en grâce s’explique d’abord et avant tout par la crainte, au sein des autorités, de laisser s’instaurer l’idée que les décembristes auraient été les lointains ancêtres des dissidents. Il faut ici rappeler que le slogan « Pour notre liberté et la vôtre » brandi par la poignée de courageux contre l’invasion de la Tchécoslovaquie, en août 1968, reprend en effet celui qui avait été utilisé, en 1831, en Pologne, pour rendre hommage aux martyrs de 1825.

En décembre 1975, Vladimir Poutine, alors jeune officier du KGB, participe à une contre-manifestation organisée par les services secrets, place du Sénat, pour contrer un petit groupe de protestataires. Un quart de siècle plus tard, le même Poutine, en bon caméléon, fait d’abord mine d’honorer la mémoire des hommes de 1825. Le 18 février 2000, durant sa première campagne présidentielle, il se rend à Irkoutsk, au Musée des décembristes : l’objectif est de rassurer son électorat démocrate et les Occidentaux. Mais vers le début de son deuxième mandat (2004-2008), alors que « la verticale du pouvoir » est bien restaurée, les masques commencent à tomber. En octobre 2005, Mikhaïl Khodorkovski, célèbre oligarque qui a tenu tête à Poutine ce qui lui a valu d’arrêté et condamné, se dit fier d’avoir été exilé sur les terres des anciens prisonniers politiques. Pour contrer ce danger de récupération par l’opposition, une campagne est organisée dans les médias, qui tend à discréditer le mythe. Et en 2008, la place du Sénat à Saint-Pétersbourg, qui avait porté le nom de place des Décembristes depuis 1925, retrouve son nom originel. Tout est dit !

Comment le regard sur le décembrisme évolue-t-il au cours de la période récente ? La guerre d’agression contre l’Ukraine a-t-elle une influence ?

A. K. : La déconstruction du mythe décembriste se poursuit, lentement mais sûrement. En 2019, le film à gros budget l’Union du salut tend à réhabiliter la répression de Nicolas Ier.

Mais la diffusion de sa suite (sequel et prequel), sous forme de série, l’Union du salut. Le temps de la colère, est interrompue après le quatrième épisode, en octobre 2022. On peut l’expliquer par la peur, chez les producteurs, de se retrouver accusés de vouloir diffuser un message secrètement apologétique du mouvement. Dans la série, les personnages des décembristes sont encore trop sympathiques et surtout, au même moment, Vladimir Medinski, « l’historien en chef » de Poutine et ancien ministre de la culture, publie en ligne une conférence de près de trois heures, qui donne le la en matière d’interprétation.

Medinski, connu pour ses recherches plus que douteuses sur l’histoire russe, conclut en disant que si les décembristes étaient des personnalités brillantes, mues par des idées nobles, leur soulèvement, inspiré des idées venues d’Occident, a provoqué un « effet pervers », une ère de réaction et de gel de réformes pourtant nécessaires à la Russie. Et s’ils avaient gagné, le pays aurait été plongé dans une terrible guerre civile. Le « manuel d’histoire unique », lancé pour la rentrée 2024, rédigé par le même Medinski, qualifie leurs projets d’« utopiques ». En mai 2025, le ministre de la justice Konstantin Tchouïtchenko va jusqu’à dire que le tsarisme s’est montré trop clément avec eux, et que sans ce soulèvement, « Herzen n’aurait pas été réveillé » et donc, logiquement, la Russie aurait sans douté évité le communisme et ses excès.

L’orientation générale de la commémoration de 2025 dans l’espace public russe ne laisse aucune place au doute. En cette époque de mobilisation en vue de la victoire contre les « néo-nazis ukrainiens » et contre toute forme d’opposition à l’intérieur, la geste décembriste, celle d’un groupe de l’élite militaire qui s’oppose au pouvoir pour exiger plus de liberté, est redevenue un « passé gênant ». Le dernier soulèvement militaire, celui de Prigojine, les 23-24 juin 2023, a rappelé que le risque d’une insurrection armée était toujours d’actualité. Les jeunes Russes n’ont qu’à bien se tenir : s’ils ne sont pas contents, libre à eux de présenter leurs doléances à Poutine par écrit ! Et d’éviter de se rendre en groupes sur la place du Sénat… ou place Bolotnaïa, à Moscou.

Propos recueillis par Grégory Rayko.

Andreï Kozovoï ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.12.2025 à 11:47

Ponzi schemes and financial bubbles: lessons from history

Texte intégral (1330 mots)

Many investors are asking themselves if we are living in an AI bubble; others have gone beyond that and are simply asking themselves, until when? Yet the bubble keeps growing, fuelled by that perilous sentiment of “fear of missing out”. History and recent experience show us that financial bubbles are often created by investor overenthusiasm with new “world-changing” technologies and when they burst, they reveal surreal fraud schemes that develop under the cover of the bubble.

A Ponzi scheme pays existing investors with money from new investors rather than actual profits, requiring continuous recruitment until it inevitably collapses. A characteristic of these schemes is that they are hard to detect before the bubble bursts, but amazingly simple to understand in retrospect.

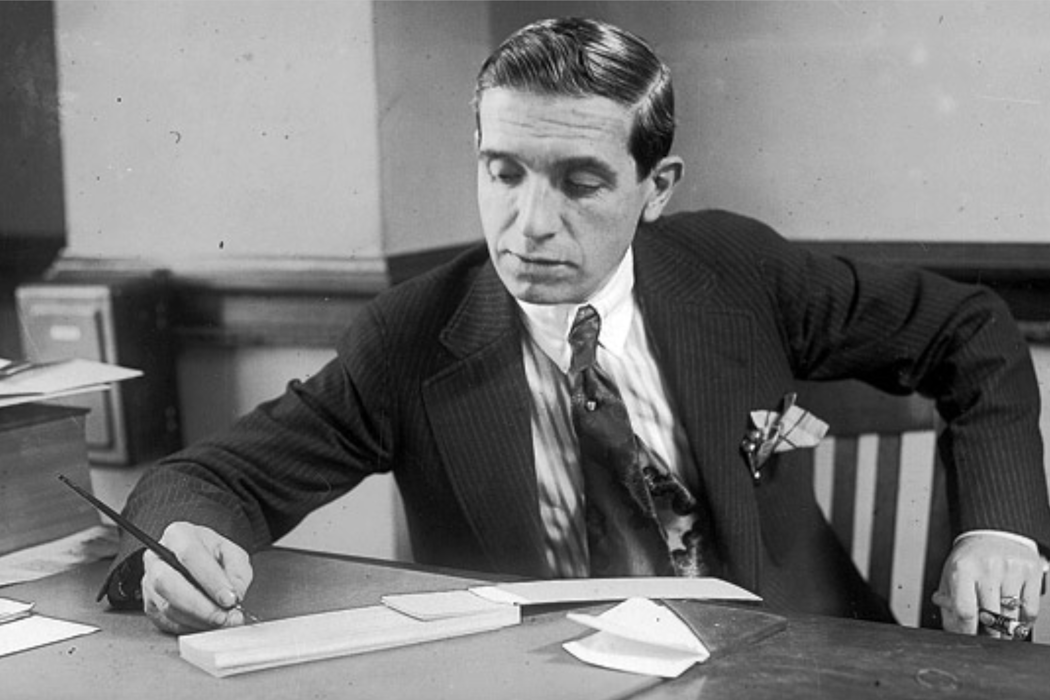

In this article we address the question What footprints do Ponzi schemes leave in technology-driven financial bubbles that might help us anticipate the next one to emerge under cover of the AI frenzy? We shall do this by comparing the “Railway King” George Hudson’s Ponzi of the 1840s with Bernie Madoff’s Ponzi enabled by the ICT (information and communications technology) and dotcom of the 1990s-2000s and sustained by the subsequent US housing bubble.

Macroeconomic climate, regulations and investor expectations

The railway mania in the UK started in 1829 as a result of investors’ expectations for the growth of this new technology and the lack of alternative investment vehicles caused by the government’s halting of bond issuance. The promise of railway technology created an influx of railway companies, illustrated by the registration of over fifty in just the first four months of 1845. Cost projections for railway development were understated by over 50 percent and revenue projections were estimated at between £2,000 and £3,000 per mile, despite actual revenues closer to £1,000 to £1,500 per mile. Accounting standards were rudimentary, creating opportunities for reporting discretion such as delaying expense recognition, and director accountability was the responsibility of shareholders rather than delegating it to external auditors or state representatives. Hudson, who was also a member of parliament, promoted the deregulation of the railway sector.

George Hudson’s Ponzi and Bernie Madoff’s Ponzi

Madoff’s reputation was built upon his success in the 1970s with computerization and technological innovation for trading. The dotcom bubble was fuelled by the rapid expansion of technology companies, with over 1,900 ICT companies listing in US exchanges between 1996 and 2000, propelled by which his BLMIS fund held $300 million in assets by the year 2000. Madoff’s scheme also aligned with the rapid growth of derivatives such as credit default swaps (CDS) and collateralized debt obligations (CDO), which grew 452 percent from 2001 to 2007. Significant market-wide volatility created a norm for outsized returns that hid the infeasibility of Madoff’s promised returns. These returns were considered moderate by investors, who failed to detect the implausibility of the long-term consistency of Madoff’s returns–this allowed the scheme to continue undetected. Madoff’s operations were facilitated by the fact that before the Dodd-Frank Act of 2010, hedge-fund SEC registration was voluntary; and by the re-prioritization of government security resources after 9/11, that led to a reduction of more than 25 percent in white-collar crime investigation cases opened between 2000 and 2003. The infeasibility of Madoff’s returns was overlooked by the SEC despite whistleblower reports instigating an SEC investigation–this reflects the SEC’s and other regulatory bodies’ lack of hedge-fund trading knowledge. It could also have been influenced by Madoff’s close relationship with the regulatory agencies, given his previous roles as Chairman of Nasdaq and an SEC market structure adviser.

At the time of the railway bubble-bust, Bank of England interest rates were at a near-century low, and similarly the FED’s lowering of interest rates in the 2000s reduced the cost of mortgages, which boosted demand and thus helped inflate housing prices. In both cases the markets were flush with cheap money and when everyone is making money (or thinking so), uncomfortable questions are not asked.

The perpetrators’ style and their downfall

Both Hudson and Madoff provided scarce information of their operations to fellow directors and shareholders. The former notoriously raised £2.5 million in funds without providing investment plans. Madoff employed and overcompensated under-skilled workers to deter operational questions and avoided hosting “capital introduction” meetings and roadshows to avoid answering questions from well-informed investment professionals–he instead found new investors through philanthropic relationships and network ties. There is evidence that shareholders were partially aware of Hudson’s corrupt business conduct but they did not initially object.

When their respective bubbles burst, in both cases their obscure business methods were unveiled and it was made evident that, in typical Ponzi-style, they were using fresh capital, and not investment profits, to pay dividends to investors. It was also revealed that they were using investor funds to finance their luxurious lifestyles. Hudson embezzled an estimated £750,000 (approximately £74 million in today’s money) from his railway companies, while Madoff’s fraud reached $65 billion in claimed losses, with actual investor losses of around $18 billion. Both ended in disgrace, Hudson fleeing to France and Madoff dying in goal.

On the trail of the fox

Beware when you see AI companies of ever-increasing market value, headed by charismatic and well-connected leaders–it is worrying that the heads of AI giants have such close relationships with the White House. In those cases, it is imperative to analyse the quality of communications with shareholders and prospective investors, particularly in terms of allocation of capital and disclosure of detailed cash flows. It is not enough to rely on audited financial statements; it must go much deeper into an investment strategy – obviously, this will require auditors to up their game considerably.

When investors are in a frenzy,

Around the corner waits a Ponzi.

Geneva Walman-Randall contributed to this article as a research assistant for her research on the conditions surrounding the Bernie Madoff and George Hudson Ponzi schemes. She completed this research as a visiting student at St. Catherine’s College, Oxford.

Paul David Richard Griffiths ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.