16.12.2025 à 16:36

Le pragmatisme du Mexique de Claudia Sheinbaum face à la pression exercée par Donald Trump

Texte intégral (3096 mots)

Donald Trump s’en prend avec virulence au Mexique, le présentant comme un pays trop laxiste à l’égard du passage vers son territoire de nombreux migrants, comme un hub du trafic de drogue à destination des États-Unis et comme le cheval de Troie des importations en provenance de Chine. Dans ce contexte, l’administration de gauche de Claudia Sheinbaum défend les intérêts nationaux avec pragmatisme, en donnant des gages de bonne volonté (déploiement des militaires à la frontière, mesures « anti-Chine ») mais sans représailles, contrairement au Canada. Dans un scénario de guerre commerciale universelle sans remise en cause profonde du partenariat privilégié au sein de l’espace économique nord-américain, le Mexique pourrait ressortir comme un « gagnant relatif » et préserver sa rente géoéconomique. Le scénario du pire serait bien entendu une répudiation pure et simple de l’accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM, ex-ALENA) par l’administration Trump.

Les tensions commerciales avec les États-Unis mettent en exergue l’ultra-dépendance du modèle économique mexicain vis-à-vis de la première puissance économique mondiale.

Les perspectives positives pour le Mexique en termes de commerce et d’investissements amorcées sous l’administration Biden par des mesures telles que l’Inflation Reduction Act) et suscitées par le nearshoring dans le cadre de la reconfiguration des chaines de valeur sont sérieusement remises en question depuis la réélection de Donald Trump.

Pour le gouvernement mexicain, ce contexte ajoute un degré supplémentaire de complexité à une situation marquée par une croissance économique poussive, la déliquescence du secteur pétrolier, les contraintes pesant sur les finances publiques, et les divers freins au développement socio-économique et à la transition énergétique – même si le Mexique ne présente plus les fragilités macroéconomiques des années 1980-1990 susceptibles de générer une crise de balance des paiements.

Le Mexique, premier fournisseur des États-Unis

Déployé depuis les années 1960, le modèle des maquiladoras – ces usines situées à la frontière nord du Mexique (mais aussi dans le centre du pays) qui produisent des biens pour l’exportation – a structuré un écosystème transfrontalier, employant quelques 3 millions de Mexicains et profitable à des milliers d’entreprises états-uniennes.

Le Mexique a pleinement capitalisé sur les avantages comparatifs fondés sur sa position géographique privilégiée, un faible coût du travail et l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA depuis 1994 et ACEUM depuis 2020). Des économies d’échelle ont été réalisées dans certains secteurs comme l’automobile, l’électronique et l’aéronautique.

D’après l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO), le Mexique se classait en 2023 au 9e rang en termes de contribution à la valeur ajoutée manufacturière mondiale (1,8 %). Près de 80 % de ses exportations de biens manufacturés sont des produits medium et high-tech : dans ce domaine, le Mexique occupe le 4e rang mondial derrière Taïwan, les Philippines et le Japon.

Toutefois, la production locale est constituée essentiellement de chaînes d’assemblage de produits finis ou semi-finis. La valeur ajoutée domestique intégrée dans les exportations est donc estimée à seulement 9 % des exportations totales mexicaines en 2020 (OCDE, base de données TiVA, 2020.

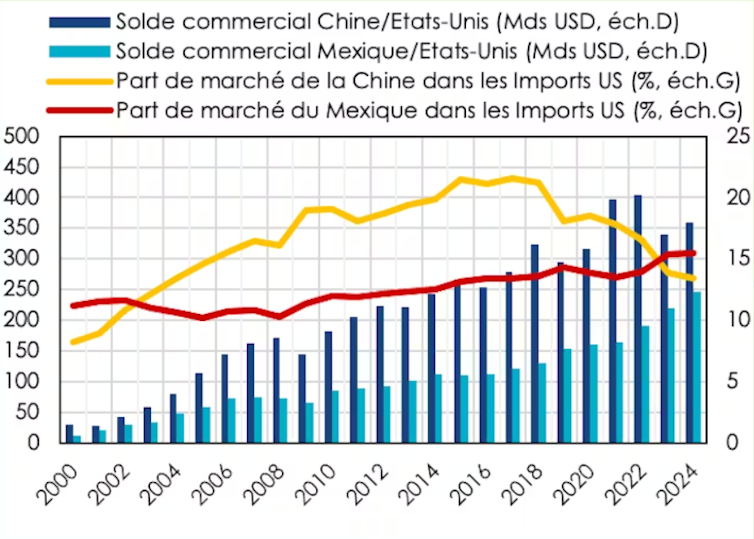

Profitant des tensions commerciales entre Washington et Pékin depuis 2018, le Mexique est devenu en 2023 le premier fournisseur des États-Unis. Face à la tourmente commerciale mondiale depuis le début de l’année 2025, les recettes d’exportations mexicaines vers les États-Unis ont, jusqu’à présent, affiché une bonne résistance.

La part de marché du Mexique a culminé à 15,5 % en 2024, contre 13,5 % pour la Chine (cette dernière était à 21,6 % en 2017). La part des exportations mexicaines à destination des États-Unis a crû de 79,5 % en 2018 à 83,1 % en 2024 – essentiellement des biens manufacturés ou semi-finis, mais aussi des produits agricoles et du pétrole brut. Particulièrement décrié par Donald Trump, l’excédent commercial bilatéral sur les biens avec les États-Unis s’est accru continûment depuis 2009 pour atteindre 247 milliards de dollars (210 milliards d’euros) en 2024, au deuxième rang mondial derrière la Chine (360 milliards de dollars).

Sécuriser la pérennité de l’ACEUM

L’accord de coopération sur la sécurité signé le 4 septembre 2025 entre le Mexique et les États-Unis apparaît comme un succès de la capacité de négociation de la présidente Claudia Sheinbaum.

Il fait suite à l’annonce en février du déploiement de 10 000 militaires mexicains à la frontière et à l’extradition de 55 narcotraficants vers les États-Unis au cours des huit premiers mois de l’année.

Les autorités mexicaines souhaitent désormais anticiper la révision de l’Accord Canada États-Unis Mexique (ACEUM) prévue en juillet 2026, en comptant sur une position moins radicale et plus pragmatique de l’administration Trump.

À date, le taux moyen de droits de douane acquitté par le Mexique est estimé à 5 % (contre 0,2 % en 2024), alors que le taux moyen appliqué par les États-Unis serait de 11 % au niveau mondial (contre 2 % en 2024) et de 40 % sur les importations chinoises (contre 10 % en 2024).

Selon le ministère des finances du Mexique, mi-2025, 81 % des exportations mexicaines vers les États-Unis étaient conformes à l’ACEUM et seraient entrées sur le territoire sans droits de douane, contre à peine 50 % en 2024. Cette progression s’explique notamment par des efforts en matière de traçabilité.

Par ailleurs, le Mexique cherche à diversifier ses partenaires commerciaux. Le pays est signataire de 14 autres accords de libre-échange avec une cinquantaine de pays, sans compter le nouvel Accord global modernisé avec l’UE conclu le 17 janvier 2025, en cours de ratification.

L’administration Sheinbaum vise aussi à renforcer les relations commerciales avec les pays voisins. Un exemple est l’accord avec le Brésil, renouvelé en août dernier dans le secteur agricole et des biocarburants.

En parallèle, des tarifs douaniers de 10 à 50 % devraient être imposés sur certains produits importés au Mexique, notamment venant de pays avec lesquels il n’a pas d’accord de libre-échange. Les produits en provenance de Chine et d’autres pays sans traités de libre-échange seront taxés jusqu’à 50 % afin de protéger l’emploi dans les secteurs sensibles.

En réponse, la Chine évoque des mesures de représailles envers le Mexique, devenu un partenaire commercial important au cours des dix dernières années, notamment dans l’automobile.

Rester attractif pour les investisseurs

L’attractivité du Mexique pour les investisseurs étrangers post-pandémie pourrait être remise en cause par la politique protectionniste de l’administration Trump, à l’origine de l’attentisme de certaines firmes et d’une possible révision de leur stratégie de nearshoring vers les États-Unis ou d’autres pays.

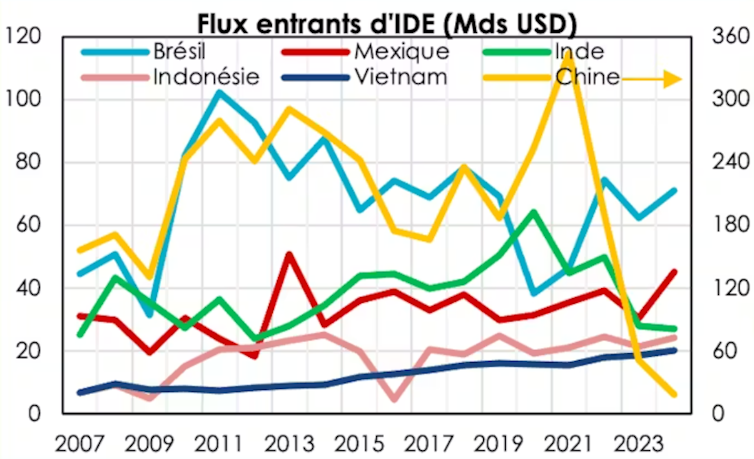

En 2024, le Mexique a accueilli un niveau record d’investissements directs étrangers (IDE) depuis 2013 (44 milliards de dollars, ou 37 milliards d’euros, soit 2,4 % du PIB), devenant le 9e récipiendaire mondial et le 2e parmi les pays émergents, derrière le Brésil et devant l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam et surtout la Chine, dont les flux d’IDE se sont effondrés.

Depuis 2018, la majorité des IDE entrants au Mexique sont provenus des États-Unis ; pourtant, l’encours total demeure dominé par les entreprises européennes (54 %), devant les entreprises états-uniennes ou ayant investi depuis les États-Unis (32 %), les investisseurs chinois ne constituant que 1 % des IDE installés.

Si les flux d’IDE totaux sont demeurés très dynamiques au premier semestre 2025 (+ 2 % par rapport à 2024), ils ont baissé dans le secteur manufacturier. Des projets d’investissements ont été annulés, suspendus ou reportés depuis la réélection de Donald Trump et l’adoption de la réforme judiciaire mexicaine.

Selon le Consejo Coordinador Empresarial, un organisme autonome représentant les entreprises mexicaines, plus de 60 milliards de dollars (50,9 milliards d’euros) d’investissements seraient actuellement gelés.

Les autorités chinoises auraient, par exemple, refusé au constructeur BYD l’autorisation d’implanter une usine automobile au Mexique avec 10 000 emplois à la clé.

Préserver des comptes externes solides

Le contexte international ne suscite pas d’inquiétude majeure, à ce stade, quant à un risque de dérive des comptes externes mexicains à court ou à moyen terme.

Le déficit du compte courant de la balance des paiements est structurellement modéré (- 0,9 % du PIB en moyenne sur 10 ans et - 0,3 % du PIB en 2024) et couvert par les flux nets d’IDE (2,1 % du PIB en moyenne sur 10 ans). Les réserves de change sont confortables et la Banque centrale n’intervient pas sur les marchés des changes, laissant flotter le peso librement. L’endettement externe est aussi modéré (36 % du PIB).

Le compte courant a pu profiter des mannes records de recettes touristiques (33 milliards de dollars, ou 28 milliards d’euros, soit 1,8 % du PIB en 2024), minorant le déficit de la balance des services, et surtout de remesas, c’est-à-dire les transferts d’argent de la diaspora (64 milliards de dollars, ou 54 milliards d’euros, soit 3,5 % du PIB en 2024).

Mais ces remesas, à 97 % en provenance des États-Unis, ont chuté de 6 % au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Leur évolution sera importante à suivre, compte tenu de leur rôle de soutien au pouvoir d’achat de nombreuses familles mexicaines. Les transferts hors virements bancaires, soit environ les trois quarts des transferts totaux, seront assujettis à une taxe de la part des États-Unis à compter de janvier 2026.

Par ailleurs, la structure de son commerce extérieur explique les difficultés du Mexique à générer des excédents commerciaux pérennes (hors période Covid), affichant un déficit de la balance des biens de 0,4 % du PIB en moyenne sur 10 ans.

En effet, dans le cadre de l’intégration industrielle nord-américaine, les importations mexicaines de biens intermédiaires ont représenté pas moins de 77 % des importations totales en moyenne depuis 2010, induisant une forte corrélation entre la dynamique des importations et celle des exportations et limitant la valeur ajoutée nette locale.

Parallèlement, la balance énergétique du Mexique est déficitaire depuis 2015

(- 1,2 % du PIB), compte tenu de la baisse de production de pétrole et de la dépendance aux produits raffinés en provenance des États-Unis.

Le solde du compte courant est aussi affecté par le déficit substantiel de la balance des revenus primaires (- 2,7 % du PIB sur 10 ans), lié aux rapatriements de profits et dividendes des nombreuses firmes étrangères implantées sur le territoire.

Prendre son destin économique en main, sans renier l’ancrage nord-américain

Au final, les tensions avec les États-Unis interrogent sur le modèle économique mexicain.

Pays émergent, le Mexique a vu sa croissance économique plafonner au niveau de celle des pays développés en moyenne sur les vingt dernières années (1,7 %), le positionnant dans le Top 10 des pays émergents et en développement les moins dynamiques. Le niveau et la volatilité de la croissance illustrent les limites de l’arrimage au marché nord-américain, en l’absence de puissants leviers de croissance endogènes (consommation, investissement public et privé, financement de l’économie par les banques).

Préserver la rente géo-économique, diversifier les marchés d’exportation et autonomiser le régime de croissance par un renforcement de la demande interne sont les principaux défis pour les prochaines années. Y répondre passera par des réformes repoussées ad vitam aeternam, notamment en matière fiscale et énergétique, de gouvernance publique et d’environnement des affaires.

Les orientations de politiques économiques et de politiques publiques seront cruciales afin de préserver les finances publiques tout en répondant aux importants besoins en termes de dépenses sociales, de retraite et d’infrastructures pour libérer le potentiel de croissance et assurer à la fois la stabilité macro-financière, le développement socio-économique et la transition énergétique du pays.

Sylvain Bellefontaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.12.2025 à 16:32

Hydrogène vert : un couteau suisse de la décarbonation qui peine à réellement émerger

Texte intégral (1976 mots)

L’hydrogène vert ou décarboné revient régulièrement sur le devant de la scène depuis vingt-cinq ans, drainant un flux régulier de capitaux comme le montre le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie, sorti il y a quelques semaines. Comment expliquer que, depuis aussi longtemps, cette énergie et ses technologies associées peinent à décoller, tout en continuant à susciter des investissements ? On parle d’« innovation éternellement émergente » pour désigner ce phénomène paradoxal propre à la transition.

La place de l’hydrogène vert (ou bas carbone) suscite aujourd’hui des controverses plus vives que jamais. Certains ont peur d’une récupération par le secteur des énergies fossiles, qui pourrait être tenté de promouvoir l’hydrogène bleu produit à partir de gaz naturel. D’autres annoncent l’effondrement de cette filière naissante en France.

Il faut dire que le passage brutal à l’électrique des taxis parisiens à hydrogène Hype, lancés en 2015 lors de la COP21, envoie un signal hautement symbolique de la forte déstabilisation des acteurs français de l’hydrogène. Les débats autour du potentiel de cette énergie ne sont pas nouveaux : depuis vingt-cinq ans, l’hydrogène suscite un engouement récurrent et des investissements importants, sans pour autant décoller, son adoption demeurant relativement limitée.

Des innovations qui ne trouvent pas leur public, il y en a beaucoup, mais le cas de l’hydrogène est un peu différent. Nous nous sommes penchés sur le sujet pour tenter de résoudre ce paradoxe qui dure depuis les années 2000, à travers une étude longitudinale socioéconomique sur l’hydrogène.

Habituellement, les analyses classiques se concentrent sur les caractéristiques de l’innovation en elle-même pour expliquer leur adoption ou non-adoption : dans le cas de l’hydrogène, elles portent sur les technologies liées à la production et la distribution d’hydrogène vert et décarboné, sur leurs caractéristiques (coûts, rendement énergétique, facilité d’utilisation, etc.), sur les effets de réseaux (existence d’infrastructures de production et de stations de rechargement) ou sur les utilisateurs et les consommateurs.

L’originalité de notre recherche qui s’intéresse plus particulièrement à la mobilité, repose sur une autre grille d’analyse : l’approche dite multiniveau, qui resitue les innovations dans un contexte de concurrence avec d’autres technologies répondant aux mêmes besoins, tout en prenant en compte les conséquences des évolutions géopolitiques et sociétales sur les secteurs économiques.

Elle met en outre l’accent sur la façon dont le contexte politique, sociologique et géopolitique est susceptible de créer dans le temps assez de tensions pour déstabiliser les usages des acteurs du secteur.

Une « innovation perpétuellement émergente »

Nos résultats montrent un phénomène propre à la transition énergétique que nous avons appelé : « innovations perpétuellement émergentes ». Ce phénomène ne peut être compris qu’en tenant compte de trois éléments distincts fortement corrélés.

Tout d’abord, l’analyse d’une innovation verte ne peut faire abstraction des évolutions induites par le contexte géopolitique sur les représentations collectives de ce qu’est la transition énergétique et comment la gérer.

Ensuite, ces évolutions transforment le contexte de concurrence et d’arbitrages entre différentes innovations vertes visant à répondre aux mêmes besoins de décarbonation.

Enfin, il existe des phénomènes de verrouillage sociotechnique autour de certaines innovations vertes qui viennent encore modifier le contexte de ces concurrences intertechnologiques et influencer à leur tour les arbitrages de tous les acteurs du secteur.

L’hydrogène est un très bon exemple de ces technologies perpétuellement émergentes.

À lire aussi : L’économie de l’hydrogène, ou quand le rêve de Jules Verne se confronte aux réalités industrielles

Le mythe d’une voiture qui ne rejette que de l’eau

Reprenons le cours de son histoire. Jérémy Rifkin, prospectiviste américain, publie en 2003 un ouvrage qui va faire le tour du monde, l’Économie hydrogène.

Pour faire face à la diminution des ressources en pétrole, explique-t-il, il faudra développer une économie décentralisée fondée sur la production locale d’énergies renouvelables et le stockage de cette énergie intermittente dans l’hydrogène vert.

La représentation collective qui se construit à l’époque autour de ce gaz vert est marquée par le fait que les véhicules électriques à l’hydrogène ne rejettent que de l’eau et que le produire localement diminuera la dépendance de l’occident aux pays pétroliers. Cette vision s’érige en mythe partout dans le monde à mesure que le problème du changement climatique devient central.

Outre ne rejeter que de l’eau, l’hydrogène vert est aussi neutre en carbone. Cette vision va influencer le développement de l’hydrogène dans la mobilité, d’abord aux États-Unis puis, à partir du début des années 2010, en Europe. Dès 2015, plusieurs régions en France et en Europe lancent des expérimentations locales autour d’écosystèmes hydrogène dédiés à la production et à la mobilité locale.

À lire aussi : Les « couleurs » de l’hydrogène, un discours trompeur pour la transition énergétique

La concurrence de la voiture électrique

Entre 2015 et 2019, on observe une déstabilisation du moteur thermique dans la mobilité et le renforcement de cette vision de la transition très centrée sur les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air dans les villes (notamment à la suite du scandale sanitaire du dieselgate).

Dès 2019-2020, l’UE met en place des normes beaucoup plus strictes et les constructeurs sont forcés de s’adapter. Ils se tournent alors vers la seule technologie mature à l’époque : la voiture électrique à batterie. En effet, si l’hydrogène est évoqué de longue date dans le futur de la mobilité, les véhicules à batterie sont dans la course depuis plus longtemps. La troisième génération de batteries est déjà présente, le réseau de recharges, bien que sommaire, existe. Et le carburant – l’électricité – ne pose aucun problème.

Face à l’hydrogène qui ne possède aucune infrastructure, les jeux sont faits. Les expérimentations en la matière passent au second plan et les territoires hydrogène prennent du retard. En théorie de l’innovation, ce phénomène est connu sous le nom d’effet de verrouillage, qui se crée autour d’une technologie qui devient dominante.

Entre 2020 et 2022, les experts considèrent toutefois encore l’hydrogène comme une technologie clé dans la mobilité lourde. C’est sans compter sur la vitesse extrêmement rapide des effets de verrouillage. Environ 320 000 camions électriques et 220 modèles étaient en circulation fin 2022 dans le monde : une hausse spectaculaire et totalement inattendue, même par les experts. À titre de comparaison, il n’y avait que 12 modèles de poids lourds hydrogène à pile à combustible disponibles fin 2022 dans le monde.

À lire aussi : Poids lourds et pollution : comment accélérer l’électrification ?

Le coup de grâce de la guerre en Ukraine

2022 marque aussi le début de la guerre en Ukraine, qui va déclencher une crise énergétique et une flambée de l’inflation qui achèveront de reléguer l’hydrogène au second plan dans la mobilité. Parallèlement, notre vision de la transition évolue beaucoup à cette période. L’énergie devient une ressource précieuse que l’on ne peut plus gaspiller : la philosophie de l’économie circulaire est de plus en plus intégrée.

Or fabriquer de l’hydrogène vert (ou décarboné) à partir d’électricité renouvelable est moins efficace qu’utiliser directement cette électricité, en raison des pertes liées aux rendements de conversion. Face aux limites planétaires, il est impératif de prolonger la durée de vie de nos objets de consommation tout en garantissant leur recyclage complet. Les Allemands saisissent dès 2023 cette opportunité pour imposer une nouvelle vision de l’hydrogène qui permettrait de continuer à utiliser nos bonnes vieilles voitures thermiques.

Lors de la décision finale pour interdire les moteurs thermiques en 2035 à l’échelle européenne, l’Allemagne force les autres pays européens à laisser la porte ouverte : les moteurs thermiques resteront autorisés, à condition d’avoir recours à des e-fuels ou des carburants de synthèse liquides « zéro émission » produits à partir d’hydrogène vert ou décarboné.

Cette décision a pour effet de continuer à déstabiliser la filière hydrogène dans la mobilité car les investisseurs ne savent finalement plus sur quelles technologies hydrogène parier : gaz/pile à combustible ? Liquide/moteur thermique ?

À lire aussi : Carburants de synthèse, biocarburants, kérosène vert… De quoi parle-t-on exactement ?

Une solution parmi d’autres

Pourtant, cette situation tout à fait originale continue d’expliquer pourquoi partout dans le monde, on maintient un niveau d’investissement dans cette technologie, et pourquoi elle reste perçue comme une solution pour le futur, parmi les autres.

L’hydrogène est un couteau suisse, que l’on peut utiliser pour substituer des matières premières ou des énergies fossiles dans le cadre de nombreux processus industriels, y compris pour fabriquer des fertilisants bas carbone. Le récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie montre une progression sans précédent des investissements dans les e-fuels à base d’hydrogène vert ou décarboné.

Il demeure toutefois en concurrence avec d’autres solutions, avec lesquelles il est comparé en matière de coûts financiers et énergétiques, d’impacts environnementaux et de consommation de ressources. Quelles technologies gagneront cette saine rivalité ? Il n’y a pas de bonne réponse, tout dépendra des cas d’usage.

Valery Michaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.12.2025 à 16:31

Projet de loi de finances 2026 : La suppression des APL pour les étudiants étrangers, une mesure idéologique ?

Texte intégral (1839 mots)

Dans le projet de loi de finances 2026 figure la suppression des aides personnelles au logement (APL) pour les étudiants étrangers. Une proposition qui s’inscrit dans la politique d’« attractivité sélective » consacrée par le plan « Bienvenue en France » de 2018.

Parmi les nombreuses mesures du projet de loi de finances 2026 encore en débat, l’article 67 porte sur la suppression des aides personnelles au logement (APL) pour les étudiants étrangers extra-européens, à l’exception de ceux qui bénéficient d’une bourse sur critères sociaux. Les étudiants ressortissants de l’Union européenne, boursiers et non boursiers, représentant environ 25 % des étudiants étrangers, ne sont pas concernés car ils sont protégés par le droit communautaire.

En revanche, l’écrasante majorité des étudiants extra-européens en mobilité internationale et une partie des étudiants étrangers résidant en France sont visés. En effet, pour bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux, il faut être domicilié fiscalement en France depuis au moins deux ans.

On estime que seuls 2 à 3 % des étudiants extra-européens, au nombre de 315 000 environ, sont éligibles à une telle bourse. Cela signifie donc que plus de 300 000 étudiants étrangers extra-communautaires ne sont pas boursiers et qu’ils risquent – si l’article 67 du projet de loi de finances est voté en l’état – de perdre leur APL dès la rentrée universitaire 2026, ce qui représente entre 100 et 250 euros d’aides financières mensuelles en moins pour se loger.

Étudiants étrangers : un durcissement des conditions d’accueil depuis 2018

Cette proposition s’inscrit d’abord dans la continuité de la politique d’attractivité sélective des étudiants internationaux consacrée dans le plan « Bienvenue en France » en 2018. Ce plan ambitionnait d’attirer 500 000 étudiants étrangers en 2027 en multipliant par quinze les frais d’inscription pour les étudiants extra-européens, passant de 178 euros à 2 770 euros pour une inscription en licence et de 254 euros à 3 770 euros pour celle en master.

Il s’agissait de remédier au déclassement de la France dans les rankings internationaux en développant une stratégie d’attractivité ciblée sur les étudiants internationaux solvables, c’est-à-dire ceux qui sont suffisamment fortunés pour ne pas faire reposer le coût de leur formation en France sur le seul financement public par l’impôt.

La suppression des APL pour les étudiants extra-européens non boursiers s’inscrit dans la même logique économique. Seuls ceux capables de financer le coût de leurs études, mais aussi leur logement, sont dès lors « bienvenus en France ». Ces mesures tendent donc à abandonner toute ambition d’accueil universaliste des étudiants internationaux dans les universités françaises.

Cette proposition s’inscrit ensuite dans la continuité du durcissement des conditions d’accès des étrangers à la protection sociale. En effet, lors des débats parlementaires concernant la loi Immigration du 25 janvier 2024, un article proposait d’instaurer une condition de séjour régulier de cinq ans en France pour bénéficier de certaines prestations sociales, ce qui incluait les APL. Mais le Conseil constitutionnel l’avait censuré pour des raisons procédurales.

Les parlementaires du groupe « Les Républicains » avaient alors fait une seconde tentative en déposant une proposition de loi référendaire reprenant la même proposition. Le Conseil constitutionnel avait cette fois-ci censuré la mesure sur le fond (Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024. Si ce dernier a rappelé qu’il est possible de conditionner l’accès à certaines prestations sociales à une durée de résidence, celle de cinq ans était disproportionnée au motif qu’elle portait une atteinte excessive aux droits fondamentaux à la protection sociale des étrangers résidant de manière régulière et stable en France.

En mars 2025, une troisième proposition de loi était donc déposée, visant cette fois à conditionner l’accès des étrangers à certaines prestations sociales à une condition de résidence de deux ans.

Un traitement différencié contraire au droit européen

Toutes ces propositions revendiquent un argument principal, celui de la théorie de l’appel d’air migratoire, à savoir que « l’accès immédiat aux prestations sociales constitue de fait un élément d’attractivité concernant la migration ». Non seulement aucune étude n’est venue étayer une telle théorie, mais aucun de nos partenaires européens n’a fixé de conditions d’antériorité de résidence aux étrangers pour bénéficier des aides au logement.

Surtout, lors de trois tentatives précédentes, les étudiants étrangers étaient exclus de leur application pour le bénéfice des APL. Si l’article 67 du projet de loi de finances était voté, il serait donc encore plus restrictif et instaurerait un véritable traitement différencié selon la nationalité et la durée de résidence des étrangers dans l’aide au logement.

Or, il existe des doutes sérieux quant à la légalité d’un tel traitement différencié, au regard de la Constitution française mais aussi par rapport aux règles du droit européen. En effet, la directive européenne sur le permis unique reconnaît que les nationaux et les étrangers titulaires d’un titre de séjour qui les autorise à travailler, ce qui inclut la carte de séjour pour motifs d’études, doivent bénéficier d’une égalité de traitement au regard des prestations sociales.

Des étudiants en situation précaire

Au-delà des questions juridiques, il faut rappeler que la situation sociale des étudiants étrangers est loin d’être particulièrement enviable, notamment dans le secteur du logement. Comme le souligne l’Observatoire de la vie étudiante, les étudiants de nationalité étrangère sont moins nombreux à toucher les APL que ceux de nationalité française (61 % contre 73 %).

Dans certaines régions de France, les étudiants extra-européens en mobilité internationale sont par ailleurs parfois exclus de l’accès aux résidences étudiantes du Crous. Ces derniers sont donc souvent contraints de se loger dans le parc locatif privé, dans lequel les prix sont plus élevés et les pratiques discriminatoires plus répandues. Ils n’ont alors souvent pas d’autres choix que de se loger dans des habitats précaires ou chez un tiers, ce qui les expose à diverses formes d’inégalités et de prédation, incluant le harcèlement et le chantage.

Le vote de l’article 67 contribuerait donc à renforcer la logique discriminatoire et la précarité résidentielle à laquelle sont déjà exposés les étudiants étrangers en France.

Plus globalement, la suppression des APL risque d’aggraver la précarité multidimensionnelle que connaissent ces étudiants. Ils figurent parmi les plus touchés par les difficultés financières : 40 % d’entre eux déclarent ne pas être en mesure de couvrir leurs besoins essentiels (alimentation, loyer, gaz ou électricité), contre 16 % des étudiants français. Par ailleurs, 30 % ont eu recours à l’aide alimentaire ou estiment qu’ils en auraient eu besoin, contre 8 % des étudiants français. Ils sont également davantage affectés par des problèmes de santé : 42 % d’entre eux présentent des signes de détresse psychologique, contre 35 % des étudiants français.

Un apport économique passé sous silence

Le témoignage des étudiants met en lumière un isolement accru, doublé d’une perception d’invisibilité et d’un enfermement dans une boucle inégalitaire, vouée à s’aggraver avec la suppression des APL. Or, toute cette précarité multidimensionnelle compromet la régularité de leur parcours académique et in fine leur réussite académique, alors même que les études constituent le motif principal de leur arrivée en France.

L’argument économique invoqué pour la suppression des APL interroge car la mesure n’a pas fait l’objet d’étude d’impact ni d’évaluation chiffrée des économies escomptées. À l’inverse, l’apport économique des étudiants étrangers en France est systématiquement passé sous silence, alors que leurs dépenses mensuelles moyennes du quotidien rapportent à l’État 2,8 milliards d’euros. En occupant des emplois, souvent précaires et en tension, ces étudiants cotisent par exemple aux caisses sociales, sans pouvoir toujours bénéficier des prestations chômage. De plus, la mesure risque de ne pas être applicable à de nombreuses nationalités en vertu des clauses d’égalité inscrites dans plusieurs accords bilatéraux signés avec des pays tiers, dont ceux du Maghreb.

À défaut d’argument économique, la proposition de supprimer les APL pour les étudiants extra-européens semble donc davantage relever d’une mesure idéologique que d’une mesure pragmatique. Or, cette instrumentalisation politique des étudiants étrangers risque de nuire à l’attractivité de l’enseignement supérieur français en décourageant certains étudiants de choisir la France, et d’aggraver encore plus leur précarité économique et sociale.

Marion Tissier-Raffin a reçu des financements publics de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Hachem Benissa ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.