08.01.2026 à 17:21

Loi de finances spéciale : une entorse à la Constitution ?

Texte intégral (2006 mots)

Une nouvelle loi de finances spéciale a été adoptée par le Parlement, le 23 décembre 2025. Or ce choix politique est contestable d’un point de vue juridique. En cas de blocage dans l’examen du budget, la Constitution prévoit un recours à l’article 49-3 ou une mise en œuvre du budget par ordonnances. On ne peut appeler à la défense de l’État de droit face à des dérives autoritaires et contourner la Constitution quand il s’agit d’adopter le budget.

L’adoption du budget est un moment crucial, car elle conditionne le financement de l’action publique pour l’année suivante. Dans une démocratie représentative, il appartient en principe au Parlement d’adopter chaque année le budget, que le gouvernement est ensuite autorisé à exécuter.

En France, la Constitution encadre strictement cette procédure afin d’éviter toute paralysie de l’État. Les délais d’examen sont volontairement contraints (40 jours pour l’Assemblée nationale, 20 jours pour le Sénat) et, en cas de blocage, le gouvernement peut soit recourir à l’article 49 alinéa 3, soit mettre en œuvre le budget par ordonnances si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 70 jours. Tout est donc fait pour éviter un « shutdown » à l’américaine, même si, formellement, ce dernier ne peut être catégoriquement exclu en cas de rejet définitif du Parlement d’une loi de finances, y compris spéciale.

Or, depuis la dissolution de 2024, une Assemblée nationale profondément divisée empêche l’adoption du budget avant le 31 décembre. Pour assurer la continuité de l’État, une loi de finances spéciale en 2024 avait déjà été adoptée, en attendant l’adoption tardive de la loi de finances en février 2025. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une nouvelle loi de finances spéciale a été adoptée pour 2025.

Cette solution est souvent présentée comme un mal nécessaire. La loi de finances spéciale a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité (avec des abstentions) par l’Assemblée nationale en 2024 et en 2025. Pourtant, cette nécessité n’est pas juridique. Aucun texte juridique n’oblige le gouvernement à déposer une loi de finances spéciale. Au contraire, un respect scrupuleux de la Constitution plaiderait plutôt en faveur du recours aux ordonnances, expressément prévues pour ce type de situation. Si cette option est écartée, ce n’est donc pas pour des raisons juridiques mais pour des raisons politiques.

Derrière ce débat technique se cache une question simple : peut-on, au nom de la recherche d’un consensus politique au sein du Parlement, s’affranchir de la Constitution ?

Une loi de finances spéciale… spéciale

La Constitution prévoit qu’une loi spéciale n’est possible que si le projet de loi de finances n’a pas été déposé « en temps utile » (article 47 alinéa 4 de la Constitution).

Qu’est-ce qu’un dépôt en « temps utile » ? On peut raisonnablement avancer que le projet sera déposé en temps utile lorsqu’il laissera 70 jours au Parlement pour examiner le texte (et, éventuellement, 8 jours au juge constitutionnel pour rendre sa décision), soit le délai au bout duquel le gouvernement pourra mettre en vigueur le projet de loi de finances par ordonnances.

Depuis que le gouvernement a déposé le projet le 14 octobre 2025 à l’Assemblée, le délai de 70 jours court jusqu’au 23 décembre, auquel s’ajoutent 8 jours pour le Conseil constitutionnel, portant la date limite au 31 décembre. Ainsi, le gouvernement a déposé le projet de loi de finances en temps utile. Notons que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances précédent, le délai de 70 jours avait même été atteint avant le 23 décembre.

Dès lors, les lois de finances spéciales depuis la dissolution de 2024 ne correspondent à aucune hypothèse prévue par la Constitution. Il s’agit de lois de finances sui generis, autrement dit de lois de finances spéciales… spéciales.

Un remède constitutionnel ou un pouvoir inconstitutionnel ?

Ni la Constitution ni les règles budgétaires ne prévoient formellement l’existence de ces lois de finances spéciales adoptées par le Parlement. La question est donc simple : sur quoi le gouvernement fonde-t-il sa compétence pour déposer ces textes ? L’enjeu est important : le principe même d’un État de droit repose sur la nécessité que les gouvernants exercent un pouvoir prévu par le droit, notamment par une Constitution.

La réponse tient à un précédent ancien, datant de 1979. Cette année-là, le Conseil constitutionnel avait admis, de manière exceptionnelle, une loi de finances sui generis après avoir censuré la loi de finances initiale, le 24 décembre, pour un vice de forme. L’État se retrouvait alors sans budget à quelques jours du 1er janvier. Face à cette urgence extrême, le Conseil constitutionnel avait validé une loi de finances spéciale, non prévue par les textes en vigueur, au nom d’un impératif supérieur : garantir la continuité de la vie nationale.

C’est ce précédent que le gouvernement invoque aujourd’hui, comme il l’avait déjà fait pour la loi de finances spéciale de 2024. Au regard des enjeux en présence (lever l’impôt et garantir le fonctionnement des services publics pour maintenir une vie nationale), le Conseil constitutionnel pourrait ne pas s’opposer au raisonnement du gouvernement en cas d’éventuelle saisine de l’opposition.

On notera que le précédent de 1979 était plus facilement transposable à la configuration de 2024 qu’à celle de 2025. En 2024, le renversement du gouvernement Barnier était une circonstance empêchant l’adoption du budget avant le 1er janvier.

En 2025, à la différence de 2024, il n’y a aucune circonstance exceptionnelle empêchant matériellement le Parlement de se prononcer sur le budget. La loi de finances spéciales 2025 était simplement justifiée par le probable rejet du projet de loi de finances. Le gouvernement adopte ainsi une lecture extensive du précédent jurisprudentiel de 1979 en affirmant dans l’exposé des motifs de la loi de finances spéciale 2025 qu’il lui appartient « de déposer un projet de loi spéciale lorsqu’il apparaît qu’une loi de finances ne pourra pas être promulguée avant le début du prochain exercice budgétaire »). Ce n’est pas ce que le Conseil constitutionnel a dit dans sa décision de 1979. D’un instrument exceptionnel, la loi de finances spéciale est transformée en pratique courante. Le gouvernement fragilise indiscutablement l’équilibre constitutionnel.

L’exclusion de l’ordonnance budgétaire : compromis politique et détournement de la Constitution

Cet équilibre est d’autant plus fragilisé que le gouvernement écarte une solution pourtant expressément prévue par la Constitution : le recours à l’ordonnance prévu à l’article 47 alinéa 3. Ce mécanisme, conçu dès 1958, permet au gouvernement de mettre en vigueur lui-même le projet de loi de finances si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de 70 jours. Cet outil s’inscrit pleinement dans la logique d’un parlementarisme rationalisé, qui garantit avant tout la continuité de l’action gouvernementale.

Certes, le recours à cette ordonnance est une faculté et non une obligation pour le gouvernement. En outre, la procédure est brutale à l’encontre d’un régime parlementaire dès lors qu’elle écarte le Parlement de l’adoption du budget. Pour autant, cette procédure a été prévue en 1958 précisément pour cela en présence d’un Parlement miné par des désaccords partisans. Si l’instabilité au Parlement était telle qu’elle entraînerait de manière certaine le rejet définitif de tout texte financier (y compris une loi de finances spéciale), l’ordonnance serait-elle toujours aussi décriée alors qu’elle serait le seul et unique moyen d’éviter un shutdown ?

En recourant à des lois de finances spéciales juridiquement fragiles et en écartant des ordonnances politiquement contestées mais juridiquement solides, le gouvernement fait primer le consensus politique sur l’autorité de la Constitution. Serait-ce la peur d’une crise politique en général ou celle plus particulière d’être renversé par l’Assemblée nationale en représailles d’un recours aux ordonnances ? On ne peut malheureusement exclure ces considérations opportunistes, qui contribuent à une défiance à l’égard de la vie publique.

Opportunisme ou pas, le débat sur la loi de finances spéciale ne se résume pas à une querelle de juristes. Il révèle une tension plus profonde entre les accommodements de la pratique des acteurs politiques et le respect de l’autorité de la Constitution.

Rappelons, de ce point de vue, que la Constitution est un tout. Elle garantit le respect des droits et libertés, mais encadre également le fonctionnement des pouvoirs publics et, par conséquent, les conditions d’adoption du budget. On ne peut appeler à la préservation, voire au renforcement, de l’autorité de la Constitution quand il s’agit de défendre l’État de droit face à des dérives autoritaires, et, en même temps, contourner la Constitution quand il s’agit d’adopter le budget. Derrière le vernis de la technique juridique se profile une conception alarmante que les gouvernants peuvent avoir de la Constitution.

Respecter le Parlement est une exigence démocratique. Mais affaiblir la Constitution au nom de cet objectif revient à fragiliser l’ensemble de l’édifice institutionnel. À vouloir trop éviter le choc politique, on pourrait provoquer une secousse constitutionnelle durable.

Jeremy Martinez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.01.2026 à 17:19

L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international

Texte intégral (1897 mots)

Bombarder un pays étranger sans mandat de l’ONU, capturer son dirigeant et proclamer qu’on va dorénavant diriger le pays en question : tout cela contrevient à de nombreuses normes du droit international détaillées dans la Charte de l’ONU et dans les Conventions de Genève.

L’Opération « Absolute Resolve » qui a impliqué le déploiement d’une force aéronavale sans précédent dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 illustre la détermination du président Trump à capturer le président Nicolas Maduro et son épouse, en exécution d’un mandat d’arrêt de la justice américaine pour « narco-terrorisme ». Au-delà de la méthode et des raisons invoquées pour la justifier, il s’agit d’une intervention armée sur le territoire d’un État étranger sans fondement juridique, autrement dit une agression. C’est une nouvelle manifestation d’un interventionnisme décomplexé depuis l’adoption de la Doctrine Monroe il y a deux siècles.

Celle-ci, énoncée par le président James Monroe en 1823, visait à dissuader les puissances européennes d’intervenir dans l’hémisphère occidental, considéré comme chasse gardée des États-Unis. Elle s’est traduite notamment par le soutien aux républicains mexicains pour mettre fin à l’éphémère royaume de Maximilien voulu par Napoléon III (1861-1867), ainsi que l’appui aux indépendantistes cubains au prix d’une guerre hispano-américaine (1898) à l’issue de laquelle l’île de Porto Rico a été annexée par les États-Unis et Cuba est devenue formellement indépendante.

La Doctrine Monroe version Trump (« Trump Corollary » dans la Stratégie de sécurité nationale 2025) est désormais définie comme visant à restaurer la prééminence de Washington dans son arrière-cour en s’assurant qu’aucun rival extérieur ne soit en mesure d’y déployer des forces ou de contrôler des ressources vitales dans la région. Une allusion à peine voilée à la Chine dont l’activisme économique dans la région et singulièrement au Venezuela (qui intéresse avant tout Pékin pour son pétrole) est perçu comme une menace pour cette prééminence.

Un précédent : Panama, 1989

« Absolute Resolve » ressemble par son modus operandi à l’opération « Just Cause » décidée par le président George W. Bush en 1989 pour capturer et traduire devant un tribunal américain le dirigeant du Panama, Manuel Noriega, sous la même inculpation de trafic de drogue.

L’Assemblée générale des Nations unies avait qualifié cette intervention à Panama de « violation flagrante du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de Panama » (Résolution 44/240 du 29 décembre 1989).

Une différence réside dans le fait que le général Manuel Noriega – un dictateur responsable d’exécutions extrajudiciaires et de tortures – fut un allié de Washington, mais qui avait fini par s’avérer encombrant. A contrario, Nicolas Maduro — qui est également considéré par de nombreux États et ONG comme un dirigeant autoritaire — incarne une gauche révolutionnaire que Washington n’a cessé de combattre depuis la guerre froide.

Une violation manifeste de la Charte des Nations unies

L’intervention armée sur le territoire vénézuélien constitue sans discussion une violation de la Charte des Nations unies. Celle-ci dispose que « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toutes autres manières incompatibles avec les buts des Nations unies » (article 2, § 4).

Les exceptions compatibles avec un recours à la force se limitent à la légitime défense ou à une action conforme à une décision du Conseil de sécurité. Dans cette circonstance, les États-Unis ne peuvent se prévaloir ni d’une action en légitime défense ni d’un mandat du Conseil de sécurité.

La Cour internationale de Justice avait relevé que le non-recours à la force relevait d’un principe essentiel et fondamental du droit international (arrêt du 27 juin 1986, qui concernait déjà une confrontation entre les États-Unis et un pays des Amériques, en l’occurrence le Nicaragua).

L’interdiction de l’emploi de la force peut être déduite d’une autre disposition de la Charte (Article 2, § 7) invitant les États à recourir au règlement pacifique des différends (chapitre 6), ce qui manifestement n’a pas été mis en œuvre ici.

Ces principes ont pour finalité de préserver la stabilité de l’ordre international et de prévenir le règne de la loi de la jungle dans les relations internationales. Or, faut-il le rappeler, dans la mesure où ils ont adhéré à la Charte des Nations unies, dont ils furent les rédacteurs en 1945, les États-Unis sont tenus d’en respecter et appliquer les dispositions.

Le « regime change » n’a pas de fondement en droit international

Le président Trump a justifié son intervention armée contre un président qu’il considère comme « illégitime » par l’accusation selon lequel Nicolas Maduro se serait livré, des années durant, au « narco-terrorisme ». La méthode utilisée, l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, est doublement contraire au droit international : d’une part, en raison de l’immunité attachée à la fonction présidentielle (ce que semble ignorer l’application extra-territoriale de la justice américaine) ; d’autre part parce que la Charte, dans son art. 2, § 7, stipule clairement la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Le principe de souveraineté n’autorise pas un État à intervenir militairement sur le territoire d’un autre État en vue d’en changer le système politique, quand bien même le régime de Nicolas Maduro s’est rendu coupable de fraude électorale et de graves violations des droits humains à l’égard de l’opposition, qui font l’objet d’une enquête conduite par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.

Il reste que l’emploi de la force armée n’est pas la méthode la plus appropriée pour promouvoir les droits de l’homme dans un autre pays. Il existe des mécanismes internationaux compétents dans ce domaine (ONU, CPI) qui devraient pouvoir poursuivre leurs missions d’enquête sur les crimes présumés commis par au Venezuela.

Les Conventions de Genève applicables

Le droit applicable à l’intervention armée à Caracas est le droit des conflits armés encadrant la conduite des opérations militaires et la protection des biens et des personnes, même si les États-Unis nient être en guerre contre le Venezuela.

Les Conventions de Genève s’appliquent s’agissant d’un conflit armé international même si l’une des parties ne reconnaît pas l’état de guerre (art. 2 commun des Conventions).

Dès son arrestation, Nicolas Maduro peut se prévaloir de la protection de la 3ᵉ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. En outre, la brièveté de l’opération militaire américaine n’exclut pas l’application de la 4ᵉ Convention de Genève si des victimes civiles sont à déplorer ou des biens civils ciblés.

D’autre part, Donald Trump a déclaré vouloir « diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse ». Cela peut être un motif d’inquiétude si un projet d’occupation est envisagé (la Charte des Nations unies le proscrit si l’occupation découle d’un recours à la force illicite). Cela dit, un tel scénario semble improbable compte tenu de l’expérience des fiascos en Afghanistan et en Irak, des réactions internationales majoritairement hostiles à l’intervention militaire, ainsi que de la montée des critiques au sein même de sa base MAGA, à qui Trump avait promis avant son élection de mettre fin aux guerres extérieures.

L’intervention armée et l’arrestation d’un chef d’État étranger en vue de le juger par un tribunal états-unien sont un message sans ambiguïté adressé par le président Trump à la communauté internationale : son pays n’hésitera pas à faire prévaloir le droit de la force sur la force du droit. Le droit international doit impérativement prévaloir comme contrat social liant les nations pour prévenir le chaos ou « l’homme est un loup pour l’homme » pour reprendre la formule de Thomas Hobbes.

Abdelwahab Biad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.01.2026 à 17:19

Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation

Texte intégral (2448 mots)

Arrivée en France en juin 2025, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a rapidement fait l’objet de mesures sanitaires qui ont permis d’éradiquer le virus dans certaines régions. Mais la crise agricole qui a suivi a vu émerger une contestation inédite, nourrie par des fausses informations et des remises en cause du rôle des vétérinaires. Dans ce texte, la profession appelle à un « droit de véto » contre la désinformation.

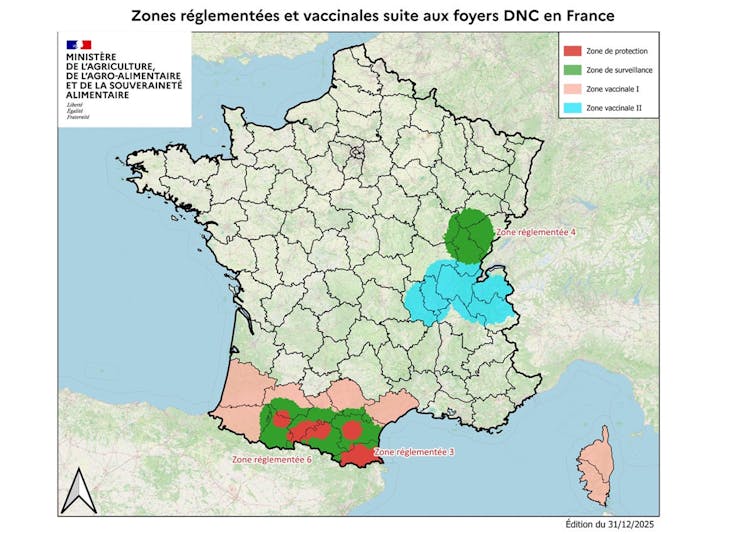

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a atteint la France en Savoie le 29 juin 2025 à la suite de l’introduction d’un bovin infecté venant d’Italie. La France métropolitaine étant alors indemne de la DNC, la réglementation européenne prévue (dépeuplement total, vaccination d’urgence au sein des zones réglementées (ZR) – instaurées par arrêté préfectoral, limitation des mouvements des bovins…] a été mise en place, ce qui a permis d’éliminer le virus dans la région dès le 21 août.

Les contaminations ultérieures qui ont suivi en France, notamment en Occitanie, sont en réalité le résultat de déplacements illicites de bovins contagieux à partir de la zone réglementée couvrant une partie de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie (zone vaccinale II sur la carte ci-dessous).

La forte médiatisation de la DNC associée aux dénonciations de « hold-up politique » par certains éleveurs rappelle de précédentes crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire, Covid-19…). Mais à l’époque, la parole des « sachants » n’avait pas été remise en cause dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui. Des membres de la profession vétérinaire font l’objet d’insultes, voire de menaces gravissimes, dans certains cas même de menaces de mort.

Cette situation est non seulement surprenante, mais également choquante. Les vétérinaires ont toujours été associés et solidaires avec les éleveurs. Dans le même temps, de fausses informations au sujet de la DNC se propagent dans l’espace médiatique.

À lire aussi : Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole

Un déferlement inédit de « fake news »

Parmi les fausses informations que des experts autoproclamés (parmi lesquels on a pu retrouver tant des personnes ayant endossé une posture « antivax » lors de la pandémie de Covid-19 que des scientifiques ou cliniciens méconnaissant la DNC) ont diffusées, non seulement sur les réseaux sociaux mais également dans les médias :

- « La maladie peut être traitée par des antibiotiques/par l’ivermectine. »

C’est faux. Les antibiotiques ou les antiparasitaires tels que l’ivermectine ne sont pas actifs sur une maladie virale comme la DNC, causée par un Capripoxvirus (Lumpy skin disease virus).

- « L’Espagne et l’Italie n’ont pas appliqué le dépeuplement total. »

C’est faux. Les autres pays européens confrontés à la DNC, comme l’Espagne et l’Italie, appliquent eux aussi la stratégie d’abattage de tous les bovins présents dans un foyer confirmé de DNC, comme le confirme le ministère de l’agriculture.

- « La Suisse pratique l’abattage partiel. »

Il n’y a pour l’instant pas eu de cas de DNC confirmé en Suisse, donc pas d’abattage.

- « Il est inadmissible d’abattre tout un troupeau lorsqu’il y a seulement un animal malade. »

Si un seul animal présente des lésions cutanées, il y a de fortes chances qu’au moins 50 % des animaux soient infectés dans le troupeau. En effet, il est difficile de connaître précisément la date d’infection du bovin. Si celle-ci est antérieure à l’acquisition de la protection vaccinale, alors plusieurs animaux sont potentiellement infectés au sein du troupeau, ce que les tests sanguins ne permettent pas de détecter.

- « Il faut avoir un troupeau témoin pour surveiller l’évolution de la maladie dans un foyer infecté. »

Ce troupeau « témoin » a existé dès le 6e foyer de DNC déclaré le 7 juillet en France, du fait du recours d’un jeune éleveur de Savoie refusant le dépeuplement de son troupeau. Treize jours plus tard, le recours a été refusé et d’autres cas de DNC se sont déclarés dans son élevage. La forte contagiosité de la DNC pourrait en partie expliquer le grand nombre de foyers de DNC déclarés deux semaines plus tard dans les élevages voisins.

- La DNC relève de la catégorie A du droit européen, comme la fièvre aphteuse, or « pour la fièvre aphteuse, de nouveaux textes préconisent l’abattage partiel ».

C’est faux. La catégorie A correspond en médecine vétérinaire à une maladie soumise une réglementation sanitaire très stricte lorsqu’il s’agit d’une maladie hautement contagieuse émergent dans un pays indemne. Les conséquences économiques et sanitaires justifient une éradication immédiate dès son apparition.

- « Le vaccin n’est pas efficace car certains bovins vaccinés ont présenté la maladie malgré tout »

La vaccination en urgence n’est pas une vaccinothérapie. Elle nécessite au moins trois semaines pour installer une protection immunitaire. Elle a pu être réalisée chez des animaux déjà infectés avant ou peu après l’injection vaccinale.

- « La désinsectisation de l’élevage est la méthode la plus efficace pour éviter la contamination ».

Ce sont certes des insectes hématophages qui sont les vecteurs de la DNC, mais les traitements insecticides ne sont jamais efficaces à 100 %. Il n’existe pas de mesure parfaite permettant d’éradiquer tous les insectes d’un élevage.

- « 70 vétérinaires ont été radiés de l’Ordre des vétérinaires pour avoir refusé l’abattage du troupeau de l’Ariège ».

C’est faux. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires confirme qu’aucun vétérinaire n’a été radié pour avoir refusé un abattage.

- « Le vaccin est dangereux pour les animaux et l’humain ».

C’est faux, le vaccin est un vaccin dit « vivant atténué » qui ne présente aucun danger ni pour les animaux ni pour l’humain. De plus, la DNC n’est pas une zoonose (maladie animale transmissible à l’humain et réciproquement), mais une épizootie.

- « Il y a encore des cas de DNC en Savoie ».

Dans cette zone désormais considérée comme indemne de la DNC, il peut s’agir de la pseudo dermatose nodulaire contagieuse (PDNC), due à un herpèsvirus qui évolue très rapidement (en 3 semaines) vers la guérison.

- « La fédération des vétérinaires européens (FVE) préconise plutôt la vaccination que l’abattage dans la DNC ».

C’est faux : la note de la FVE de novembre 2025 présente une revue générale sur le bénéfice des vaccinations en médecine vétérinaire sans remettre en cause la réglementation européenne concernant les maladies classées dans la catégorie A comme la DNC.

- « L’EFSA (European Food Safety Autority) avait préconisé un abattage partiel en 2016 lors des premiers foyers de DNC en Europe ».

Cette recommandation de l’EFSA en 2016 correspondait à une évaluation mathématique des moyens à mettre en œuvre dans les pays où la DNC était déjà installée (virus endémique), en l’occurrence les Balkans. Elle ne s’applique pas pour les pays indemnes de DNC soumis à la réglementation européenne, comme c’est le cas en France.

- « Lors de l’épizootie de DNC observée dans l’île de La Réunion en 1991-1992, il n’y a pas eu de dépeuplement total ».

La flambée de DNC sur l’île de la Réunion a été la conséquence de l’importation de zébus malgaches. Le contexte sur cette île qui n’exportait pas de bovins était toutefois différent de la situation actuelle de la DNC en France métropolitaine. Il y a d’abord eu un retard considérable de plusieurs mois pour identifier formellement la maladie. Le premier vaccin, qui était celui utilisé pour la variole ovine, était peu efficace pour les 18 000 bovins vaccinés (sur les 21 000 bovins recensés sur l’île). La vaccination avec le vaccin bovin sud-africain, bien plus efficace, a été réalisée avec un an de retard. Au total, 511 exploitations ont été atteintes avec 10 % de mortalité.

Les conditions de la sortie de crise

En France, la situation est actuellement sous contrôle dans le Sud-Est, mais elle est encore évolutive en Occitanie, où de rares cas peuvent encore apparaître à la fin de cette épizootie. Ce sera le cas de bovins en incubation, car voisins d’un foyer déclaré et dont l’immunité vaccinale n’est pas encore installée pour le protéger.

Deux autres risques ne peuvent pas être évalués pour prédire la fin de cette épizootie de DNC :

un déplacement illicite à partir des ZR actuelles d’animaux apparemment sains, mais qui sont de véritables « bombes virales » à retardement ;

la non-déclaration d’un cas de suspicion de DNC par un éleveur (comme un représentant syndical a osé le recommander), alors qu’il convient d’éviter la contamination des élevages voisins.

La principale revendication des agriculteurs, répétée inlassablement dans les médias, est un abattage partiel lors de DNC. Elle témoigne d’une méconnaissance de cette maladie. En effet, on l’a vu plus haut, ce serait mettre en danger les troupeaux indemnes et par-delà, tout le cheptel bovin français. Nous espérons qu’il n’y aura plus de foyers de DNC à partir de mi-janvier 2026, comme ce fut le cas dans les Savoie après la vaccination.

La profession vétérinaire a toujours été proche des agriculteurs. Rappelons que les premières écoles vétérinaires au monde ont été créées en France au XVIIIe siècle pour « lutter contre les maladies des bestiaux ». Ainsi, en unissant nos forces nous avons pu éradiquer de la surface de la Terre en 2001 une autre maladie virale : la peste bovine.

Jean-Yves Gauchot est docteur vétérinaire et président de la Féderation des syndicats vétérinaires de France

Jeanne Brugère-Picoux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.