Abonnés Hebdo Articles

11.11.2025 à 11:59

On aime #116

Texte intégral (1005 mots)

L’image 1

À travers des images saisissantes et saturées, Victoria Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Voir notre article.

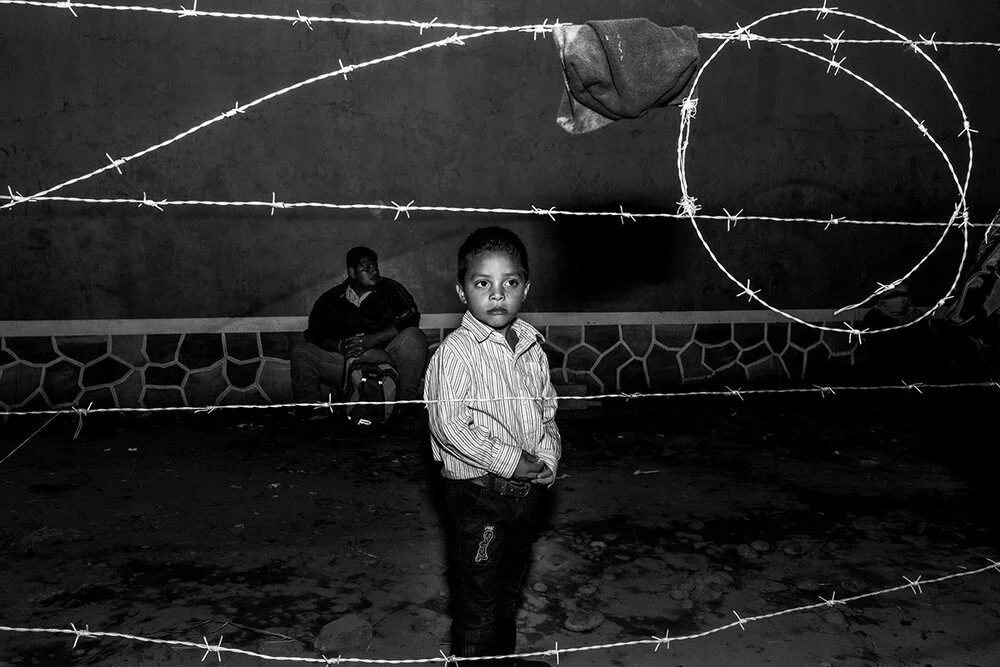

L'image 2

La Caravana Del Diablo by Ada Luisa Trillo. José, janvier 2020, Après avoir dormi dans un terrain vague près de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, José, un enfant migrant de 6 ans voyageant avec son père depuis le Honduras, attend patiemment à 3 heures du matin pour recommencer son voyage et traverser la frontière vers le Mexique par la rivière Suchiate. Deux jours auparavant, la Caravane a tenté de traverser le territoire mexicain par la rivière Suchiate, et la Garde nationale mexicaine portant des fusils semi-automatiques s'est mobilisée, essayant de cibler les groupes et de détenir des personnes là où ils le pouvaient. Il y a eu des poussées et des luttes pour persuader les migrants de ne pas traverser illégalement. De nombreux migrants ont été appréhendés à la rivière ; d'autres, comme José et son père, se sont échappés.

L'air du temps

Tony Allen - One In A Million

Le haïku de dés

Dans mon bol de fer

En guise d’aumône

La grêle.

Taneda Santoka

L'éternel proverbe

Si travailler c’était bien, les riches travailleraient depuis longtemps. (Si travay té bon bagay, moun rich la pran’l lontan)

Proverbe haïtien

Les mots qui parlent

Celui qui écrit son histoire hérite la terre des mots.

Et possède le sens,

Entièrement.

Mahmoud Darwich

11.11.2025 à 09:55

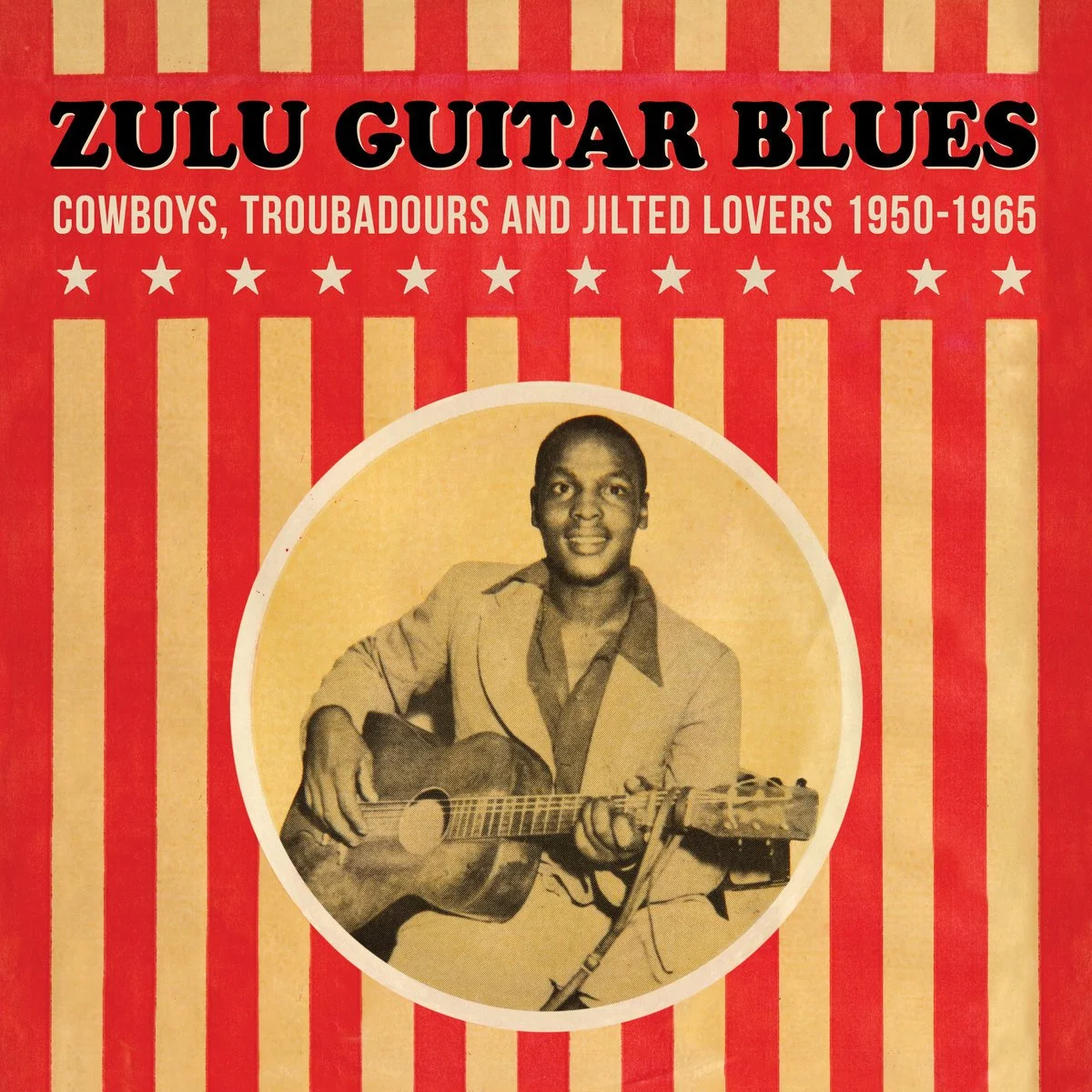

Zulu Guitar blues, oui mais à part Ted !

Texte intégral (807 mots)

Au moment où un tas de crétins issus des trois religions monothéistes voudraient vous seriner qu’en dehors d’eux - et une obéissance stricte à leurs desiderata passéistes - , votre vie n’a aucune autre valeur que celle qu’ils veulent bien leur attribuer ; il est temps de venir réécouter le blues de l’Afrique du Sud à l’heure de l’apartheid. Ce que cette compilation fournie du label Matsuli Music vous offre à grands coups de cordes souvent aigrelettes. Des histoires qui en racontent de toutes autres que celles audibles à la première écoute.

Sans cette compilation de chansons sauvées et magistralement restaurées à partir de rares disques 78 tours en gomme-laque, peu de gens pourraient imaginer la beauté et la diversité des racines de la musique zouloue à la guitare qui ont émergé entre 1950 et 1965. Des conteurs et des musiciens de talent s'approprient des personnages hors-la-loi, réutilisent la country, la musique western, hawaïenne et d'autres styles pour élargir et remettre en question notre conception de la « guitare zouloue ». A jouer pour déjouer le carcan.

Vingt-cinq chansons (18 sur vinyle) nous plongent dans les profondeurs de l'expérience des migrants. Les traductions dans les notes de pochette nous offrent un aperçu de la combativité, de la mélancolie et du chagrin, le tout teinté du paternalisme qui encadrait la vie des chanteurs sous le joug de l'apartheid.

Le courant sous-jacent du mbaqanga dans de nombreuses chansons subvertit l'esprit vagabond de la musique country et western en une fugacité chargée de nostalgie. Quelque chose d'irrémédiablement perdu a poussé à un mélange d'idées et de cultures pour donner un sens à travers des actes ingrats de divination musicale. Sans le vouloir, ils ont été propulsés dans le rôle d'anti-héros, où déjouer la concurrence pour les amants est aussi important que d'échapper aux Black Jacks (les policiers municipaux de l'apartheid) et à leurs informateurs. Un peu à la manière du “Dancin in the Streets” de Marvin Gaye chanté par Martha & the Vendellas, qui servait de bande son aux manifestations pour les droits civiques aux USA à la même période.

Compte tenu de la période de répression politique dont cette musique est issue, on peut supposer que la spécificité de la narration a largement contribué à échapper à la censure. Mais même lorsque les mots sont absents, l'expression musicale suggère un arc narratif.

La plupart des bandes originales ayant été délibérément détruites ou perdues, les techniques modernes de transcription et de restauration à partir des disques shellac originaux permettent de restituer le son original avec une clarté sans doute inégalée. Et comme il n’y pas de clips, on vous laisse juste avec le son; histoire de vous vous refaire vous-même l’histoire que voudrez poser sur ces sons. Enjoy !

Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Various Artists - Zulu Guitar Blues, Cowboys, Troubadours & Jilted Lovers - Matsuli Music

10.11.2025 à 19:52

Des flirts virtuels avec des fiancées imaginaires ou comment se vivent les amours artificiels au Japon par Agnès Giard

Texte intégral (2672 mots)

Les partenaires artificiels sont-ils des «solutions innovantes» au «problème de la solitude» ? Alors que les technologies de l'empathie se développent (servies par un discours marketing fallacieux), le Japon se peuple de présences aimantes qui fournissent la matière d’un jeu à grande échelle. Ce jeu consiste à faire comme si les créatures imaginaires étaient non pas des instruments au service de l’humain mais des êtres surnaturels à chérir, voire à vénérer, afin que se manifeste leur puissance opérative. Comme le montre Agnès Giard, il s'agit de prendre au sérieux ce jeu qui, renversant le paradigme utilitariste, procède d'une volonté de «croire» en l'existence d'une dimension parallèle .

Les Amours artificielles au Japon

Au Japon, le nombre de mariages n’a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contraste, un nombre croissant d'hommes et, surtout, de femmes se mettent en couple avec des partenaires fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel.

Comment comprendre ce phénomène ? Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, il est devenu difficile de fonder un foyer. Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial périmé, des millions de personnes tentent de trouver le bonheur dans les bras d’êtres venus de la « Deuxième Dimension » (ni-jigen), c’est-à-dire de la fiction. Le mouvement rassemble une frange croissante de la population qui, pour faire face au stigmate, détourne les rituels et le vocabulaire du sacré afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, collecte d’icônes, offrandes, funérailles : l’ouvrage se penche sur toutes les formes de religiosité développées au sein de cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur d’un phénomène aux allures d’holocauste symbolique.

Les nouvelles générations brûlent leur navire. Elles se vouent à l’amour pour les personnages, dans l'espoir non seulement d'atteindre le bonheur (même le plus illusoire en apparence) mais de changer le système en proposant, depuis les marges, des systèmes de valeur plus « désirables » et d'autres manières d'être au monde.

Pour matérialiser sa bien-aimée à taille humaine, Kondō Akihiko s’est procuré un corps de love doll et a fait faire une tête par un artiste spécialisé.

Ce livre porte sur les liens amoureux que des humains nouent avec des personnages.

Au Japon, un nombre croissant d’hommes et de femmes se mettent en couple avec des fiancées virtuelles ou des petits copains fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel. Le mouvement rassemble des gens qui, vivant seuls et sans enfants, sont jugés responsables de la dénatalité et, à terme, de l’effondrement du pays. On les accuse de causer de la chute à venir du système. Pour faire face au stigmate, cette frange de la population emprunte aux rituels religieux ses pratiques et son vocabulaire afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, adoration d’icônes, dépenses somptuaires nommées «offrandes», rituels de dévotion : l’ouvrage se penchera sur toutes les formes de religiosité développées par cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur du phénomène mais surtout sa dimension quelque peu théâtrale d’holocauste symbolique.

Les nouvelles générations se vouent à l’amour pour les personnages, de façon spectaculaire (en se dépensant tout entières). A quoi bon faire des économies puisqu’on n’aura pas d’enfant ? Plutôt que de se battre pour un système qui dysfonctionne, la stratégie consiste à proposer, via les personnages, de nouveaux standards de vie à deux et de nouvelles formes de relation homme-femme.

L’artiste Wataboku met en scène une jeune fille nommée Sai, inventée sur le modèle de celle à qui, lycéen, il n’a jamais osé se déclarer.

Après cette introduction conséquente proposée par l’autrice (même) qui risque de vous ouvrir à des abîmes de perplexité, nous vous proposons de la retrouver en interview la semaine prochaine, pour tenter de comprendre ce que le virtuel peut avoir de tentant, comme paravent ou simulacre à la vie privée ( mais de quoi ? ) On vous laisse sur votre faim , et avec l’occasion de subir un vrai choc culturel. See ya next week !

Agnès Giard éditée par Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Agnès Giard - Les amours artificiels au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires - éditions Albin Michel

10.11.2025 à 18:47

Les contrastes de Photo Days 2025

Texte intégral (7692 mots)

« Vous n’échapperez pas à la photo » est le slogan de l’édition 2025 de Photo Days en Novembre. Et, effectivement on y parcourra peut-être 88 expositions, 44 rendez-vous, 120 visites guidées et plus de 180 artistes exposés grâce à de nombreux partenaires, privés comme institutionnels.

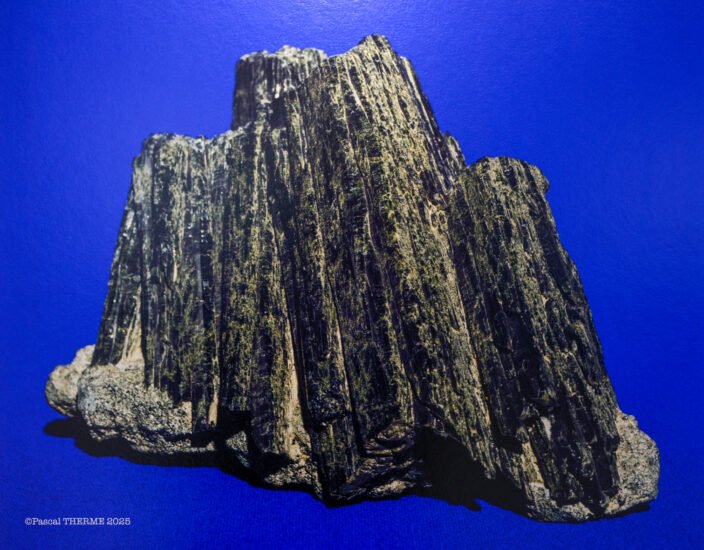

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Emmanuelle de l’Ecotais, docteur en Histoire de l’art, spécialiste internationale de l’œuvre de Man Ray, secondée par une équipe conséquente dont Camille Gajate, dirige le festival Photo Days, depuis 2020, date de sa création. Le festival Photo Days fédère chaque année en novembre musées, institutions culturelles, galeries, fondations, foires et festivals.

On peut constater par l’usage des superlatifs employés que le festival se pense comme un agent puissant du paysage culturel actuel, toujours dynamique. C’est d’ailleurs ce que prouve cette 6e édition, qui s’adjoint six nouveaux lieux d’exposition, la Sorbonne Artgallery et la Rotonde Balzac de la Fondation des Artistes, le cinéma Le Louxor, le Studio Harcourt, la Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, et L’École des Arts Joailliers. Les valeurs du Festival sont en tout point dans le vent et remarquables, respect de la parité et mixité, défense de la scène artistique française, productions locales et écologiques, politique éditoriale soutenue par la fondation Antoine de Galber, nombre conséquent d’artistes exposés depuis sa création… dont Bernard Plossu, Jane & Louise Wilson, Anaïs Tondeur, Valérie Belin, Nancy Wilson-Pajic, Yann Toma, Georges Rousse, Véronique Ellena, Sophie Hatier, Juliette Agnel….

Tout le programme sur https://photodays.paris/

C’est le cas précisément pour cette sixième édition de, entre autres, Paolo Ventura, promenade de nuit à la Rotonde Balzac, Juliette Agnel, La susceptibilité des roches à l’école des Arts Joailliers, exposition qui se tient au Rez de chaussée de l’Hôtel de Mercy-Argenteau où se tient Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, dans une résonance revendiquée par les deux expositions, mais est-ce si certain?

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois

À L’École des Arts Joailliers Hôtel de Mercy-Argenteau, Paris.

« L’École des Arts Joailliers, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, présente à partir du 6 novembre 2025 une rétrospective dédiée à la collection du grand écrivain français du XXe siècle Roger Caillois. L’exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois » plonge dans cette relation intime de l’écrivain au monde minéral. À travers près de 200 spécimens issus de sa collection, dont de nombreuses pièces sont montrées pour la première fois, le parcours révèle la richesse de la pensée de Roger Caillois en faisant dialoguer les pierres et ses écrits. » DP

Il m’ a semblé que les pierres dansaient dans les vitrines comme des objets célestes en orbite autour de cette terre que Roger Caillois célèbre comme cette Terre Mère, généreuse, terre du Vivant et dans cette expérience de lévitation, j’ai cru entendre lointainement cet écho du chant des pierres au creux de la terre, dans la lente progression du temps. Ouvrir les yeux, écouter, entendre, lire les mots de Caillois, pour découvrir qu’il s’agit tout autant ici, d’une exposition de minéraux, aussi magnifiques soient-ils que de la conversation audacieuse et singulière à laquelle Roger Caillois convie ses hôtes en les introduisant à cette poétique ensorcelante et lumineuse d’un émerveillement permanent dont cette collection est un témoignage précieux, un passage de témoin, une expérience au creux et au sein de la matière vivante.

Les Pierres et les mots, les idées, les concepts joueront donc à voyager au sein de cette intimité rêvée en laquelle se nidifie le rêve porté par ce chant des pierres aux noms des matières, agates, dendrites, pyrites, quartz, béryl, jaspes, aux noms de pays et d’histoire, pierre de Chine, pierres de l’antiquité, pierres du jardin cosmique. Nombreux seront les amateurs de pierres étranges, de pierres singulières, à pouvoir s’émerveiller des pierres qui enferment un secret aussi vieux que le temps et dont le visiteur est un dépositaire de quelques minutes, inversant ce ciel des comètes où se vit la trace de leur fulgurent passage. Ainsi se trouver en présence de ces pierres autorise à se plonger dans le miroir d’un temps géologique anti-historique, dans une appréhension de l’Immémorial et de trouver en ses formes particulières, en ses couleurs, en ses aspérités, tout un travail d’orfèvrerie réalisé par un temps qui échappe à la conscience et dont l’image est un oiseau au cœur battant qui dort au creux d’une montagne, dans sa fragilité poreuse et pourtant solide, en cette eau de la pierre qui éclaire et qui chante.

Encore faut-il pouvoir imager ce travail des millénaires, des millions d’années que ce bijou venu à paraitre au regard est enfin remonté des profondeurs, dans un voyage fait de pressions mécaniques, de chaleurs intenses, de purifications, d’anoblissements et de ferveurs, même si ces chants sous la lune sont parfois, dans certaines civilisations anciennes, un secret de la naissance du monde, une cosmogénèse, c’est-à-dire un univers évolutif et convergent, où Dieu se révèle d’abord comme l’avenir absolu, à travers un seuil d’extase; lire ici que la Nature est en tout point l’Origine et que les pierres semblent douées d’une vie propre, évolutive, qu’elles se réparent…tout au long de leur longue vie, qu’elles se transforment.

« Une sorte de réflexe pousse le savant à tenir pour sacrilège, pour scandaleux, pour délirant, de comparer, par exemple, la cicatrisation des tissus suivants et celle des cristaux. Cependant, il est de fait que les cristaux comme les organismes reconstitue, leur partie mutilées, accidentellement, et que la région lésée bénéficie d’un surcroît d’activité régénératrice, qui tend à compenser le dommage, le déséquilibre, la dissymétrie créé par la blessure.… Je sais, comme tout le monde, l’abîme, qui sépare la matière inerte de la matière vivante. Mais j’imagine aussi que l’une, et l’autre pourraient présenter des propriétés communes, tendant à rétablir l’intégrité de leurs structures, qu’il s’agisse de matière inerte ou vivante. » Cartouche de l’exposition.

Deux approches se dissocient sur la forme et sur le fond, partant de la même intention de rendre compte des correspondances entre certaines pierres, gemmes. Si l’écriture de Roger Caillois, ô combien étoilée, révèle ce que la psyché humaine doit au merveilleux de notre attachement au monde des pierres, l’inertie de l’imaginaire poétique se construisant dans une relation humaniste, l’exposition qui lui est consacrée, magnifique en donne et la preuve et la ferveur. Ici deux cent pierres et gemmes sélectionnées, dans une exposition didactique, poétique, formidable réjouissent le visiteur, devenu courtois compagnon de Caillois en son esprit libre et joaillier.

Portfolio édité https://pascaltherme.com/portfolio/roger-caillois

LA SUSCEPTIBILITÉ DES ROCHES PAR JULIETTE AGNEL

Juliette Agnel a choisi de faire tout autrement. Elle a privilégié de soumettre un corpus de dix sept gemmes à un dispositif photographique type studio photo , fond de même couleur bleu pétrole, lumière globale sans ombre, procédé uniformisant, sans visiblement établir une rêverie poétique issue de la vibration du secret et de l’invisible chant qui couronne la puissance tellurique, stellaire des pierres. Un silence se fait , là, où tout est tu.

Dans cette imparité de traitements, dont l’absence de coupe des pierres à la susceptibilité dormante, comment révéler cette présence de l’invisible, pourtant fondamentale à en croire le texte de présentation de l’exposition, qui revendique un acte qui n’a pas lieu réellement, laisser le cœur écouter les palpitations du temps qui s’égraine dans la pierre, pouvoir y lire pourquoi cette ligne blanche, fortifie t -elle cette couronne noire par la veine ainsi échue dans la pierre même, tout chemin d’abondance faisant lectures des courses, des lignes aimantes, séduisantes, dans l’inertie du rêve habile à les porter. (description d’une coupe de pierre de Caillois) Le rêve habile est pénétrant, il voit le chemin du monde, il est aimant, amant, aimanté; le regard butte, la pierre reste opaque, le mystère n’est plus!

Ne fallait-il pas alors prendre avec soi, le secret en motif pour écouter au plus profond du silence, par l’après-midi d’un faune, dans la lumière courbe du jour, le décillement des yeux, pour lire en son secret, le chemin de lumière, ici prométhéen, là végétal, animal, toujours paysage… ne fallait-il pas alors aller à la rencontre du mystère, rendez-vous bien particulier pour voir, accéder, photographier ces présences qui ont grandi dans l’ombre épaisse et sous la terre, pour pouvoir en vivre instinctivement, la susceptibilité ordonnée et connaissable dans une reconnaissance mutuelle… l’établir par une autre photographie, sans doute en noir et blanc, afin que sourde ce que Rimbaud dit du jardin qui soudain s’illune, la présence poétique de la pierre en sa mystérieuse raison, en son magnétisme, dans sa magnitude. Il est des entreprises difficiles, quasi prométhéennes, qui sont aussi les forges du futur, la découverte des pôles.

Un voyage s’était fait entre la Géode de Pulpi, en Andalousie, dans la découverte de l’énergie apaisante, magnétique des cristaux de sérénité, prélevés dans la grotte aux parois translucides et les silex affleurant dans le jardin de sa maison à la campagne, voyages au centre d’une terre dont les portes avaient été franchies au Groenland, six années plus tôt, comme si Juliette avait établi avec ce monde silencieux et précieux des pierres, un voyage initiatique, chamanique dont l’ample mouvement vernien s’accomplissait dans un don, celui de d’une moisson bien étrange, une récolte des silex en son jardin comme un sel qui vient et qui affleure… Il y a dans cette aventure ce que la terre porte à la fois de ces rêveries de la volonté et de celles du repos, l’ombre portée de Jules Verne, un processus quasi magique digne du roman.

Cependant une grande frustration m’a étreint, sorti des lectures des pierres de Caillois, étais-je bien dans ce même enchantement à la présentation des photographies de Juliette…ou n’était-ce qu’un rendez-vous manqué, était-il aussi question pour Juliette d’approcher la capacité des pierres à générer des images, à s’épanouir en un processus anagogique, (élévation du point de vue, de l’âme vers les choses célestes) dans une forme de transfert aimable, reliant le processus du Vivant à tout un imaginaire, actif et pertinent, à un ordre secret du Monde, à une architecture où se répondent microcosme et macrocosme.

Sur le plan de l’intention, on ne pourrait en douter, sur le plan de la réalisation, le résultat semble beaucoup plus problématique; c’est sans doute ce que Marta Ponsa évoque dans son texte de présentation, cette incapacité humaine de percer les secrets qui sont cachés dans la pierre, alors qu’il est question aussi des forces mystiques et alchimiques contenues dans la matière. La seule présentation des pierres dans le dispositif de la photographe était-il en capacité d’approcher ce mysterium, ces mysteria, ces vérités supérieures révélées à la raison ou son propos était-il seulement de nous mettre en présence de celui-ci, via la photographie?

La Susceptibilité des Roches par Juliette Agnel… Dix sept photographies sur fond bleu semblent témoigner d’une difficulté à percevoir ces pierres photographiées devenues silencieuses, sans plus d’invisibilité active comme si un constat avait figé leur pouvoir d’émettre cette beauté particulière qui anime en profondeur leur mystère et les rend au delà de leur état actuel, témoin d’un travail qui remonte à la Création, au Cosmos, et, suprême conscience, dont elles sont parts actives et symboliques.

Les Pierres n’ont cessé d’enchanter les hommes depuis l’aube de l’humanité, c’est donc qu’elles ont ce pouvoir secret que Roger Caillois a distingué par ses textes littéraires et poétiques, en donnant une sensibilité élective, à travers un regard éluardien, assez universel à leur présence indéfectible , il écrit dans la préface de Pierres ed. nrf, poésie/Gallimard « je parle des pierres: algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres dard et corolles, orée du songe, ferment et image.... »

Juliette Agnel la susceptibilité des roches. ÉCOLE DES ARTS JOAILLERS PARIS.

Ici, sur fond bleu, les pierres reposent dans cette photographie quasi objective, dans une uniformité de taille, (visiblement les différences , de taille et de poids, qui sont ce que la pierre est, ne sont pas prises en compte par la photographie) de lumière globale, sans qu’aucune lecture de l’identité de chacune ne soit a minima le lieu d’une approche singulière et poétique dans une lecture joyeuse, précise, enchantée, vibrante et vivante.

Pour ma part je n’ai pas vraiment compris pourquoi ce traitement uniformisant avait été nécessaire à l’expression de la photographe, étant peu habile à noter chaque correspondance éventuelle, à chaque interprétation possible, du rêve majeur afin que quelque chose du mystère, du vivant (tiens! alétheia…) puisse se dévoiler, se poétiser, en naître et que la photographie en soit dialectisée, que la photographe en soit plus éclairée, récipiendaire inspirée et active, face à l’Infini, l’Immémorial.

Et pourtant…! comment ne pas repenser à ses travaux précédents, à ce voyage dans la grotte d’Arcy sur Cure, aux étoiles, le poids de la terre, ?

je cite mon propos issu d’un article écrit à cette occasion: « je parle ici des arbres qui sont avec le ciel étoilé, les ferments de l’expérience photographique de Juliette Agnel. C’est en ces images, déjà périphériques, rapides, puis lentes, à la recherche des secrets de la nuit, de la nuit éveillée, de ce qui s’est dérobé au regard diurne pour apparaître sous ce jour différent, dans ce repos, cet abandon, ce sommeil, mais à la manière des surréalistes, le regard vivant, les yeux fertiles. »

La Susceptibilité des Roches, Juliette Agnel

On se souvient de la nuit talismanique des pharaons noirs, issue du Soudan, de ces pyramides à l’éternité sage, qui faisait le rêve déjà des romantiques, de ces Orients Nervaliens, présences de la nuit au fond des nuits, voyageant giboyeuses dans une sorte de rapport aimanté, quand le texte échappe, que l’image accorde …. ce, en quoi, tout se succède et s’ensuit dans le travail photographique de cet esprit qui va à l’enchantement. Tout alors songe à indexer aux étoiles ce poids de la Terre, comme un conte philosophique accordant l’expérience du monde au repos aigu de la nuit…et à ses chants, reliance des images qui en naissent, certitude, incertitude de ce qui fuit et révèle…adoubements d’aubes… »

Une continuité existe t -elle entre ce livre l’invisible et la présente exposition, j’écrivais à l’époque: « N’y a t-il pas chez Juliette ce désir de tutoyer l’infini, de dialoguer avec ces puissances augurales, pour pousser la porte de ce Sacré dont parle étrangement les Monts d’Arrée traversés de ces forces telluriques, cosmiques qui les ont préservés jusqu’à maintenant ?

Était-il question de servir ce rêve minéralogique, issu du romantisme allemand, Novalis, Schiller, caressé par Breton, encore mobile en ces temps de fureur et si présent dans les âmes des artistes, des poètes cherchants, au souffle marmoréen, dont cette exposition est aussi le témoignage….

….et plus qu’on ne serait tenu de le penser quand on retrouve dans cette définition des qualités précises qui font l’amant éprouvé; l’ amant de la nature, défini ici, en ces disciples à Saïs, pour faire unanimité, Novalis écrit « Un long et infatigable commerce, une libre et sage contemplation, l’attention portée aux moindres signes et aux moindres indices, une vie interne de poète, des sens exercés, une âme pieuse et simple, voilà les choses essentiellement reprises du véritable amant de la Nature, et sans lesquelles nul ne verra prospérer son désir. » Les Disciples à Saïs.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

L’AVENTURE DE PAOLO VENTURA, PROMENADE DE NUIT, carte blanche de Photo Days.

Depuis 2020, Photo Days organise avec la Fondation des Artistes des expositions photographiques au sein de la Rotonde Balzac, un lieu chargé d’histoire situé dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild. Après rénovations au gout d’un orientalisme séduisant la Rotonde Balzac, accueille cette exposition dans une intimité et une proximité charmante. Ré-édité chaque année Photo Days programme un artiste en ce lieu, ici, Paolo Ventura expose une petite série d’images entre négatif et positif noir et blanc faisant dialoguer » fiction, mémoire et architecture, dans une mise en scène délicatement fantastique. » DP

Plus d’informations : www.fondationdesartistes.fr

Présentation du travail de Paolo Ventura et propos de l’artiste suite à cette présentation in Vivo par Alain Sayag, à la rotonde Balzac.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

On pourrait également commenter ce qui anime le processus de production, réalisé avec un smart phone, de jour à travers une déambulation, à la lecture de ce Paris haussmanien, ce Paris de Baudelaire et de Balzac, des salons littéraires, cadre historique de ce XIX ème siècle si riche, si bruissant de cette fureur romantique des Happy Fiew, à l’élégance tangible, au succès redoutable, revenus, ici, en fantôme, dans un pratique innovante et scripturale.

En effet Paolo Ventura refonde un négatif sur cuivre à partir du fichier numérique, retravaille le ciel en le masquant de noir, retire l’activité diurne de la ville, passants, voitures, tout élément de ce présent envahissant et déchu, pour entrer dans une vision plus théâtralisée, plus conceptuelle, plus objectivée, plus architecturale, faisant des grands bâtiments la toile de fond d’un lieu entre Jour et nuit, entre deux mondes, deux réalités, idéalement entre négatif et positif par la valeur de ses gris, se signalant avant tout comme un artefact idéal de la ville Lumière, épurée, tirée à quatre épingles par ses lignes de force, disponible à tout fantasme, à tout film même, qui puisse se superposer au constat de la réalité quotidienne. Il faut visiblement à Paolo la réverbération de son nom dans l’Aventure reste toujours en devenir idéalement, même quand elle s’est formalisée dans un projet abouti et reclassé comme un chapitre d’une vie qui s’écrit à travers l’Art et ses productions. On croiserait volontiers Beckett ou Barthes, Calaferte ou Modiano, dans ce décor idéal propre à s’acquitter de toute invitation intéressante, profilant dans cette échéance le faux col d’une ville monde échue aux artistes et aux joies d’une société qui est avant tout s’est mise à paraître à force de désirs et d’applications.

Ces tirages, épreuves ont la force des objets chinés au fil des jours, chez l’antiquaire, comme s’il s’agissait d’un aventure littéraire rapportée ici grâce aux vues issues d’un lointain passé, modernes pour autant et qui seraient ré-apparues, suite à la succession de différentes périodes de disparition, aux yeux de l’écrivain, dans une succession de situations et d’aventures issues soit du Nouveau Roman à la Robbe-Grillet, soit du roman policier ou encore de ces planches de Tardi sur ce Paris échu, mais persistant, comme la possibilité de leur appartenance à la succession d’une personnalité à la Breton, dans une vision où l’artiste est déjà ce personnage de roman qui accompagne cette photographie dans ce prisme du temps, qui joue avec sa matérialité.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

Cette plasticité des épreuves photographiques m’évoque une sorte de somnambulisme actif, de rêve éveillé très sur-réalisant, dans une mantique de conteur, statut d’un Jeu romanesque et romancé, dont la fusion avec ces épreuves, à la technique mixte, enfouit et rénove ce Paris perdu, comme s’il s’agissait d’un décor, d’un film étrange, comme pris à cette épissure du temps fictif de sa déambulation, de sa promenade de nuit, de ses différentes époques mais dans son architecture, comme si l’architecture avait ce pouvoir d’un rêve où tout le vécu de la ville au XIX ème se soit concentré, glissé invisiblement dans les pierres et qu’à leur simple évocation après que ce travail de plasticien ait eu lieu, Paolo Ventura pouvait en solliciter le souvenir précis et voyager au sein de ces substances, rêve incroyable et profond. Paris, ville monde au centre du Temps et Paolo Ventura, artisto, poète visionnaire en son alchimique travail de résonances magnétiques…et singulières.

On s’attendrait à une sorte de formule magique, un Sésame ouvre toi qui évoque, voire plus, ces dimensions parallèles où le roman, l’histoire appelle ce marcheur en ces déambulations, inversants le cours du jour en nuit claire, à la netteté optique redoutable, comme une preuve de l’extra lucidité du voyant ou de celui, qui, à l’entrée des foires se faisait passer pour tel…dans ce jeu de querelles entre la fiction, le théâtre, la photographie, et ce Paris qui ne cesse de jouer à cache cache avec son statut de héros et de personnage central, toujours énigmatique, propre à recevoir de toute époque leurs légendes et leurs romans.

Pascal Therme, le 11/11/2025

Les contrastes de Photo Days 2025

10.11.2025 à 18:33

Victoria Ruiz et ses photographies vibrantes, à la convergence de la spiritualité, la nature et la performance

Texte intégral (1948 mots)

« Pour moi, les costumes ont toujours fait partie intégrante de tout », explique Victoria Ruiz, photographe et artiste multidisciplinaire. « Culturellement, j'ai grandi au Venezuela en considérant les costumes non pas comme quelque chose de distinct de la vie quotidienne, mais comme quelque chose qui y est profondément ancré, en particulier à travers le prisme du carnaval. Le carnaval est dans notre sang. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une façon d'exprimer l'histoire, la résistance, la joie et le chagrin. En fin de compte, un costume est quelque chose que l'on porte et qui raconte une histoire. »

© Victoria Ruiz, shared with permission

À travers des images saisissantes et saturées, Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Citant les systèmes de croyances des Amériques tels que la Santería-Ifá, le Candomblé, l'Umbanda et l'Espiritismo, l'artiste explore l'histoire et la résonance culturelle de la religion en tant que modes de résistance et d'adaptation. Ces croyances mélangent souvent « les traditions spirituelles africaines avec des influences indigènes et coloniales », explique-t-elle dans un communiqué.

Actuellement basée à Londres, Ruiz s'inspire de ses expériences d'enfance à Caracas, la capitale du Venezuela, où elle et sa famille ont été confrontées à la fois à des pratiques ancestrales nuancées et à une violence politique urgente. « J'ai grandi entourée de personnages, certains issus de traditions folkloriques, d'autres de scènes plus troublantes comme la répression militaire ou policière », raconte l'artiste à Colossal. Elle poursuit :

J'ai très tôt compris que les uniformes étaient aussi des costumes. Ce que les gens portaient pendant ces moments de violence ou de protestation créait des symboles puissants. C'était une sorte de carnaval sombre. Et je suis devenue très curieuse de savoir ce que ces vêtements signifiaient et comment ils pouvaient inspirer la peur, le pouvoir ou la solidarité.

© Victoria Ruiz, shared with permission

La musique et la performance sont au cœur du travail de Ruiz. Depuis son plus jeune âge, elle a étudié le ballet, le flamenco et la danse contemporaine, mais ce n'est qu'après avoir déménagé à Londres et commencé à collaborer avec des danseurs que les éléments de sa pratique ont vraiment commencé à prendre forme. « Les voir incarner les costumes, les animer par leurs mouvements et leurs intentions, a transformé toute ma pratique », explique-t-elle. « C'est devenu un moyen de donner vie aux pièces et de créer une narration immersive et émotionnelle. »

© Victoria Ruiz, shared with permission

Ruiz travaille avec toute une gamme de tissus et de matériaux, tels que des fleurs artificielles et d'autres accessoires, en fonction du thème de la série. Elle réutilise souvent les costumes afin de mettre l'accent sur la durabilité. « Chaque costume et chaque image sont une porte vers le divin ; c'est une offrande visuelle, une invocation spirituelle », explique Ruiz. « Ce sont mes propres interprétations de la façon dont ces forces m'ont façonnée et protégée. Je suis toujours dans ce voyage, et ce travail est une sorte de gratitude, une lettre d'amour à ces pouvoirs invisibles qui m'ont portée. »

L'artiste travaille actuellement sur une série de masques de protection, s'inspirant de l'ingéniosité des masques faits à la main utilisés lors des manifestations auxquelles Ruiz a assisté lorsqu'elle vivait à Caracas. « À un moment donné, les masques à gaz ont été interdits d'entrée dans le pays, alors les gens ont réagi avec créativité et instinct de survie en créant des masques à partir de bouteilles d'eau, de carton, voire d'animaux en peluche », explique-t-elle. « J'ai trouvé cela très puissant : cette créativité face au danger, ce besoin de résister et de survivre en créant. »

Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.

Rémy Martin, le 11/11:2025 avec Colossal

Les photographies vibrantes de Victoria Ruiz

© Victoria Ruiz, shared with permission

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie