17.12.2025 à 20:26

Guide du journaliste pour détecter les contenus générés par l’IA

Ce guide propose aux journalistes un nouvel outil de détection et sept techniques avancées pour repérer les contenus susceptibles d'être générés par l'IA.

Ce guide propose aux journalistes un nouvel outil de détection et sept techniques avancées pour repérer les contenus susceptibles d'être générés par l'IA.Texte intégral (10746 mots)

A mesure que la mésinformation rattrape l’information factuelle, il devient pratiquement impossible de distinguer le vrai du faux. Ce guide montre aux journalistes comment ils peuvent essayer d’identifier les contenus générés par l’IA dans des délais très serrés. Nous vous proposons sept catégories de moyens de détection avancée que tout journaliste se doit de maîtriser.

Mon travail consiste à aider les rédactions à lutter contre la mésinformation, et ce qui m’empêche de dormir, c’est que la vérification traditionnelle des faits prend des heures, voire des journées entières, alors qu’il ne faut que quelques minutes pour générer de la mésinformation avec l’IA.

La mésinformation par vidéo existe depuis longtemps. Elle a précédé de plusieurs décennies la technologie moderne d’IA. Malgré les techniques limitées du matériel de l’époque, elle pouvait donner de fausses impressions aux effets parfois dévastateurs. En 2003, une assistante maternelle, Claudia Muro, a été arrêtée et a passé près de deux ans et demi en prison parce qu’une caméra de surveillance à faible fréquence d’image avait donné l’impression que ses mouvements étaient violents. Personne n’avait eu l’idée de vérifier ces images. En janvier 2025, une enseignante, Cheryl Bennett, a été obligée de se cacher après qu’une infox vidéo a laissé croire, à tort, qu’elle tenait des propos racistes.

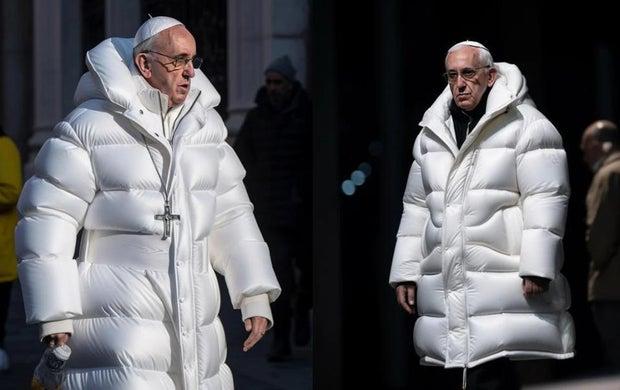

Image générée par l’IA censée représenter le Pape François en doudoune Balenciaga. Image : Midjourney, Pablo Xavier

Cette image virale du Pape François en manteau blanc Balenciaga a berné des millions de personnes sur les réseaux sociaux, avant que l’on apprenne qu’elle avait été générée par l’IA en utilisant le prompt d’image de Midjourney. Parmi les principaux indices qui permettaient de détecter la supercherie, on notera la croix, autour du cou, qui défie les lois de la gravité, inexplicablement, n’étant maintenue que par une moitié de chaîne. Le créateur de l’image, Pablo Xavier, a déclaré à BuzzFeed News : « Je trouvais juste amusant de voir le Pape dans une drôle de veste ».

Les faux les plus réalistes ne nécessitent pas forcément de recourir à l’IA. En mai 2019, une vidéo de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, a été ralentie pour atteindre une vitesse de 75 %, et sa tonalité modifiée pour donner l’impression qu’elle était alcoolisée. De même, en novembre 2018, la Maison blanche a partagé une version accélérée de l’interaction entre un journaliste de CNN, Jim Acosta, et une stagiaire de la Maison blanche, laissant penser que le mouvement de son bras avait été plus agressif qu’il ne l’avait été en réalité.

Récemment, j’ai moi-même créé un faux scandale politique avec son cortège habituel de présentateurs télé, de citoyens outrés, d’images de manifestations, et même avec un maire fictif, et cela en 28 minutes chrono, pendant ma pause déjeuner. Coût total de l’opération : huit dollars. Moins de 30 minutes pour une crise politique montée de toutes pièces, à même de duper des responsables éditoriaux qui ne savent pas où donner de la tête et qui ont des délais extrêmement serrés à respecter.

Il n’y a pas si longtemps, j’ai vu une personne qui s’y connaît pourtant en matière de vérification des faits, assurer qu’une image générée par l’IA était « authentique » parce qu’on y voyait une main à cinq doigts et non à six. Mais un tel argument ne tient plus aujourd’hui.

C’est la dure réalité de la détection de l’IA : les méthodes qu’on croyait fiables se volatilisent sous nos yeux. Au tout début de la mise au point des générateurs d’images par l’IA, des mains mal dessinées — des doigts supplémentaires, ou des doigts fusionnés, par exemple — étaient monnaie courante, et elles trahissaient souvent des images générées par l’IA. De fausses images virales, comme celles de l’arrestation supposée de Trump en 2023, ont pu en partie être détectées grâce à ces erreurs évidentes. Mais en 2025, des logiciels d’IA majeurs comme Midjourney et DALL-E se sont beaucoup améliorés pour générer des mains parfaites au niveau anatomique. Par conséquent, il ne suffit plus d’examiner les mains pour détecter des images générées par l’IA, et les journalistes qui cherchent à identifier un contenu généré par l’IA doivent rechercher d’autres signes plus subtils.

La révolution en termes de rendu de texte a été encore plus rapide. Il fut un temps où les pancartes brandies par des manifestants affichaient des messages erronés, comme “STTPO THE MADNESSS” et “FREEE PALESTIME”, mais certains des modèles actuels ne font aucune faute. OpenAI a entraîné DALL-E 3 sur l’exactitude de texte, tandis que Midjourney V6 a ajouté “texte correct” à sa liste d’atouts. Une méthode de détection fiable par le passé ne fonctionne aujourd’hui que rarement.

Des oreilles mal alignées, des yeux anormalement asymétriques et des dents créées avec MS Paint ou un autre éditeur d’images étaient caractéristiques, il y a quelque temps, des visages générés par l’IA, mais sont maintenant de plus en plus rare. Les images de portraits générés en janvier 2023 comportaient des ratés détectables facilement. Les mêmes prompts d’image produisent aujourd’hui des visages réalistes.

Cela représente un très grand danger pour les rédactions. Un journaliste formé en 2023 aux méthodes de détection peut être, à tort, sûr de lui, et affirmer qu’un contenu de toute évidence généré par l’IA est authentique, pour la seule et unique raison que ce contenu a passé avec succès des tests obsolètes. Une telle certitude, qui n’a pas lieu d’être, est plus dangereuse que le doute.

Je vous présente Image Whisperer

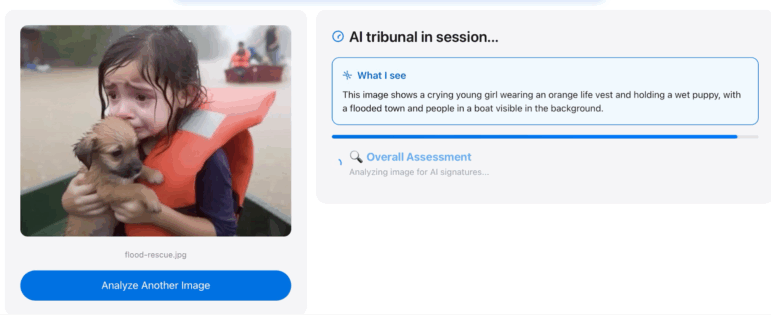

Analyse d’une image générée par l’IA censée représenter une fillette secourue suite à des inondations aux Etats-Unis. Image : Henk van Ess

Je me suis demandé si je pouvais créer un outil d’identification de contenus générés par l’IA, au-delà du présent article. J’ai commencé par contacter des experts. Ils m’ont immergé au plus profond d’un domaine de la physique que je n’imaginais pas : transformations de Fourier, mécanique quantique de réseaux neuronaux, signatures mathématiques invisibles à l’œil humain. Un physicien m’a expliqué en quoi les artefacts de l’AI ne sont pas seulement des dysfonctionnements visuels. Ce sont des signatures de domaines fréquentiels.

Puis je suis revenu à la réalité. « N’essayez pas de créer un outil par vous-même », m’a averti un expert. « Il vous faudrait une puissance informatique énorme et des équipes de niveau doctoral. Sans cela, votre projet serait voué à l’échec ».

C’est à ce moment-là que j’ai eu une révélation. Pourquoi ne pas lutter contre l’IA avec l’IA, mais différemment ? Plutôt que de recréer des systèmes de détection qui coûtent des milliards de dollars, j’allais exploiter les infrastructures d’IA existantes pour faire l’essentiel du travail.

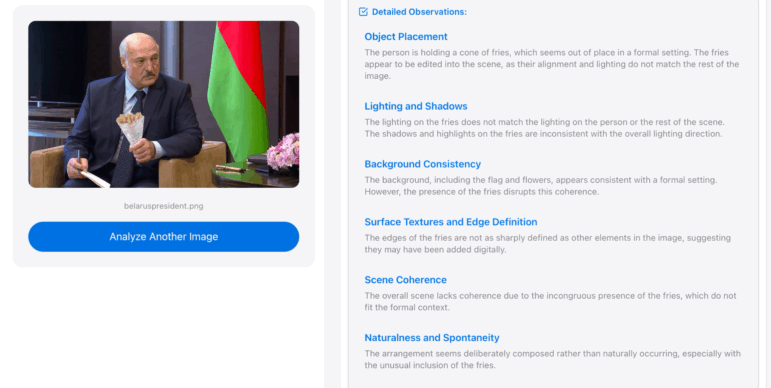

Analyse d’une image générée par l’IA censée représenter le président de la Biélorussie, un cornet de frites à la main. Image : Henk van Ess

C’est ainsi qu’Image Whisperer (initialement appelé Detectai.live) a vu le jour. Cet outil effectue une analyse de modèle de langage en parallèle de Google Vision, en appliquant les principes de physique que ces experts m’ont enseignés, tout en exploitant la puissance informatique déjà disponible. Surtout, contrairement à la plupart des outils d’IA, Image Whisperer vous informe quand il ne sait pas, plutôt que de vous faire croire qu’il a la réponse.

Il n’a pas pour ambition d’être le meilleur système au monde, mais d’être le plus honnête.

Sept moyens de détection d’un contenu généré par l’IA

La course à l’armement entre les créateurs et les détecteurs d’IA se poursuit. Les créateurs ont actuellement l’avantage de la rapidité. Déterminer s’il s’agit ou non d’une infox est en train de devenir un jeu du chat et de la souris, à mesure que les concepteurs améliorent la technologie. Pour parvenir à identifier une infox, il faut combiner plusieurs méthodes de détection, faire preuve d’une vigilance constante, et accepter le fait qu’une détection parfaite n’existe pas. Pour les journalistes qui cherchent des réponses précises, le but, désormais, n’est plus d’identifier les fakes de manière irréfutable, mais d’évaluer la probabilité d’un fake et de se forger un jugement averti.

Nous, les journalistes, nous sommes toujours adaptés à l’évolution de la technologie. Nous avons appris à vérifier nos sources depuis que tout le monde est en capacité de créer un site. Nous avons mis au point des protocoles de vérification des réseaux sociaux quand tout un chacun est devenu un journaliste potentiel. Nous devons à présent élaborer des outils pour cette nouvelle ère où n’importe qui peut créer des “preuves” audiovisuelles convaincantes.

Catégorie 1 : ratés visuels (anatomie ou objets) — Quand la perfection devient un indice

Vérification urgente en 30 secondes (infos de dernière minute) : Quand vous disposez de très peu de temps et que vous devez apprécier en un instant une image à la perfection suspecte, concentrez-vous sur votre intuition quand vous voyez quelque chose de “trop beau pour être vrai”. Vérifiez si les caractéristiques esthétiques, de qualité magazine, sont compatibles avec le contexte dans lequel la photo est censée avoir été prise. La leader d’une manifestation au maquillage impeccable ? La victime d’une catastrophe naturelle qui n’a pas un cheveu qui dépasse ? Un moment politique improvisé, où tout le monde semble avoir été relooké par un styliste ? Vous devez être immédiatement sur vos gardes.

- Avez-vous le sentiment que quelque chose est trop parfait ? La personne semble-t-elle trop apprêtée / parfaite ?

- Déterminez s’il y a un décalage avec le contexte : L’apparence des personnes – style magazine – détonne-t-elle dans un contexte de crise ou de conflit ?

- Procédez à un examen minutieux de la peau : Y a-t-il une irrégularité gommée là où on s’attendrait à voir un grain de peau naturel ?

- Réalisez une évaluation générale du contexte : L’apparence de la personne correspond-elle à la situation ?

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) : Cet examen plus approfondi porte sur les détails techniques qui trahissent un contenu artificiel. L’IA moderne crée des images parfaites anatomiquement, mais elles affichent souvent une perfection troublante que l’on ne trouve pas sur les photos réelles. En effet, les photos réelles de visages réels présentent des asymétries subtiles, des signes de vieillissement naturel et des effets environnementaux que l’IA a du mal à reproduire de manière réaliste.

- Zoomez à 100 % sur les visages : Essayez de déterminer si le grain et les pores de la peau sont naturels, et de détecter des asymétries même mineures.

- Evaluation de la physique des vêtements : Froissage naturel, texture du tissu et usure par endroits, ou pas ?

- Analyse des mèches de cheveu : Mèches individuelles visibles, ou chevelure qui semble avoir été créée avec MS Paint, à l’inverse d’une véritable photo ?

- Réalisme des bijoux et accessoires : Apparence en trois dimensions, ou planéité des graphiques, telle que générée par l’IA ?

- Examen des dents : Imperfections naturelles ou perfection uniforme ?

- Evaluation générale : L’apparence générale correspond-elle au contexte et à l’endroit invoqués ?

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) : Quand la fiabilité d’une information est fondamentale, cette analyse exhaustive traite l’image comme s’il s’agissait d’une preuve nécessitant un examen technico-légal. Le but est d’évaluer, à partir de plusieurs points de vérification, la réalité d’une information. Et de bien intégrer que l’on peut toujours avoir un jugement avisé, même quand il n’est pas possible de se reposer sur des preuves irréfutables.

- Analyse comparée : Trouvez d’autres photos de la même personne pour comparer son apparence naturelle et celle présentée.

- Grossissement technique : Utilisez des outils professionnels pour examiner le grain de peau au niveau pixel pour détecter d’éventuels modèles mathématiques.

- Vérification du contexte : Effectuez des recherches et comparez avec d’autres images pour déterminer si la personne présente toujours la même apparence lisse dans des contextes similaires.

- Consultation de professionnels : Contactez des experts en analyse technico-légale numérique, comme Farid Hany, pour leur demander une analyse approfondie.

- Vérification sous plusieurs angles : Essayez de trouver d’autres photos ou vidéos du même événement pour vérifier la cohérence du contenu.

- Comparaison historique : Comparez avec des photos authentifiées de la personne qui datent de la même époque ou qui ont été réalisées dans le même contexte.

Catégorie 2 : Non respect de la géométrie — Quand l’IA défie les lois naturelles

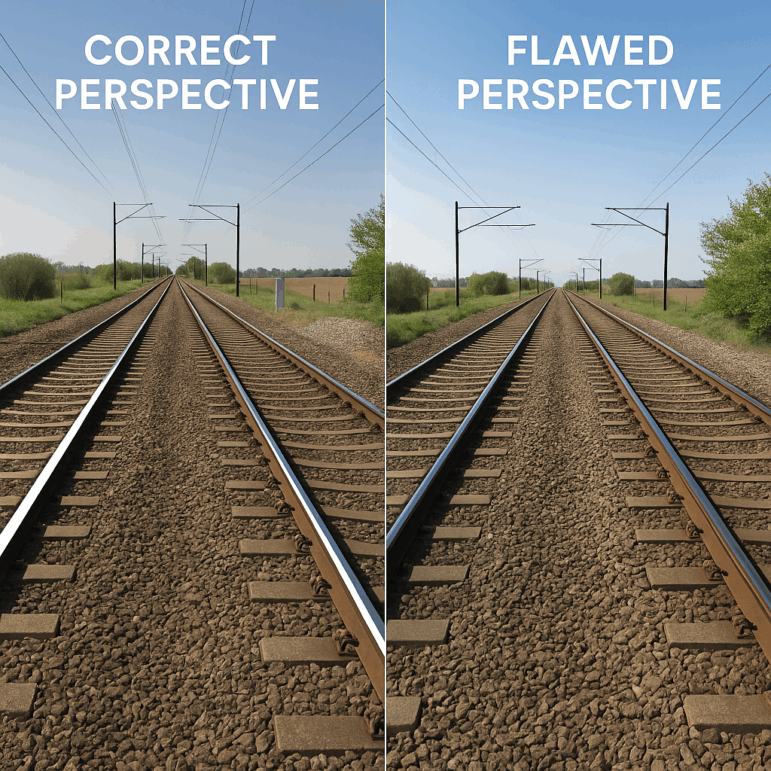

A droite, une image de voies ferrées qui disparaissent à l’horizon générée par l’IA et, à gauche, l’image authentique d’une perspective exacte. Images : Henk van Ess

Le narratif : L’IA assemble les images comme s’il s’agissait d’un collage, et non d’une photographie. Elle intègre facilement les éléments visuels mais ne comprend pas les règles géométriques et physiques qui régissent la manière dont la lumière, la perspective et les ombres se combinent dans la réalité. Ces erreurs physiques fondamentales sont plus difficiles à éviter pour l’IA parce qu’elles nécessitent de comprendre l’espace 3D et la façon dont la lumière est réfléchie.

Les problèmes de la physique, dans toutes les images d’IA : Bien que nous ne soyons qu’au début de l’ère de l’IA générative, les images artificielles corrigent les ombres et les reflets en fonction de la perspective. Prenons un exemple type, généré par DALL-E 2, de OpenAI, avant correction. On constate que les ombres manquent de cohérence, que les reflets ne sont pas du tout coordonnés voire même manquants, et que les ombres observables dans les reflets sont orientées dans la mauvaise direction.

Analyse du point de fuite : Dans la vraie vie, les bâtiments suivent les lois de la perspective : des lignes parallèles convergent vers un point unique à l’horizon. L’IA crée souvent des bâtiments dont les lignes des toits sont orientées par exemple vers la gauche, alors que les lignes des fenêtres sont orientées vers la droite, une impossibilité physique révélatrice de l’intervention d’un algorithme, et qui prouve qu’il ne s’agit pas d’une photo. Les points de fuite jouent un rôle fondamental pour saisir la perspective. Les images générées par l’IA comportent souvent des incohérences, par exemple quand les lignes ne se rencontrent pas exactement au point de fuite.

Vérification de la cohérence des ombres : Quand il y a de la lumière, il y a des ombres. La relation entre un objet, son ombre, et la ou les sources de lumière est simple, d’un point de vue géométrique, mais il est beaucoup plus difficile qu’on ne le croit d’atteindre la perfection dans une image modifiée ou créée. Dans les cas où il y a une seule source de lumière (la lumière du soleil, par exemple), toutes les ombres doivent être orientées à l’opposé de cette source. Or, quand on utilise l’IA, les ombres des personnes sont souvent orientées dans différentes directions, même s’il n’y a qu’une source de lumière, défiant ainsi les lois de la physique.

Validation de la recherche : La recherche universitaire confirme ces ratés géométriques. Des études réalisées à l’aide de GradCam sur des images censées avoir été prises en extérieur révèlent que les ombres des véhicules sont orientées dans différentes directions et qu’il y a des distorsions structurelles à proximité des points de fuite, tandis que les images soi-disant prises en intérieur comportent des incohérences entre les objets et leurs ombres, ainsi que des lignes mal alignées en termes de géométrie.

Il faut faire preuve de persévérance pour pratiquer ce type de détection subtile. Prenez l’habitude de bien examiner les lignes avant toute chose.

Vérification urgente en 30 secondes :

- Trouvez n’importe quelle photo de voies ferrées (tapez dans Google “perspective de voies ferrées”).

- Ouvrez un éditeur d’images.

- Utilisez l’outil de création de lignes pour prolonger les deux rails vers l’horizon.

- Vérifiez qu’elles convergent bien vers un point unique : c’est ce qui DEVRAIT se passer.

Vous avez maintenant un modèle visuel d’une perspective exacte.

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) :

Test de perspective :

- Choisissez UN SEUL bâtiment figurant sur l’image.

- Utilisez n’importe quel éditeur d’images pour prolonger les lignes de toit et les rangées de fenêtres.

- Vérifiez si les lignes de ce même bâtiment convergent vers un point unique.

- Vous constatez plusieurs points de fuite pour une seule structure ? Il y a erreur d’assemblage par l’IA.

Analyse des ombres :

- Identifiez la source primaire de lumière (surbrillances).

- A partir de cette source, prolongez les lignes supérieures des objets jusqu’à l’extrémité des ombres.

- Vérifiez que toutes les ombres sont bien orientées dans la même direction.

- Si vous observez des ombres orientées dans plusieurs directions, c’est contraire aux lois de la physique.

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) :

Vérification des reflets : Quand les objets sont réfléchis sur une surface plane, les lignes qui relient un point de l’objet au point correspondant dans le reflet doivent converger vers un seul point de fuite.

- Identifiez les surfaces réfléchissantes de l’image (eau, verre, miroirs).

- Dessinez des lignes qui relient les objets à leurs reflets.

- Vérifiez si les lignes rejoignent la surface réfléchissante aux angles droits.

- Si vous constatez des positions de reflets impossibles, cela signe un raté géométrique.

Catégorie 3 : Signatures techniques & analyse des pixels — L’ADN mathématique

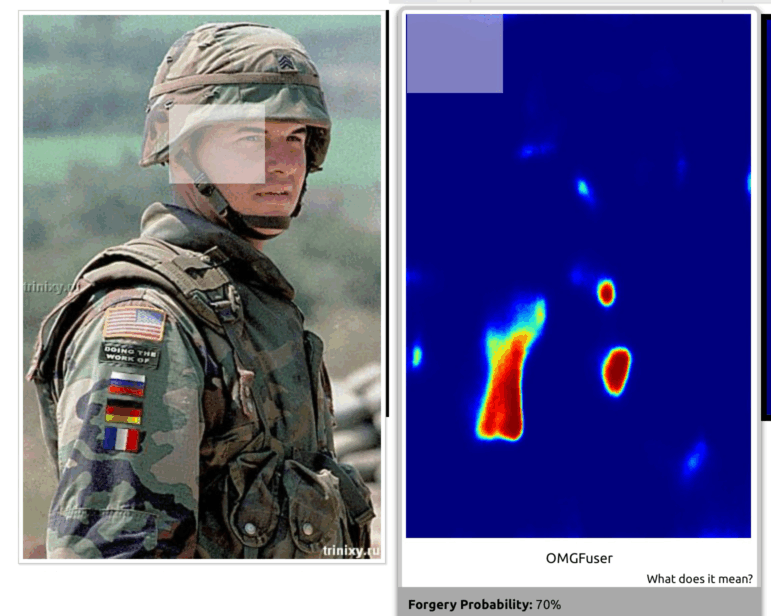

Photo virale, retouchée numériquement, d’un soldat américain, datant de 2004. L’écusson “DOING THE WORK OF” (“TRAVAILLE A LA PLACE DE”) et les drapeaux russe, allemand et français, ont été ajoutés à l’image. L’outil vous montre la zone d’altération éventuelle, et comment elle est susceptible d’avoir été retouchée. Images : Henk van Ess

Le narratif : Quand l’IA crée une image, elle laisse dans son sillage des indices dans le fichier. Une signature mathématique qui est comme une empreinte digitale invisible que seuls des outils spécialisés sont en mesure de détecter. Ces indices concernent la manière dont les pixels sont organisés et dont le fichier est compressé. Un peu comme une preuve génétique qui démontrerait qu’une image a été réalisée par l’IA et non prise avec un appareil photo.

Détection de “neige” : Les vrais appareils photo prennent des images qui comportent des imperfections naturelles, de minuscules mouchetures aléatoires dont le capteur de l’appareil est responsable. Les images générées par l’IA, au contraire, présentent un aspect parfait. Quand les experts analysent cet aspect à l’aide d’un logiciel spécialisé, ils voient des formes distinctives semblables à des étoiles, formes qui n’apparaîtraient jamais sur une vraie photo. Un phénomène comparable à la différence entre la “neige” totalement aléatoire d’un vieux poste de télévision, et un ordinateur qui essaie de reproduire cette “neige”. La version artificielle a un ordre caché qui la trahit, si vous disposez des outils adéquats.

Détection de copié / collé : Quand l’IA ou une personne reproduit certaines zones d’une image, on obtient des assemblages de pixels inhabituels. Différentes parties de l’image sont similaires au point d’en être suspectes, au-delà d’une redondance naturelle, ce qui crée des motifs détectables ou des signatures mathématiques.

Analyse des artefacts de compression : Les contenus générés par l’IA comportent souvent des motifs de compression artificiels qui diffèrent des fichiers bruts issus d’un appareil photo, ce qui révèle des origines algorithmiques et non optiques.

Outils de détection professionnels : La technologie TrueMedia.org a la capacité d’analyser les médias suspects et d’identifier les infox audio, image et vidéo. Parmi les exemples d’infox signalés récemment par TrueMedia.org, on notera deux photos, l’une censée montrer l’arrestation de Donald Trump et l’autre représenter Joe Biden avec des militaires haut gradés.

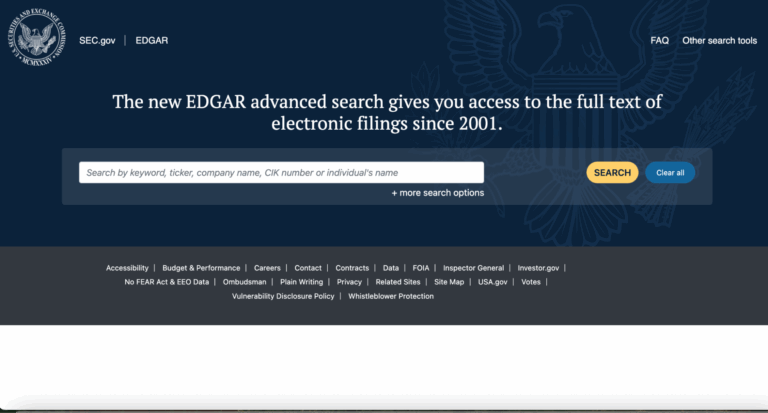

Vérification urgente en 30 secondes :

Avant d’analyser des images suspectes, entraînez-vous sur un document fiable :

- Importez votre photo dans Image Verification Assistant.

- Cet outil vous dira s’il risque de s’agir d’un faux, et à quelle probabilité.

- Faites une recherche plus poussée sur l’image si ce taux est égal ou supérieur à 70 %.

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) :

- Vérification visuelle de la texture : Zoomez à 100 % sur certaines zones, de la peau ou une partie de ciel, par exemple. Examinez le grain de peau ou l’apparence du ciel. Observez-vous des zones hétérogènes, comme dans la vraie vie, ou constatez-vous une trop grande régularité, une perfection quasi mathématique ? Les vraies photos contiennent des éléments de chaos naturel, tandis que l’IA crée souvent des motifs qui sont uniformes et donc suspects.

- Outil de détection automatisée : Importez l’image dans TrueMedia.org (un site gratuit). Cet outil soumet l’image à un logiciel de détection d’IA qui analyse les signatures mathématiques cachées que nous avons évoquées plus haut. Il vous indique la probabilité que l’image ait été générée par l’IA.

- Vérifiez les informations cachées du fichier : Faites un clic droit sur le fichier image et sélectionnez “Properties” (si vous utilisez un PC) ou “Get Info” (pour un Mac). Regardez les métadonnées, pour savoir quel logiciel a été utilisé pour créer le fichier, et quand. Les images générées par l’IA comportent souvent des horodatages du logiciel d’édition ou des outils de création, qui ne correspondent pas à la date ou à la manière dont la photo est censée avoir été prise.

- Analyse de la surface : Cette étape est différente de la vérification de la texture. En effet, il s’agit de surfaces qui devraient être naturellement imparfaites, comme un mur ou de l’eau. L’IA a tendance à “retoucher” ces surfaces, en les rendant lisses au point d’avoir un aspect artificiel, alors que sur une vraie photo, de tissu par exemple, on voit des petites inégalités, des variations, ou de l’usure.

A chaque étape, vous pouvez identifier différents types d’erreurs liées à l’IA. C’est un peu comme si vous réalisiez plusieurs tests différents pour être sûr de votre conclusion.

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) :

Forensically : Il s’agit d’une série d’outils gratuits, qui permettent d’analyser les bruits de manière exhaustive, et de visualiser le domaine fréquentiel.

Analyse du domaine fréquentiel : Détection technique de modèles mathématiques propres à l’IA.

Catégorie 4 : Artefacts vocaux & audio — Quand les voix de synthèse se trahissent

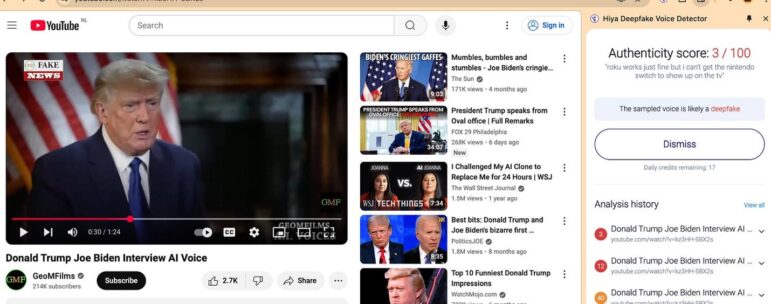

Analyse d’une infox audio de Donald Trump générée par l’IA. Image : YouTube, via Henk van Ess

Le narratif : La technologie de clonage de voix peut reproduire la voix de n’importe quelle personne à partir de quelques secondes d’audio, mais elle laisse des traces qui prouvent qu’il s’agit d’une voix artificielle, dans la manière de s’exprimer, l’authenticité émotionnelle et les caractéristiques acoustiques. Les voix de synthèse atteignent une précision impressionnante, mais elles ont toujours du mal à reproduire certains éléments humains subtils qui rendent un discours vraiment authentique.

Exemples d’imposture audio : En mars 2019, le PDG d’une société énergétique britannique a reçu un appel de son “patron” à l’accent allemand parfait, lui demandant de faire un virement bancaire important. C’est seulement quand il a reçu un second appel, suspect, d’un numéro autrichien, que la supercherie à l’IA a été révélée. Plus récemment, le consultant politique Steven Kramer a payé 150$ pour mettre en place un appel robotisé imitant la voix du président des Etats-Unis de l’époque, Joe Biden, qui exhortait les gens à ne pas aller voter lors de la primaire démocrate dans le New Hampshire en 2024.

Rapidité et coût des faux contenus audio : Selon les poursuites engagées contre Kramer, il a fallu moins de 20 minutes pour créer l’appel robotisé, qui n’a coûté qu’un dollar. Kramer a déclaré à CBS News que son initiative lui avait rapporté “l’équivalent de 5 millions de dollars en termes de publicité”.

Les indices concernant la manière de s’exprimer : Lindsay Gorman, qui étudie les nouvelles technologies et la désinformation, a déclaré à NBC News que l’on trouve souvent des indices dans les infox : « La cadence, en particulier vers la fin, semble robotique, peu naturelle. C’est l’un des signes qui indique potentiellement un contenu audio artificiel.”

- Cadence peu naturelle, sans la respiration et les hésitations normales.

- Prononciation impeccable, sans les imperfections du discours naturel.

- Inflexion robotique sur certains mots ou expressions.

- Absence de bruit ambiant, ce qui est anormal.

- Expressions ou terminologie que la personne n’emploierait jamais.

Erreurs de logique linguistique : Dans une affaire d’infox qui a été mise au jour, l’IA disait “livres sterling 35 000”. Le fait d’indiquer la monnaie avant la somme, de manière peu naturelle à l’oral, en anglais, a permis de détecter un fake.

Vérification urgente en 30 secondes (infos de dernière minute) :

Jetez un coup d’oeil au plugin Hiya Deepfake Voice Detector, proposé par Chrome (vous pouvez l’utiliser 20 fois par mois). Il a passé avec succès le test vidéo Trump-Biden.

Il s’agit d’une extension de Chrome qui analyse les documents audio en temps réel pour déterminer si ce que vous entendez est une vraie voix humaine ou un document créé par l’IA.

Voici ce qu’il fait :

- Il analyse les voix des contenus vidéo et audio que lit votre navigateur Chrome.

- Il obtient un résultat instantanément. Il ne lui faut qu’une seconde d’audio pour se prononcer.

- Il fonctionne quel que soit le site, qu’il s’agisse de plateformes de réseaux sociaux, de sites d’information ou de plateformes vidéo.

- Il détecte les discours ressemblant à ceux d’êtres humains, créés par les principaux outils de voix de synthèse générés par l’IA.

- Il peut analyser plusieurs langues.

- Il fonctionne en temps réel, pendant que vous surfez sur le net.

Mise en garde : Etant donné que ce plugin utilise des algorithmes probabilistes, il ne sera pas fiable à 100 % à chaque fois.

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) :

- Essayez de détecter les caractéristiques d’un discours naturel : La cadence et la prononciation vous donnent-elles l’impression que c’est bien un être humain qui parle ?

- Procédez à des vérifications contextuelles : Cette personne a-t-elle pu faire cette déclaration à ce moment-là ?

- Vérifiez l’authenticité émotionnelle : L’émotion exprimée correspond-elle au contenu et au contexte ?

- Appelez le numéro officiel de la personne pour toute vérification audio urgente.

- Posez des questions auxquelles seule la personne concernée peut répondre.

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) :

- Téléchargez l’intégralité de la séquence audio.

- Copiez-la dans Notta.ai et attendez que la transcription soit prête.

- Pendant ce temps, importez dans Claude cinq ou six séquences audio authentifiées de la même personne ou des transcriptions.

- Demandez-lui de réaliser une analyse sémantique et de classer les thèmes, les habitudes de langage et de grammaire, le style, la tonalité de la voix.

- Importez ensuite la transcription de l’audio qui vous paraît suspect et demandez à Claude de la comparer et de rechercher des anomalies.

Catégorie 5 : Logique temporelle et contextuelle — Quand l’idée générale échappe à l’IA

Image générée par l’IA censée représenter une photo d’une information télévisée sur une manifestation à propos du climat, à Paris. Image : Henk van Ess

Le narratif : L’IA crée du contenu qui repose sur des motifs visuels, sans comprendre le contexte du monde réel, la logique temporelle ou la pertinence d’une situation. Ce qui génère des contenus qui sont convaincants pris isolément, mais qui ne sont pas cohérents si on les examine en faisant preuve de simple bon sens.

La tromperie de la vidéo sur une prison en Iran : Une vidéo sophistiquée, générée par l’IA, était censée montrer une frappe de missiles israélienne sur la prison d’Evin, en Iran, en juin 2025, mais elle avait été générée à partir d’une photo de 2023. Parmi les principaux indices de détection, on compte les décalages saisonniers (des arbustes sans feuilles sur des images censées avoir été tournées en été), une correspondance parfaite de détails qui défie les probabilités, et un timing impossible.

Vérification urgente en 30 secondes (infos de dernière minute) : L’IA crée des contenus convaincants, au niveau visuel, mais des liens logiques fondamentaux lui échappent souvent entre le timing, le lieu, et les circonstances. Quand il s’agit d’informations de dernière minute, fiez-vous à votre propre connaissance du monde réel pour déceler immédiatement des impossibilités qui nécessiteraient une analyse complexe si elles devaient être vérifiées plus tard.

- Vérifications saison / météo : La végétation, la lumière et les vêtements correspondent-ils à la date et au lieu invoqués ?

- Vérification de l’époque en termes de technologie : Y a-t-il des appareils, des véhicules ou des infrastructures qui sont anachroniques ?

- Avez-vous le sentiment que quelque chose ne va pas au niveau géographique ? L’architecture, la signalétique et le paysage correspondent-ils au lieu invoqué ?

- Evaluation éclair de la crédibilité des sources : L’origine du contenu est-elle en adéquation avec sa qualité et avec les conditions d’accès ?

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) : Cette analyse plus approfondie sollicite vos compétences pour confronter les affirmations et les faits vérifiables. L’IA a du mal avec la nature interconnectée des événements du monde réel, et elle crée des contenus qui peuvent passer avec succès un examen visuel mais qui ne résistent pas à un examen logique, quand on les compare à des sources de données externes.

- Vérification de la météo : Vérifiez les archives météo en fonction des dates et des lieux invoqués, et comparez-les aux conditions météo apparentes.

- Vérification des points de repère architecturaux : Vérifiez que les bâtiments, les panneaux et les infrastructures visibles existent bien à l’endroit invoqué.

- Analyse des éléments culturels : Confirmez que le style de vêtements, les comportements et la dynamique sociale sont en adéquation avec le contenu géographique et culturel.

- Evaluation de l’époque : Faites des recherches pour déterminer si, en toute logique, les différents événements invoqués ont pu avoir lieu au même moment.

- Enquête sur les sources : Examinez la manière dont le contenu se propage, en comparaison avec les modèles de distribution habituels pour des événements similaires.

- Recherche angles multiples : Recherchez d’autres documents sur le même événement, auprès de sources indépendantes.

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) : Pour les informations d’importance critique, traitez les indices liés au contexte comme autant de pièces d’un puzzle technico-légal, chacune d’entre elles nécessitant une vérification systématique, en la comparant avec des faits avérés. Cette approche globale constitue une matrice de probabilité qui repose sur plusieurs incohérences, plutôt que sur des arguments irréfutables isolément.

- Reconstitution exhaustive des éléments de temps : Etablissez une chronologie détaillée des événements invoqués, et recoupez tous les éléments visuels.

- Vérification des données géographiques : Utilisez les images satellite, Street View, et les services d’experts locaux pour confirmer les détails du lieu concerné.

- Expertise technico-légale saisonnière / environnementale : Consultez des experts en botanique, des météorologistes et des sources locales sur les conditions environnementales.

- Evaluation de l’authenticité culturelle : Interviewez des experts régionaux sur les normes comportementales, les us et coutumes ainsi que les codes vestimentaires.

- Analyse des anachronismes techniques : Vérifiez que tous les appareils, les véhicules et les infrastructures visibles existaient bien au moment et à l’endroit invoqués.

- Enquête sur les sources : Retracez l’historique complet de la distribution du contenu et comparez avec d’autres exemples pour essayer de retrouver des événements similaires et authentiques.

- Réseau de consultation d’experts : Contactez les journalistes locaux, les universitaires et les autorités publiques qui connaissent bien le lieu ou la situation invoqués.

- Réalisation d’une matrice de probabilité : Accordez une note à chaque élément logique et réalisez une évaluation complète de l’authenticité du contenu.

Catégorie 6 : Reconnaissance du comportement — Quand l’IA ne comprend pas l’être humain

Image générée par l’IA censée représenter des manifestants en train de défiler dans une rue d’une grande ville. Image : Henk van Ess

Le narratif : L’IA peut reproduire l’apparence humaine mais elle a du mal avec les comportements humains authentiques, la dynamique sociale et les modes d’interaction naturels. Cela crée des incohérences décelables dans les scènes de groupe, les dynamiques de groupe et les comportements individuels que les observateurs qui ont suivi une formation sont en mesure de détecter.

Vérification urgente en 30 secondes (infos de dernière minute) : L’IA crée des images de foules qui ont une apparence réaliste à première vue, mais dont les comportements peu naturels trahissent le manque d’authenticité. Quand il s’agit d’infos de dernière minute, demandez-vous si les gens se conduisent comme des personnes le feraient dans ces circonstances, et non comme des acteurs numériques dont le comportement a été programmé.

- Examen de l’uniformité de la foule : Y a-t-il trop de personnes de la même classe d’âge, qui ont une apparence physique ou un style vestimentaire similaires ?

- Vérification de l’attention : Est-ce que tout le monde regarde l’appareil photo ou dans la même direction, ou bien y a-t-il les variations qu’on serait en droit d’attendre ?

- Avez-vous l’intuition qu’il n’y a pas d’authenticité émotionnelle ? Les expressions des visages sont-elles en adéquation avec l’ambiance et l’intensité supposées de l’événement ?

- Evaluation du réalisme des mouvements : Les espaces entre les personnes et leur langage corporel sont-ils naturels, ou bien ces personnes ont-elles été positionnées de manière artificielle ?

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) : Cette analyse fait appel à votre compréhension de la dynamique sociale, pour identifier les erreurs de l’IA quand elle cherche à reproduire un comportement de groupe authentique. Dans la réalité, on trouve dans les foules des modes de comportement complexes que les données d’entraînement de l’IA ne peuvent pas saisir pleinement, ce qui crée une uniformité artificielle décelable dans des images de rassemblements censés avoir été improvisés.

- Evaluation de la diversité démographique : Identifiez les classes d’âge et les styles vestimentaires, et évaluez la représentation ethnique. Constatez-vous une homogénéité improbable ?

- Examen des interactions sociales : Les conversations, les relations et la dynamique de groupe sont-elles authentiques, ou les personnes ont-elles été mises en scène ?

- Vérification des réactions à l’environnement : Les gens réagissent-ils de manière proportionnée à la météo ambiante, à la lumière, aux bruits ?

- Examen du comportement culturel : Les normes sociales, l’espace entre les personnes et leurs modes d’interactions sont-ils en adéquation avec le contexte invoqué ?

- Analyse de l’expression individuelle : Essayez de repérer des expressions particulières sur les visages, ainsi que des émotions authentiques. Ou bien ne voyez-vous que des réactions uniformes ?

- Evaluation du réalisme des mouvements : Constatez-vous des asymétries naturelles et des singularités, ou bien des mouvements sans à coups, artificiels ?

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) : Pour les informations d’une importance critique, considérez les comportements humains comme des éléments de preuves qui nécessitent une analyse systématique des modèles sociaux. Cette approche exhaustive vous permet de déterminer si la trame complexe des interactions humaines est compatible avec les circonstances invoquées.

- Analyse sociologique de la foule : Consultez des experts en psychologie de foule pour vérifier si la dynamique de groupe est réaliste, vu le type d’événement.

- Vérification de l’authenticité culturelle : Interviewez des spécialistes régionaux sur les comportements sociaux, les codes vestimentaires et les modes d’interaction. Sont-ils adaptés à la situation ?

- Evaluation démographique : Effectuez des recherches pour déterminer si la composition de la foule correspond à la norme pour le même genre d’événement.

- Examen technico-légal des comportements individuels : Analysez quelques personnes en particulier pour essayer de trouver des personnalités et des relations cohérentes, ainsi que des réactions émotionnelles authentiques.

- Etude de l’adaptation à l’environnement : Vérifiez si les réactions de la foule à la météo, au bruit et à la logistique correspondent à ce qui peut se passer dans la réalité.

- Comparez avec d’autres événements : Comparez avec des images vidéo ou des photos authentifiées, prises lors d’événements similaires qui ont eu lieu dans la même région ou dans le même contexte.

- Consultation d’experts : Contactez des anthropologues, des sociologues et des journalistes locaux qui connaissent bien la dynamique sociale de la région.

- Analyse des micro-expressions : Consultez des experts pour leur demander d’examiner les expressions sur les visages et d’essayer de détecter des réactions émotionnelles authentiques ou, au contraire, générées artificiellement.

- Utilisation des réseaux sociaux : Retracez les relations entre individus pour vérifier l’authenticité de la formation du groupe ou, au contraire, faire la preuve d’un rassemblement artificiel.

Catégorie 7 : L’intuition — Le bon vieux système de détection

Image générée par l’IA censée représenter le président de la Biélorussie tenant de manière incongrue un cornet de frites lors d’une rencontre officielle. Image : Henk van Ess

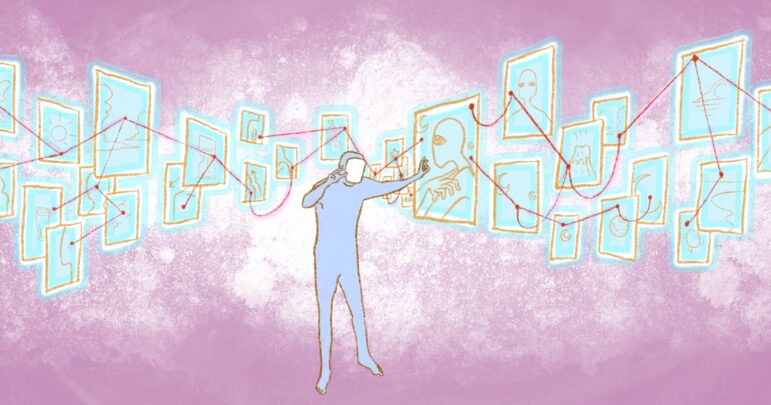

Le narratif : Nos cerveaux ont développé une capacité de reconnaissance sur plusieurs millions d’années. Les modèles de l’IA proviennent de données d’entraînement et de processus algorithmiques. Quand quelque chose ne correspond pas aux attentes naturelles, conformes à la perception humaine, l’intuition est souvent le détecteur le plus rapide et le plus fiable, avant de procéder à une analyse technique.

Quand l’IA est démasquée : En 2019, des utilisateurs de réseaux sociaux ont immédiatement signalé une image virale qui avait pour légende “street shark” (“requin des rues”) lors de l’ouragan Florence, aux Etats-Unis. L’image était correcte, d’un point de vue technique, mais les personnes qui l’ont vue ont eu le sentiment qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Or leur instinct ne les a pas trompés. Des recherches inversées ont révélé qu’il y avait eu une insertion numérique. Les journalistes expérimentés savent reconnaître les images tournées par des amateurs quand elles semblent avoir une trop grande qualité cinématographique pour être vraies, ou encore quand des événements censés avoir eu lieu spontanément font l’objet d’une documentation parfaite.

Fait amusant : pendant plus d’une décennie, plusieurs fakes similaires impliquant un requin ont été publiés suite à des ouragans, mais il y a bel et bien eu un cas qui a été authentifié.

Vérification urgente en 30 secondes : Fiez-vous à votre expérience quand vous disposez de très peu de temps. Identifiez-vous un paradoxe relatif à la qualité ? Par exemple, un film amateur qui serait digne de productions hollywoodiennes ? Ou bien notez-vous un timing opportun, alors qu’il s’agit d’événements prétendument chaotiques pourtant parfaitement documentés ? Votre bon vieux système intuitif repère souvent ce genre de paradoxes, avant que l’analyse technique ne vienne les confirmer.

- Première impression : Avez-vous le sentiment qu’il s’agit de quelque chose d’authentique ou d’artificiel ? (Fiez-vous à un éventuel sentiment de malaise par rapport aux représentations artificielles d’êtres humains, sentiment que l’on appelle également “vallée troublante”.)

- Paradoxe du coût de la production : Un film amateur présente-t-il la qualité adéquate ? (Pour 8$, il est désormais possible de créer de toutes pièces des scandales politiques qui ont l’air professionnel, n’est-ce pas ?)

- Vérification du timing : La documentation parfaite des événements est-elle trop rapide pour un enregistrement réel ?

- Test de la manipulation des émotions : Le contenu est-il conçu dans le seul et unique but de provoquer une réaction émotionnelle chez le lecteur – et donc un partage rapide – plutôt que de l’informer ?

Vérification technique en cinq minutes (infos ordinaires) : Faites confiance à votre intuition et effectuez une vérification systématique en examinant les éléments spécifiques qui vous ont paru suspects, grâce à votre expérience. Quand votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, identifiez ce qui vous gêne puis adoptez une démarche logique.

- Vérification approfondie de la logique du contexte : Le scénario est-il sensé, vu votre connaissance de la réalité ?

- Investigation sur la crédibilité des sources : L’origine du contenu est-elle compatible avec la sophistication technique et avec les conditions d’accès ?

- Analyse du narratif : Les informations s’alignent-elles trop parfaitement avec les tensions politiques ou sociales actuelles ?

- Audit des incohérences techniques : La qualité, l’éclairage ou l’audio correspondent-ils aux circonstances invoquées ?

- Répertoriez les erreurs : Documentez les éléments spécifiques qui vous paraissent douteux ou impossibles en fonction du contexte.

- Evaluation du manque d’adéquation entre la source et le contenu : Signalez les contenus trop sophistiqués pour des amateurs ou des sources anonymes, sans explication.

Enquête approfondie (reportage aux enjeux importants) : Pour les informations d’importance critique, considérez que votre intuition est le point de départ d’une vérification exhaustive. Vous avez identifié des anomalies, grâce à votre expérience. Examinez ensuite de manière systématique chacun des éléments qui vous a paru suspect pour réaliser une évaluation fondée sur des preuves.

- Examen technico-légal : Répertoriez tous les éléments qui vous paraissent suspects puis déterminez en quoi chacun d’entre eux ne correspond pas à ce vous êtes en droit d’attendre.

- Enquête sur les paradoxes de la production du contenu : Estimez les ressources qui auraient été nécessaires, en réalité, et comparez-les avec les capacités d’un amateur.

- Analyse de l’impossibilité contextuelle : Effectuez une comparaison entre les scénarios en présence et les faits concrets, avec l’aide des experts que vous aurez consultés.

- Evaluation de la manipulation des émotions : Analysez la structure du contenu pour identifier d’éventuels éléments déclencheurs viraux conçus spécialement dans cette optique. Ou, au contraire, s’agit-il d’un partage d’information naturel ?

- Recherche d’incohérences techniques : Analysez les décalages en termes de qualité, d’éclairage et d’audio, image par image.

- Vérification de l’authenticité des sources : Enquêtez pour savoir si l’origine invoquée a pu, raisonnablement, produire ce contenu.

- Détection relative à la construction du narratif : Examinez la manière dont l’information est construite, pour tenter d’identifier des aspects artificiels. Ou, au contraire, l’enchaînement des événements vous paraît-il naturel ?

- Consultation d’experts pour identifier des incohérences : Demandez l’aide d’enquêteurs expérimentés dans les évaluations indépendantes et intuitives.

- Analyse du seuil de confiance : Documentez les éléments qui vous paraissent suspects et qui justifient que l’on rejette le contenu malgré sa qualité technique.

Quand faire confiance à votre intuition :

- Quand plusieurs éléments vous paraissent suspects, même si vous ne pouvez pas identifier de problèmes spécifiques.

- Quand un contenu suscite en vous une réaction émotionnelle immédiate, cela veut dire qu’il a été conçu pour vous dissuader de l’analyser.

- Quand la source, le timing ou le contexte révèlent des incohérences.

- Quand la qualité technique ne correspond pas au niveau d’expérience de la personne qui a soi-disant créé le contenu.

- Quand votre cerveau détecte un paradoxe sur la qualité du contenu ou un timing dont vous avez démontré l’opportunité.

La réalité : Pas de solutions parfaites

Conclusion : Ces sept catégories de moyens de détection de l’IA et le nouvel outil — ratés anatomiques, non respect des lois de la physique, signatures techniques, artefacts vocaux, logique contextuelle, modes de comportement et intuition — fournissent un arsenal exhaustif aux journalistes qui travaillent avec des délais serrés pour qu’ils puissent évaluer l’authenticité de contenus. Associés à des outils de détection professionnels et à des règles éditoriales actualisées, ils peuvent nous permettre de rester crédibles. Luttez contre le feu avec le feu. Utilisez l’IA pour détecter l’IA. Et contribuez ainsi à préserver ce qui subsiste de notre réalité partagée.

Traduction de l’anglais : Béatrice Murail

Le Néerlandais Henk van Ess s’attaque à l’IA pour trouver des informations dans les données. Il applique sa technique à l’investigation et met au point des outils à l’usage du public, comme SearchWhisperer et AI Researcher. Formateur dans les rédactions du monde entier, notamment le Washington Post, Axel Springer, la BBC et DPG, il gère Digital Digging, où le renseignement de source ouverte (RSO) fait face à l’IA. Il est assesseur pour le Réseau international de vérification des faits (IFCN) de Poynter et du Réseau européen des normes de vérification des faits (EFCSN, European Fact-Checking Standards Network).

Le Néerlandais Henk van Ess s’attaque à l’IA pour trouver des informations dans les données. Il applique sa technique à l’investigation et met au point des outils à l’usage du public, comme SearchWhisperer et AI Researcher. Formateur dans les rédactions du monde entier, notamment le Washington Post, Axel Springer, la BBC et DPG, il gère Digital Digging, où le renseignement de source ouverte (RSO) fait face à l’IA. Il est assesseur pour le Réseau international de vérification des faits (IFCN) de Poynter et du Réseau européen des normes de vérification des faits (EFCSN, European Fact-Checking Standards Network).

17.12.2025 à 19:54

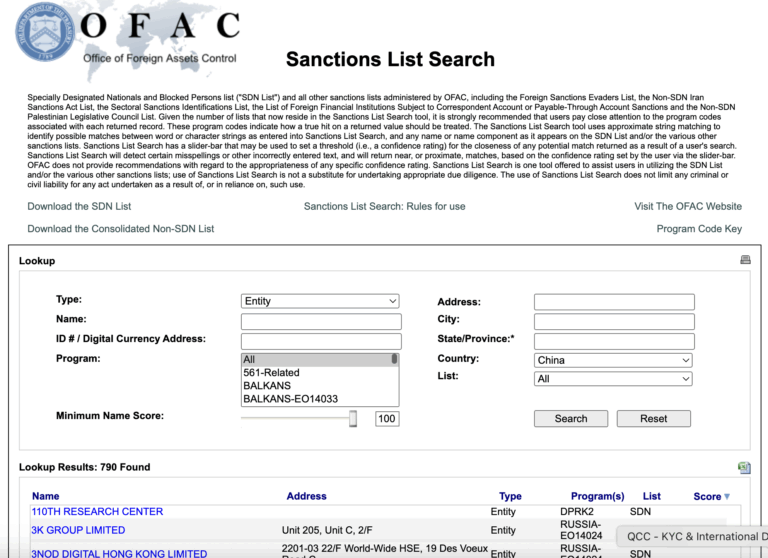

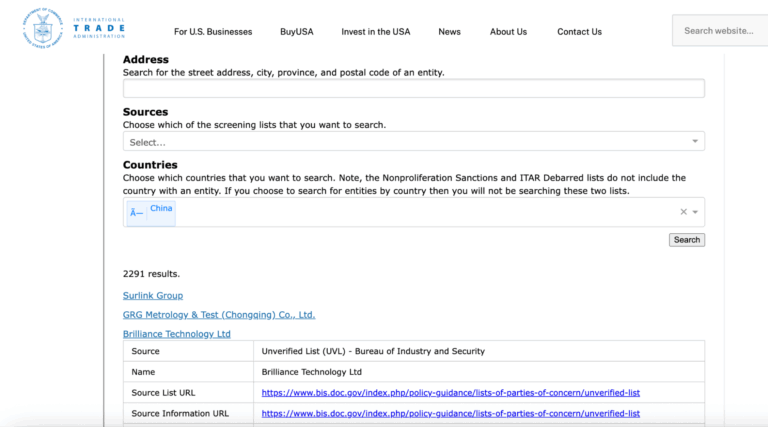

Guide pour enquêter sur les entreprises chinoises en open source

Ce guide présente aux journalistes des sources d'information précieuses pour les enquêtes axées sur la Chine ainsi que des méthodes pratiques pour accéder aux meilleurs outils d'enquête.

Ce guide présente aux journalistes des sources d'information précieuses pour les enquêtes axées sur la Chine ainsi que des méthodes pratiques pour accéder aux meilleurs outils d'enquête.Texte intégral (15406 mots)

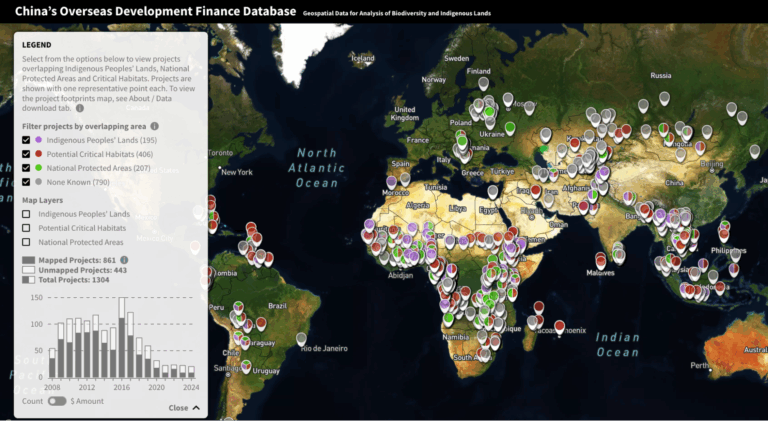

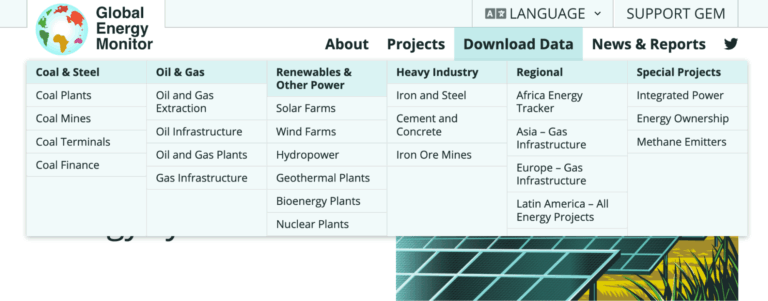

Pour les journalistes qui couvrent la Chine, exploiter les bases de données en open source pour comprendre le pays est désormais essentiel, et de plus en plus compliqué. A mesure que la Chine devient une super puissance mondiale, avec une population de 1,4 milliards d’habitants et avec la deuxième économie de la planète, d’une valeur de plus de 17 000 milliards de dollars, les activités des entreprises, les politiques publiques et les investissements internationaux ont un impact direct sur les informations rapportées dans toutes les rubriques journalistiques, depuis le monde des affaires jusqu’aux nouvelles technologies, en passant par les droits humains et la sécurité nationale. Vu l’influence dont jouit le pays dans le monde entier grâce à des infrastructures valant des milliers de milliards de dollars, comme la Nouvelle route de la soie (NRS), et à sa présence militaire en pleine expansion, les rédactions du monde entier doivent réaliser des enquêtes approfondies sur les entreprises chinoises, si elles veulent informer leur audience sur les événements qui affectent leur vie au quotidien.

Malgré la demande d’informations fiables sur la Chine, les conditions de travail des journalistes internationaux se sont beaucoup dégradées depuis quelques années. Le contrôle exercé sur les médias chinois spécialisés dans le journalisme d’investigation s’est intensifié à partir de la fin des années 2000, sans parler des pressions commerciales. Quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir fin 2012, les dirigeants ont pris des mesures pour asseoir leur contrôle sur les enquêtes plus indépendantes. Ce contrôle exercé sur les médias chinois a été suivi de plus grandes restrictions concernant le travail des médias internationaux, qui s’étaient montrés efficaces pour utiliser des documents officiels, des posts sur les réseaux sociaux ou des archives d’entreprises pour dévoiler, par exemple, la situation patrimoniale de hauts responsables du Parti communiste chinois, ou pour mettre au jour des violations des droits humains dans des régions comme le Xinjiang, où vit la minorité ouïgoure.

La Chine a mis en place deux types d’obstacles pour limiter les enquêtes. D’un côté, les autorités ont pris des mesures pour réprimer l’information à la source, en restreignant l’accès aux bases de données et en réduisant les communications, ainsi qu’en pratiquant une censure d’internet et une surveillance à grande échelle. Des recherches universitaires ont montré que les autorités chinoises s’abstiennent de plus en plus de rendre publics des documents d’orientation officiels — 54,5 % des documents de très grande importance du Conseil des affaires de l’Etat ont été rendus publics en 2022, contre 88 % en 2018. D’un autre côté, on assiste à une campagne concertée pour entraver le travail des journalistes étrangers de manière directe — en les intimidant, ou en les menaçant de retirer leur visa ou de les expulser — ou indirecte, en mettant la population en garde contre tout contact avec des journalistes, et en allant même, dans certains cas, jusqu’à faire pression sur des sources pour qu’elles poursuivent en justice les journalistes qui les ont interviewées avec leur accord. Le harcèlement de journalistes, étrangers notamment, a, dans une certaine mesure, été normalisé, en tenant un discours pétri de nationalisme et de sécurité nationale.

Avec ces restrictions, la Chine renonce de manière systématique aux promesses d’ouverture faites par le gouvernement, et leur mise en oeuvre méthodique a modifié en profondeur les conditions de travail des journalistes étrangers qui enquêtent sur la Chine. En conséquence, ils ont besoin de nouveaux moyens pour réaliser des enquêtes sur le pays, même s’ils ne s’y trouvent pas physiquement.

Dans ce guide, nous présentons aux journalistes des sources d’information précieuses pour enquêter sur la Chine. Nous leur proposons des méthodes pratiques pour accéder à des documents et pour les utiliser, afin de réaliser des enquêtes percutantes et bien sourcées.

Réaliser des enquêtes de l’extérieur du pays

Pour les journalistes qui ne sont pas présents en Chine et qui essaient d’enquêter, l’infrastructure particulière d’internet dans le pays s’ajoute aux difficultés. La batterie de moyens de contrôle en cybersécurité appelée “la grande muraille pare-feu”, associée à des mesures strictes se référant à une vague définition de la souveraineté, fait que beaucoup de techniques de recherche habituelles et de méthodologies conventionnelles de renseignement de source ouverte (RSO) s’avèrent globalement inefficaces pour les journalistes. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres contextes autoritaires, où les VPN et autres outils de contournement permettent un accès satisfaisant, le système de censure sophistiqué de la Chine, l’obligation de s’inscrire sous son vrai nom en vertu de la Loi sur la cybersécurité, les mécanismes de blocage géographique et les contrôles d’accès selon les plateformes, sont autant d’entraves aux enquêtes, qui nécessitent dès lors des approches particulières.

Par ailleurs, l’écosystème de réseaux sociaux autonome de la Chine, qui comprend des plateformes comme Weibo, WeChat, Xiaohongshu et Douyin, applique des règles strictes, par exemple l’obligation de s’inscrire sous son vrai nom, ou encore des limites imposées à la production d’informations, décrites dans les Dispositions relatives à l’administration des services d’information sur internet. Toutes ces tactiques font qu’il est extrêmement difficile pour les journalistes étrangers, d’investigation ou autres, d’effectuer une veille sur les réseaux sociaux traditionnels et d’identifier de nouvelles sources.

Mais c’est la barrière linguistique qui pose peut-être le plus grand problème aux journalistes étrangers qui enquêtent sur la Chine. Les reporters doivent accorder la priorité aux sources en chinois, dans la mesure du possible, étant donné que les versions en anglais des sites officiels, des annonces faites par les entreprises et des informations en général, omettent fréquemment des détails d’importance qui figurent dans la version en chinois, et il s’agit souvent d’éléments cruciaux pour l’intérêt journalistique de l’enquête.

Pour les journalistes qui ne maîtrisent pas le chinois, l’extension Google Translate est un point de départ pratique. Elle propose des traductions suffisamment exactes pour développer une idée initiale de reportage et identifier des sources. Quand des citations précises et des détails spécifiques sont nécessaires pour pouvoir publier, DeepL, un service de traduction automatique neuronale (TAN) mis au point par DeepL SE, qui a son siège à Cologne, produit des traductions dont la qualité supérieure est reconnue par beaucoup de traducteurs et de documentalistes professionnels, tandis que des modèles d’IA comme ChatGPT, Claude et Gemini fournissent des traductions souvent plus nuancées, adaptées au contexte, en particulier pour les contenus politiques et techniques complexes. Cependant, les journalistes doivent être conscients du fait que les modèles d’IA peuvent être soumis à des limites d’utilisation et à des considérations relatives à la confidentialité des données, et que certains de ces modèles ne sont pas à une contradiction près, ce qui fait que les services de traduction dédiés sont plus indiqués. Une fois que les journalistes ont identifié les personnes, les entreprises ou les fonctionnaires les plus importants grâce à des sources chinoises, ils peuvent élargir le champ de leur enquête en utilisant des moteurs de recherche et des bases de données internationales (comme Factiva, Nexis Uni, Access World News et Bloomberg Terminal) pour trouver des déclarations réglementaires et des sujets en anglais, ainsi que des experts anglophones qui remettront les choses dans leur contexte et permettront de procéder à une vérification.

Un nombre incalculable d’enquêtes journalistiques sur certaines entreprises chinoises restent à mener, en utilisant les outils décrits dans ce guide. Si les journalistes maîtrisent les techniques adéquates et ont une approche créative de leur travail — et, c’est fondamental, si les médias encouragent de telles enquêtes – ils disposeront de suffisamment de données et de sources. En dépit des immenses défis à relever, le journalisme d’investigation sur les entreprises chinoises reste à la fois possible et fondamental, pour informer le monde entier sur l’une des puissances les plus influentes et les moins transparentes de la planète.

Première partie : Documents officiels | L’infrastructure de base de l’information

Malgré l’augmentation des restrictions, les sites officiels restent l’un des moyens les plus fiables pour trouver des renseignements sur les entreprises chinoises et leurs activités, même dans des domaines sensibles. Par exemple, les informations sur les activités des entreprises dans le Xinjiang sont souvent faciles d’accès. Elles figurent dans les communications des autorités ou dans des reportages réalisés par les médias d’État, et ne sont donc pas complètement inaccessibles.

L’enquête du New York Times sur les programmes de transfert de main d’oeuvre au Xinjiang, qui ont permis à des entreprises d’échapper à des sanctions tout en continuant à alimenter les chaînes d’approvisionnement mondiales, en est l’illustration. En plus du reportage effectué sur le terrain, l’enquête a reposé sur un élément fondamental : les informations communiquées par les autorités et par les entreprises, ainsi que la couverture par les médias officiels.

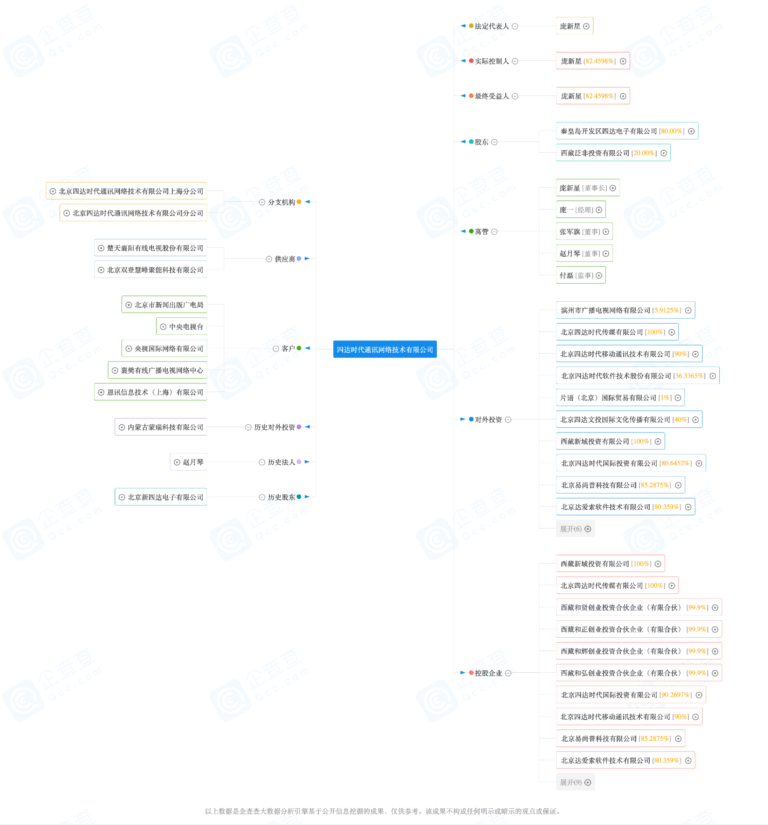

Capture d’écran d’un post sur le site de la Radio nationale chinoise (CNR), annonçant que du personnel originaire du Xinjiang s’est rendu en avion dans la province du Guangxi pour reprendre le travail dans des entreprises de technologie. Image : capture d’écran, CNR

Voici quelques sources parmi les plus importantes pour accéder aux informations publiques sur les entreprises chinoises.

Archives de l’enregistrement et de la réglementation des entreprises

En Chine, toutes les informations des entreprises sont conservées dans des dossiers exhaustifs qui font office de documentation juridique auprès des agences de réglementation gouvernementales, connues en Chine continentale sous le nom d’archives économiques et commerciales. Les agences de réglementation publient sur des sites spécialisés un certain nombre d’informations élémentaires sur les entreprises, notamment les noms des actionnaires, les noms des dirigeants et les changements concernant les fonds propres. Le Système national d’information des crédits aux entreprises (National Enterprise Credit Information Publicity System) est le premier point d’accès public pour obtenir ce genre d’information. Il propose des données officielles concernant l’enregistrement des entreprises, notamment la date de création, le capital social, les représentants légaux, le champ d’activité et les sanctions administratives, et ce, dans toutes les provinces et toutes les municipalités de la Chine (vous trouverez dans la deuxième partie de ce guide des conseils sur l’utilisation des outils qui permettent de trouver des renseignements sur les entreprises).

Systèmes d’information de l’agence de réglementation

En vertu du cadre juridique chinois, les entreprises sont réparties entre entreprises publiques et non publiques. Pour les entreprises publiques, les informations sont diffusées sur des canaux dédiés, selon des règles bien précises, par le biais de plateformes désignées par la Commission de réglementation des valeurs mobilière en Chine (China Securities Regulatory Commission). Les entreprises non publiques sont quant à elles extrêmement tributaires de la publication réglementaire faite par les autorités, étant donné que la plupart des activités des entreprises doivent être déclarées et passées en revue par différentes agences gouvernementales pour veiller au respect des lois en vigueur.

On trouve parmi ces principales catégories d’informations :

Base de données/Autorité |

URL |

Objectif/Contenu |

PROPRIETE INTELLECTUELLE & ACTIFS NUMERIQUES |

||

Enregistrement de la marque |

Demandes et enregistrements de marque |

|

Base de données relatives aux brevets |

Dépôts de brevet et d’archives liées à la propriété intellectuelle |

|

Enregistrement du nom de domaine |

Enregistrement du site internet et données relatives au propriétaire du nom de domaine |

|

RESSOURCES NATURELLES & ENVIRONNEMENT |

||

Plateforme des opérations immobilières |

Transferts de propriété et droits relatifs à l’utilisation des terres |

|

Agréments environnementaux |

Evaluations de l’impact environnemental

et de la conformité |

|

Permis de rejets polluants |

Autorisations de rejets polluants |

|

LICENCES & PERMIS D’EXPLOITATION |

||

Permis de télécommunications |

Licences et permis d’exploitation dans les télécommunications |

|

Franchise commerciale |

Autorisations de franchises commerciales |

|

Licences de ventes directes |

Permis de ventes directes pour les entreprises |

|

Génie civil |

Qualifications en génie civil |

|

SOINS & SECURITE |

||

Base de données des produits médicaux |

Autorisations des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des cosmétiques |

|

Autorisation de sécurité alimentaire |

Permis de sécurité et de production alimentaire |

|

Registre des organismes médicaux |

Licences et qualifications des établissements de santé |

|

Homologation de qualité des produits |

Homologations relative à la qualité, et normes |

|

INDUSTRIES FINANCIERES & SPECIALISEES |

||

Licences d’organismes financiers |

Permis de banques et de services financiers |

|

Registre de l’aviation civile |

Homologations pour l’aéronautique |

|

MARCHES PUBLICS |

||

Plateforme d’informations sur les marchés publics |

Données relatives aux appels d’offre et à l’attribution des contrats publics |

Données sur les investissements à l’étranger

La Plateforme des services publics ‘Going Out’ mise en place par le Ministère du Commerce propose des conseils exhaustifs aux journalistes qui souhaitent avoir accès non seulement aux statistiques concernant le commerce bilatéral, mais aussi aux informations détaillées sur la sous-traitance de contrats, qui révèlent quelles entreprises chinoises obtiennent d’importants contrats à l’international.

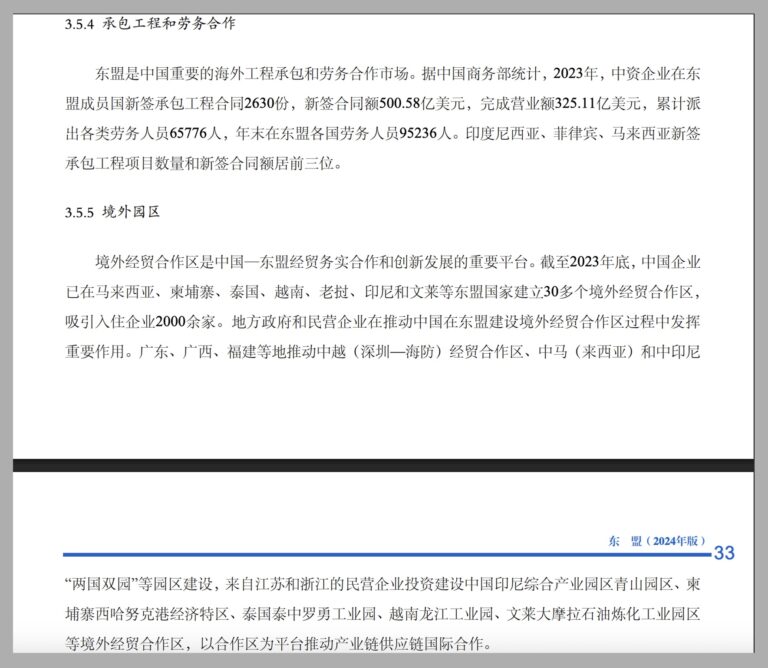

Capture d’écran : document du gouvernement chinois détaillant les contrats de génie civil passés avec l’étranger, ainsi que les zones de coopération économique dans les pays de l’ASEAN.

Sur cette plateforme, les journalistes peuvent aussi trouver des liens directs vers les sites de l’Office économique et commercial des ambassades de Chine dans le monde entier.

Par le biais de cette base de données, les journalistes peuvent identifier des activités commerciales en temps réel dans différents pays ; savoir quelles entreprises chinoises sont en contact avec des responsables locaux ; connaître l’ampleur et la portée des investissements qu’elles se proposent de faire ; et apprécier les avancées réalisées en termes de signature de contrats ou de partenariats.

Cette base de données sur les investissements chinois à l’étranger sert de socle aux activités de rétro-ingénierie des entreprises chinoises à travers les réglementations étrangères, une méthodologie que nous détaillons dans la quatrième partie de ce guide. Les journalistes peuvent exploiter l’obligation de rendre publiques certaines informations relatives aux activités à l’étranger, dans un souci de transparence, pour enquêter sur les entreprises chinoises qui restent opaques dans le paysage de l’information chinois.

Archives judiciaires et juridiques

Le système judiciaire chinois propose différents moyens pour trouver des informations juridiques potentiellement utiles pour les journalistes d’investigation. Les appareils judiciaires à tous les niveaux, dans chaque province et chaque région de la Chine, livrent des informations de nature juridique importantes sur leurs propres sites, notamment les annonces concernant les audiences des tribunaux, les affaires emblématiques et autres procédures judiciaires. Ce qui crée un réseau de sources d’information qui peut apporter des éléments contextuels supplémentaires et fournir des détails absents des principales bases de données nationales.

Au niveau central, deux plateformes principales constituent les piliers de la communication judiciaire en Chine : China Judgments Online (CJO) et China Enforcement Information Online. Ce sont des sources que les journalistes chinois utilisent fréquemment. Elles comprennent des fonctions de recherche faciles d’utilisation. Ces plateformes proposent l’intégralité des contenus des documents judiciaires, mais aussi les documents y afférents, des annuaires et les synthèses de certains dossiers.

China Judgments Online (CJO) est une plateforme incontournable, mais qui fait face à un nombre croissant de restrictions, pour enquêter sur les entreprises chinoises à partir de leurs litiges ou de violations des réglementations. Inaugurée en 2013, CJO a été pendant un temps la plus grande base de données au monde sur les décisions de justice, avec plus de 100 millions d’affaires répertoriées en 2020. Cependant, depuis 2021, les autorités chinoises ont fait en sorte que le public ne puisse plus avoir accès à plusieurs millions d’affaires, ce qui limite sérieusement l’intérêt journalistique de la plateforme. La Cour populaire suprême a en effet purgé les affaires qui comportaient des termes “sensibles” comme “Twitter”, “liberté d’expression” ou “dirigeants nationaux” ; éliminé toutes les affaires concernant les personnes “qui cherchent la polémique et qui créent des problèmes” (des termes généralement employés pour désigner des dissidents) ; et supprimé les affaires de corruption célèbres qui embarrassent le Parti.

La plateforme fait maintenant face à d’importantes restrictions qui limitent les recherches des journalistes. Les utilisateurs doivent s’inscrire en indiquant un numéro de téléphone chinois pour accéder à la base de données, ce qui permet aux autorités de suivre leurs recherches. Par ailleurs, les résultats sont limités aux 600 premières affaires identifiées. Le nombre des publications annuelles a chuté de 19,2 millions en 2020 à 5,11 millions en 2023, bien que des responsables chinois aient évoqué une remontée en 2024 avec 9,69 millions d’affaires. Malgré ces contraintes, CJO reste utile pour enquêter sur les litiges commerciaux et les violations des réglementations, pour effectuer des recherches sur l’obligation de vigilance des entreprises, pour documenter les affaires de poursuites liées à la liberté d’expression, et pour connaître les précédents juridiques dans des domaines non sensibles. Les journalistes doivent archiver immédiatement les affaires importantes, étant donné qu’elles peuvent être supprimées du site à tout moment.

China Enforcement Information Online suit les actions entreprises pour faire appliquer les décisions de justice, et reste accessible de manière plus systématique que CJO. Cette plateforme propose des informations précieuses sur les entreprises qui tombent sous le coup d’une procédure d’exécution, de saisie ou de gel des avoirs, de défaut de paiement et de non-conformité, ainsi que de restrictions de déplacement et de consommation imposées à des cadres. La plateforme est une ressource complémentaire importante pour enquêter sur les difficultés financières des entreprises et la question du respect des obligations.

Plateformes de données ouvertes des autorités locales

Les provinces et les grandes villes, en Chine, ont créé leurs propres plateformes de données accessibles dans le cadre d’initiatives numériques de plus grande envergure prises par les autorités, et d’un effort de transparence administrative. Ces plateformes sont apparues parallèlement à une politique de développement de la « smart city » et d’une modernisation en termes de gouvernance électronique, en adéquation avec les efforts déployés par les autorités locales pour améliorer les services publics, attirer les investissements, et faire preuve d’efficacité administrative.

On citera par exemple Shanghai Open Data, Beijing Open Data et Zhejiang Open Data. Ces plateformes proposent généralement des fichiers de données sur différents domaines d’activités des autorités, comme des statistiques économiques, une veille environnementale, des informations sur les services publics, et les autorisations administratives. La portée et la qualité des données varient énormément selon les systèmes juridiques : les régions plus développées économiquement proposent généralement des fichiers de données plus exhaustifs et mis à jour de manière plus régulière.

Pour les journalistes, ces plateformes peuvent documenter avantageusement un contexte local pour les enquêtes sur la Chine, et leur procurer des données de base pour qu’ils puissent enquêter sur les disparités régionales. Elles peuvent aussi leur permettre de mieux comprendre les priorités des autorités locales et leurs résultats. Toutefois, les données sont souvent expurgées avant d’être rendues publiques, et ne comprennent pas forcément d’informations sensibles sur les défis que rencontrent les autorités ou sur les résultats de politiques controversées. Les plateformes reflètent aussi l’approche sélective du gouvernement chinois en matière de transparence : il partage l’information à des fins d’efficacité administrative, et non pas dans le but de rendre des comptes. Les journalistes doivent recouper ces données officielles avec d’autres sources, et être conscients en permanence que ces informations ne représentent que ce que les autorités locales veulent bien communiquer, et qu’il n’y a pas de transparence administrative totale.

Médias d’Etat et communications officielles

Les médias d’Etat sont souvent considérés comme des organes de propagande, mais ce sont eux qui proposent la documentation la plus fiable pour savoir quelles entreprises ont le soutien des autorités, et dans quelle mesure elles s’efforcent de contribuer aux grands objectifs de l’Etat. Parmi les sources qui font autorité, on compte l’agence de presse Xinhua, le People’s Daily, China Central Television (CCTV) et China Daily, mais les journalistes doivent accorder la priorité aux journaux papier plutôt qu’aux sites. En effet, les sites des médias d’Etat opèrent en vertu de règles éditoriales relativement souples, et publient fréquemment des contenus sponsorisés pour générer des revenus. Par conséquent, ils font moins autorité.

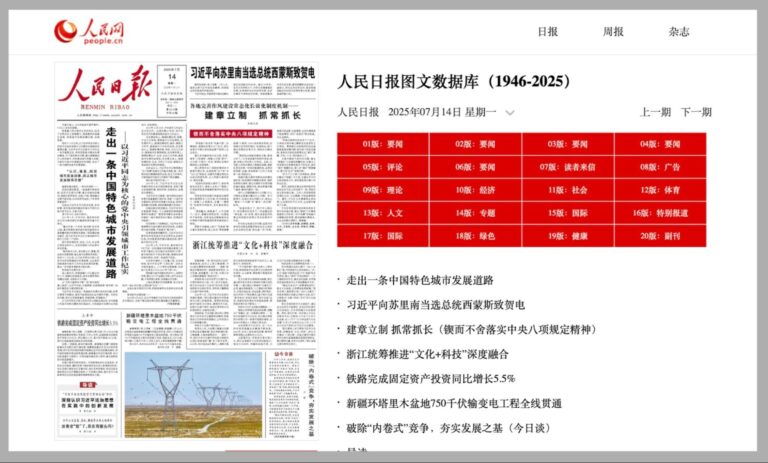

The People’s Daily (Le Quotidien du peuple) est considéré comme le baromètre le plus fiable concernant les orientations officielles, le journal papier étant soumis à un contrôle éditorial des plus stricts et, partant, étant un reflet fidèle des priorités des responsables du Parti. Ses archives numériques permettent d’avoir un accès exhaustif à toutes les éditions imprimées depuis 1946.

Le China Media Project, une initiative de recherche basée à Taïwan, est connu pour exploiter les reportages des médias d’Etat afin de réaliser d’autres reportages dans lesquels il demande des comptes. Son enquête sur China-Arab TV (CATV) a montré comment un réseau de télévision de Dubaï, indépendant en apparence, aurait été contrôlé par des intérêts chinois, et cela, en examinant de manière systématique les reportages des médias d’Etat, les déclarations d’entreprises et la couverture des rencontres officielles.

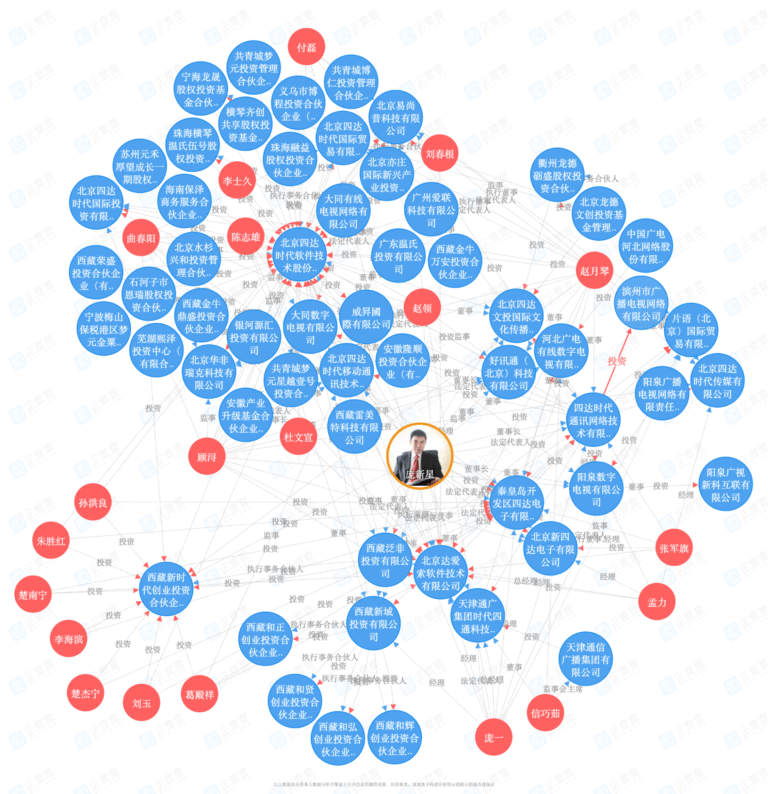

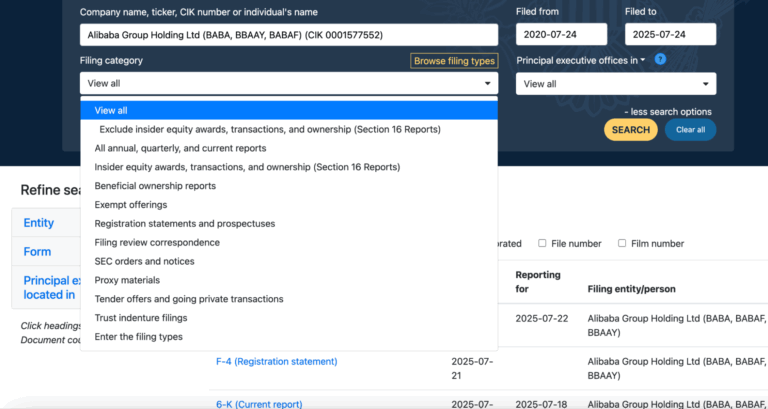

Deuxième partie : Bases de données commerciales et renseignement d’entreprise

En 2019, GIJN avait déjà publié un guide pour enquêter sur les entreprises chinoises. Mais la situation a beaucoup évolué depuis, même si les méthodologies de base restent pertinentes. Les plateformes commerciales sont devenues incontournables si l’on veut enquêter sur la structure des entreprises chinoises. En effet, elles permettent de se renseigner sur les entreprises de manière générale, d’avoir accès à des analyses financières sophistiquées, ou de comprendre les relations qu’entretiennent certaines entreprises. Cependant, ces plateformes font face à des restrictions d’accès croissantes, à mesure que les autorités chinoises appliquent un système de blocage géographique et des obstacles à l’enregistrement, forçant les journalistes à trouver des alternatives techniques et d’autres stratégies d’accès.

Canaux de communication pour les entreprises

Sites officiels et communiqués de presse des entreprises

Les canaux officiels des entreprises fournissent des informations facilement accessibles par le biais de leur site et de leurs plateformes médias, mais il est nécessaire de maîtriser des techniques d’analyse sophistiquées pour réussir à faire la distinction entre renseignements utiles et contenus promotionnels. Les entreprises créent en effet des contenus promotionnels de manière stratégique, en utilisant un langage choisi qui met l’accent sur le positif et minimise le négatif, parlant ainsi de “restructuration pour une plus grande efficacité” au lieu de “licenciements dus aux pressions financières”, par exemple. Elles livrent des informations de manière sélective, en insistant sur la croissance des revenus tout en faisant l’impasse sur les marges bénéficiaires en baisse, ou en mettant l’accent sur de nouveaux partenariats sans mentionner la perte de clients majeurs.

Communications d’informations sur les entreprises cotées en bourse

La Commission de réglementation des valeurs mobilières en Chine (China Securities Regulatory Commission) sert d’autorité de réglementation pour les entreprises publiques. Elle supervise environ 5 422 entreprises publiques cotées en bourse, et elle dispose de plusieurs journaux officiels désignés et de son site officiel CNINFO, que les entreprises publiques sont tenues d’utiliser pour communiquer. Toutefois, ces plateformes sont employées avant tout comme canaux pour que les entreprises puissent remplir leur devoir d’information, plutôt que pour proposer des contenus analytiques ou des informations utiles pour des enquêtes.

Autres sources d’informations sur les entreprises

Marché obligataire

Beaucoup d’entreprises se financent en émettant des obligations d’entreprises, ce qui implique des devoirs en termes de communications auprès des agences de notation — notamment des prospectus, des bilans financiers, ainsi que l’annonce d’événements importants comme les changements à la tête des entreprises — et la publication de rapports d’évaluation réguliers. Le marché des obligations d’entreprises en Chine opère par le biais de plateformes multiples, notamment ChinaBond, Shanghai Clearing House, National Association of Financial Market Institutional Investors, ChinaMoney, Shanghai Stock Exchange et Shenzhen Stock Exchange.

Par ailleurs, le Ministère des finances a créé la plateforme China’s Electronic Local Government Bond Market Access (CELMA), qui assure la transparence des émissions d’obligations d’Etat et de la participation d’entreprises à des projets de financement municipaux et provinciaux.

Ces sources proposent une couverture exhaustive de l’actualité des entreprises, notamment leur structure interne, leur analyse financière, leur situation de gestion et leur historique, qui fournissent des informations détaillées souvent impossibles à obtenir par d’autres moyens. Les rapports des agences de notation constituent des évaluations par des tiers particulièrement utiles pour statuer sur les opérations des entreprises et leur santé financière.

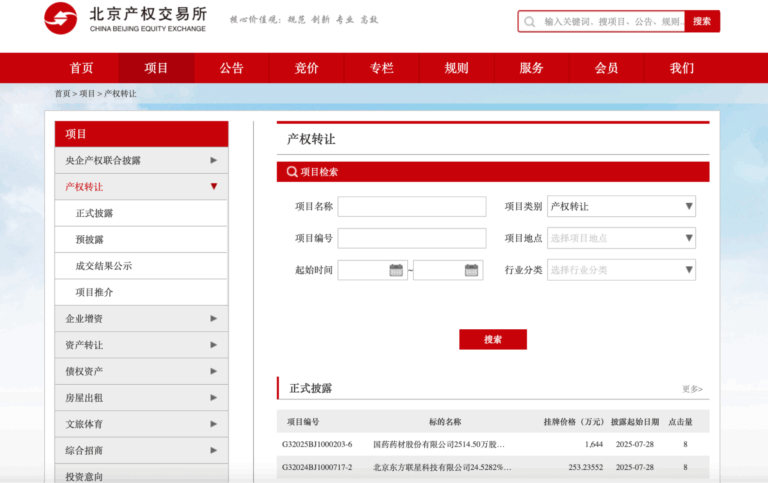

Centres d’échange des droits de propriété

Les entreprises d’Etat doivent procéder à des transactions publiques et donner des informations quand elles transfèrent des droits de propriété, notamment des fonds propres, des créances et des immobilisations. Les transferts de droits de propriété permettent souvent de pouvoir avoir accès pour la première fois à des informations concernant des entreprises non publiques. La plupart des provinces et des municipalités chinoises disposent d’un centre d’échange des droits de propriété, qui publie les détails des transactions sur des sites officiels. Beijing Equity Exchange et Shanghai United Assets and Equity Exchange traitent le plus grand nombre d’échanges, en particulier les transactions liées aux grandes entreprises d’Etat. Les informations fournies portent sur les structures de fonds propres, les données financières et les détails des transferts, ce qui offre une occasion unique d’en apprendre davantage sur des entreprises généralement peu transparentes.

Informations sur les partenariats

La communication sur les partenariats repose encore davantage sur les agences de réglementation. Les informations sur les partenariats de fonds privés peuvent être obtenues sur le site de la China Securities Investment Fund Industry Association, qui assure des fonctions de réglementation et de supervision.

Outils d’analyse professionnelle

Systèmes de terminaux financiers

Un grand nombre de bases de données commerciales ont réuni des informations sur les entreprises publiques, pour que le grand public puisse y accéder. En effet, ces informations représentent autant d’opportunités commerciales que les institutions ont beaucoup développées. De telles bases de données commerciales sont devenues extrêmement utiles pour trouver des informations.