Abonnés Hebdo Articles

23.11.2025 à 11:26

Les minuscules récipients crochetés de Jeremy Brooks défient les limites de l'argile

Texte intégral (1696 mots)

Au premier coup d'œil, on pourrait croire que les récipients crochetés de Jeremy Brooks sont noués avec du cordon en vinyle. Ces pièces ludiques, colorées et méticuleusement travaillées sont en réalité en porcelaine.

“Knot Pot 2503” (2025), crocheted colored porcelain, 2.75 x 3 x 3.25 inches

Ses œuvres sont également d'une taille trompeusement petite, généralement environ 7,5 cm de large, ce qui rend le processus de couture littérale de minces morceaux d'argile encore plus impressionnant.

Actuellement basé à Conway, en Caroline du Sud, où il est professeur associé d'arts visuels (céramique) à la Coastal Carolina University, Brooks a passé ces dernières années à expérimenter la consistance de l'argile. Alors que nous pouvons considérer ce matériau durci comme fragile et rigide, l'artiste repousse les limites de sa flexibilité.

« Une partie de mes recherches s'est concentrée sur un mélange unique de matériaux argileux qui possèdent des qualités d'élasticité plutôt que les qualités de plasticité que l'on trouve traditionnellement dans les recettes d'argile courantes », explique-t-il dans un communiqué. « Pour parler clairement, ce matériau se comporte davantage comme du caoutchouc que comme de l'argile, et il durcit très rapidement une fois que les composants ont été mesurés et mélangés. »

Brooks commence par extruder de longs rouleaux de différentes couleurs, qu'il roule parfois en plaques fines comme du papier. Contrairement à la terre crue (argile durcie mais non cuite), ce matériau est très souple et extensible. « Un rouleau fabriqué à partir de cette argile peut facilement être noué », explique-t-il. « Cette méthode peut être utilisée pour assembler différentes pièces, ou l'argile peut être crochetée, tricotée ou tissée pour créer des formes plus dynamiques. »

“Wood Fired Knot Pot 11” (2025), crocheted wood-fired stoneware, 2.75 x 3 x 3.25 inches

De nombreux récipients de Brooks sont des expressions exubérantes de couleur, tandis que d'autres sont plus terreux et cuits au bois. Comme s'ils étaient faits d'un matériau souple, les récipients semblent s'écraser et se plier, soulignant encore davantage la référence vibrante à la fibre.

Les œuvres de Brooks sont exposées aux côtés de celles de Steven Young Lee et Michael Velliquette jusqu'au 31 décembre à la Duane Reed Gallery de Saint-Louis. Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.

Kate Mothes, le 25/11/2025

Les récipients crochetés de Jeremy Brooks

23.11.2025 à 10:18

Les 70's aventureuses d'Aksak Maboul avant Aksak Maboul

Texte intégral (875 mots)

Assemblée à partir de bandes magnétiques et de cassettes longtemps oubliées, cette collection explore la préhistoire d’Aksak Maboul en dévoilant certains des tours et détours qui ont conduit à la création du légendaire projet de pop expérimentale, fondé en 1977, toujours actif en 2025.

Découvrir les prémisses de ce groupe matrice de nombreux autres projets apporte un autre et nouvel éclairage sur ce que le label Crammed Disc allait développer, dès le début des années 80, avec les punks Tueurs de la lune de miel, puis le catalogue des labels affiliés à registre bizarre et décalé : de la new wave avant-gardiste de Tuxedomoon et Minimal Compact 80’s au suivi synchro de la techno 90’s, en passant par la musique africaine et toutes sortes de bizarreries que personne n’aurait signé.

Donc, envoi de ce roman d’apprentissage qui débute en 1969 lorsque, âgés respectivement de 19 et 20 ans, Marc Hollander et le guitariste italien Paolo Radoni montent un groupe pour jouer une mixture étrange de rock et de free jazz. Baptisée Here and Now (sans rapport avec le groupe britannique qui adoptera le même nom quelques années plus tard), la formation se transforme rapidement en un tentet détonnant qui remporte un concours, se retrouve impliqué dans le tourbillon autour du mythique festival d’Amougies, et décroche un contrat avec le label français qui monte, BYG Records (mais finit toutefois par ne rien enregistrer).

D’autres musiciens rejoignent le collectif (dont Vincent Kenis et Denis Van Hecke, futurs membres d’Aksak Maboul), qui se dissout en 1972. Marc Hollander se lance alors dans une série d’enregistrement solo et de collaborations (1973-1977), au cours desquelles seront explorées certaines des directions qui formeront la trame d’Aksak Maboul.

C’est peu dire le terrain déblayé par ce groupe/collectif explosé d’artistes qui suivent l’évolution du son, pour pouvoir ensuite, une fois le projet au point, développer autre chose et innover à partir de canevas connus pour mieux les détourner à leur profit avec un goût certain et un succès en dents de scie dans un monde assujetti à la variète et aux taupes 50. Et à bien étudier le son , on y retrouve aussi bien le côté zappien du projet, les emprunts à Soft Machine, à Can, Eno et au free européen. Au fil de dix-sept titres et 80 minutes de musique irriguée par les fertiles bouleversements de l’époque, nous traversons des moments de free rock et d’improv, de quasi-kraut, d’électronique modulaire ou ambient, des pièces de piano ou de percussion, des expérimentations diverses, qui laissaient présager ce qu’Aksak Maboul allait (ou aurait pu) devenir par la suite… Mais la suite, on vous a déjà parlé. Donc, pour le point de vue immanquable sur les 70’s méconnues, ce petit retour en arrière, aux sources et au son, vous sera un précieux viatique. Zyva, on l’achète sans faillir.

Jean-Pierre Simard le 25/11/2025

Aksak Maboul - Before Aksak Maboul - Crammed Disc

22.11.2025 à 20:04

Interview d'Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers

Texte intégral (4793 mots)

Ce week-end, du 21 au 23 novembre 2025 vous aviez rendez-vous à BD Colomiers, un festival en région Occitanie qui fête ses 40 ans ! Pour parler de ces 40 ans, de la ligne éditoriale, des affiches ou encore de la programmation, je vous propose une rencontre avec Amandine Doche.

Photo d’Amandine Doche / Crédits photo ©DR

Responsable du service culturel à la mairie de Colomiers et directrice artistique du festival BD Colomiers dont elle assure la programmation avec François Poudevigne, Amandine Doche développe ce festival depuis 15 ans et a imprimé une patte singulière qui en fait l’un des incontournables chaque année.

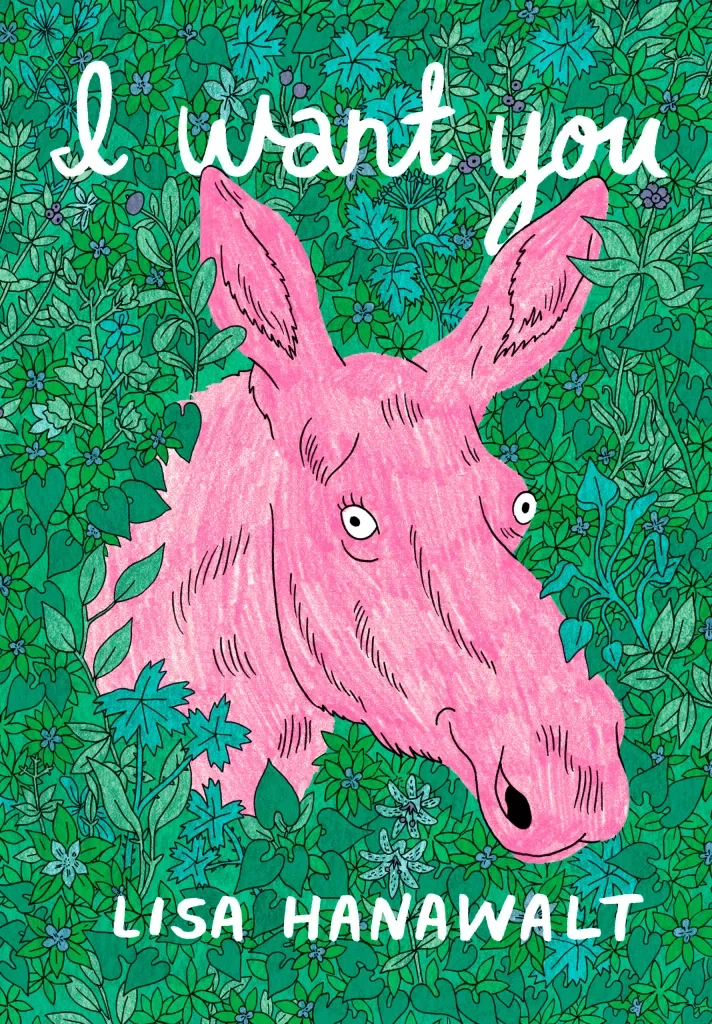

Au programme de cette édition 2025, des expositions consacrées au travail de Delphine Panique, Laurie Agusti, Aniss el Hamouri, Camille Potte, Hugues Micol & Eva Offredo ; des rencontres avec Nick Drnaso, Tom Gauld, Fanny Michaëlis, Michael DeForge, Anders Nilsen, et Lisa Hanawalt ; des concerts dessinés, des ateliers, des projections et des fresques dans la ville. Tout le programme est dispo ici.

Mais découvrons les coulisses avec sa directrice artistique.

Tu travailles au service développement culturel de la Mairie de Colomiers et tu es en charge du festival, et d’autres événements j’imagine, est-ce que tu peux expliquer quelle est la place de la bande dessinée dans ton travail ?

Amandine Doche : C’est la plus grande part de mon travail. Je suis arrivée ici grâce à la bande dessinée, pour m’occuper du festival BD. On n‘y travaille pas à 100% du temps toute l’année, mais on y travaille un peu toute l’année.

L’autre moitié du temps est consacrée aux autres événements culturels de la ville —je coordonne ce service— et ce qu’on propose est toujours autour de l’illustration ou de l’image animée en général. On a essayé de bâtir une saison à Colomiers autour du dessin et de la bande dessinée au sens large.

Mais la BD c’est ce que je préfère. C’est ma formation, c’est ce que j’aime travailler.

Affiche d’Anna Haifisch pour BD Colomiers 2025 ©Anna Haifisch

Le festival à 40 ans cette année, toi tu y travailles depuis 15 ans, comment tu as vu l’évolution ?

A.D. : Je le connaissais assez peu avant, je le connais de ce qu’on m’a raconté ou de ce que j’en ai vu des quelques éditions auxquelles j’avais participé. Ce festival avait eu un grand succès, mais il y a 15 ans, il était un peu en perte de vitesse et il n’y avait pas de ligne artistique très dessinée.

Et c’est ce qu’on a essayé d’opérer comme virage quand je suis arrivée : de donner une ligne artistique forte en s’orientant vers l’édition indépendante et la jeune création pour se différencier un peu des très gros festivals de bande dessinée —qu’on ne pouvait pas concurrencer en termes de place, d’accueil, de volume— tout en laissant la place à cette bande dessinée qui nous semblait hyper importante à défendre en festival.

Le festival s’adresse à un public d’amateurices éclairés, de lecteurices curieux, mais aussi aux familles, comment vous affinez vos propositions en fonction de la fréquentation & différents publics ?

A.D. : C’est un peu le jeu de l’équilibriste qu’on fait tous les ans, on essaye de faire des propositions assez exigeantes : que ce soit les expos, les rencontres, les projections… mais toujours en proposant des médiations ou des choses à côté qui soient plus ludiques ou plus familiales pour que les festivaliers non spécialistes se sentent invités.

Cette année, par exemple, il y a une expo de Laurie Agusti et dans son album Rouge Signal, il y a une partie de l’histoire qui se passe dans un salon de nail art, eh bien on a recréé un vrai salon de nail art à la sortie de l’exposition où les gens pourront venir se faire dessiner sur les ongles, avec la palette chromatique utilisée dans la bande dessinée. C’est une façon de plonger dans l’univers du livre, de découvrir le dessin sous une autre forme et d’avoir un aspect plus ludique, plus joyeux ; mais en lien avec la proposition de base.

Et on essaye de penser toutes nos expos, toutes nos propositions comme ça, pour que les non spécialistes se sentent vraiment invités. C’est ce que je préfère, et je trouve que c’est hyper important de ne pas en faire un festival de spécialistes et en même temps de tenir cette ligne assez pointue.

Il y a une soixantaine d’éditeurs présents, et ils nous disent que le public de Colomiers est curieux, qu’il pose plein de questions sur les stands et qu’ils achètent des livres pas forcément les plus attendus. Maintenant, les festivaliers savent qu’ils ne vont pas trouver la grosse artillerie mainstream, et ils sont curieux de voir ce qui sera proposé. Ça, c’est assez chouette.

C’est, j’imagine, le travail qu’il s’est imaginé dessiné au fil des ans, avec les anciens, les nouveaux et j’ai l’impression que le public à progressé avec le festival [rires].

Illustration de Lucie Castel / ©Lucie Castel

Et le public, vous savez si c’est surtout des gens du coin et s’il y a des gens qui viennent de toute la France ?

A.D. : Oui il y a pas mal de Columérins & Columérines pour le public familial, mais la majorité viennent de la métropole toulousaine, Toulouse et les communes alentours : surtout les publics d’étudiant.e.s et jeunes d’adultes.

Et pour ceux qui viennent de plus loin, ça va représenter 10% du public, c’est minoritaire, mais il y en a de plus en plus. L’année dernière, on a mis en avant l’éditeur canadien Drawn & Quarterly, ça attire aussi des collectionneurs. Sortir des frontières de la métropole, c’est un peu plus long et lent, mais ça arrive petit à petit.

Le programme est riche, entre les expos, rencontres, projections, comment vous concevez la programmation ? Est-ce qu’il y a à chaque fois un fil rouge ? Un cahier des charges ?

A.D. : Ça dépend des années. Depuis 2 ans, on est deux pour la programmation, avec François Poudevigne, et on essaye de voir ce qui se dessine comme tendance dans la bande dessinée, de voir les sujets qui pourraient nous sembler pertinents ; soit en lien avec l’actualité, soit en lien avec les évolutions sociétales. Et on essaye de dessiner comme un fil rouge, mais on ne s’impose pas de thématique ou de cadre où il faudrait absolument rentrer toutes les propositions dedans.

Cette année, par exemple, on a travaillé sur deux axes : sur la question du genre dans les récits de genre et sur la question du genre dans la littérature jeunesse.

Et un autre volet qui est plus ludique : comme c’est les 40 ans, on a essayé de faire des propositions plus funs, qui peuvent plaire au plus grand nombre. Comme le grand jeu All You Need is Lire, un jeu d’énigme dans toute la ville pour gagner 1 an de BD. Mais ça reste exigeant, c’est Jérôme Dubois qui nous l’a conçu et même nous les énigmes on les a trouvées compliquées [rires], mais il a fait ça, super bien ! Il a créé des personnages incroyables, ça va vraiment être drôle.

Voilà, c’était nos fils conducteurs de l’année et on essaye tous les ans de s’en donner de nouveaux, mais après, c’est beaucoup de coups de cœur sur des livres dont on ne veut pas passer à côté. Par exemple Drawn & Quarterly, c’était un de mes objectifs de vie ; et l’année prochaine, on sait qu’on va faire une exposition sur Tove Jansson avec ses bandes dessinées, mais aussi ses travaux d’écriture et de peinture. Et on va pouvoir accoler toute la nouvelle génération d’autrices qui se sont un peu inspirées de son travail, et on va pouvoir commencer à dessiner une programmation autour de cette première idée.

Affiche de Jérôme Dubois pour sa chasse aux trésors

Et en parlant d’artistes internationaux, il y a aussi le cartonnist Tom Gauld ou Lisa Hanawalt la co-créatrice de la série animée Bojack Horseman, ce sont des rencontres qui se préparent sur plusieurs années ?

A.D. : Lisa on a mis un peu de temps, c’est vrai, mais en général c’est quelques mois de travail pour mettre ça en place. Et c’est quelque chose qui était impossible pour nous il y a encore quelques années, mais on avance petit à petit. On avait accueilli Chester Brown puis Charles Burns —avec une exposition— et ça s’était super bien passé ; et le mot se passe, et plus ça va et plus c’est facile d’avoir ses invités à Colomiers. C’est un travail de confiance, de bouche à oreille d’année en année.

Il y a aussi une rencontre avec Michael DeForge et Anders Nilsen cette année, Drawn & Quarterly reviennent avec un stand et d’autres éditeurs américains à qui ils ont parlé me demandent un stand pour l’année prochaine, ça fait boule de neige. C’est le réseau des gens qui sont contents de venir, qui reviennent et qui passent le mot aux autres.

L’affiche est signée Anna Haifisch, est-ce que tu veux en dire un mot ? Et nous dire comment vous l’avez choisie et comment vous choisissez les artistes en général ?

A.D. : C’est au coup de cœur ! Tous les ans, on réfléchit à quelqu’un qui sait faire de l’affiche et qui est dans notre ligne artistique. L’année dernière, on avait consacré une exposition à Anna Haifisch et l’accueillir à Colomiers c’était trop drôle, c’était trop bien, elle a adoré le festival.

Et ça nous semblait un peu évident de lui confier l’affiche cette année ; et pour la petite histoire, en arrivant à Colomiers —qui est une ville particulière, disons, en termes d’architecture— elle nous a dit quelque chose d’improbable : « franchement Colomiers ça me fait penser à Chicago, à une ville américaine. » Mais vraiment en venant à Colomiers te ne te dis pas ça ! Mais on s’est rappelé de ça au moment de faire l’affiche. Elle nous a fait une ambiance « États-Unis / diner américain » pour faire ce clin d’œil à ce premier ressenti.

C’est marrant parce que ce n’est pas la seule. J’ai regardé les affiches des dix dernières années, elles tournent toutes autour du dépaysement, des grands espaces ou des jeux intérieurs/ extérieurs avec un esprit très « états-unien » …

A.D. : Oui, oui [rires] c’est trop marrant parce que ce n’est pas trop ça.

Celle qui est la plus proche, c’est celle de Jon McNaught, en 2014, avec la biche qui passe sur les petits pavillons, là on est plus dans la vibe.

Mais c’est bien que ça les inspire, en fait, j’envoie toujours les affiches des années précédentes aux artistes qui font l’affiche et je crois qu’il y a une espèce d’identité qui s’est créée sans leur demander de reprendre le même thème, ni les mêmes couleurs, ni un code, ni rien… Et je trouve que ce sont des affiches où on sait tout de suite que c’est BD Colomiers.

Pour fêter ces 40 ans, tu nous a parlé de la chasse au trésor, mais il y a aussi les COOLomiers, une remise de prix décalée, est-ce que tu peux nous en dire plus ?

A.D. : C’est Damien et Guillaume, les éditeurs des éditions Misma qui vont animer la soirée. Il y a quelques années, ils nous avaient fait une fausse remise de prix, les Golden Globos, pour les auteurs et les autrices. C’était que pour le milieu et c’était tellement drôle qu’on a essayé d’imaginer la formule ouverte au plus grand nombre.

À Colomiers, on a un prix qui récompense un premier livre publié en français, le prix toute première fois, ils jouent avec ça et vont remettre que des prix inspirés de titres de chansons des années 80 : « Ça fait rire les oiseaux » pour les livres d’humour, « T’as le look coco » pour le plus beau livre… Et ils ont choisi que des livres d’auteurs et d’autrices qui seront à Colomiers.

Ils vont faire un grand spectacle humoristique avec ces remises de prix, en jouant avec le public et les auteurices qui seront là. Ce ne sera pas du tout moqueur, mais joyeux et festif.

J’espère qu’on pourra voir ça ou des extraits.

A.D. : On a tourné une vidéo, qu’on a pas encore vue, mais je pense que ça va donner [rires].

Quel serait ton conseil pour les festivaliers qui ne connaissent pas encore le festival ?

A.D. : Souvent, les gens qui ne connaissent pas le festival ont un peu peur d’aller dans les rencontres auteurs et autrices, allez-y. On y apporte un grand soin, on soigne les modérations et c’est 1h dans les fauteuils du cinéma pour découvrir l’univers d’un auteur ou d’une autrice qui donne envie d’aller découvrir tout le reste du festival. C’est souvent les habitués qui vont aux rencontres alors que c’est un super moment.

Je vous invite à ne pas avoir peur de vous poser une heure en écoutant un auteurice pour commencer et d’après enchaîner sur les autres propositions.

Pour y avoir été, j’ai adoré ce festival, ne le manquez pas si vous êtes dans la région, l’entrée est à 3€ (avec de nombreuses possibilités de gratuité) avec les expositions en accès libre, et les spectacles sont au tarif unique de 2€

Toute la programmation et les infos ici.

Thomas Mourier, le 25/11/2025

Interview d'Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers

Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie