09.10.2025 à 11:27

« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel

Jean-Baptiste Fressoz

Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4029 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.

Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »

Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».

Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

La résignation climatique sous couvert de « transition »

À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.

Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.

En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.

➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)

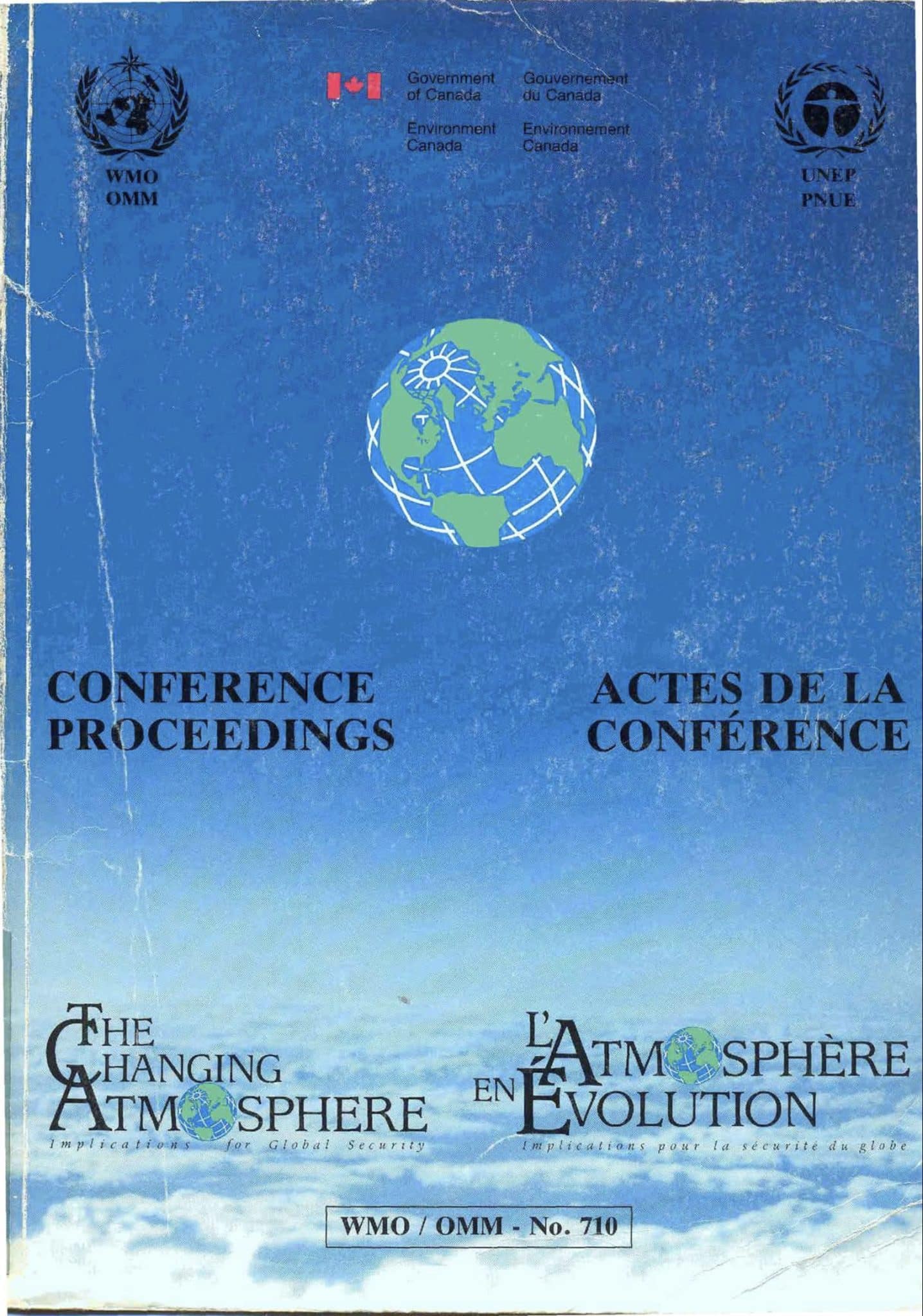

À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui-même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.

Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.

Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?

Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.

➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)

Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.

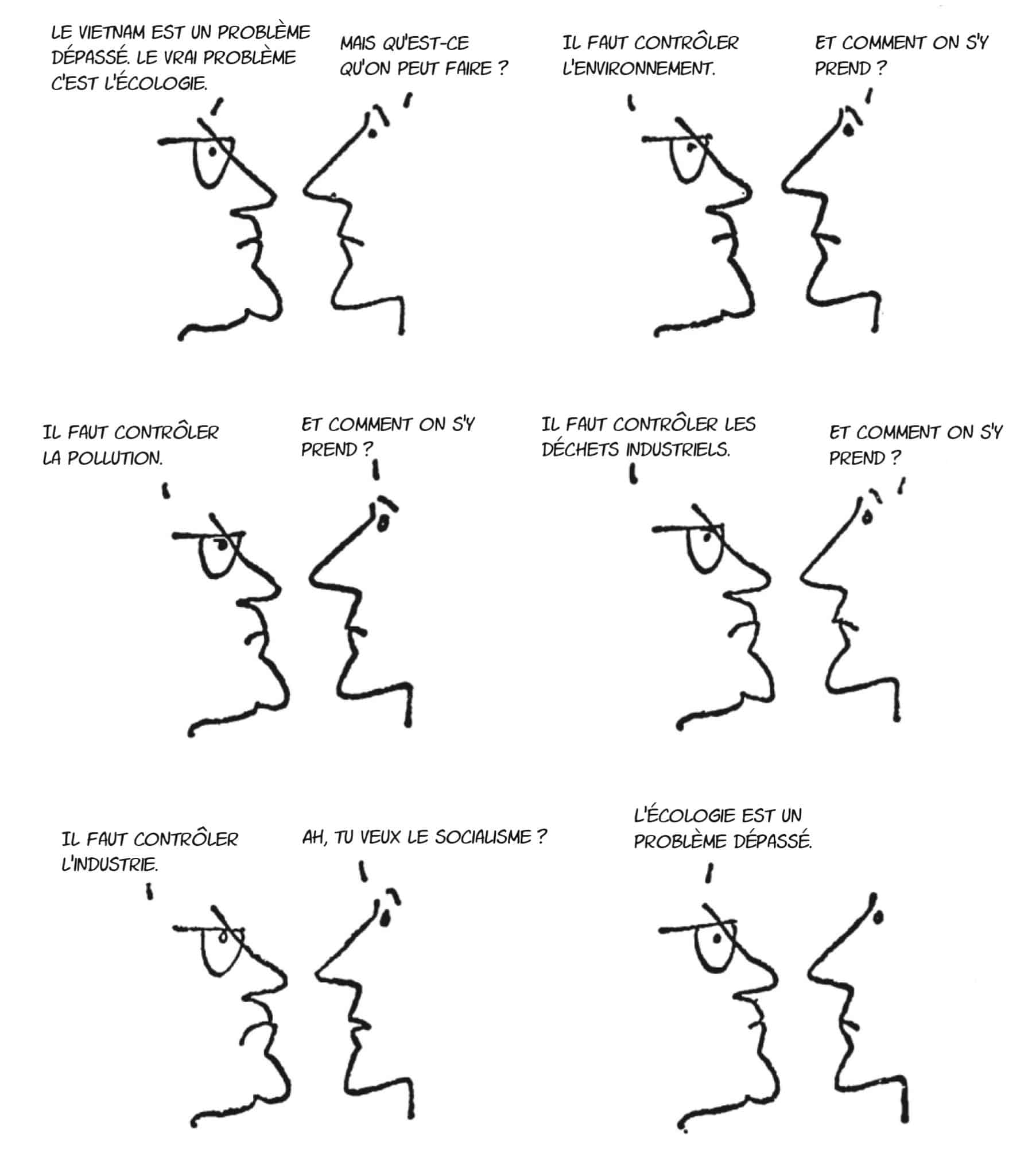

En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »

L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.

Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)

➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

07.10.2025 à 18:47

Gaza et la défaite de l’humanité

Dominique Eddé

97 % des cultures arboricoles ont été détruites par deux ans de guerre alors que 78 % des immeubles et 97 % des écoles ont été rasés ou endommagés. Face à cet anéantissement délibéré, l'essayiste franco-libanaise Dominique Eddé offre dans son livre « La mort est en train de changer » des réflexions très justes sur l'engrenage mortifère de cette guerre. Extraits choisis.

L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5310 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

Ce texte est composé de deux extraits du livre de Dominique Eddé La mort est en train de changer paru en septembre 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent.

La peur de soi, la peur de l’autre

Quand la souffrance dépasse le seuil du tolérable, le peu de force qui reste est employé à la supporter. Il suffit de regarder les visages des enfants amputés, affamés à Gaza, des porteurs de cadavres, de leurs parents, de leurs proches, des prisonniers au sortir de la torture : ils sont tous inatteignables. Leur colère est comme asséchée par leur douleur ; et leur douleur, privée d’identité, traitée en masse. J’imagine ce même degré d’épuisement chez les otages israéliens. Chez les torturés des prisons syriennes à la brusque apparition du jour… Je l’ai vu sur les visages des Libanais brûlés par les bombardements du Sud. Tous ces êtres ont habité au même endroit : là où vivre consiste à mourir en vie.

Écrire pendant ce temps est une épreuve à la limite de l’obscénité. Ne pas écrire, alors que l’on peut donner du fil à retordre à la haine, est encore moins glorieux. Je vais donc essayer d’écrire. Et, en écrivant, d’écarter les mots qui ne servent plus à rien, sinon à retarder le moment d’en inventer peut-être d’autres.

L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve. Notamment en Allemagne, en France, en Europe : dans les pays qui ont permis, à des degrés divers, que le nazisme organise la mort de six millions de juifs. Ce verrou vient de sauter. Ce ne sont plus seulement quelques esprits lucides, ou dissidents israéliens de longue date, qui le disent haut et fort. À présent, des ONG et des responsables israéliens, anciens ministres ou ambassadeurs, conviennent du processus d’extermination de la population de Gaza.

L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve.

Pour ma part, je me suis bornée à remplacer un mot par un autre : abattoir, par exemple. Ce fut troublant de constater qu’il ne soulevait pas d’objections. Les esprits aveuglés en seraient-ils au point où il leur suffit que l’horreur absolue soit nommée d’un mot plutôt que d’un autre pour la leur rendre acceptable ? Surtout, comment comprendre qu’il ait fallu attendre si longtemps pour prendre au sérieux le ministre de la Défense israélien qui traitait impunément les Palestiniens d’« animaux humains » au lendemain du 7 octobre 2023 ? Faut-il que les territoires de la surdité et du mensonge soient faits de la même étoffe pour que la crédulité et la mauvaise foi se soient trouvées en même temps, au même endroit. En bloc, juifs et musulmans ont été désignés, menacés, en lieu et place des chefs de guerre qui, juifs ou musulmans, les mettaient en danger. Tout s’est passé comme si le langage ne servait plus qu’à écraser la pensée. On a entendu dire que l’armée israélienne était « l’armée la plus éthique du monde ». On a entendu dire par d’autres que les enfants palestiniens étaient des cibles légitimes, étant, par nature, de futurs terroristes. On a fait le procès de l’antisionisme au moment où le sionisme faisait naufrage. On a mis les mémoires en demeure de choisir chacune son pré carré dans le champ des cimetières. On a entendu des militants de la cause palestinienne douter de l’étendue du massacre du 7 octobre. On a surtout entendu un silence dévastateur, plein de sous-entendus et de réflexes coloniaux, confier à la peau blanche le pouvoir inné de mater la brune, la sauvage.

Un réfugié palestinien porte ses deux petits enfants blessés après le bombardement du camp de Nuseirat dans la bande de Gaza, 29 octobre 2023. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.

Dès lors, l’être humain, blanc ou brun, perdait ses droits, au profit de la masse. Les régimes arabes ont excellé dans leurs vieilles habitudes : s’allier en douce à l’ennemi, simuler la désapprobation, réduire leurs peuples au silence. En France et en Allemagne, toute objection était passible de procès médiatique. Aux États-Unis, si la censure fut moins drastique dans un premier temps, elle est maintenant sans pitié. Les universités, pour ne citer qu’elles, payent d’un prix exorbitant leur quart d’heure de liberté. Celles et ceux qui tiennent, envers et malgré tout, n’ont plus de mots pour dire la suffocation. Ils regardent la mort achever son travail sur les visages exsangues d’une population cadavérique.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Aucune des lignes que je viens d’écrire ne dédouane le Hamas de ses crimes. Aucune. Vivement le jour où il sera vu du même œil par ceux qui s’entêtent à le protéger et par ceux qui y voient un diable sorti de nulle part. Sachant que sa part « diabolique » fut méthodiquement entretenue par le pouvoir israélien. Il s’agit maintenant d’essayer de réfléchir dans l’ordre, c’est-à-dire hors symétrie, car il n’y en a pas, à l’étendue d’un désastre programmé par les répétitions infernales de notre espèce : la cécité, le mensonge et les moyens qu’elle se donne pour les avaliser. Israël est un État qui n’a pas attendu Netanyahou pour humilier, coloniser, déposséder le peuple palestinien. À quel titre devrait-on oublier que les colonies ont prospéré sous les gouvernements travaillistes au lendemain des accords d’Oslo ? Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.

Israël aura beau assurer sa supériorité militaire, recommencer encore et encore, il ne parviendra à assurer la pérennité de sa population qu’en renonçant à l’emmurer. Sans quoi l’avenir l’expulsera comme il est en train d’expulser les habitants de Gaza et déjà, de Cisjordanie. La reconnaissance est le mot clé de ce qui reste à sauver : la reconnaissance officielle par Israël du mal sans nom que ce pays a causé au peuple palestinien.

Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.

(…)

Israël : récapitulation

Étant de ceux qui, à 20 ans, ne pouvaient accepter l’existence d’Israël et qui, cinquante ans plus tard, défend sa survie dans le cadre d’un changement de cap, je voudrais commencer par me servir de moi, qui ne représente personne, comme on se sert d’un cobaye dans une expérience médicale. D’abord préciser les termes de mon cheminement. Ne pas confondre les mots. Que signifie de mon point de vue défendre la survie d’Israël ? S’agit-il de souscrire à un État juif ? Non. Pas plus que je ne peux souscrire à un État musulman ou chrétien. Il tombe sous le sens que cette région actuellement gangrenée par la fusion du religieux et du politique n’entrera en convalescence que le jour où elle y renoncera. Sachant par ailleurs que plus de 20 % de la population israélienne n’est pas juive, je ne vois pas selon quelle logique cet État pourrait se définir comme juif. S’agit-il de considérer Israël comme un principe de réalité ? Oui. S’agit-il de défendre l’avenir du peuple israélien sur cette terre et de réfléchir aux conditions pouvant assurer sa sécurité ? Oui.

Ce point crucial appelle un effort d’imagination considérable qui, pour l’heure, n’a été fait à grande échelle ni par les Israéliens, ni par les pouvoirs palestiniens, ni par les Arabes. Moins encore par les puissances étrangères. Une mauvaise foi réciproque entretient en cet endroit un tabou qui permet aux uns d’œuvrer activement au Grand Israël, au prix d’un génocide et de dégâts régionaux considérables, aux autres d’entretenir le double langage de la reconnaissance d’Israël d’un côté et du fantasme de voir ce pays disparaître de l’autre. Les régimes arabes misent sur la reconnaissance, les fondamentalistes islamistes misent sur le fantasme, les uns comme les autres ont l’autre moitié de l’équation en tête. Tous empoisonnent l’avenir. Les Palestiniens n’en finissent pas d’en mourir.

Aucun processus de paix n’a pris en compte la pression des non-dits qui la rendent impossible, aucun n’a désamorcé les bombes que fabriquent les inconscients. Plus le temps passe, plus il est dicté par le couple infernal de la prédation et de la haine. Ceci n’est qu’un début. Il faut oser continuer à creuser là où ça fait mal si l’on veut ramener tous ces corps moribonds à la vie. La région a payé trop cher l’entretien des arrière-pensées. Elle ne sortira de l’ornière que le jour où l’on aura entamé, de tous côtés, un travail simultané de récapitulation, de renoncement et de redéfinition de la réalité. Ceci implique du fait même un changement de représentation de soi et de l’autre. La tâche ne concerne pas que le Moyen-Orient. Les peuples du monde entier, toutes identités de naissance confondues, sont appelés à faire ce que l’intelligence mécanique ne peut pas faire : renoncer au miroir pour survivre. Plus exactement, troquer le miroir contre la fenêtre. Il est vrai qu’en cette première moitié du XXIe siècle, le triomphe de l’argent et celui des dictatures rendent la figure du miroir écrasante, celle de la fenêtre improbable.

➤ Lire aussi | Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza・Rami Abou Jamous (2025)

À l’heure où j’écris ces lignes, des enfants palestiniens courent dans tous les sens à Gaza, tombent comme des oiseaux, gisent ensanglantés dans les bras de leurs parents. L’incapacité de la grande majorité de la société israélienne à en prendre conscience, à voir au-delà d’elle-même, incarne tragiquement la figure du miroir. Elle ne date pas d’aujourd’hui. Mais le degré de cécité n’a jamais connu un tel pic. Le point aveugle remonte au moment où le sionisme, pour s’installer et se construire, a eu recours à un gigantesque mensonge : il s’est inventé « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Il a feint de croire – ou voulu croire à force de s’en convaincre – que le Palestinien n’existait pas. Il a donc fallu lui inventer un sens au moment où sa réalité s’est imposée. Le mot « terrorisme » a rempli le vide, il a soufflé sur les peurs et soulagé les consciences. Ce n’est pas un hasard si, parmi les voix occidentales que ce mensonge délivrait d’une culpabilité écrasante, ce sera plus tard celle du général de Gaulle, à la pointe du combat contre le nazisme, qui fera entendre sans détours sa résistance à l’injustice, son attachement au droit international ; sans laisser tomber pour autant le droit d’Israël, désormais constitué en État à dominante juive, à exister et à assurer sa sécurité.

Dans la mesure où je suis depuis toujours une irréductible de la liberté, dépourvue de fibre nationaliste, je crois pouvoir affirmer que j’aurais été farouchement antisioniste si j’étais née juive. J’y aurais vu, outre l’injustice flagrante envers les Palestiniens, une perte pour la richesse culturelle juive qui se situe bien au-delà de la fabrication d’une identité nationale. En ce sens, j’aurais sans doute dit ce qui ne peut être dit que par des juifs et que formule notamment l’historien Ilan Pappé : « Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. » J’y aurais vu par ailleurs le trop commode remboursement de la dette européenne envers les juifs. J’y aurais surtout vu le signe d’une reconduction insidieuse de l’antisémitisme, du fait même que des juifs français, allemands ou hongrois ne recevaient pas, au lendemain de l’horreur nazie, les raisons et les preuves d’une véritable réparation : l’obtention d’une entière sécurité et reconnaissance dans leurs pays de naissance. À présent que le fait accompli israélien est un principe de réalité, il revient à ses amis comme à ses ennemis déclarés de procéder à ce que j’ai appelé « le deuil de l’idéal ». Là où l’avenir reprend ses droits sur les répétitions machinales du passé, là où le goût de la paix l’emporte sur le goût exclusif de soi, des « siens ».

« Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. »

Ilan Pappé

L’antisémitisme refait des ravages depuis le 7 octobre 2023. On ne cessera de répéter qu’il ne s’agit en aucun cas du même phénomène en Occident et en Orient. L’actuelle poussée de haine envers les juifs, parmi les peuples arabes, est à voir sous un angle foncièrement différent de ce qu’elle fut, de ce qu’elle est en Europe. On ne peut pas déclarer Israël État juif, coloniser le peuple palestinien, annexer Jérusalem, et programmer la disparition de la Palestine sans prendre le risque – le mot est faible – de créer le pire des amalgames dans l’esprit de ceux que l’on humilie, que l’on dresse ainsi contre soi. Il est compréhensible que de nombreux juifs aient vécu le massacre du 7 octobre comme un pogrom antisémite, cela ne signifie pas que c’en était un. Ce massacre s’est déroulé dans le cadre d’une région démolie, livrée au chaos ; il a été mené par des hommes enragés par une colonisation sans pitié, vieille de 70 ans. Les responsabilités de cette barbarie – qui dévaste par ailleurs la région, toutes communautés confondues depuis un demi-siècle – sont largement partagées. Ignorer ce fait, s’en tenir à la version d’une agression antisémite, obstrue la pensée, bloque les issues. Que la haine envers les juifs ait terriblement augmenté ces deux dernières années dans le monde arabe, c’est indéniable. Mais se borner à la condamner, hors contexte, sans prendre en compte ce qui la cause et l’enflamme, ce n’est pas la combattre, c’est y contribuer.

De l’autre côté, force est de constater – exceptions mises à part – une tragique panne de pensée au sein des sociétés civiles arabes. Gagnés par la frustration et la colère, un nombre considérable de personnes ne raisonnent plus. Au prétexte du carnage en cours à Gaza, elles renoncent à l’autocritique, dédouanent le Hamas, relativisent le traitement infligé aux otages, cèdent au sinistre argument du chiffre et de la comparaison : « Ce n’est rien par rapport au génocide en cours. » Quand l’ennemi devient une aubaine pour se blottir dans un camp et se borner à la récrimination, alors la défaite est double : elle est physique, infligée par la force militaire de l’ennemi, et morale, infligée par soi.

Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable.

Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable. La plupart des esprits le savent et le regrettent. Ignorer ce que l’on sait équivaut à se couper de ce qui reste à inventer, à découvrir. Il va de soi que la lutte contre le mépris, l’ostracisme et la haine dont sont victimes les populations d’origine arabe ou musulmane, les militants, les étudiants en faveur de la Palestine, où qu’ils se trouvent, va de pair avec la lutte contre l’antisémitisme. C’est la même. Amputée de sa moitié, l’équation est une bombe.

La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge

La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge. Les États qui ont soutenu le gouvernement de Netanyahou se savent désormais coupables devant l’histoire de collaboration active avec un partenaire sanguinaire. Ils lui ont fourni des armes, des alibis, et – plus cher que tout – le temps qu’il fallait pour accomplir le boulot. Le Hamas a certes largement contribué au désastre. Les régimes arabes, n’en parlons pas. C’est pourquoi nous sommes à présent sommés de penser l’ennemi comme un monstre à mille têtes, accouché par un monde détraqué. Nous sommes très loin du nazisme, qui nous donnait à voir le mal, en un seul bloc, derrière des barreaux. Le mal, comme le monde, est liquéfié à l’heure qu’il est. Nos vieilles certitudes flottent sans avenir à la surface des eaux. Nous n’en sommes pas moins témoins, en direct, d’un mal innommable que les gouvernants de la plupart des pays démocratiques ont laissé faire – et, pour certains, alimenté. Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?

➤ Lire aussi | En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant »・Forum palestinien d’agroécologie (2025)

La mise à mort de la Palestine a mis Israël au pied du mur. Le judaïsme n’entre plus dans le gant déformé de ce pays emmuré. Pas plus que d’être chrétien, musulman ou athée, le fait d’être juif n’est un passeport d’humanité. Je ne cesse de m’étonner d’entendre des phrases convenues telles que « un juif ne tue pas des enfants » ou « c’est contraire à la pensée juive d’affamer un peuple ». Il est un postulat qui vaut pour l’humanité tout entière : elle n’est jamais à l’abri, quelle que soit l’identité en jeu, du meilleur et du pire. Sans compter qu’à partir du moment où un peuple se constitue en nation avec des moyens militaires écrasants, il s’expose, quel qu’il soit, à tout ce que ces armements impliquent. Pas plus que Bach n’est responsable d’Hitler, Einstein n’est responsable de Smotrich, ou Ibn Arabi des talibans. Il appartient en revanche à tous les esprits dits libres, provenant de ces cultures, de s’interroger sur ce que les inconscients fabriquent pour mener à de tels extrêmes.

Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?

Ainsi, s’agissant d’Israël, qui nous fera croire que le fantasme du Grand Israël date de Netanyahou et de ses sbires ? Qui nous fera croire que c’est par inadvertance qu’année après année les terres palestiniennes ont été colonisées ? Qui, d’entre les adeptes du processus d’Oslo, nous expliquera logiquement comment la paix pouvait avoir lieu sans une restitution des territoires ? La mauvaise foi, dont Sartre disait qu’elle est une manière de mimer le rôle que l’on s’est assigné, est bel et bien au cœur de la politique israélienne, gauche et droite confondues. Sachant bien sûr que quelques personnalités politiques israéliennes, dont Yitzhak Rabin, ont souhaité la combattre et frayer une autre voie à l’avenir. Une partie de leur effort, dicté par une douloureuse conversion au réalisme, a été freinée par leur méfiance. Leur méfiance envers les Palestiniens découlant de leur méfiance envers eux-mêmes : de leur incapacité à affronter l’étendue des dégâts causés depuis 1948. Car ce n’était pas tant l’OLP qu’il fallait reconnaître en 1993, que la souveraineté du territoire palestinien.

Il est vrai qu’Israël est adossé à une mémoire terrifiante dont on peut comprendre qu’elle ait eu besoin de mentir pour survivre. Encore faut-il que ce mensonge soit un jour reconnu s’il veut se faire oublier. La question que tout le monde élude et qui engage l’avenir de millions de vies est la suivante : que veut Israël pour Israël ? Mais aussi, que veut Israël pour les juifs ? Que veulent les juifs pour Israël et pour eux-mêmes ? Sachant que le mot « juifs » recouvre un océan de différences qui leur ferait perdre le sens même de leur existence s’ils étaient condamnés à y renoncer. Et du côté arabe, se pose la question cruciale de savoir comment, sous quelle forme, les élites conçoivent-elles leur lutte contre l’invasion du champ politique par l’Islam ?

Autant dire que, pour l’heure, la catastrophe spirituelle est générale.

Photo d’ouverture : Déplacés palestiniens retournant vers la ville de Gaza et le nord de l’enclave par la rue al-Rashid, le 28 janvier 2025. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.

27.09.2025 à 11:37

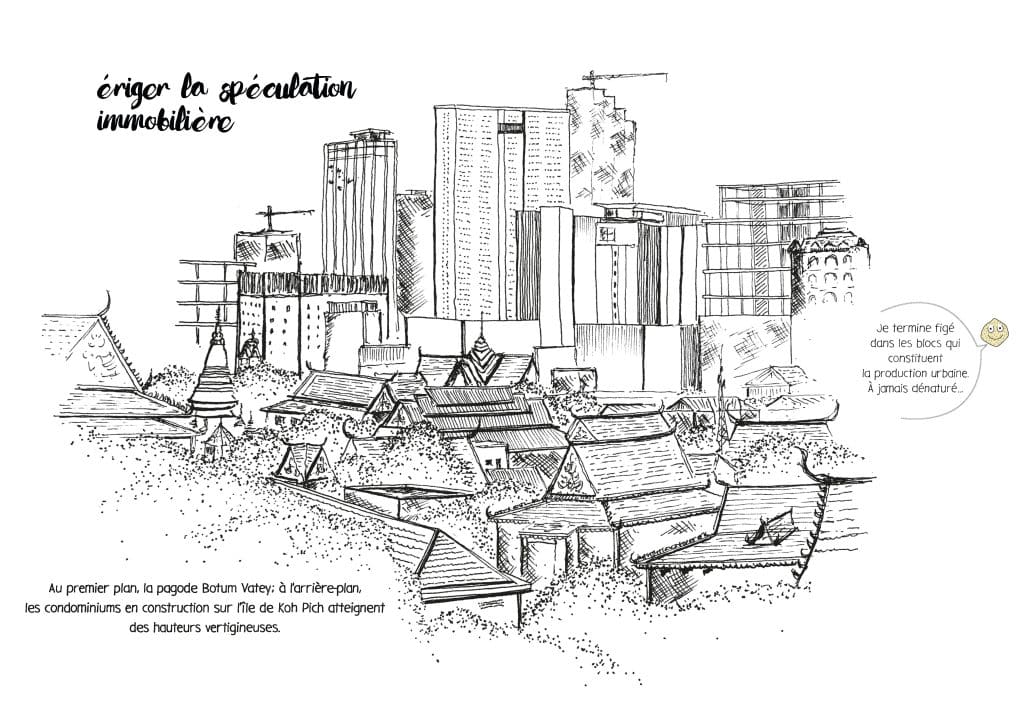

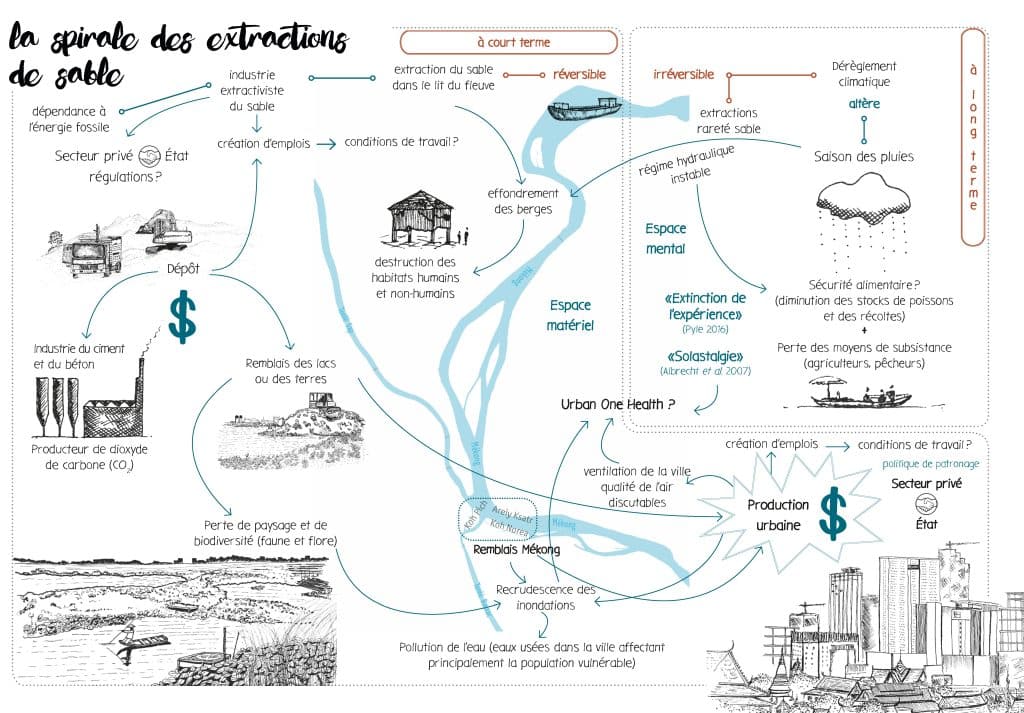

Le fleuve mangé par son lit : l’extractivisme du sable au Cambodge

Dolorès Bertrais

Endiguer, pomper, assécher, convoyer, remblayer. Dans une belle enquête graphique, l’urbaniste Dolorès Bertrais retrace la filière du sable à Phnom Penh. À mesure qu’on l’extrait du Mékong pour édifier la ville et ses mégaprojets capitalistes, le lit du fleuve se vide… et les inégalités au sein de la société cambodgienne s’aggravent. Extraits choisis.

L’article Le fleuve mangé par son lit : l’extractivisme du sable au Cambodge est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8219 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

Ce texte est composé d’extraits du livre de Dolorès Bertrais Sur la piste minérale. Enquête sur la filière du sable en Asie du Sud Est, paru en 2025 chez Métis Presses dans la collection « Vues D’ensemble Essais ».

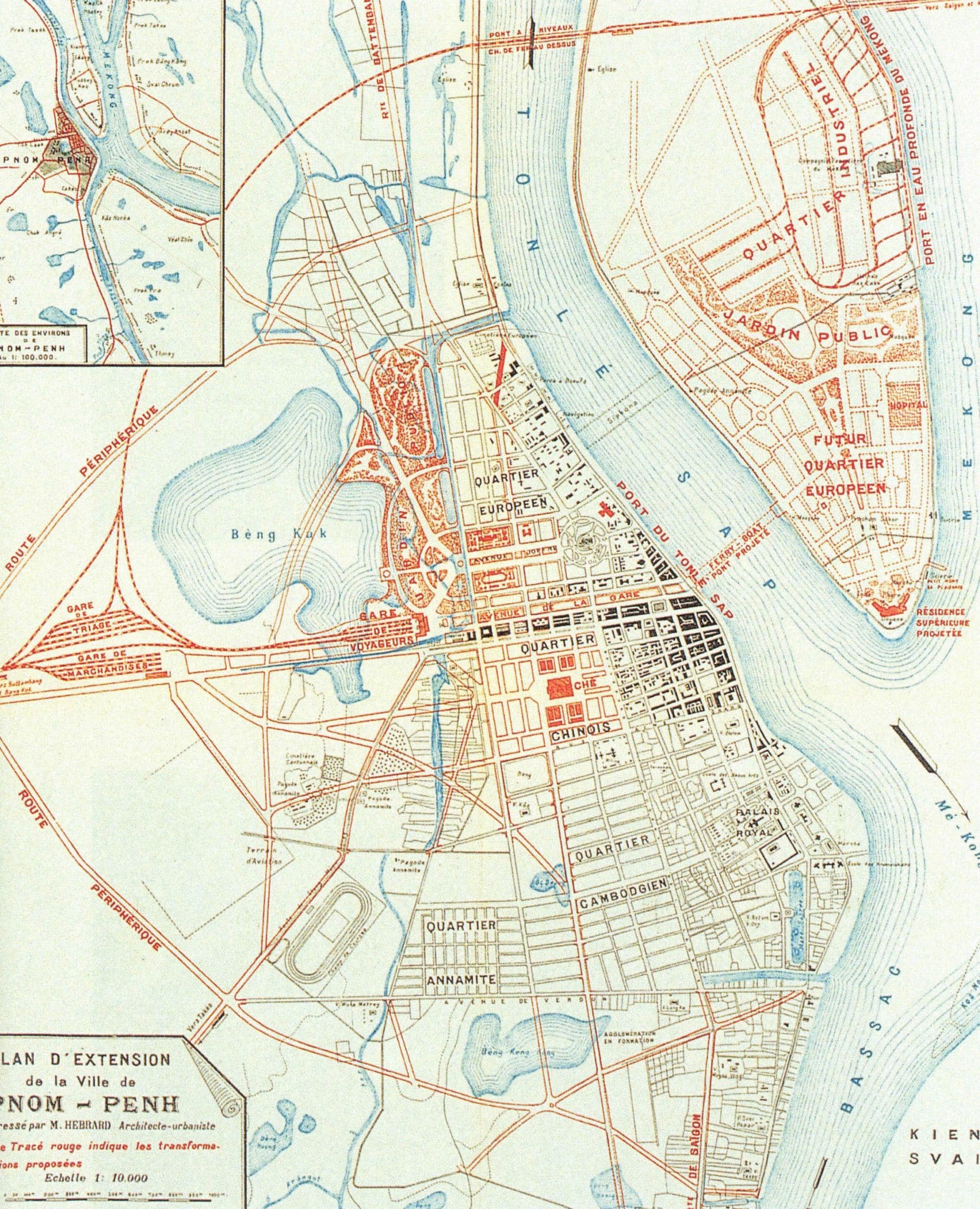

Ancien comptoir fluvial cosmopolite installé au confluent de quatre rivières navigables, Phnom Penh jouit d’une situation géographique privilégiée1. Sous protectorat français pendant près d’un siècle, ce dernier joue un rôle majeur dans la transformation d’une ville vers une certaine forme de « modernité2 ». L’extension physique de la ville, portée à ce moment par les autorités publiques, devient possible à l’aide de techniques de génie urbain. Endiguer, assécher, remblayer, soit autant d’actions pour permettre le passage « des villes sur l’eau aux villes sur terre3 ». Autrement dit, la fabrique de la ville s’organise à l’aide de remblais hydrauliques réalisés grâce aux instruments issus de l’ingénierie française. La géographe Céline Pierdet mentionne qu’entre 3000 et 4000m3 d’alluvions sont dragués chaque jour dans les années 1920 pour alimenter les casiers, c’est-à-dire des parcelles de terrain délimitées par des digues. Ces casiers, une fois remblayés, permettent de surélever le niveau altimétrique du sol, générant ainsi des terres à bâtir hors d’eau. Toutefois, à l’intérieur de certains casiers, la vie avec l’eau se poursuit, puisque Phnom Penh dénombre encore de nombreux lacs. La planification urbaine repose alors sur la concordance entre les juxtapositions hydrauliques et les fonctions urbaines qui cohabitent4. Cette méthode de remblais hydraulique, perçue comme la plus « rationnelle » à cette période5, reste synonyme d’instrument de contrôle hors pair pour développer la ville. Ces casiers s’accompagnent de systèmes d’ingénierie hydraulique complexes composés de digues, de stations de pompage et de vannes qui, successivement, redessinent le paysage naturel hydrique afin de préserver le territoire urbain de ces inondations.

Ces infrastructures nécessitent une maintenance constante et une attention particulière aux phénomènes météorologiques intenses présents dans la sous-région. À la saison sèche, de novembre à avril, les vannes ouvertes permettent à l’eau de s’écouler vers le fleuve. À la saison des pluies, de mai à octobre, ces mêmes vannes doivent être refermées pour éviter aux eaux des crues de pénétrer dans les terres. La planification urbaine de Phnom Penh repose sur ce legs colonial, qui reste un jalon essentiel pour comprendre les dynamiques urbaines contemporaines et l’extension de la ville.

Certes, ces prémices suggèrent que la composante hydraulique alimente une spatialité en interaction avec son environnement. Cependant, les instigateurs de la planification urbaine « moderne » de Phnom Penh encouragent progressivement la ville à se déconnecter, voire à s’affranchir du site géomorphologique singulier où elle s’est bâtie. L’eau « dans la ville » passe progressivement à l’eau « sous la ville6 ». Le remblai hydraulique annonce le début d’une nature instrumentalisée pour servir les intérêts du développement urbain dans la capitale. Ce dispositif, hérité du protectorat et toujours à l’œuvre, constitue le socle actuel et concret de la production de l’espace, profondément influencée par des décisions politiques. Des travaux en sciences politiques ont analysé la « politique de patronage » au Cambodge7 et révèlent que l’imbrication du Cambodian People’s Party (CPP), principal parti politique, avec l’État a initialement fourni au parti un mécanisme permettant de contraindre les électeurs et de restreindre les activités des partis d’opposition8. Le CPP et le Premier ministre (Hun Sen jusqu’en août 2023 et désormais Hun Manet, son fils aîné) ont utilisé leur pouvoir pour développer un système où ils offrent des avantages à certaines personnes en échange de leur soutien. Cela crée des liens entre le parti au pouvoir, les électeurs, les représentants du gouvernement et les grandes entreprises, entraînant souvent des pratiques de corruption.

Cette politique de patronage a joué un rôle prépondérant dans la distribution des ressources naturelles, leur exploitation et l’octroi du foncier urbain. La nature, autrefois considérée comme un héritage précieux, est devenue une marchandise à vendre, et les sédiments, en particulier le sable, sont désormais extraits et commercialisés à grande échelle, contribuant à la transformation radicale des paysages, notamment pour consolider les métabolismes d’une « urbanisation planétaire9 ».

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Agencements techniques : extraire le sable du Mékong

Le sable du Mékong, dans l’aire d’étude arpentée, s’extrait de quatre manières différentes, dont trois d’entre elles transitent par un dépôt de sable. Ces méthodes ont toutes été identifiées grâce aux observations directes.

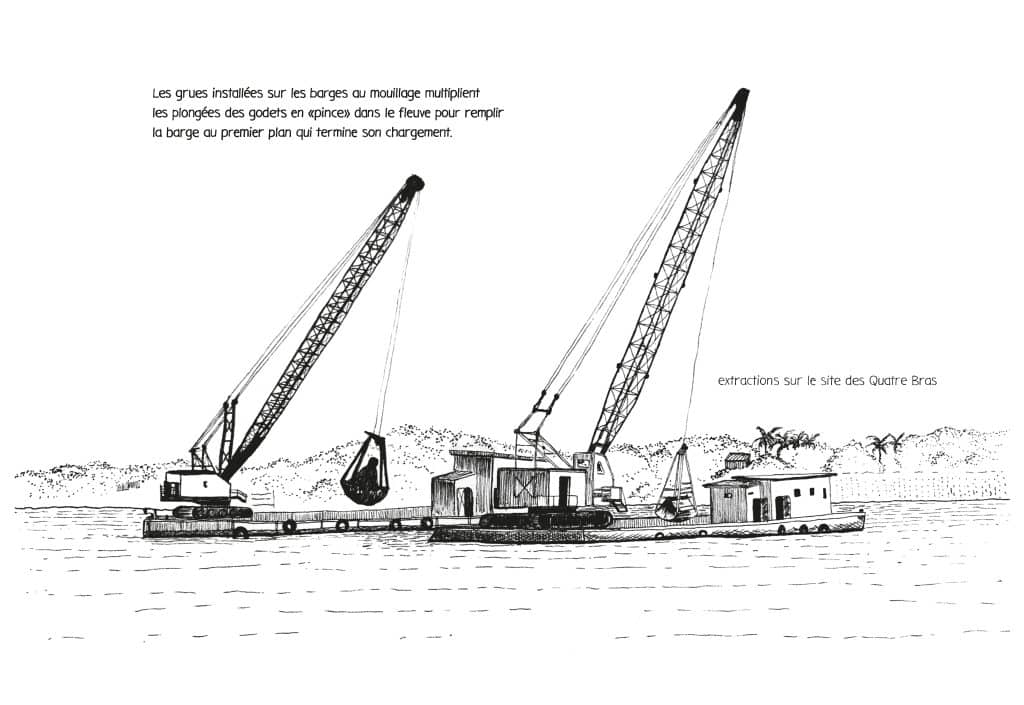

La première technique d’extraction s’opère à l’aide d’une pelle à câble équipée d’un godet en « pince » ou benne preneuse d’une capacité de 2m3 installée sur une barge au mouillage. Des va-et-vient s’opèrent entre la collecte du sable au fond du fleuve et l’action de déverser ce sable attrapé – avec certainement bien d’autres vivants captés lors de cette collecte – dans une barge qui attend d’être remplie, accostée sur ces barges au mouillage. Le bruit des moteurs des pelles mécaniques vrombit et à mesure que le godet plonge et ressort de l’eau, le fracas du métal dissone au contact de la masse d’eau. Il est possible d’observer l’eau saisie par la même occasion qui s’écoule le long du godet 10.

Une deuxième technique d’extraction s’opère directement depuis la barge à remplir. Sans intervention de barges annexes, un moteur et des tuyaux de pompage sont directement installés sur la barge. Un tronçon de tuyau plonge dans les eaux et aspire à l’aide d’un moteur le sable présent au fond du lit et le déverse par ce même tuyau directement dans l’aire de stockage sur la barge. D’un aspect boueux, le trop-plein d’eau est évacué à mesure que la masse de sable prend place dans la barge.

La troisième manière d’extraire le sable du Mékong s’effectue à l’aide de ce que nous nommerons dans cette recherche une « barge-machine ». Souvent accostées sur les rives du fleuve, ces barges-machines sont reliées par un système de tuyaux au dépôt de sable. Elles pompent directement le sable depuis le fleuve. Elles peuvent aussi servir de relais pour les barges qui arrivent pleines de sable pour le transférer de la barge au dépôt.

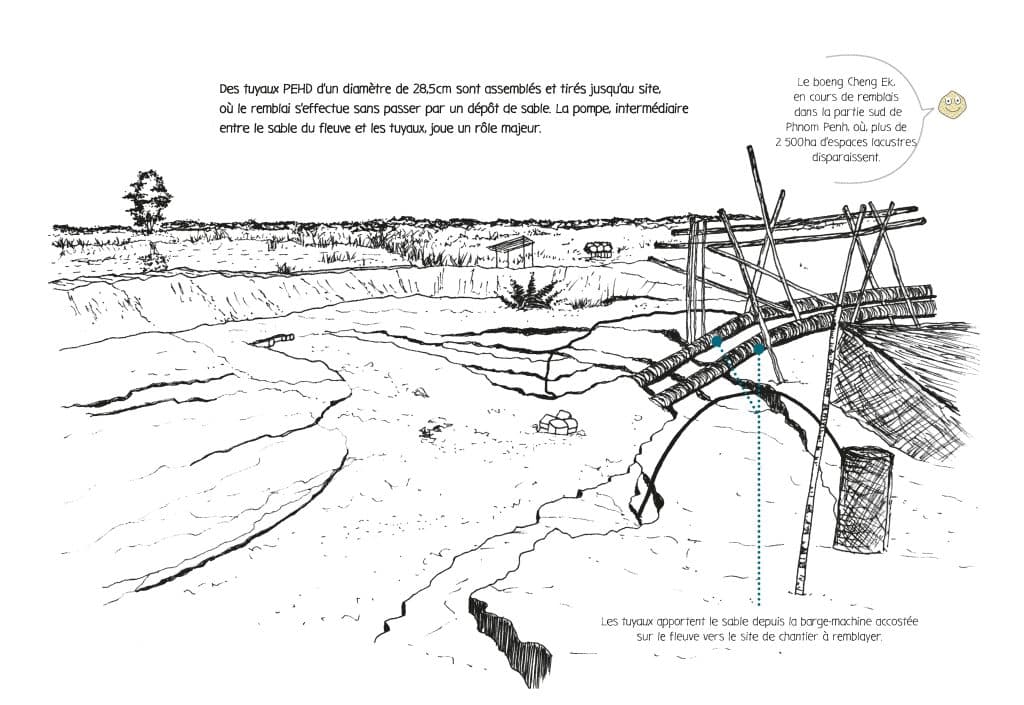

Enfin, la dernière technique déployée est celle qui, sans transiter par un dépôt de sable, aspire le sable depuis le fleuve à l’aide de moteurs (sur les barges-machines) et l’envoie par un système de tuyaux imbriqués les uns aux autres. Ce système se rapproche de la troisième technique développée précédemment. Elle est surtout mobilisée lorsque les sites à remblayer se trouvent à « proximité » du fleuve. Une partie du remplissage du Boeng Cheung Ek, en cours de remblais, s’effectue à l’aide de cette technique, tout comme le Prek Pnov, au nord de la ville, qui se jette dans le Boeng Tamok (en cours de remblais également)11. Cette technique échappe au « contrôle » du ministère des Mines et de l’Énergie puisque ce sable ne transite pas par un dépôt.

Cartographier les mouvements du sable

À Phnom Penh et dans les périphéries en construction, le sable de plus en plus prisé pour le secteur de la construction s’amoncelle dans les rues. Si la plupart des dépôts distribuent le sable à Phnom Penh et aux alentours, pour subvenir à une « demande locale », l’un des dépôts nous explique que le sable peut parfois être livré dans les autres provinces comme à Kampot, Kampong Speu et Preah Vihea 12. Si certains tas de sable destinés à des constructions individuelles revêtent des allures de petits monticules qui n’excèdent pas un mètre de hauteur, d’autres prennent de faux airs de dunes du désert de hauteurs variables et s’étendent à perte de vue sur des centaines de mètres. Ces énormes amas de sable attendent d’être nivelés.

L’un des projets les plus consommateurs de sable à Phnom Penh est actuellement celui situé au sud de la capitale sur les Boeng Tumpun et Boeng Cheung Ek pour le projet [immobilier] ING City13. Le sable s’amoncelle le long du Boulevard Hun Sen, en attendant de permettre d’aplanir le sol. En 2020, l’ONG Sahmakum Teang Tnaut (STT) écrivait à propos de ces remblais en cours :

La quantité de sable nécessaire pour remblayer les zones humides est estimée, de manière prudente, à 77 000 000m3. Ce remblai des zones humides devrait nécessiter une quantité de sable supérieure à tout autre projet dans l’histoire du Cambodge14.

L’artiste Khvay Samnang a immortalisé la présence de ces lacs en perdition dans une série de photographies intitulée « Untitled » où il se met en scène, à nu, dans les lacs, un pot rempli de sable en main, le déversant sur sa tête. Hommage à toutes ces personnes et autres qu’humains qui seront ensevelis métaphoriquement et réellement sous ces remblais. Certains citoyens utilisent donc des matériaux tels que le sable pour illustrer que le remblai inscrit le politique dans l’espace physique, alors qu’il est quasiment impossible d’engager une discussion politique à ce sujet.

ING City n’est pas un cas isolé. Ces projets de grande envergure se multiplient dans la capitale. Le schéma qui les accompagne, la plupart du temps, implique une quantité de sable qui atteint des records pour produire du foncier à partir de remblais sur des terres ou des eaux. Dès 2008, le remblai du Boeng Kak révélait l’accélération du développement urbain au détriment de l’environnement naturel et des populations vulnérables, notamment celles privées de titres fonciers15.

Les injustices spatiales et environnementales augmentent à mesure que le sable sort de son lit.

L’envergure de ces remblais en cours dans le Boeng Cheung Ek présage une issue bien pire, menaçant la sécurité de tous les habitants de la ville de Phnom Penh. Lorsque les lacs disparaissent sous ces millions de mètres cubes de sable, les agriculteurs urbains et leurs familles, en particulier, subissent en première ligne ces transformations socio-écologiques en cours qui façonnent la ville16. Le gouvernement royal contribue à la disparition de ces Boeng en procédant à l’acquisition forcée de terres, créant ainsi des opportunités pour les investisseurs privés de spéculer sur la transformation des terres agricoles en propriétés immobilières, comme l’explique Beng Huat Chua dans un contexte singapourien17. Ces opérations, dans le cas cambodgien, profitent principalement à la classe aisée. Les inégalités s’accroissent au sein de la société cambodgienne, alors qu’une classe moyenne émergente donne l’illusion d’une redistribution de la richesse. Les injustices spatiales et environnementales augmentent à mesure que le sable sort de son lit.

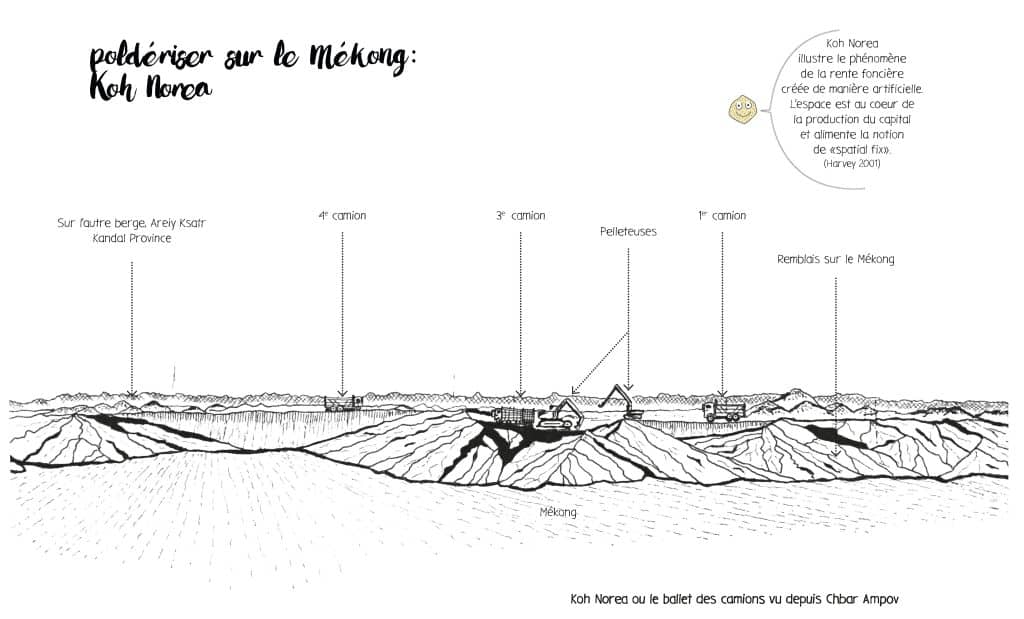

Koh Norea : un tas de sable qui vaut de l’or

À l’instar de Singapour et de Dubaï, la capitale cambodgienne poldérise pour créer de la valeur foncière. Si les deux premières capitales s’appuient largement sur le sable marin dans leur expansion urbaine, Phnom Penh mobilise le sable de rivière. (…)

[En] 2020, les remblais gigantesques pour la création de l’île de Koh Norea débutent. Le développeur de ce projet, l’Overseas Cambodian Investment Corporation Ltd (OCIC18), qui développe également le nouvel aéroport au sud de la ville, estime qu’il faudrait environ 60 millions de m3 de remblais (ici de sable) pour façonner cette île de 125 hectares19. Les remblais se sont étalés sur 2020 et 2021 selon les images satellites Google Maps. (…)

Koh Norea ou le ballet des camions [extrait du carnet de terrain de l’autrice]

« Après une bonne demi-heure de vélo portée par un vent fort, j’atteins le site de Koh Norea localisé à Chbar Ampov. Je trouve le site idéal : un terrain vague, fraîchement remblayé avec une vue imprenable sur le chantier du projet Koh Norea.

8h21 : en position d’affût, je guette les va-et-vient de quatre camions de 20 m3 qui se trouvent à 200 ou 300 mètres. Je chronomètre leur temps de chargement et à vue d’œil tente de suivre leurs trajectoires. Ces quatre camions se relayent sans interruption auprès de la pelle mécanique hydraulique, stationnée près d’un tuyau qui crache ce mélange de sable et d’eau : telle une chaîne de production où, à la ligne, des gestes répétitifs socio-matériels s’instaurent. L’un des camions (jaune orangé), que j’identifierai comme le 1er camion, vient d’être chargé et part. Il est aussitôt remplacé par un deuxième camion à 8h23. Le 1er camion ne roulera que quelques centaines de mètres avant de décharger sa cargaison près des pieux, nouvellement mis en place au sud du projet Koh Norea. Dans cette scène, plusieurs actants entrent en jeu : les tuyaux, les pelleteuses, les camions et les bulldozers (pour tasser et niveler).

8h27 : fin du chargement du 2e camion qui part en direction du nord du site du projet Koh Norea, contrairement au 1er camion observé.

8h30 : le 3e camion, plus facilement identifiable car il est de couleur blanche, se met en place et le chargement commence.

8h35, fin du chargement, il partira au même endroit que le 1er camion y déposer le sable au niveau des pieux qui permettent de stabiliser la future berge. Dans le même temps, un camion-citerne rempli d’eau humidifie le chemin emprunté par ces camions pour faciliter la tenue de la « route » et éviter la poussière. Le 1er camion est de retour à la « base » lorsque le 4e camion patiente que le chargement de sable se termine. À ce moment, les seuls bruits environnants proviennent des sons émis par les moteurs de ces différents engins et d’un frappement régulier perceptible au loin.

3 minutes et 27 secondes, c’est le temps nécessaire à la pelleteuse pour remplir la remorque du 4e camion-benne. Je remarque alors un pêcheur sur le filet d’eau du Mékong conservé entre la berge où je suis et le remblai de Koh Norea. Ce dernier dans l’eau, torse nu, équipé d’une bouée, nage et tire son filet de manière répétitive. Une scène surréaliste que d’observer ce pêcheur, seul, qui paraît minuscule au milieu de ces monstres remblais…

Puis, je distingue au-dessus de ma tête le vol d’un drone. Une personne fraîchement arrivée sur le terrain vague où je me trouve pilote ce petit engin. Je patiente 15/20minutes et m’assure que le drone revienne pour entamer la discussion. Ce trentenaire travaille pour le Groupe B.I.C20. Il explique que le drone sert à prendre des photos et vidéos pour son entreprise afin de faire du repérage. Les terrains où nous nous trouvons appartiennent au groupe B.I.C et un développement immobilier se profile sur ses emprises. Il ajoute que les terrains où nous sommes étaient à l’origine un dépôt de sable, qui permettait de dispatcher les différents amas dans le quartier pour les futurs projets ; ces terrains étaient loués par B.I.C. Puis, j’oriente la conversation au sujet de Koh Norea, sur les extractions de sable et les coûts associés. Il me précise alors en souriant que « rien n’est trop cher pour eux [NDLA : en parlant des millions de mètres cubes de sable indispensable aux remblais], nous les appelons les millionnaires au Cambodge ».21

(…) Koh Norea illustre particulièrement la production capitaliste de la ville et le processus de financiarisation associé qui s’implantent aux quatre coins du monde, devenant de plus en plus marquants dans des villes qui étaient jusqu’alors considérées en « marge » de ce processus22. Koh Norea et plus largement Phnom Penh avec ses marchés résidentiels s’insèrent ainsi dans ce que Gabriel Fauveaud décrit comme étant « l’évolution plus globale de la géopolitique de l’immobilier en Asie du Sud-Est et de sa financiarisation »23. Cette financiarisation se met en œuvre grâce notamment à la « mise au travail du sable ».

Ainsi, ce que je nomme la production urbaine néolibérale granulaire pourrait se concevoir sous deux aspects.

D’un côté, elle interrogerait dans quelle mesure le faible coût des grains de sable contribue à davantage de financiarisation, c’est-à-dire comment le sable, en tant que ressource naturelle, par son processus de vie hors de l’eau, est transformé en un objet de spéculation et d’investissement par la matérialité de ses productions. Cela soulève des questions sur la manière dont la valeur du sable est augmentée à travers sa transformation en composante clé des infrastructures urbaines et des mégaprojets, reflétant ainsi les mécanismes du marché et les politiques de développement urbain qui favorisent cette utilisation.

Le sable extrait dans le lit du Mékong au Cambodge traverse désormais les frontières, notamment pour rejoindre la Chine.

De l’autre, le sable, ressource naturelle à la rareté annoncée, au-delà d’être un matériau de base nécessaire pour la construction et donc moteur de la croissance économique, deviendrait essentiellement spéculation sur les marchés financiers et favoriserait davantage son exportation hors du Cambodge. Cette transformation pourrait avoir d’importantes implications, notamment en termes d’exploitation accrue des ressources de sable, de modifications des politiques environnementales et de création de tensions dans les communautés locales et au niveau international. Si les observations réalisées témoignent de l’extraction en cours pour une demande locale, les sollicitations venues de l’étranger sont nombreuses et le sable extrait dans le lit du Mékong au Cambodge traverse désormais les frontières pour rejoindre la Chine notamment24. Les demandes croissantes sur le marché international pourraient intensifier la pression sur les ressources de sable au Cambodge, exacerbant ainsi les problèmes environnementaux et sociaux existants.

Image d’accueil : « Untitled », 2011. © Khvay Samnang (détail).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Historiquement, la ville de Phnom Penh est connue sous le nom de « Krong Chaktomuk » (littéralement « la ville aux quatre visages ») qui fait référence au réseau hydraulique formé par le Tonlé Sap, le Bassac et le Mékong. C’est à Phnom Penh que le delta du Mékong se forme. Le fleuve, long de plus de 4000 km, se sépare en deux branches, le Bassac et le Mékong, avant de s’écouler vers le Vietnam.

- Slocomb, Margaret. 2010. An economic history of Cambodia in the twentieth century. NUS Press, p. 43

- Pierdet, Céline. 2008. « Les temporalités de la relation ville-fleuve à Phnom Penh : la fixation d’une capitale fluviale par la construction d’un système hydraulique (1865-2005) », thèse de doctorat, Université Paris 1, p. 18.

- Pierdet, Céline, op. cit., p. 341.

- APUR. 1997. Phnom Penh, développement urbain et patrimoine, p. 37.

- Stetten, Guillaume. 1997. « La ville et l’eau ». Dans Phnom Penh, développement urbain et patrimoine, APUR. Paris, p. 20.

- Un, Kheang. 2005. « Patronage politics and hybrid democracy : Political change in Cambodia, 1993-2003 ». Asian Perspective n°29 (2) : pp. 203–230 ; Hughes, Caroline. 2006. « The Politics of Gifts : Tradition and Regimentation in Contemporary Cambodia ». Journal of Southeast Asian Studies, pp. 469–489.

- Un, Kheang. 2005. « Patronage politics and hybrid democracy : Political change in Cambodia, 1993-2003 ». Asian Perspective n°29 (2) : pp. 203–230.

- Brenner, Neil, et Christian Schmid. 2014. Implosions/explosions. Towards a study of planetary urbanization. Berlin, Germany : Jovis.

- Phnom Penh, le 7 avril 2021.

- Le Boeng est une dépression formant un lac ou un étang vaste. Il est alimenté par des canaux naturels ou artificiels durant la saison des pluies et sert éventuellement de réserve d’eau pour les cultures durant la saison sèche (APUR 2019 : 19). Un prek est un bras d’eau naturel ou artificiel sans source qui met en relation, à la saison des pluies, le fleuve, les étangs et les lacs. Il est alimenté par la crue du fleuve et le ruissellement des eaux de pluies » (APUR 2019: 19).

- Phnom Penh, le 30 juin 2022.

- En2019, l’Atelier parisien d’urbanisme a rédigé un ouvrage intitulé Phnom Penh extension et mutations qui couvre les enjeux de planification attenants à ce projet et aux risques associés de voir disparaître ces lacs indispensables à la gestion des eaux pluviales.

- LICADHO et al. 2020 : 3.

- Schneider, Helmut. 2011. The Conflict for Boeng Kak Lake in Phnom Penh, Cambodia. n°7.

- Beckwith, Laura. 2020. « When Lakes Are Gone : The Political Ecology of Urban Resilience in Phnom Penh », thèse de doctorat, Ottawa, Université d’Ottawa.

- Chua, Beng Huat. 2011. « Singapore as Model : Planning Innovations, Knowledge Experts ». In Worlding Cities, édité par Ananya Roy et Aihwa Ong. Wiley-Blackwell.

- L’OCIC est une filiale de la Canadia Bank, l’une des plus importantes banques privées du pays. Son fondateur et actuel dirigeant, Neak Oknha Dr. Pung Kheav Se, est considéré comme l’un des plus riches et influents magnats économiques du pays, très proche de l’ancien premier Ministre Hun Sen. Il se démarque notamment dans le développement de mégaprojets immobiliers à l’exemple de Koh Pich ou actuellement de Koh Norea.

- Haffner, Andrew et Mech Dara : « Island of the Rich : As Sand Dune Rises, Old Neighborhood Upturned », VOD (blog), 10 novembre 2021.].

- Le promoteur B.I.C. Group, qui est présidé par Yim Leak, fils du député Yim Chhay Ly est un beau-frère du plus jeune fils de Hun Sen, Hun Many. B.I.C propose également des services bancaires (Haffner et Dara 2021).

- Phnom Penh, le 18 mars 2021.

- Shatkin, Gavin (1998) : « “Fourth World” Cities in the Global Economy : The Case of Phnom Penh, Cambodia », International Journal of Urban and Regional Research, no 22(3), pp. 378‑393.

- Fauveaud, Gabriel (2020) : « Les nouvelles géopolitiques de l’immobilier en Asie du Sud-Est : financiarisation et internationalisation des marches immobiliers a Phnom Penh, Cambodge », Hérodote, no 176(1), pp. 169‑184.

- Notes de terrain de l’autrice, 7 novembre 2023.

L’article Le fleuve mangé par son lit : l’extractivisme du sable au Cambodge est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview