09.01.2026 à 12:24

Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges

Olúfémi O. Táíwò

Et si on démontait les lieux de pouvoir au lieu de faire en sorte que d’autres y accèdent ? Dans un article anticipant son livre “Elite Capture”, le philosophe étasunien Olúfémi O. Táíwò appelle à défendre les perspectives situées contre ce qu’il appelle la “déférence épistémique”, qui fragmente le collectif politique et entrave la solidarité.

L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10000 mots)

Temps de lecture : 24 minutes

Ce texte est la traduction de l’article d’Olúfẹ́mi O. Táíwò, « Being-in-the-Room Privilege : Elite Capture and Epistemic Deference », paru dans la revue The Philosopher en 2021.

La traduction a été réalisée par Mathias Rollot.

La revue Terrestres et le traducteur remercient l’auteur Olúfẹ́mi O. Táíwò et son agente littéraire Stephanie Steiker de nous avoir permis de traduire cet article.

« J’ai abandonné l’idée d’écrire à ce sujet car je ne crois pas être la bonne personne pour écrire là-dessus – je n’ai aucune idée de ce que c’est que d’être Noir… mais je peux vous envoyer mon brouillon avec mes notes, si vous voulez. »

Un frisson m’a parcouru. C’était pourtant une proposition aussi innocente que compréhensible : ses principes éthiques invitaient Helen, journaliste indépendante, à renoncer à son sujet pour me le laisser. Pourtant, j’ai craint qu’il ne s’agisse aussi d’un piège.

Même en mettant de côté l’erreur faite au sujet des dynamiques en place dans la conversation (je suis certes Noir, mais aussi professeur associé à l’université), il y avait là un problème que j’avais rencontré de nombreuses fois par le passé. Derrière l’hypothèse que je possédais une expérience vécue qu’elle n’avait pas, on pouvait reconnaître la marque d’un horizon épistémologique, politique et culturel aussi controversé que polarisant : l’épistémologie du positionnement (standpoint epistemology)1.

Consulter un dictionnaire ne permet pas vraiment de se faire une idée des controverses autour de cette idée d’épistémologie du positionnement. L’Encyclopédie Internationale de Philosophie se borne à considérer trois affirmations a priori inoffensives :

- Le savoir est socialement situé

- Les personnes marginalisées sont avantagées pour acquérir certains types de savoirs

- Les programmes de recherche devraient refléter ces faits.

Le philosophe Liam Kofi Bright montre bien que ces affirmations peuvent être déduites 1) d’une logique empirique de base, et 2) d’une explication un tant soit peu plausible des manières dont le monde social affecte les savoirs que des groupes de personnes sont susceptibles de chercher et de trouver.

Mais si le problème ne vient pas de l’idée de base, alors d’où vient-il ? Je crois qu’il n’est pas tant lié au concept initial qu’à sa mise en pratique par les normes en vigueur. L’appel à « écouter les plus concerné·es » ou à « remettre au centre les plus marginalisé·es » est très fréquent dans bon nombre de cercles académiques et militants. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Selon l’expérience que j’en ai, quand les gens disent qu’il est important « d’écouter les plus concerné·es », ce n’est pas parce qu’ils prévoient de faire une visio avec un camp de réfugié·es ou de collaborer avec des sans-abris. Plus souvent, il s’agit plutôt de confier la légitimité de parole et l’attention à celles et ceux qui correspondent le mieux aux catégories sociales associées à ces maux – sans même se préoccuper de savoir ce qu’iels savent réellement, ou ce qu’iels ont personnellement vécu sur le sujet. Dans le cas de ma conversation avec Helen, ma race sociale semble me lier de façon plus « authentique » à une expérience qu’aucun·e de nous deux n’a jamais eue. Selon les règles du jeu telles que les comprenions, elle se sentait obligée de s’en remettre à moi. Ces règles prévalent souvent, même là où les enjeux sont importants – que ce soit au sein d’un groupe de recherche discutant des manières de comprendre un phénomène social ou d’un groupe militant discutant des cibles à viser.

Le piège n’était pas que l’épistémologie du positionnement puisse affecter la conversation, mais comment elle le faisait. De façon générale, lorsqu’on cherche à appliquer concrètement l’épistémologie du positionnement, on s’engage dans des pratiques révérencielles : faire des dons, passer le micro, croire en la parole de l’autre. C’est bienvenu dans de nombreux cas, et les normes sociales qui nous invitent à nous tenir prêt·es à les mettre en œuvre proviennent de motivations admirables : un désir de favoriser la situation sociale des personnes marginalisées, considérées comme sources de savoirs et destinataires légitimes de pratiques respectueuses. Hélas, le fait que de tels égards deviennent la règle de base, l’orientation politique par défaut, peut avoir pour conséquence d’aller à l’encontre des intérêts des groupes marginalisés, tout particulièrement au sein des cercles dominants (elite spaces).

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Certains lieux possèdent une influence et une puissance démesurée : la salle des réunions de crise, la salle du comité de rédaction, la table des négociations, la salle de conférence… (the Situation Room, the newsroom, the bargaining table, the conference room). Être dans ces lieux signifie être en mesure d’affecter les institutions et les dynamiques sociales au sens où on est alors en position de décider de ce qu’il convient de dire et de faire. L’accès à ces lieux est déjà, en soi, une forme d’avantage social, du genre de ceux qu’on ne peut acquérir que grâce à d’autres avantages sociaux préalablement acquis. D’un point de vue sociétal, les personnes les plus « affectées » par les injustices sociales associées aux identités politiques principales (genre, classe, race, nationalité) ont beaucoup plus de probabilités d’être emprisonnées, sous-employées, ou d’être dans les 44 % de la population mondiale sans accès à Internet – et donc d’être mises à l’écart des lieux du pouvoir et tout à fait ignorées par les personnes présentes dans ces lieux. Les individus qui ont le plus de chances de se trouver dans ces lieux sont, au contraire, ceux qui réussissent à passer au travers des différents mécanismes de sélection sociale filtrant les identités sociales associées à ces résultats négatifs. En d’autres termes, ces personnes sont d’autant plus susceptibles de se retrouver dans les lieux du pouvoir qu’elles sont systématiquement différentes (et donc non-représentatif·ves) des gens qu’iels sont ensuite supposées représenter une fois entrés à l’intérieur.

J’avais l’intuition que la proposition d’Helen était un piège. Non pas un piège qu’elle aurait tendu elle-même, mais un piège qui menaçait de nous piéger elle et moi de la même manière. Les normes culturelles – du genre de celles qu’on mobilise quand on introduit une déclaration par « En tant qu’homme noir… » – ont installé un ensemble de pratiques respectueuses de l’épistémologie du positionnement que beaucoup d’entre nous connaissent par cœur, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà : les formes de révérence sociale qui en découlent finissent souvent par devenir contreproductives, et ne servir efficacement que la capture du pouvoir par les élites2, à savoir le contrôle des programmes politiques et des ressources par le groupe le plus avantagé. Si l’objectif était d’utiliser l’épistémologie du positionnement pour remettre en cause les configurations de pouvoir injustes, difficile de faire pire.

➤ Lire aussi | Nous danserons avec les montagnes・Báyò Akómoláfé (2024)

Pour expliquer ce qui ne va pas avec l’habituelle façon révérencielle (deferential) de mettre en œuvre l’épistémologie du positionnement, nous devons commencer par voir ce qui la rend si populaire. Commençons par évoquer les postures les plus cyniques : certain·es chez les plus avantagé·es d’un point de vue social, ne pas veulent pas réellement de changement social réel – iels n’en désirent que l’apparence. Par ailleurs, la révérence (deference) à l’égard des personnes liées aux communautés opprimées peut n’être qu’une performance qui édulcore, s’excuse, ou encore détourne du fait que la personne à qui est faite cette politesse a finalement déjà le privilège de se tenir dans les lieux où se prennent les décisions, et que le changement de perspective qu’elle suggère sera entendu.

Quoique j’ai l’intuition qu’il y a bien quelques vérités dans tout ça, je reste malgré tout insatisfait. La plupart des gens qui soutiennent et mettent en pratique ce genre de politesses sociales (deferential norms) ressemblent à Helen : bien intentionnés, mais confiants à l’idée que les personnes avec qui iels partagent ces lieux du pouvoir peuvent les aider à trouver l’expression qui convient à leurs engagements moraux communs. Pour expliquer le phénomène, il n’est même pas nécessaire de croire que la plupart de celles et ceux qui interprètent l’épistémologie du positionnement de la sorte sont de mauvaise foi, et on ne voit d’ailleurs même pas bien en quoi cela pourrait aider de croire cela. Les mauvais « colocataires » peuplant les lieux du pouvoir ne sont pas le problème, de la même façon que l’hypothèse selon laquelle Helen puisse être une bonne colocataire n’était pas la solution. Le problème vient de la manière dont ces lieux du pouvoir sont construits et gérés.

Pour en revenir à mon exemple initial avec Helen, la problématique n’était pas simplement que je n’ai pas grandi dans le milieu populaire et opprimé qu’elle imaginait. Épistémologiquement parlant, la situation était bien pire que ça. Bon nombre des faits sociaux qui ont rendu ma vie différente de celle des gens auxquels elle pensait sont justement les raisons pour lesquelles on me propose aujourd’hui des choses en leur nom. Si j’avais grandi dans un tel milieu, nous n’aurions probablement jamais été au téléphone ensemble, Helen et moi.

À bien des égards, notre système social repose sur un ensemble de mécanismes filtrants, qui déterminent quelles interactions peuvent avoir lieu, entre qui et qui, et donc, en définitive, quelles structures sociales les gens sont en mesure d’observer ou non. Durant la majeure partie du 20e siècle, le système de quota d’immigration des États-Unis a rendu accessible presque exclusivement aux Européens l’immigration légale et le chemin vers la citoyenneté (ce qui a valu au pays d’être considéré par Hitler comme le « leader incontesté dans l’élaboration de politiques explicitement racistes en matière de nationalité et d’immigration »3). Avant que le 1965 Immigration and Nationality Act n’ouvre de nouvelles possibilités migratoires pour les « travailleur·ses qualifié·es ».

Que mes parents aient pu intégrer cette catégorie des travailleur·ses qualifié·es explique aussi bien leur entrée sur le territoire américain que les avantages de classe et les ressources financières (notamment la richesse) dont j’ai bénéficié depuis toujours. Cette situation n’a rien d’inhabituel : la communauté immigrée nigériane-américaine est une de celles qui a le mieux réussi (ce que personne ne dit, bien sûr, c’est que les quelques 112 000 Nigérian·nes-Américain·es diplômé·es ne représentent que bien peu par rapport aux 82 millions de Nigérian·nes qui vivent avec moins d’un dollar par jour, ni comment le premier fait recoupe le second). La sélectivité des lois en matière d’immigration explique bien les taux de réussite scolaire de la communauté nigériane de la diaspora qui m’a élevé ; ce qui explique à son tour comment j’ai pu intégrer les plus prestigieuses classes du lycée ; ce qui aide à son tour à comprendre comment j’ai pu poursuivre avec des études supérieures ; etc.

Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces.

Ainsi, il est assez facile de voir comment cette manière très particulière d’appliquer l’épistémologie du positionnement contribue à favoriser la capture du pouvoir par les élites. L’accès aux salles du pouvoir, aux lieux influents (rooms of power and influence), est conditionné par une longue série de sélections sociales en chaîne. Plus votre niveau social est élevé, et plus vos expériences sociales se réduisent – certains sont directement acheminés vers les doctorats, et d’autres vers les prisons. S’engager dans les questions d’identité par le biais de politesses épistémologiques, c’est risquer de reproduire les déformations produites par ces processus de sélection sociale.

Cela étant dit, il est aussi assez facile de voir, à plus petite échelle – dans une pièce, dans un champ ou dans un pan de la littérature scientifique, dans une conversation –, pourquoi ces pratiques révérencielles peuvent paraître sensées. C’est souvent un moindre mal au regard des épistémologies qui les ont précédées : la personne traitée avec déférence peut en effet être un peu mieux positionnée, épistémologiquement parlant, que les autres personnes présentes dans la pièce (the room). Ça peut aussi être ce que nous avons à faire de mieux tant que les pièces elles-mêmes ne sont pas remises en cause – quel pouvoir on y trouve, qui y est admis, etc.

Mais n’est-ce pas la dernière chose que nous devrions espérer voir changer ? Faire mieux que les normes épistémologiques que nous a légué une histoire fondée sur un genre d’apartheid explicite global, voilà un objectif affreusement bas. Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces. Et quand on en vient à débattre de justice sociale, les mécanismes sociaux qui déterminent la position de chacun sont précisément les fragments de la société que nous cherchons à confronter. Par exemple, le fait que les personnes emprisonnées ne peuvent pas participer aux discussions académiques sur la liberté qui se tiennent sur les campus universitaires est intimement lié au fait qu’elles sont en cellule.

Les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours.

La politesse épistémologique se positionne comme une solution à un double problème à la fois politique et épistémique. Hélas, non seulement cela ne permet pas de résoudre ces problèmes, mais cela en ajoute de nouveaux. On pourrait penser que les questions de justice devraient être avant tout dirigées vers la résolution des disparités en matière d’accès à la santé, de conditions de travail, ou de sécurité. Mais voilà : les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours. Les pratiques révérencielles qui ne se placent qu’au service de la question de l’attention (du genre « nous avons lu trop d’hommes blancs, maintenant il faut lire ce qu’écrivent les gens de couleur ») peuvent échouer sur le terrain de leurs propres termes : recentrer l’attention sur les orateur·ices issus des groupes marginalisés peut, par exemple, décentrer l’attention de la nécessité de changer le système social qui les marginalise.

Les élites issues des groupes sociaux marginalisés peuvent bénéficier de ce processus de bien des manières, et ce n’est pas forcément un mal pour le progrès social. Mais il faudrait vraiment être très naïf·ve pour croire que les intérêts des élites sont nécessairement – ou même supposément – alignés avec ceux de la population dans son ensemble. Considérer de la sorte les intérêts des élites, c’est faire preuve d’un genre de Reaganomics racial – une stratégie qui repose sur le fantasme d’un dialogue entre économie de l’attention et économie réelle.

Peut-être que les quelques personnes payées pour décrire le carnage permanent dans lequel nous nous trouvons, et ce, de la manière la plus authentique – culturellement parlant – et la plus radicale – cosmétiquement parlant – sont réellement en train d’emporter une victoire culturelle. Et peut-être que lorsque nous, les bavards, nous aurons gagné l’attention et l’influence que nous méritons, et que nous aurons mis la main sur le butin, son contenu ruissellera magiquement sur les travailleur·ses qui nettoient la salle après nos conférences, sur les bidonvilles des mégalopoles des Sud globaux, et même jusque dans les campagnes.

Ou peut-être pas.

Pour pouvoir évaluer de façon plus complète et plus juste l’enjeu posé par ces façons révérencieuses de pratiquer l’épistémologie du positionnement, il faudrait aller au-delà des arguments de principe et affronter les attraits émotionnels d’une telle approche. Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite. Après tout, qu’une personne soit privilégiée, au sens strict du terme – c’est-à-dire qu’elle fait partie de la moitié de la population mondiale ayant un accès garanti aux besoins fondamentaux – n’empêche pas qu’elle puisse être constamment en position d’infériorité dans les rapports de force qu’elle vit au quotidien. La politesse épistémologique est une réponse à des expériences réelles et pesantes – celles du mépris, de l’ignorance, de l’exclusion. Elle s’avère donc tout particulièrement attirante pour les membres des groupes marginalisés ou stigmatisés, en ce qu’elle intervient directement sur les pratiques moralement fondamentales que sont l’attention et le respect.

Les dynamiques sociales dont nous faisons l’expérience ont un rôle énorme dans le développement et la redéfinition de notre subjectivité politique, autant que dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Mais la force de l’épistémologie du positionnement – sa reconnaissance de l’importance de cette mise en situation des discours – devient sa fragilité lorsqu’elle n’est mise en œuvre qu’au moyen de pratiques révérencieuses. Mettre l’accent sur la manière dont nous sommes marginalisé·es conduit souvent à voir le monde de la façon dont nous en avons fait l’expérience. Cependant, si on adopte une perspective plus structurelle, il est peut-être plus intéressant pour comprendre le monde et la place que nous y occupons de s’attarder sur les lieux où nous n’avons jamais eu besoin d’entrer (et de considérer les raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons éviter d’y entrer). Si cela est vrai, alors toute pratique révérencieuse de l’épistémologie du positionnement empêche, en fait, tout « centrage » sur les plus marginalisé·es, voire même rend leur discours inaudible. Cela nous amène à ne nous concentrer que sur les interactions se déroulant dans les lieux que nous occupons, au détriment de celles dont nous ne faisons pas habituellement l’expérience. En plus du fait que parler au nom des autres est potentiellement problématique (en particulier quand iels ne sont pas là pour parler elleux-mêmes de leurs propres situations), s’intéresser uniquement à la question de savoir qui est dans la pièce permet d’éviter de remettre en cause la centralité de notre propre souffrance – et de la souffrance des personnes marginalisées qui parviennent à entrer dans les lieux du pouvoir avec nous.

Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite.

Ces politiques révérencieuses posent donc tout autant de problèmes que le fait d’être tenu à l’écart des lieux les plus importants du pouvoir. Or, chez celleux envers qui on fait preuve de déférence, cela peut ne faire qu’amplifier les normes et stéréotypes dont souffre la communauté marginalisée en question. Dans son ouvrage Le Conflit n’est pas une agression, Sarah Schulman écrit que, bien qu’ils aient des origines et des conséquences morales très différentes, les effets psychologiques nés du traumatisme et ceux nés du sentiment de supériorité entraînent pourtant des comportements similaires chez les personnes. Cela peut notamment conduire à déformer les enjeux d’un conflit (souvent en exagérant les dommages), ou bien à considérer l’indépendance de l’autre comme une menace (par exemple en échouant à se concentrer sur les bonnes problématiques ou les bonnes personnes). Peu importe leur origine : ce genre de comportements a des effets néfastes à la fois pour les individus qui les adoptent et pour les communautés qui les incluent — particulièrement quand ces dernières favorisent et valorisent ces comportements au lieu de les limiter ou de les digérer.

➤ Lire aussi | À mes ami·es blanc·ches・Báyò Akómoláfé (2022)

Concernant celleux qui s’inclinent, cette pratique révérencielle peut aussi avoir pour effet de favoriser la lâcheté morale. En effet, cette stratégie fournit une couverture sociale bien utile pour se délester de toute forme de responsabilité personnelle : il suffit de reporter sur d’autres héro·ïnes individuel·les, sur une classe héroïsée, ou encore sur un passé mythifié, le travail qui est le nôtre et que nous devrions accomplir aujourd’hui. La perspective des personnes sur qui cette charge est reportée a beau être plus claire sur un point ou un autre, leur point de vue général n’est pas moins subjectif et socialement déterminé que le nôtre. Plus important encore, la politesse épistémologique déplace la responsabilité qui nous incombe, pour la déposer sur d’autres que nous – et, en plus, le plus souvent, sur une version caricaturale, hyper-aspetisée et totalement fictives d’elleux.

Ce faisant, ces mêmes tactiques révérencielles ne nous isolent pas seulement de la critique, mais aussi de la possibilité de nous relier à d’autres et d’évoluer. Elles nous empêchent de nous engager authentiquement, avec une empathie réelle, dans les luttes des autres – ce qui est tout de même la condition préalable à toute forme d’alliance politique. À mesure que les questions d’identité et que les dissensus se précisent, il apparaît que les « coalitions politiques » (au sens des luttes collectives par-delà nos différences) ne sont juste que des pratiques politiques tout court. C’est pourquoi la politesse épistémologique, au même titre que l’atomisation des groupes politiques qu’elle génère, est en fin de compte parfaitement anti-politique.

Remplacer l’interdépendance par la révérence peut bien faciliter les choses sur le moment. Mais le coût global de ce court-termisme est élevé, au sens où on risque alors de saper les objectifs de l’épistémologie du positionnement, et de s’engager dans une direction politique défavorable à quiconque se bat pour la liberté plutôt que pour les privilèges, et pour la libération collective plutôt que pour des guerres de chapelle.

En quoi est-ce qu’une approche constructive (constructive approach4) de l’épistémologie du positionnement diffèrerait fondamentalement de cette approche révérencielle ? Une approche pragmatique se concentrerait sur la poursuite d’un objectif ou d’un résultat particulier, plutôt que seulement adhérer à des principes moraux ou d’éviter à tout prix la « complicité » dans l’injustice. Elle se préoccuperait surtout de la construction des institutions et s’attacherait à cultiver les pratiques de collecte partagée d’informations, plutôt que de juste vouloir « aider ». Elle se concentrerait sur la responsabilité plutôt que sur la conformité. Elle mettrait son énergie sur la question de la distribution sociale des ressources et du pouvoir, plutôt que de s’attarder sur des objectifs intermédiaires et d’aboutir à des tactiques de valorisation symboliques sans conséquences. Elle se concentrerait sur les manières dont sont construits les lieux du pouvoir, et non sur la régulation des flux de personnes à l’intérieur de ces lieux. Elle s’engagerait dans un projet de construction sociale, visant à déconstruire et reconstruire les structures sociales actuelles, les mouvements sociaux et leurs interconnections, plutôt que de se contenter de critiquer les systèmes sociaux en place.

La crise de l’eau à Flint, dans le Michigan, permet de comprendre tant les possibilités que les limites d’une telle réorientation de nos manières de faire. Le Michigan’s Department of Environmental Quality (MDEQ), une agence gouvernementale de santé environnementale chargée d’aider les communautés, avec à sa disposition une équipe d’une cinquantaine de scientifiques expérimentés, s’est rendu complice de dissimulation de l’ampleur et de la gravité d’un scandale sanitaire arrivé entre 2014, début de la crise, et 2015, date à laquelle il a attiré l’attention à échelle nationale.

➤ Lire aussi | Freedom farmers, la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu, Monica M. White (2025)

Le MDEQ, autorité épistémologique et politique, a défendu le statut quo à Flint. L’agence a affirmé que « l’eau de Flint est propre à la consommation ». Elle a été citée par le Maire de Flint, Dayne Walling, dans ses déclarations d’avril 2014 « contre les affabulations et pour rétablir la vérité au sujet de la rivière Flint ». Il s’agissait alors d’engager la transition vers un captage de l’eau potable dans la rivière. Une transition orchestrée par le responsable des urgences municipales Darnell Earley – qui est Afro-Américain, tout comme bon nombre des habitant·es de la ville qu’il a contribué à empoisonner. En juillet 2014, l’American Civil Liberties Union (ACLU) rendit publique une note interne produite par l’agence fédérale Environmental Protection Agency (EPA) exprimant son inquiétude quant aux taux de plomb dans l’eau en question. En réponse, le MDEQ rédigea un rapport bidon, dans lesquels les niveaux de plomb restaient conformes aux normes en vigueur. Il avait juste mystérieusement omis de compter deux échantillons contaminés.

La réaction des habitant·es ne se fit pas attendre. Dans le mois qui suivit la transition d’une station de captage à l’autre, les riverains signalèrent bien à quel point l’eau de leur robinet avait une couleur étrange et dégageait une odeur inquiétante. Les habitant·es n’avaient pas besoin que l’oppression dont iels faisaient l’objet soit « célébrée », que l’attention soit « centrée » sur elleux, ou que tout ça soit retranscrit dans la langue de l’académisme en vigueur. Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb. Alors iels se mirent au travail.

Premièrement, il leur fallait pouvoir répondre avec la même autorité épistémologique. Pour cela, les habitant·es s’engagèrent donc dans la construction d’un nouveau lieu de pouvoir : une pièce où habitant·es et activistes pourraient se retrouver et collaborer avec les laboratoires scientifiques ayant les capacités de prouver que le rapport du MDEQ était bidon. La mobilisation organisée par les communautés habitantes de Flint permit de rallier des scientifiques bien établis à leur cause, et déboucha sur une campagne de « sciences participatives » via la distribution de kits de mesure citoyens, ce qui participa à visibiliser plus encore l’urgence et la gravité de la situation sanitaire. L’empoisonnement des enfants de Flint devint un scandale national. L’alliance entre habitant·es et scientifiques l’emporta.

Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb.

Mais ce n’était pas suffisant. La deuxième étape – retrouver une eau saine – nécessitait plus qu’une reconnaissance de la situation : il fallait désormais des ressources et des heures de travail, pour réparer le réseau hydraulique et répondre aux inquiétudes sanitaires toujours présentes. Au départ, les habitant·es de Flint ne reçurent que des moqueries et des fadaises de la part de l’élite en place (dont certaines émises par le Président des États-Unis lui-même, et ce bien qu’il partage la même identité raciale que beaucoup d’entre elleux). Mais à la suite de l’activisme acharné des habitant·es de la ville, et à mesure que grandissait la liste de leurs allié·es, quelques victoires fut arrachées : les canalisations problématiques furent finalement remplacées une à une, et l’État du Michigan a été obligé de verser plus de 600 millions de dollars de dédommagement aux familles concernées.

Ce résultat n’est en aucun cas une victoire totale : non seulement il faut en déduire les frais de justice engagés dans cette affaire, mais surtout ce dédommagement financier ne saurait annuler à lui seul les dommages subis par les habitant·es. Une épistémologie constructive ne peut garantir de victoire totale face à un système oppresseur. Aucun horizon épistémologique ne peut, de lui-même, défaire les asymétries de pouvoir à l’œuvre entre un peuple et l’impérialisme d’un système social. Mais il peut aider à rééquilibrer un peu les forces en présence – sans même qu’on ait à faire appel à une quelconque politesse épistémologique.

La justice sociale et les économies de l’information ne sont pas menacées par un manque de jargon qui permettrait de décrire plus précisément ou radicalement les afflictions épistémologiques, attentionnelles ou interpersonnelles des sans-pouvoirs.

Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place – en particulier si ces bases populaires peuvent favoriser une action politique efficace, et limiter ou éliminer la prédation par les élites. Rien n’arrête pour l’heure la mainmise sur ces bases populaire et leur corruption par les élites bien placées, en particulier les entreprises de la tech, et on n’assiste à aucune remise en cause : ni de l’influence exercée par l’entreprenariat sur les journaux d’information locaux, ni de la destruction et du pillage de la profession de journaliste, ni des collusions entre les grandes entreprises et les politiques à des points clés du système démocratique, ni de la prédominance d’une production de savoir universitaire favorisant les intérêts des élites, pas plus que de la diffusion par les médias traditionnels des résultats de ces processus très orientés.

Confronter ces menaces nécessite d’abandonner certains des lieux de pouvoir en place. Et d’en construire de nouveaux.

Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place.

Approcher l’épistémologie du positionnement de façon constructive est exigeant. Il faut nager à contre-courant : réfléchir de façon responsable avec celles et ceux qui ne sont pas encore dans la pièce avec nous ; construire de nouveaux lieux de rencontre au sein desquels nous pourrions nous retrouver, plutôt que de juste nous déplacer au sein des lieux de pouvoir que l’histoire nous a légué. Mais après tout, c’est probablement normal dès lors qu’il s’agit de politiques de la connaissance : la philosophe Sandra Harding a bien montré en quoi l’épistémologie du positionnement, lorsqu’elle est pleinement considérée, requiert non pas moins mais davantage de rigueur des sciences et des processus de production de la connaissance en général.

Mais voilà : un sujet important reste encore en suspens. L’approche révérencielle de l’épistémologie du positionnement est souvent inséparable d’une préoccupation et d’une reconnaissance de l’importance de l’expérience vécue. Dont, tout particulièrement, les expériences traumatiques.

À ce point de l’argumentation, je dois reconnaître manquer de distanciation et de capacité à rationaliser froidement le sujet. L’essence de ce que j’ai à dire ici tient plus de la conviction que de l’hypothèse scientifique. Heureusement, la vie des idées m’a appris au fil des années que nous n’avons pas moins à apprendre de nos convictions, quoiqu’elles se posent et se travaillent différemment. Je poursuis donc.

Je prends très au sérieux la question du traumatisme. J’ai grandi aux États-Unis, une nation fondée sur un colonialisme de peuplement, l’esclavage, le racisme et leurs conséquences respectives. Tout le monde a son lot de traumatismes historiques et collectifs ici. J’ai aussi grandi au sein de la diaspora Nigériane, une communauté vivant avec des souvenirs brûlants de génocide. Tant au niveau national qu’au niveau communautaire, bon nombre de traits de caractères, de personnalité, d’habitudes et de comportements que j’observe me semblent liés à ces histoires traumatiques. À l’échelle individuelle, j’ai pu craindre pour ma vie ou pour ma dignité, ressentir douleurs intenses et humiliation ; et je me suis vu changer en fonction de ces sentiments. Je repense souvent à ces souvenirs traumatisants. Mais je ne me dis que très rarement : « ça m’a appris quelque chose ».

Ces expériences peuvent être, si on est vraiment chanceux·ses, des éléments fondateurs de notre vie. Ce qui en sort dépend de la manière dont ces éléments s’agencent les uns avec les autres – ce que la théorie du positionnement nomme « thèse de l’accomplissement » (achievement thesis). Briana Toole met bien en lumière en quoi notre situation sociale ne nous place qu’en position de savoir quelque chose. Mais pour ce qui est du « privilège épistémique », de l’avantage, il ne peut être obtenu que par le biais d’une lutte concertée, délibérée, menée depuis cette position.

Je concède bien volontiers que l’expérience de l’oppression peut conduire à cela : je n’ai aucun doute sur le fait que l’humiliation, la privation et la souffrance peuvent construire les individus (en particulier lorsque le contexte est favorable aux luttes volontaires et structurées vers la conscientisation (consciousness raising) dont parle Toole). Mais ces mêmes expériences peuvent aussi s’avérer destructrices. Lequel de ces deux effets a le plus de chance d’advenir ? Pour ma part, je parierais plutôt sur le second. Comme l’a justement noté Agnes Callard, le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.

Quoiqu’en dise le proverbe, qu’elle soit ou non le fruit de l’oppression, la souffrance n’est pas un bon professeur. La souffrance est partiale : elle ne voit pas bien loin et reste tournée sur elle-même. On ne devrait pas fonder nos relations sociales sur d’autres attentes que cela là : l’oppression, ce n’est pas une classe prépa.

Le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.

Au bout du compte, ce que je crois le plus profondément au sujet de l’épistémologie du positionnement, c’est que cela demande au traumatisme quelque chose que le traumatisme ne peut offrir. Oui, l’approche constructive est exigeante. Mais la pratique de la révérence épistémologique l’est bien plus encore, tout en s’avérant aussi être bien plus injuste : elle demande aux traumatisé·es de porter sur leurs seules épaules ce que nous devrions toutes et tous travailler collectivement. Quand je pense à mon propre traumatisme, il ne me vient pas de grandes leçons de vie. Je pense plutôt à la noblesse, bien silencieuse, de la simple survie. Le fait même que ces chapitres n’aient pas été les derniers de ma vie est déjà, en soi, bien assez puissant. Je suis toujours là pour me rappeler de ces histoires, et c’est déjà pas mal.

La politesse épistémologique nous demande d’être moins que ce que nous sommes véritablement et ce, sans même que ce soit dans notre propre intérêt. Comme Nick Estes a pu le montrer dans le contexte de pratiques politiques autochtones : « qu’on parle de racisme, de citoyenneté autochtone ou d’appartenance, la fourberie des politiques actuelles en matière de traumatisme est de transformer les personnes et les luttes en question de préjudice. Elles ramènent des peuples entiers à leurs traumatismes plutôt au détriment de leurs aspirations, ou même de leur simple humanité »5. Un processus qui n’est jamais en faveur des peuples autochtones, mais destiné aux « audiences blanches et aux institutions du pouvoir ».

Je pense aussi à la prise de conscience de James Baldwin réalisant que les choses qui l’ont le plus tourmenté dans sa vie étaient « les choses qui [le] connectaient avec toustes celleux qui sont vivant·es, qui ont été vivant·es »6. Le fait que j’ai survécu à différents types d’abus et que j’ai frôlé la mort à la fois à la suite d’un accident et de violence subies (même si ces expériences diffèrent entre elles comme elles diffèrent de celles vécues par les personnes autour de moi) n’est pas une carte que je peux jouer en société, ni une arme à manier pour gagner quelques points de prestige social. Ça ne me donne aucun droit particulier pour parler, évaluer, ou décider au nom d’un groupe ou d’un autre. C’est une manifestation concrète, une expérience de la vulnérabilité qui me rapproche plutôt d’une grande partie de l’humanité. Ce n’est pas quelque chose qui s’érige entre les autres et moi comme un mur : c’est un pont qui nous relie.

Après une longue discussion, j’ai finalement répondu à l’offre d’Helen par cette proposition : et si on écrivait quelque chose ensemble ?

Note du traducteur

J’ai découvert ce texte dans Radical Futurisms, de T. J. Demos (Steinberg Press, 2023), riche ouvrage dont les pages 211-212 synthétisent bien la proposition de ce puissant article d’Olúfémi Táíwò. Il s’agit d’une traduction humaine (et non machinique-automatique par IA), réalisée à l’automne 2025, en appui sur quelques conversations informelles avec Daphné Hamilton-Jones, Céline Bonicco-Donato et Mireille Roddier. Elle a été relue par Emilie Letouzey que je remercie vivement pour l’immense travail effectué.

Image d’accueil : Signet-976 sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- NDT : Suivant l’invitation de Sarah Bracke, María Puig de la Bellacasa et Isabelle Clair, le concept de standpoint est traduit dans cet article par « positionnement » et non « point de vue ». Renvoyons aux explications lucides des autrices à ce sujet : « Nous faisons le choix que standpoint feminism soit traduit par féminisme ‘du positionnement’, plutôt que ‘du point de vue’, alors que cette dernière expression est la plus courante en français et que le terme standpoint est, en anglais, synonyme de viewpoint. Mais le ‘point de vue’, ou encore la ‘perspective’, exposerait notre propos à des interprétations perspectivistes voire relativistes, contraires à notre intention et à celle des auteures dont nous présentons les écrits. ‘Point de vue’ ou ‘perspective’ auraient aussi l’inconvénient de diluer l’intensité contenue dans le terme standpoint qui suggère la résistance, l’opposition, l’adoption d’une attitude, la prise de position. La traduction par ‘positionnement’ permet dès lors d’insister sur le caractère politique, actif et construit du standpoint. » Pour plus de détails à ce sujet, lire María Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs. Penser nous devons !, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 170-72. » Bracke, S., Puig de la Bellacasa, M., et Clair, I. (2013), « Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines », Cahiers du Genre, 54(1), 45-66.

- NDT : Sur le sujet des « elite capture », on lira d’Olúfẹ́mi O. Táíwò son ouvrage éponyme paru peu de temps après cet article : Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics (And Everything Else), Pluto Press, 2022. L’ouvrage est paru en français en novembre 2023 chez l’éditeur québécois Lux, sous le titre L’élite cannibale : comment les puissants se sont appropriés les luttes identitaires (et tout le reste).

- NDT : Cité notamment dans David Scott Fitzgerald & David Cook-Martin, Culling the Masses : The Democratic Origins of Racist Immigration Policy in the Amiricas, 7 (2014), p. 36.

- Nous choisissons de traduire constructive par constructif en accord avec le choix fait par la traduction québécoise dans L’Élite cannibale, Lux, 2023).

- NDT : https://sokokisojourn.wordpress.com/2020/09/11/nick-estes-on-trauma-politics/

- NDT : “You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.”— James Baldwin, “The Doom and Glory of Knowing Who You Are”, Life Magazine, mai 24, 1963.

L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.

28.12.2025 à 10:30

Le tournant féministe de la primatologie

Donna Haraway

1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.

L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (15451 mots)

Temps de lecture : 41 minutes

Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).

Note de traduction, par Marin Schaffner

À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie

Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.

Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.

Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.

Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.

Préface de l’autrice à l’édition française (2025)

Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.

Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.

En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.

Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.

Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.

Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »

Donna Haraway, mai 2025

Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4

« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970

« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980

Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.

Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »

Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».

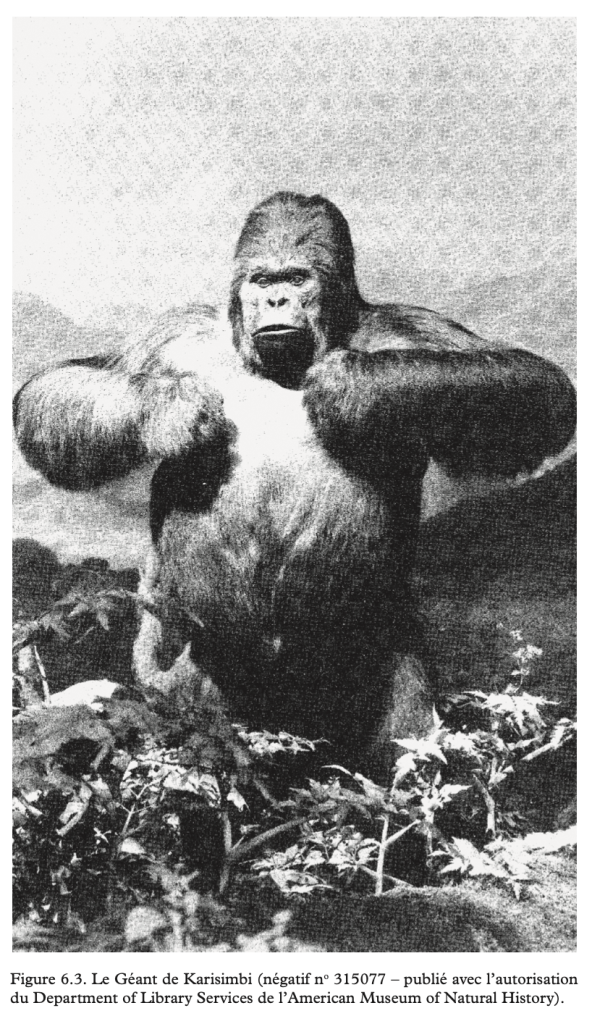

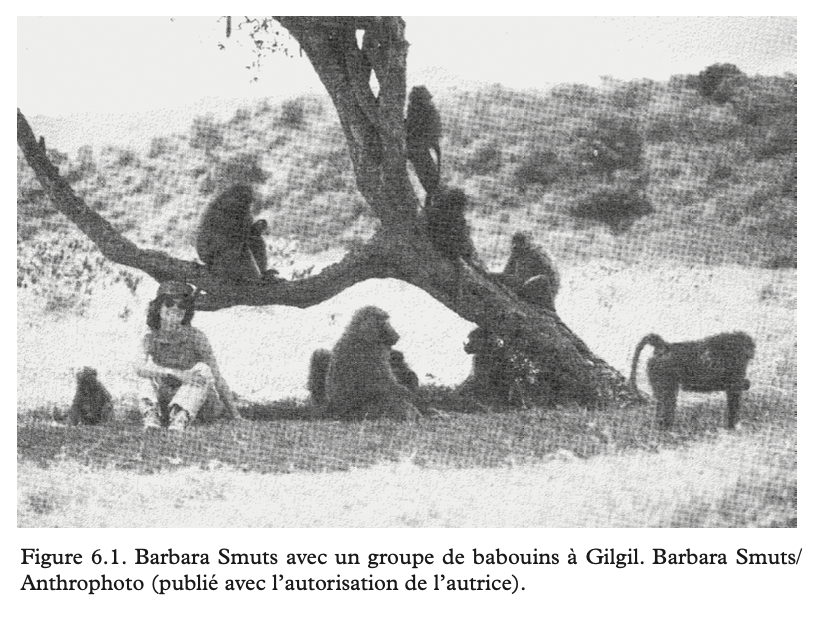

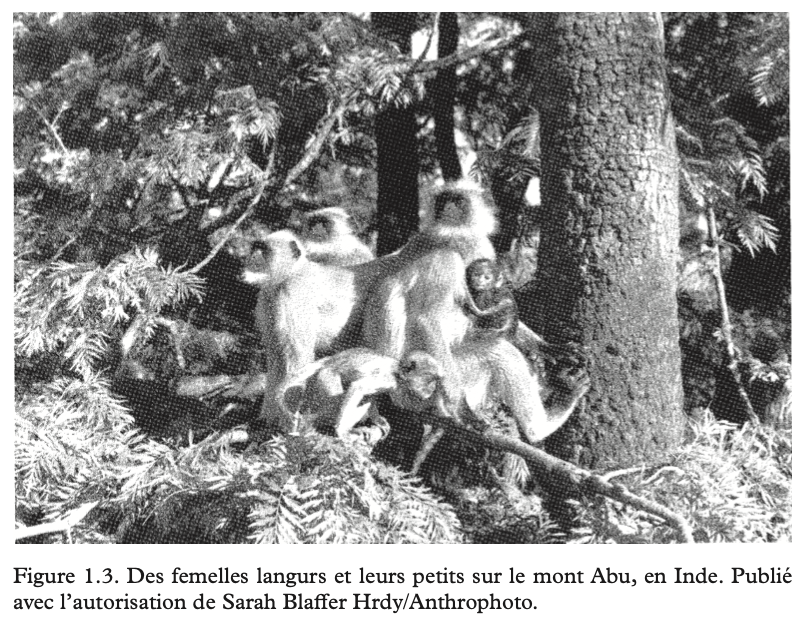

J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.

Donna Harraway

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Fait et fiction

La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.

La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.

La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.

La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.

Donna Haraway

D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).

Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.

Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.

Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.

Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.

➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)

La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.

Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations

Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.

La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.

Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?

La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.

Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.

Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.

Donna Haraway

Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.