09.12.2025 à 12:11

La Gen Z face à la corruption du monde

Alain Bertho

Avez-vous remarqué ce drapeau de pirate qui flotte aux quatre coins du monde et sert d’étendard aux peuples en révolte ? Madagascar, Maroc, Népal, Pérou… Alors que l’impuissance domine en Europe occidentale, la vitalité des insurrections récentes de la Génération Z élargit l’horizon. Cartographie et analyse de révoltes qui font vaciller les pouvoirs.

L’article La Gen Z face à la corruption du monde est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (12020 mots)

Temps de lecture : 23 minutes

Une tête de mort coiffée d’un chapeau de paille : ce curieux drapeau « Jolly Roger », emprunté au manga One piece, flotte désormais sur des foules en colère1. En octobre 2025, il est devenu le symbole de la « Génération Z », autoproclamée Gen Z, dans les rues de Lima, Antanarivo, Jakarta, Mexico, Manille, Katmandou, Marrakech et … Paris le 18 octobre.

Symbole générationnel, il est le premier drapeau international à être ainsi brandi depuis 20 ans. Le drapeau arc en ciel, symbole de paix apparu au début du siècle au sein du mouvement altermondialiste, avait été depuis longtemps troqué pour le drapeau national lors des soulèvements du printemps arabe (2011) et des places occupées (2011-2014), comme lors des soulèvements de 2018-2019 – à commencer par celui des Gilets Jaunes en France. Le drapeau national, toujours présent, est aujourd’hui complété par ce trait d’union planétaire qui proclame des exigences communes.

Enfants pirates de la Matrice

Le nom de Génération Z n’est pas né dans la rue mais trouve son origine dans la sphère médiatico-managériale2. Suivant les « génération X et Y » et précédant la « génération Alpha », démographiquement définie comme née entre 1997 et 2010, elle serait la première génération « nativement digitale », née et élevée dans un monde numérique infiniment plus prégnant qu’il y a seulement quinze ans3.

Ce constat est factuellement juste. Rappelons que depuis la naissance du World Wide Web en 1991, du SMS en 1992, du smartphone Ibm en 1994 et de l’IPhone en 2007, la croissance de la toile a été exponentielle. Nous sommes passés de 1 million d’ordinateurs connectés en 1992 à 36 millions en 1996, 370 millions au tournant du siècle, et plus de 5 milliards aujourd’hui.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Durant ces 25 années, alors le nombre d’ordinateurs connectés est multiplié par 15, le téléphone portable a supplanté ces derniers dans les usages personnels d’Internet… et dans le nombre d’appareils. Les estimations sur le parc mondial actuel oscillent entre 8,5 milliards et 7,1 milliards, contre 3,7 milliards en 2016. Ils représentent plus de 60 % du trafic Web mondial, allant jusqu’à 90 % dans des pays sous équipés comme le Soudan, la Libye, la Syrie ou le Tchad4.

La « Matrice », née dans l’imagination de deux réalisatrices visionnaires en 19995, semble devenue réalité. Ne sommes-nous pas aujourd’hui confronté·es à un univers numérique qui capte les flux financiers comme nos rêves, nos désirs de résistance comme la surveillance policière, machine globale d’information et de désinformation, de promotion de soi manipulée par des algorithmes, de production d’images irréelles dans un monde où les ruines progressent, notamment en raison des besoins énergétiques exponentiels de la gestion des données ? L’Agence internationale de l’énergie prévoit un doublement des besoins d’électricité des Data Centers avec la progression de l’IA. Comme dans le film de 1999, la Matrice se nourrit de la destruction de la planète et de son humanité.

L’une des spécificités démographiques de la Génération Z est bien d’être née dans un monde déjà dominé par la Matrice et d’avoir été biberonnée par les portails offerts à chacune et chacun que sont les déjà vieux Facebook (2004), YouTube (2005), X (ex-Twitter 2006), mais aussi des portails plus récents comme Instagram (2010), Snapchat (2011), Tiktok, Telegram (2014) et Discord (2015).

Mais ce constat ne nous dit rien du rapport de cette génération au monde social et à son avenir. Pourquoi imaginer qu’elle serait plus prisonnière de la Matrice que celles qui l’ont précédée ? Comme dans le film de 1999, et depuis vingt ans au moins, la résistance articule l’action au sein du monde numérique et l’action rematérialisée, celle des corps eux-mêmes libérés de la toile digitale. Le développement des liaisons numériques a accompagné toutes les grandes révoltes du siècle. Les photos des voitures brulées circulaient comme des trophées sur Skyrock en 20056. En 2008, Twitter a été mis en vedette pour son usage au sein de la contestation de masse des élections présidentielles de juin en Iran. En 2011, les jeunes Tunisien·es ont prouvé comment la censure d’Internet par Ben Ali avait fait d’eux des experts en cyber-résistance. Le partage des images a été un élément de poids dans le printemps arabe7. Depuis lors, quelle mobilisation peut se passer d’une présence en ligne, de compte Facebook ou Instagram ?8

À cette longue antériorité s’ajoute une expérience biographique. Voici une génération entrée dans la vie adulte dans la confrontation à une pandémie universelle, à un retour dramatique de la matérialité vitale de l’humanité et de sa fragilité. Cette génération COVID a fait l’expérience du contrôle policier universel des corps, des relations sociales enfermées dans les écrans.

Comment s’étonner, dans ces conditions, que la marque politique brandie par la Gen Z soit le Jolly Roger de One Piece ? C’est peut-être l’indice de sa capacité universelle de détourner ces portails numériques au profit d’une résistance qui prend corps dans la rue, dans l’espace public matériel de la politique.

Comment penser qu’une telle génération connectée n’aurait pas vent de ce qu’on dit ou écrit sur elle ? La voici donc qui, d’un continent à l’autre, s’approprie le vocabulaire objectivant des commentaires de celles et ceux qui l’observent comme des entomologistes observent des insectes en laboratoire. Tels les révoltés des Pays Bas en 1566 traités de « Gueux » par la royauté espagnole, elle retourne le stigmate et revendique l’étiquette qu’on lui a accolée. La voici qui brandit son nom comme une subjectivité politique pirate symbolisée par le manga le plus lu au monde, apologie universelle d’une piraterie de justice sociale. Nous y reviendrons.

➤ Lire aussi | L’effondrement a commencé. Il est politique・Alain Bertho (2019)

Le message singulier des révoltes

Les mobilisations de l’auto-nommée Gen Z marquent une étape singulière dans le message que portent les révoltes des peuples depuis 25 ans9. Elle s’affirme comme un acteur politique apartisan et exigeant, promoteur de mobilisations, porteur de principes de vie commune. La Génération Z émerge comme symbole d’un nouveau cycle de confrontation des peuples et des pouvoirs.

Elle se pense comme telle : l’adoption du nom et de la bannière affirme une culture et une subjectivité commune, une communauté de révolte. La circulation des informations, des images et des symboles construit une dynamique de propagation. Les jeunes Marocain·es de 2025 ont l’exemple du Népal en tête comme Aminatou, Bewdo et Khouma me faisaient part à Dakar en 2011 de leur souhait de faire aussi bien que les jeunes Tunisien·nes10. De la même façon, en 2019, le port du Gilet jaune avait fait école en Belgique, au Royaume Uni, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Canada, en Irak, dans une trentaine de pays au total. Sauf en Égypte ou le gouvernement avait interdit préventivement la vente de gilets aux particuliers.

Caractérisée par ses modes d’organisation numériques et horizontaux et l’usage notamment de la plateforme Discord, la Gen Z ne se mobilise pas prioritairement en réaction à des évènements tels que ceux qui ont déclenché émeutes et soulèvements depuis 20 ans comme la mort d’un jeune ou la hausse des prix des transports ou du carburant. Ses mobilisations portent sur des principes de gouvernement et ce qu’elle perçoit comme des entorses fondamentales au bien commun : la corruption, l’austérité budgétaire qui ravage les services publics, la désinvolture démocratique, l’effondrement des états face aux mafias et à la corruption généralisée du Capital. Peu porteuse, dans l’état actuel des choses, d’une alternative constituante, elle se manifeste d’abord par la soudaineté des révoltes et par son efficacité dégagiste.

Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Madagascar : un dégagisme expéditif

Depuis 20 ans, combien de soulèvements ont mis à bas le pouvoir en place ? Trois en 2011 (Tunisie, Égypte et Libye), un en 2014 (Ukraine), deux en 2019 (Chili et Soudan). En trois ans, depuis 2022, quatre cheffes et chefs de gouvernement ont dû prendre la fuite en urgence face à la mobilisation de la rue : le président srilankais, la première ministre bengali, le premier ministre népalais et le président malgache.

Il n’a fallu que quelques semaines aux manifestations de « l’Aragalaya » (la lutte), pour mettre en fuite le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. La lourde répression des premières manifestations contre les pénuries n’a fait que renforcer la révolte. Le blocage des réseaux sociaux a été contourné par une jeunesse virtuose d’une technologie dans laquelle elle a grandi et notamment de l’usage de VPN. Le 9 juillet 2022, l’occupation du palais présidentiel à Colombo signe la fin de la domination de la famille Rajapaksa.

Car les pénuries, la dette publique qui ont fait suite à la gestion du Covid sont entièrement mis au compte d’une dynastie dominant la vie politique du pays depuis la fin de la guerre civile en 2009. Le président Gotabya Rajapaska est le frère d’un ancien président, Mahinda, devenu son premier ministre. Leur autre frère, Basil, était ministre des finances. À l’accaparement du pouvoir politique s’ajoutent les pratiques de corruption massive d’une famille qui a mis les intérêts de l’État au service de ses intérêts patrimoniaux. La crise met en avant la coalition de gauche National People’s Power (NPP), créée en 2019, qui gagne haut la main les législatives de 2024.

La Gen Z se mobilise contre ce qu’elle perçoit comme des entorses fondamentales au bien commun : la corruption, l’austérité budgétaire qui ravage les services publics, la désinvolture démocratique, l’effondrement des états face aux mafias et à la corruption généralisée du Capital.

Deux ans plus tard, ce n’est pas la corruption mafieuse qui met le feu au Bangladesh, mais la mise en place d’un système préférentiel de recrutement de la fonction publique au profit de ce qui apparaît comme un clan. Le système des quotas instauré au profit des vétérans de la guerre d’indépendance et de leurs descendants avait été aboli en 2018. Sa restauration par décision de la Cour suprême le 5 juin 2024 génère immédiatement une mobilisation étudiante.

Le « Mouvement étudiant anti-discrimination » lance alors le « blocus du Bangladesh ». La suspension provisoire de la réforme par la Cour d’Appel le 10 juillet ne fait que renforcer la détermination du mouvement. Dans les jours qui suivent, la répression est violente, faisant une centaine de morts. Internet est coupé. La prise d’assaut du palais gouvernemental provoque la fuite en Inde de la première ministre Sheikh Hasina en poste depuis 15 ans et le basculement de l’armée du côté du soulèvement. La « Révolution de la mousson » met ainsi fin au règne de la Ligue Awami, cheville ouvrière de l’indépendance. Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est nommé Premier ministre par intérim.

En 2025 vient le tour du Népal, où Khadga Prasad Shama Oli, dirigeant du Parti Communiste du Népal, est premier ministre pour la troisième fois. La jeunesse se mobilise sur Internet contre la corruption du gouvernement et des administrations, le népotisme et l’opulence affichée sur les réseaux sociaux par la classe politique. Pour y répondre, le 4 septembre 2025, le gouvernement ferme 26 réseaux sociaux non légalement déclarés en vertu d’une décision de la Cour suprême datant de 2023, dont Facebook, YouTube, LinkedIn, Signal et Snapchat. Mais il n’empêche pas pas Tiktok, ni la possibilité de recourir à un VPN. La Gen Z, qui constitue 40 % de la population du pays, se soulève le 8 septembre. Le drapeau Jolly Roger surgit quand la foule tente d’investir le Parlement fédéral. L’affrontement est violent. Human Rights Watch parle de 76 morts11. Dans la soirée, le blocage des réseaux est levé. Trop tard : le 9 septembre, les résidences du premier ministre et celles de membres du gouvernement et du Parlement sont prises d’assaut et incendiées, ainsi que les locaux du Parti Communiste. Le premier ministre prend la fuite. L’armée investit la rue. Le 11 septembre, des pourparlers s’engagent entre l’armée et les représentants de la Gen Z. Soutenue par ces derniers, l’ancienne juge en chef de la Cour Suprême, Sushila Karki, est nommée première ministre par intérim.

À Madagascar, comme au Sri Lanka, pénuries structurelles et corruption étatique sont aux racines de la colère. Et comme au Népal, le Jolly Roger surgit dans les manifestations. Comme au Bangladesh, l’armée rejoint le mouvement. Quatre jours suffisent pour mettre en fuite le président. La Haute Cour Constitutionnelle confie le pouvoir au colonel Michael Randrianirina qui dissout les institutions en attendant d’éventuelles élections dans un délai de deux ans.

Dans ces quatre cas, la corruption politique, l’accaparement de l’institution publique au profit de quelques un·es, famille, clan, parti, ont été les moteurs de la révolte. À l’instar des mouvements tunisien et égyptien en 2011, les soulèvements qui ne portaient pas d’alternative laissent gérer leur victoire par d’autres : les militaires au Népal et à Madagascar, une figure symbolique au Bangladesh.

La corruption comme effondrement du commun

D’autres pays sont secoués par la Gen Z sans que la mobilisation ne provoque l’effondrement immédiat du pouvoir. La corruption, et parfois l’insécurité mafieuse, sont les moteurs d’une mobilisation contre l’effondrement de l’esprit public.

En Indonésie, le Jolly Roger a été brandi par la mobilisation lancée à l’initiative de l’Union des étudiants Indonésiens contre des coupes budgétaires massives, puis contre l’augmentation des frais de fonction des députés en août. Du 25 août 2025 au 1er septembre, la répression est violente. Internet est coupé.

Aux Philippines, depuis 2024, une controverse grossit sur les milliards de pesos alloués à la gestion des inondations, les constructions au rabais et l’accaparement des contrats par un petit groupe d’entrepreneurs. Le Jolly Roger flotte à Manille le 21 septembre 2025 lors d’une violente manifestation contre la corruption. Au même moment, au Timor oriental, la décision d’acheter des SUV aux députés (pour 4 millions de dollars) mobilise victorieusement durant trois jours les étudiants à Dili, la capitale.

Au Pérou, en octobre 2025, le mouvement lancé sur les réseaux sociaux exprime l’épuisement populaire face à l’instabilité institutionnelle (huit présidents en dix ans), l’insécurité et la corruption. Le remplacement de la présidente destituée Dina Boluarte par son vice-président José Jeri, accusé de corruption et de viol, met le feu à Lima, Arequipa, Cusco et Puno. Le vieux slogan « que se vayan todos » (qu’ils s’en aillent tous) côtoie le Jolly Roger.

En novembre, des mobilisations massives emplissent les rues du Mexique contre la corruption et la violence des cartels à l’appel de la Gen Z. Le Jolly Roger flotte sur le Zocalo lors de l’assaut symbolique contre le Palais National. Si la manifestation n’a pas conduit à un soulèvement, la Gen Z fait maintenant partie du débat politique national.

En Serbie, tout est parti de l’effondrement meurtrier du portail flambant neuf de la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024. Le drame devient le symbole de la corruption de l’État pour la jeunesse. Malgré la répression, la mobilisation sur l’ensemble du pays ne faiblit pas. Sept mois après le drame, des barricades sont encore érigées à Belgrade.

➤ Lire aussi | Pour que la dignité devienne une habitude・Omar Felipe Giraldo (2022)

La démocratie comme puissance populaire

Reste la démocratie. La politique au sens institutionnel du terme s’invite ici de deux façons : par la contestation brutale des dynasties électorales et des scores obscurs qui font des urnes une farce quasi officielle, mais aussi par la volonté de peser directement sur les grands choix du pays, notamment budgétaires.

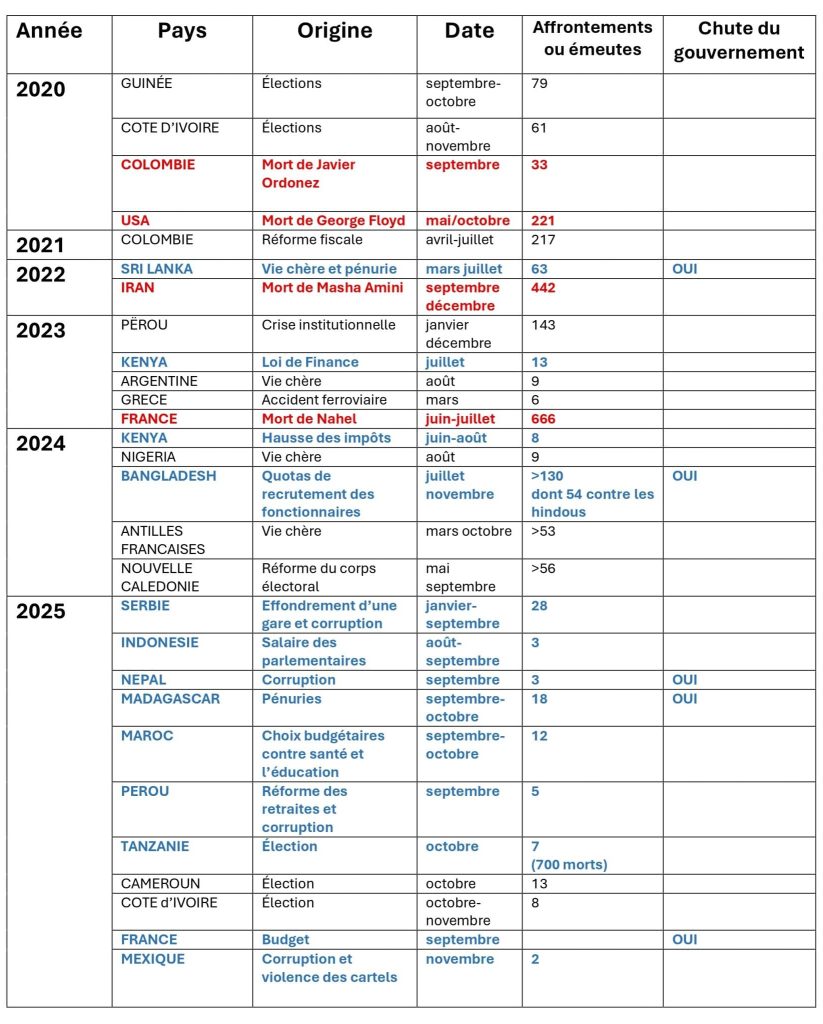

La contestation brutale des processus électoraux est devenue un classique dans certains pays d’Afrique. Les émeutes de Guinée en 2020, de Côte d’Ivoire en 2020 et 2025, du Cameroun en 2025, ne sont pas une surprise. Quant à la crise institutionnelle du Pérou en 2023, conséquence de la destitution du président Pedro Castillo, elle a mobilisé beaucoup plus largement que la génération Z.

En 2024, il n’en est pas de même en Tanzanie où la domination trentenaire du Chama cha Mapinduzi (Parti de la Révolution) est personnifiée par Samia Suluhu, la présidente sortante et candidate à sa réélection. L’élection est précédée d’une répression systématique des opposants (parti Chadema), des journalistes et de la société civile, qualifiée de « vague de terreur » par Amnesty international. Les candidats d’opposition sont disqualifiés. L’élection de Samia Suluhu avec 97.95 % des voix provoque un soulèvement à Dar Es Salaam et dans toutes les grandes villes du pays. La jeunesse, qui s’est massivement abstenue, affronte une répression féroce. On compte au moins 700 morts.

En 2024, au Kenya, c’était la même jeunesse, connectée, informée mais sans illusion sur les processus électoraux, qui avait décidé de s’opposer à une nouvelle loi fiscale et s’en est donné les moyens en ligne : #OccupyParliament et #RejectFinanceBill2024, crowdfunding pour financer le voyage vers Nairobi le jour des manifestations. Des numéros de téléphone des dirigeants politiques sont divulgués pour les spammer avec des SMS et des messages WhatsApp. Sur le Web, un « mur de la honte » dresse la liste des hommes politiques qui soutiennent le projet de loi de finance12. Le 18 juin 2024, la rue donne corps à la mobilisation à Nairobi. Le 19 juin, le Parlement amende le texte sans le retirer, provoquant une mobilisation violente dans tout le pays. Le 25, le Parlement lui-même est pris d’assaut. Le 26 juin, le projet de loi est annulé. Comme la loi de finance de l’année précédente, annulée par la justice après une mobilisation massive en dépit de la répression. Cette puissance démocratique directe s’installe dans la durée et la Gen Z est encore dans la rue en juin 2025 pour l’anniversaire de sa victoire, et encore le 7 juillet pour les 35 ans du soulèvement de 199013.

Cette puissance est autant dans l’air du temps que dans l’ADN de la Gen Z. En Colombie, en 2021, une mobilisation populaire majoritaire et intergénérationnelle, très violemment réprimée (47 morts) s’oppose aux coupes budgétaires et aux hausses massives d’impôt prévues par la réforme fiscale. La réforme est finalement abandonnée.

Au Maroc, alors qu’on annonce depuis janvier un budget de 200 milliards d’euros pour financer la Coupe d’Afrique des Nations, mi-septembre, huit femmes enceintes meurent à l’hôpital d’Agadir lors de césariennes. Ce sacrifice meurtrier des budgets de la Santé et de tous les services publics, notamment de l’éducation, est au cœur de la mobilisation de la « Gen Z 212 » (212 est le code téléphonique du pays), qui commence le 27 septembre 2025 à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, puis se répand à Salé Didi, Bibi, Kelaât M’Gouna, Inzegane, Témara, Beni Mellal, Aït Amira, Oujda et Lqliaâ. Plus de 1 500 personnes font l’objet de poursuites judiciaires. En octobre, la cour d’Appel d’Agadir prononce des peines de prison lourdes allant jusqu’à quinze ans de prison ferme pour trois accusés.

Plus modeste, le mouvement « Bloquons tout », lancé en mai 2025, appartient à la même galaxie. Certes, en France, les réserves démographiques de la Gen Z sont sans commune mesure avec le Kenya ou la Tanzanie. Mais on trouve ici aussi dans le viseur un budget particulièrement austéritaire. Les modes opératoires sont les mêmes : organisation horizontale, usage systématique de la messagerie Telegram. La fréquentation des assemblées locales préparatoires ne fait pas de doute sur la dynamique générationnelle. Si le mouvement n’a pas vraiment bloqué le pays le 10 septembre, il a néanmoins eu deux conséquences historiques : la chute volontaire du gouvernement Bayrou dès le 8 septembre et l’appel à la grève générale de tous les syndicats le 18. Jamais un gouvernement n’avait décidé de se faire harakiri devant le Parlement à la seule annonce d’une mobilisation. Jamais le mouvement syndical unanime n’avait appelé à la grève contre un projet de budget ! Et le « Jolly Roger » est sporadiquement apparu sur les défilés…

2019-2020, universalisation de la lutte, défaillance des États

Partout donc, la corruption, le népotisme et la prévarication symbolisent l’effondrement de l’esprit public, de l’État comme garant de l’avenir commun au profit d’intérêt de clans à l’heure où l’avenir même de l’humanité semble compromis. C’est un élément nouveau dans les 25 années de mobilisation et de répression violente qui ont ouvert le XXIème siècle. Ce tournant s’enracine visiblement dans l’expérience de la pandémie et la multiplication des catastrophes climatiques et écologiques vécues auxquelles les pouvoirs ne font pas face.

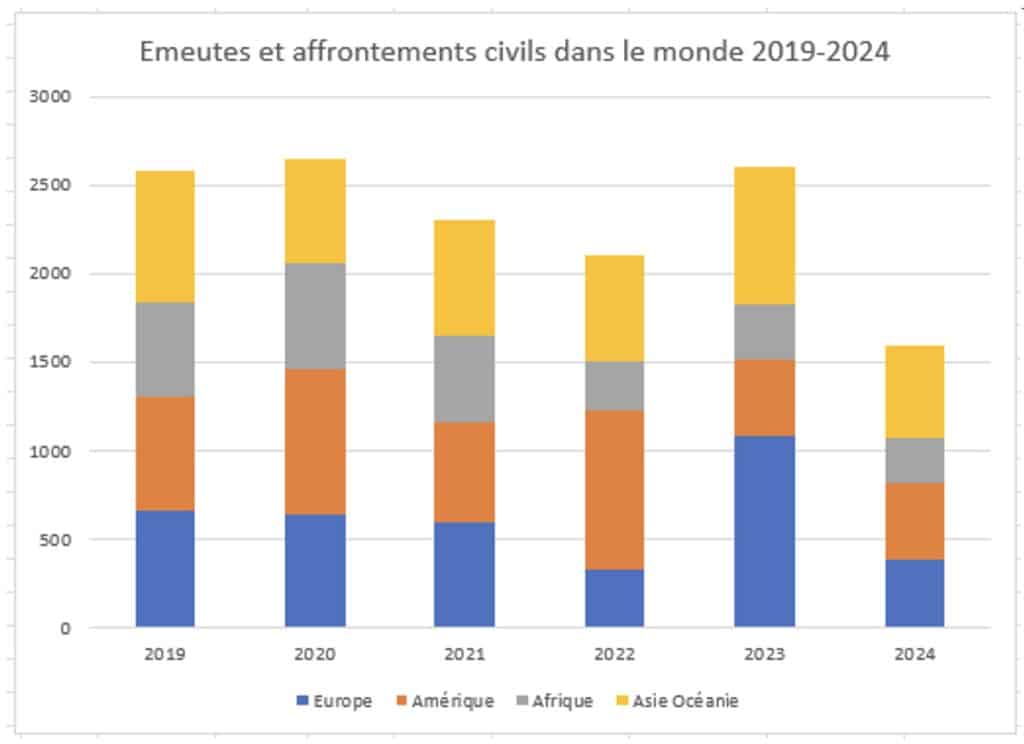

Inaugurée par les émeutes de Seattle à l’occasion d’une conférence de l’Organisation Mondiale du Commerce (29-30 novembre 1999) et de Gènes lors de la réunion du G8 (19 juillet 2001), la longue période de brutalisation mondiale des rapports politiques trouve donc un nouveau souffle. La mondialisation (et la financiarisation) du capitalisme et de sa gouvernance politique, engagée depuis un demi-siècle a mis à distance systématique des hommes et des femmes tant des lieux stratégiques de production du profit que des lieux de décision politique. Dans des situations nationales très diverses, les peuples ont fait l’expérience de l’impuissance politique face aux choix néolibéraux. En désarticulant les sociétés, les pouvoirs étatiques et financiers désarticulent et désarment le Demos. Les souffrances n’ont plus d’expression politique ni les revendications d’interlocuteurs. Dans ces conditions, chaque conflit court le risque de s’exprimer dans ce que Martin Luther King nommait « le langage de ceux qui ne sont pas entendus » : l’émeute. Et les émeutes se sont en effet multipliées contre la vie chère (2008 par exemple) comme face la mort de jeunes tués par la police (France 2005 et 2023, USA 2012-2014 et 2020, Iran 2022), contre la hausse du prix du carburant ou du métro (soulèvements de 2019).

Le plus souvent ponctuelles et sans lendemains visibles, prenant parfois au contraire la forme brusque d’un soulèvement national voire d’une insurrection, les émeutes, par leur récurrence peuvent aussi installer une sorte de dissidence populaire durable, de soulèvement à bas bruit. Elles cimentent alors une méfiance structurelle entre les peuples et les pouvoirs, entre le Demos et le kratos.

Ces émeutes ont une histoire que j’ai rappelée à grands traits dans un précédent article de Terrestres14. Les soulèvements de 2019 dans le monde marquent une étape cruciale. Après le lancement du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, de proche en proche plus de vingt pays dans le monde ont connu des soulèvements concomitants. C’est plus, en extension géographique et en durée, que les mobilisations de 2011 nommées alors « printemps arabe ».

En 2019, le déclencheur fut toujours très concret, lié à une décision ou à des pratiques gouvernementales mettant en danger la survie matérielle ou la liberté des personnes et des familles. Partout la colère englobe toute la classe politique. Mais là où le dégagisme de 2011 avait laissé de vieux chevaux de retour ramasser le pouvoir abandonné par des dictateurs en déroute comme en Tunisie ou en Égypte, les révoltés de 2019 n’ont laissé personne parler et décider à leur place. Les soulèvements devenus insurrection au Chili et au Soudan, ont engagé un processus constituant remarquable, quelle qu’en soit l’issue finale (coup d’État militaire au Soudan, référendum négatif au Chili sur la Constitution). Si le bilan global de l’année est une défaite des peuples face à la répression, celle-ci ne signe pas pour autant une victoire politique des pouvoirs en place qui perdent en légitimité ce qu’ils ont gagné par la violence d’État.

Après le lancement du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, de proche en proche plus de vingt pays dans le monde ont connu des soulèvements concomitants.

Immédiatement après, en 2020, la pandémie a enfoncé le clou. Avec son lot de peurs, de dénis complotistes, de solidarité, d’obéissance et de révoltes, elle a été un choc pour les peuples mais aussi pour les États. Ces derniers ont camouflé par un contrôle autoritaire des populations la révélation universelle de leur défaillance biopolitique, de leur lien privilégié avec des puissances financières – qui font même de la mort une source de profit.

2020 a été une année record pour le nombre d’émeutes et d’affrontements civils. Un cinquième des affrontements a concerné les politiques sanitaires et un cinquième les mobilisations contre la police et les violences policières. Si on ajoute les émeutes et affrontements liés aux élections, à la corruption des États et aux attaques contre les libertés, plus de 60 % des situations d’affrontement ont été générées par une remise en cause fondamentale de l’autorité publique, de sa légitimité et de sa police15.

➤ Lire aussi | Quand le néolibéralisme enfante le néofascisme : aux sources d’une révolution idéologique・Haud Guéguen (2025)

2021-2025 : un nouveau cycle

Quand la défaillance biopolitique des États devient clairement universelle, la physionomie et la géométrie des révoltes se transforme. En 2021, la brutalisation se maintient de façon diffuse. Le monde, hormis la Colombie16, ne connaît pas de grands mouvements nationaux. Puis, dans les années qui suivent, l’expression violente et localisée des révoltes marque le pas au profit de soulèvements plus larges à la fois plus fréquents et plus directement motivés par la remise en cause globale de la gouvernance néolibérale autoritaire : la violence d’État, la corruption, les choix budgétaires, le trompe l’œil démocratique des institutions électorales.

Ainsi émergent d’abord trois soulèvements nationaux : aux USA après l’assassinat de George Floyd (25 mai 2020), en Iran après celui de Masha Amini (16 septembre 2022) et en France après celui de Nahel Merzouk (27 juin 2023). Dans les trois cas, la répression est à la hauteur de la puissance de la colère populaire. Dans deux cas au moins, ces soulèvements ont une résonnance mondiale, jamais vue jusqu’à présent, dont témoigne alors la viralité soudaine et mondiale de deux mots d’ordre : « I can’t breathe » et « Femmes Vie Liberté ».

Ainsi s’ouvre donc le cycle de la Génération Z. Dans un monde aux prises avec le néolibéralisme autoritaire et une financiarisation écocidaire, depuis le début du siècle, émeutes et soulèvements sont un signe incontestable de vie des peuples et de l’humanité tout entière. Ces mobilisations ont été les véritables pulsations du siècle, portant lumière et exigences sur tous les fronts de souffrance et de résistance collective. En 25 ans, six pulsations ont ainsi secoué le monde : l’égale dignité de toutes les vies, la volonté collective de survie, la défiance démocratique, la décolonisation, la lutte contre le patriarcat et la défense du vivant17.

La Génération Z les rassemble toutes en contestant aux États le monopole de la compétence publique et celui de la légitimité démocratique, en portant le fer sur le cœur de l’époque : le sacrifice de tout intérêt public ou collectif au profit de quelques puissants. La corruption comme les budgets austéritaires sont le nom de cette mainmise universelle des logiques de profit financier sur les décisions collectives. L’exigence démocratique n’est pas qu’une question institutionnelle. Elle est une exigence de reconstitution de la puissance du Démos.

One Piece n’est pas qu’un drapeau : c’est la revendication d’une trame subjective commune, un combat contre la corruption du gouvernement du monde.

Le commun, le demos et l’ethnos

Dans ces conditions, quelques questions politiques se posent. La Gen Z a-t-elle un projet ? La référence à One Piece n’est pas indifférente, ni le succès planétaire de ce manga au propos fortement politique : un héros issu de quartiers pauvres et marginalisés, une confrontation à un gouvernement mondial corrompu…. Pour certains militants plus âgés, comme Youcef Brakni, un des animateurs du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, ou Fatima Ouassak, politologue et fondatrice du Front de mères, c’est clairement une leçon d’engagement qui les a formé.es dès leur enfance18.

One Piece n’est pas qu’un drapeau : c’est la revendication d’une trame subjective commune, un combat contre la corruption du gouvernement du monde. Cet ancrage culturel fait la différence entre la Gén Z autoproclamée, mobilisée et pirate, et la « Génération Z » telle qu’elle est définie démographiquement. On ne peut pas affirmer que ses « idéaux » seraient « ambivalents » au titre de la diversité politique de la génération19. Si la génération démographique est très diverse, la Gen Z mobilisée porte quelques grands principes communs et une aspiration affirmée à la défense du commun, à l’instar de Luffy le pirate. D’autre part, en comparaison avec les soulèvements de 2019, on ne peut pas dire que la Gen Z est purement pragmatique20.

Pour autant, elle n’est pas encore porteuse d’une aspiration démocratique incarnée dans un peuple politique, un Demos. Quels sont aujourd’hui les enjeux de sa constitution et de sa puissance du Demos ? Il y en a deux : la rematérialisation politique par l’assemblée et l’ancrage national du Démos politique contre la tentation de l’Ethnos identitaire.

Avec des moments forts comme « ¡Democracia Real ya! » en Espagne, les printemps arabes en 2011, la révolution ukrainienne en 2014, les mobilisations de 2019 et notamment les Gilets Jaunes, voire la mobilisation contre la réforme des retraites en France en 202321, cette question s’affirme de façon de plus en plus explicite. Elle est bien sûr une dimension incontournable des mobilisations écologiques lorsqu’elles veulent opposer une expertise populaire au monopole de la compétence revendiqué par les pouvoirs publics.

Cette affirmation d’un corps politique commun passe par l’incarnation corporelle, physique de l’exigence démocratique dans l’espace public alors que le monde économique, social, informationnel et gouvernemental veut par tous les moyens se protéger de la démocratie notamment par une numérisation galopante. Dès son origine antique, la démocratie s’est fondée dans les assemblées que la démocratie représentative a voulu ensuite éloigner du pouvoir. Les assemblées resurgissent obstinément lors de la Commune de Paris, de la révolution russe et dans tous les grands moments de soulèvement populaire. On les voit renaitre au XXIème siècle avec les places occupées de Tunisie, d’Égypte, d’Espagne et de Grèce en 2011, suivies d’Istanbul et Kiev, Nuit Debout à Paris en 2016, les ronds-points et les assemblées de Gilets Jaunes de 2018-2019.

Cette dimension est encore embryonnaire dans la Gen Z. L’installation dans la durée nécessite organisation, débat, réflexion collective sur les objectifs du mouvement. Une mention spéciale doit être accordée à la situation serbe22. Les zborovi, assemblées citoyennes, se forment au mois de mars dans les villages ou les quartiers des grandes villes23. Des revendications sont adoptées par le mouvement dès le mois de mars, débordant largement la colère initiale. « Liberté, justice, dignité, État, jeunesse, solidarité, savoir et avenir » structurent la plateforme d’un mouvement apartisan bien décidé à affirmer sa puissance citoyenne. Une véritable dissidence populaire prend racine.

En 2024, la chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. La violence s’est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu’au génocide, dans des déchainements xénophobes d’une ampleur inédite.

Reste à éviter la tentation identitaire de l’Ethnos, très présente aujourd’hui. L’année 2024 fut à cet égard critique24. La chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. La violence s’est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu’au génocide, dans des déchainements xénophobes d’une ampleur inédite. Il n’y a pas qu’en Cisjordanie que la logique de guerre civile et de guerre coloniale mobilise les civils. Le nombre d’affrontements directs entre les populations a augmenté de 50 % et leur poids dans la totalité des émeutes et affrontements civils est passé de 7 % à 18 %.

Nous en avons vu une manifestation terrifiante en Angleterre durant l’été 2024 quand, dans 26 villes, des foules populaires s’en sont pris physiquement aux mosquées et aux hôtels de demandeurs d’asile25. L’été 2025 a vu la peste s’étendre : en Irlande du Nord contre les Rroms, en Espagne contre les Marocains, en Angleterre enfin où les manifestations anti migrants se sont multipliées.

La Gen Z n’est pas à l’abri de cette dérive du Démos politique à l’Ethnos identitaire. Le Bangladesh en a été le théâtre dans les jours qui ont suivi la chute de la première ministre Sheikh Hasina en août 2024. Du 8 au 13 août, dans 53 districts du pays, les Hindous, stigmatisés comme partisans de l’ancien gouvernement, sont victimes de violences de masse26.

Il reste donc de ces derniers mois un sentiment d’inachèvement politique. La critique que porte en acte la Gen Z sur le gouvernement du monde est d’une grande acuité. Ni idéologie ni pragmatisme mais exigence impatiente d’un État soucieux du commun, de solidarité institutionnalisée (dans des services publics et des choix budgétaires), d’honnêteté publique. Cette impatience est expéditive, mais sans lendemains convaincants, là où les pouvoirs sont faibles. Ailleurs, elle fait l’expérience de leur résistance violente. Elle ne réalisera vraiment ses exigences en puissance d’alternative durable que dans sa capacité à redevenir, jusqu’au bout, obstinément terrestre.

Image d’accueil : Mexique, novembre 2025. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- One Piece, manga de Eiichiro Oda, est sorti pour la première fois en 1997. En 2025, 113 tomes sont publiés au Japon. Avec plus de 530 millions d’exemplaires, c’est la série la plus vendue au monde, dessinée par un seul auteur. Son jeune héros, Luffy, cherche à devenir le roi des pirates.

- Elisabeth Soulié, La génération Z aux rayons X, Cerf, 2020.

- La caractérisation alphabétique des générations est née dans les années 1960 : Jane Deverson et Charles Hamblett, Generation X, 1964 ; Jean Louis Lavallard, « Génération y les millenials », Raison Présente n°11, 2019/3

- Sources https://wearesocial.com/fr/ et https://statcounter.com/web-analytics/

- Matrix, 1999, réalisé par Larry et Andrew Wachowski, devenues depuis Lana et Lilly Wachowski.

- Réseau social créé en 2002 et fermé en 2023. Il permettait la création de blogs individuels (Skyblog).

- C’est l’objet de la thèse de Ulrike Riboni « Juste un peu de vidéo » : la vidéo partagée comme langage vernaculaire de la contestation – Tunisie 2008-2014, Université de Paris 8, 2016. Cf. Ulrike Lune Riboni, Vidéoactivismes. Contestation audiovisuelle et politisation des images, Amsterdam, 2023.

- Alain Bertho :« Énoncés visuels des mobilisations : autoportraits des peuples », in Anthropologie et sociétés, « Reconnaissances et stratégies médiatiques », 2016/40/1, pages 31-50 ; Alain Bertho « Soulèvements contemporains et mobilisations visuelles », Socion°2 , pages 217-228 ; Alain Bertho,« Émeutes sur Internet : montrer l’indicible ? », Journal des anthropologues, 126-127 2011, pages 435-452.

- Alain Bertho, De l’émeute à la démocratie, La dispute, 2024.

- Ibid., page 33.

- https://www.hrw.org/fr/news/2025/11/19/nepal-recours-illegal-a-la-force-lors-des-manifestations-de-la-generation-z

- Job Mwaura, « Manifestation au Kenya : la génération Z montre le pouvoir de l’activisme numérique faire passer le changement de l’écran à la rue », The Conversation, 25 juin 2024

- Robert Amalemba, « Kenya. Soutenue et organisée, la Gen Z résiste malgré la censure », AfriqueXXI, 22 juillet 2025.

- Alain Bertho : « L’effondrement a commencé, il est politique », novembre 2019.

- Alain Bertho, « Bilan 2020 : les peuples ne peuvent plus respirer », Médiapart, 30 janvier 2021

- D’avril à mai 2021, la grève contre la réforme fiscale et des manifestations violentes touchent toutes les villes de Colombie.

- Ces six « pulsations » du cœur battant du monde sont documentées dans le deuxième chapitre de mon livre De l’émeute à la démocratie, la Dispute, 2024.

- Voir la vidéo : ONE PIECE : Un manga POLITIQUE ??? – Fatima Ouassak, YouTube, Histoires crépues, 21 mars 2023

- Jean-François Bayart, sociologue : « Les idéaux politiques de la génération Z sont très ambivalents, et facilement récupérables », Le Monde, 9 novembre 2025

- Cécile Van de Velde, « La colère de la génération Z est très pragmatique », Le Monde, 31 octobre 2025, propos recueillis par Yasmine Khiat.

- Alain Bertho, « Et maintenant quel ordre de bataille ? », Regards, 24 avril 2023 et « Faire peuple sans populisme », Regards, 20 juin 2023.

- Pauline Soulier, « Serbie : la révolte des étudiants va-t-elle tout renverser ? », The Conversation, 10 mars 2025.

- Milica Cubrilo Filipovic et Jean Arnault Dérens, « Zbor : quand la Serbie réinvente la démocratie directe », Le Courrier des Balkans, 24 mars 2025.

- https://blogs.mediapart.fr/alain-bertho/blog/140125/fievres-populaires-en-2024-le-calme-et-la-tempete

- https://blogs.mediapart.fr/alain-bertho/blog/110924/face-l-ombre-du-pogrom-ordinaire

- https://berthoalain.com/2024/08/14/violences-anti-hindous-a-dhaka-et-52-districts-8-9-10-11-12-13-aout-2024/

L’article La Gen Z face à la corruption du monde est apparu en premier sur Terrestres.

29.11.2025 à 11:19

Gaza Inc.

Aurélien Bellanger

« La porte de l’Orient. Un Dubaï occidental. Un second Monaco. Que Gaza devienne une plateforme touristique est dans la logique des choses. » Dans un texte tranchant, l’écrivain Aurélien Bellanger projette Gaza dans un devenir technocapitaliste. Gaza Inc., futur du monde ? Toute ressemblance avec des projets réels n’est en tout cas pas fortuite.

L’article Gaza Inc. est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2434 mots)

Temps de lecture : 5 minutes

Extrait du livre collectif Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine, paru en octobre 2025 aux éditions du Seuil.

On peut trouver au Japon un petit monticule fabriqué entièrement de nez, des nez tranchés et emportés comme trophées à la fin du xvie siècle après l’invasion japonaise de la Corée. On raconte qu’après la prise de Bagdad en 1258, les Mongols auraient dressé d’immenses plateformes de cadavres pour fêter leur triomphe. Les États-Unis se fantasment parfois en vaste cimetière indien.

Gaza, à son tour, sera peut-être demain agrandi d’une gigantesque marina tant il y aura de gravats à jeter à la mer – le premier complexe de luxe fondé sur une fosse commune.

On oublie souvent qu’Auschwitz, merveilleusement bien desservi et parfaitement situé au cœur de la grande plaine orientale européenne, une fois la guerre finie et sa fonction première achevée, aurait dû être le nom d’une cité idéale du Reich millénaire.

Gaza Inc.

La porte de l’Orient. Un Dubaï occidental. Un second Monaco.

Assez de gravats encore, une fois la marina mise à l’eau, pour construire un hub aéroportuaire et un quartier d’affaires.

Qu’une présence excessive d’os dans le ciment affaiblisse ses propriétés mécaniques sera un problème d’ingénierie facilement réglé – du même ordre que celui de la construction du Burj Khalifa sur le sable mou du désert.

Gaza : une épopée architecturale. Gaza : les constructeurs de l’extrême.

Mieux : un verrou historique longtemps bloqué qui saute.

Non pas une solution à un, deux ou trois États, mais une solution sans État.

Un pays effacé par les bulldozers, une page blanche géographique.

C’est Curtis Yarvin, un conseiller officieux de l’administration Trump, qui a donné le meilleur aperçu du projet – l’un de ceux qui poussent à l’abolition de la République et à la proclamation de l’Empire, sur le modèle de ces entités que les technocapitalistes chérissent, et derrière lesquelles les lecteurs de dystopies cyberpunk reconnaissent les zaibatsus de leurs cauchemars.

Il faudrait faire de Gaza, écrivait-il dans un texte prémonitoire qui a sans doute servi de prompt à ces vidéos de Trump et de Netanyahou se délassant des fatigues de la guerre dans un Gaza futur rempli de Trump Towers, il faudrait faire de Gaza l’avant-pont d’une gestion toute capitalistique de l’histoire et de la géographie.

Évacuer ces Palestiniens archaïques, mais leur laisser des parts du capital du Gaza à venir. Gaza comme lieu de toutes les mutations et expérimentations du capitalisme dérégulé.

Qu’ils prennent aussi, on n’est pas des monstres, leur part du spectacle.

Le billet de l’exil leur donnera droit à quelques dividendes.

Ce n’est pas un hasard si l’administration Trump s’est entichée du président salvadorien, qui gouverne son pays comme une prison de haute sécurité et dont le père appartient à la diaspora palestinienne.

Si la majorité des Israéliens, qui soutiennent la guerre, doivent considérer Gaza comme un problème local – sur un spectre allant de la gestion sécuritaire d’un quartier sensible au messianisme du Grand Israël –, on aurait tort de ne pas considérer Gaza comme une question mondiale.

Comme la section R&D de l’entreprise monde.

Que les démocraties, pour se défendre, aient tous les droits, n’a pas manqué de mobiliser les droites du monde, enfin réconciliées avec ce modèle de gouvernement pour lequel elles n’avaient pas d’affection particulière – jusqu’à ce qu’il leur soit démontré qu’il pouvait servir d’alibi à un déchaînement de violence qu’on tolérerait moins bien d’une dictature.

Gaza a remis la mort à l’agenda démocratique, et cela sera toujours bon à prendre, pour plus tard. Encore plus quand on possède, comme la France, certains des derniers territoires non décolonisés du globe.

À Gaza, on tue des civils, des enfants, des journalistes, en toute impunité ; à Gaza, des intelligences artificielles et des drones déciment des familles entières ; à Gaza, le maintien de l’ordre tient son salon à ciel ouvert.

Mais si nos démocraties regardent Gaza comme le banc d’essai des arts du gouvernement au xxie siècle, les technocapitalistes regardent déjà, par-dessus leur épaule, le butin supérieur qu’ils pourront emporter.

Et si le déni de la légitimité de la cause palestinienne était le cheval de Troie de la suppression du concept vieillissant d’État-nation ?

Ce qui ne poserait d’ailleurs pas de problème particulier à Israël, qui aura profité de la guerre pour définitivement muter d’État-nation européen fantôme de l’après-1848 à une entité religieuse chargée d’une mission largement œcuménique, qui séduit autant les évangélistes messianiques que les amateurs de croisades tardives.

Gaza Inc.

On passe à autre chose. On investit dans une plateforme territoriale comme on investirait dans une plateforme de cryptomonnaie.

La chose est bien documentée : Gaza est le dernier avatar du concept de zone par où le capitalisme a échappé aux régulations nationales.

Que le capitalisme, pour muter, doive se transformer parfois en machine de mort, c’est quelque chose que le théoricien marxiste Moishe Postone avait relevé dans ses analyses d’Auschwitz en tant qu’usine.

Usine à cadavres, dont on a longtemps pensé qu’elle était, en contradiction avec le projet capitaliste, une aberration absurde et monstrueuse. À moins de considérer qu’elle visait au contraire à purifier le capitalisme de son élément abstrait, traditionnellement confondu, selon la grille de lecture antisémite, avec les Juifs. Voilà ce que le capitalisme, pour devenir enfin productif, devait expier. Pour prouver qu’il n’était pas un système de domination, qu’il était naturel, qu’il servait les besoins des hommes, qu’il était la douceur même et qu’il n’avait rien de barbare, il lui fallut donc, à un stade critique de son développement, se lancer dans une entreprise génocidaire inédite.

Et si c’était cela que Gaza nous montrait ?

Gaza et l’étrange passé simple de ce nom qui désigne l’à-jamais révolu, le crime unique et absolu, qui pourrait, en régime capitaliste, revenir pourtant comme un fantôme purificateur.

La zone la mieux aménagée reste à ce jour le parc d’attractions – dont le premier du genre, selon une légende urbaine qui dit tout de la nature sépulcrale du projet, cacherait le corps cryogénisé de son fondateur sous les fondations d’une montagne russe.

Gaza Inc. aura bien ses montagnes russes.

Qui seront, comme elles le sont toutes, des machines à générer l’effroi.

Des petits trains de la mort, dans ces usines à prélever, mieux que la force de travail et la survaleur fétichisée des créatures humaines, directement leur temps de loisir et leurs derniers instants de liberté.

Que Gaza devienne une plateforme touristique est dans la logique des choses. Le tourisme, qui se présente encore comme la dernière récompense accordée aux travailleurs, organise plutôt leur disparition progressive.

Le petit train fantôme roule déjà sur les réseaux sociaux sans même qu’il soit besoin de recourir aux images générées. Des bras coupés nous frôlent, des têtes de bébés sans yeux, des corps tranchés en deux.

Gaza ne sera bientôt plus qu’une rampe inclinée au fond de la Méditerranée orientale – la machinerie qui nous entraîne plus bas et plus loin qu’on ne pensait, encore plus bas que la mer Morte, là où la vie sur Terre pourrait même disparaître.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Image issue du plan « Gaza 2035 » diffusé par le cabinet de Benjamin Netanyahu au printemps 2024.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Gaza Inc. est apparu en premier sur Terrestres.

25.11.2025 à 17:22

Décoloniser nos assiettes

Vipulan Puvaneswaran· Clara Damiron · Shams Bougafer

Universelle, la viande ? Pas du tout : c’est la colonisation et le capitalisme qui ont imposé le carnisme. Dans la plupart des cultures, l’alimentation de base est largement végétale. Même en France, on pourrait composer un véritable “véganisme populaire” avec d’anciennes recettes. Tour d’horizon des coutumes, pour mieux liquider nos héritages impérialistes.

L’article Décoloniser nos assiettes est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (13528 mots)

Temps de lecture : 30 minutes

Ce texte est extrait du livre Autonomies animales – Ouvrir des fronts de luttes inter-espèces (Michel Lafon, 2023), écrit par Vipulan Puvaneswaran, Clara Damiron et Shams Bougafer.

Comprendre, raconter ou écrire l’histoire des mécanismes d’oppression a souvent été un outil pour lutter contre ceux-ci. Dès lors qu’on cherche à comprendre les faits et gestes de notre quotidien, la plupart des choses qui composent nos journées, ce que l’on mange notamment, se révèlent fondées sur des représentations symboliques ou des rapports de domination. L’hégémonie et l’omniprésence actuelle de certaines pratiques sont donc le résultat de rapports de force, de circonstances historiques précises, et parfois d’un peu de hasard, qui ont favorisé et généralisé une chose plutôt qu’une autre. Les plantations bananières n’auraient peut-être pas recouvert et asservi les Antilles si un « explorateur » espagnol n’avait pas eu l’idée d’emporter, en 1516, des plants de bananiers africains dans son navire, et si les plantations n’avaient pas par la suite été encouragées par l’empire colonial. Sur un autre plan, c’est la viande des vaches de race limousine qui est la deuxième la plus convoitée sur le marché français aujourd’hui. Pourtant, cette race, fabriquée à l’origine par la sélection humaine pour sa force au travail, a manqué de peu de s’éteindre au lendemain de la guerre : sa descendance a tenu à peu de choses. Et on ne servirait pas de tartiflette dans les restaurants savoyards de toutes les grandes villes françaises si un restaurateur, à La Clusaz, n’avait pas baptisé ainsi cette vieille recette régionale en 1970, lors d’une crise de surproduction du reblochon. Ces choses, qui font aujourd’hui partie de notre quotidien, auraient pu ne pas arriver, ou arriver autrement, ou à un autre moment, si les rapports de force avaient été différents.

Enquêter sur l’évolution des pratiques alimentaires – que ce soit la composition de l’alimentation, les façons de cuisiner, les habitudes populaires, et les imaginaires qui y sont rattachés – peut nous permettre de cerner le rôle que l’impérialisme et la colonisation ont joué dans la diffusion massive du régime carné, et des rapports au monde qu’il véhicule sans pour autant affirmer que toute alimentation carnée est le fait de la colonisation européenne.

Retrouver nos héritages végétaux, inventer des pratiques conviviales

Nos héritages sont la marque d’autres rapports aux mondes animaux et d’autres manières de vivre, nous pouvons apprendre de ceux-ci et nous en inspirer. Aujourd’hui, l’idée que la chair des animaux terrestres ou aquatiques, le lait ou les œufs sont des « choses », des produits consommables, est très fortement répandue. L’estomac humain est effectivement adapté à une grande diversité de régimes1, mais c’est la « norme carnée » (celle qui dit qu’il est normal de consommer quotidiennement des produits d’origine animale : chair, produits laitiers, œufs, etc.) qui domine à présent presque partout dans le monde. Faudrait-il donc systématiquement exploiter, enfermer, tuer pour se nourrir ? Et, si la colonisation et le racisme sont allés jusque dans nos assiettes, comment s’en défaire ? A-t-on d’autres héritages sur lesquels s’appuyer ?

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Nous avons choisi d’utiliser le terme de carnisation, formé à partir du terme « carnisme2 » qui désigne le système de valeurs qui accompagne et légitime la consommation de produits issus d’animaux. La carnisation, pour nous, est un processus de transformation des sociétés qui les amène à utiliser les corps d’animaux pour leur subsistance d’une certaine manière : plus systématique, plus banalisée, plus marchandisée. Cela se traduit notamment par l’adoption d’un régime alimentaire de plus en plus carné, au sein de sociétés qui n’avaient pas ce régime auparavant – c’est-à-dire que leur alimentation reposait principalement sur des produits d’origine végétale3. Lorsqu’on parle de carnisation, cela ne veut pas seulement dire qu’il arrive de manger de la viande, mais que cela devient la norme. C’est un nouveau régime alimentaire car, si on lui soustrayait ses aliments issus d’animaux, il serait largement admis qu’il lui « manque » quelque chose, en termes nutritifs mais aussi symboliques ; plutôt qu’une diversification de l’alimentation, on assiste davantage à l’abandon et l’oubli progressif des autres pratiques qui le précédaient : on perd de vue les plats de base qui contenaient des protéines végétales, et donc aussi le savoir-faire pour les cultiver et les cuisiner. Bien souvent, la diversité des végétaux consommés diminue car cette carnisation, nous l’avons vu, est allée de pair avec le développement de la monoculture. Au-delà de ce que l’on plante et de ce que l’on met dans son estomac, la carnisation met aussi en jeu (et c’est peut-être le plus important) une transformation des relations entre humains et non-humains, avec la mise en place de moyens de domestication, de domination et de contrôle plus approfondis et plus systématiques, la transformation du travail dont nous avons parlé précédemment et la mise à mort systématique. La carnisation implique donc un nouveau gouvernement du vivant, tourné vers la marchandisation des corps et des produits animaux. Sans le processus de carnisation à l’échelle mondiale, des scientifiques n’auraient pas établi par exemple que les ossements de poules (70 milliards de poules d’élevage tuées dans le monde en seulement une année) sont si nombreux dans le sol, que cela constituera l’un des principaux marqueurs de l’anthropocène au niveau géologique4. Le terme de carnisation sert ainsi à s’appuyer sur l’impact matériel et la transformation du quotidien, de l’intime qu’implique l’exploitation animale. Ce mot insiste aussi sur le fait qu’il s’agit bien d’un processus historique (progressant par étapes, parfois freiné ou interrompu) lié à l’action de certains groupes sur la société : nous verrons que des colons européens ont souvent joué ce rôle de carnisateurs, en fonction de leurs intérêts économiques, politiques et territoriaux.

➤ Lire aussi | Vivre avec les animaux : une proposition politique・Pierre Madelin (2019)

La bétaillisation des Amériques

À nouveau, commençons notre récit en Amérique centrale. Au second voyage de Christophe Colomb, celui qui marque le début de la conquête des Amériques, les colonisateurs espagnols transportèrent 34 chevaux et un grand nombre d’animaux de bétail. Les navires qui suivirent continuèrent à disperser le bétail européen dans toutes les Antilles5. Au cours du xvie siècle, l’invasion du Mexique fut l’occasion pour les conquistadors d’y introduire à leur tour chevaux et bétail. Une fois les Aztèques vaincus, les colons espagnols s’emparèrent des terres de l’empire mexicain pour y installer des animaux exploités pour leur viande et leur peau. Le décalage avec les façons de vivre et d’habiter des Aztèques est saisissant. En effet, l’alimentation aztèque reposait beaucoup sur la culture du maïs, des haricots, de la courge (ces plantes sont d’ailleurs surnommées les « trois sœurs ») et de quelques insectes. Il arrivait aux Aztèques de manger de la viande mais il semble que c’était très rare. Ils n’ont domestiqué que deux types d’animaux avec lesquels ils partageaient leur espace de vie : des dindes et des canards (outre les chiens, mais leur domestication n’est pas le fruit de la civilisation aztèque)6. Alors que la conquête coloniale avançait, les Espagnols étaient surpris du faible nombre d’animaux domestiqués (et mangés) en Amérique du Sud, et ce malgré l’existence d’espèces qui auraient pu l’être (comme le capybara, l’agouti doré ou le tapir du Brésil)7. Aussi, les colons ont démarré l’élevage d’animaux du continent déjà domestiqués, tels que les dindes, canards et lamas, leur donnant une nouvelle dimension.

La bétaillisation a profondément transformé les territoires et les sociétés, comme le montre par exemple l’introduction de bovins et de chevaux au xvie siècle dans la région du Rio de la Plata (située entre l’actuelle Argentine, le Paraguay et l’Uruguay). Celle-ci a créé de nombreux groupes d’animaux marron qui ont suscité l’intérêt des gauchos (des colons espagnols et enfants « mixtes » issus d’Espagnols et d’indigènes). Ceux-ci chassaient le bétail sauvage et combattaient les indigènes qui résistaient à la colonisation. Leur gagne-pain provenait essentiellement de la traite des peaux de chevaux et du bétail marron. Le marché des peaux et du cuir, qui explosa, attirait toujours plus de colons venus tenter leur chance en Argentine. Alors que 150 000 peaux étaient exportées du port de Buenos Aires en 1778 à destination de l’Europe, pas moins de 1 400 000 peaux (presque dix fois plus) transitèrent vers le Vieux Continent cinq ans plus tard. À la fin du xviiie siècle, les colons installèrent des usines de salaison qui permettaient également d’exporter la viande argentine. Les clôtures finirent par structurer le paysage. Le développement de ces activités économiques a considérablement favorisé l’immigration d’Européens et d’Européennes, en même temps que les populations amérindiennes disparaissaient, si bien qu’en 1890, l’Argentine est devenue l’un des principaux exportateurs de viande à l’échelle mondiale. Sur des terres qui ont connu des peuples dont les rapports de domesticité étaient peu nombreux et non systématiques, les populations européennes ont établi l’une des plaques tournantes de l’élevage industriel. Sous les effets de la colonisation, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont connu pareilles trajectoires.

Nulle part ailleurs, on ne mange autant d’animaux qu’en Amérique. Cette société carniste s’est pourtant fondée sur des terres où le spécisme moderne n’existait pas.

La bétaillisation des Amériques se fonde donc sur une violente prise de terres, qui organise un nouveau rapport au monde. Nous pouvons parler ici, comme dans le cas des monocultures généralisées qui vont recouvrir les Antilles, d’un « habiter colonial8 », c’est-à-dire une nouvelle organisation de la vie qui s’impose par la violence à ceux qui peuplaient le territoire auparavant (humains comme non-humains) : monocultures, prés privés, routes sur lesquelles on convoie les animaux vers les abattoirs. On parle ici d’une façon violente d’habiter le monde, en s’appropriant les corps et la terre. Cet habiter colonial n’a pas disparu avec la soi-disant fin des impérialismes, car c’est bien cette façon de se rapporter à la terre et aux corps (comme des propriétés) qui conditionne encore nos façons de vivre aujourd’hui. Nulle part ailleurs, on ne mange autant d’animaux qu’en Amérique. Cette société carniste s’est pourtant fondée sur des terres où le spécisme moderne n’existait pas : il a été imposé par la conquête coloniale, et a occupé la terre jusqu’à faire disparaître presque tous ceux et celles qui vivaient autrement. La bétaillisation des Amériques, accompagnée de sa carnisation, se répand encore partout où l’habiter colonial continue sa course, notamment au Brésil où la déforestation de la forêt amazonienne et la spoliation des terres paysannes par l’agro-industrie et pour l’élevage avancent plus vite que jamais sous l’action de puissants lobbys9. Cette façon d’habiter signe aussi la fin de nombreux liens entre humains et animaux, et poursuit la transformation des corps et des terres en « machines à produire ». Ces trajectoires historiques donnent lieu à des luttes partagées, notamment au Brésil où les paysans et paysannes dépossédés et les mal-logés (les « sans-terre » et les « sans-toit ») font alliance avec les animalistes contre les lobbys de l’élevage et de la malbouffe : la carnisation a aussi ouvert des fronts de lutte communs.

La carnisation des plats en Afrique de l’Ouest

Le véganisme est souvent associé et défendu par ses militants et militantes comme un horizon de progrès : après avoir aboli l’esclavage et donné le droit de vote aux femmes, il serait dans la suite naturelle de l’histoire de libérer les animaux de l’exploitation. Le véganisme serait la suite logique du progrès des sociétés occidentales. Mais la carnisation contredit cette lecture « progressiste » de l’évolution des régimes alimentaires. Elle montre, au contraire, que c’est l’avènement des sociétés capitalistes modernes qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’animaux tués pour les sociétés humaines ; engendrant une crise profonde des rapports que l’on entretient aux animaux et au vivant, de façon générale. Cette lecture ouvre aussi la voie à un « racisme de l’assiette », qui consiste à associer les personnes racisées à certaines viandes qu’elles mangeraient, une généralité (dépréciative) qui sous-entend aussi que les colonisés et leurs descendants ne seraient pas « arrivés » au stade moral avancé du « devenir végane ». En multipliant les clichés, sur l’abattage rituel, les fêtes religieuses, le traitement des animaux dans les pays du Sud, on déforme la réalité et on en vient à penser que les plus cruels avec les animaux sont les personnes non blanches. Il est pourtant inutile de « blanchir » le régime végétalien en prétendant qu’il serait une invention occidentale, de même que d’essayer d’en faire une marque de distinction ou le signe d’une moralité plus avancée. Au contraire, nous voulons rappeler que les traditions alimentaires végétales ont souvent été bien plus puissantes dans des histoires non occidentales.

La carnisation montre que c’est l’avènement des sociétés capitalistes modernes qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’animaux tués pour les sociétés humaines.

En effet, nous connaissons tous des stéréotypes sur l’alimentation des personnes racisées. KFC a abusé de ces représentations10 en ciblant, dans une publicité australienne pour la viande de poulet, les populations noires que l’on assigne à la malbouffe et au fast-food. En parallèle, en Afrique de l’Ouest, on assiste à une forme de néocolonisation de l’assiette avec l’importation massive de ce que les Béninois appellent le « poulet morgue » : de la volaille à très bas prix congelée et importée d’Europe, des États-Unis ou du Brésil, élevée avec des intrants (antibiotiques, farines, hormones), à l’origine de problèmes de santé et de zoonoses (maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l’humain et vice versa). Cette viande fait concurrence aux « poulets bicyclette » : une viande issue d’animaux rustiques à croissance lente, vivant en plein air, dans la nature ou dans les rues, et se nourrissant des restes de récoltes ou de maisons. Des campagnes citoyennes parlent même de « nutricide », un terme inventé aux États-Unis, qui désigne la façon dont l’industrie agroalimentaire produit une alimentation à destination des populations pauvres, noires en particulier, qui augmente les risques de problèmes cardio-vasculaires, de diabète et d’obésité11.

Pourtant, jusqu’à la colonisation, nombre de régimes alimentaires africains, ceux de l’Afrique de l’Ouest plus particulièrement, reposaient essentiellement sur les plantes et les végétaux. La flore luxuriante de ces pays (notamment en zone tropicale) y était propice. Des spiritualités africaines et plusieurs mythes fondateurs sont emplis d’histoires d’animaux ayant rendu service à leur communauté, au point de marquer des interdits de consommation de leur chair. Par exemple, pour les Nyabwa de Côte-d’Ivoire, les interdits qui varient de village en village concernent la chair de la panthère, de la gazelle, du chien, du bouc, de la chèvre, du bœuf (mêlant donc animaux domestiques et animaux dits « de brousse »), des poissons de certaines rivières, de l’aigle, du poulet, etc.12. Historiquement, quantité de plats « africains » étaient entièrement basés sur le végétal. Il en reste d’ailleurs des traces : que ce soit l’attiéké de Côte-d’Ivoire, l’atassi du Bénin ou le mafé du Mali, ces plats bien connus portent tous des noms de plantes. La viande est secondaire, voire n’y a été ajoutée que très récemment. Chaque fois que l’on mange de la viande dans l’un de ces plats, il semble qu’il s’agit de plats « carnisés », c’est- à-dire détachés de leurs contextes végétaux pour n’être plus envisagés autrement qu’avec de la viande. Nous manquons de données et de recherches pour mieux comprendre qui a joué quel rôle dans ce processus : les colons, les élites locales ? Ou encore les diasporas ? Quoi qu’il en soit, ce processus s’est accompagné d’une valorisation culturelle du fait de manger un animal ou de boire du lait. Un fait marquant à ce sujet concerne le nombre de personnes intolérantes au lactose, très élevé dans l’ensemble des pays africains (70-90 %)13, alors que ce taux est de 21 % chez les populations d’origine britannique en Amérique du Nord, et descend en dessous de 20 % en Italie, en Autriche ou en Angleterre, par exemple. Nos microbiotes intestinaux portent ainsi la marque des différentes époques de la carnisation : les intolérances alimentaires révèlent, entre autres choses, que la consommation de lait est plus ou moins récente d’une population à l’autre. Malgré cela, de grandes firmes européennes exportent chaque année sur le continent africain des milliers de litres de lait pour écouler la surproduction européenne, en particulier du lait en poudre enrichi en graisses végétales, ce qui selon le réseau IFBAN constituerait l’une des causes majeures de la dénutrition des enfants dans les pays concernés. Le réseau accuse 27 fabricants de violer l’interdiction prononcée par l’OMS en 1981 en faisant de la publicité pour leurs laits de substitution, en incitant les femmes à stopper l’allaitement, et en corrompant les professionnels de santé à qui ils distribuent des échantillons gratuits14.

Pour déconstruire cette idée que le véganisme serait « un truc de Blanc », ou quelque chose d’essentiellement nouveau, des communautés noires revendiquent l’afro-véganisme.

La carnisation, nous commençons à le comprendre, ne s’opère pas que dans les assiettes et les estomacs. Elle a également lieu dans les esprits : l’interdit des Nyabwa doit paraître aujourd’hui ridicule à bien des afrodescendants. Il n’y a pourtant pas si longtemps, ces manières de se rapporter aux vies animales étaient encore majoritaires sur le continent.

Pour déconstruire cette idée que le véganisme serait « un truc de Blanc », ou quelque chose d’essentiellement nouveau, des communautés noires revendiquent l’afro-véganisme15. L’afrovéganisme, pour des communautés afrodescendantes, consiste à revaloriser un véganisme en lien avec une histoire particulière que l’on se réapproprie. Il s’agit de dire que le véganisme n’entre pas en opposition avec le fait de revendiquer un attachement à sa terre d’origine. Il n’est évidemment pas question de dire qu’avant la colonisation, personne ne mangeait d’animal ou n’avait quelque geste violent que ce soit à leur égard. Il s’agit de simplement rappeler que le véganisme peut trouver ses sources en dehors du référentiel occidental. Comme nous l’avons vu plus haut, le véganisme est aussi un choix de solidarité entre personnes qui subissent racisme et animalisation. Cela peut aussi être un choix politique : faire tout son possible pour refuser les produits carnés importés, souvent mauvais à long terme pour la santé (volaille et poisson congelés, viande cuisinée, lait en poudre16) et se reposer au maximum sur les cultures locales végétales – évidemment, si on en a la possibilité. Se rendre compte que ses ancêtres avaient, peut-être, des rapports aux mondes animaux différents avant la colonisation, s’en faire les héritiers et les renouveler, voilà qui donne de la puissance à d’autres récits. Des récits sans aucun doute plus mobilisateurs que l’imaginaire d’un végétarisme sans histoire, aseptisé, qui fabrique de la viande cellulaire en laboratoire.

➤ Lire aussi | Cuisine et politique : les recettes d’une anthropologue・Gaëlle Ronsin (2024)

Les héritages végétaux de l’Inde et du Sri Lanka

La cuisine indienne est l’un des exemples les plus utilisés pour penser les héritages végétaux dans des mondes non occidentaux. On peut d’ores et déjà démentir cela, car il n’existe pas une cuisine indienne, qui serait uniforme : il serait plus juste de parler de pratiques alimentaires qui diffèrent en fonction des régions et sont d’ailleurs aussi à la source de conflits ethnico-religieux récents (comme entre les musulmans et les hindous).

Il est vrai que la présence de protéines végétales a été, et est encore très importante dans beaucoup de plats typiques de cette région du monde, avec notamment une large proportion de légumineuses, associées aux céréales : le dahl qui accompagne le riz tous les midis, par exemple (le plat porte d’ailleurs le nom de son ingrédient principal, la lentille). Même dans les plats avec viande, les protéines végétales font toujours partie du fondement de la préparation : on peut considérer que la carnisation n’a pas, dans ce cas précis, effacé les héritages végétaux. Au contraire, ceux-ci sont encore mis en avant aujourd’hui comme des marqueurs de cette cuisine. Il existe aussi un héritage culturel et historique qui permet de savoir cuisiner des légumes savoureux grâce à la forte présence d’épices. Historiquement, c’est aussi lié à des conditions matérielles car l’utilisation d’épices dans les pays chauds permettait une meilleure conservation des aliments : cela fait aujourd’hui partie de ce qui rend ces préparations aussi appréciées.

En Inde et au Sri Lanka, la carnisation n’a pas effacé les héritages végétaux. Au contraire, ceux-ci sont mis en avant comme des marqueurs de cette cuisine.

Cependant, ces héritages viennent aussi en partie de pratiques de distinctions sociales des classes dominantes : les brahmanes, qui ne mangeaient pas de viande, constituaient l’élite socioreligieuse du pays, et leurs pratiques étaient donc aussi en partie perçues comme des moyens de se distinguer du reste de la population. Le fait de ne pas manger de viande était ainsi considéré comme un gage de pureté morale, de « maîtrise de soi » (c’est-à-dire de son appétit pour la viande), mais aussi un signe de bienveillance et de cohérence (c’est l’idée que, puisque les humains perçoivent aussi la souffrance animale, il est paradoxal qu’ils mangent des animaux17). La distinction sociale recherchée à travers ces régimes n’est pas propre à cette région du monde : elle fait écho à bien d’autres18. En Inde ou au Sri Lanka, les personnes dont les grands-parents (et leurs parents avant eux) mangeaient de la viande viennent plutôt des castes les plus basses : le travail « souilleur » de tuer les animaux non humains leur était en outre confié, pour que les hautes castes ne soient pas atteintes dans leur pureté morale.

Cependant, c’est la colonisation et l’entrée dans le marché capitaliste qui a « carnisé » cette région à plus grande échelle. Cela s’est traduit par la substitution d’aliments végétaux par des aliments carnés : par exemple, l’abandon progressif du lait de coco pour un usage plus généralisé du lait de vache (les vaches étant considérées comme sacrées, il était jusqu’alors inconcevable de tuer leurs petits pour prendre le lait, mais cela est de plus en plus massivement pratiqué aujourd’hui). On observe un usage plus important de lait et d’œufs, y compris dans les gâteaux et pâtisseries qui étaient pour beaucoup traditionnellement entièrement végétaliens. En parallèle, la présence plus importante de firmes capitalistes et de chaînes de fast-food comme McDonald’s, Pizza Hut ou KFC parvient à attirer de nombreuses personnes vers la consommation de viande.

C’est la colonisation et l’entrée dans le marché capitaliste qui a « carnisé » la région à plus grande échelle.

En dépit de ces considérations historiques, c’est la persistance d’une culture matérielle végétale, également présente dans les classes populaires aujourd’hui, qui montre les possibilités de retrouver des assiettes végétales tout en les vidant de leurs stigmates passés. En outre, ces moyens de distinction sociale par le biais de l’alimentation végétale sont en réalité déjà en partie tombés dans l’oubli, le végétarisme n’est plus autant une pratique qui confère un statut moral spécifique ni particulièrement associée à un statut social : le végétarisme est un « fait social » beaucoup plus diffus. De nombreux militants et militantes antispécistes indiens ou issus de la diaspora s’en inspirent et y trouvent un appui pour lutter contre la carnisation des pratiques alimentaires de leurs communautés. On pourrait trouver bien d’autres situations similaires en Asie, qui montrent que là aussi des héritages végétaux ont subsisté, par exemple au Vietnam où la consommation de soja est quotidienne et procure une partie du lait et des protéines à la population. Reste à assurer une alimentation saine et suffisamment riche à tout le monde, et à redonner leur autonomie aux producteurs et productrices19 – mais déjà, les savoir-faire et les ancrages culturels sont présents et largement partagés.

➤ Lire aussi | Freedom Farmers : la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu et Monica M. White (2025)

Carnisme, nation et tradition en France

Il nous paraît à présent essentiel de revenir là où nous sommes, à ce qui est propre au territoire que l’on habite et sur lequel nous pouvons avoir prise. De prime abord, le processus de carnisation paraît moins évident, moins lisible en France. Lorsque l’on pense à la cuisine française, nous viennent spontanément en tête des menus de bistrots qui regorgent de plats à la viande, au poisson, à la crème, aux lardons, au fromage. Mais malgré cela, il serait faux de penser que la « norme carnée » a toujours dominé les assiettes.

La cuisine française renvoie généralement à la gastronomie. Or, celle-ci ne reflète pas (parce que ce n’est pas son but) les manières dont mange la population vivant en France : la gastronomie est bien plus le reflet de ce que mange une élite sociale donnée. D’ailleurs, le « repas français » (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010) est défini non pas comme une pratique populaire mais comme un « art » de manger, une « cuisine », transmise de maîtres en apprentis, qui se déroule selon un schéma ritualisé : apéritif, entrée, poisson et/ou viande, légumes, fromage, dessert, généralement accompagné d’un digestif. Les produits issus d’animaux y occupent une place centrale. Et pourtant, ce schéma est bien loin du quotidien du plus grand nombre : il s’agit davantage d’une forme rituelle reflétant les habitudes des classes sociales les plus élevées. Les débuts de la « cuisine française » comme patrimoine remontent à la Révolution française, où des écrivains et notables, en exil, vantent ce qu’ils estiment être les spécialités de leur pays et, empreints de nostalgie, contribuent à créer des identités culinaires régionales. Les cuisines bourguignonne, provençale, bretonne ou bordelaise ont ainsi chacune leur réputation, que d’autres voyageurs commenteront ensuite. La Révolution industrielle, avec son lot d’émigration rurale, alimente aussi la nostalgie des produits du pays qui donneront, ensuite, les produits du terroir : la nourriture « du pays » fait office de refuge d’identité pour les populations prises dans le tumulte de la grande ville. La cuisine comporte, comme ailleurs, un aspect collectif et est donc un marqueur d’identité – ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à certains nationalistes qui ont fait du couple vin/viande un instrument de propagande culturelle et politique20. Ce patrimoine ainsi constitué est aussi devenu un atout pour le secteur du tourisme, de la restauration et de la grande distribution.

Lorsque l’on pense à la cuisine française, nous viennent en tête des menus de bistrots avec viande, poisson, crème, lardons, fromage. Il serait pourtant faux de penser que la « norme carnée » a toujours dominé les assiettes.

De même, ce qui est considéré comme la cuisine traditionnelle de France et les spécialités régionales, plus communément partagées que ne l’est la gastronomie, relève également d’une construction sociale. Ce qui ne veut pas dire que les traditions sont « fausses » mais qu’elles sont toujours fabriquées, pour répondre à une situation nouvelle. C’est ce que l’on appelle la « tradition inventée21 », une pratique rituelle et symbolique qui fait office de « référence au passé au cœur du présent », alors même que sa continuité avec le passé est largement fictive. Son rôle est symbolique, et non pas historique. Les États-nations et tous les mouvements nationalistes ont eu besoin de ces traditions inventées pour créer un imaginaire national, et faire qu’on puisse se « sentir Français » avant d’être Normand ou Berrichon. La cuisine traditionnelle fait amplement partie de cela, car le repas partagé est un moment de consolidation du groupe – et l’on y mange notamment du cochon, ce qui a permis à certains de justifier de ne pas traiter des juifs ou des musulmans comme des citoyens à part entière, au motif qu’ils dérogent au « grand banquet fraternel de la République22 » en raison de leur régime halal ou casher.