ACCÈS LIBRE

17.05.2024 à 12:35

Mineur·es trans : démonter les arguments transphobes

Lilas Pepy

Texte intégral (1842 mots)

En mars dernier est paru le rapport « La transidentification des mineurs », produit par des sénateur·ices Les Républicains (LR). Les sites d’information Les Jours et Mediapart l’épinglent pour son absence de méthodologie et de rigueur scientifique.

Dans un avis défavorable à cette PPL, la Défenseure des droits souligne les risques d’atteinte aux droits de l’enfant qu’elle sous-tend et rappelle la nécessité de respecter la notion d’identité de genre, inscrite dans le droit français.

Des journaux conservateurs, comme Le Point, n’ont pas hésité pas à reprendre les affirmations alarmistes (et un brin complotistes) que contient le rapport (« les élus veulent prévenir un “scandale d’État” »…), sans jamais questionner sa probité. La parole transphobe se banalise aussi dans les médias audiovisuels (on pense aux déclarations de Ségolène Royal sur BFM-TV sur les perturbateurs endocriniens qui auraient un effet sur les transitions de genre)

La saturation de l’espace public par les discours haineux a tendance à faire oublier que le respect des personnes trans est un droit fondamental et une lutte quotidienne. Comme toutes les autres personnes, les trans devraient avoir le droit de décider de leurs vies et de faire leurs propres choix. Une pétition, initiée par l’association Toutes des femmes, demande notamment que soient facilités les changements de genre à l’état civil.

Voici quelques informations clés pour battre en brèche les arguments dits scientifiques dont se targuent les sénateur·ices LR et les associations anti-trans, au nom d’une prétendue « protection de l’enfant » :

Dans une étude publiée en 2018, la Dr Lisa Littman, gynécologue et professeure à l’université Brown aux États-Unis, évoque une nouvelle forme de « dysphorie de genre » : la rapid-onset gender dysphoria (ROGD, dysphorie de genre à apparition rapide). Selon cette médecin, les jeunes présentant une santé mentale dégradée seraient encouragé·es à transitionner par les réseaux sociaux, et ce de façon particulièrement rapide. La méthodologie de son travail a été vivement critiquée par d’autres médecins : l’étude purement déclarative a été réalisée auprès de parents d’enfants trans et non directement auprès des jeunes en question, leur recrutement s’est fait sur des sites à la sensibilité anti-trans, les preuves et les liens de causalité manquent. Une correction est finalement publiée, qui nuance très largement ses observations. En 2021, une étude clinique affirme qu’il n’existe aucun lien entre transitions et fréquentation des réseaux sociaux. Cela n’empêche pas l’Observatoire de la petite sirène de se référer à l’étude de 2018 et à son autrice. Et encore moins la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio d’y faire référence dès le titre du rapport avec l’emploi du terme « Transidentification ».

Pour expliquer la demande croissante de transition des mineur·es – qui connaît un peu partout une stabilisation –, les soignant·es spécialisé·es sur ces questions, comme les associations, soulignent l’importance de la médiatisation récente des personnes trans, donnant aux adolescent·es la possibilité de s’identifier à de nouveaux modèles. Parce que, de la même façon que garçons ou filles ont toujours construit leur identité de genre par mimétisme avec d’autres hommes ou femmes, les jeunes trans voient ainsi s’ouvrir de nouvelles possibilités.

Estimant qu’un suivi psychiatrique permettrait de « faire disparaître » la transidentité, certain·es soignant·es pratiquent des thérapies « exploratoires » ou des prises en charge « prudentes ». Selon ces thérapeutes, la transidentité serait la manifestation d’un trouble psychique et pourrait donc être « guérie ». C’est ce même postulat qui motive les thérapies de conversion, interdites en France depuis le 31 janvier 2022. Une étude américaine menée auprès de plus de 27 000 adultes transgenres exposé·es à des thérapies de conversion pendant l’enfance et publiée en 2020 montre des taux significatifs de détresse et/ou de tentatives de suicide.

À l’inverse, les approches thérapeutiques dites « trans-affirmatives » respectent le choix des personnes mineures d’explorer leur genre, tant au sein de leur famille qu’à l’école. Elles prévoient un accompagnement par des équipes formées et figurent dans les dernières recommandations sur la prise en charge des mineur·es trans de l’Association mondiale des professionnels en santé transgenre (WPATH), référente en la matière.

3- Les traitements hormonaux seraient irréversibles et prescrits trop facilement

Prescrits depuis les années 1990 à des enfants dont la puberté se manifeste de manière très précoce, les bloqueurs de puberté sont utilisés pour les mineur·es trans depuis une vingtaine d’années, au moment de l’apparition de la poitrine ou de la croissance testiculaire. Ces molécules empêchent le développement de caractéristiques physiques spécifiques au sexe de naissance. Leurs effets sont réversibles et la puberté reprend à l’arrêt du traitement. Quant à la baisse de densité osseuse provoquée par les bloqueurs qui inquiète les milieux anti-trans, elle se rétablit au bout de cinq à dix ans, sans risque à long terme pour la santé.

Prises dans le cadre d’une transition – avec ou sans bloqueurs de puberté en amont –, les hormones féminisantes ou masculinisantes favorisent, de leur côté, l’apparition de caractéristiques sexuelles secondaires du genre souhaité (pilosité, poitrine, masse musculaire). Leurs effets sur le bien-être des jeunes en font un argument en faveur d’un accès à ces traitements si elles et ils en ressentent le besoin. Une étude de 2019 montre en effet un taux significativement plus faible des troubles anxieux ou dépressifs et d’idées suicidaires chez les mineur·es ayant eu recours aux bloqueurs de puberté, comparé à ceux qui n’en ont pas encore bénéficié.

Rappelons que ces prises en charge médicales émanent de recommandations de sociétés savantes telles que la Société mondiale d’endocrinologie et de la WPATH qui ont établi – des centaines de références scientifiques à l’appui – que le rapport bénéfice-risque était en faveur du recours aux bloqueurs comme des hormones lorsque les conditions étaient réunies.

Du reste, la prise d’hormones n’est pas systématique et se fait avec l’accord des parents à la suite de nombreuses consultations et de réunions pluridisciplinaires entre les soignant·es et les familles, dans des lieux de consultations spécifiques. Au sein de la consultation spécialisée de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, sur plus de 230 enfants suivi·es en dix ans, 11 % ont reçu des bloqueurs de puberté, et 44 % des traitements hormonaux de masculinisation ou de féminisation dans un délai de dix à quatorze mois après la première consultation (respectivement à un âge moyen de 13,9 ans et de 16,9 ans).

4- Le mythe des « détransitions »

Motivant la volonté d’interdire l’accès aux traitements avant la majorité, il y aurait le risque, brandi par les collectifs anti-trans, que les jeunes regrettent leur choix par la suite et retransitionnent vers leur genre de naissance. Les données à ce sujet demeurent peu nombreuses, et l’amplitude des chiffres (1 % à 6 %) s’explique par une méthodologie approximative. À quel âge les répondant·es ont-elles et ils été interrogé·es ? Leur a‑t-on demandé si elles et ils avaient bénéficié du soutien de leurs proches, d’un accompagnement psychosocial et d’un véritable suivi médical ? Ainsi, certain·es répondant·es déclarent avoir renoncé à leur transition sous l’influence de leur entourage ou du fait de n’avoir bénéficié d’aucun soutien. En France, dans les 18 consultations spécialisées qui existent sur le territoire, seulement 0,3 % de jeunes ont retransitionné.

→ Retrouvez les recommandations ainsi que l’agenda de la rédaction juste ici.

30.04.2024 à 12:24

Dessiner : comment avons-nous choisi le thème de notre prochain numéro ?

La Déferlante

Texte intégral (775 mots)

Comment choisit-on les thèmes abordés dans la revue ? Cette question revient régulièrement lorsque nous rencontrons les lectrices et lecteurs. Autant que possible, nous essayons d’alterner des dossiers ancrés dans l’actualité chaude – comme récemment avec le numéro « Avorter » – et d’autres, en apparence plus anodins, mais qui nous permettent de montrer que les dynamiques de genre se logent partout dans nos existences. Dans le numéro 14 – et avant de consacrer notre numéro de rentrée à la montée de l’extrême droite et aux manières d’y résister – nous avons choisi le thème « Dessiner ». Un art, une technique, un univers qui connaît lui aussi sa révolution féministe.

Pour imaginer des angles de sujets et des articles, nous avons soumis cette thématique au comité éditorial de la revue : un groupe de journalistes, militant·es, universitaires, qui rassemble désormais une vingtaine de personnes. Apportant chacune et chacun son expertise et sa connaissance d’une facette du sujet, ils et elles nous ont soumis plusieurs idées d’articles : l’aventure 100 % féminine de la revue de bande dessinée Ah!Nana dans les années 1970 ; la féminisation de la pratique du tatouage ; le succès d’un collectif queer qui révolutionne la pratique du modèle vivant et propose de représenter les corps dans une grande diversité, l’art du manga féministe et sa manière de questionner les représentations binaires du genre, mais encore le dessin comme outil thérapeutique pour les victimes de violences politiques ou intimes. Ces discussions nous ont permis de définir le périmètre de notre dossier en une trentaine de pages, car nous n’avons pas la possibilité d’être exhaustives. Nous avons, par exemple, choisi de nous limiter à la pratique du dessin, sans traiter – en tout cas pour l’instant – de la peinture et des autres arts graphiques.

« Depuis ses débuts, La Déferlante s’est entourée de nombreuses illustratrices »

Une fois ces idées posées, nous avons construit le « chemin de fer » de la revue, c’est-à-dire son menu, article par article. Et tandis qu’avec l’ensemble de l’équipe de fabrication (graphistes, maquettistes, iconographes), nous définissions la configuration de chaque page, nous avons commandé les papiers à des journalistes et auteur·ices indépendant·es.

Depuis ses débuts, La Déferlante s’est entourée de nombreuses illustratrices, aussi bien pour les pages de bande dessinée que pour accompagner nos articles. Il nous a semblé important qu’elles aient, chacune, avec sa voix et son style, une place de choix dans ce numéro. Vous retrouverez ainsi dans ce dossier les dessins de Delphine Panique, le strip de Salomé Lahoche ou encore une carte blanche à l’artiste Nygel Panasko qui dénonce le racisme dans le milieu très blanc de la bande dessinée. Elles sont aussi nombreuses (Lisa Mandel, Mirion Malle, Julie Delporte ou encore Alison Bechdel) à accompagner l’article de Camille Regache sur le boom de la bande dessinée lesbienne.

Riche de ces textes et de ces illustrations inédites, ce dossier montre que le dessin permet finalement de faire exister des récits là où il n’existe plus ou pas encore de mots. Par l’humour ou l’émotion qui s’en dégage, il questionne l’ordre établi et esquisse des chemins d’émancipation.

« Dessiner, esquisse d’une émancipation » est disponible en précommande sur notre site et sera disponible en librairie à partir du 31 mai.

26.04.2024 à 11:00

Pourquoi les jeunes filles vont-elles si mal ?

Virginie Menvielle

Texte intégral (1121 mots)

C’est un coup de fil du centre antipoison qui, en juin dernier, sonne l’alerte dans un collège près de Lille (Nord) : une élève vient de faire un malaise devant l’établissement. « Quand je suis intervenue, ses copines m’ont raconté qu’elle avait avalé une grosse dizaine de cachets dans les toilettes », explique Sidonie (le prénom a été modifié), la professeure qui l’a accompagnée aux urgences.

Si la jeune fille a pu rentrer chez elle après un lavage d’estomac, l’enseignante, très marquée par cet accident, se montre encore préoccupée : « Les ados vont mal ».

Ce sentiment, très partagé parmi les enseignant∙es et les parents depuis l’épidémie de Covid et les confinements successifs, est aujourd’hui confirmé par des enquêtes officielles. Le 5 février dernier, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (la Drees est un service statistique public dans les domaines de la santé et du social) publiait un rapport sur les hospitalisations pour gestes auto-infligés chez les jeunes filles. L’étude révélait, entre les cinq années précédant la crise du Covid et 2022, une augmentation de 63 % des hospitalisations des adolescentes âgées de 10 à 14 ans pour tentatives de suicide ou faits d’automutilation, et de 43 % pour les jeunes filles entre 15 et 19 ans.

Une jeune fille sur six commence sa vie sexuelle par un rapport non consenti

Ces données alarmantes n’étonnent guère Sophie Lise Brygo, pédopsychiatre à Rennes (Ille-et-Vilaine) et ancienne médecin en centre de protection maternelle et infantile (PMI). Pour cette soignante, les causes de la souffrance psychique des jeunes filles sont à chercher dans les violences sexuelles qu’elles subissent massivement. Selon un sondage publié en 2017, 63 % des jeunes femmes disent avoir déjà vécu du harcèlement ou des comportements sexistes. Le collectif #NousToutes a par ailleurs établi qu’une jeune femme sur six commençait sa vie sexuelle par un rapport non consenti. « Dans nos services, explique-t-elle, on sait depuis longtemps déjà que ces types de violence sont source de souffrances psychiques graves et à long terme. » Elle mentionne pour exemple une étude (pas encore publiée) réalisée par son confrère le professeur Jacques Dayan : « Entre 2022 et 2023, à l’hôpital de Rennes, 50 % des femmes venant en consultation à l’unité de psychiatrie périnatale ont été victimes d’abus sexuels. » La plupart du temps ces violences ont eu lieu pendant leur enfance ou leur adolescence.

Le son de cloche est le même chez les expertes de terrain que nous avons interrogées. Bernadette Gruson, artiste, et Aurore Krol, fondatrice de l’association Prev’actes, mènent depuis 2018 des ateliers de prévention dans des établissements scolaires du Nord de la France et de Bretagne. « Récemment, lors d’un atelier, raconte Aurore Krol, plusieurs jeunes filles ont laissé entendre qu’elles pratiquaient des actes d’automutilation. En les questionnant, on s’est rendu compte que toutes étaient victimes de violences sexuelles dans le cadre familial. »

« Entre 2022 et 2023 à l’hôpital de Rennes, 50% des femmes en consultation de psychiatrie périnatale ont été victimes d’abus sexuels »

Miroir de l’époque, les violences sexistes se déploient notamment sur Internet. Selon une enquête réalisée par l’association e‑Enfance, 20 % des adolescent∙es, dont un peu plus d’une moitié de filles, affirment avoir été victimes de cyberharcèlement à caractère sexuel. Très exposées aux images de corps féminins sexualisés, beaucoup d’adolescentes cherchent à se mettre en scène sur les réseaux. « C’est une manière de s’approprier une image de leur féminité », explique Sophie Lise Brygo. Sauf qu’elles ne sont pas du tout préparées à ce que ces images puissent circuler et être utilisées contre elles. « On ne peut pas prendre la mesure des conséquences sur la psyché d’avoir un groupe de camarades qui vous harcèle, analyse la psychiatre, c’était vrai de tout temps, mais ça l’est encore plus aujourd’hui avec le phénomène d’amplification lié aux réseaux sociaux. »

Des moyens d’expression genrés

Mais alors que les violences sexuelles sont un phénomène structurel, comment expliquer l’explosion récente des actes auto-infligés et des tentatives de suicide ces dernières années ? « Il y a toujours eu un moyen d’expression de la souffrance prédominant, répond Sophie Lise Brygo. Il y a vingt ans, coexistaient d’autres modes d’expression de la douleur psychique avec souvent présence d’anorexie mentale, parfois d’addictions. La société évolue. Ce sont aujourd’hui les gestes de scarification qui prédominent. Ils deviennent un geste de référence, une pratique presque culturelle de la souffrance. »

D’après Déborah Guy, sociologue en études de genre, les chiffres de la Drees viennent surtout rappeler que filles et garçons n’expriment pas leur malaise de la même manière. Quand ils sont en état de souffrance psychique, « les hommes vont avoir plus de conduites à risque : alcoolisme, usage de la vitesse en voiture ou agissements violents ». La chercheuse appuie son propos sur une étude de référence, menée en 2008 et intitulée « Le mal être a‑t-il un genre ? » qui établit que les hommes se suicident davantage, au sens où leurs tentatives aboutissent plus souvent que celles des femmes. « Mais les femmes présentent en réalité plus de risques suicidaires », rappelle-t-elle. Le rapport de la Drees ne fait que confirmer cette tendance globale. En 2022, tous âges confondus, les femmes représentaient 64 % des personnes hospitalisées pour tentative de suicide ou automutilation.

→ Retrouvez les recommandations ainsi que l’agenda de la rédaction juste ici.

25.04.2024 à 17:23

Dessiner

La Déferlante

Lire + (391 mots)

Découvrez notre numéro « Dessiner, esquisses d’une émancipation ».

Des mangakas qui dynamitent les normes binaires aux auteur·ices de bande dessinée proposant des récits queer en passant par les tatoueuses, qui offrent permettent de réappropriation de son corps, le monde du dessin est en plein renouveau. Outil d’émancipation récent, le dessin offre un espace pour reprendre sa liberté, conjurer les oppressions collectives et inventer, ensemble, d’autres sociétés.

À lire aussi dans ce numéro : une grande rencontre entre les actrices Judith Godrèche et Guslagie Malanda, une enquête inédite sur les mutilations subies par des personnes intersexes à leur naissance et un portrait de l’artiste Niki de Saint Phalle.

Vous recevrez votre numéro dans un délai de 10 à 15 jours.

⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante en avant-première, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.

Les articles du dossier :

- Modèles en tous genres, pourquoi luttez vous de Margaux Mazellier

- Gender fluid, le manga ? une analyse de Pauline Croquet et Aude Boyer

- Bande dessinée, les lesbiennes sortent de leurs bulles, un focus de Camille Regache

- Les paraboles de talent, une carte blanche de Nygel Panasco

- Ah ! Nana, une analyse de Kareen Janselme

- Le tatouage pour « reprendre sa liberté », un témoignage recueillit par Marie-Agnès Laffougère

- Dessiner les traumatismes, une enquête d’Anne-Laure Pineau

25.04.2024 à 16:50

Gender fluid, le manga ?

Pauline Croquet

Texte intégral (3344 mots)

Héroïnes dévêtues à grosse poitrine, voleurs de petites culottes, récits tonitruants sans queue ni tête, combats violents… En France, on a souvent réduit le manga aux stéréotypes qu’une partie de la production diffuse. Le 9e art japonais ne se résume pas à ces images sexistes et brutales. Lorsqu’ils ont afflué à la télévision française dans leur adaptation animée, dans les années 1970, les mangas ont constitué un véritable phénomène culturel chez les plus jeunes.

À la même époque, le monde de la BD franco-belge ignore encore le lectorat féminin et n’accorde quasiment pas de place aux autrices. Vu le médium où seules la Schtroumpfette et quelques rares figures féminines ont droit de cité, les amatrices de fiction dessinée, qu’elles soient adolescentes ou jeunes adultes, se tournent vers l’autre Terre sainte de la bande dessinée : le Japon. Sur l’archipel, l’industrie de la BD aborde déjà une myriade de thématiques, et classe minutieusement ses ouvrages selon l’âge et le genre des lecteur·ices visé·es. Ainsi, une palette de représentations féminines, à des années-lumière de Falbala ou de Natacha l’hôtesse de l’air, prend vie sur les planches des mangas.

Dès les années 1980, un aperçu de la richesse des figures empouvoirantes du manga est donné au public français avec la diffusion d’un grand nombre d’adaptations télévisuelles : des sportives qui ne lâchent rien (Jeanne et Serge), des voleuses sexy qui font tourner la police en bourrique (Signé Cat’s Eyes), des super-héroïnes (Sailor Moon et Cardcaptor Sakura), ou des créatrices de génie (Bulma dans Dragon Ball).

Récits joyeux et sentimentaux, exploration de thèmes liés à l’intime, héroïnes complexes… tout un univers s’ouvre alors pour un public jusqu’ici ignoré. Il faut toutefois attendre le début des années 2000 pour voir apparaître en français des œuvres conçues spécialement pour les femmes : le shōjo manga (adressé aux adolescentes) et le josei manga (pour un lectorat féminin adulte). Importée en France par l’éditeur Tonkam (qui a depuis fusionné avec Delcourt), la série Nana d’Aï Yazawa va par exemple durablement marquer les esprits : elle narre de manière crue et sentimentale le quotidien de deux colocataires tokyoïtes qui entrent dans la vie adulte. Ces œuvres vont d’ailleurs imprégner l’imaginaire de nombreuses bédéastes francophones nées dans les années 1980 et 1990, comme Chloé Wary (Rosigny Zoo, FLBLB, 2023) ou Lucie Bryon (Voleuse, Sarbacane, 2023). « Avant que je découvre le manga, la BD me paraissait loin, masculine. Je dévorais des histoires, mais je n’envisageais pas d’en faire », expliquait Lucie Bryon en janvier 2024 au journal Le Monde (1).

Nourrir un lectorat féminin

Découvert tardivement en Europe, le shōjo manga a pourtant une longue histoire. Elle commence dès la fin du xixe siècle avec des périodiques pour adolescentes qui servaient principalement de mode d’emploi pour devenir une épouse modèle. Si quelques incursions dans le fantastique permettaient à des autrices de fiction littéraire d’explorer des idées relativement iconoclastes – relations homosexuelles, critique de la société de classes, etc. –, le manga féminin n’en était encore qu’à ses balbutiements dans les années 1930. Après le conflit mondial et la fin de l’occupation états-unienne du Japon, au début des années 1950, le manga s’épanouit et la catégorie shōjo s’exhibe formellement dans des magazines qui lui sont désormais quasi entièrement consacrés. Loin d’être progressiste, le Japon n’en néglige pas pour autant le lectorat féminin – et la manne financière qu’il représente – en lui proposant des histoires spécifiques. Avec l’avènement de la société de consommation, dans les années 1960, les maisons d’édition recrutent à tour de bras pour remplir leurs périodiques, permettant à des dessinatrices de mettre un pied dans la porte.

Ces nouvelles et jeunes autrices reprennent à leur compte les codes de leurs aîné·es, tout en insufflant plus de complexité et de consistance aux personnages féminins. Ces autrices s’appellent Moto Hagio, Keiko Takemiya, Yumiko Oshima, Chikako Urano, Riyoko Ikeda… Autant de noms qui ont révolutionné le manga, conjuguant succès critique et commercial. Ces baby-boomeuses dynamitent la composition des pages et les codes graphiques, repoussent les limites narratives et thématiques, représentent visuellement l’intériorité de leurs personnages, leur donnent une agentivité, tout en assumant de les parer d’atours kawaii (2), de motifs floraux et de silhouettes haute couture.

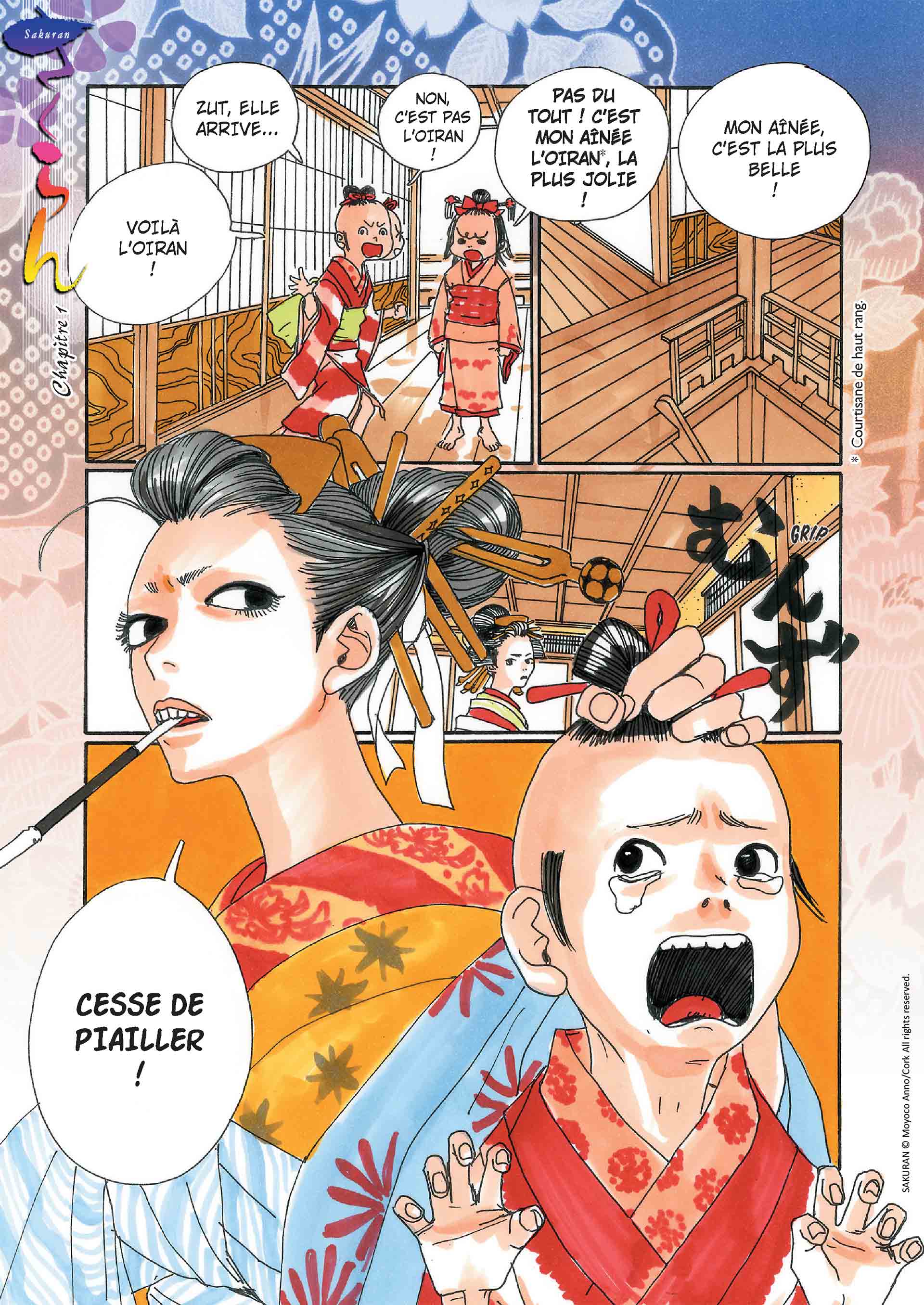

Planche extraite de Sakuran, de Moyoco Anno, Pika Édition, 2023. Le destin sans fard d’une prostituée en quête de liberté. Crédit : SAKURAN © Moyoco Anno /Cork All rights reserved

Fluidité des genres

À partir du milieu des années 1960, les héroïnes, longtemps idéalisées et éthérées, « vont, à travers les mangas de sport, d’horreur ou des romances en milieu scolaire, prendre de la corporalité. Les corps vont être par exemple mis à l’épreuve des blessures », analyse Julia Popek, qui mène des recherches indépendantes sur le shōjo manga, citant notamment, dans ce basculement, l’importance du manga de volley Les Attaquantes (1968) de Chikako Urano, qui suit le parcours d’une jeune joueuse prometteuse et de son équipe scolaire. Emblématique de cette effervescence, le personnage Oscar de Jarjayes, va, sous la plume de Riyoko Ikeda, incarner dans La Rose de Versailles (dont l’animé s’intitule Lady Oscar) une héroïne combative, politisée, libre, sensuelle. Selon la critique et spécialiste de la culture manga Yukari Fujimoto, professeure à l’université Meiji, à Tokyo, la scène d’amour sans rapports de domination entre Oscar et son ami d’enfance André a contribué « à forger [la] conception de la sexualité des collégiennes et lycéennes de l’époque (3) ».

Tandis que certaines autrices jouent avec la fluidité des genres et la sexualité au travers du travestissement et de l’androgynie, d’autres ont recours à des personnages masculins pour accéder par procuration à des expériences qui leur sont interdites, explorer leur propre sexualité et leur désir, mais aussi mettre à distance des traumatismes et des violences qu’elles ont pu subir. « J’ai tendance à idéaliser les personnages masculins, à les faire très beaux. Le fait de ne pas être un homme me permet de les dessiner de cette façon », expliquait la mangaka Moto Hagio au Monde (4), à l’occasion de sa venue au Festival international de la bande dessinée (FIBD) d’Angoulême. Elle dit s’être servie du manga pour se défaire « de la pression parentale » et qu’elle se sentait plus libre de s’exprimer à travers des bishōnen, ces jolis garçons délicats et androgynes devenus, depuis, un archétype du manga. Elle aura aussi posé des jalons du boy’s love (shōnen ai), le nom donné aux romances et BD érotiques mettant en scène des couples d’hommes, à destination d’un lectorat essentiellement féminin ; un genre qui va particulièrement s’épanouir dans les cercles de mangas amateurs et autoédités, les dojinshi, des espaces prolifiques et particulièrement féminisés.

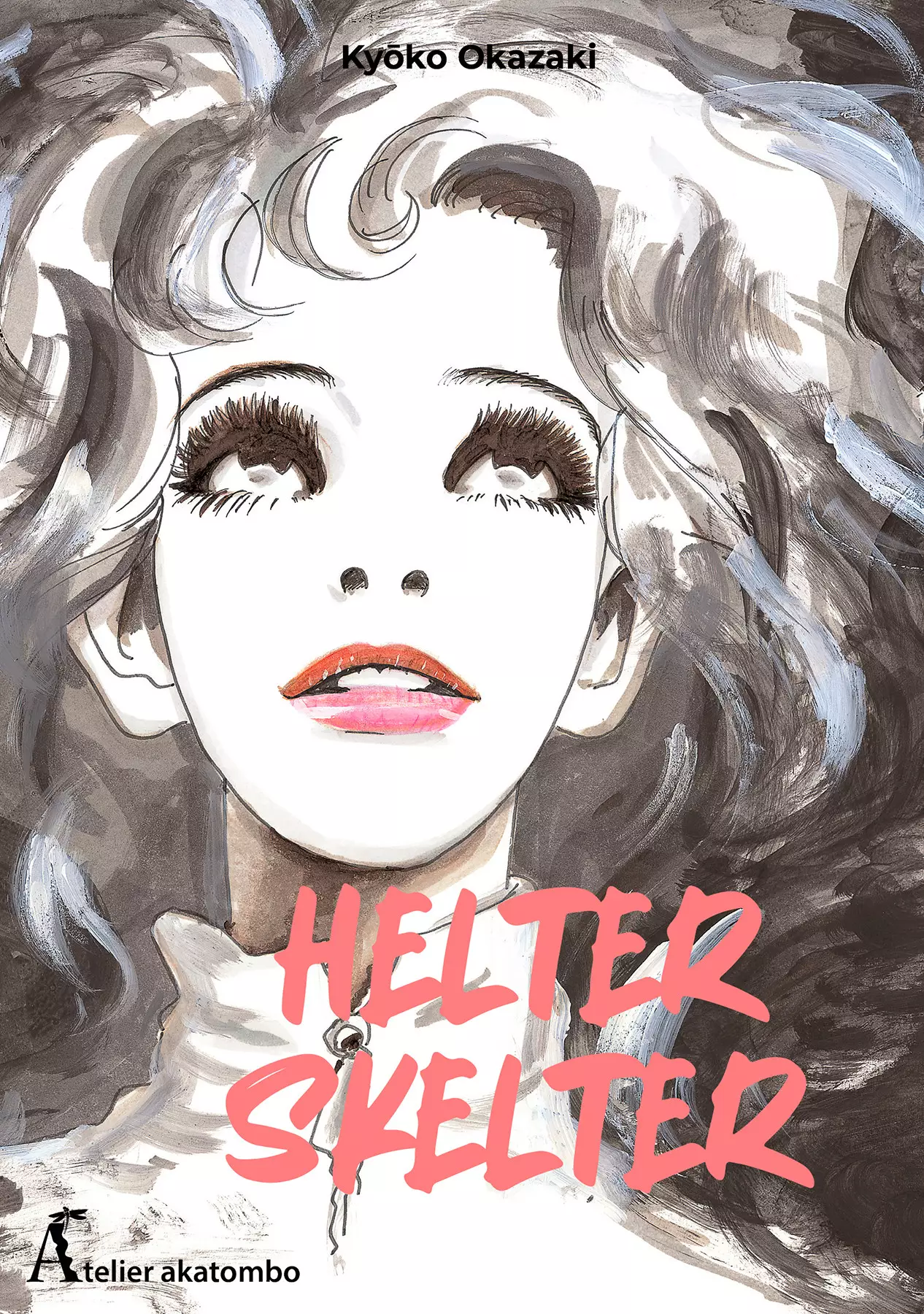

Ces dessinatrices révolutionnaires, encore en activité aujourd’hui, ont pavé le chemin pour leurs benjamines, dont beaucoup chérissent cette liberté de ton, adoptent une certaine désinvolture graphique. C’est le cas de la sulfureuse Kyoko Okazaki et sa critique du star-system dans Helter Skelter (lire aussi encadré en fin d’article) ou encore Moyoco Anno, autrice de Sakuran, centré sur la vie d’une courtisane qui ne veut pas se plier aux diktats de la société. D’autres vont aussi revenir à des histoires plus ancrées dans le quotidien. C’est le cas, dans les années 2010, de Reiko Momochi (Moi aussi) ou Akane Torikai (En proie au silence), qui aborde, entre autres, la question des violences de genre.

Les récits yuri, mettant en avant des relations lesbiennes, les boy’s love, ou ceux abordant la vie de personnages transgenres, sortent des catégories spécialisées pour se répandre dans des publications plus généralistes.

Leurs récits vont aussi servir de respiration à des lecteur·ices à la recherche d’une autre masculinité que celle performée dans les mangas shōnen, à destination des jeunes garçons, du type Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto. Bien que les magazines aient vu émerger des personnages androgynes, gender fluid ou transgenres (Shun des Chevaliers du Zodiaque, ou une partie du casting de JoJo’s Bizarre Adventure, pour ne citer qu’eux), la plupart des personnages du manga masculin restent érigés en parangons de virilité et d’héroïsme. « Je me sentais comme prisonnier de la prétendue “culture masculine”. Le shōjo manga m’a offert l’occasion de remettre en question la masculinité et de faire l’examen critique des rapports au genre », confie le sociologue Kimio Ito (5), spécialiste des men studies – études interdisciplinaires sur les masculinités – qui s’est passionné pour le shōjo dès le début des années 1970.

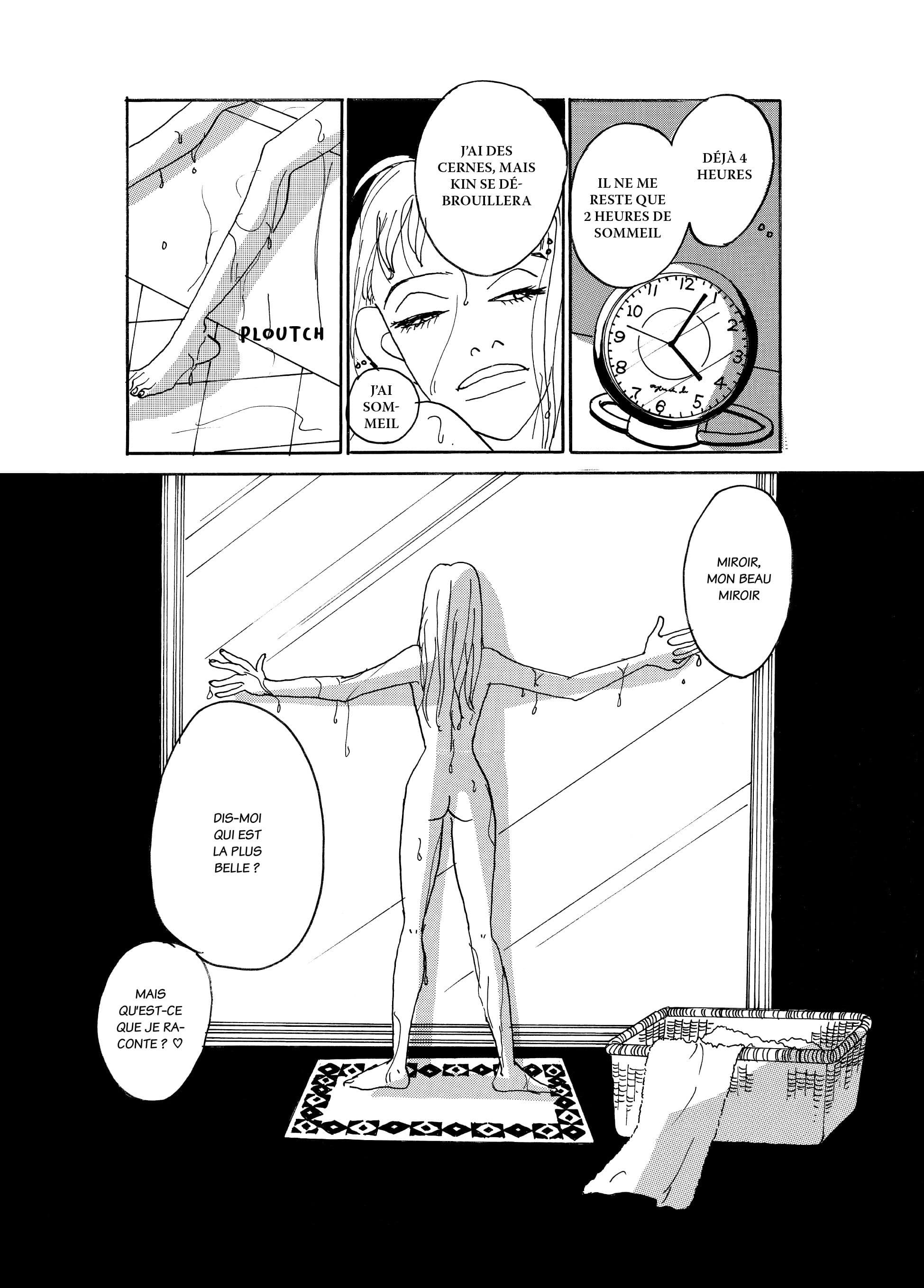

Planche extraite de Helter Skelter, de Kyōko Okazaki, Atelier akatombo, 2023. Le livre est une charge implacable contre les diktats de la beauté.

Crédit : Helter Skelter ©︎ Kyoko Okazaki 2003 / SHODENSHA Publishing Co

Autobiographies et thématiques sociales

Les héroïnes de manga ne sont pas en reste dans les séries destinées aux hommes, qui sont aussi plébiscitées par les lectrices. Certains auteurs ont été influencés par des autrices comme Moto Hagio, et le shonen a aussi été investi par des dessinatrices. Papesse de la comédie romantique pour garçons, Rumiko Takahashi, l’autrice de Ranma ½ (lire aussi encadré en fin d’article), leur a ouvert la voie. Dessinés pour séduire la gent masculine, des personnages à la fois kawaii, sexy et badass, comme Lamu d’Urusei Yatsura ou Kaori de City Hunter, ont pu aussi inspirer des jeunes femmes.

Malgré le fait que la société japonaise reste conservatrice et qu’une partie des titres publiés, y compris ceux destinés aux femmes, continue de mettre en scène des comportements toxiques et de perpétuer des rôles assignés à chacun·e selon son genre, le manga est en perpétuelle évolution, mouvant et rempli d’intertextualité. Les récits yuri, mettant en avant des relations lesbiennes, les boy’s love, ou ceux abordant la vie de personnages transgenres, sortent des catégories spécialisées pour se répandre dans des publications plus généralistes, constatent Julia Popek et le professeur James Welker, de la faculté des études japonaises et interculturelles de l’université de Kanagawa.

Ces évolutions ne sont pas étrangères au développement des communautés en ligne, comme l’évoque James Welker : « Lors de la dernière décennie, sur les plateformes web telles que Pixiv [un réseau social japonais de partage de contenus artistiques], nous avons constaté une forte augmentation du nombre d’“essay mangas” », des récits où l’auteur·ice se sert de son expérience personnelle pour évoquer des thématiques sociales comme la santé mentale ou la monoparentalité. « Les questionnements autour de l’homosexualité et du genre ont pendant longtemps été associés à du mal-être. Cela a peu à peu changé à partir des années 1990 », précise de son côté Julia Popek. Ces dernières années ces récits sur l’homosexualité sont racontés de façon plus normalisée ou positive. C’est le cas par exemple dans Éclat(s) d’âmes (2015) de Yuhki Kamatani dans lequel le héros s’épanouit à travers de nouvelles amitiés tissées dans un centre associatif LGBT+ ou dans What Did You Eat Yesterday? (2007), une comédie romantique et culinaire autour d’un couple gay. Les séries LGBT+, de plus en plus volontiers importées par des éditeurs français, semblent donc aujourd’hui trouver leur place dans les récits dits « tranches de vie » ou les thématiques sociales, ce qui contribue encore à renouveler les représentations.

Sélection de six classiques du manga écrits par des femmes à découvrir

Le Clan des Poe (Moto Hagio, 1972–1976, Akata) : plus gros succès d’une des cheffes de file du renouveau dans les années 1970 du shōjo, manga conçu spécialement pour les femmes. L’œuvre revisite la figure du vampire avec ses jeunes héros condamnés à une existence à la marge, faite de solitude et de tourments existentiels. L’adolescence, en somme.

Ranma ½ (Rumiko Takahashi, 1987–1996, Glénat) : série découverte tôt en France, Ranma ½ est né de la plume d’une des mangakas les plus influentes au Japon. Le récit met à l’épreuve, dans un joyeux tohu-bohu, un héros tantôt garçon tantôt fille.

Gunnm (de Yukito Kishiro, 1990–1995, Glénat) : classique du cyberpunk des années 1990, ce manga pour jeunes hommes, auquel les lectrices françaises se sont aussi attachées, se démarque en mettant en scène une cyborg maladroite, surpuissante et sensible qui s’interroge autant sur son passé de machine de guerre que sur le sens de la vie.

Helter Skelter (Kyōko Okazaki, 2003, Atelier akatombo) : véritable audace graphique et narrative à la limite parfois de l’insoutenable, cette critique du star-system japonais et du culte de l’apparence met en scène l’implacable lutte contre la péremption d’une starlette imbuvable.

Nana (Aï Yazawa, depuis 2000, Delcourt-Tonkam) : incursion dans les galères sentimentales et matérielles de deux jeunes colocataires tokyoïtes, Nana a redéfini le cool chez les millenials nippons. Un récit de formation qui n’édulcore pas les aspects les moins reluisants des relations femmes-hommes.

Moi aussi (Reiko Momochi, 2020, Akata) : inspiré de faits réels, Moi aussi raconte le combat d’une intérimaire pour faire reconnaître le harcèlement sexuel dont elle est victime au travail. Ce manga témoigne de la capacité des autrices à se saisir du manga pour raconter les violences et dénoncer des injustices sociales.

Spécialiste du Japon, vivant entre Paris et Tokyo depuis plus de vingt ans, Aude Boyer est photographe indépendante et traductrice de mangas. Pauline Croquet, journaliste au Monde, est spécialiste des cultures web et suit également l’actualité du manga.

Cet article a été édité par Diane Milleli.

(1) Pauline Croquet, « Au festival d’Angoulême, la lente reconnaissance du manga », Le Monde, 25 janvier 2024.

(2) Kawaii, qui signifie « mignon » en japonais, désigne une esthétique caractérisée par des couleurs pastel, des personnages aux expressions enfantines avec des grands yeux et de fines bouches.

(3) Yukari Fujimoto revient sur cet épisode dans l’essai, non traduit en français, Watashi no ibasho wa doko ni aru no?, Asahi Shinbun Shuppan, 2008.

(4) Pauline Croquet, « Moto Hagio : “Par le manga, j’ai cherché à me libérer de ma mère” », Le Monde, 18 janvier 2024.

(5) Cité par Patrick W. Galbraith, Otaku and the Struggle for Imagination in Japan, Duke University Press, 2019, non traduit en français.

25.04.2024 à 10:58

Modèles en tous genres

Margaux Mazellier

Texte intégral (1920 mots)

Des élèves de l’école des beaux-arts de Marseille s’installent par terre en cercle, dans la salle silencieuse du Soma, un centre artistique expérimental situé en plein centre-ville de la cité phocéenne. Hélène Fromen, l’une des trois modèles intervenant ce jour-là, se faufile au milieu des feuilles de papier et des sacs de cours pour s’installer au centre du cercle.

Elle a gardé son pantalon noir, et des bretelles striées de vert et de noir lui barrent la poitrine. Encore en retrait, Linda Demorrir et Lucie Camous, ses deux collègues, sont déjà complètement nu·es. Hélène prend la pose puis, immédiatement après, la parole : « Je suis devenue lesbienne à presque 50 ans. Poser m’a permis de réfléchir au regard que je portais sur moi-même et à celui que les autres pouvaient avoir sur moi. »

Les mentons se lèvent et se baissent tandis que les crayons et autres feutres vont et viennent sur le papier. Hélène se déshabille complètement. Linda et Lucie la rejoignent. Leurs trois corps s’allongent, côte à côte, sur le sol, et basculent en chandelle. Elles et iel tiennent la pose un long moment tout en continuant à parler et parfois, entre deux phrases, éclatent de rire. En fond sonore est diffusée la lecture d’un texte écrit par Hélène : « Je suis allée dedans je me suis vue nue, c’est plus facile tordue ; tant pis si ça coince, si ça plie, si ça pendouille, si ça ride, si ça chauffe, si ça tremble : je me suis reconnue. » Des morceaux de musique qui, d’après Lucie, ont tous « un sens politique » prennent le relais : Tomboy, de Princess Nokia, Faire et refaire, d’Ascendant Vierge ou encore Pussyboy, d’Ezra Michel. Les corps qui s’exposent aux yeux des étudiant·es en art échappent aux normes de genre. Les peaux sont capitonnées ; les corps tatoués, poilus, musclés, s’entremêlent dans des poses éloignées de celles habituellement adoptées par les modèles d’art.

Créé en 2019, Modèle vivant·e est un « collectif transféministe de dessin et de représentations dissidentes ». Né de la rencontre entre Linda Demorrir, modèle et DJ, et Hélène Fromen, artiste et chercheure, il a été rejoint en 2021 par Lucie Camous, modèle, curateur·ice, chercheur·euse et artiste. Ses interventions invitent à reconsidérer les corps nus au-delà des représentations binaires habituelles. « On cherche à renouveler la pratique du dessin de modèles vivant·es et à en faire non plus seulement quelque chose d’artistique mais aussi de politique », explique Hélène Fromen.

À côté d’elle, Karine Rougier, 42 ans, artiste et enseignante aux Beaux-Arts de Marseille, acquiesce. Lorsque, en 2019, l’école lui a proposé de reprendre le cours de dessin pour les étudiant·es de première année, abandonné par l’établissement sept ans plus tôt, elle a tout de suite souhaité réintroduire la pratique du modèle vivant. Au départ, elle invite les modèles académiques proposés par l’école, mais, très vite, elle a le sentiment que ce format alimente les stéréotypes de genre : « Les étudiant·es de cette génération ont besoin de dessiner des corps dans toute leur diversité et dans lesquels ils et elles se reconnaissent vraiment », affirme-t-elle. En 2020, sa rencontre avec le collectif Modèle vivant·e est un déclic : un partenariat est mis en place, avec l’assentiment immédiat de l’école. Dans un même élan, Karine Rougier organise des ateliers similaires avec d’autres artistes-modèles marseillais·es issu·es des milieux féministes et queers : Bruta, Opale Mirman ou encore Ju Bourgain.

Sous le regard concentré des élèves, les trois modèles alternent les positions, certaines plus acrobatiques que d’autres. Parfois la posture ne fonctionne pas et ce n’est pas grave, explique Lucie Camous : « On ne prépare rien en amont. On fait tout au feeling en fonction de nos envies et de nos idées sur le moment. » Karine Rougier, la professeure, n’intervient jamais. Elle se contente de slalomer entre les étudiant·es pour les aiguiller au besoin.

Emma, étudiante de 20 ans, est une des premières à terminer son dessin. Les trois corps sont représentés entrelacés : impossible de deviner qui est qui. En bas de la page, en lettres capitales, elle a écrit les mots « bizarre » et « bazar ». « J’ai l’habitude de dessiner d’abord le visage, mais là je ne savais pas par où commencer : le pied, le sein ? Finalement on dirait un peu une créature, mais j’aime bien le résultat », commente-t-elle. Assise à ses côtés, son enseignante poursuit : « Contrairement à ce qui se passe dans les cours académiques, ici le corps est parfois représenté de façon monstrueuse, drôle ou délirante. Tout ce que peut aussi être un corps finalement. » Une manière de réinvestir la figure du monstre pour mieux retourner le stigmate de la violence subie par les femmes et les personnes LGBT+. Au-delà des enjeux de représentations, cet exercice a également un intérêt artistique, complète la professeure : « La liberté et l’originalité des poses proposées par les modèles – dos courbés, jambes croisées, corps entassés – amènent les étudiant·es dans des endroits où ils n’ont pas l’habitude d’aller en matière de techniques. »

Les corps des modèles s’entremêlent dans des poses éloignées de celles habituellement adoptées par les modèles d’art. Crédit : Gaëlle Matata

Reprendre le contrôle

C’est au tour de Linda Demorrir, autre modèle, de prendre la parole devant les étudiant∙es : « Au départ, je posais dans des cadres académiques, mais j’avais souvent l’impression d’être objectifiée. En posant et en m’exprimant dans un espace tel que celui proposé ici, j’ai vraiment fait la paix avec mon corps trans. » Pour elle, comme les autres cofondateur·ices du collectif, parler pendant les poses permet de rétablir l’équilibre des pouvoirs entre artistes et modèles. Ainsi, Lucie Camous, en tant que personne en situation de handicap, questionne le validisme dont iel souffre au quotidien. Enchevêtré·e à ses deux acolytes, iel lance à l’assemblée : « Lorsque j’ai cherché des représentations anti-validistes dans l’art contemporain, je me suis heurté·e à un grand vide. C’est pourquoi je vous demande de dessiner ma jambe. » Iel baisse le regard vers ladite jambe et poursuit : « Poser ainsi me permet de reprendre le contrôle sur la manière dont j’ai envie d’être représenté·e. Dessiner et demander à être dessiné·e, c’est aussi faire exister d’autres narrations, en portant la mienne avec celles des tordues, des boiteuses en équilibre instable. » Les étudiant·es se lancent.

La performance semble inspirer les jeunes artistes : « Il y a une vraie liberté de format, ce qui nous libère de la pression technique. Mais cela crée une autre forme d’impératif : celle d’interroger notre propre regard. Quand Lucie nous demande de dessiner sa jambe handicapée, iel pose une exigence et cela crée un vrai échange horizontal entre nous », s’enthousiasme Apolline, 22 ans. « C’est beaucoup plus intéressant que les cours de modèle vivant académique où on a parfois l’impression que la personne qui pose est un pot de fleur », complète Marie. D’autres rencontrent des difficultés : « Les poses sont trop compliquées et trop nombreuses. On n’a pas vraiment le temps de perfectionner notre dessin », regrette Naya, 19 ans.

Alors que la performance prend fin, la salle plonge dans le silence. La tension retombe, aussi bien pour les trois modèles dont la peau rougie est marquée par les différentes poses, que pour les étudiant·es, dont les dizaines de dessins jonchent maintenant le sol. Modèles et artistes ont traversé ensemble ce que le collectif appelle un moment de « tendresse radicale et collective ». « C’est un peu comme si tu revenais d’une planète dans laquelle tu t’exprimais différemment », analyse Hélène Fromen. Puis elle ajoute : « On pourrait penser que ce que l’on propose est une utopie, mais c’est bien réel. » •

Linda Demorrir, à gauche, Hélène Fromen au centre et Lucie Camous, à droite, membres du collectif transféministe Modèle vivant·e. Crédit : Gaëlle Matata

Le reportage photo de cet article a été réalisé le 17 février 2024 lors d’une session proposée aux étudiant·es des Beaux-Arts de Marseille par l’enseignante et artiste Karine Rougier avec le collectif Modèle vivant·e.

Journaliste et autrice basée à Marseille, spécialisée dans les questions de genre et de migrations, Margaux Mazellier a signé Marseille trop puissante. 50 ans de féminisme dans la ville la plus rebelle de France (Hors d’atteinte, 2024).

Photographe basée à Marseille, Gaëlle Matata travaille avec des médias, des lieux culturels et des associations. Elle a été sélectionnée pour l’exposition « La France sous leurs yeux » (BNF, 2024).

25.04.2024 à 07:56

Amérique latine : les féministes face à la montée de l’extrême droite

Marie-Agnès Laffougère

Texte intégral (601 mots)

Le président du Chili peine à faire voter des avancées féministes

Le Chili est toujours régi par la Constitution datant de la dictature de Pinochet. Gabriel Boric, président autoproclamé « féministe et socialiste », au pouvoir depuis deux ans, n’a pas réussi à faire voter de nouvelle Loi fondamentale. En 2022, un projet inclusif mettant l’accent sur la parité, l’écologie et la reconnaissance des peuples autochtones, mais aussi sur la définition d’un État social et démocratique, a été rejeté à 62 % par référendum. Un an plus tard, un nouveau projet rédigé par la droite ultraconservatrice a également connu un revers.

En parallèle, les féminicides continuent d’augmenter, comme depuis dix ans, pour atteindre en 2023, 208 femmes assassinées. Le Congrès a adopté le 6 mars 2024 une proposition de loi institutionnalisant des mesures pour prévenir, punir et éradiquer les violences de genre.

Contre l’« idéologie du genre » au Salvador

Depuis cinq ans à la tête du Salvador, Nayib Bukele a été réélu en février 2024 malgré l’interdiction des mandats consécutifs par la Constitution. Au carrefour du libertarisme et d’une politique ultramilitarisée dans un pays à la législation conservatrice (avortement, mariage homosexuel et transition de genre interdits), le président a déclaré à la fin de février 2024 qu’il n’autoriserait plus les « idéologies de genre, anti-naturelles, anti-Dieu, anti-familles, dans les programmes scolaires ». Le ministre de l’Éducation a affirmé, dans la foulée, que « toute trace de l’idéologie de genre a été retirée de toutes les écoles publiques du pays ».

L’État équatorien s’en prend aux précaires

Depuis octobre 2023, l’Équateur est dirigé pour la première fois par un gouvernement d’extrême droite. En janvier 2024, de nombreuses organisations paysannes, écologistes, féministes et antiracistes se sont réunies pour dénoncer la politique du président Daniel Noboa. Pour financer ce qu’il appelle un « conflit armé interne » contre les gangs, l’exécutif a autorisé la poursuite de l’exploitation d’un gisement pétrolier en Amazonie, dont la fermeture avait pourtant été approuvée par référendum en août 2023. Il a aussi augmenté de trois points la TVA, qui atteint 15 % depuis avril 2024, ce qui a des conséquences pour les précaires, en particulier les femmes et les populations autochtones. « Nous refusons de financer la guerre patriarcale et raciste », résume Micaela Camacho du collectif féministe Cholas valientes.

En Argentine, le backlash Milei

Alors que ce pays latino-américain était celui qui avait la législation la plus progressiste en matière de protection des droits des femmes et des personnes LGBT+ (PMA accessible pour tous·tes depuis 2013, avortement légal et quotas de personnes trans dans les administrations publiques depuis 2020), l’ultraconservateur Javier Milei a déjà démantelé le ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité et interdit tout usage du langage inclusif dans les administrations publiques. Au début de février 2024, une députée du parti de l’exécutif a présenté un projet de loi visant à abroger la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse, en vigueur depuis quatre ans. Face à ces nombreuses attaques réactionnaires, une vague verte et féministe a déferlé dans les rues du pays le 8 mars 2024 aux cris de « ¡Ni un paso atrás! » (Pas un pas en arrière !).

25.04.2024 à 07:16

Personnes intersexes : des mutilations tenues au secret

Lilas Pepy

Texte intégral (8269 mots)

Gabrielle* a 34 ans. Longtemps maintenue dans le secret de son parcours médical, cette universitaire a mis de nombreuses années à intégrer le fait qu’elle était née avec une variation intersexe. Sur la grande table en bois épaisse de son salon parisien, plusieurs pochettes colorées contenant ses informations médicales sont disposées. Gabrielle, aujourd’hui membre du Collectif intersexe activiste (CIA), a accepté de les partager avec nous. Retraçant son parcours, elle explique avoir été opérée en 1991, lorsqu’elle avait 2 ans, à l’hôpital Necker, à Paris. Puis elle a été, jusqu’à l’âge adulte, suivie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où elle habitait. À partir de 16 ans, elle demande à plusieurs reprises à ses soignantes de lui expliquer son parcours. Celles-ci ne lui fournissent pas son dossier médical. « À chaque fois, c’étaient les médecins qui me le lisaient. C’était un objet dont je ne disposais pas. Il était en face de moi, mais c’est elles qui me faisaient le récit de ma vie, avec leur propre subjectivité. » Les termes employés sont flous et laissent Gabrielle dubitative : « Elles me parlaient d’“allongement” du vagin, et de retrait de mes “gonades”. »

Elle a 22 ans quand elle fouille une énième fois dans les affaires de ses parents, « pour comprendre pourquoi tout semble si compliqué ». Elle se souvient que la violence de ce qu’elle lit à ce moment-là entraîne chez elle un phénomène de dissociation : son esprit n’est plus connecté à son corps.

En France comme ailleurs, difficile d’estimer le nombre de personnes concernées par l’intersexuation (lire l’encadré page 47). Selon la définition établie par les Nations unies, elle concerne « les personnes […] dont les caractéristiques […] ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité » et représente 1,7 % de la population, toutes variations confondues. Les hormones, les chromosomes, les organes sexuels internes et externes – présence ou absence, taille, forme –, et les caractéristiques sexuelles secondaires – pilosité, poitrine – des personnes intersexes sortent donc de la classification médicale binaire des sexes. Contrairement à ce que l’ancien terme médical d’hermaphrodisme laissait faussement entendre, les personnes intersexes ne sont pas des êtres mi-mâles, mi-femelles. « Elles peuvent s’identifier comme femmes, hommes, ou non-binaires et peuvent être cisgenres ou transgenres », rappelle le CIA.

« Les médecins s’octroient – ou la société leur octroie – le pouvoir et l’autorité de remettre dans la normalité binaire celleux qui n’y sont pas. »

Michal Raz, sociologue

À partir des années 1950 (1), le paradigme d’Hopkins – du nom de l’hôpital qui l’a mis en place aux États-Unis à l’époque –, prévoit une prise en charge des enfants intersexes le plus tôt possible, « sans qu’il soit jamais prévu de leur dire qu’iels sont né·es intersexes, prétendument pour éviter de les perturber sur le plan psychologique et identitaire », retrace la sociologue Michal Raz, autrice du livre Intersexes. Du pouvoir médical à l’autodétermination (Le Cavalier Bleu, 2023). La majorité des enfants intersexes dans le monde ont ainsi subi des interventions médicales non consenties : réduction ou construction d’un clitoris (clitoridéctomie, clitoroplastie), construction ou reconstruction d’une vulve (vulvoplastie), construction d’un pénis (phalloplastie), castration, traitements hormonaux pour agrandir ou réduire les organes génitaux. Et lorsque ces opérations se font à l’adolescence ou à l’âge adulte, la question du consentement se pose encore : qu’accepte-t-on en toute connaissance de cause lorsqu’on a été saturé·e d’une parole médicale pathologisante au nom des normes binaires ? « Les médecins pensent qu’elles et ils sont – avec l’appui de la science – les plus légitimes pour dire la vérité sur les sexes et en déterminer les différences, analyse Michal Raz. À leurs yeux, l’existence des personnes intersexes ne remet pas en cause cette présupposée binarité des sexes, ce sont des anomalies qu’il faut corriger. Et les médecins s’octroient – ou la société leur octroie – le pouvoir et l’autorité de remettre dans cette normalité binaire celleux qui n’y sont pas. »

La loi Kouchner mal appliquée

Loin d’être anodines, ces prises en charge médicales laissent des séquelles physiques et psychologiques lourdes (lire l’encadré page 47). Au point que, depuis 2015, de nombreuses institutions ou organisations françaises, européennes et mondiales dénoncent ces pratiques – qualifiées de « traitements inhumains et dégradants » et de « mutilations génitales ». Elles appellent à leur encadrement plus strict, en insistant sur le report des interventions pour que la personne puisse être en âge d’y consentir pleinement. En 2019, une résolution du Parlement européen, adoptée par la France, « condamne fermement les traitements et la chirurgie de normalisation sexuelle, salue les lois qui interdisent de telles interventions chirurgicales, comme à Malte et au Portugal », et « enjoint aux États membres de garantir la dépathologisation des personnes intersexuées ». Depuis, l’Allemagne, l’Islande et la Grèce ont légiféré en ce sens – même si la section européenne de l’Organisation internationale des personnes intersexes (OII Europe) dénonce de nombreuses limites dans le contenu de ces lois (2). En France, aucune campagne massive de sensibilisation n’a été lancée. Entrée en vigueur le 2 août 2021, la loi bioéthique, dont l’objet est d’encadrer les pratiques de l’institution médicale sur divers enjeux liés au corps humain (procréation médicalement assistée, don d’organes…), ne dépathologise pas l’approche de l’intersexuation ni n’interdit formellement toute intervention précoce (lire encadré en fin d’article).

Pour beaucoup de personnes intersexes, comme Gabrielle, la prise de conscience de leur intersexuation survient après des années d’un silence assourdissant de la part des médecins ou de la famille, et est souvent liée à une rencontre avec le milieu militant intersexe. Il existe pourtant des traces écrites de ces interventions non consenties qui dorment dans les archives des hôpitaux : les dossiers médicaux. En France, le CIA dénonce depuis plusieurs années combien ils sont difficiles d’accès. Rares sont les travaux de recherche scientifique et en sciences humaines à avoir documenté cet état de fait.

Loé Petit, 39 ans, chercheur·euse en sociologie, a cofondé le CIA en 2015. Selon son estimation, une centaine de personnes par an demandent l’aide du collectif pour obtenir leur dossier médical. « Ce chiffre augmente chaque année », explique-t-iel. Conscient des entraves, le Conseil de l’Europe a pris position, en 2015, en soulignant l’importance de l’accès au dossier médical des personnes intersexes. En novembre 2023, en France, la Commission consultative des droits de l’homme a rappelé, de son côté, les obligations de la loi Kouchner. Voté en 2002, ce texte prévoit l’accès de toute personne à son dossier médical auprès d’un·e praticien·ne exerçant en libéral ou dans un établissement de santé : résultats d’examens, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, correspondances entre professionnel·les de santé… dans un délai de huit jours – deux mois lorsque les informations ont plus de cinq ans. Depuis 2006, le délai de conservation des dossiers est de vingt ans pour les hôpitaux et les cliniques, à compter de la dernière venue de la personne – vingt-huit ans pour les dossiers de pédiatrie.

Cependant, la loi Kouchner reste mal appliquée. En 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) dévoilait dans une étude que, sur 930 patient·es interrogé·es, 15 % s’étaient vu refuser par un médecin l’accès à leur dossier médical. Un·e médecin n’a pourtant « aucun motif raisonnable de refuser cet accès », rappelle Jean-Marcel Mourgues, vice-président du bureau national du Cnom : celles et ceux qui le font se mettent « en faute sur le plan disciplinaire, voire pénal ».

L’étude ne précise pas si les personnes intersexes sont particulièrement concernées par ce refus d’accès aux dossiers médicaux. Mais toutes celles que nous avons interrogées dans notre enquête témoignent de difficultés rencontrées pour obtenir les documents, et parfois même d’un échec. Pourtant, pour que les personnes intersexes puissent comprendre leur corps et la médicalisation dont ceux-ci ont été l’objet, l’accès à ces informations est essentiel.

Comprendre son corps

Mö, aujourd’hui âgé·e de 44 ans, explique par téléphone son histoire. La voix est éraillée, la colère n’est jamais loin. Iel se souvient avoir cherché ces informations tour à tour auprès de son médecin généraliste, de son endocrinologue et de son ancien pédopsychiatre entre ses 18 et ses 20 ans, en sentant qu’il y avait « anguille sous roche ». À l’époque, son carnet de santé est vierge alors qu’iel a « des cicatrices, des souvenirs d’interventions et de dilatations vaginales [avec des “bougies”, outils longilignes censés maintenir le vagin ouvert], de l’ostéoporose, un système immunitaire hyper faible, pas de règles, des traitements très lourds pour éviter la pilosité ». « J’enchaînais les rendez-vous médicaux tous les six mois », se souvient Mö, aujourd’hui installé·e dans une petite ville de l’Ouest de la France. Mais ses médecins lui assurent qu’iel est « une fille normale », sans jamais lui confier son dossier. Iel se souvient avoir un jour « pété un plomb » devant les soignant·es d’un hôpital, en leur disant qu’elles et ils se « foutaient de sa gueule ». Mö finira par obtenir son dossier à 21 ans : l’hôpital, pensant l’adresser au médecin-conseil de la Maison départementale des personnes handicapées auprès de laquelle Mö a fait une demande de prestation, lui envoie par erreur directement à son domicile.

De son côté, Alex*, 33 ans, infirmier dans le Sud de la France, a cherché à récupérer son dossier à l’âge de 26 ans. Il éprouvait alors des douleurs importantes et suspectait un lien avec une opération subie neuf ans plus tôt. Comme la loi le permet, il passe par son médecin généraliste, qui le demande à l’établissement où l’opération a eu lieu. Aucune réponse de la structure. Ici aussi la chance y est pour beaucoup : Alex finit par récupérer son dossier via un endocrinologue hospitalier qui était un ancien élève de son chirurgien. Grâce à cette relation, le chirurgien transfère le dossier à l’endocrinologue de ville, qui le fait passer au médecin traitant, qui le transmet à Alex.

En mai 2014, quatre ans après avoir lu son compte rendu d’intervention, Gabrielle contacte son endocrinologue : « J’ai souvent l’impression d’éprouver un manque d’explications alors je me dis que j’aimerais récupérer d’une façon ou d’une autre mon dossier médical et me poser au calme avec. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c’est possible. » En juillet, après plusieurs relances, la praticienne lui répond dans un mail : « Je ne sais pas ce que vous recherchez, mais vous ne le trouverez pas sur des observations qui sont pauvres et ne disent rien. Je vous en ai lu les moindres aspects. La réponse à vos questions est en vous, chacun ayant son propre secret et son propre mystère de vie. » Gabrielle nous répète la dernière phrase à voix haute, au ralenti, comme pour montrer l’absurdité d’une telle réponse. Mais à l’époque, elle ne « connaît pas ses droits » et n’ose pas insister : « J’avais peur de me fâcher avec elle ; elle était ma seule source d’information concernant mon dossier, et en plus, j’en dépendais encore pour la prescription de mes hormones. »

En janvier 2015, Gabrielle fait une nouvelle demande d’accès à ses informations médicales, cette fois-ci auprès de l’hôpital Necker. Elle relance l’établissement à trois reprises, avant que la structure ne lui propose en juillet 2015 non pas un envoi à domicile, mais une remise en mains propres. « Je pense qu’à l’époque ils et elles ont peur que je décompense », juge aujourd’hui l’universitaire.

« Le dossier est un lieu d’expertise et quand tu le demandes, tu reprends en main une histoire qui désormais leur échappe. Il y a une forme de résistance du pouvoir médical vis-à-vis de nous. »

Gabrielle, 34 ans

Contactée sur ses délais de réponse dans le dossier de Gabrielle, l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) invoque le secret médical, mais nous assure que le délai moyen d’accès en 2022 est de 33,3 jours pour les dossiers de plus de cinq ans. Quid de l’entretien proposé à Gabrielle ? « La finalité de cette consultation est de favoriser l’accès direct et la compréhension des informations la concernant. » Mais pour la première concernée, cette proposition de rendez-vous à Paris a constitué un « nouveau frein » : « Tout le monde n’a pas la force de se rendre sur place, et beaucoup d’entre nous sont en rupture avec le milieu médical. » Elle confie avoir appréhendé ce moment et réfléchi longuement avant d’accepter. Jean-Marcel Mourgues, du Cnom, confirme qu’un médecin peut proposer cet accompagnement « s’il a des raisons pertinentes », mais insiste : ces situations sont « tout à fait exceptionnelles ». Comment expliquer les difficultés pour accéder à ses données médicales ? « Récupérer ton dossier n’est pas une démarche neutre aux yeux des médecins, analyse Gabrielle. Le dossier est un lieu d’expertise et quand tu le demandes, tu reprends en main une histoire qui désormais leur échappe. Il y a une forme de résistance du pouvoir médical vis-à-vis de nous. »

D’autant que, à la lecture des dossiers, la question de la médecine basée sur les faits – evidence based medicine, une pratique qui se fonde sur des preuves scientifiques, ligne directrice de la pratique médicale actuelle – se pose. Selon les arguments de l’époque, c’est pour leur éviter tout risque de cancer que Mö et Gabrielle ont subi une ablation de leurs gonades (testicules et ovaires) lorsqu’iels étaient mineur·es, ce qui les a empêché·es de produire des hormones naturellement. Or, aucune étude ne prouvait alors que ce type de castration présentait un intérêt supérieur à la simple surveillance d’un éventuel cancer. D’ailleurs, depuis quelques années, les médecins préfèrent un suivi régulier à une intervention chirurgicale.

Des « sujets d’expérimentation »

Récupérer un dossier, c’est aussi être confronté·e à l’appréhension pathologique des corps intersexués par l’institution médicale. À la lecture du sien, Alex, pointant les termes déshumanisants qui y figurent, dit avoir eu « l’impression d’avoir été un sujet d’expérimentation : ils ont disséqué un animal légendaire ». Un constat qui fait écho au terme de « pseudo-hermaphrodisme » que Mathieu Le Mentec, né en 1979, a découvert sous la plume des médecins qui l’ont traité. Quant à Mischa, militant au sein du CIA à Tours (Indre-et-Loire), il souligne les effets de réification dont les personnes intersexes sont victimes : sans questionner les enjeux de santé mentale liés à ce type d’opération, « les médecins parlent par exemple de “résultat réussi”, comme on commenterait une sculpture ». Mischa se remémore aussi les multiples auscultations invasives qui participent de la déshumanisation – en plus de constituer de potentiels abus. « Quand tu es nu, à 8 ans, devant une assemblée de médecins qui viennent t’ausculter, te tripoter, sans te regarder… tu es un objet. J’ai dissocié mon esprit de mon corps pour survivre à cette maltraitancee. »

Au-delà d’une pathologisation qui transforme les corps intersexes en monstruosité, les mots des médecins contenus dans ces dossiers rendent évident leur besoin de conformer ces corps tant dans l’apparence que dans leur fonctionnalité. Ainsi, alors que Mathieu Le Mentec est en parfaite santé, des médecins le soumettent, à ses 5 ans, à un essai thérapeutique « pour tenter d’améliorer la taille de la verge », comme l’indique un courrier daté de 1984 que nous avons consulté. Quelques mois plus tard, après que des interventions sur son pénis ont donné lieu à des complications postopératoires, le chirurgien écrit : « Étant donné les difficultés chirurgicales rencontrées […], il me paraît plus prudent de s’en tenir là, car on a une verge d’aspect esthétique satisfaisant. » Aujourd’hui infirmier dans l’Ouest de la France, Mathieu juge que : « Les dossiers médicaux de cette époque étaient imbuvables et un concentré d’hétéropatriarcat pur .» Il ne décolère pas : « On m’a dépossédé de ma possibilité de choisir pour moi-même, à cause d’une prétendue fonctionnalité sexuelle hétéronormée que les médecins ont projetée sur un enfant ! »

Lorsqu’elle réussit enfin à accéder à son dossier, à l’âge de 26 ans, en 2015, Gabrielle tombe sur le compte rendu de l’intervention qu’elle a subie vingt ans plus tôt et y découvre les termes techniques des médecins : « Castration par voie périnéale, vulvo-vaginoplastie et minime clitoridoplastie. » Autrement dit : ses testicules internes ont été retirés, la taille de son clitoris réduite et son canal vaginal modifié. On peut également lire : « Bons résultats, le vagin est bien séparé de l’urètre, il admet aisément la partie large du thermomètre. » Gabrielle traduit : « Cela veut dire qu’elles et ils ont mis un thermomètre dans mon vagin. Quand même ! »

Aux yeux des médecins, « le risque de virilisation et la nécessité de pouvoir être pénétrée » ont justifié les opérations. Elle ajoute : « Jusqu’ici, face à moi, étaient utilisés des termes “neutres” comme “gonades”. Mais dans les comptes rendus d’époque, elles et ils ne cachent pas leur jargon et nomment les choses telles qu’elles sont, l’euphémisme s’arrête. J’ai enfin les mots dont j’ai besoin pour commencer à me penser. » Gabrielle perçoit également la peur des médecins d’employer le mot « testicules » et de l’effet qu’il pourrait avoir sur elle. « Mais ce sont leurs propres doutes, pas les miens. »

À la suite des pressions du mouvement de défense des personne intersexes aux États-Unis – formé dans les années 1990 – une convention entre médecins, à Chicago, en 2005, décide de ne plus maintenir les enfants dans l’ignorance à propos de ces interventions. Ce consensus impose un vocabulaire euphémisé aux médecins pour parler des pratiques ou des organes à leurs patient·es (utiliser plutôt « gonades » que « testicules » par exemple).

Des données chiffrées dans le flou

En France, les données sur le nombre d’interventions médicales sur les enfants intersexes devraient faire l’objet d’un rapport du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités présenté au Parlement au printemps 2024, conformément à la loi bioéthique du 2 août 2021 (lire encadré en fin d’article). En attendant, il existe très peu de données chiffrées, en voici quelques-unes, éclairantes.

En 2020, l’Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux (FRA) a publié sa deuxième étude sur les personnes LGBT+. Parmi les quelque 140 000 personnes de plus de 15 ans qui y ont répondu, 877 étaient des personnes intersexes. 36,18 % d’entre elleux déclarent avoir subi une intervention hormonale ou chirurgicale – dont 47,8 % avant leurs 18 ans.

Concernant les conséquences des parcours médicaux imposées dès l’enfance, cette même étude de la FRA indique que 55 % des personnes qui s’identifient comme intersexes en Europe déclarent vivre avec une maladie chronique (soit 21 points de plus que tous·tes les répondant·es). Une étude américaine sur la santé physique et mentale des adultes intersexes aux États-Unis dévoilée la même année révèle que, parmi les 198 personnes interrogées, 43 % estiment que leur santé physique est « médiocre » et 53 % que leur santé mentale l’est tout autant.

Une chirurgie de la norme

Dans un compte rendu de consultation de 1994 qui aborde les résultats anatomiques de la première opération qui a eu lieu trois ans plus tôt, la chirurgienne de Gabrielle à l’hôpital Necker écrit : « Je conseille de préférer une réintervention minime aux questions que peut se poser Gabrielle à propos de son anatomie. » En 2006, alors que le vagin de Gabrielle, 17 ans à l’époque, est jugé trop « étroit », la même chirurgienne lui recommande des séances de dilatation vaginale à la « bougie », chez elle, en autonomie. « Je pense qu’elle pourrait avoir des rapports sexuels sans aucune chirurgie complémentaire », écrit la praticienne. « La possibilité que je puisse essayer d’apprendre à vivre avec mon corps tel qu’il était ne s’est jamais présentée », regrette Gabrielle.

« La chirurgie infantile est souvent une chirurgie de la norme », confirme Claire Bouvattier, endocrinologue-pédiatre à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). « Il y a une posture socialement partagée selon laquelle, pour protéger d’éventuelles discriminations ultérieures des enfants intersexes et éviter que la société ne leur demande de rentrer dans les normes plus tard, il faut, en amont, faire violence à ces corps », ajoute Janik Bastien-Charlebois, chercheur·euse en sociologie et professeur·e à l’Université du Québec à Montréal, iel-même concerné·e.

Mischa, très actif sur les réseaux sociaux au sujet de l’intersexuation, attire l’attention sur le fait que « les dossiers médicaux montrent aussi à quel point les médecins nous perçoivent comme chiant·es et veulent nous soumettre ». La lecture du sien en 2022, alors qu’il doit subir une nouvelle opération en urgence à cause de complications dues à de précédentes interventions, l’a « terrassé ». « J’ai compris que j’avais vécu le double d’opérations que ce que j’avais en mémoire, confie-t-il. Mais j’ai surtout pris conscience, en voyant les mots écrits, qu’il s’agissait bien de moi, que je n’avais rien inventé ni exagéré, et que j’avais un vécu intersexe très violent. Le plus dur a été de me voir décrit par les médecins comme un objet et un problème, sans aucune humanité ni sensibilité. » Il redécouvre ainsi que, en amont des interventions ou des examens médicaux, il manifestait son anxiété – « j’avais des spasmes hyper impressionnants » – et se débattait. Les soignant·es recommandaient alors de lui administrer des calmants et de le contentionner à l’aide des draps de lit, soulignant qu’il ne comprenait pas « l’importance de la différenciation sexuée ». « Les adultes ont répondu à ma détresse par davantage de violence et de silenciation, souffle Mischa. C’était en train de me détruire psychiquement et personne ne s’est dit “on va se calmer”. Comme beaucoup de personnes intersexes, je ne me suis pas réconcilié avec mon corps et encore moins avec l’enfant que j’étais, que je considère coupable des violences subies. » Il n’a pas eu la force de lire son dossier en entier ; il a eu envie de le déchirer. Mais, après deux heures d’entretien et quelques cigarettes, il assure que lire ces passages a finalement suscité « de la compassion et de l’empathie pour cet enfant ». Et un énorme sentiment d’injustice et de colère. « L’intersexuation est d’abord un vécu social, une expérience d’invalidation et de répression des corps », analyse-t-il.

Illustrations : Julia Wauters

« Des trous dans nos récits »

De nombreuses personnes intersexes n’ont pas eu accès à la totalité de leur dossier, à l’instar de Gabrielle, d’Alex et de Mischa. « On a cette idée que le dossier médical serait un récit cohérent, avec un ordre d’événements précis, relève Loé Petit. Mais ce n’est pas du tout ça. Certaines pièces du puzzle manquent et les souvenirs ne sont pas raccord. » Beaucoup ont été suivi·es dans plusieurs structures, sans transmission des données de santé d’un lieu à l’autre. La reconstitution de leurs différentes opérations peut virer au parcours du combattant et les individus demeurent confrontés à des trous dans leur récit autobiographique. « J’aimerais bien cesser de me demander ce qu’on m’a fait », confie Alex.

Certaines personnes intersexes souffrant de nombreux traumatismes liés à leur prise en charge sont en rupture avec le milieu médical, et donc dans l’incapacité de faire une demande d’accès à leur dossier. D’autres, enfin, n’y auront jamais accès, en raison du délai de conservation dépassé. Lilie, 70 ans, est née à domicile dans un petit village de la Beauce. Elle a longtemps eu un doute sur le fait d’être intersexe. On peut lire sur son acte de naissance que « fille de » a été rayé puis corrigé à la marge en « fils de ». Lilie n’a jamais réussi à obtenir son carnet de santé auprès de sa mère. « Elle a toujours louvoyé », commente Lilie, sans amertume. Quant à la sage-femme qui l’a fait naître, elle était à la retraite lorsque Lilie a cherché à la contacter, en 2010. « Si j’avais eu accès [à tous ces éléments], cela aurait clos définitivement le chapitre : je me serais dit que j’avais raison, ou que j’étais en plein délire », estime-t-elle.

Parmi les difficultés d’accès aux dossiers, outre les délais de conservation dépassés, « certains hôpitaux les ont détruits sans les autorisations nécessaires des archives départementales par méconnaissance des textes réglementaires », confie une archiviste d’un centre hospitalier, qui souhaite conserver son anonymat. Et ce alors que le délai courait encore. De plus, le décret de 2006 établissant le principe du dossier patient unique demeure3 « difficilement applicable dans les hôpitaux », poursuit-elle. Elle s’explique : « Certains documents sont originellement numériques, d’autres demeurent sur papier et n’ont pas encore été numérisés, faute de moyens ou de temps. » Il existe aussi des dossiers hybrides papier-numérique.

Mischa met en garde : « Ne pas avoir son dossier médical peut empêcher de confirmer ou d’infirmer une sensation, des souvenirs, mais les données médicales ne sont pas les seules garantes du vécu intersexe et de notre vérité. »

Se nommer, ensemble

Au-delà des trajectoires individuelles, le problème de l’accès au dossier médical est une des nombreuses facettes de la difficulté, pour les personnes intersexes, à documenter leurs vécus et à faire communauté. Le·a chercheur·euse Janik Bastien-Charlebois rappelle les autres facteurs : « Comme tout groupe social, tous·tes ses membres n’ont pas les dispositions pour entrer en militance, mais cette sous-représentation de la communauté intersexe est avant tout le résultat de contraintes, basée sur la marginalisation herméneutique : des personnes marginalisées à qui on bloque la possibilité de développer une compréhension propre de leur situation. »

La mainmise de la médecine sur leurs corps et leur histoire a contribué à l’invisibilisation des personnes intersexes, même à leurs propres yeux. Le terme « intersexe » n’a d’ailleurs jamais été prononcé par les médecins de Mathieu, Alex, Mischa, Gabrielle ou Mö. Après son opération à 17 ans, Alex a longuement insisté auprès de son médecin pour avoir des explications concernant cette intervention. « Le diagnostic médical est tombé à ce moment-là : le chirurgien m’a donné le nom de ma variation. Ça ne voulait rien dire pour moi, mais, au moins, j’avais un nom. » Le soignant lui a interdit d’aller regarder sur Internet. « C’est une identité qui est venue bien plus tard, en lisant du contenu juridique ou des sciences sociales, et en rencontrant finalement des personnes intersexes », détaille quant à elle Gabrielle. « À l’origine, on ne se dit pas forcément que les médecins nous cachent des choses, explique Janik Bastien-Charlebois. Il y a une culture de confiance absolue envers le corps médical, et cela peut prendre du temps de questionner leurs pratiques. »

Avec le consensus de Chicago de 2005, on passe du paradigme du secret à un discours médical d’une hypersophistication. « Les médecins se mettent à désavouer le dénominateur commun “intersexe” qu’ils et elles utilisaient parfois (4) : la communauté se l’était approprié, et cela permettait la construction d’un meilleur rapport de force », raconte Janik Bastien-Charlebois. Cette nouvelle approche « au cas par cas » donne une fausse impression de respect de l’autonomie de chacun·e. Certaines variations entraînent un risque réel pour la santé – un traitement hormonal est alors nécessaire – tout en provoquant des caractéristiques physiques jugées atypiques par les médecins. « Mais les soignant·es associent ces traits atypiques non souhaitables à de prétendus risques pour la santé, et réduisent leur démarche de conformation aux normes à quelque chose de secondaire, poursuit la chercheuse. Comme s’il s’agissait d’une petite affaire à corriger qui ne devrait pas être prise en compte dans la construction de la personne. » Et les médecins s’abstiennent soigneusement de mettre les personnes concernées en contact avec les associations de protection des droits humains. « Quand tu grandis avec un discours médical pathologisant, c’est difficile de sortir de cette boîte et de te reconnaître dans autre chose, dans un groupe communautaire par exemple. »

De nombreux témoignages reçus par La Déferlante font part d’un sentiment de honte qui a empêché l’émergence de récits pendant des années. Enfant, Mischa pensait qu’il était très malade : « On m’avait dit que j’avais une malformation extrêmement rare, mais que ce n’était pas grave, car on allait me réparer. Et que cela nécessitait que je sois courageux et sérieux. » Les médecins et ses parents lui recommandent de n’en parler à personne. « J’ai menti toute ma vie à mes potes quand j’avais des rendez-vous médicaux qui me faisaient m’absenter de l’école. Cela créait de la méfiance, mes camarades pensaient que je mentais pour faire mon intéressant. J’avais du mal à suivre en classe, j’étais épuisé. Cette charge mentale du mensonge et du tabou m’a isolé et m’a empêché de me sentir comme les autres. » « C’est dur de se mobiliser politiquement sur la base de la honte, souligne Janik Bastien-Charlebois. C’est pourtant le collectif qui permet de repenser cette honte », comme le montre la trajectoire d’Eva*, artiste céramiste de 40 ans rencontrée à Tours en présence de Mischa.

Eva a découvert son intersexuation à la lecture d’un article de La Déferlante (n°1, mars 2021) et s’est tournée vers le CIA : « Je ne vivais pas super bien la pathologisation de ma variation, découverte à mes 17 ans, mais je manquais de mots pour le dire. Les médecins m’ont fait me sentir différente, pas à ma place dans cette société. Puis j’ai compris que ce n’était pas une maladie, que je n’étais pas la seule, et qu’on pouvait voir les choses autrement. Je me rends compte aujourd’hui que cet espace communautaire m’a manqué pendant toutes ces années. » Son dossier sur la table de la véranda, Eva explique avoir pour autant mis du temps à se sentir légitime au sein du collectif : « En étant confrontée aux récits des copaines, j’avais le syndrome de l’impostrice, car je n’avais pas été mutilée. Mais on en a beaucoup parlé, et, en épluchant mon dossier à nouveau, le poids du patriarcat, des normes hétérosexuelles et cisgenres, m’a explosé à la figure. »

Une « méconnaissance » de la part des magistrat·es

Mathieu Le Mentec, qui a réussi à obtenir son dossier en 2002, ne découvre le terme « intersexe » qu’en 2005. En 2015, il rencontre Vincent Sarita Guillot, militant·e intersexe de longue date, fondateur·ice de la section française de l’Organisation internationale intersexe, et entre en militance. « C’est par ce biais que j’ai pu construire une analyse critique de mon dossier. Jusque-là, je n’en avais pas la possibilité. J’étais en souffrance et je pensais juste que la médecine avait fait de la merde. Mais ce qui a révolutionné ma vie, c’est penser que les médecins auraient pu ne rien faire. » En 2016, à 36 ans, il porte plainte contre X pour « violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une incapacité permanente sur mineurs de 15 ans ». Des faits passibles de quinze ans de prison et de 150 000 euros d’amende, prescrits vingt ans après la majorité.

La plainte de Mathieu Le Mantec, longue d’une soixantaine de pages, retrace les sept opérations et les traitements hormonaux infligés avant ses 12 ans. On peut y lire les séquelles avec lesquelles il vit désormais : ostéoporose précoce, perte de sensibilité, cicatrices douloureuses, modification de sa morphologie due aux injections de testostérone, détresse psychologique. La plainte est accompagnée de 13 documents de 1979 à 2016 issus de son dossier médical.

Pour Mila Petkova, avocate de Mathieu Le Mentec, « les données acquises de la science ne peuvent pas violer les droits humains. Le corps humain est protégé depuis le Code de Nuremberg de 1947, et ce n’est pas parce que les médecins pratiquent ces interventions que ce n’est pas illégal. »

« Il y avait cette idée qu’il fallait dénoncer, et en même temps, c’est ton intimité, et puis dénoncer un corps tout pété avec des cicatrices, c’est dur. »

Mö, aujourd’hui âgé·e de 44 ans

À ce jour, sept ans après le dépôt de plainte, l’instruction n’est toujours pas close. « Je suis convaincu que le ministère public joue la montre, en attendant que les protagonistes décèdent », dénonce Mathieu Le Mentec. Il souhaite pourtant « que cette mise en accusation de la médecine crée une nouvelle jurisprudence » pour les droits des personnes intersexes. Contacté, le parquet de Clermont-Ferrand responsable de l’enquête assure que « le dossier est toujours entre les mains du magistrat chargé de l’instruction », et insiste : cette durée particulièrement longue « ne veut pas dire que le dossier n’est pas suivi ».