ACCÈS LIBRE

05.09.2025 à 10:38

La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique

Hamza Hamouchene

Penser ensemble Gaza et le climat ? Oui, car tout se tient comme le défend ici Hamza Hamouchene, qui retrace l’écocide au long cours derrière le génocide en cours. Après la destruction de l’agriculture et l’accaparement de l’eau, les projets énergétiques d’Israël jettent une lumière crue sur l’impérialisme extractiviste à l’œuvre dans la logique coloniale.

L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (11259 mots)

Temps de lecture : 26 minutes

Cet article est basé sur un chapitre du livre collectif Rising for Palestine : Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (« Se soulever pour la Palestine : les Africain·es solidaires de la décolonisation et de la libération »), édité par Raouf Farah et Suraya Dadoo, à paraître aux éditions Pluto Press début 2026.

À première vue, il peut sembler inapproprié, voire déplacé, d’aborder les enjeux climatiques et écologiques alors qu’un génocide se déroule actuellement à Gaza. Mais il ne s’agit pas seulement d’un génocide ; on assiste également à un écocide, voire à ce que certain·es décrivent comme un holocide, c’est-à-dire l’anéantissement délibéré d’un tissu social et écologique dans son intégralité. La bande de Gaza est jonchée de plus de 40 millions de tonnes de débris et de matériaux dangereux, qui recouvrent pour la plupart des restes de corps humains. Au début de l’année 2024, une grande partie des terres agricoles de Gaza était déjà ravagée, après que les vergers, les serres et les cultures de subsistance ont été anéantis par les bombardements incessants. Les oliveraies et les fermes ne sont plus qu’un tas de terre et de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, tandis que l’eau de mer au large de Gaza est saturée d’eaux usées et de déchets, après qu’Israël a coupé l’alimentation en électricité et détruit les stations d’épuration.

Saisir l’ampleur de la dévastation écologique que génère le génocide commis par Israël permet de mettre en évidence les nombreuses interconnexions entre la crise climatique et écologique et la lutte pour la libération de la Palestine. Il ne peut y avoir de véritable justice climatique à l’échelle mondiale sans la libération du peuple palestinien, de même que cette lutte de libération est intrinsèquement liée à la survie de la terre et de l’humanité.

Les propos qui vont suivre cherchent à démontrer que la destruction des écosystèmes opérée par Israël est en lien direct avec la violence coloniale que l’État hébreu déploie en Palestine, et qui a atteint son paroxysme avec le génocide en cours. Nous cherchons ici à démontrer que les dommages environnementaux ont constitué, dès le départ, un aspect essentiel du système de domination coloniale sioniste, et comment ces dégradations ont constitué un outil pour contrôler et anéantir. Par la suite, la présente analyse abordera des enjeux cruciaux tels que la vulnérabilité climatique disproportionnée imposée aux Palestinien·nes, le déploiement par Israël de stratégies d’éco-blanchiment et d’éco-normalisation pour camoufler sa stratégie d’occupation et d’apartheid, ainsi que l’écocide en cours à Gaza et la place d’Israël dans le régime du capitalisme fossile mondial. Enfin, nous évoquerons la résistance du peuple palestinien à travers des pratiques enracinées dans le respect de la terre et des cultures, qui promeuvent non seulement un rejet de la domination mais également une conception particulière de la justice environnementale, ancrée dans les luttes de libération.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Orientalisme environnemental

Israël a toujours décrit la Palestine d’avant 1948 comme un territoire vide et désertique, contrastant avec l’oasis florissante promise par la création de l’État d’Israël. Ce discours environnemental raciste dépeint les peuples autochtones de Palestine comme des sauvages qui négligent, voire détruisent les terres sur lesquelles ces populations vivent depuis des millénaires. Cette perspective environnementale n’est pas nouvelle, ni même propre au colonialisme israélien. En invoquant le concept d’« orientalisme environnemental », la géographe Diana K. Davis souligne que dans l’imaginaire anglo-européen du 19ᵉ siècle, les milieux naturels dans le monde arabe ont souvent été représentés comme « dégradés d’une certaine façon », ce qui impliquait la nécessité d’une intervention pour les améliorer, les restaurer, les normaliser et les réparer1.

L’idéologie sioniste de la Rédemption de la terre se reflète dans le discours construit autour des projets de boisement menés par le Fonds national juif (FNJ), une organisation parapublique israélienne. Le FNJ a cherché à recouvrir les vestiges matériels et symboliques des 86 villages palestiniens détruits lors de la Nakba en ayant recours au boisement2. Sous couvert de politiques de conservation, l’organisation a instrumentalisé la plantation d’arbres pour dissimuler la réalité des déplacements massifs de populations liés à la colonisation, du nettoyage ethnique, de la destruction de l’environnement et de la dépossession, tout en créant de nouveaux paysages destinés à remplacer les paysages autochtones.

La chercheuse Ghada Sasa décrypte avec brio ces pratiques éco-coloniales, qu’elle décrit comme relevant d’un colonialisme « vert », c’est-à-dire l’appropriation par Israël de concepts environnementalistes pour éliminer la population palestinienne autochtone et accaparer ses ressources. Elle décrit comment l’État hébreu utilise les classifications et appellations de préservation de l’environnement (parcs nationaux, forêts et réserves naturelles) pour justifier l’accaparement des terres et empêcher le retour des réfugié·es palestinien·nes, dans le but de vider la Palestine de son essence historique pour judaïser et européaniser son territoire, en effaçant l’identité palestinienne et en éliminant la résistance à l’oppression coloniale. Ces pratiques servent également à « écologiser » l’image de l’État d’Israël dans un contexte d’apartheid3.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste.

L’eau fait partie des ressources qu’Israël accapare en Palestine. Peu après la création de l’État d’Israël en 1948, le FNJ a asséché le lac Hula et les zones humides environnantes dans le nord de la Palestine historique4, au prétexte que cela était nécessaire pour agrandir les surfaces agricoles. Or, non seulement le projet n’a pas permis de dégager des terres agricoles « productives » pour les colons juif·ves européen·nes nouvellement arrivé·es, mais cela a également causé des dommages environnementaux considérables, en décimant des espèces végétales et animales essentielles4 et en polluant les eaux se déversant dans la mer de Galilée (lac de Tibériade), ce qui a eu un impact sur la qualité de l’eau du fleuve Jourdain en aval5. À peu près à la même période, la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a commencé à détourner les eaux du Jourdain vers les colonies et les villes côtières israéliennes, ainsi que vers les colonies juives installées dans le désert du Naqab (Néguev)6. À la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, le pompage des eaux du Jourdain s’est intensifié. Aujourd’hui, le fleuve n’est plus qu’un ruisseau pollué par les déchets et les eaux usées, en particulier sa section en aval7.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste. Le colonialisme de peuplement est une forme de domination qui vient violemment perturber les relations des peuples avec leur environnement, en ce qu’il « fragilise stratégiquement la survivance collective des communautés autochtones sur leurs terres8 ». Vu sous cet angle, le colonialisme de peuplement s’apparente à une domination écologique, car il efface les relations essentielles qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs milieux naturels pour imposer des modèles écologiques coloniaux. Comme le fait remarquer Kyle Whyte, « les populations de colons s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes en éradiquant les écosystèmes autochtones, ce qui exige souvent d’introduire d’autres ressources et d’autres êtres vivants9 ». À cet égard, la chercheuse Shourideh Molavi affirme elle aussi que la violence coloniale est « avant tout une violence écologique », une tentative de remplacer un écosystème par un autre. Ce point de vue est partagé par l’architecte Eyal Weizman, qui soutient que « l’environnement constitue l’un des instruments du racisme colonial, sur lequel on s’appuie pour accaparer les terres, renforcer les lignes de siège et perpétuer la violence10 ». Weizman observe qu’en Palestine, « la Nakba revêt également une dimension environnementale moins connue, à savoir le bouleversement global de l’environnement, de la météo, des sols ; la perturbation du climat local, de la végétation et de l’atmosphère. La Nakba est un processus de changement climatique imposé par la colonisation.10 »

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël » d’Ali Zniber, août 2024.

La crise climatique en Palestine

Dans ce contexte où l’État israélien est responsable de la dégradation des milieux naturels en Palestine, la population palestinienne est aujourd’hui confrontée à l’intensification de la crise climatique à l’échelle mondiale. D’ici la fin du siècle, les précipitations annuelles dans la région pourraient diminuer de 30 % par rapport à la période 1961-199011. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation des températures de 2,2 à 5,1 °C, ce qui entraînera des perturbations climatiques aux effets potentiellement catastrophiques, notamment une accélération de la désertification12. L’agriculture, qui constitue la clé de voûte de l’économie palestinienne, s’en trouvera profondément impactée. Le raccourcissement des saisons de croissance des cultures et l’augmentation des besoins en eau entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire.

La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide. Comme l’a souligné Zena Agha13, ces violences exercées sur le temps long expliquent pourquoi les conséquences de la crise climatique affecteront, et affectent déjà les populations israélienne et palestinienne des Territoires palestiniens occupés (TPO) de manière profondément asymétrique. Ainsi, tandis que l’occupation continue d’empêcher les Palestinien·nes d’accéder aux ressources et de développer des infrastructures et des stratégies d’adaptation, Israël fait partie des pays les moins vulnérables au changement climatique dans la région, et des mieux préparés pour y faire face. Ainsi, en accaparant, pillant et en exerçant un contrôle sur la plupart des ressources disponibles en Palestine, des terres à l’eau en passant par l’énergie, Israël est en mesure de développer des technologies susceptibles d’atténuer certains des effets du changement climatique, aux dépens des travailleur·euses palestinien·nes et avec le soutien actif des puissances impérialistes. Pour résumer, les capacités d’adaptation au changement climatique sont profondément asymétriques entre Israël et la Palestine, et ces capacités sont déterminées en fonction de la race, de la religion, du statut juridique et des hiérarchies coloniales. On parle alors d’apartheid climatique, ou éco-apartheid14.

La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide.

La question de l’accès à l’eau illustre parfaitement cette situation profondément inégalitaire. Contrairement aux pays voisins, la région située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée ne souffre pas de pénuries d’eau. Pourtant, les populations palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza sont affectées de manière chronique par une crise de l’accès à l’eau, en raison de la primauté donnée aux populations juives imposée par l’occupation, et de l’apartheid pratiqué autour des infrastructures hydrauliques. Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie en 1967, l’État d’Israël a monopolisé les sources d’eau douce, une pratique légitimée par les accords d’Oslo II en 1995, qui ont accordé à Israël le contrôle d’environ 80 % des ressources en eau présentes sur le territoire cisjordanien. Alors qu’Israël a perfectionné ses technologies de gestion des eaux et généralisé l’accès à l’eau de part et d’autre de la « Ligne verte », il devient de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder aux ressources en eau en raison de l’apartheid, de l’accaparement des terres et des dépossessions. En effet, l’État hébreu contrôle les sources d’eau douce, impose des quotas d’approvisionnement stricts à la population palestinienne, interdit tous les projets d’aménagement, tels que la création de puits, et a détruit à de nombreuses reprises des infrastructures d’approvisionnement en eau mises en place par les Palestinien·nes. En conséquence, la population juive israélienne installée entre le Jourdain et la Méditerranée dispose d’abondantes ressources en eau, grâce à l’accaparement et aux technologies de dessalement de l’eau de mer, tandis que la population palestinienne est confrontée à des pénuries chroniques qui s’aggraveront sous l’effet du changement climatique.

Les disparités sont frappantes : la consommation quotidienne d’eau par habitant·e en Israël était de 247 litres en 2020, soit plus de trois fois les 82,4 litres dont dispose quotidiennement chaque Palestinien·ne de Cisjordanie15. Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes. En outre, dans les colonies israéliennes illégales sont consommés jusqu’à 700 litres d’eau par personne et par jour, notamment pour entretenir des équipements de luxe comme les piscines et les gazons, tandis que certaines communautés palestiniennes, qui ne sont pas rattachées au réseau de distribution d’eau, survivent avec à peine 26 litres par personne et par jour. Ceci est proche de la moyenne dans les zones sinistrées et bien moins que la quantité d’eau suffisante pour les besoins personnels et domestiques, soit entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour, préconisés par les Nations Unies et l’OMS16. En 2015, seuls 50,9 % des ménages cisjordaniens bénéficiaient d’un accès quotidien à l’eau, tandis qu’en 2020, l’ONG israélienne B’Tselem estimait que seulement 36 % des Palestinien·nes de Cisjordanie jouissaient d’un accès à l’eau stable tout au long de l’année, avec un approvisionnement en eau disponible moins de 10 jours par mois pour 47 % d’entre elles et eux.

Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes.

La situation est pire encore à Gaza. Même avant le génocide actuel, seuls 30 % des ménages disposaient d’un accès quotidien à l’eau, un chiffre qui a fortement chuté depuis le début de l’offensive israélienne17. L’État d’Israël ne se contente pas de bloquer l’approvisionnement en eau propre et en quantité suffisante dans l’enclave de Gaza, il empêche également la construction ou la réparation d’infrastructures de gestion des eaux en bloquant l’acheminement des matériaux nécessaires. Les conséquences sont dramatiques : avant le début du génocide, 90 à 95 % de l’eau à Gaza était impropre à la consommation et inutilisable pour l’irrigation18. La pollution de l’eau était à l’origine de plus de 26 % des maladies signalées et constituait l’une des premières causes de mortalité infantile, responsable de plus de 12 % des décès d’enfants gazaouis19. En février 2025, alors que la violence génocidaire se poursuit et que la famine s’aggrave, Oxfam estimait l’eau disponible à Gaza à 5,7 litres d’eau par jour et par personne20.

Dans un tel contexte de restrictions de l’accès à l’eau, les impacts du changement climatique sur la qualité et la disponibilité de l’eau seront dévastateurs, en particulier à Gaza.

Éco-normalisation et greenwashing à l’ère des énergies renouvelables

Face à l’escalade des tensions liées à l’eau, à l’environnement et au climat auxquelles sont confronté·es les Palestinien·nes, Israël se présente pourtant comme le champion des technologies vertes, du dessalement d’eau de mer et des projets d’énergie renouvelable, déployés en Palestine occupée et ailleurs. En se targuant d’être un pays développé et engagé pour le climat au milieu d’un Moyen-Orient aride et régressif, l’État hébreu utilise son image « écolo » pour justifier sa politique coloniale de dépossession, blanchir son régime de colonisation et d’apartheid et pour occulter les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. Les accords d’Abraham signés avec les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020 ont permis de renforcer cette image, de même que d’autres accords conclus pour la mise en œuvre conjointe de projets environnementaux autour des énergies renouvelables, de l’agro-industrie et de l’eau. Il s’agit d’une manifestation de l’éco-normalisation, qui consiste à utiliser une forme d’« écologisme » pour blanchir et normaliser les oppressions et injustices environnementales engendrées dans le monde arabe et ailleurs21.

Officialisée en décembre 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël est issue d’un accord entre deux puissances occupantes et facilité par leur protecteur impérial (les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump), par lequel Israël et les États-Unis ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis lors, les investissements et les accords réalisés par Israël au Maroc se sont multipliés, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.

Le 8 novembre 2022, lors de la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, la Jordanie et Israël ont signé un protocole d’accord sous l’égide des Émirats arabes unis, afin de poursuivre une étude de faisabilité pour deux projets interconnectés, nommés Prosperity Blue et Prosperity Green, qui constituent les deux pôles du projet global Prosperity. En vertu de cet accord, la Jordanie achètera 200 millions de mètres cubes d’eau par an à une station israélienne de dessalement d’eau de mer située sur la côte méditerranéenne, dans le cadre du projet Prosperity Blue. Cette station sera alimentée par une centrale solaire de 600 mégawatts (MW) installée en Jordanie (projet Prosperity Green), qui sera construite par Masdar, une entreprise publique émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables. La rhétorique philanthropique déployée autour du projet Prosperity Blue masque la réalité du pillage des ressources en eau en Palestine orchestré par Israël depuis des dizaines d’années, comme nous l’avons vu plus haut, et permet à l’État hébreu de nier sa responsabilité dans les pénuries d’eau qui touchent toute la région, tout en se présentant comme un agent de la protection de l’environnement et de la maîtrise des technologies liées à l’eau. L’entreprise Mekorot, actrice majeure des activités de dessalement d’eau de mer en Israël, se positionne comme un leader mondial dans ce domaine, en partie grâce à la propagande israélienne d’éco-blanchiment. Les bénéfices générés par l’entreprise financent à la fois ses propres opérations, ainsi que l’apartheid de l’eau exercé par le gouvernement israélien à l’égard de la population palestinienne.

En août 2022, la Jordanie a rejoint le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et Oman en signant un autre protocole d’accord avec deux entreprises israéliennes de production d’énergie, Enlight Green Energy (ENLT) et NewMed Energy, afin de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans toute la région, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie. Ces initiatives renforcent l’image d’Israël en tant que plaque tournante de l’innovation en matière d’énergies renouvelables, tout en lui permettant de poursuivre son projet de colonisation et d’étendre son influence géopolitique dans la région. L’objectif est d’intégrer Israël aux sphères énergético-économiques du monde arabe en lui conférant une position dominante, et en créant de nouvelles dépendances qui renforcent la dynamique de normalisation et présentent l’État hébreu comme un partenaire indispensable. Face à l’aggravation des crises écologique et climatique, les pays qui dépendent de l’énergie, de l’eau ou des technologies contrôlées par Israël pourraient en venir à considérer que la lutte de libération des Palestinien·nes passe au second plan, cherchant avant tout à sécuriser leur propre accès à ces ressources.

Plutôt que de considérer le monde arabe comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste.

L’implication d’entreprises des pays du Golfe, telles que la société saoudienne ACWA Power et l’émiratie Masdar dans ces projets coloniaux met en évidence une caractéristique structurelle majeure du monde arabe. Plutôt que de considérer la région comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste. Non seulement les pays du Golfe sont nettement plus riches que leurs voisins, mais ils participent également à la capture et la ponction de la plus-value à l’échelle régionale, reproduisant ainsi les dynamiques d’extraction, de marginalisation et d’accumulation par dépossession qui caractérisent les relations entre les centres impériaux et leurs périphéries.

Croisade contre la nature et écocide à Gaza

Les crimes horribles qu’Israël commet actuellement contre la population et les milieux naturels à Gaza sont le prolongement d’une offensive de longue date qui continue de s’intensifier, comme le souligne Shourideh C. Molavi dans son livre Environmental Warfare in Gaza. En rejetant l’idée que l’environnement ne serait que le décor inerte du conflit, Molavi montre comment les pratiques coloniales de l’État d’Israël instrumentalisent les composantes environnementales pour mener une guerre militaire à l’intérieur, et autour de la bande de Gaza10. Dans cette guerre, la destruction des zones résidentielles va de pair avec la dévastation des espaces agricoles à Gaza.

En ravageant des terres, en imposant aux agriculteur·trices palestinien·nes des restrictions sur les types et la taille des cultures autorisées, et en éradiquant pratiquement toutes les oliveraies et les plantations traditionnelles d’agrumes, Israël déploie à Gaza une violence d’ordre écologique. Outre les incursions et les massacres à répétition, les bulldozers israéliens traversent régulièrement la bande de Gaza pour décimer les cultures et détruire les serres agricoles. Comme cela a été documenté par le groupe de recherche londonien Forensic Architecture, l’État hébreu a petit à petit étendu la superficie de son no-man’s land militarisé, dite « zone tampon », le long de la frontière orientale de Gaza.

Depuis 2014, Israël a également recours à un arsenal chimique pour pulvériser régulièrement des herbicides toxiques au moyen d’avions pulvérisateurs qui détruisent les plantations agricoles palestiniennes sur de vastes portions de territoire dans l’enclave de Gaza22. Le ministère palestinien de l’agriculture estime qu’entre 2014 et 2018, les pulvérisations aériennes d’herbicides ont endommagé plus de 13 kilomètres carrés de terres agricoles à Gaza23. Mais les impacts de ces produits chimiques ne se limitent pas aux cultures ; en effet, l’ONG palestinienne de défense des droits humains Al-Mezan a averti que le bétail consommant des plantes contaminées chimiquement pourrait représenter un danger pour la santé humaine via la chaîne alimentaire24.

À Gaza, les colonisateur·trices sont engagé·es depuis longtemps dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.

Avant même le début du génocide, ces pratiques avaient ravagé des parcelles entières de terres arables, privant les agriculteur·trices gazaoui·es de leurs moyens de subsistance tout en offrant à l’armée israélienne une meilleure visibilité pour cibler à distance et mener des attaques meurtrières25. En conséquence, et contrairement aux vastes cultures irriguées de fraises, de melons, d’herbes aromatiques et de choux qui prospèrent dans les colonies israéliennes avoisinantes, les terres agricoles de Gaza semblent stériles et sans vie, non pas par nature mais à dessein. Au lieu de « faire fleurir le désert », les colonisateur·trices sont engagé·es dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.

C’est dans ce contexte de reconfiguration brutale du paysage biopolitique de Gaza (et de la Palestine historique dans son ensemble) par la colonisation qu’a eu lieu l’attaque du Hamas du 7 octobre. Depuis, les crimes commis par Israël à Gaza peuvent désormais être qualifiés d’écocide. L’étendue des dommages sur le territoire n’a pas encore été documentée, et les statistiques sont rapidement dépassées à mesure que l’État hébreu perpétue le génocide. On peut néanmoins citer ici quelques faits établis.

Comme le montre le groupe de recherche Forensic Architecture, dont les analyses s’appuient sur des images satellite, depuis le mois d’octobre 2023, les forces israéliennes ont systématiquement pris pour cible des vergers et des serres, dans une volonté délibérée de commettre un écocide et d’aggraver la famine catastrophique qui sévit actuellement à Gaza, et qui s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à priver la population palestinienne des ressources dont elle a besoin pour survivre25. En mars 2024, environ 40 % des terres de Gaza utilisées pour la production agro-alimentaire avaient été ravagées, tandis que près d’un tiers des serres avaient été détruites, un chiffre qui s’élève à 90 % dans le nord et environ 40 % autour de la ville de Khan Younis25, au sud de la bande de Gaza. En outre, l’analyse des images satellite transmises au journal The Guardian en mars 2024 montre qu’à cette date, près de la moitié de la couverture arborée et des terres agricoles de Gaza avaient été anéanties, notamment par l’usage illégal de phosphore blanc. Comme le décrit un article du Guardian, les oliveraies et les fermes ont été réduites à des tas de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, et l’air est pollué par la fumée et les particules toxiques26. Il est très probable que la situation se soit considérablement aggravée depuis la rédaction de ces articles.

La rupture de l’approvisionnement en eau constitue l’une des facettes les plus meurtrières de l’écocide perpétré par Israël à Gaza. Avant même le début du génocide, environ 95 % des ressources en eau de l’unique nappe phréatique de Gaza étaient contaminées et impropres à la consommation ou à l’irrigation, conséquence du blocus inhumain et des attaques régulières commises par Israël pour empêcher la création et la réparation d’infrastructures de gestion des eaux et d’usines de dessalement. Depuis octobre 2023, les installations et les infrastructures hydrauliques à Gaza ont été totalement détruites, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées. Cette situation provoque de nombreux cas de déshydratation et des maladies, comme la typhoïde.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant » » par le Forum palestinien d’agroécologie, février 2025.

Outre les destructions directes causées par les attaques militaires, le manque de combustible a contraint les habitant·es de Gaza à abattre des arbres pour pouvoir cuisiner ou se chauffer, ce qui vient aggraver la raréfaction des arbres dont souffre actuellement le territoire. En parallèle, même les sols qui subsistent sont menacés par les bombardements israéliens et les destructions. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), bombarder des zones peuplées de manière intensive génère une contamination des sols et des eaux souterraines sur le long terme, à cause de l’afflux de munitions et parce que les bâtiments effondrés libèrent des substances dangereuses telles que l’amiante, des produits chimiques industriels et du carburant dans l’air, les sols et les eaux souterraines27. En juillet 2024, le PNUE estimait que les bombardements avaient généré plus de 40 millions de tonnes de débris et de substances nocives, recouvrant pour la plupart des restes humains. Il faudra 15 ans pour déblayer les décombres de Gaza, pour un coût qui pourrait s’élever à plus de 600 millions de dollars28.

L’écocide perpétré par Israël à Gaza s’étend jusqu’à la mer et au-delà, la côte méditerranéenne étant désormais saturée d’eaux usées et de déchets. Après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en carburant de Gaza après le 7 octobre, les coupures d’électricité ont empêché le pompage des eaux usées vers les stations d’épuration, et 100 000 mètres cubes par jour d’eaux usées ont été déversés dans la Méditerranée. Outre la destruction des infrastructures sanitaires, les attaques contre les hôpitaux et le personnel de santé, et les restrictions sévères imposées à l’entrée de fournitures médicales sur le territoire, cette situation a créé les conditions « parfaites » propices à l’apparition de maladies infectieuses, telles que le choléra, et à la résurgence de maladies autrefois éradiquées par la vaccination, comme la polio29.

La longue liste des destructions décrites dans les paragraphes précédents ont conduit de nombreux expert·es et observateur·trices à affirmer que les attaques répétées d’Israël contre les écosystèmes à Gaza ont rendu le territoire invivable.

« Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir. »

Gustavo Petro, président de la Colombie

La Palestine contre l’impérialisme américain et le capitalisme fossile mondial

Lors de la COP 28, sommet sur le climat qui s’est tenu à Dubaï en décembre 2023, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que « Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir.30 » Comme le dit si bien le président colombien, le génocide à Gaza est un avertissement de ce qui nous attend si nous ne nous organisons pas et ne résistons pas. L’empire et ses classes dirigeantes sont prêts à sacrifier des millions de personnes noires, basanées et blanches de la classe ouvrière pour garantir l’accumulation du capital et perpétuer leur domination. Cela se reflète clairement dans le refus de ces élites, lors de la COP 29 à Bakou, de s’engager en faveur de l’action climatique tout en continuant à financer le génocide à Gaza, de même que dans l’apartheid autour de l’accès aux vaccins lors de la pandémie de COVID-19.

Cela révèle également comment la guerre et les complexes militaro-industriels alimentent la crise climatique. En effet, l’armée américaine est l’institution qui émet le plus de CO2 au monde31. Pour ce qui est de la guerre génocidaire à Gaza, les émissions générées par l’État d’Israël ont dépassé, en deux mois seulement, les émissions annuelles de carbone d’une vingtaine des pays les plus vulnérables au changement climatique, et sont causées en grande partie par les vols cargo de l’armée américaine et la fabrication d’armes32. Les États-Unis ne se contentent pas de faciliter un génocide, ils contribuent également activement à l’écocide commis en Palestine.

Mais le lien entre la première puissance mondiale et ce qui se passe en Palestine est encore plus profond. La lutte pour la libération des Palestinien·nes est indissociable de la résistance contre le capitalisme fossile et l’impérialisme américain. La Palestine est située au cœur du Moyen-Orient, une région qui occupe une place centrale dans l’économie capitaliste mondiale, non seulement en raison des flux commerciaux et financiers qu’elle concentre, mais aussi car celle-ci constitue le noyau du système mondial des combustibles fossiles, assurant environ 35 % de la production de pétrole à l’échelle mondiale33. En parallèle, Israël cherche à devenir une plaque tournante régionale de la production d’énergie, notamment grâce aux gisements de gaz comme les champs de Tamar et Leviathan en Méditerranée, pour lesquels le pays a accordé de nouvelles licences d’exploration gazière, quelques semaines seulement après le début de sa guerre génocidaire à Gaza.

L’hégémonie américaine au Moyen-Orient, et ses effets sur le système du capitalisme fossile mondial, repose sur deux piliers : l’État d’Israël et les monarchies du Golfe. Le premier, décrit par l’ancien secrétaire d’État américain Alexander Haig comme « le plus grand porte-avions américain au monde, impossible à couler », représente le point d’ancrage de l’empire américain dans la région en participant au contrôle des ressources en combustibles fossiles, ce qui ouvre la voie à l’innovation en matière de technologies de surveillance et d’armement. Son intégration dans l’économie de la région s’opère par le biais de secteurs tels que l’agro-industrie, les énergies et la désalinisation. Pour renforcer leur domination, les États-Unis et leurs alliés s’emploient activement à normaliser la position d’Israël dans la région. Ce processus a débuté avec les accords de Camp David de 1978 et le traité de paix signé entre Israël et la Jordanie en 1994, suivis par les accords d’Abraham conclus en 2020 avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Avant le 7 octobre, la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite était imminente, dans le cadre d’un accord conçu sous l’égide des États-Unis qui aurait anéanti la cause palestinienne. Les actions de la résistance palestinienne ont perturbé ces plans.

La libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale.

Tout cela démontre que la libération du peuple palestinien ne relève pas simplement d’une question de morale ou de droits humains ; il s’agit aussi d’une confrontation directe avec l’impérialisme américain et le système du capitalisme fossile. C’est pourquoi la libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale. Cela implique de s’opposer à la normalisation d’Israël et de soutenir le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), notamment dans le domaine des technologies vertes et des énergies renouvelables. Il ne peut y avoir de justice climatique sans démanteler la colonie sioniste d’Israël et renverser les régimes réactionnaires des pays du Golfe. La Palestine est en première ligne sur le front international contre le colonialisme, l’impérialisme, le capitalisme fossile et la suprématie blanche. C’est pourquoi les mouvements pour la justice climatique et les organisations antiracistes et anti-impérialistes doivent soutenir la lutte de libération, et défendre le droit des Palestinien·nes à résister par tous les moyens nécessaires.

Résistance et éco-soumoud

Face au cataclysme qu’elle subit, la population palestinienne continue de résister et de nous inspirer jour après jour par son soumoud (détermination, fermeté). Ce terme a de multiples significations. La chercheuse et militante palestinienne Manal Shqair le définit comme un ensemble de pratiques quotidiennes de résistance et d’adaptation aux difficultés de la vie quotidienne sous la domination coloniale imposée par Israël34. Le terme fait également référence à la persistance du peuple palestinien à demeurer sur ses terres, et à préserver son identité et sa culture face à la dépossession et aux discours qui présentent les colons juif·ves comme la seule population légitime de la région34.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Démembrer et pulvériser les corps : sur la guerre d’anéantissement à Gaza » de Suzanne Beth, janvier 2025.

En introduisant le concept d’éco-soumoud, qui renvoie aux actes quotidiens de ténacité des Palestinien·nes qui emploient des moyens écologiques ancrés dans la terre afin de maintenir un lien profond avec celle-ci, les travaux de Manal Shqair nous permettent d’approfondir notre compréhension de la persévérance du peuple palestinien. Cette notion englobe les savoirs autochtones, les valeurs culturelles et les pratiques quotidiennes que les Palestinien·nes mettent en œuvre pour résister à la rupture violente de leur lien avec la terre. L’éco-soumoud repose sur l’idée que les seules réponses viables aux crises écologique et climatique sont celles qui soutiennent la quête de justice, de souveraineté et d’autodétermination du peuple palestinien, en mettant fin au régime israélien d’occupation et d’apartheid qui, en tant que colonie de peuplement, doit être démantelé. La pratique de l’éco-soumoud est ancrée dans la foi qu’il est possible de vaincre le colonialisme israélien, et véhicule l’aspiration inébranlable des populations colonisées à être elles-mêmes maîtresses de leur destin.

La résistance héroïque dont font preuve les Palestinien·nes, qui s’exprime à travers la notion d’éco-soumoud et par un profond attachement à la terre, est une source d’inspiration pour les mouvements progressistes du monde entier, en lutte pour un monde plus juste face à des désastres qui s’accumulent. Pour conclure ce chapitre, on peut citer l’écomarxiste Andreas Malm, qui établit un parallèle poignant entre la résistance du peuple palestinien et la lutte contre le réchauffement climatique :

« Qu’est-ce que le front climatique peut apprendre de la résistance palestinienne ? Que même lorsque la catastrophe est intégrale, implacable et ininterrompue, nous continuons à résister. Même lorsqu’il est trop tard, lorsque tout a été perdu, lorsque les terres ont été saccagées, nous sortons des décombres et nous nous battons. Nous ne cédons pas, nous ne nous rendons pas, nous n’abandonnons pas, car les Palestinien·nes ne meurent pas. Les Palestinien·nes ne seront jamais vaincu·es. Une armée puissante est perdante si elle ne gagne pas, mais une armée de résistance faible est gagnante tant qu’elle ne perd pas. J’espère que la guerre en cours à Gaza se terminera avec une résistance intacte, ce qui serait une victoire. La pérennité de la résistance palestinienne serait en soi une victoire, car nous continuerons à nous battre, quels que soient les désastres que vous déversez sur nous. C’est une source d’inspiration pour le front de lutte contre le changement climatique. En cela, les Palestinien·nes ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Ils et elles se battent pour l’humanité toute entière, pour l’idée d’une humanité qui résiste aux catastrophes, quelle qu’en soient les formes, et qui continue à se battre malgré la supériorité écrasante de ses adversaires. Je pense qu’il y a toutes sortes de raisons d’être solidaire de la résistance palestinienne, pour son propre bien, mais aussi pour le nôtre.35 »

La tâche qui nous attend est très difficile mais, pour répondre à l’appel formulé par Frantz Fanon, nous devons, dans une relative obscurité, découvrir notre mission, la remplir et ne pas la trahir36.

Illustration principale : ©Fourate Chahal El Rekaby.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Davis, D.K. « Imperialism, orientalism, and the environment in the Middle East : history, policy, power and practice », dans Davis et Edmund Burke (eds.), Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa, Athènes (Ohio), Ohio University Press, 2011.

- Galai, Y. « Narratives of redemption : “The international meaning of afforestation in the Israeli Negev” », International Political Sociology 11, n° 3 : 273-291, 2017.

- Sasa, G. « Oppressive pines : Uprooting Israeli green colonialism and implanting Palestinian A’wna », Politics, 43(2), 219-235, 2022.

- « Rehabilitation of the Hula Valley », Water for Israel, KKL-JNF.

- Zeitoun, M. et Dajani, M. « Israel is hoarding the Jordan River – it’s time to share it », The Conversation, 19 décembre 2019.

- Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign (2025), « Weaponizing Water For Israel’s Genocide, Apartheid and Ethnic Cleansing ».

- Amnesty International, « L’occupation de l’eau », 2017.

- Molavi, S. C. Environmental Warfare in Gaza : Colonial Violence and New Landscapes of Resistance, Londres, Pluto, 2024.

- Whyte, K. « Settler Colonialism, Ecology, and Environmental Injustice », Environment and Society, 9, 1 (septembre) : 135, 2018.

- Molavi, op. cit.

- Tippmann, R. et Baroni, L. « ClimaSouth Technical Paper N.2. The Economics of Climate Change in Palestine », 2017.

- Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Programme d’assistance au peuple palestinien, Stratégie d’adaptation au changement climatique et programme d’action pour l’Autorité palestinienne, 2010.

- Agha, Z. « Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine », Al-Shabaka, 26 mars 2019.

- Dajani, M. « Challenging Israel’s Climate Apartheid in Palestine », Al-Shabaka, 30 janvier 2022.

- B’Tselem, « Parched : Israel’s policy of water deprivation in the West Bank », mai 2023.

- Voir la page des Nations Unies relative à l’accès à l’eau.

- The Applied Research Institute – Jérusalem (ARIJ), « Water resource allocations in the Occupied Palestinian Territory : Responding to Israeli claims », juin 2012.

- Lazarou, E. « L’eau et le conflit israélo-palestinien », Service de recherche parlementaire européen, 2016. https://www.europarl.europa.eu/

- Kubovich, Y. « Polluted Water Leading Cause of Child Mortality in Gaza, Study Finds », Haaretz, 16 octobre 2018.

- « Moins de 7 % des niveaux d’eau d’avant-guerre sont disponibles à Rafah et dans le nord de Gaza, aggravant une catastrophe sanitaire », Oxfam France, février 2025.

- Cette partie s’inspire dans une large mesure des travaux de Manal Shqair. Pour aller plus loin, voir Shqair, M. « L’éco-normalisation israélo-arabe : Écoblanchiment des colonies de peuplement en Palestine et dans le Jawlan », Transnational Institute, 2023.

- Forensic Architecture, « Herbicidal warfare in Gaza », 19 juillet 2019.

- Gisha, « Closing In : Life and Death in Gaza’s Access Restricted Areas », 2019.

- Al Mezan Center for Human Rights, « Effects of Aerial Spraying on farmlands in the Gaza Strip », 2018 (document pdf).

- Forensic Architecture, « A Cartography of Genocide : Israel’s Conduct in Gaza since October 2023 », 25 octobre 2024.

- Ahmed, K., Gayle, D. et Mousa, A. « « Ecocide in Gaza » : does scale of environmental destruction amount to a war crime ? », The Guardian, 29 mars 2024.

- Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), « Environmental legacy of Explosive weapons in Populated Areas », 5 novembre 2021.

- Al Jazeera, « Clearing Gaza rubble could take 15 years, UN agency says », 15 juillet 2024.

- Ahmed, op. Cit

- Gouvernement de Colombie, « President Petro : The unleashing of genocide and barbarism on the Palestinian people is what awaits the exodus of the peoples of the South unleashed by the climate crisis », 1er décembre 2023.

- Mallinder, L. « “Elephant in the room” : The US military’s devastating carbon footprint », Al Jazeera, 12 décembre 2023.

- Neimark, B., Bigger, P., Otu-Larbi, F., et Larbi, R., « A Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict », 5 janvier 2024.

- BP, BP Statistical Review of World Energy 2022, 71st Edition, 2022 (document pdf).

- Shqair, op. cit. ; Johansson, A. et Vinthagen, S. Conceptualizing Everyday Resistance : A Transdisciplinary Approach, New York, Routledge, 2020 : 149-152.

- Extrait d’une conférence donnée par Andreas Malm à l’Université de Stockholm le 7 décembre 2023, intitulée « On Palestinian and Other Resistance In Times of Catastrophe ».

- Fanon, F. Les damnés de la terre, Éditions Maspero, Paris, 1961.

L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.

03.09.2025 à 11:58

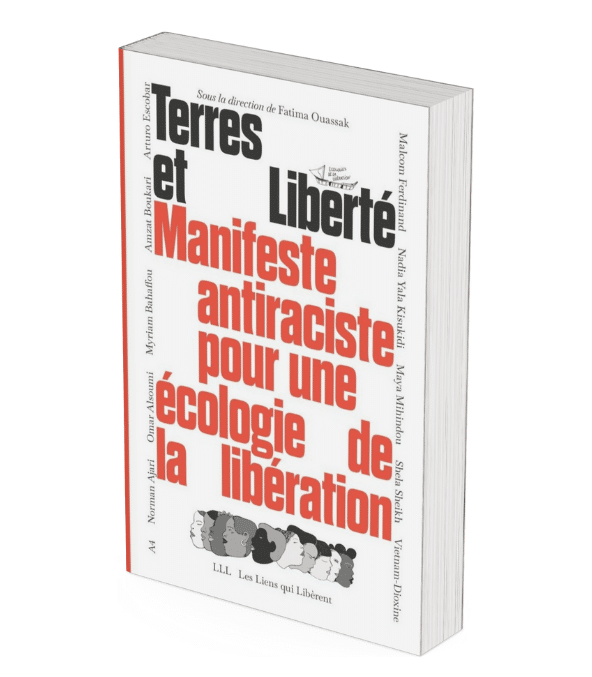

Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique

Fatima Ouassak

Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.

L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2548 mots)

Temps de lecture : 6 minutes

Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak.

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »

Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961

Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite.

Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde.

En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ».

La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Va donc pour la course contre la montre et le feu

Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile.

Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui.

Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre.

Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent.

C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.

Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.

Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas.

Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation.

L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses.

Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.

25.07.2025 à 09:28

Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans

Gaëlle Ronsin

Connaissez-vous You le phoque, Zafar le dauphin ou les orques du clan Gladis ? Dans son livre “Des vies océaniques”, l’anthropologue Fabien Clouette raconte de singuliers destins d’animaux marins qui ont surgi un jour dans la vie des humains, captivant la presse et le public. Et faisant chavirer dans la foulée les frontières entre sauvage et société.

L’article Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5383 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

À propos du livre de Fabien Clouette Des vies océaniques. Quand des animaux et des humains se rencontrent, Le Seuil, collection « La couleur des idées », 2025.

Saviez-vous qu’il est bien plus courant d’apercevoir un dauphin en rade de Brest qu’un loup sur le Vercors ? Malgré la sophistication croissante des techniques et des savoirs scientifiques sur l’océan, le monde marin conserve l’image d’un univers énigmatique, indompté et hors d’atteinte. L’anthropologue breton Fabien Clouette invite les lecteurs et lectrices à voyager sur les estrans, zones de plages et de mers, à la rencontre de « vies océaniques » singulières et bien souvent controversées. L’auteur part du constat méconnu que les estrans constituent le milieu où les rencontres avec le sauvage sont les plus fréquentes pour les sociétés humaines.

Alors que l’engouement pour les rencontres animales et le vivant a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux ouvrages autant littéraires qu’académiques, peu d’écrits avaient jusqu’alors renouvelé nos réflexions sur les charismatiques rorquals, orques, phoques ou dauphins. Sources de multiples conflits à travers l’histoire ancienne ou récente, qu’on pense à la chasse aux baleines ou à la consommation de leur viande, ces grands mammifères marins continuent d’occuper une place de choix dans l’imaginaire des sociétés humaines et de ce qu’est le sauvage.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Malgré l’effondrement de la biodiversité marine métropolitaine et les menaces systémiques portées aux habitats marins, ces animaux semblent, paradoxalement, de plus en plus visibles le long de nos côtes. La biodiversité et les milieux marins sont pourtant en danger, et ce depuis des dizaines d’années1, comme les organisations environnementales et les diplomates l’ont répété tout au long de la 3e conférence onusienne dédiée à l’Océan qui s’est tenue à Nice en juin dernier2. La surpêche, les pollutions multiples et la destruction des habitats causées par l’extractivisme et l’exploitation des ressources se combine à des dégradations biologiques et climatiques des milieux (le réchauffement de la température des eaux, leur acidification, la désoxygénation, et l’élévation du niveau de la mer). Au cours du 20e siècle, 30% de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont par exemple été détruits, une destruction comparable à une déforestation massive et invisible. Un tiers des mammifères marins seraient menacés à l’échelle de la planète.

Néanmoins, au large de l’Atlantique, des phoques, orques ou dauphins s’approchent de plus en plus régulièrement des estrans. Une partie d’entre eux viennent y mourir, après des collisions avec des navires ou emmêlés dans des filets de pêche3. Ils suscitent tour à tour crainte face aux dégâts qu’ils causent aux équipements des pêcheurs ou plaisanciers, méfiance vis-à-vis des zoonoses qu’ils peuvent charrier sur le rivage, joie à les apercevoir et en reconnaître certains, attraction lorsqu’ils deviennent des mascottes, excitation à collecter du savoir à leur propos, tristesse lorsqu’ils s’échouent sur le rivage ou colère lorsque les humains se disputent à propos de la meilleure façon de les sauver.

Au cours du 20e siècle, 30% de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits, une destruction comparable à une déforestation massive et invisible.

C’est en explorant ces registres émotionnels variés que Fabien Clouette cherche à comprendre ce que des rencontres marines particulières disent plus largement de nos rapports contemporains aux animaux. Pour cela, son livre adopte une construction littéraire audacieuse, en mêlant des formes d’écriture variées qui tiennent à la fois de l’essai scientifique et éthique, du roman policier, de l’écopoétique et de la biographie animale. Ce mélange permet de questionner la manière dont se fabriquent des récits autour de rencontres répétées avec des animaux qui deviennent célèbres par leurs contacts réguliers avec des humains, parfois malgré eux.

L’historien Eric Baratay est l’un des premiers à avoir tenté l’écriture de récits des vies sociales d’animaux passés à la postérité. Son livre, paru en 20174, s’appuyait principalement sur les ressentis et perceptions de bêtes compagnes, comme Modestine, l’ânesse maltraitée de Stevenson devenue célèbre par la littérature ou Bummer et Lazaru, chiens errants à San Francisco dans les années 1860 promus par la presse locale. Ces biographies zoocentrées permettent de prendre la mesure des vies animales et de leurs expériences au monde. F. Clouette adopte un point de vue plus anthropocentré que celui d’E. Baratay pour s’interroger, plutôt que sur les vies et ressentis animaux, sur les sensibilités humaines qui se déploient au contact d’animaux marins. L’anthropologue cherche à comprendre pourquoi et comment ces animaux ont été singularisés par des microsociétés le long de l’Atlantique (plaisanciers, surfeurs, véliplanchistes…).

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Aux sens larges : comment l’éthologie agrandit le monde » de Thibault De Meyer et Vinciane Despret, mai 2025.

Quatre biographies animales sont mises en scène dans quatre chapitres pour rendre compte de leur trajectoires anthropo-zoologiques : le phoque You, qui surfe avec les Girondins et se repose sur les plages au milieu des baigneurs ; le dauphin Zafar, solitaire mais friand d’interactions avec les coques des bateaux du Morbihan avant de filer, libre et curieux, jusqu’au port d’Amsterdam ; le rorqual Kalon qui s’échoue à plusieurs reprises en baie de Douarnenez malgré les interventions des scientifiques ou militants ; et enfin les « terribles » orques du clan Gladis qui coulent des voiliers dans la péninsule ibérique.

En plus de retracer la vie de ces quatre animaux et de ceux et celles qui les ont entourés, ce livre peut être lu comme un roman policier avec tous les ingrédients qui composent ce genre et qui permettent de s’attacher aux personnages animaux qui traversent le livre : du suspense pour retrouver You au-delà de la Bretagne ; une série noire d’échouages de baleine ; des péripéties diplomatiques dans la vie de Zafar ; une capture de phoque qui se transforme en captivité et mise à l’isolement et qui peut être qualifiée de détention provisoire ; des autopsies répétées sur les dauphins ; une enquête sur les causes de la mort de Kalon ; ou encore un décryptage de scènes (criminelles) pour rechercher le ou la coupable du naufrage d’un bateau.

Ce livre peut être lu comme un roman policier avec tous les ingrédients qui composent ce genre : du suspense pour retrouver You au-delà de la Bretagne ; une série noire d’échouages de baleine ; des autopsies répétées sur les dauphins…

Par ce style, l’auteur fait naître une palette d’émotions chez les lecteurs et lectrices : amusement, frisson, crainte ou attachement, émotions qui s’apparentent à celles qui ont motivé toutes les actions collectives mises en œuvre par les sociétés littorales envers ces animaux devenus célèbres : pages Facebook, pétitions, articles de presse, recours juridiques, vidéos, photos et posts sur les réseaux sociaux construisent certains attachements à ces animaux. Même après leur mort, leur mémoire est célébrée.

Si le sauvage peut être assimilé à une vie anonyme, à l’inverse, les animaux racontés par Fabien Clouette sont ceux qui ont cherché le contact avec l’humain, pour des raisons inconnues. Une première façon de les sortir de l’anonymat est de les reconnaître par leur peau et faciès (nageoires, traits sur la peau, cicatrices…) et de les nommer. Plus de numéros ou codes scientifiques abscons tels que « A-005 » mais des prénoms : Marissa, Zafar, Randy, You, Gladis… pour mieux s’y attacher, les apprivoiser, ou pour – selon les militant·es de Sea Shepherd – mieux sensibiliser et émouvoir le grand public à leur cause.

Pourquoi et comment ces animaux solitaires font-ils société avec les humains sur l’estran ? Et surtout, sont-ils toujours sauvages ? La réflexion centrale de l’ouvrage se tisse autour des façons d’appréhender le sauvage par ceux ou celles qui rencontrent ces drôles d’animaux et les formes de domestication qui se déroulent – processus régulièrement discutées en sciences sociales en raison de la construction historique du partage sauvage/domestique, ses fonctions et ses flous5. Le phoque You, très apprécié à son stade juvénile lorsqu’il titille les surfeurs, devient de plus en plus encombrant une fois adulte, fait peur, embête les plaisanciers, gêne les touristes voire les blesse. Lorsque les touristes reviennent en nombre, il créé des conflits d’usage sur les plages si prisées du littoral de Gironde. Sa présence devient alors un problème à régler pour les autorités. Capturé, il est envoyé en Bretagne. Il rejoint des colonies de phoques à Molène, se mêle à ses congénères mais… revient en Gironde. Les scientifiques et les plongeurs le reconnaissent, par sa bague et ses traits, mais surtout par son comportement singulier, qui « provoque » le contact avec les humains.

Si You cherche quant à lui à jouer, que recherchent les orques du détroit de Gibraltar dans leur contact rapproché avec les bateaux ? Une forme de vengeance conduisant à couler les bateaux des riches plaisanciers ? Le dauphin cherche-t-il du plaisir sexuel auprès des véliplanchistes ? Y a-t-il des cultures animales qui se transmettent ? Peut-on appliquer une théorie psychologisante à un individu précis ? Quelle est l’origine de cette drôle de familiarité avec l’humain ? Un caractère peu farouche ? Un traumatisme d’enfance ? Une tentative de domestication par des forces militaires ? Un apprivoisement incongru ? Sans chercher à trancher ces questions, l’auteur montre la gamme des registres explicatifs possibles, tout autant par les scientifiques et spécialistes que par des amateurs éclairés. Fabien Clouette ne hiérarchise ni ne tranche les controverses. Il nous invite plutôt à déplacer notre regard pour comprendre ce qui dévie, ce qui (nous) embarrasse dans ces biographies animales. Les quatre animaux mascottes deviennent en effet tous, à un moment de l’histoire, gênants : par leur odeur (de décomposition), leur force destructrice des bateaux, leurs virus qui pourraient contaminer les humains, leur présence dans un port. Ils dérangent surtout car ils n’agissent pas « normalement », selon les canons de leur espèce. Par leur comportement trop proche de l’humain, ils deviennent catégorisés comme déviants. La notion sociologique de déviance, source de nombreux travaux6, est ainsi appliquée par l’auteur au règne animal pour explorer les discours à leur propos7. Le jugement moral, la non-conformité aux normes imprègnent les paroles des scientifiques rencontrés par F. Clouette : l’animal présente une anomalie, ne correspond pas ou plus aux critères établis par la science ou aux espérances.

Quelle est l’origine de cette drôle de familiarité avec l’humain ? Un caractère peu farouche ? Un traumatisme d’enfance ? Une tentative de domestication par des forces militaires ?

Ces animaux à la fois sociaux et solitaires défient les classifications établies, brouillant les contours des espèces, des inventaires, des territoires. Un dauphin peut-il vivre dans un port ? Un phoque peut-il rester solitaire ou va-t-il forcément rejoindre une colonie ? L’auteur s’attarde par exemple sur les essais de réensauvagement d’animaux marins, tentatives bien souvent infructueuses qui, comme les bassins de sauvetage, brouillent les frontières entre nature et culture, sauvage et domestiqué. Ces quatre exemples poussent à reconsidérer les savoirs naturalistes, tant profanes que scientifiques. Ils s’inscrivent dans des débats contemporains en écologie : faut-il penser l’animal en tant qu’individu, avec son histoire et ses affects, ou comme membre d’une population, sujet d’un raisonnement statistique ou écologique ? Face à ces comportements jugés atypiques, le scientifique reconnaît parfois son ignorance et explore un large éventail d’hypothèses, naviguant entre validation empirique, savoirs locaux et mythologies populaires.

En plongeant le regard sur des animaux singuliers, on en oublierait une vision plus large, englobant un socioécosystème et des relations inter-espèces dynamiques, si essentielles à préserver.

Le livre balaye, à petites touches, une multitude d’enjeux contemporains liés à notre rapport au vivant marin dans un contexte de bouleversements écologiques, économiques et technologiques croissants.On y découvre comment leslimites thermiques des espèces marines évoluent face au réchauffement de l’océan, entraînant des comportements nouveaux, des déplacements inédits. Pollutions sonores, plastiques, destruction de de la diversité, concurrence des routes animales et plaisancières… Les paysages maritimes s’abîment et sont soumis à des destructions environnementales aussi, voire plus, dramatiques que sur terre. Ainsi, les échouages de dauphins sur les côtes françaises, d’un béluga dans la Seine ou des corps de rorquals sur les plages deviennent symboles d’un déséquilibre à la fois visible et bouleversant. Les comportements du clan des Gladis, orques femelles matriarches, permettent de décaler le propos genré du livre, au-delà des héros – forcément masculins. Elles sont connues pour avoir multiplié, entre l’été 2020 et le début de l’année 2024, les attaques sur les voiliers. Sur environ 800 événements recensés, plus de 300 navires plus ou moins luxueux ont été endommagés, et certains ont même sombré. S’agit-il des prémices d’une internationale anticapitaliste marine ? L’auteur se refuse à adopter une lecture en termes d’alliance politique avec le vivant, notion théorisée par Antoine Chopot et Léna Balaud, qu’il considère désincarnée et éloignée du terrain8. Ces révoltées racontent pour lui une autre histoire, plus compliquée. Ces orques, dont la longévité peut atteindre 90 ans, ont été témoins de profondes transformations de leur environnement : raréfaction du thon, augmentation du trafic maritime… Leur propre corps porte les marques de ces bouleversements, entre cicatrices de filets de pêche et impacts liés à des collisions avec des navires.

Les réflexions de Fabien Clouette s’inscrivent dans un contexte de pression croissante sur les littoraux, fortement aménagés pour le tourisme, tout en étant soumis à des politiques de conservation toujours plus visibles, grignotant le territoire des travailleurs de la mer. La protection croissante des mers (via la création de parcs marins ou d’aires marines protégées) ne conduit toutefois pas à une remise en question de l’exploitation des ressources marines. Cette dynamique ambivalente – que Charles Stépanoff qualifie d’« exploitection »9 – est ici pleinement illustrée à travers les formes de coprésence entre humains et non-humains. L’animal solitaire, longtemps perçu comme une nuisance, peut désormais contribuer à « l’attractivité du territoire » littorale et donc à son exploitation accrue.

Si bien que la question se pose : faut-il sauver les animaux en péril ? Mais surtout, comment ? Les actions autour des mammifères marins ont pour caractéristiques de combiner recherche, science participative, observation (notamment whalewatching, l’observation des baleines) aux ressorts économiques et touristiques et réseaux de bénévoles pour les échouages. Même la muséographie entre en jeu, dans sa manière de représenter, de conserver et de transmettre les ossements des mammifères et ces histoires marines adossées. Tout ceci montre la large gamme de registres avec lesquels les « sauveurs de baleine, phoque ou dauphin » doivent composer, non sans frictions.

Malgré leur singularité, les vies animales relatées laissent entrevoir la fascination de notre société pour une partie du monde océanique. Les phoques, dauphins, baleines ou orques sont des symboles culturels qui mobilisent des affects et des registres d’actions variés. Pourtant, de nombreuses autres vies océaniques sont aussi – voir bien plus – en danger mais restent méconnues, absentes du récit, et nous laissent indifférents. Le livre de Fabien Clouette offre, en somme, un regard sensible et critique sur les multiples lignes de contact – et surtout de fractures – entre les humains et le monde marin.

Photo d’ouverture : Samuel Arkwright sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- L’ouvrage de la biologiste Rachel Carson Sous le vent de la mer (Under the Sea Wind) est paru en 1941 aux États-Unis. Une traduction en français (de Pierre de Lanux, révisée par Clément Amézieux) est parue en 2024 chez Wildproject.

- Pour des comptes-rendus ethnographiques, voir le projet collectif ODIPE (Ocean diplomacy ethnography).

- Voir la BD On a mangé la mer. Une enquête au cœur de la crise de la pêche en France, de Maxime de Lisle et Olivier Martin, Futuropolis, 2025.

- Éric Baratay, Biographies animales. Des vies retrouvées, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2017, 304 p.

- Frederic Keck, « Domestiquer et apprivoiser les animaux : comment hériter de cette longue histoire ? », Terrestres, mars 2025 ; Charles Stépanoff, Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l’humain, La Découverte, 2024.

- Howard Becker, Outsiders : études de sociologie de la déviance, Métailié, 1985.

- Comme l’ont fait d’autres auteurs avant Fabien Clouette, par exemple pour traiter du cas de la « vache stérile », analysé par Albert Malfatto (« Nommer l’animal déviant. Le cas de la vache stérile en domaine occitan », Géolinguistique, 2016) ; ou du loup par Sophie Bobbé, L’ours et le loup. Essai d’anthropologie symbolique, Éd. de la MSH/INRA, 2002.

- Voir l’entretien donné à Médiapart par l’auteur : « Mammifères marins : des rencontres de chair et de symboles », mars 2025.

- Charles Stépanoff, L’animal et la mort : chasses, modernité et crise du sauvage, La Découverte, 2024.

L’article Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain