25.02.2026 à 16:53

Lignes du front : les soldats poètes qui défendent l’Ukraine

Hugh Roberts, Professor of Languages, Cultures and Visual Studies, University of Exeter

Texte intégral (1682 mots)

En Ukraine, dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en février 2022, la poésie joue un rôle essentiel dans le traitement des traumatismes subis par la population, tout en renforçant sa capacité de résistance.

Selon des experts occidentaux du renseignement – et sans doute aussi les forces russes –, Kiev était censée tomber dans les jours qui ont suivi le début de l’invasion à grande échelle le 24 février 2022. Ils n’avaient pas pris en compte la résilience d’une société qui défend depuis longtemps sa langue et sa culture, et dans laquelle les poètes ont pendant des siècles résisté aux tentatives russes d’effacer l’identité ukrainienne.

Dire qu’il y a eu une renaissance de la poésie en Ukraine est un euphémisme. Depuis la Première Guerre mondiale, on n’avait plus vu d’œuvres d’une telle qualité et en telle quantité, écrites par des poètes qui sont également des combattants. La société civile a répondu à cet élan par des séances de lecture de poésie qui ont fait salle comble dans les abris anti-bombes des villes situées en première ligne, mais aussi par des initiatives telles que le portail Poetry of the Free (« Poésie des gens libres ») du ministère ukrainien de la culture, qui a reçu plus de 43 500 contributions depuis février 2022.

La poésie de guerre ukrainienne n’est pas d’un abord facile. En effet, elle s’exprime actuellement sous des formes anciennes et primitives : prière, témoignage, cri de ralliement et de malédiction. Au milieu du bruit des actualités géopolitiques, des commentaires, de la désinformation et du brouhaha des réseaux sociaux, elle revient avec insistance sur l’élément le plus important de tous : les gens.

Comme l’écrivait le célèbre poète Maksym Kryvtsov (1990-2024) dans son recueil Poèmes des tranchées (2024) :

« Quand on me demande ce qu’est la guerre, je réponds sans hésiter : des noms. »

Kryvtsov était lui-même mitrailleur et défendait l’Ukraine bien avant l’invasion à grande échelle. Il a été tué par un obus russe en janvier 2024, quelques jours seulement après la publication de son premier et dernier livre.

Les poètes de la résistance

Il y a trop de poètes ukrainiens importants pour tous les citer, mais pour l’heure deux noms se distinguent tout particulièrement dans le mouvement de renaissance poétique ukrainienne : Yaryna Chornohouz et Artur Dron.

Ces deux poètes ont servi leur pays. Chornohouz est toujours opératrice de drone au sein du Corps des Marines ukrainiens dans la ville de Kherson, située en première ligne. Dron s’est engagé en février 2022, quatre ans avant d’atteindre l’âge de la conscription, et est aujourd’hui un vétéran après avoir été gravement blessé. Tous deux ont vu leurs poèmes publiés en anglais, en français et dans d’autres langues, et ont remporté d’importants prix littéraires en Ukraine.

La poésie et la vie de Chornohouz sont étroitement liées à la défense de l’Ukraine contre la menace existentielle que représente la Russie. Ses écrits sont également empreints de lamentations et de témoignages.

Son poème « Les fruits de la guerre » s’inspire de son expérience en tant que secouriste depuis 2019. C’est un cri pour que les vies d’une valeur inestimable perdues sur le champ de bataille ne tombent pas dans l’oubli, malgré tout.

Dron parle de ces pertes invisibles et oubliées dans son recueil Hemigway ne sait rien en 2025. Sa poésie et celle de Chornohouz et d’autres poètes de guerre ukrainiens offrent une forme puissante de commémoration qui peut être d’autant plus universelle qu’elle est intensément personnelle. « La première lettre aux Corinthiens », dernier poème du recueil de Dron intitulé We Were Here (Nous étions là, 2024), évoque l’amour qui anime son choix de défendre l’Ukraine.

Les jeunes hommes de la compagnie de Dron étaient très proches d’un soldat plus âgé qu’eux, leur médecin, Oleksandr « Doc » Kobernyk, qu’ils considéraient comme leur professeur.

Dans Hemingway ne sait rien, Dron revient à plusieurs reprises sur une histoire qui s’est déroulée lorsque leur position dans une forêt a été soumise à des bombardements russes soutenus. Désorienté par une lésion cérébrale, il part à la recherche de Doc, mais apprend par son commandant qu’il a été tué. Chargé d’évacuer son corps et ne disposant pas de civière, il l’enveloppe dans un sac de couchage. Alors que le corps de Doc est encore chaud, le poète ressent l’amour qui émane de son professeur.

Le jour où Olena, la femme de Doc, a appris sa mort, elle a écrit un poème. Sa lecture a déclenché l’écriture de Dron que la guerre avait bloquée.

Si nous y prêtons attention, la poésie de guerre ukrainienne peut nous transmettre au moins une partie de l’amour et du souvenir de ce qui compte vraiment. La poésie, la langue, la culture et l’identité sont des questions essentielles pour la sécurité de l’Ukraine. Pour ceux qui se trouvent dans une relative sécurité au-delà des frontières ukrainiennes, mais qui sont néanmoins confrontés à la menace russe, le moment est peut-être venu, comme pour l’Ukraine, de s’inspirer des traditions poétiques.

Même si, comme l’a écrit le poète britannique Alfred Tennyson, nous sommes « affaiblis par le temps et le destin », nous pouvons encore trouver en nous

« la volonté

De chercher, lutter, trouver et ne rien céder ».

En France, les éditions du Tripode ont publié C’est ainsi que nous demeurons libres, de Yaryna Chornohouz. Les poèmes d’Artur Dron ont été publiés par les éditions Bleu et Jaune.

Hugh Roberts bénéficie d'un financement provenant d'une bourse Curiosity Award du Conseil de recherche en arts et sciences humaines (numéro de subvention UKRI3524), d'une bourse Talent Development Award de la British Academy (référence de subvention TDA25\250282) et d'une subvention Connections through Culture du British Council (numéro de subvention 5143).

24.02.2026 à 16:58

Les capitales européennes de la culture : un outil de diplomatie culturelle dans un monde instable ?

Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2256 mots)

En 2026, les villes de Trenčín en Slovaquie et d’Oulu en Finlande ont été sélectionnées pour promouvoir la culture en Europe. Alors que le Vieux Continent doit redéfinir son rôle sur l’échiquier géopolitique mondial, le programme des capitales européennes de la culture (CEC) est à un tournant. Tout récemment, la Commission européenne a ouvert aux citoyens une consultation pour repenser collectivement l’avenir du dispositif après 2033. Son rôle d’outil de diplomatie culturelle en ressort plus important que jamais.

Né en 1985 dans un contexte de distension de la guerre froide et de construction politique du projet de l’Union européenne, le titre de « Capitale européenne de la culture » a été initialement conçu pour célébrer la diversité culturelle du continent. Depuis, il est devenu un laboratoire des politiques contemporaines, mais aussi un thermomètre des espoirs, des contradictions et des défis de l’Europe elle-même.

Le lancement des capitales (d’abord « villes ») européennes de la culture (CEC) ne peut se comprendre sans le replacer dans son contexte historique : l’horizon de la fin de la guerre froide, dans une Europe divisée où le rideau de fer commence à s’effriter et la Communauté économique européenne (CEE) s’élargit progressivement. Le programme verrait alors le jour, pour l’anecdote, grâce à une discussion fortuite, à l’aéroport, entre deux figures politiques emblématiques de l’époque : Jack Lang, alors ministre français de la culture, et Melina Mercouri, actrice engagée et ministre grecque de la culture.

Les deux portent une vision ambitieuse : utiliser la culture comme un vecteur d’unité, alors qu’elle paraît demeurer un impensé du projet politique européen, comme l’indique Monica Sassatelli, sociologue à l’Université de Bologne, dans son analyse de la place de la culture dans l’historiographie des politiques européennes. Le choix des premières villes – Athènes, Florence, Amsterdam, puis Paris – traduit cette aspiration à donner une légitimation symbolique à la future Union européenne. Ces capitales historiques, porteuses d’un patrimoine artistique et intellectuel emblématique, incarnent une Europe des arts, de la création, des traditions qui est censée dépasser les clivages politiques et économiques.

La culture comme instrument de régénération urbaine

Et puis vint Glasgow (Écosse, Royaume-Uni). Ville industrielle en déclin, marquée par la désindustrialisation et un chômage endémique, dès la fin des années 1980, Glasgow avait vu son administration élaborer une stratégie de relance du centre-ville visant à marquer un tournant symbolique et à préparer le terrain de la CEC 1990.

La campagne de promotion « Glasgow’s Miles Better » associait de manière pionnière les anciens espaces industriels et la culture, dans le but de revitaliser certaines institutions culturelles centrales (Scottish Opera, Ballet and Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Citizen Theatre) et de créer un nouveau centre d’exposition capable d’accueillir des artistes et des événements, locaux et internationaux. Le directeur artistique de la capitale Robert Palmer, futur auteur du premier rapport sur les CEC en 2004, considérait l’événement de 1990 comme le point de départ d’un processus participatif de redéfinition « par le bas » de la culture locale, qui pouvait inclure tant l’excellence artistique que la tradition historique, rurale et industrielle et renouer avec une tradition déjà affirmée de culture populaire et de loisirs.

À côté des grands concerts de Luciano Pavarotti et de Frank Sinatra était alors montée en scène toute une série d’associations et de petits collectifs locaux. À Glasgow, l’année 1990 a redéfini les limites du mot « culture », en finissant par y inclure l’histoire industrielle de la ville et par permettre à sa population de s’y reconnaître. Selon la sociologue Beatriz Garcia, cet effet de régénération sur les images et les identités locales est l’héritage le plus fort et le plus durable de la CEC, au-delà des impacts économiques et matériels.

Ce cas pionnier, à côté d’autres cas emblématiques contemporains, comme Bilbao ou Barcelone en Espagne, fait office de modèle. Dans d’autres villes européennes, les espaces industriels se transforment en théâtres, en musées, ou accueillent des festivals : la « ville créative » attire des millions de visiteurs et stimule l’économie locale. Lille (Nord), CEC 2004, ouvre une douzaine de « maisons folie » entre la métropole lilloise et la Belgique, « fabriques culturelles » de proximité installées pour la plupart sur des sites abandonnés ou d’anciennes friches industrielles.

Liverpool (Angleterre, R.-U.), en 2008, utilise les CEC pour réhabiliter son front de mer et attirer des investissements. Au tournant du siècle, le programme des CEC ne se limite plus à mettre en valeur des villes déjà rayonnantes sur la scène culturelle internationale, mais devient un vrai outil de transformation urbaine, utilisé par des territoires en difficulté économique ou sociale pour se réinventer et se repositionner.

Ce changement marque une évolution dans les politiques urbaines, où la culture est de plus en plus perçue comme un levier de développement économique, au même titre que les infrastructures ou les politiques d’attractivité. Les CEC deviennent un instrument de cette politique, capable d’attirer des financements publics et privés, de créer des emplois dans les secteurs culturels et touristiques, et d’améliorer l’image de villes souvent stigmatisées.

Les CEC, laboratoire des transitions contemporaines

Cependant, cette approche reçoit des critiques. Les premières études réflexives menées sur les CEC, au début des années 2010, soulignent comment elles peuvent aussi exacerber les inégalités sociales et spatiales si elles ne sont pas accompagnées de politiques publiques inclusives. À Marseille (Bouches-du-Rhône), en 2013, la question se fait publique, avec l’organisation d’une vraie programmation off – c’est-à-dire d’événements parallèles et alternatifs dénonçant les effets secondaires et indésirables de la programmation officielle. Si la CEC marseillaise était encore l’expression de la logique de régénération à l’œuvre observée dans les années précédentes, elle représente aussi le moment où l’inclusion sociale émerge comme un enjeu central de ces méga-événements.

Le programme des CEC a toujours su intégrer la critique, entre autres grâce à la mécanique même du projet, qui permet de retrouver souvent dans les jurys de sélection des nouvelles CEC des personnes ayant joué un rôle clé dans les CEC antérieures. La participation, qui avait été questionnée à l’occasion de Marseille-Provence 2013, devient ainsi un incontournable des CEC successives – à Matera-Basilicata (Italie) 2019, l’implication des citoyens sera l’un des axes porteurs du projet.

À la fin des années 2010, les capitales européennes de la culture deviennent aussi une tribune pour les grands enjeux du XXIᵉ siècle et un espace d’expérimentation des transitions écologiques, sociales et numériques. Rijeka, en Croatie, capitale européenne de la culture en 2020, illustre cette évolution. La ville, marquée par un passé industriel et des flux migratoires importants, centre son programme sur les questions de migrations et de minorités, en écho aux crises humanitaires qui traversent l’Europe. Les projets culturels mis en place – expositions, résidences d’artistes, débats publics réunis sous le slogan « Port de la diversité » – visent à favoriser le dialogue interculturel et à interroger les identités multiples de l’Europe contemporaine. De même en France, Bourges (Cher), future CEC en 2028, construit sa candidature autour de la transition écologique. Le projet « Bourges, territoire d’avenir » lance le défi de la neutralité carbone de la visite, se servant de la CEC comme d’un catalyseur de l’action climatique au niveau local.

2033 et au-delà : les CEC face aux défis géopolitiques et environnementaux

Alors que les CEC sont pour l’instant programmées jusqu’en 2033, l’avenir du titre fait l’objet de débats. La Commission européenne a lancé une consultation publique pour imaginer les CEC de demain, dans un contexte marqué par des crises géopolitiques et environnementales. Les CEC 2025, Chemnitz (Allemagne) et Nova Gorica/Gorizia (Slovénie), ont élaboré un « Livre blanc pour le futur des CEC », en s’appuyant sur les observations de 64 CEC passées et à venir. Quarante recommandations sont proposées pour influencer le processus de réforme du programme dans le cycle après 2034.

Parmi ses thèmes clés, le livre blanc insiste sur la volonté de renforcer la dimension européenne. Cela pourrait se faire en introduisant un critère de sélection fondamental fondé sur l’identité européenne, en mettant l’accent sur les valeurs européennes dans la programmation, en développant une stratégie de marque unifiée et en renforçant la coopération transfrontalière.

Le processus de sélection et de suivi, jugé trop bureaucratique, est également remis en question, la recommandation principale étant de privilégier un suivi encourageant plutôt que punitif. L’héritage de l’événement est remis en question : les villes devraient être tenues responsables de la réalisation des promesses faites dans leurs dossiers de candidature et les gouvernements nationaux devraient s’impliquer davantage dans le soutien aux villes pendant et après leur année capitale. La diffusion des bonnes pratiques, l’évaluation par les pairs et le mentorat entre les anciennes et les futures CEC, qui existent déjà de manière informelle, devraient être reconnus et institutionnalisés, notamment par la création éventuelle d’une plateforme centrale soutenue par les institutions européennes.

Le défi consiste désormais à concilier son rôle symbolique et stratégique, en veillant à ce que les prochaines éditions ne se contentent pas de célébrer, mais visent à renforcer la participation démocratique et la solidarité transnationale dans un paysage géopolitique de plus en plus fragmenté.

Maria Elena Buslacchi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:15

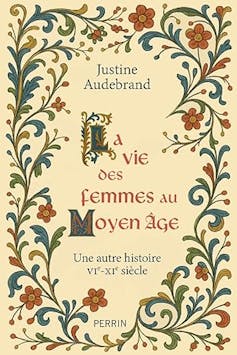

Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este

Maria Clotilde Camboni, Honorary Research Fellow, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford

Texte intégral (1973 mots)

On a coutume de dire « servi sur un plateau d’argent ». Mais c’est grâce au décor peint d’un plat en céramique qu’a été résolue une petite énigme historique, en découvrant que la « première dame de la Renaissance », Isabelle d’Este, était la propriétaire d’un manuscrit aujourd’hui conservé à Paris.

Cette céramique, de style majolique, comporte trois imprese, c’est-à-dire des emblèmes qui étaient utilisés à la Renaissance comme insignes personnels. On voit, sous un blason, une partition musicale ; sur une balustrade au premier plan, on peut lire la devise latine Nec spe nec metu (« Ni par l’espoir ni par la crainte ») et, répété deux fois, un nombre latin, XXVII (27).

J’avais déjà vu ce numéro quelques années auparavant, dans une décoration figurant sur la première page d’un manuscrit à la Bibliothèque nationale de France à Paris, non loin de l’endroit où le plat en majolique était exposé, prêté temporairement par le Victoria-and-Albert Museum à la Fondation Al Thani Collection. Le manuscrit était une copie partielle d’un manuscrit perdu, et j’essayais de déterminer d’où il provenait.

Les armoiries et les différentes « imprese » étaient toutes celles d’Isabelle d’Este (1474-1539), marquise de Mantoue, fille d’Hercule Ier d’Este duc de Ferrare et d’Éléonore d’Aragon, fille du roi de Naples Ferdinand Ier. La réponse m’est soudain apparue comme une évidence : le manuscrit parisien se trouvait à l’origine dans sa bibliothèque personnelle.

Bien qu’elle se soit mariée à seulement 16 ans, Isabelle était une femme extrêmement cultivée. Cela l’a probablement aidée à jouer son rôle dans la gouvernance de Mantoue, en particulier lorsque son mari Francesco Gonzaga (dit François II de Mantoue) partit combattre dans les guerres italiennes, puis fut fait prisonnier. Elle disposait également de ressources financières personnelles considérables et était libre de dépenser son argent comme elle le souhaitait, ce qui lui a permis de devenir la plus importante collectionneuse de la Renaissance italienne.

Mécène des arts, Isabelle a été représentée sur des médailles, des peintures et des dessins par plusieurs artistes, dont Léonard de Vinci. Pour abriter ses antiquités et ses œuvres d’art, elle a aménagé certaines pièces de ses appartements. L’une d’elles était connue sous le nom de studiolo, une pièce consacrée à la lecture et à l’écriture privées. De nombreux artistes de renom ont été chargés de réaliser des peintures pour le décorer, de même que son appartement à Mantoue, où elle s’est installée après la mort de son mari en 1519.

La vaste bibliothèque d’Isabelle y était également conservée. Un inventaire partiel dressé après sa mort révèle qu’elle ressemblait davantage aux bibliothèques des hommes de l’élite de la Renaissance qu’à celles des femmes nobles de son époque. Elle se composait principalement d’ouvrages contemporains et profanes, plutôt que de volumes hérités et de textes religieux, et contenait une proportion inhabituellement élevée de livres manuscrits.

Au cours de sa vie, Isabelle utilisa au moins huit imprese différentes. Il pouvait s’agir de marques de propriété, comme on le voit sur le manuscrit parisien et l’assiette du Victoria-and-Albert Museum, ainsi que sur les 23 autres pièces survivantes de son service de table. Cependant, elles étaient également destinées à transmettre des messages codés.

Une impresa de la Renaissance contenait une sorte de déclaration personnelle concernant la situation, la philosophie, les aspirations et les qualités personnelles de son titulaire. Contrairement aux armoiries, qui étaient héritées, elle n’exprimait rien en rapport avec la lignée familiale ou le statut social, pouvait être utilisée par toute personne qui décidait d’en concevoir une et pouvait être modifiée ou abandonnée à volonté.

Comme sa véritable signification nécessitait une interprétation, une impresa était souvent ambiguë. Les silences (pauses dans la musique) visibles sur la partition musicale représentés sur ce plat peuvent signifier le silence, une vertu associée aux femmes à l’époque. Par leur symétrie, ils peuvent aussi symboliser un principe d’équilibre, à l’instar de la devise latine. Quelle que soit sa signification, c’est celle qu’Isabelle a choisie pour orner les robes qu’elle portait lors d’occasions spéciales, notamment le mariage de son frère Alphonse avec Lucrezia Borgia en 1502.

La marquise n’appréciait pas les explications trop compliquées de ses imprese. En 1506, lorsque l’auteur Mario Equicola écrivit un livret sur sa devise latine, elle déclara dans une lettre à sa mécène, une femme de la noblesse, « nous ne l’avons pas créée avec autant de mystères qu’il lui en a attribués ».

La devise latine d’Isabelle fut, fait inhabituel, réutilisée par d’autres, notamment par l’un de ses fils et par un roi d’Espagne. Ce ne fut pas le cas de l’énigmatique nombre XXVII. Sa présence sur la première page du manuscrit parisien prouve donc qu’il appartenait à Isabelle.

Il existait déjà d’autres indices de cette appartenance. Le manuscrit parisien est une copie partielle de la Raccolta Aragonese, une anthologie de poèmes italiens anciens rares, offerte par l’homme d’État Lorenzo de Médicis à Federico d’Aragona, fils du roi de Naples, vers 1477. Dernier souverain de sa dynastie, Federico s’exila en France avec ses livres.

Après sa mort, la plupart de ses livres sont passés entre les mains de sa veuve, qui s’est installée à Ferrare sous la protection de la famille d’Isabelle. Ses lettres révèlent que, en janvier 1512, elle a réussi à emprunter la collection :

« Le livre des premiers poètes vernaculaires que Votre Majesté a eu la bonté de me prêter, je le conserverai avec tout le respect et la révérence qui lui sont dus, et il ne tombera entre les mains de personne d’autre. Dès que j’aurai fini de le lire, je le renverrai à Votre Majesté, que je remercie pour sa grande humanité à mon égard. »

Isabelle ne mentait pas. Elle voulait ce livre en raison de la rareté de son contenu, et elle aimait être la seule ou presque la seule propriétaire des textes. Nous pouvions déjà émettre l’hypothèse qu’elle en avait commandé une copie, et nous savons maintenant que c’est vrai. Grâce à son initiative, ces poèmes rares ont bénéficié d’une plus large diffusion, mais ni elle ni son correspondant n’auraient pu le prévoir.

Maria Clotilde Camboni ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.02.2026 à 17:53

Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres

Christian-Georges Schwentzel, Professeur d'histoire ancienne, Université de Lorraine

Texte intégral (4285 mots)

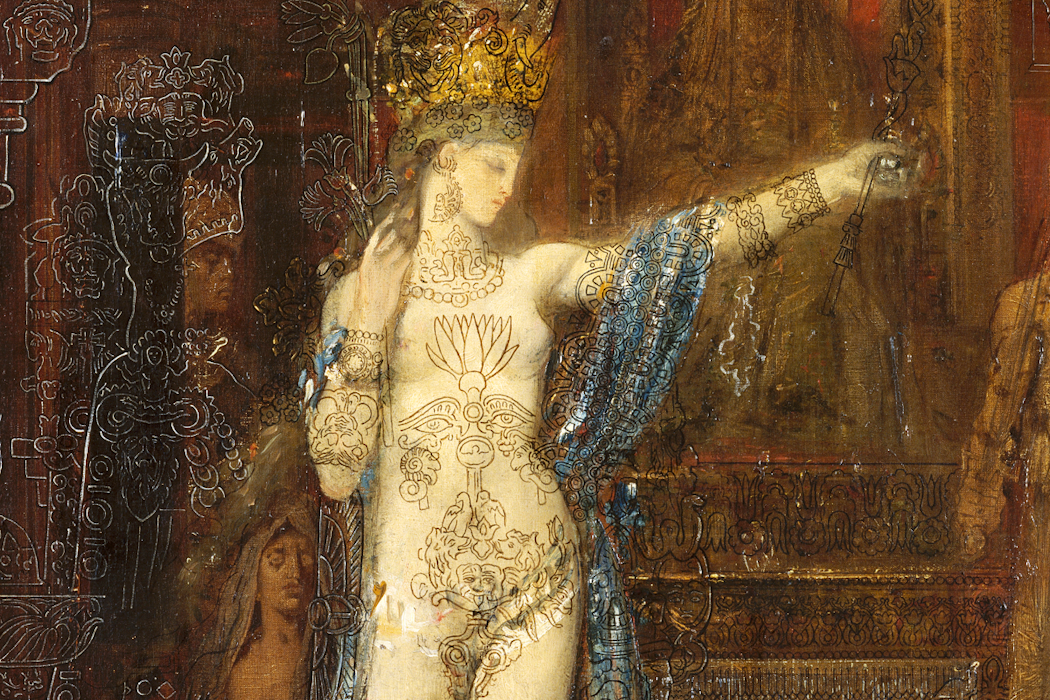

L’exposition « Salomé, Henner et Moreau face au mythe », au musée national Jean-Jacques-Henner, à Paris, qui se tient du 18 février au 22 juin 2026, présente au public une trentaine de peintures et de dessins figurant la danseuse biblique, incarnation de la séduction féminine.

De courts passages des Évangiles mettent en scène Salomé à l’occasion de la fête d’anniversaire de son grand-oncle, Hérode Antipas, gouverneur, ou tétrarque, de Galilée et de Pérée, au nord et à l’est de la Judée, pour le compte des Romains, vers 29 de notre ère.

La jeune fille « vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives » raconte l’Évangile selon Marc (Mc 6, 22). Pour qu’elle accepte de se donner en spectacle, Antipas avait promis une forte récompense à sa petite-nièce : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume », lui avait-il assuré.

Une promesse bien excessive. Salomé qui n’a rien d’une innocente jeune fille va en tirer profit. Une fois sa prestation accomplie, elle exige comme salaire « sur un plat, la tête de Jean le Baptiste ». Le prophète, précurseur du Christ pour les chrétiens, est alors décapité sur ordre d’Antipas pour satisfaire la demande de l’adolescente.

Le récit évangélique est très bref. Il n’en produit pas moins, dans l’esprit des lecteurs, de fortes images mentales, propices à la rêverie. On y trouve trois ingrédients étroitement liés : une jeune fille, une danse, un meurtre.

Ainsi, une princesse qu’on imagine particulièrement charmante, sans quoi son grand-oncle n’aurait pas insisté outre mesure pour la voir danser, est-elle capable, contre toute attente, de provoquer l’exécution d’un saint homme. Cette ambivalence constitue le moteur du fantasme « Salomé » qui associe le désir et la mort.

La bacchante impudique

Plus tard, Saint Augustin (354-430) a contribué à populariser la figure de Salomé, de manière paradoxale, puisque son but était de condamner la femme réputée impudique. En décrivant une danse érotique effrénée, il fixe définitivement ce qui jusque-là n’avait été que suggéré par les Évangiles : « Tantôt, elle se courbe de côté et présente son flanc aux yeux des spectateurs ; tantôt, en présence de ces hommes, elle fait parade de ses seins » (seizième sermon Pour la décollation de saint Jean-Baptiste).

À l’époque où écrit l’auteur, les cultes polythéistes sont encore présents dans l’Empire romain. Augustin se souvient sans doute des images de bacchantes, ces femmes de la mythologie grecque, adeptes de Bacchus ou Dionysos et dépeintes comme des danseuses déchaînées.

Sur un grand vase en bronze doré, découvert à Derveni, dans le nord de la Grèce, aujourd’hui au musée archéologique de Thessalonique, on peut voir une bacchante en délire, dont un sein dénudé bondit par-dessus sa tunique. Les courbes de son corps ne manquent pas d’exciter le satyre, être hybride mi-homme mi-bouc, dont le phallus se dresse à gauche de la danseuse.

Au XVe siècle, le peintre italien Benozzo Gozzoli s’inspire à son tour de ces antiques images, comme le montrent les mouvements du drapé de sa Salomé. Alléché, Hérode Antipas, pose sa main droite sur son cœur, siège du désir amoureux, tandis que, de l’autre, il serre fortement un couteau phallique pointé vers le haut.

La danseuse orientale

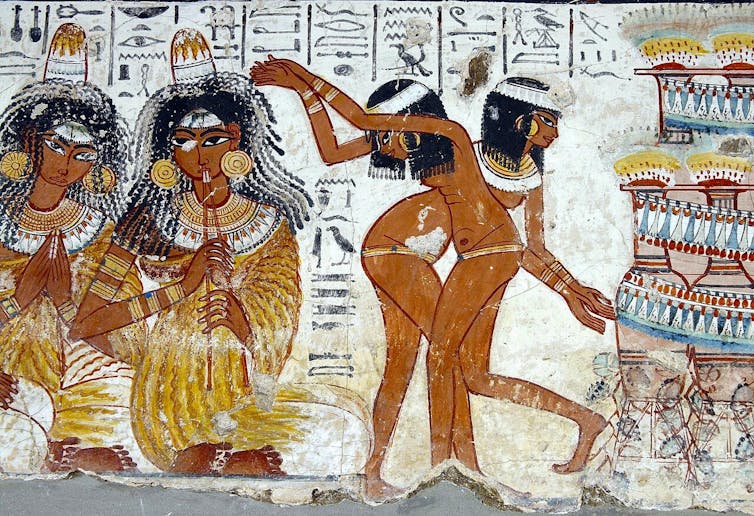

Au XIXe siècle, la figure de la bacchante antique fusionne avec celle de la danseuse du ventre, alors que le mouvement orientaliste triomphe en Occident dans l’art et la littérature. Gustave Flaubert dans « Hérodias », l’un de ses Trois Contes (1877), joue un rôle majeur dans ce processus d’identification. Pour décrire Salomé, il s’inspire des danseuses égyptiennes Kuchuk Hanem et Azizeh qu’il a rencontrées lors d’un voyage dans la vallée du Nil :

« Les paupières entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins. »

La Salomé de Flaubert devient le prototype de la danseuse orientale qui va fasciner le public occidental pendant plusieurs décennies.

En 1891, Oscar Wilde, s’inspire de Flaubert dans sa pièce de théâtre Salomé, tout en inventant le thème de la danse des sept voiles, striptease oriental en plusieurs étapes, qui sera mis en musique par Richard Strauss, en 1905.

C’est dans ce contexte d’orientalisme occidental, associant érotisme et exotisme, que s’inscrit l’œuvre de Gustave Moreau (1826-1898). S’y ajoute la découverte archéologique de l’Égypte antique et notamment de fresques montrant des banquets, des musiciennes et des danseuses dénudées sur les parois d’antiques tombeaux.

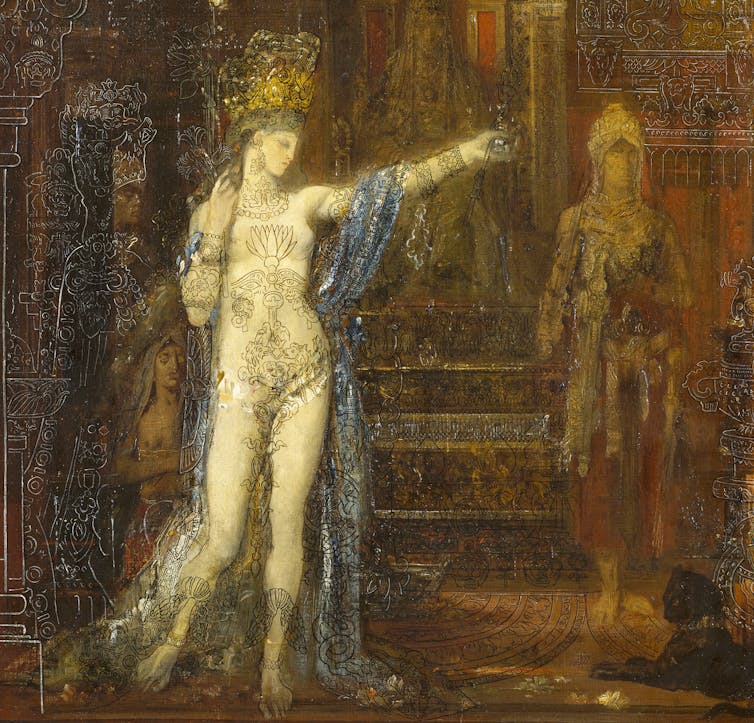

Gustave Moreau réalise plusieurs peintures et dessins figurant Salomé, notamment une Salomé dansant, commencée en 1874 et retouchée jusque dans les années 1890, qui compte parmi des chefs d’œuvres de l’artiste. La princesse, déhanchée, se déshabille de son long drapé bleu ; elle lève le bras gauche, signe qu’elle va commencer sa danse.

Si son corps est inspiré des Vénus de la sculpture gréco-romaine, avec ses petits seins, ses larges hanches et la blancheur de sa nudité qui évoque le marbre, les motifs qui le couvrent, à la manière de tatouages, font directement référence à l’Égypte pharaonique.

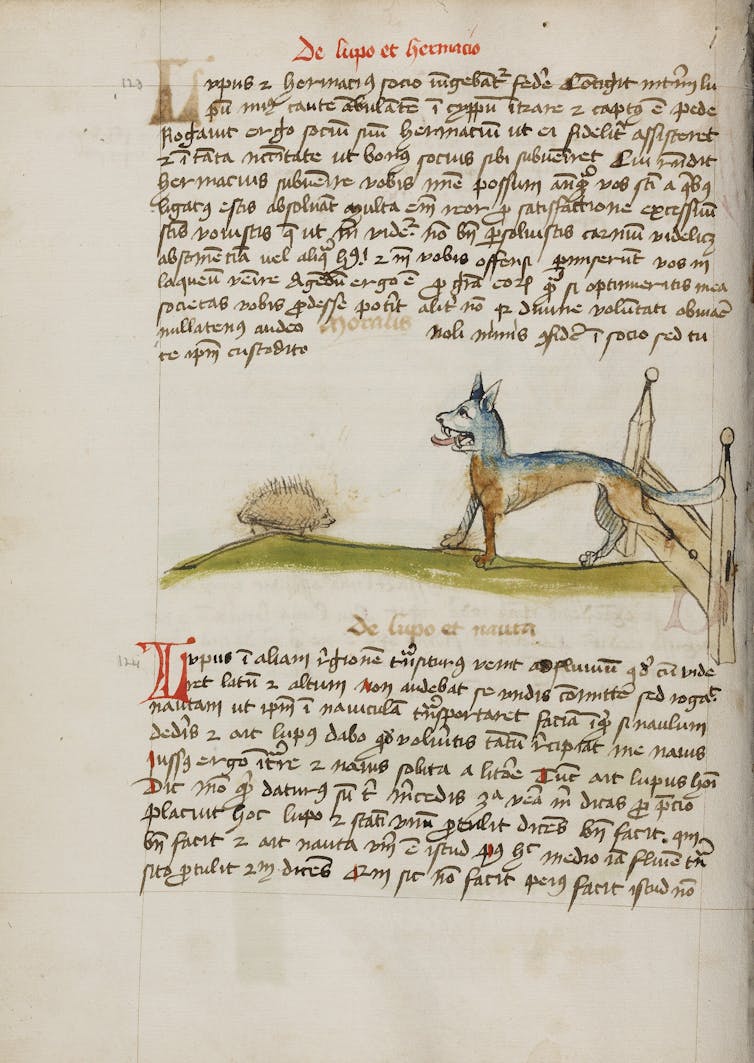

On y trouve des cobras égyptiens, une fleur de lotus, des amulettes en forme d’œil Oudjat, associé au dieu Horus, ou encore un scarabée ailé, symbole de résurrection, et des têtes de bélier qui évoquent Amon.

À lire aussi : Les prêtresses de l’Égypte ancienne : entre érotisme et religion

La technique de surimpression elle-même a pu être suggérée au peintre par des momies de femmes égyptiennes aux corps tatoués, mises au jour depuis le XIXᵉ siècle dans la vallée du Nil.

Il en résulte une œuvre où, malgré l’effeuillage de la princesse, c’est en fin de compte l’énigme et le mystère qui prédominent.

Jeunesse, beauté et mystère

Dans les années 1890, Jean-Jacques Henner (1829-1905) s’empare à son tour de la séduisante princesse qu’il traite d’une manière très différente de Moreau. Les thèmes de l’Orient et de la danse s’estompent comme des accessoires secondaires aux yeux du peintre.

Henner se concentre sur l’essentiel selon lui : la jeunesse et la beauté charnelle émergeant d’une brume mystérieuse. Il peint une adolescente au regard trouble, longs cheveux et épaules dénudées, tenant contre elle le grand plateau de cuivre, discret élément oriental, sur lequel elle va recevoir la tête du saint décapité. La chair, pâle et brillante de la jeune fille, est mise en valeur par le contraste avec sa tunique de couleur unie, bleue (prototype vers 1892) ou rouge (variante de 1904), et le fond très sombre. La beauté de la chair paraît sortie d’un songe aux contours flous mais terriblement captivants.

Déhanchements et culture de masse

Dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, l’apogée du mythe « Salomé » n’en est pas moins limité à une élite cultivée, intellectuelle et bourgeoise, « fin de siècle ». Contrairement à Cléopâtre, autre figure fantasmée héritée de l’Antiquité, elle ne fera que des apparitions très brèves et peu marquantes dans la culture de masse au XXᵉ siècle. Salomé tombe progressivement dans l’oubli.

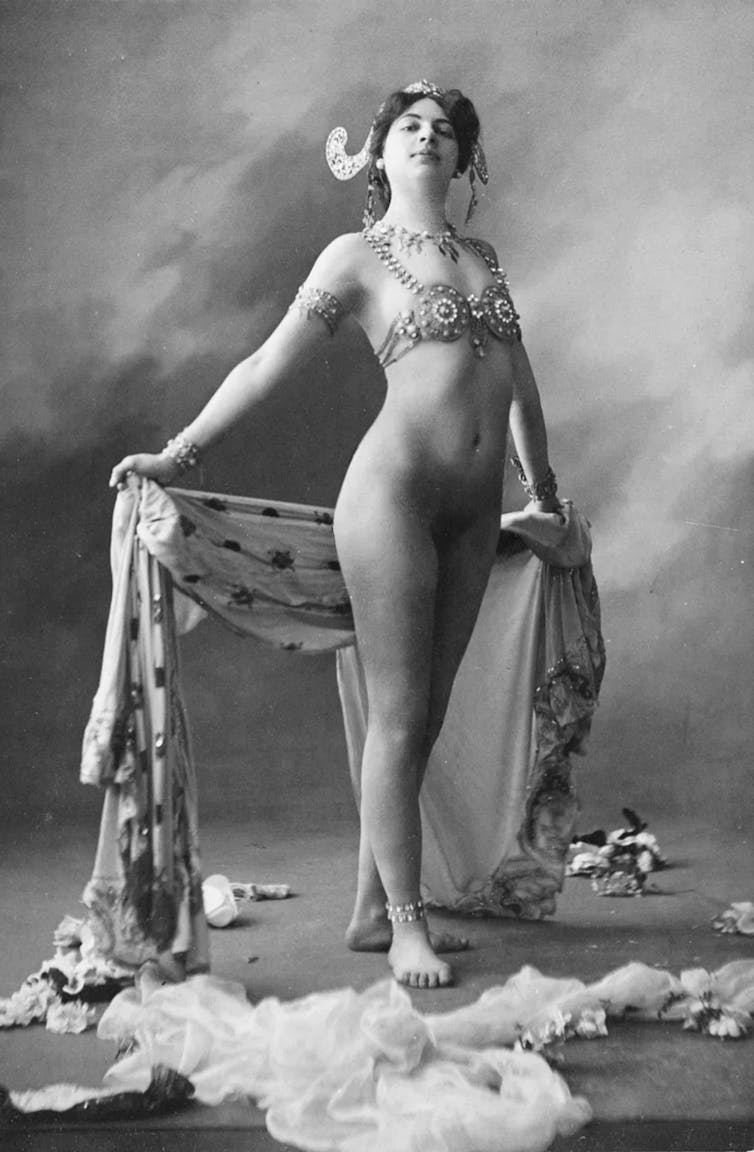

Le fantasme de l’effeuillage exotique est dissocié de son prototype biblique. La danseuse lascive va triompher auprès du grand public sous d’autres noms, comme Mata Hari, prétendue princesse javanaise adepte du dieu hindou Shiva qui fascine Paris et l’Europe occidentale à la veille de la Première Guerre mondiale. La cruauté de la femme fatale est gommée au profit de ses seuls appâts physiques et érotiques.

En 2006, dans la continuité de ces ondulations sensuelles remontant à l’Égypte pharaonique, Shakira et Beyoncé remportent un succès mondial avec leur clip intitulé Beautiful Liar, qui offre étonnant mélange de RnB et de danse arabe. Les déhanchements rythmés s’accompagnent désormais de paroles féministes : il n’est plus question de la décapitation d’un prophète, mais d’un pervers narcissique que les deux interprètes décident conjointement de bannir de leur existence. Une décision salutaire !

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.02.2026 à 17:02

La mort de Dawson, ou le deuil de toute une génération

Vladimir Lifschutz, Maître de conférences, Université Paul Valéry – Montpellier III

Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École

Texte intégral (1957 mots)

Le 11 février 2026, James Van Der Beek mourait d’un cancer, à l’âge de 48 ans. Acteur central de la série Dawson (1998-2003), il fut le visage de Dawson Leery pendant les six saisons du show. « Teen drama » se situant dans la petite ville états-unienne fictionnelle de Capeside, tournée avec un petit budget lors de la première saison, et des acteurs majoritairement inconnus, la série est devenue un phénomène mondial à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La disparition de son interprète entraîne une multitude de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, car c’est un choc pour toute une génération : Dawson est mort.

Plan large d’un crépuscule sur un cours d’eau, apparition d’une maison typiquement américaine dans la nuit dont seule une fenêtre est éclairée, puis travelling vers la chambre et gros plan sur deux adolescents hypnotisés par une télévision cathodique. En trois images, Dawson’s Creek (titre français, Dawson, ndlr) entre dans les foyers américains en 1998 avec, déjà, un métadiscours sur « le pouvoir de la fiction ».

Aujourd’hui, avec la disparition de James Van Der Beek, la rivière de Capeside, la chambre tapissée des affiches de films de Steven Spielberg, le générique porté par la chanson de Paula Cole, tout reprend vie dans la mémoire d’une génération qui a grandi devant ces adolescents pas tout à fait comme les autres.

La puissance mémorielle de la série en fait une œuvre générationnelle. Car cette fiction a su, en son temps, faire la synthèse d’une époque, d’une jeunesse, de ses aspirations, de ses doutes et de ses espoirs. Jeunesse qui pouvait s’identifier à quatre personnages : Dawson, Joey, Jen et Pacey. Partant des archétypes popularisés par le cinéma dès les années 1950 avec la Fureur de vivre (1955), de Nicholas Ray, le créateur cinéphile Kevin Williamson réinvestit le genre pour le pétrir à sa manière autour des figures du geek intellectuel, du garçon manqué, de la blonde incendiaire et du sempiternel bad boy.

La vie est un film (ou une série)

Kevin Williamson est avant tout un auteur. Il est le scénariste à succès du premier volet de Scream en 1996, suivi de Souviens-toi… l’été dernier en 1997 – deux slashers (_sous-genre du film d’horreur, ndlr*) pour adolescents dans lesquels il joue allégrement de sa passion pour le cinéma à travers un métadiscours resté célèbre, incarné par le tueur au masque blanc inspiré du célèbre tableau le Cri, d’Edvard Munch.

Cinéphile averti, Williamson se lance en 1998 dans la production d’une série tournée dans le Massachusetts, influencée par sa propre adolescence : une fiction se déroulant dans une ville rurale américaine où des adolescents de 15 ans s’éveillent à leur désirs, à leurs pulsions et à leurs espoirs.

Dès le pilote, la série cite le cinéma, à la fois comme source narrative mais aussi comme métadiscours. L’arrivée de Jen en ersatz de Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud (1959), de Billy Wilder, la femme fatale incarnée par l’enseignante Tamara Jacobs qui rejoue le Lauréat (1967), de Mick Nichols : l’adolescence est passée sur le fil d’une cinéphilie protéiforme qui en fait toute l’originalité. Comme le dit Dawson lui-même, il regarde des films pour trouver des réponses aux questions de la vie. La cinéphilie se fait apprentissage du réel.

La maturité par la fiction

Dawson n’est pas la seule série à avoir traité de l’adolescence par ses intrigues romantiques (triangle amoureux, séparation, retrouvailles…) ni la seule à avoir usé de musique lacrymale dès qu’une émotion affleure dans le récit. Cependant, elle est l’une des seules à avoir vu l’adolescence comme une période intelligible.

Kevin Williamson a mis en valeur l’intellect de ses héros et dialectisé son rapport à la fiction dans une mise en abîme permanente de la fiction elle-même. Les critiques ont parfois vilipendé la série pour ses dialogues jugés trop développés pour de « simples » adolescents – un élément singulier qui est l’une des clés probables de son succès. L’adolescence y est représentée comme un dialogue exigeant, décisif et profond avec soi-même et avec l’autre, dans cette période perçue comme le carrefour d’une vie adulte ancrée par les choix dictés à un âge où leurs conséquences restent insaisissables.

Dans Dawson, l’amour est semblable à une montagne qu’il faudrait gravir : il s’agit du lieu de l’ultime dévoilement de soi, l’espace le plus intime, là où l’âme peut se révéler. C’est une chose sérieuse traitée avec toute l’intensité propre à l’adolescence. On aime pour la première fois, on est trahi pour la première fois, on rompt pour la première fois. Les personnages intellectualisent leurs sentiments : ils parlent trop, parce qu’ils savent qu’après le verbe ne reste que l’action.

Dès le pilote, les rôles sont inversés, les parents de Dawson se sautent dessus dans le salon familial alors que Joey et lui parlent de leur basculement vers la sexualité. Inversion des mondes où les adolescents doivent être responsables parce que les adultes ne le sont pas. Le monde de l’adolescence n’est pas un espace d’insouciance : c’est un temps où se confrontent l’enfant d’hier et l’adulte de demain, une hydre à plusieurs têtes.

Une série à l’avant-garde

Dawson est l’une des premières fictions sérielles à avoir profité de l’émergence d’Internet comme outil de convergence et de promotion. Comme le note Henry Jenkins dans la Culture de la convergence (2013), la production lance dès 1998 Dawson’s Desktop, un site web donnant accès aux fichiers informatiques du personnage, permettant aux visiteurs de lire ses mails, son journal intime, ses notes de cours, ses brouillons de scénario, et même, pour les plus intrusifs, le contenu de sa corbeille. Les téléspectateurs américains pouvaient se rendre chaque semaine sur le site pour déceler des indices sur le prochain épisode. Avec cet outil transmédiatique qui use de la complicité téléspectorielle pour participer à la fiction, la série s’est construite dans une forme de mimétisme avec les nouveautés technologiques de l’époque (début des mails et des chats en ligne).

« To Love Is to Live »

La série étant inspirée de sa propre adolescence, le créateur a interrogé sa propre maturation au contact de la fiction. Grandir, c’est faire fiction, et c’est particulièrement net dans l’héritage final de la fiction à travers son Series Finale.

Dawson devient réalisateur de série et met en scène sa propre vie à travers un palimpseste de la première saison de la fiction. De son côté, Jen est rongée par un cancer qui ne laisse aucun espoir de rémission. Elle demande alors l’aide de Dawson pour enregistrer un message vidéo à destination de sa fille. Dans cette séquence, la série met en scène un double discours d’adieu qui s’adresse autant à l’enfant fictif de Jen qu’aux téléspectateurs. Ce discours en forme d’héritage symbolise la note d’intention d’une fiction qui a eu pour piliers l’imagination, l’amour et la foi. Sous le regard attristé de Dawson, Jen se livre à la caméra et révèle que la série elle-même est un héritage laissé à l’attention de celles et ceux qui l’ont regardée. Jen achève son message ainsi : « To Love Is to Live. » Un acte réflexif qui interroge la mortalité par la fiction renvoyant à notre propre condition selon Martin Julier-Costes.

Jen reprend les commandes de son récit par la fiction, elle se place au centre du cadre et raconte une vie d’épreuves. Dawson, lui, remet en scène son adolescence dans une série à l’intérieur de la série. Dans les deux situations, il est question de résilience par la fiction. La maturité devient un acte d’acceptation, l’ultime étape du deuil. La série vient clarifier un discours qui l’a toujours habité : la fiction est le seul moyen de grandir. Qu’importe qui vit, qui meurt, qui réalise ses rêves, à la fin reste la fiction.

À lire aussi : « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans

La chambre de tous les possibles

Dawson a su accompagner une génération dans le début d’un nouveau siècle avec le réconfort de sa figure tutélaire : la fiction. Dans une période pré-11 septembre (les deux dernières saisons sont diffusées après l’attentat), la série a capté un temps évanescent, le crépuscule d’une jeunesse sans iPhone, sans réseaux sociaux, où l’écran n’est encore qu’une télévision cathodique dans une chambre, objet réconfortant depuis lequel on regarde de vieux films en rêvant d’en faire de nouveaux.

La chambre de Dawson est un témoin : celle d’un monde disparu que nous avons tant aimé parce que c’est un peu aussi notre chambre. Dans cet espace, chacun a dialogué avec sa Joey ou son Dawson, en vrai ou en fiction. Cette chambre n’existe plus. Mais il nous reste la fiction.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

18.02.2026 à 17:01

Les Anglo-Saxons, grands amateurs d’anniversaires littéraires

Amy Wilcockson, Research Fellow, English Literature, Queen Mary University of London

Texte intégral (2023 mots)

Pourquoi certains écrivains traversent-ils les siècles quand d’autres sombrent dans l’oubli ? Derrière les grandes célébrations littéraires se jouent des mécanismes complexes de reconnaissance, de transmission et d’appropriation collective.

L’an dernier marquait le 250e anniversaire de la naissance de la romancière anglaise Jane Austen. La rédaction britannique de The Conversation a célébré cet important jalon littéraire avec une série d’articles et un podcast spécial, « Jane Austen’s Paper Trail ». Cette année spéciale a donné lieu à de nombreux événements de grande visibilité à travers le Royaume-Uni, des bals Régence aux projections de films, en passant par des visites thématiques et des conférences littéraires.

Mais les anniversaires littéraires ne concernent pas uniquement des auteurs célèbres et unanimement célébrés, aussi importants soient-ils. De nombreuses dates passent inaperçues, alors même que nous traversons une période faste en matière de dates clés de l’histoire littéraire.

Un grand nombre de commémorations

Les années 2020 ont été marquées par une succession de grands anniversaires liés au romantisme, notamment les bicentenaires de la mort des poètes John Keats (2021), Percy Bysshe Shelley (2022) et Byron (2024). L’anniversaire de Jane Austen, l’an dernier, a été particulièrement marquant tant l’autrice a fait l’objet d’un engouement large et enthousiaste.

Mais c’était aussi l’année du centenaire de Gatsby le Magnifique, le grand classique de l’âge du jazz, de F. Scott Fitzgerald, ainsi que de Mrs Dalloway, œuvre phare du modernisme signée Virginia Woolf. Retour à Brideshead, d’Evelyn Waugh, la Ferme des animaux, de George Orwell, et À la poursuite de l’amour, de Nancy Mitford ont tous fêté leurs 80 ans, tandis que le classique de la littérature jeunesse le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique de C. S. Lewis célébrait son 75e anniversaire. (NDT : En France, on célébrait entre autres les cent ans des Faux-Monnayeurs, de Gide, ou le centenaire de la naissance de Roger Nimier*.)

2026 ne dérogera pas à la règle

L’année 2026 sera elle aussi riche en grands anniversaires, avec notamment le tricentenaire des Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, et les 200 ans du Dernier Homme, de Mary Shelley, un roman toujours d’actualité publié en 1826 et consacré à la quasi-extinction de l’humanité après une pandémie mondiale (NDT : En France, on célébrera notamment les 50 ans de la mort d’André Malraux ainsi que les 150 ans de celle de George Sand.)

C’est aussi en 1926 que Winnie l’ourson, créé par A. A. Milne, goûtait à son premier pot de miel. La même année intronisait Agatha Christie comme reine incontestée du roman policier, lorsque le Meurtre de Roger Ackroyd, immense succès populaire, s’emparait de l’imagination du public.

Cinquante ans plus tard, son dernier roman, la Dernière Énigme, était publié à titre posthume, après sa mort le 12 janvier 1976. Des rééditions spéciales des livres de Christie, de nouveaux enregistrements en audiolivre, des conférences, des colloques, des adaptations Netflix, et même une grande exposition à la British Library ont été organisés pour célébrer ce jalon majeur de l’histoire littéraire.

Le roman d’Anne Rice Entretien avec un vampire, qui a profondément renouvelé le genre en proposant une figure vampirique plus complexe et nuancée, célèbre lui aussi les 50 ans de sa publication.

D’où vient cette envie ?

Mais pourquoi célèbre-t-on les anniversaires littéraires ? Pourquoi musées, universitaires et grand public se mobilisent-ils pour commémorer nos auteurs préférés ? Et pourquoi certains écrivains bénéficient-ils d’une attention bien plus grande que d’autres ?

D’abord, les anniversaires littéraires sont importants parce qu’ils contribuent à créer un patrimoine commun et à nourrir un sentiment d’unité au sein des communautés et des cultures. Comme l’ont observé les spécialistes de Shakespeare Monika Smialkowska et Edmund G. C King à propos des nombreuses commémorations consacrées au Barde, « chaque événement est aussi l’occasion, pour la communauté qui le commémore, de se célébrer elle-même ».

En 2016, lorsque le Royaume-Uni et le reste du monde ont commémoré le 400ᵉ anniversaire de la mort de Shakespeare, concerts de gala, émissions de pièces de monnaie commémoratives et expositions n’ont été que la partie émergée de l’iceberg. Shakespeare incarne pour beaucoup le sommet de la culture britannique, et nombreux sont ceux qui estiment que ses œuvres restent essentielles parce qu’elles nous permettent d’interroger ce que nous sommes et la place que nous occupons dans le monde.

Les grands événements historiques, eux, ne semblent pas susciter l’imaginaire collectif de la même manière. Et bien sûr, des figures majeures comme Shakespeare ou Austen deviennent universelles. Elles ne sont pas seulement des symboles de la culture britannique : leur notoriété et leur incarnation d’un certain esprit « british » se sont mondialisées. Shakespeare a ainsi été reconnu comme faisant partie de traditions états-uniennes, européennes, africaines et plus largement mondiales. Autre preuve si nécessaire en Nouvelle-Zélande où la Société Jane-Austen d’Aotearoa a célébré l’an dernier son dixième anniversaire.

Marquer ces dates permet de tisser des liens non seulement avec l’époque ou l’univers façonné par un auteur, mais aussi avec d’autres passionnés, autour d’intérêts partagés pour des genres, des textes ou des écrivains. À travers ces commémorations, ce ne sont pas seulement les auteurs que nous célébrons, mais aussi nos réseaux et nos cultures, personnelles, nationales et mondiales.

Nostalgie et tourisme littéraire

Les anniversaires littéraires sont également la manifestation parfaite de la nostalgie, ce sentiment qui consiste à penser qu’un lieu, un événement ou une période du passé est préférable au présent. Les rituels que sont les célébrations d’anniversaire en sont l’incarnation concrète.

C’est ce qui explique que des passionnés se déguisent en tenues de l’époque ou en uniformes militaires, afin de se transporter dans un temps perçu comme moins complexe. De la même manière, lire les œuvres d’un auteur, visiter sa maison ou observer les plumes et les stylos avec lesquels il écrivait invite les visiteurs à faire un pas en arrière, à entrer dans le passé et dans l’univers de l’écrivain.

Il n’est donc pas étonnant que les musées littéraires organisent des événements d’ampleur pour marquer les grandes dates liées à des auteurs majeurs. Le tourisme littéraire est en plein essor et, comme le souligne Travel Weekly, le tourisme autour de Jane Austen est – sans surprise – particulièrement en vogue en ce moment.

Si les chiffres définitifs de fréquentation n’ont pas encore été publiés, un porte-parole de la « Jane Austen’s House » (un cottage dans le Hampshire où l’autrice a vécu et créé ses six romans les plus célèbres) a indiqué qu’ils s’attendaient à dépasser leur moyenne annuelle habituelle de 40 000 visiteurs en 2025.

Ces anniversaires constituent bien sûr un puissant moteur d’attractivité à l’échelle mondiale, au point que de vastes campagnes de marketing sont construites autour de dates symboliques. Ainsi, 2017 avait été désignée par VisitEngland comme l’Année des héros littéraires « Year of Literary Heroes », tandis qu’une campagne interactive baptisée Magical Britain, accompagnée d’une carte dédiée, était lancée pour célébrer les 20 ans de la parution du premier roman Harry Potter.

Les anniversaires de livres et d’auteurs populaires stimulent ainsi l’économie locale et nationale, les visiteurs affluant vers les lieux évoqués dans les œuvres, mais aussi vers les villes natales des écrivains, leurs maisons et leurs tombes.

Mais pourquoi certains auteurs marquent-ils davantage l’imaginaire collectif que d’autres ? L’autrice et universitaire H. J. Jackson explique, dans son ouvrage consacré aux réputations romantiques, que la reconnaissance commence généralement par une édition complète des œuvres d’un écrivain. L’intérêt se développe ensuite à travers des biographies, des traductions et des adaptations. Les textes entrent dans les programmes scolaires, des sociétés se constituent au nom de l’auteur, et ce n’est qu’à ce stade que les célébrations d’anniversaire viennent consacrer l’ampleur de ses accomplissements.

Selon Jackson, pour s’imposer durablement et accéder à une renommée mondiale, un auteur doit parvenir à séduire des publics variés. Au vu de leur rayonnement solide et transversal, il y a peu de doute que Keats, Austen, Orwell et Christie continueront d’être célébrés dans cent ans.

* NDT : Une première version de cet article indiquait par erreur qu'il s'agissait du centenaire de la mort de Roger Nimier.

Amy Wilcockson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.02.2026 à 17:10

Avoir un impact positif sur son lieu de vacances : quel avenir pour le tourisme « régénératif » ?

Élodie Manthé, Maître de Conférences en Sciences de gestion, Université Savoie Mont Blanc

Texte intégral (1821 mots)

Le rêve d’un tourisme 100 % durable se heurte à une réalité plus complexe. Selon le baromètre 2026 de Skift, société d’information sur les voyages et le tourisme basée à New York, l’industrie traverse une phase de désillusion : entre inflation, priorités politiques fluctuantes et réticence des consommateurs à payer plus, les belles promesses écologiques cèdent souvent la place à une gestion de crise pragmatique. Il existe pourtant des initiatives qui permettent de garder espoir.

Dans un article récent, je m’intéresse aux travaux de l’anthropologue Marcel Mauss dans son Essai sur le don de 1925, une œuvre majeure qui éclaire la dimension sociale et symbolique des échanges et qui nous permet d’ouvrir une troisième voie pour résoudre ce dilemme. Selon cette analyse, le tourisme moderne – qui traverse une phase de désillusion – doit dépasser les solutions purement transactionnelles pour s’ancrer dans une dynamique plus humaine et équilibrée. En s’appuyant sur deux exemples extrêmes d’échange étudiés par Mauss – le potlatch et le kula –, l’article propose un outil précieux pour décrypter les excès du tourisme contemporain.

Donner, recevoir et rendre

Le potlatch, pratiqué sur la côte nord-ouest de l’Amérique et décrit au XIXᵉ siècle, consiste à accumuler des biens pour les détruire ou les distribuer de manière ostentatoire, affichant ainsi pouvoir et prestige. C’est le miroir des dérives du tourisme actuel : une surconsommation d’expériences uniques, luxueuses et « instagrammables », où l’accumulation de souvenirs spectaculaires sert de marqueur social. À l’inverse, le kula, rituel d’échange symbolique entre les îles Trobriand, incarne un modèle régénératif. Les objets circulent selon des règles précises, créant des liens durables entre les communautés.

Pour Mauss, la relation de long terme entre communautés est maintenue grâce aux dons qui circulent entre elles au cours du temps, selon un principe immuable : il faut toujours donner, recevoir, et rendre. Ces rituels reposent sur l’idée que le don est un contrat moral qui engage celui qui reçoit à rendre, non par obligation, mais par reconnaissance.

Et si nous appliquions cette philosophie au voyage ? Pour un tourisme vraiment régénératif, il faudrait s’inspirer du kula : privilégier des échanges équilibrés, où les voyageurs ne se contentent pas de consommer, mais s’engagent à respecter les lieux, valoriser les cultures et contribuer au bien-être des territoires visités. Le voyage devient alors un rituel d’échange, bien au-delà d’une simple transaction. En assumant une « dette morale », c’est-à-dire ce que l’on doit à la communauté qui nous accueille, on pose les bases d’une relation authentique et durable.

En somme, l’éthique du voyage de demain se mesure moins à ce que l’on paie qu’à ce que l’on rend. Cette idée peut sembler décalée, voire utopique, dans une société occidentale où le tourisme se réduit souvent à une transaction : on paie, on consomme, on part. Pourtant, à travers le monde, des destinations réinventent l’art du voyage en exigeant des visiteurs qu’ils s’engagent dans une relation de respect et de réciprocité. Ces initiatives, loin d’être anecdotiques, dessinent les contours d’un tourisme plus conscient, où l’hospitalité n’est plus un dû, mais un échange.

Des serments pour voyager autrement

En 2017, l’archipel de Palau, en Micronésie, a lancé une initiative pionnière : le Palau Pledge. Chaque visiteur doit signer, à son arrivée, une déclaration solennelle s’engageant à respecter et préserver l’environnement et la culture locale.

Ce « passeport moral » va au-delà des mots : il s’accompagne d’actions concrètes, comme une vidéo de sensibilisation diffusée à bord des vols vers Palau. Les enfants locaux ont même participé à sa création, renforçant son ancrage communautaire. Résultat ? Palau protège aujourd’hui 80 % de ses eaux grâce à un sanctuaire marin, tout en intégrant la conservation dans son système éducatif.

Autre exemple, inspiré du terme maori tiaki (« protéger »), la charte Tiaki Promise qui invite les voyageurs visitant la Nouvelle-Zélande à adopter des comportements responsables : minimiser leur empreinte écologique, ne laisser aucune trace et aborder la culture locale avec respect. Le serment est clair :

« Je protégerai la terre, la mer et la nature, et je traiterai la culture locale avec un esprit et un cœur ouvert. »

Citons encore l’Aloha Pledge de Kauai, inspirée d’une philosophie hawaïenne millénaire : « He Aliʻi Ka ʻĀina ; He Kauwā ke Kanaka » (« La terre est chef, l’humain est son serviteur »). Les voyageurs s’engagent à respecter la culture, les écosystèmes et les ressources naturelles, en évitant par exemple les crèmes solaires toxiques pour les coraux ou en ne prélevant ni fleurs ni roches.

L’Islande et la Finlande ont également adopté des serments similaires. Le premier, accompagné de capsules vidéo éducatives, encourage les touristes à adopter des comportements écoresponsables pour préserver les paysages islandais. Le second, porté par Visit Finland, vise à faire du pays la première destination touristique durable au monde, en intégrant le respect de l’environnement et des communautés locales.

Un changement de paradigme : le voyage comme échange, non comme consommation

Ces initiatives partagent un point commun : elles replacent l’hospitalité au cœur du voyage. Qu’il s’agisse de garder « le cœur et l’esprit ouverts » en Nouvelle-Zélande, d’interagir « avec bienveillance » à Hawaï, ou de « rester responsable » en Finlande, chaque serment reflète les valeurs profondes de la société qui l’a créé.

Loin d’être de simples effets de mode, ces engagements marquent une volonté de transformer l’état d’esprit des voyageurs. Ils rappellent que voyager, c’est entrer dans un cercle de réciprocité : on reçoit l’hospitalité comme un cadeau, et on s’engage à le rendre, ne serait-ce qu’en respectant la terre et ceux qui nous accueillent. C’est finalement une réponse concrète à l’appel du géographe français Rémy Knafou de « réinventer (vraiment) le tourisme ».

De manière très opérationnelle, Copenhague, la « capitale du cool », a transformé l’engagement écologique et social en une expérience touristique désirable. Avec son programme CopenPay, la ville danoise propose aux voyageurs de prolonger leur séjour pour participer à des actions citoyennes, en échange de récompenses locales. L’idée ? Remplacer le tourisme de consommation par un tourisme de contribution, où chaque visiteur devient acteur de la ville.

Pour s’adapter à tous les profils, Copenhague a imaginé des activités courtes et accessibles, assorties de contreparties immédiates :

ramasser des déchets (trente à soixante minutes) avec l’ONG Drop in the Ocean pour obtenir un bon de réduction de 50 % dans des hôtels du centre-ville ;

jardiner en ville, les jeudis, dans une ferme urbaine, en échange d’un café et d’une discussion avec les bénévoles ;

aider à la production de fraises en introduisant des insectes auxiliaires (une heure) pour gagner un jus de fraises frais.

Contrairement à d’autres initiatives où la responsabilité sociale reste abstraite, CopenPay mise sur l’immersion et la rencontre. Les récompenses (visites guidées, réductions, accès à des lieux insolites) ne sont pas qu’un bonus : elles transforment les touristes en contributeurs, leur offrant une expérience authentique, proche de celle des locaux.

Cette approche répond à une quête croissante d’authenticité, sans tomber dans la théâtralisation. Les actions sont utiles, courtes et peu contraignantes, mais surtout, elles créent du lien social. Comme le soulignent les recherches récentes, c’est la dimension relationnelle qui rend ces expériences mémorables et souhaitables.

On peut toutefois se demander si le tourisme durable ne représente pas non pas une rupture mais une intégration progressive des principes du développement durable dans les activités touristiques existantes. Il semble que les destinations qui s’en emparent sont déjà matures et plutôt attirantes pour une clientèle privilégiée qui évite le tourisme de masse.

Bien sûr, chaque acteur du secteur – hébergeurs, voyagistes, guides, ou même collectivités – peut adopter les principes énoncés en adaptant ses pratiques et en enrichissant son offre avec des critères responsables. D’où l’importance que des acteurs touristiques gérant d’importants flux touristiques (paquebots, centres de vacances, tour opérateurs, etc.) s’en emparent, même à petite échelle, pour avoir un impact plus conséquent, au-delà d’un marché de niche de voyageurs en quête de bien faire.

Élodie Manthé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.02.2026 à 16:58

La fermentation, entre conservation des aliments et conservatisme en ligne

Clémentine Hugol-Gential, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université Bourgogne Europe

Texte intégral (1536 mots)

Prendre le temps, cuisiner maison, fermenter ses aliments : ces pratiques séduisent aujourd’hui largement. Mais, sur les réseaux sociaux, la valorisation de la fermentation s’accompagne parfois d’une vision très normative du temps, qui peut servir de support discret à des formes contemporaines de conservatisme culturel, notamment autour de la famille et des rôles de genre.

Fermenter, c’est d’abord accepter le temps long. Laisser agir des micro-organismes invisibles, renoncer à l’immédiateté, attendre sans pouvoir totalement maîtriser le résultat. Cette temporalité singulière, au cœur des pratiques fermentaires, est loin d’être anodine. Dès le XIXe siècle, Jean Anthelme Brillat-Savarin soulignait que la gastronomie s’inscrit dans une articulation complexe entre nature, techniques culinaires et temps de la transformation. La fermentation, pratique ancestrale par excellence, matérialise cette alliance entre patience, savoir-faire, mais également transformation du vivant.

Esthétique de la lenteur

Aujourd’hui, le retour en grâce du levain, du kéfir, de la lactofermentation ou du kombucha s’inscrit dans un contexte marqué par une critique diffuse de l’accélération contemporaine. Comme l’analyse le sociologue Hartmut Rosa, la modernité se caractérise par une compression du temps, une injonction permanente à faire plus vite, plus souvent, plus efficacement, au détriment du sens.

Sur les réseaux sociaux, la fermentation est fréquemment associée à une esthétique de la lenteur : gestes répétitifs, routines domestiques, attention portée aux cycles naturels. Ces images mettent en scène un temps maîtrisé, ordonné et aussi souvent ritualisé. Le temps n’est plus seulement une contrainte biologique du processus fermentaire, il devient un marqueur moral et fait référence à un passé idéalisé. Dans ce cadre, l’appel à la tradition fonctionne dans les discours alimentaires comme un argument d’autorité. En valorisant le temps long, on naturalise certaines pratiques tout en disqualifiant implicitement d’autres rythmes de vie jugés trop rapides. Le temps devient alors un critère de distinction et la fermentation apparaît comme une réponse presque morale à l’urgence généralisée.

Temporalité domestique et assignation des rôles

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss avait déjà mis en évidence le rôle fondamental du temps dans les classifications alimentaires, en situant la fermentation du côté du « pourri », c’est-à-dire d’un état intermédiaire et culturellement ambivalent. Aujourd’hui, cette ambivalence est largement esthétisée : le temps qui transforme devient un temps qui élève. Cette morale de la lenteur prend une dimension particulière dans les contenus liés aux esthétiques « tradwife ».

Sur Instagram ou TikTok, la fermentation est souvent intégrée à une mise en scène du quotidien domestique. Le foyer y apparaît comme un espace hors de l’urgence, protégé de la frénésie extérieure. Or, ce temps long est très fortement genré. La patience, l’attention aux détails, la disponibilité temporelle sont présentées comme des qualités féminines. La fermentation devient ainsi un support symbolique pour réaffirmer une division traditionnelle des rôles. Il revient alors aux femmes le temps du soin, de l’attente et de la transmission.

Les analyses de Marie-Claire Frédéric sur la fermentation comme réaction à une société perçue comme excessivement hygiéniste et industrialisée éclairent directement ces mises en scène contemporaines. La réhabilitation du microbien s’y accompagne d’une revalorisation du temps long. Mais sur les réseaux sociaux, cette réhabilitation ne se limite pas au vivant : elle s’étend à des formes d’organisation sociale idéalisées, associant lenteur, stabilité et ordre domestique. Les esthétiques tradwife trouvent alors une forte résonance. La fermentation devient un support symbolique pour réaffirmer un foyer préservé. Dans ce dernier, le temps est d’abord genré et la nostalgie, d’un passé supposé plus stable, se rejoue à travers des gestes culinaires présentés comme naturels et surtout féminins.

Le temps comme outil de politisation discrète

L’un des traits les plus saillants de ces discours réside dans leur caractère non conflictuel. Le temps long y est présenté comme une valeur universelle associée à des registres partagés tels que le soin, la santé, l’écologie ou bien encore le respect du vivant. Cette neutralité apparente leur confère une force particulière. Comme le montrent les travaux sur la circulation des croyances en ligne, ce sont souvent les récits les plus consensuels qui véhiculent les normes sociales les plus puissantes, précisément parce qu’ils échappent à la controverse. Dans le cas de la fermentation, le temps devient ainsi un cadre normatif qui hiérarchise les manières de vivre, de produire et de consommer. À travers des gestes domestiques ordinaires et des images de routines maîtrisées, se dessine une conception implicite et naturalisée de l’ordre social avec le temps pour vertu.

Cette politisation du temps est d’autant plus efficace qu’elle s’opère à bas bruit. La fermentation agit comme un support de politisation douce, au sens où elle permet de diffuser une vision du monde sans jamais la formuler explicitement comme telle. À travers des gestes domestiques, des images de bocaux alignés ou de pains longuement façonnés à la main, apparaît une conception implicite de l’ordre social. Le temps domestique, présenté comme maîtrisé et harmonieux, est ainsi valorisé au détriment d’autres formes de temporalités plus contraintes et fragmentées.

Lorsque le temps long est associé à une morale de l’autonomie et de la responsabilité individuelle, fermenter chez soi et « prendre le temps » deviennent des marqueurs de vertu personnelle voire de bonne citoyenneté alimentaire. Cette injonction repose pourtant sur une inégalité structurelle face au temps et aux ressources, que les discours tendent à invisibiliser. Présenté comme un idéal apolitique, le temps long fonctionne alors comme un outil de régulation sociale.

Fermenter : conservateur ou conservatisme ?

Il serait évidemment erroné d’assimiler la fermentation à une idéologie conservatrice. Les travaux de Sandor Ellix Katz rappellent au contraire la diversité historique, culturelle et politique des pratiques fermentaires, souvent liées à des formes d’émancipation et de transmission collective. La fermentation n’est ni univoque, ni intrinsèquement synonyme de repli genré sur le domestique.

L’analyse des discours numériques montre pourtant la puissance idéologique de certains récits qui accompagnent les pratiques fermentaires. Le temps, érigé en ressource symbolique centrale de la fermentation, devient alors un opérateur discursif puissant. Selon la manière dont il est mis en récit, il contribue à hiérarchiser les modes de vie et à naturaliser certaines conceptions de l’ordre social. Présentés comme apolitiques, ces récits diffusent des normes d’autant plus efficaces qu’elles restent rarement nommées et semblent naturalisées.

C’est dans ce cadre que se joue, en creux, la question de la place des femmes. Ainsi, sans jamais être formulés explicitement, certains discours sur la fermentation contribuent à réactiver des représentations traditionnelles du foyer et des rôles féminins, en les enveloppant d’un vocabulaire du soin et du bon sens. Comprendre ces dispositifs discursifs permet de saisir comment des pratiques alimentaires en apparence anodines deviennent des supports de recomposition contemporaine du conservatisme, non pas en conservant des aliments, mais en contribuant à conserver, à bas bruit, certaines représentations du monde social.

Clémentine Hugol-Gential ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.02.2026 à 11:02

L’importation des comics et la crise de la bande dessinée française dans l’entre-deux-guerres

Benjamin Caraco, Chercheur associé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Université de Caen Normandie

Texte intégral (1669 mots)

L’arrivée en France des productions états-uniennes dans l’entre-deux-guerres a profondément bouleversé le paysage éditorial de la bande dessinée à l’ancienne. De nouveaux personnages, Mickey en tête, mais aussi de nouveaux univers graphiques et de nouveaux modes de narration, vont donner un coup de vieux aux images d’Épinal.

Cet article est extrait de l’ouvrage Histoire de la bande dessinée en France publié dans la collection « Repères » aux éditions La Découverte.

Dans le sillage de la Grande Guerre, l’américanisation de la culture – d’abord symbolisée par le cinéma et la musique – touche la presse enfantine dans les années 1930. La période allant de 1934 à 1940 est désignée rétrospectivement comme un âge d’or par les bédéphiles des années 1960. En particulier, « trois éditeurs mythiques, Paul Winkler, Ettore Carozzo et Cino Del Duca », sont célébrés par ces amateurs ayant grandi avec leurs publications. Ces patrons de presse sont tous d’anciens combattants, des immigrants, de sensibilité de gauche, et des entrepreneurs investissant la bande dessinée alors que sa présence est encore mal assurée en France.

L’arrivée du Journal de Mickey

Paul Winkler (1898-1982), journaliste d’origine juive né à Budapest et installé à Paris depuis 1925, est un « pionnier de l’introduction massive en France des bandes dessinées américaines » associé à la création du Journal de Mickey. En 1928, il fonde l’agence de presse Opera Mundi Press Service spécialisée dans la traduction et la revente d’interviews de personnalités. Il scelle un accord peu de temps après avec le King Features Syndicate du magnat de la presse américain William Randolph Hearst. Ce syndicate (agence de presse) dispose d’un impressionnant portefeuille de bandes dessinées : Félix le Chat, Mandrake le Magicien, Mickey, etc., et de ressources financières considérables.

Toutefois, Winkler est freiné par l’espace restreint laissé à la bande dessinée dans la presse française lorsqu’il essaie de vendre ces séries, et par le poids du modèle des images d’Épinal qui l’oblige à des adaptations de mise en page. Il noue un accord avec Hachette, qui, en tant que partenaire, lui permet de lancer le Journal de Mickey le 19 octobre 1934 à grand renfort de publicité.

Près de 350 000 exemplaires par semaine

Winkler privilégie l’humour dans ses choix et vise d’abord un public d’enfants grâce aux personnages du catalogue Disney et au comic strip américain Pim Pam Poum. Progressivement, en concurrence avec d’autres titres, le journal s’ouvre de plus en plus aux bandes dessinées d’aventures. Peu onéreux grâce à la publicité, le périodique est un succès qui tire rapidement à 350 000 exemplaires par semaine.

En 1936, Winkler lance Robinson, magazine destiné à un public plus âgé avec l’« introduction de genres ignorés par la presse enfantine française : la science-fiction et le fantastique ». Trois bandes dessinées américaines sont représentatives de ce « choix éditorial original », qui s’écarte des séries du studio Disney et met en avant l’aventure : Guy l’Éclair, Mandrake et Luc Bradefer (traduction française de Brick Bradford).

Popeye incarne le versant humoristique de ce titre qui atteint les 200 000 exemplaires hebdomadaires. Hop-là est publié par Winkler en 1937 et propose plusieurs séries en couleur dont Mac Orian et Prince Vaillant. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la réussite de Winkler est « incontestable ». Il a su conquérir le jeune public français grâce à des « illustrés structurés autour de bandes dessinées américaines ». Son succès fait rapidement des émules.

À lire aussi : Du roman gravé au roman graphique, une généalogie réinvestie

La concurrence italienne

En 1935, le magazine Jumbo offre la réplique au Journal de Mickey. L’illustré est né en Italie. Son directeur, Ettore Carozzo, dirige la succursale parisienne de la Librairie moderne. Jumbo propose des séries italiennes et anglaises avec quelques bandes dessinées américaines. Le démarrage est modeste ; le titre se modernise en 1938 en donnant une plus grande place à la production américaine (Lone Ranger). Il comprend aussi des bandes dessinées yougoslaves, comme Simbad le Marin. Carozzo édite également Aventures (1936), qui propose davantage de bandes dessinées, en particulier policières, avec pour titre phare le Fantôme du Bengale. Superman fait ses débuts français dans ces pages.

Le parcours de Cino Del Duca (1899-1967) ne se résume pas à la seule bande dessinée. Del Duca commence sa carrière en Italie, avec son frère. Il arrive en France en 1932, menacé par le fascisme en raison de son engagement à gauche, mais aussi animé par l’idée d’étendre son entreprise de presse. Il commence par la publication de romans en feuilletons, imprimant ses fascicules en Italie. En 1934, il fonde les Éditions mondiales, qui publient d’abord des ouvrages à caractère politique. Un an plus tard, son magazine Hurrah ! paraît : « Les aventures de Brick Bradford figurent en première page. Cette saga de science-fiction sera immuable jusqu’à la fin du magazine. Explorateur, aviateur, justicier et agent secret, Brick voyage dans le temps comme dans l’espace pour défendre son idéal contre les tyrans. Noble chevalier, généreux, indomptable et fidèle, il se débat dans des aventures extraordinaires. »

Spécialisé dans l’aventure, le magazine propose des bandes dessinées américaines aussi bien qu’italiennes. L’éditeur accorde peu de soin à la mise en page, tout comme au respect du droit d’auteur. Lancé à partir de 1936, L’Aventureux est un titre assez instable qui change régulièrement de format. Il comprend beaucoup de bandes dessinées d’un grand éclectisme : « Tous les genres en vogue sont publiés comme la science-fiction, l’aventure policière, l’espionnage, la guerre, le western, l’aventure historique, la féerie et l’histoire exotique. Il ne manque, là encore, que l’humour. » Les deux titres sont des succès avec 276 000 exemplaires hebdomadaires pour Hurrah ! en 1939. En parallèle, plus de 100 000 exemplaires de collections de récits complets sont vendus chaque semaine.

Réprobations morales et conséquences financières

Outre les réprobations morales qu’elle déclenche, cette arrivée de la bande dessinée américaine a des répercussions sur le paysage : elle entraîne disparitions et adaptations. La Société parisienne d’édition, bousculée, s’ouvre finalement à la « culture de masse américaine tout en préservant une large part de son identité ». Son nouveau journal, Junior (1936), inclut des bandes dessinées américaines comme Tarzan, Terry et les pirates et Futuropolis de Pellos, chef-d’œuvre de la bande dessinée de science-fiction française. L’Épatant, le titre emblématique des Offenstadt, s’arrête en revanche en 1937. Cette fin s’explique aussi par les investissements de l’éditeur dans la publication d’albums.

À lire aussi : La bande dessinée, un modèle de gentrification culturelle ?

Quand Fayard et Albin Michel cessent leurs activités dans le domaine des illustrés, les Éditions du Petit Écho de la mode parviennent à moderniser leur titre Pierrot, qui devient un « bastion de la bande dessinée française des années 1930 » avec des auteurs comme Marijac, Geruy, Liquois, Pellos, Cuvillier ou Le Rallic. De leur côté, la Semaine de Suzette et le plus récent Benjamin font le choix d’un certain conservatisme et résistent à l’américanisation. Le confessionnel Cœurs vaillants réagit en commandant les Aventures de Jo, Zette et Jocko à Hergé. Son concurrent, Mon camarade, propose davantage de bandes dessinées réalisées par des auteurs français. Toutefois, celles-ci restent influencées par le récit en images et sont très verbeuses.

Malgré leurs efforts, parfois tardifs, d’adaptation, les éditeurs français historiques restent dominés par les nouveaux entrants en termes de tirage. En 1949, le modèle dérivé des images d’Épinal est tombé en désuétude sous l’effet de l’importation de la bande dessinée américaine : « non seulement elle apporte le son par les ballons et les onomatopées diverses mais également le mouvement par des cadrages et des découpages plus dynamiques et elle libère l’image de textes qui l’encombraient ».

Benjamin Caraco ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.02.2026 à 17:00

Peut-on faire du vin en combinaison de surf ?

Magalie Dubois, Docteur en Economie du vin, Burgundy School of Business

Nicolas Depetris Chauvin, Professeur d'économie, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Petri de Beer, Lecturer and Industry Consultant, Stellenbosch University

Texte intégral (2378 mots)

Pendant que la France défend ses traditions, l’Afrique du Sud réinvente tout : vignerons surfeurs, domaines ouverts aux familles, safaris dans les vignobles. Un autre monde viticole.

Tous les ans à Stilbaai, sur la côte sud du Cap (Afrique du Sud), une compétition de surf unique au monde, la Vintners Surf Classic, réunit les vignerons sud-africains. La condition pour participer ? Apporter cinq litres de son meilleur vin rouge. Les vins collectés sont ensuite assemblés pour créer « The Big Red », édition collector vendue aux enchères au profit de Surf4Life, association qui initie les jeunes défavorisés au surf. Cette compétition incarne bien l’esprit de la viticulture sud-africaine moderne : libre, engagée et inclusive.

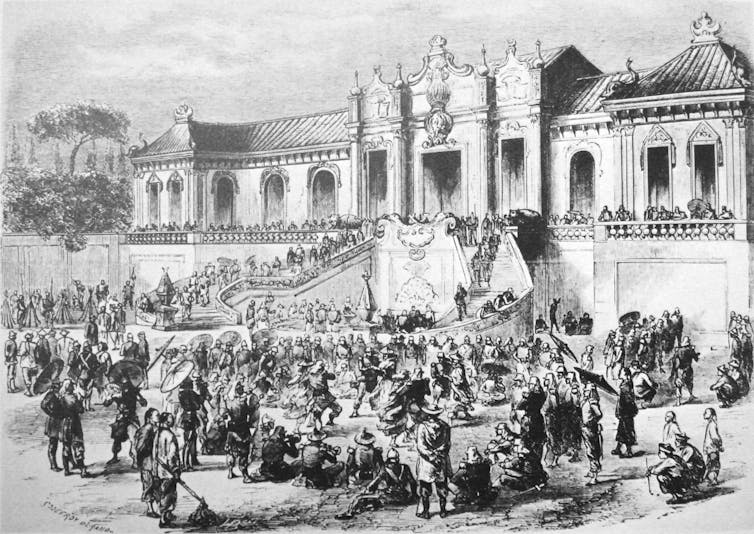

Trois siècles d’évolution viticole

L’industrie viticole sud-africaine est plus ancienne qu’on ne pourrait le croire. L’histoire débute le 2 février 1659, lorsque Jan van Riebeeck note dans son journal : « Aujourd’hui, grâce à Dieu, du vin a été fait pour la première fois à partir de raisins du Cap. » Mais c’est véritablement l’arrivée des huguenots français à partir de 1685, fuyant la persécution après la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV, qui transforme la viticulture locale. Cette même année, Simon van der Stel, commandeur puis gouverneur du Cap pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), fonde Groot Constantia (Western Cape), aujourd’hui le plus ancien domaine encore en activité du pays.

Les vignerons expérimentés de la vallée de la Loire apportent avec eux les boutures de leurs vignes, notamment le Chenin blanc. Productif, polyvalent et résistant à la chaleur, ce cépage se révèle parfaitement adapté au climat sud-africain. Aujourd’hui la production sud-africaine de chenin blanc représente plus de 50 % de la production mondiale. En 2016, la viticultrice Rosa Kruger lance Old Vine Project, premier programme au monde à certifier l’âge des vignes avec leur date de plantation.