03.02.2026 à 17:14

Addicts à nos écrans : et si tout avait commencé avec la télé en couleurs ?

Jean-Michel Bettembourg, Enseignant, Métiers du multimédia et de l'Internet, Université de Tours

Texte intégral (1882 mots)

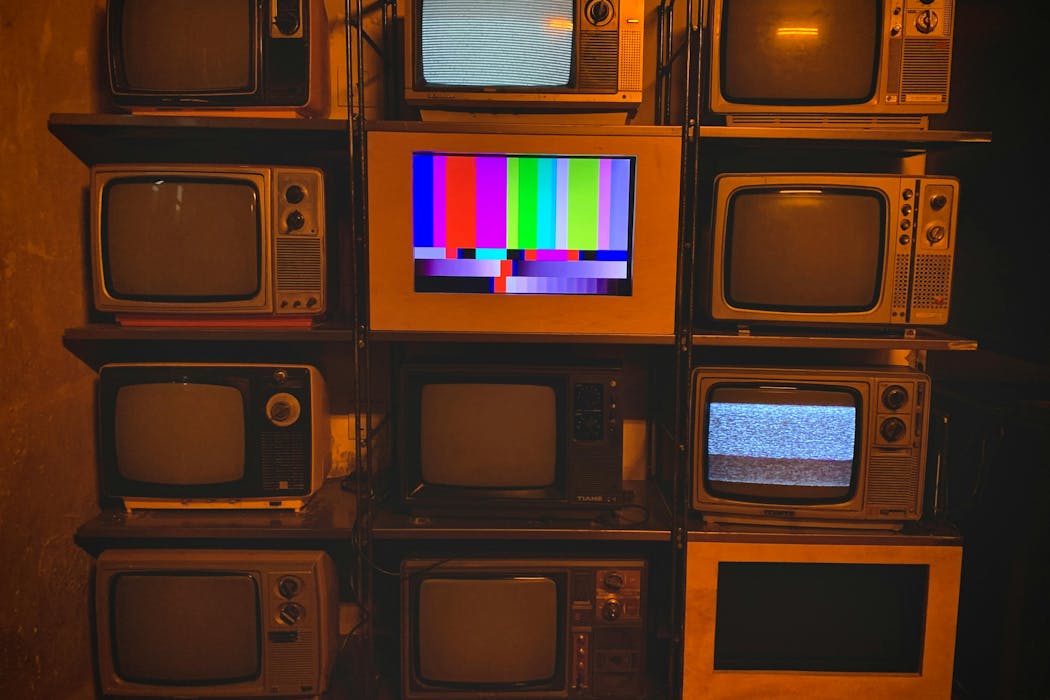

Octobre 1967, le premier programme en couleurs est diffusé sur la deuxième chaîne de l’ORTF (aujourd’hui, France 2). Pourtant, la démocratisation de la télévision couleur a pris de nombreuses années, pour s’imposer à la fin des années 1980 dans quasiment tous les foyers de France, créant une forme de séduction qui se poursuit peut-être aujourd’hui à travers l’addiction aux écrans.

Le 1er octobre 1967, dans quelques salons français, le monde bascule avec l’avènement de la télévision en couleurs : une révolution médiatique, mais aussi politique, sociale et culturelle.

Cette première diffusion a lieu sur la deuxième chaîne de l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Mais la télévision en couleurs, au début, n’est pas à la portée de tous. Pour la grande majorité des Français, elle reste un rêve inaccessible. Il y a, d’un côté, une ambition nationale immense pour promouvoir cette vitrine de la modernité et, de l’autre, une réalité sociale qui reste encore largement en noir et blanc.

La décision, très politique, vient d’en haut. La couleur n’était pas qu’une question d’esthétique, et le choix même de la technologie, le fameux procédé Sécam, est une affaire d’État. Plus qu’une décision purement technique, le choix d’un standard de télé est en réalité une affaire de souveraineté nationale.

Pour comprendre ce qui se joue, il faut se replacer dans le contexte de l’époque. Dans la période gaullienne, le maître mot, c’est l’indépendance nationale sur tous les fronts : militaire, diplomatique, mais aussi technologique.

Un standard très politique

Pour le général de Gaulle et son gouvernement, imposer un standard français, le Sécam, est un acte politique aussi fort que de développer le nucléaire civil ou plus tard de lancer le programme Concorde. La France fait alors face à deux géants : d’un côté le standard américain, le NTSC, qui existe déjà depuis 1953, et le PAL, développé par l’Allemagne de l’Ouest. Choisir le Sécam, c’est refuser de s’aligner, de devenir dépendant d’une technologie étrangère.

L’État investit. Des millions de francs de l’époque sont investis pour moderniser les infrastructures, pour former des milliers de techniciens et pour faire de la deuxième chaîne une vitrine de cette modernité à la française. Sécam signifie « Séquentiel couleur à mémoire », un système basé sur une sorte de minimémoire tampon avant l’heure, qui garantit une transmission sur de longues distances et des couleurs stables qui ne bavent pas.

Le pari est audacieux, car si la France opte ainsi pour un système plus robuste, cela l’isole en revanche du reste de l’Occident. Le prix à payer pour cette exception culturelle et technologique est double. Tout d’abord, le coût pour le consommateur : les circuits Sécam étaient beaucoup plus complexes et donc un poste TV français coûtait entre 20 et 30 % plus cher qu’un poste PAL, sans compter les problèmes d’incompatibilité à l’international. L’exportation des programmes français est acrobatique : il faut tout transcoder, ce qui est coûteux et entraîne une perte de qualité. Et ce coût, justement, nous amène directement à la réalité sociale de ce fameux 1er octobre 1967.

Fracture sociale

D’un côté, on avait cette vitrine nationale incroyable et, de l’autre, la réalité des salons français. Le moment clé, c’est l’allocution du ministre de l’information Georges Gorse qui, ce 1er octobre 1967, lance un sobre mais historique « Et voici la couleur… ». Mais c’est une image d’Épinal qui cache la fracture.

Le prix des télévisions nouvelle génération est exorbitant. Un poste couleur coûte au minimum 5 000 francs (soit l’équivalent de 7 544 euros, de nos jours). Pour donner un ordre de grandeur, le smic de l’époque est d’environ 400 francs par mois … 5 000 francs, c’est donc plus d’un an de smic, le prix d’une voiture !

La démocratisation a été extrêmement lente. En 1968, seuls 2 % des foyers environ étaient équipés, et pour atteindre environ 90 %, il faudra attendre jusqu’en… 1990 ! La télévision couleur est donc immédiatement devenue un marqueur social. Une grande partie de la population voyait cette promesse de modernité à l’écran, mais ne pouvait pas y toucher. La première chaîne, TF1, est restée en noir et blanc jusqu’en 1976.

Cette « double diffusion » a accentué la fracture sociale, mais en même temps, elle a aussi permis une transition en douceur. Le noir et blanc n’a pas disparu du jour au lendemain. Et une fois ce premier choc encaissé, la révolution s’est mise en marche.

La couleur a amplifié de manière exponentielle le rôle de la télé comme créatrice d’une culture populaire commune. Les émissions de variétés, les feuilletons, les jeux et surtout le sport, tout devenait infiniment plus spectaculaire. L’attrait visuel était décuplé. Lentement, la télévision est devenue le pivot qui structure les soirées familiales et synchronise les rythmes de vie. Et en coulisses, c’était une vraie révolution industrielle. L’audiovisuel s’est professionnalisé à une vitesse folle. Les budgets de production ont explosé.

Cela a créé des besoins énormes et fait émerger de tout nouveaux métiers, les étalonneurs, par exemple, ces experts qui ajustent la colorimétrie en postproduction. Et bien sûr, il a fallu former des légions de techniciens spécialisés sur la maintenance des caméras et des télés Sécam pour répondre à la demande. Dans ce contexte, l’ORTF et ses partenaires industriels, comme Thomson, ont développé des programmes ambitieux de formation des techniciens, impliquant écoles internes et stages croisés.

Le succès industriel est retentissant. L’impact économique a été à la hauteur de l’investissement politique initial. L’État misait sur la recherche et le développement. Thomson est devenu un leader européen de la production de tubes cathodiques couleur, générant des dizaines de milliers d’emplois directs dans ses usines. C’est une filière entière de la fabrication des composants à la maintenance chez le particulier qui est née.

Et puis il y a eu le succès à l’exportation du système. Malgré son incompatibilité, le Sécam a été vendu à une vingtaine de pays, notamment l’URSS.

La place des écrans dans nos vies

Mais en filigrane, on sentait déjà poindre des questions qui nous sont très familières aujourd’hui, sur la place des écrans dans nos vies. C’est peut-être l’héritage le plus durable de la télévision en couleurs. La puissance de séduction des images colorées a immédiatement renforcé les craintes sur la passivité du spectateur. On commence à parler de « consommation d’images », d’une « perte de distance critique ».

Le débat sur le temps d’écran n’est pas né avec les smartphones, mais bien à ce moment-là, quand l’image est devenue si attractive, si immersive, qu’elle pouvait littéralement « capturer » le spectateur. La télé couleur, avec ses rendez-vous, installait une logique de captation du temps.

Et avec l’arrivée des premières mesures d’audience précises à la fin des années 1960, certains observateurs parlaient déjà d’une forme d’addiction aux écrans. La couleur a ancré durablement la télévision au cœur des industries culturelles, avec le meilleur des créations audacieuses et le moins bon, des divertissements certes très populaires mais de plus en plus standardisés.

L’arrivée de la couleur, c’était la promesse de voir enfin le monde « en vrai » depuis son salon. Cette quête de réalisme spectaculaire, de plus vrai que nature, ne s’est jamais démentie depuis, de la HD à la 4K, 6K et au-delà. On peut alors se demander si cette promesse initiale vendue sur un écran de luxe ne contenait pas déjà en germe notre rapport actuel à nos écrans personnels ultraportables, où la frontière entre le réel et sa représentation est devenue une question centrale.

Jean-Michel Bettembourg ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.02.2026 à 16:21

Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi

Isabelle Horvath, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université de Haute-Alsace (UHA)

Gaëlle Dechamp, Maître de Conférences Habilitée à Diriger des Recherches, Sciences de Gestion et du Management, Grenoble INP - UGA

Texte intégral (2125 mots)

Mère de trois enfants, chanteuse lyrique et codirectrice d’une association dont la double activité porte sur la médiation culturelle et la création de spectacles lyriques, Caroline jongle avec ses différentes activités et identités au quotidien. Deux chercheuses en entrepreneuriat artistique et culturel ont conduit avec elle un travail pour comprendre quelles stratégies elle mettait en place, loin du modèle classique et malgré les obstacles rencontrés, dans un contexte de baisse des subventions culturelles en France.

L’entrepreneuriat artistique et culturel associe le monde de l’entreprise au monde de la culture. Dans la presse professionnelle, notamment celle du spectacle vivant, dans les associations ou encore dans les réunions stratégiques d’établissements culturels, on en parle de plus en plus pour trouver une solution aux difficultés de financement, de production et de diffusion des œuvres. L’entrepreneuriat artistique et culturel consiste à développer de manière structurée un projet dans le domaine des arts et de la culture en conciliant la dimension artistique avec la dimension économique.

Il génère à la fois des valeurs symboliques, telles que la création et la diffusion de formes esthétiques, et des valeurs économiques parce que l’art se produit, se vend, s’achète et, ainsi, qu’il est à l’origine d’emplois, de métiers avec un poids économique direct en France de 2 %. L’entrepreneuriat créatif et culturel suscite de plus en plus d’intérêt, car la baisse des subventions pour financer la culture n’est pas simplement une mauvaise passe, mais un sujet qui questionne sur les modèles économiques à inventer sans vendre son âme au diable. Il s’agit plutôt de considérer que tous les dispositifs de gestion et managériaux sont au service des arts et de la culture et non l’inverse.

Le casse-tête des femmes entrepreneures dans la culture

Cette donne est commune à tous les acteurs du secteur. Mais quand on est une femme, qui plus est une mère, autrement appelée « mampreneure », transformer la tension en dynamique devient un défi qui relève parfois du casse-tête. Selon l’Indice entrepreneurial français de 2023, 28 % des femmes sont inscrites dans une dynamique entrepreneuriale (projet de création, création ou reprise d’entreprise) contre 37 % des hommes. Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, 39,6 % des entreprises individuelles sont créées par des femmes et 60,4 % par des hommes. La motivation des femmes à devenir entrepreneures repose sur trois facteurs : la nécessité pour assurer les besoins primaires du foyer ; un choix de carrière pour davantage se réaliser ; la conciliation famille-travail.

Dans le cas des mampreneures, les trois facteurs se combinent, cependant rechercher une situation professionnelle pour répondre à un besoin de réalisation de soi est premier. Dans le secteur artistique et culturel, ces femmes sont 32 % à être intermittentes avec une organisation de travail discontinue. Les mampreneures font face à une précarité plus importante que tout autre intermittent. Elles sont appelées aussi « matermittentes » ; leur nombre n’est pas recensé. Le collectif du même nom s’engage pour une reconnaissance de ce statut particulier.

Au-delà des conditions matérielles, les particularités des mampreneures artistes concernent leur organisation en millefeuille avec une « interdépendance des temps » individuels, familiaux et professionnels. Comment réussir le triple défi d’être à la fois femme, artiste et entrepreneure ?

Pour le relever, il faut inventer ses propres outils. C’est ce que Caroline a fait. Nous l’avons rencontrée et nous avons cherché à comprendre comment s’est construit son parcours entrepreneurial.

Comment tout concilier ?

Caroline est à la fois docteure en sciences de gestion et du management, chanteuse lyrique et co-directrice de l’association Brins de Voix dont la double activité porte sur la médiation culturelle et la création de spectacles lyriques. Au moment de sa fondation, Caroline a un bébé d’un an, elle en aura deux autres par la suite. Elle est intermittente du spectacle, donc non salariée.

Notre mampreneure doit relever deux défis qui caractérisent l’entrepreneure artistique : concilier deux rôles qui peuvent paraître incompatibles, à savoir créer et entreprendre ; articuler une vie personnelle avec une vie professionnelle, marquée dans le spectacle vivant par un rythme atypique à cause des horaires décalés et des absences dues aux tournées. Caroline s’est alors retrouvée devant la nécessité d’innover, pour articuler son parcours, en matière d’outillage managérial, qui, sans donner une réponse unique, constitue une ouverture dont d’autres mampreneures artistes peuvent s’inspirer. Nous avons étudié ce processus entrepreneurial à partir d’une approche autoethnographique, c’est-à-dire de l’analyse de l’expérience mise en récit par l’auteur, et de l’éclairage par la théorie de l’effectuation.

Cette théorie est bien adaptée aux contextes d’incertitude car elle propose une alternative aux modèles rationnels de l’entrepreneuriat. Elle privilégie l’intuition à la logique causale, le processus de création de l’avenir à sa prédiction, les transformations successives à l’élaboration d’un modèle d’affaires. Ainsi repose-t-elle sur cinq principes : faire avec ses moyens (1) ; définir les pertes acceptables (2) ; privilégier les partenariats (3) ; être ouvert aux surprises (4) ; créer son propre univers (5).

Un parcours jonché de difficultés

Le parcours entrepreneurial de Caroline est jonché de difficultés qu’elle réussit à dépasser grâce à sa capacité à inventer des outils de gestion et des dispositifs organisationnels qui peuvent servir d’inspiration aux mampreneures artistes du spectacle vivant.

Le critère physique est souvent pris en compte lors des auditions ; la femme, plus que l’homme, doit ressembler à l’image du rôle à interpréter. Le cycle hormonal a un impact sur la qualité vocale ; la durée de carrière est plus courte que pour les hommes à cause des changements de tessiture. Les obstacles sont liés aussi à la garde des enfants, car les horaires et les déplacements sont mal adaptés à une vie de famille et encore moins à une situation d’urgences médicales ; il est impossible d’amener son enfant en coulisses sans nourrice et, enfin, un enfant non gardé est synonyme d’absence de la chanteuse et donc d’annulation de spectacle, ce qui n’est pas envisageable. La fatigue engendrée par l’absence de sommeil et les grossesses peuvent altérer les performances de l’artiste. Les interruptions de carrière pendant le congé maternité ont une incidence sur la poursuite des contrats ; les artistes susceptibles de devenir mères se voient parfois refuser des contrats, car elles représentent un risque d’absence pour les employeurs. En cela, le secteur des arts et de la culture ne diffère pas des résultats d’études sur le lien entre le risque de maternité et les opportunités d’embauche.

Devant ce carrefour de contraintes et pour tracer une trajectoire dynamique, Caroline a développé les dispositifs suivants que nous mettons en perspective avec les axes de la théorie de l’effectuation : elle a créé son entreprise (5) pour réussir à articuler sa vie personnelle avec sa vie professionnelle (2) avec les moyens dont elle dispose (1), notamment les connaissances qu’elle a de la gestion et du management des équipes et l’intégration de ses contraintes personnelles. Elle a rapidement créé un réseau (3) avec, à la clé, des rencontres inattendues (4).

Concrètement, elle a mis en place des réunions points d’étapes avec les membres du conseil d’administration de son association ; organisé un coaching personnalisé pour gérer son temps et ses priorités ; élaboré un outil d’acceptation de contrat avec des critères pour justifier un refus ou une acceptation et ainsi rationaliser sa charge de travail ; prévu des « doublures » dès le début de la création d’un spectacle pour anticiper les arrêts maladies, les congés maternité ou les absences non programmées. Une fois par semaine, elle échange avec son conjoint sur les contraintes organisationnelles et la répartition des charges afin de maintenir un équilibre de couple. Caroline a aussi développé un réseau d’entraide entre parents pour trouver des solutions de gardes partagées et réduire les coûts afférents.

Ces dispositifs de gestion ont permis à Caroline d’atteindre son triple objectif : chanter, gérer et éduquer, tout en développant son activité.

La capacité à entreprendre malgré les écueils

L’exemple de Caroline, en tant que femme, mère, entrepreneure et artiste, n’est pas un cas isolé. D’autres, comme la pianiste Pauline Chenais, témoignent de cette imbrication de vies, des écueils contre lesquels se fracasse l’unité de vie personnelle et de vie professionnelle, par exemple quand des organisateurs de spectacle sont peu conciliants devant l’artiste qui emmène son enfant dans les coulisses pour pouvoir l’allaiter avant de monter sur scène.

Caroline, artiste-entrepreneure, a créé des outils ou des dispositifs de gestion essentiels pour les prises de décision, qui guident et structurent une démarche entrepreneuriale que l’on peut qualifier d’augmentée. En effet, ils deviennent des instruments de réalisation de projets, des « médiateurs de sens » et comme l’expliquent les chercheurs Sarasvathy et Germain :

« Vous commencez avec le monde tel qu’il est, simplement la petite partie qui vous est accessible en particulier, et vous effectuez sur lui une série de transformations effectives qui aboutissent à la création de nouveaux mondes imaginés, inimaginés et même inimaginables. » (Traduit par les auteurs de l’article.)

Si, depuis 2017, le ministère de la culture œuvre pour lutter contre les discriminations liées au sexe et au genre, il n’existe pas d’études pour rendre compte du parcours entrepreneurial des mampreneures. Le cas de Caroline nous a permis de plonger dans un processus d’élaboration d’outillage qui, sans être un modèle et encore moins une recette, témoigne d’une capacité à entreprendre. Un exemple sans doute inspirant pour d’autres femmes artistes et entrepreneures.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

01.02.2026 à 07:58

Avec « KPop Demon Hunters », les Coréennes tiennent l’épée, le micro — et peut-être bientôt un Oscar

Hyounjeong Yoo, Instructor, School of Linguistics and Language Studies, Carleton University

Texte intégral (1840 mots)

Succès critique et populaire, « KPop Demon Hunters » s’inscrit dans l’essor mondial de la Hallyu, la « vague coréenne ». Le film met en lumière le rôle central des femmes et du folklore coréen dans une culture longtemps reléguée aux marges du récit occidental.

Quand j’étais enfant en Corée du Sud, le Nouvel An commençait souvent par une chanson bien connue : « Kkachi Kkachi Seollal ». Seollal désigne le Nouvel An lunaire, l’une des fêtes familiales les plus importantes en Corée, et kkachi signifie « pie », un oiseau associé à la chance et aux nouveaux départs heureux.

En chantant cette chanson, pensions-nous, nous invitions des visiteurs bienveillants à entrer dans la maison. Pour mes frères et sœurs et moi, ces visiteurs étaient le plus souvent nos grands-parents, et leur arrivée était synonyme de chaleur, de continuité et de sentiment d’appartenance à une même communauté.

Des décennies ont passé,je vis désormais au Canada, loin de mon pays d’origine, et ces visites sont devenues rares. Pourtant, j’ai l’impression que la pie est revenue, cette fois sur un écran vu partout dans le monde.

Le film d’animation de Netflix KPop Demon Hunters suit les aventures d’un groupe fictif de K-pop, Huntrix, dont les membres chassent des démons la nuit. Il vient d’obtenir une nomination aux Oscars, dans les catégories meilleur film d’animation et meilleure chanson originale, après avoir déjà remporté plusieurs Golden Globes.

Le film a été créé par la réalisatrice coréano-canadienne Maggie Kang. La production musicale est assurée par Teddy Park, et les voix sont celles d’acteurs et d’actrices américano-coréens, dont Arden Cho, Ji-young Yoo et Audrey Nuna.

Je m’intéresse à la façon dont KPop Demon Hunters ouvre une nouvelle phase de la Hallyu, la « vague coréenne », où le folklore et le travail musical des femmes se croisent pour bousculer la place longtemps marginale des récits asiatiques dans les médias occidentaux.

Le folklore comme autorité culturelle

L’un des aspects les plus marquants du film est l’usage assumé de symboles coréens. Les chasseuses de démons portent des gat — des chapeaux traditionnels en crin de cheval associés aux lettrés sous la dynastie Joseon — et combattent les esprits maléfiques aux côtés du tigre, longtemps considéré comme un esprit protecteur de la Corée. Ces éléments marquent une prise de position culturelle.

Historiquement, le cinéma et l’animation occidentaux ont souvent cantonné les personnages asiatiques à des stéréotypes ou les ont purement et simplement effacés par des pratiques de whitewashing.

À l’inverse, KPop Demon Hunters place le folklore coréen au cœur de son récit. Le gat évoque la dignité et la discipline ; le tigre incarne la protection et la résilience. Ensemble, ils viennent contester l’idée persistante selon laquelle les productions grand public portées par des personnages asiatiques seraient nécessairement de niche ou de moindre valeur.

En recourant à des références clairement coréennes — comme le style satirique de la peinture minhwa incarné par le tigre Derpy — le film s’ancre fermement dans un contexte coréen bien précis, qui n'a rien à voir avec une esthétique panasiatique vague.

Une lignée matrilinéaire de survie

L’un des moments forts du film se trouve dans la séquence d’ouverture. À travers une succession rapide de figures chamaniques, de flappers et d’artistes de l’ère disco, la séquence peut se lire comme un hommage matrilinéaire aux musiciennes coréennes, de génération en génération.

Comme le souligne l’autrice Iris (Yi Youn) Kim, en s’appuyant sur une conférence de la chercheuse en études asiatico-américaines Elaine Andres, cette lignée fait écho à l’histoire bien réelle des Kim Sisters, souvent présentées comme le premier groupe féminin coréen à connaître un succès international. Après la mort de leur père pendant la guerre de Corée, les sœurs furent formées par leur mère, la célèbre chanteuse Lee Nan-young — connue notamment pour la chanson anticoloniale « Tears of Mokpo » — et se produisirent sur les bases militaires américaines pour gagner leur vie.

Les Kim Sisters sont ensuite devenues des habituées de l’émission The Ed Sullivan Show, séduisant le public américain tout en composant avec des attentes racistes qui cantonnaient les femmes asiatiques à des figures jugées accessibles, inoffensives et exotiques.

Le travail symbolique de la représentation nationale

Le groupe fictif Huntrix s’inscrit dans cet héritage. À l’image des Kim Sisters, ses membres sont censées incarner la discipline, le professionnalisme et la Corée elle-même aux yeux du public.

Le film montre ainsi le groupe face à la discipline rigoureuse qui leur est imposée, contraintes de maintenir une image publique irréprochable tout en étouffant leurs vulnérabilités personnelles afin d’assumer leur double rôle d’idoles et de protectrices. À un niveau méta-narratif, Huntrix est également présenté comme un représentant de la Corée du Sud, à travers l’usage de symboles du folklore du pays comme le gat et le tigre.

En tant qu’« ambassadrices culturelles », à l’écran comme en dehors, les membres de Huntrix ne se contentent pas de divertir : elles assument aussi la charge symbolique de représenter une nation face à un public mondial.

En inscrivant cette filiation dans un film d’animation grand public, KPop Demon Hunters reconnaît que le succès mondial de la K-pop repose sur des décennies de travail, de sacrifices et de négociations menées par des femmes face aux structures de pouvoir occidentales.

Au-delà du soft power

Le succès du film s’inscrit dans la poursuite de l’expansion de la Hallyu dans les médias mondiaux. Le cinéma et les séries sud-coréens ont déjà transformé les perceptions à l’international, avec des œuvres majeures comme Parasite et des séries diffusées à l’échelle mondiale comme Squid Game. Netflix s’est en outre engagé publiquement à investir des centaines de millions de dollars dans les contenus coréens, signe que cette dynamique culturelle est structurelle plutôt que passagère.

KPop Demon Hunters montre comment la culture populaire coréenne circule désormais avec fluidité entre différents médias — musique, animation, cinéma et plateformes de streaming — tout en conservant une forte spécificité culturelle. L’accueil du film remet en cause l’idée tenace selon laquelle les récits ancrés dans des expériences asiatiques manqueraient de portée universelle.

La reconnaissance, à elle seule, ne suffit pas à effacer les inégalités, pas plus qu’elle ne démantèle les hiérarchies racialisées à l’œuvre dans les industries médiatiques mondiales. Mais une visibilité durable peut faire la différence. Des travaux montrent qu’une exposition répétée à des représentations multidimensionnelles et humanisées de groupes marginalisés contribue à réduire les biais raciaux, en normalisant la différence plutôt qu’en l’exotisant.

Tenir l’épée et le micro

Si le film s’inscrit dans des histoires culturelles marquées par la présence militaire américaine et la politique de la guerre froide, il reconfigure ces héritages à travers un récit diasporique qui place les voix et les points de vue coréens au centre.

La promesse de la pie est enfin tenue. Les personnages coréens ne sont plus de simples « invités » ni des figures secondaires dans l’histoire des autres. Ils sont désormais les protagonistes — tenant l’épée, le micro et, peut-être un jour, un Oscar.

Récemment, je me suis surprise à revoir KPop Demon Hunters en mangeant du gimbap et des nouilles instantanées, les mêmes plats réconfortants que partagent les personnages à l’écran. Le moment était simple, mais chargé de sens.

Il m’a rappelé une remarque faite un jour par l’un de mes étudiants : une exposition de cette ampleur permet à celles et ceux qui se sont longtemps sentis blessés par l’exclusion de se sentir enfin regardés.

Hyounjeong Yoo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview