18.12.2025 à 14:57

Les Nabatéens ont-ils fêté Noël plusieurs siècles avant les chrétiens ?

Christian-Georges Schwentzel, Professeur d'histoire ancienne, Université de Lorraine

Texte intégral (3481 mots)

Dans l’ouvrage intitulé « Panarion » où il recense ce qu’il considère comme des hérésies, Épiphane de Salamine, théologien chrétien du IVᵉ siècle, nous apprend qu’une fête nocturne se déroulait chaque année à Pétra, capitale du royaume des Nabatéens, au sud de l’actuelle Jordanie, pour y célébrer la naissance du dieu Doushara (Dousarès, en grec).

Le site archéologique de Pétra, mondialement célèbre, est visité chaque année par de nombreux touristes.

Mais les Nabatéens, peuple arabe de l’Antiquité, sont bien moins connus du grand public que les extraordinaires vestiges de leur antique cité. Entre la fin du IVe siècle avant notre ère et 106 de notre ère, date de leur intégration dans l’Empire romain, ils ont pourtant dominé un très vaste territoire depuis le sud de la Syrie jusqu’à l’oasis d’al-Ula, aujourd’hui en Arabie saoudite, en passant par le Néguev et le Sinaï. Leur souverain, commandant d’une puissante armée, était reconnu comme le « roi des Arabes », écrit l’historien antique Flavius Josèphe. Il ne régnait pas seulement sur les Nabatéens, mais aussi sur d’autres peuples qui étaient ses vassaux.

Le mot « arabe » est, quant à lui, apparu pour la première fois sous la forme Aribi, au IXe siècle avant notre ère, dans des textes assyriens.

C’est un terme général, comme « grec » ou « gaulois ». Parmi les Grecs, on compte les Ioniens, les Doriens… Parmi les Gaulois, les Arvernes, les Éduens… De même, parmi les peuples arabes de l’Antiquité, il y avait les Nabatéens, mais aussi les Thamoudéens, les Minéens, les Lihyanites…

Doushara, dieu de la montagne

Le principal dieu des Nabatéens se nomme Doushara. Il est le protecteur des souverains, comme le proclament quelques inscriptions nabatéennes. Son nom veut dire « Celui du Shara », appellation d’une montagne près de Pétra. Un « sommet très élevé d’Arabie », écrit Etienne de Byzance, auteur du VIᵉ siècle.

Doushara n’est donc pas un nom à proprement parler, mais une expression désignant un statut suprême. Elle signifie que Doushara est le dieu qui se trouve au sommet de la montagne. Un lieu élevé qui rappelle le mont Sinaï où se manifeste le dieu de Moïse, dans l’Exode. De même, le Dieu de la Bible n’a pas de véritable nom : il est le Seigneur, l’Éternel.

Les Nabatéens ont en commun avec les Hébreux une même réticence à nommer la divinité. C’est une caractéristique des religions sémitiques, alors qu’en Grèce antique ou à Rome, les dieux possèdent des noms propres : Zeus, Jupiter, Apollon…

Adorer des pierres

Un des rites les plus courants de la religion nabatéenne est l’adoration de pierres dressées, considérées comme sacrées, qu’on appelle « bétyles ». Le terme vient de l’araméen bet-el qui signifie littéralement « maison de dieu », parce qu’on pensait qu’une divinité ou des parcelles de divinité pouvaient se trouver à l’intérieur.

Le plus célèbre bétyle biblique est la pierre de Jacob, fils d’Isaac et petit-fils d’Abraham, dans la Genèse (Genèse 28, 17-22).

Jacob fait de cette pierre son chevet. Il pose sa tête dessus et s’endort. Pendant son sommeil, il voit en songe « une échelle dont le sommet touchait le ciel ». À son réveil, il comprend que la pierre sur laquelle il a dormi est sacrée, la redresse comme une stèle et verse de l’huile en son sommet. Puis il nomme le lieu « Béthel ».

Les Nabatéens, eux, n’utilisent pas le terme « bétyle » pour désigner les pierres auxquelles ils rendent un culte. Ils emploient le mot nésiba qui veut dire « dressé » et évoque un pilier ou une stèle. Mais la pratique est la même.

Plusieurs de ces idoles, généralement quadrangulaires, ont été retrouvées à Pétra. On connaît aussi leurs formes, grâce à des représentations sculptées sur des rochers, à Pétra, ou encore à Hégra, importante ville nabatéenne dans l’oasis d’al-Ula. Les fidèles s’arrêtaient devant ces reliefs rupestres pour prier et se prosterner.

L’idole de Doushara

Le principal bétyle nabatéen se dressait, au cœur même de Pétra, dans un grand temple, nommé aujourd’hui Qasr al-Bint (« Château de la fille ») en arabe. Ce sanctuaire est un édifice de plan carré, haut d’une vingtaine de mètres. À l’intérieur, dans la salle centrale, se dressait le bétyle de Doushara, au sommet d’une plate-forme. L’encyclopédie byzantine nommée Souda nous en donne une description assez précise, bien qu’elle ait été composée plusieurs siècles après la destruction du temple. L’ouvrage s’appuie sur des écrits antérieurs, aujourd’hui perdus.

L’idole, peut-on lire, était une pierre quadrangulaire de couleur noire sans image divine. Sa hauteur était de quatre pieds (environ 1 mètre 20) et sa largeur de deux pieds (60 centimètres). Elle se dressait sur un socle doré.

Le texte nous donne la description d’une idole aniconique qui manifeste symboliquement la présence du dieu. La couleur noire laisse penser qu’elle était peut-être taillée dans une météorite. La Souda précise que les fidèles lui offraient des sacrifices et versaient sur elle le sang des victimes, en guise de libation.

Ces sacrifices avaient lieu hors du temple. Sur une vaste esplanade qui précède le sanctuaire a été retrouvé un autel, de 3 mètres de haut, qui était plaqué de marbre. C’est là que se déroulaient les principaux sacrifices offerts par les souverains nabatéens à Doushara pour le bonheur de leur royaume et de leurs sujets. Les animaux destinés au dieu y étaient amenés et égorgés, sans doute des bœufs, des brebis, peut-être aussi des chameaux.

Le chameau était, en effet, un animal étroitement associé au grand dieu. On recueillait ensuite le sang des bêtes sacrifiées pour aller en asperger le bétyle à l’intérieur du temple.

Fils de la Vierge et Unique enfant du Seigneur

Au cours de la grande fête annuelle célébrant la naissance de Doushara, évoquée par Épiphane de Salamine, les fidèles chantaient en arabe, nous dit l’auteur, un hymne à la mère de Doushara dite Chaamou, c’est-à-dire « Jeune fille » ou « Vierge ». Doushara, fils de la Vierge, était quant à lui surnommé « l’Unique enfant du Seigneur » (Épiphane de Salamine, Panarion II, 51, 22, 11).

Cette ressemblance frappante entre Doushara et Jésus, lui aussi né d’une conception virginale, explique pourquoi Épiphane a cru bon d’évoquer ce « Noël » nabatéen. Rappelons que le mot « Noël » nous vient du latin Natalis dies qui signifie « Jour de la naissance ». Épiphane de Salamine entendait ainsi condamner la religion des Nabatéens qui pouvait apparaître comme concurrente du christianisme.

Le danger pour le théologien était aussi que les détracteurs de la religion du Christ accusent les auteurs chrétiens de plagiat, le culte de Doushara étant antérieur de plusieurs siècles à celui de Jésus. Les chrétiens ne possédaient pas le monopole du thème de la conception virginale. Épiphane, retournant ces accusations, s’emploie à délégitimer la religion nabatéenne considérée comme une hérésie et une parodie païenne de la seule vraie religion à ses yeux.

Cette perspective apologétique nous a fort heureusement transmis quelques bribes des croyances nabatéennes qui ne seraient sans doute jamais parvenues jusqu’à nous sans cette similitude frappante entre les deux religions.

La fête de Noël de Doushara

Le passage est également très instructif dans la mesure ou Épiphane de Salamine y mentionne trois lieux où la fête de Noël de Doushara était célébrée : le grand temple de Pétra, nous l’avons dit, mais aussi le sanctuaire de la ville nabatéenne d’Elousa dans le Néguev, et enfin le temple de Koré, fille de Déméter, à Alexandrie. Koré, dont le nom signifie « Jeune fille », était considérée comme l’équivalent grec de la Chaamou.

Elle était adorée à Alexandrie, nous dit Épiphane, en tant que Vierge mère d’un jeune dieu incarnant l’Éternité que les Grecs nommaient Aiôn. À n’en pas douter, les Nabatéens, installés à Alexandrie, y avaient fondé, comme dans les autres villes où ils étaient présents, un sanctuaire en l’honneur de leur grand dieu. Une association religieuse y rendait un culte à la Chaamou, associée aux mystères de la Koré grecque.

Doushara, père et fils ?

Au contact du monde grec, les Nabatéens ont découvert d’autres divinités comparables à leur grand dieu. Doushara, ressenti comme une puissance liée à la végétation, a pu être assimilé à Dionysos, promoteur de la culture de la vigne dans la mythologie hellénique.

Mais en tant que plus grand dieu nabatéen, Doushara était également considéré comme l’équivalent de Zeus, père de Dionysos, et maître de l’Olympe grec. C’est ce que pourrait suggérer Épiphane de Salamine : Doushara était peut-être vu par les Nabatéens comme le fils unique de son père avec lequel il se confondait, suivant le modèle de « deux en un » que reprendra plus tard le christianisme.

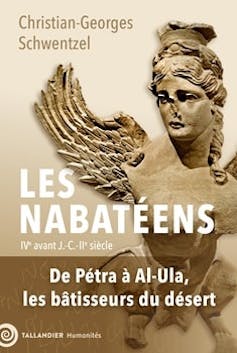

Les Nabatéens, IVᵉ avant J.-C.-IIᵉ siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, Christian-Georges Schwentzel, éditions Tallandier, collection « Humanités », septembre 2025.

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.12.2025 à 11:31

Faut-il dire la vérité aux enfants au sujet du Père Noël ? Un philosophe se penche sur la question

Tom Whyman, Lecturer in Philosophy, University of Liverpool

Texte intégral (1572 mots)

Notre culture attend des parents, et des adultes en général, qu’ils mentent aux enfants en disant que les cadeaux de Noël ont été déposés par un joyeux bonhomme qui vole dans un traîneau tiré par des rennes. Mais ce mensonge est-il moralement acceptable ?

Je me souviens très bien du moment où j’ai réalisé que le père Noël n’existait pas. J’avais environ six ans, c’était en plein été, et j’étais assis sur les marches devant notre porte arrière, en train de penser à Dieu. À l’époque, l’existence de Dieu m’agaçait : cela signifiait que, chaque dimanche, nous devions aller à l’église.

Puis j’ai réalisé qu’il n’y avait en fait aucune preuve de l’existence de Dieu. Je pense seulement que Dieu existe parce que c’est ce que les gens m’ont dit.

Je me souviens m’être levé d’un bond, tout excité, prêt à partager cette merveilleuse nouvelle avec ma famille. Nous n’aurions plus à endurer la corvée hebdomadaire de l’école du dimanche et des sermons. Mais je me souviens m’être ravisé et m’être dit : « Oh non. Si Dieu n’existe pas, selon la même logique, le Père Noël doit être une invention lui aussi. »

C’est peut-être à ce moment-là que je suis devenu philosophe (même si je dois dire qu’à l’âge adulte, je ne pense plus que l’analogie entre Dieu et le Père Noël soit vraiment valable). Cela m’a certainement donné un sentiment légèrement ridicule de supériorité intellectuelle par rapport à ceux qui m’entouraient, notamment les autres enfants de ma classe qui n’avaient pas compris cette supercherie.

Perpétuer le mythe

Mais aujourd’hui, les rôles sont inversés. Je suis désormais parent de jeunes enfants, et c’est moi qui perpétue les mythes hégémoniques autour du Père Noël.

Nous le faisons tous, bien sûr. Notre culture attend des parents qu’ils mentent à leurs enfants en leur disant que leurs cadeaux ont été déposés par un joyeux bonhomme corpulent qui vole dans un traîneau tiré par des rennes à travers le ciel. Et bien sûr, on peut se demander si c’est acceptable. Nous voulons tous que nos enfants grandissent en devenant des personnes honnêtes. Ne devrions-nous pas leur donner le bon exemple, dans la mesure du possible, en leur disant la vérité ?

Ce à quoi je répondrais : Non, nous ne devrions pas être honnêtes au sujet du Père Noël, du moins pas au début. Il est moralement acceptable, voire moralement bon, que les parents participent au grand mensonge du Père Noël.

Pourquoi les enfants ont besoin du Père Noël

Quand vous repensez à vos premières expériences de Noël, pensez-vous vraiment qu’elles auraient été meilleures si vos parents avaient été honnêtes au sujet du Père Noël ? Sans cette douce fiction, il n’y aurait pas eu le rituel consistant à lui écrire une lettre, à déposer ses petits souliers au pied de la cheminée ou du sapin, et à attendre désespérément de voir s’il était passé le matin de Noël.

Sans le mythe du Père Noël, que serait Noël pour un enfant ? Une date arbitraire où ils sont enfin autorisés à jouer avec les cadeaux que leurs parents ont peut-être achetés des mois à l’avance. Quel serait l’intérêt ?

Cela soulève également la question de savoir dans quelle mesure il faut être honnête avec ses enfants en général. Après tout, que signifie vraiment « être totalement honnête » ?

Si je me sentais obligé de tout dire à mes enfants, je ne mâcherais pas mes mots pour leur décrire l’état déplorable du monde, de l’existence, et ma résignation toujours plus profonde face à l’impossibilité d’y changer quoi que ce soit. Je leur infligerais tout le poids de mes soucis financiers, de mes problèmes de santé, de mes inquiétudes (pour la plupart irrationnelles) à leur sujet.

Et dans quel but ? Seraient-ils plus équilibrés émotionnellement que les enfants dont les parents leur ont donné une vision plus édulcorée du monde ? Pensez à l’argument avancé par Nietzsche dans son premier essai De la vérité et du mensonge au sens extra-moral, selon lequel nous devons être au moins quelque peu aveuglés par la réalité pour pouvoir la supporter.

En grandissant, nous avons probablement besoin, jusqu’à un certain point, de croire que le monde est bon et juste ; de croire qu’il existe un atelier dans lequel un homme joyeux travaille avec des elfes, dans le but de récompenser les enfants sages et de punir (gentiment) les méchants.

Sans ce genre de mythe, les plus jeunes trouveraient-ils vraiment la force de se battre pour un monde meilleur ?

Quand le mensonge doit cesser

Et quand les enfants finissent par découvrir la vérité ? C’est certainement bénéfique pour leur développement moral. Pour moi, ça a été très gratifiant de réaliser que j’avais percé à jour les mensonges de mes parents. Je ne leur en ai pas voulu – et des recherches suggèrent que seule une minorité d’enfants en veulent à leurs parents, après avoir découvert la supercherie. Au contraire, j’ai gardé une saine méfiance envers les idées reçues que mes parents avaient tendance à m’inculquer.

C’est, je pense, pour ces raisons qu’il est justifié de mentir au sujet du Père Noël à ses enfants. Les parents devraient certainement entretenir le mythe tant que leurs enfants sont petits, mais répondre honnêtement lorsque les enfants les mettent au défi. Quand un enfant demande enfin, à l’âge de six ou sept ans, « Le Père Noël existe-t-il vraiment ? », cela signifie simplement qu’il n’a plus besoin de ce noble mensonge.

En fin de compte, dans l’éducation des enfants, notre préoccupation devrait toujours être la manière dont nous les formons. Si nous voulons élever des citoyens critiques, avec un sens aigu de la possibilité d’améliorer le monde et une saine méfiance envers ceux qui sont au pouvoir, le mythe du Père Noël est certainement un mécanisme qui peut aider à aller dans cette direction.

Tom Whyman ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.12.2025 à 14:39

De Neropolis à Trumptown, l’ambivalence des dorures

Matthieu Poux, Professeur des universités en Archéologie romaine et gallo-romaine, Université Lumière Lyon 2

Texte intégral (2299 mots)

En matière d’architecture comme d’ébénisterie, les dorures ont pour principale fonction de rehausser l’éclat des constructions ou du mobilier afin de manifester l’opulence de leurs propriétaires. Mais quand le temps fait son œuvre, elles acquièrent une nouvelle vertu : masquer leur décrépitude.

Bien avant les fastes de Versailles, symptôme paradoxal des failles de l’Ancien Régime qui l’ont mené à son déclin, le double usage des dorures prévalait déjà sous l’Empire romain. Au début des années 20 avant notre ère, Auguste, premier empereur de Rome, a triomphé de tous ses ennemis, au sénat comme sur les champs de bataille. Parvenu au faîte d’un pouvoir sans partage, au terme d’un siècle de guerres civiles et sociales, il proclame l’avènement d’une nouvelle ère de paix et de prospérité : l’âge d’or (aurea aetas), ou siècle d’or (saeculum aureum), censé marquer le retour aux temps heureux, insouciants et prospères de la Rome des origines.

Du sol au plafond

Cette nouvelle propagande distillée par les poètes de cour (Horace, Virgile, Ovide…) se traduit aussi par un programme de constructions monumentales sans précédent. Forums, édifices de culte, de spectacle et de loisir se multiplient à Rome comme dans toutes les provinces de l’Empire. Leur décoration sculptée ou peinte célèbre les mythes des origines, la nature exubérante et… l’or sous toutes ses formes : lettres dorées, apposées au fronton des nouveaux temples dédiés à l’empereur, statues revêtues de feuilles d’or, jusqu’aux stucs et boiseries des palais impériaux, sont la marque visible d’une richesse recouvrée et inépuisable, tirée du butin et des nouveaux territoires arrachés par Auguste à l’ennemi intérieur et extérieur.

Son lointain successeur Néron, dernier empereur de la dynastie julio-claudienne, portera ce message au paroxysme. Son somptueux palais de plusieurs dizaines d’hectares, construit sur les ruines fumantes de Rome incendiée en 65 de notre ère, était selon le biographe Suétone entièrement décorée de marbres, de peintures, de stucs et de boiseries dorés à la feuille d’or et incrustés de pierreries. Une débauche de moyens déployés du sol au plafond, qui lui a valu le nom de « Maison dorée » (Domus aurea).

L’indécence de ce Versailles avant la lettre a défrayé la chronique de l’époque, qui prête à Néron l’intention de rebaptiser Rome Neropolis (ville de Néron) et fait naître le soupçon qu’il serait responsable de l’incendie lui-même. Le martyre infligé à une petite communauté d’origine juive, qui se reconnaissait sous le nom de chrétiens, vient opportunément détourner l’attention.

Son propriétaire n’en jouira pas longtemps, puisqu’il est assassiné quelques années plus tard, à la faveur de l’une de ces révolutions de palais qui avaient déjà révélé, sous Caligula, la relative précarité d’un pouvoir impérial qui se voulait absolu. Ses opposants tirent profit d’une conjoncture économique dégradée, souffrant de la fragilité des importations alimentaires, d’un système fiscal inégalitaire et d’une confusion de plus en plus criante entre les finances de l’État et la cassette personnelle de l’empereur. Instabilité politique, explosion des dépenses et dévaluations monétaires annoncent déjà la chute d’un Empire fortement dépendant de son expansionnisme forcené, qui prendra fin une trentaine d’années après la chute de Néron.

Du Neropolis à Trumptown

Le parallèle est facile avec le nouvel « âge d’or » (American Golden Age) proclamé par Donald Trump à la face de l’Amérique. Une référence au Gilded Age (« période dorée »), correspondant à la période de prospérité et de reconstruction consécutive à la guerre de Sécession dans le dernier tiers du XIXᵉ siècle, incarnant sa volonté de mettre un terme aux dissensions politiques et aux difficultés économiques du pays. Ou bien plutôt, une forme de wishful thinking (pensée magique) qui, si l’on en croit les indicateurs, peine encore à se traduire dans les portefeuilles ou dans les sondages.

Quant à sa traduction matérielle, elle ne peut manquer d’interpeller archéologues et historiens de l’Antiquité. Depuis le come-back inattendu de Trump début 2025, l’or a envahi le bureau Ovale et les couloirs de la Maison Blanche : inscriptions, encadrements de tableaux et de portes, moulures, appliques, rideaux… jusqu’aux parasols ornant la terrasse bétonnée qui a remplacé le Rose Garden cher à Jackie Kennedy. L’emblématique East Wing construite par Franklin Roosevelt n’est pas épargnée, qui fera bientôt place à une gigantesque salle de bal dorée du sol au plafond, inspirée de celle qui orne la résidence personnelle de Trump à Mar-a-Lago en Floride.

À lire aussi : Grands travaux et démesure : Trump réinvente la Maison Blanche

La frénésie édilitaire du président réélu va jusqu’à planifier la construction, avant le 4 juillet 2026, d’un arc de triomphe dans la droite lignée de Napoléon… et d’Auguste, à qui l’on doit le premier arc de triomphe en pierre érigé à Rome.

En moins d’un an, l’or sur fond blanc est devenu la marque de reconnaissance de la présidence Trump et en constituera, à n’en pas douter, l’empreinte archéologique, avec ses projets immobiliers et « d’embellissement » démesurés à plusieurs centaines de millions de dollars, dans une Amérique dont le taux d’endettement dépasse les 120 % du PIB et où un dixième de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.

Le syndrome de Midas

Ce cadre étincelant suffira-t-il à masquer les velléités totalitaires d’un exécutif qui, bien que légitimement élu, est marqué depuis un an par une soumission rampante du Sénat, de la Chambre des représentants, des forces armées et militaires ? à occulter une précarité économique devenue la principale cause de l’impopularité croissante du locataire de la Maison Blanche ? Les prochaines échéances électorales – à supposer qu’elles puissent se tenir dans des conditions normales – fourniront un premier élément de réponse. Si de nouveaux boucs émissaires ont déjà été désignés, pour détourner l’attention de cette confusion croissante entre intérêts publics et privés, les palais dorés ont rarement pour vertu d’apaiser la révolte populaire.

Et dans l’histoire, comme dans les mythes, les exemples sont légion de ces monarques outranciers qui, de Midas à Néron, se sont distingués par leur faculté à transformer l’or en plomb.

Comparaison n’est certes pas raison et Washington apparaît bien éloignée de Rome. On aurait pourtant tort d’y voir une simple analogie formelle, dont l’anachronisme ferait l’impasse sur la nature radicalement différente des sociétés antique et contemporaine. De fait, deux siècles de démocratie pèsent peu face aux cinq siècles d’existence de la République romaine.

Le génie d’Auguste a consisté à imposer à son peuple un nouveau régime d’essence monarchique et totalitaire (le principat), tout en préservant en façade le maintien des institutions républicaines (sénat, comices, magistratures civiles et religieuses…). Si son succès s’appuie sur une forme de consensus, il doit plus encore à une propagande omniprésente véhiculée par la littérature, les images et de simples ornementations dont on aurait tort, aujourd’hui, de minimiser le pouvoir insidieux.

L’histoire ne lui donnera pas tort, puisque son empire lui survivra pendant près de quatre siècles avant que l’aggravation de la situation politique, économique et migratoire par ses héritiers ait définitivement raison des fastes de l’âge d’or. Pour autant, les soubresauts et renversements dynastiques qui émaillent les premières décennies de l’Empire romain en ont tôt fait apparaître les craquelures. Nul ne peut nier qu’elles fracturent déjà l’Amérique de Trump, dont les frasques évoquent de plus en plus celles d’un Néron – un homme de spectacle, lui aussi ! Cette leçon dispensée du fond des âges n’a pas forcément vocation à voir l’histoire se répéter. Mais elle offre une grille de lecture pour tenter de comprendre et d’anticiper le monde qui vient.

Matthieu Poux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview