11.12.2025 à 15:55

« Stranger Things » ou le triomphe de la nostalgie

Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans

Texte intégral (2300 mots)

Miser sur les objets cultes des années 1980, envahir l’espace public et s’inscrire dans la postérité : tel est le programme marketing très bien orchestré de la série « Stranger Things » pour sa cinquième et dernière saison qui surfe plus que jamais sur la nostalgie.

À l’occasion de la sortie de la cinquième et ultime saison de Stranger Things, Netflix déploie un plan d’envergure mondiale : événements publics, collaborations avec des marques internationales, pop-up stores… Derrière l’ampleur promotionnelle, un ressort fondamental unifie la narration, l’esthétique et la stratégie marketing de la série. Il s’agit de la nostalgie.

Objets cultes et nostalgie restauratrice

Depuis 2016, Stranger Things met en scène un imaginaire matérialisé par la présence d’objets emblématiques des années 1980. C’est par l’activation de ces repères culturels que la série prépare et invite le public à l’expérience nostalgique.

Comme l’indiquent les acteurs eux-mêmes dans un teaser promotionnel de la saison 5 :

« Vous allez ressentir des sentiments de nostalgie, ressortez vos chouchous et vos walkmans. »

Parmi les objets emblématiques des années 1980 figurent des téléviseurs à tube cathodique, des cassettes audio, des talkies-walkies, des flippers ou bien encore des bornes d’arcade.

Toutefois, l’efficacité de la nostalgie dans la série va au-delà de ces seules catégories d’objets. Si elle fonctionne si bien à l’écran, c’est parce qu’elle est immédiatement identifiable par l’association à des marques faisant partie intégrante du langage visuel de la culture pop. Les placements de produits y sont nombreux et parfaitement assumés. Il s’agit notamment de la mise en perspective dans cette cinquième saison de produits agroalimentaires parmi lesquels des boissons, comme Sunny Delight ou Coca-Cola. On identifie également plusieurs produits « technologiques », comme une radio Sanyo, un radio-cassette Sidestep, un casque stéréo KOSS, etc. On repère également des marques associées à l’enfance : une parure de lit, une affiche, un puzzle ou bien encore une poupée de l’univers Rainbow Brite, une boîte à goûter G.I. Joe, un bisounours, de la pâte à modeler Play Doh, des crayons de cire Crayola…

Ils sont les véhicules d’une époque que certains ont connue et que d’autres, en écho aux travaux de Svetlana Boym, fantasment ou romancent. Comme le souligne la recherche de Dan Hassler-Forest, Stranger Things illustre une forme de nostalgie « restauratrice », en quelque sorte idéalisée. Les années 1980 apparaissent comme un refuge séduisant face à un présent jugé moins désirable.

Les références empreintes de nostalgie donnent à l’univers de la série sa cohérence esthétique et temporelle. Hawkins, ville fictive dans laquelle se déroule l’action, rappelle selon les recherches de la spécialiste britannique des médias et de la pop culture Antonia Mackay, une forme de « perfectionnisme de la guerre froide », où la tranquillité de la banlieue est interrompue par l’irruption de la menace surnaturelle. En effet, selon la chercheuse, « l’idéologie dominante de l’après-guerre promeut la vie en banlieue, une existence centrée sur l’enfant, Hollywood, la convivialité, le Tupperware et la télévision ». Les frères Duffer, réalisateurs de la série, exploitent ce contraste depuis la première saison. Plus le monde à l’envers gagne du terrain, plus l’univers nostalgique se densifie via les objets, les décors, mais aussi grâce à une bande-son rythmée de tubes des années 1980.

La nostalgie est ainsi l’un des moteurs centraux de la série. Elle s’érige en rempart symbolique contre la terreur associée au monde à l’envers. Passant d’adolescents à jeunes adultes au fil des saisons, les héros évoluent dans un environnement anxiogène figé par l’esthétique rassurante des années 1980. Par effet miroir, en qualité de spectateur, notre propre trajectoire se mêle à celle des personnages de la série. C’est ici aussi que réside l’intuition fondatrice des frères Duffer. Il s’agit de transformer la nostalgie en un espace émotionnel fédérateur, un passé commun recomposé capable de fédérer plusieurs générations.

Licences, « co-branding » et invasion de l’espace public

L’alignement entre l’univers narratif de la série et ses opportunités commerciales ouvre la voie à de multiples partenariats de marque. Le secteur de la restauration rapide, dont la mondialisation s’est accélérée durant les années 1980, est un terrain de jeu idéal pour la mise en place d’opérations commerciales autour de la série. Les exemples sont éloquents : McDonald’s a lancé un Happy Meal accompagné de figurines collector. De son côté, KFC a créé une campagne immersive en se rebaptisant temporairement « Hawkins Fried Chicken », du nom de la ville fictive dans laquelle se déroule la série. Sont mis en scène dans un spot emblématique des employés prêts à affronter tous les dangers du monde à l’envers pour assurer leur livraison. Quant à Burger King, l’enseigne a lancé les menus Hellfire Club d’une part et Upside Down d’autre part, respectivement en référence au club de jeu de rôles Donjons & Dragons de la série et au monde à l’envers qu’elle met en scène.

Cette logique d’extension de la marque Stranger Things se concrétise par des collaborations événementielles qui investissent de nombreux domaines. Par exemple à Paris, l’univers de Stranger Things s’est invité aux Galeries Lafayette. Le grand magasin des Champs-Élysées propose en effet une immersion dans l’atmosphère du monde à l’envers. Des animations interactives y permettent notamment de personnaliser une enceinte Bluetooth en forme de radio. Quant à la chaîne de boulangerie « créative » Bo&Mie, elle décline des pâtisseries aux formes inspirées de la série.

Les exploitations sous licence, depuis Lego aux figurines Pop en passant par Primark, Nike ou Casio, s’emparent de l’esthétique de la série. Stranger Things déborde ainsi de l’écran pour investir les univers marchands mais également l’espace public des grandes villes au travers d’opérations événementielles spectaculaires. C’est notamment le cas lorsque des installations lumineuses immersives sont déployées à l’image de celles de la fête des Lumières de la ville de Lyon.

La postérité en construction

Pour son dernier chapitre, Stranger Things met la nostalgie en scène comme un véritable rituel. La diffusion fractionnée en trois temps n’est pas anodine. Plutôt qu’un lancement d’un seul bloc, Netflix étale la sortie sur trois moments clefs : Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. En s’inscrivant dans ce calendrier affectif, la série devient elle‑même un rendez‑vous mémoriel, associé à des fêtes déjà chargées de souvenirs et de traditions.

Ce dispositif permet à Netflix de maintenir l’engouement pendant plusieurs semaines, mais aussi de donner à la série une tonalité plus intime. En effet, la nostalgie du passé se mêle à celle du présent. Les spectateurs vivent les derniers épisodes avec, en filigrane, le souvenir de la découverte de la série près de dix ans plus tôt. La conclusion de Stranger Things active ainsi une double nostalgie : celle, d’une part, des années 1980 reconstituées et celle, d’autre part, de notre propre trajectoire de spectateur.

Alors qu’une page se tourne, Netflix choisit de célébrer la cinquième saison sur l’ensemble des continents à travers le mot d’ordre « One last adventure ». Par exemple, l’événement intitulé « One Last Ride », organisé à Los Angeles le 23 novembre dernier invitait les fans à parcourir Melrose Avenue à vélo, en skate ou à pied. Plus largement, la plateforme déploie une série d’animations, physiques et virtuelles, pour convier les fans du monde entier à accompagner la fin du récit.

Stranger Things est in fine un événement culturel qui va au-delà de l’écran pour occuper l’espace public, les centres‑villes, les grands magasins ou bien encore les réseaux sociaux. La nostalgie y fonctionne comme un vecteur de rassemblement. Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large de prolongement de l’univers sériel. On pense notamment aux projets dérivés comme la pièce de théâtre The First Shadow ou bien encore à la série animée Chroniques de 1985. Alors que Stranger Things s’achève, son imaginaire s’installe dans une forme de postérité.

Sophie Renault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.12.2025 à 16:17

La « littérature rectificative » : quand les personnages littéraires sortent de leur silenciation

Hécate Vergopoulos, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Sorbonne Université

Texte intégral (2160 mots)

Fin octobre 2025 sortait sur nos écrans une nouvelle adaptation d’une œuvre littéraire : « l’Étranger », d’Albert Camus, revisité par François Ozon. Cet événement cinématographique nous rappelait, une fois encore, que les personnages de fiction peuvent avoir une vie qui échappe à leur créateur ou créatrice, au point parfois d’avoir envie de les croire « autonomes ».

L’autonomie des personnages de fiction, c’est ce que le professeur de littérature française Pierre Bayard défend dans son ouvrage la Vérité sur « Ils étaient dix » (2020). Il s’autoproclame d’ailleurs « radical » parmi les « intégrationnistes », soit parmi celles et ceux qui, commentant et pensant la fiction, affirment que nous pouvons parler des personnages littéraires comme s’il s’agissait d’êtres vivants.

Donner une voix aux personnages silenciés

Avant le film d’Ozon (L’Étranger, 2025), l’écrivain Kamel Daoud, en publiant Meursault, contre-enquête (2013), entendait donner la parole au frère de celui qui, dans le récit de Camus, ne porte même pas de nom : il est désigné comme « l’Arabe ». Son projet était de rendre compte de cette vie silenciée

– et partant, du caractère colonial de ce monument de la culture francophone – en lui donnant une consistance littéraire. Il s’agissait en somme de « rectifier » non pas une œuvre, l’Étranger (1942), mais la réalité de ce personnage de fiction qui, nous parvenant à travers les mots seuls de Meursault, ne disait rien en propre et dont la trajectoire de vie ne tenait en rien d’autre qu’à l’accomplissement de son propre meurtre.

Plus récemment, l’écrivain américain Percival Everett, lauréat du Pulitzer 2025 pour James (2024), a quant à lui donné la parole au personnage secondaire homonyme de l’esclave apparaissant dans le roman les Aventures de Huckleberry Finn (1848), de Mark Twain. Son projet, selon les propres mots d’Everett était de créer pour James une « capacité d’agir ».

De telles entreprises sont plus fréquentes qu’il n’y paraît. Dans le Journal de L. (1947-1952), Christophe Tison proposait en 2019 de donner la plume à la Lolita de Nabokov dont le grand public ne connaissait jusqu’alors que ce qu’Humbert-Humbert – le pédophile du roman – avait bien voulu en dire. Celle qui nous parvenait comme l’archétype de la « nymphette » aguicheuse et dont la figuration était devenue iconique – alors même que Nabokov avait expressément demandé à ce que les couvertures de ses livres ne montrent ni photos ni représentations de jeune fille –, manifeste, à travers Tison, le désir de reprendre la main sur son propre récit.

À lire aussi : « Lolita » de Nabokov en 2024 : un contresens généralisé enfin levé ?

Il en est allé de même pour Antoinette Cosway, alias Bertha Mason, qui apparaît pour la première fois sous les traits de « la folle dans le grenier » dans le Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë. Quand l’écrivaine britannique née aux Antilles, Jean Rhys décide de raconter l’histoire de cette femme blanche créole originaire de Jamaïque dans la Prisonnière des Sargasses (1966), elle entend montrer que cette folie tient au système patriarcal et colonial qui l’a brisée en la privant de son identité.

Margaret Atwood, quant à elle, avec son Odyssée de Pénélope (2005) s’attache à raconter le périple finalement très masculin de « l’homme aux mille ruses » notamment à travers le regard de Pénélope. Celle qui jusqu’alors n’était que « l’épouse d’Ulysse » se révèle plus complexe et plus ambivalente que ce que l’assignation homérique à la fidélité avait laissé entendre.

Ces œuvres singulières fonctionnent toutes selon les mêmes présupposés : 1. La littérature est faite d’existences ; 2. Or, celles de certains personnages issus d’œuvres « premières » y sont mal représentées ; 3. une nouvelle œuvre va pouvoir leur permettre de dire « leur vérité ».

Ces textes, je propose de les rassembler, sans aucune considération de genres, sous l’intitulé « littérature rectificative ». Leur ambition n’est pas celle de la « réponse », de la « riposte » ou même du « démenti ». Ils n’établissent pas à proprement parler de « dialogue » entre les auteurs et autrices concernées. Ils ont seulement pour ambition de donner à voir un point de vue autre – le point de vue d’un ou d’une autre – sur des choses (trop peu ? trop mal ?) déjà dites par la littérature.

Ce n’est probablement pas un hasard si les textes de cette littérature rectificative donnent ainsi la parole à des sujets littéraires victimes d’injustices et de violences, qu’elles soient raciales, sexistes et sexuelles ou autres, car, au fond, ils cherchent tous à savoir qui détient la parole littéraire sur qui.

Le cas du « Consentement », de Vanessa Springora

Parmi eux, un texte qui aura considérablement marqué notre époque : le Consentement de Vanessa Springora (2020). Dans ce livre, elle raconte, sous forme autobiographique, sa relation avec l’écrivain Gabriel Matzneff, qu’elle rencontre en 1986 à Paris, alors qu’elle a 14 ans et lui environ 50. Elle s’attache à décrire les mécanismes d’emprise mis en place par l’auteur ainsi que l’acceptation tacite de cette relation au sein d’un milieu où sa réputation d’écrivain primé lui offrait une protection sociale.

Si l’on accepte qu’il est autre chose qu’un témoignage à seule valeur référentielle et qu’il dispose de qualités littéraires (ou si l’on entend le « témoignage » dans un sens littéraire), alors il semble clair que le « je » de Vanessa Springora est un personnage. Il ne s’agit en aucun cas ici de disqualifier ce « je » en prétendant qu’il est affabulation, mais bien de le penser comme une construction littéraire, au même titre d’ailleurs qu’on peut parler de personnages dans les documentaires.

À lire aussi : « L’Étranger » : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions

La spécificité de Vanessa Springora est que son texte ne vient pas « rectifier » la réalité instituée par un autre texte, mais par une somme d’écrits de Gabriel Matzneff. Elle détaille (p. 171-172) :

« Entre mes seize et vingt-cinq ans paraissent successivement en librairie, à un rythme qui ne me laisse aucun répit, un roman de G. dont je suis censée être l’héroïne ; puis le tome de son journal qui couvre la période de notre rencontre, comportant certaines de mes lettres écrites à l’âge de quatorze ans ; avec deux ans d’écart, la version poche de ce même livre ; un recueil de lettres de rupture, dont la mienne […] Plus tard suivra encore un autre tome de ses carnets noirs revenant de façon obsessionnelle sur notre séparation. »

À travers tous ces textes, écrit-elle, elle découvre que « les livres peuvent être un piège » :

« La réaction de panique des peuples primitifs devant toute capture de leur image peut prêter à sourire. Ce sentiment d’être piégé dans une représentation trompeuse, une version réductrice de soi, un cliché grotesque et grimaçant, je le comprends pourtant mieux que personne. S’emparer avec une telle brutalité de l’image de l’autre, c’est bien lui voler son âme. » (p. 171).

Ce qu’elle décrit ici, cet enfermement dans un personnage qui n’est pas elle, n’est pas sans rappeler le gaslighting, soit ce procédé manipulatoire à l’issue duquel les victimes, souvent des femmes, finissent par se croire folles. Il doit son nom au film de George Cukor, Gaslight (1944), Hantise dans la version française, qui raconte l’histoire d’un couple au sein duquel l’époux tente de faire croire à sa femme qu’elle perd la raison en modifiant des éléments a priori anodins de son quotidien et en lui répondant, quand elle remarque ces changements, qu’il en a toujours été ainsi (parmi eux, l’intensité de l’éclairage au gaz de leur maison, le « gas light »).

Springora montre en effet que la « réalité littéraire » construite par M. l’a précisément conduite à douter de sa propre réalité (p. 178) :

« Je marchais le long d’une rue déserte avec une question dérangeante qui tournait en boucle dans ma tête, une question qui s’était immiscée plusieurs jours auparavant dans mon esprit, sans que je puisse la chasser : quelle preuve tangible avais-je de mon existence, étais-je bien réelle ? […] Mon corps était fait de papier, dans mes veines ne coulait que de l’encre. »

Le Consentement est certes le récit d’une dépossession de soi – d’une emprise. Il est cependant aussi une forme d’acte performatif puisque Springora y (re)devient le plein sujet de sa propre énonciation après en avoir été privée. Ne serait-ce pas là la portée pleinement politique de cette littérature rectificative, à savoir donner aux sujets littéraires les moyens de conquête leur permettant de redevenir des pleins sujets d’énonciation, soit cette « capacité d’agir » dont parlait justement Percival Everett ?

Si la littérature est un formidable exercice de liberté (liberté de créer, d’imaginer, de choisir un langage, un style, une narration), elle peut être aussi un incroyable exercice de pouvoir. Les auteurs australiens Bill Aschroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin l’avaient déjà montré dans l’Empire vous répond. Théorie et pratique des littératures post-coloniales (The Empire Writes Back, 1989, traduction française 2012). À partir du cas de l’empire colonial britannique, l’ouvrage mettait ainsi au jour les façons dont la littérature du centre s’est imposée (par ses formats, ses styles, ses langages, mais encore par ses visions de l’ordre du monde) aux auteurs de l’empire et la façon dont ceux-ci ont appris à s’en défaire.

À l’ère des « re » (de la « réparation des vivants » ou de la justice dite « restaurative »), la littérature rectificative a sans aucun doute un rôle politique à jouer. D’abord, elle peut nous aider à poursuivre notre chemin dans le travail de reconnaissance de nos aveuglements littéraires et collectifs. Ensuite, elle peut faire la preuve que nos sociétés sont assez solides pour ne pas avoir à faire disparaître de l’espace commun des œuvres que nous jugeons dérangeantes. La littérature rectificative ne soustrait pas les textes comme pourrait le faire la cancel culture. Au contraire, elle en ajoute, nous permettant ainsi de mesurer la distance qui nous a un jour séparés de cet ordre du monde dans lequel nous n’avons pas questionné ces existences littéraires subalternes et silenciées.

Hécate Vergopoulos ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:25

Roger Caillois, ses pierres et son écriture : de nouvelles découvertes mises en scène

Francois Farges, professeur en minéralogie, gemmologie, histoire des sciences minéralogiques et objets d'arts, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (2836 mots)

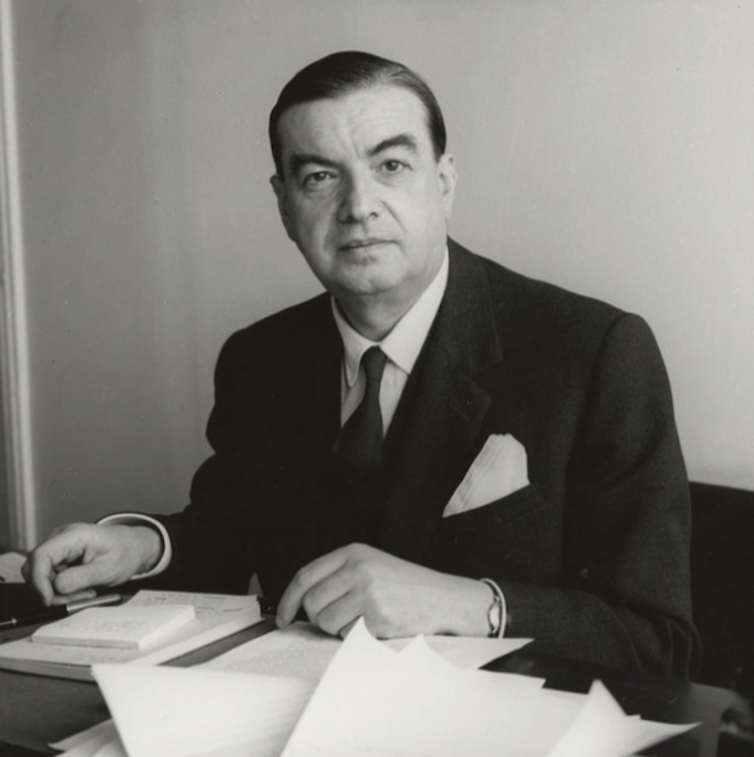

Le grammairien, essayiste, critique, sociologue et poète français Roger Caillois (1913-1978) est l’écrivain contemporain qui a le plus magnifiquement écrit sur les pierres, mais il demeure méconnu. L’exposition « Rêveries de pierres » à l’École des arts joailliers (Paris) permet de revenir sur sa passion, qui donna naissance à une écriture d’une poésie rare.

Entre 2017 et 2023, deux grands événements ont bouleversé la perception de l’univers géopoétique de Roger Caillois : l’acquisition du noyau de sa collection de pierres en 2017 et la découverte de manuscrits inédits en 2023. Ces découvertes font l’objet d’une exposition « Rêveries de pierres », d’une publication inédite (Pierres anagogiques) et d’une anthologie (Chuchotements & Enchantements).

Caillois, le rêveur de pierres

Selon sa biographe Odile Felgine, cet ancien adepte du surréalisme (dans les années 1930) devint sociologue dès les années 1950. Il écrivit des essais sur le sport, les jeux, les masques, la fête, le fantastique, etc. Ses essais, d’une lecture exigeante, résument une large érudition.

Caillois a été élu à l’Académie française en 1971 quand les pierres sont devenues essentielles pour l’essor de sa prose (1952-1978). Ses pierres nourrissent ses écrits, jamais minéralogiques mais plutôt d’histoire de l’art, avec une écriture singulière qui transcende notre vision de ces précieux témoins géologiques : « L’agate de Pyrrhus » des Grecs, les « pierres de rêve » des chinois et les paésines de la Renaissance. Pierres (1966) et l’Écriture des pierres (1970) sont ses ouvrages les plus connus et les plus traduits sur le sujet.

L’héritage au Muséum national d’histoire naturelle

Devenue veuve, son épouse Aléna Caillois destinait au Muséum national d’histoire naturelle en 1983 une sélection de 217 pièces (sur les 1 300), incluant deux manuscrits. Le premier, intitulé Pierres anagogiques, avait été décrit par Aléna en 1983 comme « le dernier manuscrit de Roger Caillois ». Ce texte est annoncé comme étant associé à une agate, dite « n° 2.193 », sans aucune autre précision. Ni le texte ni l’agate n’ont pu être retrouvés à mon arrivée au MNHN en 2006 (j’y reviendrai).

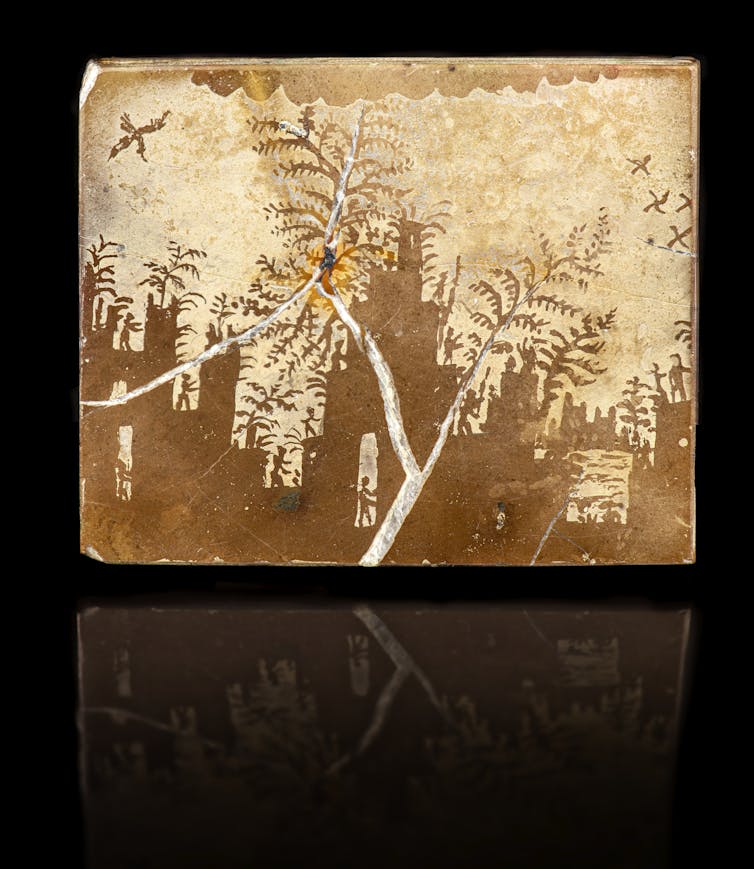

En 2017, l’autre partie de la collection de pierres de Caillois, qui était restée dans les mains de ses héritiers, a été acquise par mécénat pour le MNHN par la Maison Van Cleef & Arpels via l’École des arts joailliers. Ce corpus contient de nombreux spécimens illustrés dans l’Écriture des pierres, mais jamais exposés auparavant, comme le calcaire à dendrites « Le Château », peut-être la pierre de Caillois la plus connue au monde. Cette donation inclut le catalogue manuscrit de sa collection, dont l’agate « n° 2.193 » dont la description permet enfin de l’identifier.

Les (re)découvertes d’inédits en 2023

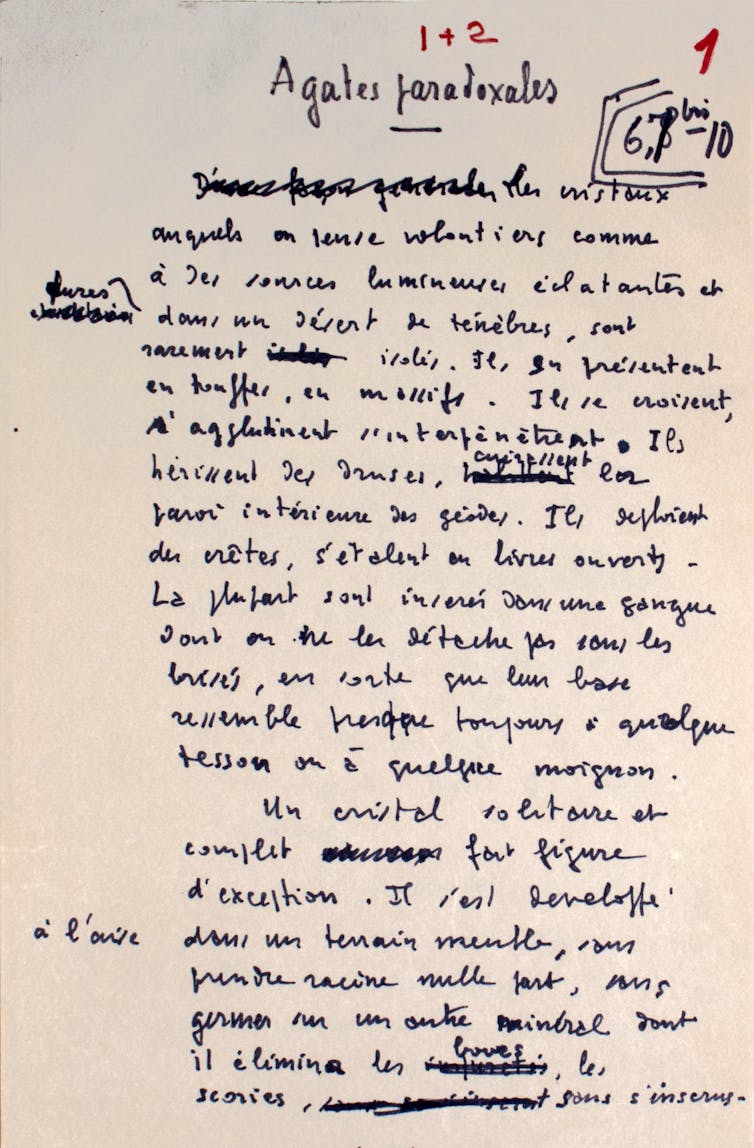

En 2023, lors d’une nouvelle inspection des archives de l’écrivain qu’il avait léguées à la médiathèque Valery-Larbaud de Vichy (Allier), j’ai étudié neuf caisses d’archives peu explorées, provenant également des héritiers d’Aléna. L’une d’elles, nommée « Pierres », contient le manuscrit mentionné dans la dation et intitulé « Pierres anagogiques ». Comment est-il passé du Muséum à Vichy ? Mystère ! Ce dossier contient deux textes : « Un miroir sans tain » et sa suite, « Agate anarchique (disparate) », le dernier étant, de par le style et son incomplétude relative, le dernier texte de Caillois, écrit quelques jours seulement avant de disparaître. La pensée ultime de Caillois s’éteint sur cette phrase d’une froide lucidité :

L’anagogie par les pierres

La mention de l’anagogie peut sembler déroutante de la part d’un tel matérialiste et athée revendiqué. Mais dans des notes inédites, Caillois nous explique sa logique : il passe sous silence la définition originelle de l’anagogie (une extase spirituelle envers les dieux célestes) puisée dans la mythologie grecque, pour se focaliser sur celle du moine Bernard de Clairvaux (1090-1153), soit une extase spirituelle envers ce Dieu céleste. En vérité, Caillois ne se convertit à aucune doctrine, y compris cistercienne, mais adapte le concept d’anagogie à sa manière, certes personnelle voire scandaleuse, en reprenant une philosophie bernardine médiévale que je résume ainsi : « Tu écouteras davantage les pierres que tes professeurs ».

L’influence des écrits chinois

Mais Caillois s’inspire également de Mi Fu (1051-1107), ce lettré chinois de la dynastie Song du Nord, qui se livrait à des rêveries sur les pierres. Cet érudit se prosternait devant la pierre la plus importante de sa collection, appelée 寶晉齋研山 ce qui signifie « pierre à encre de l’atelier de Baojin », et qui est devenue cultissime en Chine, encore de nos jours. Elle a été perdue de vue au XIXe siècle mais quelques gravures médiévales subsistent, dont la plus ancienne trouve son origine en 1366. Ce dessin, pourtant imprécis, inclut toutefois de précieuses annotations attribuées à Mi Fu qui expliquent les rêveries que cette pierre lui inspire et qu’il sacralise en retour, un concept typiquement taoïste. L’une d’elles est 嘗神游於其間 : littéralement « J’ai déjà rêvé de me promener ici ». Mais je montre que, dans Pierres (1966, pp. 72-74), le français reprend le texte de la [sinologue Vandier-Nicolas] publiée en 1963 dans Art et sagesse en Chine/Mi Fou (1051-1107), qui proposait alors « randonnée mystique ». Cette traduction, assez interprétée, correspond cependant à l’approche de Caillois des pierres, entre rêverie et mystique.

Plus tard, au crépuscule de sa vie, dans le Fleuve Alphée (1978, pp. 187-188), il mentionne un second récit taoïste décrivant l’ascension des Huit Immortels qui survolent la mer pour se rendre à un banquet sur l’île-montagne paradisiaque de Penglai. Ces extases en forme d’élévations induites par une pierre, me semblent constituer une sorte d’« anagogie taoïsante » dans laquelle Caillois a pu trouver, à travers cette ontologie non-théiste et synchrétique entre Orient et Occident, une ultime inspiration.

Des preuves d’un projet de livre ultime aux accents « environnementalistes » prémonitoires ?

Une note manuscrite retient l’attention dans ces archives : il s’agit d’une liste de titres de textes dans un ordre bien précis : ses descriptions d’agates « naturalisantes » sont suivies d’exposés de plus en plus philosophiques, empreints d’une anagogie ultime. Avec plus de 200 000 signes, cette liste est celle d’un grand ouvrage sur les pierres, inédit, le dernier de Caillois dont le titre semble être celui annoncé par Aléna en 1983 soit « Pierres anagogiques ».

Surtout, Caillois nous questionne, avec les textes « La baignoire », « Interrègne » et « La Toile d’Araignée », avec une cinquantaine d’années d’avance, sur notre rapport à cette Terre que nous exploitons trop avidement, sans penser aux lendemains qui déchanteront. Si Caillois n’est pas le premier à prédire notre perte inéluctable, il a été parmi les premiers. Et surtout, il l’exprime mieux que quiconque, avec la force de ses mots, pour nous induire un choc de conscience et de respect envers cette Terre qui nous a légué tant de choses sans rien attendre en retour.

« Chuchotements & Enchantements »

Pendant cinquante ans, et plus particulièrement depuis mon arrivée au MNHN en 2006, je m’attelle à comprendre cet « écrivain des pierres ». Cette anthologie résume toutes ces découvertes. À mi-chemin entre un beau livre et un essai scientifique en grande partie français-anglais, il raconte comment les minéraux y ont été esthétiquement valorisés avant, pendant et après Caillois. Un regard croisé avec l’exposition « Rêveries de pierres » permettra au lecteur de voir, pendant un temps limité (novembre 2025-mars 2026), une partie significative de ces accords pierres-mots à travers une sélection de 200 spécimens à contempler, de textes à lire et écouter pour s’y fondre, un peu à la manière de Caillois.

Francois Farges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview