ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

24.09.2025 à 13:41

Les richesses extraordinaires de la Gaza antique exposées à l’Institut du monde arabe

Christian-Georges Schwentzel, Professeur d'histoire ancienne, Université de Lorraine

Texte intégral (3297 mots)

La cité de Gaza, fondée il y a environ 3 500 ans, fut, dans l’Antiquité, l’un des principaux carrefours commerciaux entre Orient et Occident. C’est cette position stratégique exceptionnelle et l’extraordinaire richesse qui en découlait que révèle l’exposition « Trésors sauvés de Gaza : 5 000 ans d’histoire », présentée à l’Institut du monde arabe, à Paris, jusqu’au 2 novembre 2025.

L’exposition « Trésors sauvés de Gaza : 5 000 ans d’histoire » met en lumière les divers et nombreux sites historiques de Gaza qui ont récemment été détruits par des bombardements.

On y découvre un choix de 130 objets, datant du VIIIᵉ siècle avant notre ère au XIIIᵉ siècle de notre ère, qui témoignent de la foisonnante imbrication des cultures dans l’antique cité de Palestine, forte de ses échanges avec l’Égypte, l’Arabie, la Grèce et Rome.

Mais cette prospérité suscita la convoitise des États voisins et d’envahisseurs étrangers. Gaza s’est ainsi trouvée, dans l’Antiquité, au cœur de guerres d’une violence inouïe dont témoignent les auteurs anciens.

Le débouché maritime de la route des aromates

À Gaza arrivaient les aromates, encens et myrrhe, transportés à dos de chameaux, dans des amphores, depuis le sud de la péninsule Arabique. L’encens est une résine blanche extraite d’un arbre, dit boswellia sacra, qu’on trouve en Arabie du sud. On pratiquait une incision dans le tronc de l’arbre dont s’écoulait la sève qu’on laissait ensuite durcir lentement.

La myrrhe provenait également du sud de l’Arabie. C’est une résine orange tirée d’un arbuste, nommé commiphora myrrha.

Les Nabatéens, peuple arabe antique, qui contrôlaient le sud de la Jordanie actuelle, le nord-ouest de l’Arabie et le Sinaï, convoyaient ces produits vers Gaza, en partenariat avec d’autres peuples arabes, notamment les Minéens, dont le royaume se trouvait dans l’actuel Yémen. Au IIIᵉ siècle avant notre ère, les papyrus des archives de Zénon de Caunos, un fonctionnaire grec, évoquent l’« encens minéen » vendu à Gaza.

Il y avait également des épices qui arrivaient à Gaza depuis le sud de l’Inde après avoir transité par la mer Rouge. Zénon mentionne le cinnamome et la casse qui sont deux types de cannelle. Le nard, dit parfois « gangétique », c’est-à-dire originaire de la vallée du Gange, provenait lui aussi du sous-continent indien.

Le nard entrait dans la composition d’huiles parfumées de grande valeur, comme en témoigne un passage de l’évangile selon Jean. Alors que Jésus est en train de dîner, à Béthanie, dans la maison de Lazare, intervient Marie, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine.

« Marie prit alors une livre d’un parfum de nard pur de grand prix ; elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. » (Jean, 12, 3)

Parfums d’Orient

Depuis Gaza, les aromates étaient ensuite acheminés par bateau vers les marchés du monde grec et de Rome. L’Occident ne pouvait alors se passer de l’encens et de la myrrhe utilisés dans un cadre religieux. On en faisait deux types d’usage sacré : sous la forme d’onctions ou de fumigations. On produisait des huiles dans lesquelles on faisait macérer les aromates ; on enduisait ensuite de la substance obtenue les statues ou objets de culte. On faisait aussi brûler les aromates dans les sanctuaires pour rendre hommage aux dieux.

Ces pratiques étaient devenues aussi courantes que banales à partir du IVᵉ siècle avant notre ère. Il était impensable de rendre un culte sans y associer des parfums venus d’Orient. Les fragrances qu’exhalaient les aromates étaient perçues comme le symbole olfactif du sacré. Outre cet usage cultuel, les aromates pouvaient aussi entrer dans la composition de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.

La convoitise d’Alexandre le Grand

Mais la richesse de Gaza suscita bien des convoitises. Dans la seconde moitié du IVᵉ siècle avant notre ère, le Proche-Orient connaît un bouleversement majeur en raison des conquêtes d’Alexandre le Grand, monté sur le trône de Macédoine, royaume du nord de la Grèce, en 336 avant notre ère. Deux ans plus tard, Alexandre se lance à la conquête de l’Orient.

Après une série de succès fulgurant, en 332 avant notre ère, le Macédonien arrive sous les murailles de Gaza qu’il encercle. Bétis, l’officier qui commande la ville, mène une résistance acharnée, mais il ne dispose que de « peu de soldats », écrit l’historien romain Quinte-Curce (Histoire d’Alexandre le Grand, IV, 6, 26).

Alexandre fait alors creuser des tunnels sous le rempart. « Le sol, naturellement mou et léger, se prêtait sans peine à des travaux souterrains, car la mer voisine y jette une grande quantité de sable, et il n’y avait ni pierres ni cailloux qui empêchent de creuser les galeries », précise Quinte-Curce. Les nombreux tunnels aménagés sous la ville, jusqu’à nos jours, témoignent encore de cette caractéristique du sol de Gaza et sa région.

Après un siège de deux mois, une partie de la muraille s’effondre dans la mine creusée par l’ennemi. Alexandre s’engouffre dans la brèche et s’empare de la ville.

« Bétis, après avoir combattu en héros et reçu un grand nombre de blessures, avait été abandonné par les siens : il n’en continuait pas moins à se défendre avec courage, ayant ses armes teintes tout à la fois de son sang et de celui de ses ennemis. »

Affaibli, le commandant de Gaza est finalement capturé et amené à Alexandre. Avec une extrême cruauté, le vainqueur lui fait percer les talons. Puis il y fait passer une corde qu’il relie à son char, avant d’achever Bétis en traînant son corps autour de la ville, jusqu’à ce qu’il l’ait réduit en lambeaux. Quant aux habitants de Gaza qui ont survécu au siège, ils sont vendus comme esclaves.

Lors du pillage qui s’ensuit, Alexandre s’empare d’une grande quantité de myrrhe et d’encens. L’auteur antique Plutarque raconte que le vainqueur, très fier de son butin, en envoya une partie à sa mère, la reine Olympias, restée en Macédoine, et à Léonidas qui avait été son instructeur militaire dans sa jeunesse (Plutarque, Vie d’Alexandre, 35).

La renaissance de Gaza

Après la mort d’Alexandre, la ville est reconstruite et placée sous la domination des Ptolémées, successeurs d’Alexandre en Égypte et au Proche-Orient. Les souverains ptolémaïques collaborent alors avec l’élite des marchands de Gaza et les transporteurs nabatéens. Cette politique est largement bénéfique : elle enrichit à la fois les Gazéens, les Nabatéens et les Ptolémées qui prélèvent des taxes sur les produits acheminés dans la ville.

Au cours du IIᵉ siècle avant notre ère, Gaza devient la capitale d’un petit État indépendant, allié du royaume nabatéen. Suivant le modèle des cités grecques, les Gazéens élisent à leur tête un commandant militaire qui porte le titre de « stratège ».

Nouveau siège, nouvelle destruction

C’est alors que le roi juif Alexandre Jannée, qui appartient à la dynastie des Hasmonéens régnant sur la Judée voisine, décide d’annexer Gaza. En 97 avant notre ère, il attaque la ville qu’il assiège. Un certain Apollodotos exerce la fonction de « stratège des Gazéens », écrit Flavius Josèphe (Antiquités Juives, XIII, 359). Face à la menace, il appelle à l’aide Arétas II, le puissant souverain nabatéen, qui règne depuis Pétra, au sud de la Jordanie actuelle, sur une large confédération de peuples arabes. C’est pour cette raison qu’il porte le titre de « roi des Arabes », et non pas des seuls Nabatéens, selon Flavius Josèphe.

Dans l’espoir d’une arrivée prochaine d’Arétas II, les habitants de Gaza repoussent avec acharnement les assauts de l’armée d’Alexandre Jannée.

« Ils résistèrent, écrit Flavius Josèphe, sans se laisser abattre par les privations ni par le nombre de leurs morts, prêts à tout supporter plutôt que de subir la domination ennemie. » (« Antiquités juives », XIII, 360)

« Les soldats massacrèrent les gens de Gaza »

Mais Arétas II arrive trop tard. Il doit rebrousser chemin, après avoir appris la prise de la ville par Alexandre Jannée. Apollodotos a été trahi et assassiné par son propre frère qui a pactisé avec l’ennemi. Grâce à cette trahison, Alexandre Jannée, vainqueur, peut pénétrer dans la ville où il provoque un immense carnage.

« Les soldats, se répandant de tous côtés, massacrèrent les gens de Gaza. Les habitants, qui n’étaient point lâches, se défendirent contre les Juifs avec ce qui leur tombait sous la main et en tuèrent autant qu’ils avaient perdu de combattants. Quelques-uns, à bout de ressources, incendièrent leurs maisons pour que l’ennemi ne puisse faire sur eux aucun butin. D’autres mirent à mort, de leur propre main, leurs enfants et leurs femmes, réduits à cette extrémité pour les soustraire à l’esclavage. » (Flavius Josèphe, « Antiquités juives », XIII, 362-363)

Trente ans plus tard, la ville renaîtra à nouveau de ses cendres, lorsque les Romains, vainqueurs de la Judée hasmonéenne, rendent Gaza à ses anciens habitants. Puis la ville est placée, pendant quelques années, sous la protection de la reine Cléopâtre, alliée des Romains, qui y frappe des monnaies. La cité retrouve alors son rôle commercial de premier plan et redevient pour plusieurs siècles l’un des grands creusets culturels du Proche-Orient.

Christian-Georges Schwentzel vient de publier les Nabatéens. IVᵉ siècle avant J.-C.-IIᵉ siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, aux éditions Tallandier.

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.09.2025 à 16:20

Faut-il s’attendre à des gadgets dopés à l’IA dans le prochain James Bond ?

Christopher Holliday, Senior Lecturer in Liberal Arts and Visual Cultures Education, Department of Interdisciplinary Humanities, King's College London

Texte intégral (1280 mots)

Le prochain opus de la saga James Bond, en développement chez Amazon Studios, sera écrit par Steven Knight (Peaky Blinders) et réalisé par Denis Villeneuve. Pour l’heure, Knight a seulement évoqué son envie de créer « quelque chose d’identique mais différent », tandis que Villeneuve a promis d’« honorer la tradition » de la saga. Une déclaration énigmatique, tant cette tradition a pu se révéler changeante au fil des ans, en particulier dans le rapport que le héros entretient avec les technologies de pointe.

Depuis les années 1960, la panoplie de gadgets fait partie intégrante de l’univers James Bond. Leur présence ou leur absence a souvent marqué les tournants de la saga, reflétant à la fois le contexte mondial et l’influence d’autres franchises à succès.

Aujourd’hui, avec l’essor de l’IA, le James Bond nouveau pourrait explorer de nouveaux thèmes liés à la technologie. Mais chaque nouvelle version, surtout associée à l’arrivée d’un nouvel acteur, une approche plus réaliste, façon « retour aux sources ».

Bond et ses gadgets

Les premiers James Bond, avec Sean Connery – Dr No (1962), Bons baisers de Russie et Goldfinger (1964) – introduit déjà quelques gadgets. Dans On ne vit que deux fois (1967), le scénario est plus spectaculaire, avec le détournement d’une capsule spatiale en pleine course à l’espace entre les États-Unis et l’URSS, avec le repaire du méchant niché dans un volcan.

Le film suivant, Au service secret de Sa Majesté (1969), adopte un ton très différent. L’intrigue se concentre sur la romance entre Bond (George Lazenby) et Tracy di Vicenzo (Diana Rigg) jusqu’à leur mariage, privilégiant une dimension émotionnelle inédite. Le rôle secondaire accordé à la technologie coïncide avec l’arrivée d’un nouvel acteur — une tendance qui se répétera régulièrement. Ce changement de ton était d’ailleurs prévisible pour d’autres raisons.

En effet, Ian Fleming, l’auteur de James Bond, écrit Au service secret de Sa Majesté dans sa maison de vacances jamaïcaine, Goldeneye, alors que Dr No était tourné à proximité. Publié le 1er avril 1963, le roman sort le jour où débute le tournage de Bons baisers de Russie. L’approche plus sobre en gadgets peut être vue comme la critique de Fleming envers ce qu’il considérait comme une dépendance excessive des films Bond aux technologies de pointe. Dans l’histoire de la saga, chaque excès technologique est presque toujours suivi d’un recentrage sur des choix plus minimalistes, et une plus grande place accordée aux personnages.

Après Au service secret de Sa Majesté, Sean Connery revient dans Les diamants sont éternels (1971), qui, comme On ne vit que deux fois, s’inscrit dans une intrigue spatiale. Puis vient Vivre et laisser mourir (1973), premier film avec Roger Moore dans le rôle de Bond, plus ancré dans le réel et marqué par l’absence de Q, le célèbre maître des gadgets (appelé Major Boothroyd dans Dr No).

Les films des années 1970, avec Roger Moore, montrent une dépendance croissante à la technologie, culminant avec Moonraker (1979), fortement influencé par Star Wars (1977), dans lequel Bond part dans l’espace.

Le film suivant, Rien que pour vos yeux (1981), fut décrit par le réalisateur John Glen comme un retour « aux sources de Bond ». La récession mondiale de 1980-1982 a probablement favorisé ce recentrage. Avec un budget inférieur à celui de Moonraker, les réalisateurs ont dû faire preuve d’ingéniosité : on le voit avec ce Bond escaladant une paroi rocheuse, en Grèce, à l’aide de simples lacets.

Une relation ambivalente avec la technologie

Les derniers films avec Moore illustrent la relation ambivalente entre Bond et la technologie, notamment avec l’intrigue sur les micropuces dans Dangereusement vôtre (1985). Mais dès Tuer n’est pas jouer (1987), Timothy Dalton incarne un Bond plus réaliste, fidèle à l’esprit des romans, privilégiant les techniques d’espionnage classiques. Après une ouverture à Gibraltar, l’action se déplace à Bratislava, où Bond aide un général du KGB à passer à l’Ouest. Dalton quitte la saga après Permis de tuer (1989), influencé par le cinéma d’action hollywoodien des années 1980.

Après une pause de six ans, Bond revient avec GoldenEye (1995), incarné par Pierce Brosnan, et entre dans l’ère de l’information. L’intrigue cyberterroriste du film s’inspire des sous-cultures émergentes sur Internet.

Meurs un autre jour (2002), dernier film avec Pierce Brosnan dans le rôle-titre, pousse la technologie à l’extrême avec une Aston Martin invisible, jugée excessive par le public et la critique. Dans un contexte post-11 septembre, marqué par la quête de réalisme et de sécurité nationale – incarnée par la saga Jason Bourne – ces effets spéciaux spectaculaires paraissaient décalés.

C’est alors qu’arrive le Bond incarné par Daniel Craig, accompagné d’une déclaration forte : désormais, Bond ferait les choses pour de vrai, pour reprendre le titre d’un documentaire sur l’acteur tournée à l’occasion de son premier film dans le rôle (Casino Royale, 2006). Cette déclaration d’intention marque non seulement une distanciation par rapport aux images de synthèse mais aussi l’abandon de bizarreries technologiques extravagantes qui avaient marqué les épisodes précédents.

L’absence de Q, une première depuis Vivre et laisser mourir, confirme ce retour aux sources. Lorsque Q revient dans Skyfall (2012), désormais incarné par Ben Whishaw, il lance à Bond : « Vous vous attendiez à un stylo explosif ? Nous ne faisons plus vraiment ce genre de choses. »

Avec un nouveau reboot en préparation, la question se pose : le film s’inspirera-t-il des technologies contemporaines ou privilégiera-t-il un Bond plus réaliste ? Denis Villeneuve, fort de son expérience en science-fiction (Arrival, Blade Runner 2049, Dune), pourrait aller dans le sens de l’innovation. Mais, dans un contexte culturel marqué par la crainte de l’intelligence artificielle, la saga pourrait également s’éloigner de la technologie pour se démarquer. Quoi qu’il en soit, les cinéastes pourront toujours affirmer rester fidèles à la tradition !

Christopher Holliday ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.09.2025 à 14:47

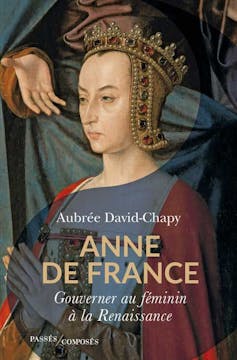

L’art d’éduquer les princesses de la Renaissance : ce que nous apprennent les « Enseignements » d’Anne de France

Aubrée David-Chapy, Chercheuse associée au centre Roland-Mousnier, Sorbonne Université

Texte intégral (2187 mots)

À partir du Moyen Âge, l’éducation des filles fait l’objet d’une grande attention dans la noblesse et, dans une moindre mesure, les milieux bourgeois.

Le manuscrit original des Enseignements, rédigés au XVe siècle par la fille aînée du roi Louis XI, Anne de France, duchesse du Bourbonnais et d’Auvergne, destinés à sa fille de 12 ans, Suzanne de Bourbon, récemment réapparu sur le marché de l’art, nous éclaire sur les valeurs essentielles transmises aux princesses de la Renaissance.

Alors qu’on le croyait perdu depuis plus d’un siècle, le manuscrit original des Enseignements, d’Anne de France (1461-1522), destinés à sa fille Suzanne de Bourbon (1491-1521) a resurgi sur le marché de l’art au printemps 2025, et vient d’être classé « trésor national » par le ministère de la culture.

Historiens et historiens de l’art le pensaient égaré dans les fonds de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg (Russie) qui était en sa possession depuis la fin du XVIIIe siècle environ. Il se trouvait en fait dans la collection particulière de Léon Parcé (1894-1979), érudit et passionné de Blaise Pascal (1623-1662), qui l’avait acquis des autorités soviétiques dans les années 1930.

La nouvelle de la réapparition de ce manuscrit réjouit historiens, historiens de l’art et de la littérature, qui ne le connaissaient que par une copie du XIXᵉ siècle et qui espèrent pouvoir l’étudier dans les prochaines années. Mais quelle est au juste la spécificité de ces Enseignements ?

Anne de France, une femme de pouvoir

L’éducation des filles constitue depuis le Moyen Âge un enjeu fondamental dans les milieux nobiliaires et, dans une moindre mesure, bourgeois. Comme les garçons, elles sont les destinataires de manuels de savoir-vivre appelés « miroirs » qui contiennent une multitude de préceptes moraux et de conseils pour la vie quotidienne.

Le Livre pour l’enseignement de ses filles, du chevalier de La Tour Landry, ou encore les enseignements de saint Louis à sa fille Isabelle de Navarre figurent au rang des plus connus.

Au XVe siècle, la femme de lettres Christine de Pizan rédige des miroirs à l’intention des princes, des princesses et, plus largement, des femmes de toutes conditions. Son Livre des trois vertus constitue un modèle dans lequel puiser.

Cependant, les Enseignements, d’Anne de France, qui se placent dans cette filiation littéraire, ont ceci de particulier qu’ils sont l’œuvre d’une mère pour sa fille, ce qui est assez unique. Surtout, Anne de France n’est pas une femme parmi d’autres : fille du roi Louis XI (1461-1483), c’est aussi la sœur de Charles VIII (1483-1498). Cette « fille de France » est l’une des femmes de pouvoir les plus puissantes du royaume, entre la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance.

Anne de France s’est imposée sur la scène politique dès les années 1480, en assurant une sorte de régence pour son frère Charles, aux côtés de son époux Pierre de Beaujeu. Dotée d’une grande expérience de la politique, de la cour et d’une grande culture, dont témoignent ses nombreuses références à Aristote et à saint Augustin, elle rédige les Enseignements à [s]a fille vers 1503-1505.

Il s’agit d’un moment charnière dans sa vie familiale. Tout juste veuve, celle qui n’est autre que duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, s’apprête à marier sa fille à Charles de Bourbon-Montpensier, connu plus tard sous le nom de connétable de Bourbon. Sans doute Anne s’est-elle inspirée des miroirs cités précédemment, conservés dans la bibliothèque des ducs de Bourbon, à Moulins.

La rédaction de ce miroir fait passer la princesse de la pratique à la théorie. En effet, en raison de son statut de fille de roi, Anne s’est illustrée depuis les années 1480 comme éducatrice de très nombreux princes et princesses envoyées par leurs familles à la cour de France pour recevoir un enseignement de premier plan. Outre son propre frère Charles qu’elle forme à son futur métier de roi, elle se voit confier Marguerite d’Autriche (tante de Charles Quint et régente des Pays-Bas), Louise de Savoie (mère de François Ier et première régente officielle du royaume de France), Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine, ou encore Diane de Poitiers toutes promises à un brillant avenir politique.

L’idéal de la princesse, parangon de vertu et de bonne éducation

C’est donc une femme d’expérience qui prend la plume pour s’adresser à Suzanne de Bourbon au tout début du XVIe siècle. Pour justifier son entreprise, elle évoque « la parfaite amour naturelle » qu’elle éprouve à l’égard de sa fille, alors âgée d’une douzaine d’années. Le manuscrit d’une centaine de feuillets dont elle fait don à Suzanne est enluminé et composé des Enseignements, suivis de l’Histoire du siège de Brest, bref opuscule dont Anne est également l’auteur.

Le contenu des Enseignements n’est en rien révolutionnaire, bien au contraire, il s’inscrit dans une tradition médiévale héritée du Miroir des Dames, de Durand de Champagne, et des écrits de Christine de Pizan.

Anne de France rappelle en premier lieu à sa fille son état de créature faible, marquée par le péché originel (comme toute créature humaine, homme ou femme) et la nécessité de dompter et de dépasser ses faiblesses naturelles afin de faire son salut sur terre.

C’est le principal objet de toute existence chrétienne. Pour cela, Suzanne devra s’efforcer d’acquérir la vertu qui se décline en de nombreuses qualités : prudence, piété, bonne renommée, courtoisie, humilité, maîtrise de soi, etc.

« Il n’est rien plus délectable à voir en femme noble que vertueux savoir »,

poursuit Anne. La vie doit ainsi s’ancrer dans la connaissance et la vérité, qui rapprochent de la sagesse, tout éloignant de la « folie » tant redoutée.

Destinée à être une femme de haut rang et à évoluer dans les milieux de cour, Suzanne devra savoir s’y comporter sans faire défaut à ses origines. Plus encore, il lui faudra se méfier de la fausseté ambiante de la cour, lieu du mensonge, du faux-semblant et de la trahison, qui représentent autant de pièges quotidiens à éviter.

Comme épouse, la princesse devra demeurer fidèle à sa propre lignée, « à son sang », tout en s’attachant fidèlement à son époux, se montrant notamment capable de le seconder en cas d’absence de ce dernier.

Les Enseignements expriment l’idéal de la princesse, parangon de vertu et de bonne éducation, selon Anne de France. Fruit d’années d’expérience du pouvoir et de la cour, ce miroir se présente comme un modèle de piété, de morale et de vertu destiné, certes, à sa fille mais, plus largement, à toutes les dames et demoiselles évoluant dans la sphère aulique.

C’est ce qui explique sa diffusion rapide dans le royaume de France, dès le premier quart du XVIe siècle, au sein des plus hautes franges de la société. Sous une forme imprimée, les Enseignements rejoignent par exemple les bibliothèques de Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier (1515-)1547), de Diane de Poitiers (1500-1566) puis de la puissante souveraine Catherine de Médicis (reine de France de 1547 à 1559, ndlr). C’est dire l’importance accordée par ses comparses aux conseils de celle qui fut l’une des plus puissantes femmes de la première Renaissance.

Aubrée David-Chapy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.09.2025 à 14:42

Le supermarché, source d’inspiration pour la littérature contemporaine

Clémentin Rachet, Architecte, chercheur (laboratoire CRENAU), Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes

Texte intégral (2315 mots)

Alors que les commerces quittent progressivement les centres-villes, écrivaines et écrivains semblent fascinés par les supermarchés. À chaque extrêmité de l’échiquier politique, d’Annie Ernaux à Michel Houellebecq, la littérature contemporaine leur voue un culte surprenant. Comment expliquer cet intérêt soudain, et visiblement consensuel, pour ces lieux du quotidien ?

Le supermarché en particulier, et les espaces de consommation en général, attisent depuis l’avènement de la société de consommation les regards les plus acerbes et les désirs les plus inavoués. Alors que Françoise Sagan inaugurait l’ouverture du premier hypermarché de France en 1963, écrivaines et écrivains contemporains ne s’y sont visiblement pas trompés et investissent dûment, au sein de leurs romans, l’ensemble des « temples » de la consommation moderne.

Le supermarché (ou l’hypermarché) est, en effet, progressivement devenu digne d’intérêt. Annie Ernaux y consacre même un livre en 2014 – journal intime à l’hypermarché Auchan du centre commercial des Trois-Fontaines, à Cergy (Essonne) – sur la couverture duquel (dans sa version poche) trône un caddie orange. Le début de Regarde les lumières mon amour (2014) prend des allures de revendication, voire de slogan manifeste. Dès les premières pages, l’écrivaine y explique les raisons de son entreprise :

« Pour raconter la vie, la nôtre, aujourd’hui, c’est donc sans hésiter que j’ai choisi comme objet les hypermarchés. J’y ai vu l’occasion de rendre compte d’une pratique réelle de leur fréquentation, loin des discours convenus souvent teintés d’aversion que ces prétendus non-lieux suscitent et qui ne correspondent en rien à l’expérience que j’en ai. »

Rappelons que le sociologue Marc Augé a précisément fait des espaces de la consommation l’un des trois piliers de ses « non-lieux empiriques », aux côtés des espaces de circulation et de communication. Si Ernaux semble douter d’une telle affectation et vouloir désamorcer, loin des discours dépréciateurs et moralisateurs, les effets répulsifs qui l’accompagnent habituellement, c’est que le super/hyper symbolise de nombreux paradoxes : à la fois attractif et repoussant, dénigré et massivement fréquenté, il est définitivement ambigu.

Il faut dire que nous passons un temps non négligeable dans les supermarchés. Pour l’écrivaine, ils méritent de fait la plus grande attention de la part de celles et ceux chargés d’en fabriquer les représentations :

« Nous choisissons nos objets et nos lieux de mémoire ou plutôt l’air du temps décide de ce dont il vaut la peine qu’on se souvienne. Les écrivains, les artistes, les cinéastes participent de l’élaboration de cette mémoire. Les hypermarchés, fréquentés grosso modo cinquante fois l’an par la majorité des gens depuis une quarantaine d’années en France, commencent seulement à figurer parmi les lieux dignes de représentation. »

L’esthétisation du supermarché

Si cette dignité apparaît comme circonstancielle – le modèle de la grande distribution qui date des années 1960, est relativement récent –, gageons qu’elle perdure. Car les enseignes commerciales tâchent continuellement de réinventer leur offre, aussi conscientes que l’autrice de l’importance qu’elles occupent depuis soixante ans dans notre quotidien.

Si les centres-villes se vident de leurs commerces dans la plupart des villes intermédiaires, perdant ainsi des lieux de sociabilité qui faisaient le sel de l’expérience urbaine, c’est que les centres commerciaux s’exposent comme un « centre-ville d’un nouveau genre », en accueillant, au-delà d’une offre commerciale défiant toute concurrence, des programmes urbains, des cinémas ou des cafés notamment. Les hyper/super et les centres commerciaux sont-ils devenus le « bistrot de la France périurbaine » ? Toutes les études convergent : on compte un hypermarché, en France, tous les vingt kilomètres en moyenne. En quittant sciemment la centralité, voilà qu’il l’aurait définitivement remplacée.

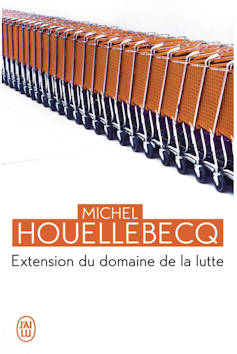

Rares sont donc les lieux que l’on fréquente aussi régulièrement qu’un supermarché. Michel Houellebecq ne cesse de le démontrer depuis la publication de ses premiers textes, à l’orée des années 1990. Dans sa poésie ou dans ses essais, le supermarché occupe une place de choix. Le poème « Hypermarché, Novembre », qui ouvre le recueil la Poursuite du bonheur (1991) – et donc, d’une certaine manière, l’entrée en littérature de Houellebecq – devance même la sortie du premier roman de l’auteur, Extension du domaine de la lutte (1994), dont la couverture du format poche présente une enfilade de caddies sur fond blanc. D’une certaine manière, chez Houellebecq, le supermarché anticipe le roman.

Dans sa géographie éclatée des supermarchés, de Limoges à Paris en passant par la Normandie ou l’Espagne, l’écrivain n’oublie jamais de signifier à quel point les supermarchés demeurent les seuls territoires capables d’émerveiller des personnages à qui l’espace urbain ne procure qu’angoisse ou désolation :

« Un hypermarché Casino, une station-service Shell demeuraient les seuls centres d’énergie perceptibles, les seules propositions sociales susceptibles de provoquer le désir, le bonheur, la joie. »

Si Ernaux et Houellebecq apparaissent comme les figures de proue de cette entreprise d’esthétisation du supermarché, leurs consœurs et leurs confrères ne sont pas en reste : de Laurent Mauviginer dans Ce que j’appelle oubli (2011) à Marie-Hélène Lafon dans Nos vies (2017), en passant par Célestin de Meeûs et sa Mythologie du .12 (2024), ou, de l’autre côté de l’Atlantique, par Bret Easton Ellis chez qui « la consommation et le paraître sont présentés comme l’éthos de l’Amérique riche et blanche », les supermarchés revêtent des imaginaires et des représentations riches et variés dans la littérature contemporaine. Les personnages y projettent des ersatz de domesticité.

En estompant sciemment les limites entre les activités domestiques et la consommation de masse, auteurs et autrices expriment les relations, mouvantes, qui opèrent entre les individus et nos lieux de consommation ordinaire.

Temples de la consommation

Le supermarché rassemble ; il crée du consensus. Il reste respectivement perçu chez Houellebecq et chez Ernaux comme « émerveillement du monde » et comme « grand rendez-vous de l’humain ». Le supermarché frise donc avec le métaphysique, voire le mystique. Au narrateur de Sérotonine (2019) de déclarer :

« Je n’avais jamais, à mon âge, mis les pieds dans un centre Leclerc. Je fus ébloui. »

L’éblouissement confine au religieux.

Et comme il en est d’usage dans les églises, Annie Ernaux se demande dans Regarde les lumières mon amour s’il est autorisé de photographier l’intérieur des lieux. L’autrice questionne, en creux, leur inintérêt architectural.

La littérature n’est du reste pas la seule à s’éprendre du supermarché. On connaît notamment l’affection que lui porte le photographe anglais Martin Parr :

Si le champ de la création s’y intéresse de manière exponentielle, le super/hyper tarde à opérer une mue significative dans l’imaginaire collectif, encore associé à un rituel hebdomadaire ou quotidien au mieux déprimant, au pire anxiogène, sous les néons blafards et les musiques de fond des grandes enseignes commerciales génériques.

Généralement construits sans ambition créative, selon des modèles reproductibles, les super/hyper n’ont pas meilleure presse chez les architectes. Ils sont même à l’origine d’une expression devenue courante. La fameuse « esthétique de supermarché » que certains se plaisent à employer à l’envi pour désigner la pauvreté d’un paysage ou d’un bâtiment, renvoyant dès que possible les super/hyper à la laideur dont ils souffrent déjà dans nos représentations courantes. Mais, à en croire les écrivaines et les écrivains, la fascination prend plutôt racine ailleurs : dans la simplicité réconfortante d’un programme quotidien, utopie du proche et du familier. Dans un monde globalisé, le supermarché représente visiblement l’un des derniers refuges de sociabilité et l’illusoire espoir d’un possible foyer.

Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.

Clémentin Rachet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.09.2025 à 09:24

Comment la philosophie d’Hartmut Rosa « résonne » avec les sports de glisse

Jérôme Visioli, Maître de Conférences STAPS, Université de Bretagne occidentale

Texte intégral (1711 mots)

Le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa a développé une sociologie de la relation au monde qui distingue deux expériences fondamentales. D’un côté, l’« aliénation », lorsque l’individu se sent indifférent ou agressé par son environnement. De l’autre, la « résonance », expérience d’harmonie que les sportifs, entre autres, tendent à rechercher à travers leurs pratiques.

Selon Hartmut Rosa, la « résonance » repose sur quatre dimensions : être touché par le monde, entrer en relation avec lui sans chercher à le dominer, le transformer tout en acceptant d’être transformé et accueillir l’imprévisibilité de cette interaction. L’auteur souligne également que la recherche de l’expérience de résonance par les sportifs constitue l’un des principaux motifs de leur engagement durable dans la pratique, avec des enjeux importants en termes de bien-être.

Si les études empiriques visant à documenter les expériences de résonance et d’aliénation restent rares, on note actuellement un développement des recherches en sciences du sport autour de différentes pratiques (course, apnée, yoga, parkour, etc.). Cela s’illustre, par exemple, dans le numéro de la revue Sport, Ethics and Philosophy intitulé « Hartmut Rosa as a sport philosopher », que nous coordonnons avec Matthieu Quidu, Brice Favier-Ambrosini et Bernard Andrieu, à paraître en 2026.

À ce titre, les sports de glisse constituent un terrain particulièrement fécond, car ils mobilisent simultanément un rapport sensible à l’environnement naturel ou urbain, des interactions sociales marquées par la coopération et la reconnaissance entre pairs, une relation intime à la matérialité de l’équipement, un fort engagement corporel, mental et émotionnel (équilibre, risque, maîtrise technique), un rapport au temps singulier où alternent attente, répétition et fulgurance des instants de réussite.

Pour illustrer plus concrètement cet aspect, nous proposons de rendre compte d’une étude auprès de skateurs, menée avec Oriane Petiot, Pauline Prouff et Gilles Kermarrec, à paraître en 2026. L’objectif était de documenter résonance et aliénation à travers la documentation de récits d’expérience particulièrement marquants, correspondant à des incidents critiques. L’étude a été menée auprès de 50 skateurs âgés de 10 à 47 ans, dont 9 femmes et 41 hommes.

L’expérience de résonance en skateboard

L’expérience de résonance, c’est ce moment où une personne sent que « quelque chose vibre » entre elle et le monde. Dans le cadre de la pratique du skate, elle se divise en deux grandes catégories : la relation à la planche (74,2 %) et la relation à l’environnement (25,8 %).

La première regroupe la réussite dans une figure (47 %) et le dépassement de la peur (27,3 %). Dans le premier cas, la résonance est vécue comme une expérience d’harmonie entre corps, esprit et skateboard :

« Une session de skate où ma confiance en moi était totale. Je me sentais aligné avec toutes les planètes, presque dans un état de grâce. […] J’avais l’impression de me voir skater de l’extérieur et que mes capacités cognitives étaient amplifiées. »

Dans le second, elle naît du surpassement de soi face aux échecs et à la prise de risque :

« Après des tentatives ratées et beaucoup de peur, le trick passe enfin : un immense soulagement, une fierté et un bonheur intenses. »

Ces récits montrent que l’expérience de résonance émerge autant en lien avec la maîtrise de la planche que dans le dépassement de l’insatisfaction.

La deuxième catégorie (25,8 %) met en évidence la qualité de la relation au monde, structurée autour de deux sous-catégories : les moments avec les pairs (N = 15 ; 22,7 %) et les déplacements et découvertes de spots (N = 2 ; 3,0 %). Des moments d’émotions partagées illustrent une résonance collective, nourrie aussi par des projets communs où

« tout le monde vit le trick avec toi et t’encourage à le réussir ! […] Une joie folle, une immense satisfaction de partager un tel moment avec autant d’amis ».

Les voyages et découvertes de spots offrent également des expériences mémorables :

« Partir une semaine avec neuf potes… joie intense, liberté totale, euphorie, ivresse. »

Ces récits d’expérience soulignent l’importance du partage social des émotions liées à la découverte de nouveaux espaces de pratique.

L’expérience d’aliénation en skateboard

L’expérience d’aliénation correspond à une rupture du lien avec le monde, lorsque l’individu ne parvient plus à se sentir en relation vivante et signifiante avec son environnement. Dans le cadre de la pratique du skate, elle se divise en deux grandes catégories : la relation avec la planche (88,5 %) et la relation avec l’environnement ou les pairs (11,5 %).

Dans la première catégorie, l’aliénation découle principalement des blessures (45,9 %), des échecs répétés (32,8 %) et des difficultés d’apprentissage (9,8 %). Un jeune skateur raconte :

« Je me suis cassé le bras assez sérieusement […]. Dès que je suis tombé, j’ai su qu’il était cassé. »

L’expérience de la blessure est non seulement liée à la douleur, mais également à l’impossibilité de continuer à pratiquer le skateboard associée à une fragilisation de l’estime de soi et des liens sociaux :

« Boom, entorse ! […] tu réalises que tu ne pourras pas skater pendant un ou deux mois. »

Les échecs répétitifs suscitent également une forte insatisfaction :

« Après des dizaines d’essais sur un trick, tu te sens capable, mais ça ne passe pas […] fatigue, nervosité, frustration m’ont fait littéralement craquer. »

La seconde catégorie porte sur la relation au social, et représente 11,5 % des expériences d’aliénation, autour de la pression sociale et de la compétition (8,2 %), mais aussi des conflits (3,3 %). L’aliénation émerge notamment lorsque les interactions avec les pairs deviennent sources de rejet :

« Un gars m’a poussé, et, honnêtement, j’ai beaucoup remis en question ma place au skatepark. »

Certains évoquent un sentiment de solitude :

« Pendant trois-quatre mois, j’ai skaté seul… vraiment triste, car à ce moment, le skate était la seule chose qui me faisait plaisir. »

L’observation et le jugement peuvent également blesser les pratiquants :

« Après une chute devant les autres, j’étais tellement honteuse […] je suis partie démoralisée. »

Ces expériences montrent l’ambivalence des relations sociales, qui peuvent fragiliser l’estime de soi et transformer le skatepark en espace d’exclusion.

À la recherche de l’expérience de résonance dans les pratiques sportives

Les résultats de l’étude révèlent une dialectique essentielle entre résonance et aliénation dans l’expérience des skateurs, qui se déploie sur une temporalité évolutive. La résonance surgit souvent après des phases d’aliénation, par exemple lorsqu’un trick réussi suit de multiples tentatives infructueuses. Inversement, l’intensité des moments de résonance peut nourrir la quête permanente de sensations, au risque de retomber dans l’aliénation. Cette dialectique structure la pratique du skateboard, redéfinissant les relations au corps, à la planche, à l’environnement social et urbain.

Ces processus échappent en partie à notre contrôle, car, comme l’explique Rosa, l’expérience de résonance se caractérise aussi par une certaine indisponibilité, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être produite ou maîtrisée à volonté. Néanmoins, la pratique régulière favorise l’appropriation progressive de la planche comme prolongement du corps.

Le skatepark apparaît également comme une « oasis de résonance » potentielle, par ses dimensions sociales parfois associées à l’écoute de la musique, permettant de s’évader d’une société caractérisée par l’accélération, autre concept développé par Hartmut Rosa.

Les résultats de notre étude invitent à la prise en compte de l’expérience des pratiquants par les intervenants dans le cadre d’une pédagogie de la résonance. Ils peuvent également susciter des réflexions dans les associations sportives et les politiques publiques, afin de favoriser des environnements propices à l’épanouissement des skateurs.

Enfin, ils invitent à élargir les recherches sur l’expérience de résonance à d’autres sports de glisse (surf, planche à voile, snowboard, etc.), et plus globalement à l’ensemble des pratiques sportives contemporaines, en intégrant éventuellement l’écoute de la musique comme amplificateur d’évasion.

Jérôme Visioli ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.09.2025 à 16:16

Friche la Belle-de-Mai : une scène culturelle ouverte… mais à quel(s) public(s) ?

Sylvia Girel, Professeur des universités – sociologue, Aix-Marseille Université (AMU)

Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)

Ullauri Lloré Elisa, Sociologue, chercheuse post-doctorante à Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (3018 mots)

La Friche la Belle-de-Mai, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ancienne manufacture de tabac reconvertie en espace culturel, est un lieu emblématique de la scène artistique marseillaise et de la ville. Mais une question se pose depuis sa création : celle des publics à proximité.

Situé dans l’un des quartiers régulièrement présentés comme l’un des plus pauvres de France, cet espace pluridisciplinaire est à la fois un pôle culturel, un territoire de création, un lieu de passage et de convivialité. Sa fréquentation est estimée à 450 000 visiteurs par an. Pourtant, ce qui revient souvent dans les discours qui le présentent est un « paradoxe géographique étonnant » bien identifié par le géographe Boris Grésillon : « Il s’agit d’un lieu perçu comme ouvert à l’échelle nationale et internationale et comme relativement fermé à l’échelle du quartier. » Ce genre de paradoxes n’est pas spécifique à la Friche, mais inhérent au fonctionnement des organisations et notamment de celles qui arrivent à franchir le seuil du « succès » et à s’affirmer comme lieu de référence.

Investie en 1990-1991, inaugurée officiellement en 1992, la Friche a pourtant toujours mis la question de l’ouverture au quartier et de l’implication des habitants au cœur du projet, comme le rappelle régulièrement l’un de ses fondateurs, Philippe Foulquié. Pourtant, il n’existe pas d’enquête de publics et de réception ciblée et documentée depuis sa création ni d’évaluation et de mesure fine de la fréquentation (les quelques articles parus à ce sujet sont le fruit de l’initiative indépendante des chercheurs qui s’y sont intéressés). Cet état de fait vient alimenter des débats contradictoires, basés sur des intuitions et des observations souvent assez caricaturales. La presse ne manque pas de s’en faire l’écho, soulignant régulièrement « la fragilité des liens entre l’institution culturelle et les habitants du quartier » ou « sa grille d’entrée systématiquement fermée, le lieu ne présente pas un accueil des plus chaleureux ».

Pourtant, quiconque traverse aujourd’hui la Friche croise bel et bien une diversité d’individus et de groupes aux âges, activités et profils variés. Ceux-ci composent une constellation de publics allant des touristes de passage aux mamans avec leurs enfants, en passant par les « frichistes » (l’ensemble des résidents, près de 400 personnes au quotidien), les publics habitués des lieux culturels, les professionnels des mondes des arts et de la culture, ou les scolaires.

Les étapes de la structuration, de l’ancrage au déploiement

En termes de chronologie, si l’ouverture en 1992 est un temps fort qui marque l’histoire culturelle de la ville, 2013 constitue un tournant sur deux aspects essentiels. C’est l’année de l’ouverture de la tour Panorama, un espace d’exposition qui vient matérialiser la dimension emblématique, symbolique et panoramique du toit-terrasse de la Friche. Dès les années 90, notamment avec les installations du groupe Dune (par exemple, « Vous êtes ici ! »), le toit-terrasse est investi et figure comme un espace public, festif et artistique partagé, qui offre un point de vue spectaculaire sur la ville.

2013 est aussi marquée par la réaffirmation du discours d’inclusion de la part du nouveau directeur, Alain Arnaudet. Ce discours sera ensuite de nouveau repris en 2022 pour l’anniversaire des 30 ans par son successeur, Alban Corbier-Labasse. La Friche, forte d’une reconnaissance accrue dans le monde des arts, de la culture, lieu de référence, remet en avant la volonté de (re)tisser plus de liens avec son environnement social, territorial et d’engager une appropriation plus forte par les habitants :

« C’est peut-être sur la relation au territoire que cette année (2022, NdR) aura vu certaines lignes bouger : un partenariat avec la Fondation de France sur le territoire de proximité, un soutien de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour travailler les questions d’éducation spécialisée, la naissance de la Galerie de tous les possibles (ex-galerie de la Salle des Machines), réinventée pour encourager la participation citoyenne à la vie culturelle. Ce projet implique des habitants du quartier et diverses associations dans la cocréation d’événements artistiques. Ou encore l’expérimentation du Labo des désirs dans le petit théâtre, ainsi qu’une première collaboration avec les collectifs de la Belle-de-Mai pour les soirées On Air sur le Toit-terrasse. »

Si la question de l’inclusion figure comme un des éléments fondamentaux du programme de la Friche dès sa création dans les discours et intentions, c’est avec l’année 2013 et les projets de ces dix dernières années que s’enclenche une mise en œuvre très concrète de projets, dispositifs qui y contribuent.

Parallèlement, d’autres pratiques s’installent de manière plus ou moins spontanée : le sport, libre ou encadré (par des collectifs tels que BSM – Board Spirit Marseille, une association fondée en 2002 qui mobilise le skateboard, la pratique du graff comme outils socio-éducatifs et culturels), des actions sociales portées par les Grandes Tables, comme les cours de français langue étrangère et la présence du journal de rue Un autre monde lors du marché paysan du lundi soir. La Friche Belle-de-Mai apparaît alors comme un espace d’écoute des hétérogénéités sociales qui la traversent, et donne à voir des cultures, et une forme extensive de la culture. Les frontières entre les pratiques (arts et de la culture, loisirs, pratiques conviviales et sociales) et entre les usages du lieu se croisent et se mêlent, au profit « d’un accès différentiel et d’expériences plurielles », chacun compose avec ses habitus, ses attentes et ce que la Friche lui offre.

Entre reconnaissance nationale et méconnaissance locale

Cette pluralité, malgré toute sa richesse, ne garantit pas une appropriation homogène des lieux. Si elle est visible dès que l’on s’y arrête, elle n’est pas aussi valorisée et mise en visibilité que l’on pourrait s’y attendre par rapport à d’autres éléments plus valorisants en termes de reconnaissance et de rayonnement (le lien avec les industries culturelles et créatives [ICC], les expositions, les grands événements, etc.). Par exemple, les jeunes du quartier qui fréquentent les terrains de sport en libre accès n’associent pas forcément ces espaces à la Friche en tant qu’institution culturelle. Les mamans avec leurs enfants s’y retrouvent et apprécient que l’espace soit « coupé » du brouhaha et de l’agitation de la ville, mais quelle est leur perception de la vocation de la Friche ? Pour ces usagers du lieu, la Friche est un terrain, une place, une cour, un espace de passage et de rencontre avant tout, et les autres fonctions du lieu demeurent en large partie méconnues.

Cette non-association à la dimension « lieu culturel » révèle moins une méconnaissance qu’une forme d’indifférence, ou encore une forme de « désajustement symbolique » au regard des attentes que les porteurs de projets projettent sur les publics. On vient à la Friche aussi pour des motifs et usages quotidiens, en lien avec sa vie et ses envies, et non pour ce que représente et propose la Friche comme espace emblématique d’une époque et d’un « format » d’offre (le développement des tiers-lieux culturels). Par exemple, pensé comme un espace mimétique de la rue, mais sécurisé et libéré des contraintes urbaines traditionnelles (circulation, densité du trafic, etc.), le skatepark dit « street » de la Friche, constitue un espace et un dispositif socio-éducatif et territorial, favorisant l’inclusion des jeunes du quartier (prêt de matériel, cours gratuits pour des enfants du quartier). De fait, il se superpose à l’offre culturelle, et questionne les modes d’appropriation de l’espace public offert par la Friche. Les pratiques des jeunes se font sur fond d’art et de culture sans que cela soit conscientisé par les usagers, mais sans non plus que ce soit neutre, sans effet, puisqu’ils font très bien la différence avec d’autres lieux et espaces.

Si le paradigme de perception des publics au sein de la Friche, notamment par ceux qui lui donnent son identité et construisent l’offre culturelle, est bien en train de suivre un mouvement plus général de questionnement sur la démocratisation et les conditions de l’accès et de l’accessibilité à l’offre culturelle, il reste encore toutefois tributaire d’une vision assez « mécanique » qui considère comme « publics » les destinataires, et suppose que, si l’offre est de qualité, le public va suivre. Or, négliger la connaissance fine de ses publics et non-publics de proximité, entretient ce décalage décrit par Boris Grésillon. La Friche fourmille d’une pluralité de publics au sens de John Dewey, mais ne les connaît pas si bien. Exemple significatif : dans les rapports d’activité « les publics » sont désignés comme tels partout sans autres précisions, sorte d’entité globale et homogène, objectivée. Quid des « frichistes » qui sont le premier cercle de public, des micropublics aux profils divers qui s’inscrivent dans des usages quotidiens des espaces, parfois éloignés des intentions initiales des porteurs de projet ? Ils sont pourtant bien présents. Leurs usages différents, pas toujours bien identifiés, difficile à qualifier, n’est pas à lire en termes de problème (parce qu’ils ne fréquenteraient pas les espaces artistiques et culturels et ne se sentiraient pas concernés par l’offre culturelle), mais plutôt comme un indicateur d’une relation différente, non prescrite, parfois inattendue, mais bien ancrée et appréciée, au lieu.

Un autre « groupe » est à intégrer dans cette constellation des « publics », car il figure comme un des plus impliqués dans le tissage de liens entre la friche et le quartier : celui des médiateurs et médiatrices culturelles. En lien avec les écoles, la Maison pour tous, ou des centres sociaux, ils ou elles assurent un rôle de passeurs (entre les œuvres, les espaces et les enfants, entre les artistes et les habitantes, entre le projet culturel, le professeur relais, le quartier). Peu visibles, en lien avec la fragilité de leur statut et de la profession, ce sont pourtant ils et elles qui permettent aux personnes dites « éloignées de la culture » de trouver un chemin, parfois discret, vers des pratiques nouvelles, et des relations fondées sur la confiance, la familiarité, la proximité.

Un lieu, plusieurs friches ?

Une analyse par l’entrée « public » révèle l’existence d’une friche plurielle. Une friche culturelle, visible, structurée, affichée : espace de création, de production, de diffusion. Mais aussi une friche sociale, souterraine, incorporée dans les habitudes du quartier : les matchs de foot improvisés, les rendez-vous breakdance, les cours de langue vécus comme des moments de sociabilisation, etc. Les usagers les plus réguliers ne sont pas toujours ceux que l’institution met en visibilité ou reconnaît comme légitimes. Leurs paroles, leurs manières de vivre le lieu, leurs récits ne s’articulent que rarement avec la présentation du lieu dans les documents de pilotage ou les bilans culturels.

« Faire venir » les habitants, cet impératif, aussi louable et bienveillant soit-il, révèle en creux un décalage entre des logiques d’usages réels et des publics déjà en présence, mais qui n’appartiennent pas à des catégories identifiées comme « des publics ». Comme cela a été montré pour un événement comme MP2013 : la Friche fait l’objet de différentes modalités d’appropriation, et est en mesure de créer des publics, leur offrant la possibilité de composer différemment avec la culture et de construire de nouvelles cultures.

Au-delà de son rayonnement culturel et symbolique, sa capacité à reconnaître, intégrer et valoriser les usages des habitants de proximité reste donc le véritable défi. Les tensions observées entre ambitions institutionnelles et pratiques ordinaires rappellent que la question des publics engage une réflexion profonde sur les formes d’appropriation et de cohabitation culturelles dans un territoire marqué par de fortes inégalités sociales. En arrière-plan de ce questionnement sur les publics de la Friche, se pose plus largement la question de l’accès et de la manière dont la culture est pensée. Aujourd’hui, les lignes bougent, avec une volonté d’aborder la question de l’accès qui se décentre de l’analyse de l’accès à l’offre – héritée de la démocratisation culturelle classique – pour mieux chercher à comprendre la variabilité des manières d’« être », de « devenir » et de « faire » publics.

Cela suppose de redonner du poids aux pratiques ordinaires, à la texture du réel, aux continuités sociales invisibilisées derrière les vitrines de l’innovation et de concepts (démocratie culturelle, démocratisation, participation, etc.) aux contours devenus si flous qu’ils en sont souvent vidés de leur sens. De ce point de vue, la Friche est un très bel endroit pour creuser et incarner la réflexion actuelle sur les droits culturels.

Sylvia Girel est rapporteuse du groupe de travail Impact Tank, qui mesurer l’impact social de l’accès à la culture.

Maria Elena Buslacchi et Ullauri Lloré Elisa ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain