ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

21.09.2025 à 09:24

Comment la philosophie d’Hartmut Rosa « résonne » avec les sports de glisse

Jérôme Visioli, Maître de Conférences STAPS, Université de Bretagne occidentale

Texte intégral (1711 mots)

Le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa a développé une sociologie de la relation au monde qui distingue deux expériences fondamentales. D’un côté, l’« aliénation », lorsque l’individu se sent indifférent ou agressé par son environnement. De l’autre, la « résonance », expérience d’harmonie que les sportifs, entre autres, tendent à rechercher à travers leurs pratiques.

Selon Hartmut Rosa, la « résonance » repose sur quatre dimensions : être touché par le monde, entrer en relation avec lui sans chercher à le dominer, le transformer tout en acceptant d’être transformé et accueillir l’imprévisibilité de cette interaction. L’auteur souligne également que la recherche de l’expérience de résonance par les sportifs constitue l’un des principaux motifs de leur engagement durable dans la pratique, avec des enjeux importants en termes de bien-être.

Si les études empiriques visant à documenter les expériences de résonance et d’aliénation restent rares, on note actuellement un développement des recherches en sciences du sport autour de différentes pratiques (course, apnée, yoga, parkour, etc.). Cela s’illustre, par exemple, dans le numéro de la revue Sport, Ethics and Philosophy intitulé « Hartmut Rosa as a sport philosopher », que nous coordonnons avec Matthieu Quidu, Brice Favier-Ambrosini et Bernard Andrieu, à paraître en 2026.

À ce titre, les sports de glisse constituent un terrain particulièrement fécond, car ils mobilisent simultanément un rapport sensible à l’environnement naturel ou urbain, des interactions sociales marquées par la coopération et la reconnaissance entre pairs, une relation intime à la matérialité de l’équipement, un fort engagement corporel, mental et émotionnel (équilibre, risque, maîtrise technique), un rapport au temps singulier où alternent attente, répétition et fulgurance des instants de réussite.

Pour illustrer plus concrètement cet aspect, nous proposons de rendre compte d’une étude auprès de skateurs, menée avec Oriane Petiot, Pauline Prouff et Gilles Kermarrec, à paraître en 2026. L’objectif était de documenter résonance et aliénation à travers la documentation de récits d’expérience particulièrement marquants, correspondant à des incidents critiques. L’étude a été menée auprès de 50 skateurs âgés de 10 à 47 ans, dont 9 femmes et 41 hommes.

L’expérience de résonance en skateboard

L’expérience de résonance, c’est ce moment où une personne sent que « quelque chose vibre » entre elle et le monde. Dans le cadre de la pratique du skate, elle se divise en deux grandes catégories : la relation à la planche (74,2 %) et la relation à l’environnement (25,8 %).

La première regroupe la réussite dans une figure (47 %) et le dépassement de la peur (27,3 %). Dans le premier cas, la résonance est vécue comme une expérience d’harmonie entre corps, esprit et skateboard :

« Une session de skate où ma confiance en moi était totale. Je me sentais aligné avec toutes les planètes, presque dans un état de grâce. […] J’avais l’impression de me voir skater de l’extérieur et que mes capacités cognitives étaient amplifiées. »

Dans le second, elle naît du surpassement de soi face aux échecs et à la prise de risque :

« Après des tentatives ratées et beaucoup de peur, le trick passe enfin : un immense soulagement, une fierté et un bonheur intenses. »

Ces récits montrent que l’expérience de résonance émerge autant en lien avec la maîtrise de la planche que dans le dépassement de l’insatisfaction.

La deuxième catégorie (25,8 %) met en évidence la qualité de la relation au monde, structurée autour de deux sous-catégories : les moments avec les pairs (N = 15 ; 22,7 %) et les déplacements et découvertes de spots (N = 2 ; 3,0 %). Des moments d’émotions partagées illustrent une résonance collective, nourrie aussi par des projets communs où

« tout le monde vit le trick avec toi et t’encourage à le réussir ! […] Une joie folle, une immense satisfaction de partager un tel moment avec autant d’amis ».

Les voyages et découvertes de spots offrent également des expériences mémorables :

« Partir une semaine avec neuf potes… joie intense, liberté totale, euphorie, ivresse. »

Ces récits d’expérience soulignent l’importance du partage social des émotions liées à la découverte de nouveaux espaces de pratique.

L’expérience d’aliénation en skateboard

L’expérience d’aliénation correspond à une rupture du lien avec le monde, lorsque l’individu ne parvient plus à se sentir en relation vivante et signifiante avec son environnement. Dans le cadre de la pratique du skate, elle se divise en deux grandes catégories : la relation avec la planche (88,5 %) et la relation avec l’environnement ou les pairs (11,5 %).

Dans la première catégorie, l’aliénation découle principalement des blessures (45,9 %), des échecs répétés (32,8 %) et des difficultés d’apprentissage (9,8 %). Un jeune skateur raconte :

« Je me suis cassé le bras assez sérieusement […]. Dès que je suis tombé, j’ai su qu’il était cassé. »

L’expérience de la blessure est non seulement liée à la douleur, mais également à l’impossibilité de continuer à pratiquer le skateboard associée à une fragilisation de l’estime de soi et des liens sociaux :

« Boom, entorse ! […] tu réalises que tu ne pourras pas skater pendant un ou deux mois. »

Les échecs répétitifs suscitent également une forte insatisfaction :

« Après des dizaines d’essais sur un trick, tu te sens capable, mais ça ne passe pas […] fatigue, nervosité, frustration m’ont fait littéralement craquer. »

La seconde catégorie porte sur la relation au social, et représente 11,5 % des expériences d’aliénation, autour de la pression sociale et de la compétition (8,2 %), mais aussi des conflits (3,3 %). L’aliénation émerge notamment lorsque les interactions avec les pairs deviennent sources de rejet :

« Un gars m’a poussé, et, honnêtement, j’ai beaucoup remis en question ma place au skatepark. »

Certains évoquent un sentiment de solitude :

« Pendant trois-quatre mois, j’ai skaté seul… vraiment triste, car à ce moment, le skate était la seule chose qui me faisait plaisir. »

L’observation et le jugement peuvent également blesser les pratiquants :

« Après une chute devant les autres, j’étais tellement honteuse […] je suis partie démoralisée. »

Ces expériences montrent l’ambivalence des relations sociales, qui peuvent fragiliser l’estime de soi et transformer le skatepark en espace d’exclusion.

À la recherche de l’expérience de résonance dans les pratiques sportives

Les résultats de l’étude révèlent une dialectique essentielle entre résonance et aliénation dans l’expérience des skateurs, qui se déploie sur une temporalité évolutive. La résonance surgit souvent après des phases d’aliénation, par exemple lorsqu’un trick réussi suit de multiples tentatives infructueuses. Inversement, l’intensité des moments de résonance peut nourrir la quête permanente de sensations, au risque de retomber dans l’aliénation. Cette dialectique structure la pratique du skateboard, redéfinissant les relations au corps, à la planche, à l’environnement social et urbain.

Ces processus échappent en partie à notre contrôle, car, comme l’explique Rosa, l’expérience de résonance se caractérise aussi par une certaine indisponibilité, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être produite ou maîtrisée à volonté. Néanmoins, la pratique régulière favorise l’appropriation progressive de la planche comme prolongement du corps.

Le skatepark apparaît également comme une « oasis de résonance » potentielle, par ses dimensions sociales parfois associées à l’écoute de la musique, permettant de s’évader d’une société caractérisée par l’accélération, autre concept développé par Hartmut Rosa.

Les résultats de notre étude invitent à la prise en compte de l’expérience des pratiquants par les intervenants dans le cadre d’une pédagogie de la résonance. Ils peuvent également susciter des réflexions dans les associations sportives et les politiques publiques, afin de favoriser des environnements propices à l’épanouissement des skateurs.

Enfin, ils invitent à élargir les recherches sur l’expérience de résonance à d’autres sports de glisse (surf, planche à voile, snowboard, etc.), et plus globalement à l’ensemble des pratiques sportives contemporaines, en intégrant éventuellement l’écoute de la musique comme amplificateur d’évasion.

Jérôme Visioli ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.09.2025 à 16:16

Friche la Belle-de-Mai : une scène culturelle ouverte… mais à quel(s) public(s) ?

Sylvia Girel, Professeur des universités – sociologue, Aix-Marseille Université (AMU)

Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)

Ullauri Lloré Elisa, Sociologue, chercheuse post-doctorante à Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (3018 mots)

La Friche la Belle-de-Mai, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ancienne manufacture de tabac reconvertie en espace culturel, est un lieu emblématique de la scène artistique marseillaise et de la ville. Mais une question se pose depuis sa création : celle des publics à proximité.

Situé dans l’un des quartiers régulièrement présentés comme l’un des plus pauvres de France, cet espace pluridisciplinaire est à la fois un pôle culturel, un territoire de création, un lieu de passage et de convivialité. Sa fréquentation est estimée à 450 000 visiteurs par an. Pourtant, ce qui revient souvent dans les discours qui le présentent est un « paradoxe géographique étonnant » bien identifié par le géographe Boris Grésillon : « Il s’agit d’un lieu perçu comme ouvert à l’échelle nationale et internationale et comme relativement fermé à l’échelle du quartier. » Ce genre de paradoxes n’est pas spécifique à la Friche, mais inhérent au fonctionnement des organisations et notamment de celles qui arrivent à franchir le seuil du « succès » et à s’affirmer comme lieu de référence.

Investie en 1990-1991, inaugurée officiellement en 1992, la Friche a pourtant toujours mis la question de l’ouverture au quartier et de l’implication des habitants au cœur du projet, comme le rappelle régulièrement l’un de ses fondateurs, Philippe Foulquié. Pourtant, il n’existe pas d’enquête de publics et de réception ciblée et documentée depuis sa création ni d’évaluation et de mesure fine de la fréquentation (les quelques articles parus à ce sujet sont le fruit de l’initiative indépendante des chercheurs qui s’y sont intéressés). Cet état de fait vient alimenter des débats contradictoires, basés sur des intuitions et des observations souvent assez caricaturales. La presse ne manque pas de s’en faire l’écho, soulignant régulièrement « la fragilité des liens entre l’institution culturelle et les habitants du quartier » ou « sa grille d’entrée systématiquement fermée, le lieu ne présente pas un accueil des plus chaleureux ».

Pourtant, quiconque traverse aujourd’hui la Friche croise bel et bien une diversité d’individus et de groupes aux âges, activités et profils variés. Ceux-ci composent une constellation de publics allant des touristes de passage aux mamans avec leurs enfants, en passant par les « frichistes » (l’ensemble des résidents, près de 400 personnes au quotidien), les publics habitués des lieux culturels, les professionnels des mondes des arts et de la culture, ou les scolaires.

Les étapes de la structuration, de l’ancrage au déploiement

En termes de chronologie, si l’ouverture en 1992 est un temps fort qui marque l’histoire culturelle de la ville, 2013 constitue un tournant sur deux aspects essentiels. C’est l’année de l’ouverture de la tour Panorama, un espace d’exposition qui vient matérialiser la dimension emblématique, symbolique et panoramique du toit-terrasse de la Friche. Dès les années 90, notamment avec les installations du groupe Dune (par exemple, « Vous êtes ici ! »), le toit-terrasse est investi et figure comme un espace public, festif et artistique partagé, qui offre un point de vue spectaculaire sur la ville.

2013 est aussi marquée par la réaffirmation du discours d’inclusion de la part du nouveau directeur, Alain Arnaudet. Ce discours sera ensuite de nouveau repris en 2022 pour l’anniversaire des 30 ans par son successeur, Alban Corbier-Labasse. La Friche, forte d’une reconnaissance accrue dans le monde des arts, de la culture, lieu de référence, remet en avant la volonté de (re)tisser plus de liens avec son environnement social, territorial et d’engager une appropriation plus forte par les habitants :

« C’est peut-être sur la relation au territoire que cette année (2022, NdR) aura vu certaines lignes bouger : un partenariat avec la Fondation de France sur le territoire de proximité, un soutien de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour travailler les questions d’éducation spécialisée, la naissance de la Galerie de tous les possibles (ex-galerie de la Salle des Machines), réinventée pour encourager la participation citoyenne à la vie culturelle. Ce projet implique des habitants du quartier et diverses associations dans la cocréation d’événements artistiques. Ou encore l’expérimentation du Labo des désirs dans le petit théâtre, ainsi qu’une première collaboration avec les collectifs de la Belle-de-Mai pour les soirées On Air sur le Toit-terrasse. »

Si la question de l’inclusion figure comme un des éléments fondamentaux du programme de la Friche dès sa création dans les discours et intentions, c’est avec l’année 2013 et les projets de ces dix dernières années que s’enclenche une mise en œuvre très concrète de projets, dispositifs qui y contribuent.

Parallèlement, d’autres pratiques s’installent de manière plus ou moins spontanée : le sport, libre ou encadré (par des collectifs tels que BSM – Board Spirit Marseille, une association fondée en 2002 qui mobilise le skateboard, la pratique du graff comme outils socio-éducatifs et culturels), des actions sociales portées par les Grandes Tables, comme les cours de français langue étrangère et la présence du journal de rue Un autre monde lors du marché paysan du lundi soir. La Friche Belle-de-Mai apparaît alors comme un espace d’écoute des hétérogénéités sociales qui la traversent, et donne à voir des cultures, et une forme extensive de la culture. Les frontières entre les pratiques (arts et de la culture, loisirs, pratiques conviviales et sociales) et entre les usages du lieu se croisent et se mêlent, au profit « d’un accès différentiel et d’expériences plurielles », chacun compose avec ses habitus, ses attentes et ce que la Friche lui offre.

Entre reconnaissance nationale et méconnaissance locale

Cette pluralité, malgré toute sa richesse, ne garantit pas une appropriation homogène des lieux. Si elle est visible dès que l’on s’y arrête, elle n’est pas aussi valorisée et mise en visibilité que l’on pourrait s’y attendre par rapport à d’autres éléments plus valorisants en termes de reconnaissance et de rayonnement (le lien avec les industries culturelles et créatives [ICC], les expositions, les grands événements, etc.). Par exemple, les jeunes du quartier qui fréquentent les terrains de sport en libre accès n’associent pas forcément ces espaces à la Friche en tant qu’institution culturelle. Les mamans avec leurs enfants s’y retrouvent et apprécient que l’espace soit « coupé » du brouhaha et de l’agitation de la ville, mais quelle est leur perception de la vocation de la Friche ? Pour ces usagers du lieu, la Friche est un terrain, une place, une cour, un espace de passage et de rencontre avant tout, et les autres fonctions du lieu demeurent en large partie méconnues.

Cette non-association à la dimension « lieu culturel » révèle moins une méconnaissance qu’une forme d’indifférence, ou encore une forme de « désajustement symbolique » au regard des attentes que les porteurs de projets projettent sur les publics. On vient à la Friche aussi pour des motifs et usages quotidiens, en lien avec sa vie et ses envies, et non pour ce que représente et propose la Friche comme espace emblématique d’une époque et d’un « format » d’offre (le développement des tiers-lieux culturels). Par exemple, pensé comme un espace mimétique de la rue, mais sécurisé et libéré des contraintes urbaines traditionnelles (circulation, densité du trafic, etc.), le skatepark dit « street » de la Friche, constitue un espace et un dispositif socio-éducatif et territorial, favorisant l’inclusion des jeunes du quartier (prêt de matériel, cours gratuits pour des enfants du quartier). De fait, il se superpose à l’offre culturelle, et questionne les modes d’appropriation de l’espace public offert par la Friche. Les pratiques des jeunes se font sur fond d’art et de culture sans que cela soit conscientisé par les usagers, mais sans non plus que ce soit neutre, sans effet, puisqu’ils font très bien la différence avec d’autres lieux et espaces.

Si le paradigme de perception des publics au sein de la Friche, notamment par ceux qui lui donnent son identité et construisent l’offre culturelle, est bien en train de suivre un mouvement plus général de questionnement sur la démocratisation et les conditions de l’accès et de l’accessibilité à l’offre culturelle, il reste encore toutefois tributaire d’une vision assez « mécanique » qui considère comme « publics » les destinataires, et suppose que, si l’offre est de qualité, le public va suivre. Or, négliger la connaissance fine de ses publics et non-publics de proximité, entretient ce décalage décrit par Boris Grésillon. La Friche fourmille d’une pluralité de publics au sens de John Dewey, mais ne les connaît pas si bien. Exemple significatif : dans les rapports d’activité « les publics » sont désignés comme tels partout sans autres précisions, sorte d’entité globale et homogène, objectivée. Quid des « frichistes » qui sont le premier cercle de public, des micropublics aux profils divers qui s’inscrivent dans des usages quotidiens des espaces, parfois éloignés des intentions initiales des porteurs de projet ? Ils sont pourtant bien présents. Leurs usages différents, pas toujours bien identifiés, difficile à qualifier, n’est pas à lire en termes de problème (parce qu’ils ne fréquenteraient pas les espaces artistiques et culturels et ne se sentiraient pas concernés par l’offre culturelle), mais plutôt comme un indicateur d’une relation différente, non prescrite, parfois inattendue, mais bien ancrée et appréciée, au lieu.

Un autre « groupe » est à intégrer dans cette constellation des « publics », car il figure comme un des plus impliqués dans le tissage de liens entre la friche et le quartier : celui des médiateurs et médiatrices culturelles. En lien avec les écoles, la Maison pour tous, ou des centres sociaux, ils ou elles assurent un rôle de passeurs (entre les œuvres, les espaces et les enfants, entre les artistes et les habitantes, entre le projet culturel, le professeur relais, le quartier). Peu visibles, en lien avec la fragilité de leur statut et de la profession, ce sont pourtant ils et elles qui permettent aux personnes dites « éloignées de la culture » de trouver un chemin, parfois discret, vers des pratiques nouvelles, et des relations fondées sur la confiance, la familiarité, la proximité.

Un lieu, plusieurs friches ?

Une analyse par l’entrée « public » révèle l’existence d’une friche plurielle. Une friche culturelle, visible, structurée, affichée : espace de création, de production, de diffusion. Mais aussi une friche sociale, souterraine, incorporée dans les habitudes du quartier : les matchs de foot improvisés, les rendez-vous breakdance, les cours de langue vécus comme des moments de sociabilisation, etc. Les usagers les plus réguliers ne sont pas toujours ceux que l’institution met en visibilité ou reconnaît comme légitimes. Leurs paroles, leurs manières de vivre le lieu, leurs récits ne s’articulent que rarement avec la présentation du lieu dans les documents de pilotage ou les bilans culturels.

« Faire venir » les habitants, cet impératif, aussi louable et bienveillant soit-il, révèle en creux un décalage entre des logiques d’usages réels et des publics déjà en présence, mais qui n’appartiennent pas à des catégories identifiées comme « des publics ». Comme cela a été montré pour un événement comme MP2013 : la Friche fait l’objet de différentes modalités d’appropriation, et est en mesure de créer des publics, leur offrant la possibilité de composer différemment avec la culture et de construire de nouvelles cultures.

Au-delà de son rayonnement culturel et symbolique, sa capacité à reconnaître, intégrer et valoriser les usages des habitants de proximité reste donc le véritable défi. Les tensions observées entre ambitions institutionnelles et pratiques ordinaires rappellent que la question des publics engage une réflexion profonde sur les formes d’appropriation et de cohabitation culturelles dans un territoire marqué par de fortes inégalités sociales. En arrière-plan de ce questionnement sur les publics de la Friche, se pose plus largement la question de l’accès et de la manière dont la culture est pensée. Aujourd’hui, les lignes bougent, avec une volonté d’aborder la question de l’accès qui se décentre de l’analyse de l’accès à l’offre – héritée de la démocratisation culturelle classique – pour mieux chercher à comprendre la variabilité des manières d’« être », de « devenir » et de « faire » publics.

Cela suppose de redonner du poids aux pratiques ordinaires, à la texture du réel, aux continuités sociales invisibilisées derrière les vitrines de l’innovation et de concepts (démocratie culturelle, démocratisation, participation, etc.) aux contours devenus si flous qu’ils en sont souvent vidés de leur sens. De ce point de vue, la Friche est un très bel endroit pour creuser et incarner la réflexion actuelle sur les droits culturels.

Sylvia Girel est rapporteuse du groupe de travail Impact Tank, qui mesurer l’impact social de l’accès à la culture.

Maria Elena Buslacchi et Ullauri Lloré Elisa ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

16.09.2025 à 16:43

Écouter de la musique en français : des attachements bien particuliers

Jean-Samuel Beuscart, Professeur de sociologie, Sciences Po

Romuald Jamet, professeur agrégé en sociologie de la culture (économie, politique), Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Texte intégral (1534 mots)

On n’écoute pas de la musique en français comme on écoute de la musique en langue étrangère : souvenirs, émotions, proximité liée à une compréhension instantanée des paroles… Tour d’horizon des spécificités et des contextes d’écoute de notre chère (ou parfois boudée) musique francophone.

En France, tout le monde ou presque écoute de la musique en français : 79 % des personnes interrogées disent en écouter régulièrement. Selon la même étude d’Ipsos (2023), pour 27 % des Français, la « chanson ou variété française » est même le genre musical favori et, pour 67 % d’entre eux, il s’agit de l’un des cinq genres préférés. La pratique est assez uniformément répandue entre les sexes (83 % des femmes et 74 % des hommes) et les milieux sociaux (81 % des ouvriers, 85 % des employés, 77 % des cadres). En ce qui concerne les tranches d’âge, 77 % des 25-39 ans écoutent de la chanson ou variété française, contre 85 % des plus de 65 ans. Seuls les moins de 25 ans déclarent significativement moins en écouter, mais l’effet serait sans doute compensé par la prise en compte du rap français.

Les personnes que nous avons rencontrées dans notre enquête menée en 2024 reflètent ces ordres de grandeur. Elles déclarent, à parts à peu près égales, soit écouter principalement de la musique en français (le plus souvent, du rap français ou de la chanson française), ou alors écouter indifféremment de la musique en français ou en anglais, ou enfin écouter principalement de la musique internationale. Dans ce dernier cas, s’y ajoute souvent l’expression d’un rejet pour l’une des formes de la musique en français, rap ou variété.

Du point de vue des usages sur les plateformes de streaming musical, on ne constate guère de différence dans les façons de traiter les musiques francophones et internationales. Elles sont, de manière équivalente, recherchées et archivées dans des playlists, écoutées via les suggestions algorithmiques, explorées sur les pages d’artistes, etc. Mais il existe des attachements spécifiques à la musique francophone, qui donnent aux morceaux en français une place particulière dans l’expérience musicale.

Une bande-son de l’enfance ?

La musique en français occupe toujours une place spécifique dans l’expérience et l’histoire musicale des auditeurs et auditrices rencontrés durant l’enquête. Elle est décrite en premier lieu comme la musique de la prime enfance ou de l’adolescence, que l’on connaît encore par cœur, que l’on ré-écoute à l’occasion avec un plaisir plus ou moins assumé (selon l’âge des interviewés sont mentionnés Jenifer, Lorie, Les Négresses Vertes, Louise Attaque, Sexion d’Assaut…). C’est aussi la musique des parents ou des grands-parents (Patricia Kaas, Julien Clerc, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman…), présentée comme repoussoir ou madeleine de Proust, selon les trajectoires biographiques. La musique francophone est enfin la musique environnante, celle des lieux publics, des radios musicales, de l’écoute collective au travail, des soirées, qu’on ne choisit pas mais qu’on apprécie souvent.

Émotions « augmentées » en VF

Qu’elle occupe ou non une place importante dans leurs goûts musicaux, auditrices et auditeurs font des usages spécifiques de la musique en français : de manière triviale, mais décisive, on en comprend facilement les paroles. Dans l’écoute en français, la compréhension du texte est plus immédiate et les mots sont une composante importante de l’expérience musicale : on « fait plus attention aux paroles », on « s’y retrouve », « quelques mots nous ont frappé », « des phrases sont touchantes », « on comprend donc c’est plus facile de bien aimer ».

Plusieurs amateurs ajoutent qu’il est plus aisé de ressentir une forme de proximité avec les artistes français, que les expériences qu’ils relatent dans leurs chansons sont plus proches de celles vécues :

« JuL, c’est quelqu’un qui me correspond, même si on a des vies différentes, j’imagine. »

Il est plus facile de se renseigner sur la vie des artistes français, de s’y comparer, mais aussi de les voir en concert, de les suivre tout au long de leur évolution, qu’il s’agisse de JuL, Téléphone ou Stupeflip. Les auditeurs et auditrices construisent des attachements spécifiques fondés sur la résonance de leurs expériences.

Enfin, qu’elle occupe ou non une place importante dans leurs écoutes quotidiennes, la musique en français est considérée comme plus propice à la production ou l’accompagnement d’émotions, les paroles jouant un rôle important dans la formulation et la canalisation des sentiments. Il s’agit d’accompagner des moments mélancoliques, « C’est mieux quand j’ai plus envie de ressentir des émotions fortes » ; d’une chanson d’Indochine dont quelques mots cristallisent les émotions ressenties pendant un deuil, ou encore de chansons de Serge Reggiani accompagnant la maladie d’un parent ; d’un « retour au punk français » pour exprimer la colère ressentie pendant le confinement ; plus généralement de musiques « qui vous portent pendant un moment ». Dans ces contextes, les paroles immédiatement compréhensibles jouent un rôle important dans la mise en mouvement des émotions. Il ne s’agit pas de dire que les musiques internationales ne jouent pas de tels rôles émotionnels ou identitaires ; mais, pour la majorité des auditeurs qui comprennent le français beaucoup mieux l’anglais ou d’autres langues, l’écoute de chansons en français rend possible des émotions spécifiques.

Chanter en conduisant

Les travaux sur la numérisation de la musique ont montré qu’elle favorise la « backgroundisation » de l’écoute, la musique étant susceptible d’accompagner la quasi-totalité des activités quotidiennes.

De ce point de vue, la musique francophone est considérée comme plus ou moins adaptée selon les contextes. Elle est jugée appropriée aux routines domestiques (ménage, cuisine…) auxquelles elle vient ajouter de l’entrain, en incitant à reconnaître ou fredonner les paroles. Elle est plébiscitée dans les situations de travail en col bleu, boulangerie, garage ou atelier, car susceptible d’être support d’échanges.

En revanche, elle est unanimement proscrite du travail en col blanc, du travail sur ordinateur ou des situations de travail scolaire (lectures, préparation d’examen) nécessitant une forme de concentration excluant le français : la reconnaissance des paroles perturberait alors l’activité en cours, faisant « sortir de la bulle » ou « décrocher ».

Inversement, la musique en français jouit d’une certaine préférence au volant, permettant tout à la fois de se concentrer sur la conduite que d’investir les paroles en les écoutant attentivement ou en les chantant, y compris « les répertoires plus kitch », « les goûts non-avoués ». Associée aux moments festifs, faite pour être chantée en chœur et participer à une liesse commune, elle est cependant moins mobilisée quand il s’agit de converser entre amis, celle-ci pouvant interférer, justement, de par sa compréhension trop immédiate, forçant l’oreille à se détourner de la conversation.

La musique en français bénéficie ainsi d’une place singulière dans l’oreille de la majeure partie des auditeurs et auditrices. Qu’elle soit appréciée ou non, elle est l’objet d’usages et d’affections spécifiques que les modes d’écoutes contemporains ne semblent pas avoir encore bousculés, tout du moins en France.

Jean-Samuel Beuscart a reçu des financements du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de cette recherche.

Romuald Jamet a reçu des financements de Ministère de la Culture et des communications du Québec dans le cadre de cette recherche.

15.09.2025 à 16:45

La chute de Troie est en partie due à la surexploitation de la nature – des leçons de l’âge du bronze

Stephan Blum, Research associate, Institute for Prehistory and Early History and Medieval Archaeology, University of Tübingen

Texte intégral (2002 mots)

Au début de l’âge du bronze (2500-2300 avant notre ère), Troie est passée d’un village à une cité prospère, grâce à l’innovation et au commerce. Mais derrière cette réussite se cachait une exploitation effrénée de la nature : forêts rasées, sols épuisés, érosion galopante. La cité légendaire a payé le prix d’une croissance sans limites : une mise en garde d’une grande résonance aujourd’hui.

Parfois, les germes de l’effondrement sont semés dans le sol même de la prospérité. Sous les murs brillants de l’ancienne ville de Troie, en Asie Mineure (actuelle Turquie), la terre se fissurait silencieusement sous le poids de son ambition.

Lorsque nous pensons à la destruction de l’environnement de nos jours, des images de plateformes pétrolières, de centrales à charbon ou d’îles de plastique nous viennent à l’esprit. Mais, bien avant l’industrie, les sociétés anciennes poussaient déjà leurs écosystèmes à bout.

Troie au début de l’âge du bronze nous en livre un exemple frappant : une histoire de brillante réussite économique assombrie par un coût écologique durable. Il ne s’agit pas seulement d’un récit d’innovation et de succès, mais d’une mise en garde contre la surenchère, l’épuisement et les coûts cachés d’une croissance incontrôlée.

Entre 2500 et 2300 avant notre ère, Troie est devenue un centre de pouvoir et d’expérimentation dans le nord-ouest de l’actuelle Anatolie (la partie asiatique de la Turquie), plusieurs siècles avant que l’Iliade d’Homère ne la rende légendaire. À son apogée, la ville aurait compté une population estimée à 10 000 habitants.

Grâce à des années de fouilles menées dans le cadre du projet Troie de l’Université de Tübingen, j’ai compris comment des choix délibérés en matière de production, de planification et d’organisation ont progressivement transformé un modeste village de l’âge du bronze en une communauté dynamique présentant les premiers traits d’une ville. Les bâtiments monumentaux en pierre, les rues ordonnées et les quartiers résidentiels distincts de Troie reflétaient une société en transition.

Au cœur de cette transformation se trouvait l’essor de la production de masse. S’inspirant des modèles mésopotamiens, le tour de potier a révolutionné la céramique troyenne, permettant une production plus rapide, plus uniforme et à plus grande échelle. Les poteries tournées au tour de potier ont rapidement dominé la production. Elles se caractérisaient par des rainures profondes et des finitions simplifiées qui privilégient l’efficacité plutôt que l’art.

À mesure que la production augmentait, le besoin d’une main-d’œuvre plus structurée et spécialisée s’est également accru. L’artisanat est passé des maisons aux ateliers, et le travail est devenu de plus en plus spécialisé et segmenté. Le commerce a prospéré, s’étendant bien au-delà de la Troade (la région de Troie) et dépassant la portée locale de la colonie.

Pour gérer cette complexité croissante, les Troyens ont introduit des mesures de poids standardisées et des sceaux administratifs, outils de coordination et de contrôle dans un monde qui se tournait de plus en plus vers le commerce.

Mais le progrès, à l’époque comme de nos jours, avait un coût. Les innovations mêmes qui ont alimenté l’ascension de Troie ont libéré des forces qui se sont avérées de plus en plus difficiles à contenir.

La prospérité grâce à l’exploitation

La richesse de Troie reposait sur une exploitation incessante. Les bâtiments monumentaux nécessitaient des tonnes de calcaire provenant des carrières voisines. L’argile était extraite des berges autrefois fertiles pour alimenter les fours et la fabrication de briques. Les forêts ont été déboisées pour fournir du bois d’œuvre et du bois de chauffage, éléments vitaux d’une industrie céramique en plein essor, qui fonctionnait jour et nuit.

L’agriculture a également connut une intensification radicale. Les générations précédentes pratiquaient la rotation des cultures et laissaient leurs champs en jachère. Les agriculteurs de Troie, en revanche, cherchaient à obtenir des rendements maximaux grâce à une culture continue. L’amidonnier et l’engrain, d’anciennes variétés de blé bien adaptées aux sols pauvres mais à faible rendement et à faible teneur en protéines, dominaient. Ils étaient résistants et faciles à stocker, mais pauvres en nutriments.

À mesure que les terres agricoles s’étendaient sur des pentes raides et fragiles, l’érosion s’est installée. Les collines autrefois couvertes de forêts sont devenues stériles, comme le confirment les preuves archéobotaniques.

Le bétail a ajouté une pression supplémentaire. Des troupeaux de moutons et de chèvres paissaient de manière intensive dans les pâturages des hautes terres, arrachant la végétation et compactant le sol. Il en a résulté une réduction de la rétention d’eau, un effondrement de la couche arable et le déclin de la biodiversité. Peu à peu, l’équilibre écologique, qui avait soutenu la prospérité de Troie, commença à se désagréger.

Vers 2300 av.n. è., le système en vient donc à se fracturer. Un incendie massif a ravagé la colonie, peut-être déclenché par une révolte ou par un conflit. Les bâtiments monumentaux ont été abandonnés, remplacés par des habitations plus petites et des fermes modestes. Le centre du pouvoir s’est effondré.

Cet effondrement a probablement été causé par une combinaison de facteurs : tensions politiques, menaces extérieures et troubles sociaux. Mais il est impossible d’ignorer la pression environnementale. L’épuisement des sols, la déforestation et l’érosion ont certainement entraîné une pénurie d’eau, une raréfaction des ressources et, peut-être même, une famine. Chacun de ces facteurs a érodé les fondements de la stabilité de la cité.

Par la suite, l’adaptation a pris le pas sur l’ambition. Les paysans ont diversifié leurs cultures, abandonnant la monoculture à haut rendement au profit de stratégies plus variées et plus résilientes. Les risques ont été répartis, les sols se sont partiellement régénérés et les communautés ont commencé à se stabiliser.

Troie n’a pas disparu : elle s’est adaptée et a trouvé un nouvel équilibre pour un autre millénaire. Mais elle l’a fait dans l’ombre d’une crise qu’elle avait contribué à créer.

Les leçons d’un paysage usé

L’histoire de Troie est plus qu’une curiosité archéologique, c’est un miroir. Comme beaucoup de sociétés passées et présentes, ses ambitions économiques ont dépassé les limites écologiques de son milieu. Les signes avant-coureurs étaient là : baisse des rendements, appauvrissement des forêts, érosion des collines. Mais l’illusion d’une croissance infinie s’est révélée trop tentante pour y résister.

Les parallèles avec aujourd’hui sont frappants. L’épuisement des ressources, les gains à court terme et la négligence environnementale restent des caractéristiques centrales de notre économie mondiale. Les technologies ont peut-être évolué, mais les mentalités, elles, n’ont pas changé. Nous consommons, nous jetons, nous développons, et nous recommençons.

Mais Troie offre également une lueur d’espoir : la possibilité d’une adaptation après l’excès, d’une résilience après la rupture. Elle nous rappelle que la durabilité n’est pas un idéal moderne, mais une nécessité intemporelle.

Troie est la preuve qu’aucune société, aussi ingénieuse soit-elle, n’est à l’abri des conséquences d’un dépassement écologique. Les signes avant-coureurs d’un déséquilibre sont visibles, mais il est facile de détourner le regard. C’est à nous de décider si nous voulons les prendre en compte.

Stephan Blum ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.09.2025 à 15:06

Millennial pink, Gen-Z Yellow, Brat Green… Décris-moi tes couleurs préférées, je devinerai ta génération

Sabine Ruaud, Professeur de marketing, EDHEC Business School

Rose K. Bideaux, Chercheur·e en arts et en études de genre, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

Texte intégral (1212 mots)

Chaque époque a ses couleurs emblématiques : les pastels rassurants des boomers, le rose poudré des milléniaux, le jaune éclatant et le vert tape-à-l’œil de la Gen Z. Reflets d’émotions collectives et de tendances sociétales, ces teintes en disent souvent plus long que de simples effets de mode.

Chaque génération semble s’approprier certaines teintes, mais il serait réducteur d’y voir une donnée biologique ou universelle. Si la couleur est l’effet visuel résultant de la composition spectrale de la lumière qui est envoyée, transmise ou réfléchie par des objets, la façon dont on l’envisage est avant tout une construction sociale et culturelle qui reflète les mœurs, les évolutions idéologiques et les influences médiatiques d’une époque.

En effet, comme l’a commenté Michel Pastoureau, ce n’est pas la nature qui fait les couleurs ni même l’œil ou le cerveau, mais la société qui leur attribue des significations variables selon les époques. Elles deviennent ainsi des témoins privilégiés des mutations de chaque décennie.

Dans un chapitre récemment publié, « La couleur, marqueur créatif générationnel ? », nous nous sommes intéressés à la façon dont les générations successives se caractérisent par un ensemble de valeurs, de croyances et de comportements qui se manifestent visuellement, notamment à travers des couleurs qui leur sont propres.

Ainsi, la segmentation par générations – boomers, générations X, Y, Z, Alpha – permet d’observer des affinités chromatiques qui ne relèvent pas seulement du goût individuel, mais d’un rapport collectif au temps, aux aspirations et aux codes esthétiques dominants.

À chaque génération, son code couleur

Les boomers (nés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 1960) et la génération X (née entre 1965 et 1980) se caractérisent par une préférence pour des palettes dites traditionnelles, dominées par des tons neutres et pastels auxquels s’ajoutent, à partir des années 1970, des couleurs inspirées de la nature comme les verts, les bruns et les rouges terreux.

La génération Y, ou les millennials (en français les milléniaux ; nés entre 1980 et le milieu des années 1990), a quant à elle été marquée par l’émergence d’un rose emblématique, le « millennial Pink ». Plus qu’une simple teinte, ce rose pâle s’est imposé dans les années 2010 comme un symbole de légèreté, d’optimisme et surtout de remise en question des codes de genre.

Pour la génération Z (née entre 1995 et 2010), c’est d’abord un jaune vif, le « Gen-Z Yellow », qui s’est imposé, au tournant de 2018, en contraste avec le rose singulier de ses aînés. Rapidement, le violet est venu compléter cette palette, couleur historiquement liée au pouvoir, à la créativité et aux luttes féministes et, désormais, associée à l’expression de soi et à l’inclusivité. Plus récemment, le vert a gagné en importance : d’un côté, comme couleur associée aux enjeux écologiques, fréquemment mobilisée et récupérée dans le champ politique ; de l’autre, comme tendance numérique et provocante, le « Brat Green », popularisé, en 2024, par la chanteuse britannique Charli XCX.

La génération Alpha, encore en formation, oscille pour sa part entre un attrait pour les tons naturels et réconfortants et une exposition précoce aux couleurs franches et artificielles de l’univers digital.

S’ancrer dans son époque

Si ces repères générationnels sont séduisants, il est essentiel de ne pas les figer. Les couleurs ne se laissent pas réduire à des étiquettes fixes : elles vivent, elles circulent, elles se réinventent. Elles reviennent parfois de manière cyclique, à l’image de la mode, et se rechargent de nouvelles significations. C’est ce qui rend la couleur si puissante dans la communication. Elle permet d’ancrer une marque dans son époque tout en laissant place à la réinterprétation.

L’actualité chromatique de 2024–2025 en témoigne. À côté du vert néon insolent de l’album à succès Brat, de Charli XCX, l’entreprise Pantone a choisi « Mocha Mousse » comme couleur de l’année 2025, un brun cosy, gourmand et enveloppant qui traduit le besoin collectif de réassurance et d’ancrage. Le contraste entre ces deux signaux, l’un pop et ironique, l’autre discret et rassurant, illustre parfaitement la tension contemporaine entre exubérance et quête de stabilité.

Les recherches en marketing montrent, par ailleurs, que l’impact des couleurs ne réside pas seulement dans la teinte elle-même, mais aussi dans la manière dont elle est nommée.

Le « color naming » des marques

Le « color naming » a un effet direct sur la préférence et l’intention d’achat : un nom de produit évocateur, poétique ou humoristique génère davantage d’engagement qu’un terme générique. Ce phénomène, encore peu documenté, rappelle aux marques que les mots façonnent autant que les couleurs la perception des produits. L’excès d’humour peut toutefois brouiller la mémorisation de la marque, d’où la nécessité d’un dosage subtil

Pour les entreprises, l’enjeu est donc double. Il s’agit, d’une part, de comprendre les codes chromatiques ponctuels qui circulent dans une génération donnée, afin de parler un langage immédiatement perceptible, et, d’autre part, de créer un système de couleurs qui reste cohérent et durable dans le temps.

Parler de « couleurs de génération » reste un outil utile de décryptage, mais uniquement si l’on accepte sa plasticité. Pour chaque génération, la couleur est une passeuse de messages, un support de signes tacites ou exprimés de toutes sortes, un témoin clé dont les nuances suscitent des émotions, véhiculent des significations et procurent des expériences variées.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

11.09.2025 à 17:20

L’expression « culture du viol » est-elle exagérée ?

Bérénice Hamidi, Professeure en esthétiques et politiques des arts vivants, Université Lumière Lyon 2

Texte intégral (2649 mots)

Le mouvement international #MeToo de lutte contre les violences sexuelles et sexistes a, en quelques années, mis en évidence le poids et l'enracinement historique des dominations exercées sur les femmes dans la société moderne. Que signifie l’expression « culture du viol » apparue dès lors dans l’espace public pour en rendre compte ? Quelle réalité traduit-elle ?

Depuis #MeToo, on commence à reconnaître le caractère massif et structurel des violences sexuelles et sexistes. Mais il reste à percer un mystère : pourquoi sont-elles si omniprésentes dans nos sociétés ? C’est ce que vise à comprendre l’expression « culture du viol », qui a émergé dans le débat public, mais qui est souvent mal comprise et semble donc exagérée à beaucoup, qui rétorquent :

« Mais enfin, nous ne vivons pas dans une société qui promeut le viol ! Tous les hommes ne sont pas des violeurs ! »

C’est vrai. Mais l’expression « culture du viol » vise à analyser une réalité bien plus diffuse et dérangeante. La notion a été élaborée dans les années 1970 aux États-Unis par des sociologues féministes pour saisir un point aveugle de notre organisation sociale. Elle désigne à la fois une contradiction puissante et la stratégie collective de défense qui nous permet de faire avec.

La culture du viol : sous l’expression choc, une réalité complexe

Quand on pense au mot « viol », on a en tête une scène bien identifiée : l’agression sauvage d’une femme, jeune et jolie et court vêtue, au fond d’un parking, par un inconnu armé et dangereux. Cette image nous repousse… mais elle nous rassure aussi. Car elle est aux antipodes de la réalité statistique des violences sexuelles et sexistes (VSS).

Dans la vie réelle, les agressions sont avant tout commises par des proches, et n’impliquent donc que rarement une violence déchaînée, mais plutôt d’autres formes de contrainte moins visibles (économique, affective, psychologique, etc.).

Et ce n’est pas un hasard si notre image type du viol nous empêche de voir en face la réalité des violences sexistes et sexuelles. Elle est faite pour ça, pour nous empêcher de voir ou plutôt nous permettre de ne pas voir. Et pour rendre ainsi supportable le gouffre qui sépare, d’un côté, les valeurs d’une société démocratique moderne qui se veut acquise à l’égalité femmes/hommes ; d’un autre côté, ou plutôt en dessous de cette surface lisse et valorisante, un imaginaire collectif bien plus sombre. Lequel nourrit encore nos normes et nos institutions et continue à invisibiliser, normaliser et érotiser des formes d’asymétrie, de domination et de violences exercées par le groupe social des hommes.

C’est cela, la culture du viol. Dans mon essai le Viol, notre culture (2025), j’interroge spécifiquement la responsabilité des productions culturelles dans sa perpétuation. Si le fait d’associer le mot « culture », qui évoque les arts, le savoir, le raffinement, à celui de « viol » choque nos oreilles et notre sensibilité, il n’en reste pas moins que, selon moi, la culture du viol est un problème indissolublement politique et esthétique. Car les abus sexuels sont toujours aussi des abus de langage et impliquent une déformation de nos perceptions.

La culture du viol, une question esthétique autant que politique

Les professionnels de la prise en charge des auteurs de violences sexistes et sexuelles ont repéré une stratégie de défense, à la fois psychique et rhétorique, récurrente chez les personnes qui commettent ces violences, résumée par l’acronyme anglo-saxon « DARVO » pour :

- le « déni » (qui comprend la dénégation mais aussi l’euphémisation des faits ; par exemple, dire « pousser » en lieu et place de « frapper », etc.) ;

- la « attaque » (insulter, dénigrer la victime)

- et le « renversement des rôles de victime et d’agresseur » – en anglais, « offender » (« C’est elle qui m’a cherché », « Elle m’a poussé à bout », etc.).

Mais, à vrai dire, cette stratégie de défense largement inconsciente n’est pas seulement le fait des personnes qui commettent des violences, elle est partagée par beaucoup d’entre nous. Il faut dire que voir les violences et croire les personnes qui les dénoncent, impliquerait d’agir. Or, cela a un coût : se mettre à dos une personne qui a quasiment toujours plus de pouvoir que ses victimes – car, autre idée reçue, les VSS ne sont pas une question de pulsion sexuelle, mais de domination.

Au tribunal, comme au café du coin, aujourd’hui encore, on croit beaucoup plus les hommes que les femmes (ou les enfants), et la priorité demeure la réputation des premiers plus que la vie des secondes.

Il est une autre notion clé sur laquelle s’accordent les experts des VSS, mais qui passe encore mal dans le débat public, parce qu’elle implique la remise en cause de comportements beaucoup plus fréquents et banalisés que les agressions les plus graves : la notion de continuum. C’est qu’il est difficile d’admettre que, de la blague sexiste au viol ou au féminicide, il existe une différence de degré, bien sûr, mais pas de nature.

Ces mécanismes et ces systèmes de valeur, nous les absorbons par le biais de nos récits collectifs et notamment des représentations culturelles, qui jouent ainsi un rôle important dans la perpétuation de cette culture du viol. Elles façonnent nos manières de sentir, de percevoir et d’interpréter ce qui nous arrive et beaucoup (trop souvent) nous apprennent à douter de nos perceptions en matière de violences sexistes et sexuelles.

Certains veulent croire que cette culture du viol serait limitée à certaines époques – le « monde d’avant », situé quelque part entre l’Ancien Régime et les années 1970 – ou à certains genres de productions culturelles – le rap ou la pop culture. C’est faux. Elle traverse toutes les époques, tous les arts et tous les styles. On la retrouve dans les grands classiques de la littérature d’hier comme dans la culture légitime d’aujourd’hui.

De Blanche-Neige et les Sept nains (1937), dont on retient que l’héroïne de conte de fées est sauvée par son prince charmant en oubliant qu’il l’a embrassée sans son consentement, jusqu’aux comédies romantiques comme Love Actually (2003), où le harcèlement est sublimé en preuve d’amour, l’histoire des arts et du divertissement regorge d’images où les viols, les féminicides et d’autres formes d’abus plus ou moins graves se cachent sous le désir brûlant ou sous la passion amoureuse. Elle nourrit en chacun de nous un imaginaire saturé par le male gaze, autre notion clé pour comprendre comment opère la culture du viol.

Le « male gaze », un regard prédateur qui organise le monde entre proies et chasseurs

Contrairement à ce que l’expression pourrait laisser croire, ce regard prédateur n’est pas tant un regard masculin que masculiniste et misogyne. Il réduit en effet les personnages de femmes à des corps, et ces corps à des objets de désir et même à des proies à chasser. La culture du viol passe par ce regard qui opère sur plusieurs plans :

L’image (la caméra qui déshabille l’actrice).

Le récit (le plus souvent construit selon des scripts sexuels et relationnels où l’homme jouit de conquérir du terrain et de faire céder sa partenaire, laquelle se trouve comblée de se soumettre à ce désir insistant plutôt que d’écouter le sien).

Le mode de narration et d’énonciation, soit le point de vue qui nous est présenté à la fois comme digne de confiance et comme universel dans les œuvres, puisque c’est celui depuis lequel le monde et les personnages sont regardés. C’est l’outil le plus puissant pour nous faire incorporer le male gaze, car il implique que l’on s’identifie tous et toutes à ce regard masculin, qu’il nous profite ou non.

C’est ce qui explique l’empathie différenciée pour ce point de vue masculin (l’himpathy, selon la philosophe Kate Manne) de l’empathie pour celles qui subissent ces assauts – non seulement dans les fictions mais aussi dans la vraie vie. Ce que nous enseignent les œuvres qui relèvent de la culture du viol, c’est, in fine, de voir le monde dans la version de l’agresseur. Et cet apprentissage est d’autant plus efficace que les stratégies esthétiques sont diverses. J’en ai repéré trois principales.

Trois stratégies esthétiques au service de la culture du viol

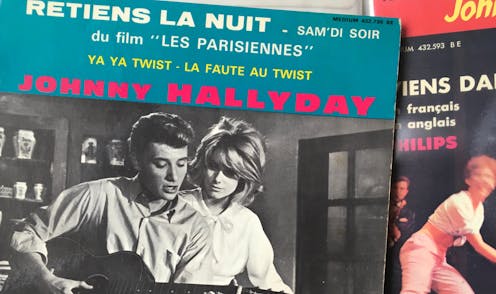

La première stratégie consiste à assumer fièrement la violence misogyne. C’est ce qu’on voit par exemple dans certaines chansons de rap d’Orelsan (« Sale Pute » et « Suce ma bite pour la Saint-Valentin » notamment) qui ont donné lieu à des procès intentés par des associations féministes pour « incitation à la haine envers les femmes ». Cette violence décomplexée a de quoi faire peur tant elle s’affiche aujourd’hui dans le discours d’hommes politiques de premier plan à l’échelle internationale (Trump, Erdogan, etc.) aussi bien que sur les réseaux sociaux où les discours masculinistes prolifèrent. Cependant, cette stratégie n’est pas la plus dangereuse pour nos imaginaires. Elle a en effet le mérite d’être claire.

Les deux autres sont bien plus retorses et ancrent d’autant plus la culture du viol qu’elles nous leurrent. Elles maquillent en effet les violences jusqu’à les rendre méconnaissables.

La seconde stratégie consiste à dénoncer le viol… tout en érotisant les violences sexuelles et en les banalisant, les transformant en simple ressort dramatique. Je consacre un chapitre entier au film Irréversible, de Gaspard Noé (2002), exemplaire de cette stratégie.

La troisième, enfin, consiste à maquiller la violence en amour ou en humour. En amour, c’est le féminicide caché du roman Rebecca, de Daphné du Maurier (1938), et de l’adaptation Hitchcock du même nom (1940) ; c’est aussi l’érotisation de la zone grise comme dans la chanson Blurred Line, de Pharrell Williams et Robin Thicke (2013) ; c’est encore le culte des amours toxiques qui a toujours le vent en poupe en 2025, dans les dernières séries de dark romance pour adolescentes ou dans le blockbuster français L’Amour Ouf, de Gilles Lellouche (2024).

En humour, ce sont les grosses blagues qui tachent d’un Jean-Marie Bigard ou d’un Patrick Sébastien, dont la mécanique comique repose intégralement sur les stéréotypes sexistes, ou le rire d’humiliation pratiqué à l’écran, sur les plateaux ou dans la chambre à coucher par le cinéaste culte estampillé « de films d’auteur » Bertrand Blier.

Que faire ? Ni censure ni déni : apprendre à voir, à entendre et à dire les violences

Face à celles et à ceux qui critiquent cette culture du viol, on crie volontiers à la « cancel culture » et à la censure, et on en appelle à la défense de la liberté d’expression.

Sans développer les diverses réponses que j’aborde dans l’essai que j’ai publié, je veux insister ici sur le fait que, pour la plupart de celles et ceux qui dénoncent la culture du viol, il n’est pas question d’interdire les œuvres. Il s’agit tout au contraire, pour les œuvres d’aujourd’hui comme d’hier, d’apprendre à les lire/relire, à les contextualiser et à voir et à nommer les violences, à développer un regard critique qui n’empêche pas l’amour des œuvres, mais permette de les regarder en face, avec lucidité et en rompant avec le déni de ce qu’elles racontent.

L’expression « culture du viol » n’est pas un slogan, mais une grille de lecture qui permet de mieux comprendre comment les productions culturelles participent de la perpétuation d’un imaginaire qui promeut les violences de genre tout en les invisibilisant. Elle invite à un regard nouveau, critique sans être ascétique, sur notre héritage culturel. Elle permet aussi, par contraste, de mettre en lumière les œuvres qui déjouent cette culture du viol aujourd’hui comme hier, et d’explorer les stratégies esthétiques qu’elles déploient pour rendre les violences visibles comme telles, mais aussi pour valoriser d’autres imaginaires érotiques et affectifs fondés sur la liberté, sur l’égalité et sur la réciprocité du désir et du plaisir pour toutes et pour tous.

Bérénice Hamidi a reçu des financements de l'IUF, la MSH Lyon Saint Etienne.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain