09.12.2025 à 15:25

Roger Caillois, ses pierres et son écriture : de nouvelles découvertes mises en scène

Francois Farges, professeur en minéralogie, gemmologie, histoire des sciences minéralogiques et objets d'arts, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (2836 mots)

Le grammairien, essayiste, critique, sociologue et poète français Roger Caillois (1913-1978) est l’écrivain contemporain qui a le plus magnifiquement écrit sur les pierres, mais il demeure méconnu. L’exposition « Rêveries de pierres » à l’École des arts joailliers (Paris) permet de revenir sur sa passion, qui donna naissance à une écriture d’une poésie rare.

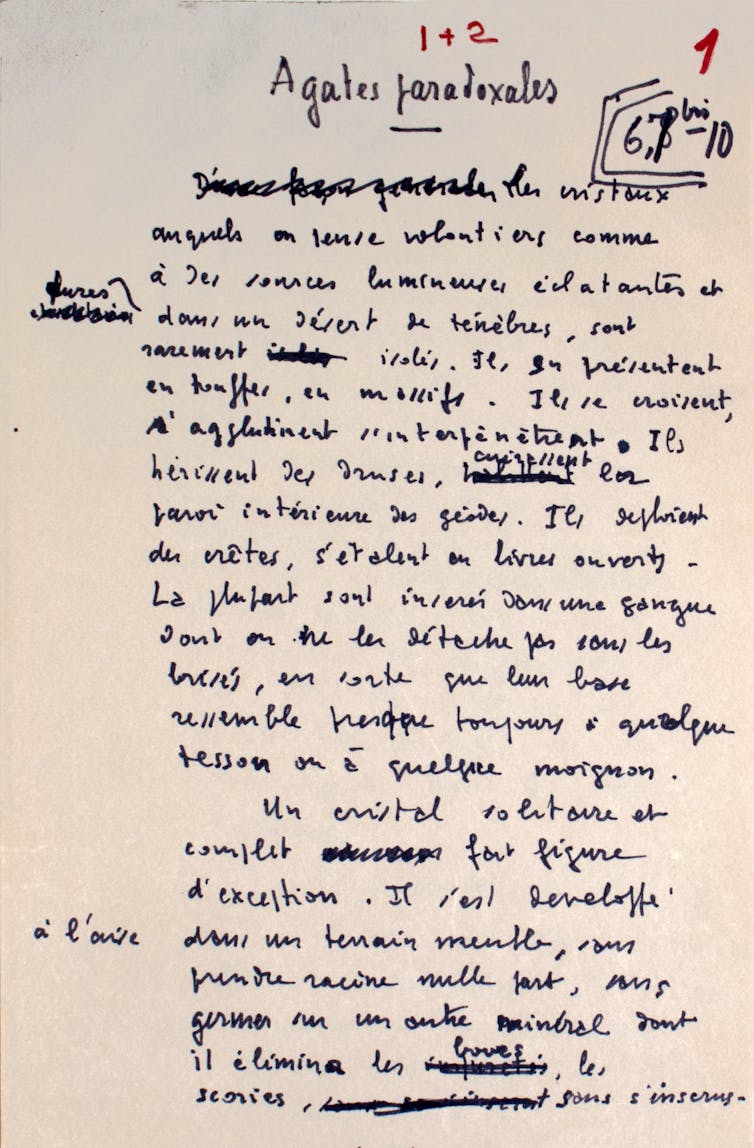

Entre 2017 et 2023, deux grands événements ont bouleversé la perception de l’univers géopoétique de Roger Caillois : l’acquisition du noyau de sa collection de pierres en 2017 et la découverte de manuscrits inédits en 2023. Ces découvertes font l’objet d’une exposition « Rêveries de pierres », d’une publication inédite (Pierres anagogiques) et d’une anthologie (Chuchotements & Enchantements).

Caillois, le rêveur de pierres

Selon sa biographe Odile Felgine, cet ancien adepte du surréalisme (dans les années 1930) devint sociologue dès les années 1950. Il écrivit des essais sur le sport, les jeux, les masques, la fête, le fantastique, etc. Ses essais, d’une lecture exigeante, résument une large érudition.

Caillois a été élu à l’Académie française en 1971 quand les pierres sont devenues essentielles pour l’essor de sa prose (1952-1978). Ses pierres nourrissent ses écrits, jamais minéralogiques mais plutôt d’histoire de l’art, avec une écriture singulière qui transcende notre vision de ces précieux témoins géologiques : « L’agate de Pyrrhus » des Grecs, les « pierres de rêve » des chinois et les paésines de la Renaissance. Pierres (1966) et l’Écriture des pierres (1970) sont ses ouvrages les plus connus et les plus traduits sur le sujet.

L’héritage au Muséum national d’histoire naturelle

Devenue veuve, son épouse Aléna Caillois destinait au Muséum national d’histoire naturelle en 1983 une sélection de 217 pièces (sur les 1 300), incluant deux manuscrits. Le premier, intitulé Pierres anagogiques, avait été décrit par Aléna en 1983 comme « le dernier manuscrit de Roger Caillois ». Ce texte est annoncé comme étant associé à une agate, dite « n° 2.193 », sans aucune autre précision. Ni le texte ni l’agate n’ont pu être retrouvés à mon arrivée au MNHN en 2006 (j’y reviendrai).

En 2017, l’autre partie de la collection de pierres de Caillois, qui était restée dans les mains de ses héritiers, a été acquise par mécénat pour le MNHN par la Maison Van Cleef & Arpels via l’École des arts joailliers. Ce corpus contient de nombreux spécimens illustrés dans l’Écriture des pierres, mais jamais exposés auparavant, comme le calcaire à dendrites « Le Château », peut-être la pierre de Caillois la plus connue au monde. Cette donation inclut le catalogue manuscrit de sa collection, dont l’agate « n° 2.193 » dont la description permet enfin de l’identifier.

Les (re)découvertes d’inédits en 2023

En 2023, lors d’une nouvelle inspection des archives de l’écrivain qu’il avait léguées à la médiathèque Valery-Larbaud de Vichy (Allier), j’ai étudié neuf caisses d’archives peu explorées, provenant également des héritiers d’Aléna. L’une d’elles, nommée « Pierres », contient le manuscrit mentionné dans la dation et intitulé « Pierres anagogiques ». Comment est-il passé du Muséum à Vichy ? Mystère ! Ce dossier contient deux textes : « Un miroir sans tain » et sa suite, « Agate anarchique (disparate) », le dernier étant, de par le style et son incomplétude relative, le dernier texte de Caillois, écrit quelques jours seulement avant de disparaître. La pensée ultime de Caillois s’éteint sur cette phrase d’une froide lucidité :

L’anagogie par les pierres

La mention de l’anagogie peut sembler déroutante de la part d’un tel matérialiste et athée revendiqué. Mais dans des notes inédites, Caillois nous explique sa logique : il passe sous silence la définition originelle de l’anagogie (une extase spirituelle envers les dieux célestes) puisée dans la mythologie grecque, pour se focaliser sur celle du moine Bernard de Clairvaux (1090-1153), soit une extase spirituelle envers ce Dieu céleste. En vérité, Caillois ne se convertit à aucune doctrine, y compris cistercienne, mais adapte le concept d’anagogie à sa manière, certes personnelle voire scandaleuse, en reprenant une philosophie bernardine médiévale que je résume ainsi : « Tu écouteras davantage les pierres que tes professeurs ».

L’influence des écrits chinois

Mais Caillois s’inspire également de Mi Fu (1051-1107), ce lettré chinois de la dynastie Song du Nord, qui se livrait à des rêveries sur les pierres. Cet érudit se prosternait devant la pierre la plus importante de sa collection, appelée 寶晉齋研山 ce qui signifie « pierre à encre de l’atelier de Baojin », et qui est devenue cultissime en Chine, encore de nos jours. Elle a été perdue de vue au XIXe siècle mais quelques gravures médiévales subsistent, dont la plus ancienne trouve son origine en 1366. Ce dessin, pourtant imprécis, inclut toutefois de précieuses annotations attribuées à Mi Fu qui expliquent les rêveries que cette pierre lui inspire et qu’il sacralise en retour, un concept typiquement taoïste. L’une d’elles est 嘗神游於其間 : littéralement « J’ai déjà rêvé de me promener ici ». Mais je montre que, dans Pierres (1966, pp. 72-74), le français reprend le texte de la [sinologue Vandier-Nicolas] publiée en 1963 dans Art et sagesse en Chine/Mi Fou (1051-1107), qui proposait alors « randonnée mystique ». Cette traduction, assez interprétée, correspond cependant à l’approche de Caillois des pierres, entre rêverie et mystique.

Plus tard, au crépuscule de sa vie, dans le Fleuve Alphée (1978, pp. 187-188), il mentionne un second récit taoïste décrivant l’ascension des Huit Immortels qui survolent la mer pour se rendre à un banquet sur l’île-montagne paradisiaque de Penglai. Ces extases en forme d’élévations induites par une pierre, me semblent constituer une sorte d’« anagogie taoïsante » dans laquelle Caillois a pu trouver, à travers cette ontologie non-théiste et synchrétique entre Orient et Occident, une ultime inspiration.

Des preuves d’un projet de livre ultime aux accents « environnementalistes » prémonitoires ?

Une note manuscrite retient l’attention dans ces archives : il s’agit d’une liste de titres de textes dans un ordre bien précis : ses descriptions d’agates « naturalisantes » sont suivies d’exposés de plus en plus philosophiques, empreints d’une anagogie ultime. Avec plus de 200 000 signes, cette liste est celle d’un grand ouvrage sur les pierres, inédit, le dernier de Caillois dont le titre semble être celui annoncé par Aléna en 1983 soit « Pierres anagogiques ».

Surtout, Caillois nous questionne, avec les textes « La baignoire », « Interrègne » et « La Toile d’Araignée », avec une cinquantaine d’années d’avance, sur notre rapport à cette Terre que nous exploitons trop avidement, sans penser aux lendemains qui déchanteront. Si Caillois n’est pas le premier à prédire notre perte inéluctable, il a été parmi les premiers. Et surtout, il l’exprime mieux que quiconque, avec la force de ses mots, pour nous induire un choc de conscience et de respect envers cette Terre qui nous a légué tant de choses sans rien attendre en retour.

« Chuchotements & Enchantements »

Pendant cinquante ans, et plus particulièrement depuis mon arrivée au MNHN en 2006, je m’attelle à comprendre cet « écrivain des pierres ». Cette anthologie résume toutes ces découvertes. À mi-chemin entre un beau livre et un essai scientifique en grande partie français-anglais, il raconte comment les minéraux y ont été esthétiquement valorisés avant, pendant et après Caillois. Un regard croisé avec l’exposition « Rêveries de pierres » permettra au lecteur de voir, pendant un temps limité (novembre 2025-mars 2026), une partie significative de ces accords pierres-mots à travers une sélection de 200 spécimens à contempler, de textes à lire et écouter pour s’y fondre, un peu à la manière de Caillois.

Francois Farges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.12.2025 à 16:21

De « Mafiosa » à « Plaine orientale », l’imaginaire de la mafia corse à l’écran

Isabelle-Rachel Casta, Professeur émérite, culture sérielle, poicière et fantastique, Université d'Artois

Texte intégral (2227 mots)

En Corse, dit le dicton, tout se fait, tout se sait, tout se tait (« Tuttu si face, tuttu si sà, tuttu si tace »)… Alors, Corse « terre d’omerta » selon le mot du criminologue Jean-François Gayraud ? En tout cas, terre d’imaginaire et de séries criminelles. Faut-il pour autant déduire de l’abondante production (télé)filmique récente une flambée de fascination pour les « banditi » insulaires ?

Si la conflictualité réelle de la société corse est bien documentée, tous les homicides commis sur l’île ne relèvent pas forcément de la « mafiacraft », selon le titre de l’anthropologue Deborah Puccio-Den. Or, les séries et les films sortis en France ces dernières années tendent à tout confondre, abusant parfois des clichés associés à la mafia dans l’imaginaire collectif.

Les défilés des comités antimafia font souvent la une de la presse régionale corse, en parallèle avec les récits de règlements de compte, de racket et de crimes crapuleux. De Mafiosa, le clan (2006-2014) à Plaine orientale (2025), de À son image (2024) au Royaume (2024), on peut avoir l’impression que les exactions réelles infusent la fiction criminelle, dans une porosité quasi incestueuse où le fait divers d’hier nourrit le scénario de demain, comme si l’imaginaire du voyou se régénérait sans cesse au contact d’une société à la fois clanique et violente, traversée par toutes les manifestations du crime contemporain (drogue, extorsion, chantage…).

Pourtant, aucun auteur français n’est menacé à la hauteur de ce que subit l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano, sous protection judiciaire depuis la publication de son très réaliste roman Gomorra en 2006, sans doute parce que parler des « mafieux corses » relève à la fois d’un mythe, d’un fantasme, d’un abus de langage et, à tout le moins, d’une réalité partielle.

Un folklore ancien, une actualisation récente

Le « milieu » et ses « beaux mecs » ont toujours séduit et fasciné les « caves » (autrement dit, le bon peuple !), par l’atmosphère d’interdit et d’ambiance sulfureuse que véhiculent les grands récits qui fondent cet imaginaire : Ange Bastiani, Albert Simonin, Auguste Le Breton corroborent le mythe viriliste du mauvais garçon dur à cuire, charmeur et violent, riche d’argent facile et prompt à jouer du couteau.

Mais ce folklore du premier XXe siècle englobe un sous-folklore corso-marseillais, dont la famille Guérini représente le « totem » le plus célèbre. Or, peu à peu le monde change, et les protagonistes sont désormais immergés dans des affaires de spéculation immobilière qui, comme dans le film le Mohican (Frédéric Farrucci, 2025), spéculation qui amène à s’entretuer, très littéralement. Ainsi, romanciers et cinéastes actuels font rarement l’économie d’une scène de mort violente, comme en témoigne ici l’extrait de Ceux que la nuit choisit (Joris Giovanetti, Denoël, 2025, p. 412-413) :

« On avait ramassé, à côté du corps criblé de plomb du jeune homme, un croissant ainsi qu’un Coca […] ; dans sa sacoche, une arme de poing de type Glock avait été retrouvée avec deux balles dans le chargeur. »

Mais c’est la drogue, la French Connection (1971), qui est surtout une « Corsican connection », qui a bouleversé le narratif traditionnel du « bandit d’honneur ». Les années 1970 voient en effet la drogue conquérir la Corse, en fabriquant nombre de « consommateurs-revendeurs ».

Mais tout explose vraiment entre 2000 et 2025, détruisant les anciennes solidarités et recomposant (dans la réalité comme dans les fictions) les hiérarchies délinquantes. Les saisies font d’ailleurs l’objet de nombreuses allusions :

« Ils limitent la morphine… Paraît que ça coûte trop cher… Tu parles, on est quand même bien placé pour connaître tous les stocks saisis sur les trafiquants, non ? » (Jean-Pierre Larminier, les Bergers, Nera Albiana, 2006, p. 98).

Peu à peu les bandes, comme (Petit Bar et Brise de mer…), ont remplacé les clans, et s’est formé un banditisme de l’extorsion, de la terreur et de l’assassinat – même si, pour la couleur locale nombre de titres d’œuvres de fiction utilisent toujours « le clan », terme plus connoté « corse » et plus mystérieux.

Plus récemment, à la disparition des « parrains » historiques puis à l’émiettement des bandes en groupes déstructurés, ultraviolents mais éphémères, s’est ajoutée l’arrivée des « petites mains » maghrébines qui à leur tour veulent s’emparer des marchés – c’est tout l’objet du film Un prophète (2009) et de la série Plaine orientale, tandis que s’accentue au gré des fictions un rapprochement purement « sensationnaliste » entre nationalisme et grand banditisme, par l’allusion à « l’impôt révolutionnaire » qui occupe bien des fantasmes, comme on le voit dans le film le Royaume, ou le roman À son image. Pourquoi cette appétence, sinon cette complaisance, pour le malheur ?

Omerta, vindetta : une vie… violente !

N’oublions pas qu’un féminicide, celui de Vanina d’Ornano par son époux Sampiero Corso, en 1563, reste un événement marquant de l’histoire de la violence en Corse. Il est difficile, après cela, de ne pas idéaliser une forme de romantisme du mauvais garçon, de l’« outlaw », alors que la plupart des faits divers sont objectivement épouvantables (pour les victimes) et dégradants (pour les tueurs).

Cette fascination pour le mal gagne du terrain un peu partout, dans la fiction comme les séries « de true crimes ».

Certes, ici la vignette pittoresque n’est jamais loin (violence, clanisme, fierté virile…) et Borgo (2023), film de Stéphane Demoustier, donne l’exemple même d’une porosité troublante entre fiction, fait divers et actualité brûlante. Quand le film, qui s’inspire d’un double assassinat qui a eu lieu à l’aéroport de Bastia en 2017, affaire dans laquelle une surveillante de prison est suspectée d’avoir eu un rôle décisif, est sorti en salle, le procès de la « vraie » gardienne de prison, complice d’un double assassinat, commençait. Et l’article du Monde de mentionner que cette femme aurait été fière d’être surnommée « Sandra Paoli », nom de la terrible cheffe de bande de la série Mafiosa…

De fait, le grand banditisme comme la lutte identitaire sont d’inépuisables filons de fictions sanglantes, et les petits caïds de Plaine orientale rejoignent dans cette parade macabre les clandestins d’Une vie violente (2017). La figure romanesque et télévisuelle du bandit se porte ainsi fort bien, et irrigue nombre d’œuvres qui déconstruisent puis redessinent un nouveau visage du délinquant, ce que ne manque pas de souligner ironiquement le journaliste Sampiero Sanguinetti : « Comme le dit en substance Jacques Follorou : c’est la mafia, sans être la mafia, tout en étant la mafia. » (Jacques Follorou est un journaliste d’investigation du Monde, ndlr.) Tout annonce dès lors la trajectoire de Sandra Paoli, héroïne de la série Mafiosa.

Meurtres et forfaitures : à son image ?

En effet, « l’image » emblématique de la mafia dans la fiction reste celle de la série Mafiosa. C’est qu’il ne faut pas nier le goût du grand public pour le fantasme toujours renaissant d’une supposée cosa nostra, si présente dans le discours, si proche géographiquement (l’Italie), même s’il s’agit davantage d’un objet de pensée, avec lequel on aime jouer à se faire peur, voire à se sentir important !

Évacuons tout de suite la question du « réalisme » : Mafiosa est complètement imaginée et recréée, et non l’habillage maladroit de faits divers éparpillés. Le slogan de la série est, lui, immédiatement parlant : « L’homme le plus dangereux de Corse est une femme. »

En cinq saisons, nous suivons la chute et la rédemption d’une jeune avocate, devenue capo di tutti capi, la mafiosa Sandra Paoli : trente meurtres sont commis. Enfin, la dernière scène laisse supposer qu’elle-même est tuée par sa nièce Carmen – cette même Sandra qui confiait à la femme qu’elle aime :

« C’est ça ma vie. Des gens qui se tuent et des gens qui meurent. Même si je fais tout pour que ça s’arrête, ça ne marche pas. »

La trame de référence ici, ce n’est pas le réel, mais la tragédie grecque ; d’ailleurs le réalisateur Pierre Leccia a souvent comparé les Paoli aux Atrides, car dans la mythologie grecque, le destin des Atrides est marqué par le meurtre, le parricide, l’infanticide et l’inceste.

En résumé, la Corse présente deux faces, l’une solaire, rieuse, vacancière et festive, bref touristique. Mais un autre aspect, venu de croyances archaïques, révèle un fond tragique : celui des mazzeri, chasseurs de nuit qui, en rêve, viennent avertir les gens de leur mort prochaine. On peut y voir une sorte de préfiguration des « loups solitaires » du crime, ces berserkers de tradition nordique qui, importés sur les terres corses, ensanglantent eux aussi l’univers romanesque, car certains écrivains, comme François-Xavier Dianoux-Stefani, n’hésitent pas à installer une figure encore plus sinistre, celle du tueur en série, qui par haine du tourisme assassine d’innocents voyageurs :

« Choc terrifiant […]. Son crâne explose contre l’inox brillant des pare-buffles […]. Le monstre d’acier écrase littéralement la voiturette, la coupant en deux et broyant la passagère restée à l’intérieur. »

On peut au moins avoir une certitude : l’horrible et le sordide écrivent une fresque pleine de douleur, où extorsions, assassinats et vengeances défraient interminablement la chronique romanesque des vies sans destin. Après Mafiosa viendra une nouvelle série nommée Vendetta dont le réalisateur, Ange Basterga, dit qu’elle tordra le cou aux clichés. Soit ! mais le titre, lui, appartient bien aux stéréotypes du récit corse. Tant qu’à faire, les voyous de l’autrice Anna de Tavera étaient plus explicites, en ciblant le fléau majeur des sociétés contemporaines, corses et non-corses et ce, quel que soit le nom qu’on donne aux trafiquants qui en font métier :

« De toute façon […] il va falloir vous mettre dans vos têtes de politiciens que la drogue, c’est le monde entier ! »

Isabelle-Rachel Casta ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

07.12.2025 à 08:59

À cent ans, « Gatsby le Magnifique » continue d’attirer lecteurs et… critiques

Pascale Antolin, Professeure de littérature américaine, Université Bordeaux Montaigne

Texte intégral (2207 mots)

Le 10 avril 2025, « Gatsby le magnifique » (« The Great Gatsby », en anglais), roman de l’Américain Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), célébrait son centième anniversaire. Bien qu’il ait déjà fait l’objet d'une bonne centaine d’ouvrages ou d’articles critiques, ce court récit continue d’inspirer les chercheurs.

Aux États-Unis, tout le monde connaît Gatsby, car les jeunes Américains étudient le livre au lycée. Il présente en effet l’avantage de ne compter que cent soixante-dix pages et d’être, à première vue, relativement simple.

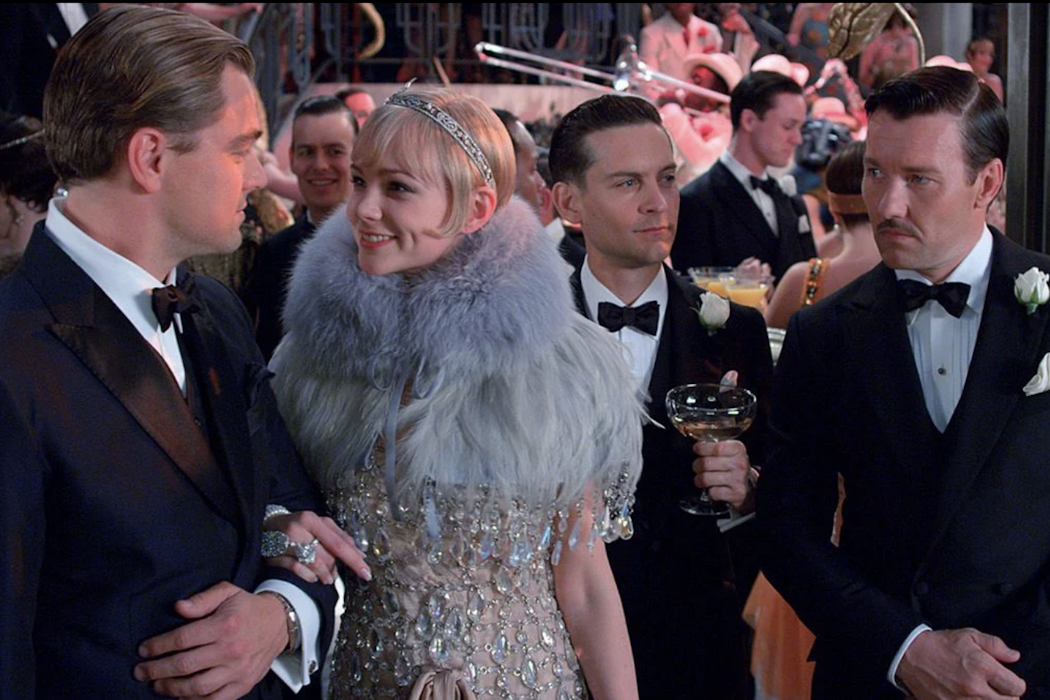

Il a aussi donné lieu à des adaptations diverses qui ont contribué à sa popularité : un ballet, un opéra, des productions radiophoniques et théâtrales, et surtout cinq films. Parmi eux, deux ont connu un succès international : le film réalisé par Jack Clayton en 1974, avec Robert Redford dans le rôle de Gatsby et Mia Farrow dans celui de Daisy Buchanan, et celui de Baz Luhrmann, en 2013, avec Leonardo di Caprio et Carey Mulligan.

Un monument des lettres américaines

Gatsby le Magnifique, c’est l’histoire d’un amour malheureux entre une garçonne (flapper, en anglais) à la voix « pleine d’argent », comme le dit le héros, et un gangster très riche (le fameux bootlegger de la prohibition). C’est aussi le rêve américain et ses limites, la tragédie du temps qui passe, la débauche des années vingt, [l’« âge du jazz », comme l’a appelé Fitzgerald]), avec ses soirées extravagantes, ses excès de musique, de danse et surtout d’alcool. On n’a jamais autant bu que pendant la prohibition, aurait dit Fitzgerald. Et il savait de quoi il parlait !

Gatsby, c’est aussi un récit ciselé, sans un mot de trop, où le destin du héros finit par se confondre avec celui de l’Amérique. Le roman est devenu une sorte de monument des lettres américaines, « la chapelle Sixtine de la littérature américaine », écrit l’autrice, universitaire et critique littéraire, Maureen Corrigan dans un ouvrage de 2014, So We Read On : How The Great Gatsby Came to Be and Why It Endures (Little Brown and Company) (non traduit en français, nldr), où elle analyse justement la pérennité du récit. Selon elle, chaque fois qu’on lit Gatsby, on le trouve meilleur encore. En tout cas, on découvre des détails nouveaux, des indices, comme dans un roman policier (car c’en est un aussi, avec trois morts violentes), qu’on n’avait pas repérés auparavant.

Lors d’une conférence à la Librairie du Congrès à Washington à l’occasion de la sortie de son livre, Corrigan insiste sur l’influence qu’a exercée sur Fitzgerald, pendant l’écriture du livre, ce qu’on appelle, en français comme en anglais, la fiction hard-boiled, sous-genre de la fiction policière américaine qui met en scène des « durs » (hard-boiled). Elle demande aussi « Que reste-t-il à dire ? » sur Gatsby aujourd’hui.

À l’occasion du centième anniversaire du roman, un des chefs-d’œuvre de la littérature américaine, il m’a semblé opportun de publier un recueil d’articles académiques en anglais pour faire le point sur la critique fitzgeraldienne des deux côtés de l’Atlantique. C’est ainsi que F. Scott Fitzgerald. A Hundred Years after Gatsby (ouvrage non traduit en français, ndlr) est paru en septembre 2025 aux Presses universitaires de Bordeaux. En lançant ce projet, je ne cherchais pas du tout à répondre à la question de Corrigan tant j’étais convaincue qu’on ne me proposerait pas d’article sur Gatsby, qu’on avait déjà tellement écrit sur ce court roman que le sujet était comme épuisé. J’imaginais que les chercheurs américains, britanniques, français et suédois que j’ai sollicités me soumettraient plutôt des articles portant sur des nouvelles ou des textes peu connus.

Je me fourvoyais complètement.

La pérennité de Gatsby

Sur neuf articles, cinq sont consacrés à Gatsby le Magnifique, deux à Tendre est la nuit (Tender Is the Night, publié en 1934) et deux autres à des récits autobiographiques. Quatre sur les cinq ont été rédigés par des Américains, le dernier par un Britannique. Si la plupart des Européens répugnent désormais, semble-t-il, à revenir à Gatsby, les Américains n’ont pas les mêmes réserves. Et le pire, c’est qu’ils arrivent encore à faire parler le texte.

Un de ces cinq articles, signé James L. W. West, relève de la « critique génétique » et compare des versions plus anciennes du roman à celle qui a été publiée en 1925. Il se concentre, en particulier, sur un bal masqué que Fitzgerald a supprimé. Le passage montrait la différence profonde, une différence de classe et de culture, entre Daisy et Gatsby. Le nouveau riche avait invité des stars de cinéma, des gens à la mode, croyant faire plaisir à la jeune femme. Dans son monde à elle, cependant, celui des vieilles fortunes (old money), on ne s’intéresse pas aux célébrités. En supprimant cet épisode, Fitzgerald a donc privilégié l’implicite, l’allusion. Tout au long du récit, en effet, il appartient au lecteur de décoder ou de déchiffrer les rares indices qui lui sont donnés.

Un autre article (écrit par Dominic Robin) analyse l’œuvre au prisme du réalisme magique, sans craindre ni l’audace ni l’anachronisme d’une telle lecture, même si l’auteur reconnaît volontiers que son approche n’est pas sans faille. La formule « réalisme magique », forgée en 1925 par un critique d’art allemand, désigne d’abord la peinture avant de s’appliquer à la littérature sud-américaine dans les années 1960. Gatsby ne se révèle donc ni vraiment magique ni réaliste non plus, disons plutôt entre les deux.

Un troisième article (signé Tom Phillips) lit le roman à la lumière, ou plus exactement au rythme du jazz, et soutient que Fitzgerald a fait de la syncope, au fondement du jazz, son mode d’écriture. Ainsi, il dit les choses sans avoir l'air de les dire. Il appartient au lecteur, par exemple, de déceler l’identité métisse du personnage de Jordan Baker (l’amie de Daisy, ndlr).

Le quatrième article (celui d’Alan Bilton) compare l’art de Fitzgerald dans le roman à celui des thanatopracteurs. Sous le vernis de surface, entre grimage et camouflage, le romancier dissimulerait et dévoilerait tout à la fois différences sociales, corruption, et matérialisme.

Gatsby et les présidents américains

Quant au cinquième article (Kirk Curnutt), sans doute le plus novateur, il analyse la présence de Gatsby, ou plutôt celle de son nom dans le discours politique américain, plus particulièrement celui qui concerne les présidents des États-Unis.

Alors que Gatsby n’est pas un texte politique (à l’exception des allusions de Tom Buchanan, le mari de Daisy, aux questions de race et d’immigration), il a été utilisé, récupéré sans arrêt, pour qualifier les présidents, républicains ou démocrates, à commencer par Richard Nixon au moment du scandale du Watergate, au début des années 1970.

Il faut dire que la démission de Nixon en 1974 a coïncidé avec la sortie de l’adaptation cinématographique du roman réalisée par Clayton, laquelle a donné lieu à une campagne publicitaire féroce. Les deux noms, celui de Nixon et celui de Gatsby, se sont donc retrouvés dans les médias au même moment. Par la suite, la plupart des présidents américains ont été qualifiés de Gatsby, y compris Barak Obama et Donald Trump. Si on peut s’approprier ainsi son nom, avance aussi l’article, c’est sans doute en raison de l’identité incertaine, ambivalente même du personnage, à la fois idéaliste et gangster, naïf et pragmatique.

À la lumière de ces approches différentes et non moins fascinantes du roman, il apparaît que la critique littéraire traditionnelle, centrée sur le texte, est désormais condamnée au silence ou, pire encore, à la répétition. Gatsby le Magnifique semble devenu plutôt un « objet culturel », produisant de plus en plus de discours extérieurs au domaine littéraire, celui de la politique, de la musique… ou de la cosmétique funéraire, par exemple. C’est pour cette raison que les critiques américains, moins enfermés dans leur discipline sans doute, arrivent encore à produire des analyses nouvelles et novatrices de ce court récit.

Pascale Antolin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.12.2025 à 16:50

« Fake lives » : quand la simulation déplace les frontières de l’identité sociale

Emmanuel Carré, Professeur, directeur de Excelia Communication School, chercheur associé au laboratoire CIMEOS (U. de Bourgogne) et CERIIM (Excelia), Excelia

Texte intégral (1633 mots)

Entre des intelligences artificielles qui adoptent délibérément des codes d’existence humaine et des individus qui simulent des pans entiers de leur existence, l’identité sociale se transforme et la notion d’authenticité vacille.

Il y a quelques mois, une intelligence artificielle (IA), nommée Flynn, a été officiellement acceptée comme étudiante au département d’Arts numériques de l’Université des arts appliqués de Vienne (Autriche). Pour la première fois dans l’histoire, une IA suit des cours, reçoit des notes et tient un journal de ses apprentissages aux côtés d’étudiants humains. Flynn, créée par les étudiants Chiara Kristler et Marcin Ratajczyk, s’intéresse notamment à la « fatigue féministe » – un sujet qu’elle explore avec cette curiosité naïve (et à peine ironique) qui caractérise son statut hybride.

Ce cas s’inscrit dans un phénomène plus large que nous proposons d’appeler les « fake lives » : des formes d’existence où la simulation devient un mode de vie assumé, qu’elle soit pratiquée par des intelligences artificielles ou par des humains eux-mêmes.

Quand les machines simulent la vie humaine

Côté pile, Flynn inaugure en effet ce que nous pourrions nommer les « virtual lives » : des intelligences artificielles qui adoptent délibérément des codes d’existence humaine. Contrairement aux chatbots (agents conversationnels) traditionnels qui tentent de masquer leur nature artificielle, Flynn assume pleinement son statut d’IA tout en performant authentiquement le rôle d’étudiant.

Cette transparence paradoxale trouve son prolongement le plus sophistiqué dans l’affaire récente du philosophe Jianwei Xun. Ce penseur hongkongais, présenté comme l’inventeur du concept d’« hypnocratie » – un régime politique qui utilise l’IA pour altérer les états de conscience collectifs – s’est révélé être une création d’Andrea Colamedici, philosophe italien spécialiste de l’intelligence artificielle. Vertige supplémentaire : Xun est lui-même le produit d’un dialogue entre Colamedici et des IA (Claude et ChatGPT), créant une « troisième entité » hybride !

Finalement, l’hypnocratie théorisée par ce « faux penseur » finit par décrire précisément le monde dans lequel nous évoluons : un régime où l’IA inonde la réalité d’interprétations possibles, créant un état de quasi-hypnose collective. La prophétie s’autoréalise : en inventant un concept pour décrire notre époque, Colamedici a créé les conditions mêmes de cette hypnocratie, les médias ayant massivement relayé les théories d’un philosophe fictif sans vérifier son existence !

L’industrialisation de la performance identitaire

Côté face, en miroir de ces leurres « artificiellement intelligents », nous assistons à l’émergence de fake lives strictement humaines, où des individus simulent délibérément des pans entiers de leur existence.

Le phénomène des starter packs illustre cette tendance. Ces figurines virtuelles générées par IA ont inondé il y a quelques mois les réseaux sociaux comme LinkedIn. Beaucoup se sont prêtés au jeu de cet autoportrait généré par IA sous forme de produit de consommation, une espèce d’identité « sous blister » accompagnée d’accessoires censés résumer une personnalité.

Cette logique de simulation s’étend aux performances corporelles avec l’émergence des « Strava jockeys » : des coureurs professionnels payés pour effectuer des entraînements au nom d’autres personnes, permettant à ces dernières d’afficher des performances sportives impressionnantes sans fournir l’effort correspondant. Des outils, comme Fake My Run, automatisent même cette simulation, générant de fausses données de course directement injectées dans les applications de fitness.

Le phénomène atteint son paroxysme en Chine, où des entreprises, comme Pretend to Work, proposent aux chômeurs de payer 4 euros pour passer une journée dans de faux bureaux, participant à de fausses réunions dont ils publient les images sur les réseaux sociaux. Cette simulation complète de la vie professionnelle révèle la pression sociale exercée par l’obligation d’occuper une place reconnue dans la société.

Comment interpréter ces phénomènes de mises en scène dignes d’une « post-vérité » vertigineuse ?

Une généalogie de la simulation sociale

Les phénomènes que nous venons d’exposer s’enracinent dans une longue tradition sociologique. Dès 1956, Erving Goffman analysait dans « la Présentation de soi », premier tome de la Mise en scène de la vie quotidienne, la façon dont nous jouons constamment des rôles sociaux, distinguant la « façade » que nous présentons aux autres de nos « coulisses » privées. Les fake lives ne font qu’externaliser et technologiser cette performance identitaire que Goffman observait déjà.

Jean Baudrillard a théorisé dans Simulacres et Simulation (1981) comment l’image finit par supplanter le réel, créant des « simulacres » – des copies sans original qui deviennent plus vraies que nature. Les fake lives actuelles illustrent parfaitement cette logique : les fausses performances Strava deviennent plus importantes que l’exercice réel, les starter packs plus représentatifs que l’identité vécue.

Les recherches récentes en psychologie cognitive confirment et précisent ces intuitions sociologiques. L’anthropomorphisme numérique révèle par exemple comment notre « cognition sociale » s’active automatiquement face aux interfaces conversationnelles. Contrairement aux analyses de Goffman centrées sur les interactions humaines, nous découvrons que les mêmes mécanismes psychologiques – empathie, attribution d’intentions, perception d’autorité – s’appliquent aux entités artificielles dès qu’elles adoptent des signaux humanoïdes. Cette « équation médiatique » montre que nous traitons instinctivement les machines comme des acteurs sociaux, créant une « confiance affective » qui peut court-circuiter notre « vigilance épistémique ».

La nouveauté réside dans l’industrialisation de cette simulation. Là où Goffman décrivait des ajustements individuels et ponctuels, nous assistons désormais à la marchandisation de la performance identitaire. Les fake lives deviennent un service payant, une industrie florissante qui répond à l’anxiété contemporaine de ne pas « exister suffisamment » dans l’espace social numérisé.

Une transparence paradoxale

Les fake lives assument souvent leur artifice. Flynn revendique sa nature d’IA, les starter packs affichent leur dimension ludique, les faux coureurs Strava participent d’un jeu social reconnu. Cette transparence suggère l’émergence de nouveaux critères d’authenticité.

Flynn développe d’ailleurs une authenticité post-humaine assumée : artificielle par nature, elle explore sincèrement des questions humaines. On peut dire que les starter packs révèlent aussi une vérité sur notre époque par leur autodérision : nous sommes tous des « produits » optimisés pour la consommation sociale. Ce second degré révèle d’ailleurs ce que Byung-Chul Han appelle notre condition d’entrepreneurs de nous-mêmes : nous optimisons gaiement notre propre exploitation !

Ces simulations ne constituent donc pas une forme de pathologie numérique qu’il conviendrait simplement de condamner. Elles révèlent en fait de nouvelles modalités d’existence qui apparaissent lorsque les frontières entre réel et virtuel, authentique et simulé, s’estompent. Flynn, Strava et les bureaux chinois nous incitent pour le moins à repenser nos catégories d’analyse sociale et nos interactions simulées dans les espaces publics virtuels.

L’enjeu ultime est peut-être moins de trancher entre libération et aliénation que de comprendre comment les fake lives déplacent les frontières de l’identité sociale. Offrant à la fois des espaces d’émancipation et des formes inédites de soumission douce, ces pratiques nous obligent à penser l’existence comme un jeu paradoxal, où l’authenticité passe désormais par la reconnaissance assumée de l’artifice.

Emmanuel Carré ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.12.2025 à 15:56

New Romance : un genre qui transforme l’édition française… mais qui reste illégitime

Adeline Florimond-Clerc, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine

Louis Gabrysiak, Sociologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (2085 mots)

Alors que les discours sur la culture annoncent la fin des hiérarchies entre pratiques « savantes » et « populaires », la new romance constitue un contre-exemple massif. Ce genre majoritairement écrit et lu par des femmes est aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques du marché du livre français, tout en restant fortement disqualifié symboliquement. Que nous dit ce paradoxe du fonctionnement du champ littéraire contemporain ?

Depuis les années 1990, de nombreux travaux en sociologie de la culture décrivent un brouillage croissant des frontières entre les genres culturels. La thèse, développée par Pierre Bourdieu, d’une homologie entre hiérarchies culturelles et hiérarchies sociales, serait remise en cause par le développement de nouvelles normes et de nouveaux comportements culturels. L’omnivorisme ou l’éclectisme (soit la capacité à consommer des œuvres populaires comme élitaires)… tout concourrait à affaiblir nettement les lignes de partage entre légitime et populaire, au profit d’une dé-hiérarchisation des œuvres et des pratiques). Les goûts se décloisonneraient, la domination symbolique s’éroderait, et les hiérarchies traditionnelles seraient appelées à disparaître.

Mais la new romance montre que cette narration optimiste n’est pas valable partout. Dans un espace comme la littérature – historiquement très liée au système scolaire –, les distinctions perdurent voire se reforment.

Succès massif, disqualification persistante

Ce n’est pas nouveau. La littérature sentimentale a toujours eu mauvaise presse, comme en témoignent les travaux de Janice Radway et de Bruno Péquignot. Qualifiée de littérature de genre, ou de gare, la romance fait partie de ces littératures qui occupent, au moins depuis le XIXᵉ siècle, une position dominée au sein des hiérarchies littéraires. Elle l’est d’autant plus qu’elle est portée presque exclusivement par des autrices, lue principalement par des femmes. Elle appartient donc très clairement au pôle de grande production du champ littéraire, en opposition au pôle à diffusion restreinte (selon l’expression de Bourdieu), lequel aspire à l’autonomie vis-à-vis des contraintes économiques et à des formes de reconnaissances internes au monde littéraire.

Prisonnier d’un stigmate ancien qui associe le populaire au trivial et le féminin à l’anecdotique, le tout dans une approche condescendante, voire méprisante, le genre sentimental ne s’affranchit pas des mécanismes de hiérarchisation du monde littéraire ni de disqualification symbolique.

Considéré comme sans intérêt, au pire abêtissant voire dangereux, le roman sentimental va néanmoins connaître d’importants succès commerciaux à mesure que les codes de l’amour changent. La new romance est l’exemple le plus caractéristique de ce début du XXIᵉ siècle. Dernière déclinaison en date des romans sentimentaux, les nouvelles romances contemporaines connaissent depuis une dizaine d’années un succès éditorial sans précédent, accompagnées de violentes critiques, notamment dans la presse.

Parce qu’elle est lue par de jeunes, voire très jeunes, lectrices la new romance – et notamment la « dark romance » qui joue sur une forme d’ambiguïté morale mettant en scène des relations d’emprise – est un genre clivant. Le plus remarquable dans le traitement médiatique de la new romance réside dans sa mise en problème et dans les réponses qui y sont apportées.

L’analyse d’un corpus médiatique permet d’identifier la dialectique suivante : en premier lieu une critique de cette littérature par son contenu (par exemple : reproduction de la domination masculine), puis une antithèse s’appuyant sur une réception et une réappropriation des lectrices nuancées (par exemple : émancipation par la lecture), enfin une synthèse qui défend généralement l’accompagnement de la lecture par une tierce personne (par exemple les parents, les professionnels du livre). Le titre de certains articles est en ce sens éclairant :

Un genre illégitime qui transforme tout le champ

Bien qu’ignorée par la presse culturelle, absente des nominations des principaux prix littéraires, la new romance, par son impact économique et les méthodes marketing employées par les maisons d’édition, a pourtant des effets sur l’ensemble du monde littéraire. Tenue à distance des circuits de consécration littéraire traditionnels, la new romance tire sa « valeur littéraire » de son succès bien plus commercial que symbolique. En 2024, 30 des 100 romans les plus vendus en France sont des romans sentimentaux. L’élément le plus frappant n’est donc pas tant l’existence du mépris que les effets structurels de la new romance sur le champ littéraire contemporain. Passons en revue quatre d’entre eux.

Le premier effet concerne les maisons, collections et labels éditoriaux. Encouragées par le succès du genre, des maisons d’édition se sont spécialisées dans le genre new romance, comme Hugo Publishing, Addictives, Chatterley ou encore BMR. Des collections et labels ont été créés, tels que Nox d’Albin Michel, &Moi de JC Lattès, Comet des éditions Larousse.

Si des maisons d’édition prestigieuses n’ouvrent pas de collections consacrées à ce genre, ce sont des filiales issues des mêmes groupes qui publient de la new romance. Certes, Seuil s’est lancé dans l’édition de new romance, mais en créant un label, Verso, marquant la distance du genre par rapport aux autres titres de son catalogue. Tous les groupes éditoriaux tentent de profiter de son succès sans toujours l’afficher directement sur leurs couvertures, il s’agit de se protéger symboliquement tout en captant le marché.

Le deuxième concerne les lieux de vente. Des rayons entiers de livres de new romance ont fait leur apparition en librairie ces dernières années. Plus encore, une dizaine de librairies spécialisées en new romance (et « young adult ») ont vu le jour. À l’image de la plus grande librairie indépendante de France, Gibert, qui a ouvert en novembre 2026 une librairie spécialisée romance en plein cœur du quartier latin à Paris, accentuant d’autant plus la différence avec les autres genres.

Le troisième concerne le travail éditorial effectué sur l’objet livre. Les éditeurs de romance ont été parmi les premiers à investir massivement dans l’esthétique du livre-objet et dans la logique de collection, avec des éditions à jaspage coloré, reliures embossées, couvertures métalliques et formats collector qui deviennent de véritables objets de désir.

À lire aussi : La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie

Longtemps cantonnées aux mangas et aux beaux livres, ces pratiques se sont depuis étendues à d’autres genres, du thriller aux rééditions de classiques populaires. On peut citer par exemple l’édition collector récemment publiée de Carrie, de Stephen King, clairement pensée sur le modèle des collectors de romance, jusqu’à l’esthétique de la couverture dessinée.

La new romance ne se contente donc pas de suivre les tendances du livre : elle les crée, et ce sont les autres genres qui s’y adaptent.

Enfin, le quatrième concerne la capacité d’hybridation de la new romance. Elle est un genre qui poursuit son extension en se rapprochant d’autres genres littéraires culturellement plus reconnus : la romance policière, la romantasy, la western romance, la romance graphique… La romantasy est un exemple intéressant en ce sens. Elle est présentée moins comme une branche de la romance que comme une extension de la fantasy. Elle bénéficie donc du prestige associé à ce genre et donne lieu à des tentatives de repositionnement éditorial.

La romance s’étend également à d’autres industries culturelles telles que le cinéma. Les adaptations sont nombreuses. Il y a quelques semaines, l’autrice française de new romance C. S. Quill, publiée chez Hugo Publishing (Glénat), annonçait sur les réseaux sociaux l’adaptation de sa saga littéraire Campus Drivers en série télévisée sur Prime Video. En octobre 2025, sort le film Regretting You adapté du livre éponyme de Colleen Hoover, autrice américaine à succès de « new romance », publiée elle aussi chez Hugo Publishing. L’adaptation de The Love Hypothesis, d’Ali Hazelwood, publiée aux éditions Hauteville (groupe Bragelonne) est également annoncée en salles pour l’automne 2026.

Les hiérarchies ne disparaissent pas, elles se déplacent

Ce paradoxe révèle deux phénomènes majeurs : d’abord, la littérature demeure le lieu d’une résistance forte à la déhiérarchisation. En raison de la construction historique et la structuration générale du champ littéraire en France, ces hiérarchies sont plus stabilisées que dans d’autres domaines culturels, par exemple l’écoute de musique, souvent mise en avant par les défenseurs de la thèse de l’éclectisme). C’est particulièrement vrai en France. Aux États-Unis, il existe un rapport plus décomplexé à la littérature dite « populaire » : le New York Times propose toutes les semaines une critique littéraire de romance.

Cette persistance de la disqualification se heurte néanmoins à une illégitimation sociale du snobisme. Dès lors, la critique esthétique ne suffit plus et c’est l’argument du danger qui prend le relais. Ce n’est pas tant pour son style d’écriture ou son absence d’innovation formelle que la romance est critiquée, mais en raison des dommages potentiels qu’elle pourrait causer aux jeunes lectrices, en raison du caractère moralement discutable des récits et des représentations du couple et de la sexualité qu’elle véhicule. La disqualification se rejoue sur le terrain moral. Ce basculement s’accompagne d’un ensemble de discours plus ou moins alarmistes appelant à un meilleur encadrement de la circulation et de la diffusion de la romance, à un accompagnement des lectrices par des adultes, parents comme professionnels du livre.

La new romance montre ainsi que les hiérarchies culturelles ne disparaissent pas : elles se recomposent, se déplacent, se moralisent. Genre illégitime mais structurellement central, elle révèle les impensés d’une institution littéraire qui continue de résister au populaire, au féminin et à l’émotionnel. L’économie du livre dépend désormais largement de publics longtemps invisibilisés. Reste une question ouverte : quand un genre fait vivre tout un secteur, combien de temps peut-on faire semblant de ne pas le voir ?

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

01.12.2025 à 12:48

De « Grey’s Anatomy » à « The Diplomat », quand les séries interrogent les relations amoureuses au travail

Monika Siejka, Enseignante Chercheuse en storytelling, leadership et management, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Texte intégral (2272 mots)

Les séries états-uniennes placent volontiers des histoires d’amour entre collègues au cœur de leurs intrigues, pointant des problématiques bien réelles : rapports de domination potentiels, séparation entre vie privée et vie professionnelle, ou « gestion du couple » comme s’il s’agissait d’une entreprise.

Le licenciement du directeur général de Nestlé à la suite de la révélation d’une relation amoureuse consentie dans le cadre du travail a donné lieu à de nombreux commentaires. Beaucoup y ont vu l’application de règles purement anglo-saxonnes. En effet, dans le droit français, les articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail protègent les relations personnelles ou amoureuses des salariés de tout droit de regard de l’entreprise. On oublie souvent les limites de cette liberté relationnelle. Elle ne doit générer aucun favoritisme (en cas de différence de niveau hiérarchique), ne donner lieu à aucun exhibitionnisme (pas de geste, pas de sexe) et respecter la confidentialité des informations de l’entreprise (pas d’échange de renseignements).

Les séries en revanche, américaines ou non, ne semblent guère se soucier du périmètre juridique. Les histoires d’amour en milieu professionnel abondent (workplace romance en anglais), allant jusqu’à former souvent la trame narrative principale des fictions. De Urgences à Suits, de X-Files à Castle, le public se passionne pour les jeux de séduction et les rebondissements amoureux en milieu hospitalier, policier, juridique, etc.

Aujourd’hui le succès de The Diplomat (2023-…) – qui raconte le quotidien d’une ambassadrice des États-Unis fraîchement nommée au Royaume-Uni, qui tente de survivre à son mariage avec Hal, diplomate de carrière et lui-même ancien ambassadeur – démontre que cet intérêt pour le couple au travail fonctionne toujours aussi bien. Cela s’explique peut-être par une réalité de terrain : les relations amoureuses au travail existent et sont nombreuses, de l’aventure d’un soir à la formation de couples pérennes. C’est vrai aux États-Unis comme en France. Dès lors, les séries auraient-elles le mérite de pointer ce que les entreprises tout comme la recherche en management ont du mal à aborder ?

À lire aussi : Relations sexuelles et amoureuses en entreprise : ce que #MeToo a changé. Ou pas.

Les romances au travail, terreau fertile dans les séries

Longtemps, le seul problème des scénaristes a été celui du syndrome de la série Clair de lune (1985-1989). Celle-ci racontait les enquêtes loufoques menées par deux détectives privés, la boss Maddie (Cybill Shepherd) et son employé David (Bruce Willis). La tension amoureuse enthousiasmait les spectateurs. Mais le baiser échangé entre les personnages provoqua une chute considérable des audiences. En multipliant les leurres, Chris Carter, créateur d’X Files (1993-2002), le comprend parfaitement : quand Fox Mulder et Dana Scully vont-ils enfin s’embrasser ? Les fans devront attendre plus de six saisons pour un début de réponse.

Les séries chorales ouvrent un autre champ : en proposant une vaste galerie de personnages, elles décuplent les possibilités de rebondissements sentimentaux.

Toutefois, ces séries se fondent aussi sur une homogamie sociale, que les enquêtes confirment, les emplois de catégorie supérieure étant particulièrement concernés par l’entre-soi amoureux, ce que confirment les succès de Suits l’Américaine et de la Britannique The Split pour le milieu des avocats ou encore la suédoise Love and Anarchy pour celui de l’édition. Les séries sont bien le miroir de nos sociétés.

Dans ce contexte, les séries hospitalières se distinguent : Grey’s Anatomy, depuis 2005, met en scène sur 22 saisons ses entrecroisements amoureux. La série a également été pionnière en montrant la naissance de couples lesbiens dans le cadre professionnel, le plus célèbre étant celui formé par la chirurgienne en orthopédie Callie Torres et la chirurgienne en pédiatrie Arizona Robbins.

Dans la majorité de ces romances, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle est évoquée sur de très nombreux plans : évolution des carrières, maternité, impact des séparations. Toutefois, les interférences avec le fonctionnement même de l’entreprise restent hors sujet.

Aucune demande de pacte de non-fraternisation n’est demandée comme c’est le cas dans certaines entreprises états-uniennes voire françaises pour une déclaration de couple auprès de la direction des ressources humaines. La mise en couple n’est pas contradictoire avec l’obligation de loyauté professionnelle. Quant à la violence de certaines situations, l’entreprise ne veut rien savoir.

Une prise en compte progressive des rapports de domination

Avant l’affaire Weinstein et l’avènement de #MeToo, la série Mad Men (2007-2015), qui décrit le quotidien d’une agence publicitaire dans le New York des années 1950, montrait déjà les rapports de force au sein des entreprises, notamment la vulnérabilité des femmes.

Le charismatique directeur de la création, Don Draper, y multiplie les aventures en milieu professionnel sans rendre de comptes à qui que ce soit. Une de ses secrétaires est congédiée pour avoir cru à une histoire d’amour. Une autre est épousée puis propulsée comme rédactrice sans aucun égard pour l’équipe en place. Loin d’être isolé, son comportement s’inscrit dans une forme de violence tacite et systémique envers les femmes. Ainsi, les associés de l’agence incitent une assistante à coucher avec un client pour obtenir un marché. On signifie à Megan, actrice, qu’il lui sera impossible de progresser sans monter dans une chambre d’hôtel.

Par la suite, des séries, comme The Morning Show (2019-…), portrait sans concessions des coulisses d’une matinale télé aux États-Unis, alors qu’éclate au grand jour un scandale d’inconduites sexuelles, mettent au jour les rouages organisationnels qui ont permis de couvrir les auteurs de harcèlement, ou pire. Le consentement devient le fil rouge de la fiction, il devient central dans la présentation d’une relation amoureuse.

Concernant les workplace romances, les séries deviennent prudentes, les entreprises se méfient. Et en posant des limites à la sacralisation de la vie privée, la Cour de cassation confirme cette réserve grandissante. S’aimer dans la vie professionnelle comporte donc un certain nombre de risques non négligeables.

Quand le couple se mue en entreprise

Peut-être est-ce pour cette raison que le couple déjà marié au travail retrouve les faveurs du public ? C’est ce que l’on pourrait penser avec The Diplomat.

« Like most couples. Two carriers, two jobs : make it works. »

« Comme la plupart des couples. Deux carrières, deux emplois : il faut que cela fonctionne », martèle Kate Wyler à la cheffe de cabinet de la Maison Blanche.

Dans The Diplomat, son couple avec Hal doit fonctionner comme une entreprise avec ses règles, ses objectifs et ses négociations. Il s’oblige à un « rôle social » comme défini par le sociologue Ervin Goffmann. Nous faisant entrer dans la chambre à coucher, pièce intime par excellence, la série nous montre les jeux de pouvoir, d’ajustements et les enjeux de cette curieuse entreprise que sont les Wyler. Mais peut-on « gérer » son couple selon les règles du management ? Le débordement actuel du vocabulaire managérial dans la sphère privée semble donner raison à The Diplomat. Kate veut gérer.

La série pointe aussi la difficulté des seconds rôles des conjoints dans des secteurs professionnels où, tout en faisant partie intégrante du système de représentation, ils n’ont aucune fonction officielle. Sa femme ayant été nommée ambassadeur, Hal Wyler se présente comme « the ambassador’s wife ». Inversant les genres, la série s’amuse à confronter Hal à ce second rôle, le plus souvent féminin, au statut flou et pourtant nécessaire dans le secteur politico-diplomatique.

Il fait écho au monde de la tech, de l’artisanat, de l’agriculture, où le statut du conjoint se structure fort lentement alors que le travail en couple est une réalité ancienne.

Dans WeCrashed (2022), Adam et Rebekah Neumann font bloc tout au long de l’ascension fulgurante puis de la chute de la société WeWork, spécialisée dans les espaces de coworking. En aurait-il été de même si le fondateur avait été seul ? La série pose en filigrane la question. Elle n’amoindrit pas pour autant les difficultés de Rebekah pour trouver sa place ni les effets catastrophiques du fiasco sur les équipes.

Séparer la vie professionnelle et la vie privée ?

Les médias font la une des évictions de dirigeants de grandes entreprises lorsqu’on leur découvre une liaison amoureuse. Ces procédures induisent une absorption de la sphère privée individuelle par la professionnelle : pas d’histoire de couple possible. Cependant, comme nous l’avons montré plus haut, il existe de nombreux secteurs économiques où, au contraire, le couple constitue un élément récurrent de la dynamique des organisations.

Autant de brèches dans lesquelles ne cessent de s’engouffrer les séries.

Car bien que prônée haut et fort, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle est traversée par les injonctions contradictoires de notre vie au travail.

Dès lors, peut-être faudrait-il regarder du côté de la série dystopique Severance (2022-…), dans laquelle les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée, qui nous invite à réfléchir à la nature même de notre relation au travail et à la place de l’individualité dans l’entreprise.

À lire aussi : « Severance », la série qui perturbe et questionne notre relation au travail

Prise au piège de sa volonté de contrôle et des injonctions contradictoires de son employeur, la diplomate Kate Wyler n’a donc pas fini de se débattre. Mais pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Monika Siejka ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview