04.12.2025 à 16:19

Pourquoi l’Arcom n’a jamais sanctionné Cnews pour manquement au pluralisme

Camille Broyelle, Professeur de Droit Public, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (3200 mots)

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a déjà sanctionné Cnews pour des informations ou des contenus problématiques, mais aucune sanction n’a été prononcée pour manquement aux règles de pluralisme. Reporters sans frontière a produit une nouvelle enquête visant à démontrer que ces manquements, avec une orientation clairement marquée à l’extrême droite, existent. Les chiffres de RSF sont contestés par l’Arcom. Camille Broyelle, professeure de droit et spécialiste des médias, cherche à comprendre ce qui pourrait conduire le régulateur public à interpréter la loi de façon minimaliste.

The Conversation : Reporters sans frontières accuse Cnews de ne pas respecter les règles du pluralisme et déplore l’absence de sanction de la part de l’Arcom. Dans quel contexte s’inscrit ce nouvel épisode d’un feuilleton déjà ancien ?

Camille Broyelle : Jusqu’en 2024, pour satisfaire l’exigence de pluralisme interne imposée par la loi du 30 septembre 1986 – c’est-à-dire l’expression des différents courants de pensée et d’opinion au sein même des programmes des chaînes de télévision, l’Arcom se contentait d’une répartition équitable du temps de parole des personnalités politiques, c’est-à-dire les personnes rattachées – formellement ou non – à un parti politique.

Tant que seules ces personnalités faisaient de la politique à la télévision, cette obligation d’équité était suffisante pour assurer le pluralisme interne. Elle ne l’était plus, cependant, quand les animateurs, les présentateurs, les chroniqueurs ont commencé eux aussi à militer en faveur de tel ou tel courant politique.

Reporters sans frontières a ainsi demandé à l’Arcom d’aller au-delà du temps de parole des personnalités politiques pour éviter qu’en méconnaissance de la loi, des chaînes de télévision, qui par ailleurs respecteraient l’équité des temps de paroles des personnalités politiques, se muent en médias d’opinion, c’est-à-dire en médias monochromes, militant en faveur d’un courant politique. Le refus opposé par l’Arcom a été contesté par RSF devant le Conseil d’État qui, le 13 février 2024, et a contraint l’Arcom de prendre en compte l’ensemble des programmes, afin que l’exigence de pluralisme interne posée par la loi soit respectée.

À la suite de cette décision, l’Arcom a adopté une délibération, le 17 juillet 2024, où sont énoncés trois critères sur lesquels se fonde désormais le régulateur pour apprécier le respect de la loi : la variété des sujets ou des thématiques abordés à l’antenne ; la diversité des intervenants dans les programmes ; l’expression d’une pluralité de points de vue dans l’évocation des sujets abordés à l’antenne.

Contrairement à ce qui a pu être écrit, il ne s’agit pas d’étiqueter les intervenants sur les plateaux ni de calculer de façon mathématique leur temps d’intervention – la délibération de l’Arcom le précise explicitement. Il s’agit de prendre en compte un faisceau d’indices (Qui parle ? De quoi ? Comment ?) qui, mis bout à bout, indiquent si, manifestement, la chaîne milite ou non en faveur d’un courant politique.

Il faut souligner ce point, explicitement mentionné dans la délibération du 17 juillet 2024 : l’Arcom doit s’assurer que les éditeurs n’avantagent pas « de façon manifeste et durable » un courant de pensée particulier. Contrairement au temps de parole des personnalités politiques, qui doit être distribué équitablement (cette obligation demeure), les chaînes de télévision ne sont pas tenues de représenter de façon équitable les différents courants de pensée et d’opinion. Elles doivent seulement s’abstenir d’en favoriser un de façon manifeste et durable. Cela signifie qu’il y a place pour une ligne éditoriale. En somme, le pluralisme interne imposé par la loi n’interdit pas aux médias d’afficher une tendance politique, il s’oppose seulement à ce qu’ils se muent en médias de propagande, la différence entre les uns et les autres n’étant pas qu’une différence de degré mais aussi de nature, car un média de propagande, qui s’est mis au service d’un courant de pensée, tend inévitablement à tordre la vérité et à méconnaître l’exigence d’honnêteté de l’information.

À la suite de la nouvelle enquête de RSF concernant Cnews, comment analysez-vous la réaction de l’Arcom ?

C. B. : RSF a souhaité vérifier si, au regard des critères dégagés par l’Arcom en 2024, le pluralisme interne était respecté par les quatre chaînes d’information en continu présentes sur la TNT (FranceinfoTV, LCI, BFMTV et CNews), c’est-à-dire si celles-ci avantageaient ou non « de façon manifeste et durable » un courant particulier de pensée et d’opinion. Tout au long du mois de mars 2025, des relevés systématiques et automatisés ont été effectués sur les quatre chaînes permettant de relever les intervenants et les sujets traités. L’analyse qualitative consistant à déterminer comment les sujets avaient été traités (de façon univoque ou de différents points de vue) a été menée, elle, au regard d’un thème, celui de la condamnation de Marine Le Pen. Au regard de l’ensemble de ces critères, RSF conclut à un avantage manifeste accordé par CNews à l’extrême droite.

Dans le journal le Point, l’Arcom a contesté la façon dont RSF a apprécié le critère relatif à la diversité des intervenants à l’antenne et a considéré qu’aucun manquement au pluralisme interne n’avait été relevé. Il faut attendre des précisions de l’Arcom sur ses calculs, mais, l’affirmation est étonnante. Quiconque fait l’expérience de regarder quelques minutes les programmes de la chaîne CNews peut le constater : il s’agit bien évidemment d’une chaîne d’opinion, qui milite en faveur de l’extrême droite, ce que la loi du 30 septembre 1986 interdit, comme le Conseil d’État l’a rappelé.

Que répondre à l’argument selon lequel cette exigence de pluralisme interne constituerait une atteinte à la liberté d’expression ?

C. B. : Il s’agit d’une erreur de perspective, car cette exigence de pluralisme protège la liberté d’expression. La loi du 30 septembre 1986, qui régit le secteur audiovisuel, est destinée à réglementer l’activité des médias audiovisuels afin de protéger l’ordre public et, en priorité, le droit du public à une offre pluraliste de programmes. Ce droit dispose d’une assise constitutionnelle solide.

Comme le Conseil constitutionnel l’a affirmé et comme il continue de l’affirmer, la liberté de communication doit être lue à travers l’exigence de pluralisme, indispensable au fonctionnement de la démocratie : il permet au public d’être informé et, à travers lui, aux électeurs de voter de façon éclairée et libre. La liberté des médias audiovisuels est, selon la jurisprudence constitutionnelle et depuis une décision du 18 septembre 1986, au service du droit du public de disposer d’une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse de l’honnêteté de l’information non seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé.

C’est ce droit à une offre audiovisuelle pluraliste et honnête que met en œuvre la loi du 30 septembre 1986 en interdisant sur la TNT des chaînes d’opinion ; l’expression « chaînes d’opinion » n’est pas inscrite dans la loi, mais ce sont de telles chaînes qui sont prohibées, puisque l’article 13 de la loi impose le « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ». Même si aujourd’hui, d’autres réseaux ont permis à d’autres médias de nourrir le débat public, les chaînes de télévision hertziennes occupent une position dominante pour structurer ce débat – c’est la raison pour laquelle les fréquences hertziennes restent très convoitées. Toutes les opinions ne pouvant être représentées sur le spectre hertzien, en raison de la rareté des fréquences, et surtout toutes les opinions ne bénéficiant pas nécessairement du soutien financier d’un groupe privé consacré à leur promotion, la seule façon d’assurer le pluralisme des idées, c’est-à-dire de permettre au public d’accéder à l’expression d’un large panel de courants de pensée et d’opinion, est d’interdire les chaînes d’opinion. Il n’y a pas là atteinte à la liberté d’expression. Il s’agit au contraire de la protéger en empêchant à un groupe de médias d’étouffer l’expression d’autres idées, du fait de l’avantage exorbitant dans la fabrication du débat public que lui donne le canal hertzien.

En imposant un pluralisme interne aux chaînes hertziennes, la loi du 30 septembre 1986 protège la liberté d’expression sur la TNT. Elle empêche sa capture par des intérêts privés. Aussi, lorsque certains médias dénoncent une atteinte à leur liberté d’expression, ils revendiquent en réalité un droit d’être en situation de position dominante dans la fabrication de l’opinion, comme si l’opinion pouvait constituer un marché, ce que le Conseil constitutionnel a également toujours récusé (CC, 18 sept. 1986) :

« En définitive, l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché. »

Comment comprendre la difficulté du régulateur à sanctionner les chaînes qui ne respectent pas leurs obligations légales ?

C. B. : Le régulateur n’est pas très à l’aise avec l’exigence de pluralisme interne. Lorsque la décision du Conseil d’État avait été rendue à la suite de la saisine de RSF, l’Arcom avait réagi sur son site en déclarant qu’il s’agissait d’une interprétation « renouvelée » de la loi de 1986, alors qu’en réalité, le Conseil d’État se contentait de rappeler au régulateur la nécessité d’assurer l’effectivité de l’article 13 de la loi, selon lequel « l’Arcom assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale ».

Plus récemment, certaines déclarations ont clairement indiqué ce malaise. S’exprimant le 1er octobre 2025, devant la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, Martin Ajdari, président de l’Arcom a déclaré : « Le projet de loi relatif aux États généraux de l’information […] devrait apporter des inflexions importantes en matière de modernisation du contrôle des concentrations plurimédias. Il s’agit d’une modernisation du suivi du pluralisme externe qui pourrait être l’occasion pour le législateur de s’interroger sur la portée du pluralisme interne, lequel soulève de nombreuses questions. »

En d’autres termes, une éventuelle évolution de la mesure de concentration, supposée réduire la concentration dans les médias, elle-même censée renforcer le pluralisme, devrait conduire le législateur à assouplir l’exigence de pluralisme interne. Roch-Olivier Maistre, ancien président de l’Arcom, a défendu la même position quelques jours plus tard, proposant que le législateur n’exige plus qu’une distribution équitable du temps de parole des personnalités politiques.

Outre le fait que ces analyses reposent sur une équation discutable entre diversité des opérateurs et diversité des contenus (équation que la loi du 30 septembre 1986 réfute en distinguant l’une et l’autre, art. 30-1, III, al. 2), cet appel à anticiper sur les effets potentiels d’une règle de concentration qui n’a pas été encore adoptée est significatif de l’embarras du régulateur. Celui-ci ne se limite pas, du reste, à l’exigence de pluralisme interne.

Probablement intimidés par l’argument de la liberté d’expression invoqué par les médias audiovisuels (lire Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire, Anamosa, 2025), probablement influencés par la conception absolutiste de la liberté d’expression énoncée par le premier amendement à la Constitution des États-Unis, diffusée à l’échelle mondiale par les plateformes, parce qu’elle sert leurs intérêts économiques, les régulateurs successifs ont toujours contesté leur qualité de « gendarme » de l’audiovisuel en soulignant que la loi du 30 septembre 1986 était une « loi de liberté », c’est-à-dire une loi de liberté des médias audiovisuels.

Ce n’est pas totalement faux. Mais il est essentiel de ne pas confondre la liberté des médias et la liberté d’expression des individus (Damian Tambini, Media Freedom, éditions Polity, 2021. La liberté des médias plie devant le droit constitutionnel du public à une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse, dans tous les cas, de « l’impératif d’honnêteté de l’information » (selon les termes du Conseil constitutionnel, le 18 septembre 1986).

L’Arcom dispose pourtant des outils permettant de faire respecter le pluralisme interne et l’honnêteté de l’information…

C. B. : Effectivement. D’ailleurs s’agissant d’autres obligations, comme le respect de l’honnêteté de l’information, ou l’interdiction des incitations à la discrimination, l’Arcom n’hésite pas à sanctionner, parfois lourdement. Ce fut le cas, par exemple, en 2021, au sujet des propos tenus par Éric Zemmour sur les mineurs étrangers isolés – « pour la plupart, voleurs, violeurs et assassins » – qui a valu à la chaîne Cnews 200 000 euros de sanctions financières (CSA,décision n°2021-2018 du 17 mars 2021 ou, plus récemment, en 2024, pour des déclarations de chroniqueurs selon lesquelles « l’immigration tue » ou encore pour la présentation d’une pseudo-enquête relative à la sécurité dans les villes.

Pourtant, de toute évidence, l’intervention de l’Arcom est plus que mesurée au sujet du pluralisme. Jamais, depuis la décision RSF du Conseil d'État et l’adoption de sa délibération (17 juillet 2024), l’Arcom n’a sanctionné la chaîne CNews pour méconnaissance du pluralisme interne. Seule une « mise en garde » a été prononcée par l’Arcom le 31 juillet 2024, à la suite de la décision du Conseil d’État du 13 février 2024 qui lui imposait de statuer de nouveau sur la demande de RSF tendant à ce qu’elle mette en demeure la chaîne CNews (sur l’échelle de la sévérité, la mise en garde se situe en deçà de la mise en demeure qui seule permet l’ouverture d’une procédure de sanction).

Au-delà du pluralisme, l’extrême prudence du régulateur s’observe désormais dans les modalités d’intervention qu’il s’est fixées. Récemment, devant le Sénat, le président de l’Arcom a déclaré : « Nous nous prononçons uniquement sur saisine, collégialement pour que l’on ne puisse pas nous reprocher de choisir nos cibles… »

La loi du 30 septembre 1986 ne le contraint nullement à subordonner son intervention à une saisine préalable. On peut même douter qu’elle s’accommode de cette forme de renoncement à toute initiative dans les contrôles qu’elle charge l’Arcom d’effectuer. D’autant plus que le législateur a réglé, à un autre stade, la question en confiant à un rapporteur indépendant, et à lui seul, la décision d’engager des poursuites afin précisément de protéger les éditeurs audiovisuels d’une éventuelle partialité de l’Arcom (L. 30 sept. 1986, art. 40-7, 1°). La crainte d’un procès en impartialité : peut-être est-ce l’explication de la réserve de l’Arcom qui la conduit à laisser une chaîne de télévision méconnaître la loi.

Propos recueillis par David Bornstein.

Camille Broyelle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.12.2025 à 16:15

L’activisme des PDG met-il la démocratie en danger ?

Aurélien Feix, Professeur associé, EDHEC Business School

Georg Wernicke, Professeur assistant, HEC Paris Business School

Texte intégral (2690 mots)

Les interventions des dirigeants d’entreprises dans le débat public semblent de plus en plus nombreuses. À l’image d’Elon Musk, qui, après avoir soutenu Donald Trump publiquement, alla jusqu’à accepter un temps une mission gouvernementale que ce dernier lui avait confiée. Le cas du patron de Tesla est-il une exception ou révèle-t-il une tendance de fond chez les dirigeants d’entreprises ? Cette intervention des leaders économiques dans la politique fait-elle courir un risque spécifique à la démocratie ? Au-delà des États-Unis, qu’en est-il en France ?

Pendant la campagne de l’élection présidentielle américaine de 2024, Elon Musk s’est distingué par son soutien public massif à Donald Trump. Le patron de Tesla a cherché à peser de tout son poids dans l’espace public pour faire pencher la balance électorale en faveur du candidat républicain – que ce soit sur sa plateforme X ou lors de rassemblements électoraux.

Après la bruyante rupture de la « bromance » qui unissait les deux hommes, et malgré les conséquences pour le moins mitigées de cet épisode sur l’image du milliardaire et sur les entreprises dont il assure la direction, voilà qu’un autre PDG fortement médiatisé, Marc Benioff, s’est empressé de manifester son soutien à la politique de Donald Trump, estimant que celui-ci faisait un « excellent travail » et se déclarant favorable à l’envoi de la garde nationale à San Francisco (Californie), avant de partiellement revenir sur ses propos.

Phénomène d’ampleur

Assez surprenantes pour des Européens, habitués à ce que les acteurs économiques soient plus frileux à l’idée de s’engager politiquement, ces prises de position sont loin d’être une exception outre-Atlantique. Elles s’inscrivent plutôt dans un phénomène de grande ampleur aux États-Unis, qui a commencé à faire parler de lui il y a une dizaine d’années, et qui s’est accéléré depuis lors : « l’activisme des dirigeants d’entreprises » (« CEO activism »). Le terme « dirigeant » est à comprendre dans un sens large dans ce contexte : il désigne tout cadre assumant la direction globale d’une entreprise, qu’il s’agisse d’un dirigeant-propriétaire, d’un directeur général ou d’un président-directeur général.

À lire aussi : Combien coûte l’ego d’Elon Musk ? Ou quand l’hubris des dirigeants devient un risque systémique

Nos récents travaux s’intéressent précisément à ce type d’activisme, et nous nous sommes demandés dans quelle mesure il pouvait influencer, et potentiellement mettre en danger, le bon fonctionnement de la démocratie.

Sujets clivants

Depuis le milieu des années 2010, une part grandissante des dirigeants d’entreprises américaines prend part aux débats politiques de leur pays. Ils le font soit en affichant leur point de vue sur des sujets clivants et souvent éloignés du cœur de métier de leur entreprise, soit en prenant ouvertement la défense de l’un des deux grands partis politiques qui y structurent la vie politique.

Il serait erroné de croire qu’il s’agit là d’un comportement entièrement nouveau de la part des patrons, car il y a déjà eu par le passé des dirigeants d’entreprises que l’on pourrait qualifier « d’activistes ». Dans un passé lointain, on peut citer Henry Ford, fondateur et dirigeant du constructeur automobile du même nom, qui, dans la première moitié du XXe siècle, fit largement connaître ses idées politiques, notamment à travers ses écrits antisémites et en rejoignant le Comité Amérique d’abord (America First Committee), qui milita publiquement contre l’entrée en guerre des États-Unis dans les années 1940.

Dans un passé plus récent, le nom de Ross Perot, vu par certains comme un précurseur du trumpisme, vient à l’esprit. Fondateur de l’entreprise Electronic Data Systems dont il a tiré sa fortune, Perot se lança en politique durant la présidence de Bush père. Se présentant comme un homme en rupture avec les élites de Washington, il se présenta à deux reprises comme candidat indépendant à l’élection présidentielle, en 1992 et 1996.

Nouvelles logiques de communication

Si l’activisme patronal n’est donc pas propre à notre époque, il s’est sans aucun doute intensifié de manière inédite aux États-Unis au cours de la décennie écoulée, au point d’y devenir aujourd’hui monnaie courante. Ce phénomène fait d’ailleurs l’objet de nombreuses recherches universitaires qui s’intéressent non seulement aux conséquences des prises de position des dirigeants sur l’image et la performance économique de leur entreprise, mais aussi, à l’instar de nos travaux, à leurs répercussions sur la démocratie.

Les raisons du développement de cet activisme sont multiples. Elles tiennent notamment à l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants ayant visiblement à cœur de faire connaître publiquement leurs opinions politiques (une génération plus vocal et outspoken, comme disent les Américains), notamment dans le but d’accumuler un capital moral, c’est-à-dire d’acquérir une réputation de vertu.

Une autre raison réside dans l’essor des réseaux sociaux et des nouvelles modalités et logiques de communication qu’ils induisent, notamment une préférence pour les messages courts et polarisants, plus susceptibles de générer des clics et des partages.

L’activisme sociopolitique des entreprises

L’activisme patronal n’est qu’une forme d’un phénomène plus large, appelé « activisme sociopolitique des entreprises » (corporate sociopolitical activism), qui désigne la prise de position des acteurs économiques dans des débats sociétaux. En effet, les prises de position sur des sujets controversés ne sont pas uniquement le fait des dirigeants d’entreprise, mais peuvent aussi se faire au nom d’une entreprise ou d’une marque qu’elle commercialise. On parle alors « d’activisme des marques » (brand activism).

Si certaines publicités assimilables à cette forme d’activisme existaient déjà dans les années 1980 et 1990 – on peut notamment songer aux campagnes de Benetton sur des sujets comme le racisme et le sida –, l’activisme des marques n’a pris une ampleur considérable aux États-Unis que durant la dernière décennie, à l’image de l’activisme patronal précédemment évoqué.

Parmi les exemples les plus connus, on peut citer la campagne « Race Together » de Starbucks contre la discrimination raciale en 2015, la campagne « Dream Crazy » de Nike en 2018 en soutien au mouvement Black Lives Matter, et la campagne « The Best Men Can Be » de Gillette en 2019, qui critique des comportements masculins nocifs, tels que le harcèlement ou le sexisme.

Boycott et « buycott »

Ces campagnes trouvent leur explication, d’une part, dans une évolution des attentes d’une partie des consommateurs à l’égard des entreprises auprès desquelles ils se fournissent. Adeptes de la « consommation engagée », ces consommateurs conçoivent l’acte d’achat comme un acte politique à part entière et attendent des entreprises dont ils sont clients qu’elles partagent leurs convictions. Ainsi, des enquêtes menées aux États-Unis tendent à montrer que les jeunes générations sont globalement plus favorables aux prises de position des acteurs économiques que leurs aînés.

Ces campagnes traduisent également un opportunisme économique de la part des entreprises. Dans un contexte de guerre culturelle et de forte polarisation politique, elles peuvent en effet chercher à tirer profit des clivages qui traversent les États-Unis. Les campagnes publicitaires qui véhiculent des messages politiques sont souvent suivies d’un boycott de la part de consommateurs opposés à la cause défendue. Cependant, les entreprises misent sur le fait que ce boycott engendre en réaction un « buycott » plus massif encore de la part des consommateurs acquis à cette cause.

Ainsi, la campagne « Dream Crazy » a d’abord suscité un important backlash, caractérisé par la propagation du hashtag #BurnYourNikes sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une baisse temporaire du cours de l’action et de la cote d’approbation de la marque Nike. Toutefois, la contre-réaction des clients favorables à l’initiative a transformé l’opération en un succès, augmentant la profitabilité de l’entreprise. Il semblerait donc que les émotions politiques, telles que l’attachement à une cause sociale ou l’indignation éprouvée à l’égard de ceux qui ne la partagent pas, figurent désormais parmi le panel d’émotions que les acteurs du capitalisme tentent d’exploiter à leur avantage.

Les risques pour la démocratie

Il est important de rappeler que les entreprises ont toujours été des acteurs politiques, c’est-à-dire qu’elles ont de tout temps cherché à influencer l’opinion publique et les décisions politiques. Mais, jusqu’à récemment, elles agissaient principalement « en coulisse », c’est-à-dire en se plaçant hors du regard du public, par le biais de pratiques telles que le lobbying, le financement de campagnes électorales, l’astroturfing ou la désinformation scientifique.

À l’inverse, l’activisme sociopolitique des entreprises est tout sauf discret et vise à être vu. En ce sens, il constitue une modalité d’action politique des entreprises d’un nouveau genre, qui présente également de nouveaux risques pour nos démocraties.

Ainsi, au regard des moyens dont disposent les grandes entreprises pour augmenter la portée de leur discours, on peut craindre que les idées qui servent leurs intérêts économiques ou qui sont en phase avec les idéologies de leurs dirigeants finissent par occuper une place disproportionnée dans l’espace public. Il est également à craindre que l’activisme sociopolitique des entreprises ne vienne aggraver la dégradation de la qualité d’un débat public déjà bien mal en point.

En effet, en capitalisant sur les émotions politiques de leurs clients, les acteurs économiques contribuent inévitablement à les exacerber. Cela concerne en particulier les émotions associées à ce que la psychologie politique appelle la polarisation affective, telles que l’aversion envers les personnes identifiées comme appartenant au camp politique opposé. Or, ces émotions nous rendent plus vulnérables à la désinformation et moins enclins à communiquer de manière constructive avec ceux qui ne partagent pas nos opinions politiques.

Ces risques devront faire l’objet d’une exploration approfondie à l’avenir, et une réflexion devra être menée pour les contrer efficacement. En effet, contrairement aux pratiques politiques menées de manière plus discrète, telles que le lobbying, qui sont encadrées par la loi (quoique de manière différente et plus ou moins stricte selon les pays), l’activisme sociopolitique des entreprises souffre d’un manque évident de réglementation.

Bientôt en France ?

On pourrait objecter que ce besoin de réglementation est moins pressant en France qu’aux États-Unis. Il est vrai que la méfiance à l’égard de l’ingérence des acteurs économiques dans les affaires politiques est beaucoup plus marquée en France, comme en témoigne la réglementation très stricte du financement des partis politiques. Par conséquent, les entreprises et leurs dirigeants restent, dans leur grande majorité, réticents à l’idée de prendre position politiquement.

L’activisme des marques est pour l’heure quasi-inexistant dans l’Hexagone, et celui des PDG encore très rare. Ainsi, Vincent Bolloré, homme d’affaires désormais à la tête un empire médiatique marqué très à droite et dont l’influence sur l’opinion publique suscite de vives inquiétudes, n’est pas un « PDG activiste » selon l’acception stricte du terme, puisqu’il continue de taire ses orientations et intentions politiques en public. Toutefois, on observe des signes indiquant que l’activisme patronal pourrait se développer dans les années à venir.

L’entrepreneur Pierre-Édouard Stérin, par exemple, ne cache pas l’idéologie sous-jacente à son projet Périclès, et le ton avec lequel des dirigeants d’entreprise, comme Bernard Arnault, participent aux débats politiques français se fait plus explicite et plus virulent que par le passé. L’avenir nous dira si cette tendance se confirme mais, quoi qu’il en soit, il nous semble important d’amorcer dès à présent une réflexion sur les mesures à prendre afin d’en contenir les risques.

Georg Wernicke a reçu des financements de HEC Paris Foundation.

Aurélien Feix ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.12.2025 à 12:16

Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique

Coline Arnaud, Chercheuse au Laboratoire centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Texte intégral (2194 mots)

Si sa consommation baisse en France, le pain reste un aliment de base et son approvisionnement, les évolutions de son prix font l’objet d’une grande attention politique. Cette place centrale trouve sa source dans l’histoire. Pour bien la comprendre, il est important de revenir sur son rôle dans les sociétés du Moyen Âge.

« Est-ce la fin de la baguette ? » Le constat du média CNN, reposant sur une enquête récente de la Fédération des entreprises de boulangerie française, est sans appel : la consommation de pain a baissé dans l’Hexagone de plus de 50 % depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, son approvisionnement continue de faire l’objet d’une attention constante de la part des États, notamment dans un contexte d’accroissement des conflits armés et de crises sanitaires. Pour mieux comprendre la valeur sociale, politique et symbolique de cet aliment dans nos sociétés contemporaines, il est nécessaire d’interroger son rôle au fil des époques, en revenant notamment sur le sens de cet aliment au Moyen Âge.

Si le pain est considéré par la recherche contemporaine comme un ingrédient majeur de la survie de l’humanité, c’est parce que son usage simultané dans plusieurs sociétés, par ailleurs éloignées sur les plans géographique et culturel, constitue une forme essentielle de diversification alimentaire (au-delà des protéines et des végétaux). Les débuts du pain évoluent au gré des découvertes archéologiques, mais les premières galettes de riz, bulbe de jonc, maïs ou encore blé sont identifiées dès la fin du Paléolithique. Ce rôle central se perpétue au fil des siècles, dans l’Antiquité et jusqu’au Moyen Âge.

En Europe, le XIVe siècle marque progressivement l’instauration de sociétés de cour à la relative pérennité dont le schéma féodal, séparant le peuple, le clergé et la noblesse, s’organise autour du pain. Faisant parfois curieusement écho à l’organisation politique de notre monde actuel, la société médiévale se divise ainsi entre ceux qui reçoivent, ceux qui produisent, ceux qui donnent, dans un jeu de distinctions et de pouvoirs qui n’exclut ni la nuance ni l’ambiguïté.

Le pain et la couronne : un fragile équilibre

Les têtes couronnées de la fin du Moyen Âge le savent à leurs dépens, le pain est l’ingrédient premier d’une société apaisée. La célèbre maxime romaine « Panem et circences » (« Du pain et des Jeux ») synthétise à elle seule le contrat tacite qui lie le dirigeant à ses administrés. Le premier protège, le second travaille.

La paix sociale s’achète ainsi par un approvisionnement régulier et suffisant en pain. Ce dernier représente de très loin l’aliment le plus consommé par tous et, par conséquent, la part la plus importante du budget alimentaire des familles. C’est pourquoi, le roi cherche dès le XIIIe siècle à contrôler l’influente corporation des talemeliers (ancien nom des boulangers) par un encadrement de ses statuts qui régule également les conditions d’exercices et de production du pain.

L’équation est complexe et l’équilibre délicat pour parvenir à une denrée à la composition fiable, au poids raisonnable et au prix juste. La police du pain mise en place par Charles V en 1372 applique des taxes fluctuantes sur les matières premières, le produit fini, les ventes et se montre sans pitié sur les fraudes.

La profession est assujettie à des taxes d’installation, à des contrôles réguliers et à un encadrement permanent de la valeur marchande du pain. Par décret, seuls trois types de pains peuvent être fabriqués : le pain mollet (à la fine fleur de froment), le pain cléret (composé de farines de blé et de seigle) ou bourgeois, et le pain brun ou de « retraites » (uniquement constitué de farine complète, dense et roborative).

Néanmoins, ces restrictions sont rapidement contournées par les boulangers qui répondent à la demande de l’aristocratie pour un pain socialement différencié, qui lui permet, notamment de se distinguer de la bourgeoisie des villes, elle-même avide des mêmes privilèges que la noblesse.

C’est ainsi que des pains de fantaisie apparaissent, vendus en marge des recettes autorisées. Ces derniers s’appuient sur l’échelle de valeurs chromatiques qui régit alors l’appréciation de cet aliment en établissant une hiérarchie des consommateurs.

Les pauvres doivent ainsi se satisfaire d’un pain noir de son ou de sarrasin, à la mie épaisse et à la croûte dure, quand les plus riches se régalent de pains de Gonesse, fabriqués à partir d’une fine fleur de froment, au blutage serré. Littérature, iconographie et chansons participent à la promotion de ce système pyramidal qui valorise le gosier délicat d’un nanti par rapport aux rudes besoins des paysans.

« Charité bien ordonnée… » : collecter et distribuer le pain

Rappelons d’abord que les relations entre l’Église et le pain sont nombreuses, ne serait-ce que parce que la symbolique chrétienne s’appuie en grande partie sur la métaphore du pain comme signe de vie et d’espoir. La mise en place du sacrement de l’Eucharistie, au XIIIe siècle, confirme cette importance.

L’institution ecclésiastique incarne une forme de passerelle entre la couronne et le reste de la population à travers, par exemple, l’exercice de la charité. Les distributions de pains font en effet partie intégrante du quotidien des monastères. Ceux-ci centralisent les dons des nobles et des riches communautés marchandes qui assurent ainsi leurs saluts par leur générosité.

Les communautés religieuses entreposent ces dons alimentaires puis organisent les collectes en effectuant un tri dans les bénéficiaires. Les femmes, les enfants et les malades sont prioritaires au détriment de tous ceux qui ne contribuent pas à la vie économique et spirituelle de la communauté.

Cette charité du pain rythme ainsi les calendriers juif et chrétiens et constitue un ensemble de rituels importants qui participe à la relation de dépendance entre pauvres et riches, entre survie, devoir moral et achat d’une probité.

Le pain des pauvres

L’iconographie médiévale, de la tapisserie aux enluminures, offre un aperçu informé de la place de chacun au cœur du système féodal. Les populations rurales constituent la cheville ouvrière du pain à travers semences et moissons. Le travail des champs se conçoit autour de la vie de la cité, cette dernière garantissant le stockage et la protection du grain dans des granges dîmières, propriétés de la commune, gardées par des soldats qui contrôlent chaque sac entrant et sortant. Ces espaces sont de véritables ruches où se croisent paysans, commerçants, édiles et militaires.

Cette relation d’interdépendance encourage les villes, comme la cité-État de Sienne, en Italie du Nord, à promouvoir un chemin vertueux et sécurisé du pain. Celui-ci devient rapidement une métaphore plus générale d’une philosophie politique plaçant l’individu au cœur d’un système de réciprocité et d’équilibre collectif.

Mais le pain des pauvres, c’est aussi, en écho aux conflits actuels, celui de la révolte et du soulèvement. Les atroces récits des famines qui jalonnent la seconde partie du Moyen Âge (1030-1033, puis 1270, 1314-1318 et périodiquement jusqu’en 1347) marquent les esprits et fournissent un terreau propice à l’effroi collectif et à la contestation.

À lire aussi : Le pain, une longue histoire d’innovations techniques et sociales

Le blé ne manque pourtant pas toujours sur le territoire français ou dans les pays voisins. Mais son acheminement, depuis des territoires parfois éloignés, et sa distribution font l’objet de spéculations financières qui influencent le cours du grain et vont jusqu’à faire tripler le prix du pain.

Les meneurs des révoltes sont rarement les bénéficiaires de la charité ecclésiastique. Sans être nantis, ces paysans relativement aisés sont les premiers touchés par l’instabilité monétaire générée par la flambée du prix du blé et les levées d’impôts qui en découlent.

Les cibles de ces révoltes sont plurielles, à l’instar de tout mouvement contestataire : les « riches » qui se nourrissent au-delà de la satiété, les collecteurs de taxes, les usuriers et plus largement ceux qui incarnent une opulence indécente en des temps d’incertitudes chroniques.

L’Ancien Régime hérite et perpétue la plupart de ces représentations et de ces fonctionnements politiques. La couronne de France multiplie contrôles et régulations sur la profession, mais les famines qui jalonnent les XVIIe et XVIIIe siècles alimentent révoltes, suspicions et colères.

Prélude à la Révolution, la « guerre des farines » de 1775 synthétise trois siècles de cheminements politiques, sociaux et intellectuels autour de la question décidément centrale du pain pour tous.

Coline Arnaud a reçu des financements de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'une bourse de recherche de "chercheuse invitée" en 2017.

03.12.2025 à 11:31

Paris au XIXᵉ siècle, ville des exilés et des révolutionnaires

Andrew Milne, Maître de conférences, histoire de la Grande Bretagne, et du Commonwealth, Université Bordeaux Montaigne

Texte intégral (2212 mots)

Paris n’a pas seulement accueilli les artistes et les rêveurs du XIXᵉ siècle : la ville fut aussi la base arrière des bannis, des insurgés et des souverains déchus venus d’Europe et d’Asie. Dans ses cafés, ses imprimeries et ses hôtels, se tissaient des alliances improbables, parfois décisives. Comment la capitale française est-elle devenue un refuge où se réinventaient les luttes et les imaginaires politiques du siècle ?

Au XIXᵉ siècle, Paris est la terre d’asile : la ville offre aux exilés – malgré la barrière de la langue, leur isolement, leur anonymat et leurs différences culturelles – un espace où peuvent se former de grands mouvements politiques, faisant circuler des idées nouvelles et permettant de faire naître des courants de pensée.

Cette idée de Paris comme foyer révolutionnaire s’installe dès 1830 et les « Trois Glorieuses », ces trois journées de révolte qui renversent Charles X. La presse s’émancipe et les clubs secrets politiques fleurissent dans les décennies qui suivent. Paris devient un exemple et, ailleurs en Europe, l’élan révolutionnaire trouve un écho. Mais, quand l’élan se heurte – souvent – à l’échec ou à la répression, Paris accueille les premiers exilés. La tradition d’asile s’ancre dans la ville.

En 1848, le printemps des peuples porte l’élan à son paroxysme, le droit d’asile est réaffirmé par la Deuxième République. C’est à ce moment-là qu’Alphonse de Lamartine, ministre des affaires étrangères, et le gouvernement provisoire, seulement quelques jours après avoir fait tomber la monarchie de Juillet, envoient le Manifeste à l’Europe, déclarant une doctrine de non-agression, de fraternité, mais aussi d’accueil des persécutés. La tradition d’asile, héritage de la Constitution de 1793, est réaffirmée dans l’esprit de la souveraineté révolutionnaire et populaire. Il deviendra l’un des fondements des idées progressistes et libérales que la seconde République entend faire siennes.

La capitale des bannis : quand l’Europe converge vers Paris

Paris ouvre ses portes à celles et ceux qui, de Vienne, Berlin, Milan à Budapest, sont pourchassés. Des journalistes, des étudiants, des avocats, des officiers, des républicains convergent vers la ville, qui devint la capitale de la liberté d’expression, du libéralisme, et du progrès politique.

De grandes figures de l’exil y passent : Karl Marx, installé rue Vaneau (VIIᵉ arrondissement) entre 1843 et 1845, y rédige sa critique du libéralisme allemand (Manuscrits de 1844). Lénine vit rue Marie-Rose (XIVᵉ) entre 1908 et 1912. Oscar Wilde, proscrit non pour délit politique mais pour mœurs, y trouve un dernier asile en 1897, preuve que Paris accueille aussi les amours « dissidents ».

Anti-impérialisme et réseaux clandestins : Irlandais et Indiens

À Paris, les Irlandais tissent des réseaux clandestins contre la Couronne, les Russes y fomentent des complots contre le tsar, les Polonais y attendent le retour de l’indépendance.

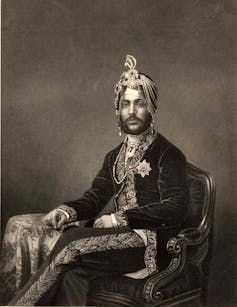

Dans l’adversité face à la couronne britannique se trouve un terrain fertile d’entente entre les Irlandais, déterminés à soustraire par la force leur patrie à la domination anglaise, et d’anciens rois déchus indiens, spoliés par la Compagnie des Indes orientales britanniques. Parmi eux : Suchet Singh (1841–1896), à la tête du petit royaume himalayen de Chamba réduit à l’impuissance, ou Duleep Singh (1838-1893), le dernier maharajah de la nation sikhe, dépossédé, puis exilé du Pendjab à vie.

Mes recherches m’ont amené sur les pas de Duleep Singh, qui rencontre les réseaux nationalistes irlandais chez Reynold’s, un bar irlando-américain situé rue Royale (VIIIᵉ), immortalisé dans un dessin d’Henri Toulouse-Lautrec. Parmi ce noyau de la révolte irlandaise à Paris se trouvent notamment les frères Joseph et Patrick Casey, mais aussi Patrick Egan, James Stephens et Eugene Davis. Ce dernier édite le journal United Ireland à Paris, interdit en Grande-Bretagne et mène une double vie : imprimeur le jour, il rejoint ses compagnons conspirateurs et militants la nuit tombée. En 1887, les nationalistes irlandais, en quête d’alliances contre Londres, facilitent les premiers contacts entre le maharajah déchu Duleep Singh et des intermédiaires dans ses démarches (vaines) pour tenter de reconquérir son trône.

Quelques années plus tard, le 22 octobre 1893, seul dans son appartement du VIIIe arrondissement de Paris, Duleep Singh s’éteint, après des années d’errance d’hôtel en hôtel. Au lendemain de sa mort, la presse française relaie la nouvelle : le « maharajah de Lahore » est mort à Paris, et toute la France s’intéresse à cet homme venu d’ailleurs.

Aujourd’hui, l’histoire de ces exilés est tombée dans l’oubli. Pourtant, tout espace est façonné par ses habitants, et tout lieu porte les traces de son histoire. Paris s’est transformé de ville d’accueil des expatriés et des immigrés en fabrique de libertés. Elle est devenue un espace de lutte des indépendances.

Et la colonisation française ?

Ville laboratoire de l’anticolonialisme mondial, la capitale française est pourtant – et d’abord – une capitale impériale. Elle accueillera des militants venus de ses propres colonies au début du XXe siècle. Les nationalistes indiens et les fenians irlandais seront suivis par des nationalistes algériens, des militants indochinois ou des écrivains antillais.

Des militants d’Afrique du Nord s’organiseront, sous Messali Hadj en 1926, jouant un rôle majeur dans la prise de conscience politique des travailleurs nord-africains installés en France. C’est ainsi que l’Étoile nord-africaine (ENA) revendique la fin du colonialisme français et la création d’un État algérien indépendant. Hô Chi Minh fonde à Paris une mouvance anticoloniale vietnamienne, en structurant un réseau révolutionnaire au début des années 1920. Il y crée le journal le Paria dès 1922, qui lui servira de tribune anticolonialiste. L’Antillais Aimé Césaire et son épouse, Suzanne Roussi-Césaire, y forgent le concept de négritude dans les années 1930 pour dénoncer le colonialisme. Paris tolère ces hommes et ces femmes sur son territoire, mais leur présence demeure étroitement surveillée par la police et les services de renseignement.

En laissant ces hommes et ces femmes penser, discuter, s’organiser, la France nourrissait sans le vouloir des aspirations qui finiraient par contester son pouvoir colonial. Ce phénomène s’accélère dans les années soixante, alors que la répression fait rage. On peut citer le cas de Djamila Boupacha, militante du Front de libération nationale algérien (FLN), violée et torturée par l’armée en 1960. L’avocate Gisèle Halimi et l’écrivaine Simone de Beauvoir dénoncent les faits et révèlent les pratiques de l’armée française en Algérie. Paris, éternelle capitale des révolutions, se réinventait alors à travers un nouveau chemin, celui de la défense des droits humains.

Andrew Milne ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.12.2025 à 15:59

Islam : comment se fabrique l’inquiétude dans le débat public

Ali Mostfa, Maître de conférences, HDR, en études sur le fait religieux en islam, UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (1706 mots)

Après la production d’un rapport gouvernemental sur l’« entrisme des Frères musulmans » dans la société française, une étude de l’institut Ifop met en avant une progression de la religiosité chez les musulmans de France et l’interprète comme un signe de l’influence islamiste. Or, les chiffres avancés renvoient surtout à des pratiques ordinaires du culte. Cette approche interroge sur la façon dont l’islam est problématisé dans le débat public.

L’institut Ifop a récemment enquêté sur l’évolution, en France, des pratiques des musulmans, et notamment des jeunes, mettant en avant une forte dynamique de « réislamisation » (87 % des 15–24 ans se disent religieux, 62 % prient quotidiennement, 83 % jeûnent tout le ramadan, 31 % portent le voile). Cette lecture s’inscrit dans la continuité du rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » publié par le ministère de l’intérieur en mai 2025. Alors que ce rapport situait l’enjeu de l’« entrisme islamiste » au niveau des organisations et des institutions, l’enquête de l’Ifop esquisse l’idée d’une base sociale de l’islamisme dans des comportements ordinaires.

Pour étayer sa thèse, l’Ifop mobilise un ensemble d’indicateurs allant de la prière au jeûne, des comportements interpersonnels (bise, mixité) au rapport à la science ou aux règles religieuses. Or plusieurs de ces mesures, présentées comme les signes d’une religiosité accrue, soulèvent des difficultés méthodologiques : un écart important apparaît entre ce que les indicateurs mesurent et l’interprétation qui en est faite. Cette approche interroge sur la façon dont l’islam est problématisé dans le débat public.

Intensification religieuse : une réalité qui ne dit pas ce qu’on croit

Les données relatives à la « fréquence de la prière » offrent une première illustration de ce décalage. En islam, la prière rituelle (ṣalāt) consiste en cinq actes quotidiens obligatoires, pouvant être regroupés lorsque les circonstances l’exigent ; elle ne se décline pas selon des fréquences variables. La question « À quelle fréquence vous arrive-t-il de prier ? » repose ainsi sur un modèle catégoriel inadapté, fondé sur des échelles – « une fois par semaine », « une à quatre fois par jour », etc. – qui ne correspondent à aucune réalité du rite musulman. De telles formulations conduisent moins à mesurer une pratique effective qu’à enregistrer l’effort des enquêtés pour ajuster un rituel strictement codifié à une grille de lecture inadéquate. L’opposition graphique entre « prient quotidiennement » et « ne prient pas quotidiennement » produit ainsi des profils distincts là où la véritable distinction se joue entre accomplissement – même regroupé – et omission répétée.

Le même mécanisme apparaît dans la mesure du jeûne. Affirmer que « 73 % des musulmans ont jeûné tout le ramadan » est présenté comme un signe de « rigidification », alors qu’il s’agit de l’accomplissement ordinaire d’un pilier défini précisément comme un mois complet d’observance. La gradation introduite – « tout le mois », « quelques jours », « pas jeûné » – est étrangère au rituel, transposant à l’islam un modèle séculier de pratique modulable. La stabilité des chiffres (73 % en 2025, 74 % en 2019) reflète des dynamiques démographiques davantage qu’un durcissement doctrinal.

Dans les deux cas, l’étude ne décrit pas une radicalisation, mais elle réinterprète des pratiques rituelles à travers des catégories inappropriées, produisant artificiellement des niveaux d’engagement et des seuils de rupture qui n’existent pas dans les données. La prière et le jeûne deviennent ainsi des signaux idéologiques supposés, alimentant l’idée d’une « réislamisation » problématique alors qu’ils relèvent d’abord d’une normativité religieuse ordinaire chez les musulmans pratiquants.

Au-delà des chiffres qu’elle présente, l’étude mobilise un ensemble de catégories – « réislamisation », « orthopraxie », « absolutisme religieux », « tension avec la République », « séparatisme du genre », « halo de l’islamisme » – qui orientent fortement la manière dont les attitudes musulmanes sont interprétées. Ces cadres produisent une lecture homogénéisante de comportements pourtant très divers, en réinscrivant des pratiques ordinaires dans des désignations alarmantes. Ce type de catégorisation s’inscrit dans un biais bien documenté en sociologie des religions : la tendance à privilégier les registres normatifs ou les intentions supposées au détriment de l’analyse des pratiques elles-mêmes.

De la religiosité vécue au soupçon idéologique : un glissement méthodologique

Les conclusions de l’étude reposent sur une confusion centrale : elle tend à associer mécaniquement une religiosité plus visible à un durcissement idéologique. Or l’intensité du croire et l’intransigeance normative constituent deux dimensions distinctes. On observe des pratiquants rigoureux ouverts à l’altérité, tout comme des individus très peu ou non pratiquants adoptant des positions rigides. Rien ne permet donc de déduire qu’un niveau élevé d’observance rituelle traduit, en soi, une orientation idéologique particulière.

C’est pourtant cette assimilation hâtive que prolonge l’enquête lorsqu’elle interprète des comportements situés – abstinence d’alcool, refus de la bise, distance à la mixité – comme des signes de « séparatisme » ou d’« islamisme ». Le raisonnement opère alors un glissement : des gestes de piété ou des habitudes culturelles – comme le fait de ne pas pratiquer la bise, peu usitée dans de nombreuses régions du monde arabe – sont déplacés vers le registre du soupçon idéologique, non en raison de leur sens propre, mais du cadre interprétatif dans lequel ils sont insérés.

Ce glissement apparaît également dans l’usage d’items censés mesurer des orientations idéologiques, alors qu’ils ne saisissent que des arbitrages intellectuels généraux. La question opposant « science » et « religion » pour expliquer l’origine du monde en est une illustration. En imposant une alternative binaire – soit la science, soit la religion –, elle ne peut en rien indiquer une inclination vers l’islamisme ; un tel choix concerne d’ailleurs des croyants de nombreuses traditions.

Surtout, cette formulation peut laisser entendre que répondre « religion » révélerait une moindre capacité à adhérer au savoir scientifique ou à réussir scolairement. Or les données disponibles montrent exactement l’inverse : les enfants d’immigrés réussissent souvent mieux à l’école que les autres, et le niveau d’éducation des familles immigrées progresse nettement sur trois générations. L’item « science vs religion » ne fournit pourtant aucune indication sur une orientation idéologique : il mesure seulement la préférence déclarée pour l’un des deux registres explicatifs lorsqu’ils sont présentés comme incompatibles. Autrement dit, l’opposition est imposée par la question et non révélée par les convictions des répondants.

Ces attitudes sont ensuite corrélées à des mesures de « sympathie » pour des courants présentés comme islamistes. Pourtant, l’usage d’un terme aussi indéterminé crée une confusion. Ce terme peut recouvrir une simple absence d’hostilité, une familiarité culturelle ou encore une adhésion doctrinale. L’ambiguïté est renforcée par le regroupement, sous une même catégorie, d’univers religieux sans lien entre eux : le Tabligh, le salafisme/wahhabisme, les Frères musulmans et le takfir. Sans clarification, cette « sympathie » agrégée suggère un continuum idéologique qui n’existe pas, produisant mécaniquement des taux élevés.

Ces chiffres contrastent fortement avec un résultat pourtant décisif du même rapport : 73 % des musulmans estiment qu’un musulman a le droit de rompre avec l’islam, contre 44 % en 1989. Un tel indicateur de libéralisation normative aurait dû structurer la lecture de l’enquête. Or il est resté largement inaperçu dans le débat public, éclipsé par des items plus compatibles avec le récit d’une « réislamisation ». L’évolution des trente dernières années montre pourtant une dynamique inverse, celui d’un élargissement de l’autonomie individuelle dans le rapport à la foi, difficilement compatible avec l’idée d’un raidissement idéologique généralisé.

Au terme de l’analyse, une conclusion s’impose : un sondage comme celui de l’Ifop contribue surtout à façonner une manière de regarder les musulmans. Par ses catégories, ses regroupements et ses oppositions binaires, il produit un récit d’inquiétude qui relève davantage du cadrage de l’enquête que des données elles-mêmes. Un tel dispositif oriente la perception publique, suggère des liens fragiles et peut influer sur des décisions politiques – au risque d’accentuer chez certains musulmans le sentiment d’être injustement visés.

Ali Mostfa est coordinateur scientifique du parcours de formation Mohammed Arkoun sur l'islamologie, en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur lyonnais, financé par le Bureau Central des Cultes du Ministère de l’Intérieur.

01.12.2025 à 16:48

Le service militaire volontaire, un projet utile ?

Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (1790 mots)

Emmanuel Macron a annoncé la création d’un service militaire volontaire d’une durée de dix mois qui concernera 3 000 jeunes dès septembre 2026, puis 50 000 en 2035. Ces recrues seront-elles véritablement utiles, en soutien aux 200 000 militaires de métier ? Le chef de l’État estime qu’il « existe une génération prête à se lever pour la patrie ». Pourtant, l’armée peine à recruter des professionnels.

Les tensions internationales et plus particulièrement la guerre en Ukraine mettent en alerte les États européens. Ceux-ci augmentent leurs crédits militaires et s’interrogent sur les moyens de raviver leur système de réserves, bien souvent mis en sommeil depuis la fin de la guerre froide. Dans ce cadre, alors que Jacques Chirac avait annoncé en 1996 la suspension du service national, le président Macron a annoncé le 27 novembre 2025 sa résurrection selon des modalités différentes.

Il s’agirait d’un service militaire basé sur le volontariat, rémunéré au minimum 800 euros. L’objectif d’un tel service militaire serait de renforcer les régiments, dans le cadre de modalités encore inconnues, à hauteur de 3 000 jeunes en 2026, 10 000 à l’horizon 2030 pour une montée en puissance à 50 000 jeunes en 2035. Il s’agirait bel et bien d’une formation militaire incluant exercices tactiques, sport, exercices de tir. En outre, ces recrues n’auraient pas vocation à servir en opérations extérieures. Au-delà de former des jeunes à la chose militaire, l’espoir des autorités est de retenir suffisamment de personnes dans la réserve pour que celle-ci passe de 50 000 à 80 000 soldats.

Pour autant, un tel dispositif est-il de nature à véritablement renforcer les capacités de défense de la France ou constitue-t-il une simple mesure de communication politique ?

Un contexte de menaces et de résilience : pourquoi ce retour de l’uniforme ?

La guerre en Ukraine et les menaces russes ont rebattu les cartes de manière violente, en France et dans l’ensemble des pays européens. Les budgets de défense augmentent fortement. La France ne fait pas exception. La modernisation des forces est mise en avant. Reste désormais à mobiliser les citoyens.

Le chef d’état-major des armées a récemment tenté de sensibiliser la population au changement de la donne stratégique, pointant le risque que le pays ne soit « pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement ». Il s’agit donc bien de préparer la société au pire dans un contexte où plusieurs pays européens pointent l’expansionnisme russe. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les effectifs de la réserve opérationnelle pour répondre à une guerre de haute intensité, mais bel et bien d’activer une mémoire républicaine où l’uniforme est perçu comme vecteur de cohésion et d’unité nationale.

Reste à s’interroger sur les difficultés qu’un tel projet peut rencontrer et sur le caractère politicien ou non d’une telle initiative dans un contexte où Emmanuel Macron tente de reprendre l’initiative dans un paysage politique instable et fragmenté.

Le service militaire volontaire : une force utile ou une armée symbolique ?

Le contenu du nouveau service militaire volontaire (SMV) vise à mobiliser les jeunes dans un cadre structurant. La formation initiale durera un mois permettant de délivrer une instruction militaire de base (maniement des armes, entraînement physique, combat). Il ne s’agit pas de créer des soldats professionnels projetables mais des citoyens-soldats capables de remplacer sur le territoire national les soldats professionnels partis guerroyer face à la Russie. En effet, dans une telle situation, les nouvelles recrues prendraient la charge de l’opération sentinelle, garderaient des bases, assureraient la mobilisation territoriale.

Plusieurs obstacles se dressent face à ce projet. Il y a d’abord le vote du budget. Si le budget de la défense n’est pas voté, celui de l’année dernière sera reconduit au moins partiellement. Une telle hypothèse entraînerait le report du projet budgété à deux milliards d’euros. Il y a ensuite l’attractivité du projet face à une jeunesse à remobiliser. L’armée française a du mal à recruter des soldats professionnels. Parviendra-t-elle à recruter des soldats dans le cadre du nouveau service militaire ?

On peut imaginer que les recrutements initiaux – 3 000 personnes pour 2026 – ne poseront pas de problèmes. Mais qu’en sera-t-il lors de la montée en puissance impliquant des projets de recrutement bien plus conséquents à hauteur de 10 000 personnes à l’horizon 2030 et 50 000 à l’horizon 2035 ? La question n’a pas de réponse aujourd’hui mais le doute est permis au regard de la solde proposée de 800 euros minimum et de la perception de l’engagement citoyen de la jeunesse. Les sondages montrent plutôt un accord des Français et même des jeunes à ce projet, mais accord sur le principe et engagement effectif sont deux aspects différents.

L’efficacité militaire du projet

En ce qui concerne la portée strictement militaire du dispositif, plusieurs interrogations se posent. Un engagement de quelques mois suffit-il à construire une réserve compétente ? Un des impératifs, dans tous les cas, sera la convocation régulière de la réserve à des exercices afin d’entretenir les compétences.

Autre problématique : le service militaire ne siphonnera-t-il pas de précieux fonds au détriment de la modernisation des équipements de l’armée professionnelle ? Là encore, il est difficile de répondre à ce stade. En effet, tout cela dépendra de la progression effective du budget global consacré à la défense.

En revanche, exiger des recrues, puis des réservistes, la même efficacité que l’armée professionnelle est un contresens : les missions attribuées aux uns et aux autres ne seront pas les mêmes et les volontaires ne seront pas projetables, à moins d’une menace majeure, généralisée, que l’on a du mal à entr’apercevoir.

Un signal politique plus qu’une révolution stratégique ?

Du point de vue politique, au sens noble du terme, le SMV se fonde sur le projet de « faire nation » et de « recréer du commun ». Face à cela, la droite est plutôt favorable, et une partie de la gauche défavorable. Il s’agit d’un clivage peu surprenant, en cette époque d’opposition politique intense. Une partie de la gauche s’en prend au « va-t-en-guerre » et la droite exige un sursaut.

Mais qui pourra nier la nature agressive du régime de Vladimir Poutine et la nécessité de se préparer à tous les scénarios ? Rappelons que les pays baltes se barricadent et que les Polonais se réarment à vitesse accélérée. Pour autant, s’il s’agit de « faire nation », le volontariat pourrait se limiter à n’attirer que des jeunes déjà convaincus ? La question mérite d’être posée.

Au plan politique, la création d’un grand chantier comme le SMV s’apparente certainement, pour le chef de l’État, à l’objectif de laisser une trace dans l’histoire, celle d’avoir su rassembler les Français autour de la défense du pays. En outre, une telle mesure lui permet de surfer sur le besoin d’autorité qui émerge dans nos sociétés. Mais là encore, il serait naïf de discréditer un projet au motif qu’il induit des préoccupations politiciennes. Dans un système démocratique, nombre de réformes impliquent un souhait d’améliorer le fonctionnement de la société et un souhait de renforcer son électorat voire sa clientèle politique ou encore l’image du prince. Tout cela est consubstantiel à la démocratie et ne dit rien de la valeur intrinsèque de la réforme.

Une initiative utile

Le nouveau service national présenté par le président s’inscrit dans un mouvement général européen allant dans le même sens, même si les modalités sont variables. Bien que dépendant des réalités budgétaires, cette réforme a l’immense avantage de constituer une force d’appoint en mesure de prendre la relève sur le territoire national en cas de projection des forces professionnelles. Il doit également permettre d’augmenter la réserve opérationnelle dans des proportions encore inconnues. Permettra-t-il par ailleurs d’augmenter le civisme de la jeunesse ? On peut émettre des doutes sur ce point. Le service national ne sera basé que sur le volontariat, ce qui constitue une limite évidente.

Finalement, le SMV ne constitue qu’une pièce de la panoplie permettant de réarmer la France. Sa réussite est encore une inconnue mais il s’imbrique parfaitement dans l’ambition française de montée en puissance de son armée, du point de vue matériel, de ses capacités diverses et variées (incluant la guerre informationnelle) et donc également du point de vue des capacités en effectifs. C’est désormais aux armées de communiquer efficacement pour rendre le projet attractif.

Laurent Vilaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.12.2025 à 15:22

Les syndicats sont-ils vraiment en crise ?

Tristan Haute, Maître de conférences, Université de Lille

Texte intégral (1860 mots)

Mardi 2 décembre, la CGT, FSU et Solidaires appellent à manifester et à faire grève pour s’opposer au projet de budget 2026. L’occasion de revenir sur la perception que les Français ont des syndicats. Contrairement aux idées reçues, ils et elles font globalement confiance aux syndicats pour les défendre.

En France, les syndicats sont décrits, depuis les années 1980, comme éternellement en crise. Le taux de syndicalisation est faible (10,3 % en 2019), la participation aux élections professionnelles ou aux grèves recule et la confiance dans les syndicats est minoritaire. La construction de plusieurs mouvements sociaux en dehors des cadres syndicaux, comme le mouvement des gilets jaunes et plus récemment le mouvement « Bloquons tout », a également alimenté ce discours décliniste. Il en est de même du recours massif au télétravail consécutif à la crise sanitaire qui pourrait participer à accroître la distance aux syndicats sur les lieux de travail.

La défiance à l’égard des syndicats, un mythe à relativiser

Cependant, un examen plus attentif des rapports des salariés aux organisations syndicales vient nuancer un tel discours décliniste. Ainsi, les exemples de mobilisations impulsées par les organisations syndicales ayant connu un certain succès en termes de participation des salariés et de popularité ne manquent pas ces dernières années, à commencer par les mouvements contre les projets de réformes des retraites du printemps 2023 ou de l’hiver 2019-2020. Plus proches de nous, les syndicats ont rassemblé entre 500 000 et 1 million de personnes dans les rues, le 18 septembre 2025, et encore de 200 000 à 600 000, le 2 octobre. Et, si le mouvement « Bloquons tout » était soutenu par 46 % des Français, ce chiffre a atteint 56 % pour le mouvement intersyndical du 18 septembre.

Il est à ce titre pertinent de diversifier les formes d’engagement au travail en ne se limitant pas à l’adhésion syndicale ou au recours à la grève, par exemple en étudiant la participation aux élections professionnelles, les discussions syndicales entre collègues ou la participation par divers moyens aux mouvements sociaux, ce qui permet aussi de tenir compte de l’inégale exposition des salariés aux différentes formes d’engagement au travail.

Parallèlement, la « confiance » des salariés dans les syndicats n’a que très peu évolué depuis la fin des années 1970. En 1978, 50,1 % des salariés faisaient confiance aux syndicats selon l’enquête postélectorale du Cevipof, contre 44 % en 2024 selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof alors même que, sur la même période, le taux de syndicalisation en France a fortement chuté.

Ce paradoxe se retrouve à l’échelle européenne. Comme le montre le graphique ci-dessous, la confiance dans les syndicats varie énormément d’une année à l’autre. Cela ne semble lié ni à des mobilisations sociales ni à des indicateurs macroéconomiques. En revanche, on remarque que les deux phases historiques où cette confiance est la plus faible coïncident avec les présidences des socialistes François Mitterrand et François Hollande. Ce résultat confirme que, avec un gouvernement de gauche, les Français adoptent une posture plus libérale alors que, avec un gouvernement de droite, ils et elles demandent plus de redistribution.

Graphique : Confiance des salariés dans les syndicats (en %) (1978-2024)

Enfin, dépasser cette notion de « confiance » permet de faire état d’une image plus positive des syndicats. En effet, cette notion apparaît problématique. Le degré de confiance peut s’exprimer de manière générale (sentiment de confiance) ou pour un objectif particulier (défendre l’emploi, les salaires, les conditions de travail… au niveau local, au niveau sectoriel ou au niveau national) et, dans ce dernier cas, la capacité d’action des syndicats ne dépend pas uniquement d’eux-mêmes, mais aussi du contexte politique, économique et social.

Ainsi, diversifier les indicateurs mesurant l’image qu’ont les salariés des syndicats fait apparaître une forte demande de syndicats et une certaine appréciation de leurs actions. C’est ce que montrent plusieurs enquêtes réalisées en France ou à l’échelle européenne. Selon des enquêtes postélectorales que nous avons réalisées en 2022 puis en 2024 dans le cadre du projet CERTES, plus de 60 % des salariés répondants sont d’accord avec le fait que les syndicats rendent des services aux salariés (64 % en 2022, 62,8 % en 2024).

La perception des syndicats en France, une question politiquement clivante

La perception des syndicats par les salariés est donc, en France, plutôt positive. Elle varie toutefois selon leurs positions professionnelles, selon leurs relations au travail avec la direction et avec leurs collègues et, dans une moindre mesure, selon leur profil social. Elle varie aussi très fortement selon leurs autres attitudes politiques.

Ainsi, en Europe comme en France, plus les salariés se situent à gauche, plus ils ont une perception positive des syndicats. Nous avons exploré plus en détail cette relation à partir de l’enquête postélectorale de 2024 réalisée en ligne par Cluster 17 en juillet 2024 auprès d’un échantillon de 5 109 répondants représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.

Tableau : Rapport aux syndicats des salariés selon leurs attitudes politiques

Nous avons construit, de manière automatique et en nous limitant aux 2 287 répondants salariés, quatre classes à partir de 11 questions d’opinion (augmentation des salaires, conditionnalité des aides sociales, encadrement des licenciements, immigration, écologie, féminisme, droits des minorités sexuelles et de genre, reconnaissance de l’État de Palestine) :

Les « identitaires » se distinguent par leur hostilité à l’immigration, au féminisme, à l’écologie et aux droits des personnes LGBTQIA+, par des attitudes plutôt méritocratiques en matière d’emploi et par une opposition marquée à toute augmentation générale des salaires.

Les « méritocrates » ont des attitudes plus méritocratiques que le groupe précédent, mais sont plus tolérants en matière d’immigration ou de droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, sans pour autant être progressistes.

Les « libéraux » se distinguent par leur opposition un peu plus marquée à toute augmentation générale des salaires et par une tolérance un peu plus grande en matière d’immigration, de droits des femmes et des personnes LGBTQIA+.

Les « progressistes » se distinguent par des attitudes progressistes sur tous les plans, y compris par un rejet de toute conditionnalité des aides sociales.

Alors qu’au premier tour des législatives de 2024, 68 % des progressistes ont voté Nouveau Front populaire (NFP) – 48 % des identitaires et 36 % des méritocrates ont voté Rassemblement national (RN) –, notre sondage révèle que 90 % des progressistes considèrent que les syndicats rendent des services aux salariés, contre la moitié des identitaires, des méritocrates ou des libéraux.

Les écarts sont aussi très importants si on considère le rapport des salariés au mouvement social du printemps 2023 contre la réforme des retraites : près de 90 % des progressistes disent y avoir participé ou l’avoir soutenu, contre autour de 45 % des identitaires et des méritocrates et à peine 30 % des libéraux.

Au contraire, les écarts sont bien moins importants si on considère la seule adhésion syndicale, alors même qu’en 2024, contrairement à de précédents scrutins, les syndiqués ont significativement plus voté à gauche que les non-syndiqués. Ainsi, si 30 % des progressistes sont syndiqués, c’est tout de même le cas de 16 % des identitaires, de 15 % des méritocrates et de 10 % des libéraux.

Des syndicats affaiblis par leurs prises de position politiques ?

La perception positive des syndicats et des mouvements sociaux est donc bien plus répandue que la seule adhésion syndicale, mais bien plus clivée politiquement.

Contrairement à une idée reçue, la défiance dans les syndicats est donc à relativiser : malgré la faiblesse de leurs effectifs, ils ne suscitent pas plus d’opinions négatives que par le passé et parviennent encore à mobiliser une partie conséquente du salariat. Mais ces nouveaux indicateurs de l’influence syndicale que sont leur perception par les salariés et leur capacité à mobiliser sont aussi plus clivés politiquement.

Ce résultat éclaire donc à nouveau frais les réflexions autour des liens entre syndicalisme et politique et des stratégies d’alliances qui peuvent exister. Il permet aussi de remettre en cause l’idée selon laquelle les prises de position politiques des syndicats, contre le RN, voire en faveur de la gauche pour certaines centrales, comme en 2024, participeraient à les affaiblir. Le contraire serait plutôt vrai : cela les met en phase avec les salariés qui, même non syndiqués, les apprécient et participent à leurs actions.

Tristan Haute a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du projet Comportements électoraux et rapports à l'emploi, au travail et au syndicalisme.

01.12.2025 à 11:06

L’intégration professionnelle des migrants est mise à mal par les restrictions budgétaires

Fadia Bahri Korbi, Maître de conférences en sciences de gestion, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Texte intégral (1744 mots)

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, zoom sur les ateliers chantiers d’insertion (ACI). Ces structures proposent un accompagnement social, un métier et un salaire, notamment pour les immigrés. Dans un contexte de restriction budgétaire, quels sont leur coût et leur bénéfice ? Permettent-ils une meilleure intégration des immigrés ?

Régulariser la situation d’un immigré ne lui garantit pas l’eldorado, comme beaucoup le croient. Un autre problème majeur est son intégration. Comment l’intégrer si le français n’est pas sa langue ? s’il n’a pas de domicile fixe ? de solution de garde ? de moyen de mobilité ? de réseau professionnel ? de compétences numériques pour accomplir une démarche administrative en ligne, ouvrir un compte, obtenir un logement, préparer un CV, obtenir une couverture médicale…

Un migrant est une personne qui quitte son lieu de résidence habituelle et qui s’installe temporairement ou durablement dans une autre région ou un autre pays. Un réfugié est une catégorie particulière de migrant. Selon la Convention de Genève de 1951, un réfugié est une personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de son ethnie, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, ses opinions politiques ; et qui se trouve hors de son pays d’origine.

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), dispositifs reconnus d’insertion par l’activité économique (IAE), sont une solution prévue par le Code du travail. Ils offrent un accompagnement renforcé et une activité professionnelle aux personnes rencontrant des difficultés sociales particulières, notamment les migrants et les réfugiés.

Alors combien coûte et rapporte l’intégration des immigrés ? les ateliers chantiers d’insertion ? Pour quelles réussites ?

Près de 1,68 milliard d’euros pour l’immigration et l’asile

Dans le projet de loi de finances pour 2025, l’immigration, l’asile et l’intégration mobilisent une part très importante des dépenses publiques. À ce titre, le programme 303 « Immigrations et asile » représente 1,68 milliard d’euros. Le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » représente 366,42 millions d’euros. La dotation prévue pour l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) est de 353 millions d’euros et les crédits alloués à l’hébergement des demandeurs d’asile s’élèvent à 944,8 millions d’euros.

Selon la Cour des comptes, la lutte contre l’immigration irrégulière représente un coût annuel de 1,8 milliard d’euros. Le coût d’une journée en centres de rétention administrative (CRA) est estimé à 602 euros, incluant les frais de fonctionnement, d’investissement et la masse salariale des policiers.

Face à ces dépenses, le gouvernement français cherche naturellement des solutions pour augmenter ses recettes : plus d’impôt, plus de taxes, plus de prélèvements, moins d’exonérations, etc. La régularisation des immigrés pourrait également contribuer à cet objectif.

Cotisations sociales des immigrés

La régularisation massive des immigrants et travailleurs sans papiers pourrait être compensée par l’entrée attendue de cotisations sociales et d’impôts supplémentaires. Elles limiteraient voire annuleraient le coût net pour l’État à moyen terme.

À lire aussi : Pourquoi les travailleurs immigrés sont-ils surreprésentés dans les secteurs « essentiels » ?

À ce titre, France Terre d’asile a dévoilé un plan d’action sur la politique migratoire française. Il rapporterait 3,3 milliards d’euros par an aux finances publiques.

Le rapport du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) montre que la régularisation des immigrés dans les secteurs en tension en France permet de soutenir l’emploi, d’améliorer les salaires des travailleurs non qualifiés français et étrangers, et de stimuler l’économie à hauteur d’environ 1 % du PIB.

La régularisation des immigrés à elle seule ne suffit pas : son impact dépend de leur intégration et de leur accès effectif à l’emploi, facilité notamment par les ACI.

De 40 à 50 % d’intégration dans l’emploi

Les ACI constituent un exemple d’innovation sociale, appréhendée dans la littérature comme la mise en œuvre de « solutions novatrices à des problèmes sociaux, plus efficaces, durables ou justes que les solutions existantes, et dont la valeur profite à la société dans son ensemble ».

Organisés de manière ponctuelle ou permanente, les ACI sont des dispositifs conventionnés. Ils peuvent être créés et portés par un organisme de droit privé à but non lucratif – une association – ou un employeur public – une commune, un département, un centre communal d’action sociale, etc.

Les ACI permettent de lever de nombreux freins à l’emploi et de facto favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des immigrés en France. Ils offrent une chance, parfois une seconde chance, à plus de 130 000 personnes chaque année, avec un taux de sortie positive de 40 à 50 % vers un emploi durable, une formation adaptée, une dignité retrouvée, une meilleure estime de soi…

Banques alimentaires, Emmaüs Solidarité

Entre 2023 et 2025, une enquête de terrain menée auprès d’associations humanitaires accueillant des ACI dans le cadre de leurs activités, telles les Banques alimentaires et Emmaüs Solidarité, met en lumière plusieurs freins ainsi que des actions clés pour favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes accompagnées.

Les personnes en parcours d’insertion sont de vrais salariés, sous un contrat à durée déterminée dits « d’insertion ». Ils perçoivent une rémunération au moins égale au smic horaire, parfois sur un temps partiel aménagé selon le projet de la structure. Les ACI jouent un rôle important en aidant les immigrés à résoudre de nombreux problèmes personnels, de santé ou administratifs tels que les titres de séjour, la maîtrise de la langue, le logement, la mobilité, la précarité numérique… facilitant leur insertion durable sur le marché du travail.

« Ce sont des personnes prêtes à travailler et à créer de la valeur pour l’économie française, puisqu’elles sont rémunérées et donc cotisent. Les contraintes administratives les empêchent d’être actifs et finissent par les rendre, malgré eux, une charge pour la société », souligne un travailleur social chez Emmaüs Solidarité.

Moins de contrats aidés et d’ETP